Bernd Loebe

Intendant / Geschäftsführer

DIE ZAUBERFLÖTE

Bericht von der Premiere am 2. Oktober 2022

Zauberflöte ohne Zauber

Die Inszenierung der Zauberflöte von Alfred Kirchner war zuletzt die älteste Produktion am Frankfurter Opernhaus. Seit der Premiere im Oktober 1998 hatte sie über 150 meist ausverkaufte Aufführungen erlebt. Für viele Besucher, nicht nur Kinder, war sie die ideale Einstiegsdroge in die Welt der Oper. Dafür sorgten insbesondere die wunderbar verträumten, genial ironisch unterwanderten Bühnenbilder von Michael Sowa. Gezeigt wurde ein vor phantasievollen Einfällen überschäumendes, saftiges Wunderwerk, welches so humor- wie lustvoll die Möglichkeiten dieses Zauber- und Maschinenstücks auskostete mit dramatischen Auf- und Abtritten samt Feuereffekten. Allein: Trotz traumhafter Auslastungszahlen und begeisterter Publikumsreaktionen über 20 Jahre hinweg wurde Intendant Bernd Loebe nicht müde, bei jeder sich bietenden Gelegenheit seine Distanz zu diesem Erbstück aus Zeiten seines glückloseren Vorgängers zu demonstrieren. Im zwanzigsten Jahr seiner Intendanz sollte es nun endlich eine Zauberflöte „für Erwachsene“ sein. Und man muß ihm zugestehen, daß tatsächlich bei Kirchner-Sowa von einer in den letzten Jahren gerade in Frankfurt mit Regisseuren wie Christof Loy und Claus Guth zur Perfektion entwickelten psychologisch fundierten Personenführung kaum (noch) etwas zu bemerken war.

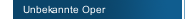

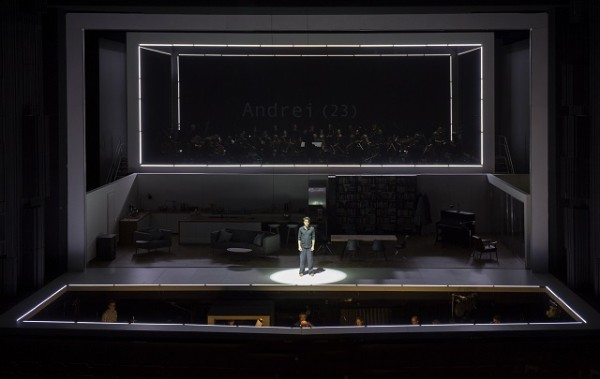

Nun sieht das Publikum in der aktuellen Neuproduktion von Mozarts letzter Oper, wenn der Vorhang sich nach der dankenswerterweise unbebilderten Ouvertüre hebt, ein Bühnenbild (Andrew Lieberman), wie es sich in ungezählten Loy- und Guth-Produktionen als idealer Hintergrund für ausgefeilte Personenregie erwiesen hat: Weiße, schmucklose Wände, viele Türen, zurückhaltende, edle klassizistische Möblierung. Auch ein Flügel darf in diesem gutbürgerlichen Haushalt nicht fehlen. Auf der Drehbühne sind unterschiedliche Räume angeordnet, durch welche Tamino bis zur ersten Pause wie benommen in Pyjamahose und dicken Socken schlafwandlergleich herumschlurft. Natürlich wird er zu Beginn von keiner Schlange verfolgt und folglich auch nicht von den drei Damen errettet. Diese sind als Party-Girls mit Champagnerflaschen ausgestattet und necken beschwippst den verschlurften Prinzen und den inzwischen hinzugetretenen, in einen zitronengelben Dreiteiler gewandeten Papageno.

Kelsey Lauritano (Zweite Dame), Michael Porter (Tamino), Cláudia Ribas (Dritte Dame) und Monika Buczkowska (Erste Dame)

Die Handlung des Stückes wird bewußt allenfalls rudimentär dargestellt. Die heiklen Dialoge, welche oft durch radebrechende Nichtmuttersprachler recht peinlich wirken können, werden vom Band eingespielt. Die Schauspielerin Heidi Ecks findet dafür mit angenehmer Sprechstimme einen überzeugend natürlichen Erzählton. Während dieser Sprecheinspielungen erstarren alle Bühnenfiguren außer Tamino zu Tableaux vivants. So gerät, da eine die Handlung vorantreibende Bebilderung der Sprechszenen fehlt, die Aufführung zu einer Nummernrevue. Die vielen Wunschkonzertstücke werden schlicht abgehakt, eines nach dem anderen. Schnell zeigt sich, daß Regisseur Ted Huffman an Loy oder Guth nicht heranreicht. Bis zur Pause bleibt rätselhaft, was er denn überhaupt sagen möchte und insbesondere, wie die auftretenden Figuren miteinander zusammenhängen. Sie sind hier ja samt und sonders Bewohner desselben Haushalts. Ist Sarastro etwa der strenge Vater von Tamino, die Königin der Nacht seine vereinsamte Mutter? Oder sind es eher die Eltern von Pamina? Oder beides zugleich? Wer ist dieser zitronengelbe Papageno? Ein Alter ego Taminos? Und welche Funktion hat Monostatos? Im Original-Libretto ist er ein lüsterner, verschlagen-devoter „Mohr“, ein rassistisches Zerrbild, das aber immerhin zu einer aufklärerisch-humanistischen Reflexion Papagenos führt, der in seiner geistigen Schlichtheit erkennt, daß auch ein farbiger Mensch eben zuallererst ein Mensch ist („Es gibt ja schwarze Vögel in der Welt, warum denn nicht auch schwarze Menschen?“). Das Produktionsteam hat sich entschieden, diesen Reibungspunkt vollständig zu eliminieren, die Problematik aus den Sprechtexten gänzlich zu streichen und in den gesungenen Texten woke und feige zu verharmlosen. Die einzige Arie des Monostatos baut im Original auf dem Hautfarbengegensatz auf, um dessen Außenseitertum und Komplexbeladenheit herauszustellen und zugleich die Motivation seiner sexuellen Begierde psychologisch zu grundieren. Wo es im Libretto heißt: „weil ein Schwarzer häßlich ist“ erklingt nun: „weil mein Antlitz häßlich ist“ und aus „weiß ist schön, ich muß sie küssen“ wird ein mattes und banales „sie ist schön“. Damit macht man es sich zu einfach.

Tamino (Michael Porter), angeblich vor den Toren des Weisheitstempels

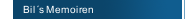

Erst im zweiten Teil nach der Pause wird die übergeordnete Idee der Inszenierung, die das wie immer instruktive Begleitheft entwickelt, auch auf der Bühne deutlicher: Als weitere, stumme Gestalt taucht ein Greis auf, eine gealterte Version von Tamino, wie seine Kleidung verrät. Er ist offensichtlich dement, bewegt sich mühsam, halt- und orientierungslos durch das Haus, umsorgt von einer gleichalten Gefährtin, bei der die Kleidung nicht verrät, ob es sich um die gealterte Version der Pamina handelt. In dem geistigen Nebel seiner Demenz erscheinen die Musiknummern der Zauberflöte wie Fetzen der Erinnerung, letzte Anker aus einer Vergangenheit vor der Erkrankung. Auf dem Flügel liegt, wie sich am Schluß zeigt, eine Partitur der Zauberflöte. Der junge Tamino schlägt hier einmal traumverloren einige Tasten an, der alte Tamino kramt zu der Verzweiflungsarie Papagenos mit ihren Selbstmordgedanken die Töne der Panflöte hervor und probiert sie am Flügel aus. Dies ist einer der wenigen Momente, in denen sich der behauptete Überbau mit den Vorgaben des Stückes musikalisch verbindet. Schon kurz zuvor, bei der Feuer- und Wasserprobe hatte sich sogar szenisch eine stille und berührende Umdeutung des Textes ereignet. Wenn Tamino und Pamina im Duett Feuer und Wasser durchschreiten und hier erst durch gemeinsam bewältigte Not und Gefahr zum Paar werden („Wir wandeln durch des Tones Macht, froh durch des Todes düstre Nacht! Wir wandelten durch Feuergluten, bekämpften mutig die Gefahr.“), sitzt das gealterte Paar am Flügel, schaut in die Partitur der Zauberflöte. Sie blickt in sanfter Melancholie zurück auf die gemeinsame Vergangenheit, in ihm blitzen Erinnerungen wieder auf. Sie haben ihren Frieden gemacht mit dem nahenden Ende, dem allmählichen Verdämmern, getröstet durch ihre Verbindung, dankbar für das gemeinsam Erlebte. Derart aus dem Märchenkontext herausgenommen zeigt sich eine unerwartete Parallele zum letzten von Richard Strauss‘ „Vier letzten Liedern“, wo es im Text von Eichendorff heißt: „Wir sind durch Not und Freude gegangen Hand in Hand: Vom Wandern ruhen wir beide nun überm stillen Land. … Zwei Lerchen nur noch steigen nachträumend in den Duft. Tritt her und laß sie schwirren, bald ist es Schlafenszeit, daß wir uns nicht verirren in dieser Einsamkeit. O weiter, stiller Friede! So tief im Abendrot, wie sind wir wandermüde - Ist dies etwa der Tod?“

Michael Porter (Tamino), Corinna Schnabel (Frau) und Micha B. Rudolph (Mann)

Das Begleitheft zitiert dazu Schopenhauers überraschende Gedanken zur Zauberflöte, wonach der Tod als „unbekannter Führer“ gleich dem ägyptischen Priester die Suchenden zu ihrem Ziel führt: dem Ende des Lebens. So sieht man in der letzten Szene das alte Paar kurz vor dem physischen Erlöschen. Sie bereitet eine Mahlzeit, er läßt sich von ihr umsorgen. Der triumphale Schlußchor ertönt dazu aus dem Off, weht bloß von Ferne herein. Auch wenn so im letzten Drittel der Aufführung die philologisch diskutable Deutung des Stückes unter dem Leitmotiv des Übergangs vom Leben zum Tod an Prägnanz gewinnt, hat Ted Huffman insgesamt der Zauberflöte jeden Zauber und fast jeden Charme ausgetrieben. Allein die Papageno-Szenen läßt er zu ihrem Recht kommen, erlaubt hier dem famosen Danylo Matviinko sein enormes darstellerisches Potential auszuspielen und für wenige humorvolle Farbtupfer zu sorgen. Endlich ist dieser Sänger mit seinem gut fokussierten, virilen aber noch schlanken Bariton einmal in einer herausgehobenen Partie besetzt. Bei diesem Rollendebüt stimmt alles: Stimmfarbe, Gestaltung, Agilität und ausgezeichnete Textverständlichkeit. Hier ist ein großes Talent aus dem Opernstudio herausgewachsen, das dem Haus hoffentlich noch lange erhalten bleiben wird.

Belebende Farbtupfer: Danylo Matviinko (Papageno) und Karolina Bengtsson (Papagena)

Bei der Besetzung der übrigen Hauptpartien muß man trotz gediegenem Niveau hie und da kleine und einmal sogar größere Abstriche machen. Michael Porter geht den Tamino nachdenklicher als üblich an. So läßt etwa schon zu Beginn die differenzierte Gestaltung der Bildnis-Arie aufhorchen. Das ist technisch gut gemacht und überzeugt gerade in der intelligenten Textbehandlung. Jedoch bleibt sein Stimmtimbre, dem ein durchgängig klagender und mitunter leicht schluchzender Ton zu eigen ist, Geschmackssache. Für Andreas Bauer Kanabas liegt die Partie des Sarastro hörbar zu tief. Auch wirkt sein dunkel getönter Baßbariton gaumiger und schroffer als gewohnt. Der Pamina von Hyoyoung Kim fehlt es bei ihrem technisch tadellos geführten und angenehm klingenden Sopran dagegen (noch) an stimmlicher Individualität. Als Königin der Nacht führt der Besetzungszettel Anna Nekhames auf und weiß zu berichten, daß sie an der Wiener Volksoper in dieser Partie gefeiert worden sei. Entweder war sie an diesem Premierenabend vollständig indisponiert. Dann hätte sie es ansagen lassen müssen. Oder aber die Sängerin lag gefesselt und geknebelt im Keller des Opernhauses, während eine nahe Verwandte von Florence Foster Jenkins die Rolle gekapert hatte. Zu hören war eine piepsige Stimme mit ältlichem Timbre, die sich schon in der Auftrittsarie durch die Koloraturen mogeln mußte und den Spitzenton nur kurz anreißen konnte. Das ließ für die berühmte Rache-Arie nichts Gutes ahnen, und tatsächlich waren dann allenfalls Fragmente von Mozarts Komposition zu hören.

Anna Nekhames (sitzend) versucht sich an der Königin der Nacht

Über die Besetzung der Nebenpartien ist dagegen durchweg Erfreuliches zu berichten. Die drei Damen Monika Buczkowska, Kelsey Lauritano und Claudia Ribas gefallen mit frischen Stimmen und fügen sich zu einem gut aufeinander abgestimmten Terzett. Drei Knäbinnen aus dem hauseigenen Kinderchor bewältigen ihre Partien souverän und mit klarer Stimme (daß das Programmheft die jungen Sängerinnen jeweils als „SolistIn“ mit Binnen-I ausweist, entlarvt einmal mehr die Gedankenlosigkeit der epidemischen Durchgenderei). Theo Lebow gibt den Monostatos im traditionellen Ton eines Charaktertenors. Nach seinem Hausdebüt als Angelotti in der aktuellen Aufführungsserie der Tosca erfreut Erik van Heyningen erneut mit seinem satten, dunklen und zugleich noch jugendlichen Baßbariton in den beiden Partien des Sprechers und des Ersten Priesters. Karolina Bengtssons Sopran gefällt in der kleinen Partie der Papagena mit rundem Ton, der auf ihre Einsätze als Pamina in späteren Aufführungen neugierig macht. Eine beglückende Leistung bietet das Orchester unter der Leitung von Steven Sloane. Daß die ersten beiden Einsätze der Pauke in der Ouvertüre zu früh kommen, ist der Premierennervosität geschuldet. Die Musiker zeigen sich in allen Gruppen in bestechender Form. Die Streicher meistern den historisch informierten Verzicht auf Dauervibrato ohne die sonst so oft zu hörenden Intonationstrübungen. Trotz reduzierter Besetzung klingen sie nicht anämisch dünn, sondern erfreuen mit klarem, spannungsreichem Ton und sprechender Phrasierung. Die stark geforderten Holzbläser entfalten solistisch eine breite Palette an Klangfarben und fügen sich im Ensemble zu leuchtenden Harmoniemusiken. Dem Dirigenten gelingt es trotz des beständigen Stopp-and-Go der Regie immer wieder gleichsam aus dem Stand die Musik unter prickelnde Spannung zu setzen. Die oft sehr raschen Tempi wirken dabei nie gehetzt. Würde es allein auf den Orchestergraben ankommen, so wäre von einem perfekten Premierenabend zu berichten gewesen. Daß der Chor sich mit gut ausbalanciertem Klang ideal hinzufügt, bedarf in Frankfurt kaum noch der Erwähnung.

Das Publikum geht im Schlußapplaus mit den Sängern freundlich um und belohnt die Orchesterleistung mit ungeteiltem Zuspruch. Bei der Bewertung von Regie und Bühnenbild zeigt es sich gespalten. Zum Publikumsliebling wird diese Produktion nicht werden. Für den Erstkontakt mit der Kunstform Musiktheater eignet sie sich für Kinder und Opernanfänger kaum. Selbst die Gutwilligen im Stammpublikum werden ohne Vorbereitung mit dem Regieansatz nicht warm werden können. Es ist kaum vorstellbar, daß diese Produktion allzu viele Wiederaufnahmen erleben wird.

Michael Demel / 3. Oktober 2022

© der Bilder: Barbara Aumüller

Luigi Dallapiccola: ULISSE

Bericht von der Premiere am 26. Juni 2022

Trailer

Zwölfton-Belcanto und Euro-Trash

Als der Komponist Luigi Dallapiccola anläßlich der Uraufführung seiner Oper Ulisse (unter dem in Deutschland gebräuchlicheren griechischen Namen „Odysseus“) an der Deutschen Oper Berlin im Jahr 1968 gefragt wurde, warum denn das Werk in deutscher Sprache aufgeführt werde, entfuhr ihm ein Seufzer. Das sei ein „notwendiges Übel“. Schließlich müsse ja das Publikum in die Lage versetzt werden, dem Drama zu folgen. Seinerzeit gab es aber noch keine Übertitel. Warum die Oper Frankfurt unter dem italienischen Titel „Ulisse“ nun trotz Einsatzes von Übertiteln den deutschen „Odysseus“ gibt, erschließt sich nicht. Man mag darin allenfalls den Beweis dafür erbracht sehen, daß dieses Werk sich nicht durchgesetzt hat. Denn Dallapiccola erläuterte damals weiter, daß in solchen Fällen, bei denen eine neue Oper sich nach vierzig bis fünfzig Jahren etablieren könne, also Teil einer Kultur werde, welche keine Grenzen kenne, man dann zur Originalversion zurückkehren könne. Schließlich werde ja auch inzwischen Wagner in Italien auf Deutsch und Verdi in Deutschland auf Italienisch gegeben. Der Verzicht auf die Originalsprache bei der Frankfurter Erstaufführung ist also ein untrügliches Zeichen dafür, daß hier eine Oper den tiefsten Tiefen des Vergessens entrissen wurde. In Deutschland wurde sie zuletzt 1984 in Oldenburg aufgeführt.

Das hat Gründe. Nicht zuletzt liegt es an dem vom Komponisten selbst verfassten Libretto, welches Homers Epos mit der Weiterspinnung der Odysseus-Geschichte in Dantes Göttlicher Komödie und allerlei sonstigen literarischen und philosophischen Lesefrüchten anreichert und modifiziert, die sich allenfalls Kennern erschließen, und vollständig wohl noch nicht einmal diesen. Zunächst aber folgt Dallapiccola in geraffter Form dem klassischen Original und präsentiert in rascher Szenenfolge den Abschied von Kalypso, den Aufenthalt bei den Phäaken, wo dann über Erzählungen des Titelhelden die Episoden bei den Lotophagen, mit der Zauberin Kirke und der Abstieg in den Hades heraufbeschworen werden, und schließlich die Heimkehr nach Ithaka mit dem Gemetzel an den Freiern der Penelope. Aber schon dabei findet eine philosophische Übermalung statt, spielt das Motiv der Selbstfindung, ausgedrückt in der Eigen- und Fremdbezeichnung als „Niemand“ die zentrale Rolle. So läßt Dallapiccola den heimgekehrten Helden keine Ruhe finden, sondern schickt ihn mit Dante als rastlos Suchenden wieder hinaus auf das Meer. Dort, und das ist eine über Dante hinausgehende Erfindung des Komponisten, erfährt Odysseus eine Art pantheistische Epiphanie: Der gestirnte Himmel über dem Meer verschafft ihm die Erfahrung einer göttlichen Präsenz als Antwort auf seine Suche. Der Zuschauer sollte also vor dem Besuch der Vorstellung mindestens seine Homer-Kenntnisse auffrischen, besser noch den Einführungsvortrag in dem etwas trockenen, aber informativen Video der Frankfurter Dramaturgie anhören, nicht nur, um sich szenisch zu orientieren, sondern auch, um die Abweichungen, Ergänzungen und Fortspinnungen zu erkennen.

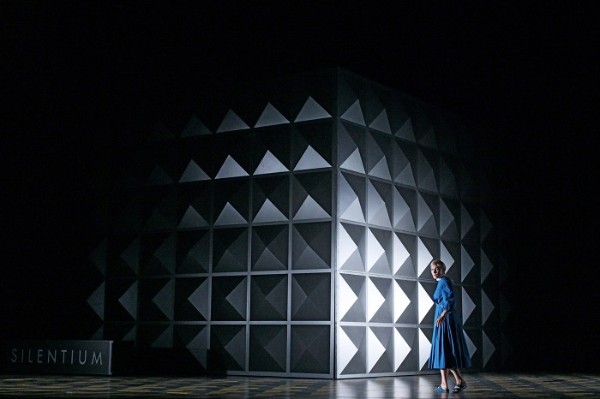

Iain McNeil in der Titelpartie

Die Musik dazu hat einen besonderen Reiz. Da sie einem vom Komponisten in Abgrenzung zu Schönberg entwickelten, durchaus aber ähnlich strengen Zwölfton-Dogma folgt, gibt es keinerlei erinnerbare melodische Motive oder zusammenhangstiftende harmonische Beziehungen. Vielmehr schafft der Komponist trotz der für das menschliche Ohr und Hirn zufällig wirkenden Tonfolgen und vertikalen Abläufe reizvolle Kontraste über eine für jede Szene charakteristische, abwechslungsreiche Instrumentierung. Die Führung der Gesangsstimmen schließlich wahrt oft ein gewisses Moment von Sanglichkeit. Das hat den großen Ulrich Schreiber, der dem Ulisse in seinem monumentalen Standardwerk „Die Kunst der Oper“ im vierten Band immerhin fast sechs Seiten widmet, zu der verwegenen Zwischenüberschrift „Ein Füllhorn des Wohlklangs“ verführt. Die Oper Frankfurt tut in der Neuproduktion alles, um diese Zuschreibung zu beglaubigen. Das Orchester unter der Leitung von Francesco Lanzillotta entfaltet den Farbenreichtum der Partitur und ermöglicht es dem Zuhörer so, wo doch harmonische und melodische Sinnstiftung fehlt, die kompliziert ausgetüftelte Musik wenigstens als suggestiven „Soundtrack“ zu erleben. Bei der Besetzung kombiniert die Oper Frankfurt die Stars ihres Ensembles mit aufstrebenden jungen Talenten und wenigen Gästen. Die großartige Claudia Mahnke etwa ist sich nicht zu schade, mit ihrem warmen Mezzo in einem kurzen Auftritt als Odysseus‘ Mutter Antikleia zu glänzen, Andreas Bauer Kanabas hat sichtlich Spaß daran, neben dem Ausspielen der stimmlichen Möglichkeiten seines profunden Baßbaritons darstellerisch den König Alkinoos als doppelbödige Figur zwischen Herrscher und Entertainer zu zeichnen. Auch Katharina Magiera mit ihrem sonoren Mezzo in der Doppelrolle als Kirke und Melantho und Juanita Lascarro mit ihrem fruchtigen Sopran in der Doppelrolle als Kalypso und Penelope liefern darstellerisch ausgefeilte und musikalisch profilierte Kabinettstückchen ab. Die Krone aber gebührt Iain MacNeil in der Titelpartie. Der junge Sänger verströmt sich mit seinem frischen und markanten Bariton geradezu und weiß sein attraktives Stimmmaterial dabei differenziert abzutönen. Er führt tatsächlich vor, daß „Zwölfton-Belcanto“ keine paradoxe Wortkombination sein muß. Die Saftigkeit gerade seiner hohen Lage hat sogar gleich zwei Kritikerkollegen in ihren Premierenberichten zu dem Fehlschluß verleitet, es handele sich bei ihm um einen Tenor. Mit im Kontrast dazu dunklerer Stimmfärbung stellt auch Danylo Matviienko als Antinoos erneut die Potenz seines Baritons unter Beweis. Er schwingt sich im zweiten Teil als Wortführer unter den Freiern der Penelope zum nicht nur stimmlich vor Virilität strotzenden Gegenspieler des Odysseus auf. Wie stets bereitet Brian Michael Moore mit seinem gut geführten, angenehm timbrierten Tenor Freude, dieses Mal in der kleinen Partie des Hirten Eumäos. Es wäre an der Zeit, sein Potential in größeren Partien auszuschöpfen. Die wenigen Gastsänger fügen sich in das Ensemble, ohne aus ihm herauszustechen, so Sarah Aristidou mit mädchenhaft-hellem Sopran als Nausikaa, Yves Saelens in der Doppelrolle als Demodokos und Teiresias sowie Dmitry Egorov, für dessen in Frankfurt in vielen Partien bewährten Countertenor die kleine Rolle des Telemachos wenig Gelegenheit zur Profilierung gibt. Schließlich ist der Chor zu loben, der szenisch stark gefordert ist und musikalisch die nicht geringen Anforderungen der Partitur souverän bewältigt.

Iain MacNeil (Odysseus), Yves Saelens (Demodokos), Andreas Bauer Kanabas (Alkinoos) und Sarah Aristidou (Nausikaa)

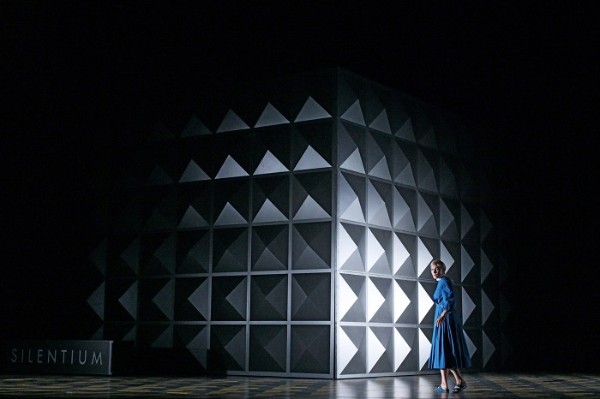

Musikalisch steht diese Produktion also glänzend da. Die Regiearbeit von Tatjana Gürbaca im Bühnenbild von Klaus Grünberg und den Kostümen von Silke Willrett vermag dagegen die Einschätzung von Ulrich Schreiber nicht zu entkräften, daß das Stück sich wohl eher für konzertante Aufführungen eigne. Schon das Setting kann nicht überzeugen: Die Einheitsbühne zeigt eine heruntergekommene Tiefgarage mit zum Teil abgebrochenen metallenen Stützsäulen unter gedrungener Decke. Daß man ein Stück, das durchgängig einen szenischen Bezug zum Meer aufweist und seine abschließende Erlösungsszene auf offener See spielen läßt, dessen Komponist sein musikalisches Material aus einer wellenförmigen Zwölftonreihe gestaltete, die er „Mare I“ nannte und von der er zwei Ableitungen unter der Bezeichnung „Mare II“ und „Mare III“ entwickelte, daß man also ein solches in Text und Musik gleichsam meerdurchflutetes Werk durchgängig in einem offensichtlich unterirdischen, von Luft, Licht, Wasser und gar einem Meeresblick abgeschotteten Raum spielen läßt, drückt auf die Stimmung der Zuschauer und vereitelt ein atmosphärisches Einfühlen in das physische Erleben des Protagonisten. Viele Kritikerkollegen haben dazu die Behauptung der Regisseurin im Programmheft abgeschrieben, es handele sich hier um eine „Ausgrabungsstätte“, in welcher "Schichten freigelegt" würden. Auf der Bühne ist aber nichts von Ausgrabungen zu sehen. Diese Inszenierungsidee ist eine bloße Behauptung und bleibt szenisch folgenlos. Ausgegraben wird allenfalls jener Inszenierungsstil, den man mit einigem Recht „Eurotrash“ nennt und der allenfalls noch für Theaterhistoriker von Interesse schien, hier aber als poppig-bunter Untoter seine oft aufdringlichen Verrenkungen mit einer unangenehmen Neigung zur Überdeutlichkeit aufführt. Da gibt es ein Kopf-unter-den-Rock-stecken bei Odysseus‘ Begegnung mit Nausikaa, Penis-Aufsatz-Taschen für die Freier, Cheerleader-Gewuschel und eine Modenschau der scheußlichsten Verirrungen aus den letzten Jahrzehnten. Daß Gürbaca den Regisseur Konwitschny als Lehrer und großes Vorbild nennt, der allzugern mit dem Holzhammer inszeniert und dem kaum etwas zu trashig, zu ordinär, zu zotig oder zu plump ist, ist leider gerade in der ersten Hälfte allzu oft zu erkennen. De gustibus non est disputandum. Dem Sitznachbarn jedenfalls hat gerade das gut gefallen: „Immer was los auf der Bühne!“

Vor allem im ersten Teil verwischt die Inszenierung zudem die in der Musik durch Zwischenspiele markierte und durch Instrumentierungswechsel klar herausgestellte Trennung der episodenhaft präsentierten Szenen. Wer sich vorher nicht gründlich in Homer und am besten noch in Ulrich Schreibers Opernführer eingelesen hat, wird im szenischen Misch-Masch und allgemeinen Getümmel nur schwer identifizieren können, ob man sich noch bei den Phäaken, schon bei den Lotophagen oder gar bereits im Hades befindet. Der zweite Teil am Hofe Ithakas gelingt dann szenisch stringenter, weiß sogar nebst geschickten Beleuchtungseffekten die szenischen Aufbauten plausibel zu nutzen und ist dazu geeignet, den vom szenisch schwachen ersten Teil ermatteten Zuschauer mit der Inszenierung zu versöhnen.

Fazit: Das Stück ist literarisch und musikalisch fordernd. Man sollte sich diesem zwei Stunden langen Abend nicht unvorbereitet aussetzen. Die musikalische Qualität der Aufführung beglaubigt den Rang als eines der wichtigsten Musiktheaterwerke der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Die szenische Umsetzung belastet ein Libretto, das zu Recht als „Extremfall der Literarisierung“ (Ulrich Schreiber) gilt, mit einer zusätzlichen „Idee“, die sich als schwach und für das Verständlichmachen der Intentionen des Komponisten wenig hilfreich erweist und in dem der überwunden geglaubte „Euro-Trash“ fröhliche Urständ feiert.

Michael Demel / 10. Juli 2022

© der Bilder: Barbara Aumüller

Weitere Vorstellungen gibt es am 15., 18. und 21. Juli.

MADAMA BUTTERFLY

Bericht von der Premiere am 22. Mai 2022

Radikal entfettet

„Ich gestehe, daß ich selber sozusagen mit der Psychose lebe, ein Italiener zu sein. Ich kann Puccini nicht vertragen und sage so oft „Nein“ wie möglich zu italienischem Repertoire. „Bohème“, das sehe ich ein, ist ein Meisterwerk. Aber „Tosca“? Das dirigiere ich auf keinen Fall.“

Das sprach der Dirigent Antonello Manacorda in einem Interview mit der Zeitschrift RONDO im Jahr 2016. Nun dirigiert er an der Oper Frankfurt die Madama Butterfly, die wir als Rührstück in Erinnerung haben, das traditionell auf der Bühne mit fernöstlichen Ausstattungsklischees vollgerümpelt wird, Kimono, Kirschblüten und was sich der Europäer so unter Japan vorstellt. Daß Manacorda nun trotz seines noch gar nicht so alten Verdikts nun ausgerechnet an diesem Repertoire-Schinken seine Puccini-Neurose erfolgreich bewältigen kann, verdankt er der Grundhaltung des für die Szene verantwortlichen Produktionsteams und vor allem der Besetzung der Titelpartie. Die junge Sopranistin Heather Engebretson gibt ihre erste Chio-Chio-San, und alles ist anders als gewohnt. Sie ist bereits optisch perfekt gecastet: Eine zierliche junge Frau, bei der im Publikum niemand kichern muß, wenn sie zu Beginn ihr Alter verrät: 15 Jahre. Daß die Amerikanerin chinesische Vorfahren hat, erspart der Regie die Auseinandersetzung mit der Frage, ob es politisch korrekt ist, eine nicht-asiatische Sängerin klischeehaft umzuschminken. Die Kostümbildnerin Doey Lüthi spendiert ihr zwei elegante, moderne Abendkleider, in denen die Engebretson eine ausgezeichnete Figur macht, eines in rot und ein silbrig schimmerndes. Dies sind die beiden zentralen Farbtupfer in der von Johannes Leiacker vollständig entrümpelten Bühne.

Dabei folgt er listig dem Libretto, in dem es zu Beginn über das vom Kuppler Goro für Pinkerton vorbereitete Haus heißt: „Diese Wände und Decken ... könnt Ihr alle verschieben, und immer nach Belieben in demselben Gemache 'nen wechselnden Anblick Euch verschaffen.“ Das Frankfurter Bühnenbild besteht dementsprechend aus zwei verschiebbaren Wänden, einer schwarzen im vorderen Bereich und einer weißen hinten mit jeweils einer fensterartigen Aussparung. Das einzige Möbelstück darin ist ein Stuhl. Mal gibt die vordere Wand den Blick auf das Geschehen frei, mal verdeckt sie es. Kaltes Licht (Olaf Winter) verstärkt die radikale Reduktion. Puccinis Tragedia giapponese ist damit aller Japonismus ausgetrieben worden. Und so zieht die zierliche Kindfrau alle Blicke auf sich.

Heather Engebretson als Chio-Chio-San

Engebretson hat für die Konversation des Beginns helle und klare Töne, die die mädchenhafte Naivität beglaubigen, zeigt dann jedoch, daß sie über eine zweite Stimme verfügt. Man staunt, zu welcher Kraft und welchem Volumen sie sich aufschwingen kann. Leidenschaft, Hoffnung, Verzweiflung, Resignation: Für jede Gefühlsregung findet sie eine überzeugende Stimmfarbe. Ihr Spiel bildet mit dem Gesang eine Einheit. Regisseur R.B. Schlather hat mit ihr Gesten und Aktionen erarbeitet, die fern von jeder Beliebigkeit sind. Der Jubel im Schlußapplaus für diese außerordentliche Leistung erreicht Orkanstärke. Die Chio-Chio-San mag schon saftiger oder kulinarischer oder pathetischer gesungen worden sein, nie aber wahrhaftiger.

Auf Augenhöhe mit der Protagonistin agiert Kelsey Lauritano als Suzuki, deren warmer Mezzosopran einen passenden Kontrast zur hellen Stimme der Engebretson bietet. Auch bei ihr sind Gesten und Blicke genau auf Szene und Musik abgestimmt und gelingen dabei mit eindringlicher Selbstverständlichkeit. Szenisch weniger gefordert ist Domen Krizaj als Konsul Sharpless, der mit seinem sonoren Bariton gefällt. Vincenzo Costanzo ist als Pinkerton kurzfristig für den erkrankten Evan Leroy Johnson eingesprungen. Er macht seine Sache ordentlich und fügt sich gut in das Regiekonzept ein. Seinem schlanken Tenor trotzt er einige Spinto-Töne ab und klingt dabei in der Höhenlage ein wenig steif und halsig.

Kelsey Lauritano als Suzuki

Einen kurzen, aber eindrucksvollen Auftritt hat Kihwan Sim als Onkel Bonzo. Mit seinem dunklen, machtvollen Baßbariton verleiht er der Verfluchung und Verstoßung Chio-Chio-Sans gnadenlose Autorität. Er ist als einzige Figur in japanische Tracht gekleidet und trägt zudem den Schädel kahlrasiert. Sein Auftritt wird von plötzlich aufwallendem Bühnennebel begleitet und so als geradezu katastrophisches Hereinbrechen des Geltungsanspruchs erstarrter Tradition herausgestellt. Nur an einer weiteren Stelle erlaubt sich das Produktionsteam noch einen solchen kalkulierten Rückgriff auf einen gewöhnlichen Theatereffekt: Zur Hochzeitsnacht senkt sich ein funkelnder Sternenhimmel von oben herab. Das Publikum weiß, dies ist bloß Kulisse. Nur Chio-Chio-San träumt dazu von der wahren Liebe.

Der böse Kern der Geschichte, den R.B. Schlather auf der nackten, kalten Bühne freilegt, rührt nicht, er schmerzt. Wie die junge Frau an einen amerikanischen Offizier zu dessen Vergnügen verschachert wird, seine Liebe für aufrichtig hält, geschwängert und verlassen wird, trotzdem unbeirrt an seine Rückkehr glaubt, als von ihrer traditionellen Gesellschaft Verstoßene Jahre lang auf ihren Geliebten wartet, bei dessen später Rückkehr erkennt, daß er inzwischen mit einer Amerikanerin verheiratet ist, ihr Kind hergeben muß und schließlich in den Tod geht, das alles ist nicht leicht zu ertragen, wenn man sich nicht von Folklore-Kitsch ablenken lassen kann und zudem auf der Bühne eine derart rückhaltlose Identifikation der Protagonistin mit ihrer Figur erlebt. Dazu wäre der übliche Puccini-Breitwandsound unpassend. Antonello Manacorda lenkt dagegen im Orchestergraben mit hochmotivierten Musikern kongenial den Blick auf die Struktur der Partitur und deren differenzierte Abstufung der Klangfarben. Selten hat man bei Puccini so interessiert auf den Orchestersatz gelauscht und selten hat man dabei so viel zu entdecken. Auch hier gibt es keine Sentimentalität, keine Kulinarik, keine italo-japanische Klangtapete. Diese Butterfly ist auch musikalisch konsequent entfettet worden, ohne dabei akademisch trocken zu wirken. Nachdem Manacorda nun seine Puccini-Psychose derart erfolgreich therapiert hat, könnte er sich eigentlich unerschrocken die Tosca vornehmen. Wir sind gespannt.

Michael Demel / 24. Mai 2022

© der Bilder: Barbara Aumüller

Fedora

Zweite Kritik

Die große Schauspielerin Sarah Bernhardt, Diva par excellence, welche die Rolle der Fedora in Victorien Sardous Drama aus der Taufe gehoben hatte, sagte über die Figur: "Für mich ist Fedora wie eine zweite Erschaffung der Frau. Eva, die Schöpfung Gottes, ist die Frau. Fedora, die Kreation Sardous, das sind alle Frauen, das ist die Verkörperung aller weiblichen Vorzüge und Schwächen ... Ein gefallener Engel mit weißen Flügeln."

Genau diese Vielschichtigkeit Fedoras kommt in Christof Loys großartiger Inszenierung beeindruckend zur Geltung. In einem salonartigen Einheitsbühnenbild (die Bühne und die fantastische, einfallsreiche Kostümdramaturgie wurden von Herbert Murauer entworfen) läßt Loy das Melodram abspielen. Die Hinterbühne wird durch einen gigantischen Goldrahmen abgetrennt. Darauf werden in schwarz-weiß Projektionen live close-ups der Protagonistin, aber auch Wege, Handlungen und Emotionen aus dem Backstage-Bereich projiziert. Die Tapete, die den Rahmen ausfüllt, kann aber auch hochgefahren werden und den Blick auf stimmungsvolle tableaux vivants freigeben, so im zweiten Akt den Pariser Salon oder im dritten Akt die gelöste Stimmung in der Wohngemeinschaft der Ferienwohnung im Berner Oberland. Giordanos FEDORA läuft ja oft Gefahr, zum bloßen Ausstattungsstück zu verkommen (die dankbaren Schauplätze St.Petersburg, Paris und Schweizer Bergidylle laden natürlich vordergründig dazu ein) oder zum Vehikel für Operndiven gegen Ende ihrer Karrieren. Dies ist hier an der Oper Frankfurt weder mit Loys kluger Inszenierung (Übernahme aus Stockholm) noch mit der Interpretin der Titelrolle, Nadja Stefanoff, der Fall. Nadja Stefanoff besticht sowohl mit ihrer ausdrucksstarken, wunderschön timbrierten und vortrefflich geführten Stimme, als auch mit ihrer grandiosen szenischen Präsenz, welche in den intimen Nahaufnahmen ein überragendes schauspielerisches Talent offenbart. Da weht ein Hauch von Hollywood mit den melodramatischen Filmen der 40er und 50er Jahre durch das Haus. Und wie Sarah Bernhardt angemerkt hatte, ist auch Nadja Stefanoff alle Frauen, mal berechnend wie Bette Davis, mal rasend vor Rach- und Eifersucht wie Joan Crawford oder Glenn Close, gar naiv wie Doris Day. Da der Zuschauer in diesem pièce-bien-faite immer mehr weiß, als die Protagonisten, kriegt die ganze Handlung den Touch des Film noir.

Giordano hat eine stimmungsvolle, atmosphärisch dicht an die drei Handlungsorte angelehnte Musik komponiert. Die ist mit eingängigen Erinnerungsmotiven durchsetzt, die Musikalität der Dialoge ist eindrucksvoll an den Sprachduktus angelehnt und doch nie bloß Konversation. Immer wieder steigen ariose, emphatische Ausbrüche auf, der Spannungsbogen reißt nie ab. Dafür sorgt das wunderbar differenziert die Feinheiten der Partitur transportierende Frankfurter Opern- und Museumorchester unter der exzellenten, die Ausführenden auf der Bühne auf herrlichen Orchesterwolken tragenden Leitung von Lorenzo Passerini. Das ist Musik, die mal zum Dahinschmelzen schön ist, wie das bekannte Intermezzo sinfonico, dann wieder aufrüttelt wie Filmmusik zu einem Thriller. Einer der vielen musikalischen Höhepunkte stellt wohl die Salonszene in Paris dar: Während der Pianist auf der Hinterbühne als Neffe und Nachfolger Chopins ein Live-Konzert gibt, entlockt Fedora auf der Vorderbühne Loris das Geständnis des Mordes an ihrem Verlobten. Das ist musikalisch und szenisch Kino von der besten Sorte, dreißig Jahre bevor der Tonfilm erfunden wurde. Der Kapellmeister der Oper Frankfurt, Simone de Felice, sprang persönlich für den vorgesehenen und leider erkrankten Pianisten Mariusz Klubczuk ein. Simone de Felice glänzten mit brillant perlendem Klavierspiel und verführerischer szenischer Ausstrahlung. Schließlich verdreht er ja der lebenslustigen Gräfin Olga Sukarew - mit überragender stimmlicher und darstellerischer Gewandtheit gesungen von Bianca Tognocchi - den Kopf. In diesem Akt hat auch der primo uomo seinen ersten Auftritt. Und was für einen! Nach einem ultrakurzen Dialog mit Fedora stimmt er DIE Arie des Stücks an: Amor ti vieta di non amar. Jonathan Tetelman singt das natürlich mit dem gebotenen tenoralen Schmelz, seine Stimme ist dermaßen schon gefärbt, daß man einfach hin und weg ist, ja sogar Gänsehaut kriegt und wohlige Schauer spürt. Was seine Interpretation jedoch ganz einzigartig macht, ist das wunderbar organisch (und natürlich den Effekt nicht negierende) aus bezwingend feinem, intovertierten Piano aufgebaute Crescendo zum Ende der Arie hin. Ganz große Klasse! Auch im weiteren Verlauf des Stücks singt und agiert er mit sympathischer Naivität, läßt seine herrliche Stimme in den Ariosi und den Duetten immer wieder aufblitzen, wechselt im dritten Akt von verliebt-verspieltem Humor zu erbarmungsloser Wut und am Ende zu hilfloser Verzweiflung, wenn Fedora sich vergiftet und ihm entschwindet. Szenisch ist auch dies von Christof Loy sehr gelungen gelöst worden. Fedora stirbt hier nicht in seinen Armen, zum traurigen Gesang des Hirtenjungen (mit berührender Zartheit gesungen von Samuel Preissenberger) geht sie ganz unscheinbar nach hinten ab.

Das Gegenpaar zu den beiden tragischen Protagonisten verkörpern Olga und der Diplomat de Siriex. Dieser wird mit einnehmendem Bariton von Nicholas Brownlee verkörpert. Großartig seine Analyse der russischen Frauen, nicht weniger eloquent und witzig vorgetragen fällt Bianca Tognocchis Replik über die französischen Männer aus, worin Giordano und sein Librettist nicht gerade Werbung für die Champagnermarke Veuve Cliquot machten .... . Gabriel Rollinson macht großen Eindruck als Borow, Arzt und Freund von Loris. Einen bemerkenswerten Auftritt hat der Baß Thomas Faulkner als Kutscher Cirillo, als er zur Zeugeneinvernahme durch den Polizeikommissar Gretch (sehr gut dargestellt von Frederic Jost) aufgeboten wird. Aufhorchen ließ der samtene Mezzosopran von Bianca Andrew als Laufbursche Dimitri, dem vom Regisseur noch ein niedliches homoerotisches Verhältnis mit einem anderen Bediensteten angedichtet wurde, warum auch immer, vielleicht um weitere "Aspects of Love" in die an Elementen eh schon reiche Handlung einzufügen.

Eines wurde an diesem Abend klar: Diese Oper gehört (wieder) vermehrt auf die Bühne, nicht nur für Liebhaber des Verismo, sondern für alle, die gut gemachte, kurzweilige Stücke lieben. Die 100 pauenlosen Minuten vergingen jedenfalls wie im Flug. In dieser exzellenten Besetzung und mit diesem szenischen Konzept ist das einstige Erfolgswerk purer Opern- und Theatergenuss.

(Bilder: siehe Premierenkritik unten)

Kaspar Sannemann, 9.4.22

FEDORA

Premiere am 3. April 2022

Trailer

Musterhafte Produktion einer disparaten Verismo-Oper

In seinem voluminösen, fünfbändigen Referenzwerk „Die Kunst der Oper“ läßt Ulrich Schreiber kaum ein gutes Haar an Umberto Giordanos Verismo-Oper Fedora. Die Einrichtung des zur Entstehungszeit erfolgreichen Theaterstücks von Victorien Sardou für die Opernbühne sei „nicht gerade eindrücklich“ geraten. Der erste Akt sei sogar insgesamt „mißglückt“, der Komponist habe für dessen Parlandi kein „musikalisches Triebmittel“ gefunden. Der „Überhang an dialogischer Konversation“ habe eine „leerläuferische Wirkung“. Die existenzielle Auseinandersetzung an einer zentralen Stelle des zweiten Aktes – Fedora entlockt dem Mann, in den sie sich gerade verliebt hat, das Geständnis, ihren vormaligen Verlobten erschossen zu haben – klinge „wie ein Salonstück“, weil der Komponist hier den neuartigen Einfall gehabt habe, die Szene ohne Orchesterbegleitung spielen und stattdessen einen Pianisten im Hintergrund Chopin-artige Klaviersolostücke vortragen zu lassen. Derart vorgewarnt staunt der Besucher der aktuellen Premiere an der Oper Frankfurt nicht schlecht, daß ausgerechnet dieser angeblich vollständig mißratene erste Akt zum Glanzstück der Regie gerät. Sehr einnehmend ist schon zu Beginn das optisch attraktive Bühnenbild (Herbert Murauer). Es zeigt einen bürgerlichen Salon in Fin-de-siècle-Anmutung, der vollständig samt den Türen mit fliederfarbenen Stofftapeten bespannt und in vergoldete Holzleisten eingefaßt ist. Der Bühnenprospekt wird bestimmt von einem überdimensionierten Bilderrahmen, dessen Leinwand ebenfalls mit der Stofftapete bespannt ist.

Hierauf läßt Regisseur Christof Loy immer wieder Videos projizieren. Was in anderen Inszenierungen oft ein Ausdruck von szenischer Einfallslosigkeit ist, gerät hier zum Coup. Zunächst gibt es konventionelle Bilder, etwa eine Nahaufnahme der Protagonistin, die lediglich vergrößert, was gerade auf der Bühne geschieht. Auch nichts Neues sind Einblendungen von Erinnerungsbildern, etwa ein Porträt von Fedoras abwesendem Verlobten, während sie gerade von ihm schwärmt. Dann aber nutzt die Regie Livekameras, um das Bühnengeschehen aus anderen, dem Publikum auf der Guckkastenbühne verborgenen Blickwinkeln zu präsentieren und etwa aus sich öffnenden Türen heraus zu filmen oder sogar Parallelaktionen in (vermeintlich) angrenzenden Räumen zu zeigen. Höchst effektvoll wird auf diese Weise das Sterben des verwundeten Verlobten bebildert, samt Nahaufnahmen der Gefühlsregungen Fedoras in Stummfilmästhetik. So kommt es zu faszinierenden räumlichen Weitungen, zugleich zu einem virtuosen Spiel von Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit. Nadja Stefanoff in der Titelpartie erweist sich dabei optisch und darstellerisch als ausgezeichnete Besetzung für die Beglaubigung dieses Amalgams aus vorgefertigten Sequenzen und unmittelbarer Bühnenaktion.

Die von Ulrich Schreiber harsch kritisierte Klaviermusikszene im zweiten Akt wird ebenso werkdienlich wie bühnenwirksam realisiert. Die Leinwand innerhalb des riesenhaften Bilderrahmens hebt sich vorhangartig und gibt den Blick auf einen dahinterliegenden weiteren Salon frei. Dort wird in räumlicher Distanz ein Klaviervirtuose von einer Abendgesellschaft für seine Darbietungen bewundert, während im vorderen Teil der Bühne die vermeintliche Enttarnung des von Fedora begehrten Loris als Mörder ihren Lauf nimmt. Die Entscheidung der Regie für die deutliche räumliche Trennung dieser Parallelaktionen ist dramaturgisch schlüssig und entkräftet das eingangs zitierte Verdikt des Musikwissenschaftlers. Der letzte Akt ist dann handwerklich konventioneller geraten, besticht aber ebenso durch plausible Personenregie und gute darstellerische Leistungen.

Insgesamt hat die Oper mit rund 100 Minuten lediglich Spielfilmlänge. In Frankfurt wird sie ohne Pause durchgespielt. Das verstärkt ebenso wie der Rahmen des Einheitsbühnenbildes den Eindruck von Geschlossenheit und verleiht der Produktion eine Stringenz, die dem Libretto abgeht. Der vermeintliche Mord am Verlobten Fedoras, einer russischen Adligen, ist im ersten Akt der Ausgangspunkt einer Kriminalermittlung. Im zweiten Akt gelingt es Fedora zwar, dem Täter Loris ein Geständnis zu entlocken und ihn und seinen Bruder als mutmaßlichen Mittäter bei der russischen Polizei zu denunzieren. Erst später aber erfährt sie das Tatmotiv: Fedoras Verlobter hatte ein Verhältnis mit Loris‘ Ehefrau. Als Loris die beiden bei einem Tête-à-Tête erwischte, wurde er vom ungetreuen Verlobten angeschossen, erwiderte das Feuer und traf diesen tödlich. Nach Kenntnis der wahren Hintergründe bewahrt Fedora Loris vor der Verhaftung und beginnt mit ihm ein neues Leben in der Schweiz. Doch die Vergangenheit holt sie ein. Durch ihre Denunziation wurde Loris‘ Bruder verhaftet und verstarb im Kerker. Die Nachricht von seinem Tod verursachte bei seiner Mutter einen tödlichen Schlaganfall. Loris erhält die Todesnachricht mit der Information, eine „russische Spionin“ habe die Verhaftung des Bruders bewirkt. Loris sinnt auf Rache. Fedora offenbart sich ihm, sieht ihr Glück jedoch unwiederbringlich zerstört und trinkt vor seinen Augen eine tödliche Dosis Gift.

Anders als Puccini in seiner Vertonung der Tosca, ebenfalls nach einem Theaterstück von Sardou, hat Giordano seiner Titelfigur keine große Wunschkonzertarie gegönnt. Wer auf Youtube die Suchbegriffe „Fedora“ und „Arie“ eingibt, bekommt als Treffer immer nur „Amor ti vieta“ angezeigt, eine Arie des Loris. Jonathan Tetelman singt sie mit allen Attributen eines potenten Spintotenors, kraftstrotzend, höhensicher und mit attraktiver Färbung. Die Oper Frankfurt hat hier einen angehenden Weltstar engagiert mit Exklusivvertrag bei der Deutschen Grammophon. Doch angehender Weltstar hin, Exklusivvertrag her: Der junge Mann mit der blendenden Stimme singt laut, sehr laut. Allzu oft: zu laut, so als wolle er nicht den Zuschauerraum der Frankfurter Oper füllen, sondern die Arena in Verona oder gar die Tribünen samt Bodensee bei den Bregenzer Festspielen, und zwar ohne elektronische Verstärkung. Damit fällt er immer wieder aus dem Gesamtklang heraus, wirkt mitunter wie ein musikalischer Fremdkörper. Das ist schade, denn gelegentlich zeigt er auch, daß er diese Lautstärke nicht nötig hat, daß seine Stimme auch bei zurückgenommener Wucht tragfähig ist. Nadja Stefanoff überzeugt ihm gegenüber trotz kleinerer Stimme musikalisch sehr viel mehr, weil sie ihren klaren, gut geführten Sopran mannigfache Abstufungen in Lautstärke und Klangfarben abgewinnen kann. Womöglich fehlt es ihr an letztem Diven-Glanz, was aber gerade bei dieser Partie weniger ins Gewicht fällt, schon gar wenn stimmliche und darstellerische Mittel sich so gut zu einem rundum überzeugenden und facettenreichen Porträt fügen. Auch wenn es sich bei der Produktion um eine Übernahme von der Königlichen Oper Stockholm handelt, verleiht die Ausgestaltung der Titelfigur durch Nadja Stefanoff dieser Premiere Eigenständigkeit.

Wie man sich trotz kraftvoller Stimme gut in ein Ensemble fügt, demonstriert Nicholas Brownlee als De Sirex. Der junge Baßbariton darf in dieser Spielzeit die ganze Bandbreite seiner Möglichkeiten zeigen, vom donnernden Propheten Jochanaan in der Salome zum Saisonbeginn, über einen markanten Geisterboten in Frau ohne Schatten noch am Vortag der Premiere bis zu den Titelpartien in Król Roger und Herzog Blaubarts Burg am Ende dieser Saison. Der Einsatz im italienischen Fach gelingt ihm musikalisch souverän, und auch an seinen szenischen Aufgaben hat er sichtbares Vergnügen. Bianca Tognocchi ist mit ihrem hellen Soubrettenton auch dieses Mal in der Rolle der Olga für auflockernden Humor zuständig und wird der Partie quecksilbrig-munter gerecht. In einer Unzahl von Klein- und Kleinstrollen bewährt sich das Stammensemble der Oper Frankfurt. Mariusz Kłubczuk, Solorepetitor am Haus, brilliert nicht nur in dem wichtigen Klavierpart im zweiten Akt, sondern fügt sich auch szenisch als Starpianist im Frack und mit Chopin-Frisur gut in das Geschehen ein.

Das Orchester unter der Leitung des jungen italienischen Dirigenten Lorenzo Passerini ebnet die disparaten Elemente der Partitur vom üppigen, puccinesken Sound über Gesellschaftstänze zu Beginn des zweiten Akts bis zu lichteren Klängen beim in der Schweiz spielenden Schlußakt nicht ein. Sehr klar und unsentimental wird das dargeboten, Verismo ohne Schluchzer und Schmalz. Daß aus den gelungenen Einzelteilen kein Ganzes wird, liegt weniger an den Musikern als am Komponisten, dessen Partitur sich zwar experimentierfreudig gibt, der es jedoch an einem unverwechselbaren eigenen Ton mangelt.

Insgesamt hat sich Frankfurt eine starke Inszenierung mit attraktiver Ausstattung ins Haus geholt und in allen Partien rollendeckend besetzt. Wenn in den Folgevorstellungen der angehende Startenor seine Lautstärke noch in den Griff bekommt, bietet sich allen Freunden saftiger italienischer Verismo-Opern die Gelegenheit, ein selten gespieltes Stück in einer geradezu musterhaften Produktion zu erleben.

Michael Demel / 6. April 2022

© der Bilder: Barbara Aumüller

BIANCA E FALLIERO

Bericht von der Premiere am 20. Februar 2022

Trailer

Musikalische Kunstfertigkeit und dramaturgische Schwächen

Nicht jede Ausgrabung einer vergessenen Oper fördert ein Juwel zu Tage. Das gilt zumal für Werke eines ansonsten erfolgreichen Komponisten. Gerade bei Rossini ist Vorsicht geboten, wenn einem seiner Musiktheaterwerke schon beim zeitgenössischen Publikum kein nachhaltiger Erfolg beschieden war und mehrere Generationen von Kunstschaffenden nicht auf die Idee gekommen sind, es aus der Versenkung zu holen. So liegt der Fall bei Bianca e Falliero, einem Melodramma in zwei Akten, das am 26. Dezember 1819 an der Mailänder Scala aus der Taufe gehoben wurde und anschließend dem Vergessen anheimfiel. Es geht um die geplante Zwangsverheiratung der titelgebenden Bianca mit einem venizianischen Patrizier. Biancas Vater will sich mit der von ihm arrangierten Ehe finanziell sanieren. Bianca aber liebt den Kriegshelden Falliero. Das Paar will fliehen, wird zuvor aber vom Vater überrascht. Falliero rettet sich auf das Gelände der spanischen Botschaft. Das galt in Venedig seinerzeit als Hochverrat, der mit dem Tode bestraft wurde. Falliero wird der Prozeß gemacht. Unter seinen drei Richtern befinden sich ausgerechnet der rachsüchtige Vater und der verschmähte Bräutigam. Bianca platzt in den Prozeß und verwendet sich für ihren Geliebten. Der verschmähte Bräutigam hat ein weiches Herz, verzichtet auf Bianca und verhindert das Todesurteil für Falliero.

Theo Lebow (Contareno), Heather Phillips (Bianca; kniend), Beth Taylor (Falliero) und Kihwan Sim (Capellio)

Das ist keine Kurzfassung, das ist bereits alles. Mehr passiert nicht. Es ist ein holzschnittartiges Libretto mit dünner Handlung und schwacher Dramaturgie. Auch das bewährte Regiehandwerk von Tilmann Köhler und engagierte Schauspielleistungen vermögen das nicht zu ändern. Dabei hatte der Beginn höhere Erwartungen geweckt: Falliero kehrt als Kriegsheld nach Venedig zurück und wird in einem Staatsakt gefeiert. Die Regie läßt ihn bei seinem Auftritt straucheln und stürzen, zeigt ihn somit als schwachen Helden. Der Staatsakt wird sodann mit feinem Humor karikiert. Doch dieser Fokus auf die politische Überwölbung wird nicht weiter verfolgt. Auch das Versprechen einer ironischen Brechung der Handlung wird nicht eingelöst. Es bleibt in homöopathischer Dosierung lediglich im dezenten gestischen Humor des Opernstudiomitglieds Carlos Andrés Cárdenas präsent, der in gleich drei Rollen als Staatsdiener schlüpfen darf und neben seinen mimischen Qualitäten auch mit einem attraktiven lyrischen Tenor auf sich aufmerksam macht.

Es ist überhaupt das Beste, das man von Bühnenbild und Regie sagen kann, daß sie den Sängern die Gelegenheit bieten, ungestört ihre Vokalkunststückchen zu servieren, die das Wesen einer Rossini-Oper ausmachen. Karoly Risz hat ein Bühnenbild bauen lassen, welches aus zwei bühnendeckenhohen Halbrotunden aus hellem Holz besteht, die ineinander und gegeneinander verdreht werden können, mal einen Innenraum freigeben, oft aber eine gerundete Fassade zeigen, vor der die Protagonisten das machen können, was in der Regie eigentlich verpönt, akustisch aber höchst vorteilhaft ist, nämlich an der Rampe direkt ins Publikum zu singen.

Diese Oper hätte man über weite Strecken auch konzertant aufführen können. Die mitunter doch recht langen Arien, Duette und Ensembles werden häufig mit auf die Rotunden projizierten Videos visuell aufgehübscht, welche Nahaufnahmen des Gesichts von Bianca zeigen und kaum szenischen Mehrwert besitzen. Mal beschmiert sie sich in Zeitlupe mit Lippenstift das Gesicht, mal posiert sie mit einem Revolver, der sich als Schokoladenattrappe herausstellt, um dann wiederum in Zeitluppe verzehrt zu werden. Immerhin gelingt Tilmann Köhler eine hübsche Schlußpointe, in welcher Bianca zu einem unerwarteten Akt der Selbstbefreiung vom tyrannischen Vater und ichbezogenen Liebhaber zugleich schreitet und der dünnen Handlung nachträglich den Sinn einer emanzipatorischen Entwicklungsgeschichte aufpfropft.

Daß man trotz der dramaturgischen Schwächen und Ereignisarmut des Librettos, trotz zum Scheitern verurteilten Bemühungen der Regie um Sinnstiftung und szenische Belebung mit geschickter Personenführung den Besuch dieser Produktion nicht bereuen muß, liegt an der guten Besetzung. In den Titelrollen machen zwei junge Gastsängerinnen auf sich aufmerksam. Die Hosenrolle des Falliero bietet eine Wiederbegegnung mit der Mezzosopranistin Beth Taylor, welche noch von ihrem Auftritt in Händels Amadigi zum Saisonbeginn in bester Erinnerung geblieben ist. Wiederum erweist sich das geradezu maskuline Timbre ihrer Stimme mit satter Tiefe und kraftvoller Mittellage als ideal für eine Hosenrolle. In passendem Kontrast dazu präsentiert Heather Phillips als Bianca ihren glockenhellen Sopran und überzeugt in ihrem Europadebüt ebenso mit glasklar präsentierten Koloraturen wie mit einem intensiven Ton, der es ihr erlaubt, mit leichter, gar nicht großer Stimme die dargestellte Leidenschaft ihrer Figur musikalisch zu beglaubigen. Ensemblemitglied Theo Lebow erweist sich nach seinem fulminanten Jago in Rossinis Version des Otello erneut als Idealbesetzung für einen Tenor-Bösewicht. Den tyrannisch-durchtriebenen Brautvater Contareno durchlebt er mit seinem koloraturwendigen und höhensicheren Tenor. Die helle Stimme besitzt eine charakteristische herbe Färbung, der Lebow bei Bedarf noch eine genau dosierte Schärfe beimischen kann.

Bilderbuch-Bösewicht: Theo Lebow

Mit seinem balsamischen und doch belcanto-beweglichen Baßbariton zeichnet Kihwan Sim den verhinderten Bräutigam Capellio stimmlich derart attraktiv, daß man nicht nachvollziehen kann, warum Bianca ihn verschmäht. Mit seinen wenigen baßgesättigten Tönen fügt sich Božidar Smiljanić als Doge in eine ausgezeichnete Besetzung.

Das Orchester unter der Leitung von Giuliano Carabella präsentiert sich als aufmerksamer Begleiter, trifft agil und wendig den richtigen Rossini-Ton und darf in einigen Vorspielen zeigen, daß die Virtuosen nicht bloß auf der Bühne zu finden sind.

So ist das eben bei Rossini: Für die literarischen Qualitäten von Libretti und die Erfordernisse bühnenwirksamer Handlungen hatte er wenig Gespür. Der Drive seiner Crescendo-Walzen, die delikaten harmonischen Färbungen seiner Ensembles, über die auch Bianca e Falliero reichlich verfügt, entfalten sich unabhängig vom dramaturgischen Anlaß. Rossini verwendete mitunter ein- und dieselben musikalischen Mittel für gegensätzliche szenische Wendungen, tauschte und mischte Arien aus unterschiedlichen Opern untereinander. Das gibt seiner Musik bei aller Kunstfertigkeit und Raffinesse eine gewisse Beliebigkeit. Es ist bezeichnend, daß gerade jene Schlußarie Biancas, die beim Zuhörer ohrwurmhaft nachhallt, aus der Oper La donna del lago entnommen ist.

Michael Demel / 1. März 2022

© der Bilder: Barbara Aumüller

WARTEN AUF HEUTE

Premiere am 16. Januar 2022

Trailer

Herausragende Teile fügen sich zum stimmigen Ganzen

Arnold Schönberg ist der große Säulenheilige in der musikalischen Moderne des vergangenen Jahrhunderts. Seine Bedeutung wird von der Musikwissenschaft vor allem wegen seiner theoretischen Grundlegung für eine nicht-tonale Musik und deren fruchtbringende Wirkung auf seine Schüler und Nachfolger als essenziell eingeschätzt. Im Repertoire haben sich allenfalls seine frühen spätromantischen Werke gehalten (Verklärte Nacht, Gurre-Lieder). Sein im von ihm erfundenen Zwölfton-System komponiertes Hauptwerk gilt als spröde, kompliziert und unzugänglich. Gelegentliche Aufführungen haben meist den Charakter einer intellektuellen Pflichtübung. Warum das so ist und wie man zumindest im Musiktheater das schwierige Material publikumswirksam aufbereiten kann, ist in der aktuellen Neuproduktion an der Oper Frankfurt im Detail zu studieren. Gegeben wird ein Pasticcio, welches mit dem Einakter Von heute auf morgen die allererste Zwölfton-Oper der Musikgeschichte aus dem Jahr 1930 (übrigens an der Oper Frankfurt uraufgeführt), das im selben Jahr herausgebrachte Orchesterstück Begleitmusik zu einer Lichtspielszene und das 1924 zur Uraufführung gebrachte, noch freitonale Monodram Erwartung miteinander verbindet. Dabei zeigt sich, daß es für den Hörer keinen Unterschied macht, ob die Tonfolgen nach einem strengen mathematischen System ausgetüftelt sind wie in den beiden Werken von 1930, oder ob sie wie in dem früher entstandenen Werk der freien Intuition des Komponisten folgen. Mit dem Verzicht auf eine an der tradierten Harmonielehre orientierten Tonfolge fehlt jedenfalls die Grundlage zur Bildung von Melodien oder wenigstens erinnerbaren Motiven. Dafür rücken andere musikalische Parameter in den Vordergrund, ganz besonders die Klangfarbe. Erwartung erweist sich dabei als hochexpressionistisches Stück, das in seinen Stimmungsschwankungen und Ausbrüchen unmittelbar an das gestische Repertoire der Spätromantik anknüpft. Von heute auf morgen kommt dagegen nüchterner, cooler daher, läßt hier und da im komplexen Orchestersatz jazzartige Anklänge aufblitzen. Diese musikalischen Grundhaltungen reagieren adäquat auf die Textvorlagen: In Erwartung nimmt man an einem inneren Monolog einer aufgewühlten und zwischen Stimmungsextremen schwankenden Frau teil, Von heute auf morgen ist ein komödiantisches Konversationsstück. Das vorzügliche Orchester unter der souveränen Leitung von Alexander Soddy präsentiert die komplexen Partituren deutlich in den Nuancen der Klangfarben und gut durchhörbar, erzeugt im Monodram eine nie nachlassende Spannung und verleiht dem Konversationsstück knackigen Drive. Auf dieser Basis entfalten sich Gesangsleistungen, die man sich jeweils idealer kaum wünschen könnte.

Szenen einer Ehe: Elisabeth Sutphen (Die Frau) und Sebastian Geyer (Der Mann)

Elisabeth Sutphen und Sebastian Geyer geben in Von heute auf morgen ein Ehepaar in der Krise und breiten mit großer Textverständlichkeit deren Wortgefechte aus. Es ist bewundernswert, wie selbstverständlich die in atonalen Intervallfolgen geführten Gesangspartien von den beiden bewältigt werden. Wenn man in die Partitur schaut, hält man es kaum für möglich, daß man das ohne absolutes Gehör überhaupt singen kann, da ja eine Orientierung an einem harmonischen Grundgerüst fehlt. Hier aber wirkt es so, als sei diese Art des Singens das Natürlichste von der Welt. Sebastian Geyer besticht mit gut fokussiertem, kernigem und angenehm timbriertem Bariton und zeigt eine seiner besten Leistungen der letzten Jahre. Elizabeth Sutphen weiß mit ihrem hellen Sopran zu gefallen, dem sie sowohl zickige Schärfe als auch divenhafte Strahlkraft abgewinnen kann. Die beiden präsentieren das Paradox eines atonalen Belcanto. Das gilt erst recht für Brian Michael Moore, der mit schlanker, aber saftiger Stimme das Klischee eines schmachtenden Tenors bedienen darf. Juanita Lascarro rundet das vorzügliche Quartett in der kleinen Rolle der Freundin mit fruchtigem Soprantimbre ab.

Camilla Nylund (Eine Frau)

Warum Camilla Nylund zu den weltweit gefragtesten Interpretinnen in lyrisch-dramatischen Partien von Wagner und Richard Strauss zählt, zeigt sie im Monodram Erwartung. Ihre volle, üppige Stimme ist zu dramatischen Exaltationen ohne Schärfe ebenso fähig wie zu zurückhaltenden Tönen im tragfähigen Piano. Gestalterisch zeigt sie sich auf dem Gipfelpunkt ihrer Möglichkeiten, ja überhaupt des Möglichen. Die von ihr gezeigte Vielfalt der Ausdrucksnuancen, ihr expressives Ausdeuten der Textvorlage dürfte kaum überbietbar sein. Das Publikum klebt an ihren Lippen und feiert sie beim Schlußapplaus.

Johannes Martin Kränzle (Jedermann)

Auf einer Stufe mit dieser außerordentlichen Leistung, im gleichen Rang des kaum Überbietbaren hatte zuvor Johannes Martin Kränzle die Zuhörer mit den Sechs Monologen aus „Jedermann“ gerührt und überwältigt. Diesen Liederzyklus von Frank Martin aus dem Jahr 1949 hat das Produktionsteam in den Schönberg-Abend hineingepflanzt. Die musikalischen Mittel wirken inmitten der komplex-ambitionierten atonalen Klanggebilde wie melancholische Rückblicke auf eine vergangene Musiktradition. Das von Schönberg zuvor in höchste Aufmerksamkeit versetzte Ohr hört nun aber auch genauer auf die Textur und die dunklen Farben einer Komposition, die mit vertrauten Mitteln die Seelenlage eines Mannes am Ende seines Lebens auslotet. Kränzle ist für diesen Zyklus der ideale Interpret, da er seit Jahren sowohl bei seinen Liederabenden als auch auf der Opernbühne brilliert. Selbst mit Wagner-Partien ist er nie über die Grenzen seines edel timbrierten Bariton-Materials hinausgegangen. So hat er sich eine in allen Registern intakte Stimme über die Jahre bewahrt, sonor, aber nicht wuchtig in der Tiefe, voll strömend, dabei angenehm schlank in der Mittellage und unangestrengt in der Höhe. In den Texten von Hugo von Hofmannthal gelingt es Kränzle, deren Bedeutungstiefe nachzuspüren, ohne in manieristische Posen zu verfallen. Der Vortrag ist von großer Natürlichkeit und verbindet doch nuancierte Textbehandlung mit genauer musikalischer Ausdeutung.

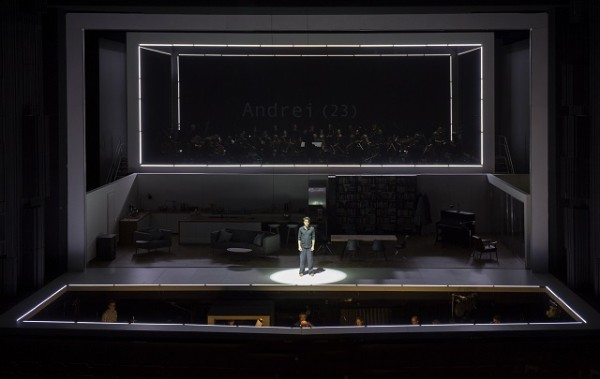

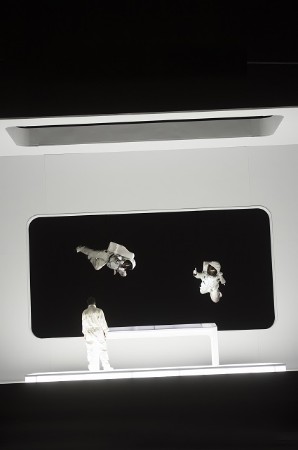

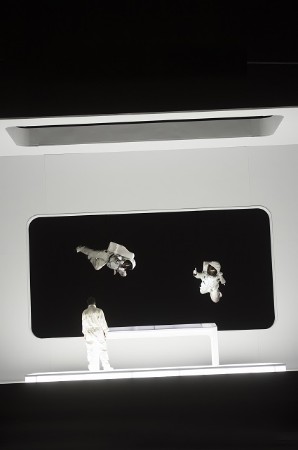

Die vier Bestandteile des Abends werden vom Produktionsteam mit einem übergeordneten Erzählbogen zu einem Ganzen zusammengefügt. Erzählt wird von der Krise einer Ehe, ihrem Erstarren in Routine, ihrem Scheitern und schließlich dem Ende der beiden getrennten Ehepartner in Vereinsamung. Dabei führt die Inszenierung das Geschehen über mehrere Jahrzehnte hinweg. Es beginnt mit dem Einakter Von heute auf morgen, der vom Entstehungsjahr 1930 in die Aufschwungjahre nach dem Weltkrieg versetzt wird, führt mit der Begleitmusik zu einer Lichtspielszene das Ehepaar in stummem Schauspiel über mehrere Jahrzehnte bis zum Bruch, präsentiert dann den gealterten Ehemann, auf dessen Vereinsamung und Sterben die Jedermann-Monologe bezogen werden, und läßt schließlich die ebenfalls gealterte Ehefrau mit Erwartung zu ihm zurückkehren, wobei sie nach verzweifelter Suche schließlich seine Leiche entdeckt.

Daß diese Konstruktion nicht bemüht wirkt, sondern sich szenisch flüssig und plausibel entfalten kann, verdankt die Aufführung neben engagierten Schauspielleistungen in sämtlichen Teilen dem raffinierten Bühnenbild von Jo Schramm. Es zeigt ein lebensgroßes Puppenhaus mit Erdgeschoß und Dachgeschoß aus hellem Holz, zusammengesetzt aus Modulen, die auseinander, gegeneinander und ineinander verschoben werden können, wodurch sich immer neue Raumeindrücke ergeben. Diese sich stets wandelnden Räume erweisen sich als ideale Spielwiese für das von David Herrmann angeleitete intensive und durchaus komödiantisch-ironische Kammerspiel des ersten Teils, das allmählich ins Groteske und Surreale abgleitet, um schließlich etwas unvermittelt in einer absurden Zombie-Szene mit mildem Splattereffekt zu enden (eine abgerissene Hand bleibt im Fenster eingeklemmt). Die innere Bedrohung der Familienidylle durch einen Sänger, mit dem die Ehefrau flirtet, und eine Freundin, auf die der Ehemann ein Auge geworfen hat, wird hier ein wenig plakativ als äußere Bedrohung durch monsterhafte Untote visualisiert.

Ehehorror als Zombie-Apokalypse: Elisabeth Sutphen und Sebastian Geyer stemmen sich gegen Brian Michael Moore (Der Sänger) und Juanita Lascarro (Die Freundin)

In der Lichtspielszene kommt die nackte Außenfassade des Holzhauses dann durch geschickte Videoprojektionen zu einer realistischen Anmutung mit gemauerter Basis, Holzlamellenverkleidung und gedecktem Dach. Der triste Alltag des Paares nach der Bedrohung von außen ist zurückgekehrt. Durch wandernde Schattenwürfe von Bäumen auf der Hauswand werden Tagesläufe von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang simuliert. Die immer gleichen Abläufe der Kleinfamilie lassen Jahre trist verstreichen: Er verlässt mit Sohn und Aktentasche morgens das Haus, sie folgt etwas später, kehrt mit Einkaufstüten zurück und empfängt Sohn und Gatten am Ende des Arbeitstags. Hausfassade und Dach verwittern allmählich, die Kostüme wandeln sich, verorten das Geschehen zunächst in den 60ern, dann den 70ern und geleiten die Familie allmählich bis zur Gegenwart. Schließlich sieht man durch die Fenster des Hauses einen Ehestreit. Sie erscheint danach mit gepacktem Koffer und verlässt Mann und Kind (das erstaunlicherweise nicht gealtert ist). Damit endet die erste Hälfte des Abends.

Beim Betreten des Zuschauerraums nach der Pause ist der Mann bereits auf der Bühne, gealtert, mit schlecht sitzender Hose und schief geknöpfter Strickjacke als leicht verwahrloster Rentner kostümiert, und schlurft unentschlossen im leeren Innenraum des Hauses herum. Im Wohnzimmer türmen sich die leeren Styroporschachteln der täglich vom Pflegedienst vorbeigebrachten Mahlzeiten. Der Mann blickt auf sein Leben zurück, reflektiert seine Einsamkeit, kämpft mit seiner Todesangst und stirbt schließlich. Die Worte von Hofmannthals Jedermann fügen sich erstaunlich gut in diesen neuen Zusammenhang. Schließlich erscheint die gealterte Ehefrau (Erwartung). Unruhig streift sie um das Haus, schwelgt in Erinnerungen, gibt sich schwankenden Gefühlen hin, betritt endlich das Haus und findet dort den toten Mann.

Jeder der drei Hauptteile (die Musik zur Lichtspielszene untermalt lediglich eine kurze Transformation) könnte in seiner musikalischen und szenischen Qualität gut für sich alleine stehen. Des verbindenden Rahmens hätte es nicht bedurft. Gleichwohl erweist er sich als tragfähiges Konstrukt. Insgesamt bietet die Neuproduktion ein außerordentlich dichtes, abwechslungsreiches und fesselndes Musiktheatererlebnis mit einer ausgezeichneten Ensembleleistung in der ersten Hälfte und der Präsentation zweier Ausnahmekünstler auf dem Gipfel ihres Könnens in der zweiten Hälfte.

Man möchte jedem Opernliebhaber einen Besuch dieser Produktion dringend empfehlen, allein: bei sämtlichen Folgevorstellungen ist die Zahl der erlaubten Zuschauer nach den geltenden hessischen Corona-Regeln auf 250 reduziert. Rund 1.100 Plätze müssen pro Aufführung also unbesetzt bleiben. Die Oper Frankfurt hat bereits sämtliche Abonnentenplätze storniert und vergibt sie im Windhundverfahren neu. Freie Karten wird es daneben nicht geben. Es ist eine Schande.

Michael Demel / 18.01.2022

© der Bilder: Barbara Aumüller

Nikolai Rimsky-Korsakow:

DIE NACHT VOR WEIHNACHTEN

Vorstellung am 17. Dezember 2021 (Premiere am 5. Dezember 2021)

Trailer

Ein traumhaft schönes Gesamtkunstwerk

Ein großes Weihnachtsgeschenk hat die Oper Frankfurt mit ihrer jüngsten Neuproduktion dem Publikum gemacht. Genauer gesagt: Der Regisseur Christof Loy hat es der Oper Frankfurt und ihrem Publikum gemacht. Ihm ist es zu verdanken, daß von den ohnehin nicht sonderlich bekannten Opern Rimsky-Korsakows nun ausgerechnet eine der unbekanntesten mit dem eigenartigen Titel Die Nacht vor Weihnachten in den Spielplan aufgenommen wurde.

Loy hatte, wie er in dem wie immer gut gemachten und informativen Produktionsvideo erzählt, eine Schallplattenaufnahme dieser musikalischen Rarität entdeckt und Feuer gefangen. Es ist ihm gelungen, den Frankfurter Generalmusikdirektor Sebastian Weigle anzustecken, der für seine besondere Affinität zu russischer Musik bekannt ist. Und so ist eine Produktion entstanden, die das Publikum bezaubert, erheitert, beeindruckt, bewegt und am Ende restlos begeistert zurückläßt: Bezaubert von der traumhaft schönen Musik, die Weigle mit seinem Orchester zur vollen Entfaltung bringt, erheitert von den lustvoll ausgespielten komödiantischen Szenen, beeindruckt von dem Einsatz schwindelerregender Akrobatik und bewegt von der Poesie der Ballettszenen.

Ja, es gibt tatsächlich klassisches Ballett mit Spitzentanz und Tutu! Die phantasievolle Choreographie von Klevis Elmazaj wirkt dabei zu keinem Zeitpunkt altbacken, hat es aber auch nicht nötig, sich in ihren klassischen Elementen ironisch zu geben, sondern fügt sich organisch in die Inszenierung ein.

Das Stück nach einer Erzählung von Nikolai Gogol verwebt Märchen und Mythen der ukrainischen Folklore mit komödiantischen Szenen und überwölbt dies mit einer Liebesgeschichte. Der Schmied Wakula begehrt die schöne Oksana. Die erweist sich als kapriziös und stellt dem Verehrer die Aufgabe, ihr die Schuhe der Zarin als Brautgeschenk zu bringen. Das gelingt ihm schließlich mit Hilfe des Teufels, der ihn durch die Lüfte zum Zarenhof fliegen läßt. Zuvor hatte der Teufel Wakulas Mutter Solocha, einer attraktiven Hexe, die Liebschaften zur gesamten männlichen Dorfprominenz unterhält, vergeblich dabei Hilfe geleistet, die Verbindung des jungen Paares zu vereiteln. Mond und Sterne hatten die beiden dazu bei einem Himmelsritt geraubt, das Dorf so in Finsternis getaucht und obendrein einen Schneesturm entfesselt.

Diese märchenhaft verworrene Geschichte wird noch mit Elementen eines heidnischen Mythos zur Wintersonnenwende angereichert, in welchem böse Geister sich einen Kampf mit den Frühlingsgottheiten liefern.

Läßt sich so etwas überhaupt inszenieren? Und wie! Christof Loy hat dabei auf Deutungen, Metaebenen oder Aktualisierungen verzichtet, läßt das Stück für sich sprechen und bringt es zum Leuchten. Er präsentiert pralle Tableaus und poetische Bilder. Dabei darf er mit seinen Ausstattern aus dem Vollen schöpfen. Johannes Leiacker hat ein Einheitsbühnenbild entworfen, welches sich als ideale Spielwiese für den funkensprühenden Einfallsreichtum der Regie erweist. Auf einem transparenten Zwischenvorhang wird ein nächtlicher Sternenhimmel mit kosmischer Weiterung gezeigt.

Der raffiniert schlichte Bühnenkasten erweist sich als dessen Negativ: auf hellem Grund funkeln schwarze Sterne. Je nach Bedarf wird dieser hohe und helle Raum mit wenigen Requisiten ausgestattet. Die Kostüme von Ursula Rezenbrink zitieren dezent ukrainische Tracht, in der Szene am Zarenhof zeigen sie prächtige Barock-Ballkleidung. Der Clou der Inszenierung ist neben den Ballettelementen der Einsatz von Flugakrobatik. Gleich zu Beginn reiten Hexe und Teufel vom rauchenden Kamin eines Daches aus in den Himmel. Der Flug des Schmieds zum Zarenhof durch die Lüfte vollzieht sich ebenfalls vor den staunenden Augen des Publikums, und auch das Treiben der heidnischen Geister und Gottheiten spielt sich in schwindelerregender Höhe ab. Schon für die bravouröse Flugchoreographie von Tänzern und Sängern an dünnen Drahtseilen (Stuntkoordination von Ran Arthur Braun) lohnt sich ein Besuch der Aufführung.

Die restlos überzeugende Besetzung präsentiert russische Gastsänger in den tragenden Partien und schöpft für die vielen kleinen Charakterrollen aus dem üppigen Reservoir des hauseigenen Ensembles. Mit attraktivem Spinto-Tenor gibt Georgy Vasiliev den Wakula. Julia Muzychenkos Sopran erweist sich durch seine Verbindung eines klaren, mitunter mädchenhaften Tones mit staunenswerten Kraftreserven als Idealbesetzung für die Oksana. Mit dunkel abgetöntem, üppigem Mezzo gibt Enkelejda Shkoza die Solocha als reife, aber immer noch verführerische Frau. Alexey Tikhomirov verfügt als Oksanas Vater Tschub über einen saftigen, sonoren, „echt russischen“ Baß. Andrei Popov ist mit seinem hellen Charaktertenor eine treffliche Besetzung für den Teufel. Die Frankfurter Stammbesatzung muß sich dahinter nicht verstecken. Anthony Robin Schneider (Panas) und Thomas Faulkner (Pazjuk) zeigen, daß auch sie über profundes Baßmaterial verfügen, das in russischen Partien prächtig zur Geltung kommt. Peter Marsh stellt seine charakteristisch helle Stimme in den Dienst der scharf umrissenen Karikatur eines bigotten Geistlichen. Sebastian Geyer gefällt mit seinem Kavaliersbariton in der Partie des Bürgermeisters. Bianca Andrew schließlich verleiht mit ihrem edel timbrierten Mezzo der Zarin Anmut und Noblesse. Der von Tilman Michael vorbereitete Chor überzeugt mit einem dichten und warmen Klangbild.

Das Publikum zeigt sich hingerissen von diesem erfrischenden, herzerwärmenden Gesamtkunstwerk aus Musik, Spiel, Tanz und Akrobatik. Dieses unverhoffte Weihnachtswunder hat das Zeug zum Repertoireliebling. Wegen der pandemiebedingten Reduzierung der Zuschauerplätze sind bereits sämtliche Folgevorstellungen ausverkauft. Die Oper Frankfurt bemüht sich darum, Zusatzvorstellungen zu organisieren. Es ist dem Frankfurter Publikum zu wünschen, daß diese Produktion trotz ihrer enormen Anforderungen an die Sängerbesetzung und den großen technischen Aufwand von Choreographie und Akrobatik einen festen Platz in den Dezemberspielplänen der kommenden Jahre erhält.

Michael Demel / 20.12.2021

© der Bilder: Monika Rittershaus

MASKERADE

Premiere am 31. Oktober 2021

Reim dich, oder ich freß dich!

Auf ihren Streifzügen am Rande des gängigen Repertoires hat die Oper Frankfurt nun ein Werk ausgegraben, das immerhin in Dänemark den Status einer Nationaloper genießt: Maskerade von Carl Nielsen. Der Stolz des kleinen Nordvolkes auf das außerhalb der Landesgrenzen völlig unbekannte Stück ist so groß, daß die Frankfurter Produktion finanziell vom Dänischen Kultusministerium und der Königlichen Dänischen Botschaft unterstützt wird. Mit Prinzessin Benedikte, der jüngeren Schwester der dänischen Königin, konnte man sogar ein Mitglied des dänischen Königshauses zur Premiere begrüßen.

Der Text basiert auf einer Komödie des bedeutenden nordischen Dichters Ludvig Holberg von 1724. Ein junger Mann verliebt sich auf einem Maskenball in eine unbekannte Schöne. Sein Vater jedoch hat ihn bereits der Tochter eines Geschäftspartners versprochen. Einen neuerlichen Besuch auf einem Maskenball will er verhindern. Der Sohn schleicht sich trotz Ausgehverbots samt Diener aus dem Haus. Auf einem Ball finden sich neben ihm seine verkleidete Mutter, der ihm nachgeeilten Vater samt dessen Diener und die unbekannte Schöne ein, welche sich am Ende als die ohnehin für ihn vorgesehene Verlobte entpuppt.

Die Musik dazu imitiert zwar anders als Edvard Grieg in seiner beliebten Suite nicht den Stil Aus Holbergs Zeit, also des Barock, weist aber reichlich Referenzen aus der europäischen Musikgeschichte von Mozarts Singspielen bis zu Wagners Meistersingern auf. Reichlich verwendete Tanzmuster erinnern sowohl an die Operette vom Pariser Typ à la Offenbach als auch an das Wienerische Pendant à la Strauß. Ihre spezifische Färbung bezieht die Partitur aus ungewohnten Harmonierückungen. Der Text wird immer wieder lautmalerisch kommentiert. Im Gegensatz zum Zeitgenossen Richard Strauss meidet Nielsen aber Drastik und Überdeutlichkeit. Auch in den nicht wenigen musikalischen Pointen behält die Komposition einen volkstümlichen Grundton bei. Es ist eine gut konsumierbare, auch beim ersten Hören unmittelbar verständliche und eingängige Musik. Titus Engel arbeitet ihre Vorzüge mit dem glänzend disponierten Orchester plastisch heraus. Der Klang ist farbig und dabei gut durchhörbar. Die stark geforderten Bläser dürfen sich profilieren. Berückend schön etwa, um nur ein Beispiel zu nennen, gelingt im Vorspiel zum zweiten Akt das Hornsolo, samtig weich und geradezu verträumt. Der dritte Aufzug mit seinen ausgedehnten Tänzen und Balletteinlagen gibt dem Orchester die Gelegenheit, für die Qualitäten des Komponisten zu werben, so daß man Lust verspürt, im eigenen Plattenschrank den Sinfoniker Nielsen wiederzuentdecken.

Glücklich war die Entscheidung des Produktionsteams, die Ballettsequenzen professionellen Tänzern anzuvertrauen. Kinsun Chan hat dafür flüssige und unprätentiöse Choreographien entworfen.

Susan Bullock (Magdelone) und Tänzer

Weniger glücklich ist man mit der Haltung des Regisseurs, trotz einer von Tanzrhythmen durchwebten Partitur außerhalb der dezidierten Ballettszenen auf eine stärkere Fassung der Bewegungsabläufe zu verzichten. Im wie immer lesenswerten Begleitheft erläutert Tobias Kratzer dies so: „Die Inszenierung ist dabei aber nicht durchgehend formal durchchoreographiert. Das führt bei Komödien manchmal zu einer Überbetonung der puren Mechanik, die mich nicht so interessiert.“ Damit setzt Kratzer einen Kontrapunkt zu R. B. Schlather, dessen präzise kalkulierten Bewegungsabläufe in der vorangegangenen Premiere Cimarosas L‘taliana in Londra zum spritzig-intelligenten Vergnügen gemacht haben (Kritik siehe unten). Im direkten Vergleich gewinnt man den Eindruck, daß Kratzer regelrecht vor dem Stück kapituliert hat. Aus dem trostlos grauen Bühnenbild von Rainer Sellmaier vermag er kaum Funken zu schlagen. Auch die Entscheidung des Produktionsteams, die Protagonisten (wieder einmal) in aktuelle Straßenkleidung (mitunter auch bloß Unterwäsche) statt in historisierende Kostüme zu stecken, verstärkt den Eindruck szenischer Beliebigkeit. Zu sehen sind oft Allerweltsgesten von Darstellern in Allerweltskleidung. Mitunter erschöpfen sich die Regieideen im Standardrepertoire von Boulevardkomödien: Tür auf, Tür zu, einer rein, einer raus. Wenn im abschließenden dritten Aufzug dann der Maskenball anhebt, besteht die Kostümierung im banalen Geschlechtertausch. Und wo außerhalb der Balletteinsätze von Profitänzern nun Choristen und Solisten tanzen sollen, knäulen sie sich auf einer Tanzfläche und vollführen bemühtes Discogehopse.

Dorfdisco in Kopenhagen statt Maskerade

Falls der Regisseur zu dem Stück etwas zu sagen hat, kann er es gut verstecken. Es scheint vielmehr so, daß Kratzer aus nackter Inszenierungsnot eine Tugend zu machen versucht, eine bei ihm ungewohnte Einfallslosigkeit geradezu ostentativ herausstellt, das aber mit Chuzpe und Konsequenz. Sehr genau hat er immerhin erkannt, daß das Stück im dänischen Original seine Komik gänzlich aus dem Wortwitz des Librettos bezieht. Die Musik ist damit minutiös verwoben. Einem des Dänischen nicht mächtigen Publikum ist das nur durch eine gute Übersetzung zu vermitteln. Da es sich aber über weite Strecken um ein Konversationsstück handelt, wären die Zuschauer ganz damit beschäftigt, die Übersetzung auf der Übertitelanlage mitzulesen. Das Bühnengeschehen wäre völlig an den Rand gedrängt. Kratzer aber, und das kann dann doch als kleiner Inszenierungscoup bezeichnet werden, stellt die Übertitelanlage wie einen längs gekippten Monolithen in das Zentrum der Bühne, wo man nun sehr bequem den in großen Lettern und angenehmer Schrift ablaufenden Text mitlesen kann, auf daß einem keine Pointe entgehe. Mal schwebt der Monolith über den Darstellern, mal wird er zum Bühnenboden herabgesenkt. Szenische Aktionen werden darum herum arrangiert. Trotz der physischen Präsenz des Textes läßt Kratzer das Stück zusätzlich in deutscher Sprache singen. Dazu hat er das Libretto eigens für diese Produktion von Martin G. Berger ins Deutsche übersetzen und aktualisieren lassen. Das scheint im Hinblick auf Duktus und Prosodie gelungen zu sein. Die größere Herausforderung für den Übersetzer war es jedoch, adäquate Endreime und Entsprechungen für die zahlreichen Wortspiele des Originals zu finden. Da ist mitunter die Lust am Kalauer mit Martin Berger durchgegangen, was ihm beim Schlußapplaus – angemessenerweise darf er sich nach dem Produktionsteam zeigen – einige saftige Buhrufe einbringt. Nach dem Motto „Reim dich, oder ich freß dich!“ gibt es reichlich Schenkelklopfer und einige Zoten – je länger der Abend dauert, desto mehr. Und so ersetzen die sich in den Vordergrund drängenden Schrifteinblendungen nicht selten das, was an Inszenierungsideen fehlt. Sogar Regieanweisungen und Beschreibungen der Szenerie aus dem Libretto werden eingeblendet. Der nackte Text muß leisten, was der Bühnenbildner verweigert.

Routinierte Personenregie wird immer da überboten, wo einer der Protagonisten mit seinem schauspielerischen Talent wuchert. Das gilt besonders für Alfred Reiter als reaktionärer Vater Jeronimus, der sich in der Welt der jungen Leute nicht zurechtfindet. Die Partie kommt ihm auch stimmlich entgegen, da sie nicht zu hoch liegt und ihm im bequemen Ambitus erlaubt, seine Fähigkeit zur prononcierten Textgestaltung mit knorrigem Baß vorteilhaft herauszustellen. Für eine der wenigen Arien des Stücks, mehr ein Lied im Volkston, bekommt er sogar Szenenapplaus. Als seine unbefriedigte Ehefrau Magdelone weiß Susan Bullock zu überzeugen. Jahrzehntelang hat sie ihre hell timbrierte und eher schlanke Stimme mit hochdramatischen Partien von Elektra bis Brünnhilde verschlissen. Nun überrascht sie angenehm mit einem geschmackvollen Einsatz ihres immer noch gut ansprechenden Materials. Mit quecksilbrigem Parlando beglaubigt sie, daß in der reifen Ehefrau noch Feuer und Abenteuerlust lodern. Im Zentrum steht aber Liviu Holender als Hendrik, eine komödientypische Dienerfigur von der Art des gewitzten Strippenziehers à la Figaro. Sein kerniger Bariton erweist sich als biegsam und wandlungsfähig. Ideal ergänzt wird er von Samuel Levine als zweiter Dienerfigur Arv, der mit jugendlich-frischem Tenor zu gefallen weiß.

Liviu Holender (Henrik) und Samuel Levine (Arv)

Michael Porter macht seine Sache als Jeronimus‘ aufsässiger Sohn Leander ordentlich. Monika Buczkowska als seine Geliebte Leonora überstrahlt ihn mit beinahe zu üppigem Sopran. Saftig-kernig gibt Bozidar Smiljanic den Nachtwächter, der sich aus Richard Wagners Nürnberg nach Kopenhagen verlaufen zu haben scheint. Auch die übrigen kleineren Partien sind wie üblich aus dem vorzüglichen Ensemble rollendeckend besetzt. Der von Tilman Michael vorbereitete Chor fügt sich stimmmächtig und gut gelaunt ein.

Musikalisch ist die Produktion geglückt. Die szenische Umsetzung erlaubt immerhin ein Kennenlernen des weithin unbekannten Werkes. Mehr aber auch nicht.

Michael Demel, 2. November 2021

© der Bilder: Monika Rittershaus

L’ITALIANA IN LONDRA

Bericht von der Premiere am 26. September 2021

Trailer

Scherz, Satire, Ironie und (keine) tiefere Bedeutung