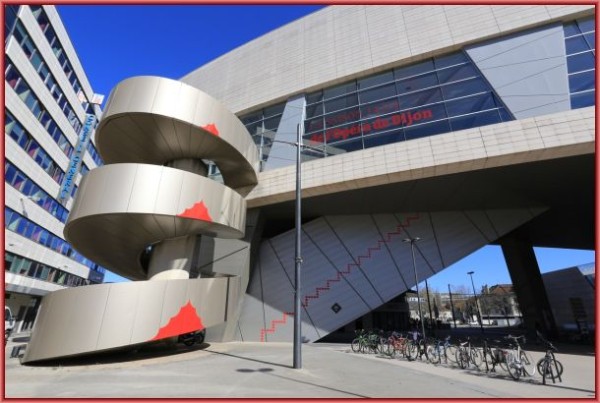

Opéra de Dijon

Alter Saal (oben)

(c) Gilles Abegg / Opéra de Dijon www.opera-dijon.fr

Brice Pauset

STRAFEN

12 02 2020

Uraufführung einer großen Oper nach „Strafen“ von Kafka - auf Prager Deutsch!

Wir sind nun wirklich im 21. Jahrhundert angelangt. Man sieht es an den vielen Texten des 20. Jahrhunderts, die nun vertont werden. Denn Opernkomponisten scheinen seit quasi Beginn der Opernform eine Vorliebe zu haben für Stoffe, die ungefähr 100 Jahre alt sind. Letztes Beispiel: „Orlando“ nach Virginia Woolf an der Staatsoper im Dezember. Auch wenn die beiden Stücke sich musikalisch (Pauset komponierte für ein großes „Bruckner-Orchester“) und szenisch (in Frankreich hat sich das „Regie-theater“ nicht durchgesetzt) überhaupt nicht vergleichen lassen, ist der Ansatz doch ähnlich. Denn beide Komponisten wählen Texte, die nicht für die Bühne vorgesehen sind, in denen sie offensichtlich Parallelen spüren zu den vielen Identitäts-Spaltungen unserer heutigen Zeit.

Die eindrucksvollste Arie des Abends: Michael Gniffke, der als böser Vater in „Das Urteil“ seinen Sohn Georg (Allen Boxer) grundlos in Grund und Boden verurteilt.

Der französische Komponist Brice Pauset (1965) wählte drei Erzählungen von Franz Kafka: „Das Urteil“ (1913), „Die Verwandlung“ (1916) und „In der Strafkolonie“ (1919), die Kafka in einem Buch bündeln wollte mit dem Titel „Strafen“ (was erst lange nach seinem Tode geschah). Pauset spricht fließend Deutsch, ist seit 2008 Professor für Komposition an der Hochschule für Musik in Freiburg und in Deutschland viel bekannter als in Frankreich. Er hat ursprünglich auch Philosophie studiert und begründet seinen Ansatz brillant im Programmheft, dass man gerade solche Texte als Oper vertonen sollte, weil man sie so „polyphonisch hören“ und „aus verschiedenen Perspektiven belauschen“ kann. Mit seinem Dramaturgen Stephen Sazio hat er die drei Erzählungen mit großem Fingerspitzengefühl für die Bühne bearbeitet (soweit eben möglich), wobei Kafkas spezifisches „Prager Deutsch“ nicht verloren ging - während andere französische Komponisten Kafka auf Französisch vertont haben, wobei viel verlorenging. Dem beinahe dreistündigen Abend gab er den Titel „Strefn“ („Les châtiments“ in Dijon), denn in allen drei Stücken wird ein junger Mann für etwas „bestraft“, ohne dass er oder wir verstehen warum oder wofür – wie so oft bei Kafka. Pauset wählte die gleiche Orchester-Besetzung wie die 7e Sinfonie von Anton Bruckner und eine ähnliche „Erzählform“ wie Arnold Schönberg, Alban Berg und Franz Strecker. Und schon im ersten Satz des „Urteils“ hören wir irgendwie „Wozzeck“: „Ah! Frieda! Ich habe gerade an meinen Freund, von dem ich habe dir schon erzählen (sic), einen Brief geschrieben.“ (ursprünglich ein Monolog, ein Brief von Georg an seinem russischen Freund, nun umgeschrieben als Dialog von Georg mit seiner Schwester Frieda).

Der darstellerische Höhepunkt des Abends: Emma Posman sieht als liebe Schwester Grete in der „Verwandlung“ wie ihr Bruder Gregor (Allen Boxer) als Käfer herumklettert

Mit absolut ähnlichem Fingerspitzengefühl für Text und Musik haben David Lescot und sein Team die drei Stücke inszeniert. Alwyne De Dardel baute drei Bühnenbilder, die uns in das Prag von Kafka versetzten, in den leicht überzeichneten historischen Kostümen von Mariane Delayre - denn der Hauptfokus lag auf Kafkas Galgenhumor (ein Wort, das es bezeichnenderweise nicht auf Französisch gibt). So gab es viele Verweise auf die expressionistischen Stummfilme (die Kafka - so Pauset – inspiriert haben) und ähnelte die furchtbare Foltermaschine der „Strafkolonie“ den riesigen Rädern von „Modern Times“, in denen Charlie Chaplin verschluckt wird. Alles gekonnt und fein ausgearbeitet, für die gespenstische Maschine war auch noch der Zauberer Abdul Alafrez verpflichtet und das absolut filmreife Insektenkostüm der „Verwandlung“ stammte von der renommierten Maskenbildnerin Cécile Kretschmar.

Emilio Pomarico, ein früherer Assistent von Sergiu Celibidache in München und seitdem ein viel gefragter Dirigent für gegenwärtige Musik, der 2015 schon einen durch uns sehr gelobten „Wozzeck“ in die Dijon dirigiert hat, dirigierte mit Hingabe und „raffinement“. Auch wenn mit Abflussstampfern auf Kochtöpfe getrommelt wurde (Bruckners Orchester wurde durch einige moderne Küchengeräte erweitert), blieb das Orchestre Dijon Bourgogne dabei immer höchst musikalisch und differenziert. Die gesamte Besetzung und die zwölf Solisten des Opernchors sangen immer textverständlich und spielten mit größter Hingabe (es ist offensichtlich lang geprobt worden). Und doch wurde der Abend lang und ging die Rechnung nicht auf. Humor? Am Premierenabend haben sogar die vielen Jugendlichen im Saal nicht gelacht.

Das lag nicht an der Regie und den Interpreten, sondern einzig und allein an der von Brice Pauset gewählten Musikform – er schreibt bezeichnenderweise „Erzählform“: der „Sprechgesang“. Der Opernabend bestand beinahe ausschließlich aus einem dramatischen Rezitativ, ähnlich wie das „recitar cantando“ Monteverdis, mit nur drei kleinen „Arien“.

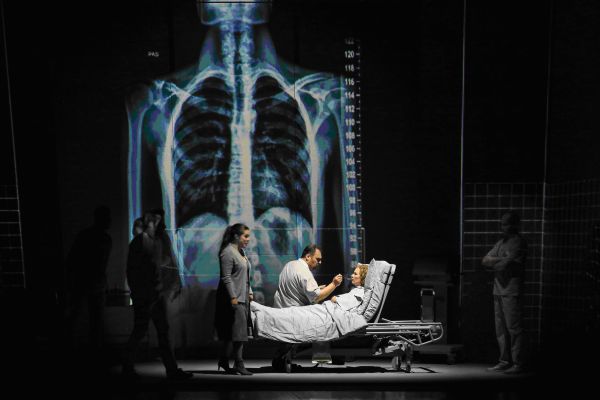

Die Schlussszene des Abends: der Offizier der „Strafkolonie“ (Allen Boxer) legt sich Selbst in den „eigentümlichen Apparat“, der die Urteile in den Sträflingen tätowiert. Der Reisende (Michael Gniffke, links), der Soldat (Ugo Rabec) und der Sträfling (Grégoire Lagrange) blicken besorgt auf die Maschine, die wie bei Chaplins „Modern Times“ Menschen verschluckt.

Das scheint anscheinend jetzt die gängige (vorgesetzte?) Opernform zu sein, denn das ist genau der Vorwurf, den ich meiner letzten rezensierten Opern-Uraufführung gemacht habe: „Le Silence des Ombres“ (Das Schweigen der Schatten) von Benjamin Attahir in Brüssel (Merker 10/2019). Pausets Musiksprache ist meines Erachtens um Einiges interessanter als die von Attahirs erster Oper, denn orchestrieren kann er absolut. Ich wundere ich mich also, warum er er für sein erstes großes Bühnenwerk quasi gänzlich auf Melodie verzichtet und „nur“ ein Melodram für Sänger und Orchester komponiert. In Brüssel war der Abend „langweilig“ und verließen schon nach 5 Minuten die ersten Besucher den nach der Pause weniger als halbleeren Saal. In Dijon blieben alle bis zum Schluss, wurde der Abend jedoch nach der Pause spürbar „lang“ für Alle – auch weil die quasi handlungslose „Strafkolonie“ fast nur aus einem ellenlangen Monolog des Offiziers besteht.

Das tat mir wirklich leid, denn man hätte den exzellenten Sängern gerne mehr „Futter“ gegeben. Emma Posman hatte als liebe Schwester, erst die oben zitierte Frieda und dann als Grete der „Verwandlung“ nur eine, recht instrumentale (Geigen-) Koloraturarie und Michael Gniffke hatte als böser Vater in den beiden gleichen Stücken, zumindest im „Urteil“ einen eindrucksvoll gesungenen Wutausbruch (nachdem sein Sohn Georg sich umbringt). Allen Boxer war von der ersten Minute an als Georg berührend – hatte jedoch bei solch einem dominanten Vater wenig zu singen. Leider auch als sich zum Schluss selbst opfernder Offizier der „Strafkolonie“ und vor allem nicht als Gregor Samsa in der „Verwandlung“. Dabei spielte er dreimal die Hauptrolle: die Figur, um die alles aufgebaut ist und mit der sich Kafka offensichtlich identifizierte. Er hat sie dennoch dreimal höchst intensiv verkörpert. Selten habe ich im Sprechtheater einen Käfer in der „Verwandlung“ so expressiv kriechen und klettern sehen (Allen Boxer ist offensichtlich auch Turner) – sogar Roman Polanski (vor einigen Jahren in Paris auf einer Theaterbühne) konnte/kann da an Körpersprache nicht mithalten. Das war der darstellerische Höhepunkt des Abends – leider war er musikalisch kaum umgesetzt.

Eine „Verwandlung“ in der Familie Samsa: Die Eltern (Michael Gniffke und Helena Köhne), der Prokurist (Ugo Rabec) und die Schwester (Emma Posman) stehen ratlos vor den Türen, die Gregor (Allen Boxer) nicht mehr öffnen kann.

Nach „Les châtiments“, der diesjährige Angelpunkt der für Dijon so typischen thematischen Spielzeit „Crime et châtiments“ (Schuld und Sühne), folgen „Macbeth“ (Ende März) und „Alcina“ (Mitte April). Und eine Stunde vor der Premiere gab der dynamische Direktor Laurent Joyeux schon die nächste Spielzeit bekannt (als Erster in Frankreich!). Sie wird wieder fröhlicher und „zauberhafter“ (das übergreifende Thema) und fängt mit zwei absoluten Raritäten an: „Der Traumgörge“ von Alexander Zemlinsky (Oktober 2020) und „Il Palazzo incantato“ von Luigi Rossi, mit einem zukünftigen Papst als Librettisten, doch seit 1642 in Rom nirgendwo mehr gespielt (Dezember 2020). Dies alles mit einem Jahresetat von nur 12 Millionen Euro. Das ist ungefähr 10 % des Etats der Pariser Oper und weniger als diese seit Anfang des Streiks im Dezember – inzwischen der längste der französischen Operngeschichte - schon verloren hat. Komplimente für Dijon! Waldemar Kamer

Waldemar Kamer 14.2.2020

Alle Fotos (c) Gilles Abegg

Dank an unseren Kooperationspartner Merker-online (Wien)

Georg Friedrich Haas

KOMA

Neue Fassung von 2018

Wenn man sich nichts traut, darf man keine Kunst machen

„KOMA“, eine Oper, doch viel mehr als das; ein Ganzkörper-Erlebnis. Komponist Georg Friedrich Haas und Librettist Händl Klaus haben eine Oper rund um die in unserer Gesellschaft existierenden Tabus Selbstmord, Tod, und Leiden geschaffen und wollten wohl das’ im Koma Liegen’ der zentralen Person – nach ihrem Selbstmordversuch- den Zuschauern auch sinnlich vermitteln.

Nicht alle ertrugen es. Diverse Personen mussten von Hilfskräften hinausgeleitet werden weil sie an Klaustrophobie, Schwindel, Übelkeit und Angstzuständen litten. Dies war vor allem dem Umstand geschuldet, dass ein guter Teil der Oper in der absoluten Finsternis gegeben wurde. Die anderen erfuhren wie sehr sich der auditive Sinn doch verschärft, wenn die anderen ausgeschaltet oder auf ein Minimum reduziert sind und wie sehr das intensive Hören und Nachspüren den Eindruck der Musik auf den Körper verstärken kann. Auch transponierte es die Zuhörer in eine Art Koma, sodass sie die Sensationen der Komafigur zumindest teilweise nachempfinden konnten. Nach der Oper tauchte man wie aus einem Tiefschlaf oder einer Narkose auf und es brauchte lange bis alle Sinne wieder so funktionierten, dass man den Eindruck hatte wieder im ‚Normalzustand’ zu sein.

„KOMA“ : Keine leichte Kost. Wenn auch bei herrlicher Musik. Komponist Georg Friedrich Haas meint, dass man ihm vorwerfe, direkt aufs Libretto zu komponieren; also das Wort direkt in Musik umzusetzen. Das kann man doch nicht als Schwäche auslegen. Hier schon gar nicht.

Denn leider konnte man auch als Deutschsprachiger den gesungenen Text nicht verstehen. Ein wahres Manko. Denn dort war doch Einiges, dass Konnotationen und Gedanken angestossen hätte, die zu diesem Thema wichtig sind. Die Artikulation der Sänger liess dies aber nicht zu. Den Text mitzulesen war ja in dieser Dunkelheit unmöglich und eine Leuchtschrift hätte zweifellos das Gesamterlebnis bedeutend geschmälert.

Der 1953 in Graz geborene Komponist ist ein steter Neuerer und unermüdlich Suchender. Er gilt als Vertreter der ‚Spektralmusik, einer Form ‚ „die sich vor allem durch klangliche Experimente auszeichnet.“ Seine Vorbilder hat Haas weniger in der zeitgenössischen Musik. Seine ‚Säulenheiligen’ sind Schubert, mit dem er eine tiefe Melancholie teilt, und Mozart. Haas: „Die wichtigste Wurzel jeder Kunst ist der Zugang zur Spiritualität. Für mich sind die ersten Takte von Schubert ‚Unvollendeter’ Beweis genug dafür, dass Gott existiert. Würde er oder sie oder es nicht existieren, hätte Schubert diese Musik nicht schreiben können.“

Georg Friedrich Haas wird von einigen Kollegen und Kritikern als ‚Bedeutendster Komponist der Gegenwart’ geschätzt und wurde von seinen Schülern an der Basler Musikschule, denen er in seiner ruhigen behutsamen Art zu ihrer eigenen identitätsbestimmten Musik verhilft, nicht nur geschätzt sondern vergöttert. Zweifellos ist er einer der vielseitigsten und interessantesten heutigen Schöpfer, der von der Bedeutung des Musiktheaters überzeugt ist; doch schon mal eine witzige lautmalerische Kreation wie ‚Bumble-Bee for two Basses’ komponiert, oder eine Symphonie für vier Alphörner, in der er die Schönheit der falschen Töne zelebriert.

Auch vor Selbstversuchen schreckt Haas nicht zurück um sich im Musikuniversum weiter zu bringen . Eine radikale Selbsterkundung zelebrierte er schon in jungen Jahren als monatelanger Einsiedler ganz allein im hohen Norden. So versuchte er ohne jede Ablenkung dem Ursprung der Musik nachzugehen.

Danach ist Haas’ „von der Überzeugung getragen, Musik vermöge „Emotionen und seelische Zustände von Menschen so zu formulieren, dass sie auch von anderen Menschen als die ihren angenommen werden können.“ Dies im Gegensatz zu den Ansichten von zeitgenössischen Kollegen, die Musik vor allem de-emotionalisiert und intellektualisiert hatten. Haas beschreibt seine Hinwendung zur Emotionalität in einem Interview so: „Ich habe mich hingesetzt, mir meine Gesetze überlegt und diese zu Papier gebracht. Das heißt, so ganz ist es mir nie gelungen, das Emotionale außen vor zu lassen. Aber ich dachte, ich muss es unterdrücken. In der ganzen Musikszene waren Emotionen verpönt. Und ich hatte selber Angst davor. Doch dann kam die Entscheidung: Ich drehe meine Sprache um. Der Prozess hat sieben Jahre lang gedauert.

Nun lehrt Haas auch Komposition an der Columbia University in New York. Dort verfolgte er wiederum seine Praxis, Konventionen und Gesetze zu brechen und outete sich als Sadomasochist. Eine Neigung, deren Wurzeln wohl in seiner von Nazipraktiken geprägten Kindheit zu finden sind, die er aber vierzig Jahre lang unterdrückt hatte. Sein Outing ist nicht etwa privat und diskret, sondern kommt mit Paukenschlag. Haas lässt sich mit seiner vierten Ehefrau Mollena Williams-Haas in ihrer sadomasochistischen Beziehung portraitieren.

Der Film „ The Artist and The Pervert“ wird sogar preisgekrönt. Seine Beweggründe zu diesem sehr publiken Schritt erklärt Haas so: “ Sich als Angehöriger einer sexuellen Minderheit zu outen ist schmerzhaft und riskant. Es kam zu verbalen Attacken und auch zu sexistischen und rassistischen Verunglimpfungen meiner Frau. Ich habe darüber geredet, weil es notwendig war. Meine Produktivität als Komponist war signifikant gestiegen – und ich wollte erklären, warum.“

Diesen Mut, diese Radikalität Grenzen zu überschreiten und in völlig neue bis anhin unbekannte Sphären vorzustossen machen seine Werke so eindrücklich. Wie auch die Oper „KOMA“, die 2016 anlässlich der Schwetzinger SWR-Festspiele uraufgeführt wurde. Doch die im Klagenfurter Stadttheater entstandene Inszenierung von Immo Karaman ist wirklich memorabel; wie auch die musikalische Ausführung des Kärntner Sinfonie Orchesters unter der Leitung von Bas Wiegers.

Die Zuschauer verlassen die Aufführung erschüttert. Manche ruhen tief in sich drin; mögen sich auch auf der Premierenparty nicht unterhalten.

Wie sagte doch Haas: „ Musik vermag Emotionen und seelische Zustände von Menschen so zu formulieren, dass sie auch von anderen Menschen als die ihren angenommen werden können.

Wer dabei war weiss, dass er recht hat.

Dagmar Wacker, 13.8.2019

Bilder (c) Opéra de Dijon; Gilles Abbeg

Videoaufzeichnung von 2016

Jean-Philippe Rameau

LES BOREADES

22 III 2019

Barrie Kosky und der Choreograph Otto Pichler überraschen mit beschwingter Leichtigkeit!

„Les Boréades“ sieht man leider nur sehr selten auf einem Opernspielplan – dabei ist sie eine der allerschönsten Opern von Rameau. Was genau passiert ist werden wir nie wissen: Am 25. April 1763 begannen die Proben an der Pariser Oper, die jedoch aus unerfindlichen Gründen abgebrochen wurden. Zu einer Premiere kam es nicht bis zum Tode Rameaus im Oktober 1764 (er starb in dem damals sehr beachtlichen Alter von 81 Jahren). 200 Jahre später wurde die Partitur quasi zufällig in der Bibliothèque Nationale in Paris gefunden und fand erst 1982 die sehr beachtete Uraufführung im Festival von Aix-en-Provence statt, die zu einer richtigen „Rameau-Renaissance“ in Frankreich führte. Doch die „Boréades“ (es handelt sich um stürmische Winde im heutigen Afghanistan) haben von dieser Renaissance erstmals nur wenig profitiert, wegen einer angeblich recht dummen Geschichte von Urheberrechten (die mit der Uraufführung anfangen, auch wenn das Werk 219 Jahre zuvor geschrieben wurde). So dauerte es wieder 21 Jahre bis „Les Boréades“ endlich an der Pariser Oper gespielt werden konnte, für die es ursprünglich komponiert worden war. Doch nun scheinen diese Probleme geglättet zu sein und „Les Boréades“ werden immer öfters gespielt, jetzt auch zum ersten Mal in Dijon, wo Rameau 1683 geboren wurde.

Über die komplizierte Entstehungsgeschichte von „Les Boréades“ wurde in den letzten dreißig Jahren viel spekuliert und meines Erachtens auch sehr viel Unsinn geschrieben. So war man sich 2003 bei der Erstaufführung in Paris überall einig, dass es sich um ein „revolutionäres“ Werk handelt, das wegen seines brisanten politischen Inhaltes durch die königliche Zensur verboten worden wäre. Dieser „Komplott-Theorie“ wird nun auch der längste Artikel im Programmheft der Oper in Dijon gewidmet, der uns im Vorfeld das Schlimmste befürchten ließ. Doch Regisseur Barrie Kosky besaß die Weisheit – und inzwischen auch die Erfahrung mit Rameau – die feine „Wind-Oper“ nicht mit den heute üblichen politischen Konzepten zu überfrachten, sondern sie so anzugehen, wie Rameau und sein Lieblingslibrettist Louis de Cahusac es ausdrücklich wollten. Denn über wie sich diese beiden hochinteressanten Herren einen Opernabend vorstellten sind wir außerordentlich gut informiert, da Rameau auch ein großer Musiktheoretiker war – er wurde durch seine Zeitgenossen sogar als „Musikphilosoph“ bezeichnet - und Louis de Cahusac war zusammen mit Jean-Georges Noverre der größte französische Tanztheoretiker überhaupt. Man braucht nur die große „Encyclopédie“ von Diderot und d’Alembert aufzuschlagen, um Ihre Auffassung von Musik und Tanz in ihren hervorragend formulierten Aufsätzen zu lesen.

Nur welcher Regisseur tut das heute noch? Viele tun es nicht, aber Barrie Kosky hat es wohl getan und meint in einem Interview für das Programmheft, dass „Les Boréades“ keine politische Oper ist, sondern „ein Werk voller Träume, ein „Tristan und Isolde“ des französischen Barocks“. Und so hat er es inszeniert, in dem er den getanzten „divertissements“ allen nötigen Raum gab. Sie waren für Rameau das Wichtigste – man braucht sich nur die Plakate seiner Uraufführungen anzusehen, auf denen die Tänzer groß und die Sänger kleingeschrieben wurden (er war in allen diesen Dingen sehr penibel).

So beginnen wir die Premieren-Rezension ausnahmsweise mit den Balletteinlagen - auch mit der schönsten Musik, denn sie waren der künstlerische Höhepunkt des Opernabends. Der österreichische Choreograf Otto Pichler ist in Frankreich wenig bekannt, aber es ist das zweite Mal, dass wir schreiben, dass seine Arbeit „das meist Herausragende an der Regie“ ist/war - wie schon 2010/13 für den „Ring“ an der Opéra de Paris. Erst wenn man gesehen hat, wie viele Choreografen bei Rameau kläglich versagen – wegen der vielen Tanzeinlagen werden in Frankreich zur Zeit viele Rameau-Opern durch Choreografen inszeniert – kann man ermessen, was für eine großartige Leistung Otto Pichler und sein Team vollbracht haben: mehr als dreißig Tänze (die Bewegungschöre einbegriffen), die nie langweilig werden, weil sie gekonnt in die Handlung eingebunden wurden und die vor allem – und das ist leider heute auch recht selten geworden – haargenau mit großem musikalischen Gespür der Musik folgen.

Die Umsetzung ist vom Feinsten mit nur sechs Tänzern, von denen jeder – auch wenn sie offiziell immer als Gruppe tanzen – auch noch etwas Persönliches einbringt, wie Benjamin Dur, der oft eine kleine, feine Portion Humor in seine Bewegungen einfließen ließ. Yacnoy Abreu Alfonso (aus Kuba), Julie Dariosecq, Lazare Huet, Anna Konopska und ihr „Kapitän“ Anaëlle Echalier hatten offensichtlich eine solche Freude beim Tanz, dass diese sich mühelos auf den Chor und die Solisten übertrug, die so genau und synchron mitgetanzt haben, dass man oft nicht mehr wusste, wer nun Sänger und wer Tänzer war. Das weiße Einheitsbühnenbild, vor dem sich die meist schwarzen Kostüme deutlich abhoben (beide von Kathrin Lea Tag) und die sehr feine Beleuchtung von Franck Evin sorgten dafür, dass man jeder kleinsten Handbewegung genau folgen konnte. So entstand eine beschwingte Leichtigkeit, auch bei den für Rameau und Cahusac dramaturgisch so wichtigen Stürmen und Erdbeben.

Emmanuelle Haïm dirigierte souverän zum dritten Mal „Les Boréades“ (sie war 1999 schon Assistentin von Simon Rattle in der leider nicht sehr geglückten Erstaufführung bei den Salzburger Festspielen). Das durch sie gegründete oft hervorragende Orchestre du concert d’Astrée klang jedoch etwas matt. Lag es an der etwas niedrigeren Stimmung (400 Herz, weswegen einige Blasinstrumente neugebaut werden mussten), an der nicht ganz einfachen Akustik des großen Auditoriums (1.600 Plätze) oder an den vielen verpatzten Bläsereinsätzen bei der Ouvertüre?

Der Abend fing musikalisch durchwachsen an, doch er steigerte sich mit jedem neuen Tanz und endete in einem Triumph:10 Minuten anhaltender Premierenapplaus! Hélène Guillemette sang die Königin Alphise, die sich in das Findelkind Abaris verliebt (der sich zuletzt als Sohn Apollos entpuppt). Mathias Vidal war ein äußerst musikalischer Abaris, der jedem da Capo wieder neue Nuancen geben konnte, die jedoch im großen Saal etwas verloren gingen. Das führte ihn leider dazu, seine feine Stimme als haute-contre zu überstrapazieren, die ihm dann bei seinen beiden wunderbaren Schluss-Arien schmerzlich fehlte. Emmanuelle De Negri sang mit viel Aplomb die vier Rollen des Cupidon, Semire, Polymnie und der (entführten) Nymphe, die Barrie Kosky – dramaturgisch sehr überzeugend – zu einer einzigen Figur zusammengeschmolzen hatte. - So können die Pfeile des Amor auch schwer verletzen! Auch der Gott Apollon und der Hohepriester Adamas verschmolzen zu einer Figur – womit gezeigt wird, wie die Götter direkt in das Geschehen eingreifen. Edwin Crossley-Mercer verlieh dieser Doppelfigur seine elegant geführte Bassstimme, die an diesem Premierenabend leider auch hörbar an ihre Grenzen stieß. Das lag bei Christopher Purves (Borée) und Yoann Dubruque (Borilée) vielleicht auch daran, dass sie so fulminant getanzt haben, sodass sie aus der Puste kamen. Sebastien Droy hatte als Calsis damit kein Problem und der absolut perfekte Choeur du concert d’Astrée auch nicht. Weil er dazu auch noch so fantastisch getanzt hat, war der Chor für uns der beste Sänger des Abends!

Die ausverkaufte Premiere wurde prominent besucht und es ist wahrscheinlich, dass diese exzellente Produktion - bald auf DVD zu sehen (bei Warner) - noch an vielen europäischen Opernhäusern gezeigt werden wird. Als erstes an der Komischen Oper in Berlin in 2021. Dann wird es auch die nächste Rameau-Rarität in Dijon geben: „Zoroastre“. Wir sind gespannt! Waldemar Kamer

Waldemar Kamer 26.3.2019

Fotos: Gilles Abegg

IL RITORNO D’ULISSE IN PATRIA

2.4.2017

Magdalena Kozena und Rolando Villazon nach ihrem bedauerlichen „Schiffbruch“

Das Licht geht aus im Saal, doch noch bevor der Dirigent (in diesem Fall eine Dirigentin) an sein Pult läuft, hören wir: „meine Damen und Herren, wir bitten Sie Ihr Handy auszuschalten“ – auf Französisch, Englisch und Deutsch. So zeigt sich, wie sehr die Opéra de Dijon unter der Leitung ihres Direktors Laurent Joyeux immer mehr Besucher aus dem In- und Ausland anzulocken weiß. Ein wichtiger Punkt hierfür sind internationale Koproduktionen, so wie dieser „Ulisse“, der vor einem Monat in Paris im Théâtre des Champs-Elysées in Premiere ging und der in der nächsten Spielzeit am Staatstheater in Nürnberg wieder gespielt wird.

Das Produktionsteam besteht – wie so oft heute – aus einem akribisch arbeitenden Dirigenten, aus der Barockspezialistin Emmanuelle Haïm mit ihrem auf Originalinstrumenten spielenden Ensemble Le concert d’Astrée, und der Regisseurin Mariame Clément, von der man erwartet, dass sie solch „alte Klamotten“ aktualisiert (beide waren in dieser Spielzeit auch im Theater an der Wien zu Gast). An Stelle einer „zeitlosen“ Produktion – so wie man es bei diesem Sujet und der Musik Monteverdis erwarten könnte – wird Homers „Odyssee“ in ein Hier und Heute inszeniert. An Stelle von Sand, Steinen, Wasser und etwas Feuer, wie es sie in der unvergesslichen Inszenierung von Pierre Audi noch gab (und die nach zwanzig Jahren immer noch gespielt wird), gibt es ein Mischmasch aus Fernsehen und Comic, Fastfood und Coca Cola, mit einer Anhäufung von Requisiten so wie wir das schon lang nicht mehr gesehen haben. Die Kostüme der Ausstatterin Julia Hansen reichen von griechischen Roben (Homer), über mittelalterliche Trachten (Monteverdi) zur heutigen Bademode und sind im großen Ganzen unverständlich und geschmacklos. Das war natürlich Absicht, denn im Programmheft meint die Regisseurin, dass sie kein banales „Regietheater“ machen will, sondern „pop“. Wir sind also vorgewarnt.

Im Prolog tritt „die Zeit“ als ein abgestürzter Rennfahrer mit Krücken auf (Michael Schumacher?). Doch wenn Callum Thorpe anfängt zu singen „Mortal cosa son io, fattura humana“, vergisst man zum Glück das hässliche Kostüm. Der englische Sänger ist in Hochform und war vor zwei Wochen ein von uns sehr gelobter Masetto und Commendatore in Marc Minkowskis „Don Giovanni“ in Versailles (siehe die Merker-Rezension). Dann setzt Maarten Engeltjes ein: der junge Niederländer, den wir zum ersten Mal hören, hat eine ganz besondere Counter-Stimme – der Abend fängt gesanglich also gut an!

Es folgen die Barockspezialistinnen Anne-Catherine Gillet und Isabelle Druet, die im ersten Akt wieder als Mélantho auftritt. In ihrem Duo mit Eurymaque wurde viel gestrichen, damit das Ganze als Techtelmechtel eines Kellners mit einem Stubenmädchen inszeniert werden kann, wo Schürzen fliegen, Füße geküsst werden und man – wie es anscheinend nun in wirklich jeder Oper passieren muss – ordentlich aufeinander „herumreitet“. Doch Isabelle Druet und Emiliano Gonzales Toro als Eurymaque schaffen es dabei gut zu singen und den Kontakt zur Dirigentin nicht zu verlieren. Auch die etwas undankbare Rolle der Amme Euryclée ist mit Elodie Méchain ausgezeichnet besetzt.

Doch bei der großen Auftrittsarie der Penelope, „Di misera regina non terminati mai dolenti affanni“, weiss man nicht was man hört. An der Akustik des großen neuen „Auditoriums“ kann es nicht liegen, auch nicht an dem Orchester (nur zwanzig Mann) – es liegt an der Sängerin... Wir erinnern uns noch genau an das Debüt von Magdalena Kozena in Paris vor zwanzig Jahren: eine junge, schüchterne Frau aus dem „Ostblock“, die, wenn man sie ansprach, immer scheu auf die Erde schaute. Perfekt als „Mélisande“ – doch nie hätte man vermutet, dass sie einmal eine solche Karriere machen und Platten mit den Berliner Philharmonikern aufnehmen würde. Sie versteht sich offensichtlich gut mit der Dirigentin Emmanuelle Haïm, mit der sie in dieser Spielzeit eine lange Tournee mit Arien von Rameau und Charpentier macht. Kozena spielt wunderbar, als Voll-Blut-Frau, als Königin – nur ihren Gesang hört man kaum. Das lag vielleicht an der Tagesform oder an der Tatsache, dass sie im Liegen singen musste – es wurde jedoch im Laufe des Abends nicht besser. Damit warf sie zumindest keinen Schatten auf den, den alle sehnlichst erwarteten. Rolando Villazon feierte mit der Rolle des Mannes, der nach zwanzig Jahren nach Hause zurückkehrt, sein Come-back als Sänger in Paris – die Stadt, in der er lebt und wo man ihn fünfzehn Jahre lang nicht mehr gehört hat.

All diese Jahre wurde pausenlos über seine Stimmkrise geschrieben, mit der er fantasievoll und konstruktiv umging. Er hat Bücher geschrieben, die auch ins Deutsche übersetzt wurden (so wie sein letztes, „Lebenskünstler“, das vor einigen Wochen bei Rowohlt erschien). Er hat Opern inszeniert, Talkshows moderiert, sich für Nachwuchskünstler engagiert etc – alles mit viel esprit, Humor und Intelligenz. Als wir ihn persönlich zum letzten Mal live singen hörten, vor zehn Jahren in der Metropolitan Opera, waren wir kritisch: er musste die Vorstellung zwei Mal kurz unterbrechen, um zu husten und ein Glas Wasser zu trinken.

Aber da hat man ihn in dem ganzen, großen Saal noch gehört. Jetzt singt er eine Oktave tiefer und man hört ihn kaum noch in der neunten Reihe. Es ist als ob sich Asche auf seine einst so wunderbar leuchtende Stimme gelegt hätte - ein Drama. In Paris waren die Publikumsreaktionen und die Rezensionen absolut vernichtend. Le „Monde“ schrieb über einen „Schiffbruch, nach dem der Sänger nicht einmal mehr der Schatten seiner selbst sei“. Das scheint mir in Anbetracht dieser Vorstellung übertrieben, denn Villazon hat die Rolle in Dijon ohne Ausfälle gesungen und dabei ganz wunderbar gespielt. Der „ewige Clown“ lebt noch in ihm und er weiß noch immer jeder Phrase ein funkelendes Leben ein zu hauchen.

Vielleicht etwas zu viel Leben in dieser Rolle: Monteverdi ist ja nicht Rossini. Da hat die Regisseurin ihm sicher nicht geholfen. Sie schreibt, sie hätte sich für diese Inszenierung durch die Filme von Tarantino und „The history of violence“ von David Cronenberg inspirieren lassen (deswegen literweise Theaterblut). Vielleicht hätte sie sich besser „Le Mépris“ („die Verachtung“) von Jean-Luc Godard ansehen sollen. Nicht wegen der berühmten Eröffnungsszene, in der Brigitte Bardot uns fragt, ob wir ihren Hintern auch wirklich schön finden. Sondern wegen der intelligenten Dialoge von Alberto Moravia. In einer Schlüsselszene sagt der Regisseur Fritz Lang, der das Leben des Odysseus verfilmen soll, auf dem Dach der Villa Malaparte auf Capri: „Was stellen Sie sich vor, Odysseus ist kein moderner Neurotiker“. Vielleicht hätte mit etwas weniger Neurotik auf der Bühne Villazon ein besseres Come-back gehabt. Die Premiere in Paris war eine absolute Katastrophe. Dafür ging es in Dijon schon recht glatt und gab es warmen und anhalten Applaus. Vielleicht wird es in Nürnberg noch eine gute Vorstellung. Wir wünschen es ihnen und sind gespannt!

Bilder (c) Vincent Pontet / TCE

Waldemar Kamer (Paris) 4.4.2017

Dank an unseren Kooperationspartner Merker-online

CURLEW RIVER

26.4.2016

Gelungene Inszenierung einer selten gespielten „Kirchenparabel“ von Benjamin Britten

Für jede neue Spielzeit lädt die Opéra de Dijon zu einer „großen Reise“ ein. Im Wagnerjahr ging es nach Deutschland mit einem originellen „Ring“, letztes Jahr ging es nach Prag mit Bedrich Smetana, Antonin Dvorak, Pavel Haas, Hans Krasa, Leos Janacek und Bohuslav Martinu. Dazu auch noch andere Komponisten, denen man selten oder nie in einem Opernhaus begegnet: Jan Ladislav Dussek, Jakub Jan Ryba, Erwin Schulhoff, Gideon Klein und Peter Eben. Der junge, dynamische und fantasievolle Direktor der Opéra de Dijon, Laurent Joyeux, hat dieses Jahr wieder eine höchst originelle Spielzeit zusammengestellt unter dem Motto „der Orient-Express“. Die Reise fängt in London an und folgt den Spuren des berühmten Zuges über Wien, Venedig, Sarajewo, Budapest, Bukarest bis hin nach Istanbul und an die Krim. Auf unsere Frage, was „Curlew River“ mit dem Orient-Express zu tun hat, meint Laurent Joyeux, dass dies schon ein Link zur nächsten Spielzeit ist mit dem Thema „Träume“.

„Curlew River“ („Der Fluss der Möwen“) ist ursprünglich ein japanisches Nô-Stück, „Sumida-gawa“ von Juro Motomasa, das Benjamin Britten und sein Librettist William Plomer zu einem christlichen „Lehrstück“ umgearbeitet haben. So fand die Uraufführung der „Parable for Church Performance“ 1964 in der Oxford Church in Suffolk statt, als halb-szenisches Oratorium mit vier Solisten und acht Choristen. Dazu sieben Musiker, die man nicht unbedingt in einer Kirche erwarten würde: Horn, Harfe, Bratsche, Flöte, Kontrabass, Schlagzeug und Orgel. Sie geben dem Stück ein „japanisches Ambiente“, und wie im alten Nô Theater werden alle Rollen von Männern gesungen. Der Abend fängt an mit einem Chor von Mönchen, die beten: „führe uns nicht in Versuchung, sodass unsere Körper und unsere Seele rein bleiben“. Darauf folgt eine Parabel über einen unschuldigen Knaben: ein Fährmann erzählt den Passagieren seiner Barke, dass er vor genau einem Jahr einen Mann über den Fluss gesetzt hat mit einem völlig erschöpften zwölfjährigen Jungen, der am anderen Ufer liegen blieb. Sterbend bat das Kind, dass man einen Baum auf sein Grab pflanze. Eine Frau auf dem Kahn, die von allen als verrückt erklärt wurde, erkennt in der Geschichte ihren Sohn (der ihr geraubt wurde), läuft zur Grabstätte (die inzwischen eine Pilgerstätte geworden ist) und bricht dort zusammen. Da erklingt aus dem Himmel die Stimme ihres Sohnes (mit einem Knabenchor), der sich freut, dass sie bald im Paradies wiedervereint werden. Das Thema des unschuldigen Jungen, der durch die Gesellschaft misshandelt und getötet wird, zieht sich als ein Leitmotiv durch das ganze Werk Benjamin Brittens. Doch im Gegensatz zu seinen Opern, wird „Curlew River“ nur sehr selten aufgeführt und wenn, dann meistens nur von Gesangs-Akademien (so wie die Produktion aus Aix-en-Provence die seit 1998 durch die Welt tourt). In Dijon sehen wir die Kirchenparabel nun zum ersten Mal als „Oper“ inszeniert. Der Regisseur Guillaume Vincent schaffte es, das Werk stringent zu bebildern und wurde darin kongenial unterstützt durch seinen Bühnenbildner Pierre-Guilhem Coste. Dieser überdachte den Orchestergraben und verwandelte ihn in ein Flussbett (mit einem Loch für die Musiker), auf dem die eigentliche Handlung stattfindet. Die Bühne (hinter einem Tüll) mutiert so zum „Seelenraum“, in dem sich das abspielt, was durch den Fährmann besungen wird. Wir sehen den kleinen Jungen sterben, dann durch Schnee bedeckt werden bis (echte!) Geier sich auf ihn stürzen und eine (echte) Eule seinen Todesschlaf bewacht. Im letzten Bild löst sich alles auf, fahren Tüll und Wolken hoch, und läuft die Mutter auf die Bühne, um auf dem Grab ihres Sohnes niederzusinken – so eindrucksvoll haben wir „Curlew River“ noch nie gesehen!

Es war deutlich zu spüren, dass alle Beteiligten mit Leib und Seele bei der Sache waren. Dann ist es auch nicht mehr wichtig, dass wir nicht alle Kostüme von Fanny Brouste verstanden haben und dass uns das Video mit Wolken und Wellen von Kélig Le Bars überflüssig erschien (warum sieht man jetzt in quasi jeder Operninszenierung ein Video?). Benjamin Bevan sang einen kräftigen Fährmann, Johnny Herford den Reisenden und Vincent Pavesi den Abt. James Oxley meisterte die schwierige Partie der „Verrückten“ (Mutter), die Britten für die besondere Stimme seines Lebensgefährten Peter Pears komponiert hat. So wie man es auf den Aufnahmen hören kann, sang Pears mit Bruststimme, im Falsett und die komplizierten Übergänge in der „voix mixte“, die vielen heutigen Tenören viele Schwierigkeiten bereitet. Davon war bei James Oxley keine Spur. Doch in der Rollengestaltung spürte man leider eine – vielleicht durch den Regisseur beabsichtigte – Distanz zur Figur. Das liegt hauptsächlich an der starken Eigenaussage des Kostüms, ein auffälliges Konzertkleid mit Schleppe und Pailletten der Sängerin Madonna, die der Identifikation mit einer Mutter, die seit einem Jahr auf allen Wegen und Stegen ihr Kind sucht, schwer im Wege steht. Schade – in diesem Falle wäre weniger wirklich mehr gewesen. Doch was hier vielleicht an Emotion verloren ging, wurde durch den exzellenten Männerchor der Maîtrise de Dijon (Einstudierung Anass Ismat) wieder ausgeglichen. Die sieben Musiker spielten engagiert, aber leider nicht immer lupenrein, unter dem schwungvollen Dirigat von Nicolas Chesnau. Das Premièrenpublikum spendete ihnen einen lang anhaltenden Applaus. Auffällig wie viele Jugendliche im Saal waren, denn das Jugendabo kostet in Dijon nur 25 Euro für fünf Opern. Zusätzlich gibt es noch an den „Jugendabenden“ Drinks mit den Regisseuren und Dirigenten, die im Abo inbegriffen sind – wirklich „unschlagbar“! Und das in einer Spielzeit, in der 20% des Etats der Oper recht kurzfristig gekürzt wurden und mehrere Produktionen abgesagt werden mussten. Wir hoffen, dass dies nicht noch einmal passiert, denn die nächste Spielzeit klingt wieder sehr spannend: Es wird es nicht nur die erste „Zauberflöte“ auf Deutsch geben (sie wurde seit 1828 nur vierzehn Mal in Dijon gespielt – immer auf Französisch) sondern auch einige Raritäten wie der „Nabucco“ von Michelangelo Falvetti (aus 1683) und ganz neue Stücke, die durch Dijon in Auftrag gegeben wurden. Nach „Little Nemo“ von David Chaillou folgt „Kalîla wa Dimma“, eine Oper des palästinensischen Komponisten Moneim Adwan, die zugleich auf Arabisch und Französisch gesungen werden wird (u.a. durch das Festival in Aix-en-Provence koproduziert). Man kann Dijon nur immer wieder zu seinen interessanten und sehr originellen Spielplänen gratulieren!

Bilder (c) Gilles Abegg / Opéra de Dijon

Waldemar Kamer 27.4.2016

Dank an unseren Kooperationspartner Merker-online

WOZZECK

10.5.2015

Zum Abschluss einer höchst originellen „tschechischen Reise“

Für jede neue Spielzeit lädt die Opéra de Dijon zu einer „großen Reise“ ein, in einer Art du Weise, die wirklich einzigartig ist. Denn die ganze Stadt macht mit: auch das Konservatorium, das Theater, das Ballett, das Museum, die Schulen und die Universität. In der letzten Spielzeit ging es im Wagnerjahr nach Deutschland, mit einem originellen „Ring“ (über den auch der Merker berichtet hat). Nun geht die Reise nach Prag. Denn schon im Mittelalter hatte Prag sehr gute Beziehungen zu der damaligen Hauptstadt des Herzogtums Burgund. Vor genau 550 Jahren wurde der erste „Kooperationsvertrag“ zwischen den beiden Städten unterzeichnet, der erklärt, warum es heute zum Beispiel eine tschechische Abteilung an der Université de Dijon gibt.

Es gibt auch noch andere Geburtstage zu feiern: der Komponist Heinrich Ignaz von Biber wäre 370 Jahre alt geworden, Bedrich Smetana 190 und Hans Krasa 115. Leos Janacek ist vor 160 Jahren gestorben, Antonin Dvorak vor 110 Jahren, Pavel Haas vor 70 Jahren und Bohuslav Martinu vor 55 Jahren. Der junge und dynamische Direktor der Opéra de Dijon, Laurent Joyeux , hat eine höchst originelle Spielzeit zusammengestellt, in der nicht nur die oben genannten Komponisten vorkommen, sondern auch noch viele andere, wie Jan Ladislav Dussek, Jakub Jan Ryba, Erwin Schulhoff, Gideon Klein oder Peter Eben. Sie haben nicht alle Opern komponiert und die Spielzeit besteht hauptsächlich aus Konzerten, doch als Opern gibt es immerhin „Katia Kabanova“ und „Das Tagebuch eines Verschollenen“ von Janacek, „Der Kaiser von Atlantis“ von Viktor Ullmann, „Brundibar“ von Hans Krasa und zum Abschluss „Wozzeck“ von Alban Berg. Nun kann man sich fragen, was der ab 1915 in Wien komponierte und 1925 in Berlin uraufgeführte „Wozzeck“ mit Prag zu tun hat? Doch Laurent Joyeux gesteht, dass dies einfach der letzt mögliche Termin war mit dem

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg. Und es wäre schade gewesen, diesen Termin zu verpassen - denn das Orchester war der Höhepunkt des Abends.

„Wozzeck“ wurde in Frankreich in den letzten Jahren relativ häufig aufgeführt und ist deswegen nicht einfach zu inszenieren. Denn große Regisseure haben das Werk schon in verschiedenster Wiese ausgelotet: Patrice Chéreau hat „Wozzeck“ 1993 sehr stark abstrahiert, mit geometrischen Figuren die rotierten wie in einer Komposition von Kandinsky oder Klee. Peter Stein orientierte sich 1997 an Büchners Romantik und führte die Handlung in eine abstrahierte Natur. Darauf folgte ab 1999 eine immer konkretere Arbeiter-Misere in industriellen Großstädten, bis ab 2008 auch das deutsche „Regie-Theater“ in Paris ankam und „Wozzeck“ so kleinlich und vulgär inszeniert wurde, dass man die Namen der Regisseure nicht erwähnen will. Die junge Regisseurin Sandrine Anglade präsentierte nun einen eigenen und sehr persönlichen Ansatz. Sie inszenierte die ganze Oper in einem Einheits-Seelenraum: eine (abstrahierte) Müllhalde, voller Plastiksäcke, durch die manchmal große Fenster oder „Wolken“ ziehen. Das Bühnenbild von Claude Chestier wirkt erstaunlich poetisch in der wunderbaren Beleuchtung von Caty Olive, die nur mit Licht fast schon musikalische Sequenzen aufbaut. Wirklich sehr besonders!

Um ein solch abstraktes szenisches Konzept darstellerisch umsetzen zu können, braucht man erfahrene Sänger. Doch in dieser Produktion debütiert fast die ganze Besetzung und klaffen schon in der Eröffnungsszene das poetische Bühnenbild und die reale Handlung auseinander. Denn wenn es bei „Langsam, Wozzeck, langsam!“ weder einen Stuhl noch eine Rasierklinge gibt, ist es objektiv schwierig, um ein (Dienst-)Verhältnis zwischen den Personen auf zu bauen. Die Charakterisierung der Figuren wird zusätzlich noch erschwert durch die sehr „gewollten“ Kostüme von Pauline Kieffer, aus denen man einfach nicht schlau wird. Sie sind weder Fisch noch Fleisch. Manchmal erscheint der übrigens hervorragende Chor der Oper in surrealen roten Kostümen (ein Alptraum von Wozzeck?) und danach wieder in völlig banaler Alltagskleidung (seine Arbeitskollegen?). Der Doktor trägt Anzug und Krawatte, die ihm eine Autorität verleihen - die jedoch durch seine hellblauen Turnschuhe wieder gebrochen wird. Und warum schleppt er den ganzen Abend ein lebensgroßes Schaf auf seinem Rücken, das irgendwann zu einer Art Kapuze mutiert? Hat das etwas mit dem Goldfisch zu tun, den Wozzeck auch die ganze Zeit in einem Plastiksack mit sich herumträgt? - Wie sollen Sänger in solchen Bedingungen ein glaubhaftes Rollenprofil aufbauen?

In Dijon werden Besetzungen nicht am Telefon mit den großen Agenturen ausgehandelt, sondern veranstaltet der Direktor höchstpersönlich für jede Produktion ein Vorsingen. So kommen viele Sänger von Auswärts, um hier, weit vom Schuss, neue Rollen auszuprobieren. Das gelingt ihnen im Allgemeinen recht gut, doch für Merker-Ohren gäbe es da Einiges zu bemängeln, anfangend mit einem oft sehr fehlerhaften Deutsch. Den Wozzeck von Boris Grappe konnte man manchmal schlecht verstehen und die Marie von Allison Oakes hatte hörbare Mühe mit dem berüchtigten „Sprechgesang“. Michael Gniffke sang den Hauptmann, Gijs Van der Linden Andres und Albert Bonnema den Tambourmajor. Manuela Bress war Margret. Alles in Allem nicht schlecht, aber der Star des Abends war das SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg. Die 97 Musiker haben offensichtlich viel Erfahrung mit der Musik und brachten eine unglaubliche Vielfalt an Farben und Dynamiken. Emilio Pomarico, ein früherer Assistent von Sergiu Celibidache in München, verfiel nie in einen „Opern-Ton“, sondern wusste jede Szene glasklar zu differenzieren und die allgemeine Lautstärke so zu drosseln, dass zum Beispiel das für Wozzeck so wichtige Xylofon (seine Halluzinationen?) immer über dem Orchester blieb und nie im allgemeinen Sound ertränkt wurde. An solchen Feinheiten haben hundert Musiker Jahrzehnte lang gearbeitet. Nun sitzen sie zum ersten Mal in einem Orchestergraben – und auch gleich zum letzten Mal. Denn nächstes Jahr wird das SWR Orchester in Freibug aufgehoben und mit dem Orchester in Stuttgart fusioniert. Die Musiker kamen nach Dijon, weil das Opernorchester hier schon vor einigen Jahren weggespart worden ist. Und irgendwann kann dann der Augenblick kommen, dass vor lauter Sparen niemand mehr ein schwieriges Werk wie „Wozzeck“ an einer kleinen Oper wie Dijon spielen können wird und dass man sich solch hochinteressante und anspruchsvolle Spielzeiten wie diese „tschechische Reise“ gar nicht mehr wird vorstellen können. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt!

© Gilles Abegg / Opéra de Dijon

Waldemar Kamer 11.5.2015

Dank an unsereren Kooperationspartner MERKER-online