LESSONS IN LOVE AND VIOLENCE

Premiere am Gran Teatre del Liceu am 1. März 2021

Spannender Benjamin am ehrwürdigen Liceu

Im Rahmen einer trotz Covid, aber mit einem hervorragenden Hygienekonzept bestens laufenden Temporada 2020/21 am Gran Teatre del Liceu in Barcelona ließ inmitten von Klassikern die erst zwei Jahre alte Oper „Lessons in Love and Violence“ von George Benjamin mit dem Libretto von Martin Crimp aufhorchen.  Sie wurde erst am 10. Mai 2018 am Royal Opera House Covent Garden uraufgeführt und war ein gemeinsames Auftragswerk mit der Dutch National Opera Amsterdam, der Staatsoper Hamburg, der Opéra de Lyon, des Teatro Real Madrid und der Opera Lyric of Chicago. Allein diese Sammlung von Big Playern der Opernszene versprach Spannung. So war das Liceu zur Premiere am 1. März auch bis auf den letzten verfügbaren Platz ausverkauft.

Sie wurde erst am 10. Mai 2018 am Royal Opera House Covent Garden uraufgeführt und war ein gemeinsames Auftragswerk mit der Dutch National Opera Amsterdam, der Staatsoper Hamburg, der Opéra de Lyon, des Teatro Real Madrid und der Opera Lyric of Chicago. Allein diese Sammlung von Big Playern der Opernszene versprach Spannung. So war das Liceu zur Premiere am 1. März auch bis auf den letzten verfügbaren Platz ausverkauft.

Katie Mitchell war für die für all diese Kompagnien gültige Regie zuständig. Sie siedelte den mittelalterlichen Plot um den kontroversen King Edward II um 1300 mit ihrer Bühnen- und Kostümbildnerin Vicky Mortimer sowie dem Beleuchter James Farncombe in einem zeitgenössischen Ambiente an, dem modernen Schlafgemach des Königs, wobei immer wieder die Königskrone zu sehen ist. Es löst sich im Zuge des tragischen Geschehens immer mehr auf. So wird beispielsweise aus einem anfänglich mondän tropisch schillernden Wandaquarium ein langsam absterbendes graues Riff hinter Glas, bis es ganz verschwindet...

In dem Stück geht es um die Probleme, die entstehen, wenn sich ein Herrscher, also Edward II, nicht um sein Volk kümmert, verstärkt noch durch die homosexuelle Beziehung zum Freund und Emporkömmling Gaveston, die allerdings bis heute umstritten ist. Mortimer, sein Armeeführer, klagt ihn zunächst wegen der Vernachlässigung seiner Dienstpflichten und seiner Frau Isabel von Frankreich an. Er lässt schließlich Gaveston hinrichten, nimmt des Königs Kinder in seine Obhut zu Isabel, lässt wahrscheinlich auch Edward II 1327 im Gefängnis ermorden und erliegt schließlich auch noch dem Charme Isabels.  Es ist also ein Spiel um Macht, Machtverständnis, Gewalt und Liebe, mangelnde Empathie und menschliche Zerrüttung. Aber, und so ist wohl auch der Titel zu verstehen, ist es auch eine Lehrstunde darüber, wohin die Einführung der Kinder solcher Potentaten in ihre Machenschaften neuerliches Unheil gebiert. Denn im Stück wird der Königssohn, erst 14 Jahre alt, unmittelbar zum Mörder an Mortimer - in der Realität drei Jahre später - , dem Mann also, der ihn auf die Königswürde 1327 vorbereitete. Die Pistole führt zu Schrecken aller die so geliebte Tochter…

Es ist also ein Spiel um Macht, Machtverständnis, Gewalt und Liebe, mangelnde Empathie und menschliche Zerrüttung. Aber, und so ist wohl auch der Titel zu verstehen, ist es auch eine Lehrstunde darüber, wohin die Einführung der Kinder solcher Potentaten in ihre Machenschaften neuerliches Unheil gebiert. Denn im Stück wird der Königssohn, erst 14 Jahre alt, unmittelbar zum Mörder an Mortimer - in der Realität drei Jahre später - , dem Mann also, der ihn auf die Königswürde 1327 vorbereitete. Die Pistole führt zu Schrecken aller die so geliebte Tochter…

Mit einer sehr guten Personenregie versteht Mitchell das Stück in beeindruckender theatralischer Spannung zu halten. Gesanglich herrscht eine Art Konversationsstil vor, der im Zusammenhang mit der in den sieben Szenen ständig dramaturgische Akzente setzenden Musik Benjamins gut harmoniert. Die großen musikalischen Momente finden in den diversen Intermezzi zwischen den Szenen statt. Sie sind für ein solch zeitgenössisches Stück von unerwartet starker Harmonie, Wärme und thematischer Linienführung geprägt. Josep Pons weiß das ins Parkett hineinreichende Orchestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu mit einem außergewöhnlichen Perkussions-Ensemble entsprechend sensibel zu leiten.

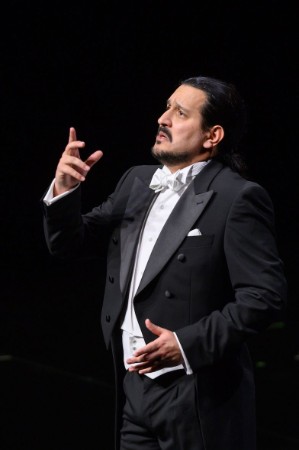

Stéphane Degout gibt den König, der nie als Edward benannt wird, mit einem prägnanten Bariton, klarer Diktion und starkem Ausdruck. Georgia Jarman ist eine attraktive und verführerische Isabel mit klangvollem Sopran und schönen lyrischen Momenten. Daniel Okulitch singt den Gaveston und den Fremdling mit geschmeidigem Bariton. Peter Hoare ist ein Mortimer, der tenoral, mehr aber noch gestalterisch im Intrigantenspiel überzeugt. Samuel Boden ist der junge König und die Tochter Ocean Barrington-Cook.

Fotos: K. Billand; Antoni Bofill 2-4

Klaus Billand /1.4.2021

www.klaus-billand.com

Barcelona/Gran Teatre del Liceu

Finale und Schlusskonzert der 58. Edition des Internationalen Gesangswettbewerbs “Tenor Viñas“

am 22. und 24. Januar 2021

Im wie ein Phoenix aus der Asche nach dem verheerenden Brand vom Januar 1994 in umwerfender Pracht wiedererstandenen Gran Teatre del Liceu an den legendären Ramblas von Barcelona fand die bereits 58. Edition dieses Gesangswettbewerbs statt, der zu den bedeutendsten der Welt gehört. Allein die ersten drei Plätze sprechen finanziell Bände, nämlich 25.000€ für den Großen Preis, 15.000€ für den 2., und immerhin noch 11.000€ für den 3. Platz. Entsprechend war auch das Sängeraufgebot. Generell waren die jungen Damen und Herren, die hier im Finale (18 bis 32 bei den Damen und 18-3Conurs „Tenor V5 Jahre bei den Herren) auftraten, alle bereits von einer beachtlichen gesanglichen Qualität.

Der Concurs „Tenor Viñas“

Der im Jahre 1963 von Dr. Jacint Vilardell in Erinnerung an den berühmten katalanischen Tenor Francesc Viñas gegründete Wettbewerb gewann bald internationales Prestige und die Unterstützung bedeutendster Opernhäuser weltweit. Viñas (1869-1933) debütierte übrigens 1888 mit dem Lohengrin am Liceu und war zu seiner Zeit einer der bekanntesten Katalanen überhaupt. Er trat insbesondere durch seine Wagner-Interpretationen hervor, die er an den größten Häusern Europas von der Mailänder Scala über Wien bis an der Met New York sang. Lohengrin, Tannhäuser und Tristan waren seine Hauptrollen. Aber es scheint mir auch besonders interessant zu erwähnen, dass es Viñas war, der 1913 den „Parsifal“ in Spanien debütierte, gleich nachdem die Bayreuther 30-Jahre-Sperre abgelaufen war. Er war mit den Tenor-Partien aus „Aida“, „Lucia die Lammermoor“, „Cavalleria rusticana“, „L’Africaine“ und anderen aber auch führend im italienischen und französischen Repertoire unterwegs.

Aus dem Wettbewerb „Tenor Viñas“ gingen unter anderen Tamara Wilson 2011, Javier Camarena 2005, Antonio Gandía 2004, Zeljko Lucic 1997, Violeta Urmana 1992 und Vicenc Sardinero 1965 als Sieger hervor.

Der Concurs 2020/2

Der Wettbewerb umfasste 2020/21 zwei Kategorien, „Oper“ und „Oratorium-Lied“. Ins Finale schafften es jedoch nur Kandidaten aus der Kategorie „Oper“, die jeweils zwei Arien vortragen mussten, wobei eine auch aus einer Zarzuela sein konnte. Die Vorrunde fand im November 2020 statt, wegen Covid 19 allerdings durch Videoaufnahme.

Die Zusammensetzung der Nationalitäten wurde selbst noch im Finale dieser Edition in der Tat globalen Ansprüchen gerecht, mit Argentinien (1), China (1), Deutschland (2), Indien (1), Italien (2), Puerto Rico (1), Rumänien (1), Russland (3), Spanien (1), Südafrika (1), Süd-Korea (3), und Ukraine (1). Eine solche Ausgewogenheit in internationaler Hi

nsicht bei entsprechender vokaler Qualität ist ja nicht immer leicht zu erreichen. Von dem 500 Einreichern (per Video-Auftritt) wurden etwa 125 zum Viertelfinale nach Barcelona bei freiem Logis bis zum Ausscheiden eingeladen, von denen nach dem Halbfinale 18 übrigblieben.

Die Jury

Die international zusammengesetzte Jury bestand aus: Víctor Garcia de Gomar, Artistic Director, Gran Teatre del Liceu, Barcelona; Damià Carbonell, Head of Artistic Affairs at the Dutch National Opera; Alessandro Di Gloria, Head of Casting and the Artistic Planning Director for Opera and Concerts at Teatro Massimo in Palermo; Alessandro Galoppini, Casting Manager, Teatro alla Scala, Mailand; Sonia Ganassi, Mezzosopran; Tobias Hasan, Operndirektor der Staatsoper Berlin; Joan Matabosch, Artistic Director, Teatro Real, Madrid, auch Künstlerischer Direktor des Theaters nach seiner Wiedereröffnung 1999-2014; Elena Pankratova, Sopran; Christian Schirm, Artistic Director of the Académie of the Paris National Opera; Christoph Seuferle, Operndirektor, Deutsche Oper Berlin; Ludmila Talikova, Head of the Opera Company, Bolshoi Theatre of Russia, Moskau.

Das Finale am 22. Januar 2021

Carolina López Moreno (29 Jahre), eine deutsche Sopranistin, begann im Finale mit der Arie „Depuis le jour“ aus „Louise“ von Charpentier und überzeugte zumindest mich mit einem klangvollen und farbenprächtigen Sopran, bei sauberer Intonation, guten Piani und guten Übergängen einer sprechenden Tiefe und die Raffinessen dieser Arie schön auslotend. In „È strano“ aus „La traviata“ von Verdi konnte sie diesen guten Eindruck nicht ganz bestätigen.

Deniz Uzun (32), ebenfalls Deutsche, machte mit einem ungewöhnlichen Auftritt weiter. Groß gewachsen, mit diskretem Charme und einem kleinen Handtäschchen, kam sie apart wie aus einem Renoir-Bild entstiegen herein und sang mit einem klangvollen und in der Tiefe beeindruckenden Mezzo die relativ unbekannte Arie der Kontschakovna aus „Prinz Igor“ von Borodin. Hier bot sie, gerade bei den langsamen Tempi dieser Arie, große vokale Zartheit auf, während sie in der folgenden Arie „O mio Fernando“ aus „La favorita“ von Donizetti voll aus sich herauskam, aber am Ende etwas an Energie verlor.

Chuang Wang (31), Tenor aus China, sang sodann die Arie „Ah! Perchè non posso odiarti“ aus „La sonnambula“ von Bellini und schien es in erster Linie auf das Schmettern vermeintlich eindrucksvoller Spitzentöne anzulegen. Sein Tenor ist stabil, aber ohne große Resonanz, wirkt allzu technisch aufgesetzt und sitzt relativ fest. In der folgenden Arie „Asile hérditaire“ aus „Guillaume Tell“ von Rossini kommt aber seine Musikalität mehr zum Ausdruck.

Darwin Prakash (27) aus Indien folgte mit der großen Arie des Onegin aus „Eugen Onegin“ von Tschaikowski und präsentierte einen ebenso ausdrucks- wie klangvollen Bariton mit beeindruckender Resonanz. Daneben brachte er auch gute Emotion in die Arie ein – offenbar auch ein Bühnentalent. Die zweite Arie war „Nemico della patria“ aus „Andrea Chénier“ von Giordano. Mit dem Gerard dokumentierte Prakash sehr gute stimmliche Gestaltungskraft und damit ein hohes Maß an Musikalität.

Germán Enrique Alcántara (33) aus Argentinien sang zuerst die Arie des Silvio „E fra quest’ansie“ aus „Der Bajazzo“ mit überzeugender Inbrunst und Emotion sowie einem warm timbrierten Bariton, den er mit guter Technik und facettenreich führt, dabei auch einer guten Attacke, die er auch darstellerisch zu vermitteln weiß. Im folgenden „Io morrò“ aus „Don Carlo“ von Verdi konnte er ebenfalls die hohe Emotionalität seiner Interpretation unter Beweis stellen.

Vasiliy Sokolov (25) aus Russland folgte mit der Arie „Hai già vinta la causa?” aus „Le nozze di Figaro” von Mozart, die er mit seinem lyrischen Bariton vokal variantenreich und mit viel Emotion interpretierte. Danach sang er die Arie des Jeletski aus „Pique Dame“ von Tschaikowski, durchaus ebenfalls mit viel stimmlicher Farbgebung.

Olga Syniakova (32) aus der Ukraine sorgte sodann mit dem m.E. ersten Höhepunkt an diesem Abend, indem sie die ohnehin bezaubernde Arie der Dalila „Mon coeur s’ouvre à ta voix“ aus „Samson et Dalila“ von Saint-Saens gestaltete. Dabei ließ sie einen blühenden Mezzo hören, vielleicht mit etwas zu viel Vibrato, aber viel Charisma, Emotion und Farbgebung auch in der Tiefe. Bei der folgenden Zarzuela-Arie „Qué te importa que no venga“ aus „Los claveles” von Serrano wartete sie ebenfalls mit starkem stimmlichem Ausdruck und einer tollen finalen Höhe auf. Eine Kandidatin für die ersten Plätze!

Olga Syniakova (32) aus der Ukraine sorgte sodann mit dem m.E. ersten Höhepunkt an diesem Abend, indem sie die ohnehin bezaubernde Arie der Dalila „Mon coeur s’ouvre à ta voix“ aus „Samson et Dalila“ von Saint-Saens gestaltete. Dabei ließ sie einen blühenden Mezzo hören, vielleicht mit etwas zu viel Vibrato, aber viel Charisma, Emotion und Farbgebung auch in der Tiefe. Bei der folgenden Zarzuela-Arie „Qué te importa que no venga“ aus „Los claveles” von Serrano wartete sie ebenfalls mit starkem stimmlichem Ausdruck und einer tollen finalen Höhe auf. Eine Kandidatin für die ersten Plätze!

César Méndez Silvagnoli (33) aus Puerto Rico übernahm mit „È sogno o realtà“ aus “Falstaff“ von Verdi und konnte mich mit seinem relativ kopflastigen Bariton nicht ganz überzeugen. Mit der Zarzuela-Arie „Ya mis horas felices“ aus „La del Soto del parral” von Soutullo i Vert ging es schon etwas besser, aber es fehlte an Ausdruck.

Andrea Pellegrini (31) aus Italien war dann der erste und auch einzige Bass des Abends. Er begann mit der Arie „Schweig, schweig“ aus „Der Freischütz“ von Weber und gestaltete sie sehr engagiert mit kraftvoller Stimme und starkem Ausdruck. Es folgte im Gegensatz dazu „Madamina“ aus „Don Giovanni“ von Mozart. Pellegrini konnte hier auch sein schönes viriles Timbre in größerer Facettierung zum Ausdruck bringen.

Alexandra Grigoras (28) aus Rumänien folgte mit der Arie „Dove sono“ der Gräfin in „Le nozze di Figaro“ von Mozart und stellte einen schönen und variationsreichen Sopran vor. Ihre Stimme ist bestens geeignet für Mozart, mit sauberen und mühelos gesungenen Höhen sowie schönen Piani. Bei „È strano“ aus „La traviata“ von Verdi offenbarte sich noch besser die großartige Musikalität von Grigoras. Sie sang die schwierige Arie locker, mit großer Leichtigkeit und auch mit überzeugenden Koloraturen. Ebenfalls eine Kandidatin „für das Podest“. Um so grösser war meine Überraschung dass sie weder einen der ersten Preise oder einen Sonderpreis erhalten hat.

Inna Demenkova (25) aus Russland sang zunächst die Arie „Amour, ranime mon courage“ aus „Romeo et Juliette“ von Gounod mit einem prägnanten und ausdrucksstarken Sopran, den sie kraftvoll zu führen weiß. Im Jolantas Arioso von Tschaikowski offenbarte sich allerdings eine leichte stimmliche Übermüdung, (vielleicht falsches Repertoire?), was den Vortrag dieser Arie etwas beeinträchtigte, gleichwohl aber nicht über das gute stimmliche Potenzial der Sängerin hinwegtäuschte.

Kathleho Mokhoabane (24) aus Südafrika stellte einen exzellenten lyrischen Mozart-Tenor vor, mit feiner Linienführung und gutem Ausdruck in der Mimik. Er sang zunächst nahezu perfekt „Un’aura amorosa“ aus Così fan tutte“ von Mozart und wählte im zweiten Teil die forderndere Arie „Spirto gentil“ aus „La favorita“ von Donizetti. Er begann sie wiederum sehr eindrucksvoll, konnte dann aber nicht alle Höhe erreichen. Dennoch ganz sicher ein großes Talent.

Benjamin Cho (31), Bariton aus Süd-Korea, übernahm dann mit einem grimmig gesungenen Mefisto aus Mefistofele von Boito mit der Arie „Son lo spirito que nega“ und stellte dabei eine gute Artikulation und Diktion seiner Stimme sowie starken darstellerischen Ausdruck und große Musikalität vor. Seine gellenden Pfiffe animierten das Publikum zusätzlich. Dagegen fiel die Arie „L’onore! Ladri!“ aus „Falstaff“ von Verdi etwas ab.

Carmen Artaza (25) aus Spanien wartete zuerst mit der Arie „Parto, parto“ des Sesto aus La clemenza di Tito“ von Mozart auf und offenbarte einen klangvollen und besonders in den tieferen Lagen gut ansprechenden Mezzosopran bei einer vielleicht etwas zu introvertierten Darstellung. Die folgende Arie der Charlotte „Va! Laisse couler mes larmes“ aus „Werther“ von Massenet lag ihrem Charakter somit schon besser. Sie vermochte die tiefe Traurigkeit der Charlotte sowohl mit vokaler Nuancierung als auch mimischer Gestik überzeugend zu vermitteln.

Leonardo Jang-Won Lee (33) aus Süd-Korea konnte mit seinem „Holden Abendstern“ aus „Tannhäuser“, stets der einzige Wagner-Beitrag auf solchen Gesangswettbewerben für die Baritone, nicht überzeugen. Da fehlte es an Wärme, Gefühl und auch Rundung in der Stimme, wozu sich auch eine gewisse Steifheit im Vortrag gesellte. So konnte auch „Nemico della patria“ aus „Andrea Chénier“ von Giordano kaum überzeugen. Hier wurden Stimme und Darstellung dem Anspruch der Rolle sowie der Botschaft des Gerard nicht gerecht.

Valery Makarov (19) aus Russland, der jüngste Finalteilnehmer, begann mit „Ecco ridente“ aus „Il Barbiere di Siviglia” von Rossini und beeindruckte durch einen geschmeidigen Tenor, der zu mühelosen Höhen in der Lage ist. Mit „Una furtiva lagrima“ aus „L’elisir d’amore“ von Donizetti fand er zu warmer Tongebung und guter Intonation bei ebenfalls guter Diktion. Da gibt es noch viel Entwicklungspotenzial.

Pierpaolo Martella (20), Italien, sang zuerst „Come un’ape nei giorni d’aprile” aus “La cenerentola” von Rossini mit einem variablen Bariton ber einer gewissen Steifheit im Vortrag. Sein „Donne mie la fate a tanti“ aus „Così fan tutte” von Mozart offenbart eine eger geringe Resonanz sowie begrenztes stimmliches Volumen.

Josef Jeongmeen Ahn (29) aus Süd-Korea war der letzte Teilnehmer mit einem relativ hellen Bariton. Er sang das „Largo al factotum“ aus „Il Barbiere di Siviglia” von Rossini mit beeindruckender Lebendigkeit und Rhythmik bei großer Musikalität. Die folgende Arie des Valentin „Avant de quitter ces lieux“ aus „Faust“ von Gounod gelang sehr schön mit einer ebenfalls sehr beeindruckenden Höhe. Er überzeugte mich von den drei Süd-Koreanern am meisten.

Die Preisvergabe

Gespannt wartete man angesichts der generell hohen Qualität der Teilnehmer auf das Endergebnis, welches von der Jury etwa zwei Stunden später verkündet wurde und durchaus einige Überraschungen bot. Nun ist zu sagen, dass in diesem Endergebnis auch die Performance der Sänger im Viertel- und Halbfinale der Woche einfloss, sodass der Final-Eindruck nicht notwendigerweise den einzigen Ausschlag für die Preisvergabe gespielt hat. Den Großen Preis „Tenor Viñas“, gespendet von der Stiftung Puig und dem Gran Teatre del Liceu, gewann die spanische Mezzosopranistin Carmen Artaza. Sie erhielt auch den Spezialpreis für die „Beste Mozart-Interpretation“, den Sonderpreis „Placido Domingo“ für „Den besten spanischen Sänger“, den Sonderpreis der Musikstiftung Ferrer-Salat, den Sonderpreis des Teatro Real de Madrid, sowie den Publikumspreis.

Die Ukrainerin Olga Syniakova gewann den 2.Preis „Freunde des Wettbewerbs Tenor Viñas“, den Sonderpreis des Teatro Real de Madrid und den Sonderpreis des Festivals Castell de Peralada. Der Argentinier Germán Enrique Alcántara gewann den 3. Preis „Maria Esperança Salvans Piera”, gespendet von Cristina Bertran Salvans, sowie drei Sonderpreise. Den 4., 5. und 6. Preis gewannen Vasiliy Sokolov, Chuang Wang und Inna Demenkova. Weitere Spezialpreise gewannen Chuang Wang, César Méndez Silvagnoli und Inna Demenkova. Schließlich gab es noch weitere Sonderpreise für Vasiliy Sokolov, Andrea Pellegrini, Kathleho Mokhoabane, Darwin Prakash, Pierpaolo Martella, Valery Makarov und Deniz Uzun. Darüber hinaus gewannen mit Carmen Buendia, Diana Larios, Irene Mas, Serena Perez, Aurora Pena, Juliane Stolzenbach Ramos und Liubov Medvedeva bereits im Halbfinale ausgeschiedene Sänger verschiedene Sonderpreise. Auch mit der Maßgabe, dass die Performance im Viertel- und Halbfinale mit in die Wertung einfloss, blieb mir unerklärlich, warum die Rumänin Alexandra Grigoras ganz ohne einen Preis nach Hause fuhr. Sie hatte m.E. ein tadellose Leistung gebracht. So kann man sich irren… Ich bin mir indes sicher, dass sie es noch weit bringen wird.

Das Publikum im gut besetzten Gran Teatre del Liceu spendete den Teilnehmern ausgiebig Beifall und wusste auch gut zwischen verschiedenen Leistungen zu unterscheiden.

Das Schlusskonzert am 24. Januar 2021

Im Schlusskozert des Wettbewerbs „Tenor Viñas“ am 24. Januar war das Haus dann fast bis an seine mit 50 Prozent genehmigte Auslastung (Covid 19) besetzt. Das Publikumsinteresse war ganz offenbar sehr groß, und es wurde viel in der Pause diskutiert. Einmal mehr konnte man erleben, wie bedeutend die klassische Musik und Oper für viele Leute ist. Immerhin wird am Liceu wie an den anderen spanischen Häusern ja eine normale Temporada gespielt. Nur eben mit der Hälfte der Zuschauerbesetzung. Warum geht das nicht auch bei uns im Norden…?! Warum darf es nicht gehen, denn die Inzidenzen sind auch in Spanien nicht niedrig?

Zehn der 18 Finalisten traten noch einmal auf. César Méndez Silvagnoli begann mit einem kraftvollen Vortrag der Arie „Mi aldea“ aus der Zarzuela „Los gavilanes“ von Guerrero. Andrea Pellegrini fuhr mit der Arie „La calunnia“ aus „Il barbiere di Siviglia” von Rossini fort, wirkte aber gegen das Orchester nicht so souverän sowie im Klavierbeitrag. Deniz Uzun setzte mit einer eindrucksvollen, engagierten und vor allem gesanglich akzentuierten Interpretation der „Habanera“ aus „Carmen“ von Bizet fort. Sie konnte damit nach den beiden Arien im Halbfinale auch ihr Können im dramatischeren Mezzofach unter Beweis stellen. Kathleho Mokhoabane brillierte mit einem sehr lyrisch gesungenen „Dies Bildnis ist bezaubernd schön“ aus „Die Zauberflöte“ von Mozart. Inna Demenkova folgte mit der Arie der Musetta „Qunado m’en vo“ aus „La Bohème“ von Puccini mit einem glanzvoll klaren und prägnanten Sopran. Als zweite Artie gab sie „In quali eccessi, O Numi … Mi tradì quell’alma ingrata” der Donna Elvira aus “Don Giovanni” von Mozart ebenfalls sehr akzentuiert bei guter Diktion. Chuang Wang sang daraufhin „Languir per una bella“ aus „L’italiana in Algeri“ von Rossini und „Ah, mes amis“ aus „La fille du régiment“ von Donizetti, wobei er einmal mehr mit seinen tenoralen Spitzentönen glänzen konnte.

Dann kam die Übergabe der zahlreichen Preise. Vasiliy Sokolov begann den zweiten Teil des Abends mit der Arie „Hai già vinta la causa?“ aus „Le nozze di Figaro“ von Mozart, die er mit Expressivität und guter Diktion vortrug. Bei der Arie des Onegin „Vy mne pisali“ aus „Eugen Onegin“ von Tschaikowski ließ er es etwas an der Intensität des Onegin mangeln und gestaltete sie auch zu deklamatorisch.

Die drei Erstplatzierten

Nun kam der Moment der drei Erstplatzierten! Germán Enrique Alcántara begann mit der Arie „Vision fugitive“ aus „Hérodiade“ von Massenet und ließ seinen warmen und kantablen Bariton hören, bei facettenreicher Gestaltung. Auch in „Eri tu“ aus „Un ballo in maschera“ von Verdi konnte er seine gute Höhe und starken stimmlichen Ausdruck dokumentieren und kam problemlos über das Orchester hinüber.

Die Gewinnerin des 2. Preises, Olga Syniakova, bezauberte das Publikum zunächst mit einer leidenschaftlich mit starker Attacke und guter Höhe gesungenen Briefarie der Charlotte „Werther! Qui m’aurait dit“ mit ihrem farben- und variationsreichen Mezzo. Noch mehr dann mit der allerdings etwas zu langsam dirigierten Arie der Dalila „Mon coeur s’ouvre à ta voix“ aus „Samson et Dalila“, beide von Massenet. Für mich war sie der Höhepunkt des Konzerts.

Den Abschluss bildete die Gewinnerin des Grand Prix, Carmen Artaza, und enttäuschte mich etwas mit der weniger anspruchsvollen Arie der Charlotte „Va! Laisse couler mes larmes“ aus „Werther“ von Massenet, mit zu wenig Hingabe, sowie dem folgenden „Parto, parto“ aus „La clemenza di Tito“ von Mozart. Auch hier fehlte die letzte Emotion. Mit ihrer charaktervollen dunklen Tongebung und der entsprechenden Mimik wird sich die Sängerin besonders für Rollen mit einem eher melancholischen oder introvertierten Hintergrund eignen. Eine „Habanera“ könnte ich mir von ihr nicht so recht vorstellen. Aber als einzige spanische Teilnehmerin des Finales kam sie beim Publikum natürlich sehr gut an und gewann ja auch den Publikumspreis.

Álvaro Albiach dirigierte das Symphonische Orchester des Gran Teatre del Liceu nicht unbedingt immer ganz im Sinne der Solisten und hier und da auch einmal etwas zu laut.

Das Fazit

Wenngleich mit einigen Überraschungen bei den Preisen behaftet geht die 58. Edition des Gesangswettbewerbs „Tenor Viñas“ zweifellos als erfolgreich in seine langjährige Geschichte ein.

Klaus Billand, 29.1.2021

Bilder (c) A. Bofill / K. Billand

Weitere Bilder:

Videos und andere Rätsel

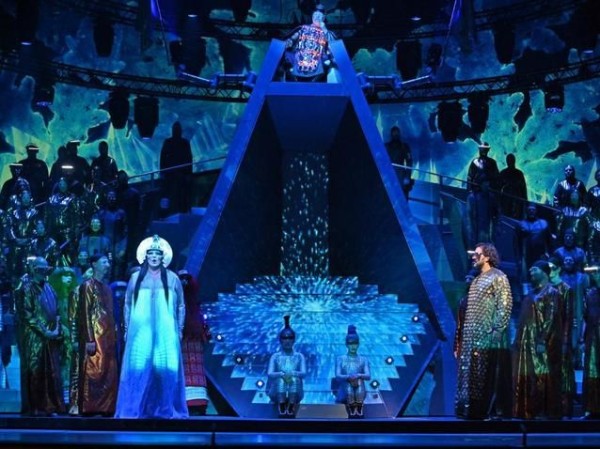

Den 20. Jahrestag seiner Wiederöffnung nach dem verheerenden Brand von 1994 feierte das Gran Teatre de Liceu mit einer Neuproduktion von Puccinis Dramma lirico, das auch 1999 (in der Inszenierung von Nuria Espert) auf dem Programm stand. Diesmal war Franc Aleu von der katalanischen Künstlergruppe La Fura dels Baus am Werk, deren Arbeiten durch ihren futuristischen Zuschnitt bekannt sind. Hier sieht man auf der Drehbühne einen von Carles Berga und dem Regisseur gestalten Arena-artigen Aufbau von faszinierender Architektur mit Treppen, Pyramiden und hochragenden Zacken, welche oft an Fritz Langs Stummfilm Metropolis von 1927 oder an die Oper in der Nussschale in Sydney erinnerte, zuweilen auch Assoziationen an Caspar David Friedrichs Gemälde Das Eismeer (Die gescheiterte Hoffnung) mit seinen zerklüfteten Eisschollen weckte. Auch die Verbindung zu Kulissen in Science-fiction-Filmen stellte sich her, zumal alle Vorgänge von sichtbar installierten Robotern überwacht werden. So imponierend die Bühnengestaltung war, so irritierend wirkten Aleus Videokreationen, welche in ihrer Überfülle und Rätselhaftigkeit den Zuschauer strapazierten, vielfach vom Geschehen ablenkten, zumal sich meist kein Bezug zu diesem herstellen ließ. Mehrmals fand die Form eines Ballons Verwendung – als Augapfel, Globus oder aus Glasscherben zusammengesetzter Kugel. Man sieht flackernde Lichtstreifen, kreisende grafische Elemente, zuckende Blitze, Fontänen, Wasser- und Seifenblasen, von denen die drei Minister wie Embryos umgeben sind, Büsten, welche vom Himmel stürzen und am Boden zerschellen, nackte Frauenkörper, die in der Luft schweben und sich verschlingen. Es waren Effekte und Einfälle ohne Zahl, doch rätselte man fortwährend nach deren Sinn und ihrer Beziehung zum Text.

Die surreale Atmosphäre der Aufführung wird unterstützt von Marco Filibeckc’ Lichtgestaltung, welche den Raum in expressive Farben taucht, und Chu Oroz’ futuristischen Kostümentwürfen. Turandot trägt ein Gewand aus Plastikmaterial und eine gleißende kreisförmige Krone aus digitalen Symbolen. Auch Calafs Kleidung dominiert künstliches Material mit Metallic-Effekten, die des Kaisers wird bestimmt von einem Brustpanzer mit goldenen Schuppen. Gänzlich uniformiert zu sehen ist das Volk in weißen Overalls mit Leuchtelementen am Kopf. Besonders bizarr wirken Polizisten mit einem Smartphone-Aufsatz auf den Schultern und roten Leuchtstäben.

Aleus Personenführung mit den vielfach an der Rampe postierten Protagonisten bewegt sich eher im konventionellen Rahmen. Lediglich am Schluss sorgt der Regisseur für eine Überraschung. Er negiert Liùs Selbstmord und lässt sie in einer Folterkammer mit elektrischen Stromstößen, denen zu Beginn auch der Prinz von Persien erlag, malträtieren. Da Turandot entdeckt eine für sich neue Gefühlswelt, nimmt die Tote in den Arm und küsst sie. Denn Calaf hat ihr statt des im Alfano-Finale vorgesehen Kusses die Krone vom Haupt gerissen, um sich fortan nur noch diesem Machtsymbol zu widmen, welchem offenbar sein ganzes Bestreben galt. Das Volk entkleidet sich und wirft die starren Uniformen ab. Der homoerotische Aspekt der Finallösung fand beim Publikum am 10. 10. 2019 unterschiedliche Aufnahme.

Gefeiert wurden dagegen die Solisten, allen voran die albanische Sopranistin Ermonela Jaho als zartstimmige Liù. Sie berührte mit innigem Gesang, ließ die Töne in ihren Arien delikat und zauberisch aufblühen. Mittellage und Tiefe sind dagegen weniger wirkungsvoll ausgebildet. Im Dirigenten Josep Pons, seit 2012 Director musical des Hauses, hatte sie einen hervorragenden Begleiter, der mit dem Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu vor allem die orchestralen Feinheiten, die lyrischen Passagen und impressionistisch flirrenden Momente des Werkes herausarbeitete. Bei Jorge de Leóns Calaf war das weniger angebracht, denn der Tenor gestaltete mit seiner potenten, wuchtigen Stimme die beiden Arien als gewaltige Kraftakte. „Nessun dorma“ schmettert er wie von einer Kanzel herab – bei allem Respekt für sein enormes Material hätte man sich doch einen etwas differenzierten Gesang gewünscht. Auch Iréne Theorin als Titelheldin, deren „In questa reggia“ von Feuerwerkskörpern illustriert wird, setzte vor allem auf die Durchschlagskraft ihrer exponierten Noten, welche scharf wie Messerstiche ertönten und man sich fragte, ob sie damit ihre eigenen Stimmbänder oder die Gehörnerven der Zuschauer verletzen würde. In der unteren Lage hinterließ die Stimme kaum nachhaltigen Eindruck.

Toni Marsol, Francisco Vas (seit 1993 im Ensemble) und Mikeldi Atxalandabaso als die drei Minister in rot-, grün- und blauer Montur wie Eishockey-Spieler sind gesanglich ein solides Trio wie auch Alexander Vinogradov als Timur. Nach seinem Liceu-Debüt in der Spielzeit 1989/90 kehrte Chris Merritt als Altoum mit passend schwächlich-gebrochener Stimme an das Haus zurück. Im goldenen Mantel mit exotisch-weißem Haar sorgte Michael Borth als Mandarin für einen ersten optischen Effekt, ließ aber einen in der Höhe limitierten Bariton hören. Der Cor del Gran Teatre (Conxita Garcia), nicht immer ganz perfekt im Gesang, hat einen besonders attraktiven Auftritt beim nächtlichen Mondchor, wo die gesamte Szene in magisches blaues Licht getaucht ist.

International führende Solisten (Anna Netrebko, Roberto Alagna, Angela Meade, Javier Camarena, Klaus Florian Vogt, Joyce DiDonato, Juan Diego Flórez u. a.) wurden für die weiteren Produktionen verpflichtet, um der Jubiläumsspielzeit den gebührenden Glanz zu verleihen.

Bernd Hoppe 12.10.2019

Bilder (c) A. Bofill