http://www.stadttheaterbremerhaven.de/

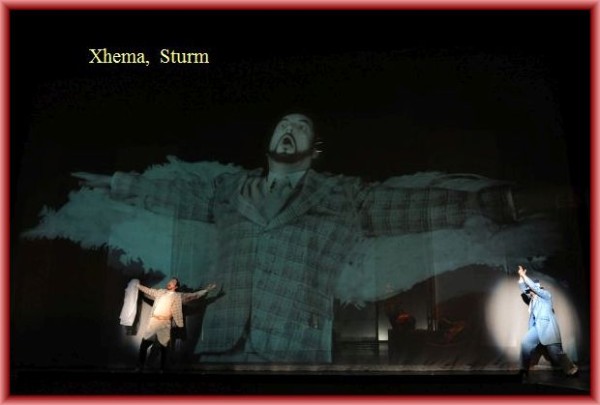

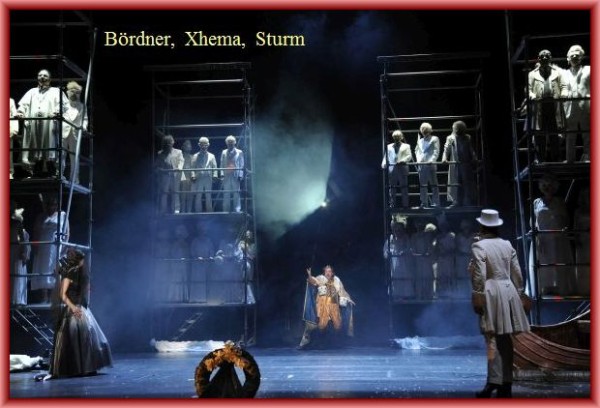

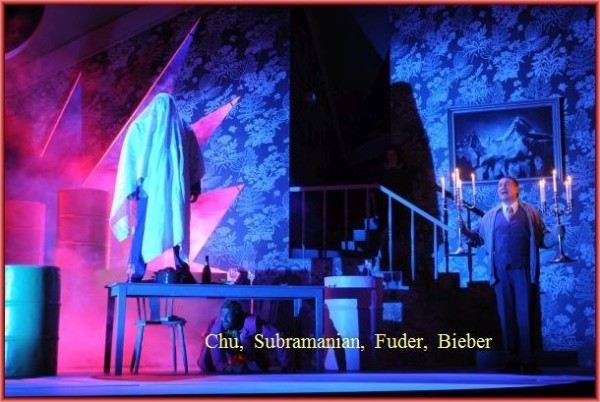

MACBETH

Premiere am 17.09.2022

Horror und Neurosen

Macbeth ist die erste von den drei Opern Giuseppe Verdis nach William Shakespeare (neben „Otello“ und „Falstaff“). Es ist die düsterste seiner Opern - ein Nachtstück, bei dem es um krankhaften Ehrgeiz und Machtgier geht, um Mord und Hexenspuk, um Angst und Wahnsinn.

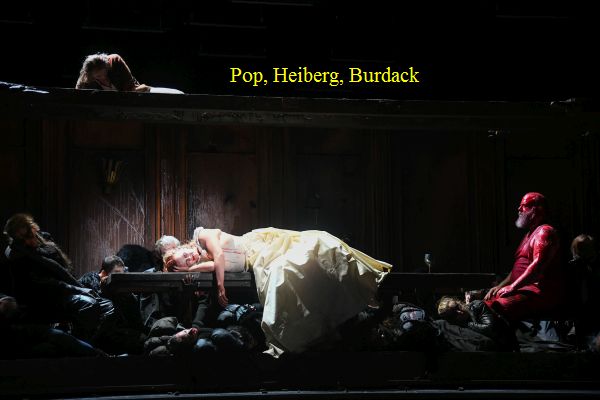

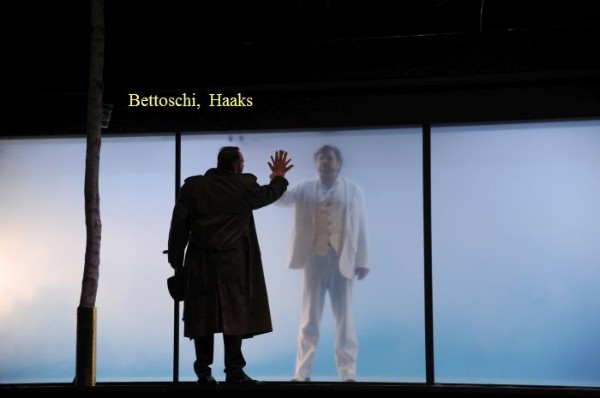

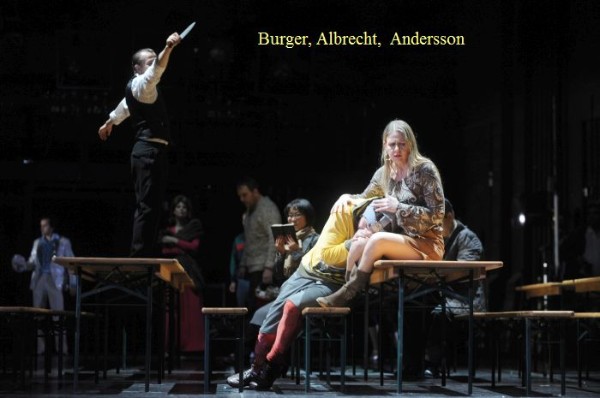

Philipp Westerbarkei, der mit dieser Inszenierung sein Bremerhavener Regiedebüt gibt, sieht in Macbeth den Stoff für eine Horrorgeschichte. Die allgegenwärtigen Hexen spielen dabei eine zentrale Rolle. In furchterregenden Kostümen (von Tassilo Tesche) fallen sie zu Beginn wie Vampire über Macbeths Soldaten her und töten sie wollüstig. Die wie Blitze immer wieder aufflammenden Neonröhren tauchen die zunächst kahle und schwarz ausgeschlagene Bühne (ebenfalls von Westerbarkei) in ein unheilvolles Licht. Später dient eine überdimensionale Holzkonstruktion als Spielfläche, die wie ein klaustrophobischer Sarg wirkt. Westerbarkei lässt die Handlung als psychologisches Kammerspiel ablaufen, bei dem Vieles nur im Kopf von Macbeth und Lady Macbeth stattzufinden scheint. Beim Festbankett etwa gibt es keine Gäste, nur das Gespenst des ermordeten Banquo erscheint zunächst, später dringen auch hier die Hexen ein. Die Morde an Duncan und Banquo werden nicht explizit gezeigt, beim ersten sticht Macbeth wie im Wahn mit einem Dolch auf den Bühnenboden, beim zweiten wird Banquo von unheimlichen Händen hinter den Vorhang gezogen, bis er ganz verschwindet. Blut und blutverschmierte Kostüme gibt es trotzdem genug.

Macbeth wird als hochgradig psychopathisch gezeichnet. Er ist ein Mensch, der von Neurosen und Angstzuständen getrieben wird. Lady Macbeth lebt ebenfalls in ihrer eigenen Welt, bei der auch ihre sexuellen Phantasien eine Rolle spielen, etwa wenn ihr fast nackter Körper mit Blut beschmiert wird. Es ist insgesamt eine gelungene Inszenierung mit einer ganz eigenen Note, die die Düsternis des Werkes unterstreicht. Über die musikalische Seite lässt sich nur das Allerbeste sagen. Marc Niemann und das Philharmonische Orchester Bremerhaven spielen nicht nur hochkonzentriert und makellos. Sie setzen auch hochdramatische Akzente, geben mit genau den richtigen Tempi der Musik mitreißenden Schwung und lassen den Sängern Raum zum Atmen. Es ist eine Wiedergabe, die vom ersten bis zum letzten Takt fesselt und begeistert. Großen Anteil an diesem positiven Eindruck haben auch der Opernchor und der Extrachor in der Einstudierung von Mario El Fakih Hernández. So klangvoll und wuchtig hat man die Bremerhavener Chöre lange nicht gehört.

Als Lady Macbeth kann Signe Heiberg aus dem Bremerhavener Ensemble alle Erwartungen an die Partie erfüllen. Sie verfügt über einen kraftvollen, leuchtstarken Sopran, den sie raumgreifend und mühelos über dem Orchester schweben lässt und der auch in extremen Lagen nie ausbricht. Ihre Darstellung der Lady, schwankend zwischen Ehrgeiz, Hohn und Wahnsinn, kennt viele Facetten und Zwischentöne. Es ist eine Leistung, die auch an weitaus größeren Opernhäusern Bestand hätte. Aber auch der Gastsänger Marian Pop kann daneben bestehen. Sein warm timbrierter, sonorer Bariton strömt in allen Lagen ebenmäßig und wohlklingend. Die Neurosen der Figur und ihre Gebrochenheit verdeutlicht er ebenso überzeugend wie deren Skrupellosigkeit. Die Szenen zwischen Pop und Heiberg knistern geradezu vor Spannung und Emotionalität.

Nicht ganz auf diesem Niveau bewegt sich der Banquo von Ulrich Burdack. Auch er gibt seiner Partie durchaus Profil, aber stimmlich sind in Sachen Tiefe und Volumen doch ein paar Abstriche zu machen. Dafür sorgt Konstantinos Klironómos als Macduff für eine echte Überraschung. Seine Partie besteht fast nur aus der einen Arie O figli, o figli miei!, die er aber mit ausgesprochen schön, rund und höhensicher klingendem Tenor serviert.

Wolfgang Denker, 18.09.2022

Fotos von Heiko Sandelmann

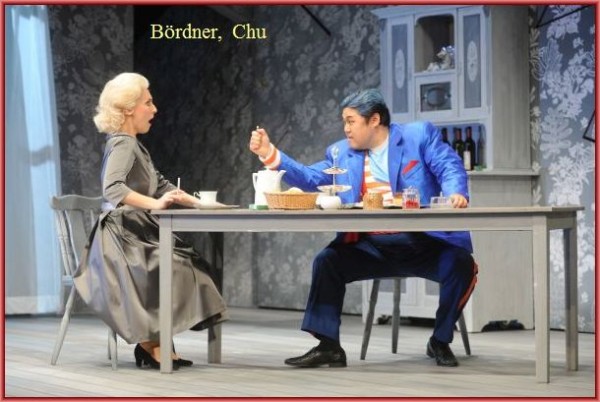

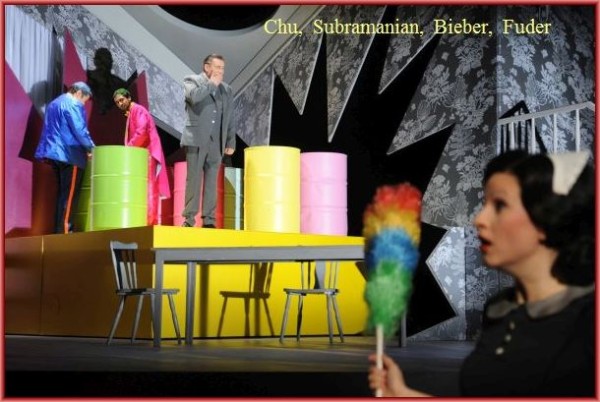

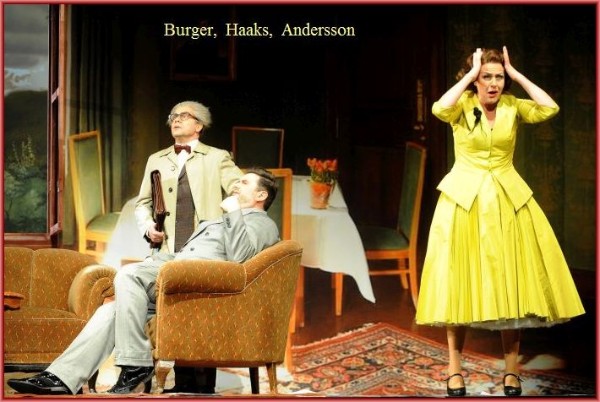

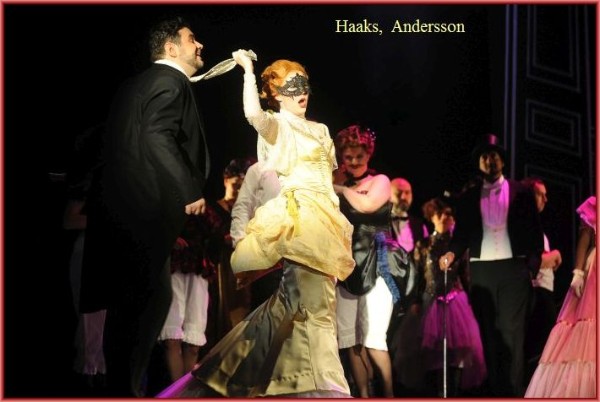

OCEANE

Premiere am 29.04.2022

Geheimnisvolle Frau am Meer

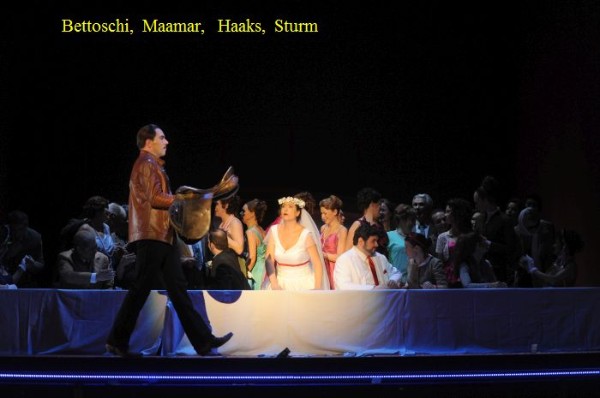

Mit der Premiere der Oper Oceane von Detlev Glanert ist dem Stadttheater Bremerhaven ein musikalisch wie szenisch von der ersten bis zur letzten Sekunde fesselnder Opernabend gelungen. Das Werk wurde 2019 an der Deutschen Oper Berlin mit größtem Erfolg uraufgeführt und sollte schon ein Jahr später - noch in der Intendanz von Ulrich Mokrusch - in Bremerhaven gespielt werden. Doch dann kam Corona. Zum Glück hat sein Nachfolger Lars Tietje die Pläne übernommen und so eine geradezu beglückende Produktion ermöglicht.

Vorlage für die Oper ist vor allem das Novellenfragment „Oceane von Parceval“ von Theodor Fontane. Oceane ist eine geheimnisvolle Frau, die besonders der Natur und dem Meer verbunden ist. Sie findet in der bunten Gesellschaft, die sich in einem heruntergekommenen Hotel am Meer zu einem Sommerball versammelt hat, keinen Platz - so sehr sie sich auch danach sehnt. Zwar ist sie keine Nixe, aber doch eine „Schwester“ von Undine, Melusine oder Rusalka. So kann sie auch die stürmische (und übergriffige) Liebe, die ihr vom Gutsbesitzer Martin erklärt wird, nicht erwidern. Gefühle sind nicht ihr Ding. Die angeschwemmte Leiche eines Fischers löst bei ihr keine Empathie aus. Für sie ist es ein Bild der Natur. Zudem stachelt der eifernde Pastor Baltzer die Badegesellschaft zu Hass und Ablehnung gegen Oceane auf. Er behauptet, sie sei kein Kind Gottes und bringe den Tod. Ist es wirklich so? Immerhin begegnet sie gleich zu Anfang dem Fischer, der später tot angeschwemmt wird. Oceane erkennt jedenfalls, dass sie in der Welt der Menschen nie ankommen wird. Sie hinterlässt einen Abschiedsbrief für Martin und entschwindet genauso geheimnisvoll wie sie gekommen ist. Die Oper endet wie sie begonnen hat: Mit einer Vocalise Oceanes und den vom Chor ausgeführten Stimmen des Meeres. Die Musik verdämmert dabei fast unwirklich.

Diese Musik von Detlev Glanert ist gemäßigt modern. Mit Arien, Duetten und Ensembleszenen, mit Tänzen und orchetralen Zwischenspielen bedient sie sich gängiger Opernformen. Glanert beschwört sphärische, zarte Töne, setzt auf Melodie und Gesangslinie, auf Tanzrhythmen wie Walzer, Polka und Galopp und entfacht mit mächtigen Chorsätzen und expressiven Orchesterausbrüchen ein rauschhaftes und berauschendes Spektrum an Klängen. Er findet für Meer und Wind stets einen sinnlichen, musikalischen Ausdruck. Es ist eine Musik, die einfach begeistert, zumal Marc Niemann am Pult des Philharmonischen Orchesters Bremerhaven für eine durchgängig spannende und überzeugende Wiedergabe sorgt. Allein die erste Szene ist an überwältigender Wirkung kaum zu übertreffen. Auch Chor und Extrachor (Mario El Fakih Hernández) zeigen sich dabei von ihrer besten Seite.

Katharina Thoma hat mit ihrer sehr stimmungsvollen und schnörkellosen Inszenierung entscheidend den Gesamteindruck geprägt. Mit sehr differenzierten Lichtstimmungen, mit wabernden Nebelschwaden, bläulichem Horizont und viel echtem Wasser auf der Bühne wird die Allgegenwärtigkeit des Meeres verdeutlicht. Dazu kommt bedarfsweise eine Rampe mit Badekabinen als Terrasse für das Sommerfest (Bühne von Sibylle Pfeiffer). Thoma gelingt es dank ausgefeilter Personenführung den Charakter jeder Figur genau herauszuarbeiten. Die stilisierten Tanzszenen des Sommerballs wurden von Lidia Melnikova choreographiert. Und wie Oceane sich geradezu in Ekstase tanzt und für einen Skandal auf dem Ball sorgt, ist atemberaubend.

Das Bremerhavener Theater glänzt hier mit einer sehr guten Ensembleleistung. Allen voran begeistert Signe Heiberg als Oceane, die mit ihrem leuchtstarken, kraftvollen Sopran mühelos Chor und Orchester überstrahlt und mit der Intensität ihrer Darstellung Maßstäbe setzt. Auch Patrizia Häusermann ist mit hervorragender Diktion und schönem Stimmklang eine hervorragende Hotelbesitzerin. Der Tenor von Alexander Geller mag Geschmackssache sein, aber er gibt dem Martin sehr leidenschaftliche Züge. Das zweite Paar (Albert und Kristina) ist mit Marcin Hutek und Victoria Kunze adäquat besetzt. Nicht immer ganz mühelos, aber dafür ausdrucksstark gibt Ulrich Burdack den Pastor Baltzer. Als Hoteldiener Georg sorgt Patrick Ruyters mit seinem ständigen „traurig, traurig“ für eine heitere Note.

Opernfreunde sollten sich das vielschichtige Werk in dieser hervorragenden Produktion nicht entgehen lassen.

Wolfgang Denker, 30.04.2022

Fotos von Heiko Sandelmann

Pressekonferenz zur Spielzeit 2020/21

am 29.04.2020

Mit optimistischem Blick

Das Stadttheater Bremerhaven ist im norddeutschen Raum das erste Haus, das seine Pläne für die Spielzeit 2020/21 vorgestellt hat. Bei allen Vorbehalten und Unwägbarkeiten blickt Intendant Ulrich Mokrusch mit vorsichtigem Optimismus in die Zukunft. Dass die laufende Spielzeit, von mehreren Aktionen im Internet abgesehen, nun vorzeitig zu Ende ist, ist klar. Dem sind die beiden Produktionen „Endstation Sehnsucht“ von André Previn und „Werther“ von Jules Massenet zum Opfer gefallen. Sie werden auch in der kommenden Spielzeit nicht nachgeholt, während „Der Schimmelreiter“ von Wilfried Hiller nun am Ende der nächsten Spielzeit herauskommen soll.

Für Ulrich Mokrusch ist es seine letzte Spielzeit in Bremerhaven. Danach wechselt er an das Theater Osnabrück. Sein Nachfolger in Bremerhaben wird ab 2021/22 Lars Tietje sein, der bisher Intendant in Schwerin war. Mokruschs Pläne, die unter dem beziehungsvollen Motto „Umbruch und Veränderung“ stehen, sehen folgende Inszenierungen vor:

Gestartet wird, wie schon seit einigen Jahren, mit einem Musical. Diesmal ist es „Chicago“ von John Kander (19. September). Mit Davide Perniceni (musikalische Leitung) und Felix Seiler (Inszenierung) wird hier ein eingespieltes Team am Wirken sein.

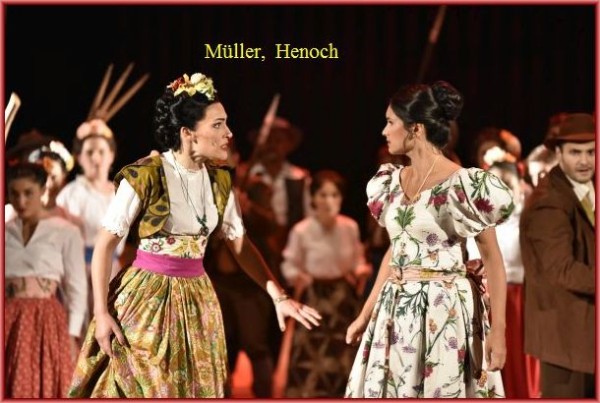

Es folgt „Carmen“ (31. Oktober) mit Patrizia Häusermann in der Titelpartie und Jason Kim (Gast aus Oldenburg) als Don José. Gesungen wird in französischer Sprache, allerdings mit deutschen Dialogen. Matthias Oldag inszeniert, GMD Marc Niemann dirigiert.

Er steht auch bei „Lucia di Lammermoor“ am Pult. Die Belcanto-Oper ist als Weihnachtspremiere (25. Dezember) in der Inszenierung von Phillipp Kochheim vorgesehen.

Die Operette wird mit Lehars „Paganini“ (6. Februar) vertreten sein, wobei die musikalische Leitung in den bewährten Händen von Hartmut Brüsch liegt und Robert Lehmeier für die Inszenierung verantwortlich ist.

Bei „Oceane“ von Detlev Glanert handelt es sich um ein Werk, das erst im April 2019 an der Deutschen Oper Berlin uraufgeführt wurde. Der Stoff beruht auf dem Novellenfragment „Oceane von Parceval“ von Theodor Fontane und führt in geheimnisvolle Wasserwelten, ähnlich wie „Undine“ oder „Rusalka“. Die Oper verlangt ein großes Orchester, das teilweise auch auf der Seitenbühne sitzen muss. Bremerhaven ist eines der ersten Häuser, das das Werk nachspielt (20. März). Marc Niemann wird dirigieren und Hendrik Müller inszenieren.

Mozarts „Le Nozze di Figaro“ ins Programm zu nehmen, war ein schon lange geäußerter Wunsch des Ensembles. Dieser Wunsch wird von Davide Perniceni am Orchesterpult und Ansgar Weigner am Regiepult erfüllt (30.April).

Die letzte, in die neue Spielzeit herübergerettete Premiere gilt Wilfried Hillers „Der Schimmelreiter“ (30. Mai). Das Werk wurde schon vor zwanzig Jahren in Bremerhaven gespielt und hat ja durchaus Bezüge zur Region. Die Regie hat Ulrich Mokrusch persönlich, der sich damit vom Bremerhavener Publikum verabschiedet.

Es bleibt zu hoffen, dass sich all diese Pläne wirklich realisieren lassen. Bleiben wir optimistisch!

Wolfgang Denker, 1.5.2020

LA CENERENTOLA

Premiere am 25.12.2019

Märchen mit britischem Witz

Wenn am Ende Angelina im weißen Brautkleid dasteht und ihren Peinigern (dem Stiefvater und den Stiefschwestern) voller Güte und in kaum zu ertragendem Edelmut verzeiht, wenn die Hochzeitstorte vom Himmel schwebt und wenn es dann noch Konfetti regnet - dann ist es da, das unvermeidliche Happy End des klassischen Märchens „Aschenputtel“. Der Stoff hat viele Komponisten von Jules Massenet bis Sergej Prokofjew, von Johann Strauß bis Richard Rodgers inspiriert. Und natürlich Gioachino Rossini - die Oper La Cenerentola gehört zu seinen erfolgreichsten Werken.

In Bremerhaven inszenierte Max Hoehn La Cenerentola als höchst vergnügliche Weihnachtspremiere. Hoehn ist britischer Staatsbürger. Und in seinem Konzept reichert er das Märchen mit viel (britischem) Humor an. Allein die marionettenhaften Bewegungen der skurrilen Dienerschaft des Prinzen Don Ramiro sind eine Klasse für sich. Und wenn die Diener noch bei Sturm und Regen als „Ersatzpferde“ vor die Kutsche des Prinzen gespannt werden, schlägt der Witz wahre Funken. Eine tolle Szene, mit der Rossinis Gewittermusik da umgesetzt wird. Dieser feine Humor mit Elementen von Monty Python zieht sich durch den ganzen Abend. Da wird bei der Ankunft des Prinzen hektisch ein roter Teppich wie ein Rollrasen ausgebreitet, die zickigen Schwestern Clorinda und Tisbe versuchen, sich gegenseitig bis hin zur handfesten Prügelei auszustechen. Am Ende erscheinen sie mit opulenten Hüten, mit denen sie auch beim Ascot-Derby eine gute Figur gemacht hätten.

Der Kammerdiener Dandini, der zwecks Täuschung in die Rolle des Prinzen schlüpft, gibt sich als smarter Dandy. Und Don Magnifico, vom Prinzen zum Kellermeister ernannt, ist an Selbstgefälligkeit kaum zu übertreffen. Hoehn zeichnet alle Figuren in ihrer ganzen Absurdität punktgenau, ohne sich in die Klamotte zu verirren. Nur Angelina ist die einzig menschliche, empfindsame Figur. Bei allen Turbulenzen setzt Hoehn auch immer wieder ruhige Momente, in denen sich Rossinis Musik ungestört und prachtvoll entfalten kann. Hoehn hat da eine gute, ausgefeilte Balance gefunden.

Die Bühnenbilder und die Kostüme von Darko Petrovic unterstützen sehr gelungen das Regiekonzept. Die Schwestern und Don Magnifico haben eigene Zimmer, die wie Puppenstuben oder Schilderhäuschen über die Bühne gefahren werden. Angelina hat nur eine kleine Dachkammer, die an einen Taubenschlag erinnert. Im zweiten Bild ist eine stilisierter Schlosspark zu sehen, der wie ein kleiner Irrgarten wirkt. Wenn die Köpfe immer wieder hinter den Hecken auftauchen und dann wieder verschwinden, unterstreicht das den skurrilen Humor.

Für den Kapellmeister Davide Perniceni ist diese Cenerntola (nach dem „Grafen von Monte Christo“) die zweite eigenverantwortlich einstudierte Produktion in Bremerhaven. Und auch die ist ihm trefflich gelungen. Sein Rossini klingt rhythmisch federnd, funkelnd in den instrumentalen Details und einfach mitreißend, etwa im Finale des 1. Aktes oder bei dem herrlichen Sextett. Zudem ist er den Sängern ein hervorragender Begleiter.

In der Titelpartie kann Gastsängerin Anna Werle mit einem sehr sinnlichen, warm timbrierten Mezzo überzeugen. Ihre Stimme ist nicht riesengroß, aber sehr beweglich und zu feinsten Nuancen fähig. Mit dem finalen Rondo „Nacqui all’affanno“ setzt sie einen Glanzpunkt. Christian Tschelebiew ist der zweite Gast und schöpft die Komik des Don Magnifico in vollen Zügen und mit prachtvollem Bass genussvoll aus. Seine Arie „Sia qualunque delle figlie“ gerät zum Kabinettstückchen. Die bösen Töchter Clorinda und Tisbe werden von Victoria Kunze und Patrizia Häusermann sehr beweglich gespielt und gesungen. Zickenkrieg auf höchstem Niveau.

Auch Christopher Busietta bewältigt die anspruchsvolle Partie des Don Ramiro sehr ansprechend. In der Höhe klingt die Stimme zwar manchmal etwas grell, aber er singt alle Verzierungen sehr sauber. Vikrant Subramanian ist mit seinem wendigen Kavaliersbariton ein attraktiver Dandini. Shin Yeo kann als Philosoph Alidoro den guten Eindruck bestätigen, den er im „Grafen von Monte Christo“ hinterlassen hat. Ein Sonderlob gebührt dem herrlich agierenden, von Mario Orlando El Fakih Hernández einstudierten Herrenchor. Die unbedingt sehenswerte Aufführung sorgte für begeisterten Jubel des Premierenpublikums.

Wolfgang Denker, 26.12.2019

Fotos von Manja Hermann

CAVALLERIA RUSTICANA / I PAGLIACCI

Premiere am 02.11.2019

besuchte Aufführung: 14.11.2019

Leidenschaft im Altersheim

Das Bühnenbild zu den Opern Cavalleria rusticana von Pietro Mascagni und I Pagliacci („Der Bajazzo“) von Ruggero Leoncavallo wirkt auf den ersten Blick irritierend. Ausstatterin Gudula Martin schuf nicht die Postkartenidylle eines sizilianischen Dorfplatzes, stattdessen erblickt man eine Frau im Rollstuhl, die sich in einem Altersheim mit Meeresblick befindet. Es ist Santuzza, die noch immer unter Albträumen leidet, weil sie sich schuldig gemacht hat durch den Verrat des Liebesverhältnisses von Turiddu und Alfios Frau Lola, der letztendlich zum Tod von Turiddu geführt hat. Als sie im Radio wieder die krächzende Serenade Turiddus hört, rastet sie völlig aus und kann kaum von der Krankenschwester und dem Pfleger gebändigt werden. Auch ein alter Mann am Krückstock geistert im Hindergrund durch die Szene, der sich später als der Gaukler Tonio aus dem „Bajazzo“ entpuppt.

Regisseur Martin Schüler hat für seine Inszenierung einen ungewöhnlichen Ansatz gefunden, der die Ereignisse in „Cavalleria rusticana“ als Rückblick Santuzzas und die im „Bajazzo“ als Rückblick Tonios sieht. Denn auch der hat durch seinen Verrat der Liaison von Nedda, die ihn abgewiesen hat, den Tod Neddas und ihres Liebhabers Silvio verschuldet.

Das Konzept geht glänzend auf, zumindest in der „Cavalleria rusticana“. Beim „Bajazzo“ ist es nicht mehr ganz so zwingend, trägt aber dennoch. Schülers Abwendung vom Folkloristischen und hin zur Atmosphäre eines Psychothrillers ermöglicht tiefe Einblicke in Santuzzas und Tonios Selenzustände, auch wenn manche Emotionen etwas plakativ ausgespielt werden, etwa bei Alfios Racheschwur. Die Geister der Vergangenheit, die sich oft wie in Zeitlupe bewegen und in fahl-blaues Licht getaucht sind, erleben beide als eine Art Albtraum. Gesungen wird eigentlich in italienischer Sprache, nur die Passagen, die Schüler in der Gegenwart des Altersheims verortet, erklingen auf Deutsch. Aber das trägt nicht zur Erhellung bei.

Musikalisch wird pure Leidenschaft beschworen. Marc Niemann kostet am Pult des Philharmonischen Orchesters Bremerhaven, besonders in der „Cavalleria“, die knalligen Effekte der Musik voll aus und musiziert mit breitem Pinselstrich. Aber feinsinnige Details gehen ihm trotzdem nicht verloren.

Die Mezzosopranistin Jadwiga Postrozna als Santuzza ist ein Ereignis. Sie lässt ihre große, kraftvolle Stimme vor Leidenschaft beben und beherrscht souverän die Szene. Eine tolle, aufregende Leistung. Tijana Grujic ist da als Nedda filigraner und bezaubert mit einem leichtfüßig genommenen Vogellied. Patrizia Häusermann gibt sich verführerisch und ist in ihrem roten Kleid und mit der roten Rose fast eine Schwester von Carmen. Brigitte Rickmann als Mutter Lucia wirkt wie eine Mahnerin in einer griechischen Tragödie. Marco Antonio Rivera singt den Turiddu und den Canio mit kraftvollem und ausgesprochen schön timbrierten Tenor. Auch Marian Pop verkörpert zwei Figuren, den Alfio und den Tonio. Mit seinem erzenen Bariton gibt er beiden Rollen ein nachhaltiges „Schurkenprofil“.

In weiteren Rollen überzeugen Vikrant Subramanian als smarter Liebhaber Silvio und MacKenzie Gallinger mit einem schönen Ständchen des Harlekin. Ein besonderes Lob gebührt dem von Mario Orlando El Fakih Hernández einstudierten Chor, der etwa den Frühlingschor in „Cavalleria“ einfach prachtvoll singt.

Wolfgang Denker, 15.11.2019

Fotos von Manja Herrmann

DER GRAF VON MONTE CHRISTO

Premiere am 21.09.2019

Klassisches Abenteuer

Man könnte fast glauben, dass das Stadttheater Bremerhaven die heimliche Musical-Hauptstadt Deutschlands ist. Seit 2013 wird dort die Spielzeit mit einem Musical eröffnet, damals mit „Singin’ in the rain“. Es folgten „West Side Story“, „Anything goes“, „Dracula“, „Zorro“ und „Sunset Boulevard”. Aber auch bevor das Musical am Anfang der Saison stand, gab es dort maßstäbliche Produktionen. Ihnen allen war gemeinsam, dass die Inszenierungen aufwändig, sorgfältig und mitreißend gestaltet sowie erstrangig besetzt waren. Da gab es nie eine Enttäuschung - die Qualität der Musical-Aufführungen begeisterte und überzeugte. Das gilt auch uneingeschränkt für die diesjährige Produktion Der Graf von Monte Christo (nach Alexandre Dumas dem Älteren) aus der Feder von Frank Wildhorn. Die Uraufführung fand 2009 statt. Von Wildhorn stammen neben „Jekyll & Hyde“ auch die Musicals „The Scarlet Pimpernel“ und „Dracula“, die beide schon in Bremerhaven zu sehen waren.

Die Handlung ist bekannt: Der Seemann Edmond Dantès wird auf Grund eines Komplotts vierzehn Jahre auf einer Insel unschuldig eingesperrt. Seine Verlobte Mercédès heiratet inzwischen den Übeltäter Mondego, weil ihr gesagt wurde, Dantès sei tot. Der kann aber fliehen, findet einen Schatz und kehrt als reicher Graf von Monte Christo über Rom nach Paris zurück, um sich zu rächen.

Das ist eine ideale Vorlage für einen abwechslungsreichen Abenteuer-Bilderbogen. Regisseur Felix Seiler hat alle Chancen des Stoffes optimal genutzt. Seine Inszenierung ist temporeich und spannend. Die wechselnden Schauplätze der oft kurzen Szenen gehen Dank der Drehbühne nahtlos ineinander über. Die Bühnenbilder und die Kostüme (beides von Hartmut Schörghofer) sind von überwältigender Opulenz.

Auch der Einsatz von großflächigen Projektionen ist gelungen: Ein altes Segelschiff, das aufgewühlte Meer, die Sicht auf das römische Capitol oder die in Morgenrot getauchten kahlen Bäume bei der Duell-Szene - Bilder von pittoresker Schönheit. Hinzu kommen die vielen, von Andrea Danae Kingston choreographierten und bestens in die Aktionen integrierten Tanzeinlagen sowie die furiosen Kampf- und Fechtszenen, die Jean-Loup Fourure eingerichtet hat.

Zur Musik muss man sagen, dass Frank Wildhorn kein Frederick Loewe, Leonard Bernstein oder Cole Porter ist. Die musikalische Decke dieses Musicals ist vergleichsweise insgesamt etwas dünner, denn der Duktus der vielen Balladen ist doch oft ähnlich. Gleichwohl gibt es eine paar eindringliche Duette, einen hübschen Walzer und in den dramatischen Szenen durchaus Spannung. Und die fesselnde Inszenierung, der leidenschaftliche Totaleinsatz der Sängerinnen und Sänger sowie des machtvoll auftrumpfende Chor (Einstudierung von Mario Orlando El Fakih Hernández) machen dieses kleine Manko mühelos wett.

In der Titelrolle begeistert Vikrant Subramanian einmal mehr. Das Genre Musical scheint ihm besonders zu liegen, wie er schon mit seinen herausragenden Leistungen etwa in „Zorro“, „Sunset Boulevard“ oder „Maria de Buenos Aires“ bewiesen hat. Die Figur des Edmond Dantès verkörpert er perfekt. Seine Liebe zu Mercédès, seine Verzweiflung und sein unerbittlicher Entschluss zur Rache finden in ausdrucksvollem Gesang und in sehr präsenter Darstellung ihren Niederschlag. Wie er allein auf der in blutrotes Licht getauchten Bühne steht und seine Racheschwüre herausschleudert, ist grandios. Subramanians Identifikation mit der Figur des Edmond Dantès könnte nicht eindrucksvoller sein. Ihm zur Seite steht Anna Preckeler als Mercédès. Auch sie verfügt über eine starke Ausstrahlung und eine kraftvolle Stimme, mit der sie ihre Balladen und Duette ansprechend gestaltet. Was ihr an Lieblichkeit etwas abgeht, ersetzt sie durch emotionalen Ausdruck. Die Duette „Niemals allein“ und „Jeder Tag ein kleiner Tod“ zwischen ihr und Subramanian gelingen sehr anrührend und zählen zu den besten Nummern des Stücks.

Das Schurkentrio ist rollendeckend besetzt. Shin Yeo, der neue Bassist des Bremerhavener Theaters, gibt als Villefort mit profunder, runder Tiefe einen tollen Einstand. Marco Vassalli ist der schmierige Mondego und MacKenzie Gallinger der habgierige Baron Danglars. Er verkörpert auch den Abbé Faria, der Edmond während seiner Gefangenschaft unterrichtet und ihm den Weg zu dem Schatz weist. Victoria Kunze zieht bei der Episode auf dem Piratenschiff als Kapitänin Luisa Vampa alle Register der drastischen Komik. Sie singt auch die Valentine. Sie und Christopher Busietta als Albert geben ein schönstimmiges, jugendliches Liebespaar ab.

Für Drive und Tempo sorgt Davide Perniceni am Pult des Philharmonischen Orchesters Bremerhaven. Nicht zuletzt auch ihm ist die enthusiastische Begeisterung zu danken, mit der das Publikum diese Premiere aufgenommen hat.

Wolfgang Denker, 22.09.2019

Fotos von Heiko Sandelmann

Mariechen von Nimwegen

Premiere: 08.06.2019

besuchte Vorstellung: 27.06.2019

Gelungene Symbiose

Lieber Opernfreund-Freund,

das Martinů-Jahr 2019 – der Tod des hierzulande noch immer viel zu selten gespielten tschechischen Komponisten jährt sich heuer zum 60. Mal – ist auch für die hiesigen Opernhäuser Anlass genug, seine Werke auf den Spielplan zu setzen. Ehe in der kommenden Saison die Oper Frankfurt seine Juliette und die Staatsoper Hannover die Griechische Passion zeigt, macht zum Spielzeitabschluss 2018/19 das Stadttheater Bremerhaven den Anfang und spielt Teile seiner Marienspiele und damit gelingt eine echte Entdeckung.

1923 hatte es Martinů nach Paris gezogen, dessen avantgardistische Kunstszene eine große Faszination auf ihn ausübte. Doch nach und nach nahm er mehr und mehr tschechisches Lokalkolorit in seine Arbeiten mit auf, was sich auch in seinen vier Kurzopern zeigt, die er 1935 zu den Marienspielen zusammenfasst und die neben dem in Bremerhaven gezeigten Prolog und dem auf einer flämischen Legende basierenden Mariechen von Nimwegen noch das mährische Weihnachtsspiel Die Geburt des Herrn und Schwester Pasaclina nach einer spanisch-französischen Vorlage umfasst. Sein tonaler Kompositionsstil ist zwar immer wieder von spannungsgeladenen Dissonanzen durchzogen, lässt aber ebenso sehr seine tschechische Seele aufblitzen. Dies zeigt sich in diesem Werk, das wie eine Mischung aus Oratorium, Oper und Theaterstück daherkommt (in Bremerhaven übernimmt der junge Schauspiel Marc Vinzing die Rolle des erzählenden Prinzipals, spielt frisch und versiert und zeigt umwerfende Bühnenpräsenz), besonders deutlich. Der Prolog erzählt das biblische Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen, ist im Wesentlichen ein Chorwerk von monumentaler Wucht mit einzelnen solistischen Einlagen. Mariechen von Nimwegen berichtet dann von dem Mädchen Mariken, das sich im Wald verläuft, dort ausgerechtet auf den Teufel trifft und seiner Verführungskunst erliegt. Sie folgt ihm, lebt sieben Jahre mit ihm ein sündiges Leben, ehe ein biblisches Theaterstück sie bereuen und auf den Pfad der Tugend zurückkehren lässt.

Hauschef Ulrich Mokrusch zeichnet für die szenische Umsetzung dieser Rarität verantwortlich und zieht gleich zu Beginn alle Register. Die biblische Geschichte des Prologs lässt er effektvoll vom zu Anfang im Rang postierten Chor erzählen, ehe die Türen im Parkett aufschwingen und die Sängerinnen und Sänger sich im Saal, rechts und links des Publikums aufstellen. So entsteht ein wahrlich raumfüllender Klang, die „Verkündigung“ hat gleichsam etwas Erhabenes und der stark an ein Oratorium erinnernde Teil des Abends kommt so besonders zu Geltung. Für die Geschichte von Mariechen dann haben Okarina Peter und Timo Dentler, die auch für die dezenten Kostüme verantwortlich zeichnen, einen herabsenkbaren Bühnenboden ersonnen, durch den am Anfang von oben wie durch eine Tennenboden in einer Scheune das Licht fällt. Abgesenkt wird der Boden von Dutzenden Stahlseilen gehalten, die der Konstruktion etwas Filigranes geben und gleichzeitig die Waldkulisse für den Beginn der Erzählung sind. Die ausgezeichnete Personenführung und die eindrucksvollen Licht-und-Schattenspiele schaffen eine ruhige Erzählweise, die herrlich überzeichnete Kostümierung des Bibelspiels steht dazu in gelungenem Kontrast. In genialer Weise werden die verschiedenen Oratorien-, Schauspiel- und Opernteile so ineinander verwoben, dass ein eindrucksvoller Abend entsteht, der umso mehr neugierig macht auf die in Bremerhaven nicht gezeigten Teile der Marienspiele.

Die Sängerinnen und Sänger sind, wie der eingangs schon erwähnte Schauspieler Vinzing, allesamt wie gemacht für ihre Rollen. Victoria Kunzes Mariechen ist eine Frau, die der teuflischen Versuchung naiv erliegt, sich aber nach Jahren der Unterdrückung befreit. Das macht die gebürtige Bambergerin sicht- und hörbar mit ihrem großen darstellerischen Talent und einem farbenreichen Sopran, der alle Facetten ihrer Figur perfekt ausleuchtet. Die Partie des Teufels hat Martinů nicht in die Hände eines Baritons oder Basses gelegt, sondern eine Tenorpartie ersonnen, die Vikrant Subramanian mit heller, glanzvoller Stimme gestaltet. Patrizia Häusermann war mir schon als Törichte Jungfrau im Prolog aufgefallen mit ihrem Wärme verströmenden, ausdrucksstarken Mezzo. So ist auch die Partie der Muttergottes im zweiten Teil bei ihr in den besten Händen. Der Opernchor vollbringt Großes an diesem Abend, auch wenn gerade beim Gesang von der Galerie deutlich wird, dass die Damenstimmen nicht perfekt austariert sind. Ähnliches ist bei den Herren nicht zu beklagen, die singen und spielen fein aufeinander abgestimmt die umfangreiche Partie.

Unter der musikalischen Leitung des jungen Ektoras Tartanis, seines Zeichens 1. Kapellmeister am Haus, kann die Partitur Martinůs in all ihrer Pracht und all ihren Facetten funkeln. Der aus Griechenland stammende Dirigent lässt den an tschechisches Volksliedgut erinnernden Passagen ebenso viel Raum wie den kontrastreicheren, schroffen Passagen des Werkes, setzt gekonnt Akzente und so wird es ein extrem sehens- und hörenswerter Abend, der leider schon nach 80 Minuten endet. Das Publikum im nahezu voll besetzten Haus ist zu Recht begeistert und feiert die Entdeckung dieses außergewöhnlichen Werkes mit lang anhaltenden Ovationen.

Ihr Jochen Rüth 29.06.2019

Bilder siehe unten Premierenbesprechung

Martinu

MARIECHEN VON NIMWEGEN

Premiere am 8.6.2019

Holzschnittartiges Mysterienspiel

Bohuslav Martinů schuf seine „Marienspiele“ 1934. Sie bestehen aus den vier Kurzopern „Prolog. Die klugen und törichten Jungfrauen“, „Mariechen von Nimwegen“, „Die Geburt des Herrn“ und „Schwester Pascalina“, von denen das Stadttheater Bremerhaven die beiden ersten Teile in einer eindrucksvollen Produktion zum Abschluss der laufenden Spielzeit in deutscher Sprache herausbrachte.

Der Prolog greift ein Gleichnis aus dem Matthäus-Evangelium auf: In Erwartung des Bräutigams haben die klugen Jungfrauen nicht nur ihre Öllampen sondern auch Öl mitgenommen, während die Lampen der törichten Jungfrauen schnell erlöschen. Regisseur Ulrich Mokrusch hat dazu lediglich das Bild „Der Sturz der gefallenen Engel“ von Pieter Brueghel dem Älteren auf den Zwischenvorhang projizieren lassen, während der Chor vom Rang und von den Seitengängen singt. Das Ergebnis ist ein reizvoller und intensiver Raumklang, der vom Opernchor, dem Extrachor und dem Philharmonischen Orchester unter Ektoras Tartanis in beeindruckender Vielfalt realisiert wird.

In dem sich ohne Pause anschließenden zweiten Teil suggerieren die Ausstatter Okarina Peter und Timo Dentler zunächst eine geheimnisvolle Waldstimmung. Fast wartet man auf Rotkäppchen und den Wolf, aber es sind Mariechen und der nicht weniger gefährliche Teufel, die hier in Erscheinung treten. Zunächst leistet Mariechen Widerstand, aber nach einer längeren Hetzjagd und dem mit Schmuckgeschenken verstärkten Versprechung eines lustvollen Lebens sinkt sie ihm in die Arme. Rote Herzchen regnet es dabei auf die Bühne. Nach der Legende soll Mariechen sieben Jahre mit dem Teufel zusammengelebt und dabei alle Sünden ausgekostet haben. Ausgerechnet die Darbietung eines Jahrmarkttheaters, bei dem in ironisch-tollpatschiger Weise eine Art Passionsspiel aufgeführt wird, bringt Mariechen wieder auf den rechten Weg.

Mokrusch setzt in seiner sehr unterhaltsamen Inszenierung auf die Elemente des Volkstheaters, nicht zuletzt unterstrichen durch den von Marc Vinzing verkörperten Erzähler und Mahner. Die religiösen Aspekte dieses Mysterienspiel werden da eher zweitrangig. Aber Mariechens Schicksal vollzieht sich ohnehin eher holzschnittartig und weniger psychologisch motiviert.

Als Mariechen ist Julia Bachmann eingesprungen und hat sich die Partie in kürzester Zeit so perfekt und überzeugend angeeignet, dass keine Wünsche offen bleiben. Mit leuchtendem Sopran und sehr präsenter Darstellung steht sie im Mittelpunkt. Aber auch Vikrant Subramanian gibt mit schlankem Bariton einen smarten, eleganten Teufel ab. In dem Jahrmarktsspiel agieren Leo Yeun-Ku Chu als Christus, Patrizia Häusermann als seine Mutter und MacKenzie Gallinger als Teufel Maskaron mit dezenter Komik.

Die wunderbare und ausdrucksvolle Musik von Bohuslav Martinů, die zwischen böhmischer Folklore und Anklängen an Dvořrák und Janáček pendelt, ist bei Ektoras Tartanis und dem Philharmonischen Orchester in den besten Händen. Wieder einmal ist dem Stadttheater eine veritable Entdeckung zu verdanken.

Wolfgang Denker, 9.6.2019

Fotos von Manja Herrmann

MARIA DE BUENOS AIRES

Premiere am 27.04.2019

Eine eigene Welt voller Poesie und Mystik

Was für ein Abend! Schauspiel, Gesang und vor allem Tanz finden sich in Maria de Buenos Aires von Astor Piazzolla zu einem inspirierenden Kunstwerk zusammen. Hausherr Ulrich Mokrusch und Ballettchef Sergei Vanaev haben gemeinsam inszeniert. Herausgekommen ist eine beglückende Mischung aus Poesie, Melancholie und Mystik, bei der man in eine ganz eigene Welt, die vom Tango geprägt ist, geradezu hineingesogen wird.

Astor Piazzollas Werk Maria de Buenos Aires trägt die Bezeichnung „Operita“. Es wurde 1968 in Buenos Aires uraufgeführt und kam 1999 erstmals nach Deutschland. Inzwischen hat es auch hierzulande einen festen Platz im Repertoire gefunden. Eine richtige Oper ist „Maria de Buenos Aires“ allerdings nicht, auch kein reines Tanzstück. Vielmehr wird versucht, dem Mythos „Tango“ in einer Art poetischer Erzählung mit Musik nachzuspüren. Das Libretto von Horacio Ferrer ist gespickt mit Metaphern und Symbolen. Die Titelfigur Maria steht für die Inkarnation des Tangos und der Stadt Buenos Aires. Maria war die große Liebe von El Duende, dem Geist. Der beschwört die Erscheinung Marias und erzählt in zeitlichen Sprüngen ihre Geschichte: ihren Abstieg in die Prostitution, ihren Tod und ihre Wiederkehr als Schatten. Der Schatten bringt schließlich ein Mädchen zur Welt - eine neue Maria. Dazwischen gibt es viele skurrile Episoden mit Dieben, Hurenmüttern, Marionetten oder dem „Zirkus“ der abstrusen Psychoanalytiker.

Geprägt ist die Aufführung besonders von der Handschrift Sergei Vanaevs. In seiner Choreographie wird nicht einfach nur Tango getanzt Mit seinen zehn Tänzerinnen und Tänzern findet er immer neue Konstellationen und immer neue Spannungsbögen. Mal wirbeln sie voller Leidenschaft, bis hin zu fast akrobatischem Einsatz, über die Bühne, mal gibt es innige Momente, bei der die Welt scheinbar zum Stillstand kommt. Das ist ausdrucksvolles Tanztheater in Perfektion. Und immer ist Maria der Mittelpunkt. Das ist so geschickt gemacht, dass Patrizia Häusermann, die die Maria verkörpert, sich nahtlos in das Tanzensemble einfügt. Und stimmlich ist sie mit ihrem dunklen, sinnlichen Mezzo ohnehin ein Ereignis. Da wird jede Nuance, jede Farbe ausgekostet.

Benno Ifland ist als El Duende eine charismatische Persönlichkeit, die durchgehend fesselt. Und er verfügt über eine wunderbare, geradezu melodische Diktion. Vikrant Subramanian trifft als La Voz de un Payador (Stimme eines Sängers) mit seinem schlanken Bariton den Stil seiner Lieder punktgenau.

Mokrusch lässt die 17 Szenen mit dezentem Einsatz der Drehbühne und sinnvollen Lichtstimmungen nahtlos ineinander übergehen. Der Bogen ist dabei von der rituellen Beerdigung Marias bis zur burlesken Szene der wie Clowns agierenden Psychoanalytiker weit gespannt. Die Seiten der von Darko Petrovic gestalteten Bühne wirken wie ein aufgeklapptes Bandoneon, stehen aber auch für Häuserfronten mit Türen und Fenstern. Das echte Bandoneon wird einfühlsam von Lothar Hensel gespielt, der in diesem Fall Primus inter Pares bei den elf Musikern des Bremerhavener „Tango-Orchesters“ ist.

Die beschwören unter der Leitung von Ektoras Tartanis die Klangwelt von Astor Piazzollas wunderbarer Musik mit subtilen Feinheiten, aber auch mit viel Schwung absolut authentisch. Ein Abend, der süchtig machen kann.

Wolfgang Denker, 28.04.2019

Fotos von Manja Herrmann

GIER NACH GOLD - MCTEAGUE

Premiere am 23.03.2019

Vorsicht vor Zahnärzten!

Barbiere und Ärzte gibt es durchaus auf der Opernbühne (etwa bei Rossini, Cornelius und Berg) - aber Zahnärzte? Die gibt es sehr wohl, zumindest seit der Uraufführung der Oper McTeague von William Bolcom, die 1992 in Chicago erfolgte. Die Oper brauchte etliche Jahre, um den Weg nach Europa zu finden. Sie wurde unter dem Titel Gier nach Gold -McTeague erstmalig 2016 in Linz gespielt. Dort wurde sie als „weltweit erste und einzige Zahnarzt-Oper“ angekündigt. Das Stadttheater Bremerhaven sicherte sich nun die deutsche Erstaufführung.

Der Stoff beruht auf dem gleichnamigen Roman von Frank Norris, der 1899 veröffentlicht wurde und den Erich von Stroheim gut zwanzig Jahre später verfilmt hatte. Dauer des Films: mehr als acht Stunden. Ganz so lang ist die Oper von William Bolcom nicht, die er auf ein Libretto von Arnold Weinstein und Robert Altman (auch ein berühmter Filmproduzent) geschrieben hat. Hier genügen zweieinhalb Stunden, um den Aufstieg und Untergang des Zahnarztes McTeague zu schildern.

Die Handlung spielt um 1900 in San Francisco. Der große Goldrausch ist gerade vorüber, zeigt aber noch seine Nachwirkungen. McTeague hat es vom Goldminenarbeiter zu einem anerkannten Zahnarzt mit einer eigenen Praxis gebracht. Als „Firmenschild“ hängt ein riesiger goldener Zahn vom Schnürboden herab. McTeague verliebt sich in seine Patientin Trina, die eigentlich mit McTeagues Freund Schouler verbandelt ist. Der verzichtet aber großzügig. Erst als Trina einen Lotterie-Gewinn von 5000 Dollar in Gold erzielt, ist sie wieder interessant für Schouler. Und so sinnt er auf Rache. Er hetzt dem Zahnarzt das Gesundheitsamt in die Praxis. Denn McTeague hat weder ein Diplom noch eine Lizenz. Das hat fatale Folgen: Die Praxis wird geschlossen. McTeague verarmt und wird Tagelöhner. Seine Frau Trina hat ein geradezu pathologisches Verhältnis zum Geld entwickelt und ist nicht bereit, ihren Mann zu unterstützen. Geiz ist eben geil, wie ein Medienkonzern immer in seiner Werbung behauptet hat.

Es kommt zum Streit. McTeague bringt Trina um und flieht mit dem Gold in die Wüste von Nevada. Dort trifft er wieder auf Schouler, der mit McTeagues ehemaliger Putzhilfe Maria seinerseits auf trügerischer Goldsuche ist. Um McTeague dem Sheriff auszuliefern, kettet Schouler ihn mit Handschellen an sich. Aber McTeague tötet auch seinen ehemaligen Freund. In sengender Sonne und fernab von der nächsten Wasserquelle ist damit auch sein Schicksal besiegelt.

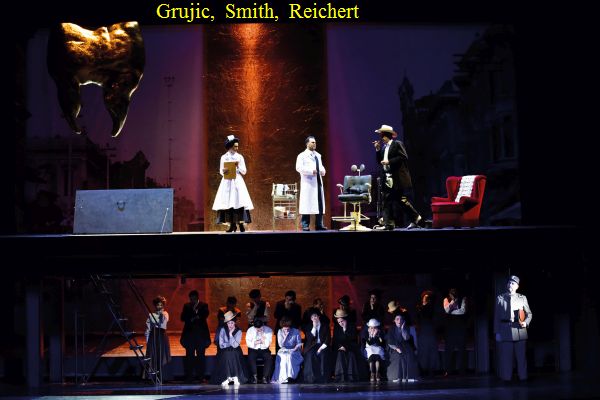

Regisseur Matthias Oldag, der in Bremerhaven schon für eine fulminante Inszenierung von Menottis „Konsul“ gesorgt hatte, ist mit McTeague wieder ein Volltreffer gelungen. Auf einem Hintergrundprospekt sind mal San Franciscos Straßen mit Oldtimern zu sehen, dann ist es wieder der rissige, trockene Boden der Salzwüste, von eine roten Sonnenscheibe erbarmungslos beschienen. Die Bühne (von Susanne Richter) wird in zwei Ebenen genutzt - oben die Zahnarztpraxis, unten das Wartezimmer. Für die Hochzeit wird ein ausgelassenes Bankett inszeniert, in das der Lotterie-Bote wie ein Wesen aus einer anderen Welt hereinplatzt.

Mit ironischem Augenzwinkern ist die Jahrmarktsszene mit Luftballons, einem „Hau den Lukas“ und (als Bezug zu Bremerhaven) einem Eisbären ausgestattet. Die Handlung wird als Rückblick erzählt. Gleich zu Beginn sieht man den verzweifelten McTeague in der Wüste. Diese Wüstenszenen werden wiederholt eingeschoben. Das Finale mit den schicksalhaft aneinander geketteten Männern hat etwas von einer antiken Tragödie. Die Charaktere der Protagonisten werden von Oldag sehr treffsicher und mit feiner Differenzierung gezeichnet. Vor allem Trinas Abdriften in eine besondere Form des Wahnsinns wird sehr deutlich.

Die Musik von Willuiam Bolcom ist durchweg unterhaltsam. Da gibt es Anklange an Puccini, Strauss, Britten und andere. Elemente der Filmmusik, des Jazz, des Ragtime und des Musicals mischen sich zu einer gut verträglichen Melange. Die Musik beim Hochzeitsbankett ist ausgesprochen schmissig und geht unmittelbar in die Beine. Vor allem im zweiten Teil gewinnt Bolcoms Komposition immer mehr an Eigenprofil, etwa in Trinas „Wahnsinnsarie“ oder dem Finale voller dramatischer Schlagkraft. Marc Niemann und das Philharmonische Orchester Bremerhaven sorgen dafür, dass niemals Langeweile aufkommt.

Für die Titelpartie wird ein Sänger benötigt, der auch heldentenorale Ansprüche erfüllen kann. Die Uraufführung wurde immerhin von Ben Heppner gesungen, und in Linz war ursprünglich Stephen Gould vorgesehen. Mit James Allen Smith steht in Bremerhaven ein Sänger zur Verfügung, der die besten Voraussetzungen für die viel Kraft fordernde Partie mitbringt. Smith singt sie mit beeindruckender Intensität. Aber auch Bariton Marek Reichert kann da als Schouler durchaus mithalten. Tijana Grujic vollbringt als Trina darstellerisch und gesanglich eine Glanzleistung. Und Patrizia Häusermann gibt der Maria nachdrückliches Profil.

Wolfgang Denker, 24.03.2019

Fotos von Manja Herrmann

William Bolcom

gehört zu den bei uns fast nie gespielten tollen amerikanischen Komponisten Bolcom, der immerhin den Pulitzer Preis für Musik bekam! Es ist nicht hoch genug zu bewerten, daß der Intendant des Stadtheaters Bremerhaven Ulrich Mokrusch endlich dieses lohnenswerte Werk ausgräbt und sich damit ums Musiktheater ernsthaft verdient macht, während seine Intendantenkollegen landauf landab in stupider Ignoranz und Langeweile uns mit den immergleichen Werken auf dem Spielplänen langweilen. Bravo! Wir haben einige Links gelegt, damit Sie, verehrte Opernfreund diesen großen Komponisten endlich kennenlernen und die Kritik von unserem Wolfgang Denker vielleicht zum Anlaß nehmen für eine Opernreise nach Bremerhaven. Wer weiß ob man dieses Werk überhaupt noch einmal sonst sieht. Für diese grandiose fulminante Inszenierung, diese mutige Entdeckung und auch hervorragende Umsetzung müssen wir den OPERNFREUND STERN vergeben.

TRAILER der Linzer Produktion 2016

Songs mit der großartigen Joan Morris - Bolcom persönlich am Klavier

Violin Concerto in D

Highlights der Oper A view from the bridge - Opera Rom

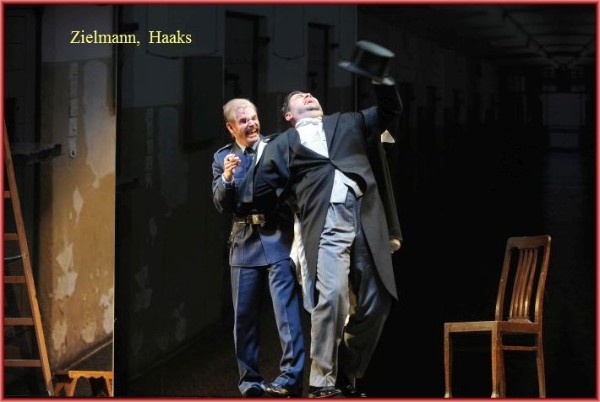

DIE HERZOGIN VON CHICAGO

Premiere am 09.02.2019

Pralles Vergnügen mit schmissiger Musik und viel Tanz

Die Operetten „Gräfin Mariza“ und „Die Csárdásfürstin“ sind die Werke von Emmerich Kálmán, die jeder kennt und liebt. Auch „Die Zirkusprinzessin“ und die „Zigeunerliebe“ tauchen immer mal wieder in den Spielplänen auf. Aber Kálmán hat über zwanzig Operetten geschrieben, darunter auch die im Jahr 1928 entstandene Tanz-Operette Die Herzogin von Chicago. Auch sie findet in letzter Zeit zwar wieder mehr Beachtung (etwa in Produktionen am Deutschen Theater in München oder an den Opernhäusern von Leipzig und Regensburg), gleichwohl ist diese Operette immer noch eine Rarität. Das Stadttheater Bremerhaben präsentiert das Werk nun in einer rundum vergnüglichen Produktion.

Die Operetten „Gräfin Mariza“ und „Die Csárdásfürstin“ sind die Werke von Emmerich Kálmán, die jeder kennt und liebt. Auch „Die Zirkusprinzessin“ und die „Zigeunerliebe“ tauchen immer mal wieder in den Spielplänen auf. Aber Kálmán hat über zwanzig Operetten geschrieben, darunter auch die im Jahr 1928 entstandene Tanz-Operette Die Herzogin von Chicago. Auch sie findet in letzter Zeit zwar wieder mehr Beachtung (etwa in Produktionen am Deutschen Theater in München oder an den Opernhäusern von Leipzig und Regensburg), gleichwohl ist diese Operette immer noch eine Rarität. Das Stadttheater Bremerhaben präsentiert das Werk nun in einer rundum vergnüglichen Produktion.

Die Handlung der Die Herzogin von Chicago folgt dem üblichen Operetten-Schema: Erste Verliebtheit, dann Krach, Missverständnis und Trotzreaktionen und schließlich das unvermeidliche Happy End. Hier ist es die amerikanische Milliardärstochter Mary Lloyd, die mit ihren überdrehten Freundinnen eine Wette abgeschlossen hat: Wer das kauft, was für Geld am schwersten zu haben ist, gewinnt.

Sie trifft auf Sándor Boris, den Erbprinzen des verarmten Phantasielandes Sylvarien, und möchte mit ihm tanzen. Musikalisch steht sie aber für Charleston und Slowfox, er hingegen für Walzer und Csárdás. Dieser Wettstreit, das eigentliche Thema der Operette, bleibt unentschieden. Um ihre Wette zu gewinnen, kauft sie das Schloss des Prinzen und will ihn gleich als Dreingabe. Dazu wird sie noch schnell zur Herzogin von Chicago erhoben. Als Sándor von der Wette erfährt, will er sich zum Trotz mit der reizend lispelnden Prinzessin Rosemarie verloben. Die hat aber längt mit James Jonny Jacques Bondy angebandelt, dem Sekretär von Mary. Damit die Liebenden doch noch zusammenfinden, wird ein Hollywood-Regisseur wie ein Deus ex machina herbeigezaubert, der die (natürlich dann glücklich endende!) Geschichte der beiden verfilmen will.

Kálmán hat für dieses unterschätzte Werk eine durchweg schmissige Musik geschrieben, deren beste Nummern auch durchaus in der „Gräfin Mariza“ ihren Platz haben könnten, wie das sentimentale Lied „Wiener Musik“ oder die Buffo-Duette. Und für die amerikanischen Rhythmen (die natürlich mit Jazz nichts zu tun haben) hat Kálmán eine reizvolle, damals moderne Tonsprache gefunden.

Vor allem ist die Musik aber durchgehend so temperamentvoll, dass ständig und furios getanzt wird. Dem Dirigenten Hartmut Brüsch und dem Philharmonischen Orchester Bremerhaven ist der Spaß an dieser Musik in jedem Takt anzumerken, so schwungvoll und mitreißend kommt sie daher. Aber dass Kálmáns Herz doch etwas mehr für Walzer und Csárdás schlägt, ist auch zu spüren.

Die Inszenierung von Felix Seiler glänzt durch eine schier überbordende Lebendigkeit. Gleichberechtigt ist daneben aber auch die Choreographin Andrea Danae Kingston zu nennen. Was sie aus dem Ballettensemble, aber auch aus den Sängern an tänzerischen Aktionen herausholt, ist mehr als beeindruckend. Regie und Choreographie gehen hier Hand in Hand und sorgen für ein fast dreistündiges, pralles Vergnügen. Die vielen kleinen und liebevoll erdachten Details bis hin zu den mit Petrus tanzenden Engeln und den auf Knien herumwuselnden „Kindern“ kann man gar nicht alle aufzählen. Auch das mit zwei Ebenen arbeitende, stimmungsvolle Bühnenbild sowie die farbenprächtigen Kostüme, beides von Barbara Bloch, sorgen für optischen Genuss.

Dass Regensburg ebenfalls Die Herzogin von Chicago im Programm hat, erwies sich als Glücksfall. Denn der Bremerhavener Tenor Christopher Busietta war indisponiert und konnte die Partie des Sándor nicht singen, wohl aber sprechen und spielen. Für den Gesang sprang Mark Adler aus Regensburg ein und rettete so die Premiere. Beide ergänzten sich perfekt: Adler sang mit höhensicherem Tenor und gefühlvollem Ausdruck, etwa bei „Komm in mein kleines Liebesboot“, die umfangreiche Partie von der Seite, während Busietta prächtig agierte und zum Gesang von Adler sogar die Lippen synchron bewegte. Als Mary überzeugt Tijana Grujic mit ihrem hübschen Sopran und sehr attraktiver Ausstrahlung. Ihr in mehrfachen Variationen wiederholtes Lied „Ein kleiner Slowfox mit Mary“ sticht besonders hervor. Victoria Kunze als Prinzessin Rosemarie und MacKenzie Gallinger als James Bondy sind das ebenso sympathische wie spielfreudige Buffopaar. Am Hof von Sándor sorgen John Wesley Zielmann als Finanzminister und Leo Yeun-Ku Chu als Staatsminister für immer neue, slapstickartige Späßchen. Chu gibt zusätzlich einen überzeugenden Zigeunerprimas ab. Vikrant Subramanian ist Sándors Adjutant und auch der leicht debile König Pankraz von Sylvarien. Und der Chor in der Einstudierung von Mario Orlando El Fakih Hernández mischt tänzerisch und gesanglich ordentlich mit.

Wolfgang Denker, 10.02.2019

Fotos von Heiko Sandelmann

MADAMA BUTTERFLY

Ambivalente Schuldfrage

Premiere am 25.12.2018

Gemeinhin gilt der amerikanische Marineleutnant Benjamin Franklin Pinkerton in Giacomo Puccinis gefühls- und tränenreicher Oper Madama Butterfly als der skrupellose Lüstling, der nur auf sein Vergnügen aus ist und seine Cio-Cio-San kaltschnäuzig sitzen lässt, während diese das unschuldige Opfer ist. Ganz so simpel sieht es Regisseurin Béatrice Lachaussée in ihrer Inszenierung von Madame Butterfly, die in diesem Jahr als traditionelle Weihnachtspremiere am Stadttheater Bremerhaven herauskam, denn doch nicht. Bei ihr ist die Schuldfrage durchaus ambivalent. Sicher - dass Pinkerton eine fünfzehnjährige Japanerin heiratet mit der Option, dass diese „Ehe“ nur auf Zeit gedacht ist, ist verwerflich. Aber ganz so skrupellos zeichnet sie den Pinkerton nicht. Er hat durchaus Zweifel daran, ob das alles so richtig ist, was er da tut. Das zeigt sich besonders im Liebesduett, bei dem er und auch Butterfly eher scheu und zaghaft agieren. Testosterongesteuert sieht anders aus. Und wenn er im 3. Akt zurückkehrt, um sein Kind zu holen (von dem er ja nichts ahnte) ist seine Reue und Bestürzung durchaus ehrlich.

Butterfly hat zunächst ernsthaft an ihr Glück geglaubt, was man einer fast naiven Fünfzehnjährigen ja auch zugestehen kann. Aber dann begeht sie einen entscheidenden Fehler, indem sie sich gänzlich von ihrer japanischen Kultur lossagt. Sie schwört nicht nur ihrem Glauben ab, was ihr die Ächtung ihrer Familie, verkörpert durch den Onkel Bonzo, einbringt und sie in der Gesellschaft isoliert. Sie gibt sich auch, wie sie meint, ganz als Amerikanerin, trägt ein schickes Kleid und hat ihre Haare blondiert. Dazu hat sie mit Sonnenbrille, Strohhut und Zigaretten genau die Accessoires, die auch Pinkerton bei seinem Auftritt hatte. Sie ist eine genaue Kopie von Pinkertons amerikanischer Frau Kate (Victoria Kunze), wie sich bei deren Auftritt im 3. Akt erweist. Diese Verdoppelung mutet allerdings etwas kurios an, wie auch das effekthascherische Kostüm von Onkel Bonzo. Dadurch, dass Butterfly die Augen vor der Realität schließt und gegen alle Warnungen taub ist, trägt sie auch ein wenig Mitschuld an ihrem Unglück.

Ansonsten kann man die Kostüme und die Bühnenausstattung von Nele Ellegiers als durchaus gelungen bezeichnen. Die etwas karge Optik mit nur ein paar verschiebbaren Wänden im 1. Akt und später mit schmucklosem, in kaltes Neonlicht getauchtem Beton korrespondiert aber mit dem sehr sachlichen Stil der Inszenierung. Lachaussée verzichtet auf jeglichen Kitsch und drückt auch nicht auf die Tränendrüse. Die Taschentücher bleiben trocken, was aber nicht heißt, dass ihre Inszenierung nicht berührt. Denn die Personenführung ist in ihren Details intelligent und ansprechend. Das Ausmaß der Tragödie kommt gut zur Geltung.

Das ist auch den guten sängerischen Leistungen zu danken. In der Titelpartie stellt sich Judith Kuhn mit üppig aufstrahlendem Sopran vor. Ihre Cio-Cio-San begeistert nicht nur in der Arie „Un bel di vedremo“ („Eines Tages seh’n wir“), die sie mit emotionaler Intensität gestaltet, sondern durchweg bis zum erschütternden Schluss. Auch Costa Latsos kann als Pinkerton mit höhensicherem und mühelos über das Orchester strahlendem Tenor überzeugen. Er meistert in der Darstellung den Spagat zwischen Leichtsinn und Reue. Als durch und durch noblen Gentleman gibt Alexandru Aghenie mit hellem Kavaliersbariton den Konsul Sharpless. Patrizia Häusermann zeigt sich als Butterflys Dienerin und Vertrauter Suzuki mitfühlend und gefestigt. Ihr schöner Mezzo kommt in der Partie bestens zur Geltung, besonders im Duett mit Judith Kuhn.

MacKenzie Gallinger ist der schleimige Goro, der in einem Foto-Leporello seine „Damen“ anbietet. Als Onkel Bonzo hat Bassist Leo Yeun-Ku Chu einen imposanten Auftritt. In weiteren Partien bewähren sich u. a. Christopher Busietta als Fürst Yamadori, Róbert Tóth als Kommissär und Jongwook Jeon als Standesbeamter. Für die Einstudierung des wieder gut disponierten Opernchors zeichnet Mario Orlando El Fakih Hernández verantwortlich.

Wie Marc Niemann und das Philharmonische Orchester Bremerhaven Puccinis Musik mit sinnlicher Klangfülle, aber auch mit viel Sinn für feinste Details umsetzen, hat große Klasse. Das Schwelgen im Klang wird beim Auftritt des Kindes oder bei der Ankunft von Pinkertons Schiff zum Ereignis.

Wolfgang Denker, 26.12.2018

Fotos von Heiko Sandelmann

DIE ZAUBERFLÖTE

Premiere am 03.11.2018

Papageno bezaubert alle

Die letzte Zauberflöte im Stadttheater Bremerhaven liegt gut dreizehn Jahre zurück. Damals wollte Regisseurin Sibylle Krantz den Focus auf den Machtkrieg zwischen Sarastro und der Königin der Nacht legen. Für die aktuelle Inszenierung zeichnet Roland Hüve verantwortlich, der in Bremerhaven bisher für Operette (Fledermaus, Graf von Luxemburg) und Musical zuständig war und für herausragende Produktionen gesorgt hatte. Unvergessen sind seine Inszenierungen von West Side Story, Crazy For You und vor allem von Singin’ in the Rain. Nun also Oper - dazu noch eine der beliebtesten des Repertoires.

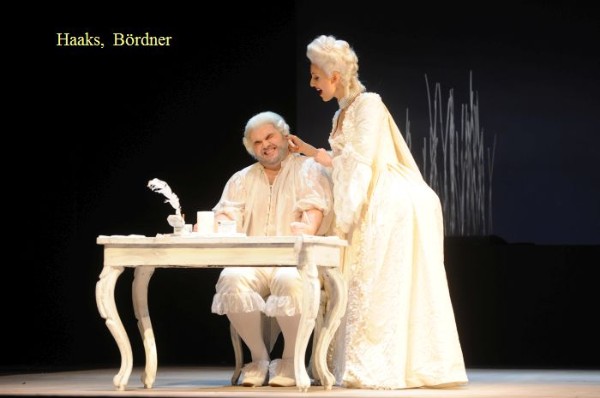

Hüve bezeichnet die Zauberflöte als „Oper aller Opern“ - ein Prädikat, das aber eigentlich für den Don Giovanni vorbehalten ist. Seine Inszenierung fällt gemessen an diesem Anspruch aber ohne tiefschürfende Akzente aus. Auch er stellt den Konflikt zwischen Sarastro und der Königin der Nacht in den Vordergrund. Schon bei der Ouvertüre marschieren beide mit ihrem Gefolge vor dem geschlossenen Vorhang auf. Aber sie sind keine Gegner, sondern verabreden sich zu einer Art Experiment, das sie mit Pamina und Tamino durchführen wollen, dessen Verlauf immer wieder von der Königin der Nacht aus dem Hintergrund beäugt wird. Aber abgesehen von diesem Ansatz, lässt Hüve die Zauberflöte in gewohnten Bahnen abspulen. Seinem Prinzip einer werkgetreuen Inszenierung ohne Verfremdungen ist Hüve auch hier treu geblieben. Die Elemente der Freimaurerei sind dabei allerdings komplett ausgespart. Sarastro und seine Welt sind in der Mozart-Zeit angesiedelt: Perücke, Puder und opulente Kostüme von Dorit Lievenbrück bestimmen den optischen Eindruck. Nur Tamino und Pamina sind heutig - sie ein flotter Teenager mit Pferdeschwanzfrisur, er ein Jüngling in Schlips und Kragen. Die beiden jungen Leute wirken in ihrem Outfit wie Brad und Janet aus der „Rocky Horror Show“, nur dass sie sich nicht in die Welt von Frank N. Furter, sondern in die nicht minder skurrile von Sarastro verirren.

Das nüchterne Einheitsbühnenbild (auch von Lievenbrück) zeigt graue Wände mit rückwärtig freiem Blick auf den Sternenhimmel und einen abgestorbenen Baum. Nur diverse Lichtstimmungen variieren die Szenerie. Hüve inszeniert genau an der Vorlage, ohne Überraschungen, aber auch ohne Willkürlichkeiten. Er erzählt die Handlung geradlinig und schnörkellos. Man bekommt eine eher harmlose, unbeschwerte Version zu sehen, die aber durchaus fesselt und Spaß macht. Da gibt es die „furchterregende“ Schlange am Beginn, da marschieren Sarastros Priester mit viel Pathos auf und der Dolch, mit dem Pamina Sarastro morden soll, schwebt vom Himmel. Trotzdem will der Funke diesmal nicht so recht überspringen. Vieles bleibt zu brav und harmlos. Auch bei den Auftritten der Königin der Nacht hätte man sich etwas mehr effektvollen Bühnenzauber gewünscht. Nur die Bühne etwas hochzufahren reicht nicht. Aber immerhin darf Papageno seine sympathisch-drolligen Späßchen machen. Überhaupt Papageno - diese Figur hat Hüve mit besonderer Liebe und mit viel Charme charakterisiert. Vikrant Subramanian hat in dieser Partie die Sympathien ganz auf seiner Seite und bezaubert alle, seine Darstellung macht einfach Spaß. Er singt und spielt dabei mit viel Witz und überzeugendem Einsatz.

Einen furiosen Eindruck hinterlässt Marie-Christine Haase als Königin der Nacht. Mit herrischem Ausdruck gibt sie der Rolle markantes Profil. Ihre beiden vertrackten Arien serviert sie virtuos und mit einem Feuerwerk an Spitzentönen. Direkt zum Herzen zielt die berührende Darstellung der Pamina durch Tijana Grujic, die ihren schönen Sopran mit Anmut aufstrahlen lässt. Besonders in ihrer g-moll-Arie „Ach, ich fühl’s“ findet sie zu einem bewegenden Ausdruck. Christopher Busietta hat es als Tamino daneben etwas schwer, auch wenn er durchweg eine gute Figur macht. Seinem etwas spröden Timbre mangelt es noch an Schmelz und Wärme. Gleichwohl gestaltet er die Bildnisarie mit viel Ausdruck.

Leo Yeun-Ku Chu ist mit seinem fülligen Bass auch als Sarastro eine sichere Bank und dabei ganz in seinem Element. Er gibt der Partie Würde und Ausstrahlung, in den Dialogen allerdings zuviel hölzernes Pathos. Die Papagena ist bei Victoria Kunze ein kugelrunder Kobold, bevor sie sich als hübsches Mädchen entpuppt. Ihr Duett mit Papageno hat spielerischen Charme. Der nicht schwarz geschminkte, aber ganz in bedrohlichem Schwarz gekleidete Monostatos ist bei MacKenzie Gallinger dank seiner Agilität gut aufgehoben. Er singt auch den Ersten Geharnischten.

Für ordentliche Aktion sorgen die drei Damen gleich zu Beginn bei der Beseitigung der monströsen Schlange. Mit Judith Kuhn, Patrizia Häusermann und Sünne Peters sind sie stimmkräftig besetzt. Gute Ensembleleistungen gibt es auch von Henryk Böhm (Sprecher und Zweiter Geharnischter) sowie Róbert Tóth (Priester). Die drei Knaben Julian Franzius, Jacob von dem Busche und Nicolas Hüchting wurden aus dem Knabenchor Unser Lieben Frauen Bremen rekrutiert und bewähren sich bestens. Das kann man auch über den von Mario Orlando El Fakih Hernández einstudierten Chor sagen, der seine Aufgaben klangschön erfüllt.

Das Philharmonische Orchester Bremerhaven unter der Leitung von Marc Niemann findet die richtige Balance zwischen weihevollem Pathos und spielerischer Leichtigkeit. Niemann sorgt für eine detailgetreue und ausgewogene Wiedergabe, die der Zauberflöte in jedem Moment gerecht wird. Diese Produktion dürfte, trotz der kleinen Einschränkungen, ein Publikumserfolg werden.

Wolfgang Denker, 04.11.2018

Fotos von Heiko Sandelmann

SUNSET BOULEVARD

Premiere am 22.09.2018

Realitätsverlust einer alternden Diva

Wenn eine Sache abgeschlossen ist, sagt man oft „Klappe zu, Affe tot”. In der Karriere des einst großen Stummfilmstars Norma Desmond ist die letzte Klappe schon vor langer Zeit gefallen. Nur sie selbst will es nicht wahrhaben, auch wenn sie gerade ihren kleinen Hausschimpansen tränenreich begräbt.

Andrew Lloyd Webbers Musical „Sunset Boulevard“ (nach dem berühmten Film mit Gloria Swanson) führt in das Hollywood der fünfziger Jahre, wo junge Talente auf Arbeits- und Glückssuche sind. Darunter befindet sich auch der total abgebrannte Drehbuchschreiber Joe Gillis, der auf der Flucht vor seinen Gläubigern in der Villa von Norma Desmond landet. Die alternde Diva zwingt ihn geradezu, ihren (grottenschlechten) Drehbuchentwurf zu einem „Salome“-Film zu überarbeiten und vereinnahmt ihn dabei immer mehr. Als sich Joe schließlich zugunsten seiner jungen Kollegin Betty Schaefer aus Normas Fängen lösen will und ihr die ungeschminkte Wahrheit über ihr niemals stattfindendes Comeback ins Gesicht schleudert, wird er von ihr erschossen. In dem Musical erzählt Joe die Ereignisse im Rückblick als „Toter“.

„Sunset Boulevard“ steht etwas im Schatten anderer Werke von Lloyd Webber, nicht zuletzt weil musikalisch wirklich zündende Songs eher sparsam eingestreut sind und die Eingangszenen mit dem retrospektiven Sprechgesang etwas zu lang sind. „Wie immer besteht Lloyd Webbers Partitur nur aus fünf Melodien“, sagt Kapellmeister Ektoras Tartanis, was sicher etwas übertrieben ist. Gleichwohl bietet das Musical eine Story, die stimmig und berührend ist.

Aber das Werk steht und fällt eben doch mit der Besetzung der Norma Desmond und des Joe Gillis. Und da blieben in Bremerhaven mit Sascha Maria Icks uns Vikrant Subramanian keine Wünsche offen. Icks gehört dem Schauspielensemble an und hat z. B. als Edith Piaf begeistert. Stimmlich ist sie nicht unbedingt eine typische „Musical-Röhre“, obwohl sie auch ordentlich aufdrehen kann. Sie singt und spielt dafür aber die Norma Desmond mit feinen, sehr gut austarierten Nuancen. Den Song „Nur ein Blick“ schleudert sie nicht auftrumpfend oder triumphierend-trotzig heraus - bei ihr wird er eher zu einer träumerischen Erinnerung an vergangene Zeiten, ebenso das eindrucksvolle „Träume aus Licht“. Die Attitüde der Diva, die keinen Widerspruch duldet, trifft sie punktgenau. Den fortschreitenden Wahn der alternden Schauspielerin führt sie äußerst überzeugend vor. Und wenn sie sich nach dem Mord in ihr Salome-Kostüm stürzt und sich inmitten von Filmaufnahmen wähnt, kann die Szene schon wohlige Gruselschauer erzeugen. Die Tragik dieser unglücklichen Figur wird mehr als deutlich.

Vikrant Subramanian ist für den Joe eine perfekte Besetzung. Von Anbeginn sind er und die Rolle eins. Seine Gestaltung begeistert durchgängig. Er singt und spielt den verarmten Joe mit burschikoser Leichtigkeit, mit wohldosierter Mischung aus echtem Gefühl und Zynismus („Talent hatte ich letztes Jahr, dieses Jahr habe ich Hunger.“). Mit seinem schlanken Bariton setzt er auch gesangliche Maßstäbe.

Auch Normas Diener Max (der sich später als ihr erster Ehemann und Regisseur Max von Mayerling entpuppt) ist eine tragische Figur. Andrea Matthias Pagani hat mit der Rolle reichlich Erfahrung. Das ist in jeder Phase seiner anrührenden Darstellung spürbar. Hinter seiner scheinbaren Unnahbarkeit verbirgt er seine tiefe Verbundenheit mit Norma und seine Sorge um ihre psychische Zerbrechlichkeit. Patrizia Häusermann bringt als Betty Schaefer sympathische und erfrischende Jugendlichkeit in ihre Rolle. Sehr hübsch gelingt ihr Duett „Denn wir lieben uns viel zu sehr“ mit Joe. Der Chor hat hier überwiegend solistische Aufgaben. Fast jede Sängerin und jeder Sänger übernimmt eine der vielen kleinen Rollen

Die Inszenierung von Ansgar Weigner ist ein Volltreffer. Die überdrehte Filmwelt Hollywoods mit Leo Yeun-Ku Chu als Cecile B. DeMille im Zentrum wird ebenso getroffen wie Normas Einsamkeit in ihrer ehemals prunkvollen, inzwischen etwas heruntergekommenen Villa. Diese ist von Bühnenbildnerin Barbara Bloch (die auch für die stimmigen Kostüme verantwortlich zeichnet) eindrucksvoll und opulent ausgestattet. Mittels Drehbühne und verschiebbaren Wänden werden immer neue Schauplätze imaginiert.

Ironische Tupfer wie die Neueinkleidung von Joe oder die Fitness-Torturen von Norma werden gekonnt gesetzt. Aber vor allem ist Weigner eine feinsinnige Personenführung gelungen, die den Absturz von Norma Desmond beklemmend nachvollziehbar macht. Ballettszenen gibt es nur wenige (Choreographie von Lidia Melnikova), die dann aber schwungvoll und gelungen sind.

Ektoras Tartanis am Pult des Philharmonischen Orchesters Bremerhaven lässt die süffige Musik von Lloyd Webber geradezu aufblühen. Die Widerholungen mancher Motive werden gekonnt aufbereitet. Der konsequent durchgehaltene musikalische Fluss garantiert eine Wiedergabe ohne Brüche oder Stillstand. Eine Eröffnungspremiere, wie sie besser und fesselnder nicht sein könnte.

Wolfgang Denker, 23.09.2018

Fotos von Manja Hermann

DER UNTERMIETER (THE LODGER)

Premiere am 02.06.2018

Opern-Thriller mit wohligem Gruseleffekt

Am Ende der Saison soll man es doch einmal betonen: Das Stadttheater Bremerhaven ist in Sachen Spielplangestaltung vorbildlich. Neben populären Opern (wie in dieser Spielzeit etwa „Rigoletto“ und „Der Liebestrank“) finden sich auch immer eher selten gespielte Werke („Der Konsul“) oder absolute Neuentdeckungen. Diesen Status kann „Der Untermieter“ („The Lodger“) von der britischen Komponistin Phyllis Tate (1911-1987) ohne Einschränkung für sich beanspruchen.

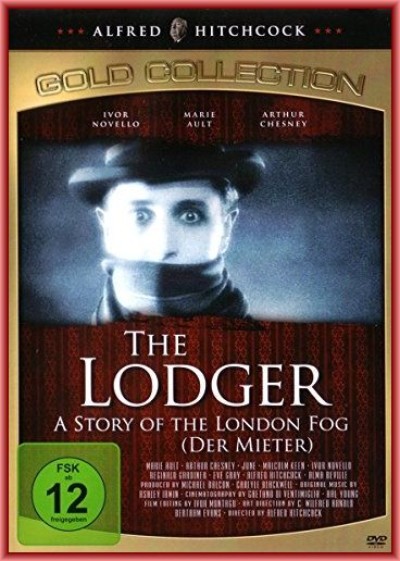

„Der Untermieter“ basiert auf dem 1913 erschienen Roman von Marie Belloc Lowndes, der im viktorianischen London spielt und sich um Jack the Ripper dreht.. Alfred Hitchcock hat ihn als Vorlage für seinen Stummfilm „The Lodger“ (1927) verwendet. Dort allerdings erweist sich der Verdacht gegen den Mieter, dass er in Wirklichkeit Jack the Ripper ist, als falsch. Die Änderung wurde vorgenommen, weil der Hauptdarsteller Ivor Novello keinen Bösewicht spielen wollte. Ein weiterer Film entstand 1944 mit Laird Cregar in der Regie von John Brahm. Der nichtssagende deutsche Titel war „Scotland Yard greift ein“.

Phyllis Tate ließ sich von dem Roman zu ihrer Oper „The Lodger“ inspirieren. Sie wurde 1960 in London an der Royal Academy of Music von Studenten uraufgeführt und geriet danach völlig in Vergessenheit. 1964 entstand allerdings eine Einspielung der BBC u. a. mit Owen Brannigan, Joseph Ward und Alexander Young, die erst 2015 auf CD erschienen ist.

Bremerhaven präsentierte nun nicht nur die deutsche Erstaufführung, sondern hat sehr verdienstvoll auch eine deutsche Textfassung erarbeitet. Aber der Aufwand hat sich in jeder Hinsicht gelohnt, denn „Der Untermieter“ ist ein durch und durch fesselndes Werk mit einer suggestiven Musik, deren Wirkung in der herausragenden Inszenierung von Sam Brown noch gesteigert wird.

Bei dem geheimnisvollen Mieter, der sich im Haus von Emma und George Bunting einquartiert hat, handelt es sich um niemand anderen als Jack the Ripper. Emma ahnt schon bald, wer da in ihrem Haus lebt, aber sie geht nicht zur Polizei. In ihren Augen ist Jack kein Monster, sondern ein Mensch, der ärztliche Hilfe benötigt. Deshalb lässt sie ihn auch am Ende entkommen, weil Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe die wichtigsten Dinge sind.

Regisseur Sam Brown und seine Ausstatterin Julia Przedmojska (Bühne und Kostüme) zaubern äußerst eindrucksvoll die düstere Atmosphäre vom viktorianischen London auf die Bühne. Durch immer neue Anordnungen der kastenförmigen Bühnenelemente wird das Wohnzimmer der Buntings, die Treppe zur Dachkammer des Untermieters, ein Wirtshaus oder eine Straßenansicht gezeigt - alles in stilechter Ausführung. Auch der (dezent eingesetzte) Londoner Nebel darf nicht fehlen. Und Sam Brown sorgt mit seiner Personenführung und Charakterisierung für nie nachlassende Spannung. „Der Untermieter“ ist ein Opern-Thriller mit wohligem, aber keineswegs vordergründigem Gruseleffekt.

Die Musik von Phyllis Tate ist nicht nur durchweg wohlklingend, sondern auch äußerst raffiniert und kunstvoll gearbeitet. Sie nimmt den fließenden Duktus der Sprache unmittelbar auf und erinnert an Britten oder Menotti. Es gibt aber auch Arien, eine Liebesduett zwischen Daisy, der Tochter der Buntings, und dem Polizisten Joe, einen in immer groteskerer Form wiederholten Chor der Betrunkenen (Einstudierung Mario Orlando El Fakih Hernández) mit Hartmut Brüsch als Kneipenpianist und im Finale des 1. Aktes eine umwerfende Ensembleszene. Allein dieses Quintett zeigt schon die Meisterschaft von Tate. Im Orchestersatz verdeutlicht sie im Grummeln der tiefen Streicher die schleichende Bedrohung und Unheimlichkeit. Ektoras Tartanis und das Philharmonische Orchester Bremerhaven setzen diese Musik mit kraftvollen Akzenten und eindringlich um - noch besser als in der CD-Aufnahme der BBC von 1964.

Patrizia Häusermann ist mit ausdrucksstarkem Mezzo als Emma die zentrale Figur. Leo Yeun-Ku Chu beeindruckt mit machtvollem Bass (und hervorragender Diktion) als George, Alice Fuder als Daisy und MacKenzie Gallinger als Joe repräsentieren quasi das Buffo-Paar. Als gespaltener Charakter zwischen oberflächlicher Freundlichkeit und religiösem Wahn bis zur Selbstgeißelung überzeugt Bariton Vikrant Subramanian in der Titelpartie stimmlich und darstellerisch ohne Einschränkung.

Wolfgang Denker, 03.06.2018

Fotos von Heiko Sandelmann

DER LIEBESTRANK

Premiere am 28.04.2018

Von bezaubernder Leichtigkeit

Er hat es - das leichte Händchen für Operetten und komische Opern. Und er hat es in Bremerhaven wiederholt bewiesen, bei „Gräfin Mariza“, bei „Madame Pompadour“, bei „Othello darf nicht platzen“ und (mit kleinen Einschränkungen) auch beim „Vetter aus Dingsda“. Die Rede ist vom Regisseur Ansgar Weigner, dem jetzt mit Gaetano Donizettis „L’elisir d’amore“ („Der Liebestrank“) wieder ein veritabler Volltreffer gelungen ist.

Schon das Bühnenbild von Martin Käser sorgt für gute Laune: Ein Platz in einem italienischen Städtchen mit einer Bar, einer Kirche und einer Autowerkstatt mit dem Namen „Riat“ - alles in vergnüglichen, quietschbunten Bonbonfarben. Wäsche hängt an den über die Gassen gespannten Leinen; und auf dem Platz tummelt sich vom Bäcker und vom Portier bis zum Gärtner und zum Pfarrer die ganze Dorfgemeinschaft.

Nemorino arbeitet in der Autowerkstatt, Gianetta ist die Kellnerin in der Bar. Adina tritt in signalrotem Kleid und mit einem Koffer auf. Sie ist gebildet und belesen und hat, nicht nur durch die Brille, die sie trägt, den Durchblick. Im Programmheft heißt es: „Adina kehrt heim aus der großen, weiten Welt in die Kleinstadtidylle ihrer Jugend.“

Weigner bringt das turbulente Geschehen in dieser Kleinstadtidylle mit bezaubernder Leichtigkeit auf die Bühne. Kleine Gags werden dezent und wohldosiert gesetzt. Die Inszenierung ist durchgängig von wohltuender Frische und Herzlichkeit geprägt und bleibt dabei völlig klamaukfrei, obwohl tatsächlich einmal eine Sahnetorte fliegt. Und auch kleine ironische Tupfer hält Weigner bereit, etwa wenn die Chordamen beim Kuss von Adina und Nemorino verzückt aufseufzen.

Mit viel Liebe zum Detail charakterisiert er die Personen. Herrlich gelingt das bei dem eitlen und narzisstischen Belcore, der trotz aller Selbstgefälligkeit sympathisch bleibt. Dulcamara kommt mit Hornbrille, blonder Mähne und extravagantem Anzug wie ein verkrachter, aber schlitzohriger Intellektueller daher. Nemorino ist alles andere als ein Tollpatsch, aber seine verzweifelte Liebe zu Adina macht ihn anfällig für Dulcamaras Liebestrank-Versprechen.

So vergnüglich wie die szenische Gestaltung, so beglückend fällt auch die musikalische Seite aus. Ektoras Tartanis sorgt am Pult des Philharmonischen Orchesters für lebendigen Schwung. Er begleitet die Sänger sensibel, heizt aber in den Finali auch das Tempo gehörig an.

Der Chor (in der bewährten Einstudierung von Mario Orlando El Fakih Hernández) präsentiert sich, auch im Spiel, in Bestform. Mit Tijana Grujic steht eine anmutige, selbstbewusste Adina zur Verfügung, die auch stimmlich aus dem Vollen schöpft. Vikrant Subramanian glänzt mit elegantem Bariton und ausgesprochener Spielfreude als Belcore. Für Leo Yeun-Ku Chu ist die Partie des Dulcama ein „gefundenes Fressen“, in der er seine Bassqualitäten und sein komödiantisches Talent bestens zur Geltung bringt. Alice Fuder gibt die Gianetta mit Charme und Präsenz. Aber für das herausragende sängerische Ereignis sorgt Kwonsoo Jeon als Nemorino. Was für ein Tenor! Die Stimme hat einen runden Klang und ein ausgesprochen schönes Timbre. In allen Lagen strömt sie mit ungefährdetem Glanz. „Una furtiva lagrima“ ist natürlich der Höhepunkt, für den es besonders begeisterten Beifall gibt. Aber die Leistung von Jeon ist durch die ganze Partie ohne jegliche Abstriche beglückend. Belcanto vom Feinsten in Bremerhaven!

Wolfgang Denker, 29.04.2018

Fotos von Heiko Sandelmann

DER KONSUL

Premiere am 17.03.2018

besuchte Aufführung: 24.03.2018

Eine Bürokratie ohne Gnade und Mitleid

Es ist wie bei „Warten auf Godot“ von Samuel Beckett: Die Titelfigur tritt auch in der Oper „Der Konsul“ von Gian Carlo Menotti nicht in Erscheinung. Dafür entscheidet die eiskalte Sekretärin des Konsuls über das Schicksal der Menschen, die verzweifelt und verfolgt um ein Visum zur Ausreise aus einem nicht näher lokalisierten Polizeistaat ersuchen. „Irgendwo auf der Welt“ ist der Schauplatz dieser Oper. Und Regisseur Matthias Oldag belässt es auch dabei und verzichtet auf jede platte Konkretisierung. Das Thema um Menschen in existentieller Verzweiflung und ihr Scheitern beim Kampf mit einer mitleidlosen Bürokratie ist zeitlos und doch aktueller denn je. „Ihr Name ist eine Nummer, die Geschichte ist nur ein Fall.“ Und hier geht es hauptsächlich um den „Fall“ von Magda Sorel. Ihr Mann John Sorel ist Widerstandskämpfer und will sich über die Grenze absetzen. Seine Frau soll sich die notwendigen Visa für sich, ihr Kind und seine Mutter besorgen und dann nachfolgen. Das Kind stirbt allerdings, ebenso die Mutter. Damit John keinen Grund mehr hat, weiterhin im Land zu bleiben, beschließt Magda sich zu opfern und Selbstmord zu begehen. Dass John schon bereits verhaftet ist, erfährt sie nicht mehr, denn der Anruf der Sekretärin, die plötzlich doch menschliche Empfindungen zeigt, geht ins Leere. Patrizia Häusermann bringt die Rolle mit anfänglicher Eiseskälte und ihrem schneidenden „Nächster!“ auf den Punkt.

Oldag inszeniert das Werk mit bewundernswerter Stringenz und mit einfachsten Mitteln. Für das Heim der Sorels genügt ein Gasherd (dessen Hähne Magda am Ende öffnet, eine Kommode und eine Wiege. Das Konsulat wird durch einen vom Bühnenhimmel schwebenden Schreibtisch symbolisiert, an dem die Sekretärin wie auf einem Thron regiert. Die Bittsteller sitzen auf Stühlen quasi zu ihren Füßen davor. Ansonsten ist die Bühne schneebedeckt, immer wieder fallen Flocken vom Himmel. Die kalte, seelenlose Atmosphäre ist zum Greifen deutlich. Diese simple Ausstattung von Susanne Richter ist von tiefer Wirkung. Mehr braucht es nicht.

Neben Magda gibt es unter anderen noch die verzweifelte italienische Mutter (Tijana Grujic), die zu ihrem todkranken Kind will, den Herrn Kofner (Leo Yeun-Ku Chu mit sattem Bass), dessen Papiere wieder einmal nicht der Form entsprechen, und einen Zauberer (MacKenzie Gallinger mit suggestiver Ausstrahlung), der alle in Trance versetzt und sie für wenige Momente aus der grausamen Realität entführt.

Auch Magdas Albträume holen sie aus der Realität, führen sie aber in eine von Ängsten bestimmte Welt, in der sie um ihren Mann fürchten lässt, der sich im Traum mit der Sekretärin einlässt. Oldag hat diese Szenen in magische Beleuchtungen getaucht, die in ihrer surrealen Wirkung tief beeindrucken. Das gilt auch für den beklemmenden Schluss, bei dem alle Personen sich wie zu einem Totentanz um Magda scharen, während sie das ausströmende Gas einatmet.

Inga-Britt Andersson kann als Magda Sorel alle Schattierungen ihrer Rolle mit ausdrucksvollem Gesang und fein differenziertem Spiel optimal umsetzen. Für ihre Arie am Ende des 2. Aktes bekommt sie spontanen Beifall. Ein grandioses Rollenporträt liefert auch Sünne Peters als Mutter, deren Wiegenlied für das Baby unter die Haut geht. Timothy Sharp ist der gehetzte und doch entschlossen für seine Sache eintretende John Sorel. Dem aalglatten Geheimpolizisten verleiht Daniel Dimitrov schauerliches Profil. In weiteren Rollen komplettieren Alice Fuder als Maria Gomez, Michaela Weintritt als Vera Boronel, Robert Tóth als Sorels Verbindungsmann Assan und Iris Wemme als Rundfunksängerin das hervorragend aufeinander eingespielte Ensemble.

Man hat Menotti auch als „amerikanischen Puccini“ bezeichnet. Tatsächlich erinnert seine Musik oft an diesen. Sie ist effektvoll und geht direkt ins Herz, wie etwa das wunderbare Terzett „Lippen sagt Lebewohl“, Magdas große Arie „Wir sind soweit“ oder die wiederholten melodischen Aufschwünge. Auch die orchestralen Zwischenspiele begeistern und unterstreichen geschickt die Handlung und die jeweilige Stimmung. Marc Niemann und das Philharmonische Orchester Bremerhaven treffen den Charakter der Musik, ihre Dramatik und ihre Schönheit, in jedem Moment und sichern dem Abend eine tiefe, emotionale Wirkung. Ein beglückender und zum Nachdenken anregender Opernabend!

Wolfgang Denker, 25.03.2018

Fotos von Heiko Sandelmann

Redaktions- P.S.

Ein toller Trailer (Seattle 2014)- bitte anklicken, damit können Sie verehrte Opernfreund-Leser in nur 3,5 Minuten einmal kurz reinhören, wie grandios diese Musik ist. Eigentlich ist es ein tolles Repertoire-Werk; leider immer noch überall irgnoriert. Ein großes di ckes Opernfreund-Lob dem Bremerhavener Stadtheater für diese hinreissende Ausgrabung. P.B.

DVD-Tipp

Leider gibt nur eine uralte Aufnahme, aber die ist grandios!

FRAU LUNA

Premiere am 03.02.2018

Gute Laune mit Berliner Luft

„Frau Luna” ist die erfolgreichste und bekannteste Operette von Paul Lincke - allenfalls „Lysistrata“ und „Im Reiche des Indra“ sind daneben heute noch ein Begriff. Schon die Uraufführung 1899 im Berliner Apollo-Theater war ein Riesenerfolg und markierte die „Geburtsstunde“ der Berliner Operette. Walter Kollo, Jean Gilbert und andere waren weitere Komponisten dieses Genres. Bei der Berliner Operette findet sich oft Marschmusik, während die Wiener Operette mehr vom Walzer geprägt ist.

Paul Lincke hat seine „Frau Luna“ im Laufe der Jahre immer um neue Lieder erweitert, wobei er auch Titel aus seinen anderen Werken übernahm, so etwa „Schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe“ oder „Das ist die Berliner Luft“. Erst 1922 lag „Frau Luna“ erstmalig als abendfüllender Zweiakter vor. In Bremerhaven hat man nun auch noch das „Glühwürmchen-Idyll“ (ursprünglich aus „Lysistrata“) eingefügt.

Obwohl „Frau Luna“ einen Ohrwurm an den anderen reiht und fast nur Melodien enthält, die jeder kennt und jeder mitsingen könnte, ist die Zeit doch über das Werk hinweggegangen. Die Geschichte des Berliner Erfinders Fritz Steppke, der mit seinen Freunden Lämmermeier, Pannecke und der resoluten Frau Pusebach zum Mond fliegt und dort im Reich von Frau Luna emotionale Verwirrungen erlebt und verursacht, ist doch reichlich überholt. Heute wirkt „Frau Luna“ nur noch durch die schmissige Musik.

Regisseur Holger Seitz tat gut daran, den revuehaften Charakter dieser Operette in den Mittelpunkt zu stellen und den Sinn oder Unsinn der Handlung nur als Beiwerk zu betrachten. Herausgekommen ist eine attraktive Unterhaltungsshow, die mit Sängern, Schauspielern, Chor, Ballett und Orchester alle Kräfte des Bremerhavener Theaters bündelt. Und da ist durchgängig gute Laune angesagt. Dafür sorgt schon besonders Hartmut Brüsch am Pult des Philharmonischen Orchesters Bremerhaven, der die zündenden Märsche („Berliner Luft“ oder den „Schutzmann-Marsch“), die süffigen Melodien („Schlösser, die im Monde liegen“ oder „Wenn die Sonne schlafen geht“) und die großen Chorszenen mit Esprit und mitreißendem Schwung serviert. Da macht das Zuhören Spaß.

Aber auch das Zusehen: Darko Petrovic schickt das wie aus einem nostalgischen Jules-Verne-Film stammende Raumschiff mit seinen rot beleuchteten Fenstern und den Silhouetten der Mondreisenden über den ganzen Bühnenhimmel. Das ist liebevoll gelungen. Die Dachkammer von Fritz Steppke wird mit einer Konstruktion aus wenigen Stangen angedeutet und eine überwiegend in blaues Licht getauchte Mondlandschaft mit einer „Showtreppe“ für den effektvollen Auftritt von Frau Luna phantasievoll entworfen. „Lasst den Kopf nicht hängen“ singt sie dem Mondvolk und den Gästen von der Erde zu. Nein, das tut auch keiner. Dazu ist die Stimmung zu ausgelassen.