www.staatstheater.karlsruhe.de

TURANDOT

Premiere am 25. Januar 2020

Das Badische Staatstheater Karlsruhe kam nun mit einer optisch beachtlichen „Turandot“- Produktion heraus, die schon das Licht der Welt im Rahmen einer Koproduktion mit dem Teatro Massimo Palermo (Januar 2019) erblickte und an der auch das Teatro Comunale di Bologna beteiligt ist. Vor der Premiere lud das Staatstheater zusammen mit dem Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe-ZKM Medienkünstler und Theatermacher zu einem Oper- und Medienkunst-Symposium ein, als weiteren Beitrag in seiner Reihe „Oper und Medienkunst“. Das Symposium ging der Frage nach, wie die Oper mit den heute verfügbaren digitalen Technologien in 50 Jahren aussehen könnte. Nur in 50?!

So stand die „Turandot“- Inszenierung, vom italienischen Regisseur Fabio Cherstich in Zusammenarbeit mit dem russischen Videokunstkollektiv AES&F (Tatiana Arzamasova, Lev Evzovich, Evgeny Svyatsky + Vladimir Fridkes) inszeniert, auch ganz im Zeichen dieser Technologien, zu denen am ZKM fleißig geforscht wird. Vor Jahren erlebte ich bei der Münchner Biennale unter ihrem damaligen Intendanten Peter Ruzicka ein interessantes Projekt des ZKM.

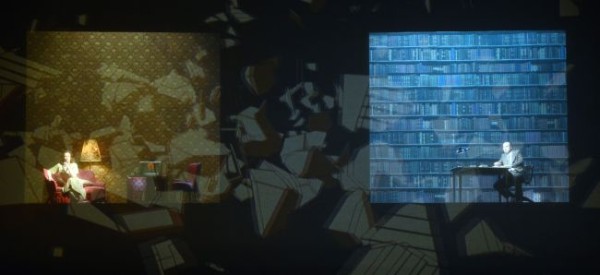

Mit vornehmlich visuellen Mitteln auf einem dreiflächigen Bildschirm hinter der Bühne (etwa wie ein mittelalterlicher Klappaltar) und der Lichtregie von Marco Giusti versucht das Regieteam, mit der Bebilderung der Vergangenheit, die Turandot zu ihrem furchtbaren Gelübde gebracht hat und weshalb sie permanent „Rache an allen Heiratswilligen“ nimmt, die Auflösung dieses Traumas durch ihr Erkennen der Zuneigung Calafs zu zeigen. Auch das bis dahin manipulierte Volk wird dabei erstmalig zur Empfindung von Gefühlen wie Empathie und Güte fähig. Am Ende wird statt der Bedrängung des weiblichen Geschlechts durch den Mann in der weit zurückliegenden Vergangenheit (und das Regieteam meint wohl auch in der Gegenwart…) ein utopisches Bild von Harmonie und Liebe auf Lotus- und allen anderen möglichen Blumen Postuliert: Frauen mit Männern, deren abgeschnittene Köpfe noch kurz zuvor auf Blüten über die Leinwand schwebten, Männer mit Männern, Frauen mit Frauen und alle miteinander. Wer weiß schon, ob das in überschaubarer Ferne als Normalität noch Utopie ist - wahrscheinlich nicht, eigentlich ja schon heute nicht…

Nach starkem poetischem und surrealistischem Beginn, vor allem mit faszinierenden Bildern einer futuristischen chinesischen Großstadt mit unzähligen unaufhaltsam kreisenden Flugobjekten bei Tag und Nacht - es könnte wegen des Meeres im Hintergrund Shanghai sein, und deshalb nicht Peking, wie im Programmheft spekuliert wird - die sich aber eng an „Metropolis“ von Fritz Lang aus dem Jahre 1927 anlehnen und einige Bezüge aus der architektonischen Ästhetik der Londoner City aufweisen, wird immer mehr deutlich, dass vor der überbordenden und sich ständig bewegenden Bilderflut das eigentliche Operngeschehen zu kurz kommt, ja bisweilen verloren geht. Der Bilderwirbel dringt sogar in einen imposanten blutroten Riesendrachen ein, der durch die Lüfte und einmal sogar durch das All kurvt. Er beherbergt in seinem Innern die - wie sollte es anders sein - nur mit Unterhosen bekleideten Opfer Turandots in allen möglichen Verrenkungen und Malträtierungen durch geschlechtslos wirkende chinesische quallen- oder tintenfischartige Frauenkonstruktionen ausgesetzt. Später kommen die acht Männer auf dem Fließband in eine Art chop-off Maschine. Ihre Hälse sind so sauber abgeschnitten wie der Hinterbeinschinken beim Metzgermeister…

Trotz aller immer wieder beeindruckenden Bilder, aber ohne entsprechend angereicherte Personenregie „am Boden“ (AES&F machte mit dieser „Turandot“ seine erste Musiktheater-Produktion überhaupt) gleitet das Ganze im 3. Akt in Edelkitsch ab, der seinen Höhepunkt im Finale mit einem sich auf und ab wiegenden chinesischen Riesenbaby findet, schon jetzt viel zu dick und aufgeplustert, mit den früheren Opfern, sei es Mann oder Frau, in Miniatur zärtlich gestikulierend auf seinen Armen und Beinen sitzend. Auch wenn das, wie die dann noch auftretende Miezekatze, parodistisch gemeint sein sollte, so kam es in Bezug auf die Oper „Turandot“ nicht recht rüber. Was so oft passiert, wenn ein Regisseur eine gute Idee hat, he gets carried away with it. Man spielt dasselbe bis zu Abwinken, obwohl eine sparsamere Dosierung fast immer mehr wäre, vor allem dramaturgisch, wo hier einiges verpasst wurde, was man durchaus hätte machen können. So wäre auch eine intensivere Kongruenz der Bilderwelt in Einklang mit dem eigentlichen Operngeschehen „am Boden“ wünschenswert gewesen. Es stellte sich zumindest für mich stärker noch als sonst derzeit einmal mehr die Frage, wieweit das Medium Film und Video in der Oper überhaupt gehen kann und sollte…

Elena Mikhailenko a.G. sang eine statische Turandot mit kräftiger Stimme, aber angestrengter Höhe und geringster Wortdeutlichkeit. Sie blieb gegen den charismatischen Rodrigo Porras Garulo blass, offenbar ein Publikumsliebling, und das durchaus zu Recht, denn er spielte und sang den Calaf intensiv, emphatisch, mit guter Mimik und einem Tenor, der manchmal eher ins Wagnerfach zu weisen schien als den letzten Forderungen italienischer Gesangskunst und Farbgebung sowie Italianità zu entsprechen. Sehr steigern konnte sich über den Abend die junge Agnieszka Tomaszewska als Liù, die mit ihrer finalen Arie die Herzen aufgingen ließ. Unter den drei Ministern ragte Vazgen Gazaryan als Ping heraus. Vazgen Gazaryan war ein sonorer Timur, Ks. Klaus Schneider ein guter Pang und Matthias Wohlbrecht ein Pong, der ihm mehr lag als der kürzlich hier gesungene Max. Ks. Johannes Eidloth sang den Altoum, und Seung-Gi Jung bestach als klangvoll prägnanter Mandarin.

Der von Ulrich Wagner einstudierte Chor und Extrachor des Badisches Staatstheaters und der Cantus Juvenum Karlsruhe e.V. sangen außerordentlich gut und transparent. Sie bekamen zu Recht den meisten Applaus, neben Garulo. Johannes Willig dirigierte die Badische Staatskapelle mit außerordentlich viel Verve und für meinen Geschmack in einer Reihe von Momenten, insbesondere bei den großen Tableaus, zu laut. Pathos war offenbar angesagt.

Fotos: Falk von Traubenberg

Weitere Aufführungen am 25.4., 15. und 24.5.,11. und 18.6. und 24.7.20.

Klaus Billand/20.3.2020

www.klaus-billand.com

Straßburg und Karlsruhe:

Herbst-Konferenz von OPERA EUROPA „Building Bridges“ oder: Wie es mit der Oper weitergeht/weitergehen könnte… – 24.-27. Oktober 2019

Hier geht es zum ausführlichen Konferenzbericht von Klaus Billand

DAS SCHLAUE FÜCHSLEIN

Besuchte Vorstellung: 25. Oktober 2019

Viel Poesie und Leidenschaft…

Das Badische Staatstheater Karlsruhe brachte im Dezember letzten Jahres eine überaus phantasievolle und allenfalls vordergründig auf Kinder zugeschnittene Produktion des „Schlauen Füchslein“ von Leos Janáček heraus. Regisseur ist Yuval Sharon, bekanntlich „Co-Regisseur“ des Bayreuther „Lohengrin“, auch wenn er als Regisseur neben den Bühnen- und Kostümbildnern Neo Rauch und Rosa Loy geführt wird. Für Sharon ist „Das schlaue Füchslein“, wie er im sehr schön bebilderten und inhaltvollen Programmheft darlegt, „wie ein ruheloses, wildes Tier, das sich jedem Versuch, es mit einfachen Erklärungen oder symbolischen Interpretationen zu zähmen, widersetzt.“ Man müsse ein Gleichgewicht auf verschiedenen Ebenen herstellen. „Die Aufführung soll spielerisch, aber nicht kindisch sein, poetisch, aber nicht schwerfällig, mitfühlend, aber nicht sentimental, phantasievoll, aber zuerst und vor allem die Phantasie des Publikums anregen.“ Es lässt sich einfach nicht besser als mit diesem Zitat des Regisseurs beschreiben, was er mit dramaturgischer Unterstützung durch Boris Kehrmann auf der Karlsruher Bühne erreicht hat, mit dem Orchester direkt vor dem Bühnenbild - als Teil der Produktion auch optisch beteiligt. All dies ist sein „Schlaues Füchslein“ geworden.

Im Rahmen einer bestechenden technischen Animation der Walter Robot Studios sowie Bill Barminski&Christopher Louie mit Projektion und Licht von Jason H. Thompson auf einem dreiflächigen bunten und immer neue Naturstimmungen wiedergebenden Bühnenscreen im Hintergrund, treten die Tiere aus Öffnungen nur mit den Köpfen hervor, in fantasievollen Masken von Cristina Waltz. Das wirkt spielerisch, wenngleich ihre Dialoge an Intensität gewinnen, weil man sich so konzentrieren muss, welcher Tierkopf nun grade mal wieder und wo auf der großen Leinwand erscheint und zu singen beginnt. Die Füchsin agiert als Protagonistin als bewegtes Bild auf der gesamten Leinwand und fügt so gewissermaßen die verschiedenen Kommentare der Tiere auch dramaturgisch zu einer Handlung im ästhetisch alles dominierenden Wald zusammen. Sie bewirkt somit auch eine optische Dynamik von stets großer Poesie. Das wird besonders deutlich, als die Tiere es gemeinsam mit ihr schaffen, den unfreundlichen Dachs aus seinem Bau zu vertreiben, in den er die Füchsin nicht einlassen wollte. Man wird auf eine modern-romantische Art und Weise Zeuge einer imaginären Welt, die dennoch ungemein viel mit der unsrigen zu tun hat. Darin liegt ja auch der eigentliche Aussagewert dieser Oper von Janáček, die er zunächst als „Opernpantomime“ komponierte und später als „Waldidyll“ bezeichnete…

Eine andere und noch intensivere Ebene der Darstellung wird erreicht, als Fuchs und Füchsin zu ihren Liebesannährungen und der anschließenden verklärten Hochzeit im Schneeregen als wirkliche menschliche Figuren im Fuchskostüm in Erscheinung treten. Halt so, wie man sie in traditionellen Inszenierungen meist sieht. So bekommen diese Momente mit den übrigen Tieren im Hintergrund angedeutet und dem Specht, der die Hochzeit noch auf den letzten Drücker durchführt, eine ganz eigene poetische Note. Die Polin Agnieszka Tomaszewska als Füchslein Schlaukopf singt mit einem facettenreichen Sopran und ist ansonsten im Karlsruher Ensemble auch als Pamina, Fiordiligi, Gretel, Adina und sogar Freia unterwegs. Die türkische Mezzosopranistin Dilara Bastar als Fuchs gehört ebenfalls zum Ensemble und kann dem Sopran der Füchsin einen klangvollen Mezzo entgegensetzen und somit ihre Rolle als Fuchs auch vokal bestens zu Gehör bringen. Bastar wird hier noch in dieser Saison die Muse und Niklausse in „Hoffmanns Erzählungen“ singen.

Die Menschen treten natürlich ohnehin ad personam auf, und zwar auf einer schmalen Bühnenfläche hinter dem Orchester in rustikalem Ambiente, auch was die Kostüme von Ann Cross-Farley angeht - eine Art Gegengewalt zu jener der Tiere im Wald. Alle können ebenfalls stimmlich voll überzeugen, so Ks. Armin Kolarczyk als Förster, Christina Niessen als Frau Försterin, in Karlsruhe auch Kundry, Brangäne und Gutrune eingesetzt, Ks. Klaus Schneider als Schulmeister und von Hause aus passionierter Liedsänger, Nathanael Tavernier a.G. als Pfarrer und Dachs, ebenfalls begeisterter Liedsänger und Preisträger des ADAMI Classique. Der Koreaner Seung Gi Jung wartet als Haraschta und Landstreicher mit einem klangschönen und voluminösen Bariton auf, der nicht überraschen lässt, dass er in Karlsruhe auch Rollen wie Macbeth, Simon Boccanegra, Kurwenal, Donner und Scarpia singt und bald am Teatro San Carlo di Napoli als Renato in „Ein Maskenball“ gastieren wird. Der Badische Staatsopernchor wurde von Ulrich Wagner und der Cantus Juvenum Karlsruhe e.V. von Katrin Müller einstudiert, beide mit großer Präzision.

Die vom Karlsruher GMD Justin Brown geleitete Badische Staatskapelle entwickelte wohl auch wegen der offenen Bühnenplatzierung ein ausgezeichnetes transparentes Klangbild, das die vielen flimmernden Details der glutvollen und so slawischen Janáček-Partitur exzellent wiedergibt, mit immer wieder bestechenden Soli. Brown wusste das Tempo in rechten Moment anzuziehen, aber auch lyrischen Momenten, wie jenem der Hochzeit, malerische Farben zu verleihen, ebenso wie melancholische oder gar traurige Momente zu ihrer passenden Charakterisierung kamen. Für Justin Brown hat Janáček, wie er in einem Interview im Programmheft sagt, hinsichtlich des „Ausdrückens von Leidenschaften und Gefühlen mit den Mitteln der Neuen Musik das tiefste Verständnis von allen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Und vor ihm gab es eigentlich auch nur Mozart, Wagner und einige Stücke von Verdi, die den Menschen so tief durchdrangen und in der Lage waren, die menschliche Erfahrung so ernsthaft zu gestalten, ohne zu idealisieren … Janáček beschönigt nichts. Bei ihm müssen sich die Tiere gegenseitig töten um zu überleben“.

Fotos: Falk von Traubenberg

Klaus Billand/28.11.2019

www.klaus-billand.com

TRISTAN UND ISOLDE

17.11.2019

Spätestens wenn eine Sängerin der Isolde mit einer Gänsehaut erregenden Emphase zu Beginn des zweiten Aktes Dass hell sie dorten leuchte intoniert, hat sie mein Herz gewonnen. Doch bei Annemarie Kremer musste man gestern am späten Nachmittag im Badischen Staatstheater gar nicht so lange warten. Bereits im ersten Akt begeisterte die Sängerin mit einer exemplarischen Reinheit der Gesangslinie, herrlich samtener Tiefe, warmer, expressiver Mittellage und mühelos erreichten Spitzentönen. Mit bewegender Intensität gestaltet Frau Kremer das Warten auf Tristan im zweiten Akt – und dann kommt er, dieser Gänsehaut-Moment, unterstützt vom Glanz des Orchesters. Spannend gestaltet sie die oft gestrichene Passage über den Tag , bevor sie zusammen mit dem Tristan von Stefan Vinke die Wunder der Liebe, das entrückt Sein in der Nacht besingt. Für den Liebestod schließlich, der in der Inszenierung von Christopher Alden keiner ist, steht Annemarie Kremer ganz alleine auf der Bühne, man kann sich voll und ganz auf die exquisite Schönheit ihrer Stimme konzentrieren, raumgreifend zwar, doch ohne jegliches Forcieren, wunderbar strömend, den todessehnsüchtigen Sog dieser Musik aufs Schönste evozierend. Nur schon die Steigerung bei immer lichter, wie er leuchtet sorgt für einen weiteren Gänsehaut-Moment. Sie selbst steigt als starke Frau, die sie in dieser Inszenierung ist zu In dem wogenden Schwall auf den Souffleurkasten und wir versinken in höchster Lust...

Das ganz große Glück dieser Wiederaufnahme war, dass Frau Kremer - siehe Bild rechts - einen mehr als ebenbürtigen Partner an ihrer Seite hatte: Stefan Vinke, der fast auf den Tag genau vor 25 Jahren hier am Badischen Staatstheater Karlsruhe mit einem Anfängervertrag seine Karriere startete, welche ihn über Mannheim - dort hörte ich ihn vor 15 Jahren als Tristan und war damals schon begeistert - und Leipzig an Opernhäuser rund um den Erdball bis zu den Bayreuther Festspielen führte, wo er noch letzten Sommer ebenfalls den Tristan sang. Die gestrige Vorstellung nun war eine Sternstunde, noch selten habe ich einen stimmlich präsenteren, unverkrampfteren Tristan erleben dürfen. Keine Drücker, kein Forcieren, seine Stimme strömt kraftvoll und überaus differenziert, im zweiten Akt mit dem langen Liebesduett schon beinahe liedhaft zart und mit wunderbar fein gesetzten, tragfähigen Piani! Auch darstellerisch überzeugt er als psychisch angeschlagener Held mit Alkohol- und Herzproblemen, für die nur die Wunderheilerin Isolde Erlösung bringt. Meisterhaft gestaltet Stefan Vinke den dritten Akt, in welchem Wagner dem Tenor lange, anstrengende Fieberphantasien in die Kehle schrieb. Doch bei Vinke klingen diese völlig unangestrengt, wunderbar leicht und sauber und doch voller Ausdrucksstärke in den kontrollierten Ausbrüchen.

Das ganz große Glück dieser Wiederaufnahme war, dass Frau Kremer - siehe Bild rechts - einen mehr als ebenbürtigen Partner an ihrer Seite hatte: Stefan Vinke, der fast auf den Tag genau vor 25 Jahren hier am Badischen Staatstheater Karlsruhe mit einem Anfängervertrag seine Karriere startete, welche ihn über Mannheim - dort hörte ich ihn vor 15 Jahren als Tristan und war damals schon begeistert - und Leipzig an Opernhäuser rund um den Erdball bis zu den Bayreuther Festspielen führte, wo er noch letzten Sommer ebenfalls den Tristan sang. Die gestrige Vorstellung nun war eine Sternstunde, noch selten habe ich einen stimmlich präsenteren, unverkrampfteren Tristan erleben dürfen. Keine Drücker, kein Forcieren, seine Stimme strömt kraftvoll und überaus differenziert, im zweiten Akt mit dem langen Liebesduett schon beinahe liedhaft zart und mit wunderbar fein gesetzten, tragfähigen Piani! Auch darstellerisch überzeugt er als psychisch angeschlagener Held mit Alkohol- und Herzproblemen, für die nur die Wunderheilerin Isolde Erlösung bringt. Meisterhaft gestaltet Stefan Vinke den dritten Akt, in welchem Wagner dem Tenor lange, anstrengende Fieberphantasien in die Kehle schrieb. Doch bei Vinke klingen diese völlig unangestrengt, wunderbar leicht und sauber und doch voller Ausdrucksstärke in den kontrollierten Ausbrüchen.

Den beiden Protagonisten hat Wagner je eine Vertraute, einen Vertrauten zur Seite gestellt, wichtige und gewichtige Partien. Katharine Tier begeistert mit ihrer Darstellung der altjüngferlichen, bieder daherkommenden Brangäne, ein Mauerblümchen, das so gerne geliebt werden möchte - und sogar dem Kurwenal Avancen macht, erst vergeblich, doch am Ende des zweiten Aktes wird sie von Kurwenal gar geküsst. Frau Tier vermag auch stimmlich sehr zu überzeugen, ihre Habet acht!–Rufe und der lange gehaltene Ton auf Nacht erzeugen grandiose Wirkung. Sehr schön herausgearbeitet ist ihr zärtliches Verhältnis zu Isolde, eine tief gehende Frauenfreundschaft. Die parallele Männerfreundschaft zeigen der Tristan von Stefan Vinke und Seung-gi Jung als Kurwenal. Der Bariton verleiht der Rolle mit bewegendem Aplomb eine großartige Präsenz, es ist eine wahre Freude, ihm zuzuhören! Renatus Meszar singt den großen Monolg des Königs Marke mit anrührender Bassstimme, anklagend, verletzt, aber nicht weinerlich, den Schmerz des Verrats macht er ergreifend fühlbar, man leidet mit ihm. Kammersänger Klaus Schneider gibt einen passend spitz und scharf intonierenden Denunzianten Melot. Ganz besondere Erwähnung verdient Cameron Becker, welcher den jungen Seemann im ersten und den Hirten -hier ein Bewacher Tristans - im dritten Akt gibt. Welch eine wunderbar timbrierte, rein und makellos sauber intonierende Tenorstimme ist da zu erleben!

GMD Justin Brown hat sich für eine Fassung ohne Striche entschieden, zu Recht. Denn gerade die oft einem Strich zum Opfer fallende Passage vor O Sink hernieder, Nacht der Liebe ist nicht nur schön, sondern auch für das Tag-Nacht Gefüge der Komposition sehr aussagestark. Unter Justin Browns Leitung erklingt ein wunderbar zarter Wagner, soghaft strömend, zielgenau kulminierend an den entsprechenden Stellen, transparent und doch samten und weich im Gesamtklang. Die Badische Staatskapelle setzt dies an allen Pulten mit begeisternder Schönheit um.

Wer regelmäßig meine Texte liest, weiß, dass ich nicht der allergrößte Freund von Einheitsbühnenbildern mit Sitzlandschaften bin. Paul Steinberg nun hat für den Regisseur Christopher Alden ein solches entworfen: ein riesiger Raum mit weißen, kahlen Wänden auf der einen Seite geschlossen und gerundet, wie ein Schiffsbauch, auf der anderen Seite eine gigantische Fensterfront mit Galerie. Darin verteilt eine Menge flaschengrüner Sessel und Sofas im Bauhausstil von Le Corbusiers LC2. Mal mit Hüllen abgedeckt, mal nicht. Interessant - und deshalb stört mich die Bühne nicht – ist, wie der Regisseur, der Lichtdesigner Stefan Woinke - toll herausgearbeitet die Tag-Nacht Stimmungen mit dem Lichtschalter - und die als Movement director im Besetzungszettel geführte Elaine Brown diesen Einheitsraum bespielen. Und das hat durchaus etwas Bezwingendes, auch wenn stellenweise in diesem 1940er Ambiente eine gewisse Sterilität vorherrscht.

Aber man muss ja szenisch nicht immer noch die Emotionalität der Musik verstärken und verdoppeln. Sue Willmington hat die dazu passenden Kostüme entworfen, Anzüge für die Herren, strenger Sekretärinnen-Look für Brangäne -im zweiten Akt im Pyjama - etwas verspielter für Isolde. Hoch interessant ist die Personenführung gehalten, so spannend, dass man den unterkühlten Raum beinahe vergisst. Vor allem die Charakterzeichnungen von Brangäne, Isolde und Tristan sind fantastisch gelungen. Da hat sich der Regisseur Christopher Alden wirklich sehr gute, stimmige und sinnige Gedanken gemacht. Einen Coup stellt auch die Ankunft Markes im ersten Akt dar: Da Tristan und Isolde von der Liebestrank-Droge noch immer benebelt und in innigster Umarmung verharren, meint der König, Brangäne sei seine Zukünftige und überreicht ihr den Rosenstrauß. Die Rosen ziehen sich dann auch durch die beiden Folgeakte durch, im zweiten werden sie von Isolde auf dem schwarz spiegelnden Boden verteilt vor der Liebesnacht, im dritten tritt sie schon viel früher als vorgesehen in der Villa auf und streut die Rosen von der Galerie, während Tristan noch im Fieberwahn deliriert: Macht eigentlich gerade in dieser Inszenierung Sinn, da die beiden Liebenden ja von Anbeginn hier in König Markes Villa sind – am Ende werden sie einfach wegen des Verrats und Ehebruchs voneinander getrennt gehalten. Sehr gelungen auch der Einbezug des Plattenspielers, auf welchem für die Liebesnacht und die alte Weise des Hirten im dritten Akt Schellackplatten aufgelegt werden. Tristan zerbricht sie dann, wenn er die Ankunft Isoldes vermeint zu sehen.

Am Ende bleibt Isolde alleine auf der Bühne zurück. Die Leichen von Tristan und Kurwenal - von Melot erschossen - werden weggetragen, Marke schlüpft in Hut und Mantel und geht ebenfalls ab, Brangäne legt eine Pistole auf die Sessellehne und überlässt die Bühne der Isolde für den verklärten Schlussgesang. Wird sich Isolde mit der Waffe erschießen und so Tristan ins Reich der Nacht folgen? Der Regisseur lässt das Ende offen.

Fazit: Eine grandiose Vorstellung, die man sich gerne öfter ansehen und vor allem anhören möchte. Verdiente Beifallsstürme für alle!

Kaspar Sannemann, 18.11.2019

Fotos (c) Falk von Traubenberg

DAS SCHLAUE FÜCHSLEIN

Wa 16.11.2019

Leoš Janáčeks Oper über die Abenteuer des Füchsleins Schlaukopf – DAS SCHLAUE FÜCHSLEIN – gehört zu den vielschichtigsten, facettenreichsten Werken des musiktheatralischen Repertoires. Das 100 Minuten dauernde Werk weist vordergründig die Folie von der freiheitsliebenden Füchsin, ihrer Gefangennahme und Flucht, der Idylle des Waldes, der Trauer des plötzlichen Todes durch den Schuss des Wilderers auf. Doch hinter dieser parabelhaften Folie werden Themenkreise des Eros, der Sozialkritik, der Revolution aufgetan, feinsinnig und auch humorvoll eingebettet in die Handlung, die nie putzig oder verniedlicht wirkt. Dazu hat Janáček eine Musik komponiert, die mal flirrend und irisierend wirkt, die Mystik der Natur evoziert, dann wieder geradezu melancholische Züge aufweist, Anklänge an Märsche und mährisches Musikantentum aufweist und am Ende beinahe apotheosenhaft strahlt. Die Partitur besteht ungefähr zu einem Drittel aus reiner Instrumentalmusik (Vor- und Zwischen- und Nachspiele) und deshalb ist es nur richtig, das Orchester in einer Inszenierung zum gleichwertigen Bühnenpartner zu machen, wie es der Regisseur Yuval Sharon am badischen Staatstheater in Karlsruhe getan hat (Premiere war am 16.12.2018, in einer Koproduktion mit dem Cleveland Orchestra). Das Orchester ist also mitten auf der Bühne platziert und eine riesige Cinemascope-Leinwand spannt sich im Halbrund um den groß besetzten Orchesterapparat. So ist es angebracht, erst mal über das Orchester zu sprechen.

Denn die Musiker*innen der Badischen Staatskapelle unter der einfühlsamen, prägnanten Leitung von Dominic Limburg leisten Außerordentliches. Dominic Limburg gelingt es, den Facettenreichtum von Janáčeks musikalischer Sprache mit ungeheurer Plastizität zu formen, eine kammermusikalische Transparenz zu wahren, bei der man die herrlichen Flageolett Passagen, das Klopfen mit dem Bogen, feingeästelte Phrasen der Holzbläser genauso klar heraushört, wie das hervorragend intonierende Hornquartett. Die Badische Staatskapelle lässt sprühenden Witz und elegische Melodien hören und der Schluss fährt dann total ein, erzeugt Gänsehaut, gerade auch im Zusammenspiel mit der Inszenierung. Yuval Sharon hat mit den Walter Robot Studios von Bill Barminski & Christopher Louie zusammengearbeitet, welche einen ganz wunderbaren Animationsfilm kreiert haben, der in über 150 Sequenzen aufgeteilt und mit technischer Perfektion auf den Takt genau gesteuert auf die Leinwand projiziert wird. Die Fabeltiere kommen dann oft zum Halt, eine kleine Öffnung auf der Leinwand dient dazu, dass der Kopf der Sänger*innen nun zum Tierkopf wird. Genial gemacht, aber nie allzu putzig oder „Bambi-mäßig“, eine leicht ironische Distanz wahrend. In der Zeichentechnik erinnern die Bilder leicht an den Schweizer Künstler Alois Carigiet. Die Menschen in dieser Oper lässt Sharon dann ganz real auftreten, so den Förster und seine Familie, den Wilderer, den Schulmeister, den Pfarrer, den Gastwirt und dessen Frau. Perfekt gemacht ist die Interaktion zwischen den animierten Figuren und den Menschen und meisterhaft konzipiert die Verschmelzung der Menschen in ihren Träumen mit der gezeichneten Welt und umgekehrt, wenn die Liebesgefühle der Tierwelt „menschlich“ werden, treten sie aus der Leinwand heraus. Die Flüge der Libelle durch den Wald, die Liebes- und Hochzeitsszenen zwischen Füchsin Schlaukopf und dem adeligen Fuchs von und zu Tiefengrund, die revolutionären Szenen im Hühnerhof und dem Dachsbau gehören zu den unzähligen Höhepunkten dieser heftig und begeistert applaudierten Derniere der Wiederaufnahmenserie.

Gesungen wurde in deutscher Sprache, was bei Janáček immer eine gewisse Problematik beinhaltet, da der Komponist ja sehr bewusst der Sprachmelodie seiner Landsleute gelauscht hatte, Rhythmus und Tonhöhen notierte. Doch gerade beim SCHLAUEN FÜCHSLEIN darf man getrost auf eine Wiedergabe in der Landessprache setzen, vor allem wenn das Auge durch die einfallsreiche Videoanimation und das Beobachten des Orchesters schon so intensiv beschäftigt ist, dass man froh ist, nicht auch noch Übertitel lesen zu müssen (aber sie sind selbstverständlich da). Das große Ensemble spielt und singt wie aus einem Guss auf sehr hohem Niveau. Uliane Alexyuk begeistert mit ihrem hellen, wunderschön timbrierten Sopran als Füchslein Schlaukopf, Alexandra Kadurina kontrastiert hervorragend mit ihrem herberen Timbre als Fuchs. Andrew Finden singt einen nuancierten Förster, Christina Niessen leiht ihre schöne Stimme der Försterin und der Eul. Nathanael Tavernier setzt seinen schön gerundeten Bass als Pfarrer und als Dachs ein. Klaus Schneider zeigt die Tragik des im Alkohol Zuflucht suchenden Schulmeisters eindringlich (und gibt auch der Mücke seine Stimme). Renatus Meszar ist ausgezeichnet besetzt als Haratschta, der Landstreicher und Wilderer. Tiny Peters gibt eine umwerfende Frau Pasek und leiht ihre Stimme auch dem Hahn und dem Eichelhäher. Auch die Interpret*innen der kleineren Partien verdienen eine Erwähnung, sie allesamt tragen zum beglückenden Erfolg des Abends bei: Baris Yavuz als Pasek, Luise von Garnier als Dackel, Ilkin Alpay als Schopfhenne und Specht, Taavi Baumgart als Pepik und Grille, Teresa Tampe als Frantik und Heuschrecke, Magdalene Wetzel als Frosch und Lydia Spellenberg als kleine Füchsin. Eindringlich und atmosphärisch dicht gelingen auch die Auftritte des Badischen Staatsopernchors (Hochzeitsszene!) und des Cantus Juvenum Karlsruhe.

Viele Szenen der Animation sind dermaßen gut gelungen, dass sie auf dem Nachhauseweg noch einmal vor dem inneren Auge ablaufen – und die wunderschönen musikalischen Einfälle Janáčeks bleiben im Ohr haften. Hoffentlich wird diese zauberhafte und feinsinnige Inszenierung nicht aus dem Spielplan verschwinden.

Kaspar Sannemann 17.11.2019

copyright: Falk von Traubenberg

DER FREISCHÜTZ

Vorstellung am 26. Oktober 2019

Realistisches und überzeugendes Regietheater

Im Rahmenprogramm des Herbstmeetings von OPERA EUROPA besuchten die Teilnehmer am Badischen Staatstheater Karlsruhe eine bemerkenswerte Regietheater-Inszenierung des Freischütz durch die nicht gerade für Konventionalität bekannte Verena Stoiber. Das wäre ja gerade bei von Carl Maria von Webers (hoch)-romantischer Oper in unserer Realität auch kaum noch glaubhaft zu vermitteln. So deckt Stoiber (Dramaturgie Deborah Maier) mit ideenreichen und dramaturgisch stets nachvollziehbaren Regieeinfällen schon während der Ouvertüre schonungslos die ganze Falschheit, Bigotterie, und auch Borniertheit einer biedermeierlich naiv strukturierten Gesellschaft im Dorfmilieu auf und zieht im Finale mit einer exzellenten Personenregie und Mimik auch den Zynismus ihrer Führer Kuno und des Pfarrers Ottokar blank.

In einem dazu bestens passenden gotischen Kirchenraum von Sophia Schneider (auch passende Kostüme) stellt sie das gottlose „Prinzip Kaspar“ mit dem besten Sänger des Abends, dem jungen und äußert agil spielenden US-Amerikaner Nicholas Brownlee mit einem bestens artikulierenden, prägnanten und kraftvollen Bassbariton dar. Wie Mephisto kommt er auf die Bühne und mischt die ganze „feine Gesellschaft“ richtig auf. In Frankfurt am Main wird Brownlee bald den Jochanaan und Holländer singen. Ich bin mir sicher, dass sich da mittelfristig zumindest der Rheingold-Wotan anbahnt, später dann noch viel mehr. Dorothea Herbert a.G. beeindruckt als naiv zwischen Hure und Heiliger agierende Agathe, mit einem fast perfekt intonierenden, vibratoarmen und glockenreinen Sopran. In Mönchengladbach machte sie soeben guten Eindruck als Salome und wird im kommenden Jahr in einer Neuinszenierung von Christof Loy am Theater an der Wien zu erleben sein. Renatus Meszar überzeugt stimmlich und darstellerisch als zynischer und gutsherrenartig agierender Erbförster und Präsident des dörflichen Schützenvereins. Es ist herrlich mitanzusehen, wie er mit allen Facetten seiner Mimik versucht, Ottokar dazu zu bringen, Max in die Wüste zu schicken, und wie der Pfarrer voll Angst vor der Obrigkeit nach den Worten des Eremiten klein beigibt – die Anpassungsfähigkeit der Kirche an die Gegebenheiten…

Sophia Theodorides ist als Ännchen die einzige, die vernünftig ist und den Durchblick hat. Das wurde nicht zuletzt unmittelbar klar aus einem allen Protagonisten einmal im Laufe der Handlung gewährten Video-Monolog (Thiemo Hehl) im Altarraum, in dem sie ihre wahren Gefühle und Handlungsweisen unzweideutig klar machten – ein für mich zumindest neuer und in diese Produktion bestens passender dramaturgischer Einfall, durchaus auch mit humoristischen Nebeneffekten. Gestalterisch eindrucksvoll meistert Theodorides die Rolle mit einem gefälligen Sopran. Der Eremit von Vazgen Gazayan sorgt im Finale mit seinem klangvollen und profunden Bass für einen Prometheus-haften Auftritt à la „Die Vögel“ von Walter Braunfels und bewirkt augenblickliches Umdenken beim zuvor Max im Rückkehrfall noch mit Kerker drohenden Ottokar. Zuerst wie ein Sandler unter dem Altar kauernd und dankend von Agathe etwas zum Essen annehmend, später immer wieder mal völlig unbeachtet auf Knien durch den Kirchenraum robbend, wird er nun zur übermächtigen Stimme Gottes. Pfarrer Ottokar wird von dem körperlich alle überragenden KS Edward Gauntt mit einem klangvollen Bariton gesungen. Der brasilianische Bariton Arthur Cangucu a.G. ist ein guter Kilian.

Leider wird der Max von Matthias Wohlbrecht zum Manko des Abends. Mit einer allzu festsitzenden und meist verquollen klingenden Stimme bei wenig tenoralem Glanz und Resonanz kann er den Max stimmlich einfach nicht ausfüllen, sei denn, man hat ihn extra auch stimmlich als Agathe nicht würdigen Bräutigam darstellen wollen. Das hat er nämlich schauspielerisch wirklich eindrucksvoll über die Rampe gebracht, obwohl ihre Brautwürdigkeit wahrlich auch nicht eindeutig ist und auch sie wohl noch etwas warten sollte. Stimmlich war Wohlbrecht für mich aber eine Fehlbesetzung. Er ist sicher ein guter Mime und wohl ganz allgemein eher im Charakterfach zu Hause.

Leider wird der Max von Matthias Wohlbrecht zum Manko des Abends. Mit einer allzu festsitzenden und meist verquollen klingenden Stimme bei wenig tenoralem Glanz und Resonanz kann er den Max stimmlich einfach nicht ausfüllen, sei denn, man hat ihn extra auch stimmlich als Agathe nicht würdigen Bräutigam darstellen wollen. Das hat er nämlich schauspielerisch wirklich eindrucksvoll über die Rampe gebracht, obwohl ihre Brautwürdigkeit wahrlich auch nicht eindeutig ist und auch sie wohl noch etwas warten sollte. Stimmlich war Wohlbrecht für mich aber eine Fehlbesetzung. Er ist sicher ein guter Mime und wohl ganz allgemein eher im Charakterfach zu Hause.

Johannes Willig leitet die Badische Staatskapelle mit viel Verve und einem guten Gespür für die zeitweise skurrilen Geschehnisse auf der Bühne. Natürlich ist bei den von Ulrich Wagner einstudierten Chören der berühmte Jägerchor das herausragende Ereignis. Er wird hier von Kuno als sarkastische Satire auf die kleinkarierte Mentalität der Dorfgemeinschaft dirigiert – irre! Aber bei den Damen steht ihm der Jungfernchor an Skurrilität nicht nach. Er endet mit dem Öffnen der Schachtel mit dem Jungfernkranz – und siehe da, den Kranz trägt zu aller Entsetzen ein Totenschädel! Verena Stoiber überrascht immer wieder mit solch drastischen Regieeinfällen, die aber stets in das dramaturgische Gewebe ihrer Interpretation des Freischütz passen.

So ist man während der Ouvertüre noch überrascht, dass Agathe, die zunächst züchtig wie Tosca in die Kirche kommt, sich von Kaspar dann ausgerechnet im Beichtstuhl hinter einem roten Samtvorhang zu einem blow job hinreißen lässt, auch wenn ihr diese Tat danach äußerst peinlich ist. Wenn Max später zwischen den Kirchenbänken sogar ein quicky mit einem von Kaspar mitgebrachten leichten Mädchen macht und nach seinem wiedermaligen Abblitzen bei Agathe erst die Gebetbücher zerfetzt, dann eine Kirchenbank umwirft und den Beichtstuhl zertrümmert, sowie schließlich das Altarplakat „Viktoria“ herunterreißt und „Hure“ an die Wand schmiert, wissen wir, mit welcher Gesellschaft wir es zu tun haben, und dass von ihr nichts Gutes zu erwarten ist. Dabei ist die Rauferei, die gleich zu Beginn nach dem Auftritt Kilians losgeht, noch das Wenigste, nur ein Vorgeschmack auf das, was dann kommen sollte. Immerhin versucht Ännchen krampfhaft, die „Hure“ wieder mit dem „Viktoria“ zu verdecken…

Am Schluss wird der Eremit von Kunos Leuten abgeführt, und Ottokar liest wieder die Messe, als sei nichts gewesen, mit der frommen Agathe als Administrantin neben ihm. Oben taucht plötzlich Kaspar auf, und Max versucht verzweifelt, auf ihn als den Schuldigen hinzuweisen. Niemand schenkt ihm Aufmerksamkeit. Es geht alles so weiter im Dürrenmattschen Dorf weitab der Aufklärung…

Meines Erachtens war es ein spannender Opernabend und endlich einmal wieder eine „wasserdichte“ und realistische Regietheater-Produktion, die die so oft bestrittene Relevanz dieses Inszenierungsstils einmal mehr unter Beweis stellt! Jedenfalls war das viel besser als Stoibers überzogenes „Rheingold“ in Chemnitz…

Klaus Billand/8.11.2019

www.klaus-billand.com

Copyright der Bilder:

Bild 1: Felix Grünschloß

Bilder 2, 3, 4: Tom Kohler

Bild 5: Klaus Billand

ELEKTRA

Besuchte Vorstellung am 19. April 2019

In seiner aktuellen Inszenierung der „Elektra“ von Richard Strauss am Badischen Staatstheater Karlsruhe erzählt Regisseur Keith Warner die Geschichte einer kaputten Familie. Dazu spielt Warner mit unterschiedlichen Zeitebenen und vermischt Antike und Gegenwart. Als Schauplatz hat ihm dazu Bühnenbildner Boris Kudlicka einen gewaltigen Museumsraum auf die Bühne gebaut. Der Bühnenraum ist bereits geöffnet, wenn der Zuschauer den Saal, das Museum betritt. Eine Antikenausstellung ist im Gange. Museumsbesucher betrachten die Objekte. Unter ihnen eine junge Frau, die sich im Museum einschließen lässt. Allein diese stumme Szene ist sehr schlüssig und spannend inszeniert. Bekannte Personen mischen sich unter die Besucher…..

Da beginnt mit dem Agamemnon-Motiv die Oper. Die Besucherin wird zu Elektra. Aus Traum wird Wirklichkeit…..Sie betrachtet sich sodann einen Film, der eine Opferszene zeigt, die Szene der Mägde, deren Stimmen zunächst nur aus dem Off zu hören sind. Dann betreten diese die Bühne. Im weiteren Verlauf der Handlung bedienen sich die Protagonisten der Ausstellungsobjekte und verwandeln sich so in antik anmutende Gestalten.

Elektra ist eine völlig gebrochene Frau, die nur ihrer Rache entgegen fiebert, eine Gezeichnete. Negativität und Düsternis gehen von ihr aus. Und doch ist ihre große Verletzlichkeit jederzeit spürbar.

Was war da geschehen? Warner deutet in der Begegnung mit dem Bruder Orest an, dass da auch ein inzestuöses Bündnis die Geschwister verband.

Unheimlich der Auftritt ihrer Mutter Klytämnestra, die wie ein lebendiger Geist aus der Vitrine tritt. Auch sie ist eine Gefallene, die Zuflucht im Alkohol fand. Sehr drastisch wird sie dann vom eigenen Sohn ins Jenseits befördert. Zwei harte Schläge genügen und ihr Kopf fällt……

Chrysothemis wird als Lichtgestalt gezeichnet, die am Ende doch zu schwach bleibt, eine Wende einzuleiten. Am liebsten zieht sie sich in ihre heile Welt des Kinderzimmers nebst Teddy zurück. Orest agiert als finsterer Herrenmensch, dem die Wiederbegegnung mit Elektra schier die Fassung raubt. Aegisth wirkt eher ungewöhnlich stark und gibt einen fordernden Charakter.

Keith Warner zeigt großes Geschick in der spannenden Personenführung. Sehr genau hat er in die Partitur hineingeschaut und offenbart dem Zuschauer viele neue Einblicke. Hier war ein Könner am Werk, der virtuos mit dem gigantischen Bühnenbild spielt, welches sich immer wieder verändert und so neue Handlungsräume eröffnet. Dazu ein immer wieder stimmungsvolles Licht (John Bishop) und Rollencharaktere, die aufs Beste miteinander interagieren. Ein packender Horror-Thriller, gekonnt und atemberaubend inszeniert.

Musikalisch ist der Abend am Staatstheater auf ausgezeichnetem Niveau. In der Titelpartie zeigt Rachel Nicholls eine völlig stimmsichere Bewältigung ihrer Rolle. Die schlanke Stimme kennt keine Mühe in der Höhe oder in der Durchschlagskraft. Unermüdlich, ohne jegliches Forcieren, verkörperte sie eine Elektra, wie sie heute selten sein dürfte. Die hohen C‘s kamen topsicher und dazu immer wieder feinste Lyrismen. Ihre Ausdauer war grenzenlos und bescherte dem Publikum die sehr seltene Gelegenheit, das Duett mit Orest, ohne den üblichen Strich zu hören. Lediglich auftretende Vokalverfärbungen beeinträchtigten etwas ihren Gesang. Darstellerisch agierte sie mit Hingabe und großer Natürlichkeit.

Anna Gabler war mit hellem,kompakten Sopran ein guter Kontrast. Mit viel Emphase und Unbedingtheit identifizierte sie sich mit ihrer Rolle und konnte wunderbar in der Höhe aufblühen. Auch sie erlebte ihre Rolle stark und suchte immer wieder das Zusammenspiel zu ihrer Bühnenschwester.

Anna Danik als Klytämnestra war eine ungewöhnliche Besetzung. Ein imposante, große Mezzosopran-Stimme, die vor allem ihre Rolle sang und nicht auf Tonhöhe sprach. Dabei legte sie besonderen Wert darauf, die inneren Verletzungen ihres Rollencharakters zu offenbaren. Vorbildlich dazu ihre Textverständlichkeit.

Als Orest erschien Renatus Meszar düster und gefährlich. Herrlich sonor erklang sein kultivierter Bass-Bariton. Gekonnt setzte er Textakzente und war darstellerisch außergewöhnlich engagiert. Selten gibt es einen Orest zu sehen, der in seiner Szene szenisch so „brennt“, bei welchem jeder Blick, jede Geste, eine tiefe Bedeutung erfährt. Und auch er ist ein erkennbar geschädigter Charakter.

Matthias Wohlbrecht nutzte als Aegisth seine wenigen Minuten für einen sehr pointierten Auftritt, bevor er sehr drastisch in den Tod befördert wurde. Seinen Charaktertenor setzte er schneidend ein und konnte auch in den schweren Schlussausbrüchen mühelos bestehen. Seine Sprachbehandlung war vorbildlich.

In den vielen Nebenrollen überzeugten die Ensemble-Mitglieder des Badischen Staatstheaters ausnahmslos. Ein überzeugender Leistungsbeweis für die Qualität des Theaters.

Große Kompetenz am Pult der Badischen Staatskapelle zeigte Dirigent Johannes Willig. Mit Ruhe, Umsicht und doch viel Energie trieb er die Partitur mit höchster Dramatik auf den Siedepunkt. Immer wieder rauschte das Orchester entfesselt auf, spielte drastische Akzente glühend aus. Sein Gefühl für die richtigen Steigerungen und die notwendigen Ruhepunkte war jederzeit untrüglich. Dazu ließ er vor allem dem Orchester Raum für die kantablen Stellen, etwa im lyrischen Teil des Duettes zwischen Elektra und Orest.

Die Badische Staatskapelle demonstrierte eindrucksvoll ihre große und langjährige Kompetenz gerade für die Opernwerke von Richard Strauss. Das Orchester spielte sauber und überwältigend schlagkräftig, ohne jegliches Lärmen. Alle Orchestergruppen musizierten hörbar motiviert. Selten lässt sich „Elektra“ rein orchestral so eindrucksvoll und derart packend erleben.

Am Ende große Begeisterung im Publikum.

Dirk Schauss 21.4.2019

Bilder liegen leider keine vor.

GÖTTERDÄMMERUNG

Besuchte Aufführung: 22.10.2017 (Premiere: 15.10.2017)

Die Nornen als Regisseure

Das war einer jener unvergesslichen Opernabende, die noch lange in Erinnerung bleiben. Mit der „Götterdämmerung“ ging der neue Karlsruher „Ring des Nibelungen“, an dem am Badischen Staatstheater seit Ende der vorletzten Spielzeit geschmiedet wurde, mit Bravour in die letzte Runde. Wie weiland in Stuttgart und Essen sind auch in der Fächerstadt die vier Teile der Tetralogie auf unterschiedliche Regisseure verteilt. Nach David Hermann, Yuval Sharon und Thorleifur Örn Arnasson ist die Reihe nun an Tobias Kratzer, dem in Zusammenarbeit mit dem Bühnen- und Kostümbildner Rainer Sellmaier nichts weniger als ein Geniestreich gelungen ist. Selten hat man Wagners Werk so spannend, hervorragend durchdacht, tempo- und abwechslungsreich erlebt. Die stringente Personenregie war vom Feinsten, Leerläufe und Langeweile kamen an keiner Stelle auf. Wie gebannt folgte man dem Geschehen auf der Bühne, das sich vom Anfang bis zum Ende wie aus einem Guss präsentierte und beredtes Zeugnis von den außergewöhnlichen Fähigkeiten Kratzers ablegte, der nächstes Jahr mit „Tannhäuser“ auch die Bayreuther Weihen erhält.

Kratzer ist, wie gesagt, nur ein Regisseur unter vieren. Und genau das bringt er auch auf die Bühne. Zu Beginn sieht man die drei Regisseure der vergangenen Abende auf ihren Regiestühlen mit dem Rücken zum Publikum vor einem Zwischenvorhang mit der Aufschrift „The end“ schlummern. Nacheinander erwachen sie und beginnen mit Frauenstimmen zu singen. Es sind die Nornen, die sich hier in Kostüm und Maske der drei Regisseure präsentieren und dabei individuell charakterisiert werden. David Hermann, der im „Rheingold“ die anderen Teile des Zyklus szenisch vorwegnahm, sind von Kratzer die vier „Ring“-Partituren zugeordnet, Yuval Sharon erscheint mit Tablet und Videokamera und Thorleifur Örn Arnasson benötigt zum Inszenieren nur ein Reclam-Heft. Die Nornen im Gewand der drei Regisseure werden hier zu den eigentlichen Hauptrollen. Sie erfahren bei Kratzer eine ungemeine Aufwertung. Er weist ihnen nicht nur eine erzählende, passive Funktion zu, wie es in anderen Inszenierungen des Stückes immer der Fall ist, sondern eine durchaus aktive. Immer wieder geistern sie über die Bühne und versuchen den von ihnen erkannten Untergang abzuwenden. Dazu schlüpfen sie in die verschiedensten Rollen. Im dritten Aufzug erscheinen sie im Gewand der Rheintöchter mit Nixenschwänzen, die Siegfried anhand der Partitur klar machen, dass Wagner seinen Tod fordert. Und im ersten Aufzug verkleidet sich die erste Norn alias David Hermann als Waltraute, um in dieser Maske Brünnhilde dazu zu bewegen, den Ring zurückzugeben. Im zweiten Aufzug übernehmen die Nornen darüber hinaus auch die wenigen Sätze der Chorfrauen. Ihren Bemühungen ist indes kein Erfolg beschieden. Sie können das Schicksal nicht aufhalten. Darin liegt ihre Tragik. Dieser Handlungsstrang wird von Kratzer konsequent durchgezogen und erlahmt nie. Deutlich wird, dass der Regisseur mit Tschechow´schen Elementen trefflich umgehen kann.

Daniel Frank (Siegfried)

Aber auch für Bertolt Brecht beweist er ein untrügliches Gespür. Dem Walkürenfelsen, der hier ein weißes Boudoir mit Himmelbett darstellt und von dem „The end“- Vorhang als Brecht’sche Gardine abgeschlossen wird, kommt die Funktion eines Theaters auf dem Theater zu. Die Gibichungenhalle stellt einen Spiegelsaal dar, der seine Bewohner ständig mit der eigenen Unvollkommenheit konfrontiert und auch den Zuschauern den sprichwörtlichen Spiegel vorhält. Hagen trägt einen dunklen Anzug mit Hemd und Krawatte. Ihm wurde das Trauma seines entmannten Vaters Alberich vererbt. Dieser verlangt von seinem Sohn, sich ebenfalls zu kasteien, Hagen entgeht diesem Schicksal aber. Die bereits heruntergelassene Hose darf er sich wieder hochziehen. Insgesamt wirkt er viel ernster als seine beiden Halbgeschwister. Gunther ist der konventionelle Schwächling, der hier Männer liebt. Seine Homosexualität kommt in dem Augenblick zum Ausdruck, als er drauf und dran ist, Siegfried anzubaggern, aber im letzten Augenblick einen Rückzieher macht. Dass er nicht gerade der Stärkste ist, wird auch am Schluss des ersten Aufzuges deutlich, mit dem Kratzer ein echter Coup de théatre gelungen ist. Bei ihm erscheinen Siegfried und Gunther gemeinsam im Boudoir Brünnhildes. Siegfried trägt dabei eine Fechtmaske, die an die Stelle des Tarnhelms tritt. Sehr interessant war, dass Gunther in dieser Szene vom Regisseur ein Großteil des Gesangs von Siegfried zugeordnet wurde. Die tiefen Töne, die Wagner hier von seinem Helden verlangt, sind für einen Bariton aber durchaus singbar. Dieser phantastische Regieeinfall machte ganz großen Eindruck. Bei der Überwältigung Brünnhildes zieht Siegfried ihr den Ring vom Finger und übergibt ihn Gunther, erhält ihn aber wenig später von ihm zurück. In der Folge erweist sich der Gibichungenkönig als unfähig, mit der wohl stark widerstrebenden Brünnhilde den Geschlechtsakt zu vollziehen. Resigniert tritt er wieder vor den Zwischenvorhang. Siegfried hilft ihm, die ehemalige Walküre auch in dieser Hinsicht zu bezwingen. Dabei kommt der Wotan-Enkel auf den Geschmack. Nachdem er wieder von Gunther abgelöst wurde, beginnt er heftig zu onanieren. Nicht nur hier wurde ersichtlich, dass Gunther ständig an seinem Selbstbild zweifelt. Er lebt in ständiger Angst davor, dass sein Schwulsein offenkundig wird. Im zweiten Aufzug erscheint er in einem Jeep auf der Bühne. Seine Schwester Gutrune ist eine durchaus schön anzusehende Frau, die indes nicht ernst genommen wird. Bevor sie in die Intrige gegen Siegfried eingeschaltet wird, beschränkt sich ihre Funktion am Gibichungenhof darauf, das Frühstück zu machen.

Ks. Armin Kolarczyk (Gunther), Daniel Frank (Siegfried), Heidi Melton (Brünnhilde)

Nicht nur den verschiedenen Personen, die unter seiner Ägide durchweg eine sensationelle Zeichnung erfahren und öfters in Unterwäsche und Nachtgewand auftreten - das war schon zum Schmunzeln -, weist Kratzer essentielle Bedeutung zu. Auch dem Ross Grane schenkt er entschieden mehr Aufmerksamkeit als die meisten seiner Regiekollegen. Im ersten Aufzug sieht man Siegfried und Brünnhilde nur die Zügel halten. Zu Beginn des zweiten Aufzuges erblickt man ein echtes Pferd auf der Bühne. Am Ende dieses Aktes wird ein künstlicher Pferdekadaver auf die Bühne gebracht, dem die hasserfüllte Brünnhilde dann auch gleich die blutigen Eingeweide herausreißt. Zum Schluss sieht man erneut nur die Zügel Granes. Klug war die Interpretation von Hagens Zaubertrank. Er weist überhaupt keine Magie auf, sondern besteht aus reinem Alkohol. Siegfried verträgt ihn nicht und bricht nach seinem Genuss zusammen. Am Ende erweist sich die große Meisterschaft Kratzers aufs Neue. Dem großen Weltenbrand erteilt er eine klare Absage. Ihm genügt ein winziges Lagerfeuer, in dem Brünnhilde die „Götterdämmerung“-Partitur verbrennt. Sie will als Regisseurin den Ausgang des Stückes selbst bestimmen und lässt sich von den drei Regisseuren nichts mehr sagen. Mit dem Ring in der Hand spult sie die Zeit zurück. Es kommt zu einer Auferstehung der Toten - neu war, dass sich Hagen und Gutrune gegenseitig mit einem Messer umbringen - und alles strebt wieder dem Anfang zu. Brünnhilde kehrt in ihr Boudoir zurück, in dem sie erneut auf den zu neuen Taten aufbrechenden Siegfried trifft. Das war alles sehr überzeugend und in geradezu preisverdächtiger Weise umgesetzt. Bravo!

Ks. Konstantin Gorny (Hagen), Herren des Badischen Staatsopernchores

Auch die gesanglichen Leistungen bewegten sich durchweg auf hohem Niveau. Heidi Melton war eine insgesamt mit guter Stütze und recht gefühlvoll singende Brünnhilde. Lediglich bei den Spitzentönen neigte sie etwas zum Forcieren, was aber angesichts der überzeugenden Gesamtleistung nicht sonderlich ins Gewicht fällt. Eine Meisterleistung erbrachte Daniel Frank als Siegfried. Hier geht ein neuer Stern am Heldentenorhimmel auf. Wunderbar fokussiertes Stimmmaterial, Kraft und Eleganz der Tongebung, differenzierter Ausdruck sowie eine gute Diktion formten sich zu einem sehr ansprechenden Ganzen. Hoffentlich wird Bayreuth auf diesen phantastischen Tenor in nicht allzu ferner Zukunft ebenfalls aufmerksam. Darstellerisch prägnant und stimmlich mit seinem tadellosen, ebenmäßig geführten und textverständlichen Bass in gleicher Weise gefällig präsentierte sich der Hagen von Ks. Konstantin Gorny. Gut gefiel Ks. Armin Kolarczyk, der mit in jeder Lage sauber ansprechendem, klangvollem und gut verankertem Bariton den Gunther sang. Eine stimmlich robuste, mit viel vokaler Dramatik aufwartende Gutrune war Christina Niessen. Einen stimmlich markanten, trefflich deklamierenden Alberich gab Jaco Venter. Tiefsinniges Mezzomaterial brachte Sarah Castle für die erste Norn, die Flosshilde und die Waltraute mit. Insbesondere mit der sehr emotional vorgetragenen Erzählung der Walküre im ersten Aufzug vermochte sie zu punkten. Tadellos sang Dilara Bastar die zweite Norn und die Wellgunde. Gut gefiel An de Ridder in der Partie der dritten Norn. Die gefällige Woglinde von Agnieszka Tomaszewska rundete das homogene Ensemble ab. Mächtig legten sich die von Ulrich Wagner bestens einstudierten Herren des Badischen Staatsopernchores ins Zeug.

Heidi Melton (Brünnhilde), Ks. Armin Kolarczyk (Gunther), Daniel Frank (Siegfried), Christina Niessen (Gutrune)

Eine Meisterleistung erbrachte wieder einmal GMD Justin Brown am Pult. Mit untrüglichem Gespür für die Feinheiten von Wagners genialer Musik animierte er die Badische Staatskapelle zu einem intensiven, facetten- und nuancenreichen Spiel, das von großen Spannungsbögen und vielen Farben geprägt war.

Fazit: Ein absolut erstklassiger Abschluss des neuen Karlsruher „Rings“. Die beste Götterdämmerung seit langem! Unbedingt reingehen. Es lohnt sich!

Ludwig Steinbach, 23.10.2017

Die Bilder stammen von Matthias Baus

SIEGFRIED

Besuchte Aufführung: 2.7.2017 (Premiere: 10.6.2017)

Selbstfindung und Generationenkonflikt

in der Rumpelkammer

Vorhang auf zum Scherzo. Mit Aplomb ging die Neuproduktion von Wagners „Ring des Nibelungen“ am Staatstheater Karlsruhe in die dritte Runde. In alter Stuttgarter Manier haben sich in Karlsruhe vier unterschiedliche Regisseure der Tetralogie angenommen. Dieses Mal lag die Regie in den Händen von Thorleifur Örn Arnarsson. Für das Bühnenbild zeigte Vytautas Narbutas verantwortlich, die Kostüme und die Videosequenzen besorgte Sunneva Asa Weisshappel.

Erik Fenton (Siegfried)

Mit seinem Konzept knüpft der isländische Regisseur an die alten Edda-Sagen seiner Heimat an. Es sind mächtige Bilder, die sich dem Auge bieten. Das Einheitsbühnenbild stellt eine Rumpelkammer mit Reichstagskuppel dar. Hier liegt allerhand Gerümpel herum. So erblickt man Ritterrüstungen, antike Statuen, ein Spinnrad, Büsten, einen Holzofen, einen Leiterwagen, Vitrinen und Gemälde. Aus einer Standuhr heraus erfolgt im Waldweben der Auftritt des wie Papageno gewandeten Hornisten Dominik Zinsstag. Alberich entsteigt einem Kühlschrank. Mime tritt aus einem Gulli auf. Nachdem er durch seinen eigenen Giftrank umgekommen ist, wird seine Leiche von Siegfried auch in diesen entsorgt. Zudem gibt es noch einen Tisch mit einem Schachspiel, dem sich die Beteiligten manchmal widmen. Insbesondere die wie Orks gekleideten Nibelungen-Brüder - ein guter Einfall - bestreiten im zweiten Aufzug eine ausgedehnte Schachpartie um die Macht. Beim Schmieden des Schwerts steht Siegfried hinter einer Tonne und bedient den Blasebalg.

Auf einer Balustrade liegt von Anfang an das Gerippe des Drachen, durch das man den Sänger des Fafner nur undeutlich sieht. Beim Kampf mit dem Wurm erklimmt Siegfried eine Treppe und sticht mit Notung von unten in den Leib des Skeletts. Von dem Geländer aus blicken Wotans Raben hinunter auf die Rumpelkammer. Sie sind von ihrem Herrn zum Spionieren ausgesandt. Der Wanderer tritt als Zauberer Gandalf aus dem „Herrn der Ringe“ bei Mime ein. Zauberhut, langer Bart und grauer Mantel sind jedoch nur Kostüm und Maske Wotans, der als Schauspieler durch die Welt zieht. Während der Wissenswette tritt er immer wieder gegen die Schwertstücke und versucht Mime auf diese Weise zur richtigen Frage zu bringen. Dies allerdings erfolglos. Wenn der Göttervater gerade nichts auf der Bühne zu tun hat, sitzt er in moderner Kleidung in einer rechts neben dem Orchestergraben eingerichteten Überwachungszentrale und beobachtet über zahlreiche Monitore das Geschehen. Big Brother Wotan ist watching you. Sein allsehendes Auge wird des öfteren auf den Hintergrund projiziert. Er ist allerdings nicht nur der passive Beobachter, sondern wird durchaus auch noch aktiv tätig.

Renatus Meszar (Wanderer), Statisterie

Gemäß dem Charakter des „Siegfried“ als Scherzo des „Rings“ wartet Arnarsson auch mit heiteren Aspekten auf. Die beginnen schon bei Siegfried, der recht ungehobelt wirkt und ständig das Kostüm wechselt. Mal ist er Supermann, mal ein diffus angeleuchtetes Skelett. Ein Höhepunkt der Aufführung ist die Szene, in der er mit Hilfe eines alten, verstimmten Klaviers, auf dem eine Wagner-Büste steht, mit dem Waldvogel Kontakt aufnehmen will. Hier gibt es mehre Vögel in Gestalt von vom Schnürboden herabschwebenden hübschen Mädchen. Herrlich wie sie sich die Ohren zuhalten, als sie Siegfrieds Geklimper nicht mehr ertragen können. Am Ende des zweiten Aufzugs überreicht die Vogel-Maid Siegfried Wagners Partitur. Der Held, der sich sein Leben selbst gestalten wollte, muss nun erkennen, dass seine Geschichte von jemandem anderen stammt, den er nicht kennt. Da mitzumachen hat er aber überhaupt keine Lust. Er steht gegen die Fremdbestimmtheit auf und geht auf die Suche nach sich selbst. Die von ihm angestrebte Selbstfindung ist das zentrale geistige Element von Arnarssons Regiearbeit. Im dritten Aufzug reißt er dem Wanderer sein Gandalf-Kostüm vom Leib und bespritzt ihn mit Wasser, bevor er schließlich noch den Speer über seinem Knie zerbricht. Die Speerspitze behält er. Respekt hat er überhaupt keinen. Eindringlich wird hier - und auch in Siegfrieds Verhältnis zu Mime - ein Generationenkonflikt geschildert. Nachhaltig prallen alte und neue Zeit aufeinander, wobei die alte unterliegt. Während der ganzen Zeit macht der Waldvogel mit seiner Handy-Kamera eifrig Photos von Siegfried.

Katharine Tier (Erda)

Recht gefühlvoll ist Wotans Begegnung mit Erda inszeniert. Die Ur-Wala ist in Begleitung zweier Nornen. Wo ist die dritte Norn? Sie ist nirgends zu sehen. Am Ende der Szene geht Erda nicht ab, sondern beobachtet die Auseinandersetzung zwischen dem Göttervater und seinem Enkel. Mit Tschechow’schen Elementen kann der Regisseur umgehen. Das wurde schon an anderer Stelle offenkundig. Zur letzten Szene schiebt Siegfried Teile der Rumpelkammer beiseite und reißt den Hintergrundprospekt ab. Von Brünnhilde ist indes nichts zu sehen. Nun wird es psychologisch. Siegfried sitzt im Vordergrund allein am Tisch und singt. Er imaginiert Brünnhilde so lange, bis die ehemalige Walküre schließlich doch noch, gleichsam im letzten Augenblick, aus der Versenkung auftaucht. Das Duett der beiden wird von allerlei Projektionen begleitet, deren Sinn sich nicht immer erschließt. Am Ende senkt sich die Balustrade wie eine Käseglocke über das neue hohe Paar. Gemeinsam sind sie gefangen. Können sie ihrem Gefängnis jemals wieder entkommen? Diese Frage wird wohl nicht beantwortet werden, denn die für Oktober 2017 anvisierte „Götterdämmerung“ liegt in den Händen eines weiteren Regisseurs.

Jaco Venter (Alberich), Renatus Meszar (Wanderer)

Auf hohem Niveau bewegten sich die gesanglichen Leistungen. Erik Fenton war ein darstellerisch glaubhafter und gesanglich äußerst konditionsstarker Siegfried. Er verfügt über einen bestens fokussierten, differenzierungsfähigen Tenor mit volltönender Mittellage und strahlender Höhe. Die dramatischen Ausbrüche kamen genauso überzeugend wie die emotionalen, sehnsuchtsvollen Momente. Matthias Wohlbrecht war ein sehr maskig klingender, sowohl stimmlich wie auch schauspielerisch recht schmieriger und hinterhältiger Mime. In dem Wanderer dürfte Renatus Meszar eine seiner besten Rollen gefunden haben. Er gestaltete seinen Part mit enormer vokaler Noblesse, großer Durchschlagskraft und feinem Nuancierungsvermögen. Jaco Venter war ein kernig und markant singender Alberich, den er auch ansprechend spielte. Mit hohen sonoren Bassqualitäten stattete Avtandil Kaspeli den Fafner aus. Einen voll und rund klingenden Mezzosopran mit profunder Tiefe und tadellosem hohem ‚gis’ nannte die Erda von Katharine Tier ihr eigen. Obwohl sie sich wegen einer Indisposition ansagen ließ, kam Heidi Melton in der Rolle der Brünnhilde gut über die Runden. An diesem Abend erwies sie sich als echte hochdramatische Sängerin mit imposanten Höhenflügen und farbiger, strahlkräftiger Mittellage. Einen tiefgründig intonierenden Waldvogel gab Uliana Alexyuk.

Eine Meisterleistung ist GMD Justin Brown und der ausgezeichnet aufspielenden Badischen Staatskapelle zu bescheinigen, Zusammen erzeugten sie einen abwechslungsreichen, dynamisch fein abgestuften und von großer Intensität und Pracht geprägten Klangteppich, der sich zudem durch viele Farben und eine hohe Gefühlsskala auszeichnete.

Fazit: Eine Aufführung, die durchaus empfohlen werden kann.

Ludwig Steinbach, 3.7.2017

Die Photos stammen von Falk von Traubenberg

„Adriana Lecouvreur“

B-Premiere am 7.4.17

Dank überzeugender Einspringerin gerettet

Lieber Opernfreund-Freund,

am gestrigen Freitag fand in Karlsruhe die so genannte B-Premiere von „Adriana Lecouvreur“ statt, die am Haus durch alle Rollen doppelt besetzt ist und bei der sich die zweite Garde - ohne das qualitativ wertend zu meinen - an Cileas Schmachtfetzen versuchen durfte.

Die vertrackte Story um Machtspiele, Eifersucht und Giftmord mittels eines Veilchenbuketts war Regisseurin Katharina Thoma wohl ein wenig zu konstruiert und so hat sie die Oper nach der Vorlage von Eugène Scribe und Ernest Legouvé gründlich entdramatisiert. Sie betont in den ersten drei Akten ihrer Inszenierung die komödiantischen Anteile des Werkes, die in Musik und Text zweifelsohne vorhanden sind. Damit wertet sie gleichsam das Quartett der Schauspielerinnen und Schauspieler der Comédie-Française auf, das doch eigentlich eher Staffage ist, auch wenn es im ersten Akt durchaus als Motor, der die Handlung vorantreibt, fungiert. Die Bühne auf der Bühne darzustellen, ist wohl eine besondere Gelegenheit, mit verschiedenen Ebenen zu spielen, so dass es durchaus schlüssig scheint, dass die Handlung ins Hier und Heute verlegt wurde, das dargebotene Theater im Theater aber ein antikes Stück präsentiert, für das Irina Bartels hinreißende historische Kostüme geschneidert hat. Die Drehbühne des Hauses bietet weitere Möglichkeiten, mit Schein und Wirklichkeit zu spielen, so dass Kunst und Realität hier zu verschwimmen scheinen - die gelungenen Aufbauten stammen von Dirk Becker. Im letzten Akt wird’s dann doch dramatisch. Die Titelheldin stirbt allerdings nicht durch die von der Rivalin übersandten vergifteten Blumen. Vielmehr ist sie da eine alternde Diva, die nicht mehr spielt und deren einstiger Chef Michonnet an der Flasche hängt, so dass beide vielleicht ein realistisches Bild eines Künstlerlebens zeichnen, in dem Erfolge nur noch in der Erinnerung bestehen.

Die vertrackte Story um Machtspiele, Eifersucht und Giftmord mittels eines Veilchenbuketts war Regisseurin Katharina Thoma wohl ein wenig zu konstruiert und so hat sie die Oper nach der Vorlage von Eugène Scribe und Ernest Legouvé gründlich entdramatisiert. Sie betont in den ersten drei Akten ihrer Inszenierung die komödiantischen Anteile des Werkes, die in Musik und Text zweifelsohne vorhanden sind. Damit wertet sie gleichsam das Quartett der Schauspielerinnen und Schauspieler der Comédie-Française auf, das doch eigentlich eher Staffage ist, auch wenn es im ersten Akt durchaus als Motor, der die Handlung vorantreibt, fungiert. Die Bühne auf der Bühne darzustellen, ist wohl eine besondere Gelegenheit, mit verschiedenen Ebenen zu spielen, so dass es durchaus schlüssig scheint, dass die Handlung ins Hier und Heute verlegt wurde, das dargebotene Theater im Theater aber ein antikes Stück präsentiert, für das Irina Bartels hinreißende historische Kostüme geschneidert hat. Die Drehbühne des Hauses bietet weitere Möglichkeiten, mit Schein und Wirklichkeit zu spielen, so dass Kunst und Realität hier zu verschwimmen scheinen - die gelungenen Aufbauten stammen von Dirk Becker. Im letzten Akt wird’s dann doch dramatisch. Die Titelheldin stirbt allerdings nicht durch die von der Rivalin übersandten vergifteten Blumen. Vielmehr ist sie da eine alternde Diva, die nicht mehr spielt und deren einstiger Chef Michonnet an der Flasche hängt, so dass beide vielleicht ein realistisches Bild eines Künstlerlebens zeichnen, in dem Erfolge nur noch in der Erinnerung bestehen.

Vom Geliebten vor Jahren verlassen, setzt die Schauspielerin ihrem Leben selbst ein Ende, imaginiert die Wiedervereinigung mit ihrem Maurizio schlaftablettenumnebelt und tritt - dann doch wieder ganz theatralisch - für immer aus dem Scheinwerferkegel. Durch die Interaktion des Paares wird am Schluss allerdings diese an sich nicht unüberzeugende Lesart verwässert, wird wenig stringent aufgelöst, so dass mancher Zuschauer nicht zu deuten wusste, ob es sich nun um Realität oder ein Trugbild einer Sterbenden handelt. War dies ein von Katharina Thoma gewollter Effekt, so hat er mich nicht überzeugt, der Rest des Abends durchaus.

Der wäre allerdings um ein Haar an der Erkrankung von Katherine Broderick gescheitert, die ihr Debüt als „Adriana“ geben sollte, gestern nur spielen, aber nicht singen konnte. Als Retterin in letzter Sekunde trat glücklicherweise Hrachuhí Bassénz auf den Plan, die die Rolle bereits in Covent Garden verkörpert hatte und von der Seite sang. So kann ich Ihnen hier nur meinen Eindruck von den darstellerischen Qualitäten von Katherine Broderick wiedergeben, die vor allem dann überzeugte, wenn sie nicht die Diva, sondern die Frau dazustellen hatte. So lief sie im Finale des zweiten Aktes im Wortgefecht mit der Fürstin und vor allem im Schlussakt zu Höchstform auf.

Die zeigte die Einspringerin den ganzen Abend über. Wie Hrachuhí Bassénz mit an feine Seidenfäden erinnernden Höhenpiani und expressiver Mittellage auftrumpft, ist schon ein Erlebnis. Da sehnt man sich förmlich danach, diese hervorragende Sängerin auch spielen zu sehen - Katherine Brodericks Leistung in allen Ehren. Die Rolle ihres Geliebten Maurizio ist ein Paradebeispiel für einen Spinto, gewissermaßen die italienische Version des Heldentenors, die sich furchtlos in jede noch so gewagte Höhe schraubt und mit viel Gefühl und reichlich Schmelz die Töne erst dann beendet, wenn der Dirigent schon längst abgewunken hat. Diese Herausforderung hat der junge James Edgar Knight, seit 2015 Ensemblemitglied in Karlsruhe, so offen muss ich sein, nicht gemeistert. Er verfügt an sich über einen feinen Tenor von schöner Farbe, aber eher schlanker, denn voluminöser Art und hätte vielleicht den kleinen, aber feinen Part des Abbé mit Bravour gemeistert und ist sicher auch als Alfredo in der „Traviata“ hörenswert. Der Maurizio allerdings ist ihm doch noch ein paar Nummern zu groß. Viel zu früh kommt die Partie, die zu den Paraderollen von Caruso, Gigli, Corelli und Domingo gehörte. Die fehlende Kraft versucht der junge Australier mit viel Druck wett zu machen, wird dadurch mitunter unkontrolliert tremolierend, die Höhen gelingen eher kurzatmig denn imposant und wenn dann eine Phrase einmal technisch perfekt über den Graben tönt, erreicht sie mich seltsam seelenlos. Viel Seele packt dagegen Sanja Anastasia in die Partie der Fürstin. Die durchlebt schon im zweiten Akt die Erfahrung, die Adriana in Karlsruhe am Ende macht. Sie ist eine nicht mehr ganz junge Frau, sieht ihre Schönheit schwinden und wird zur Furie als ihr junger Liebhaber sich von ihr abwenden will. Sanja Anastasia gestaltet die Figur mit imposant-vollem, facettenreichem Mezzo, schießt in der Höhe aber mitunter über das Ziel hinaus.

Ensemblemitglied Jaco Venter ist in Karlsruhe eigentlich die Bank für die schweren Wagnerrollen. In den ersten Takten geht ihm eine gewisse Italianitá auch noch ab, fast nach Hans Sachs klingt da sein Michonnet. Ab seiner Arie im ersten Akt aber gelingt ihm eine überzeugende, zu Herzen gehende Interpretation des Theatermenschen mit sattem Bariton voller Gefühl. Avtandil Kasperli ist ein imposanter Fürst von Bouillon, der Abt von Chazeuil von Kammersänger Klaus Schneider kommt unterwürfig-schmierig daher. Agnieszka Tomaszewska, Ariana Lucas, Nando Zickgraf und Opernstudio-Mitglied Hakan Çiftçioglu ergänzen sich und das Ensemble als Komödiantentruppe perfekt mit viel Spielwitz.

Das Ballett „Das Urteil des Paris“ ist dankenswerterweise in Karlsruhe einmal nicht gestrichen und wird als stimmungsvolles, von Hélène Verry choreografiertes Schattenspiel gegeben. Dadurch hat auch der Badische Staatsopernchor unter der Leitung von Ulrich Wagner ordentlich zu tun und macht seine Sache gut. Im Graben zeigt Johannes Willig einen schwungvollen Cilèa und präsentiert den reichen Strauß an eingängigen Melodien voller Verve und Leidenschaft.

Das Publikum im vollbesetzten Haus ist begeistert, applaudiert allen Beteiligten und spart nicht mit „Bravo“-Rufen. Dass der junge, hoch gewachsene Haustenor dabei stärker gefeiert wird als die den Abend rettende Hrachuhí Bassénz, mag entweder dem Respekt vor dessen Mut oder einer ausgeprägten Fangemeinde geschuldet sein. Ich wünsche jeder Künstlerin und jedem Künstler die Geduld, seine Stimme wie seine darstellerischen Fähigkeiten in Ruhe reifen zu lassen und Freunde und Berater, die ihm dabei offen und ehrlich zur Seite stehen.

Trotz kleinerer Wermutstropfen, die Inszenierung, und einem größeren, die künstlerische Qualität betreffend, ist die Produktion doch sehenswert - und im Zweifel gibt es ja auch noch eine alternative Besetzung.

Ihr Jochen Rüth / 8.4.17

Die Fotos stammen von Falk von Traubenberg und zeigen die Besetzung der Premiere.

DIE WALKÜRE

Besuchte Aufführung: 18.12.2016

(Premiere: 11.12.2016)

Bewältigung einer traumatischen Vergangenheit

Entsprechend dem alten Stuttgarter Konzept Klaus Zeheleins hat das Badische Staatstheater Karlsruhe seinen neuen „Ring“ ebenfalls vier jungen Regisseuren, die vierzig Jahre noch nicht überschritten haben, anvertraut. Nach David Hermanns vollauf gelungenem „Rheingold“ ist das großangelegte Projekt nun mit der „Walküre“ fortgesetzt worden. Für die Regie zeichnet Yuval Sharon verantwortlich. Zu seinem Team gehören ferner Sebastian Hannak (Bühnenbild), Sarah Rolke (Kostüme) und Jason A. Thompson (Video).

Peter Wedd (Siegmund), Katherine Broderick (Sieglinde)

Hier haben wir es mit einer recht vielschichtigen Inszenierung zu tun. Der Begriff des Gesamtkunstwerks erhält für Sharon zentrale Bedeutung. Eine wesentliche Rolle spielt dabei die Technik. Wagner war ein großer Anhänger technischer Errungenschaften. Darüber ist sich der Regisseur im Klaren und stellt die Frage, welche technischen Mittel der Bayreuther Meister angewendet hätte, wenn er heute gelebt hätte. Die vom Regieteam gegebene Antwort lautet: Videos und Projektionen. Diese durchziehen die ganze Produktion und verleihen ihr einen ganz eigenen Charakter. Es sind immer wieder imposante visuelle Impressionen, die hier entstehen und über die etwas rudimentäre, nicht sehr ausgefeilte Personenregie hinwegtrösten. Einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen auch die oft ins Feld geführten Schattenspiele. Dies alles, Regie, Bühnenbild, Kostüme und Licht bilden eine ausgesprochen poetische Einheit von hoher Eindringlichkeit.

Katherine Broderick (Sieglinde), Heidi Melton (Brünnhilde), Peter Wedd (Siegmund)

Den ersten Aufzug deutet Sharon als Kammerspiel à la Ibsen. Siegmund und Sieglinde, denen der Regisseur noch zwei kindliche Alter Egos zur Seite stellt, begegnen sich in einem schier endlosen Gang mit ständig auf- und zugehenden Türen. Hinter diesen erscheinen manchmal den Primat der Musik versinnbildlichende Instrumentalisten. In erster Linie sind es aber Bilder aus der Vergangenheit sowie Wünsche und Sehnsüchte des Wälsungenpaares, die hier abgebildet werden. In der Tat spielt die vergangene Zeit bei Sharon eine wesentliche Rolle. Sie hat bei den Geschwistern zu Traumen geführt, die sie nur schwer bewältigen können. Bei Siegmund hat die durch Wotan genossene Erziehung zum Gesetzlosen und Außenseiter das Trauma ausgelöst. Bei Sieglinde ist es die Zwangsehe mit Hunding, in der sie zum reinen Objekt degradiert ist. Kein Wunder, dass sie ihren ungeliebten Ehemann hasst, der sie wie einen Wertgegenstand behandelt. Die Perspektive der Geschwister ist begrenzt. Von ihren Erinnerungen heimgesucht ist ihr Wahrnehmungsradius eingeschränkt. Sie leben in der Vergangenheit und agieren ständig in immer demselben Raum, in dem auch der zweite Teil des Mittelaufzuges spielt. Die Zukunft ist ihnen verschlossen. Als Ausgleich dafür steht ihnen aber noch die Hoffnung zur Verfügung. Sie dürfen noch hoffen, was bei Wotan nicht mehr der Fall ist.

Renatus Meszar (Wotan), Heidi Melton (Brünnhilde)

Zu Beginn des zweiten Aufzuges ist der Raum erweitert. Wotan und die anderen Götter erleben die Zeit kreisförmig. Dem Göttervater ist die Zukunft nicht verschlossen. Er sieht sein nahendes Ende voraus und lässt alle Hoffnung fahren. Ständig tritt er auf der Stelle und kommt nicht so recht weiter. Aus diesem Gedanken heraus hat das Regieteam das Bild der Rolltreppe vor einem goldenen Hintergrund entwickelt, auf dem Wotans Diskussion mit Fricka stattfindet. Wer gerade die Oberhand hat, steht oben. Die Göttin der Ehe wird hier nicht als böse Zicke vorgeführt, sondern als geschickt argumentierende Strategin. Im Zentrum des Interesses steht bei Sharon der große Monolog Wotans, den er auf ganz eigenwillige, so noch nie erlebte Weise deutet. Der Gott verlässt die Bühne und singt per Mikrophon aus dem Off, während sein Gesicht öfters in Großformat auf den Hintergrund projiziert wird. Auch die Konterfeis anderer „Ring“-Protagonisten und Erinnerungsstücke an das „Rheingold“ erscheinen immer wieder im Bild. Hier liegt der Fokus ganz auf einer von zahlreichen Videos dominierten Rückschau. Das war schon eine ungewöhnliche, aber durchaus Eindruck machende Vorgehensweise. Wenn die Rede des Gottes auf Siegmund kommt, tritt dieser in Anwendung eines Tschechow’schen Elementes selbst auf. In Vorausahnung seines Todes sticht ihm Wotan hier bereits seinen Speer in den Rücken.

Heidi Melton (Brünnhilde)

Den größten Eindruck hinterließ der Walkürenritt. Der dritte Aufzug, in dem die Zeit stillsteht, spielt in einer aus mannigfaltigen weißen Platten bestehenden Eis- und Schneelandschaft, die an Caspar David Friedrichs Gemälde „Die verlorene Hoffnung“ gemahnt. Die Jagdfliegerstaffel der in signalfarbenes Orange gekleideten Walküren springt vor der Kulisse des Paramount-Berges mit Fallschirmen ab. Später trennt Wotan mit seinem Speer die Eisplatten, um auf diese Weise eine Öffnung zu erzeugen, in der Brünnhilde schließlich einschlafend versinkt. Kurze Zeit später taucht sie in einen Eisblock eingeschlossen wieder auf. Siegfried wird im dritten Teil der Tetralogie viel Energie aufwenden müssen, um diesen zum Schmelzen zu bringen. Ob ihm das gelingen wird? Da im „Siegfried“ aber ein anderer Regisseur am Werk sein wird, wird diese interessante Frage wohl nicht beantwortet werden.

Ensemble der kleinen Walküren

Durchwachsen muteten die gesanglichen Leistungen an. Heidi Melton sang die Brünnhilde in Mittellage und Tiefe zwar mit guter Stütze und imposantem Ausdruck. In der oberen Lage blieben indes Wünsche offen. Die Höhe war oft geschrien. Zudem erreichte sie bei den einleitenden „Hojotoho“-Rufen die hohen c’s nicht. Vielleicht hätte Frau Melton bei der Sieglinde bleiben sollen. Die Brünnhilde ist noch eine Spur zu groß für sie. Renatus Meszar tat sich als Wotan zu Beginn mit einer hoch liegenden Phrase etwas schwer. Dieses Problem bekam er aber schnell in den Griff und überzeugte im Folgenden mit gut gestütztem und geradlinig geführtem Bass-Bariton. Insgesamt haben wir es hier mit keinem außergewöhnlichen, aber durchaus soliden Vertreter des Göttervaters zu tun. Einen auf den ersten Blick kräftig und markant singenden Tenor brachte Peter Wedd für den Siegmund mit. Die Stimme ist aber dennoch noch nicht gänzlich ausgereift. Bei aller Intensität wirkte seine Tongebung oft gaumig und geknödelt. Auch die Diktion des englischen Sängers ließ zu wünschen übrig. Nicht gerade den besten Eindruck hinterließ auch die Sieglinde von Katherine Broderick. In der Höhe und bei den dramatischen Ausbrüchen ging sie oftmals vom Körper weg, woraus eine recht schrille Tongebung resultierte. Ks. Ewa Wolak war eine sehr dominante Fricka, die sie mit pastoser Altstimme insgesamt auch gut sang. Dass ihr bei der Stelle „Jauchzend jagt sie daher“ einmal das hohe fis misslang, sei ihr angesichts der ansprechenden Gesamtleistung verziehen. Gesanglich nichts auszusetzen gab es an dem sonor singenden Hunding Avtandil Kaspelis. Darstellerisch blieb er aber etwas blass. Das Sieglindes Ehemann anhaftende Böse konnte er in keiner Weise vermitteln. Viele gute Stimmen, aber auch eine sehr dünne Stimme hörte man in dem Ensemble der kleinen Walküren, das aus Ks. Barbara Dobrzanska (Helmwige), Christina Nissen (Gerhilde), Ks. Ina Schlingensiepen (Ortlinde), Katharine Tier (Waltraute), Roswitha Christina Müller (Siegrune), Ks. Tiny Peters (Rossweise), Kristina Stanek (Grimgerde) und Ariana Lucas (Schwertleite) zu bestand. Als kleines Wälsungenpaar gefielen Nils Cordes und Ella Schwartz.

Renatus Meszar (Wotan), Heidi Melton (Brünnhilde)

Eine Glanzleistung ist GMD Justin Brown und der versiert aufspielenden Badischen Staatskapelle zu bescheinigen. Es war schon ein recht vielschichtiger, differenzierter und nuancierter Klangteppich, den Dirigent und Musiker hier erzeugten. Überaus rasant gelang bereits der einleitende Gewittersturm. Auch im Folgenden setzte Brown auf insgesamt eher zügige Tempi. Einfach grandios, warm und gefühlvoll erklangen die Motive der Wälsungen-Zwillinge. Prägnant und energiegeladen präsentierte man den Walkürenritt. Die auf der Bühne vorherrschenden großen Emotionen fanden eine treffliche Entsprechung im Orchester. Darüber hinaus wartete der Dirigent auch mit einer gelungenen Transparenz auf. Das erste Zwischenspiel von Wotans Abschied mit dem großen Ausbruch nahm er etwas langsamer, als man es sonst gewohnt ist.

Fazit: Ein szenisch und musikalisch gelungener Abend mit einigen Schwächen auf der vokalen Seite.

Ludwig Steinbach, 19.12.2016

Die Bilder stammen von Falk von Traubenberg

HÄNSEL UND GRETEL

Besuchte Aufführung: 4.12.2016

(Premiere: 14.6.2003)

Hexentraum zweier Geschwister

Wie zur Adventszeit an vielen Opernhäusern allgemein üblich, stand auch am Badischen Staatstheater Karlsruhe heuer wieder Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“ auf dem Spielplan. Die Inszenierung von Achim Thorwald in dem ästhetischen Bühnenbild von Christian Floeren und den gelungenen Kostümen von Ute Frühling hat in den dreizehn Jahren ihres Bestehens nichts an Kraft eingebüßt. Sie ist immer noch so sehenswert wie am ersten Tag. Kleine wie auch große Zuschauer zeigten sich mit dem Dargebotenen voll zufrieden. Und das war sehr verständlich. Was sich vor den Augen des Publikums abspielte, war einerseits durchaus kindgerecht, auf der anderen Seite aber auch recht innovativ und trefflich durchdacht.

Ks. Ina Schlingensiepen (Gretel), Kristina Stanek (Hänsel), Kinderballett

Thorwald hat sich der Geschichte um die im Wald verirrten Kinder mit viel Liebe angenommen. Sein Ansatzpunkt ist psychologischer Natur. Ihm geht es in erster Linie um die Aufzeigung von Angstzuständen in der Kinderpsyche. Alles, was die Geschwister in Furcht versetzt, wird seitens des Regisseurs übermäßig groß dargestellt. Das beginnt schon bei dem Elternhaus, das Hänsel und Gretel als „überdimensionaler Schrecken“ (vgl. Programmbuch) erscheint. Gegenüber der monumentalen Einrichtung und den sich auf Kothurnen fortbewegenden Eltern wirken die beiden Kinder klein und hilflos. Erst am Ende begegnen sich die Geschwister und das Besenbinderpaar auf Augenhöhe. Die Eltern erscheinen nun in ihrer normalen Größe, jetzt werden sie von ihren herangereiften Kindern nicht mehr gefürchtet.

Der zweite Akt begnügt sich nicht mit reiner Natur. Der die Geschwister mit Hilfe der Drehbühne umkreisende Wald erscheint als Metapher ihrer seelischen Ängste. Im Hexenbild wird dieses Konzept konsequent weitergeführt. Die sich zunächst recht liebevoll gebende und daher nicht gerade Angst einflößende Hexe erscheint als kleine, sich auf den Knien fortbewegende alte Frau. Erst nachdem sie die Maske fallengelassen und ihr wahres Gesicht offenbart hat, erhebt sie sich zu ihrer vollen Größe. Ebenfalls klein ist das Hexenhaus, in das der Backofen integriert ist. Die mutig gewordene Gretel darf die Zauberin am Ende allein in den Ofen schieben.