http://www.theaterluebeck.de

LOHENGRIN

Besuchte Aufführung am 18.09.22 (Premiere am 04.09.22)

Einfaches Denken führt nicht zum Glück

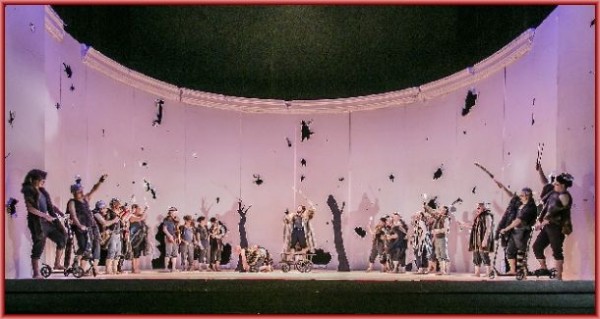

Sehr lange mußte das Lübecker Publikum auf die Neuproduktion von Wagners "Lohengrin" warten; angekündigt war sie vor zwei Jahren, was dann kam wissen wir alle. Doch was lange währt, wird endlich gut, auch bei so einer Choroper wie Wagners trauriges Märchen vom Schwanenritter. Und gerade die hervorragenden Chöre bilden eines der Rückgrate von Anthony Pilavacchis Inszenierung, denn hier werden die Sachsen gegen die Brabanter positioniert. Brabant als chaotisches, heruntergekommenes Land wie man es in dystopischen Filmen a la "Mad Max" findet, Tatjana Ivschina setzt auf die Drehbühne moderne Glasarchitektur gegen alte Wand mit historischer Fensterrosette auf bröckeliger Betonrampe, eine zeitlose Verortung von Vergangenheit und Heute. Die Brabanter sind ein wilder Haufen aus folkoristischer Rückschrittlichkeit gegen die, die Sachsen als Beamte und Politiker in Trenchcoat jedoch auch nicht sympathischer wirken. König Heinrich als populistischer Politiker hat sich optisch den primitiven Barbaren mit einem Pelzmantel angeglichen, sein Pressesprecher/Heerrufer gehört ganz um zivilisierten Politapparat der Sachsen.. Bei den Brabantern stechen Elsa und Gottfried in hellen Farben heraus, letzterer wird schon während des Vorspiels von Ortrud ermordet und durchzieht als federnstreuender "Cantus firmus" den ganzen Abend.

Wie bereits geschrieben, bilden die Chöre und Extrachöre des Theater Lübeck einen der Hauptdarsteller der Inszenierung Pilavacchis und klanglich wie spielerisch (unter der Leitung von Jan-Michael Krüger) wird ein sehr hohes Niveau erreicht. Dem Regisseur gelingen immer wieder spannende Konstellationen zwischen Aktion und Tableau, aus denen sich (ebenfalls an diesem Abend keine Nebenrollen) die Gruppen der vier Edelknaben und der vier brabantischen Edlen gleichsam herausschälen, gesanglich alles ausgezeichnet, szenisch sind die ersten eher Frauen aus dem Volke, hier zwar modisch etwas punkig, die sich von jeder öffentlichen Meinungsmache mitreißen lassen, letztere rückschrittliche Traditionalisten. Valentina Rieks, Nataliya Bogdanova,Frederike Schulten, Iris Meyer, Gustavo Mordente Eda, Noah Schaul, Laurence Kalaidjian und Christoph Schweizer verdienen es durch Engagement und Qualität alle namentlich erwähnt zu werden. Ein aktuelles Abbild einer Gesellschaft, wie wir sie augenblicklich an mehreren Stellen der Welt in immer neuen Konstellationen finden.

Das ist also die äußere Folie um die Schicksale der Protagonisten herum, über den König hatte ich schon geschrieben, bleiben noch das helle und das dunkle Paar. Ortrud und Telramund wollen eindeutig an die Macht und schrecken auch vor Mord nicht zurück, wobei Ortrud eindeutig die bestimmende Triebfeder ist; Bea Robein bringt ihren Mann mit attraktiver Sexualität immer wieder auf Kurs, stimmlich eher ein heller Mezzosopran ohne orgelnde Dämonie. Anton Keremidtchiev ist als Telramund einfach eine Traumbesetzung, äußerlich ein starker Mann, innerlich manipulativ ergiebig, stimmlich mit virilem Bariton mit leicht metallischem Klang perfekt, so gut hört man die Partie selten gesungen. Doch auch Elsa und Lohengrin, vor allem letzterer, können nicht von einem kompromisslosen Schwarz-Weiss-Denken abrücken, was letztendlich zu ihrem Unglück führt. Genau wie im richtigen Leben: Schwarz-Weiss-Denken ist schön einfach, führt aber zu nichts. Peter Wedd scheint relativ kurzfristig in die Produktion eingesprungen zu sein, oder liegt es daran, das die Rolle des Lohengrin eher zur Projektion taugt, szenisch wirkt er unbedeutender als die anderen. Gesanglich liegt der Tenor, für mich dramatisch etwas über der Titelpartie, denn im Lyrischen weicht er gern in die Kopfstimme aus, fulminant wirkt sein gleissender Tenor in den dramatischen Partien wie dem Finale des zweiten Aktes. Es ehrt den Sänger musikalisch auch das Zarte des Charakters zu betonen. Anna Gabler gelingt ein sehr differentiertes Porträt Elsas, gesanglich neigt sie ebenfalls dem Dramatischen zu, was sich in einer angespannten, leicht flackerigen Höhe zeigt. Runi Brattaberg singt einen soliden König Heinrich mit vibratoreichem Bass und Höhenschwierigkeiten im dritten Akt. Jacob Scharfman ist mit ausgeglichenem Bariton ein in jeder Hinsicht guter Heerrufer, den ich gerne im bald projektierten Mozart-Figaro hören möchte.

Pilavacchis Inszenierung ist durchweg gekonnt und setzt gezielt Theatereffekte ein, nimmt jedoch im dritten Akt richtig an Fahrt auf: das fehlgeschlagene Hochzeitsfest, das Kammerspiel des Brautgemachs und der Schrecken des Finales setzt noch richtig "einen drauf" und ist einfach sauspannendes Theater. Zudem merkt man, wie ordentlich mit den Sängern am Text gearbeitet wurde, vielleicht nicht ganz so wie sein Lübecker "Ring", der sicherlich ein großes Statement war, aber wieder eine gelungene Arbeit, die man nicht aller Tage sieht. Natürlich ist Wagner Chefsache in Lübeck und Stefan Vladar dirigiert einen, ich möchte mal sagen, flexiblen "Lohengrin", also nicht lyrisch oder schnell, sondern der Bühnensituation angeglichen. Man ist manchmal etwas überrascht von einigen Tempi, doch gleichzeitig gelingt es dem Dirigenten, den Rezensenten einige Stellen quasi "neu" hören zu lassen.Das Philharmonische Orchester der Hansestadt Lübeck folgt mit wirklich nur kleinen Unkonzentriertheiten bestens. Insgesamt eine Aufführung, die sich sehen und hören lassen kann.

Martin Freitag, 24.9.22

Versteinerte Machtgier – „L´amore dei tre re“ von Italo Montemezzi

Besuchte Vorstellung am 12. Juni 2022

Kolossale graue Steinköpfe umringen mit geschlossenen oder blind wirkenden Augen die Szene; sie muten an wie die zum Monument gewordene stumme Trauer über eine längst verlorene Größe. Vielleicht ist es auch die Beschwörung einer Vergangenheit, die nie so ruhmreich war, wie von den Herrschenden dargestellt.

Mit der selten aufgeführten Oper „L´amore dei tre re“ („Die Liebe der drei Könige“) von Italo Montemezzi in der Inszenierung von Effi Méndez hat das Theater Lübeck ein weiteres Mal bewiesen, wie experimentierfreudig dieses Haus ist. Zudem ist die Produktion dieses Dreiakters aus dem Jahre 1913 in jeder Beziehung von hoher künstlerischer Qualität, was sich schon im Bühnenbild von Stefan Heinrichs zeigt.

Die Assoziation einer gigantischen Gruft kommt nicht von ungefähr, denn die steinernen Gesichter sind stark an die Schicksalsmasken aus der Krypta im Leipziger Völkerschlachtdenkmal angelehnt, die in ihrer düsteren Gigantomanie für die überzogene männliche Selbstdarstellung und kriegerische Entschlossenheit des wilhelminischen Deutschen Reichs stehen. Aber diese monströse Inszenierung hat keine Zukunft, weil sie ihr Selbstbewußtsein auf längst verblichenen Ruhm stützt und neuen, frischen Bewegungen die Luft zum Atmen nimmt. Der muffige Dunst des Dekadentismus durchwabert dieses Grab der eigenen Geschichte und dem entsprechen im Bühnenbild die grünen Algen und Wurzeln, die bald auf und zwischen den grauen Köpfen wuchern. Daß der Herrschersitz in Wirklichkeit ein Mausoleum ist, beweist in einer Szene, wo sich ein Teil der Bühne nach oben hebt, ein gisant, also die steinerne Liegefigur auf einem Grabmal, die eigentlich eine Brücke vom Tod zur Auferstehung schlägt.

Die Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist tatsächlich ein zentrales Thema der Oper, wenngleich hier das eigentlich künftig Mögliche von der Übermacht des Vergangenen erstickt wird. Und so stehen die drei Könige stehen für die unterschiedlichen Zeitebenen, was sich in der Geschichte schicksalhaft entgegen dem märchenhaften Titel niederschlägt.

Der alte König ist Archibaldo, Haupt einer Herrscherfamilie aus dem Norden, die in das italienische (Phantasie-)Königreich Altura eingefallen ist – man mag hier an die Normannen denken, die ab dem 11. Jahrhundert auf Sizilien herrschten. Dies greise und blinde Sinnbild der Vergangenheit begehrt die Prinzessin des besiegten Volkes, die schöne Fiora – zu wirklicher Liebe ist Archibaldo nicht in der Lage. Fiora wurde aus politischen Gründen mit Archibaldos Sohn Manfredo zwangsverheiratet. Dieser steht für die Gegenwart; er wird zwar von seinem Vater instrumentalisiert, wirbt aber mit Hingabe um die Gunst der jungen Prinzessin. Daß er ständig unterwegs ist, ist nur ein Grund für die Unmöglichkeit einer echten Beziehung, denn Fiora und den rechtmäßigen Thronanwärter Avito verbindet tatsächlich gegenseitige, leidenschaftliche Liebe.

In dieser emotional und heiratspolitisch angespannten Situation wäre Fiora sogar bereit, mit Manfredo zu leben, aber die Verbindung mit Avito ist zu stark. Der junge Prinz symbolisiert die Zukunft, aber die hat in dieser Geschichte keine Chance, denn der Alte wittert den Verrat. Er erwürgt Fiora und beträufelt ihre Lippen mit Gift, um den ihm unbekannten Liebhaber zu entlarven. Avito tappt in die Falle, küßt die Tote und stirbt. Erschüttert und schicksalsergeben gibt auch Manfredo seiner toten Frau einen letzten Kuß und so bleibt Archibaldo einsam zurück, als Opfer seiner eigenen Gier nach Macht und Kontrolle über alle um ihn herum.

Der Schwere und emotionalen Aufgeladenheit der Handlung entspricht Montemezzis Musik in ihrer spätromantischen, satten Farbigkeit, die zwar von Wagner beeinflußt, aber völlig eigenständig in der Instrumentierung und Wiedergabe von Gefühlen oder Handlungselementen ist. Eine gewisse Leitmotivik läßt sich aber in jedem Falle ausmachen, beispielsweise wenn das Hinken des alten Archibaldo in einem Synkopenmotiv wiedergegeben wird. Wie ein störender Geist tritt er gerade in den Momenten auf, in denen Hoffnung und Leidenschaft wächst; von der musikalischen Form her schafft sein Erscheinen jeweils einen gliedernden Einschnitt.

Und ja, auch diese Musik kann süchtig machen, in all ihrer tiefen Heißblütigkeit und Morbidität. Das Philharmonische Orchester der Hansestadt Lübeck unter der Leitung von GMD und Operndirektor Stefan Vladar breitet diese dunkel-symbolistischen Tongemälde mit Hingabe aus, bleibt aber stets exakt und pointiert, zumal bei den jähen Einbrüchen.

Die solistischen Leistungen sind bemerkenswert bis grandios. Rúni Brattaberg als alter König übertrifft seine Darstellung bei der Premiere am 13. Mai und verleiht mit seinem wuchtigen Baß dieser Rolle die Dominanz, die sie fordert. Seinen Diener Flaminio gibt diesmal Gustavo Mordente Eda, der deutlich mehr als nur eine sekundäre Rolle spielt. Der Bariton Anton Keremidtchiev ist der amtierende Herrscher Manfredo, sowohl schauspielerisch als auch sängerisch sehr stark und überzeugend. Yoonki Baeks Tenor hat oft etwas Flehendes, was aber zu seinem Prinzen Avito paßt, denn der unglückliche junge Mann kann ja beides nicht erlangen – Thron und Geliebte. Die singt María Fernanda Castillo mit größtem Einsatz und Entschiedenheit, ihr starker Sopran dringt ins Mark und gibt ihrer Sehnsucht und ihrem tiefen Schmerz innigen Ausdruck. Aber auch in den zarten Passagen ist sie präsent und erlaubt Einblicke in ihre verwundete Seele.

Ilona Holdorf-Schimanke hat sich für moderne Kostüme entschieden, deren Farbigkeit sich im Lauf der Handlung verändert. Dem Preußischblau der Uniform Archibaldos steht leuchtendes Königsblau der drei anderen Protagonisten gegenüber, das aber immer mehr reduziert wird, als schwände mit ihrem Tun und Leiden das Königliche aus ihnen. Fioras Name bedeutet ja „Blume“ und Blumen sind es schließlich nur noch, die als feine blaue Stickerei auf ihrem Morgenrock und am Ende auf ihrem Tuch verbleiben. Hinter den Farben droht das Grau des Grabes. Die frischen Blumen im Gesteck für die Ermordete wirken wie ein Hohn auf das nicht gelebte Glück, der Chor unter der Leitung von Jan-Michael Krüger stimmt dazu eine wunderbare Klage an.

Eine Grabskulptur ist es auch, wozu sich ein zentrales Wandel-Objekt im dritten Akt entwickelt hat; zuvor war das Gebilde aus zwei gegenübergestellten Steinköpfen mit je halbrunder Umfassung ein überdimensioniertes Ehebett, ganz am Ende ist es ein Brunnen, bei dem die Köpfe als Wasserspeier fungieren. Bei aller inneren Statik und Unverrückbarkeit der dominanten Positionen, die keine echte Weiterentwicklung zulassen, bietet das Bühnenbild immer wieder Veränderungen in der Perspektive und zeigt, was möglich gewesen wäre.

Hätte die Liebe zwischen Fiora und Avito leben dürfen, wäre es nicht allein bei dem Glücksmoment des berückend schönen Duetts im zweiten Akt geblieben. So aber erblüht hier das Verschmelzen zweier Liebender zumindest in wenigen Augenblicken, die nicht verweilen dürfen. Zuerst nur auf dem Bühnenhintergrund, dann auf einen Fransenvorhang projiziert, ist Klimts Gemälde „Der Kuß“ sichtbar, dessen Gesichter allmählich ineinander verschwimmen und zusammen mit der berauschenden Musik das vermitteln, was keine Bühnenhandlung auszudrücken vermag.

Umso entsetzlicher ist der grausame Mord an Fiora, die der Alte mit seinen nach wie vor kräftigen Klauen erwürgt. Die naturalistische Härte dieser Tat schockiert, ist aber in der Darstellung auf der Bühne völlig angemessen und wird nur noch durch das Wegschleifen des Körpers an einem Arm übertroffen.

Auch bei der dritten Vorstellung dieser Produktion gab es begeisterten, langanhaltenden Beifall mit vielen Bravo-Rufen – zu Recht!

Die unbedingt sehenswerte Inszenierung dieser großartigen Oper wird in der nächsten Spielzeit wiederaufgenommen und ist auch eine längere Anreise wert.

Dr. Andreas Ströbl, 15. Juni 2022

Photos: Olaf Malzahn

Viva la Mamma!

Großer Spaß mit Brokkoli und Gorilla

Besuchte Vorstellung: Premiere am 8. Oktober 2021

„Schaffen Sie sich niemals Eltern an! Gerade Mütter können höchst anstrengend sein!“ Diese Warnung ruft man vielen seiner geplagten Zeitgenossen zu, aber da ist es eigentlich immer schon zu spät.

Wenn so eine Mutter sich mal was in den Kopf gesetzt hat, ist sie meist schwer zu bremsen. Das beweist auch der großartige Zweiakter von Gaetano Donizetti, der eigentlich „Le convenienze ed inconvenienze teatrali“, also „Sitten und Unsitten der Theaterleute“ heißt. Das trifft zwar den Inhalt der Opera buffa, aber der auch für die Lübecker Inszenierung gewählte, mitunter gebräuchliche Titel „Viva la Mamma!“ trifft viel besser die spritzige Italianità und den satirischen Humor dieses witzigen Werks.

So eine Produktion paßt ganz wunderbar in die Zeit des Aufbruchs mit Licht am Ende des Corona-Tunnels und folglich herrschte Partystimmung am Premierenabend im Lübecker Theater.

Dabei ist die Stimmung im Stück eher gereizt, weil die Aufführung der Oper „Romulus und Ersilia“ in der Katastrophe zu versinken droht. Eifersüchteleien und Allüren der Protagonisten führen zu handfesten Streitereien, zwei Hauptdarsteller schmeißen hin und dem Impresario geht das Geld aus. Die Mutter der zweiten Sopranistin bietet sich an, das Stück zu retten und zwar durch die Übernahme einer Rolle und die Verpfändung ihres Schmucks. Das ist die Ultrakurzfassung der Handlung und man ahnt zu Recht Schlimmes für den Ausgang…

Es ist unter Theaterleuten eine bekannte Tatsache, daß es viel schwerer ist, überzeugend lustig zu sein als dramatische oder ernste Rollen zu spielen. Eine vollständige Oper mit rasantem Tempo und großer Besetzung durchweg komisch rüberzubringen, ist in der Tat nicht leicht, aber in der Inszenierung von Effi Méndez wundervoll gelungen. Mit Donizettis herrlich dynamischer Musik voll schmissiger 4/4–Takte und parodistischen Anleihen aus der Opernliteratur des frühen 19. Jahrhunderts kann man eigentlich nichts falsch machen.

Takahiro Nagasaki und das Philharmonische Orchester der Hansestadt Lübeck feiern diese musikalische festa furiosa nicht nur mit hörbarem Spaß an der Sache, sie arbeiten auch die differenzierten Klangfarben fein und klar heraus. Farbig, ja knallbunt ist ebenfalls das Bühnenbild von Stefan Heinrichs, von Joan Mirós Bildern inspiriert. Dazu passen die Kostüme von Ilona Holdorf-Schimanke – alles ist natürlich parodistisch übertrieben, aber nicht albern überzogen. Das trifft insgesamt für die Produktion zu; es ist kein Klamauk-Theater, sondern ein Riesenspaß mit bezaubernden Ideen. Lediglich die Verzerrung Ersilias als Klofrau, die eine vergoldete Toilette schrubbt, wirkt etwas überzogen. Aber es ist ein Gesamtkunstwerk zum Tränenlachen mit großartigen Leistungen der Solisten.

Andrea Stadel als Primadonna Corilla spielt und singt die Rampensau so brillant, daß sie mehrfach verdienten Szenenapplaus dafür geschenkt bekommt. Von dem gab es ohnehin reichlich an diesem Abend. Ihr Ehemann Stefano definiert sich vor allem durch den Dienst an der Diva, Erwin Belakowitsch ist unglaublich komisch, wenn er seine Gattin anpreist.

Einer der witzigsten Inszenierungs-Einfälle ist seine Powerpoint-Präsentation mit Bildern der Sängerin in Begleitung vieler Prominenter. Nicht minder lustig ist er in der Rolle des Romulus, die er anstelle des ersten Tenors übernimmt. Für die war eigentlich der Russe Antolstoinolonoff vorgesehen, der die Produktion aus Protest verlassen hatte. Yoonki Baek gibt einen herrlich schmierigen Goldkettchenhelden, der in seiner Überzeugung von seiner Begabung ziemlich alleine dasteht. Zu den Deserteuren gehört ebenfalls die Mezzosopranistin Dorotea. Auch wenn dies eine Nebenrolle ist, so ist sie doch mit der großartigen Wioletta Hebrowska besetzt.

Das macht auch die Qualität der Inszenierung aus, in der nicht am falschen Ende gespart wird. Ob Johan Hyunbong Choi als Komponist, Beomseok Choi als Librettist oder Gerard Quinn als Impresario – alle Rollen sind hochkarätig besetzt.

Das gilt ebenso für Luigia, die zweite Sopranistin spielt eine kleinere Rolle, aber die singt immerhin Evmorfia Metaxaki, bewährt hinreißend charmant. Absoluter Abräumer ist aber Steffen Kubach als deren Mutter, Mamma Agata. Zu den herausragenden Leistungen des fast zwei Meter großen Baritons gehört schon das zweistündige Laufen und Tanzen auf Stöckelstiefeln. Sprachlich, spielerisch und sängerisch ist der Mamma-Mann eine Wucht; man muß diese übergriffige, überkandidelte, überschminkte und mit viel zuviel Glitzer behängte Übermutter einfach lieben!

Kubach und auch die anderen Solisten variieren als singende Schauspieler oder spielende Sänger durch Mimik, Gestik und Bewegung kurzweilig die – der Oper dieser Zeit gemäßen – Wiederholungen von Textstellen. Der gesprochene Text nach der Fassung von Karlheinz Gutheim und Horst Goerges wurde hier noch einmal bearbeitet, was dem Ganzen eine frische Spontaneität verleiht. Da scheint auch in der Probenarbeit eine belebende Freiheit geherrscht zu haben, was allerdings dem exakten und synchronen Spiel bzw. Gesang aller Mitwirkenden keinen Abbruch tut. Das Textverständnis ist so gut, daß die Übertitel eigentlich nicht nötig wären, aber es lohnt, sich diese anzusehen, denn darin verbirgt sich mancher Gag, etwa, wenn einige Textstellen des russischen Tenors in kyrillischen Buchstaben wiedergegeben sind. Seine mangelnde Textkenntnis führt zu absurden Auswüchsen wie der Beschwörung des „klaren Brokkoli“; diese Albernheiten hatte tatsächlich auch schon Donizetti vorgesehen, indem er Rossini-Arien parodierte.

Nicht von Donizetti stammen in jedem Falle das „Tristan“-Zitat, als es um die verrückten „Neutöner“ geht, das „Esultate“ aus Verdis „Otelleo“ oder das Lied „Mein Gorilla hat ´ne Villa im Zoo“ von 1933, das die Mamma ansingt, um die Primadonna Corilla zu verspotten.

Die Detailverliebtheit mit viel Humor zieht sich bis ins Programmheft mit, unter anderem, zahlreichen lustigen Texten aus dem 18. und 19. Jahrhundert und wunderbaren Photos von Kubach, wie er als Mutti den Prosecco gleich aus der Flasche trinkt oder beim Ladendiebstahl erwischt wird.

Wer diese großartige, mit begeistertem Applaus gefeierte Produktion versäumt, ist selber schuld – und riskiert, daß la Mamma ihm eins mit der Handtasche überzieht!

Dr. Andreas Ströbl, 9. Oktober 2021

Photos: Olaf Malzahn

„…der Welt zurück“

Ein Galaabend des Musiktheaters Lübeck

Besuchte Vorstellung: Premiere am 19. September 2021

Auf den Tag genau vor einem Jahr feierte das Theater Lübeck mit dem Gala-Abend „Unter die Haut“ so etwas wie den unerschütterlichen Glauben an die Lebendigkeit des Musiktheaters, wenn man nur die Hoffnung auf gemeinsame Überwindung einer echten Krise nicht aufgibt. Voraussetzung ist ein entsprechend kluges Hygiene-Konzept und ein bei allen Einschränkungen reduziert, aber regelmäßig verabreichtes, gegen die Corona-Depression wirksames Psychopharmakon, das Musik heißt. Allmählich dürfen manche Regeln gelockert werden und so gibt es auch wieder deutlich mehr Sitzplätze im Lübecker Jugendstil-Theater, das etwas voller hätte sein dürfen an diesem hoffnungsvollen Abend. Den moderierte der stellvertretende Operndirektor Bernd Reiner Krieger; mit der deutsch-russischen Kombination – einerseits von Beethoven über Wagner bis zu Strauss, andererseits mit Stücken von Tschaikowsky, Borodin und Rachmaninow – konnte man musikalisch nichts falsch machen.

Man hat von Theaterseite viel verschieben oder gar absagen müssen und hofft als Zuschauer, daß Produktionen, auf die man sich so sehr gefreut hat, im nächsten Jahr doch noch auf die Lübecker Bretter gebracht werden. Noch liegt das im Dunkeln und so begann auch der Gala-Abend tatsächlich mit dunkler Bühne. Als hätte GMD Stefan Vladar mit dem Verzicht auf den Begrüßungsapplaus ein Zeichen setzen wollen, daß es hier, um mal wieder mit Wagner zu sprechen, der Kunst gilt, schritt er bei schwachem Dämmerlicht ans Dirigentenpult. Aus der Dunkelheit ersteht der Morgen und den gab es mit dem wunderbaren 4. Lied aus den Orchesterliedern Op. 27 von Richard Strauss, gesungen von Gastsopranistin Bea Robein.

Zu den hoffentlich bald realisierten Produktionen gehört Wagners „Lohengrin“; die Gralserzählung sang sehr einfühlsam ebenfalls ein Gast, der Tenor Bernhard Berchtold.

Außer dem Haus-Baß Rúni Brattaberg und dem Tenor Noah Schaul traten im Quartett „Mir ist so wunderbar“ aus dem ersten Akt von Beethovens „Fidelio“ Bea Robein und die Sopranistin Conelia Ptassek als Gäste auf – ein starkes, gut aufeinander abgestimmtes Miteinander. Überhaupt waren die Lautstärken-Proportionen von Solisten und Orchester am ganzen Abend harmonisch ausgewogen. Vladar hatte das – endlich mal wieder große – Orchester mit seinem sehr zu begrüßenden Hang zur Schmissigkeit sowohl bewährt im Griff, wenn es galt, reduktiv hinter den Solisten etwas zurückzutreten, als auch überzeugend in die Offensive zu gehen.

Wiederum ein Gast war Marlene Lichtenberg mit ihrer leidenschaftlichen Interpretation der Arie der Johanna aus Tschaikowskys „Jungfrau von Orleans“, unbedingt einer der stärksten Auftritte der Soirée.

Sehr stark waren auch die „Polowetzer Tänze“ aus Borodins „Fürst Igor“, bei denen zum ersten Mal seit 18 Monaten der Chor des Theaters Lübeck auftreten durfte. „Endlich fortissimo!“ hätte man mit Gustav Mahler ausrufen wollen, als der nach füllendem Klang dürstende große Saal wieder einmal die musikalische Labung bekam, für die er überhaupt existiert. Damen- und Herrenchor sangen exakt und ausnehmend kraftvoll, das Orchester strahlte.

Szene und Arie der Marschallin und das Schlußterzett aus Strauss´ “Rosenkavalier“ beschlossen den ersten Teil, dargeboten wiederum von Cornelia Ptassek, Marlene Lichtenberg und der jungen Sopranistin Nataliya Bogdanova. Cornelia Ptasseks Marschallin glänzte in den Höhen, schwand etwas in den Tiefen; Marlene Lichtenbergs Octavian bestach nicht zuletzt durch gute Textverständlichkeit. Das sensible Spiel der ersten Violine entsprach der Zartheit dieser Musik.

Kriegers Moderation war weit mehr als nur die Ansage von Titeln und die Vorstellung der allesamt mit Begeisterung mitwirkenden Künstlerinnen und Künstler. Seine unaufgeregte Art verbarg nicht die Rührung und Freude darüber, daß das Lübecker Haus wieder mit der Qualität in Quantität glänzen darf, die es zu einem der besten Theater im Norden gemacht hat.

Dahinter steht auch eine Verantwortung für die hochengagierten Kräfte. Vladar hatte sich persönlich dafür eingesetzt, daß alle Gäste und Freiberuflichen, denen aus Corona-Gründen Engagements weggefallen waren, zum Teil oder zur Gänze bezahlt wurden. Zudem hat die Leitung den meisten der genannten Folgeverträge angeboten, was tatsächlich nicht alle Veranstalter und Häuser tun. Das hat sicher die eine oder andere Depression gemildert oder verhindert.

Auf Stillstand folgt in Lübeck kein gemächliches Sich-Erheben, sondern mitreißende Lust an großer Kunst. Fulminant war folglich zum Beginn des zweiten Teils das Philharmonische Orchester mit dem Schleiertanz aus Strauss´“Salome“. Der satte Klang und die differenziert ausgespielten Tempi mit wild-rhythmischen Eruptionen ließen keinen Zweifel, daß es hier um echten Sex ging und das orgiastische Ausloten der eigenen Reize, um das Unerhörte zu erreichen.

Fast brav kam dagegen das Quartett aus dem 2. Akt des „Fidelio“ mit Bea Robein, Bernhard Berchtold, Anton Keremidtchiev und Rúni Brattaberg daher, wenngleich ausgesprochen beschwingt und frisch.

María Fernanda Castillos klarer und voller Sopran bot herzergreifend die Arie der Lisa aus Tschaikowskys „Pique Dame“, ein weiterer, dazu sehr emotionaler Glanzmoment des Abends. Herausragend war auch der Bariton Anton Keremidtchiev mit der Cavatine des Aleko aus Rachmaninows gleichnamiger Oper und seiner authentischen Darstellung. Warum wird diese zauberhafte Oper eigentlich so selten aufgeführt?

Joo-Anne Bitters heller Sopran und gutes Textverständnis gaben dem 4. der Fünf Lieder, „Befreit“, von Strauss eine schillernde Präsenz; aus diesem Lied ist der Titel des Abends entlehnt.

Diejenigen, die sich an den letzten Gala-Abend erinnern, hatten den Eindruck, als hätte Rúni Brattaberg das Sofa in der letzten Nummer abonniert. Auf dem hatte er vor einem Jahr den Ochs aus dem „Rosenkavalier“ gegeben“, nun war es Sir Morosus aus Strauss´ “Die schweigsame Frau“. Seine Arie „Wie schön ist doch die Musik“ geriet zum sympathischen Lach-Finale, denn die Titelzeile endet ja schließlich mit „aber wie schön erst, wenn sie vorbei ist!“. Brattaberg sank mitsamt seinem tiefen Baß satt und zufrieden in den Fauteuil. „Unbeschreiblich wohl“ durfte sich das Lübecker Publikum mit ihm fühlen, wenngleich es weniger nach der im Libretto beschworenen Ruhe verlangte, sondern nach gemeinsam gehörter, lebendiger Musik. Die bekam es noch als begeistert erklatschte Zugabe in Form des Schlußsextetts aus dem 2. Akt von Mozarts „Don Giovanni“. Mit Leidenschaft gibt sich die Kultur der Welt zurück.

Andreas Ströbl, 21.9.2021

Photos (c) Olaf Malzahn

„Das Bildnis des Dorian Gray“

Ballett von Yaroslav Ivanenko im Theater Lübeck

Eine Kooperation des Theaters Lübeck mit dem Theater Kiel

Todestanz der Eitelkeit

Besuchte Vorstellung: Premiere am 11. September 2021

Es ist schon ein kühnes Unterfangen, eine so komplexe und vielschichte Literaturvorlage wie Oscar Wildes „Das Bildnis des Dorian Gray“ in einer gut einstündigen Ballettadaption einfangen zu wollen. Der ukrainische Tänzer, Choreograph und Ballettdirektor Yaroslav Ivanenko hat gar nicht versucht, alle Figuren und Handlungseinheiten wiederzugeben, sondern sich auf das für ihn Wesentliche konzentriert. Herausgekommen ist eine ungemein dynamische Verdichtung des Stoffs in sieben Bildern auf Beziehungen, Wandlungen und starke Emotionen in einem Gesamtkunstwerk aus hochanspruchsvoller Choreographie, wunderbaren Kostümen, einem tänzerisch-beweglichem Bühnenbild und phantastischer Musik. Letzteres betrifft sowohl die Auswahl der kammermusikalisch wiedergegebenen Werke als auch das mitreißende Spiel der Musikerin und Musiker unter der Leitung von Daniel Carlberg. Dominiert wird das Programm durch vier Stücke von Dmitri Schostakowitsch, dann folgt Frédéric Chopin mit zwei Werken und zentral steht Musik von Ludivoco Einaudi, der vor allem als Komponist von Filmmusik bekannt ist. In großartiger Synchronizität tanzen die Mitwirkenden zu den Stücken und bilden so eine beeindruckende Einheit. Hervorragende tänzerische Leistungen bieten in der ganzen Produktion die Hauptrollen ebenso wie das Corps de Ballet und die sich daraus lösenden Paare und Solisten.

Bereits in den ersten beiden Bildern, in denen sich die Geschichte des mit magischem Talent begnadeten Malers und des durch sein Aussehen und seine Kultiviertheit aus der Masse herausstechenden Dorian Gray entwickelt, wird durch den Tanz des Protagonisten Christopher Carduck und des Künstlers Jean Marc Cordero deutlich, daß es in dieser Inszenierung vor allem um Macht, Instrumentalisierung und Beeinflussung geht. Der Maler formt die Haltungen von Hanna Sofo als sein Modell nur durch Winke. Seine Skizzen sind dabei durch ebenso diskrete wie wirkungsvolle Projektionen auf gerahmten Leinwänden wiedergegeben, die sich immer wieder mal auf die Bühne oberhalb der getanzten Handlung senken und dann wieder in den Schnürboden verschwinden. Dorian Gray ruft in ihm allerdings den Willen hervor, über sein bisheriges Schaffen hinauszugehen. Der dämonische Lord Henry Votton, dargestellt von Amilcar Moret Gonzalez, offenbart in seiner finsteren Erscheinung und seinen überzeugenden diabolisch beschwörenden Gesten seinen mephistophelischen Charakter – vor allem er ist es, der durch seine Verführungskünste Macht ausübt und den jungen Dorian dazu bringt, alle Begriffe von Moral und Altruismus fallenzulassen.

Der ist fortan narzißtisch besessen von seiner unsterblichen Jugend, die ihm verliehen wurde, und baut eine krankhafte Beziehung zu dem Gemälde auf, das an seiner Statt altert. Krankhaft wird schnell auch sein Verhältnis mit der Schauspielerin Sibyl Vane, denn er verliebt sich in ihre Rollen, nicht in den Menschen, der dahintersteht. Ihr Nachname ist ein sprechendes Vanitassymbol. Keito Yamamoto, die tänzerisch etwas mehr aus sich hätte herausgehen dürfen, macht innerhalb eines Bildes den Abstieg der bejubelten Künstlerin erlebbar, denn durch die Beziehung zu Dorian hat sie ihr Talent eingebüßt und stirbt schließlich daran. Auch der Wandel ihres Miteinander von echter Innigkeit zur völligen Entfremdung wird dramaturgisch gestrafft, aber erhält dadurch eine dichte Intensität. Alle Veränderungen und inneren Wandlungen werden durch ein lebhaft-bewegtes Bühnenbild verstärkt; die Kulissenschieber gehören zum Ensemble und so tanzt die ganze Bühne mit allen Requisiten, Wänden, Spiegeln und Bildern gleichsam mit.

Zugegeben – man durfte gespannt sein, wie Einaudis Musik mit der von Schostakowitsch und Chopin reagieren würde, denn viele seiner Stücke schrammen hart an der Beliebigkeit von Fahrstuhlmusik vorbei und werden dennoch in immer mehr Radiosendern inflationär aufgelegt. Aber seine „Experience“ in der Version für Klaviersolo und Klavierquartett unterstrich großartig die inneren Kämpfe und die handfesten Konflikte der Akteure.

In der Handlungsentwicklung steigern sich die Tänzer immer mehr in eine rauschhafte Agonie, die Schostakowitschs 4. Satz aus seinem 2. Klaviertrio in seiner unbarmherzigen Dynamik und verzweifelten Aufgewühltheit zu einem großen Danse Macabre macht. Dorian Grays Portrait verfällt nicht mit aufgesetztem Gruselfaktor, sondern erhält eher einen Verlust des Persönlichen durch eine Verwischung seiner Gesichtszüge, wie sie Francis Bacon in seinen Bildern eingesetzt hat. Heiko Mönnichs Ausstattung ist zwar reduktiv, aber in jedem Detail gekonnt und sicher ausgearbeitet.

Die dritte und letzte Wandlung des Bildnisses nach Dorians Zusammenbruch unter der Last seines Gewissens – auch den Maler hat er schließlich ermordet – zeigt bereits das Zerrbild einer Todesfratze. Er zerstört mit dem Dolch, an dem noch das Blut seines Schöpfers klebt, das Gemälde, beendet damit die grausige Geschichte und sein Leben. Hinter der zerrissenen Leinwand steht wie ein stiller Triumphator der dunkle Lord.

Langanhaltender, begeisterter Applaus für eine mitreißende Produktion.

Dr. Andreas Ströbl, 12. September 2021

Photos: Olaf Struck

Benjamin Britten

„Owen Wingrave“

„Ein kleines Wort: Nein!“ – Mit Ernst und Leidenschaft gegen den Kriegsdienst

Besuchte Vorstellung: Premiere am 3. September 2021

Eine der frühesten Kindheitserinnerungen Benjamin Brittens war der Knall einer explodierenden Bombe, die ein deutscher Zeppelin in der Nacht zum 10. August 1915 über seinem Heimatort Lowestoft abgeworfen hatte. Da war der Junge noch nicht mal zwei Jahre alt, aber unter anderem dieses Erlebnis hat zu seiner späteren Kriegsdienstverweigerung geführt, zu der er sich gemeinsam mit seinem Partner Peter Pears aus tiefster pazifistischer Überzeugung entschied.

In einer Welt mit 2020/21 knapp 30 Kriegen bzw. kriegerischen Konflikten ist es schmerzliche Pflicht, auch den kulturellen Fokus entsprechend auszurichten. Das experimentierfreudige Theater Lübeck hat die neue Spielzeit mit Brittens selten aufgeführter Oper „Owen Wingrave“ aus dem Jahre 1971, einer klaren Absage an jede Heldentümelei, eröffnet. Der Komponist hatte das Werk unter dem Eindruck des Vietnam-Krieges für die BBC geschrieben, auf die Bühne kam die Oper erst zwei Jahre später.

Die musikalische Leitung der rundum überzeugenden Produktion hat der GMD und Operndirektor Stefan Vladar inne, Regie führt Stephen Lawless, der als junger Mann noch von Britten selbst als Bühnenmanager angestellt worden war. Für die Ausstattung ist Ashley Martin-Davis verantwortlich. Dies schon vorweg: Bereits nach dem ersten Akt gab es begeisterten Applaus.

Die Inszenierung versetzt das Stück aus dem spätviktorianischen Zeitalter – Libretto-Vorlage ist eine Kurzgeschichte von Henry James aus dem Jahre 1893 – in den Ersten Weltkrieg. Bereits das erste Bild (möglicherweise eine Vision des Protagonisten) entkleidet die Ausbildung an der Waffe als sadistische Quälerei, denn die vermeintlichen Pappkameraden, auf die die Rekruten mit ihren Bajonetten in einer Gefechtsübung einstechen, sind in Wahrheit gefangene deutsche Soldaten, die reglos vom Schnürboden hängen. Während sein Freund und Kamerad Lechmere (ein überzeugend skrupelloser Yoonki Baek mit scharfem Tenor) genüßlich sein Bajonett in dem leblosen Körper dreht, weicht der Titelheld vor der Gewalttat zurück, worauf das durch die Angriffe der vorigen Soldaten längst tote Opfer seine Hände flehend zu ihm erhebt. Ob aus Grauen vor der gespenstischen Geste oder aus Hilflosigkeit in der peinigenden Situation – Owen sticht schließlich doch auf die Gestalt ein, die dann endgültig in die Schlaffheit einer Leiche verfällt.

Dies ist die Schlüsselszene, denn hier erwacht in dem jungen Mann der Trotz, sich gegen den Massenmord in Uniform aufzulehnen. Sein kleines Wort „Nein!“ macht ihn innerlich groß und gibt ihm die Kraft, gegen den Strom zu schwimmen. Das Libretto wird ihn später ein Bekenntnis zum Frieden sprechen lassen, das an die paulinische Inbrunst des Ersten Korintherbriefes mit seinem Hohelied der Liebe erinnert.

Der Bariton Johan Hyunbong Choi singt und spielt sowohl den Kampf mit seinem Gewissen als auch die neugewonnene langgereifte Überzeugung absolut glaubhaft; niemand kann ihn dazu bringen, wieder zur Waffe zu greifen. Weder vermag dies sein Ausbilder Spencer Coyle, dessen militärische Zackigkeit der Bariton Gerard Quinn ebenso glaubhaft vermittelt wie sein Verständnis für die Kursänderung seines Untergebenen, noch kann es die Familie mit ihrer jahrhundertealten militärischen Tradition. Die bildet einen eigenen Kriegsschauplatz, denn sowohl der Großvater, der General Sir Philip Wingrave (man wünscht sich, daß sich der Tenor Wolfgang Schwaninger als Militärparodie wie Loriots Opa Hoppenstedt entpuppt, aber der verhärtete Greis ist vom Kriegführen besessen) als auch die Damen des Hauses sind in ihrer nationalistischen und familientraditionalistischen Haltung die erbitterten Gegner des Neu-Pazifisten Owen. Ob seine keifende Tante (Sopranistin Sabina Martin mit entsprechender Schärfe), seine Schwiegermutter in spe, Mrs. Julian (Sopranistin Andrea Stadel macht die Zwanghaftigkeit und Unsicherheit der Figur ahnbar), oder vor allem seine Verlobte Kate – alle wenden sich gegen ihn. Die Mezzosopranistin Wioletta Hebrowska gibt eine beängstigend von sich und ihrer Mission überzeugte junge Frau, der man abnimmt, über Leichen zu gehen.

Diese Frauen lassen an die Mütter und Ehefrauen denken, die im Folgekrieg angeblich freudig ihre Söhne und Männer dem „Führer“ opferten, um dem Irrsinn eines verlorenen Krieges einen Sinn zu geben. Es sind die Frauen, vor allem eben die Mütter, die neben den Patriarchen die nationalistischen und fundamentalistischen Systeme stützen, indem sie das Wort „Nein!“ nicht aussprechen. Und so weinen hernach die Witwen an den Gräbern, denn der Krieg kennt nur Verlierer. Der Name „Wingrave“ bedeutet nichts anderes; es ist eine Familie, die Gräber gewinnt und Kanonenfutter produziert.

Auch die Gattin des Offiziers Coyle, deren differenziertere, aus Sensibilität erwachsene Haltung Evmorfia Metaxaki sympathisch verkörpert, kann sich nicht gegen den nationalen Strom stellen, in dessen familiärer Mitte, wie es im Libretto so treffend heißt, „Soldaten gezüchtet“ werden. Owen wird als Schande für die Familie beschimpft, man wirft ihm Egoismus und Feigheit vor.

Und hier verläßt der Rezensent die distanzierte Haltung. Ich fühlte mich von der ersten Szene an in die frühen 80er Jahre versetzt, eine der heißeren Phasen des Kalten Krieges. Aufgewachsen in einer der größten deutschen Garnisonsstädte, entschied ich mich dafür, im Kriegsfalle weder auf meine eigenen Verwandten jenseits des Eisernen Vorhanges noch auf irgend jemanden anderen zu schießen. „Drückeberger“ nannten einige Klassenkameraden uns zwei Verweigerer aus dem Jahrgang und die, die am lautesten gekeift hatten, wiesen bei der Musterung seltsamerweise plötzlich Atteste von befreundeten Ärzten vor, die sie als dienstuntauglich bewerteten. In der Gewissensprüfung ließen uns Uniformträger ihre ganze Verachtung spüren und konfrontierten uns mit absurden Phantasie-Situationen, die nicht nur weitab von der Wirklichkeit militärischer Ausbildung standen, sondern in deren Lösungsversuchen man beinahe immer scheitern mußte. Wir haben nach erfolgreicher Prüfung, die uns manchmal monatelang aus Studium und Ausbildung riß, dann mit Überzeugung zivil gedient. Und im Kriegsfalle werden wir nicht irgendwo gemütlich daheim sitzen, sondern selbstverständlich eingezogen. Die Waffe werden wir nicht anfassen, aber wir werden unsere Kameraden versorgen, ihre Wunden verbinden und sie begraben müssen.

Auch Owen wird nicht vom frühen Tod verschont. Kate, die schamlos mit Kamerad Lechmere geflirtet hat, schlägt ihm eine unsinnige Mutprobe vor: Ihr Verlobter soll, wenn er denn kein Feigling sein will, die Nacht in einem sogenannten Spukzimmer im Familienanwesen verbringen. Dort hat ein Vorfahr einst seinen Sohn erschlagen, weil dieser sich weigerte, sich für die Familienehre zu prügeln. Der böse Ausgang wird im Gesang des Theaterkinderchors Vocalino unter der Leitung von Gudrun Schröder vorausgeahnt. Owen geht in das verfluchte Zimmer und stirbt dort. Die Gespenster der Vergangenheit haben ihn umgebracht.

Die Düsternis des Geschehens ist in ein zurückgenommenes, aber sprechendes Bühnenbild gebettet: ein Schützengraben mit Eisenklappen und Brettern ist ebensogut Familiengruft mit Grabplatten und Sargdeckeln. Die dunkle Wandvertäfelung erzeugt keine heimelige Geborgenheit, sondern ähnelt einem Columbarium, in dessen zahllosen Fächern all die Gefallenen aus der Familie wohnen, deren Portraits sich immer wieder wie geisterhafte Visionen herabsenken.

Brittens Musik ist ebenso hart wie mitreißend. Partitur und Libretto bilden eine großartige, bedrückende Einheit und es gibt trotz aller Sprödigkeit wunderbare Momente, etwa wenn eine atmosphärische Zartheit mit der Celesta erzeugt wird oder das Pizzicato der Streicher an das Ticken einer alten Standuhr erinnert, die die verstreichende Zeit als ein klingendes Vanitassymbol hörbar macht. All diese verschiedenen Klangfarben und Rhythmusbrüche entläßt das Philharmonische Orchester der Hansestadt Lübeck unter Vladars ebenso entschiedenem wie feinfühligem Dirigat makellos und eindringlich aus dem Graben.

Die Oper klingt leise klagend aus, die Trompetenfanfaren lassen an das „War Requiem“ denken; eine Reminiszenz ebenso an das eigene Werk wie an die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges und ein Appell zu echter Versöhnung und dauerhaftem Frieden.

Langanhaltender, verdienter, stehender Applaus und viele „Bravo“-Rufe für eine ganz große Oper.

Dr. Andreas Ströbl, 5. September 2021

Photos: Jochen Quast

Die Gespenstersonate

Kammeroper von Aribert Reimann

„Angst beklemmt der Menschen Brust“

Besuchte Vorstellung: Premiere am 21. Mai 2021

Einen „gespenstischen Opernabend“ versprach der Lübecker GMD und Operndirektor Stefan Vladar dem nach Kultur dürstenden Lübecker Publikum, das aufgrund des hervorragenden Hygienekonzepts des Hauses in großen Abständen voneinander endlich wieder im geliebten Jugendstil-Theater Platz nehmen durfte. Es hätten ein paar mehr sein dürfen, aber noch haben die Menschen Angst, wenngleich man sich leichter im Baumarkt infizieren kann als in der Oper. Angst bestimmt auch große Linien des nicht leicht zugänglichen Stückes, in dem sich eine surreale Handlung, eine Sprache voller Abgründe und Aribert Reimanns Musik mit ihren Brechungen, Härten und bis ans Schmerzhafte gehenden Auslotungen des gesanglich Möglichen kongenial zusammenpressen und miteinander reagieren. So geriet tatsächlich weniger gespenstisch als vielmehr ins Mark treffend lebendig, ums Leben kämpfend und energetisch aufgeladen, was die Inszenierung von Julian Pölsler dieser Kammeroper aus dem Jahre 1984 auf die seit dem Herbst verwaiste Lübecker Bühne brachte.

Der literarische Hintergrund dieser ungemein differenziert, weil auf jede Figur individuell auskomponierten Oper mit kammermusikalischer Besetzung ist Strindbergs gleichnamiges Theaterstück, das der Beethoven-Bewunderer in Anlehnung an dessen „Gespenstersonate“ und das „Geistertrio“ so nannte und dem Drama tatsächlich die Struktur einer Sonate gab. Reimann vollendet den Bogen und gibt dem Werk wieder die musikalische Sprache zurück, was zumal in den Partien, in denen das Schweigen thematisiert wird, dem Ganzen eine erweiterte Ebene verleiht, weit über das hinaus, was Sprache und gerade deren Ausbleiben nicht ausdrücken können. Das Libretto von Reimann und Uwe Schendel gibt die Struktur des Kammerspiels wieder, weicht aber in manchen Aspekten davon ab. Wesentlich und unverändert ist die surreale Darstellung eines psychischen und beziehungstechnischen Infernos, in dem ein unsympathischer, innerlich verrottender Patriarch, Direktor Hummel/Der Alte, mit den Gespenstern seiner eigenen Vergangenheit abrechnen will, aber von ebendiesen gerichtet wird.

Grandios fies und ungemein bühnenpräsent auch im Rollstuhl wird er von Otto Katzameier gegeben. Eine skurrile Essensgesellschaft, die aus einem Gemälde von James Ensor entsprungen oder eher entkrochen sein könnte, ist in einem Geflecht aus Bosheiten, alter Schuld, Verlogenheiten und Ängsten gefangen; man hat sich nichts zu sagen und alle sind in ihren toten Ritualen und Illusionen festgefault. Der angeblich adlige Oberst ist weder von edler Abkunft noch von Rang, was Wolfgang Schwaninger auch optisch überzeugend entblättert. Dessen Gattin schleicht wie eine lebende Tote mumienhaft durch ihr moderndes Sein; Karin Goltz verkörpert seelentief ihr dunkles, aber nach Wahrheit suchendes Wesen. Eine Facette dieser komplexen Gestalt ist eine Figur, die sich scheinbar für einen Papagei hält – girrend und glaubhaft verrückt durch Iris Meyer gesungen. Beider Tochter ist das Fräulein, ein mädchenhaft-sehnsüchtiges Geschöpf, dessen Träume nicht in Erfüllung gehen und das an der Fauligkeit der ganzen Gesellschaft zugrunde geht; Andrea Stadel realisiert einfühlsam ihre traurige Existenz. Star des Abends ist Yoonki Baek als metaphysisch begabter Student Arkenholz, der versucht zu helfen, instrumentalisiert wird, sich in das Fräulein verliebt und schließlich feststellen muß, daß er hier weder Liebe noch Wahrheit oder Erlösung erlangen kann. Die Rolle ist gnadenlos anspruchsvoll, aber auch die extremen Höhen, für die man eher eine Altus-Kopfstimme wählen würde, meistert Baek ohne Anstrengung und jegliches Quetschen.

Vom Philharmonischen Orchester der Hansestadt Lübeck ist man seit Jahren Erstklassiges gewohnt. Andreas Wolf leitet den reduzierten Klangkörper souverän; die Partitur hat es in sich, weil sie so viele Klangfarben und figurenbezogene Zuschnitte erfordert. Dieses Werk ist keine leichtverdauliche Kost, aber faszinierend. Zu seinem mitunter rätselhaft-symbolistischem Charakter paßt die Ausstattung von Roy Spahn, dessen bildmächtige Installationen mitunter leitmotivisch den Text illustrieren oder ihn erweitern. Die vom Fräulein gepflegten und geliebten Hyazinthen erscheinen plastisch und riesig über den Köpfen der metaphorisch unterirdischen Tischgesellschaft, die innerlich abgestorben wie eine Gemeinschaft von lebendig Begrabenen die Radieschen bzw. die Hyazinthenwurzeln von unten betrachtet.

Eine solche Riesenblume senkt sich schließlich herab, während Arkenholz dem Fräulein die mythische Bedeutung der Hyazinthe erklärt und die junge Frau deren Farbsymbolik erläutert. Diese romantisch überhöhte Vereinigung ist trügerisch wie die Pflanze selbst, denn sie ist einerseits Sinnbild des Glücks und der Liebe, andererseits steht sie für die Totenklage Apolls über den versehentlich getöteten Geliebten Hyakinthos, aus dessen Blut sie erwuchs. Ihre Blütenblätter bilden den Klageruf des trauernden Gottes.

Das prachtvolle Blumenkleid des Fräuleins sticht aus dem trostlosen Geisterfummel der morbiden Gesellschaft heraus; auch äußerlich verbindet sie nichts, denn sie tragen „Kostüme, die keine gemeinsame Zeit teilen“ (O-Ton Roy Spahn).

Große Banner mit Christusdarstellungen und griechischen Buchstaben, die keinen Sinn ergeben, symbolisieren vielleicht die Hoffnung auf eine Erlösung, die aber in bloßen Ritualen erstarrt ist und deren Botschaft niemand mehr versteht. Sie erinnern an Totenfahnen, die Archäologen manchmal in Grüften finden und deren Texte so unleserlich geworden sind, daß die Erwartung einer besseren Welt nur noch kryptisch erahnbar ist. Die Hoffnung, aus all dieser Düsternis herauszukommen, flirrt sanft durch die letzten Worte des Studenten und daß Angst kein guter Ratgeber ist, haben wir – hoffentlich – alle in den vergangenen anderthalb Jahren gelernt. Tatsächlich war es nicht nur Erleichterung darüber, daß das Lübecker Haus wieder aufgemacht hat, sondern echte Begeisterung, die den Applaus bestimmte: herzlich und langanhaltend.

Andreas Ströbl, 23.05.2021

Bilder (c) Musiktheater Lübeck/Olaf Malzahn

„Unter die Haut“

Ein Galaabend des Musiktheaters Lübeck

Besuchte Vorstellung: Premiere am 19. September 2020

Nach einem sehr guten Essen fragt man sich manchmal, ob die Küche so herausragend war oder ob es auch daran lag, daß man schon den ganzen Tag nichts gegessen hatte. In der Tat zeigte das Lübecker Publikum am Samstagabend, daß es Hunger nach seinem Musiktheater hatte, denn das große Haus war sehr gut besucht. Eine genaue Einschätzung fällt schwer, weil das gut durchdachte Sicherheitskonzept des Theaters viele leere Reihen und Sitzplätze zwischen den Besuchern vorsieht. Man darf sich sicher fühlen im Lübecker Theater und wünscht dem Haus, daß das Konzept und damit das Angebot in allen Sparten entsprechend angstfrei wahrgenommen wird.

Zur musikalischen Küche: Es gab zahlreiche Sternenköche und die servierten ein erstklassiges Menü. „Zusammenrücken“ war als Devise ausgegeben worden und das war im übertragenen Sinn zu verstehen. Ein mögliches Gefühl des Vakuums, das durch die leeren Plätze und die vorgeschriebenen Abstände zwischen den Künstlern hätte aufkommen können, hatte die Lübecker Leitung klug ausgeschaltet. Das begann schon im gratis verteilten Programmheft mit den großformatigen Portraitphotos der Mitwirkenden, die auch im Aufgang zu sehen sind, und deren persönlichen Äußerungen zu ihrer Kunst. Dadurch wurde Nähe und individuelle Begegnung vermittelt. Eine ausgesprochen reizvoll zusammengestellte Mischung aus bekannten und weniger gehörten Musikstücken sowie die launige Moderation durch die Schauspielerin Sara Wortmann, den Künstlerischen Betriebsdirektor Bernd Reiner Krieger und den Sänger Steffen Kubach füllten jede mögliche Leerstelle mit dichter, qualitätvoller Unterhaltung. Das Motto „Unter die Haut“ beschwor schließlich nicht nur Nähe, sondern das, was Ausführende und Rezipienten seit dem Frühjahr vermissen: die intensivste Vermittlung von Kunst, die ins Innerste dringt. „Wir lassen uns nicht unterkriegen“ war die kämpferische Ansage, allerdings unter dem Primat der Vernunft mit Berücksichtigung aller mitunter lebenswichtigen Hygienerichtlinien.

Wer Stefan Vladar als GMD hat, kann schon kaum mehr etwas falsch machen. Die unter seiner Leitung seit einem Jahr über sich hinausgewachsenen Musikerinnen und Musiker des Philharmonischen Orchesters der Hansestadt ließen Brittens „Four Sea Interludes,“, die den Abend leitmotivisch durchzogen, wie impressionistische Gemälde erstrahlen, mit all ihrem flirrenden Sonnenlicht auf dem Wasser, den Hafengeräuschen und wogenden Wellen, dem mächtigen Sturm. Allein dafür hatte sich der Abend schon gelohnt.

Der war wie bereits zur ersten Opernpremiere am 28. August mit Humor gewürzt, einer guten Ingredienz gegen Corona-Depression. Sara Wortmann bewies mit „Send in the Clowns“ von Steven Sondheim, daß sie auch eine talentierte Musical-Sängerin ist. Dazu rollten die Solistinnen und Solisten mit roten Clownsnasen und passenden Hütchen die unvermeidlichen Trennwände aus Plexiglas auf die Bühne. „Champagner!“ hallte es dann mit Strauss´ „Fledermaus“ durch den Saal und die Sopranistin Evmorfia Metaxaki ließ es, wie nicht anders von ihr erwartet, auch stimmlich als Prinz Orlofsky knallen, accompagniert von Nataliya Bogdanova (Sopran) als Adele und Yoonki Baek (Tenor) als Eisenstein. Anschließend gab der Bariton Johan Hyunbong Choi einen entschlossenen, zupackenden Escamillo aus Bizets „Carmen“, gefolgt vom Ochs-Monolog aus Strauss´ „Rosenkavalier“. Rúni Brattabergs Baß geht in seinen fülligen, schweren Tiefen schon als profundo durch. In Jeletzkis Arie aus Tschaikowskys „Pique Dame“ zeigte der Bariton Gerard Quinn, daß er auch das russische Fach beherrscht, wenngleich der große weiche Bogen fehlte. Die Sopranistin María Fernanda Castillo als Mimi und Yoonki Baek als Rodolfo aus Puccinis „La Bohème“ spielten souverän mit der Corona-Trennscheibe wie ein Paar, das bei einer Besuchsstunde im Gefängnis die direkte Berührung meiden muß und das kalte Glas mit ihrer Liebe durchdringt. Wiederum Puccini gab es mit Evmorfia Metaxaki als Lauretta aus „Gianni Schicchi“, deren berühmte Arie sie mit Hingabe sang. Leidenschaftlich war auch Yoonki Baeks Cavaradossi aus „Tosca“, mit dem der Puccini-Reigen beschlossen wurde.

Ihren großen Auftritt hatte María Fernanda Castillo dann als Leonora aus Verdis „La forza del destino“; die Arie durchdrang und füllte ungemein stark jeden Kubikzentimeter des Saales. Mit den Clowns und damit Humor wurde der Abend beschlossen, als die um die Sporanistin Virginia Felicitas Ferentschik, die Mezzosopranistin Milena Juhl und den Tenor Daniel Schliewa ergänzten Solistinnen und Solisten die muntere Ensemble-Schlußfuge aus Verdis „Falstaff“ gaben.

Dann zeigten die Lübecker, daß auch mit starker zahlenmäßiger Einschränkung ein brandender Applaus möglich ist. Der erstritt sich ein wunderbares „Meistersinger“-Quintett – es geht halt nicht ohne den „Meesta“! Das rhythmische Klatschen wollte nicht aufhören und gerne hätten der bejubelte Vladar und alle nicht minder mit Beifall bedachten Mitwirkenden eine zweite Zugabe vorbereiten dürfen. Die Lübecker hätten´s ihnen gedankt! Man wünscht den weiteren Vorstellungen ebensoviel Erfolg.

Andreas Ströbl 20.9.2020

Bilder (c) Musiktheater Lübeck / Olaf Malzahn

Die menschliche Stimme/Das Telefon

Monooper von Francis Poulenc/Kammeroper von Gian Carlo Menotti

Besuchte Vorstellung: Premiere am 28. August 2020

Fast fühlte man sich wie in einer der „Kostproben“ im Lübecker Theater, jenen appetitmachenden kostenlosen Einblicken in die Inszenierung einer Oper etwa anderthalb Wochen vor der Premiere, die von interessierten Freunden des Lübecker Theaters sehr gerne wahrgenommen werden. Dann ist naturgemäß höchstens ein Drittel der Plätze besetzt. Aber es war die erste Aufführung nach der Corona-Pause, auf die das opernhungrige Lübecker Publikum sehnlichst gewartet hatte. Das Krisenkonzept der Theaterleitung war durchdacht, sah jeweils eine leere Reihe und zwischen den Zuschauern je zwei freie Sitzplätze vor. Ausgesprochen diszipliniert fügten sich die Lübecker, wobei mehr freie Plätze als der Not geschuldet zeigten, daß viele Respekt vor der zweiten Welle der Pandemie hatten und die Masse meiden wollten. Nun – es gibt noch eine zweite Premiere am Sonntag und angesichts der zunehmenden Überschreitungen des begründet verschärften Regelwerks durch eine Legion von Verschwörungstheoretikern, Rechtsradikalen und Ignoranten darf man sich über Zurückhaltung und Vorsicht eher freuen.

Höchsterfreulich und absolut überzeugend in jeder Hinsicht war der mit Spannung erwartete Doppelabend mit zwei Telephon-Opern, wobei dieses Genre durch diese beiden einaktigen Werke allerdings schon ausgefüllt sein dürfte. Gegen die allgemeine Einschränkungsdepression hat das Haus ein erfrischend humoriges Konzept gesetzt. Vom freundlichen Empfang und den ausgesprochen höflich vorgetragenen Hinweisen zur Einhaltung der gebotenen Regeln, über den Duktus der Texte im Programmheft (es gibt wieder richtige Hefte und keine unhandlichen Faltblätter mehr!) bis zur Auswahl der beiden Kurzopern mit ihren ironischen Brechungen („Die menschliche Stimme“) und ausgemachten Lachnummern („Das Telefon“) durchschwebte den kurzen aber intensiven Abend eine auch durch die minimierte Zahl an Mitwirkenden konzentrierte Leichtigkeit in höchster künstlerischer Vollendung.

Leicht ist Poulencs „La voix humaine“ eigentlich nicht, auch wenn man zu Beginn des Telephonats – denn das ist das einzige, was faktisch passiert – immer wieder die Augen gegen die wunderschöne Jugenstildecke dreht, weil man das Gequassel der jungen Frau im Kampf mit Telephonfräuleins und unliebsamen Fernsprech-Teilnehmern, die die Leitung blockieren, zuerst nur als nervend empfinden kann. Wie ernst die Sache tatsächlich ist, wird schnell klar, weil offensichtlich das Telephon die einzige Verbindung zu ihrem Geliebten ist, der sich vor Kurzem von der Dame getrennt hat. Diese Dame wird gesungen und gespielt von María Fernanda Castillo und was sie da am Premierenabend abgeliefert hat, war eine absolut hochkarätige Leistung in perfektem Zusammenspiel aus sehr anspruchsvollem Gesang in den unterschiedlichsten Stimmungsfärbungen und Tonstärken vom verliebten Gurren über den hysterischen Ausbruch bis zur tiefsten Verzweiflung.

Das Phänomen der Hysterie hat ein kluger Kopf einmal als erhöhte Durchlässigkeit der seelischen Membran bezeichnet und diese weniger abschätzig als psychologisch verständnisvolle Definition entspricht dem, was die Rolle verlangt und die Sopranistin geleistet hat: sie hat die angegriffene und verletzte Seele einer liebenden Frau in den Saal gesungen, geweint, geschrien. Diese Psyche ist zum Zerreißen gespannt wie das altrosafarbene Telephonkabel, das sie wie eine Nabelschnur mit der Außenwelt und dem geliebten Menschen verbindet. Daß das Kabel wie das Nornenseil schließlich unter ihrem verzweifelten Zerren reißt, bedeutet nicht Abnabelung, sondern ist der Auftakt zu ihrem Ende. Sie singt den Dialog ohne Verbindung weiter und man bleibt am Ende im Ungewissen, ob sie sich mit dem Kabel erdrosselt und ob es ihr Gegenüber tatsächlich jemals gegeben hat.

So tragisch die Geschichte ist – sie entstand doch aus einem Scherz. Poulenc erlebte in Mailand, wie die Callas am Ende der „Dialoge der Karmelitinnen“ den großen Mario Del Monaco in die Kulisse schubste, um den Applaus alleine genießen zu können. Poulencs Freund und Herausgeber Hervé Dugardin meinte: „Du müßtest etwas für die Callas alleine machen. So könnte sie sich nach Belieben verbeugen. Warum machst Du nicht ‚La voix humaine‘?“ Poulenc erinnert sich: „Ich habe sie gemacht, war mir aber sicher, sie der Callas nicht zu geben.“ Der Komponist entschied sich schließlich für Denise Duval als Uraufführungssolistin. Mit María Fernanda Castillo wäre Poulenc mit Sicherheit völlig einverstanden gewesen. Die „Brava“-Rufe nach dem letzten Takt kamen von Herzen und das zu Recht.

Die gelungene Inszenierung von Bernd Reiner Krieger nach einem Konzept von Vibeke Andersen und Rainer Vierlinger mit dem reduzierten Bühnenbild tat ihr Übriges, um die Vereinsamung der Protagonistin auf einem weißen Quadrat als kargen Raum ihres Lebens zu verbildlichen. Poulencs Musik ist immer wieder schlichtweg schön und ungemein stark. Daß das großartig aufgestellte Philharmonische Orchester der Hansestadt Lübeck, von schwarzem Erbstüll schemenhaft verborgen, hinter der Vorderbühne spielte, entsprach klanglich und inhaltlich dem, was dieser kurzen Oper angemessen ist. Kaum hatten sich die Lübecker in den GMD und neuen Operndirektor Stefan Vladar verliebt, da unterbrach das weltbeherrschende Virus die so glückliche Liaison. Daß die Zwangspause an der hervorragenden Zusammenarbeit von Dirigent und Orchester und daraus resultierender Qualität nichts ändern konnte, bewies dieser erste Abend.

Als Zwischengruß aus der Künstlerküche gab Vladar, der ja als Pianist reüssiert hatte, bevor er das Dirigentenpult betrat, aus der Regieloge in der Umbaupause Poulencs „Improvisation Nr. 15 – Hommage à Edith Piaf“ und Eric Saties 1. „Gymnopédie“ zum Besten. Selten hat man das verträumte Stück so sangbar auf dem Pianoforte gehört, mit sensibel eingesetzten Synkopen und feinen Abstimmungen in den Tonstärken.

Und dann Menottis „Telefon“, das im Original treffend „L´amour à trois“ heißt, denn es ist keine Ménage à trois im eigentlichen Sinne; der junge Mann, der seiner Geliebten einen Heiratsantrag machen möchte, muß diese sich mit ihrem Telephon teilen. Die charmante Inszenierung von Rainer Vierlinger mit den farbenfrohen Sitzmöbeln, in denen die zahlreichen Telephone wie Kastenteufelchen plärren und schrillen, entlarvt die Apparate als Fetische. Wunderbarer Einfall, als Lucy das Telephonkabel mit dem Lockenstab in Form bringt. Das ist ein echtes Stück für geplagte Menschen der nicht ganz jungen Generation, deren Kinder, Nichten und Neffen sich zu Knechten der Kommunikations- und Unterhaltungselektronik gemacht haben und bei denen man sich als Kind der 60er Jahre fragt, wie oft wohl diese Daddeldinger zu einem Interruptus von was auch immer in deren jungen Leben und Lieben geführt haben mögen.

Jeder, der schonmal Theater gespielt hat, weiß, daß es auf der Bühne eher schwieriger ist, lustig zu sein als ernst. Die Sopranistin Andrea Stadel als Lucy und der Bariton Johan Hyunbong Choi als Ben boten in dieser Opera buffa weit mehr als Broadway-Slapstick. Der frische, humorvolle Charakter der Musik mit ihrem zum Telephon-Geplauder passenden dynamischen Rhythmus wird in Gesang und Spiel des Paares großartig aufgenommen. Es macht einfach nur Spaß, anzusehen, wie Andrea Stadel sich wie eine bekiffte Rheintochter laut lachend auf den Fauteuil schmeißt, während Hyunbong Choi dem Wahnsinn immer näherkommt, weil die Angebetete vor lauter oberflächlicher Plauderei nicht mitbekommt, daß er sie zu seiner Frau machen will. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als ein Telephon nach dem anderen unschädlich zu machen, indem er die Kabel ausreißt oder durchschneidet. Aber Lucy hat immer noch ein weiteres ihrer Babies im Plüschhocker – letztlich das Smartphone, das Ben ihr zu Beginn geschenkt hat. Die buchstäblich lange Leitung wird wie beim Tauziehen zwischen den beiden überdehnt und versinnbildlicht die Zerreißprobe ihrer Beziehung. Man hätte den armen Ben verstanden, wenn er einfach auf Nimmerwiedersehen den Zug genommen hätte, aber es ist halt wahre Liebe, die den Kommunikationswahnsinn schließlich mit seinen eigenen Mitteln austrickst. Er ruft sie also auf dem Weg zum Bahnhof an und das Happy-End ist perfekt.

Perfekt war dieser erste Premierenabend im Lübecker Theater, das mal wieder gezeigt hat, daß es nicht nur eines der besten Häuser im Norden ist, sondern souverän auch echte Krisen meistert.

Andreas Ströbl, 30.8.2020

Bilder (c) Theater Lübeck / Quast

L´Européenne

„Die Flamme schmilzt das Elend ein“

Musik: Richard van Schoor

Libretto: Thomas Goerge

Besuchte Vorstellung: UA-Premiere am 6. März 2020

Ganz ohne Zweifel ist die Kino-Oper „L´Europénne“ das richtige Stück zum richtigen Zeitpunkt. In der Uraufführung am 6. März im experimentierfreudigen Theater Lübeck erlebte ein begeistertes Publikum den ersten Teil des Doppelpaßprojektes „I like Africa and Africa likes me – I like Europe and Europe likes me“. Die Macher dieser Collage aus Oper und Filmsequenzen gehören zu einem afrikanisch-europäischen Künstler-Kollektiv um Daniel Angermayr, Thomas Goerge, Richard van Schoor, Abdoul Kader Traoré und Lionel Poutiaire Somé; das Ganze ist ein Gemeinschaftsprojekt der Oper Halle und des Musiktheaters Lübeck.

Der Titel ist sinnfällig gewählt und der Opernkenner assoziiert sofort Giacomo Meyerbeers Oper „L´Africaine“, die das Team am 3. April in Lübeck aufführen wird. So wird also zuerst von Afrika aus nach Europa geblickt und folglich beschreibt der Begriff des Perspektivwechsels den Charakter der Produktion wohl am treffendsten.

Das Packende dieses Werks liegt in der Verbindung von Sozialkritik mit traditionellen Elementen des Musiktheaters. Das erinnert an den Brecht´schen Ansatz. Kommt noch eine Liebesgeschichte hinzu, sind wir bei Wagner. Hochinteressant ist hier, daß gerade das Vertraute den Zugang zu der Produktion erleichtert, gleichsam als umgekehrter Verfremdungseffekt. Vertrautes wird fremd und umgedreht.

Doch worum geht es eigentlich in „L´Européenne“? Erster Schauplatz ist eine dieser riesigen Mülldeponien irgendwo am Rande einer afrikanischen Großstadt.

Dort klauben die Menschen, darunter viele Kinder, den Elektroschrott auseinander, den ihnen Europa überlassen hat, gleichsam die Müll-Brosamen, die von der Herren Tisch im reichen Norden abgekippt werden. Aber es gibt dort findige Menschen, die mehr als die Rohstoffe sammeln. Bouba ist einer von ihnen; er sucht nach Daten auf den weggeworfenen Festplatten, die er als „Hacker“ nutzt, um an das große Geld derer zu kommen, deren Urgroßväter Afrika zu einem Kontinent gemacht haben, den man am liebsten verlassen will. Wenn man es kann. Auf der Deponie arbeitet die Europäerin Lena, die einer nichtstaatlichen Hilfsorganisation angehört und verzweifelt immer neue Proben des verseuchten Bodens nimmt. Lena steht für die Hilflosigkeit all derjenigen Europäer, die etwas tun wollen, aber letztlich an den Verhältnissen scheitern. Die beiden verlieben sich ineinander, aber Lena muß wieder in ihre Heimat und läßt Bouba zurück.

Er will nicht ohne sie leben und folgt ihr auf einer dieser mörderischen Flüchtlingsrouten über das Mittelmeer, das mittlerweile zu einem riesigen Seefriedhof geworden ist, in das gelobte Land, „wo man im Fette schwimmt“. Zuvor befragt er gemäß der Tradition seines Stammes den „Fètischeur“, einen Schamanen, ob er die gefährliche Reise antreten soll. Die zu Rate gezogenen Totemtiere Hyäne und Hase befinden sich im Widerstreit, der seine innere Situation spiegelt.

Bouba findet Lena, aber ihre Liebe hat keine Zukunft, denn der Afrikaner hat keine Aufenthaltsgenehmigung. Zudem ist Lena psychisch krank, was in einen Suizid durch Tabletten mündet. Schnell wird der Immigrant mit ihrem Tod in Verbindung gebracht und verurteilt. Es ist ja so leicht, nach der Tagesschau, bei der man sich ehrlich betroffen gefühlt hat, weil schon wieder überfüllte Boote mit Afrikanern im Mittelmeer gekentert sind und berichtet wird, daß alle ertrunken sind, innerlich ab- und umzuschalten und sich dem „Tatort“ hinzugeben. Aber im „Tatort“ geht es um das gleiche Thema und bei Anne Will anschließend auch. So war es am Freitagabend im anheimelnden Lübecker Jugendstil-Theater – vorne geschahen Dramen und denen konnte man sich nicht mal während der Pause bei Sekt und Brezeln entziehen, denn eine Pause gab es nicht. Die Filmszenen zeigten, die Handlung begleitend und unterstreichend, entweder die Arbeit der Afrikaner im Müll, Ritualtänze oder bestanden am Ende aus Sequenzen aus dem Kurzfilm „Die falsche Seite“ des burkinischen Regisseurs Lionel Poutiaire Somé. Der Clou des Ganzen ist aber einerseits Thomas Goerges Sprache, die dem Opernliebhaber aus Libretti des 19. Jahrhunderts vertraut ist und so eine ironische Brechung in das Werk bringt. Das Libretto ist angereichert mit zeitgenössischen Begriffen, Ausschnitten aus Medienmeldungen und Twitter-Nachrichten, dann wieder erscheinen Beethoven-, Mahler- und Heine-Zitate. Andererseits ist es die fast durchweg tonal gehaltene Musik des südafrikanischen Komponisten Richard van Schoor, deren manchmal jazzige Rhythmen an Kurt Weill denken lassen. Es ist aber die Mischung aus dieser ungemein farbig schillernden Klangwelt mit sehr starkem Philharmonischem Orchester der Hansestadt Lübeck unter der Leitung von Andreas Wolf und dem präzise singenden Chor unter Jan-Michael Krüger mit Passagen wie „Welcome to Toxic City“, die dem Zuhörer das Gefühl vermittelte, wie es wohl gewesen sein könnte, eine Uraufführung in den 20er Jahren am Berliner Schiffbauerdamm mitzuerleben. Die Musik ist jedoch alles andere als eklektizistisch; Tierlaute, Trommeln und der Lärm der Schrottsammler verleihen den postmodernen Klängen entsprechendes Lokalkolorit. Fast ist die Musik zu schön angesichts all des Elends, das von der Flamme des brennenden Mülls eingeschmolzen wird.

Der Tenor Owen Metsileng gab einen leidenschaftlichen Bouba und Emma McNairy sang und spielte mit großer Überzeugung die engagierte Lena. Das Drama war eigentlich schlimm genug und es hätte nicht noch eine seelische Erkrankung dieser Protagonistin gebraucht. Die führte aber handlungsfunktional zu einem Verdi-haften Selbstmord. Es waren diese vielen Zitate, die auch den eher traditionell ausgerichteten Opernliebhaber immer wieder packten wie die Anrufung des Schamanen („Fétischeur! Erscheine!“), bei der man im Schnürboden sowohl Samiel als auch Loge im Geiste die Ohren spitzen sah. Es erschien als Zauberer Youngkug Jin mit mächtiger Baßstimme, seiner Macht bewußt. Daß diese Schamanen übrigens ein völlig selbstverständlicher Teil des täglichen Lebens in vielen afrikanischen Ethnien sind, verriet Lionel Poutiaire Somé in der „Kostprobe“. Dies ist eine mittlerweile bewährte und immer stärker wahrgenommene Tradition in Lübeck, bei der ein bis zwei Wochen vor der Premiere kostenlos in die Inszenierung eingeführt wird; danach kann man an der Probe einer Szene teilhaben. Er selbst hatte den Familien-Féticheur nach dem Gelingen seiner Inszenierung befragt. Das Textverständnis des deutschen Librettos war bei allen Mitwirkenden, unter denen sich kaum ein Muttersprachler befand, ausgesprochen gut, was die Inszenierung auch brauchte. Musik, Gesang, ein ausgesprochen lebhaftes Bühnengeschehen und die Videos nahmen ohnehin alle Sinne ohne Unterlaß in Anspruch.

Die wurden gefordert, um sich vom bequemen Eurozentrismus zu verabschieden und die Welt mal mit den Augen der postkolonialen Afrikaner zu sehen. „Hic sunt Dracones“ ist eine Formel auf dem Hunt-Lenox-Globus von 1504 (entsprechend dem „Hic sunt leones“ bei den Römern), mit der die Welt jenseits der bekannten Grenzen markiert wurde. Drachen und Seeungeheuer erwartete man im Unbekannten und hier wird die Formel auf Europa angewandt. Bei uns leben also die Monstren, die zu fürchten sind. Diese Ungeheuer sperren die Flüchtlinge, kaum daß sie sie aus dem Wasser gefischt wurden, wie gefährliche Tiere in Lager, wo sie wie Ketzer als Randglieder der Gesellschaft vegetieren. Das illustrieren die Goya´schen Papp-Figuren mit der Carocha, dem spitzen Ketzerhut, und dem Sanbenito, dem Büßergewand der spanischen Inquisition. Daß der Traum vom Europa, in dem Milch und Honig fließen, zum Alptraum wird, enthüllt die englische Sentenz auf den Rückseiten der Ketzerfiguren. In diesem Alptraum marschieren schließlich die Monster, die zum Töten bereit sind, in einer Videosequenz von 2018 durch die Chemnitzer Innenstadt.

Die Totemhyäne (ebenfalls Youngkug Jin) hatte das vorausgesehen, während Caroline Nkwe als Hase zur Reise geraten hatte. Sie, stimmlich ebenfalls sehr präsent, war im schicken Europa der Anzug- und Robenträger zur Richterin mutiert. Das Vertraute ist so für Bouba zum Fremden geworden. Endstation für ihn und zahllose andere, ohne Hoffnung. Das Motto aus Dantes Höllentor im letzten Bild ließ keinen Zweifel daran. Durch begeisterten Applaus zeigte das Lübecker Publikum, daß die Botschaft angekommen war. Ein besonders schöner Einfall von Andreas Wolf war, das gesamte Orchester für den Beifall auf die Bühne zu holen. Nach dieser Vorstellung dürfte auch der Letzte begriffen haben, weswegen all diese Menschen nach Europa strömen. Wer es immer noch verstanden hat, sollte sich „L´Europénne“ in Lübeck ansehen.

Bilder (c) Olaf Malzahn

Andreas Ströbl, 9.3.2020

Montezuma

„Barbaren, die Menschenopfer bringen“ – ein Opernprojekt am Theater Lübeck

Libretto: Friedrich II. von Preußen

Musik: Carl Heinrich Graun

Besuchte Vorstellung: Premiere am 26. Januar 2020

Friedrich II. von Preußen ist eine der liebsten Projektionsflächen der Deutschen. Bemerkenswert ist die Tatsache, daß er sich selbst in dem Aztekenherrscher Montezuma (eigentlich „Moctezuma“) eine Projektionsfigur ausgesucht hat, um seine Angriffskriege als Präventivmaßnahmen im Rahmen der Selbstverteidigung zu legitimieren.

Um es gleich vorweg zu sagen: Im Theater Lübeck ist mit dieser Collage aus Grauns Oper mit dem Libretto des Preußenkönigs und Passagen aus Heiner Müllers „Leben Gundlings Friedrich von Preußen Lessings Schlaf Traum Schrei“ nicht nur ein hochinteressantes Experiment gelungen. Die Produktion ist programmatisch und von der inhaltlichen Umsetzung ein Geschwister von „Christophe Colomb“ (noch drei Vorstellungen bis zum 4. April!); in beiden Fällen geht es um die Instrumentalisierung kolonialgeschichtlicher Inhalte und längst überfälliges kritisches Geraderücken eines fragwürdigen Librettos. Zudem wurde einem interessierten Publikum nahezu vergessene Musik präsentiert.

Ingo Kerkhof hat intelligentes Werkstatt-Theater abgeliefert, wobei eine historische Vorbildung wesentlich zum Verständnis beitrug. Die bewährten und immer stärker wahrgenommenen „Kostproben“, bei denen Regisseur und Dramaturg ein bis zwei Wochen vor der Premiere kostenlos in die Inszenierung einführen und man an der Probe einer längeren Szene teilhaben kann, sind eine ungemein hilfreiche Einrichtung des Lübecker Haues.

Um das komplexe Neben- und Übereinander verschiedener Darstellungs- und Bedeutungsebenen nicht zu überfrachten, beschränkten sich sowohl das Bühnenbild von Anne Neuser als auch die Kostüme von Britta Leonhardt auf Andeutungen und Zitate. Alles andere hätte die Konzentration auf die Inhalte gestört. So hatte man auf der Bühne Brandenburger Reet wachsen lassen, durch das sich die Darsteller raschelnd bewegten und das in seiner Schlichtheit jeglichen überflüssigen Exotismus ausschloß. Es gab nur zwei Hintergrundflächen, einfache Graphiken mit Himmel und Baumsilhouetten, die für den Tag im ersten und die Nacht im zweiten Teil standen.

Friedrich erschien in drei Gestalten, als kleiner Junge, als junger Prinz und alternder Herrscher (wunderbar bissig dargestellt durch die Schauspielerin Magdalene Artelt), mitunter gleichzeitig. Das war sinntragend, hatte doch die brachiale Erziehung des Soldatenvaters und -königs alles Sanfte und geschlechtlich Gesunde in seinem Thronfolger zerbrochen. Friedrich durfte nicht selbstverständlich ein kunstsinniger Schöngeist sein, der nun mal mit Frauen erotisch nichts anfangen kann. Seinen Neffen hatte er später nicht viel besser behandelt als sein Vater ihn, so etwas prägt das ganze Leben.

Daher durfte das Publikum auch in der ersten Szene am „Tabakskollegium“ teilnehmen, einer festen Einrichtung Friedrich Wilhelms I., die Alkohol, Nikotin und Testosteron zu gelungenen Abenden für die Herren machten. Einen unfreiwilligen Hofnarren gab es auch, den Historiographen Jacob Paul von Gundling, immerhin Präsident der Preußischen Akademie der Wissenschaften, und über Jahre hinweg Mobbingopfer des Königs und seiner Spießgesellen. Der Gelehrte aus Mittelfranken starb schließlich an seinen Magengeschwüren, eine Folge der jahrelangen Demütigungen und damit einhergehender Alkoholsucht.

Die Härte des Königs war ebenso die des Vaters und seine militärischen Erziehungsmethoden ließen in dieser Szene den kleinen Friedrich dem geschundenen Gundling sehr nahe sein. Das war aber verboten, ebenso wie die Liebe zu Hans Hermann von Katte, den wohl ebenso der Umstand einer „widernatürlichen“ Beziehung zu Friedrich wie der gemeinsame Fluchtversuch den Kopf kostete.

„Es gibt nichts Schlechteres als den Menschen“, sagt der desillusionierte spätere König in Müllers Text. Mensch ist er selbst. In die Geschichte des bei näherer Betrachtung wenig sympathischen Preußenkönigs sind hier die Szenen aus „Montezuma“ geschickt verwoben bzw. laufen die Stränge nebeneinander her. Das ist umso angemessener, als mit dieser Produktion die Ruhmsucht, Verschlagenheit und menschenmassenverschlingende Risikofreudigkeit von Friedrich, den man später „den Großen“ nennen sollte, entlarvt wird. Gerade die verlogene List ist eine Eigenschaft, die er in seinem Libretto den spanischen Kolonialherren unterstellt, die ihre Verschlagenheit und die millionenfachen Massaker an den Unterworfenen dadurch rechtfertigen, daß es ja nur „Barbaren, die Menschenopfer bringen“ seien.

Anspruchsvolle Unterhaltung schafft eine willkommene Abwechslung zwischen all dem Menschenmorden und so hat Friedrich fast zeitgleich mit Carl Philipp Emanuel Bach den Komponisten und Sänger Carl Heinrich Graun an seinen Hof geholt. Den schickte er nach Italien, um dort Ausschau nach Sängerinnen und Sängern für die geplante Italienische Oper in Berlin zu halten. Dieser Aufenthalt hat ihn offenbar sehr geprägt; seine Musik kommt gerade im „Montezuma“ mediterran und leicht daher. Unter Takahiro Nagasaki spielte das Philharmonische Orchester der Hansestadt ausgesprochen frisch und flott, mit schwungvoller Dynamik. Die Solistinnen – im Original wurden die Rollen teilweise mit Countertenören besetzt – bestachen allesamt durch gestochen-glasklare Wiedergabe der sehr anspruchsvollen Koloraturläufe. Vor allem Emma McNairy als Erissena, Emilia Galotti und Dienerin holte sich völlig verdient brandenden Szenenapplaus ab. Das gilt ebenso für Evmorfia Metaxaki als Eupaforice und Katte, Andrea Stadel als Cortés bzw. Wilhelmine und die charaktertiefe Darstellung von Montezuma durch Julie-Marie Sundal. Stimmfarben und Spiel bildeten bei allen Sängerinnen eine Einheit, das Duett Montezuma–Eupaforice war ein echter Höhepunkt des Abends. Man mag hier ungern die eine vor die andere stellen.

Daß dies in der Lübecker Produktion alles Frauenstimmen sind, trägt zum Brecht´schen Verfremdungseffekt bei, der hier dazu führt, daß man sich immer wieder fragt, was eigentlich passiert und sich eher mit den Inhalten auseinandersetzen kann. Dazu gehört auch, daß die Geschichte des Kolonialismus weitergesponnen wird, indem einige der Ureinwohner als exotische Schaustücke in Kostümen photographiert und ihre Schädel vermessen werden. In der historischen Konsequenz bis zum Staatsrassismus und faschistischen Völkermord ist das sinnvoll, hätte aber nicht unbedingt sein müssen. Die ganze Inszenierung war gerade durch ihre Vielschichtigkeit und Bezüge so klar und kritisch, daß die, die sehen und hören konnten, die Botschaft verstanden. Das ging offenbar nicht jedem im Publikum so, denn gerade die humorigen, durch Überzeichnungen erzeugten Aspekte verstanden manche nicht, wie in den Pausen und nach der Vorstellung mitunter hörbar war. Aber Kerkhof hat seinen Brecht gut und frei in der eigenen Interpretation des Stoffes gelesen.

Zum Schluß hin überschüttet Emma McNairy die nun gemeuchelten Azteken mit Benzin und erzählt wie eine Chronistin, wer beim folgenden Brand im Lübecker Theater alles den Tod in den Flammen findet. „Leute, es geht um euch!“ will das sagen und ja, vielleicht beschäftigt man sich nach der Vorstellung einmal mit Kolonialismus, Friedrich dem Großen und erkennt dann in der Erinnerung an den Deutsch-Unterricht, daß „Emilia Galotti“ einst nicht ganz ungefährliche Kritik am Adel war. Rezeption also der Rezeption – das ist ein anspruchsvoller Ansatz und man mag allen inhaltlich und künstlerisch Beteiligten bescheinigen, daß sie gescheites Theater für gescheite Menschen gemacht haben.

Der Schlußapplaus mit vielen „Bravo“ und vor allem „Brava“-Rufen belegte, daß das Konzept aufgegangen war.

Andreas Ströbl, 27.1.2020

Bilder (c) Theater Lübeck

Rusalka

Machtspiel statt Märchen

Besuchte Vorstellung: Premiere am 15. November 2019

Prima la musica! – Bei allem grundsätzlichen Bekenntnis zum Gesamtkunstwerk thront doch die Musik in der Oper über allem und das gilt auch für die Premiere von Antonin Dvořáks „Lyrischem Märchen“, seiner „Rusalka“, in Lübeck.

Nach zwei herausragenden Dirigaten in der Lübecker „MuK“ (Musik- und Kongreßhalle) mit Mahlers Zweiter und der Fünften von Schostakowitsch im Rahmen der Sinfoniekonzerte 2019/20 stand der neue GMD, Stefan Vladar, nun zum ersten Mal am Lübecker Opernpult. Wie zu erwarten und zu erhoffen, meisterte er auch diese Aufgabe mit Energie und Feinsinn, das heißt: er brachte das Philharmonische Orchester zum märchenhaften Strahlen, entließ die Fortissimi mit Wucht in den Theatersaal und zauberte mit den feinen Nuancen. Die rhythmische Dynamik der ebenso kraftvollen wie seelenvollen Musik Dvořáks war von Beginn her mitreißend und körperlich fühlbar. Vor allem aber drang jede Silbe der Solisten durch und sollte sich eine Tschechin oder ein Tscheche im Publikum befunden haben, hätte er oder sie jedes Wort verstanden. Alle gesanglich Mitwirkenden haben sich offenbar mit Hingabe der Einstudierung einer Sprache gewidmet, die kräftig und charakteristisch, aber nicht in erster Linie sangbar ist.

Es klänge zu sehr nach Dirigenten-Dominanz, wenn man sagte, Vladar hätte das Orchester im Griff. Vielmehr scheint dieses in dem Wiener einen lange gesuchten Leiter gefunden zu haben, der erkannt hat, daß das Orchester der Hansestadt eben keine Provinzkapelle ist, sondern in der ersten Liga spielt.