Opéra de Marseille

LOHENGRIN

am 2. Mai 2018

Große Sängerleistungen und alte Wagner-Tradition am Mittelmeerhafen

Marseille eine Wagner-Stadt? Sicher nicht zu Wagners Zeiten, denn Richard Wagner kannte, liebte und hasste nur Paris – und Bordeaux, wohin er in plötzlich entflammter Liebe zur jungen Gattin eines reichen Gönners aufbrach und woher er missmutig zurückkehrte. In Marseille ist er nie gewesen – aber dafür seine Enkel mit ihren Bayreuther Inszenierungen und großen Sängern wie Hans Hotter und Martha Mödel. Denn in Marseille liebt man seit Menschengedenken große Stimmen und gibt es – wie in Barcelona und Toulouse – eine richtige Wagner-Tradition. „Tannhäuser“ wurde hier schon 1896 aufgeführt, „Parsifal“ 1914 und „Lohengrin“ 1892 – gleich nach Paris, wo die erste konzertante Aufführung 1887 wegen Krawallen und Anti-Wagner Demonstrationen abgebrochen werden musste. Die szenische Uraufführung von „Lohengrin“ in Frankerich erfolgte erst vier Jahre später in Rouen, wo es vom 5. Februar bis zum 30. April 1891 ganze 27 Vorstellungen in gleicher Besetzung gab (heute völlig undenkbar). Nach Angers, Nantes, Lyon, Bordeaux und Toulouse – anscheinend immer noch in (fast) gleicher Besetzung ! – erfolgte erst am 16. September 1891 die Erstaufführung an der Pariser Oper. Und im Jahr darauf in Marseille, wo „Lohengrin“ zum letzten Mal im Dezember 1983 gespielt wurde.

25 Jahre später kehrt der Gralsritter mit seinem Schwanen-Nachen an das praktischer Weise direkt am Hafen gelegene Opernhaus zurück - mit einer internationalen Besetzung, die wieder einmal unter Beweis stellt, was für Ansprüche man in Marseille an Wagnersänger stellt - und einlöst. Bei einem solch hochkarätigen Cast kann man sich nur wundern über die mittelmäßige Inszenierung von Louis Désiré und die stümperhafte Ausstattung von Diego Mendez Casariego - doch auch das hat in Marseille Tradition. Denn die Inszenierung wurde koproduziert mit der Oper in Saint Etienne (wo sie letztes Jahr zu sehen war) und ist so angelegt, dass man sie an beliebig anderen Opernhäusern ohne viel Proben wieder aufnehmen kann. Im Programmheft erzählt der Regisseur, dass er „als Südländer keine besondere Affinität zu den Opern Wagners hat finden können - außer zu „Lohengrin“, seiner meist italienischen Oper“. Doch diese „italianità“ wird szenisch recht armselig übersetzt mit Belcanto-Rampentheater, wo die Sänger Bühnenmittig ihre Ariern abliefern, ohne sich dabei anzuschauen. Désirés einzige originelle Idee ist das Einfügen von Elsas verschwundenem Bruder Gottfried in der Gestalt eines Pantomimen (Massimo Riggi, mit viel Engagement), der von der Ouvertüre an durch das Geschehen geistert, aber (leider) nie einen richtigen Platz bekommt. Es wäre z.B. stimmig und interessant gewesen zu inszenieren, dass nur Elsa ihn sieht – aber sie verbringt den ganzen Abend als Schwärmerin mit einem Buch in der Hand - womit angedeutet wird, dass Lohengrin nur in ihren Träumen besteht.

Schon ab dem ersten Einsatz des Heerrufers hört man, dass es sängerisch ein großer Abend werden wird. Adrian Eröd (im Ensemble der Wiener Staatsoper) kündigt stets souverän einen großen König an. Samuel Youn (der die Rolle schon in Bayreuth gesungen hat) erreicht mit seinem sonoren Bass mühelos die 1.700 Plätze des großen Opernhauses und gibt dem König Heinrich der Vogeler nicht nur Autorität, sondern auch Wärme und Menschlichkeit. Neben ihm hat es Thomas Gazheli als Telramund nicht leicht. Er ist zwar szenisch ein guter Gegenspieler mit einer perfekten Artikulation (er hat die Rolle schon an vielen großen Häusern gesungen), doch er ließ sich an diesem Premierenabend als indisponiert ansagen - was man auch hörte (wir haben ihn noch ganz anders in Erinnerung als Alberich und Wanderer in Erl). Das war besonders bedauernswert, denn Petra Lang war als Ortrud die strahlendste Stimme des Abends und musste nun in den Duos Rücksicht auf ihren indisponierten Gatten nehmen. Das hinderte sie aber nicht daran, als einzige auf der Bühne ein wirkliches Rollenprofil aufzubauen (das sie offensichtlich schon mit anderen Regisseuren anderswo aufgebaut hatte). Petra Lang war als Ortrud für uns die Sensation des Abends: dunkel und böse im Mezzo (sie singt Brangäne), mühelos und leuchtend im Sopran (sie singt nun auch Brünnhilde und Isolde) in dieser durch Wagner recht ambivalent angelegten Rolle. Da hatte es Barbara Haveman als Elsa viel schwieriger. Stimmlich ist sie eine gereifte Frau und überzeugte uns musikalisch viel mehr als die „jungen Mädchen“ die wir in den letzten Jahren als Elsa an der Opéra de Paris gehört haben. Doch sowohl vom Regisseur als auch vom Dirigenten im Stich gelassen, blieb sie an diesem Abend weit unter ihren vielen Rollen an der Wiener Staatsoper. Alle Aufmerksamkeit ging auf das szenische Rollendebüt des in Wien geborenen/bekannten Norbert Ernst (der Lohengrin 2016 schon konzertant in Montpellier gesungen hat). Seine Gralserzählung war wunderbar elegant phrasiert und mühelos gesungen, aber von einem Rollenprofil war er - zumindest in der Premiere - noch weit entfernt. Niemand wurde über Nacht ein Lohengrin.

Die alte Wagner-Tradition in Marseille hört man dem Orchester der Oper sofort an: ein großes Lob für die Bläser, vor allem die sehr exponierten Trompeten, die nicht das geringste Problem mit der Partitur hatten. Bei den Streichern gab es leider schon im Vorspiel ein paar wackelige Einsätze und Intonationsprobleme, die wir in Marseille gar nicht gewohnt sind. Doch das gab sich zum Glück im Lauf des Abends, als die großen Chorszenen zum musikalischen Höhepunkt avancierten. Vor allem der durch Emmanuel Trenque geleitete Männerchor beeindruckte durch seine Homogenität - auch mit 40 Mann - und seinen ganz wunderbaren Bassstimmen. Paolo Arrivabene, zehn Jahre lang Chef-Dirigent in Lüttich, kennt sein Metier aus dem ff (er dirigierte 2014 einen eindrucksvollen „Moïse et Pharaon“ von Rossini in Marseille), doch auch er scheint, wie der Regisseur (als Südländer?) keine besondere Affinität zu Wagner zu haben. Die Ouvertüre misslang, er spannte keine großen Bögen und wusste nicht wie die verschiedenen Leitmotive voneinander abzusetzen und dann wieder zu verweben waren. Er suchte Effekte und präsentierte keine eigene Interpretation für diese - bei anderen Dirigenten - schon fast mystische Musik.

Das Publikum hustete viel, aber hörte doch genau zu und beim Schlussapplaus kamen der Chor und Petra Lang ganz deutlich an erster Stelle, gefolgt durch Samuel Youn (der 2014 einen fantastischen Holländer in Marseille gesungen hat). Alles in allem eine beeindruckende Sängerleistung und wir freuen uns schon auf den nächsten Wagner in Marseille. Welches Werk es sein wird, wird noch nicht bekannt gegeben - vielleicht „Tristan und Isolde“, die auch schon seit über 20 Jahren nicht mehr am Mittelmeerhafen gespielt wurde? Wir sind gespannt!

Waldemar Kamer 5.5.2018

Bilder (c) Christian Dresse

MACBETH

Prermiere am 10.6.2016

Im „Himmel“ und in der „Hölle“ ist man immer in der Welt Shakespeares

In Wien und in Marseille wurde zur gleichen Zeit „Macbeth“ gespielt – doch die äußeren Umstände hätten kaum unterschiedlicher sein können. In Wien, wo die Zuschauer die Vorstellung der Staatsoper auf einer großen Leinwand „live am Platz“ verfolgen konnten, war es der „Himmel“ (vorausgesetzt dass man dort auch blutige Opern mit Hexen, Kröten und Gespenstern akzeptiert). In Marseille war es dagegen eine „Hölle“, so wie wir sie aus den Bildern von Hieronymus Bosch kennen.

Schon die Anreise hatte einen apokalyptischen Charakter: in Paris mussten wir vor dem Bahnhof Berge von liegengebliebenem Hausmüll durchqueren und wurden auf dem Bahnsteig durch einen Militärtrupp im Kampfanzug erwartet, der mit angeschlagenen Maschinengewehren den Zugang zum einzigen Zug bewachte, der an diesem Streiktag nach Marseille fuhr. Doch da dieser Zug „nicht mehr als doppelt so viel Reisende wie Sitzplätze aufnehmen könne“, wurde hunderten Menschen der Zugang verwehrt und es kam zu solchen Raufereien, dass Polizisten mit scharfen Hunden eingreifen mussten.

In Marseille wurden wir ebenfalls von Polizisten und Soldaten erwartet, weil sich dort schon seit Tagen betrunkene Fußballfans rauften, die nun grölend im direkten Umfeld der Oper Lieder auf Englisch und auf Russisch sangen. Wir waren bei Shakespeare angelangt, denn in beinahe allen seinen Stücken gibt es einen Moment, in dem die geordnete Welt aus ihren Fugen gerät und ungebändigte, archaische Triebe freien Lauf bekommen.

Die Aktualität und politisch-gesellschaftliche Brisanz dieser Momente wurde besonders gut analysiert in dem Buch von Jan Kott „Shakespeare, unser Zeitgenosse“ (1965), das eine ganze Generation von Regisseuren beeinflusst hat, anfangend mit Peter Brook, Jerzy Grotowski und Roman Polanski (der 1971 einen viel zu wenig beachteten Macbeth-Film gedreht hat). Die letzte große Regie-Arbeit, die sich ausdrücklich auf Kott bezog, war die Inszenierung von Calixto Bieito von Aribert Reimanns „Lear“ in Paris, die zeitgleich zu den „Macbeths“ in Wien und Marseille lief und ausgiebig durch den Merker Norbert Weinberger rezensiert wurde.

Sein hymnisches Lob scheint uns keineswegs übertrieben, denn auch wir sind der Meinung, dass dieser „Lear“ das Beste war, was es seit einiger Zeit an der Pariser Oper zu sehen gab und (wahrscheinlich) die beste Opern-Regie von Calixto Bieito (bis jetzt). Der Eindruck war so prägend, dass das Chaos und die Gewalt auf dem Weg nach Marseille nur eine Fortsetzung dieses „Lears“ zu sein schienen. Wir waren also hoch gespannt auf die Inszenierung in Marseille von Frédéric Bélier-Garcia, der „Macbeth“ kurz zuvor umschrieben hatte als „Oper der verfluchten Leidenschaften“.

Die Qualität einer „Macbeth“-Inszenierung erkennt man gleich im ersten Bild, dem berühmten Hexenchor. Da muss der Regisseur die Damen deutlich situieren & charakterisieren: als mythische Naturwesen in der Heide, als lüsterne Prostituierte, als herrenlose Flüchtlinge auf einem heutigen Bahnhof – wir haben schon viele überzeugende szenische Lösungen gesehen. Aber was uns in Marseille bei hochfahrendem Bühnenvorhang erwartete, überzeugte uns nur wenig. Den verfallenen Palastsaal von Jacques Gabel mit links, rechts und hinten jeweils zwei hohen Türen haben wir schon etliche Male auf einer Opernbühne gesehen – man kann darin nämlich genauso gut „Tosca“ oder „Eugen Onegin“ spielen. Die historischen Kostüme von Catherine und Sarah Leterrier waren so beliebig, dass man den Eindruck hatte, sie kämen aus dem Theaterfundus. Lady Macbeth sang ihre erste Arie in einem Klimt-Kleid der Wiener Werkstätte, das wir schon einmal in Tatianas Briefszene gesehen haben. Das Veronese-Samtkleid im zweiten Akt kannten wir schon aus einer „Tosca“ und das Nachthemd im dritten Akt aus einer „Lucia“. Das war alles geschmackvoll und passte auch irgendwie zur Handlung – in heutigen Zeiten schon viel! – aber leider beschränkten der Regisseur und sein Team ihre Arbeit darauf, um für jede Szene ein „Bild“ zu stellen, wo der Solist vorne vor dem Dirigenten seine Arie singen konnte. Es war also „Rampentheater“, so wie wir es 2016 in einer „Neu-Inszenierung“ nicht erwarten. Doch die Sänger fühlten sich offensichtlich wohl und waren – wie fast immer in Marseille – von großem Format.

Das Format einer Lady Macbeth erkennt man schon bevor sie ihre erste Note singt – nämlich in der Art und Weise wie sie den Brief von Macbeth liest. Für viele Sängerinnen ist der Brief nur ein Rezitativ, das sie so schnell wie möglich vor ihrer ersten Arie abspulen; für andere ist es ein Schlüssel-Moment der Figur, in der sich plötzlich eine ungezügelte Leidenschaft entfacht. Nach nur wenigen Worten wusste man schon, dass Csilla Boross eine ganz große Lady ist. Die temperamentvolle Ungarin scheint stimmlich eine geborene Verdi-Sängerin zu sein und hatte nicht die geringste Mühe mit dieser ellenlangen Partie. Von ihrer ersten Arie, „vieni, t’affretta!“, bis zur letzten, der berühmten Nachtwandlerszene, zeigte sie keine einzige Spur von Müdigkeit, keine Schärfe oder Atemlosigkeit – wirklich beeindruckend.

Juan Jesus Rodriguez verfügte als Macbeth ebenfalls über eine große Stimme und immense Kraftreserven. Der Dritte im Bunde war der exzellente Banquo von Wojtek Smilek, der schon viele Bass-Rollen an der Wiener Staatsoper gesungen hat. Beeindruckend auch Xin Wang als Malcolm, Vanessa Le Charlès als Gefolgsdame der Lady und Jean-Marie Delpas in allen vier kleinen Nebenrollen. Der Tenor Stanislas de Barbeyrac hatte als Macduff nur eine einzige Arie, doch die sang er so nuanciert und als einziger Solist auf „Belcanto“-Art, dass sie zum musikalischen Höhepunkt des Abends avancierte.

Auf die Frage, was man einem Dirigenten für einen „Macbeth“ raten könnte, meinte die „Macbeth“-Dirigentin an der Wiener Staatsoper Simone Young: „Drei Dinge: 1. Sich unbedingt um den Chor kümmern, denn manche Stellen sind mörderisch schwer, 2. Den Mut haben, um die Generalpausen zu halten und 3., Locker bleiben – in Wahrheit stirbt keiner“. Alle drei Dinge fielen dem alter Routinier Pinchas Steinberg, der schon viel in Wien dirigiert hat, nicht schwer. Steinberg leitete souverän das Orchester und den Chor der Opéra de Marseille, auch wenn er – für unsere Ohren – den Sound dabei oft zu mächtig aufdrehte. Doch vielleicht tat er das auch, um die grölenden und inzwischen schwer besoffenen Fußballfans zu übertönen, die man sogar im Opernhaus noch hören konnte. Im „Himmel“ und in der „Hölle“ spielte man zur gleichen Zeit „Macbeth“– aber nicht unter den gleichen Bedingungen! Im September wird die nächste Spielzeit eröffnet mit „Hamlet“ von Ambroise Thomas, wieder eine Oper nach Shakespeare. Doch dann wird sich in Marseille sicherlich alles wieder beruhigt haben…

Waldemar Kamer 10.6.16

Besonderer Dank an MerkerOnline (Paris)

Fotos (c) Opéra de Marseille / Christian Dresse

DER FLIEGENDE HOLLÄNDER

Aufführung am 29.4.2015

Wirkliche Wagner-Tradition am Mittelmeer

Vier Götter thronen auf dem Giebel der Oper in Marseille: Aphrodite, Apollo, Pallas Athene und Dionysos. Über ihnen schrieb der Bildhauer Antoine Bourdelle in goldenen Lettern: „Die Kunst bekommt die Schönheit von Aphrodite, den Rhythmus von Apollo, das Gleichgewicht [die Ausgewogenheit] von Pallas Athene und die Bewegung von Dionysos “. Diese vier Götter stehen auch für die verschiedenen Gattungen, die seit 1787 in einem der ältesten Opernhäuser Frankreichs aufgeführt werden. In dieser Spielzeit haben wir über sehr selten gespielte Werke aus dem französischen Repertoire berichtet: „Moïse et Pharaon“ von Rossini (siehe Merker 11/2014) und „Le Cid“ von Massenet (jetzt wieder aufgenommen an der Pariser Oper). Das sind wirkliche Pionierleistungen in Marseille, denn der „Cid“ wurde szenisch seit 1919 in Paris und seit 1891 in Wien nicht mehr gespielt!

Auch in Sachen Wagner war Marseille den anderen französischen Opern oft voraus: „Lohengrin“ wurde hier schon 1892 aufgeführt, „Tannhäuser“ 1896, Parsifal 1914 etc. Diese alte Wagner-Tradition hört man dem Orchester der Oper sofort an: sogar die Bläser scheinen nicht das geringste Problem mit der Partitur zu haben. Lawrence Foster, ein Amerikaner mit rumänischem Ursprung, seit 2012 Chef-Dirigent in Marseille, kennt seinen Wagner aus dem ff – er hat ihn auch viel in Hamburg und Montpellier dirigiert. Die Ouvertüre gelang ihm wirklich vorbildlich: einerseits spannte er einen großen Bogen, andererseits wusste er genau die verschiedenen Leitmotive voneinander abzusetzen und wieder zu verweben - und präsentierte eine eigene Interpretation dieser komplexen Musik.

Die Sängerbesetzung war vom Feinsten: beinahe alle haben ihre Rollen schon in Bayreuth und an der Wiener Staatsoper gesungen. Der Star des Abends war Samuel Youn, der als Holländer unter Christian Thielemann 2012 in Bayreuth debütierte, wo er ihn diesen Sommer wieder singen wird. Mit einem „bronzenen Timbre“ ist er sängerisch eine Idealbesetzung und könnte es mit der Bronzefarbe seiner Haut auch szenisch sein, weil er, wie z.B. Simon Estes, auf der Bühne sofort wie einen Außenseiter wirkt. Doch so etwas wie eine individualisierte Personenregie schien es leider nicht zu geben in dieser Produktion, die ursprünglich für das antike Theater in Orange gedacht war. Und so sangen alle Sänger immer laut an der Rampe, alsob sie über 7.000 Zuschauer erreichen müssten.

Das prägte auch die Senta von Ricarda Merbeth, die die berühmte Ballade schon differenzierter gesungen hat. Sie scheint, wie Samuel Youn, über quasi unbegrenzte Ressourcen zu verfügen, was den Dirigenten offenbar dazu verführte, den Sound mächtig aufzudrehen. Dabei wurde ihre Stimme in der Höhe manchmal recht scharf und vergaßen alle, dass diese Ballade nicht nur eine Erzählung, sondern auch ein „innerer Monolog“ ist. In diesem Dezibel-Orkan kam Kurt Rydl in Schwierigkeiten. Wir haben noch seinen Hunding und seinen Hagen in den Ohren, und waren etwas erstaunt, dass die doch viel kleinere Rolle des Daland ihn an seine aktuellen stimmlichen Grenzen führte. Aber vielleicht liegt die Auftrittsarie „Schon sah am Ufer ich mein Haus“ unangenehm hoch für einen Bass? Mit den Höhen des Erik hatte der ebenfalls Bayreuth-Erfahrene Tomislav Muzek kein Problem. Auch Avi Klemberg und Marie-Ange Todorovitch – die beiden einzigen französischen Sänger – sangen ganz vortrefflich und in einem makellosen Deutsch den Steuermann und die Marie. So eine homogen gute Besetzung erleben wir wirklich selten!

Der einzige Abstrich des Abends war die Inszenierung von Charles Roubaud. Das imposante Bühnenbild von Emmanuelle Favre hat das antike Theater von Orange 2013 sicher gut gefüllt, doch nun „besetzte“ es quasi die ganze Bühne der Oper, sodass die Sänger nur noch vorne an der Rampe singen konnten. Die Kostüme von Katia Duflot schienen aus dem Fundus zu kommen und szenische Proben schien es kaum oder nicht gegeben zu haben: alle sangen quasi nur mit Blick auf den Monitor oder auf den Dirigenten. Doch das blieb nur ein relativ kleiner Abstrich, denn musikalisch hatte der Abend wirkliches „Bayreuth-Niveau“.

Bilder (c) Opéra de Marseille

Waldemar Kamer, Paris 30.4.2015

Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online

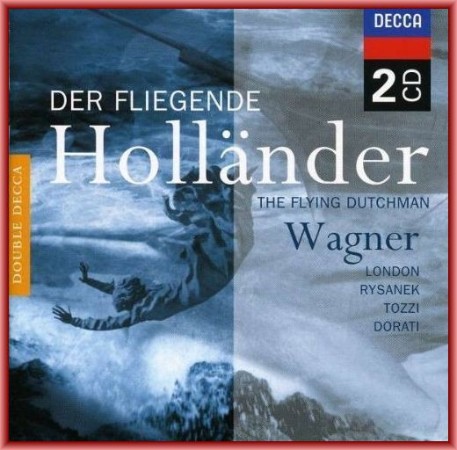

OPERNFREUND PLATTENTIPP: "The one and only!"

Ich höre die Ankerkette noch an meinem linken Ohr vorbeirauschen ;-) wie anno 1960, als dieses "Maß der Dinge" an Holländer-Aufnahme produziert wurde.

Leider werden mittlerweile Liebhaberpreise für die Gesamtaufnahme bezahlt, daher lohnt sich - zumindest zum Reinhören - der Querschnitt, welcher noch erschwinglich gehandelt wird. PB

Giacomo Rossini

MOÏSE ET PHARAON

Konzertant 16. 11. 2014

Eine selten gespielte „grand-opéra“, nach Mailand, Salzburg und Rom nun auch in Marseille

Vorbemerkungen mit stilistischen Grundsatzfragen.

Man kann dem Festival in Pesaro gar nicht dankbar genug sein: seit diesem Jahr sind alle 38 überlieferten Rossini-Opern aufgeführt worden und zum größten Teil auch (neu) editiert. Das war eine Mammut-Arbeit, von der seit 1980 die ganze Welt profitiert und die nun auch an immer entlegeneren Orten ihre Früchte trägt. So organisierte das Théâtre des Champs-Elysées in Paris diesen Frühling ein dreimonatiges Rossini-Festival mit bekannten und weniger bekannten Werken (siehe Merker VI/2014). Zu den Raritäten gehörten die „Seria“-Opern „Tancredi“ (1813) und „Otello“ (1816), der mit Cecilia Bartoli weiter zu den Pfingstfestspielen nach Salzburg reiste. Nun hat die Oper in Marseille eine andere Rarität auf den Spielplan gesetzt, „Moïse et Pharaon“ (1827), die zuletzt 2009 in Rom und an den Salzburger Festspielen gegeben wurde, unter Leitung von Riccardo Muti, der die Oper schon 2003 an der Scala (bzw dem Teatro degli Arcimboldi) wieder auf den Spielplan gesetzt hat. Wie man es auf dem DVD von dieser Produktion sehen und in allen Kritiken nachlesen kann, wurde keine der drei Inszenierungen als befriedigend empfunden und schrieben alle, dass bei einem solchen Werk eine Konzertfassung besser sei. Das hat sich die Opéra de Marseille zu Herzen genommen und vier konzertante Vorstellungen in dem großen, mit Marmor verkleideten Haus angesetzt. – Eine mutige Entscheidung, die mit einem dementsprechenden Erfolg bei Publikum und Presse belohnt wurde.

Doch es gibt – zumindest für Merker-Ohren – ein Problem: „Moïse et Pharaon“ ist kein einfaches Werk und es wurde offensichtlich durch die meisten Dirigenten/Interpreten bis jetzt noch nicht richtig erschlossen. Riccardo Muti hat die vergessene Oper angesetzt in seinem lobenswerten Bestreben, um als einflussreicher Musiker die Partituren „aus zu graben“, die er als Student in seiner Geburtsstadt Neapel in den dunklen Ecken der Bibliothek liegen sah. Zu denen gehörte auch „Mosè in Egitto“ von Rossini, 1818 ein großer Erfolg am Teatro San Carlo mit Isabella Colbran als Anaide und ab 1829 mehr oder weniger vergessen, weil Rossini inzwischen eine viel brillantere Fassung für die Pariser Oper geschrieben hatte. Doch „Moïse et Pharaon“ ist nicht nur eine neue Fassung, sondern Gattungsspezifisch eine ganz andere Oper als „Mosè in Egitto“, was Muti – und viele andere – bei allem Respekt nicht richtig begriffen zu haben scheinen (in Salzburg stand nicht eine Person auf der Bühne, die eine wirklich Ahnung von einer „grand-opéra“ hatte). Rossini leitete ab 1824 die „Italienische Oper“ in Paris, wo er pro Jahr bis zu 140 Vorstellungen seiner eigenen Werke gab, mit einem Bombenerfolg. Doch gleichzeitig träumte er von einer Karriere an der „großen Oper“ als offiziell anerkannter, „königlicher Komponist“. Dafür war er bereit, völlig umzudenken und hart zu arbeiten. Er, der in Neapel in wenigen Wochen eine neue Oper komponierte, brauchte in Paris manchmal mehr als ein Jahr für eine neue Komposition. Denn nicht nur die französische Sprache ist völlig anders als die italienische (Rossini zählte 14 Vokale im Französischen und fand die Konsonanten „schrecklich kompliziert“), sondern auch die ganze „noble Deklamation“. Auf das italienische „buffo“ und auf die vielen Koloraturen musste Rossini zum Beispiel ganz verzichten. Er wählte für seinen Erstling an der Grand Opéra ein politisches Sujet, passend zu dem damaligen griechischen Befreiungskrieg. Aus „Maometto secondo“ (Neapel, 1820) machte er „Le Siège de Corinthe“ (Paris, 1826) und wurde zum königlichen Hofkomponisten ernannt und zugleich auch zum „Inspecteur Général du Chant en France“. In dieser Position, mit einem jährlichen Gehalt von 20.000 Francs, hat Rossini stilbildend zu der Kodifizierung des französischen Gesanges beigetragen. Und auch zur Kodifizierung der „grand-opéra“.

Zur konzertanten Aufführung in Marseille

Für das Programmheft der Opéra de Marseille schrieb der Musikhistoriker Lionel Pons eine ausführliche Gegenüberstellung der beiden Opern „Moïse et Pharaon“ und „Mosè in Egitto“. Und daraus erschließt sich in einem Blick, dass es ganz unterschiedliche Werke sind. Aus der italienischen Ouvertüre von „Mosè“, mit einer Ankündigung der wichtigsten Motive und Melodien, wurde bei „Moïse“ ein „poème symphonique“, wie später bei „Guillaume Tell“ (1829). „Moïse“ bekam einen völlig neuen ersten Akt, indem die Vorgeschichte erzählt wurde von der Liebe eines Prinzen zu einer fremden Prinzessin und wie sie wegen der Staatsraison ihrer Väter auf ihre Liebe verzichten müssen. (Verdi hat das Schema übernommen für den vorgeschobenen „Fontainebleau-Akt“ seines französischen „Don Carlos“.)

Im zweiten Akt folgen die obligaten großen „entrées“ des Chores, im dritten das Ballett etc. Es ist schade, dass der Dirigent und die Besetzung – aus welchem Grund auch immer – diesen Artikel vom 21. Juli 2014 offensichtlich nicht gelesen haben (weil sie vielleicht mit ganz anderen Problemen zu kämpfen hatten?). Denn dann hätten sie manche Entscheidung vielleicht anders genommen. So wurde Vieles gestrichen, wie die ganze Ballettmusik (25 Minuten). Und in den vielen gattungsspezifischen Stylfragen (Portamento, Ornierung etc) waren keine einheitlichen Entscheidungen getroffen – jeder Sänger machte wie er wollte (oder konnte).

Auch wenn Paolo Arrivabeni keine besonderen Kenntnisse für die grand-opéra zeigte, dirigierte er souverän und hielt die großen Chor– und Orchester-Massen gut beieinander und hatte bei den vielen, rhythmisch oft nicht einfachen Ensembles seine neun Solisten gut im Griff. Ildar Abdrazakov und Jean-François Lapointe, beide mit wirklich internationalem Format, beherrschten als Moïse und Pharaon wie zwei Könige die Bühne. Abdrazakov hat den Moïse schon in Mailand, Rom und Salzburg mit Muti gesungen und ist zweifellos der aktuelle „Rollenträger“ (wie man es im Französischen sagt). Lapointe singt den Pharaon zum ersten Mal, doch er hat ein so großes „métier“, dass man das wirklich keine Sekunde hören konnte. Als dritten müssen wir Nicolas Courjal nennen. Er stand als Osiride und „voix mystérieuse“ fast ganz unten auf der Besetzungsliste, war aber als Sänger der dritte König des Abends – genauso beeindruckend wie in der grand-opéra „Herculaneum“ von Félicien David.

Enkelejda Shokoza hat den dramatischen Mezzo und die Koloraturen der Sinaïde, aber leider nicht alles zusammen. Sie kämpfte tapfer mit der wunderbaren Rolle. Annick Massis hatte das Vorrecht, um als Anaïde in die Spuren von Isabella Colbran zu treten, für die Rossini die schönste Rolle des Abends geschrieben hat. Sie tat es leider gut 25 Jahre zu spät und konnte mit ihrem inzwischen sehr breiten Vibrato nicht als junges Mädchen überzeugen. Lucie Roche war in dieser Konstellation nicht einmal halb so alt wie ihre „Tochter“, hatte aber als Mutter Marie einen wunderbaren Mezzo. Philippe Talbot (Améonophis) und Julien Dran (Eliézer) brauchten offensichtlich einige Zeit um sich einzusingen, waren aber nach der Pause genauso überzeugend wie ihr junger Kollege Rémy Mathieu in der kleinsten Rolle, Aufide.

Es ist eine beachtliche Leistung für ein so relativ „kleines“ Haus wie Marseille, um so ein großes Werk wie „Moïse et Pharaon“ reibungslos auf die Bühne zu bringen. Ohne die Vorarbeit des Festivals von Pesaro und den Einsatz von Riccardo Muti für dieses spezifische Werk, wäre dies wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Doch da nun „Moïse“ endlich „ausgegraben“ ist, warten wir auf den Musiker der es auch wirklich wieder in seiner eigenen Sprache zum „singen“ bringt. Denn dann wird man erst verstehen können, was seine Zeitgenossen über den französischen Rossini geschrieben haben, unter ihnen auch Wagner, der Rossini in Paris ehrfurchtsvoll besuchte und Vieles von diesen Opern übernommen hat.

Bilder (c) Opéra de Marseille

Waldemar Kamer, Paris 17.11.2014

Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online

OPERNFREUND PLATTENTIPP

Leider sind die CD-Aufnahmen, wegen des absoluten Raritätencharkters, geradezu unverschämt teuer geworden, daher empfehlen wir hier eine DVD-Box, die für rund 50 Euro gleich noch zwei weitere Rossini-Aufnahmen beeinhaltet. PB