(c) Nasser Hashemi / Dieter Wushanski

23. April 2022

„Aida“ im Paris von 1870

Der umtriebige Ingolf Huhn inszeniert ein Konzept von Barbe & Doucet.

Der Ägyptologe Auguste Ferdinand Franҫois Mariette (1821-1881) war vom Pariser Louvre im Jahre 1850 nach Ägypten geschickt worden, um koptische, syrische und äthiopische Manuskripte aufzukaufen. Die Pausen der zähen bis 1854 reichenden Verhandlungen nutzte Mariette zur Erkundung historischer Stätten und entdeckte dabei unter anderem die zum ägyptischen Begräbnis-Kult gehörenden unterirdischen Begräbnisstätten der heiligen Apsis-Stiere. Ohne behördliche Genehmigung und mit für heutige Auffassungen unmöglichen Methoden begann er zu graben, setzte dabei selbst Sprengmittel ein, um an die Altertümer zu gelangen. Auch verbrachte er etwa 7000 Fundstücke ohne Genehmigung nach Frankreich.

Nachdem Mariette 1857 wieder zu robusten Grabungen nach Ägypten gekommen war, wurde er im Folgejahr vom osmanischen Vizekönig Ägyptens Said Pascha zum „Director Service des Antiquités de l´Egypte“, Direktor des Altertümer Dienstes ernannt, erhielt damit die Oberleitung aller von der Regierung initiierten Grabungen.

Die Anregungen aus der Beschäftigung mit den Funden des „Alten Ägyptens“ verarbeitete Mariette in der Erzählung „La fiancée du Nil“, frei: die Verlobte vom Nil.

Als der europäisch, sprich Französisch erzogene Khedive für sein Kairoer Opernhaus unbedingt eine Repräsentations- und Prunk-Oper Guiseppe Verdis in Auftrag geben wollte, die Macht und Bedeutung verherrlichte, witterte Auguste Mariette eine Chance. Er ließ die Erzählung als Entwurf eines Opernszenars drucken und schickte ein Exemplar an den Librettisten des „Don Carlo“ und inzwischen Manager der Pariser Opéra-Comique Camille du Locle (1832-1903), der Verdi (1813-1901) für die Handlungs-Skizze interessierte. Bekanntermaßen diente Mariettes Szenarium dem Librettisten Antonio Ghislanzoni (1824-1893) für die intensive Zusammenarbeit mit Guiseppe Verdi für die Komplettierung der Oper.

Mariette war1870 zur Vorbereitung der Kairoer Uraufführung besonders für die Gestaltung der Kostüme nach Paris gekommen.

Hier setzt die Inszenierung der Oper „Aida“ von Ingolf Huhn, dem Opernarchäologen aus dem Erzgebirge, nach einem Konzept des kanadischen Inszenierungs-Duos „Barbe & Doucet“ ein.

Auguste Mariette, in Gestalt Rolf Germeroths, gerät in der französischen Hauptstadt in das Chaos des Deutsch-Französischen Krieges. Nach der Niederlage der Französischen Armee in der Schlacht von Sedan am 1. September 1870 wurde Paris von Truppen Preußens und seiner Verbündeten in der Zeit vom 19. September 1870 bis zum 28. Januar 1871 eingeschlossen und belagert.

Eigentlich wollte Mariette mit der Operntruppe nach Kairo zur Uraufführung der „Aida“ reisen und sollte die Kostüme, Requisiten und Bühnenaufbauten in das „Khedivial-Opernhaus“ begleiten. So aber strandete er mit den Sängerinnen und Sängern, mit Menschen die in seinem Hause Zuflucht gesucht hatten sowie bei den Hausbewohnern.

Irgendwie muss sich jeder der bunten Gesellschaft beschäftigen und vom Kriegsgeschehen ablenken. Als das zunehmend zu Spannungen in der bunten Gesellschaft führt, beginnt die Operntruppe, obwohl bereits in Reisekleidung, ihnen den ersten Aufzug der „Aida“ zu improvisieren.

Das beruhigt die Situation, zumal sich die gesamte Gesellschaft für die Chorszenen engagiert. An den passenden Stellen kommen auch noch verwundete Kämpfer oder kontrollierende Soldaten auf die Szene.

Selbst für die Schwertweihe des Radamès finden sich aus den Anwesenden vier Tänzerinnen.

Für den zweiten Aufzug hatten die Hilfesuchenden das Haus des Mariette Bey verlassen, so dass Platz für ein publikumswirksames Zwischenspiel der Solo-Tänzerin Megum Aoyama mit zwei Kindern der Opernballettschule und dem Zickenkrieg zwischen der Amneris und Aida blieb.

In der Folge löste die Inszenierung den Hergang zunehmend vom Opernszenarium, indem der Hausherr eine Bürgergruppe ins Haus bat, um mit ihnen eine Huldigung für wen auch immer zu organisieren.

Mit der Persiflizierung der Triumphszene führte Ingolf Huhn seine Inszenierung dann geradewegs trotz Einsatz von Tänzern und breiter Chorszene in das Kammermusikalische.

Folgerichtig gab es mit der kompletten Loslösung von der Adaption der Handlung des dritten Aufzuges einen Abstecher in den Innenhof der Kairoer Residenz Mariottes für einen nahezu klassischen intimen Nil-Akt.

Fast zeitlich und örtlich neutralisiert, fast konzertant, bot sich der vierte Akt. Bei der Schlussszene nach der „Steinschließung“ agierten Aida und Radamès vor einem rotfarbig angestrahlten Gazevorhang. Zunehmend Sicht-durchlässig erlaubte er Amneris Schlussarie und den Blick auf eine geisterhafte Personalie in der Dekoration.

Für die Regie hatte diese Deutung des „Aida-Stoffes“ vor allem die Aufgabe, aus den Überfiguren des Librettos Menschen aus Fleisch und Blut im bürgerlichen Umfeld zu gestalten. Als Glücksgriff erwies sich, dass Huhn die Hauptpersonen in ihrer Reisekleidung aus dem Pariser Auftritt bis zum Schluss als eine Klammer um die Inszenierung sicherte. Das gefährdete weder ein gelegentlicher Kopfputz der Amneris noch eine Schärpe für Radamès und Amonasro.

Letztlich zeigt die Regie eindrucksvoll, warum Aida als Konglomerat von ideologischer Zustimmung und sozialer Anklage noch immer faszinierende Aktualität besitzt.

Im Graben gelangen dem Generalmusikdirektor Guillermo Garcia Calvo mit der hochmotivierten Robert-Schumann-Philharmonie einige gut disponierte impressionistische Klanggemälde mit dem deutlichen Bemühen um jene Tempo- und Klangnuancen, die einer Verdi-Oper ihr Leben einhauchen. Das gesamte Spektrum zwischen einem reduzierten Pianissimo bis hin zu heftig betonten Marschtritt der Aufzugsmusiken, mit deren Trivialität Verdi das pomphafte Machtgehabe seines Auftraggebers artikulierte, wurde geboten.

Die Betonung lag aber doch auf den kammermusikalischen intimeren Szenen des Abends.

Das Orchester bildete gemeinsam mit dem von Stefan Bilz glänzend einstudiertem verstärkten Chor des Hauses die Tragsäulen der Aufführung.

Solistisch wurde im Chemnitzer Opernhaus mit großer Leidenschaft Erstaunliches geboten:

Die Sopranistin Tatiana Larina, seit 2019 Mitglied im Hausensemble, hatte sich in den langwierigen Proben auf ihre Aida-Rollendebüt, das für Oktober 2022 geplant war, vorbereiten können, wurde aber am Mittag des Premierentages mit der Einspringer-Notwendigkeit überrascht. Die vorgesehene Gastsolistin hatte sich indisponiert gemeldet.

Wie die junge Georgierin diese Herausforderungen bewältigte, war absolut bewunderungswürdig.

Fern jeder Routine hörten wir eine dunkel-schlanke zu kultivierter Expression fähige Stimme, die ohne Druck die langen Phrasen ihrer Rolle mit der schwierigsten Arie und den Duetten bewältigte. Die fast ständige Bühnenpräsenz, die Darstellung der Gefühle und des inneren Zwiespalts dürften für die Sängerin eine besondere Herausforderung gewesen sein.

Nach der Aufführung erzählte sie mir, dass für sie die Anpassung des Reisekleides der Aida auf ihre zierliche Figur der größte Vorbereitungs-Stress gewesen sei.

Auch für die Mezzo-Sopranistin Nadine Weissmann war die Amneris ein Rollendebüt, denn bisher kannten wir sie nur als Erda bzw. als Schwertleite in Wagnerpartien. Mit flexiblem Gesang wusste sie das Begehren der verliebten Königstochter, zwischen Suche nach Versöhnung, Ergebenheit und Verzweiflung überzeugend darzustellen.

Der Partie des Radamès gab der mexikanische Tenor Hector Sandoval mit viel Gefühl und Ausdruck. Obwohl bereits Rollen-erfahren, hatte er es zwischen den ordentlich aufspielenden Debütantinnen nicht einfach, sich zu behaupten. Zum Teil kraftvoll, aber auch schön und zart agierte er im Spannungsfeld zwischen den selbstbewussten Frauen.

Letztlich überzeugt Frauendynamik gegen Tenor-Testosteron.

Der Amonasro von Aris Argiris konnte mit stimmlicher Urkraft und gesanglicher Geschmeidigkeit sowie darstellerischer Präsenz statt mit der Autorität des Königs von Äthiopien dank seiner klaren Moralvorstellungen aufwarten. Mit Kaltschnäuzigkeit verfolgt er seine Ziele.

Der Oberpriester Ramfis des Haus-Bassisten Alexander Kiechle agierte durchaus raumgreifend ohne die Orchesterwogen fürchten zu müssen. Prägnant setzt er seine Ziele durch.

Björn Waag nutzte als Ägyptischer König die Möglichkeiten, seinen schönen prägnanten Bass mit Timbre und Stimmkultur zur Geltung zu bringen.

Eine leuchtend singende Oberpriesterin gab Marie Hänsel.

Konrad Furian vom Opernstudio des Hauses konnte mit den wenigen Sätzen des Boten beeindrucken.

Beeindruckend auch die Darbietungen der Mitglieder des Balletts des Hauses, der Gäste eines Koreanischen Trainee-Programms und der Opernballettschule Chemnitz.

Intensiver Beifall des überwiegend heimischen Publikums auch für das Inszenierungsteam krönte den Abend.

Damit erlebten wir einen beeindruckenden Beitrag der Oper Chemnitz, dass auch mit den Mitteln des Regietheaters ein breiteres Publikum zu erreichen ist.

Thomas Thielemann, 25.4.22

Autor der Bilder: © Nasser Hashemi

Tristan und Isolde contra Isolde und Tristan

Elisabeth Stöppler inszenierte in Chemnitz

23. Oktober 2021

Schon der Titel von Richard Wagners Oper „Tristan und Isolde“ dürfte für Elisabeth Stöppler der erste Stolperstein gewesen sein, denn Isolde ist zweifelsfrei die spannendere Figur des Bühnenwerks. Das Hauptmotiv ist mit ihr verbunden und mit ihrem Sehnsuchtsmotiv hat sie am Ende des ersten Aktes sowie am Ende des gesamten Dramas das letzte Wort.

Was war somit zu erwarten:

Das Mannschafts-Logis eines auf Tauchstation befindlichen Unterseebootes ist, solange keine Torpedos drohen, gleichzeitig ein sicherer Ort, als auch ein solides Gefängnis. Damit eignet es sich besonders für die gewaltsame Überstellung einer irischen Königstochter an einen Vasallen in Cornwall mit all ihren Konflikten und Auseinandersetzungen. An Bord herrschten Männer und überzogen die beiden Frauen mit verbaler und die Brangäne auch mit physischer Gewalt, dem insbesondere die Gefährtin Massives entgegenzusetzen wusste.

Die Handlungsführung im zweiten Akt verwundert zunächst, benehmen sich doch beide Titelhelden in der fast endlosen Zwiesprache höchst unterschiedlich. Tristan versuchte die Abgründe, die Rahmenbedingungen der skurrilen Situation des doppelten Wortbruchs, durch lockeres, flippiges Benehmen zu bewältigen und mit dem Hantieren mit seinem Revolver zu entschärfen, während Isolde immer wieder versuchte, eine gewisse Intimität herzustellen. Beide verfügten über die notwendige Souveränität, das aberwitzige Notenmaterial Wagners auch geistig zu durchdringen. Aber tiefes Endringen in Wagners emotionale Welten blieb schwierig. Da musste man sich schon entscheiden, ob man der Handlung folgen oder sich der Musik hingeben wollte. Letzteres konnte nach der Rückkehr der vermeintlichen Jagdgesellschaft in die herrschaftliche Villa keinesfalls gelingen, als die Regie die Situation, dem Zeitgeschmack entsprechend, zu wildverbalen und gewaltsamen Eskalation entgleiten ließ. Da konnte selbst ein fast naiver „König“ Marke keine Rettung bringen.

Mit dem dritten Aufzug legte Frau Stöppler noch eine Schippe nach: Annika Haller schickte uns nach dem Familiensitz Kariol in das Zimmer des jugendlichen Tristan mit Fanplakaten an den Wänden, einem Regal mit Sportpokal, Schiffsmodellen und einer Spargeldschatulle.

Der schwer verwundete Tristan erwachte aus tiefer Bewusstlosigkeit, richtete sich auf und berichtete von seinen Nahtot-Erfahrungen. Scheinbar zu Kräften gekommen, möchte er das Heft des Geschehens in die Hand nehmen, wird aber immer wieder in traumatische Verklärungen und zerstörerische Todessehnsucht hineingezogen. Visionen seiner verstorbenen Eltern, ein Kinderwagen, dem Tristan sein kindliches „Ich“ aufzunehmen scheinen, reihten sich mit den Auseinandersetzungen mit Kurvenal und führten zu nahezu unerträglichen Erlösungsphantasien. Das war hervorragend in Szene gesetzt. Als sich dann mit der Ankunft der beiden Schiffe die Szene mit nahezu dem gesamten „Zettel-Personal“ füllte, eskaliert die Situation, so dass binnen kurzen die Bühne voller Leichen in Shakespeare’scher Dimension lag. Nur der Brangäne, Marke und dem Hirten gelang, sich zu entfernen. Auch hat mir Frau Stöppler im Nach-Gespräch versichert, Isolde habe das Massaker überlebt. Die Isolde blieb zweifelsfrei die spannendere Person des Abends.

Die Chemnitzer „Wagner-Kompetenz“ erlaubte, dass das das anspruchsvolle Sujet der Damen mit handwerklicher Meisterschaft und hoher Kreativität auch auf der Bühne umgesetzt werden konnte.

Bereits Anton Richard Tauber, der Vater vom Tenor Carl-Richard, war ein umtriebiger, aber auch einflussreicher Mann. Anfang 1913, als in Bayreuth noch um die Verlängerung der Schutzrechte für den „Parsifal“ über das Jahr 1914 hinaus gerungen wurde, hatte er bei der Stadt Chemnitz einen Zuschuss von 30 000 Mark für eine Inszenierung des Bühnenweihfestspiels erreicht, so dass Chemnitz am 13. Februar 1913 die erste Aufführung außerhalb Bayreuths erlebte.

Seit dieser Zeit hat sich die Oper Chemnitz mit interessanten Projekten den Ruf eines „Bayreuth des Nordens“ erarbeitet und nicht zuletzt mit den Ring-Inszenierungen von 2018 gefestigt.

Die Robert-Schumann-Philharmonie hat sich zunehmend zu einem respektablen Wagner-Orchester entwickelt. Die Musiker folgen ihrem Generalmusikdirektor Guillermo Garcia Calvo bedingungslos. Der Spanier ist ein engagierter und oft ungeduldiger Orchesterleiter, wenn er wütet, das Geschehen vorantreibt oder einfühlsam agiert. Dabei leitet er sängerfreundlich, schont streckenweise und vermeidet eine Überbelastung der Solisten der Titelpartien.

Das Orchester zelebriert zarte Passagen und Übergänge ebenso souverän wie die eruptiven Ausbrüche der Partitur. Die von Stefan Bilz präzise einstudierten Chöre unterstreichen das Niveau der Chemnitzer Wagnerpflege.

Neben einer soliden wagneraffinen Sängergarde im Ensemble verfügt das Chemnitzer Opernhaus über eine stattliche Garde häufig gastierender Wagner-Sängerinnen und -Sänger. Für die Titelpartien der Tristan- Inszenierung waren die bereits in den Ring-Aufführungen im Haus bewährten Gäste Stéphanie Müther und Daniel Kirch nach Chemnitz gekommen. Von der hochdramatischen Sopranistin wurde ihr Rollendebüt als Isolde mit klarem, ausdrucksstarkem Gesang in den schier endlosen Opernlängen fantastisch gemeistert. Immer wieder fand sie vor allem in den leisen langsamen Stellen neue Stimmfarben. Sie konnte auch durchaus zynisch, bissig oder ironisch sein.

Daniel Kirch hatten wir bereits vor zwei Jahren als einen begrenzten Tristan in Leipzig erleben können. Inzwischen bewältigte er die monströse Partie präsent, strahlend mit ausdrucksstarker gesanglicher Tiefe und ob des originellen Inszenierungskonzepts auch mit Körpereinsatz. Seine Stimme hat seit den letzten Begegnungen durchaus Variationsreichtum und Wandlungsfähigkeit gewonnen.

Ihr Rollendebüt als Brangäne bewältigte die gebürtige Sächsin Sophia Maeno mit einem charaktervoll leuchtendem Mezzosopran und darstellerischer Qualität. Glaubhaft bot sie die Freundin, Warnerin und Unglücksbotin. Großartig waren auch ihre Warnrufe zu hören.

Mit dem aus Island stammen den Oddur Jónsson lernten wir als Kurwenal einen prägnant kräftigen Heldentenor mit darstellerischem Potential kennen, der eindringlich seine Anliegen vorzubringen wusste.

Der König Marke hat zwar nur zwei Auftritte. Das ermöglichte dem Bassisten des Hausensembles Alexander Kiechle seine in den unteren Lagen durchaus noch ausbaufähige Stimme auch wirksam einzusetzen.

Der leichte Bariton Till von Orlowsky als Bösewicht Melot hörte sich gut an, wirkte aber etwas zu sympathisch.

Martin Petzold überzeugte als junger Hirte mit einem sympathischen Tenor. Mit dem amerikanischen Bariton Jacob Schafman, seit Saisonbeginn im Ensemble, waren der Partie des Steuermannes und mit dem Tenor Thomas Kiechle, seit 2020 im Ensemble, der Stimme eines jungen Seemanns ausgesprochene Luxusbesetzungen zugekommen.

Langanhaltender, gewaltiger und zum Teil stehender Applaus für die gelungene Konfrontation der überhöhten Wagnerschen Deutung von Liebe und Tod mit einem klaren Realismus.

Ich halte die von Elisabeth Stöppler vorgestellte Regiearbeit für einen wichtigen Beitrag zur Diskussion über die weitere Entwicklung eines gesellschaftlich akzeptierten Musiktheaters.

Thomas Thielemann 24.10.21

Autoren der Bilder: Nasser Hashemi / Dieter Wuschanski

Footloose

Premiere: 16.09.2021

Besuchte Vorstellung: 19.09.2021

Wir dürfen wieder tanzen!!!

Wie sagte schon Molière sinngemäß: „Nichts ist dem Menschen so unentbehrlich wie der Tanz.“ Getreu diesem Motto zeigt das Theater Chemnitz seit der vergangenen Woche das Musical „Footloose“ als erste große Neuproduktion der neuen Spielzeit im wunderschönen Opernhaus der Stadt. Basierend auf dem Kultfilm aus dem Jahr 1984 feierte das Musical von Dean Pitchford, Walter Bobbie und Tom Snow 1998 seine Uraufführung am New Yorker Broadway. Als Grundlage diente eine wahre Begebenheit in Elmore City im Bundesstaat Oklahoma, wo seit dem Jahr 1889 ein Verbot öffentlicher Tanzveranstaltungen galt, gegen das sich 1980 die Abschlussklasse der örtlichen Highschool erfolgreich erhob. Im Musical zieht Ren McCormack mit seiner Mutter von Chicago in die Kleinstadt Bomont, nachdem sein Vater die beiden verlassen hat. Seit fünf Jahren ist hier das Tanzen verboten, nachdem mehrere Jugendliche nach einem tragischen Unfall ihr Leben verloren. An diesem Tag verlor auch Reverend Shaw Moore seinen Sohn, ein Verlust, der den Reverend zu einem anderen Menschen machen sollte. Seit diesem schrecklichen Ereignis ist er fest entschlossen, die Heranwachsenden der Stadt durch übermäßige Kontrolle vor jeglichem Unheil zu schützen. Rockmusik, Alkohol und Tanzen sind hierbei verboten. Der tanzbegeisterte Ren, eckt entsprechend schnell mit dem Reverend und den Dorfbewohnern an, schließt allerdings nach und nach Freundschaft mit Gleichgesinnten, die sich in Bomont gefangen und erdrückt fühlen. Statt beim Tanzen mal etwas „Dampf ablassen“ zu können, stauen sich die Emotionen in den Jugendlichen zu einem teilweise explosiven Cocktail zusammen.

Jerôme Knols gelingt in Chemnitz eine hervorragende Regiearbeit, welche die Geschichte in ihrer eigentlichen Form erzählt und nur hin und wieder treffende Aktualisierungen vornimmt. So sorgt es für allgemeine Heiterkeit im Saal, als sich Rens Freund Willard beim Betreten des Burger Restaurants erstmal an der bereitstehenden Säule die Hände desinfiziert. Sehr gut gelungen sind auch die Umsetzungen der notwendigen Corona-Regelungen hinsichtlich der Gestaltung der Inszenierung. Hier ist es das beste Lob, wenn man wie in diesem Fall behaupten kann, dass man an dies während der gesamten 2 Stunden und 40 Minuten gar nicht wahrgenommen hat. Erst der Kuss zwischen Ren und Ariel, Tochter des Reverend, der auf der Bühne nur angedeutet wird und dann beim Abgang der Darsteller als effektvolle Projektion auf die Bühne projiziert wird, macht einem wieder kurz deutlich, was bei einer solch großen Inszenierung wie hier alles im Hintergrund bedacht werden muss. Stichwort „große Inszenierung“, sehr beachtlich ist an diesem Abend auch, was Ulv Jakobsen für ein wunderbares Bühnenbild erschaffen hat. Hierbei nutzt er alle technischen Möglichkeiten, die ihm das Haus zur Verfügung stellt. Die große Drehbühne sorgt ebenso für rasche Szenenwechsel wie die aus dem Boden hochfahrenden Räume. Beeindruckend ist es, wie die Dorfkirche immer wieder elegant und ohne sichtbare Hilfe auf die Bühne fährt. Auch für die passenden Kostüme der Inszenierung zeichnet sich Ulv Jakobsen verantwortlich. Abgerundet wird das positive Gesamtbild der Inszenierung von passenden, teilweise wunderbar detailverliebten Projektionen, die meist dezent im Hintergrund eingesetzt werden. Unterstützung bekam Jakobsen in diesem Bereich von Marc Jungreithmeier.

Auch die Darsteller sind treffend besetzt, so überzeugt Richard McCowen mit eindrucksvoller Mimik als Reverend Shaw Moore und bringt auch seine Solo-Songs sehr emotional auf die Bühne. Jannik Harneit gibt einen temperamentvollen Ren McCormack, bei dem sowohl Tanz wie auch Gesang passen. Auch Sophie Mefan als Ariel Moore und Simon Stockinger als Willard Hewitt bleiben sicher noch länger in Erinnerung, stellvertretend für die gut zusammengestellt Cast, bei der jeder in seiner Rolle gefallen kann. Dargeboten wird in Chemnitz im Übrigen die deutsche Fassung von Hauke Jensen, bei der bis auf bekannte Songs wie „Footloose“, „Holding Out For A Hero“ oder „Almost Paradise“ die handlungstragenden Lieder gut ins Deutsche übersetzt erklingen. Die musikalische Leitung der achtköpfigen Band liegt bei Tom Bitterlich, hier ist die vergleichsweise kleine Besetzung zwar durchaus ausreichend, insbesondere „Footloose“ klingt stark aus dem Orchestergraben, an der ein oder anderen Stelle hätte man sich aber vielleicht noch etwas mehr Klangkraft gewünscht.

Dennoch kann man das Theater Chemnitz für diese Musicalproduktion nur beglückwünschen, denn mit einer solch stimmigen Inszenierung in Verbindung mit vielen talentierten jungen Darstellern ist es nicht verwunderlich, dass die besuchte Vorstellung komplett ausverkauft war, auch wenn die Zuschauer derzeit noch im „Schachbrett“ mit entsprechenden Abständen platziert werden. Auch nachdem die Saalbeleuchtung längst wieder eingeschaltet war, wollten die Zuschauer den Saal noch nicht verlassen, sondern forderten mit lautstarkem Applaus einen weiteren Auftritt der Darsteller, den die meisten dann auch nach einigen Minuten spontan folgten. Das dies so nicht geplant war, konnte man gut daran erkennen, dass einige Darsteller zu diesem Zeitpunkt schon in die Umkleide verschwunden waren und hier entsprechend fehlten. Zu sehen ist „Footloose“ noch bis zum 03. Oktober 2021 in Chemnitz, ein Besuch kann hier durchaus empfohlen werden.

Markus Lamers, 21.09.2021

Fotos: © Nasser Hashemi

Mit ionisierten Luftmolekülen gegen Corona

Die Oper Chemnitz eröffnet nach wichtigen Umbauten mit einer Operngala

Der Technische Direktor der Theater Chemnitz Raj Ullrich ist ein höchst kreativer Mann. Als für das Opernhaus Chemnitz im vergangenen Frühjahr dem Opernhaus ein Reinigungsschrank angeliefert worden war, in dem die empfindlichen Kostüme mittels eines ionisierten Luftstroms gereinigt werden sollten, hatte er eine Rückfrage beim Hersteller des Gerätes. Da zu dieser Zeit bereits absehbar war, dass Corona den Opernbetrieb erheblich einschränken werde, fragte Ullrich den Firmenchef Roland Krüger zunächst im Scherz, ob er nicht einen Schrank im Sortiment habe, in dem die gesamte Oper hineinpasse. Nach dem anfänglichen Gelächter kamen die Gesprächspartner ins Nachdenken. In der Folge entstand ein Konzept, wie man mit der Klimaanlage des Opernhauses negativ geladene Luftmoleküle im Zuschauerraum verteilen kann, die ihrerseits Viren, Bakterien, Gerüche und Feinstaubteilchen binden können. Die größere Masse der Moleküle lässt sie zu Boden sinken. Mit dem überschaubaren Aufwand von 30 000 € wurde die Anlage realisiert, mit der die teil-ionisierte Luft über die Rückenlehnen der 714 Besuchersessel in den Raum geblasen wird. Das führte zu einer deutlichen Verbesserung der Luftqualität auf der Bühne, im Orchestergraben und im Zuschauerraum, so dass sogar Hustenreize bei den Besuchern unterbleiben. Vor allem hofft das Haus, dass die Sars-CoV-2-Konzentration in der Raumluft so niedrig bleibt, dass die Gefahr einer Corona-Ansteckung über Aerosole weitgehend ausgeschlossen ist.

Zunächst erlaubte das Hygienekonzept die Nutzung von 390 der 714 Plätze für die Neueroberung des Saales am 3. Oktober 2020, gleichsam der „vierten Neueröffnung“ des traditionsreichen Opernhauses Chemnitz. Am Beginn des 20. Jahrhunderts hatte die Stadt zu entscheiden, ob man den Wunsch nach einem großen Museum oder nach einem neuen Opernhaus erfüllen wolle. Gebaut wurde in der 200 000 Einwohner-Industriestadt dann beides. Am 1. September 1909 wurde der Opernhaus-Neubau eröffnet. Im Jahre 1912 übernahm ein Anton Richard Tauber zunächst als Pächter und später als Intendant die Städtischen Bühnen. In seiner bis 1930 ausgedehnten Amtszeit ereignete sich eine Fülle bedeutender künstlerischer Ereignisse. Am Beginn seiner Amtszeit gab im Haus sein Sohn Richard sein Debüt als Tamino, bevor er nach einem Engagement an der Semperoper seine Weltkarriere startete. Bereits 1913, einem Jahr vor dem Ablauf der 30-jährigen Schutzfrist des Bühnenweihfestspiels s, inszenierte Anton Richard Tauber Wagners Parzifal, obwohl unsicher war, ob die Schutzfrist noch verlängert werde. Neben Wagner, Strauss, Mozart, Verdi und Bizet war Tauber stets um Neuaufführungen und hochrangige Gastkünstler bemüht. Dazu gehörten mehrfach Richard Strauss, Eugen d’Albert, Siegfried Wagner und Hans Pfitzner. Auch Gret Palucca und Mary Wigman gastierten und hinterließen Schüler, die dem Chemnitzer Ballettschaffen zu überregionalem Ansehen verhalfen. Im August 1944 musste nach der Proklamierung des „totalen Krieges“ das Haus schließen. Der junge Rudolf Kempe, der mit seiner beherrschten Arbeitsweise bekannte war, wirkte bereits als 1. Kapellmeister in Chemnitz.

Die massiven Bombenangriffe im Februar und März 1945 brachten dem Opernhaus schwere Beschädigungen. Vor allem brannte das Haus vollständig aus, so das Opern- und Konzertbetrieb auf fünf Ausweichspielstätten ausweichen mussten. Bereits am 16. Juni 1945 dirigierte der Generalmusikdirektor Kempe in der ersten künstlerischen Veranstaltung nach dem Kriegsende. Frühzeitig sammelten sich Musiker, Sänger, Schauspieler und Tänzer, so dass die Chemnitzer Theater als erste Bühne in der sowjetischen Besatzungszone einen regulären Spielbetrieb aufnehmen konnten.

Im Frühjahr 1946 begannen im Opernhaus Aufräumungsarbeiten. Der Neuausbau der erhaltenen Bausubstanz verbunden mit der Neugestaltung des Zuschauerraumes streckte sich bis zur Wiedereröffnung am 26. Mai 1951.Eine Vielzahl schöpferischer Theater- und Opernschaffende verschafften den Karl-Marx-Städter Bühnen den Ruf einer hervorragenden Kunstlandschaft. Über 30 Jahre prägte der Felsenstein-Schüler Carl Riha den Charakter der Oper Karl-Marx-Stadt. Von 1962 bis 1966 waren als Intendantin Christine Mielitz und als Oberspielleiter Harry Kupfer im Haus tätig.

Nachdem Gutachter erhebliche Mängel in der Statik der Bausubstanz des Gebäudes monierten und der technische Zustand nicht mehr einem modernen Opernhaus gerecht wurde, begannen 1985 die Planungen und 1988 die Auskernarbeiten. Als Interim-Spielstätte wurde der Luxor-Filmpalast mit genügend großem Orchester- und Bühnenraum ausgerüstet. Bis zum zweiten Halbjahr 1992 entstand in der denkmalgeschützten Hülle ein neues den modernen Ansprüchen entsprechendes Opernhaus.

Die „Städtischen Theater Chemnitz“ gGmbH sind weltweit eines der wenigen Fünfsparten- Bühnenunternehmen. Die Oper, die Robert-Schumann-Philharmonie und das Ballett teilen sich das Opernhaus. Die Philharmonie konzertiert auch in der Stadthalle und Schauspiel sowie Figurentheater haben eigene Spielstätten. Der Spielplan der Opernsparte zeichnet sich durch außergewöhnliche Vielfalt und dem Konzept, Neues schaffen und Vergessenes wieder erwecken, aus. Wagnisse werden nicht um ihrer selbst eingegangen und das Publikum des Hauses nicht als Experimentierobjekt missbraucht. In der merkbar angenehmen Atemluft erlebten Opernschaffende und das Chemnitzer Stammpublikum am 3. Oktober 2020 eine mit ihrer Leichtigkeit und Frische begeisternde Operngala. Abgesehen von den ersten beiden Reihen waren alle Zuschauerbereiche besetzt. Natürlich innerhalb der Reihen jeweils zwei freie Sitze zwischen Paaren, Einzelbesuchern und Familien. Bis zu vier Personen ohne Abstand waren auszumachen. Zwischen den Sängern und den je nach Stück 28 bis 35 Musikern des auf der Bühne agierenden Orchesters waren die Abstände diszipliniert eingehalten. Die engagiert spielenden Musiker der Robert-Schumann-Philharmonie wurden abwechselnd vom routinierten Generalmusikdirektor der Theater Chemnitz Guillermo Garcia Calvo und dem noch lernenden, seit April 2020 engagierten Katalanen Diego Martin-Etxebarria dirigiert. Das vom Generalintendanten der Theater Chemnitz hochinformativ und kurzweilig moderierte Programm entsprach den Grundsätzen des Hauses: Populäres und weniger Bekanntes sinnvoll zu mischen ohne zu überfordern. Da war eine Demonstration, über welches Sängerinnen- und Sängerpotential Chemnitz verfügt. Magnus Piontek, seit 2016 im Solisten-Ensemble sang einen repräsentativen Gremin aus Tschaikowskis „Eugen Onegin“ und bestimmte weitgehend das Fidelio-Quartett mit seinem kraftvollen Bass. Mit zwei Kompositionen des Hausgottes Richard Wagner, der „Hallenarie“ aus Tannhäuser und „Wie muss ich doch beklagen“ aus des Meisters Jugendsünde „Die Feen“, erfreute mit ihrer wunderbaren Mittellage Maraike Schröter das Auditorium. Seit 2019 ist die aus Georgien stammende vielseitige russische Sängerin Tatiana Larina im Hausensemble beheimatet. Das „Ebben? Ni andrò Iontana“ aus Alfredo Catalanis Oper „La Wally“ bot sie bewundernswert zart, aber auch hochdramatisch. Aus der Zarzuela, eine spanische Spielart der Opéra comique, „El niño judio“ von Pablo Luna entwickelte Tatiana Larina ihr überschäumendes Temperament mit „ De España vengo“.

Als eine vielseitige Sängerin präsentierte sich die in Dresden ausgebildete und seit 2019 im Ensemble engagierte Marie Hänsel, wenn sie mit dem Haus-Bariton Andreas Beinhauer Mozarts „Reich mir die Hand, mein Leben“, mit Siyabonga Maqungo den Kusswalzer aus Luigi Arditis „Il bacio“ sang und auch beim Fidelio-Quartett ordentlich mithielt. Andreas Beinhauer, der uns mit seiner Schubert-Interpretation in Erinnerung bleiben wird, brillierte mit der Champagner-Arie aus dem Don Giovanni.

Der aus Südafrika stammenden Siyabonga Maqungo war in der Spielzeit 2018/19 zum Ensemble der Oper Chemnitz gekommen. Dem Vernehmen nach, holt ihn aber Daniel Barenboim nach Berlin, nachdem er dort mit dem Fidelio-Jaquino, wie auch in Chemnitz, gefallen hatte. Schiere Bewunderung beim Publikum erzeugte der Ensemble-Neuzugang Thomas Kiechle mit der Perlenfischer-Arie „Je crois entendre encore“ mit seinem hochkultivierten schönen Tenor. Die in Radebeul geborene Marlen Bieber aus dem neugegründeten Opernstudio lockerte die Stimmung mit einer naturalistischen Darbietung des Schwips Liedes aus Johann Strauß’ „Nacht in Venedig“ auf. Als Gast war Stéphanie Müther nach Chemnitz gekommen. Eigentlich hatte sie uns versprochen, in den Oster- und Pfingstzyklen der diesjährigen Ring-Aufführungen jeweils alle vier „Brünnhilden“ zu singen. So konnte sie uns in der Operngala mit der Szene der Elvira aus Guiseppe Verdis Oper „Ernani“ und im abschließendem Fidelio-Quartett ihr hervorragendes Können präsentieren.

Mit Beethovens Komposition wurde die „Wiedereroberung des Opernhaus-Saales“ abgeschlossen. Selbst der außergewöhnlich lange Beifall konnte das Ensemble nicht zu einer Zugabe bewegen.

Mit seiner Operngala hat das Opernhaus Chemnitz seinen Ruf als sichere Stütze im Prozess der erfolgreichen Bewerbung um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025 gefestigt.

Bilder (c) Nasser Hashemi / Dieter Waschanski (Zuschauerraum)

Thomas Thielemann, 6.10.2020

LOHENGRIN

Premiere 25. Januar 2020

Mit Lohengrin auf dem Rummelplatz

Nach der Fertigstellung der Partitur des „Tannhäuser“ reiste der Königlich Sächsische Hofkapellmeister Richard Wagner mit Frau Minna, Hund und Kanarienvogel am 3. Juli 1845 von Dresden zu einem Kuraufenthalt ins Böhmische nach Marienbad. Kreative Unruhe behinderten die Bäder sowie Brunnenkuren und brachte frühere noch ruhende Projekte zur Geltung. Ein noch unklares Konzept zum Schwanenritter-Motiv des Wolframs von Eschenbach geisterte seit dem Pariser Aufenthalt in seinem Kopf. So begann er, parallel zur Arbeit an einem Meistersinger-Spektakel, die Prosafassung der Lohengrin-Szenen auszuführen. Ohne Rücksicht auf historische Gegebenheiten verschob er Figuren sowie Fürstentümer in Zeit und Raum, bis er „die Berührung einer übersinnlichen Erscheinung mit der menschlichen Natur und die Unmöglichkeit einer Dauer derselben“ wirkungsvoll gestaltet hatte.

Nach Dresden zurückgekehrt, las er am17. November 1845 im Restaurant „Engel“ den Mitgliedern des Montagsklubs, dem u.a. auch Robert Schumann, Adam Hiller und Gottfried Semper angehörten, die Dichtung vor. Bei allem Lob der Freunde für die Dichtung, bezweifelte aber vor allem Schumann, dass Wagner zum Text eine Musik komponieren könne. Wagner aber, gewohnt auf seine Inspirationen zu warten, nutzte einen Urlaubsaufenthalt vom 15. Mai bis zum 30. Juli 1846 im Schäfer´schen Gut des Dorfes Graupa, um die Umrisse der Kompositionsskizze niederzuschreiben. Wagner wanderte oft in der Umgebung, schwamm in der Elbe und ließ sich vom Vogelgezwitscher sowie anderen Geräuschen seiner Umgebung inspirieren.

Das Dorf Graupa ist inzwischen ein Ortsteil von Pirna. Im Schloss von Graupa befindet sich eine sehenswerte Wagnergedenkstätte mit einem interessanten Museum. Das Gut steht dem interessierten Wagner-Freund offen. Auch befindet sich im nahen Liebethaler Grund, einem der damaligen Wanderziele des Komponisten, ein Wagner-Denkmal mit einer Höhe von 12,5 Meter.

Das Auskomponieren des Werkes wurde mehrfach unterbrochen, denn Wagner war kein Eilfertigkeitsapostel. Weil ihn andere Projekte ablenkten, aber auch die Tagesaufgaben als Hofkapellmeister forderten und er sich zunehmend auch politisch betätigte, zog sich die Arbeit lange hin. Somit konnte er erst am 28. April 1848 die Niederschrift der Lohengrin-Partitur abschließen. Seit wir am 19. Mai 2016 in der Semperoper die legendäre Lohengrin-Aufführung in der fast konservativen Mielitz-Inszenierung von 1983 mit Georg Zeppenfeld, Anna Netrebko, Piotr Beczala, Evelyn Herlitzius, Tomasz Konieczny, der Sächsischen Staatskapelle unter der musikalischen Leitung von Christian Thielemann erleben durften, besuchen wir jede Vorstellung der von uns sehr geliebten Wagner-Oper mit etwas gemischten Gefühlen. Dieses, mein Problem konnte auch die musikalisch hervorragende Bayreuther Lohengrin-Premiere am 25. Juli 2018 nicht kompensieren. Auf der Drehbühne des Chemnitzer Opernhauses war von Sebastian Ellrich und seinen Handwerkern dem Regieteam von Joan Anton Rechi eine gewaltige Achterbahn aufgebaut worden. Rechi, 1968 im Fürstentum Andorra geboren arbeitet seit 2011 mit dem aus Magdeburg stammenden Ellrich (Jahrgang 1984) zusammen.

Nun war Richard Wagner ohnehin nicht pingelig, wenn es um die Verschiebung historischer Gegebenheiten in Zeit und Raum ging. Und so muss er sich gefallen lassen, dass die Dramaturgin Carla Neppl seine Texte und seine Musik nutzt, um die sozialen und zwischenmenschlichen Probleme eines ansonsten wenig beachteten Kokons der Rummelplatzbetreiber zu thematisieren, damit aber auch gleichzeitig zu verallgemeinern. Das Theater Chemnitz bildete aus seinen Opernchören, einem Kinderchor und Gastsängern weiterer Chöre sowie der Statisterie eine beeindruckende Menschengruppe gebildet. Die Kostümbildnerin Mercè Paloma hatte die Gruppe mit Kleidung aus allen Bevölkerungsschichten ausgestattet. Mit ausgezeichnetem Gesang und guten darstellerischen Leistungen übernahm die Gruppe eine tragende Rolle in den ersten beiden Aufzügen. Nach ihrer Klassenzugehörigkeit agierten sie mit den Solisten und machten den ersten Akt mit dem sich ständig bewegenden Achterbahn-Vehikel zu einem kurzweiligen Spektakel. Besonders gefiel mir, dass beim Gottesgerichts-Streit der Kampfplatz weggedreht war und man Chormitglieder vom Gerüst, gleichsam wie beim Fußball des Chemnitzer SC, die Kämpfer anfeuerten. Spielstätte des zweiten Aktes war die Unterkunft der Betreiber der Rummelplatzattraktionen. Die Aktionen passten aber über weite Strecken in herkömmliche Inszenierungen, auch wenn die Liegestützaktionen und die Weitergabe eines Befehls des Königs per Smartphone konservative Besucher irritierten. Das löste sich erst auf, als der Schwan wieder auf der Bühne erschien und Telramund vier depressive Rentner von einer Gartenbank aufjagte. Diese vier „Edlen von Brabant“ teilten den Chor in aktive Pro- und Contra-Gruppen, die ihrerseits die Handlung vorantrieben.

Der dritte Aufzug bot trotz interessanter Personenführung wenig Neues. Erst als klar war, dass Ortruds Fluch eine Rückkehr des Bruders der Elsa ausschloss, wurde die Inszenierung richtig zeitgemäß: Lohengrin überreichte seiner Gattin die Macht-Insignien Brabants und ernannte sie zum Herzog. Die Achtung vor Wagners Text ließ leider die aktuelle Sprachgestaltun „zur Herzogin“ nicht zu. Das musikalische Gerüst des Abends lieferte die „Robert-Schumann-Philharmonie“ mit der musikalischen Leitung des bekennenden Wagnerianer Guillermo Garcia Calvo. Dabei erwies sich Calvo als zuverlässiger Partner des Regiekonzepts Rechis. Calvo ließ sich Zeit, jagte weder seine Musiker noch die Sänger durch die Partitur, baute damit aber durchaus auch Spannungen auf, leitete aber nicht immer sängerfreundlich. Neben einer guten Orchesterleistung der Robert-Schumann-Philharmonie begeisterten hörenswerte Gesangsleitungen mit ordentlichen Textverständlichkeiten.Den Lohengrin verkörperte Mirko Roschkowski als einen ziemlich kalten, unsensiblen und weltlichen Partner der Elsa von Cornelia Ptassek. Stimmlich gut ausgestattet, besticht seine Bühnenpräsenz. Aber egal, wie sich Elsa verzweifelt mühte, er gab ihr keinen Halt. Mit Cornelia Ptassek stand Rechi mit ihrem klangschön, kraftvoll geführtem Sopran eine ordentliche Elsa von Brabant zur Verfügung. Mädchenhaft, opulent bühnenpräsent und stolz agierte sie in den ersten beiden Akten. Ebenso überzeugend entwickelte sich ihre Verzweiflung zum Ende des dritten Aktes hin. Aber so sehr ich die Charaktere von Elsa und Lohengrin liebe, meine Lieblingscharaktere der Oper bleiben deren Antagonisten Ortrud und Telramund. Stéphanie Müther, am Haus als Brünnhilde bereits bestens eingeführt, war mit ihrem wilden Hass in jeder Geste und einer Stimme, die Zähne zeigte, eine schreckliche Gegnerin. Mit ihren ersten leisen Tönen im ersten Akt wird bereits deutlich, dass sie Elsa mit ihrem naiven Glauben keine Chance auf ein glänzendes Heldentum lässt. Mit ihrem finalen sich selbst entlarvenden Wutausbruch schuf sie vielleicht den sängerischen Höhepunkt des Abends.

Da war der Telramund des Tschechischen Baritons Martin Bárta mit seiner noblen Stimme doch deutlich zurückhaltender, eher menschlich, aber von der Ortrud abhängig. Mit seiner ehrfurchtsvollen Auftrittsarie zurückhaltend lyrisch, beweist er, dass die Stimme in den Mittellagen durchaus zu umfangreichen Ausbrüchen fähig ist, so dass er den Ausfällen der Ortrud standhalten konnte. Warum er beim Schluss-Beifall so wenig bedacht worden war, hat sich mir nicht erschlossen. Die der Wagner-Figur des König Heinrich zugedachten Episoden waren vom Haus-Bass Magnus Piontek mit ordentlicher Bühnenpräsenz und gut dosiertem Gesang geboten. Ebenso gut präsentierte sich Andreas Beinhauer als Heerrufer. Auch die vier als brabantische Edle ausgeschrieben Rollen waren mit dem kristallklaren Tenor Florian Sivers, dem leichten Haus-Tenor Till von Orlowski, dem zupackend profund dem Bass André Eckert und leichteren Bass Tommaso Randazzo recht opulent besetzt.

Ordentliche Ovationen und die unvermeidlichen vereinzelten Buhrufe feierten Regieteam und die Bühnenbesatzung. Damit wird die Rechi-Inszenierung ihren Platz im interessanten Repertoire der Oper Chemnitz einnehmen.

Bilder (c) Nasser Hashemi

Thomas Thielemann, 27.1.2020

DIE WINTERREISE

Premiere am 6. 09. 2019

Beeindruckende Ballettpremiere

Die Ballettsparte der Theater Chemnitz eröffnete ihre Saison am 6. September 2019 mit der Uraufführung des Tanzstücks „Winterreise“ zur Musik des gleichnamigen Liederzyklus op., D 911 von Franz Schubert.

Die Choreografie und Inszenierung hatte der hochkreative künstlerische Leiter des Teatr Wielki Poznan Robert Bondara übernommen.

Über lange Zeit galt die „Winterreise“ als ein Werk für den altbackenen Konzertsaal zur Ergötzung älterer Besucher über die schönen blumigen alten Zeiten. Aber der Dichter der Verse Johann Ludwig Wilhelm Müller (geboren am 7. Oktober 1794 in Dessau und verstorben am 1. Oktober 1827 ebenda) war ein hochpolitischer Mensch gewesen. Als Student meldete er sich 1813 als Freiwilliger zum preußischen Heer und nahm als Leutnant an den Befreiungskriegen gegen Napoleon teil. Er war Freimaurer der Leipziger Loge „Minerva zu den drei Palmen“, verkehrte als Student in den Berliner literarischen Salons und engagierte sich von Lord Byron beeinflusst im Unabhängigkeitskampf der Griechen gegen die türkische Besatzung.

Neben seiner Tätigkeit als Gymnasiallehrer und späterer „Herzoglicher Bibliothekar“ in Dessau war er Herausgeber und Redakteur der in vielen Teilen des deutschsprachlichen Raumes verbotenen „Brockhaus-Bibliothek deutscher Dichter des siebzehnten Jahrhunderts“. Durch seine gesellschaftskritischen, ob der Umgehung der Zensur häufig verbrämten Volkslieder, wurde er bekannt, galt aber als mittelmäßiger Autor der Romantik. Wegen der Eingängigkeit seiner Verse wurden diese mehrfach, unter anderem auch von Franz Schubert (geboren am 31. Januar 1797 bei Wien und verstorben am 19. November 1828 im heutigen Wien), vertont.

Die Gedichte in Wilhelm Müllers „Winterreise“ sind offenbar von zeitgenössischen Umständen und kaum aus autobiografischen Einflüssen in den Jahren 1822 bis 1824 entstanden. Obzwar Zeitgenossen, haben Müller und Schubert sich nie getroffen, und eine ihrer wesentlichen Gemeinsamkeiten war, dass beide bereits am Anfang ihres dreißigsten Lebensjahrzehnts verstorben sind. Während Müller der solide Familienvater war, sagt man dem genialen, aber labilen Schubert nach, dass er viel mit sich selbst zu tun hatte. Auch heißt es, dass er seine bescheidenen Geldeinnahmen für Abende im Freundeskreis in den Altwiener Gasthäusern ausgab. Aber der Umstand, dass Franz Schuberts Freundeskreis vor allem von Dissidenten gebildet war und er Müllers im Österreich Metternichs verbotenen Texte aufspürte und nutzte, beweist seine Distanz zum herrschenden System. Seine exponierte Begabung machte ihn mit gezielt subtiler Kritik zum wichtigen Sprachrohr der Wiener oppositionellen Intellektuellen.

Schubert sei, als er im Februar 1827 die ersten zwölf Lieder komponierte, mürrisch und verschlossen gewesen. Erst im Spätsommer fand er die übrigen zwölf Verse und beendete die Arbeit im Oktober. Die Komposition orientiert sich an dem immer wiederkehrenden Klang der Drehleier, einem vom Rad gestrichenem Saiteninstrument.

Der Titel stammt wahrscheinlich von dem Wiener Musikverleger Tobias Haslinger. Ein durchgehender Handlungsstrang ist nicht erkennbar. Die Eindrücke des jungen Wanderers wechseln zwischen überschwänglicher Freude und hoffnungsloser Verzweiflung. Es wird vermutet, dass Schubert bewusst und gezielt Kritik am Herrschaftssystem übte und der Winter als Metapher der reaktionären Restauration unter dem Kanzler Metternich diente. Die Lieder „Im Dorfe“ (Es bellen die Hunde, es rasseln die Ketten) und „Hoffnung“ (Hie und da ist an den Bäumen manches bunte Blatt zu sehen) spricht für diese Interpretation. Auch dass der Zyklus mit dem „Leiermann“, dem Treffen des Wanderers mit dem frierenden Leiermann endet, lässt eine hoffnungslose Todessehnsucht vermuten.

Während bei den Texten Wilhelm Müllers neben den volkstümlich-romantischen Motiven vor allem die Kritik am politischen System betont waren, richtete Bondara die Blicke auf die derzeitige Gesellschaft. Die Chemnitzer Choreografie und Inszenierung des polnischen Gastes konzentriert sich auf die Suche des Wanderers nach der eigenen Person und auf Begegnungen mit Schatten seiner Vergangenheit. Dieser klaren Ästhetik ist auch die musikalische Gestaltung untergeordnet.

Begleitet von der aus Polen stammenden Pianistin der Robert-Schumann-Philharmonie Anna Beinhauer singt mit ausdrucksvollem, warm timbrierten Bariton Andreas Beinhauer vom Chemnitzer Ensemble die Schubertlieder. Mit der Kondition eines gestandenen Opernsängers bietet er die vierundzwanzig Lieder, abweichend vom üblichen Liedgesang, ohne Pause. Dabei bringt er sich als „der Wanderer“ aktiv in das Bühnengeschehen ein- eine beeindruckende Leistung.

Dazu hat Robert Bondara eindrucksvolle Tanzbilder über Verluste von Individualität, fehlenden gesellschaftlichen Zusammenhalt, Gewalt, Mobbing und Vereinsamung sowie einer unerfüllten Liebe geschaffen. Die Tänzerinnen und Tänzer des Chemnitzer Ballett-Ensembles bringen den unaufhörlichen Wechsel von Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, Vergebung und Zorn sowie zehrende Einsamkeit und Reste menschlicher Wärme mit hohem tänzerischem Können auf die Bühne. Wie beim musikalischen Vorbild wurde auch in der Ballettinszenierung auf einen eventuell möglichen Handlungsfaden verzichtet.

Der Hamburger Hans Winkler hatte ein Bühnenbild geschaffen und Kostüme gestaltet, die eine winterliche Situation, eigentlich fast eine arktische Welt assoziieren, so dass die Stimmung der Einsamkeit in ewiger Kälte auf das Publikum im Saal überging.

Mit Annas differenzierter Klavierbegleitung und Andreas sängerisch-schauspielerischen Leistung prägte aber letztlich das Ehepaar Beinhauer den Erfolg der Aufführung. Für einen nicht unwesentlichen Anteil des Publikums hatte allerdings die Leistung der in Chemnitz populären Ballett-Kompanie den Vorrang. So die Diskussionen bei der Premierenfeier.

Diese differenzierte Auffassung schränkte aber den langen und stürmischen teils stehenden Beifall für Robert Bondara und sein Team nicht ein.

Thomas Thielemann 8.9.2019

Bilder (c) Nasser Hashemi

GÖTTERDÄMMERUNG

Premiere: 1.12. 2018. Besuchte Vorstellung: 10.6. 2019

Und wieder müssen es die Frauen richten…

Elisabeth Stöppler, von der ich einen problematischen Guillaume Tell und einen amüsanten Mozart-Salieri-Rimsky-Korsakow-Abend gesehen habe, versteht sich auf Frauenthemen. Im Nürnberger „Tell“ war mit Leila Pfister eine Madame Schweiz zu sehen, in Berlin Angela Winkler als Beuys-Hirte und eine Geigerin als Einstein. Nun, am Ende einer Götterdämmerung, in der, wie die Regisseurin ganz richtig feststellte, bei Wagner alle Mütter fehlen, sehen wir auf sie, weil wir sie, wenn wir denn wollen, zumindest hören: auf Erda, auch auf Brünnhilde, auf die Rheintöchter und auf eine Norn. Selbst Gutrune darf sich, in respektvoller Entfernung, zum Frauenbund gesellen, über den sich Wagners Welterlösungs- und Liebesmusik zärtlich wölbt: die „Melodie des rettenden Lebens“, wie Wagners Urenkelin Nike einst schrieb. Was für ein Schluss-Bild! Zugegeben: dies war nicht die erste Erda, die am Ende einer „Götterdämmerungs“-Inszenierung auftrat, aber frau muss ja nicht das Wagnersche Weltenrad neu erfinden. Sie muss „nur“ die richtigen Impulse geben, um einen Abend zu garantieren, der zuende schlichtweg ergreifend ist: dies nicht durch „Regieeinfälle“, sondern, durch hochmusikalische Interpretationen der im besten Sinne fatalen Szenen.

Man hat also schon schrecklichere „Ring“-Schlüsse gesehen.

Man hat auch schon dümmere, dramatisch plattere, wesentlich spannungslosere „Götterdämmerungen“ als diese erlebt. Der Tipp der Freundin, derzufolge diese „Götterdämmerung“ szenisch an Chéreaus Version des Schlussstücks der Tetralogie heranreiche (hört hört!), war goldrichtig – denn von Akt zu Akt wurde das Geschehen bannender, um nicht zu sagen: konsequenter und zugleich herzzerreißender. Um nur ein paar Markierungen zu nennen: die Nornen wesen im arktischen Eis vor sich hin und halten das Wissen um die Welt nur noch durch Plastiktütensniffen aus. Aus Siegfried, dem unbefangenen Liebsten der Brünnhilde, wird ein nervös vor sich hin stromernder Junkie, immer auf dem Glatteis zwischen Schluck und Schluck. Hagen ist ein Getriebener, kein einschichtig „Böser“, wenn auch böse in seiner Vernichtungssucht. Waltraute predigt ihrer Schwester vergeblich, am Ende kniend das Schicksal der Götter – und Brünnhilde, die von all dem nichts wissen will, bricht plötzlich, als von ihrem Vater die Rede ist, in ein Schluchzen aus, das klüger und beklemmender ist als ihre gesamte Abwehr. Siegfried und Gunther treten wie in einem romantischen Horror-Roman (Wagner liebte E. T. A. Hoffmann) als Doppelgänger in arktischer Schutzkleidung auf, die Frau schrecklich entwürdigend.

Nach dem ersten Akt herrschte im Zuschauerraum mindestens sechs Sekunden Schweigen. Sechs Sekunden!

Der gesamte zweite Akt bot ab dem Auftritt Brünnhildes, dank des äußerst intensiven Spiels und des hohen vokalen Einsatzes aller Gegner, eine nervenzerreissende Spannung: zuerst Siegfried als irre vor sich hin äugelnder und über die Bühne irrlichternder Drogie und Brünnhilde als starke, beleidigte Frau. Was für ein Krimi! Und schließlich der inkommensurable dritte Akt. Nach der hervorragenden, weil ausnahmsweise nicht aufs Schema Siegfried-trifft-Nutten reduzierten Rheintöchterszene wurde es noch einmal richtig spannend: Siegfried, den Tod schon vor Augen, inmitten einer gefährlichen Gesellschaft um sein Leben erzählend. Schier unglaublich: der Trauermarsch. Siegfried singt Brünnhilde, die Frau mit den geschlossenen Augen, an, er glaubt sie und sich wieder wie in alten Zeiten, also gerettet vor dem Albtraum der Gibichungen (und der Zuschauer hofft, obwohl er es besser weiß, dass nun alles alles gut werden könnte), doch schnell begreifen wir: Sie ist die Walküre geblieben, die Todverkünderin, und als Siegfried begreift, nun wird er wirklich sterben, nun wird er gewaschen und muss sich zu den Toten legen, die da schon liegen, und als es Siegfried endlich begreift, dieses verlorene kleine Leben und sein Ende, bricht er in ein Weinen aus, das auf die Musik zurück und in uns hineinwirkt.

Wie nennt der Kritiker so etwas? Unbegreiflich.

Der Rest ist nicht Schweigen, sondern, wie gesagt, konsequent. Hagen erschießt Gunther, Gutrune erschießt Hagen und erstarrt vor den in die Halle hineingefressenen Trümmern des eisigen Walkürefelsens in einem langen, langen Schmerz. Hagen wäre sowieso nicht an den Ring gekommen, denn den hat Brünnhilde schon nach der Totenwaschung an sich genommen, und Brünnhilde singt ihre letzten 20 Minuten in einem irrealen leeren Raum, in den es hinabschneit, und der dem Auge, zumindest von der 5. Parkettreihe aus, den täuschenden Eindruck macht, als würde sie unaufhörlich in die Höhe fahren, bevor sich die Frauen in einem milden, vom Feuer sanft beleuchteten Abendrot wiedervereinen. Brennen tut nur, von Brünnhilde angezündet, Grane, der Schlitten, die Erinnerung an eine Heimat, in der, wie Ernst Bloch so schön sagte, noch nie jemand war: der Kindheit. Jung-Siegfried aber ist schon lange tot.

Was, liebe Leserin und lieber Leser, Ihnen wie eine willkürliche, typisch „regietheaterhafte“ Verunstaltung des Meisterwerks klingen mag, war, so meine ich, in Wirklichkeit ein Abend, der nicht Oper, sondern pures Musik-Theater war. In diesem Theater darf auch der Scherz erlaubt sein, aus Grane einen Kinderschlitten zu machen, weil er noch im Finale mit einer Bedeutung aufgeladen wird, die über einen „Regieeinfall“, also Mätzchen, weit hinaus geht. Würde man die Begeisterung des Publikums für diesen szenisch hochspannenden und vokal packenden Abend als Gradmesser nehmen, so müsste man sagen, dass die szenische Interpretation des Werks das Richtige getroffen hat: bei aller Freiheit gegenüber Wagners Regieanweisungen, in denen weder von der Arktis (der bedrohten!) noch von einem drogenkranken „Helden“ die Rede ist. Wo aber der musikalische Gestus mit der Szene übereinstimmt (gewiss: das mag subjektiv sein), stimmt auch die Inszenierung – so wie hier: im eisigen Reich der verzweifelten Nornen wie am Hof der verbrecherischen, schwächlichen Gibichungen oder der geopferten Gibichungin.

Und die Hauptsache, die Musik? Zugegeben: Daniel Kirch singt einen relativ dunklen Tenor, trifft am Abend auch nicht jeden Ton, aber nach dem vorgestrigen „Siegfried“ wundert man sich eh über seinen ungeheuren vokalen und szenischen Einsatz. Auch eine Erstaunlichkeit: Stéphanie Müther vermag noch im Finale zu gestalten und in den höchsten Exaltationen der Brünnhilde schön zu singen – ganz abgesehen vom Drama, das sie mit Vehemenz und Subtilität herausspielt. Ich denke nur an ihr Mienenspiel beim Beschluss, ihren treulosen Geliebten zu ermorden. Kirch und Müther sind ein Traumpaar dieses „Ring“: mit einem Zusammenspiel, das auf „Ring“-Bühnen so intensiv und verflochten eher selten zu sehen ist. Die Gutrune der Cornelia Ptassek gehört zu den weiteren Glanzpunkten dieses Abends. Gesegnet mit einer leichten Schärfe, unterstützt ihre Stimme die ein wenig kühle und doch empfindsame Aura dieser betrogenen und szenisch zurecht zur Hauptfigur aufgewerteten Frau, die sich gleich Gunther in der neusachlichen Gibichungenhalle vom ewigen Barkeeper Hagen benebeln lässt (ich kann mich an keine „Götterdämmerung“ erinnern, in der so viel ausgeschenkt wurde…). Ptassek gehört auch zu den Nornen, einem Dreamteam eines Terzetts, für das das Wort „homogen“ erfunden wurde: Anja Schlosser, Sylvia Rena Ziegler und Cornelia Ptassek. Von gleicher Qualität: die Rheintöchter Yang, Ziegler und Sophia Maeno, drei Rheinfrauen, gewandet in Kleider (entworfen von Gesine Völlm) aus Flusstang, drei Wesen zwischen deformierter Natur und halber Kultur. Waltraute ist die phänomenale Anne Schuldt, Alberich der an diesem Abend erstaunlich hoch und dramatisch genau singende Jukka Rasilainen, Marius Bolos sein nicht allzu basslastig, doch dunkel genug dräuender Albensohn und Pierre-Yves Pruvot ein meist seine Stimmorgane pressender, doch angemessen verzweifelter Gunther auf seelischen Hochtouren. Völlig unabhängig also davon, wie hell oder dunkel oder pressend hier gesungen wurde: die Sänger/Schauspieler einte Eines - der Wille zum packenden Musikdrama.

Und die Hauptsache, die Musik? Zugegeben: Daniel Kirch singt einen relativ dunklen Tenor, trifft am Abend auch nicht jeden Ton, aber nach dem vorgestrigen „Siegfried“ wundert man sich eh über seinen ungeheuren vokalen und szenischen Einsatz. Auch eine Erstaunlichkeit: Stéphanie Müther vermag noch im Finale zu gestalten und in den höchsten Exaltationen der Brünnhilde schön zu singen – ganz abgesehen vom Drama, das sie mit Vehemenz und Subtilität herausspielt. Ich denke nur an ihr Mienenspiel beim Beschluss, ihren treulosen Geliebten zu ermorden. Kirch und Müther sind ein Traumpaar dieses „Ring“: mit einem Zusammenspiel, das auf „Ring“-Bühnen so intensiv und verflochten eher selten zu sehen ist. Die Gutrune der Cornelia Ptassek gehört zu den weiteren Glanzpunkten dieses Abends. Gesegnet mit einer leichten Schärfe, unterstützt ihre Stimme die ein wenig kühle und doch empfindsame Aura dieser betrogenen und szenisch zurecht zur Hauptfigur aufgewerteten Frau, die sich gleich Gunther in der neusachlichen Gibichungenhalle vom ewigen Barkeeper Hagen benebeln lässt (ich kann mich an keine „Götterdämmerung“ erinnern, in der so viel ausgeschenkt wurde…). Ptassek gehört auch zu den Nornen, einem Dreamteam eines Terzetts, für das das Wort „homogen“ erfunden wurde: Anja Schlosser, Sylvia Rena Ziegler und Cornelia Ptassek. Von gleicher Qualität: die Rheintöchter Yang, Ziegler und Sophia Maeno, drei Rheinfrauen, gewandet in Kleider (entworfen von Gesine Völlm) aus Flusstang, drei Wesen zwischen deformierter Natur und halber Kultur. Waltraute ist die phänomenale Anne Schuldt, Alberich der an diesem Abend erstaunlich hoch und dramatisch genau singende Jukka Rasilainen, Marius Bolos sein nicht allzu basslastig, doch dunkel genug dräuender Albensohn und Pierre-Yves Pruvot ein meist seine Stimmorgane pressender, doch angemessen verzweifelter Gunther auf seelischen Hochtouren. Völlig unabhängig also davon, wie hell oder dunkel oder pressend hier gesungen wurde: die Sänger/Schauspieler einte Eines - der Wille zum packenden Musikdrama.

Bleibt der kleine gute Chor von nur elf Mann und einigen Frauen (unter Stefan Bilz); bleibt die Robert-Schumann-Philharmonie, die unter dem die dramatische Akzente mit Glut betonenden Guillermo García Calvo leider unter dem Niveau blieb, das die Bühne vorgab. Allzu viele unüberhörbare Patzer zumal im Blech, etliche Verfolgungsjagden zwischen Bühne und Orchestergraben kündeten davon, dass die Musiker für die „Ring“-Aufführungen der letzten Tage und das warme Wetter einen Tribut zahlen mussten, den man bedauern mag. Merke: Wenn Hörner im „Ring“ patzen, liegt's vielleicht auch daran, dass sie durchschnittlich jeden zweiten Takt spielen müssen... Das Wesentliche dieser exzeptionellen „Götterdämmerung“ wurde dadurch jedoch nicht berührt. Mit der Interpretation des Ensembles, das sich sein Material aus der Musik holte, um mit starken Bildern und schauspielerisch wohl durchdachten Charakterzeichnungen Wagners Drama zwischen Gestern, Heute und Morgen zu spielen, hat das Theater Chemnitz der Tetralogie den Glanzpunkt aufgesetzt, was äußerst heftigen Beifall, auch für das Orchester (und nicht ganz zu Unrecht, denn „Götterdämmerung“ ist bekanntlich Schwerstarbeit) nach sich zog.

Frank Piontek, 11.6. 2019

Fotos © Kirsten Nijhof und Nasser Hashemi

SIEGFRIED

Premiere 29. September 2018

Besuchte Vorstellung 8. Juni 2019

Was wollte die Regie wirklich zeigen?

Die gravierende Fehlbesetzung der Titelrolle des Siegfrieds im Oster-Ring der Oper Chemnitz war für mich Veranlassung , den „Siegfried“ des Pfingst-Ringes mit dem Sänger-Darsteller der Premierenrunde Daniel Kirch zu besuchen. Außerdem waren noch Unklarheiten geblieben, was die Frau Hartmannshenn dem arglosen Opernbesucher vermitteln wollte, obwohl die in meiner Rezension bereits erwähnten drei Verbrechen von Männerdarstellern an Frauen schon die Richtung der gewünschten Aussage andeutete.

Aber erst die phänomenale schauspielerische Leistung des Daniel Kirch, die seine geringfügigen sängerischen Rest-Defizite vergessen lässt, führt zum Kern der Inszenierung. Mit fünf Männern konfrontiert uns Richard Wagner, die von der Regie charakterisiert werden müssten: Der Riese Fafner ist bereits im Rheingold als Brudermörder ob seiner Habgier denunziert. Der Zwerg Mime schneidet brutal den Siegfried-Fötus aus Sieglinde und lässt sie verbluten, nur um sich ein Werkzeug zu schaffen, das seine körperlichen Defizite kompensieren soll. Sein Bruder Alberich vergewaltigt eine gesichts- und willenslose Nibelungensklavin, um dem Knaben Hagen die angestrebten Machtverhältnisse zu demonstrieren. Der junge Hagen begreift und tritt nach. Warum der Wanderer, also eigentlich ein Gott, wenn auch auf Abruf, den Waldvogel umbringt, erläutert die Inszenierung nicht so richtig. Ist dem Gott ihre Informationsfreudigkeit und ihr Warnen ein Dorn im Restauge geworden?

Bleibt Siegfried: er ist bereits von Wagner am Beginn als kindlich und naiv angelegt. Aber die Spielfreude des Daniel Kirch, wahrscheinlich von der Sabine Hartmannshenn noch angefeuert, stellt ihn uns kindisch bis zu den Schluss-Szenen vor. Er beherrscht die Bühne, ohne dabei auch nur die geringste Entwicklung zu zeigen. In meiner Rezension hatte ich der Regie mangelhafte Personenführung bescheinigt. Das war aber am Ostersamstag der Notwendigkeit geschuldet, dass der musikalische Leiter alle Mühe hatte, den armen Ersatz-Siegfried über den Spätnachmittag zu bringen und ihn deshalb häufiger an die Rampe holte. Kirch hat uns bewiesen, dass seine Spielfreude Mittel zum Zweck war. Siegfried blieb ein Kindskopf bis er in die Fänge der Brünnhilde geriet.

Das Fazit der Inszenierung ist, alle Männer sind Verbrecher oder naive Kindsköpfe, es sei denn sie werden von einer starken Frau gelenkt und geleitet.

Dabei will ich nicht verschweigen, dass ich Frau Hartmannshenn für eine begabte Regisseurin halte. Wie sie die Oper mit diesem einen Bühnenbild, das eigentlich nur im Bereich des Feuerzaubers abgewandelt ist, ausfüllt, ist schon des Bemerkens wert. Einige Szenendetails, wie die Tafelei des Wanderers mit Mime mit dem abrupten Abbruch und die Drachenszene mit der Statisterie zeugen schon von hoher Kreativität.

Gesungen wurde in der Aufführung recht ordentlich. Arnold Bezuyen fand ich besser als am Ostersamstag. Prachtvoll wieder Jukka Rasilainen, Magnus Piontek und vor allen Guibee Yang und Stéphanie Müther. In Ordnung auch der Wanderer von Ralf Lukas und die Erda von Nadine Weismann.

Die Abendleistung des Orchesters zu beurteilen fällt mir schwer, weil ich noch andere Aufführungen im Ohr habe, fand aber, dass Guillermo Garcia Calvo mit den Blechbläsern recht üppig um sich warf und über weite Strecken das Feuer eines Richard Wagner vermissen ließ.

Um es abzuschließen, die Konzeptionen der Damen Hatmannshenn und Stöppler haben mein Frauenbild zumindest beschädigt.

Bilder (c) Nasser_Hashem

Thomas Thielemann 10.6.2019

FIDELIO

Besuchte Vorstellung am 29. Mai. 2019 (Premiere: 25. Mai 2019)

Eine Inszenierung zum Nachdenken

Die Oper Chemnitz hatte zur zweiten Aufführung ihrer leider wenig beachteten klugen und sensiblen Fidelio-Inszenierung eingeladen, um das desaströse Bild der Stadt in den Medien etwas gerade zu rücken. Eventuell wollte das Haus einen Beitrag zur Deutung des Wahlverhaltens vieler Sachsen am letzten Wochenende leisten.

In einer beliebigen Bananenrepublik unserer Tage ist das Mitglied der Oberklasse Florestan verschwunden. Seine Ehefrau Leonore nutzt skrupellos alle Möglichkeiten, um ihren Mann aufzuspüren und der Gesellschaft zurückzugeben. Da ist für sie auch legitim, in der Verkleidung als Fidelio die Treuherzigkeit des Gefangenenwärters Rocco zu missbrauchen, seine Tochter Marzelline verliebt zu machen und sogar eine Eheschließung vorzubereiten.

Soweit wirkt die Inszenierung von Robert Lehmeier mit ihrer guten Personenführung fast konventionell. Den ersten Akt mit der Vorbereitung einer Grillparty zu verbinden, bis dann die robusten Personenschützer des Pizarro die Bühne übernehmen, ist nicht besonders originell. Aber dass Lehmeier die Geschichte aus der Sicht Marzellines erzählen lässt, fand ich als Zuhörer angenehm. Denn die oft von Sängern gestammelten Rezitative und Dialoge zwischen den Musiknummern waren gestrichen. Stattdessen wurden die Reflexionen der jungen Frau von der guten Schauspielerinnenstimme Christine Gabsch aus dem “Off“ (so die nette Mitarbeiterin im die Einführungsvortrag) eingesprochen.

Lehmeiers Inszenierung schien sich damit auf die eigentlichen Verlierer des Geschehens, nämlich Marzelline, Rocco und Jaquino zu bewegen, als die Robert-Schumann-Philharmonie unter der beeindruckenden Leitung des „assistierenden Kapellmeisters“ Jakob Brenner mit der Leonoren-Ouvertüre Nr. 2 (von 1805), einem musikalischen Höhepunkt des Abends, das Finale vorbereitete.

Der Vorhang öffnete sich und statt der bis zu dieser Phase des Geschehens dunklen Farben überraschte Robert Lehmeier sein Publikum mit einem vorwiegend vertikal angeordnetem gewaltigen Statisterie-Aufgebot in bunter „Verkleidung“, fast regungslos nur mit einer der Pantomime entlehnten Armbewegung.

Vor diesem offensichtlich desinteressierten aber auch unbeachteten statischen Winke-Volk lässt Lehmeier die berühmte Schlussszene als „Friede-Freude-Eierkuchen“ in zugegebenermaßen hoher musikalischer Qualität ablaufen, indem sich der Minister, Leonore und Florestan mit Chorbegleitung gegenseitig befeiern. Dazu am rechten Bühnenbereich die „Verlierer“ Marzelline, Rocco und Jaquino.

Ein Opernschluss, der mir regelrecht im Halse stecken geblieben ist, denn sind nicht die wahren Verlierer jene, die nicht aus ihrer Beteiligungslosigkeit herausfinden?

Bei jedem unserer Abstecher nach Chemnitz hat uns die Qualität, wie dort musiziert und gesungen wird, gefallen. Die Robert-Schumann-Philharmonie überzeugte wieder als aufmerksamer Sängerbegleiter.

Eine sängerisch-schauspielerisch auch emotional bewegende Leistung bot die Koreanerin Guibee Yang vom Hausensemble als Marzelline. Spröder und gewollt distanzierter war als stimmgewaltige Leonore die finnische Sopranistin Pauliina Linnosaari zu erleben. Der Petersburger Viktor Antipenko ist seit seinen Einsätzen im "Ring" für das Haus ein häufiger und zuverlässiger Tenor-Gast. Stimmgewaltig erwies sich gleichfalls der ungarische Gast Kristián Cser in der Rolle des Pizarro. Über derart zuverlässige Ensemblemitglieder wie Magnus Piontek (Rocco) und Siyabonga Maqungo (Jaquino), verfügt auch nicht jedes Opernhaus. Florian Sievers als erster Gefangener und André Eckert sowie Andreas Beinhauer vervollständigten die Sänger-Riege.

Thomas Thielemann

Bildautor: Nasser Hashemi

Zum Zweiten

DER TEUFEL AUF ERDEN

Eine Koproduktion der Theater Chemnitz und der Volksoper Wien

28.04.2019

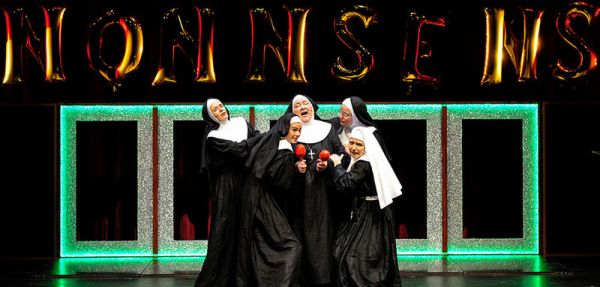

Franz von Suppé, dessen 200. Geburtstag wir 2019 feiern, schrieb 1878 mit seinem Teufel auf Erden ein zeitkritisches Bühnenwerk in bester Offenbach – Tradition und traf damit auch inhaltlich seinerzeit den Nerv des Wiener Publikums. In der heutigen Fassung von Alexander Kuchinka wurde dieses Werk komplett neu bearbeitet, dessen dramatische Struktur keineswegs an aktueller – zeitkritischer Attraktivität verloren hat. Ein großartiges teuflisches Verwirrungsspiel zwischen Gut und Böse ist hier entstanden, eine gesellschaftssatirische Zeitreise vom 17. – bis ins 21.Jahrhundert, in dem politische Machenschaften und Korruption, die Bigotterie der katholischen Kirche, hier die teuflische Verlogenheit im Kloster, sich zu einem verräterischen Spiel entpuppen, die von Reliquienfälschung bis hin zur Unzucht reichen. Hier wird wahrlich dem Zuschauer wieder einmal der Spiegel vor Augen gehalten, und dass in einer derart ironischen, grotesken Version, in der alle Dekadenz auch in der heutigen Zeit, so unberührt vom dem Geschehen, aus Fehlern sich doch nichts lernen lässt! Im Teufelskreis der Oberflächlichkeit, in der wir uns heute bewegen, sind wir von einer derartigen Kälte und Gleichgültigkeit befallen, sodass am Ende der Teufel wohl auf alle Menschen gleichermaßen ist verteilt, wo wir nur noch dem Untergang geweiht sind. Und mögen wir auch den Ernst dieser Thematik in der textlichen Neufassung erkennen, so ist dies doch von einer derart sprühenden, satirischen Komik, dass man nicht nur über sich selbst, sondern über das gesamte Werk lachen und sich derart amüsieren kann, sodass dies selbst schon als Burleske erscheinen mag. Durch Satans Hölle im Jenseits und auf Erden – welch himmlisches Entzücken! Denn offenbar hat der Himmel für viele Menschen als Paradies ausgedient. Und so beginnt bereits auch das 1.Bild mit einem ungeheueren Spektakel, wo der Höllenpförtner Haderer, gespielt von Matthias OTTE, ins Schwitzen gerät , weil ein wahres Geriss darum herrscht, in der Hölle aufgenommen zu werden, weil es doch im Himmel so ohne Action total langweilig ist. Allein in diesem Bild sind insbesondere die Ensembleszenen lobenswert hervorzuheben, wo die Damen und Herren des Opernchores mit großer Spiel – und Sangesfreude zur Lebendigkeit der einzelnen Szenenabläufe beitragen.

In dieser großartigen Inszenierung von Hinrich Horstkotte, der auch für Bühne und Kostüme verantwortlich, entsteht ein mit Tempo gespieltes, in Szene gesetztes derart menschliches Tohuwabohu, wo die Charaktere gut herausgearbeitet und ideal besetzt sind. In Alexander Kuchinka in der Titelpartie als Ruprecht und Höllenknecht, erkennen wir die Vielseitigkeit des Wiener Künstlers, der neben seinen autorischen, kompositorischen und gesanglichen Fähigkeiten, ebenso auch schauspielerische Größe auf der Bühne beweist. Mit dieser ungeheueren Bandbreite, auch in der Regiearbeit, könnte man ihn durchaus als den heutigen Schikaneder bezeichnen. Von so einem Ideenreichtum gesegnet findet man nur noch wenige, die ebenso auch wie Kuchinka zu den Fleißigsten seiner Kunst zählen. Sein Gegenspieler Matthias Winter in der Rolle als Rupert, Engel außer Dienst überzeugt mit einer schauspielerischen, aber auch humorvollen Sanftmut, und im Grunde genommen ist er gar kein Gegenspieler, sondern versucht die Bösen doch eher des Besseren zu belehren, und dient ebenso als Liebesengel um verirrte Seelen wieder zusammenzubringen.

Trotz allem wütenden und grotesken Geschickes, begegnen wir hier auch immer einer gewissen Melancholie zwischen zwei Liebenden. Wo gleich in vier Rollen (Amanda, Amalia, Amira, Tanzschülerin) Franziska Krötenheerdt schauspielerisch als auch gesanglich auftrumpft; und ihr so verliebter Isidor, gespielt von Andreas Beinhauer, hier ebenso in den zeitgeschichtlichen Abläufen die Verwandlungsfähigkeit besitzt, in die verschiedensten Rollen zu schlüpfen. Mit großer darstellerischer Überzeugungskunst, und einer sehr lyrischen Stimme, Beinhauer ein großes Potential an künstlerischer Vielseitigkeit unter Beweis stellt. Mit welcher Feinfühligkeit hier der Regisseur an die einzelnen Szenen herangeht ist deutlich zu spüren. Im Gegensatz zu der eher sanftmütigen und naiven Schwester, zeigt sich Sylvia Rena Ziegler, die ebenso als Nonne Isabella im 2.Bild/1.Akt den energischen und autoritären Charakter verkörpert, und in den anderen Bildern als Isolde, Iska und Tanzschülerin eine schauspielerische vielseitige Wandlungsfähigkeit zeigt. Des Weiteren zu erwähnen wäre, dass alle Charaktere, als die des Halunken Reinhardt und Kadetten Reinwald, gespielt von Reto Rosin geradezu ideal besetzt sind. Ideal besetzt auch Dagmar Schellenberger als energische Stiftsvorsteherin Mutter Aglaja, die sich zu einer wahren Heuchlerin entpuppt, und wo sich am Ende herausstellt, das sie als Satans Tochter, sogar ein uneheliches Kind zur Welt gebracht hat. Gerhard Etnst ist ein wahres Unikum auf der Bühne, bringt er doch in der Darstellung des preußischen Oberst Donnersbach, Kompaniechef im 3.Bild/2.Akt, das Publikum wahrlich zum Lachen. Auch Matthias Otte als betrunkener Vizeleutnant Nebel, Spieß sorgt für ungeheuren Humor, Höllenpförtner Haderer und Thomas, Klosterpförtnerversteht Pointen richtig zu setzen, so wie sein Kollege Ernst. Als Ballorganisator zeigt er sich charakteristisch dann wiederum von einer ganz anderen Seite, welches ein Beweis dafür ist, dass wir hier es neben Freude am Spiel, mit professionellen, schauspielerischen Größen zutun haben. So wie eben auch Tilo Kühl-Schimmel, Christoph Dittrich, Peter Heber, und der Rest des Ensembles zu diesem gelungenen Abend beitrugen.

Abgesehen von dem opulenten und farbenprächtigen Bühnenbild als auch der Kostüme, so wie die Choreographie von Sabrina Sadowska, so ist hier insbesondere auch das Orchester unter dem Dirigat von Jakob Brenner hervorzuheben. Natürlich gab es auch hier eine revidierte musikalische Fassung, die aber auf Suppés Originalpartitur basiert, und letztendlich vom musikalischem Leiter und Dirigenten in die moderne Notenschrift übertragen wurde. Und obwohl einiger Korrekturen, um eben auch einige Nummern dem Libretto musikalisch besser anzupassen, hier aber trotz einiger Änderungen die musikalische Grundstruktur erhalten geblieben ist. Welches Suppés musikalisches Feuerwerk, gespielt von der Robert – Schumann – Philharmonie voll zum erklingen brachte.

Ein musikalisch, brisantes und höchst unterhaltsames Bühnenspektakel endete mit viel Applaus, Standing Ovations für die Solisten und für das gesamte Ensemble – ein Bravo für Regie und für die musikalische Leitung, als all jenen die ihren Beitrag zu diesem Premierenerfolg beigetragen haben.

Eine verdammt gute teuflische Leistung – und obwohl dieses Thema schon in den verschiedensten Fassungen bearbeitet wurde, so scheint dieses doch wohl die beste Produktion zu sein, welche in den letzten Jahren auf die Bühne gestellt wurde.

Manuela Miebach 7.5.2019

Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wien)

Bilder siehe unten!

DER TEUFEL AUF ERDEN

Besuchte Premiere am 27.04.19

"Work in progress"

Nicht nur der große Jaques Offenbach hat zweihundertstes Geburtstagsjubiläum, sondern ebenfalls der Begründer der Wiener Operette: Franz von Suppè (1819-1895). Sein "Boccaccio" gehörte einst zum eisernen Operettenrepertoire, wird heute leider nur sehr selten aufgeführt, dabei findet sich hier musikalische Spielopernqualität auf ein reizvolles Libretto nach Boccaccios "Dekamerone". Um so spannender die Zusammenarbeit des Theater Chemnitz mit der Volksoper Wien mit "Der Teufel auf Erden", der aus dem zeitlichen Umfeld von Suppès großen Erfolgen stammt. Die Handlung ist sehr revueartig: dem aus seiner Heimat entwichenen Höllenfürsten Satan wird ein kleiner Höllenknecht Ruprecht hinterhergeschickt, der ihn auf der Erde aufspüren soll, wo er sich, in menschlicher Gestalt verborgen, hinbewegt hat. In der ersten Station begegnet dem naiven Teufel ein ebenso naiver Engel, Rupert, der sich als ungewollter Helfer bei den Abenteuern an die Fersen heftet.

Im Kloster des siebzehnten Jahrhunderts findet sich in der Hauptverdächtigen, Äbtissin Aglaia, lediglich Satans Tochter. Im neunzehnten Jahrhundert in einer Kaserne können sie dann den Leibhaftigen leibhaftig aufspüren, doch er entkommt ihnen. Stets begegnen ihnen dabei natürlich zwei "Liebespaare" in verschiedenen Ausführungen. Im dritten Akt kommt dann die Neubearbeitung von Alexander Kuchinka zum tragen, wir befinden uns um unserer Zeit in einer Tanzschule bei den Vorbereitungen zum Opernball, der sowohl in Chemnitz, wie natürlich erst recht in Wien, ein gesellschaftliches Ereignis bedeutet. "Coole", gelangweilte Handy-Benutzer und hysterische Event-Typen halten unserer Gesellschaft einen Spiegel vor, der Teufel hat sich in unserem Leben eingenistet, ohne das wir ihn immer spüren. Eigentlich eine reizvolle Idee, schöner wäre es elegant satirischer ohne den großen, erhobenen Zeigefinger.

Suppès Musik ist dabei gut gemachte Gebrauchsmusik ihrer Zeit, einzelne Nummern stechen qualitativ heraus, doch versteht man hinterher, warum die großen Erfolge von Suppè eben "Die schöne Galathee", "Boccaccio" oder auch "Fatinitza" hießen. Es ist jedenfalls kein unbekanntes Meisterwerk, doch immer wieder reizvoll etwas unbekanntes erleben zu dürfen, wie wollte man es sonst auch beurteilen, also muss man sich bei den Verantwortlichen für die Möglichkeit bedanken.

Beide Häuser haben anscheinend einen ordentlichen Ausstattungsetat für die Produktion locker gemacht, wie es sich für ein "Schaustück" auch gehört. Engagiert wurde mit Hinrich Horstkotte in Personalunion als Regisseur und Ausstatter jemand , der so etwas auch kann, der Schauwert ist sehr opulent mit richtig schönen, gemalten Hängekulissen, was sich heutzutage ja fast niemand mehr traut. Das Höllenbild erinnert in roter Phantasie an tschechische Märchenfilme, das Kloster zitiert historische Bühnenbilder von Meyerbeers "Robert der Teufel", was der nüchterneren Szene der Kaserne und der Tanzschule entspricht wird jeweils durch die Kostüme und Aktion wieder aufgefangen, grandios das Finale mit dem "teuflischen" Opernball.

Auch die Regie kommt inspiriert und munter daher, doch meines Erachtens fehlen noch zwei Wochen Probenzeit, denn die so wichtigen Tempi stimmen noch nicht, die etwas langschweifigen Sprechtexte bedürfen noch einer Ausdünnung und Straffung. Das ist meinerseits Mosern auf hohem Niveau, denn wer sich im Theater auskennt, sieht wieviel Feinarbeit schon im Vorhandenen steckt, doch gerade das Komische benötigt einen ungeheuren Schliff. Horstkotte kann das, was ich schon in anderen Produktionen von ihm erlebt habe.

Auch musikalisch erleben wir in der Premiere noch einigen Unsicherheiten zwischen Graben und Bühne. Jakob Brenner macht am Pult der Robert-Schumann-Philharmonie, die wirklich inspiriert aufspielt, gute Figur und entfacht das italienische Feuer von Suppès Ideen, wie er auch den gemütvollen Wiener Schmäh der Operette herauskitzelt, doch zwischen ihm und den Sängen entstehen immer wieder Unsicherheiten, die noch zu Wacklern führen. Das Ensemble setzt sich, völlig richtig, aus Sängern und singenden Schauspielern zusammen. Gesanglich gefällt das Quartett der Liebespaare, wie in "Cosi fan tutte" mit Tenor, Sopran, Bariton und Mezzosopran besetzt. Reto Rosin schmeißt sich mit furioser Tenorpose in die irrwitzigen Aufgaben mit leichten Höhengrenzen, Franziska Krötenheerdt ist eine filigrane Edelsoubrette voll Beweglichkeit, Andreas Beinhauer gefällt mit leuchtendem Liebhaberbariton und Sylvia Rena Ziegler mit glutvollem Mezzo, alle szenisch prima, die Damen vielleicht noch etwas "primaer".

Die beiden Hauptrollen jedoch sind Teufel und Engel, entsprungen aus dem Wiener Volkstheater, gerade Alexander Kuchinka (Textfassung) fehlt es noch am rechten Timing, obwohl der Knecht Ruprecht ein sauberes Teufelchen ist, ein reines Entzücken der Engel Rupert in seiner grundgütigen Naivität von Matthias Winter. Eine höllische Abtissin Aglaia mit profunder Präsenz findet sich in Dagmar Schellenberger. Gerhard Ernst vollbringt in drei verschiedenen Partien ein kleines Wandlungswunder und schafft durch superbe Bühnenausstrahlung seine leichten stimmlichen Anstrengungen vergessen zu lassen. Auch Matthias Otte erweist sich in zwei Rollen als enorm wandlungsfähig. Dazu gibt es eine hübsche Choreographie von Sabrina Sadowska mit Balletteleven und Tänzer/innen. Selbst der Intendant hat in den Reihen der Kleindarsteller seinen Auftritt, die Chöre zeigen sich musikalisch wie szenisch von temperamentvoll engagierter Seite.

Das Premierenpublikum zeigte sich uneingeschränkt begeistert von der Welt des opulenten , bunten Operettenzaubers. Meines Erachtens hätte es noch zwei Probenwochen mehr gebraucht, damit aus dem Schuh ein richtig guter Schuh wird. Bis zur Premiere an der Wiener Volksoper ist ja noch etwas Zeit. Für die Liebhaber der raren Operette sei die Aufführung trotzdem ein Muss, wer weiß, wann wir dieses Stück je wieder erleben dürfen.

Martin Freitag 2.5.2019

Fotos (c) Nasser Hashemi

Von Großereignissen und seltenen Opern bringen wir natürlich gleich zwei Kritiken.

DER RING DES NIBELUNGEN

Datum der Premieren: 3. 2. 2018; 24. 3. 2018; 29. 9. 2018 und 1. 12. 2018

Besuchten Vorstellungen: 18. 4. 2019; 19. 4. 2019; 20. 4. 2019 und 22. 4. 2019

Wagner aus feministischer Sicht

TRAILER Rheingold

TRAILER Walküre

TRAILER Siegfried

TRAILER Götterdämmerung

Als aus Chemnitz die Information kam, man werde eine Neuinszenierung von Richard Wagners „ Der Ring des Nibelungen“ von vier unterschiedlichen Regisseurinnen im Zeitraum vom 3. Februar 2018 bis zum 1. Dezember 2018 auf die Bühne bringen, waren wir für die Premierenbesuche aus unterschiedlichen Gründen verhindert. Deshalb nutzten wir die Ostertage 2019 zum komprimierten Besuch der vier Abende, leider mit vielem Umbesetzungen, im Chemnitzer Opernhaus.

Im Vorfeld, auch ob der reichen Berichterstattung in den Medien, gab es für uns die Frage, wie geht das, diese „Männeroper“ in weibliche Hände zu geben und wird es ein weiblicher oder feministischer „Ring“ sein? Die Meininger Arbeit der Christine Mielitz von 2001 gilt als großer Wurf. Das war aber noch vor den extremen Auswüchsen des Regietheaters. Ihre Probleme waren vorwiegend organisatorischer Natur. Leider ist das Meininger Ereignis nicht dokumentiert worden.