http://www.nationaltheater-weimar.de/

Warten auf Wunder. Die Gala mit allem, was geht

04.10.2020

Um experimentell Musiktheater auch in Pandemiezeiten zu ermöglichen, ging das Nationaltheater Weimar (DNT) neue eigene Wege. Die Gala „Warten auf Wunder“ (Premiere: 26.09.2020) zeigte in fünfzehn Programmpunkten Ausschnitte aus Opern-, Operetten- und Musicalproduktionen der kommenden, dieser und der vergangenen Spielzeiten, vorgetragen durch das Musiktheater-Ensemble des DNT und begleitet durch Yuka Beppu am Flügel, André Kassel am Cembalo und ein Streichquartett bestehend aus Johannes Hupach, Magdalena Krömer, Neasa Ni Bhriain und Astrid Müller.

Schon beim Betreten des Theaterhauses bis zum Platz im Großen Saal musste das Publikum den Mund-Nasen-Schutz aus Hygieneschutzgründen tragen. Im Saal wurden die Sitzabstände genau überwacht.

Schon die Ouvertüre zu “Il barbiere di Siviglia“ von Gioachino Rossini ließ aufhorchen, denn statt Orchesterklängen, ertönte eine Fassung für vier Männerstimmen und eine Frauenstimme, als Sänger-Orchester, sowie Klavier (Yuka Beppu) im Arrangement von Harry Frommermann von den „Comedian Harmonists“. Nach ersten Klängen aus dem Off, wurden mit dem Hochfahren der Bühne die schwarz-weiß gekleideten Interpreten Marko Kürsten, Oliver Kuhn, Frank Blees, Máté Sólyom-Nagy und Marlene Gaßner sichtbar. Die von den Interpreten adaptierte Ouvertüre erklang in perfekter Intonation und durch gestische und mimische Elemente parodistisch an den Comedian Harmonists orientierend, verwandelt in heitere Muse.

Als Entertainer zwischen den Ausschnitten agierte in flapsiger, langatmiger Manier und mit oberflächlichen Phrasen die Pandemiesituation und deren Auswirkungen auf das Theater streifend, der Schweizer Schauspieler, seit 2015/16 Mitglied des Schauspiel-Ensembles des DNT, Nahuel Häfliger. Seine Zwischentexte (Regie: Ioana Petre) standen im konträren Kontrast, ja fast im Bruch, zu den ausgezeichnet und anspruchsvoll musizierten Arien und Chören und unterbrachen stets die mühevoll aufgebaute Stimmung.

Monteverdis „Di misere Regina“ aus „Il ritorno d`Ulisse in patria“ (Premiere am 20. November) interpretierte die seit 2012/13 im Weimarer Ensemble singende Mezzosopranistin Sayaka Shigeshima als Penelope mit warmer, dunkel-timbrierter Stimme szenisch, indem sie singend einem grünen Müllcontainer entstieg und während ihres dramatischen rezitativischen Gesanges mit einer roten voluminösen Decke als einziger Requisite interagierte. Dazu erklang dezente Cembalobegleitung durch André Kassel. Der Übergang zu Richard Strauss` „Schläft sie? Nein, sie weinet – Ach, wir sind es eingewöhnet“ aus „Ariadne auf Naxos“ (Premiere: 07.03.2020), erfolgte plötzlich durch das Zu-Boden-sinken von Shigeshima. Emma Moore als Echo, Marlene Gaßner als Dryade und Heike Porstein als Najade betraten mit Sportmatten die Bühne, auf denen sie im Sportoutfit (Kostüme: Andrea Wöllner) Dehnungsübungen vollführten, wobei Moores Stimme in der Höhe etwas zu schrill wurde. Die brasilianische Sopranistin Camila Ribero-Souza, seit 2018 Ensemblemitglied des DNT, im weißen Spitzenkleid, sang und tanzte in beschwingter Operettenmanier in Oscar Straus` „Macht`s auf die Türen“ aus „Ein Walzertraum“ unter Begleitung von Yuka Beppu am Flügel. Perfekter weinseliger Operettenzauber, in bestechender sängerischer Leistung bis zum Spitzenton und passender mimischer und darstellerischer Untermalung.

Camila Ribero-Souza

Der aus Gießen stammende Tenor Jörn Eichler, seit 2013/14 Ensemblemitglied des DNT, zeigte mit weniger Erfolg seine kompositorische Schaffenskraft. Er interpretierte „Auf Wiedersehen“ aus seinem Stück „Zu guter Letzt“ nach Texten von Wilhelm Busch gemeinsam mit einem Kammerensemble aus vier Musikern (Johannes Huppach – Violine, Magdalena Krömer – Violine, Neasa Ni Bhriain – Viola, Astrid Müller – Violoncello). Das langsame Stück, meist einzig begleitet durch zwei Violinen, sang Eichler in tenoralem Sprechgesang und deutlicher deutscher Diktion. In musikalischer und darstellerischer Hinsicht war es von großer Statik geprägt. Der Gefangenenchor aus Beethovens „Fidelio“, als Hinweis auf das ausklingende Beethovenjahr, in homogenem Wohlklang interpretiert durch zehn Herren vom Opernchor des DNT, betrat mit Zollstöcken die Bühne. Durch die reduzierte Besetzung und das fehlende Orchester wurde der Gefangenenchor in Kammermusik verwandelt. Eine interessante Erfahrung, die allerdings der derzeitigen Pandemiesituation geschuldet ist. Die kleinen Soli übernahmen in ausgezeichneter Interpretation der 1. Tenor des Chores Klaus Wegener und der Solo-Bass Andreas Koch. Durch die dezente Interpretation ohne großen Chor und Orchester wurde die musikalische Faktur mit allen Kompositionsschichten des Stückes deutlich. Der Gesang erklang fast A-capella, jeder Ton war zu hören, wie bei einem Kammerensemble. Die brillante Koloratursopranistin Ylva Sofia Stenberg begeisterte in Leonard Bernsteins „Glitter and be gay“ aus „Candide“ in goldenem Kleid mit schwarzer Federboa auf dem Kopf, durch große stimmliche Ausgeglichenheit, Leichtigkeit in allen Registern und brillant-glitzernde Höhe mit großartiger Bühnenpräsenz. Begleitet wurde sie durch Yuka Beppu am Flügel. Selbst bei bravourösen und schwindelerregenden Koloraturen konnte sie sich im Tanze wiegen, ohne sängerische Einbußen. In Mozarts „La Ci Darem La Mano“ aus „Don Giovanni“ (Premiere: 08.09.2018) agierten Bariton Máté Sólyom-Nagy als Don Giovanni in gelben Kniebundhosen, gelbem Frack und mit langen blonden Locken und Sopranistin Emma Moore als Zerlina, seit 2018/19 Mitglied des Ensembles, in lila Kleid mit Reifrock und mit rosa Haaren und langer Feder auf dem Kopf, begleitet von André Kassel am Cembalo, auf einer kleinen Barockbühne inmitten der Bühne in barocken Kostümen. Bariton Sólyom-Nagy glänzte mit voluminöser, sonorer Bassstimme. Ein sehr homogen gesungenes Duett, szenisch bereichert durch das Spiel mit der Feder, um die gegenseitige Nähe auch mit Abstand andeuten zu können.

Die blaugekleideten Damen und zwei Herren des Opernchores sangen Puccinis „Coro a bocca chiusa“, den berühmten Summchor, aus „Madame Butterfly“, teilweise mit Mundschutz, begleitet von Yuka Beppu am Flügel, in durchsichtigem, reinem Klang in sehr guter Ensembleleistung. Bezüge zur Pandemie waren das angedeutete Anstoßen aus weiter Entfernung als Satire auf die gegenwärtigen Umstände. Marlene Gaßner als Antonias Mutter in schwarzem Kleid, Emma Moore als Antonia mit rosa Perücke und Frank Blees als Mirakel, seit 2007/08 Mitglied des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin, im schwarzen Anzug, sangen Offenbachs „Tod der Antonia“ aus „Hoffmanns Erzählungen“. Moore agierte mit zarter, silbrig-glänzender leichter Stimme in glanzvoller Höhe, Blees überzeugte durch tiefe Kantabilität und sehr gute Diktion und Gaßner mit warmem erdigem Stimmklang. Heike Porstein sang die Arie der Gräfin Almaviva „Dove sono i bei Momenti“ in Mozarts „Le nozze di Figaro“ mit zartem, engelsgleichem himmlischem Gesang im weißen Hosenanzug, es begleiteten Johannes Huppach (Violine), Astrid Müller (Violoncello) und André Kassel (Cembalo). Porstein erzeugte einen schwebenden und leichten Klang, in makelloser Reinheit und Geschmeidigkeit.

Porstein

Die dramatische Sopranistin Camila Ribero-Souza als Elisabeth mit „Dich teure Halle, grüß ich wieder“ aus Wagners „Tannhäuser“ beindruckte in ärmellosem Glitzerkleid mit voluminöser Wagnerstimme und passender Mimik. Wagner erklang ohne Bombast, als zartes Kammerstück, wodurch die Arie einen verwandelten Charakter erhielt. Ribero-Souzas deutsche Diktion ist noch verbesserungswürdig, aber größtenteils gut verständlich. Der koreanische Tenor Taejun Sun mit „Firenze é come un alberto fiorito“ aus Puccinis „Gianni Schicchi“ im schwarzen Frack, glänzte, begleitet von Yuka Beppu am Flügel, in makellosem, durchschlagskräftigem Tenor mit zartem Schmelz und in darstellerischer Interaktion mit Camila Ribero-Souza als Statistin. Máté Sólyom-Nagy im Anzug mit Tressen als Escamillo in Bizets „Carmen“ mit „Toréador, en Garde“ brillierte mit profunder und voluminöser Stimme, stimmlich wie darstellerisch sehr überzeugend. Szenische Interaktion erfolgte durch Camila Ribero-Souza und Taejun Sun, der sich auch im Falsett hören ließ. Der Abschluss mit „Willkommen, Bienvenue, Welcome“ aus Kanders Musical „Cabaret“ unter Mitwirkung fast aller Beteiligten, einschließlich des Moderators, war gesanglich und szenisch ein gelungener Schlusspunkt. Mit dem Zitat „Bei uns ist das Leben wunderschön“ wurde das Publikum unter starkem Applaus und drei Vorhängen in den Abend und damit die Realität entlassen.

Ein überwiegend gelungener Abend mit hervorragenden Leistungen von Heike Porstein, Camila Ribero-Souza, Ylva Stenberg und Taejun Sun.

Bilder (c) Candy Welz

Claudia Behn, 6.10.2020

NOVEMBER 1918

von Alfred Döblin / Musik Stefan Lano

19.11.2018

Mammutabend zu einem Mammutwerk

Es war ein Mammutabend zum Mammutwerk der Uraufführung „November 1918“ im DNT Weimar. Wer das durchhalten wollte, der mußte gut ausgeschlafen sein, um vier Stunden spannendes, anstrengendes und auch unterhaltsames Theater mit operndimensionalen Einlagen durchzuhalten. Die DNT Weimar Uraufführung von Döblins „November 1918“ folgt, so sagt es das Programmheft dem vierteiligen gleichnamigen Buch.

Alfred Döblin schrieb „November 1918“ in den Jahren 1937-1943 im französischen und amerikanischen Exil. In den Kriegsjahren fand sich kein Verleger, erst 1950 lag eine erste dreibändige Ausgabe vor, 1978 erschien eine vollständige Edition. In einer zupackenden, knappen, oft witzig-lakonischen Sprache führt Döblin seine Romanhelden durch das innere wie äußere Chaos der Zeit. „November 1918“ ist ein literarisches Jahrhundertwerk. Es ist Alfred Döblins umfangreichstes Werk, aber über viele Jahrzehnte war es fast völlig vergessen. „November 1918“ ist ein historischer Roman, der auf über 2000 Seiten den Epochenumbruch in Deutschland schildert, der mit dem Waffenstillstand am 11. November 1918 begann und der Gründung der Weimarer Republik endet. Wo, wenn nicht in Weimar sollte also dieses Werk aufgeführt werden. Weimar widerspiegelt alle großartigen und alle verhängnsivollen Entwicklungen Deutschlands.

Der erste Teil zeigt „Bürger und Soldaten“ in den ersten zwei Wochen der Weimarer Republik. Döblin hat die Auflösung des deutschen Heeres selbst im Elsass miterlebt. Auf mehreren Erzählebenen wird die Frustration der Soldaten, der Widerstand der Bürger gegen die neue Zeit ausgebreitet. Der zweite Teil führt nach Berlin, wo sich die neuen politischen Kräfte etablieren und einander erbittert bekämpfen. Wir erleben Friedrich Ebert und Karl Liebknecht bei politischen Veranstaltungen und Debatten, im Kabinett und in Hinterzimmern, aber auch das Volk, das sich „verraten“ fühlt. Im dritten Teil geht es um die Kriegsheimkehrer, eine verlorene Generation, die in den Materialschlachten jede Illusion verlor, sich jetzt vergeblich müht, Anschluss an die neue Zeit zu finden, und allzu leicht auf die reaktionäre Rhetorik der neuen Rechten hereinfällt. Im Abschluss entwirft das Stück nach Döblin ein Porträt der Revolutionäre Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Ihr politisches Scheitern und ihr gewaltsamer Tod stehen für den missglückten Versuch, eine deutsche sozialistische Utopie zu verwirklichen.

Die Theaterfassung von André Bücker und Beate Seidel mit der Musik von Stefan Lano will die Tetralogie offenbar als Komplett-Fassung spielen. Das Bühnenbild hat Jan Steigert entworfen und die Kostüme Suse Tobisch. Die Räume und Atmosphären, die dabei entstehen, schaffen ein Zeit-Colorit, das den Zuschauer hineinnimmt in diese Zeit politischer und privater Umbrüche. Der Gesamteindruck bis zur Pause ist extrem deklamatorisch. Die Schauspieler sprechen mit Mikroports, was den Agitprop-Charakter noch verstärkt. Bei den Massenszenen ist das sicher richtig, aber bei den Dialogszenen nervt es irgendwann stark. Nach der Pause wird es vor allem in den Kriegsheimkehrer-Dialogen zwischen Maus und Becker einfach menschlicher. Ihre Sorgen und Hoffnungen, ihre Versuche irgendwie wieder Fuss zu fassen,sind nachvollziehbar gespielt. Die Szenen der politischen Entwicklungen rutschen manchmal ins Klamaukafte. Die Akteure von Militär bis zu den Sozialdemokraten wirken schablonenhaft und sind es auch von Kostümen.

Breit angelegt sind Eberts ängstliche, abwägende und oft auch wütende innere Monologe. Der Politiker sitzt auch in Berlin und telefoniert jeden Abend über die „Geheimlinie 998“ mit Hindenburgs Oberster Heeresleitung, die im Schloss Wilhelmshöhe in Kassel sitzt. Man belauert sich, versucht sich zu hintergehen und weiß doch, dass man sich im November 1918, noch vor dem Versailler Vertrag, nicht einfach ignorieren kann. Die politische Situation ist chaotisch, alles scheint möglich – sowohl eine Revolution des Proletariats nach dem russischen Vorbild von 1917 als auch eine reaktionäre Militärdiktatur. Eberts Paktieren führt zwar nicht zur letzteren Option, aber sehr wohl zum blutigen Scheitern der Revolution. Das alles zeigt die Bühne des DNT in epischer Breite. Nach Döblins Vorlage macht die DNT-Inszenierung die verborgenen Dimensionen der menschlichen Existenz sichtbar, wie die „dunklen Strahlungen“, von denen Beckers Lehrerkollege, der Naturwissenschaftler Dr. Krug spricht.

„November 1918“ erscheint so als schwarzer Spiegel, den das DNT Weimar auch der heutigen Zeit und den in ihr lebenden Menschen vorhält. Die Inszenierung entwickelt eine „Überrealität“ mit Bruchstücken einer literarischen „Sphärenmusik“ als Ausdruck höherer Vernunft. Beckers Ich-Spaltungen etwa können auf diese Weise sowohl psychisch als auch religiös aufgefasst werden, ohne dass sich diese Lesarten gegenseitig ausschließen.

„Sphärenmusik“ sind vor allem auch die Stefan Lano komponierten Rilke-Lieder, die musikalisch hörbar von Alban Berg inspiriert sind. Gerade diese Musik schafft sehr stark diesen „überrealen“ Eindruck. Gelungen sind auch die Chorauftritte sowohl als Sprechchöre als auch mit diversen bekannten Arbeiterliedern. Andres Reukauf hat die Soldatenlieder arrangiert und Jens Petereit hat den Chor fit gemacht. Max Landgrebe als Friedrich Becker und Thomas Kramer als Maus spielen ihre Rollen treffsicher. Auch Simone Müller als Hilde ist eine Frau ihrer Zeit. Die anderen Rollen sind dann aber sehr typenhaft und wenig individuell präsentiert. Alles in allem ist „November 1918“ eine sehens- und auseindersetzungswerte Inszenierung. Bestens geeignet auch für Politiker, vor allem von der SPD. Gerade für das heutige Verständnis vom Ersten Weltkrieg als „Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts liefert diese Uraufführung einen Einblick in die Mentalität der deutschen Besiegten. Döblin sah viele Zusammenhänge lange vor jeder historischen Analyse. Die DNT Weimar Uraufführung von Döblins „November 1918“ macht diese Zeit aus verschiedenen Perspektiven erlebbar. Das ist schon eine Leistung.

Bilder (c) Nationaltheater / Candy Welz

Thomas Janda 20.11.2018

Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wien)

Leonard Bernstein

Candide

Vorstellung 3.11. 2017r

Witzig spritzige Suche nach der besten Welt

Gleich zu Beginn wurde ich sehr optimistisch, dieser Candide-Abend im DNT wird ein musikalisches Feuerwerk werden. Aus dem Orchestergraben traf mich in der fünften Reihe ein Tsunami der Ouvertüren-Töne. Dominik Beykirch peitscht das Orchester mit dynamischer Präzision voran. Das wird höllisch-heiter, dachte ich schon mehr als aufgeputscht.

Dominik Beykirch hält diesen Schwung den ganzen Abend durch und die Weimarer Staatskapelle setzt die musikalischen Akzente so präzis, so pointiert, aber auch so feinsinnig und manchmal grazil, dass man mit Dauerlust folgen will. Bernsteins Ohrwürmer macht Beykirch so präsent, dass man sie auch noch mit nach Hause nimmt.

Von ihrem Lehrer, dem Philosophen Dr. Pangloss, sind Candide und seine Gefährtin Kunigunde in dem Glauben erzogen worden, in der »besten aller Welten« zu leben. Was das Leben in der realen Erprobung dann für sie bereithält, könnte kaum härter und schonungsloser sein: Einem Krieg durch Flucht entkommen, wird Candide von der Inquisition zum Tode verurteilt, kann der Vollstreckung nur mit letzter Not, aufgrund eines Erdbebens, entgehen. Kunigunde indes muss ihr Leben als Prostituierte fristen. Die beiden treffen sich wieder, werden unversehens reich, verlieren das Geld aber ebenso schnell wieder. Von dem, was bleibt, kauft Candide seinen Lehrer Pangloss von einer Galeere frei, auf der dieser Frondienste hatte leisten müssen. So sehr sich die an der Lehre vom „Guten in der Welt“ Geschulten von allen Übeln der Welt fernzuhalten versuchen: Überall stoßen sie auf die unmenschlichen Auswüchse menschlicher Schwäche – auf Ausbeutung, Mord und geistige Verirrung. Am Ende finden sich Candide und Kunigunde auf einem kleinen Landsitz wieder, wo sie ihr Resümee des Erlebten formulieren: „Es ist nötig, unseren Garten zu bestellen.“ In Candide kommen vor: der Preis, den ein Europäer für den Zucker zahlen muss, den er aus Übersee bezieht, das Erdbeben von Lissabon und wie die Kirche danach Juden verbrennen lässt, um Gott zu gefallen, und der Papst, wie er jährlich 3000 Jungen zu Kastraten verstümmeln lässt, um ihre süßen Stimmchen als Chorknaben zu erhalten und eben das sympathische Programm Eldorados: Schönheit und Luxus für Alle!

Regisseur Martin G. Berger jagt die Protagonisten um die Welt mit einer TV-SPIEL-SHOW und minimalistischen Gesten. Da sind z. B. die hübschen roten Eldorado-Schafe und die heile filmische Touristenwelt rund um das DNT-Gebäude. Was Dominik Beykirch für das Orchester ist, das ist Dascha Trautwein als Voltaire für die Dramaturgie der Inszenierung.

Als Erzähler und Conférencier ist sie zotig und zynisch, keck und elegant, fies und frech, dreist und drollig und bildet so Klammer und Rahmen zwischen und mitten in den Geschehnissen der moralischen Erkenntnisfahrt. Dabei geht sie auch mal Optimismus suchend, auf das Publikum in der ersten Reihe los. So steigert sie beständig den Höllenwitz des Stückes. Man lacht immer mit und ist doch oft geschockt.

Dascha Trautwein als Voltaire sorgt für schnoddrige Stimmung und erzielt gerade damit diese Absurdität in der Zuschauerwahrnehmung. Regisseur Berger sorgt für ständiges Wechselspiel mit dem Publikum. Da klettert Candide in die fünfte Reihe und wird dort mit Weißwurst und Bierflasche in die Armee gelockt und später muss er Spießrutenlauf absolvieren. Berger bezieht auch das Publikum mit ein, indem sich alle in Spiegelflächen auf der Bühne sehen. So ist jeder mittendrin in der Weltgeschichte der Scheinmoral und Schandtaten. Der Naivling wird aus moralischem Antrieb selbst zum Täter und tötet die Liebhaber seiner Kunigunde.

Artjom Korotkov (Candide) und Maria Perlt (Kunigunde) sind eine fantastische Besetzung. Auch die anderen Akteure wie Uwe Schenker-Primus (Pangloss) und Alexander Günther (Martin / Jacques / Don Issacar) spielen mit ungeheurem Witz und überbordender Spiellust. Genauso gut und pfiffig spielen die Darsteller der kleineren Rollen Nikolaus Nitzsche (Maximilian / Senor I), Caterina Maier (Paquett ), Stefanie Dietrich (Alte Frau), Jörn Eichler (Cacambo / Großinquisistor I / Vanderdendur / Pfarrer) und auch Jaesig Lee (Gouverneur / König Theodor), Oliver Luhn (Inquisitor II,Sultan Achmed), Andreas Koch (Inquisitor III / Zar Ivan / Hauptmann ), Klaus Wegener (König Stanislaus / Bayerischer König / Seemann), Xiaoyu Wei (König Karl Eduard ), Chong Ken Kim (König Hermann Augustus).

Regisseur Martin G. Berger hat mit seinem Team: Sarah-Katharina Karl (Bühne), Sabine Hartzsch (Kostüme), Friedrich Bührer (Choreografie), Bahadir Hamdemir (Video) eine Gestaltung entwickelt, die keinen Zuschauer teilnahmslos lässt. Man fühlt sich herausgefordert und hat doch Spaß dabei. Unterhaltsam sprudelt die Inszenierung vom Beginn bis zum Schluss. Da gibt es Slapstick und Revue in Perfektion, denn auch die Glamourgirls bezuckern. Zum Applaus erklingt auch noch einmal die Motto-Musik aus dem Orchestergraben. So endet ein bitter-zynischer Unterhaltungsabend noch mit einer Quasi-Revue-Zugabe. So viel treffende szenische Umsetzung, so viel spritzige Musik, so viel gelungene Theatereffekte, so viel stimmiges Spektakel und das alles um eine luziferische Wette mit Höllenspaß präsentieren. Wirklich beeindruckend spielt auch der Chor mit, ob bigotte, hysterische oder wunderselige Stimmung, alles gelingt ihnen enorm plastisch.

Voltaire entwirft keine Gesellschaftskritik, sondern eine Kritik am Autoritätsglauben, am Optimismus derjenigen, die naiv auf das Gute in der Welt und im Menschen vertrauen. Voltaires Grundaussage wird durch Regisseur Martin G. Berger bestens in Szene gesetzt: Lass dich nicht auf leere Versprechungen ein! Vertraue auf deine eigene Wahrnehmung und bilde dir dein eigenes Urteil und bedenke, jede Macht ist vergänglich.

Und diesen Gedanken hat Bernstein in so spritzige Musik gepackt. Und das DNT-Weimar führt das so gelungen auf. Was will man mehr? Da muss man hin!

Bilder (c) Vincent Leifer

Thomas Janda 9.11.2017

Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wien)

-----

Weitere Aufführungen: 19. 11., 10. 12. und 26. 12. 17 sowie 12.1. 18

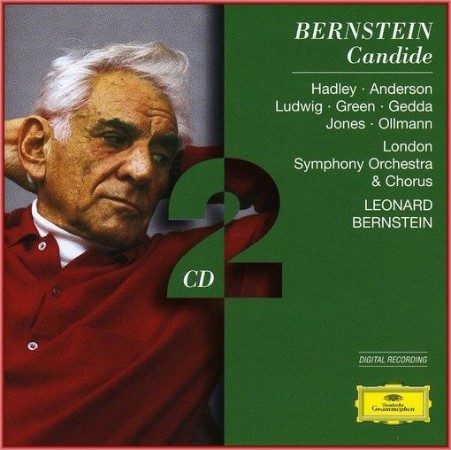

"the one and only!" - OPERNFREUND CD TIPP

LULU

Aufführung am 26.02.2017

Kühle Bauhaus-Pracht

Zum ersten Mal wird Lulu im Deutschen Nationaltheater Weimar gespielt und zwar in der vervollständigten Fassung des österreichischen Komponisten Friedrich Cerha mit vollendeten dritten Akt.

Der Weimarer Weg zu dieser Lulu-Aufführung war nicht ganz einfach. Der US-Amerikaner Stefan Lano musste die Musikalische Leitung von Patrick Lange übernehmen. Tja, und dann fehlt auch noch die Lulu-Besetzung aus. Doch schließlich wird alles gut und Sopranistin Marisol Montalvo springt ein. Marisol Montalvo ist inzwischen eine Spezialistin für die Lulu-Rolle, die hat sie an verschiedenen Opernhäusern schon gesungen: Paris, Wien, Toulouse und Basel. Sie wird zum gesanglichen Stern der Aufführung.

Die Bühne präsentiert sich zunächst im Bauhaus-Stil mit weiß lackierten Metallprofilen, die sechs unterschiedliche Räume darstellen. Eine transparente kühle Atmosphäre und hier tritt der Zoodirektor auf. Gespielt wird er von Damon Nestor Ploumis. Mit sensations-anmutenden Versprechungen lädt er sein Publikum ein und offeriert verschiedene Ungeheuer, auch die Schlange Lulu.

Regisseurin Elisabeth Stöppler zeigt eine Menagerie verschiedener Typen, die später alle von Lulu dirigiert werden. Alle verfallen ihr, außer Dr. Schön, gespielt von Bjørn Waag. Der opfert sie am Ende in einer ziemlich brutal wirkenden Vergewaltigungsszene. Das Publikum hält noch einige Zeit den Atem an. Doch dazwischen liegt viel Entwickelung. Regisseurin Elisabeth Stöppler schafft einen Dampfkessel der Emotionen und in dem triumphiert über alle Marisol Montalvo als Lulu. Da ist die ergebene Gräfin Geschwitz gesungen von Sayaka Shigeshima, immer geduldig und bereit sich aufzuopfern. Artjom Korotkov singt den Alwa, der seine Identität sucht, aber kläglich scheitert als wildgewordener Hipster. Später wird er noch einen Amoklauf veranstalten. Christoph Stegemann mimt Lulus Vater Schigolch. Günter Moderegger tritt gleich in drei Rollen auf: Medizinalrat, Bankier und Professor. Damon Nestor Ploumis spielt, ziemlich energisch, den Tierbändiger und den Theaterdirektor und auch den Athleten Rodrigo. Jörn Eichler interpretiert die Rolle des Malers ganz überzeugend.

Regisseurin Elisabeth Stöppler setzt intensiv die Drehbühne ein, immer wieder passiert etwas in einem der sechs Räume. Mit der Musik zusammen haben einige Szenen auch etwas Überraschendes. Dennoch verbraucht sich dieser Raum auch bis zur Pause. Die weißen Gitterbauten von Hermann Feuchter schaffen zwar eine hohe Präsenz der Protagonisten. Doch nach knapp zwei Stunden hat man sich am Bühnenbild auch satt gesehen. Nach Pausenumbau wird es allerdings auch wieder optisch interessant.

Stöpplers Figurenführung für Marisol Montalvo als Lulu vermittelt zu wenig innere Entwickelung. Oder will sie ihre Hauptheldin so äußerlich ambitioniert? Zum Schluss wird sie dann noch den Vorgängen entsprechend hektisch. Marisol Montalvo in ihren Boutique-Outfits ist immer charmant und auch ein wenig kindlich. Ups, da ist eben mal wieder ein Männlein über die Wupper gegangen, sozusagen. Das würde dramaturgisch eigentlich genügen, denn am Ende unterliegt sie ja schließlich dem gnadenlosen Dr. Schön.

Warum als Nebengeschichte noch ein Amoklauf stattfinden muss, das erschließt sich nicht so richtig. Natürlich stehen dann alle Hingestreckten auch wieder auf. Das schafft schon Verwirrung.

Die Kostüme von Nicole Pleuler wirken im Rahmen der Stöpplerschen Inszenierung treffend und unterstützen die jeweiligen Charaktere sehr gut, vom schlabbrigen Athleten bis zu Alwas Sturmfrisur.

Stefan Lano führt die Staatskapelle Weimar in faszinierende Klangräume. Er erzeugt, immer dem Orchester Struktur gebend, Momente von großer Spannung und schafft Emotionen, die keinen Zuhörer kalt lassen. Sein Zusammenspiel mit den Sängern ist gut, dennoch hätte die Lautstärkenabstimmung vor allem mit Marisol Montalvo besser sein können. Ihr fehlt es manchmal an Volumen.

Viel Volumen haben dagegen Bjørn Waag als Dr. Schön und Damon Nestor Ploumis als Tierbändiger und Theaterdirektor. Sayaka Shigeshima (Gräfin Geschwitz) wirkt mit ihrer samtweichen Stimme und ihrem darstellerischen Talent, in ihrer dienenden Rollengestaltung als dramaturgisch interessanter Gegenpart zu Lulu. Auch die kleineren Rollen werden gut gesungen und gespielt: Alexander Günther als Prinz, Kathrin Filip (Mädchen), Ulrika Strömstedt (Mutter), Paloma Pelissier (Kunstgewerblerin), Chao Deng (Journalist), Jens Schmiedeke (Kammerdiener) und Oliver Luhn (Aujust).

Ein sehens- und diskussionswerte Lulu-Inszenierung von Regisseurin Elisabeth Stöppler, die auf jeden Fall zur Meinungsbildung herausfordert und Stefan Lano, der die Staatskapelle Weimar durch schnell wechselnde Klangfarben und rhythmischen Strukturen führt und dabei immer den Überblick behält. Hingehen, hinschauen, hinhören – das lohnt sich!

Bilder (c) Vincent Stefan

Thomas Janda 4.3.2017

Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wien)

DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG

Vorstellung am 25.12. 2016

"Modern" und überzeugend

In einer packenden Inszenierung von Vera Nemirova wird derzeit ‚Meistersinger‘ in einer Coproduktion der Städte Erfurt und Weimar gegeben. Die Handlung wird in die Nachkriegszeit verlegt, ansonsten interpretiert Nemirova das Stück ganz aus sich selbst heraus, wenn sie dabei auch zu eigenwilligen Schlüssen kommt. Zum Vorspiel schaut sich ein Publikum in einem einfachen längsgeschnittenen braunverkleideten Saal (Bühne: Tom Musch) Dokumentarfilme aus der Nazizeit und aus dem 2.Weltkrieg an, was auch zu heftigen Bewegungen innerhalb der Stuhlreihen führt. Nach Absingen des Chorals konfrontiert David Stolzing mit den ausgepichten Regeln des Meistergesangs.

Während der Ansprache Pogners fühlen sich die Meistersinger plötzlich wie im Fitnessstudio und jeder trainiert auf seine Weise in Sportklamotten. So fließen immer wieder moderne Aspekte in die Regie ein. Neben ihrer schwarzen (Regisseurs-) Einheitskluft haben die Meistersinger also auch schreiend türkisgrüne Trainingsanzüge im Schrank (Kostüm: Marie-Therese Jossen), in denen sie sich total verausgaben. Nur so können sie offensichtlich als gesellschaftliche Elite bestehen. Tom Musch führt seine Szenen fort, indem er eine Nachkriegsarchitektur als planlose Verbauung vorführt. Es handelt sich um vier rechteckige, echt trashige Häuser, darunter das Sachs-Haus mit Schriftzug und Neon-Damenschuh, rechts davon etwas größer das Pognerhaus mit einer Art Veranda als Balkon, die in der Innenszene auch als ‚Separé‘ für den Merker dient. Beim Vorspiel zum 3.Akt sind darin Orchesterpulte aufgestellt, und der Merker dirigiert das Vorspiel mit.

Er selber hat aber nur einen völlig verzogenen, kaputt ‚verpeilten‘ Notenständer. In diesen Ambienten wird in sinnfälliger Personenregie agiert. Bei der Prügelszene hampeln die die Akteure mit Stöcken und Baseballschlägern bewehrt herum. Beckmesser sang sein Ständchen davor mit Elektronikanlage verstärkt und Einspielung seines Leier-Liedes darauf. Bei der Schlußszene treten die Zünfte und das Volk vom Zuschauerraum her auf, Mädel von Fürth in Trachten, das Volk trashig aber liebevoll eingekleidet. Nach seinem Lied dreht Beckmesser völlig durch und wird bei entblößtem Oberkörper aus der Menge herauseskortiert. Nach Stolzings Preislied im Smoking tritt dieser nach Verweigerung der Meisterwürde mit Eva durch den Zuschauerraum ab. Sachs in schwarzem Anzug mit Fliege verliert nach der Schlußansprache völlig die Contenance, rauft sich die Haare, wälzt sich bei der Akklamation durchs Volk quasi auf der Bühne. Anscheinend kommt er doch nicht über seine große Liebe zu Eva hinweg, die sich immer wieder auch als reizendes kleines Kind (Nina Bloch) zeigte.

Durch den Einbezug in die Szene wirkt das Vorspiel vielleicht nicht so dramatisch aufgeladen, als quasi Vorwegnahme des gesamten Werks. Die Staatskapelle Weimar versteht es, unter Kirill Karabits wunderbar zu begleiten. Karabits verliert nie den Kontakt zur Bühne, lässt aber das Orchester auch mal klangstark eingreifen. Eine schöne Insel im Getümmel stellt das Quintett dar, das traumselig die Johannisnacht in den Stimmen transzendiert. Die Chöre des DNT Weimars und des Theaters Erfurt singen sehr klangmächtig, aber auch schlank und durchhörbar. Den Nachtwächter gibt Mate Solyom-Nagy mit einer fast mysteriösen Aura, so als wäre vorher gar nichts gewesen. Die Magdalene wird von Sayaka Shigeshima ganz brillant schönstimmig gegeben wie sie auch vom Aussehen her punkten kann und gar nicht karg wirkt. Ihr David stellt Jörn Eichler mit witzigen Pointen dar und hat einen angenehmen biegsamen Tenor zu Eigen.

Das Meistersinger Ensemble ist mit Richard Carolucci, Jörg Rathman, Alexander Günther, Yong-Jae Moon, Gregor Loebel und Daeyoung Kim auch stimmlich vielfarbig bestens besetzt. Veit Pogner wird von Vazgen Ghazaryan mit einem schmiegsam balsamischen Bariton zelebriert. Den Beckmesser singt mit gut artikuliertem und kräftigem Bariton Andreas Jören von der Seite, Björn Waag ist in der Szene sozusagen der Spielmeister sowie unentbehrlicher Protagonist in dieser Inszenierung. Heiko Börner gibt einen schlagkräftigen Haudegen als Stolzing ab und kann den Preisliedern auch tenorale Glut verleihen. Seine Eva ist mit berückendem kostbaren Sopran Larissa Krokhina, und den Sachs gibt glanzvoll, allen Gemütsschwankungen angepaßt, Frank van Hove, der, eher klein gewachsen, die Szene doch beherrscht, auch in seiner finalen Verzweiflung. Sein Baßbariton trägt schön in den Monologen und generiert ein Fluidum edlen Gesangs.

Bilder (c) Nationaltheater Mannheim / Edelhoff

Friedeon Rosén 5.1.17

Besonderen Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wien)

DER ROSENKAVALIER

Premiere am 31. Oktober 2014

Octavian von der Peepshow zum alten Pensionisten

Die Idee zum Rosenkavalier entstand im Februar 1909 in Weimar. In einem Brief skizzierte Hugo von Hofmannsthal Richard Strauss seine ersten Ideen dazu. Rechtzeitig zum 150. Geburtstag des Komponisten (der hier übrigens 1889 Kapellmeister wurde) brachte das Deutsche Nationaltheater Weimar eine Neufassung dieses Publikumsrenners auf die Bühne. Vera Nemirova, in Wien durch ihre wenig geglückten Inszenierungen von Pique Dame und Macbeth einschlägig bekannt, führte dabei Regie. Und sie bringt uns (man will schon fast sagen natürlich) von der Ära Maria Theresias in eine unbestimmte Zeit: Die Kostüme von Tom Busch, der auch für das Bühnenbild verantwortlich zeichnet, schwanken zwischen ausgeflipptem Heute (dazu passen auch die sensationslüsternen Protagonisten, die mit Handys immer wieder Schnappschüsse von kompromittierenden Szenen machen) und dem Fin de Siècle, wie sich etwa am Reitrock und den Breeches von Octavian erkennen lässt.

Nach Öffnen des Vorhanges sieht man den Haushofmeister der Feldmarschallin onanierend vor einem Peep-Show-Fenster die Liebesnacht seiner Chefin mit Octavian beobachten. Die eintreffende “gewöhnliche Bagagi” stört ihn bei seinen erotischen Beobachtungen und erhält von ihm die Formulare für die Vorsprache bei der Fürstin zum Ausfüllen, das Volk darf nun auch den Seitensprung durch die Glasscheiben mitbeobachten. Die Drehbühne gibt nun den Blick frei auf das Liebespaar, ein 360-Grad-Bühnenprospekt (mehr oder weniger geschmackvoll tapeziert) zieht sich durch alle drei Akte. Na, das kann was werden, ein Rosenkavalier in der Peep-Show! Man ist auf Schlimmes gefasst. Aber Nemirova geht bald die Luft für Verrücktheiten aus. Hin und wieder erinnern ein paar Szenen an die “Grundschule des Regietheaters”, wie etwa eine kofferpackende Feldmarschallin am Ende von Akt 1 oder das “heftige Fummeln” von Faninal mit der Leitmetzerin beim Warten auf das Eintreffen des Rosenkavaliers. Dass die beiden etwas miteinander haben ist ja durchaus nicht abwegig, dass aber der neureiche Wiener ausgerechnet zu den Worten “Er kommt, er kommt” seinen Orgasmus hat, lässt die Szene allzu sehr in die Nähe der Schmiere abrutschen.

Viel Lärm und Bewegung enthalten die Ereignisse im Hause Faninals, bei denen aber die Führung des Chores (Leitung Markus Oppeneiger) und der Statisterie zu wünschen übrig ließ. Hier wäre ordentlicher zu proben gewesen. Dem standen aber durchaus witzige und interessante Details gegenüber, so etwa die Figur des Leopold (Julius Kuhn), dem anscheinend das unmögliche Auftreten und Gehabe seines Papas äußerst peinlich ist und der lieber heute als morgen die Seiten wechseln möchte. Sein unbemerktes Einschleichen und Beobachten der Fürstin in Akt 1 deutet an, dass er wohl gerne deren künftiger Liebhaber sein möchte. Auch die Federbetten für den Baron Ochs auf Lerchenau, die auf der Festtafel im Faninal’schen Haus drapiert werden oder das Verhalten der beiden behandelnden Ärzte, die sich ausgiebig an der Bar bedienen, zeigt von Humor und bestätigt die Bezeichnung des Rosenkavaliers als “Komödie für Musik in drei Aufzügen”. Wie ja Richard Strauss zu Hofmannsthal selbst gesagt hatte: “Vergessen Sie nicht, dass das Publikum auch lachen sollte! Lachen, nicht lächeln und schmunzeln!” Das gelang Nemirova einige Male wirklich ausgezeichnet.

Beim dritten Akt im Beisl scheitert die Regisseurin aber komplett. Zugegeben die “Geisterbahnszenen” sind nicht gerade einfach auf die Bühne zu bringen und gerade hier bot auch das Bühnenbild nicht die besten Voraussetzungen! Die eigentliche Personenführung gelang dem Regieteam ausgezeichnet, perfekt umgesetzt wurde sie auch von den Sängern. Und das ureigentliche Themas des Rosenkavaliers, die Zeit, wird im Finale unkonventionell beleuchtet: Nachdem die Feldmarschallin abgetreten ist, ziehen sich Sophie und Octavian typische Hauswesten von Pensionisten über, setzen sich auf ein Sofa, lehnen sich aneinander und helfen sich gegenseitig die Fernbedienung fürs TV-Gerät zu bedienen – bewegend! Ein wirklich schöner Moment, besonders nach dem immer wieder zu Tränen rührenden Terzett der drei Frauenstimmen. Dass der Mohr sich am Ende als Valzacchi herausstellt, der sich mit dem weißen Taschentuch die schwarze Farbe abwischt, das erschloss sich dann aber nicht wirklich.

Musikalisch wurde man als Gast aus Wien erstaunlich verwöhnt. Stefan Solyom, der schwedische Chefdirigent der Weimarer Staatskapelle, fand meist den richtigen Ton, griff manchmal recht forsch zu und ließ die Dialoge nur so dahinpurzeln, was den Sängern einiges abverlangte, aber bravourös gemeistert wurde. Beim Finalterzett setzte er leider zu sehr auf Dramatik und Dynamik, da wären feinere Töne wünschenswert gewesen. Und auch die Staatskapelle Weimar präsentierte sich in Hochform, einzig das manchmal zu radikale Hervortreten der Bläser hätte nicht sein müssen, da können die Akzente auch subtiler kommen.

Der Star des Abends war für mich Katarina Giotas, die einen draufgängerischen, virilen Octavian sang: Stets in jugendlichem Übermut forcierend, alle Verwandlungsszenen auf offener Bühne souverän meisternd, ihre Stimme blüht in der Höhe richtig auf und hat dennoch das wunderbare Mezzo-Timbre, das in dieser Rolle gefordert ist. Die Schwedin fand in der Südafrikanerin Johanni van Ostrum einen kongenialen Widerpart als Feldmarschallin. Ihr Monolog im ersten Akt braucht sich vor berühmteren Vorgängerinnen nicht zu verstecken und wie sie mit sanfter Wehmut am Ende mit Faninal über die “jungen Leut” resümiert, das berührte ungemein. Die Österreicherin Elisabeth Wimmer hatte eine sehr emanzipierte Sophie zu gestalten und erfüllte diese Aufgabe perfekt. Fast zu perfekt, jede Geste saß wie gefordert, manchmal würde man sich wünschen, die Sängerin würde sich mehr Freiraum von den Regieanweisungen nehmen. Ihr Sopran scheint auch schon leicht über diese Rolle hinaus gewachsen zu sein, denn die federnde Leichtigkeit fehlt ihr manchmal schon. Es wäre schön sie in “gewichtigeren” Partien zu sehen, vielleicht in ihrer Heimat? Denn ihr Vertrag in Weimar endet im Sommer.

Dirk Aleschus gab sein Rollendebüt als Baron Ochs auf Lerchenau, und der gebürtige Neubrandenburger, der schon bei den Salzburger Festspielen Cover für Günther Groissböck war, tat dies mit Bravour. Der Zweimeter-Mann stellte die Idealbesetzung für den lüsternen Kerl dar, der jedem Rock nachläuft. Man merkt ihm auch an, wie sehr er das szenische Spiel liebt. Am Premierentag hemmte ihn leider eine Erkältung etwas, und es ist das ewige Problem von nicht so arrivierten Sängern, sich dann ansagen zu lassen oder abzusagen. Aber Aleschus meisterte seine Aufgabe dennoch hervorragend, der Schüler von Kurt Moll outrierte auch nie, obwohl allein das Kostüm und die Maske ihn an die Grenze zur Parodie brachten. Die Lacher, die Strauss ja forderte, hatte er jedenfalls immer auf seiner Seite.

Ein gewichtiger Herr von Faninal mit Ähnlichkeiten zu (dem in Thüringen sicherlich nicht bekannten) Hannes Kartnig war Uwe Schenker-Primus, der in absoluter Textdeutlichkeit den neureichen Schnösel perfekt umsetzte. Heike Porsteins Jungfer Marianne Leitmetzerin bewies, dass sie alles in der Welt ist, nur keine Jungfer. Schrill und witzig machte sie aus dieser Rolle eine kleine Charakterstudie! Vom Intrigantenpaar Valzacchi (Jörn Eichler) und Annina (Sayaka Shigeshima) ließ eher letztgenannte Aufhorchen. Witzig kokettiert sie mit dem Baron, ihr Mezzo hat durchaus Potenzial. Andreas Koch war sowohl als Polizeikommissar als auch als Notar pointiert unterwegs, Jens Schiedeke gefiel als Haushofmeister bei der Feldmarschallin besser als sein Faninal’sches Pendant Jong-Kwueol Lee. Klaus Wegener war der Wirt und mit Jaesig Lee hörte man einen Sänger, wie er sein soll: mit Schmelz und strahlender Höhe.

Alles in allem eine gelungene Produktion, hätte die Regisseurin auf so manchen “Regietheaterunfug” verzichtet, könnte man von einem rauschenden Erfolg berichten. Amüsiert hat sich das Publikum aber auf alle Fälle, ein paar schüchterne Buhs gegen das Regieteam taten dem elfminütigen Applaus keinen Abbruch.

Ernst Kopica 1.11.14 Fotos: Vincent Leifer/Nationaltheater Weimar

LOHENGRIN

Premiere: 7.9. 2013

Die Frau als „Erlöserin“

Jeder einmal muss die Frau als „Erlöserin“ herhalten – auch, wenn sie am Ende nicht „entseelt zu Boden sinkt“, sondern desillusioniert abgeht. An diesem Abend heißt die „Erlöserin“ Johanni van Oostrum. Wäre sie nicht gewesen, wäre die vom Weimarer Publikum lautstark umjubelte Premiere des „Lohengrin“ vokal nicht ganz so glanzvoll verlaufen. Diesen Namen sollte man sich merken – denn was ansonsten in Weimar geboten wurde, war, gemessen an der Bedeutung einer Weimarer „Lohengrin“-Aufführung (mit der sie sich in die lange Reihe der Neuinszenierungen seit der 1850er-Premiere stellt), weit weniger glanzvoll. Allein Johanni van Oostrum verbürgte unter den Solisten die völlige stimmliche Dignität einer szenisch problematischen, musikalisch unausgewogenen, wenn auch nicht gerade „schlechten“ Aufführung, die bewies, wie schwierig es selbst für ein Staatstheater ist, Wagner adäquat zu besetzen; das Orchester spielt allerdings unter Stefan Solyom genau, unverwaschen, poetisch und dramatisch auf.

Der Lohengrin des Heiko Börner aber ist, was zur trivialisierenden Inszenierung passt, kein strahlender Tenor, sondern quasi ein Mann aus dem mittleren Stimmvolk, der das Beste aus einer hoffnungslosen Situation macht. Er macht seine Sache sozusagen „anständig“, bevor er die Gralserzählung mit jener Energie bringt, die fast vergessen lässt, dass er zwei Akte lang mit leicht verschwommener Artikulation einen baritonalen Lohengrin singt, der in den Höhen stets ins Lagrimoso ausbricht. Nicht jedem mag der leicht weinerliche Ton gefallen, den man nicht mit „deutschem Belcanto“ verwechseln sollte.

Insbesondere umjubelt, geradezu umschrieen wurde Andrea Baker, deren Ortrud zwar zu gewaltigen Ausbrüchen fähig war, aber wer schrille, diskantierende Lautstärke mit dramatischem Ausdruck verwechselt, verpasste glücklicherweise die Chance, die unangenehm überanstrengten Spitzentöne wahrzunehmen. Wer Björn Waag als Telramund hörte und aus früheren Aufführungen in Erinnerung hatte, musste erkennen, dass der einstige glänzende Mozart- und Wagnersänger (der etwa in den 90er Jahren einen unvergesslichen Beckmesser sang) längst nicht mehr so elegant und lyrisch hell klingt wie damals. Nun ist Telramund natürlich kein Guglielmo, aber erst im zweiten Akt gelang es Waag, das sogenannte Charakteristische mit dem Stimmschönen zu verbinden – allein auch dies passte zu einer Inszenierung, die dem Telramund eine sonderbar zwielichtige Rolle zuweist, in der er der vergeblich Triumphierende bleibt. Vortrefflich: Uwe Schenker-Primus' Heerrufer, und dies auch, bei aller Problematik der Szene, als Spieler. Gut auch der jugendliche Daeyoung Kim als König.

Zur Regie Tobias Kratzers wäre nur zu sagen, dass sie den „Lohengrin“ als misslingendes Spiel im Spiel anlegt, in dem den dunklen Gestalten die Rollen der funktionslosen Spielverderber zugewiesen werden. Im fast leeren Einheitsraum, in dem man auf ein Wunder wartet, das einen von der Lieblosigkeit erlöst, tut man so, als könnte man sich das Wunder, den charismatischen „Führer“ herbeispielen. Dagegen wäre nichts zu sagen, würde man dieses Lohengrinspiel mit eingebautem V-Effekt konsequent durchführen. Stattdessen hüpft man vom ridikülen Kostümtheater á la 1850 zu pseudotragischen Einbrüchen, die weder innerhalb noch außerhalb der Spielsituation irgendeine Logik besitzen – nicht einmal die Logik des absurden Theaters. Hier wird zu lange nichts ernst genommen, hier wird die Tragödie zugunsten einer „aufgeklärten“ Sicht auf die Oper banalisiert. Umdeutungen müssen absurd bleiben: wenn Elsa als „Lüfte“ die Gegner Ortrud und Telramund ansingt, befindet man sich im Narrenhaus. Gelind charmant, aber immer noch dramaturgisch seltsam, wurde das „Brautgemach“ eingeführt: mit einer Projektion „Brautgemach“ und einem „Volk“, das dem Ehekrieg zunächst paarweise schmusend, dann verstört zuschaut.

Verstand jemand, wieso das Spiel plötzlich in eine Art von Wirklichkeit hineindriftete? Wieso die als ausgesprochen kokett eingeführte Elsa, die das Spiel als Möglichkeit der Selbstdarstellung nutzte, die Sache plötzlich ernst nimmt? Daß Hoffnung enttäuscht werden kann, wie Ernst Bloch im „Prinzip Hoffnung“ schrieb, daß ein „Wunder“ eine absolute Rarität ist, erklärt nicht die Absurditäten der willkürlich erscheinenden Umbrüche dieser inkonsistenten Regiearbeit.

Für den Rezensenten gab es nur eine Szene, die ihn wirklich ergriff: nachdem Telramund den Knaben, der sich als „Gottfried“ mit Schwanflügeln versah, im zweiten Akt in eine der Kostümkisten gesteckt hatte, wurde der Kleine bei Lohengrins Abschied wieder herausgeholt: ein toter Junge, der zu den Worten „Gern hätt ich dir die letzte Fahrt erspart“ und dem Schwanmotiv, das ein klassisches Schmerzmotiv ist, den schmerzlichsten Effekt macht. Endlich waren, eher zufällig, Szene und Musik deckungsgleich geworden – bevor der Effekt durch die überraschende „Auferstehung“ des falschen Gottfried zunichte gemacht wurde. Der Rest war eine fast leere Bühne – übrig blieb eben jener Knabe, die Arme mechanisch bewegend.

Das ist zu wenig für Wagner, auch zu wenig für einen Weimarer „Lohengrin“, in dem das Namensfrageverbot keine Rolle mehr spielt. Den Namen Johanni van Oostrum aber sollte man sich, falls man ihn noch nicht kannte, unbedingt merken.

Frank Piontek Bilder: Nationaltheater Weimar

Besprechungen älterer Vorstellungen befinden sich ohne Bilder weiter unten auf der Seite Weimar unseres Archivs