KONZERTE KÖLN

www.koelner-philharmonie.de

Richard Wagner

Das Rheingold

Rezension der Vorstellung am 18.11.2021

Es ist nicht die erste konzertante Aufführung des „Rheingolds“ in der Kölner Philharmonie, aber eine mit besonderem Anspruch. Das Orchester ist anders aufgestellt als sonst, je zwei Kontrabässe und zwei Harfen auf jeder Seite, die Celli rund um Geigen und Bratschen. Es wird auf Originalklanginstrumenten gespielt und in historischer Aufführungspraxis gesungen.

Mit sehr tiefem Streicherklang erhebt sich das Vorspiel, die Rheintöchter erscheinen und necken den „zankenden Zwerg“ Alberich, der bei keiner von ihnen landen kann. So entsagt er der Liebe und gewinnt die Fähigkeit, aus dem Rheingold, das er den Rheintöchtern stiehlt, einen Ring zu schmieden, der unendliche Macht verleiht. Der Rest ist bekannt: Der Ring des Nibelungen bringt Unglück, dem, der ihn besitzt, und Sorge denen, die nach ihm gieren.

Diese Parabel über den Gang der Weltgeschichte hat Richard Wagner in das Gewand der Figuren der Nordischen Mythologie gesteckt. Generationen von Regisseuren haben sich an der szenischen Umsetzung abgearbeitet, auch kleinere Stadttheater haben sich hin und wieder an diesem 16-stündigen Gesamtkunstwerk mit mehr oder weniger großem Erfolg versucht. Die Tetralogie, die Richard Wagner in einem Zeitraum von 25 Jahren schuf und 1876 im eigens für die Aufführung seiner Werke in Bayreuth erbauten Festspielhauses uraufführen ließ, wird an allen Häusern mit Weltgeltung im Repertoire geführt.

Die Protagonisten sind in Köln absolut typgerecht besetzt. Derek Welton als Wotan mit seinem voluminösen und wohlklingenden Bassbariton ist der charismatische Fürst, der seine Macht aus Verträgen und eben auch aus dem Nimbus seiner sozialen Stellung bezieht. Ihm traut man auch seine zahllosen Amouren zu, aus denen die Walküren und Siegmund und Sieglinde als uneheliche Kinder stammen. Er ist der Herrscher, der im Interesse des Machterhalts mittels Lügen und Intrigen Konflikte aussitzt und die Erneuerung aus eigener Kraft verpasst. Thomas Mohr als Loge, der skrupellose Ausputzer im Dienst dieses Fürsten, ist für mich die zentrale Gestalt dieses Dramas, denn mit technisch perfekter Artikulation verleiht er diesem amoralischen Intellektuellen Kontur. Er, der Gott des Feuers, kann als Identifikationsfigur für Anwälte und Strategen aller Art herhalten, die ihren Intellekt jedem zur Verfügung stellen, der die Macht besitzt, und geht am Schluss zu seinen Taten auf Distanz. Eine faszinierende Charakterstudie!

Daniel Schmutzhard als Alberich ist der vom Schicksal benachteiligte Mann, der sich vergebens um die Gunst der Rheintöchter bemüht. Dass Wagner ihn als „Zwerg“ charakterisiert zeigt eigentlich nur, dass er ein Außenseiter der Gesellschaft ist. Als er des Rheingolds habhaft werden kann raubt er es den Rheintöchtern und wird zum kapitalistischen Ausbeuter, der auch seinen eigenen Bruder Mime, den Schmied, versklavt. Thomas Ebenstein als Mime gibt ein Lehrstück von Kreischen, Wimmern und Schreien, als er von Alberich verprügelt wird. Die Riesen Fafner (bassgewaltig Christoph Seidl als durchsetzungsstarker Bauunternehmer) und Fasolt (anrührend: Tijl Faveyts als verliebter harter Kerl mit weichem Kern, der nicht von Freya lassen möchte und den Deal um den Ring mit dem Leben bezahlt) stehen für das aufstrebende Bürgertum. Auch hier korrumpieren Machtstreben und Gier menschliche Beziehungen.

Gerhild Romberger als Erda warnt Wotan davor, sich an den Besitz des Rings zu klammern, als der Konflikt um die Auslösung Freyas auf der Spitze steht. Ihr Auftritt auf einem der Balkone mit mystischer Beleuchtung ging wirklich unter die Haut.

Die Rheintöchter Ania Vegry, Ida Aldrian und Eva Vogel, naive junge Frauen, die das Geheimnis des Rheingolds arglos verraten und lebhaft seinen Verlust betrauern, fallen durch fast theatralischen Sprechgesang auf. Vor allem am Schluss, als ihre Klage von der oberen Reihe kommt, ist man beeindruckt. Sie können als Fürsprecherinnen der durch die Ausbeutung durch den Menschen geschädigten Natur interpretiert werden.

Stefanie Irányi als Fricka gibt die selbstbewusste Ehefrau, die endlich ihren promisken Gatten in der Häuslichkeit Walhalls domestizieren will, was – wir wissen es – gründlich schiefgeht. Den Klagen der schönen Freya, als Beutestück unter den agierenden Männern verschachert, gibt Sarah Wegener anrührende Kontur, und mit jugendlichem Ungestüm verkörpern Tansel Akzeybek (Froh) und Johannes Kammler (Donner) die Söhne Frickas.

Die Sängerschaft verwendete nicht nur ungewöhnlich viel Sorgfalt auf eine perfekte Artikulation, sie setzte auch Wagners szenische Anweisungen in Gesten um. Forschungsergebnisse der Universität Halle über die korrekte Phonetik und Akzentuierung des korrekten überregionalen Bühnendeutsch wurden berücksichtigt, und es hat wohl selten so lange Probenzeiten für ein Stück gegeben. Es wurde viel mehr als in herkömmlichen Aufführungen sprachlich ungewöhnlich klar gesungen, gekreischt und geschrien. Gerade sehr wichtige Stellen wurden gesprochen, nicht gesungen. Die zwei Stunden 16 Minuten Aufführungsdauer vergingen wie im Fluge, und ich habe mir die szenische Realisation aus dem bildstarken Hilsdorf-Ring in Düsseldorf dazu vorgestellt.

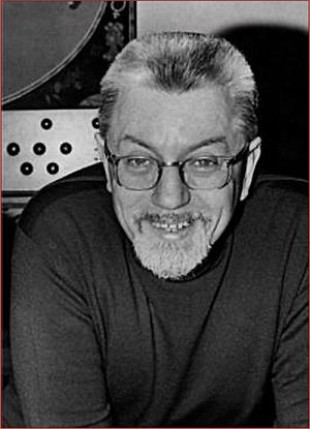

Der Kalifornier Kent Nagano kann als Motor dieses Projekts gelten. Seine internationale Reputation als Experte für Neue Musik hat ihn wohl als Zugpferd prädestiniert. Er hat zum Beispiel 2000 die Uraufführung von „L´amour de loin“ der finnischen Komponistin Kaija Saariaho bei den Salzburger Festspielen dirigiert, Spektralmusik und die erste erfolgreiche Oper, die von einer Frau komponiert wurde. Bis 2015 war er Chefdirigent der Münchner Staatsoper, danach der Hamburger Oper. Seit 2019 ist er Ehrendirigent beim Concerto Köln, einem für seine Aufführungen von Barockmusik preisgekrönten Ensemble, das sich für die „Wagner-Lesarten“ von rund 20 auf fast 100 Musiker vergrößert hat, die alle für die historisch informierte Aufführungspraxis brennen. Noch bis zum 27. April 2022 ist der Stream ihrer Aufführung von Beethovens „Missa Solemnis“ und dem „Gesang der Jünglinge im Feuer“ von Stockhausen im Kölner Dom verfügbar, bei der die Kooperation Naganos mit dem Concerto Köln zu einem der künstlerischen Höhepunkte des Beethovenfests führte.

Das Projekt „Wagner-Lesarten“ wurde federführend von Musikwissenschaftlern der Hochschule für Musik und Tanz, Köln, von einem großen musikwissenschaftlichen Forschungsteam begleitet, und man hat sich sehr viel Zeit genommen, nicht nur historische Instrumente aus Wagners Zeit zu restaurieren oder, unter anderem vier „Münchner Oboen“ und zwei Wagner-Tuben, nachzubauen. Die Streichinstrumente haben Darmsaiten und klingen viel weicher und nicht so laut wie moderne Instrumente. Das Orchester unter der künstlerischen Leitung von Alexander Scherf folgt in der Aufstellung dem Vorbild der Münchner Hofkapelle, die 1882 Wagners Parsifal zur Uraufführung brachte.

Der Kammerton ist auf 435 Hz gestimmt, DIN ist 440 Hz und die Wiener Philharmoniker spielen dennoch mit 444 Hz, wodurch der Klang schärfer wird. Zu Wagners Zeit gab es noch keinen allgemein verbindlichen Kammerton, aber Wagner selbst hat a =435 Hz festgelegt, und man hat auch seine weiteren Anweisungen bezüglich der Orchesterpraxis berücksichtigt. Die „Wagner-Lesarten“ in historischer Aufführungspraxis haben einen wissenschaftlichen Anspruch und sollen als Denkanstoß dienen. Auch Wagners Art des Einstudierens der Partien durch die Sänger wurde erforscht und nachvollzogen. So habe man stundenlang an der Szene der Rheintöchter geprobt. Hilfreich waren umfangreiche Aufzeichnungen von Wagners Starsängerin Wilhelmine Schröder-Devrient, die von Wissenschaftlern der Universität Halle ausgewertet wurden. Wagner soll darauf bestanden haben, dass die Sänger*innen zuerst ihre Rollen ohne Musik sprechen, dann mit Begleitung sprechen und erst ganz zum Schluss mit Begleitung singen. Jeder solle das gesamte Werk kennen, nicht nur seine eigene Partie. Und es müsse „gutes Deutsch“ gesprochen werden, zum Beispiel in allen Fällen das Zungenspitzen-R gerollt. Es fehlt eigentlich nur die szenische Realisierung, idealerweise in Bayreuth, die Richard Wagner für sein Gesamtkunstwerk plante und 1876 umsetzte. Leider sei Katharina Wagner seiner Einladung zum Konzert nicht gefolgt, merkte Philharmonie-Intendant Langevoort an, aber es liefen bereits Gespräche mit anderen Häusern.

Man kann zu Recht gespannt sein auf die drei weiteren Teile, die im Abstand von jeweils einem Jahr folgen werden, denn die konsequente Textarbeit und das akribische Üben und Proben mit den historischen bzw. historisch informierten Instrumenten führt zu einem sensationellen Theatererlebnis. Die alten Instrumente sind deutlich leiser, die Sänger werden niemals zugedeckt, und daher sind die deklamierten Texte sehr gut verständlich. Die Abwesenheit von Bühnenbildern, Kostümen und Requisiten führt dazu, dass man die politische Brisanz der Konflikte erkennt. Es geht eben nicht um den nordischen Gott Wotan, sondern um den zeitgenössischen Adel, dessen Macht immer mehr verfällt und der vom aufstrebenden Bürgertum, das seine Bedeutung aus dem durch Ausbeutung der Natur und der Mitmenschen erworbenen Reichtum erhält, abgelöst wird. Darüber hinaus sind Erda und die Rheintöchter Fürsprecherinnen der geschundenen Natur, die nur auf eine Art und Weise gerettet werden kann.

Ursula Hartlapp-Lindemeyer, 24.11.21

Besonderer Dank an unsere Freunde vom OPERNMAGAZIN

Chicago Symphony Orchestra & Riccardo Muti

Sergej Prokofjew

Romeo und Julia. Auszüge aus den Sinfonischen Suiten op. 64a und b

Sergej Prokofjew

Sinfonie Nr. 3 c-moll op. 44 (1928)

Symphonischer Gipfel

Im Rahmen seiner sehr seltenen Gastspiele in Deutschland präsentierte sich das Chicago Symphony Orchestra mit seinem langjährigen Chef-Dirigenten Riccardo Muti in der Kölner Philharmonie. Auf dem Programm standen ausschließlich Werke von Sergej Prokofjew.

Im Jahr 1938 feierte dessen Ballett „Romeo und Julia“ seine Ur-Aufführung in Brünn, nachdem es wenige Jahre zuvor vom Moskauer Bolschoi-Theater in Auftrag gegeben wurde. Seither ist dieses Meisterwerk ein Klassiker im Repertoire vieler Ballett-Kompanien geworden. Bis 1946 erstellte Prokofjew drei Suiten für Orchester. Seither sind diese Werke auch in symphonischen Konzerten häufig anzutreffen. Ungemein farbenreich ist die Instrumentierung und die melodische Vielfalt, die sich bis zur Atonalität hin bewegt und doch immer wieder den Weg zur Kantabilität zurückfindet.

Ein äußerst effektvoller Einstieg also für den italienischen Maestro und sein Elite-Orchester. Das Publikum konnte staunen und sich an der spieltechnischen Perfektion des Orchesters geradezu berauschen. Alle Orchestergruppen musizierten mit einer atemberaubenden Virtuosität. Riccardo Muti ließ in den gewaltigen Klangballungen sein Orchester völlig entfesselt ausmusizieren und doch blieb dabei alles im dynamischen Lot.

Die Tempi wirkten immer harmonisch aus dem Duktus der Partitur entwickelt. Auffallend und bestechend war die überragende Transparenz im kollektiven Orchesterklang. Selbst im größten rhythmischen Getümmel fächerte Muti mit seinem großartigen Orchester alle Orchesterstimmen auf, so dass Haupt- und Nebenstimmen in der polyphonen Anlage der Partitur stets klar wahrgenommen werden konnten.

Das Chicago Symphony Orchestra vereint großartige Virtuosen in den eigenen Orchesterreihen. Wunderbare Soli in den Holzbläser konnten sich auf einen vollendet tönenden Streicherklangkörper verlassen. Hier zeigte immer wieder der famose Konzertmeiser sein hinreißendes Können. Legendär von jeher bei diesem Orchester die exquisite Klangqualität der Blechbläser, angeführt von deren superben Solo-Trompetern, die auch in extremster Lage blitzsauber intonierten. Und wie vielschichtig ein Schlagzeug-Ensemble klingen kann, zeigten die Damen und Herren des Chicago Symphony Orchestras an ihren verschiedenen Schlagwerk-Instrumenten. Große und völlig berechtigte Begeisterung für diese perfekte Darbietung von „Romeo und Julia“.

Nach der Pause präsentierte Riccardo Muti eine seiner Lieblings-Symphonien. 1928 komponierte Prokofjev seine dritte c-moll Symphonie, die Motive aus seiner Oper „Der feurige Engel“ verarbeitete. Es ist eine kühne Komposition, gerade einmal etwas mehr als eine halbe Stunde dauernd, die in harschen, sehr düsteren Farben daher kommt. Stalin war seinerzeit von dieser Musik entsetzt und forderte vom Komponisten eine „Kurskorrektur“, die sodann die Tonalität und Melodie in den Mittelpunkt stellen sollten. Prokofjev folgte und sicherte sich damit sein Überleben.

Muti wies am Ende des Konzertes in einer kurzen Ansprache an das Publikum auf die musikhistorische Bedeutung dieser Komposition hin, weil es noch den „unbearbeiteten, originalen“ Prokofjev zeigt.

Die Symphonie fordert das Orchester in seinen rhythmischen Exzessen und dissonanten Ballungen extrem. Lediglich im Andante des zweiten Satzes entsteht eine kurze Phase der Ruhe, da die Musik sich plötzlich in eine klerikale Tonsprache verändert. Berückende Soli der Violine verleihen dem Werk besondere Farbtupfer. Es folgt ein rasantes Allegro Agitato für die beiden Schluss-Teile. Hier bietet Prokofjev nochmals alle Klangballungen und bedrohlichen Farben auf, ehe das Werk geradezu infernalisch endet.

Es war Riccardo Muti immer anzumerken, wie sehr ihm dieses Werk am Herzen lag. Hoch wachsam steuerte er mit größter Genauigkeit seine Musiker durch die horrend schwere Partitur. Das Orchester konnte jederzeit frei ausmusizieren und doch war Muti immer seinen Musikern voraus, so dass diese sich jederzeit auf seine perfekte Zeichengebungen verlassen konnten.

Das Chicago Symphony Orchestra mobilisierte in der Ausführung dieser Symphonie außergewöhnliche Reserven, wie sie schwerlich anderswo in dieser Perfektion anzutreffen sind. Alle Orchestergruppen musizierten auch hier auf höchstem Niveau, ohne auch nur im Ansatz einen Hauch der tatsächlichen Schwierigkeiten zu vermitteln. Was für eine beeindruckende Leistungsschau! Ein symphonischer Gipfel der Königsklasse! Und Riccardo Muti agierte in diesem unvergesslichen Konzert als ein wahrer Maestro, der völlig alterslos mit viel Temperament und Aura, Musik zu einer außergewöhlichen Erfahrung werden ließ.

Das Kölner Publikum zeigte in seiner Begeisterung keinerlei Zurückhaltung und jubelte lautstark mit stehenden Ovationen.

Muti bedankte sich mit einer humorvollen und sehr persönlichen Ansprache. Versehen mit Neujahrswünschen präsentierten das Chicago Symphony Orchestra und er ein seltenes Orchesterwerk von Alexander Scriabin als Zugabe.

Ein großartiger, unvergesslicher Auftakt in das Konzertjahr 2020!

Dirk Schauß, 9. Januar 2020

Titanic – The Musical

Premiere Kölner Philharmonie: 23.07.2019

Große Emotionen auf hoher See

Im Jahre 1912 kam es zu einem der dramatischsten Unglücke des 20. Jahrhunderts, dem Untergang der RMS Titanic auf seiner Jungfernfahrt, nachdem das Schiff auf dem Weg nach New York mit einem Eisberg kollidierte. Das Musical basiert auf den vielen verschiedenen Schicksalen der Menschen an Bord und versucht diese möglichst detailgetreu wiederzugeben. Es ist also weit weg von der allseits bekannten Hollywood-Liebesgeschichte. Stattdessen wird der Zuschauer mitgenommen auf die Reise der Passagiere und der Besatzung des Schiffes, stets in dem Bewusstsein, was am Ende passieren wird. Mit diesem Wissen des Zuschauers im Hintergrund „spielen“ Komponist Maury Yeston und Autor

Peter Stone sehr geschickt, so dass ein emotionaler und bewegender Theaterabend mit einer der vielleicht schönsten Musicalkompositionen der letzten 25 Jahre entsteht. Die Broadway Inszenierung wurde 1997 mit insgesamt 5 Tony Awards ausgezeichnet, u. a. als bestes Musical, für die beste Musik und das beste Buch.

Regisseur Thom Southerland legt bei seiner Inszenierung großen Wert auf die vom Libretto vorgesehene Vorstellung der Personen und verzichtet auf unnötiges Beiwerk. Bereits in dem Moment wo der Zuschauer den Saal betritt, erblickt er den Schiffskonstrukteur Thomas Andrews (wunderbar besetzt mit Greg Castiglioni) bei der Arbeit, im Hintergrund hört man aufgeregtes Stimmengewirr kurz vor dem ersten Auslaufen der Titanic. Das eigentliche Musical beginnt dann mit dem Eintreffen der ersten Passagiere, streng unterteilt nach erster, zweiter und dritter Klasse. Im ersten Akt nimmt sich das Stück viel Zeit die einzelnen Rollen sowie deren jeweilige Wünschen und Hoffnungen etwas genauer vorzustellen, die mit dieser Reise verbunden sind. Da wären beispielsweise die drei irischen Kates, die in Amerika ein neues und besseres Leben beginnen wollen oder der Heizer Frederick Barrett (Niall Sheehy), der auf der Titanic anheuert und bereits frühzeitig die Gefahren der ständig höheren Knotenzahl erkennt. Ändern kann er hieran aber auf Grund der strikten Hierarchie an Bord nichts. Der Inhaber der White-Star-Flotte J. Bruce Ismay (Simon Green), ebenfalls an Bord, wenn auch später mit dem ersten Rettungsboot verschwunden, ist stets darauf bedacht, einen neuen Weltrekord für die Überquerung des Atlantiks aufzustellen.

Hierfür schreckt er auch nicht davor zurück Kapitän Edward Smith (Philip Rham) mehrmals unter Druck zu setzen. Ganz anders dagegen, das rührige Seniorenpaar Ida und Isidor Straus (Judith Street und Dudley Rodgers), Isidor weigert sich trotz seiner hohen Position als ehemaliger Abgeordneter und als mehrfacher Millionär später das Rettungsboot zu betreten, bevor nicht alle Frauen und Kinder von Bord sind. Seine Frau will ihn nicht allein zurücklassen, so dass beide sehenden Auges und bei vollem Bewusstsein lieber den gemeinsamen Tod wählen und den Platz im Rettungsboot Jüngeren überlassen. Alle Personen und kleineren Geschichten nun hier aufzuführen würde sicherlich den Rahmen sprengen. Eindrucksvoll in Erinnerung bleiben aus dem 25köpfigen stimmig besetzten Ensemble auch Wendy Ferguson als Passagieren der 2. Klasse, die stehts die Nähe zu den Reichen und Berühmten sucht, Lucie-Mae Summer als Kate McGowan, die sich an Bord in den gutaussehenden Landsmann Jim Farrell verliebt und James Gant als Schiffssteward der ersten Klasse. Ein Highlight des Musicals sind zudem die vielen Chorstücke, die sehr stimmgewaltig daherkommen. Bei „Godspeed Titanic“ stellen sich gleich zu Beginn einige Gänsehautmomente ein. Nach dem eindrucksvoll inszenierten Zusammenstoß mit dem Eisberg zum Ende des ersten Aktes, widmet sich der deutlich kürzere zweite Akt dem unvermeidlichen Verlauf der Dinge hin zur Katastrophe. Beeindruckend hierbei vor allem „The Blame“ bei dem sich Mr. Ismay, Mr. Andrews und Kapitän Smith gegenseitig die Schuld am Unglück geben.

Das Bühnenbild ist recht einfach gehalten mit einem großen Rahmen aus Metall, in dem durch eine verschiebbare Treppe weitestgehend das Geschehen am Schiff auf mehreren Ebenen dargestellt wird. Umso detailreicher dagegen die vielen Kostüme von David Woodhead, die schön der damaligen Zeit angepasst sind und vor allem die Mehrklassengesellschaft gut darstellen. Unterstützt wird das Bühnenbild durch ein gelungenes Lichtdesign von Howard Hudson bei dem der Bühnenraum beispielsweise im unteren Getrieberaum durch einen in rot schimmerndem Rauch dargestellt wird. Auch musikalisch weiß diese Tour zu gefallen. Zum Ende gibt es daher zu Recht großen Applaus des Publikums und schnelle Standing Ovation des gesamten Saales, bei dem auch das ein oder andere Tränchen floss. Nicht zuletzt auch durch die Würdigung aller Opfer des Untergangs auf einer großen Gedenktafel als Schlussbild dieses wunderbaren Musicalabends. Zu sehen ist das Musical Titanic noch bis zum 28. Juli 2019 in der Kölner Philharmonie, ein Besuch dieser gut klimatisierten Spielstätte lohnt sich auch trotz der sommerlichen Hitze draußen. Ein letzter Tour-Stopp ist anschließend noch vom 30. Juli bis 04. August 2019 im Mannheimer Nationaltheater angesetzt. Absolute Besuchsempfehlung.

Markus Lamers, 25.07.2018

Fotos: © Scott Rylander

Jaques Offenbach

Fantasio

21.6.2019

VIDEO

TRAILER der Opera Zuid

Triumph der Narrheit

Punktgenau am Abend nach seinem 200. Geburtstag ehrte nach der Kölner Oper mit ihrer opulenten Aufführung von Offenbachs Operette Die Herzogin von Gerolstein nun auch die Kölner Phiharmonie den in Köln geborenen Wahl-Pariser Jaques Offenbach mit der Aufführung seiner kaum bekannten und lange Zeit in der Versenkung verschwundenen komischen Oper Fantasio. Nach einem Libretto von Paul de Musset, das als Vorlage das gleichnamige Schauspiel von dessen Bruder Alfred Musset nutzte, komponierte Offenbach seine Opéra comíque unmittelbar vor seiner wohl bekanntesten Oper Hoffmanns Erzählungen zur Zeit des Deutsch-Französischen Krieges.

Vor allem der gegenüber dem Schauspiel umgedeutete pazifistische Schluss der Oper stieß nach der Niederlage Frankreichs in der aufgeheizten Stimmung in Paris auf scharfe Ablehnung, sodass die Uraufführung in Paris in der Opéra comique erst im Januar 1872 erfolgte. Diese Pariser Fassung wie auch die deutsche Bearbeitung für Wien im Februar 1872 blieben ohne großen Erfolg. Das Schicksal des Fantasio schien endgültig besiegelt, als die Originalpartitur bei einem Brand der Pariser Oper vernichtet wurde und die einzelnen Seiten der nun einzig verbliebenen handschriftlichen Partitur Offenbachs von den Erben seiner Tochter Jaqueline in alle Welt verramscht wurden. In einer wahren Sisyphusarbeit konnte der englische Offenbach-Enthusiast und Musikwissenschaftler Jean-Christophe Keck auch mit Hilfe eines Klavierauszuges und einer Abschrift der Wiener Partitur aber die ursprüngliche Fassung rekonstruieren, die dann erstmals im Dezember 2013 in London wieder zum Klingen gebracht wurde.

Die recht komplizierte Handlung spielt in München. Der König von Bayern will seine Tochter Elsbeth an den Prinzen von Mantua verschachern, um den drohenden Staatsbankrott abzuwehren. Fantasio, ewiger Student und hochverschuldet, hört vor dem Schlossfenster die klagende Elsbeth, der er gefühlvoll antwortet, sodass sich beide durch den Gesang ineinander verlieben. Als Narr verkleidet gelingt ihm der Zutritt zur Hofgesellschaft, wo der Prinz von Mantua zu einem zahlreiche komische Effekte provozierendem Possenspiel greift. Er tauscht mit seinem Adjudanten Marioni die Rollen, um die wahre Liebe Elsbeths zu testen. Als er sich schließlich als Brautwerber zu erkennen gibt, ist es zu spät. Fantasio hat Elsbeths Hochzeit hintertrieben, indem er als Narr ihr reinen Wein einschenkt und sie vor dem Unglück warnt, in das sie sich mit der Hochzeit begibt. Fantasio büßt für seine Freveltat mit dem Gefängnis, wird aber begnadigt und sogar vom König von Bayern zum Prinzen erhoben, da er den drohenden Krieg zwischen Bayern und Mantua verhindert. Seine Worte „Kämpft untereinander, das geht uns nichts an“ nehmen die berühmte, wohl fälschlich Brecht zugeschriebene Sentenz vorweg: „Stellt euch vor, es ist Krieg, und niemand geht hin.“ Die Narrheit siegt über Chauvinismus und Kriegslüsternheit, Fantasio triumphiert als König der Narren. Das war nicht nur zur Zeit Offenbachs, das ist auch heute noch eine wunderbare Utopie.

Chor der Opera Zuid (Jori Klomp) und die philharmonie zuidnederland unter Leitung von Enrico Delamboye brachten die außerordentlich facettenreiche Musik dieser wunderbaren Opernrarität, die sich mit ihrer großen romantischen Orchesterbesetzung weniger als opéra bouffe denn als opéra lyrique präsentiert, zum Leuchten und Funkeln. Delamboye geizte nicht mit körperlichem Einsatz, um die politische, vormärzliche Attacke gerade der Chorszenen – „Wir sprengen die Monarchie von Innen“ - mit Verve musikalisch ins Bild zu setzen, ihm gelangen aber mit seinem Orchester gerade auch in den drei romantischen, melancholischen Liebesduetten zwischen Elsbeth und Fantasio, die als Strukturelement die dreiaktige Oper bestimmen und bereits in vielem auf Offenbachs Erfolgsoper Hoffmanns Erzählungen vorausdeuten, bewegende und anrührende Klangbilder.

Die Solistinnen und Solisten dieses Abends trugen ihrerseits zu dem großen Erfolg der halbszenischen Aufführung (Regie: Benjamin Prins, Kostüm: Lola Kirchner) bei. An erster Stelle muss hier die junge russische Sopranistin Anna Emelianova genannt werden, die mit glockenklarer, funkelnder Stimme ein Feuerwerk brillanter Koloraturen in das weite Rund der Kölner Philharmonie schickte, aber gerade auch die melancholisch-lyrischen Passagen ihrer Partie mit großer Intensität und Klangschönheit gestaltete.

In der Titelpartie überzeugte Romie Estéves nicht nur schauspielerisch in ihrer Rolle als Hofnarr mit beinahe akrobatischen Verrenkungen, sondern auch stimmlich konnte die französische Mezzospranistin besonders in der Mittellage, aber auch mit ihrem in der Höhe leuchtenden Timbre punkten. Bei manchen Legato-Kantilenen in der Tiefe, vor allem aber in den Ensembleszenen kam sie bisweilen stimmlich allerdings an ihre Grenzen. Thomas Morris (Tenor) als Adjudant des Prinzen, Huub Claessens (Bass) als König von Bayern, Roger Smeets (Bariton) als Prinz von Mantua, Francis van Broekhuizen (Mezzosopran) sowie das aufmüpfige Studentenquartett mit Ivan Thirion, Jeroen de Vaal, Rick Zwart und Jaques de Faber komplettierten ein insgesamt stimmlich bestens aufeinander abgestimmtes Sängerensemble und begeisterten darüber hinaus mit engagiertem, komödiantischem Spiel und im Falle der Studenten mit hochsportlichen Turnleistungen (Radschlag, Rolle vorwärts etc.).

Das Publikum in der recht gut besuchten Philharmonie dankte allen Künstlerinnen und Künstlern mit lang anhaltendem Beifall und zahlreichen Bravos. Manch einer Besucherin und manch einem Besucher wird es vielleicht so gegangen sein wie dem Rezensenten. Würden doch die Politiker unserer Tage Offenbachs wunderbare Oper und die in ihr übermittelte Botschaft an alle Mächtigen zur Kenntnis nehmen, die da lautet: „Schließt Frieden!“, „Kämpft untereinander, das geht uns nichts an“, „Es lebe der König der Narren“

Norbert Pabelick, 23.06.2019

OPERNFREUND CD Tipp

Pläne des Kölner Kammerorchesters 2019/20

Spannende Aktivitäten

Die Saison 2019/20 ist die 97. Spielzeit des Kölner Kammerorchesters. Ja, so lange ist dieser Klangkörper in der Domstadt tatsächlich schon heimisch. Seit der einstige Geiger und Primarius des Cherubini-Quartetts Christoph Poppen als Principal Conductor fungiert (ab 2014), hat sich so manches geändert. Nicht zuletzt sind Aktivitäten und Programme „weiträumiger“ geworden. Die Komponisten von Barock und Klassik bilden zwar nach wie vor den Großteil der aufgeführten Werke (und so möchte es das hauptsächliche Publikum wohl auch haben), aber inzwischen erfolgten diverse Grenzüberschreitungen zum 19. und sogar 20. Jahrhundert. Da ist natürlich etwas pädagogisches Augenmaß vonnöten, um die Freude des KKO nicht ungebührlich zu verschrecken. Mit Tschaikowskys Streicher-Serenade dürfte man freilich kein Risiko eingehen. Auch Serge Prokofjews „klassische Sinfonie“ (Konzert 13.10.) und sein zweites Violinkonzert (Konzert 26.4.) sollte ankommen.

Im übrigen ist auffallend, daß vergangene Auslandsgastspiele sogar auf Namen wie Arvo Pärt oder Nino Rota setzten. Beim Festival im portugiesischen Marvao, von Christoph Poppen ins Leben gerufen und im Juli zum sechsten Male stattfindend, werden Werke von Béla Bartók und Gerald Finzi zu hören sein. Selbst vor den großbesetzten „Carmina Burana“ Carl Orffs schreckt man nicht zurück; allerdings wird man hier von heimischen Musikern und Chören unterstützt.

Details der künftigen Konzertofferten entnimmt man am besten der Saisonbroschüre. An dieser Stelle nur einige appetitanregende Hinweise. Am 15.9. wird der bereits mit einer ganzen Reihe von CDs hervorgetretene Pianist Joseph Moog das fünfte Klavierkonzert von Beethoven interpretieren. Das bereits erwähnte Prokofjew-Konzert spielt die Münchnerin Lena Neudauer. Am 18.12. geht es musikalisch auf Weihnachten zu; diesen Abend übernimmt Konzertmeister Raphael Christ als Dirigent. Das wiederholt sich am 5.1., wenn der aus Bonn stammende Pianist Fabian Müller Bach-Konzerte bietet und Christ beim Violinkonzert BWV 1041 auch als Geigensolist in Erscheinung tritt. Geistliche Musik von Mozart gelangt am 15.3. zur Aufführung. In Kombination mit Werken Franz Schuberts prägt dieser Komponist auch den Abend des 29.5., mit welchem die Spielzeit endet. Die renommierte Pianistin Elena Bashkirova spielt zwei seiner Klavierkonzerte.

Erfreuliche Nachricht: es gibt einen neuen Anlauf für Aufnahmen bei der Phonoindustrie. In der Ära von Helmut Müller-Brühl war das KKO in dieser Hinsicht sehr gut im Geschäft. Aber diese Aktivitäten liefen dann langsam aus. Jetzt ist bis ins Jahr 2021 hinein die Produktion sämtlicher Mozart-Messen (17 an der Zahl) geplant, wobei Kölner Dom und WDR die Chöre stellen. Vermutlich wird die Resonanz auf diese Aufnahmen den Ausschlag dafür geben, ob weitere Projekte folgen.

Christoph Zimmermann 18.4.2019

Foto (c) Sonja Werne

Schirachs Beschwörung westlicher Werte

13.4.2019

Stefanie Irányi , Andreas Bauer Kanabas, WDR Sinfonieorchester: Jukka-Pekka Saraste – Vortrag: Ferdinand von Schirach

Beim WDR Sinfonieorchester steht mit Ablauf dieser Saison ein gravierender, aber letztlich ganz natürlicher Wechsel an. Der Dirigent Jukka-Pekka Saraste wird sein Chefamt, welches er seit 2010 inne hat, an den Rumänen Cristian Macelaru übergeben. Bei seiner Programmgestaltung wurde nordische Musik relativ dezent berücksichtigt. Natürlich hat sich der Finne Saraste immer wieder mal für seinen Landsmann Sibelius eingesetzt, aber er übertrieb diese Akzentuierung nicht. Er setzte bevorzugt auf das deutsch-österreichische Traditionsrepertoire, was sich u.a. in einer Liveaufnahme sämtlicher Sinfonien Ludwig van Beethovens niedergeschlagen hat. Welche Werke sich der Dirigent für sein Abschiedskonzert im Juli aussucht, verrät er nicht.

Sarastes aktueller Auftritt in der Kölner Philharmonie war ein weiterer Abend innerhalb der neu etablierten Reihe „Musik und Dialog“, wo das Musikprogramm von Ansprachen prominenter Persönlichkeiten zäsiert wird. Im vergangenen September hatte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble mit Äußerungen zum Thema „Schicksal“ die Reihe eröffnet (Marek Janowski dirigierte Beethovens fünfte Sinfonie und die „Egmont“-Ouvertüre). Bei dem jetzigen Vortrag des als Jurist wie als Schriftsteller überaus erfolgreichen

Ferdinand von Schirach war eine Analogie zu den musikalischen Darbietungen (Beethovens „Fidelio“-Ouvertüre und der Operneinakter „Herzog Blaubarts Burg“ von Béla Bartók) weniger prägend. Schirach referierte über „Freiheit und Würde“ und gab mit seinen Äußerungen zu intensivem Nachdenken Anlaß. Er beschwor „westliche Werte“ und ging, um den in der Historie häufig stattfindenden Dissens zwischen Kirche und weltlicher Obrigkeit aufzugreifen, auf die Auseinandersetzung zwischen Papst Gregor und König Heinrich IV. im elften Jahrhundert zurück, welcher bekanntermaßen mit dem für Heinrich demütigenden Gang nach Canossa endete. Über solch heftige Zwistigkeiten ist man heute natürlich hinaus, doch gibt es zu einigen Themen weiterhin unterschiedliche moralische Auffassungen. Schirach sprach sich jetzt vor allem für das Selbstbestimmungsrecht des Menschen aus. In seinem jüngsten Theaterstück „Gott“ (Premiere ist am 25. April nächsten Jahres zeitgleich in Berlin und Düsseldorf) geht es um das Recht auf einen freiwilligen Tod, worüber ja gerade stark debattiert wird. Auch wenn die Musikwerke zu Schirachs Gedanken nur eine lockere Beziehung hatten, betteten sie doch das Gesagte emotional ein.

Beethovens „Fidelio“ etwa beschwört die Freiheit wie auch die Tugend unverbrüchlicher Gattenliebe. Die Ouvertüre schrieb der Komponist nach drei eher sinfonisch angelegten „Leonoren“-Ouvertüren. Sie verzichtet auf deren Trompetensignal, welches im Kerkerbild der Oper dann aber zu hören ist. Ein zweimaliges Ertönen dieses symbolisch aufgeladenen Motivs wäre kaum zu rechtfertigen. Auch wenn die „Fidelio“-Ouvertüre somit nichts „verrät“, stimmt sie auf Kommendes doch atmosphärisch schlüssig ein.

Die Widergabe unter Jukka-Pekka Saraste schärfte die dramatischen Umrisse der Musik, unterstrich ihr theatralisches Fundament. Wirkungsvoll das leichte Ritenuto am Ende der die Ouvertüre eröffnenden musikalischen Phrase. Das Lodernde dieser Interpretation wurde durch ein, zwei leicht unkonzentrierte Momente im Orchesterspiel nicht weiter tangiert.

So locker auch die Verbindung zwischen der Schirach-Rede und den Musikwerken: diese waren ihrerseits stark aufeinander bezogen. Beethoven schildert den heroischen Kampf um eine Liebe, bei welcher davon auszugehen ist, daß sie eine seit jeher glückliche war. Bartóks „Blaubart“ schildert hingegen das Kennenlernen zweier Personen, welche die Sehnsucht nach Zweisamkeit vorsichtig, wenn auch begehrlich zueinander führt. Während Blaubart seine Gefühle aber nur andeutungsweise preisgibt, läßt Judith deutlich einen starken erotischen Trieb spüren, welcher mit weiblicher Neugierde einher geht. Aber sie findet letztlich keinen Zugang zum geliebten Mann. Wie die früheren Frauen des Burgherren wird sie zu einer Station des Tagesablaufs entmaterialisiert; Blaubart schmückt sie mit den Insignien der Nacht. Und Nacht wird nun - vermutlich auf ewig - auf ihn selber niederfallen.

Obwohl Bühnenaufführungen von „Herzog Blaubarts Burg“ immer wieder zeigen, daß die handlungsarme Oper von einem wirkungsvollen szenischen Umfeld profitiert, hat auch eine konzertante Aufführung ihre Reize. Dies vor allem, wenn die Sänger echte Bühnenpersönlichkeiten sind. Stefanie Irányis jugendlich leuchtender Mezzosopran bildete die Begehrlichkeiten Judiths ungemein stimmig ab, intensive Körpersprache unterstrich das Brodelnde ihres Charakters. Den Blaubart könnte man sich sicher noch etwas sinistrer vorstellen, als wie ihn Andreas Bauer Kanabas zeichnete, aber sein geschmeidiger, kantabel strömender Baß gab der emotional sich verschließenden Figur dennoch überzeugende vokale Konturen. Saraste arbeitete mit dem Orchester sowohl die dunkel schimmernden wie auch die hell gleißenden Farben der Musik klangmächtig heraus. Eine faszinierende Interpretation.

Christoph Zimmermann 17.4.2019

Bilder (c) Phil. Köln / Broede

Helden, kritisch betrachtet

19.3.2019

Nicolas Altstaedt, Gürzenich-Orchester: Karina Canellakis

Vor wenigen Tagen bot das WDR Sinfonieorchester unter Dima Slobodeniouk ein Konzert, in welchem das Moment der Trauer im Vordergrund stand (Mozarts „Requiem“ und Jörg Widmanns „Trauermarsch“). Sicher ohne gezielte Bezugnahme und ohne kalendarischen Anlaß bot das von Karina Canellakis dirigierte Gürzenich-Orchester ein weiteres Programm mit Tristesse-Charakter, welches primär freilich unter dem Stichwort „Helden“ konzipiert war. Da hätte die Wahl des „Heldenlebens“ von Richard Strauss zunächst einmal nahegelegen. Aber eine Ego-Feier wie bei dieser Tondichtung sollte es nicht sein, sondern eine kritische Sicht auf Weltverläufe.

Richard Wagners „Götterdämmerung“ reflektiert nun freilich keine Realität, sondern einen Mythos. Den Mythos des Helden Siegfried, welcher Gott Wotan in die Knie zwingt, dann aber selber der Rachsucht eines dämonischen Weltenhassers zum Opfer fällt. Bevor Siegfried durch Hagens Speer stirbt, wird ihm seine durch einen Zaubertrank aus dem Gedächtnis gelöschte Liebe zu Brünnhilde neu bewußt. Die nachfolgende Orchester-Szene ist eine Trauer-Extase, freilich ebensowenig Trauer„marsch“ in engerem Sinne wie der von Widmann. Die Musik von Wagner wurde im Dritten Reich für politische Zwecke mißbraucht, wie auch „Les Préludes“ von Franz Liszt. Mittlerweile kann man sie jedoch „entlastet“ hören und sich einzig der musikalischen Sogwirkung hingeben.

Dies dankte man auch der dramatisch furios dahin stürmenden Interpretation durch das Gürzenich-Orchester unter Karina Canellakis. Die New Yorkerin war vor anderthalb Jahren schon einmal zu Gast bei diesem Klangkörper. Ursprünglich wollte sie Geigerin werden und machte als Orchestermusikerin eine gute Karriere, bis sie (u.a. von Simon Rattle) zum Dirigieren ermuntert wurde. Von der kommenden Saison an wird sie dem niederländischen Radio Filharmonisch Orkest vorstehen. Die schlanke Mittdreißigerin ist ein wahres Energiebündel, was in ihre Dirigiergestik deutlich einfließt. Doch selbst wenn sie dramatische Klangentladungen aus dem Orchester förmlich heraus„boxt“, wirkt das nicht als äußerliche, unangenehme Körperartistik.

Das erste Cellokonzert von Dmitrij Schostakowitsch wurde in der Philharmonie vom Gürzenich-Orchester zuletzt 2007 gespielt, mit Truls Mork als Solisten. Diesmal war es

Nicolas Altstaedt, welcher das Werk mit all seinen kapriziösen Schwierigkeiten scheinbar mühelos, mit virtuoser Grifftechnik und festem Ton bewältigte. In dem Konzert gibt es Momente wie die Rolle des Horns im ansonsten ohne Blechbläser auskommenden Orchester, was an Wagner erinnern könnte. Den Tod eines „Helden“ feiert das 1959 entstandene Werk freilich nicht, auch wenn im Finalsatz ein Lied zitiert wird, welches Stalin besonders mochte. Mit Sicherheit bedeutet das Ironie. Der Diktator hatte ja Zeit seines Lebens künstlerisches Schaffen durch vernichtende Begriffe wie „Formalismus“ und „Volksfremdheit“ geknebelt, was Schostakowitsch bereits in jungen Jahren hatte erleiden müssen, massiv bei seiner Oper „Lady Macbeth von Mzensk“. Die Angsterfahrung mag sich selbst noch im nach Stalins Tod geschriebenen Cellokonzert niedergeschlagen haben. Aber der Komponist war längst ein Meister dezenter Anspielungen geworden. Karina Canellakis und das Gürzenich-Orchester erwiesen sich als optimale Partner des Solisten.

Der Kopfsatz des Konzertes schließt mit zwei heftigen Paukenschlägen, Ludwig van Beethovens dritte Sinfonie hebt mit einem zweifachen Orchester-Tutti an. Dem muß man nun aber keine tiefere Bedeutung beimessen. Allerdings ist zu sagen, daß Napoleon Bonaparte, welchem der Komponist die Sinfonie zunächst zu widmen gedachte, in seinen Augen zuletzt zu einem fatalen „Helden“ wurde wie Stalin für Schostakowitsch. Trotzdem kann man die „Eroica“ auch ohne mühsame Assoziation anhören. Die unter Karina Cannellakis spannungsvoll aufspielenden Gürzenich-Musiker machten das den Konzertbesuchern nicht schwer.

Christoph Zimmermann 20.3.2019

Bilder (c) Philharmonie Köln

Musik, dunkel gerändert

15.3.2019

Solisten, WDR Rundfunkchor und Sinfonieorchester: Dima Slobodeniou

In dem für sich genommen herrlichen „Amadeus“-Film von Milos Forman sind fast sämtliche romantisierenden Klischees zum Leben Mozarts versammelt., darunter auch die nachträglich hochgespielte Feindschaft mit Salieri, wie sie auch in der Oper „Mozart und Salieri“ von Rimsky –Korsakow Niederschlag gefunden hat. Vor allem die Entstehung des Requiems, über welcher der Komponist verstarb, war lange Zeit von Geheimnissen und Spekulationen umgeben, welche einem „Tatort“-Krimi wahrlich nicht nachstehen. Mittlerweile ist viel aufgeklärt worden. Auftraggeber für das Werk war ein Graf Walsegg, der seiner verstorbenen Frau ein musikalisches Denkmal setzen wollte, sich aber auch als vermeintlicher Urheber mit fremden Federn zu schmücken gedachte. Mit dem Tod Mozarts sah Witwe Constanze das Honorar (bereits zur Hälfte bezahlt) gefährdet. So versuchte sie, unter den Schülern ihres Mannes jemanden ausfindig zu machen, welcher das Requiem vervollständigen konnte.

Franz Xaver Süßmayr leistete diese Arbeit auf fraglos ehrenhafte Weise. Daß er, bei aller Berufung auf seine persönlichen Kontakte zu Mozart auch bezüglich des Requiems dem Meister nicht immer das Wasser reichen konnte, hat die Musikwissenschaft dann bald aufgedeckt. Als ein besonders heikler Satz erwies sich das abgebrochene „Lacrimosa“. Erst im 20. Jahrhundert tauchten handschriftliche Originale auf, welche anzeigten, daß Mozart diese Nummer mit einer Amen-Fuge zu beenden gedachte. Sie wurde von Robert D. Levin nachgeliefert. Helmuth Rilling stellte diese Fassung 1991 erstmals vor, jetzt kam sie auch bei einem WDR-Abend zur Aufführung. Die Süßmayr-Ergänzungen bilden die wesentliche Grundlage dieser Version. Levin lockert allerdings die Instrumentation auf, fügt dem Sanctus Klarinetten hinzu und ergänzt auch das „Hosanna“ im „Benedictus“ mit einer Fuge. Daß selbst diese Fassung noch nicht als der Weisheit letzter Schluß gilt, zeigt alleine die jüngste Bearbeitung von Pierre-Henri Dutron, welche René Jacobs für seine Einspielung des Requiems wählte.

Bei allen Spekulationen um eine adäquate Endgestalt des Werkes mag man mutmaßen, daß der Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen wird. Die Wahl der Levin- Fassung bei der WDR-Aufführung hatte jedenfalls viel für sich. Bei der spannungsvollen Interpretation durch Dima Slobodeniouk kamen kritische Fragen im Grunde nicht auf. Der aus Moskau gebürtige Dirigent, aktuell Chef beim Orquesta Sinfónica de Galicia und dem Lahti Symphony Orchestra sowie künstlerischer Leiter des Sibelius-Festivals, ließ Mozarts Musik mit seiner ebenso drahtigen wie flexiblen Gestik regelrecht aufblühen. Kleine Unebenheiten verursachten lediglich der Soloposaunist in „Tuba mirum“ sowie Martin Mitterrutzner bei den Höhen seines Tenorparts. Doch das sind lediglich punktuelle Einschränkungen. Christina Landshamer, Marie Henriette Reinhold und Franz-Josef Selig erwiesen sich als ebenso schönstimmige wie expressive Vokalsolisten. Auch der von Robert Blank einstudierte Chor gab den Stimmungen des Requiems beredten Ausdruck.

Der leicht düstere Charakter des Konzertes wurde bereits mit dem ersten Werk des Abends festgelegt: Jörg Widmanns „Trauermarsch“ für Klavier und Orchester. Die Betonung liegt auf dem „und“ - denn so anspruchsvoll der Solopart auch ist, stets bleibt das Klavierspiel eingebettet in den kollektiven Klang des Orchesters. Ursprünglich hatte der Komponist ein viersätziges Konzert vor Augen, blieb dann aber in der verschatteten Atmosphäre des Beginns so stark gefangen, daß er sein musikalisches Konzept verknappte. Mit zwanzig Minuten ist der jetzige Trauermarsch freilich noch immer ein umfangreiches Opus. Es entstand im Auftrag der Sinfonieorchester von Toronto und San Francisco sowie der Berliner Philharmoniker, welche 2014 unter Simon Rattle auch die Uraufführung besorgten. Der damalige Solist Yefim Bronfman hätte auch in Köln spielen sollen, wo er sich erst vor kurzem mit einem Soloabend die Ehre gab, doch war er diesmal krankheitshalber verhindert. Seinen Part übernahm die junge deutsche Pianistin Luisa Imorde, welche regelmäßig mit Jörg Widmann zusammenarbeitet und durch ihn fraglos auch in den Trauermarsch eingewiesen wurde. Auf das Werk des 41jährigen Komponisten (und Klarinettisten) scheint der latente Schmerzcharakter von Gustav Mahlers Musik Einfluß genommen zu haben. Widmann verstärkt ihn u.a. dadurch, daß er bei den Celli und Kontrabässen die tiefe Saite um einen Ton herunter stimmen läßt (Skordatur). „Dieser Ganzton macht enorm viel aus, das gesamte Orchester klingt dunkler.“ Der Trauermarsch hebt mit einem Sekund-Motiv an, schon immer ein Klangsymbol für Schmerz und Klage. Es gibt zwar vereinzelt schwelgerische Aufschwünge und melodische Beruhigung, doch das Düstere, Lastende der Musik wird nie wirklich aufgehoben. Luisa Imorde war dem pianistischen Dauereinsatz (es gibt nur einige wenige Takte Pause in ihrem Part) eindrucksvoll gewachsen. Bestechend auch die Konzentration des Orchesters, mit Widmanns Musik durch zurückliegende Konzerte und Produktionen vertraut, und die Souveränität des Dirigenten.

Christoph Zimmermann 16.3.2019

Schubert, unterschiedlich beleuchtet

im WDR Funkhaus am 8.3.2019

Daniel Behle, WDR Sinfonieorchester & Brad Lubman

Ein „Winterreise“-Abend von dreieinhalb Stunden. Wie das? Nun, der Westdeutsche Rundfunk präsentierte im Großen Saal seines Hauses am Wallraffplatz zum einen den Schubert‘schen Liederzyklus in der „komponierten Interpretation“ Hans Zenders, wo schon mal orchestrale Ausweitungen die Originalkomposition wesentlich strecken. Voraus ging dem Konzert im Kleinen Sendesaal das „Quartett der Kritiker“, welches Aufnahmen der „Winterreise“ verglich. Dieses Quartett besteht aus Mitarbeitern beim „Deutschen Schallplattenpreis“, allen voran die Vorsitzende Eleonore Büning, weiterhin Mitgliedern aus den jeweils passenden Wertungs-Jurys. Besonders interessant wäre Jürgen Kesting als Diskutant gewesen, aber der sagte ebenso ab wie Albrecht Thiemann. Doch es konnten unschwer adäquate Einspringer gewonnen werden, nämlich Wolfgang Schreiber und Michael Stegemann. Weiterhin in der Runde: Stephan Mösch, einstiger Chef der Zeitschrift „Opernwelt“.

In ihrer Anmoderation ließ Frau Büning wissen, daß es von der „Winterreise“, vorsichtig geschätzt, 500 Einspielungen gibt. Das ist nicht nur ein Verweis auf die außerordentliche Beliebtheit des Werkes, sondern auch auf die nahezu unausschöpfbaren Interpretationsmöglichkeiten.

Eines der ersten Musikbeispiele (alle wurden individuell ausgesucht von den Diskussionsteilnehmern) war die Einspielung von Dietrich Fischer-Dieskau und Herta Klust (1951/52). Der „Meistersinger“ in Sachen Lied gehört zu den absoluten Koryphäen im Bereich der Vokalkunst, war und ist aber nicht gänzlich unumstritten. Manche rhetorische Details bei seinen Interpretationen werden als überspitzt empfunden. Mitunter trifft dieser Vorwurf heute auch Christian Gerhaher, der seine ausgepichte Diktion jedoch wunderbar in den Fluß einer Vokallinie integriert und auf diese Weise geradezu magische Wirkungen erzielt. Nicht jeder in der Diskutierrunde empfand das freilich in gleicher Weise. Für die Interpretationsästhetik vor 1945 wurde eine Aufnahme von Heinrich Rehkemper herangezogen (1928 - Begleiter: Komponist Manfred Gurlitt), die emotional einigermaßen hypertroph und damit leicht vergilbt wirkt. Lediglich erwähnt wurde in diesem Zusammenhang Heinrich Schlusnus, der sich von Rehkempers emotionalen Übertreibungen zwar fern hält, aber auch etwas altväterlich wirkt. Besonderen Eindruck machte eine 1945 bei der Reichsrundfunkgesellschaft entstandene Einspielung mit Peter Anders und Michael Raucheisen, die Stegemann freilich als zu opernhaft kritisierte. Den anderen gefiel aber gerade diese Art des leidenschaftlichen, dabei enorm disziplinierten Singens.

Über den Rang der vorgestellten Einspielungen waren sich die Diskutanten auch sonst nicht immer einig, was die Gespräche freilich belebte. Besonders fundiert wirkten die Auslassungen von Mösch, selber ausgebildeter Sänger. Stegemann sieht die Fischer-Dieskau-Zeit als mittlerweile „überwunden“ an, was etwas stark von oben herab kommentiert wirkte. Wesentlich stärker sympathisierte man mit der Erklärung von Frau Büning, welche mit der Interpretation von Christoph Prégardien und dem Hammerflügel-Spezialisten Andreas Staier (1996) ein neues Tor der Interpretation ausgestoßen sieht. Sehr kontrovers wurde die Aufnahme von Christine Schäfer (2003) beurteilt, was aber nicht auf eine generelle Ablehnung von weiblichen „Winterreise“-Interpreten hinauslief. So gab es ausgesprochen positive Voten beispielsweise für Lotte Lehmann/Paul Ulanowsky (1940) und Brigitte Fassbaender/Aribert Reimann (1988).

Stegemann wartete mit einigen außenseiterischen Aufnahmen auf, so der durch Herman van Veen, welche freilich nicht für die gesamte „Winterreise“ gepaßt hätte. Er wies auch darauf hin, daß sich ein Wolf Biermann von Schubert sehr inspiriert sah. Die traditionsverweigernde Annäherung an diesen Komponisten und in Sonderheit seinen „Winterreise“-Zyklus muß nicht partout absolute Überzeugungsarbeit leisten, kann seiner Meinung nach aber entscheidende Überlegungen in Gang setzen. Das letzte Musikbeispiel des Diskussionsabends galt Christoph Prégardiens Sohn Julian, welcher im letzten Jahr die Version Hans Zenders aufgenommen hat. Damit war auf elegante Weise ein Übergang zum nachfolgenden Konzert gegeben.

Es wurde bestritten vom WDR Sinfonieorchester, geleitet von Brad Lubman, einem Spezialisten für zeitgenössische Musik, hier aber ein hellhöriger, eminent feinfühliger Schubert-Interpret. Solist war Daniel Behle. Vor ihm mußte man an diesem Abend niederknien. Was der Mittvierziger an vokaler Schönheit und Wahrhaftigkeit des expressiven Ausdrucks bot, ließ sich die Zuhörer förmlich im siebten Himmel fühlen. Behle besitzt ein warm flutendes, wunderbar schlankes Organ, welches sich irgendwann - so suggerierten es etliche Ausdrucksmomente - auch dramatischere Aufgaben erobern dürfte.

Der Sänger ist selber kompositorisch tätig, hat beispielsweise für die „Winterreise“ eine Fassung mit Klaviertrio erstellt (Youtube: Hirzenberg Festival 2013 mit dem Oliver Schnyder-Trio). Somit hatte er kaum Schwierigkeiten, sich auf die Zender-Version einzustellen, die freilich großorchestral daherkommt. Hin und wieder empfindet man bei ihr Äußerlichkeiten wie die drei Windmaschinen bei „Mut“ oder das Klopfen auf Holzlatten bei „Einsamkeit“. Auch einige Lontano-Wirkungen wirken etwas gewollt. Doch in toto ist die Zender-Nachschöpfung anregend und fantasievoll in der Instrumentation. Es gibt kaum essentielle Eingriffe in den Gesangspart außer ein paar Textsprengungen oder hier und da einen dynamisch angehobenen Orchestersound, welcher den Sänger zum Mikrophon greifen läßt.

Bei alledem wahrte Daniel Behle die Normgesetze der Vokalkunst. Was er in punkto Pianogesang und rhetorischen Finessen bot, war nichts weniger als mirakulös. Behle gehört fraglos zu den begnadetsten Sängern der Gegenwart, auch seine Repertoirevielfalt nimmt für ihn ein. Durch ihn gewann der Kölner Abend fraglos Ausnahmecharakter.

Christoph Zimmermann 12.3.2019

Kammermusikalische Raritäten

24. Februar 2019

Alja Velkaverh (Flöte), Antonia Schreiber (Harfe)

„Wie stark ist nicht dein Zauberton“. Dieses „Zauberflöten“-Zitat kommt einem in den Sinn, wenn man die Flötistin Alja Velkaverh erlebt. Ihr Spiel besitzt enorme Wärme, ihre tonliche Formulierung samtige Einkleidung. Die Höhe leuchtet, die Tiefe vibriert nachgerade erotisch. Seit 2010 kennt man die slowenische Flötisten als Mitglied des Gürzenich-Orchesters, wo sie mit ihren Soli immer wieder auffällt.

Drei Jahre später stieß die Harfenistin Antonia Schreiber (Bild unten) zu diesem Klangkörper, nachdem sie zuvor bei den Wiener Philharmonikern eine gute, strenge Schule durchlaufen hatte. Es war faszinierend nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen, mit welcher Musikalität und Eleganz die Künstlerin ihr Instrument handhabte. Bei KammerMusikKöln hat man als Zuhörer im unterirdischen, intimen Sancta Clara Keller ja immer den besonderen Genuß, Musiker in Hautnähe zu erleben.

In der Regel ist die Harfe in den letzten Orchesterreihen plaziert. Soloauftritte wie die von Xavier de Maistre oder Emmanuel Ceysson gibt es so häufig nicht. Das liegt freilich nicht zuletzt an der Begrenztheit des einschlägigen Repertoires. Dabei hat die Duobesetzung Flöte/Harfe eine lange, bis in die Mythologie zurückreichende Geschichte. So sollen die Götter Pan und Apoll in einen musikalischen Wettstreit getreten sein, welcher unentschieden ausging. Was Alja Velkaverh und Antonia Schreiber betrifft, so war ihr gemeinsames Auftreten jedoch eine ganz und gar freundschaftlich wirkende Angelegenheit.

Zu den bekanntesten Werken für Flöte und Harfe gehört das Doppelkonzert von Mozart. Die dem Komponisten nachgesagte Aversion gegen beide Instrumente können bestenfalls punktuelle gewesen sein, sonst hätte diese Wundermusik nicht entstehen können. Das Gürzenich-Orchester sollte das Werk mit beiden Interpretinnen unbedingt einmal in Planung nehmen.

In kammermusikalischer Hinsicht gibt eine Spurensuche nach Werken für Flöte und Harfe besonders in Frankreich viel her, freilich erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Und selbst da war von den Interpretinnen umfänglich und penibel nach Vorhandenem zu recherchieren. Kein Wunder, daß die beiden Damen planen, ihr Programm auch auf CD zu veröffentlichen. Von dieser Stelle aus dringliche Empfehlung.

Jean Cras (1879-1932) war ein durchaus erfolgreicher Komponist, nicht zuletzt mit seiner Oper „Polyphème“ (dem heutigen Spielplan freilich gänzlich entschwunden). Seine Eltern drängten auf eine Karriere als Marineoffizier, die Cras brav und erfolgreich absolvierte. In seiner Kajüte stand aber immer ein Klavier, und in dieser Abgeschiedenheit entstand auch seine „Suite en Duo“. Sie enthält schöne Aufgaben für die beiden Instrumente und ihre individuellen Farben. Ohrenfreundlich sind auch die 45 Jahre später entstanden „Deux Impressions“ von Eugène Bozza (1905-1991) mit ihren vielen Soloherausforderungen. Noch stärker an die Gegenwart heran rückt „Toward the Sea“ von Toru Takemitsu (1930-1996), eine Komposition, welche dezidiert eine Altflöte erfordert. Daß Marc Berthomieu (1906-1991) auch Operetten schrieb, scheinen die „Trois Thémes“ zu unterstreichen. Harmonische Modernismen halten sich in Grenzen. Im Klangausdruck geht Bernard Andrès (*1941), selber Harfenist, entschieden weiter. Bei „Algues“ von 1988 läßt er durch eine besondere Zupftechnik „sein“ Instrument sogar fast wie ein Xylophon klingen. Die „Naiades“ von William Alwyns (1905-1985) führen in sanftere Gefilde zurück, was der Werktitel bereits andeutet.

Ein schöner, animierender Abend, welcher bei den Zuhörern sich auch zum Nachdenken anregt. Beiden Musikerinnen für ihre interpretatorische Vielseitigkeit höchstes Lob. Eine Wiederholung des Konzertes tags drauf in Bonn ist längst üblich.

Christoph Zimmermann 25.2.2019

Bilder (c) Gürzenich Orchester

Romantische Orchesterlieder

17.2.2019

Kölner Kammerorchester & Christoph Poppen

Featuring: Christoph Prégardien

Ähnlich wie kürzlich Concerto Köln für ein romantisches Konzert (Vorstufe für den kompletten Wagner-„Ring“) massiv aufgestockt wurde, trat nun auch das Kölner Kammerorchester unter Christoph Poppen in stark erweiterter Besetzung an, notwendigerweise mit Gästen, von denen wenigstens zwei als Mitglieder des Gürzenich-Orchester zu identifizieren waren. Grund für den Aufwand war die Verpflichtung von Christoph Prégardien (Bild unten), welcher mit Orchesterliedern aufwartete. In allen Fällen handelte es sich um Bearbeitungen ursprünglicher Klavierbegleitungen, wobei die Fassung von Gustav Mahlers „Lieder eines fahrenden Gesellen“ aus des Komponisten eigener Hand stammen, somit authentisch sind. Die Gesänge von Franz Schubert wurden in der Instrumentation von fremder Hand geboten. Johannes Brahms („Greisengesang“) war noch im von Schubert vertretenen 19. Jahrhundert zu Hause, Max Reger („Nacht und Träume“) ein Postromantiker und Anton Webern ein Vertreter zeitgenössischer Musik, der sich (wie etwa auch Arnold Schönberg) hin und wieder stilpassend an der Bearbeitung fremder Werke delektierte.

Der Grund hierfür muß nicht immer so aggressiv formuliert sein wie im Folgenden: „Für mein Ohr ist es oftmals direkt eine Beleidigung, in einem Riesensaal nach einer Orchesternummer eine Sängerin hören zu müssen, die zu (einer) spindeldürren Klavierbegleitung Lieder singt.“ Die Konzertform, auf welche Max Reger anspielt (Wechsel von Orchester und Kammermusik) gibt es heute nicht mehr, die Umgestaltung von Musik hin zum Üppigen ist also zeitgebunden. Allerdings dürfte mitunter auch eine leichte Eitelkeit der Bearbeiter mitgespielt haben, welche glaubten, das Original auf eine qualitativ höhere Stufe zu stellen. Webern ging bei der Romanze „Der Vollmond strahlt“ aus Schuberts „Rosamunde“ freilich dezent vor, fügte der bereits original vorhandenen Orchestrierung lediglich zwei Flöten hinzu (wozu eigentlich?). Der temperamentvolle, gerne aus dem vollen Orchesterklang schöpfende Hector Berlioz glaubte jedoch zweifelsohne an die Verstärkung von Wirkung.

Über die vom KKO unter Poppen präsentierten Musikbeispiele ist unterschiedlich zu befinden. Der „Wegweiser“ aus Schuberts „Winterreise“, wo Webern vom Klavier auf Streicherklang umschaltet, darf definitiv als Negativbeispiel gelten. Zu breiig tönt es im Orchester, während der originale Klavieranschlag mit seiner Prägnanz wesentlich mehr Wirkung macht. Aber der musikhistorische Exkurs hatte durchaus seine Reize, zumal Poppen die spezielle Klangfarbe der Liedbearbeitungen wirksam werden ließ. Insgesamt erwies er sich als ein rücksichtsvoll auf den Sänger eingehender Klanggestalter.

Trotz seiner 63 Jahre ist Christoph Prégardien ungebrochen aktiv, mittlerweile auch als Dirigent. Die Schubert-Lieder forderten dem Sänger anfangs keine exponierten Tenorhöhen ab, was sich im Verlaufe des Konzerts allerdings änderte. Frappant, mit welch Attacke der Sänger die vielfach ein Piano fordernden Spitzentöne beim „Wegweiser“ meisterte. Die besondere Kunst Prégardiens, der in seinem Sohn Julian übrigens einen gleichrangigen Fachkollegen gefunden hat, war das lyrisch intensive Ausgestalten von Phrasen bei exzellenter Textverständlichkeit. Schuberts „Nacht und Träume“ geriet in all diesen Belangen geradezu mirakulös. Ähnliches ist über Mahlers „Gesellen“-Lieder zu sagen.

Das KKO umklammerte das Liedzentrum des Abends sinfonisch. Joseph Haydn gehört zu den Repertoirekonstanten des Musikerkollektivs. Die Sinfonie Hob. I:26 mit dem Beinamen „Lamentatione“ gehört vielleicht nicht zu den inspiriertesten Werken, aber im Trio des (überraschenderweise finalen) Menuettsatzes ließen die überraschenden Sforzati den typischen Haydn-Kobold erkennen.

„Schubert for ever“ war das KKO-Programm nicht ganz stimmig überschrieben, aber dieser Wunderkomponist prägte den Abend schon besonders nachdrücklich, zuletzt mit der Sinfonie Nr. 7, der „Unvollendeten“ also. Dieser Populartitel ist eine Art Markenzeichen, welches letztlich unüberbietbar ist. Aber es hat immer wieder Versuche gegeben, das als Torso fraglos erkennbare Werk zu ergänzen. Die Version von Brian Newbould regte Neville Marriner und Charles Mackerras zu CD-Einspielungen an. Eine neue Fassung von Nicola Samale und Benjamin Gunnar Cohrs hat der Concentus Musicus vor kurzem eingespielt. Ohne diese Bearbeitungen zu kennen, sind Zweifel an der erweiterten Werkgestalt angebracht. Die „Unvollendete“ wirkt ganz einfach vollkommen. Nur Hörgewohnheit?

Christoph Poppens Interpretation blieb auf traditioneller Spur. Seine angenehm flüssigen Tempi sind auch anderswo zu finden, ebenso die Dramatisierung von Ausdruck. Man fühlte sich aber wohl bei dieser Widergabe, geadelt von der Spielqualität des KKO.

Christoph Zimmermann 18.2.2019

Bild (c) Marco Borggreve

Gürzenich-Orchester & Francois-Xavier Roth

featuring: Isabelle Faust

12.2. 2019

Schwierige Werke?

Vor wenigen Tagen erst war Isabelle Faust in der Philharmonie aufgetreten, und zwar mit dem London Symphony unter John Eliot Gardiner und in Partnerschaft mit dem Pianisten Kristian Bezuidenhout für Mendelssohns Doppelkonzert. Ein selten gespieltes Werk wie auch Robert Schumanns Violinkonzert, selbst wenn eine Reihe von CD-Aufnahmen signalisieren, daß sein früheres Schattendasein weitgehend beendet scheint. Eine besondere Herausforderung bleibt es freilich weiterhin. Ob es sich die Geigerin für ihr Debüt beim Gürzenich-Orchester ausgesucht hat oder der Dirigent Francois-Xavier Roth, ist nicht bekannt. Da Isabelle Faust mit Noten spielte, ist am ehesten an ein Entscheid des Dirigenten zu glauben.

Das Violinkonzert blickt auf eine schicksalsträchtige Geschichte zurück. 1853 neben einer Fantasie in gleicher Besetzung entstanden, wurde die geplante Uraufführung nach den ersten Proben aufgegeben, weil sich der noch sehr junge Joseph Joachim der Bewältigung des Werkes nicht zur Gänze gewachsen zeigte. Eine neue Initiative fand nicht statt, nachdem sich Schumann in den Rhein stürzte und seine aktuelle Kompositionstätigkeit daraufhin als Spiegel für diese Wahnsinnstat angesehen wurde. Schumanns Gattin Clara hatte sich schon zuvor zurückhaltend über das Konzert geäußert, zumal über seinen Introduktionssatz. Sie bat schließlich sogar, von Aufführungen überhaupt abzusehen. Das Notenmaterial ging in den Besitz von Joseph Joachim über, welcher verfügte, daß das Werk erst hundert Jahre nach Schumanns Tod aufgeführt werden dürfe. Aufgrund von Nachfragen durch die Geigerin Jelly d’Arányi, einer Großnichte Joachims, wurde im 20. Jahrhundert jedoch neues Interesse an dem Werk wach. Der Verlag Schott mischte sich ein und erreichte bei den Joachim-Erben eine Annullierung der „Schutz“frist. Für die Nationalsozialisten war dies willkommener Anlaß, das beliebte Konzert des „Juden“ Mendelssohn durch das des „deutschen“ Robert Schumann in der Musiköffentlichkeit zu ersetzen.

Am 26. November 1937 fand in Berlin die Uraufführung statt. Georg Kulenkampff spielte (als „Ersatz“ für den zunächst vorgesehenen Yehudi Menuhin) den Solopart, welchen er leicht modifiziert hatte. Es begleiteten die Philharmoniker unter Karl Böhm. Die Interpretation des Geigers mit dem Berliner Orchester ist überliefert, für lange Zeit allerdings nur in Form einer nachträglichen Studioproduktion, bei welcher zudem Hans Schmidt-Isserstedt statt Böhm dirigierte. Die Tatsache, daß die Premierenaufführung weltweit im Radio übertragen wurde, ließ einen Violinenthusiasten unserer Tage nicht ruhen. Ihm gelang es tatsächlich, über weitverzweigte Kanäle einen privaten Mitschnitt ausfindig zu machen, welcher seit 2016 auf dem Label „Podium“ greifbar ist.

Die Musik von Schumanns Konzert ist kaum als einschmeichelnd zu bezeichnen, einige melodische Themen ausgenommen. Bereits die fast rabiat zu nennenden Doppelgriffe der Introduktion markieren eine über romantische Gefälligkeit hinausführende Energie. Der polonaisenartige Finalsatz wirkt entschieden gelöster, sogar leicht humorvoll. Sein rhythmischer Impetus wurde häufig (und wird vielleicht noch) durch allzu rasche Tempi unbotmäßig nivelliert. Francois-Xavier Roth hielt sich strikt an das „lebhaft, aber nicht zu schnell“, was man vielleicht um einige Grade als zu streng empfinden konnte. Aber Mendelssohn-Grazie ist dem Werk nun einmal per se nicht eigen. Isabelle Faust unterstrich das mit ihrem zupackenden Spiel, intensiviert durch Tonformulierungen mit einem Vibrato, welches erst nach einer Millisekunde wirksam wurde. Das ergab eine leicht harsche Wirkung. Die stilistische Kompetenz der Geigerin frappierte jedoch auf ganzer Linie, das Gürzenich-Orchester bot eine elanvolle Begleitung.

Nach der Pause Gustav Mahlers fünfte Sinfonie. Francois-Xavier Roth hat sie bereits mehrfach aufgeführt und auch aufgenommen, stolz darüber, daß „sein“ Orchester 1904 die Uraufführung bestritten hat. Ein historisches Foto des Gürzenich-Saales aus diesem Jahr im Programmheft zeigt einen durchaus dekorativen Raum, dessen festliche Wirkung durch simple Stuhlreihen freilich leicht ernüchtert wird. Wie auch immer: der Abend des 18. Oktober geriet zum Ereignis, auch durch das persönliche Dirigat von Mahler.

Über sein Werk schrieb der Komponist mit selbstkritischer Ironie: „Was soll es (das Publikum) zu diesem Chaos…, zu diesem sausenden, brüllenden, tosenden Meer … für ein Gesicht machen?“ Heute empfindet man die sich vor Radikalität fraglos nicht scheuende Musik als uneingeschränkt zugänglich. Das traumesselige Adagietto ist dabei nicht einmal ausschlaggebend, wenn auch hilfreich. Die emotional überbordende Interpretationsweise eines Leonard Bernstein ist die Sache von Francois-Xavier Roth nicht. Er machte mit Hilfe seiner sehr belebten Dirigiergestik die Strukturen des Werkes nachvollziehbar, gab der Musik federnde Elastizität. Daß auch diese Art von musikalischer Darstellung starke Gefühlswallungen auszulösen imstande ist, war an den Publikumsreaktionen abzulesen, zumal das Gürzenich-Orchester große Präsenz zeigte.

Inzwischen befinden sich die Künstler auf einer Tournee mit den Stationen Turin, Budapest, Zürich und Wien. Mahlers „Fünfte“ bleibt das zentrale Werk. Das Schumann-Konzert wird freilich durch das von Mendelssohn ersetzt. Auch wenn man dies als historische Erinnerung nachvollziehen kann, ist der Austausch bedauerlich, denn für Schumanns WoO 1 bleibt immer noch viel zu tun.

Christoph Zimmermann 13.23.201

Bild (c) Felix Broede

Ehrgeiziges Ziel: Wagners „Ring“ authentisch

20.1.2019

Shunske Sato, Nils Mönkemeyer, Concerto Köln: Kent Nagano

Es gibt einen aufregenden Plan: die Realisierung von Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“ in möglichst optimaler Annäherung an das ursprüngliche Klangkonzept des Komponisten. Der Boom im Bereich historisch informierter Aufführungspraxis zeigt ja, wie sehr sich interpretatorischer Geschmack im Laufe von Jahrzehnten verändert hat. Diese Entwicklung muß man durchaus nicht in Bausch und Bogen verurteilen, aber der Wunsch nach Korrektur ist nachvollziehbar. Freilich ist in diesem Zusammenhang zu bedenken, daß nicht nur nachprüfbares Notenmaterial, sondern auch interpretatorische Individualität eine gewichtige Rolle spielt, damals wie heute.

Kent Nagano begibt sich mit Concerto Köln nun also auf Spurensuche in Sachen Wagner. Von wem die Initiative ausging, ist nicht bekannt. Aber Nagano beherrscht als erfahrener Operndirigent auch den „Ring“ (zuletzt Aufführungen in Hamburg Ende 2018), Concerto Köln hat sich hingegen in den dreißig Jahren seines Betstehens auf barocke und klassische Werke konzentriert. Die „Ring“-Idee dürfte also letztlich von dem kalifornischen Maestro gekommen sein. Aber natürlich sind auch Wünsche des Orchesters nach Repertoireerweiterung vorstellbar, wie sie vor einiger Zeit beim Concentus musicus Wien beispielsweise mit der CD „Walzer-Revolution“ auch realisiert wurden.

Bis zu den geplanten Aufführungen in den Jahren 2021 bis 2024 bleibt noch Zeit für Forschungen, welche zusammen mit Musik- und Sprachwissenschaftlern durchgeführt werden sollen. Die Libretti Wagners sind nun freilich unumstößlich, aber seine Musik ist ein durchaus noch näher zu erforschender Kosmos. Der Komponist selber mußte bei der „Ring“-Uraufführung Kompromisse schließen, weil er nur teilweise die von ihm gewünschten Musiker zur Verfügung gestellt bekam. So mußte er auf Gast-Instrumentalisten ausweichen, welche z.T. andere Instrumente spielten als die von ihm für ideal erachteten. Er hatte beispielsweise die konische Ringklappenflöte im Sinn, welche inzwischen längst von der Bildfläche verschwunden ist. Concerto Köln benutzt sie allerdings, greift auch sonst auf historisches Instrumentarium zurück. Ein anderes Moment ist der Stimmton. Im Laufe der Zeit ist er bis 440 bis 443 Hertz angestiegen, wäre also historischen Gegebenheiten anzunähern. Concerto Köln ist mit seinen 435 Hertz den einstigen Gepflogenheiten bereits ganz nahe.

Concerto Köln wird sich in (zunächst) drei Konzerten unter dem Motto „Wagner-Lesarten“ dem Komponisten anzunähern versuchen. Das Siegfried-Idyll im aktuellen Programm hängt bereits motivisch mit der Bühnen-Tetralogie zusammen, ist aber - ähnlich wie das Waldweben in „Siegfried“ - primär kammermusikalisch angelegt. Die Wesendonck-Lieder entstanden sogar mit bloßer Klavierbegleitung, erhielten erst durch die Orchestrierung des Dirigenten Felix Mottl ihre heutige Gestalt (sie erklingen am 16.5. zusammen mit Anton Bruckners dritter Sinfonie).

Der aktuelle Abend wurde ergänzt durch das vierte Violinkonzert von Niccolò Paganini sowie „Harold in Italien“ von Hector Berlioz. Von dem Orchesterrevolutionär Berlioz lassen sich Verbindungslinien zu Wagner unschwer ziehen. Bei Paganini fällt dies aber schwer. Kent Nagano weist darauf hin, daß „Harold“ von diesem als kapriolenreiches Bratschenkonzert in Auftrag gegeben wurde, welches Berlioz dann aber nicht schrieb, sondern vielmehr zu einer alternativen „Symphonie fantastique“ ausarbeitete. Der Solopart für eine Viola war damals fraglos ein interessantes Novum, aber letztlich eine Äußerlichkeit. Das Paganini-Konzert besitzt wie seine Schwesternwerke einen primär virtuosen Anstrich, ungeachtet einiger orchestraler Pikanterien. Nagano beharrt jedoch: „Wir wollen nicht nur den künstlerischen, sondern auch den sozialen und anthropologischen Kontext rekonstruieren, aus dem heraus Wagners Ideen entstanden“, so seine Worte in einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger.

Shunske Sato, Konzertmeister bei Concerto Köln und anderswo, spielte das Paganini-Konzert quasi „mit links“. Keine noch so ausgepichte Finger- und Bogenakrobatik schien ihm Mühe zu machen, und sein Ton behielt selbst in extremer Lage betörende Leuchtkraft. Über die Behauptung im Programmheft, das Orchester sei „nicht zur Begleitung degradiert, sondern ebenbürtiger Partner“, kann man geteilter Meinung sein. Alleine der rhythmisierende Dauereinsatz des Beckens wirkt leicht militärhaft. Schöne Details wurden freilich bereits oben nicht abgestritten. Die Aufgabe Naganos, welcher das Orchester feurig aufspielen ließ, bestand vor allem darin, die sich oft recht frei entfaltende Agogik des Solisten mit der Begleitung sicher zu koordinieren, nicht zuletzt die vielen Tuttischläge des Orchesters präzise zu plazieren.

Die Sinfonie „Harold in Italien“ - wie schon angemerkt: kein Virtuosenkonzert, wie von Paganini erhofft - weist der obligaten Bratsche eine Erzählerrolle zu. Der aus Lord Byrons „Childe Harold’s Pilgrimage“ entlehnte Titelheld ist ein Alter Ego von Berlioz, ein Träumer, welcher sich seine Idealwelten erschafft. Zu dieser meditativen Figur paßt der sonore, mittellagige Ton der Bratsche bestens, und Nils Mönkemeyer spielte seinen Part nobel und mit Inbrunst. Nagano brachte das Orchester zum Schwelgen, sorgte bei Bedarf aber auch für immensen Klangaufruhr. Alleine durch den Einsatz von neun (!) Kontrabässen mußte der Besetzungsstamm von Concerto Köln mächtig aufgestockt werden. Woher die zusätzlichen Musiker im Einzelnen kamen, wurde nicht angegeben. In der Harfenistin konnte man allerdings ein Mitglied des Gürzenich-Orchesters ausmachen. Mit sieben Kontrabässen war auch das Siegfried-Idyll großvolumig besetzt, was seiner ursprünglichen Funktion (Geburtstagsständchen für Cosima Wagner) eigentlich widersprach. Das weich flutende Spiel von Concerto Köln mit seinen subtilen Schattierungen überzeugte gleichwohl. Effektvolle Schlußzugabe: der Ungarische Marsch aus „Damnation de Faust“ von Berlioz. Stürmisch wie diese Musik auch der Publikumsbeifall.

(c) Philharmonie Köln / Yat Ho Tsang

Christoph Zimmermann 21.1.2019

Aus Böhmens Hain und Flur

18.1.2019

WDR Sinfonieorchester: Semyon Bychkov

Dreizehn Jahre lang, von 1997 bis 2010, war Semyon Bychkov Chefdirigent des WDR Sinfonieorchesters, arbeitete daneben aber auch international. Im vorigen Oktober hat er als Nachfolger von Jiri Belohlávek die Leitung der Tschechischen Philharmonie übernommen, eine Bindung, welche er ein wenig zögerlich anging. Aber die besondere Klangqualität des Orchesters und die Möglichkeit, mit ihm neue künstlerische Ziele zu verwirklichen, gaben dann doch einen positiven Ausschlag. Gleichwohl ist die Entscheidung leicht risikobehaftet. Das tschechische Renommierorchester denkt und empfindet nämlich stark national. Ein Ausländer als Chef kommt da schnell an Grenzen der Akzeptanz, wie es Gerd Albrecht von 1993 bis 1996 erleben mußte. Aber inzwischen ist Zeit ins Land gegangen und es hat sich eine tolerantere Stimmung etabliert. Semyon Bychkov wagt also sein neues Amt.

Er hat bereits eine Reihe von Kompositionsaufträgen vergeben, fünf bei ausländischen Musikern, neun bei tschechischen. Die Beschäftigung mit erst noch entstehenden Werken ist freilich eine Herausforderung eigener Art. Wie Bychkov sich bei heimischen “Nationalheiligtümern” schlägt, bleibt abzuwarten. Mit einem von ihnen, Bedrich Smetanas “Mein Vaterland” (“Má vlast”), kehrte er jetzt erst einmal ans Pult des WDR-Orchesters zurück. In der baldigen Wiederbegegnung von James Conlon mit dem Gürzenich-Orchester findet dieser Vorgang eine Parallele.

“Mein Vaterland” ist - der Titel läßt es unverkennbar erkennen – eine Hymne auf Smetanas Heimat. Das war freilich eine nach und nach wachsende Liebe, denn der Komponist wurde mehr oder weniger deutsch erzogen, mußte sich u.a. die tschechische Sprache nach und nach aneignen. Ählich erging es Jean Sibelius in Finnland, wo erst die Oktoberrevolution von 1917 zur Ubnabelung von Rußland führte. Die Enstehung von “Mein Vaterland” fällt in die letzten Lebensjahre des Komponisten, als er bereits ertaubt war. Eine Tinnitus-Erkrankung war voraus gegangen, wovon sein Streichquartett “Aus meinem Leben” mit einem überraschenden, schrillen Diskantton kündet.

Der sechsteilige Orchesterzyklus schwelgt nun aber voll und ganz in romantischen Gefühlen, wobei sogar die musikalisch nicht so leicht zugängliche sinfonische Dichtung “Tabor” (Nr. 5) wichtige Akzente setzt. In der südböhmischen Stadt lebte einst der Reformer Jan Hus, welcher für seine Freiheitskämpfe mit dem Tode bezahlte. Der Hussiten-Choral “Die ihr Gottes Streiter seid” ist das immer wieder neu auflodernde Zentralthema, welches durch Pausen von Bruckner-Länge einen etwas plakativen Anstrich erhält. Der finale Teil des Zyklus’, “Blanik”, zitiert den Choral ebenfalls (der Berg liegt nahe bei Tabor), bindet ihn jedoch in melodische Verläufe ein und mündet zuletzt auch wieder in das Vysherad-Motiv, mit welchem “Mein Vaterland” anhebt.

Schon in dieser einleitenden Tondichtung beschreibt Smetana die wechselvolle Geschichte Tschechiens und läßt sie in seiner Musik dramatisch drängenden Ausdruck finden. Der dritte Teil von “Ma vlast”, nämlich “Sarka”, hat in der Bewertung immer leicht hintan gestanden, was man aber nicht wirklich als gerechtfertigt empfinden kann. Sarka war Anführerin eines Amazonengeschlechts, welches erfolgreich gegen feindliche Ritter kämpfte. Wenn nach 1968, als die Russen in der Tschechei einmarschiert waren, um Alexander Dubceks “Kommunismus mit menschlichem Antlitz” in Grund und Boden zu schießen, beim ”Prager Frühling” dieses Stück endete, stand das Publikum auf und klatschte demonstrativ. Das geschieht heute wohl nicht mehr, aber man empfindet den geschichtlichen Hintergrund durchaus noch mit einer gewissen Gänsehaut. Friedvoll hingegen “Die Moldau” und “Aus Böhmens Hain und Flur”, Naturidyllen, wie sie schöner und bewegender kaum vorstellbar sind.

Semyon Bychkov sorgte mit dem exzellen aufspielenden Orchester für eine farbsprühende Widergabe von Smetanas Musik, welche dem Pathosausdruck keineswegs aus dem Wege ging. Ein etwas schlankerer musikalischer Fluß ware hier und da denkbar gewesen (zumal bei der “Moldau”), aber das Bekenntnishafte der Interpretation machte, verbunden mit souveräner Klangsteuerung, starke Wirkung. Ein, zwei Momente leichter Unkonzentration bei den Blechbläsern in “Tabor” seien nicht moniert, lieber der Weichklang der Hörner, die präzisen Flötenläufe zu Beginn der “Moldau” oder auch die vielen wunderbaren Klarinetten-Terzen hervorgehoben. Bychkovs Tempi gaben sich nirgends extravagant, hingegen verstand sich der Dirigent bestens auf stimmige Ritardanti. Viel Beifall für den “Heimkehrer” Bychkov, aber fraglos auch für Smetanas hinreißendes Werk.

Christoph Zimmermann (19.1.2019)

Bild (c) WDR Sheila Rock

Romantisches aller Arten

14. Januar 2019

Yeol Eum Son, Jennifer Holloway, Michael Nagy, Gürzenich-Orchester: Pablo Gonzáles

Das Hauptwerk der jüngsten Gürzenich-Abo-Reihe war Alexander von Zemlinskys „Lyrische Symphonie“ auf Texte des bengalischen Dichters Rabindranath Tagore. Das ist schon deswegen hervorzuheben, weil die letzte Aufführung (Mai 2000) unter James Conlon stattfand, dem Chef des Klangkörpers (auch in der Oper) von 1989 bis 2003. Er entdeckte in seiner Kölner Zeit Zemlinsky eher zufällig, doch wurde bald daraus eine musikalische Liebesbeziehung. Viele Aufnahmen mit Zemlinskys Werken entstanden damals, von denen derzeit leider nur noch die Oper „Der Zwerg“ greifbar ist, welche Conlon später auch in Los Angeles herausbrachte (Aufführung auf DVD). Der Dirigent wird übrigens in dieser Spielzeit an das Gürzenich-Pult zurückkehren, freilich nicht mit Zemlinsky, sondern der siebten Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch.

Die Widergabe der „Lyrischen Symphonie“ oblag jetzt dem Spanier Pablo Gonzáles . Mit seiner schlanken Gestalt und seiner vehementen, auf Exaktheit und Vielfalt des Ausdrucks zielenden Gestik wirkte er wie ein Feuergeist, Emotionen immer neu schürend. Im ersten Gedicht deckte er den Gesang des Baritons

Michael Nagy denn auch einige Male zu, aber die Glut der großorchestrierten Musik ist nun mal kaum zu bändigen. Eine Studioaufnahme mit akustisch steuernden Mikrophonen würde das sicher besser ausbalancieren können.

Die Texte, welche heute fraglos leicht angegilbt wirken, aber gerade deswegen auch einen besonderen nostalgischen Reiz besitzen, sind eine eigentümliche Mischung aus erotischer Extase und Leidenschaftsunterdrückung. Das Mädchen, welches im zweiten Lied einem geliebten, sie aber nicht beachtenden Prinzen ihr Geschmeide lockend vor die Füße wirft (es wird freilich von der Kutsche zermalmt), bewegt sich fast schon im Bereich des Wahnsinns. Der männliche Protagonist der weitgehend zäsurlosen Symphonie (es ist nicht der Prinz) strebt zuletzt auf ein „süßes“ Scheiden zu. „Laß es nicht ein Tod sein, sondern Vollendung.“ Das klingt nach Wagners „Tristan“, dessen harmonisch schillernde Musik von Zemlinsky aufgegriffen, aber in die aktuelle Zeit fortgeführt wird. Für die Zwölftontechnik seines späteren Schwagers Arnold Schönberg war er aber nicht zu haben, was sogar zum Bruch zwischen beiden Männern führte. Das Gürzenich-Orchester gab der Musik starke Impulse, bewährte sich im theatralischen Überschwang ebenso wie in der Intimität etwa des vierten Liedes, welches besonders stark von deinem ausgiebigen Violinsolo lebt.

Nicht erst hier fand Jennifer Holloway zu berückender Tonschönheit. Der Amerikanerin merkt man nicht an, daß sie ihre Karriere im Mezzofach begann, so unforciert bewältigte sie selbst extreme Höhen. Auch bei ihrem Bariton-Kollegen waren immer wieder Spitzentöne gefordert. Michael Nagy bot sie souverän, mit maskulinem Wohllaut. Bestechend dann wieder die subtilen Piani, speziell im finalen Lied. Die hochbeeindruckende Aufführung ließ den Wunsch aufkommen, in Köln auch mal wieder einer Oper von Zemlinsky zu begegnen.

Die vor der Pause gespielten Stücke hatten zu Zemlinsky und auch untereinander eigentlich keinerlei Beziehung. Verbindungslinien, wie im Programmheft („Das Konzert auf einen Blick“) herbei argumentiert, sind eher äußerlicher Art. Romantik und ihre Ausläufer wäre möglicherweise eine passendere Überschrift gewesen.

Den Auftakt des Abends bildete Robert Schumanns Ouvertüre zu „Genoveva“. Die einzige Oper des Komponisten hat sich im Theateralltag leider nicht durchsetzen können. Dabei läßt schon die Ouvertüre viele musikalische Schönheiten erkennen. Und wie bei seiner „Rheinischen“ Sinfonie und dem Konzertstück opus 86 jubeln die Hörner im Orchester unwiderstehlich. Unter der Leitung von Pablo Gonzáles wurde die Musik enthusiastisch ausgeformt