www.landestheater-coburg.de

DIE WALKÜRE

Premiere: 18.4. 2022. Besuchte Vorstellung: 6.6. 2022

Schroff und sehr, ja ungewöhnlich akzentuiert klingen die Streicher mit ihren detonierenden Spitzen in den Raum hinein. Das stürmende Vorspiel lässt keinen Zweifel darüber, dass es zur Sache geht – kein Wunder: wir sitzen in Coburg, einem kleinen Haus, in dem die Nachhallzeit so kurz ist, dass ein halbes Hundert Musiker in einem äußerst engen Orchestergraben genauso viel und genügend Druck zu geben vermögen wie ein Riesenorchester in einem großen Haus. Insofern war die Frage, ob es nicht gewagt sei, mit einem vergleichsweise kleinen Orchester an den „Ring“ zu gehen, eher naiv: denn Coburg tönt per se anders als die Metropolitan Opera, braucht also viel weniger Streicher, Bläser und Schlagzeuger, um den von Wagner intendierten Zauber ins Werk zu setzen. Im Gegenteil: diese „Walküre“ klingt, durch die Verschlankung des Klangs, an manchen Stellen ausgesprochen modern, als hätte Francis Poulenc die Partitur überarbeitet. Also: Die Kombination von „Coburger Fassung“ (1906/07 vermutlich geschaffen von Alfons Abbas) und „Lessing-Fassung“ von 1943 (mit den „Sonderinstrumenten“ Wagnertuba und Basstrompete) reichte, von ganz wenigen Passagen abgesehen, völlig aus, um ein schönes Klangerlebnis zu schaffen. Von ganz wenigen Passagen abgesehen? Zugegeben: Im Ritt der Walküren hätte ich mir mehr militärische Rundheit, mehr Massivität gewünscht (auch wenn das Corps der in der Luft sitzenden Frauen dynamisch seine Probleme hatte, vom Rang aus die Streicher kaum zu hören waren und mehr Druck im kleinen Haus nun wirklich nicht notwendig ist).

Was bleibt, stiften, neben dem Orchester unter der zügigen, dem Drama angemessenen und doch die lyrischen Inseln auslotenden Dirigat des GMD Daniel Carter, die Sängerinnen und Sänger. Siegmund und Sieglinde, Wotan und Brünnhilde, Fricka und Hunding, nicht zuletzt 8 „kleine“ Walküren – das muss erst einmal besetzt werden. Es spricht viel für Coburg, wenn von den Sängern der Hauptpartien immerhin Wotan, Fricka und Hunding aus dem Ensemble heraus besetzt werden können – und mit Åsa Jäger eine große Brünnhilde auf der kleinen Bühne steht, um die die Coburger manch großes Haus beneiden würde. Soviel Zartheit bei soviel dynamischer Bandbreite und -höhe, soviel damenhafte, dabei jugendliche Vokal-Eleganz bei so viel dramatischer Inständigkeit: so muss eine junge Brünnhilde klingen. Ob sie auch so aussehen muss, bleibt eine Geschmacksfrage, aber der erfahrene Opernbesucher und freund darf bezweifeln, ob eine überaus korpulente Frau in einem von Julia Kaschlinski entworfenen, infantil anmutenden Kostüm 1. der Rolle angemessen ist und 2. die Sängerin glücklich macht, ihr also gerecht wird.

Der Spagat zwischen behaupteter Symbolik und versuchtem Realismus, der diese „Ring“-Konzeption auszuzeichnen scheint, findet spätestens dann ein Ende, wenn der Illusionismus, der durch die Wagnerschen Originalfiguren transportiert werden soll, durchs Nachdenken über die Lächerlichkeit körperschädigender Kostüme gebrochen wird – gebrochen wird die Szene schon dadurch, dass der Regisseur Alexander Müller-Elmau wieder seine „Besucher*innen“ in den Ring, d.h.: ins Museum schickt, wo sie nicht mehr zu tun haben, als sich gelegentlich die ausgestellten Ring-Relikte (Schwert, Raben etc.) anzuschauen, lange auf Stühlen zu sitzen, die Szene zu beobachten und gelegentlich aufzustehen, wenn sie im Weg stehen. Man kennt diese Vergegenwärtigung des „tua res agitur“ inzwischen so zur Genüge (als letzte Beispiele nenne ich nur die „Ring“-Inszenierungen in Kassel und Berlin), dass man nur noch mit Siegfried ausrufen kann: „Ich mag es nicht mehr sehen“ – denn es bringt dramaturgisch-dramatisch absolut nichts, ja: es stört dort, wo die Intimität der Begegnungen zwischen Wotan und Brünnhilde, Siegmund und Sieglinde, die totale Konzentration aufs einzig Wesentliche gebietet. Also bitte: im Coburger „Siegfried“, den wir sehnlichst erwarten, sollten die nutzlosen Statisten die Bühne verlasssen haben, auch wenn man den Damen und Herren und dem Kind (Symbolik!) gönnt, so etwas Schönes wie Jessica Stavros und Roman Payer quasi hautnah bei der Arbeit zu erleben.

Wir verstehen auch so, daß Wagners „Ring“ zugleich ein historisches wie modernes Werk ist; weniger verständlich, zumindest im Kontext der „Walküre“, ist die Projektion eines renaissancehaften Christus-Kopfs während der Todverkündigung, hat Wagner doch dem Sohn, nicht dem Vater, während der Konzeption von „Siegfries Tod“, also der späteren „Götterdämmeung“, erlöserähnliche Züge verliehen – aber bitte: Assoziationen sind, gerade in Wagners gewaltigem Kosmos, erlaubt. Wo ein archaisch anmutender Hirsch, dem Wotan zu Beginn des 2. Akts das Herz ausnimmt, von der Decke hängt, ist die Erinnerung an eine diffuse „nordische“ Mythologie, auf die sich der Regisseur im Programmheft bezieht, durchaus logisch: als erste Stufe einer Ringmenschheitsentwicklung, der ein humanisierender, von Siegmund, Sieglinde (und Brünnhilde) ausgehender Prozess ja folgen könnte.

Jessica Stavros, ein griechisch-amerikanischer Gast aus Köln, singt und spielt diese Sieglinde, deren Stimme so bezaubert wie stets ihre Geschichte. Hausend in einem dunklen, denkbar unattraktiven Loch, dessen einziger Schmuck ein an der Seitenwand hoch applizierter Wolfskopf ist, womit sich wieder symbolische mit dem realen Raum überschneidet, weil auch dieser „Ring“ zuerst auf dem Theater spielt, hausend in einer unwirtlichen Atmosphäre, empfängt sie den ins Haus taumelnden Siegmund wie ihren „Erlöser“. Schön also, wie sich die Begegnung der beiden zart und knisternd erotisch - sagt man nicht so? - vollzieht: also zwischen der empfindsamen weiblichen und der zugleich heldischen wie lyrischen Stimme. Roman Payers. Payer bringt alles mit, um den jugendlichen Kämpfer stimmschön, groß und kontrolliert ins Bild zu setzen. Verkündet Brünnhilde ihm den Tod, wickelt sie ihn in ein schwarzes Tuch ein – der Wink mit dem Zaunpfahl, hin zu einer großen „Ring“-Inszenierung, ist überdeutlich, denn selbst die, die 1976 bis 1980 nicht das Glück hatten, eine Karte für den Chéreau-Ring-Zyklus zu ergattern, kennen die Inszenierung durch den Film: in dem immer noch und unvergesslich, Peter Hofmann von Gwyneth Jones, buchstäblich, so eingewickelt wird wie Payer durch Jäger. Ganz abgesehen vom (Foucaultschen) Pendel, das in Richard Peduzzis Walhall-Imagination und mit dem exzeptionellen Wotan namens Donald MacIntyre eine zugleich symbolische wie reale Bedeutung hatte, die von Alexander Müller-Elmau mit seinem Wotanschen Kugelpendel anzitiert wird. Nennen wir‘s: eine Hommage an die wohl berühmteste „Ring“-Inszenierung des 20. Jahrhunderts und deren Regisseur.

Wotan ist in Coburg, wie schon im „Rheingold“, Michael Lion. In der Höhe stets leicht gefährdet, arbeitet er sich mit größtem Anstand, mit interpretatorischer Genauigkeit und einer Fülle von nuancierenden Tönen durch die vielfältige, aber auch mörderische Partie, die einem Sänger am Abend alles und am Ende, nach den exzessiven Wutausbrüchen, noch die sensibelsten Töne abverlangt. Mit Lion hat dieser Ring eine „sichere Bank“, und auch hier gilt: Größere Häuser als Coburg könnten sich auch von dieser Besetzung eine Scheibe abschneiden – was schlussendlich auch für die genau artikulierende, spitzenscharf spielende Fricka der Kora Pavelić und den Hunding des Bartosz Araszkiewicz gilt. Bleiben die Walküren, allesamt kriegerische, uniforme Barbiepuppen, die die Regie mehrere Minuten lang, in einem wie von Hermann Nitsch zurückgelassenen, rötlich-weißen Farbschüttraum auf ihren Schaukeln szenisch verhungern lässt und sie dann doch noch ins sinnlose Gefecht mit dem Sturmgott zu schicken: bis auf die Knie. Das aber ist dann tatsächlich ziemlich gut, weil es die Beziehung zwischen dem Vater und seinen Töchtern so genau in eine Geste bringt, wie überhaupt die nachfolgende Begegnung zwischen Wotan und Brünnhilde delikat gezeigt wurde: mit Liebe zum Detail – und mit tiefem Verständnis für die Eigenheiten der Figuren: ihrem Stolz wie ihrer Trauer. Dies ist die wahre Stärke der Inszenierung: menschliche Befindlichkeiten verständnisvoll zu zeigen und die Schwächen der Figuren nicht zu denunzieren.

Also: Großer Beifall für einen in großen Teilen inszenatorisch gelungenen, bei den Statisten unbedingt nachbesserungswürdigen und musikalisch packenden Abend.

Frank Piontek, 6.6. 2022

Fotos: ©Annemone Taake

next to normal – fast normal

Premiere: 02.10.2021

Auch ernste Themen finden Platz in einem Musical

Ein Vorurteil, welches dem Musical immer wieder angelastet wird, ist oftmals, dass es vor allem um seichte Unterhaltung, Tanz und einer Menge guter Laune geht. In vielen Stücken ist dies sicher auch richtig und im Übrigen gar nicht verwerflich. Doch das Genre bietet so viel mehr. Dies bewiesen u. a. auch Brian Yorkey (Buch und Liedtexte) und Tom Kitt (Musik) mit der Broadway-Premiere von „next to normal“ im April 2009. Das Stück handelt von Diana Goodman, die an einer bipolaren Störung leidet und den vielfältigen Auswirkungen, die dies auf das alltägliche Familienleben hat. Zudem wird die Frage aufgeworfen, welche Probleme plötzliche Schicksalsschläge auslösen können, die von der Seele nicht richtig „verarbeitet“ wurden. Ausgezeichnet wurde „next to normal“ im Jahr 2009 mit mehreren Tony Awards und im Jahr 2010 mit dem Pulitzerpreis in der Kategorie Drama. Seit der deutschen Erstaufführung im Jahr 2013 bei der Titus Hoffmann nicht nur Regie führte, sondern gleichzeitig eine exzellente deutsche Übersetzung ablieferte, wird diese immer wieder mal in Deutschland, Österreich oder der Schweiz aufgeführt, seit dem vergangenen Wochenende nun auch am Landestheater Coburg.

Um es vorwegzunehmen, lautstark bejubelte das Premierenpublikum nach gut 2 ½ Stunden Aufführungsdauer alle Darsteller, Musiker und das gesamte Kreativteam. Die Inszenierung von Matthias Straub liefert hierbei neben einem Einblick in das Familienleben der Goodmans einen ebenso spannenden Einblick in die Seele von Diana. Hierzu entwickelte Till Kuhnert ein Bühnenbild, welches wie in nahezu allen bisherigen Inszenierungen selbstredend das Eigenheim der Familie in den Mittelpunkt stellt. In einigen ausgewählten Szenen, beispielsweise beim eindringlichen „Mir fehl´n die Berge“ dreht sich die Bühne zu einer inneren Landschaft aus dunklen Wellen, Strudeln und allerlei gefährlich aussehenden Brandungen. Eine hochemotionale und gelungen Regiearbeit, die auch dadurch überzeugen kann, dass das traute Eigenheim im Verlauf des zweiten Aktes immer mehr Löcher und Risse bekommt und am Ende nur noch wenig hiervon übrigbleiben soll. Zur gelungenen Inszenierung gesellt sich die wunderbare Musik von Tom Kitt, der aus den unterschiedlichsten Genres ein einheitliches Gesamtwerk geschaffen hat, wie dies selten zu finden ist. Unter der musikalischen Leitung von Roland Fister glänzt die Band aus Violine, Keyboard, Cello, Gitarre, Klavier, Bass und Schlagzeug und bringt die einfühlsamen ebenso wie die rockigen Nummern des Abends treffend zu Gehör.

Auch bei der Besetzung kann sich die Coburger Inszenierung sehen und vor allem hören lassen. Die Rollen der Eltern wurden mit erfahrenen Musicaldarstellern besetzt. Als Diana ist Kerstin Ibald zu erleben, ihren Ehemann Dan verkörpert Christian Alexander Müller. Mit beiden leidet man stellenweise regelrecht mit, gesanglich sind beide erwartungsgemäß auf höchstem Niveau anzusiedeln. Die weiteren Rollen wurden aus dem hauseigenen Ensemble besetzt und auch hier zeigt das Landestheater ein gutes Gespür für die richtige Besetzung. Benjamin Hübner kann als Sohn Gabe ebenso überzeugen wie Lilian Prent als Tochter Natalie. Natalies Freund Henry wird von Lean Fargel treffend dargestellt, während Florian Graf die beiden Rollen des Dr. Madden und Dr. Fine übernimmt und hierbei beide Rollen entsprechend den Vorgaben sehr unterschiedlich anlegt. Wie steht es so schön im Programmheft: „Selten erlebt man in einer Arbeit eine solch clevere Verschachtelung von Texten, Musik und Handlung.“ Wenn eine solche Arbeit dann auch in der hier gebotenen Qualität auf die Bühne gebracht wird, dann kann man nur eine uneingeschränkte Besuchsempfehlung aussprechen. Bei vielen Musicalfans ist „next to normal“ ohnehin ein beliebtes Werk, aber auch dem ein oder anderen Operngänger, der sich bislang von den inzwischen oftmals sehr hochwertigen Musicalproduktionen landauf landab noch ferngehalten hat, sollte hier über einen Besuch nachdenken, es erwartet ihn ein hochemotionaler Theaterabend.

Markus Lamers, 04.10.2021

Fotos: © Annemone Taake

DAS RHEINGOLD

Premiere: 29.9. 2019. Besuchte Vorstellung: 9.1. 2020

Die Frage war, glaube ich, nicht ob, sondern wie sie es schaffen: Wagners „Vorabend“ so auf die Bühne und in den Orchestergraben zu bringen, dass er klingt. Das Landestheater Coburg hat es, nach 55 „Ring“losen Jahren, tatsächlich geschafft – das „Rheingold“ klingt ungefähr so, wie man es gewohnt ist, und wo es leicht anders tönt, weil 57 Musiker eben keine 107 Instrumente spielen können (wenn man einmal die 16 Ambosse abzieht, die hier eh, wie auch an größeren Häusern, vom Band kommen), klingt es nicht schlechter. Denn in einem kleinen Haus wie dem Coburger vermögen ein halbes Hundert Musiker in einem äußerst engen Orchestergraben genauso viel und genügend Druck zu geben wie 100 Mann in einem großen Haus. Insofern war die Frage, ob es nicht gewagt sei, mit einem vergleichsweise kleinen Orchester an das „Rheingold“ zu gehen, eher naiv: denn Coburg klingt per se anders als die Metropolitan Opera, braucht also viel weniger Streicher, Bläser und Schlagzeuger, um den von Wagner intendierten Zauber ins Werk zu setzen.

Im Gegenteil: gerade die Reduktion schafft im Coburger „Rheingold“, das unendlich viele kammermusikalische Stellen besitzt, immer wieder bezwingende subtile Instrumentalmomente. Wenn sich wenige tiefe Streicher verbünden oder ein paar wenige Holzbläser miteinander in Kontakt geraten, sind wir akustische Zeugen eines modernen musikalischen Theaters, das Wagners bekannter Forderung nach Deutlichkeit optimal entgegenkommt, ohne indes den Klang zu verdünnen. Also: Die Kombination von „Coburger Fassung“ (1906/07 vermutlich geschaffen von Alfons Abbas) und „Lessing-Fassung“ von 1943 (mit den „Sonderinstrumenten“ Wagnertuba und Basstrompete) reichte, von ganz wenigen Passagen abgesehen, völlig aus, um ein Klangerlebnis zu schaffen, das freilich deutlicher ausfällt als im verdeckten Graben, für den das „Rheingold“ bekanntlich nicht geschaffen wurde. Also hört man vom ersten Takt alles so deutlich heraus, wie es – meist – gewünscht wurde: allem unreflektierten Gerede vom angeblich idealen Bayreuther Mischklang zum Trotz. Und klingen dynamisch herausragende Passagen wie der brachiale Auftritt der Riesen oder die Kulmination des Aufschichtens des Horts nicht noch beeindruckender, wenn wir zuvor ein paar Instrumente weniger gehört haben? Zugegeben: das Vorspiel könnte indirekter, gleichsam mystischer, also weniger analytisch anheben, aber man kann als aufmerksamer Musikhörer nun wirklich nicht alles haben. Das bewusst bombastische Finale, das den Untergang der Götter mit brutaler Ironie schon ankündigt, klingt auch in Coburg, so, wie es klingen soll – der Rest ist, unter der genauen Leitung von Roland Kluttig, ein schönes, präzis austariertes musikalisches Hörspiel mit genauesten Akzenten und einem manchmal erstaunlich schnellen, dem Konversationsstil des Werks angemessenen Tempo: vor allem in der Riesenszene des 2. Bilds.

Die Qualität liegt freilich auch bei den Sängern. Selten hört man einen Alberich, der seine Meinungs- und Schmerzensäußerungen so wenig bellend herausbringt wie Martin Trepl, der bis vor kurzem noch als 1. Bass im Chor des Landestheaters sang. Wagner wäre schon deshalb glücklich gewesen, auch dieses „Rheingold“ zu hören, wenn er Trepl wahrgenommen hätte, der mit größter Deutlichkeit seinen Part singt und spielt, insofern Wagners Ideal des singenden Schauspielers bzw. schauspielernden Sängers nahe kommt. Gleiches gilt für den gestisch und vokal beweglichen Loge des Gastes Simeon Esper. Nur wenige Rollen mussten mit Gästen besetzt werden; aus dem Haus kommt daher auch der Wotan: Michael Lion erfährt damit eine Krönung seiner Laufbahn, auch wenn der sensible Hörer bei manchen seiner Tremoli bei einzelnen dramatischen Spitzenpassagen (andere nennen das „Schollern“) leicht zusammenzucken mag. Es verschlägt nur wenig, denn zusammen mit der Fricka der Kora Pavelic bietet er das Bild eines verzankten Götterpaars, dem das Beziehungsende schon eingezeichnet ist: er, ein Mann noch im archaisierenden Pelzmantel, der sich die Tür nach draußen offen hält, sie eine Lady, die bei offiziellen Anlässen die Weißhaarperücke aufsetzt, um mehr zu scheinen als sie ist.

Die Aufführung wurde übrigens gerettet von einem Sänger einer kleinen, aber doch nicht ganz unwichtigen Partie. Auch das ist bisweilen Theateralltag: Theodore Brown kam erst 90 Minuten vor Beginn der Vorstellung im Haus an, um den Froh szenisch einzustudieren; gesungen hat er dann so, wie man sich den Gesang des geborenen Playboys und Bruder der Sexgöttin Freia (Olga Shurshina) vorstellt: schlicht schön. Unter den beiden Riesen ragt, was bei den beiden Riesen so üblich ist, der Fafner, also Bartosz Araskiewicz, in bassmässiger Hinsicht heraus, während sein Bruder Fasolt mit Felix Rathgeber eher bassbaritonale Statur hat: ein guter Kontrast. Auch der Mime des Dirk Mestmacher ist nicht nur unter der Prämisse, dass die Partei einem Tenor gehört, leicht(er) gefügt, gleichwohl ein würdiger Bruder seines Bruders. Marvin Zobel singt einen ausgeglichenen, durchaus nicht donnernden Donner, und die drei Rheintöchter – Laura Incko, Dimitra Kotidou und Emily Lorini – passen nicht nur optisch zusammen.

Bleibt die wunderbar timbrierte, samtdunkle, noble Erda der Evelyn Krahe. Auch sie ist ein Gast auf der Coburger Bühne, und zwar: buchstäblich. Denn sie gehört zu den Besuchern des Museums, die sich im ersten Bild zusammenfinden, um sich die in den Vitrinen stehenden Rheintöchter anzuschauen. Der Regisseur Alexander Müller-Elmau hat sich als sein eigener Bühnenbildner eine Welt zusammengebaut, in der Mythos und Moderne, unsere Gegenwart und Wagners mythische Vergangenheit auf der Drehbühne, die mit bewusst offener Verwandlung die Illusionen reduziert, zusammentreffen. Der Meinung der Dramaturgie, dass Wagner diese Anti-Illusion gefallen hätte, muss wieder einmal mit dem Hinweis auf Wagners Überzeugung von der Überwältigung des Publikums widersprochen werden, aber man wird sehen, wie sich dieser „Ring“ weiter entwickelt. Dass gefährliche Szenen wie die Selbstverwandlung Alberichs in einen „Riesenwurm“ problematisch sind, ist ja nichts Neues; Ulrich Strohauer sagte in seinem Ring-Buch „Wolken über Walhall“ anlässlich dieser Szene, die selten überzeugt, dass „Klamauk und Klassiker gutnachbarlich nebeneinander liegen“. In Coburg erhebt sich einfach das Riesengehirn – Symbol des Rheingolds als intellektueller Verstand – mit einem immer länger werdenden Sack in die Höhe. Was soll man auch sonst mit dem Gehirn als Symbol machen, das später auch – und auch dies ist handwerklich fragwürdig – als Hort für Freias Lösung dient. Frage: Wo ist da die „Klinze“ im geschlossenen Hirnmantel? Wohingegen die Kröte tatsächlich eine schöne Kleinigkeit ist, die man unter einen Tarnhelm und in die Tasche stecken kann.

Wenn aber Szenen wie der Auftritt der Erda so gelingen wie hier, darf man als mündiger Zuschauer, der zwischen behaupteter Symbolik und versuchtem Realismus gerade dort unterscheiden kann, wo sich die von Wagner vorgeschriebenen Aktionen mit den szenischen Neudeutungen schlicht und einfach kaum vertragen – man darf also glücklich nach Hause gehen, wenn man gesehen hat, wie Erda auf- und wieder abtritt: als Besucherin des Museums. Denn Erda vermag, so der Regisseur, als Personifikation der Erde in vielen Gestalten zu erscheinen. Also zuckt es durch sie, die sich die Schmierenkomödie vom mehrfachen Raub des Rheingolds bzw. des Rings als Außenstehende so lange ansah, bis sie unbewusst (?) begriff, dass sie eingreifen müsse, um das Schlimmste zu verhindern. Und sie verschwindet wieder aus der Handlung: rätselnd über das, was sie, in der Nähe von Wotans Rabenjunge, gerade wie in Trance verkündet hat. Wir aber dürfen gespannt sein, wie sich Mythos und Moderne auch weiterhin beim Coburger „Ring“ begegnen werden, der seine musikalische Feuertaufe bestanden hat. Was die Szene betrifft, bleibt festzuhalten, dass ein widerspruchsfreier „Ring“, der Wagners Vorgaben und die nötigen modernen Interpretationen elegant verschmilzt, bislang noch kaum zu sehen war. Coburg macht da schon vieles richtig, denn der „Ring“ spielt bekanntlich nicht in irgendeiner Wirklichkeit, sondern auf dem Theater, wo nicht alles, aber vieles möglich ist – nicht zuletzt dank eines äußerst engagierten musikalischen Ensembles und einer optischen Ästhetik, die mit relativ wenigen Mitteln szenische Akzente setzt. Also: Auf in die Winterstürme!

Frank Piontek, 10.1. 2020

Fotos: © Sebastian Buff

ZUM ZWEITEN

DIE STUMME SERENADE

Premiere: 25.02.2017

besuchte Vorstellung: 19.03.2017

Filmreife Ausgrabung mit dem OPERNFREUND-Stern bewertet

Lieber Opernfreund-Freund,

regelrecht begeistert darf ich Ihnen von der Korngold-Rarität berichten, die derzeit am Landestheater Coburg zu sehen ist. Seine lange vergessene Operette „Die stumme Serenade“ hatte dort bereits am 25.02.2017 Premiere, aber da man als (Wahl-)Kölner die Domstadt am Karnevalssamstag unmöglich verlassen kann, hatte ich erst am vergangenen Wochenende die Möglichkeit, ins Oberfränkische zu reisen. Das Landestheater überzeugt unter Intendant Bodo Busse immer wieder durch einen klugen Mix aus bewährtem Standard-Repertoire und so hörens- wie sehenswerten Ausgrabungen und Raritäten wie beispielsweise „Riders to the Sea“ von Ralph Vaughan Williams in der Saison 2015/16 oder „King Arthur“ in der Spielzeit zuvor. In der nun letzten Spielzeit von Busses Intendanz hat man sich einem Werk von Erich Wolfgang Korngold, von dem sich auf den Bühnen der Welt lediglich die hinreißende „tote Stadt“ dauerhaft hat behaupten können, angenommen.

„Die stumme Serenade“ entstand in den Jahren 1946 bis 1950 und ist eigentlich als Oper konzipiert, Korngold selbst nannte sein Werk aber eine „musikalische Komödie“ und genau das ist es. Ein unvergleichlicher Mix an eingängigen Melodien mit Schlagerqualitäten im besten Wortsinne, spritzigen Texte, einer operettentypisch vertrackten Handlung, Jazz-Elementen und mitreißenden Tanznummern haben mir den vielleicht vergnüglichsten Musiktheaternachmittag seit Jahren beschert. Mit dazu beigetragen haben neben der außerordentlichen Qualität der Komposition das hohe künstlerische Niveau und die schlicht genial zu nennende Umsetzung durch Tobias Materna. Aber der Reihe nach: „Die stumme Serenade“ spielt in den 1820er Jahren, in denen in Neapel auf Frauenraub die Todesstrafe steht. Die umjubelte Schauspielerin Silvia Lombardi, Verlobte des neapolitanischen Ministerpräsidenten Lugarini, wird nachts überfallen und zeitgleich wird unter Lugarinis Bett eine Bombe deponiert. Die Polizei unter Führung des Polizeiministers Caretto tappt im Dunkeln, verhaftet aber schließlich den Schneider von Silvia Lombardi, Andrea Coclé, der in seine Kundin verliebt ist. Ihm droht nun die Todesstrafe und als Caretto ihm verrät, dass der König anlässlich seines 80. Geburtstags den Bombenleger in jedem Fall begnadigen will, gesteht Coclé beide Verbrechen und wird verurteilt. Doch ehe es zur rettenden Amnestie kommt, stirbt der König plötzlich. Das aufgewiegelte Volk stürzt in einer Revolution den verhassten Lugarini und setzt Coclé als neuen Ministerpräsidenten ein. Der Schneider hat eigentlich keine Lust auf Politik und überlässt den Posten gerne dem plötzlich auftauchenden wahren Bombenleger. Nun kann er mit Silvia Lombardi, die sich während der gemeinsam eingenommenen Henkersmahlzeit in ihn verliebt hatte, in eine glückliche Zukunft starten.

Erich Wolfgang Korngold war während des Krieges in die USA emigriert und musste dort sein Dasein als Komponist von Filmmusiken fristen, von denen die zum Erol Flynn-Streifen „Robin Hood, König der Diebe“ hierzulande zu den bekanntesten zählen dürfte. Dieses Umstands eingedenk verlegt Regisseur Tobias Materna die Handlung in die Emigrationszeit des Komponisten, die von 1934 bis 1949 dauerte, und bettet die Handlung an ein Filmset um. So kommt der Zuschauer nicht nur in den Genuss der wunderbaren, von Art Deco-Elementen dominierten Filmkulissen auf der wandelbaren Bühne, die Lorena Diaz Stephens und Jan Hendrik Neidert ihm gebaut haben, sondern vor allem dazu, deren Kostüme zu bestaunen. Die sind in der Tat wahre Kunstwerke, farbenfroh, gewagt, an Haute Couture erinnernd und alleine schon den Theaterbesuch wert. Materna schafft auf Basis der spritzigen Sprech- und Liedtexte von Bert Reisfeld, Raoul Auenheimer und Korngold selbst durch gekonnte Personenführung und immenses Gespür für Timing und feine Komik einen wahrhaft bunten Operettennachmittag. Die Choreografie von Dirk Mestmacher und Daniel Cimpean und das filmreife Licht von André Fischer tun ein Übriges dazu, dass keine Sekunde Langeweile aufkommt.

Das Produktionsteam kann sich aber auch auf ein motiviertes Ensemble verlassen. Anna Gütter verkörpert Silvia Lombardi als Diva mit Herz mit entsprechender Attitüde und überzeugt mit ausdrucksstarkem Sopran. Der junge Salomón Zulic del Canto legt als Couturier Andrea Coclé eine gute Portion balsamischen Schmelz in seinen schmeichelnden Tenor. Felix Rathgeber ist ein wunderbarer Carletto mit profundem Bass und echten Parlando-Qualitäten, Dirk Mestmacher ein solider Reporter voller Spielwitz und Jelena Banković hört man die angesagte Erkältung keine Sekunde an, so schwingt sie ihren beweglichen Sopran in schwebende Höhen und beglückt mit wunderbaren Piani. Auf der schauspielerischen Seite überzeugen der Vollblutkomödiant Thorsten Köhler, der mit charaktervoller Stimme den Despoten Lugarini verkörpert und Stephan Ignaz, der in Travestiemanier als Geschäftsführerin des Modehauses, Laura, für Lacher und Szenenapplaus sorgt. Tief beeindruckt hat mich auch Kerstin Hänel als schüchterne Assistentin Bettina. Die Rolle ist beinahe stumm, aber was sie allein mit ihren ausdrucksstarken Augen, ihrer kompletten Mimik und ihrer Körperhaltung an Komik über die Rampe schickt, ist oscarreif. Auch der Rest der Schauspieler- und Sängerriege bis hin zum letzten Statisten ist ohne Fehl und Tadel und macht aus der Geschichte eine runde Sache. Korngold hat für das Orchester ein kleines Salonorchester, bestehend aus zwei Klavieren, zwei Violinen, Celesta, Cello, Flöte, Klarinette und Schlagwerk vorgesehen. Unter der Leitung von Roland Fister laufen die nicht einmal zwei Handvoll Musiker zu Höchstform auf, erzeugen einen beinahe intimen, stellenweise an Filmmusik erinnernden Klang und erwecken Korngolds wunderbare Melodien mit viel Herzblut zum Leben.

Wenn eine mitreißende Story mit Texten voller Witz, schwelgerisch-wogende Melodien, geniale Garderobe und durchdachte Regie mit beherzt aufspielenden Musikern und talentierten Sängern und Schauspielern zusammen kommt, gehen die zweieinhalb Stunden viel zu schnell vorbei. Sie haben noch bis in den Mai hinein Gelegenheit, sich diese Rarität in Coburg anzuschauen. Ich habe letzteres leider nicht und hoffe deshalb auf eine Wiederaufnahme in der kommenden Spielzeit, damit sich auch für Auswärtige vielleicht noch einmal ein Samstagstermin bietet. Ich komme in jedem Fall. Neugierig macht die Produktion auch auf das, was Tobias Materna und der scheidende Hausherr gemeinsam ab dem 13.05. auf die Bretter des Landestheaters bringen. Dann Inszenieren die beiden Poulencs „La voix humaine“ und die deutsche Erstaufführung von Toshio Hosokawas „The Raven“, ehe Bodo Busse Coburg Richtung Saarland verlässt.

Ihr Jochen Rüth / 21.03.2017

Die Fotos stammen von Andrea Kremper.

KORNGOLD

DIE STUMME SERENADE

Premiere: 25.2. 2017

Vielleicht doch ein Meisterwerk

Gehörte Erich Wolfgang Korngold nicht auch zu den „One-Work-Composern“, die sich mit nur einem Geniestreich in die Operngeschichte eingeschrieben haben? „Die tote Stadt“ ist seit ihrer Wiederentdeckung in den 80er Jahren so etwas wie ein Repertoirestück geworden – der Rezensent kann sich noch an die Sensation erinnern, die die Erstaufführung an der Deutschen Oper Berlin damals bei ihm und beim enthusiasmierten Publikum machte. Herrliche Zeiten…

Doch hat Korngold, den als „Wunderkind“ zu bezeichnen falsch wäre (obwohl er schon als Jüngling erstaunlich reife Werke wie das Ballett „Der Schneemann“ komponierte), mehr als ein schönes Stück geschrieben. Auch „Das Wunder der Heliane“ und „Violanta“ haben ihre Meriten, doch kein Werk hat den Namen Korngolds so befestigt wie „Die Tote Stadt“. An Korngold aber lässt sich eine interessante Beobachtung machen: Große Meister können nicht unter ihrem Niveau komponieren. Das beweisen nicht nur seine hervorragenden Filmscores, die er für Hollywood komponierte, dies beweist auch sein letztes Bühnenwerk. „Die stumme Serenade“ ist kein Meisterwerk, aber man spürt, dass sie nur ein Meister komponiert haben kann.

Korngold hat seine zweiaktige „Komödie mit Musik“, die zugleich Operette, Singspiel und Musical ist, kurz nach dem Krieg geschrieben; uraufgeführt wurde sie 1951: doch nur konzertant (von dieser Aufführung hat sich ein Mitschnitt unter Korngolds eigener Leitung erhalten). Nach der Dortmunder Uraufführung, die erst drei Jahre nach der konzertanten Wiener Premiere und kurz vor Korngolds frühem Tod stattfand, verschwand das Werk von der Bühne. Erst vor etwa 10 Jahren hat man sich in München des Werks erbarmt – und nun kam sie in der Johann-Strauss-Stadt Coburg, die schon deshalb an Korngold erinnert, weil der geniale Komponist einst Strauss' Werke bearbeitet hat, wieder hervor.

Gab es damals gute Gründe, das Werk von den Bühnen zu verbannen? Wenn man es mit Theodor W. Adornos Fortschrittsdogma im ideologischen Gepäck ausdrücken möchte: Selbstverständlich! Denn soviel nostalgischer Charme und harmonische Wohltönung gehörte 1951, im Jahr der Darmstädter Kurse und des grassierenden Serialismus, vulgo: Brutalismus á la Boulez einfach verboten, mochte das Premierenpublikum auch über diese musikalisch und dramaturgisch aus der Zeit gefallene Komödie hoch erfreut sein. Die Kritiker waren es nicht: sie nöhlten – und die hübsche Serenade wurde über 50 Jahre lang zur wahrhaft stummen.

Wer allerdings Vergnügen hat an so etwas Kostbarem wie einem charmanten, zugleich wienerischen und pariserischen Mannequin-Quartett, an wundersam seligen, also im tiefsten Grunde wahren und eben nicht lügenhaften Operettenliedern (das bewegendste: „Freund, du lebst vorbei am Glück“), die so talmihaft wie authentisch klingen und den goldenen Geist der Operette der 20er Jahre ganz ungebrochen in die 50er Jahre und noch in die Gegenwart brachten und bringen: der dürfte sich nicht an der akademischen Frage stoßen, wie „modern“ das Stück im Jahre 1951 war. Selbst die Handlung, die auf den ersten Blick reichlich gemeinplätzig anmutet, besitzt bei genauer Betrachtung den satirischen Biss einer Operette immerhin der 30er Jahre. Da geht es in einem halb fantastischen, halb realen Neapel um den Widerstreit zwischen Liebe und Politik in einer Gesellschaft, die anarchistische Bombenleger geradezu provoziert. Da geht es um Todesurteile und lächerliche Diktatoren, um einen Typen, der halb Mussolini, halb Groucho Marx ist. Da geht es, pointiert ausgedrückt, um eine freilich weniger blutige Variante der „Tosca“, um zwei Operettenpaare „hoher“ und „niedriger“ Prägung und um „schicksalhafte“ Eingriffe in eine Handlung, die natürlich in einem Happy end mündet. Doch hätte das Werk früher geschrieben werden können? Vermutlich haben Korngold und seine Librettisten Raoul Auernheimer, William Okie und Bert Reisfeld kurz nach dem Krieg, als Hitler und Mussolini endlich tot waren, durchaus das Rechte getroffen. Die stumme Serenade oder Eine satirische Operette, die vielleicht ein bisschen zu spät kommen musste.

In Coburg kommt sie nicht zu spät – denn die fabelhafte Anna Gütter ist eine Silvia Lombardi (das Objekt der Anbetung des Damenschneiders Andrea Coclé), die mit ihrer fein timbrierenden und leicht edelmetallischen Stimme Korngolds wunderbare Lieder vollkommen bringt. Anna Gütter ist das, was man früher „eine Erscheinung“ nannte: eine capriziös agierende Operettendiva mit menschlichem Antlitz – und einer bezwingenden Stimme. Ihr Lied „Freund, du lebst vorbei am Glück“ - mit dem sie den komischen Diktator, der seltsamerweise ihr Verlobter ist, um den Kopf des Couturiers bittet – gerät zu einem der emotionalen Höhepunkte der denn doch nicht so banalen Komödie, in dem sich die Tiefe unter der Oberfläche verbirgt.

Dass beispielsweise der Modeschöpfer schon schnell einsieht, dass das Amt des Ministerpräsidenten Opfer fordert, die man nicht unbedingt aus Vaterlandsliebe bringen muss, wenn man nicht dazu berufen ist, ist so eine Weisheit, die trivialer daherkommt als sie klingt.

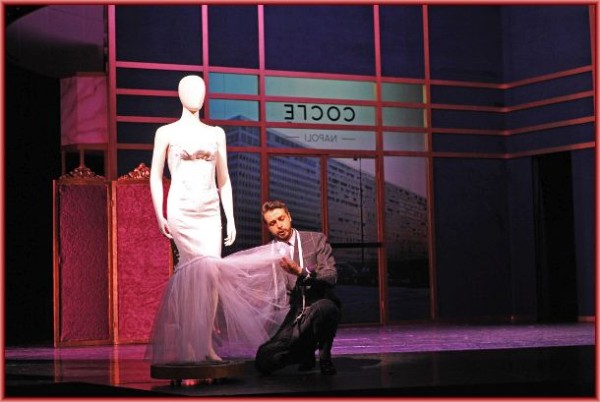

Kein Wunder also, dass Andre Coclé alias Salomón Zulic del Canto sich lieber den Freuden des Modeschöpfens und Minnens hingibt als hinter dem Schreibtisch zu sitzen. Del Canto singt diesen sympathischen Operettentenor selbst dann mit Verve und strahlendem Ausdruck, wenn er vor einer – freilich mit dem Kleid der Geliebten Schauspielerin fetischistisch drapierten – Schaufensterpuppe steht. Dass die Aussprache bei diesem Stück, das doch auch ein Sprechstück (mit den professionellen Mitgliedern der Abt. Schauspiel des Landestheaters Coburg) ist, bei del Canto ein wenig hapert, ist schade, aber unvermeidlich. Auch sog. Große Häuser können diese anspruchsvollen Partien in sprachlicher Hinsicht nicht immer optimal besetzen. Der Operettenfreund erinnert sich gern daran, dass er einmal eine Silvester-Fledermaus in Coburg sah, die eine kurz zuvor besuchte Wiener Aufführung in Sachen Witz und sprachlicher Kompetenz schlichtweg schlug. Von wegen „Provinz“…

In Coburg enttäuscht Tobias Maternas Inszenierung an diesem enorm umjubelten Abend nicht. Hier besann man sich darauf, dass Korngold auch als Filmmusikkomponist in die Geschichte einging – also spielt die Handlung zum einen vor einem (im übrigen von Jan Hendrik Neidert und Lorena Diaz Stephens herrlich gebauten) Kino der 30er, 40er, 50er Jahre. Dass man mit der „Stummen Serenade“ gleichzeitig einen Film dreht, ist dramaturgisch zu vernachlässigen: Die Andeutungen eines Filmsets bringen für die Handlung so wenig wie sie auch nicht stören. Wenn einmal die Illusion gebrochen wird, dann auf ganz andere, wirklich witzige Weise: als sich das Büro des amtierenden Ministerpräsidenten Lugarini dank Hubpodium um ein Stockwerk hebt, um den darunter liegenden Knast samt unmodisch gestreiftem Schneider zu zeigen, schaut der Mann ziemlich blöd aus der Wäsche: Was passiert da gerade? Hat er etwa zu viel getrunken?

So etwas nennt man, glaube ich, sophisticated oder Der Geist der Komödie der 30er, 40er, 50er Jahre.

Heutig aber sind die kabarettistischen Anspielungen auf einschlägige Sprüche des amtierenden US-Präsidenten: „Looser!“ „Die italienische Presse ist ein Feind des italienischen Volkes“ - das gibt natürlich zurecht Szenenapplaus. Thorsten Köhler spielt den Ministerpräsidenten mit dem zahnbleckenden Lächeln eines Wolfs, dem Schnurrbart eines Machos und der Stimme eines sonoren Reibeisens: ein betörend ruppiger Auftritt samt Türenschlagen und In-offene-Türen-hineinbrüllen. Das ist roh, aber gut. Auch Travestie muss sein: Stephan Ignaz macht Laura, die in den Couturier verliebte Geschäftsführerin des Modesalons, als Charlys Tante: souverän, beifallprovozierend, witzig, wie in den 20er Jahren. Das „komische Paar“, das ganz im Stil der Schlagerzeit der 20er singt („Louise, Louise, du hast was...“) und tanzt, hört auf die Namen Sam Borzalino. Wwer dachte sich diese Namen damals eigentlich aus?… Der Klatschreporter und die „Probierdame“ Louise, das sind Dirk Mestmacher und Jelena Banković. Er spielt gut, sie singt besser; zusammen ergeben sie ein Ganzes. Felix Rathgeber ist ein amüsanter und wohltönend singender Sicherheitschef Caretto, und Kerstin Hänel hat die komische Aufgabe, als Kammerfrau Silvia sich vom Ministerpräsidenten die seltsamsten, weil gerade herumliegenden Gegenstände schenken zu lassen. Was wohl heißen soll: Zwischen Mussolini und einem testosterongesteuerten Berlusconi scheint kaum ein Unterschied zu bestehen…

Und „Die letzte Nacht“? Das amouröse Abschiedssouper, das Bekenntnis der Operettendame „Ich bin zum ersten Mal verliebt“? Auch dies klingt ganz superb. Korngold hat seine Partitur für ein winziges Kammerorchester von nur 8 Musikern eingerichtet. Unter der Leitung Roland Fisters blüht der bekannte, aus Gold und Silber gewirkte Korngold-Klang aus dem Graben auf: samt Klavier und Celesta. Ja, „Die stumme Serenade“ ist ein feines Werk. Sie ist, wie gesagt, kein Meisterwerk – aber je länger der Operettenfreund darüber nachdenkt und den Abend wirken lässt, desto mehr kommt er zur Überzeugung, dass Werke, die von Meistern komponiert werden, unmöglich nicht Meisterwerke sein können. Man muss sie „nur“ adäquat, also mit Charme, Kompetenz und Witz auf die Bühne bringen.

So wie am Landestheater Coburg.

Ps: Auch die Freunde der „Toten Stadt“ dürfen am Abend einmal schmunzeln. Da verkündet die kesse Pariserin Louise vor dem Gericht - das gleich den Schneider aufgrund des Frauenraubs, genauer: des Kussraubs (der in einer entzückenden und durchaus erotischen Szene – wie gesagt: Anna Gütter ist eine „Erscheinung“ - quasi rekonstruiert wird) - zum Tode verurteilen wird, dass Paris eine „Tote Stadt“ wäre, würde man alle Frauenräuber zum Tode verurteilen. Und schwupps! wird die Szene in Blaulicht getaucht, bevor die gesamte Mann- und Frauschaft zu summen beginnt: „Mein Sehnen, mein Wähnen...“

Es muss also nicht immer „Glück, das mir verblieb“ sein…

Frank Piontek, 26.2. 2017

Fotos: Andrea Kremper.

Weibliche Albträume

„Dido & Aeneas“ und „Riders to the Sea“

Premiere: 18.06.2016

Lieber Opernfreund-Freund,

vielleicht fühlt man sich in Coburg deshalb dem englischen Musiktheater so verbunden, weil Albert, der Gatte der englischen Königin Victoria, von hier stammte. Schon in der Spielzeit 2013/14 hatte man hier in Oberfranken dem Gluckschen „Orfeo ed Euridyke“ die nahezu vergessene Kammeroper „Sāvitri“ von Gustav Holst zur Seite gestellt und präsentierte am vergangenen Samstag die gelungene Kombination von Henry Purcells „Dido and Aeneas“ aus dem Jahr 1689 mit dem 1937 uraufgeführten „Riders to the Sea“ des in unseren Breitengraden allenfalls als Sinfoniker und Liedkomponist bekannten und geschätzten Ralph Vaughan Williams. Bei aller Unterschiedlichkeit der beiden Werke lassen sich doch genügend Gemeinsamkeiten finden, um diese Paarung als durchaus gelungen zu bezeichnen: Beide Werke stammen von englischen Komponisten, beide wurden in eher laienhaftem Rahmen uraufgeführt – Purcells Werk wurde an einem Pensionat für Edelfräulein in Chelsea, Vaughan Williams' Oper 1937 von Studenten aus der Taufe gehoben – beide Werke haben thematisch mit dem Meer zu tun und behandeln den schmerzlichen Verlust eines geliebten Menschen: Die Titelheldin bei Purcell, Dido aus Vergils „Aeneis“, verliert ihren geliebten Aeneas ebenso an das Meer wie Maurya, die Mutter aus „Riders to the Sea“ ihren Mann, ihren Schwiegervater sowie all ihre Söhne.

Der junge Regisseur Tobias Heyder versucht dennoch nicht, den beiden Opern mit Gewalt eine künstliche Klammer zu geben, sondern zeigt sie als eigenständige Werke. Dabei wählt er jeweils einen Einheitsbühnenraum auf von Tilo Steffens mit wenigen Requisiten genial entworfener, schräger Bühne, auf der bei Purcell Didos Bett dominiert. Denn das Schicksal der Gründerin Karthagos, die Liebe zu Aeneas, die ihr Halt zu Geben scheint, sowie der Abschied von ihm, der sie in dermaßen große Verzweiflung stürzt, dass sie stirbt, zeigt er als Albtraum. Die Traumwelt Didos ist bevölkert von einer skurril anmutenden Zirkustruppe, die einem Fellini-Film entsprungen sein könnte und von Verena Polkowski in so zauberhaft verträumte wie alptraumhafte Kostüme gesteckt wurde. Die Zauberin und die Hexen, die der Königin ihr Glück nicht gönnen und eine Intrige spinnen, erscheinen gleichsam als Alter Egos von Dido und ihren beiden Dienerinnen, allerdings in schwarz gekleidet, blutverschmiert und mit jokerhaftem Grinsen. Hier geht es nicht mehr um die vordergründige, von Vergil erzählte Geschichte, sondern um das innere Dilemma einer Frau, die, zur Witwe geworden, mit sich selbst um ein neues Glück mit einem neuen Partner ringt, um ihre Unsicherheit und ihre Ängste und ihren letztendlichen Entschluss, trotz aller Gefühle für einen anderen Mann und aller Sehnsucht nach Zweisamkeit, alleine zu bleiben – eine wahrlich fesselnde Lesart, die das musikalische Team trefflich umzusetzen weiß.

Zwar hat die Art des Musizierens wenig mit der so genannten „historisch geschulten Aufführungspraxis“ zu tun, zu beschwingt, zu blumig ist das Dirigat von GMD Roland Kluttig, und erinnert eher an die weichgespülte Aufnahme des Werkes, die in den 1950er Jahren unter Benjamin Britten mit Claire Watson für die BBC entstand, als das, was man seit Ende des 20. Jahrhunderts von Nikolaus Harnoncourt & Co. gewohnt ist. Da gibt es eher romantisch anmutende Ritardandi denn nüchtern zurückhaltende Barockmusik, doch meines Erachtens kann man heutzutage ein barockes Werk noch immer so präsentieren, sollte allerdings zumindest in den Schlüsselmomenten einen Gang zurückschalten, um die Musik ihre Wirkung entfalten zu lassen – und das gelingt Kluttig nicht immer. Abstriche muss man leider auch bei der Interpretin der Titelheldin machen. Ensemblemitglied Verena Usemann verfügt über eine wunderbare Stimme mit intensiven Nuancen und präsentiert nach anfänglichen Intonatiosschwierigkeiten, die sicher dem Premierenfieber geschuldet sind, eine entschlossene und starke Frau. Das passt zwar zu Kluttigs musikalischer Interpretation, allerdings ist mir ihre Stimme für die Dido als verwundete wie verwundbare Frauenfigur fast zu groß. So verpufft die Wirkung des Lamento, da die durchaus talentierte und genial schauspielernde Sängerin nicht einmal da ein Piano findet. Schade. Ihr „inneres Gegenstück“, Gabriela Künzler als Zauberin, spielt überzeugend auf und weiß ihrem Mezzo beinahe androgyne, bedrohliche Farben beizumischen, die bezaubernde Belinda von Ana Cvetkovic-Stojnic überzeugt mit ebenso einfühlsamem, farbenreichem Sopran wie Nadja Merzyn als 1. Hexe, Stefanie Schmitt als zweite Frau und ihr Pendant Heidi Lynn Peters als zweite Hexe sind einfach wunderbar. Vom Opernstudio Weimar ausgeliehen und ab der kommenden Spielzeit festes Ensemblemitglied in Coburg ist der 29jährige Salomón Zulic del Canto – und als Aeneas eine echte Entdeckung. Sein geschmeidiger Bariton ist wie gemacht für den smarten Helden, der Didos Herz erobert, und macht den jungen Sänger zu einer meiner persönlichen Überraschungen des Abends. Bravo! Jan Korab glänzt in seinem kurzen Auftritt als Seemann, warum man aber die klangschöne Stimme von Luise Hecht als Geist durch blechern klingende Lautsprecher einspielen muss, wo man die Sängerin doch gut und durchaus sinnvoll unter den Gauklern hätte platzieren können, bleibt mir ein Rätsel. Wahrlich als zusätzliche Person nach barockem Vorbild tritt der von Lorenzo Da Rio gründlich einstudierte Chor auf und überzeugt nicht nur stimmlich sondern auch darstellerisch und bildet – ein toller Regieeinfall – an so mancher Stelle an Renaissancegemälde erinnernde Kulisse.

Hat mir der erste Teil des Abends bei aller Begeisterung noch den einen oder anderen Wermutstropfen beschert, konnte der zweite auf ganzer Linie überzeugen. Die Partitur von Ralph Vaughan Williams kommt naturgemäß wesentlich schroffer und düsterer daher als Purcells Werk und scheint Roland Kluttig und dem Philharmonischen Orchester des Landestheaters Coburg auch mehr zu liegen. Hier können sich die Musiker in schwelgerischen Bögen ebenso suhlen, die den schicksalshaften Wogen des Meeres gleich aus dem Graben erklingen, wie die Passagen auskosten, die beinahe an Filmmusik erinnern oder von fast groben Dissonanzen geprägt sind. In Ralph Vaughan Williams' Werk, dessen Libretto er fast wörtlich dem gleichnamigen Stück des Iren John Millington Synge entnommen hat, leben Maurya und ihre Töchter Cathleen und Nora auf einer Insel vor der Westküste Irlands. Maurya hat nicht nur ihren Mann und Ihren Schwiegervater an das Meer verloren, auch vier ihrer sechs Söhne sind beim Fischen ertrunken. Nun wird ihr Sohn Michael seit mehr als einer Woche vermisst und Sohn Bartley schickt sich an, mit dem Pferd aufs Festland überzusetzen, um es dort zu verkaufen. Die Mutter kommt um vor Sorge und weiß noch nicht, dass ein Priester die Kleidung von Michael an die beiden Töchter übergeben hat. Sie wurde an Land gespült. Sie macht Bartley Vorwürfe und er geht ohne Proviant und ohne Abschied. Die Töchter überzeugen die Mutter, dem Sohn nachzugehen. Sie berichtet nach Ihrer Rückkehr, sie habe die Söhne Michael und Bartley zusammen auf zwei Pferden gesehen. Just als die Töchter ihr sagen, dass das unmöglich ist, weil Michael tot ist, tragen Männer die Leiche von Bartley herein: Das Fohlen hatte ihn von der Klippe gestoßen und er ist ertrunken.

Die Trostlosigkeit der Situation der Inselbewohner zeigt sich nicht nur in düsteren Orchesterfarben und der schwarzen und grauen Kleidung. Die Frauen sind mit dem Falten von Männerwäsche beschäftigt, die ihren verstorbenen Brüdern und Kindern gehörte. Die lange Tafel, die einmal elf Erwachsenen Platz bot beherrscht das Bühnenbild. Die Verstorbenen sind so omnipräsent, die Hinterbliebenen können nicht loslassen. Die Frauen sind hin- und hergerissen zwischen Hoffnung, Verzweiflung und Trauer. Jede versucht auf ihre Art, mit dem Schicksal umzugehen: Maurya scheint ihr Schicksal schlicht anzunehmen und zu ertragen und findet in Kora Pavelic eine geniale Sängerdarstellerin, die der Mutter mit unvergleichlicher Intensität und Wahrhaftigkeit Leben einhaucht – stimmlich wie darstellerisch. Wow! Ensemblemitglied Anna Gütter verkörpert im wahrsten und besten Wortsinn Nora, die am verzweifelsten scheint. Nadja Merzyn, ebenfalls im Ensemble des Landestheaters, ist Cathleen, die erst dann ihre Verzweiflung und Trauer zu zeigen vermag, als der Tod des sechsten Bruders traurige Gewissheit ist. Auch bei diesem Werk zeigt sich das Talent von Tobias Heyder, ohne viel Schnickschnack auf das Wesentliche zu reduzieren und eine besondere Form des Realismus zu erzeugen, die einem unter die Haut geht. Salomón Zulic del Cantos Auftritt als Bartley ist hier vergleichsweise kurz, doch zeigt der junge Chilene eine ganz andere, nicht weniger überzeugende Stimmfarbe als noch als Aeneas eine halbe Stunde zuvor. Tomoko Yasumura und Joanna Star ergänzen als Chorsolisten in kleinen Rollen.

Die Trostlosigkeit der Situation der Inselbewohner zeigt sich nicht nur in düsteren Orchesterfarben und der schwarzen und grauen Kleidung. Die Frauen sind mit dem Falten von Männerwäsche beschäftigt, die ihren verstorbenen Brüdern und Kindern gehörte. Die lange Tafel, die einmal elf Erwachsenen Platz bot beherrscht das Bühnenbild. Die Verstorbenen sind so omnipräsent, die Hinterbliebenen können nicht loslassen. Die Frauen sind hin- und hergerissen zwischen Hoffnung, Verzweiflung und Trauer. Jede versucht auf ihre Art, mit dem Schicksal umzugehen: Maurya scheint ihr Schicksal schlicht anzunehmen und zu ertragen und findet in Kora Pavelic eine geniale Sängerdarstellerin, die der Mutter mit unvergleichlicher Intensität und Wahrhaftigkeit Leben einhaucht – stimmlich wie darstellerisch. Wow! Ensemblemitglied Anna Gütter verkörpert im wahrsten und besten Wortsinn Nora, die am verzweifelsten scheint. Nadja Merzyn, ebenfalls im Ensemble des Landestheaters, ist Cathleen, die erst dann ihre Verzweiflung und Trauer zu zeigen vermag, als der Tod des sechsten Bruders traurige Gewissheit ist. Auch bei diesem Werk zeigt sich das Talent von Tobias Heyder, ohne viel Schnickschnack auf das Wesentliche zu reduzieren und eine besondere Form des Realismus zu erzeugen, die einem unter die Haut geht. Salomón Zulic del Cantos Auftritt als Bartley ist hier vergleichsweise kurz, doch zeigt der junge Chilene eine ganz andere, nicht weniger überzeugende Stimmfarbe als noch als Aeneas eine halbe Stunde zuvor. Tomoko Yasumura und Joanna Star ergänzen als Chorsolisten in kleinen Rollen.

Das Publikum, das wohl Fussball-EM- und sonnenscheinbedingt nicht ganz so zahlreich erscheinen ist, applaudiert begeistert und zu Recht, zeigt sich doch an diesem Abend, wie viel es wert ist, wenn ein Theater den Nachwuchs fördert – und fordert. Das Landestheater Coburg erweist sich als regelrechte Talentschmiede und der Zuschauer bekommt dank dieses Ansatzes von Intendant Bodo Busse einen durchaus lohnenden Abend geboten mit jungen, frischen, engagierten Sängern voller Spielfreude und einer überzeugenden Regie. Bleibt zu hoffen, dass den folgenden Aufführungen mehr Besucherzuspruch zuteil wird – EM hin oder her. Zur Not besuchen sie eben eine Aufführung in der kommenden Spielzeit – denn da wird die Produktion wiederaufgenommen!

Ihr Jochen Rüth / 20.06.2016

Die Bilder stammen von Andrea Kremper.

DER ROSENKAVALIER

Besuchte Aufführung: 10.4.2016

Premiere. 6.3.2016

Schöne Erzählweise ohne innovativen Anspruch

Richard Strauss’ „Rosenkavalier“ stellt mit Sicherheit eine der größten Herausforderungen für jedes Opernhaus dar. Das aufzubietende Personal ist beträchtlich und der Orchesterapparat sehr ausgedehnt. Dennoch kommen immer wieder auch an sog. kleinen und mittleren Häusern beachtliche Aufführungen des Werkes zustande, wie jetzt am Landestheater Coburg. Dass dieses lobenswerte kleine Theater die Fähigkeit besitzt, dieses gewaltige Stück auf die Bühne zu bringen, wurde schon im Jahre 1911 deutlich. Bereits einige Monate nach der umjubelten Dresdener Premiere wurde es von dem damaligen Coburger Intendanten Oscar Benda auf den Spielplan gesetzt und Strauss höchstpersönlich als Dirigent in den Orchestergraben geschickt.

Verena Usemann (Octavian), Betsy Horne (Feldmarschallin)

Von dieser Aufführung waren im Fundus des Coburger Landestheaters noch zahlreiche Kostüme und Figurinen vorhanden, auf die Sven Bindseil dann auch für die Neuproduktion zurückgriff. Er hat die vorgefundenen Kostüme in einer Art und Weise bearbeitet, dass es eine Freude war. Alt und verstaubt haben diese dem Rokoko verpflichteten Kleider in keinster Weise gewirkt, sondern frisch und farbenreich. Besonders der Detailreichtum, mit dem Bindseil ans Werk ging, war sehr bemerkenswert. Diese Kostüme waren eine wahre Augenweide und trugen nicht zu knapp zum Erfolg der Vorstellung bei.

Michael Lion (Baron Ochs auf Lerchenau), Verena Usemann (Octavian), Betsy Horne (Feldmarschallin)

Was an diesem Nachmittag über die Bühne des Landestheaters Coburg ging, war in hohem Maße publikumswirksam. Die überaus zufriedenen Zuschauer sparten dann am Ende auch nicht mit herzlichem Applaus und einigen begeisterten Bravorufen. Geistig und intellektuell wurde den Besuchern allerdings nicht viel abverlangt. Es konnte sich gemütlich zurücklehnen und die Aufführung genießen, denn Jakob Peters-Messer, der in Coburg kein Unbekannter mehr ist, stellte bei seiner Neuproduktion an das Auditorium nicht zu hohe Ansprüche, hat aber den Kern des Stückes voll und ganz getroffen. Er versteht Strauss’ Werk, in dem es u. a. um das gnadenlose Verrinnen der Zeit geht - die Feldmarschallin spricht es deutlich aus -, als „Komödie mit Trauerflor“, die er mit Hilfe einer ausgefeilten, spritzig-lebendigen Personenregie und einer gelungenen Massenchoreographie auch genauso in Szene setzte.

Betsy Horne (Feldmarschallin)

Markus Meyer hat ihm einen von Schwarz-Weiß-Gegensätzen bestimmten Raum geschaffen, der von teils prächtigen, teils etwas marode wirkenden weißen Wänden dominiert wird. Mit Hilfe der Drehbühne lassen sich immer wieder neue Räume herstellen, so das Schlafzimmer der Marschallin, ihr Vorzimmer, das Palais des von der Regie reichlich schnöde gezeichneten Herrn von Faninal sowie das Wirtshaus des Schlussaktes. Ein visueller Höhepunkt der Aufführung war die Überreichung der silbernen Rose, in der Octavian vor einer Spiegelwand auf einem mannshohen künstlichen Ross sitzt. Elegant hält er die Rose in die Höhe während Sophie entzückt in sich zusammensinkt. Es sind schon recht vielfältige Eindrücke, die dem Auge hier geboten werden, die aber durchweg recht gefällig wirken. Diese wohltuende Optik war wahrlich ein Labsal für die Sinne.

Sophie, Verena Usemann (Octavian)

Schade war nur, dass Strauss’ Werk auf diese Weise etwas zum reinen Ausstattungsstück verkam. Bei aller Schönheit des äußeren Rahmens wäre etwas mehr Interpretation seitens des Regisseurs wünschenswert gewesen. Darauf hat er aber leider verzichtet. Zwar bieten er und sein Team dem Auge viel, dem neugierigen Intellekt aber gar nichts, was schade ist. In dem geschilderten konventionellen Rahmen bewegt sich Peters-Messer durchweg nah am Textbuch, ohne das in dem Werk zweifellos enthaltene Auslegungspotential zu berücksichtigen. Er erzählt technisch perfekt und schnörkellos eine kurzweilige Geschichte, setzt sich mit dieser aber nicht auseinander und deutet deren Subtext nicht aus, was schade ist. Etwas mehr Tiefgang wäre schon schön gewesen. Hier ist eine Chance vertan wurden.

Sophie, Michael Lion (Baron Ochs auf Lerchenau), Verena Usemann (Octavian), Chor des Landestheaters Coburg

Gesanglich hat das Landestheater Coburg einmal mehr sein hohes Niveau nachhaltig unter Beweis gestellt. An erster Stelle ist hier Betsy Horne zu nennen, die in der Rolle der Feldmarschallin voll aufging. Darstellerisch gab sie eine mal melancholische, mal leidenschaftliche, aber stets ganz über den Dingen stehende Frau, die vergeblich gegen das Verrinnen der Zeit ankämpft. Auch stimmlich vermochte sie mit ihrem hervorragend fokussierten, differenzierten, farben- und nuancenreichen jugendlich-dramatischen Sopran zu begeistern. Schauspielerisch sehr vielseitig zeigte sich Verena Usemann, die dem Octavian mit ihrem emotional angehauchten, bestens gestützten und wandelbaren Mezzosopran auch vokal gut entsprach. Eine äußerlich recht temperamentvolle und energiegeladene Sophie war Ana- Cvetkovic-Stojnic. Gesanglich stand sie mit in jeder Lage gut verankertem und über eine schöne Pianokultur verfügendem lyrischem Sopran ihren beiden Mitstreiterinnen in nichts nach. Kein Wunder, dass das Terzett der drei Damen im dritten Aufzug zum Höhepunkt der Aufführung wurde. Ausgezeichnet war auch Michael Lion, der mit markantem, vorbildlich italienisch fundiertem und differenziert eingesetztem Bass einen äußerlich ungehobelten, nichtsdestotrotz aber auch lustigen und nicht unsympathischen Baron Ochs auf Lerchenau sang. Schönes sonores Bariton-Material brachte Peter Schöne für den Herrn von Faninal mit. Trefflich mit locker ansprechendem Sopran bewältigte Heidi Lynn Peters die Höhenflüge der Marianne Leitmetzerin. Solide sang die Annina von Emily Lorini, während Dirk Mestmachers darstellerisch tadelloser Valzacchi reichlich dünn und kopfig klang. Feinen lyrischen Wohlklang verbreitete Milen Bozhkov mit der Arie des Sängers. Nach mehr hörte sich David Zimmer an, der mit frischem, breit klingendem Tenor die kleinen Rollen des Haushofmeisters bei Faninal und des Wirtes aufwertete. Flachstimmig präsentierte sich dagegen Sascha Mai als Haushofmeister der Marschallin. In der Doppelrolle des Polizeikommissars und des Notars gefiel mit tadelloser Bassstimme Felix Rathgeber. Monika Tahal (Modistin) und Marino Polanco (Tierhändler) rundeten das Sängerensemble ab. In der stummen Rolle des hier zur alten Frau umgedeuteten Mohammed war Christa Fedder zu erleben. Als Ochs’ Sohn Leopold erschien Ruslan Wacker auf der Bühne. Wieder einmal in überzeugender Form präsentierte sich der von Lorenzo da Rio einstudierte Opernchor des Landestheaters Coburg. Leider war im dritten Akt der Kinderchor mit seinen „Papa“-Rufen kaum zu hören.

Verena Usemann (Octavian), Michael Lion (Baron Ochs auf Lerchenau)

Bei GMD Roland Kluttig war Strauss’ Oper in besten Händen. Zusammen mit dem brillant aufspielenden Philharmonischen Orchester Landestheater Coburg entfaltete er einen opulenten Klangrausch voller Intensität und schwelgerischer Inbrunst. Bezeichnend war, dass der Dirigent trotz der manchmal sehr imposanten Klangwogen die Sänger/innen nie zudeckte. Das war wahrlich ein Fest für die Ohren.

Fazit: Ein schöner, wenn auch nicht sonderlich aufregender Opernnachmittag, der sich aber wegen der größtenteils hervorragenden Sänger und dem ausgezeichneten Dirigenten gelohnt hat.

Ludwig Steinbach, 11.4.2016

Die Bilder stammen von Andrea Kremper

NORMA

TRAILER

Premiere am 19.9. 2015.

Bayreuther Gastspiel (Stadthalle) am 17.11. 2015

So weiß man, was gemeint ist

Normalerweise ist in Bayreuth das Haus knallevoll, wenn Richard Wagner auf dem Programm steht – es sei denn, dass das Haus nicht auf dem Hügel steht….

Theoretisch hätte dies auch am Dienstag, dem 17.11. 2015, der Fall sein können, als ein Werk „unseres“ Komponisten hier nicht nur auf-, sondern sogar erstaufgeführt wurde. Freilich erfuhr man dies erst aus der Lektüre des Programmhefts – wer Bellinis Oper „Norma“ besucht, erwartet nicht, damit auch eine Nummer Richard Wagners zu hören. Hier aber war's der glückliche Fall: denn das Theater Coburg integrierte in seine Aufführung von Bellinis Meisteroper die dramaturgisch bedingte wie wirkungsvolle Einlegearie Norma il predisse, o Druidi, die Wagner 1839 in Paris komponiert hat. Nein, leer war die Stadthalle diesmal nicht. Für ein Werk, das zwar ein Schlüsselwerk der Oper ist, aber nur selten gespielt wird, war das Haus sogar ordentlich gefüllt. Vielleicht ahnten die Opernfreunde ja, dass Bellini der einzige Opernkomponist war, den Wagner von seinen Jugendjahren bis in die letzten Tage vorbehaltlos schätzte. Er wusste, dass Bellini mit „Norma“ kein austauschbares Werk, also eine unter tausend anderen „italienischen Opern“, geschrieben hatte. Berühmt wurden seine Zeilen, die er schon 1837 dem sizilianischen Genie gewidmet hatte: die Deutschen sollten sich ein Vorbild an seiner Gesangskultur nehmen. „Norma“ ist ein Werk im Übergang zum Musikdrama, das noch über alle Reize der romantischen Oper des Südens verfügt. Bellini und sein Librettist Felice Romani schufen mit der „Tragedia lirica“, trotz aller Schlankheit des Stimmsatzes, trotz aller Linearität der berühmten wie nicht allein von Verdi gerühmten „langen, langen, langen“ Melodien, ein Werk im Vorfeld des Wagnerschen Musikdramas, in dem schon Elsa (Ihr Gerichtsauftritt), Tristan und Isolde (die Exzesse des 2. Akts) sachte ahnbar werden. Ebenso wie die Vorläuferschaft zu Verdis frühen Meisterstücken. „Was Norma zu etwas Außergewöhnlichem macht“, schrieb John Rosselli in seiner Bellini-Biographie, „ist, dass das Werk durch seine musikalische Organisation tragische Größe erreicht.“

Wer „Norma“ sagt, denkt vielleicht zugleich auch „Callas“, denn Maria Callas war bekanntlich die Norma des 20. Jahrhunderts. In keiner Rolle stand sie häufiger auf der Bühne: in insgesamt 90 (von 500) Callas-Opernauftritten. In Coburg ist die Intendanz tatsächlich n der Lage, diese höchst anspruchsvolle Partie, die vom Lyrischen bis zum kontrolliert Dramatischen über alle Nuancen verfügen muss, ausgesprochen gut zu besetzen. Celeste Siciliano besitzt ein Timbre und eine Durchschlagskraft, die in einigen wenigen Momenten tatsächlich an die Callas denken lässt, den dramatischen Spitzen räumt sie genügend Platz ein, der berühmte Bellinische Schönklang kommt auf seine Kosten – und die berühmte „Nummer“ „Casta diva“ kommt mit seinem ganzen Weihetonfall traumhaft gut. Ihr zur Seite steht mit der Adalgisa Kora Pavelics eine Partnerin, deren Sopran sie in den wirklich glänzend gemachten Duetten geradezu schwesterlich ergänzt. Selbst das Charakterschwein Pollione, der militärische und sexuelle Okkupant der gallischen Unterdrückten, singt bei Milen Bozhkov einfach schön. Freilich artikuliert er bisweilen so „heldenhaft“ wie ein Verdi-Tenor, doch muss Richard Wagners berühmtem Wort - Bellinis Melodien seien schöner als Träume – nicht widersprochen werden. Bellinis Musik zielt auch in Coburg auf eine ästhetische Qualität, der sich die Zuhörer nicht entziehen können. Sie vollzieht auch orchestral das musikalische Drama: hat Bellini seinen Orchestersatz bewusst schlicht angelegt, so spielt das Philharmonische Orchester des Landestheaters Coburg unter der Leitung Alexander Merzyns einen kräftigen Bellini, der den rechten Ausgleich zwischen delikater Lyrik und jenem Temperament findet, das der Normalzuhörer von der italienischen Oper der Romantik erwartet. „Gemetzel, Vernichtung, Rache“, der bewusst primitiv komponierte „Guerra“-Chor, der später zu einer Hymne der Aufständischen gegen die Habsburger werden sollte, wird angemessen roh, das letzte, rauschhafte Finale wunderbar gebracht.

Die Inszenierung Konstanze Lauterbachs entspricht der Genauigkeit, mit der Bellini die Worte vertont hat, auf sehr detaillierte Weise. Ohne das Drama mit allzu aktualisierenden Bildern zu knechten, holt die Regie die Geschichte von der unkeusch kollaborierenden Priesterin und dem Volksaufstand in eine eher symbolische Gegenwart. Es reicht, dass wir auf einen von Karen Simon erdachten Prospekt mit Öltürmen und einen stilisierten Turm, dann auf einen Prospekt mit einer kaputten Winterlandschaft schauen, um zu begreifen, dass das Thema von Macht und Wirtschaft nicht von gestern ist. Es beginnt mit der Auspeitschung eines Aufständischen und endet, naja, auf einem Scheiterhaufen, der von den berühmten schwarzen Müllsäcken umrankt wird, die wir aus dem sonnigen Süden kennen. Schwachsinn mit Musik, wie man zu sagen pflegt – und dann Norma und Pollione gemeinsam auf den Haufen steigen, macht das Finale nicht besser, sondern nur falscher. Musik und Text sagen nämlich, pardon, dass hier kein „Liebestod“ stattfindet, sondern eine entfremdete Frau zum Tode geht, die am Ende nur noch ein Interesse hat: ihre Kinder im Sinne einer matrilinearen Geschlechterordnung in Sicherheit zu wissen. Polliones letzter Satz aber ist reines Wunschdenken. Man mag auch darüber rätseln, welche Bedeutung das Logo der Freiheitskämpfer hat. Wird hier ein (gallischer) Schnurrbart auf einer Art Stecken abgebildet? Haben wir es mit einer stilisierten „Irminsäule“ zu tun? Hat das Zeichen überhaupt eine konkrete Bedeutung?

Das Wesentliche aber, da hat Frau Lauterbach recht, spielt sich in Bellinis sensitiver Musikdramatik auf einem ganz anderen als dem politischen oder historischen: dem emotionalen Gebiet ab. Die unvermeidlichen Regieeinfälle wirken nicht aufgesetzt, auch wenn manch Symbolismus eher schlicht wirkt. Manches wird vielleicht im Gedächtnis bleiben: das junge Mädchen, das Norma in ihrer Arie an den Mond (diesem Symbol des Matriarchats) als Double ansingt, die blutrot gewandete Frau, die während Polliones Arie mit einem 20 Meter langen Schleier über die Bühne läuft. Konstanze Lauterbach gönnt, in der fatalen Begegnung von Norma, Adalgisa und Pollione, sogar dem untreuen Bigamisten einige Momente des Schmerzes: der Einsicht – oder der Qual eines unseligen Verführers. Kommt Besuch in Normas Haus, so werden die Kinder in den Kasten gesteckt, und freut sich Norma, so tanzt ihre Vertraute Clotilde im Kreis. Sonst läuft Norma rückwärts, wenn es ganz und gar nicht mehr vorwärts zu gehen scheint. Der Einfall (eine „Laus der Regie“, wie der gute Regisseur Heiner Müller gesagt hat) könnte von Peter Paul Pachl stammen: als Auswuchs eines Dramaturgentheaters, das solche Einfälle doch kaum nötig hätte.

Indes: Man hat schon Schlimmeres gesehen. Die Hauptsache in dieser musikdramatisch inspirierten Oper aber bleibt doch die Musik, bleiben die feinen Züge der Emotionen, die von der Regie nicht denunziert werden. Singt Norma auch im gewichtigen Terzett (das das Wort vom alleinigen „Lyriker“ Bellini Lügen straft) ihre Rache gegen den Geliebten in die Luft, so weiß man, was gemeint ist.

Auf jeden Fall aber wird des strengen Vaters Oroveso Einlegearie bleiben, die von Michael Lion zusammen mit dem Chor beeindruckend gebracht wird. Wagner diente sich seinem musikalischen Gott an und blieb doch Wagner. Faszinierend zu hören, wie sich der Komponist der „Norma“, des „Rienzi“ und des „Liebesverbots“, vor allem im Nachspiel der Arie mit Chor, hier begegnet sind. Der Rest war purer Bellini – ein musikalisch hinreißendes und szenisch meist intelligentes Drama, das nicht nur deshalb gut ist, weil Wagner es so geliebt hat.

Frank Piontek

Fotos: Andrea Kremper

LA BOHÈME

Besuchte Aufführung: 15.11.2015 (Premiere: 13.6.2015)

Frohsinn im zerstörten Paris

Zu einem einhelligen Erfolg für alle Beteiligten geriet die Aufführung von Puccinis „La Bohème“ am Landestheater Coburg. Mit diesem Stück, dessen Premiere bereits im vergangenen Juni über die Bühne ging, ist Ks Brigitte Fassbaender an den Ort ihrer ersten Regiearbeit überhaupt zurückgekehrt. Was sie und ihre Bühnen- und Kostümbildnerin Bettina Munzer auf die Bühne gebracht haben, war durchaus beachtlich.

Ensemble, Chor und Kinderchor

Die Damen Fassbaender und Munzer haben die Oper in eine karge, nüchterne Trümmerlandschaft verlegt. Das Einheitsbühnenbild dominieren die Ruinen ehemals ansehnlicher Häuser, in die die verschiedenen Szenen einfühlsam eingepasst werden. Regisseurin und Bühnenbildnerin lassen das Stück in einem zerstörten Paris kurz nach der Befreiung von der Nazi-Terrorherrschaft spielen. Nun mag so mancher diesen Regieeinfall mit der Begründung für verfehlt halten, dass Paris den Zweiten Weltkrieg doch heil überstanden und keine bleibenden Schäden davongetragen hat. Das ist indes nur teilweise richtig. So ganz ungeschoren davongekommen ist die französische Metropole nicht. Zwar wurde Paris von Kommandant Dietrich von Choltitz am 25. 8.1944 nahezu unbeschädigt an die vorrückende Zweite französische Panzerdivision übergeben, aber bereits wenig später, in der Nacht von 26. 8. auf den 27.8.1944, unternahm die deutsche Luftwaffe einen Bombenangriff auf Paris, bei dem cirka 600 Gebäude zerstört oder beschädigt wurden. Demgemäß hat der Einfall des Regieteams, Paris in Trümmern liegend vorzuführen, durchaus seine Berechtigung. Vordergründiger Kitsch wird auf diese Weise vermieden.

Celeste Siciliano (Mimi), Michael Bachtadze (Marcello)

In diesem düsteren Ambiente entfaltet sich der Frohsinn der Bohèmiens nur umso stärker. Den kargen Verhältnissen treten sie mit ausgemachter Ausgelassenheit gegenüber. Dieser wirkt in Frau Fassbaenders Deutung im Gegensatz zu anderen Inszenierungen an keiner Stelle aufgesetzt, sondern stets wahrhaftig. Dabei besteht eigentlich kein Grund zur Heiterkeit. Die Protagonisten leben in größter Armut. Ihr bescheidenes Heim besteht lediglich aus einem Doppelbett mit Nachttisch, einem Stuhl und einer Tonne, in der ein Feuer brennt. Ein im Hintergrund aufgestellter Tisch samt Stühlen symbolisiert das Café Momus. Hier haben Marcello, Colline und Shaunard im ersten Bild bereits Platz genommen, während sich im Vordergrund die Szene zwischen Rodolfo und Mimi abspielt. Offensichtlich kennen sich die beiden seit geraumer Zeit und haben sich schon längst ineinander verliebt. Ihr jetziges Verhalten spricht Bände. Damit befreit Brigitte Fassbaender diese Szene von dem Ballast der Unglaubwürdigkeit.

Anna Gütter (Musetta), Statisterie

Auch diese Absage der Regisseurin an die Liebe auf den ersten Blick ist ein überzeugender Regeinfall, der sich von herkömmlichen Deutungsmustern etwas entfernt, was dem Werk indes gut bekommt. Frau Fassbaender wartet hier schon mit einigen modernen Ideen auf, die ganz im Widerspruch zur Tradition stehen, aber herrlich erfrischend wirken. Das hätte man von ihr nicht erwartet. Durchaus nachvollziehbar lässt sie im demolierten Paris Schmuggler im Trenchcoat und mit Aktentaschen auftreten, die versuchen, ihre illegalen Waren an den Mann zu bringen, was aber gar nicht so einfach ist. Der von der Regie hier nicht zur Karikatur degradierte, sondern ernst genommene Pariser Polizeichef Alcindoro scheint ein scharfes Auge auf die Schwarzhändler zu haben. Mehr Glück hat der Weihnachtsmann Parpignol, der seine Süßigkeiten problemlos an die französische und amerikanische Fahnen schwingenden Kinder loswird. An die Stelle der herkömmlichen Zollstation tritt im dritten Bild eine simple Parkbank, auf der am Ende der Szene die beiden Liebespaare gemeinsam Platz nehmen. Nicht ganz der Konvention entspricht auch der vierte Akt, in dem die Bohemièns in ihrer Ausgelassenheit kurzerhand das Bett abbauen und es auch dann nicht wieder herrichten, als die todkranke Mimi hereintritt. Ihr wird aus Laken und Kissen eine Lagerstatt auf der Erde im linken Teil der Bühne bereitet - auch das war ein Einfall, der für Frau Fassbaender eher untypisch ist. Sie hat ihre Produktion schon mit mancher ungewöhnlichen Idee angereichert, die viel szenische Abwechslung in den Nachmittag brachte.

Michael Bachtadze (Marcello)

Gesanglich bewegte sich die Aufführung auf hohem Niveau. Celeste Siciliano sang die Mimi mit einem in allen Lagen sauber ansprechenden und ebenmäßig geführten lyrischen Sopran, der neben zarten lyrischen Ergüssen auch zu großer Expansion fähig war. Neben ihr war José Manuel ein junger, frisch und aufgeweckt spielender Rodolfo, der seinem Part mit hellem, differenziert und nuancenreich geführtem Tenor auch stimmlich voll gerecht wurde. Lediglich das hohe c am Ende von „Che gelida manima“ hätte man sich noch etwas runder gewünscht. Nichts auszusetzen gab es an Michael Bachtadze, der einen profunden, bestens fokussierten Bariton für den Marcello mitbrachte, den er auch ansprechend spielte. Nicht durchweg schnippisch legte Anna Gütter die Musetta an, vielmehr setzte sie mit ihrem ausgereiften, voll und sonor klingenden Sopran auf lyrische Eleganz, was der Partie gut bekam. Hier wächst eine gute Mimi heran. Einen geradlinigen, solide verankerten Bass brachte Felix Rathgeber für den Colline mit. Sehr ordentlich schlug sich auch der über beachtliches Bariton-Material verfügende Jiri Rajnis als Schaunard. In der Doppelrolle des Benoit/Alcindoro gefiel Michael Lion. Marino Polanco hätte den Parpignol mit etwas runderem Stimmklang singen können. Martin Trepl (Sergeant), Marcello Mejia-Mejia (Zöllner) und Valentin Fruntke (Kellner) rundeten das homogene Ensemble ab. Auf hohem Niveau bewegte sich der von Lorenzo Da Rio exellent einstudierte Opernchor und Extrachor des Landestheaters Coburg.

Am Pult schöpfte Roland Fister aus dem Vollen. Er animierte das bestens disponierte, konzentriert aufspielende Philharmonische Orchester Landestheater Coburg zu einem feurigen, intensiven und temperamentvollen Spiel, das indes leider manchmal etwas zu laut ausfiel und die Sänger in den Klangmassen nicht nur einmal untergehen ließ.

Fazit: Ein in jeder Hinsicht gelungener Nachmittag, der die Fahrt nach Coburg wieder einmal voll gelohnt hat.

Ludwig Steinbach, 17.11.2015

Die Bilder stammen von Andrea Kremper

DER VOGELHÄNDLER

Vorstellung 11.10.2015

Premiere 02.05.2015

Operette wie im Märchenwald verzaubert das Publikum

Gastregisseur Volker Vogel zeigt, dass die Operette – wenn sie richtig verstanden und inszeniert wird – unsterblich ist und „Der Vogelhändler“ wird zum sorgenfreien Vergnügen. Ich habe mich gefreut, wieder einmal in das kleine, wunderschöne Theater Coburg zu fahren. Das lag daran, dass ich viele Coburger Inszenierungen in der Vergangenheit in Bamberg erleben konnte, da aber die neue Bamberger Intendantin das Bamberger E.T.A.-Hoffmann-Theater als musikfreie Zone erklärt hat, finde ich wieder den Weg in die Vestestadt.

Mitte Dirk Mestmacher, Adam und Ensemble

Und er hat sich, das kann man gleich zu Beginn sagen, wahrlich gelohnt. Ich habe schon viele Vogelhändler-Aufführungen erlebt, aber eine solche bunte, farbenprächtige, lebendige und stimmige, wie hier in Coburg fast nie. Der Gastregisseur, der Schweizer Volker Vogel, der als früherer Tenor-Buffo genau weiß, wie Operette gespielt werden muss und dies als Regisseur bei den Operettenfestspielen in Hombrechtikon, als Oberspielleiter der musikalischen Komödie Leipzig auch immer wieder aufs Neue eindrucksvoll beweist, hat alle Register einer überzeugenden Inszenierung gezogen. Er verknüpft die Musik aufs beste mit der Szenerie, alles ist aufeinander abgestimmt und er inszeniert so wunderbar herrlich altmodisch. Und das Publikum geht begeistert mit, es will keine Neudeutung der Operette, keine Selbstverherrlichung eines übergeschnappten Regisseurs, sondern es will genießen und in der Musik schwelgen – und genau das kann es bei diesem eindrucksvollen Vogelhändler.

Mitte Julia Klein Briefchristel

Die Kostüme, bunt, teilweise herrlich schrill und überzogen und das Bühnenbild, welches ebenso bunt ist, werden eindrucksvoll von Andreas Becker auf die Theaterbretter gebracht. Die Choreinstudierung von Lorenzo Da Rio ist ebenfalls überzeugend, der Chor ist hervorragend eingestellt und immer präsent. Er füllt die Bühne des Landestheaters mit Leben aus und dies recht stimmkräftig.

Als Dirigent erlebt man heute Dominik Tremel, der das Philharmonische Orchester gefühlvoll und einfühlsam dirigiert. Ihm merkt man auch seine Zeit als Gesangskorrepetitor an, denn er unterstützt mit dem Orchester die Sänger in jeder Weise.

links Michael Lion als Baron Weps und David Zimmer als Stanislaus

Er nimmt die Orchesterfluten behutsam zurück, wenn die Solisten dadurch Probleme bekommen könnten. Eine sehr gute Leistung vom Orchester und seinem Leiter. Zum Inhalt der vergnüglichen Operette braucht man, glaube ich, nichts mehr zu sagen, denn sie dürfte hinlänglich bekannt sein. Zum großen Teil sind auch die Solisten der Aufführung hervorragende Singschauspieler. Julia Klein ist eine ausgezeichnete Briefchristel. Sie ist keine Soubrette, wie die Christel vielfach angelegt ist, sondern ein warmer leuchtender und stimmschöner durchschlagskräftiger flirrender Sopran. Es macht einfach Spaß ihr zuzuhören und zuzusehen. Ihr Adam wird von Dirk Mestmacher dargeboten. Darstellerisch voll überzeugend, einen Tiroler Burschen auf die Bühne stellend, kann er mich leider stimmlich nicht überzeugen. Zu klein, zu wenig durchschlagskräftig ist sein Tenor, von klangvoller strahlender Höhe ganz zu schweigen. Er ist mit einer Indisposition angekündigt worden, dies mag einiges entschuldigen. Ich kann mir aber bei ihm auch im Vollbesitz seiner stimmlichen Kräfte, keinen rollendeckenden Adam vorstellen. Vielleicht tue ich ihm hier auch unrecht, ich habe ihn zum ersten Mal gehört und werde bei einer nächsten Gelegenheit vielleicht mein Urteil revidieren müssen.

David Zimmer und Julia Klein – Stanislaus + Briefchristel

Anna Gütter ist eine überzeugende Kurfürstin, mit silberhellem, in den höchsten Koloraturen sich beweglich tummelnd, bietet sie eine ausgezeichnete Leistung, auch ihr Spiel kann voll überzeugen. Exzellent auch der Baron Weps von Michael Lion. Verschlagen agierend, mit einem profunden kräftigen und stimmschönen Bass ausgestattetem und mit sehr viel Spielwitz versehen, kann er zu Recht viel Beifall einheimsen. Ihm zur Seite als sein Neffe Stanislaus David Zimmer. Er hat einen hohen, klaren, durchschlagenden und stimmschönen hohen Tenor, der keinerlei Höhenangst zu besitzen scheint, und fast hätte ich ihn mir als Adam der heutigen Aufführung gewünscht. Die Schweizer Mezzosopranistin Gabriela Künzler bietet ein Paradebeispiel in der Rolle der Hofdame Baronin Adelaide. Nicht nur das Trinken einer Maß auf einen Zug, welches ihr natürlich Zwischenapplaus beschert, weiß zu überzeugen, ihr ganzes Spiel ist bis auf die letzte Nuance durchdacht und kann das applausfreudige Publikum überzeugen. Freimut Hamman bringt als Dorfschulze Scheck eine solide Leistung auf die Bretter und Joanna Stark als Comtesse Mimi, sowie Sascha Mai als Hoflakai Quendel, Eva Maria Fischer als Kellnerin Jette und Jan Korab als Bote vervollständigen das Ensemble solide ohne jeglichen Ausfall. Bleiben noch Markus G. Kulp (als Gast) als Professor Süffle und Stephan Ignaz als Professor Würmchen. Sie singen ihr „Ich bin der Prodekan“ ohne Fehl und Tadel, sie geben aber ihrem Gaul ein bisschen zu viel Zucker. Etwas weniger wäre sicher mehr gewesen. Wo man am Anfang noch herzhaft lachte, verstummt das Lachen, je länger die Szenen und Wiederholungen dauern. Aber sicher bin ich da wieder etwas beckmesserisch, denn dem Publikum hat es weit überwiegend gefallen, was man am starken und langen Beifall ablesen konnte.

Adam Dirks Mestmacher + Christel Julia Klein + Stanislaus David Zimmer

Ein Nachmittag, der zu einer der schönsten Operettenerlebnisse der letzten Zeit führte und eindrucksvoll vor Augen hielt, dass Operette, wenn man sie ernst nimmt und auch die entsprechenden Solisten dafür zur Verfügung hat, mit Sicherheit auch in Zukunft sein Publikum finden wird. Für mich war das Resümee am Ende, dass ich wieder verstärkt das Coburger Landestheater aufsuchen werde, gelohnt hat es sich diesmal weit über das normale Maß hinaus.

Manfred Drescher, 19.10.2015

Fotos Andrea Kremper

DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL

Besuchte Aufführung: 23.4.2015

(Premiere: 21.3.2015)

Pubertäre Nöte und Sehnsüchte im Westöstlichen Collegium

Man hat sie noch in bester Erinnerung, die Coburger Inszenierung von Puccinis „Madama Butterfly“ des grandiosen Regieduos Alexandra Szemerédy/Magdolna Parditka, die damals auch eine Nominierung für den FAUST erhielt. Angesichts des enormen Erfolges dieser Produktion hat Intendant Bodo Busse die beiden jungen Regisseurinnen erneut nach Coburg eingeladen und damit wieder einmal einen Volltreffer gelandet. Was die beiden Damen aus Mozarts „Entführung aus dem Serail“ machten, war in hohem Maße frisch und neu und sehr gefällig, um es mal mit Goethe zu sagen, dem in Szemerédys/Parditkas fulminanter Neudeutung eine zentrale Rolle zukommt. Um es vorwegzunehmen: Diese Inszenierung ist eine Sensation!

Ensemble