http://www.landestheater-linz.at/

The Wave (Die Welle)

Uraufführung digital: 20.03.2021

Nachdem auch am Landestheater Linz seit einigen Monaten die Türen für Besucher verschlossen bleiben müssen, hat man hier nun die Netzbühne ins Leben gerufen, bei der ausgewählte Vorstellungen online zu sehen sind. Den Anfang machte hierbei das Tanzensemble und das Junge Theater. Am gestrigen Samstag, den 20.03.2021 fand auf dieser Plattform allerdings auch die digitale Uraufführung des Musicals „The Wave“ statt, die eigentlich vor einigen Monaten hätte im Theater stattfinden sollen. Das Musical basiert auf dem Experiment des Geschichtslehrers Ron Jones von 1967 an einer amerikanischen Highschool, welches vor allem durch den Roman von Morton Rhue berühmt geworden ist. Hierzulande ist sicherlich die Verfilmung „Die Welle“ u. a. mit Jürgen Vogel aus dem Jahr 2008 bekannt. Insgesamt zweieinhalb Millionen Zuschauer locke dieser Film seinerzeit ins Kino. Ende 2019 erschien basierend auf dieser Geschichte auch die Netflix-Serie „Wir sind die Welle“. Das Musical stammt aus der Feder von Or Matias und wurde 2019 an der Johnny Mercer Writers Colony bei Goodspeed Musicals entwickelt.

Für alle, die mit der Handlung nicht vertraut sind, nachfolgend die kurze und sehr gelungene Inhaltsangabe des Landestheater Linz: „Der Geschichtslehrer Ron Jones stößt in seiner Klasse beim Thema Nationalsozialismus auf Unverständnis. Die Jugendlichen können nicht verstehen, wie sich das faschistische Regime etablieren konnte und warum so viele Deutsche angeblich nichts vom Holocaust wussten. Er entschließt sich, ein Experiment durchzuführen. Er gründet „The Wave“, eine Organisation, in der die Schüler verschiedene Rollen übernehmen und sich strengen Verhaltensnormen unterwerfen. Die drei Prinzipien „Macht durch Disziplin“, „Macht durch Gemeinschaft“ und „Macht durch Handeln“ setzt er Schritt für Schritt um. Als die Dinge außer Kontrolle geraten und die eingeübten Strukturen immer totalitärere Züge aufweisen, will der Lehrer das Experiment abbrechen – doch die Mitglieder von „The Wave“ stellen sich ihm entgegen.“ Die gelungene Inszenierung von Christoph Drewitz konzentriert sich hierbei gekonnt auf den Lehrer Ron sowie die fünf Schüler Ella, Robert, Jess, James und Stevie. Während Jess und Stevie aus einem familiär durchaus prekären Umfeld stammen und diverse Probleme mit sich herumtragen, stammt James aus einem wohlhabenderen Elternhaus. Allerdings scheint es auch hier um die nicht materielle Zuwendung der Eltern nicht zum Besten bestellt zu sein. Zudem liebt James seine Mitschülerin Ella, die zu den besten Schülerinnen der Schule zählt. Und dann ist da noch Robert, der von allen nur gehänselt wird und der sich durch die Welle erstmals nicht komplett ausgestoßen vorkommt und hierdurch ein gefährliches Potential entwickelt. Verkörpert wird diese Rolle von Lukas Sandmann der diesen Charakter exzellent auf die Bühne bring. Auch die weiteren Darsteller wissen zu gefallen, Hanna Kastner spielt Ella, Celina dos Santos übernimmt die Rolle der Jess, James wird dargestellt von Samuel Bertz und Malcolm Henry verkörpert Stevie. In der Rolle des Lehrers Ron weiß Christian Fröhlich zu überzeugen. Abgerundet wird die Besetzung durch weitere 6 Ensemble-Darsteller, die weitere Schüler spielen und bei einigen Chorstücken und beim Bühnenumbau unterstützend eingreifen.

Aufgezeichnet wurde für diese Netzpremiere die Generalprobe Ende letzten Jahres, die in überraschend guter Qualität daherkommt. Durch die kammerspielartige Inszenierung, meist innerhalb des Klassenraums, eignet sich das Stück durchaus für eine Übertragung als Stream. Die drehbare Bühnenkonstruktion, mit einigen Schiebewänden stammt dabei von Veronika Tupy. Das Kostümbild von Anett Jäger besteht passend aus der zu erwartenden Alltagskleidung der Schüler, gefallen kann hier vor allem die spätere Uniform der Bewegung, die bis in die Socken abgestimmt ist. Musikalisch erinnert „The Wave“ etwas an das Musical „Frühlingserwachen“, was allerdings auch durch ein ähnliches Setting beeinflusst sein kann. Allgemein untermalt die Musik von Or Matias eher die Handlung, anstatt mit großen Ohrwürmern aufzuwarten, was allerdings in dem Fall alles andere als schlimm ist. Unter der musikalischen Leitung von Juheon Han klingt die Band auch am heimischen Fernseher sehr gut. Zu sehen ist das Musical noch bis zum 17. April 2021 über die Netzbühne, Tickets können hierbei zu Preisen zwischen 0 Euro und 120 Euro erworben werden, den gewünschten Preis bestimmt man bei der Bestellung des Zugangscodes nach eigenen Wünschen. Das Video kann dann am gewählten Tag sowie am Folgetag angesehen werden. In einer Zeit, in der man als Theatergänger sehnlichst auf die Wiedereröffnung der Theatersäle wartet, ist diese Inszenierung auf jeden Fall eine gelungene Bereicherung des digitalen Angebots, welche insbesondere allen Freunden des Musicals wärmstens empfohlen werden kann.

Markus Lamers, 21.03.2021

Fotos: © Reinhard Winkler

CINDERELLA

Premiere am 29.2.2020

Sergej Sergejewitsch Prokofjew begann die Arbeit an seinem opus 87 im Sommer 1940, zusammen mit dem Librettisten Nikolai Wolkow, auf Basis der Pubertäts- und Emanzipationsgeschichte aus der Sammlung von Charles Perrault, im deutschen Sprachraum als „Aschenputtel“ von den Gebrüdern Grimm populär gemacht. Der russische Titel ist Золушка (Soluschka). Vorgesehen war eine Uraufführung am Leningrader Kirow-Theater, was aber durch den deutschen Überfall auf die Sowjetunion und die jahrelange Belagerung der Stadt an der Ostsee verhindert wurde. Schließlich ging das Ballett am 21. November 1945 am Moskauer Bolschoi-Theater erstmals über die Bühne; die Choreographie stammte von Rostislaw Sacharow, es dirigierte Juri Fajer. Im Gegensatz zu Prokofjews heute populäreren „Romeo und Julia“ gab es keine musikalisch-rhythmischen Differenzen mit der Ballettcompagnie und von Anfang an uneingeschränkten Erfolg. Zudem ließ sich die Cendrillon-Geschichte auch gut mit der Staatsideologie vereinbaren.

Kann modernes Tanztheater die Zielsetzung des Komponisten erfüllen? „Das, was ich vor allem in Musik setzen wollte, ist die romantische Liebe Aschenbrödels und des Prinzen in der Tradition des alten klassischen Balletts, mit Pas de deux, Gavotte, Walzern, Bourrée, Mazurka und Galopp.“ Nun, Mei Hong Lin hat mit ihrer Inszenierung und Choreografie zwar an der Geschichte einiges herumgeschraubt, aber nicht darauf vergessen, daß es sich auch um ein Märchen handelt (Dramaturgie: Thorsten Teubl). Nur ist dieses in die Welt des klassischen Balletts verlegt, Immerhin sehen wir so zum ersten Mal seit mindestens 20 Jahren Pause am Linzer Landestheater wieder Spitzentanz!!!

Aschenputtel ist hier die Tochter eines Tänzerehepaares, schon von klein auf vom Beruf ihrer Eltern fasziniert. Die Mutter stirbt plötzlich, eine Stiefmutter mit zwei fies-steampunkigen Töchtern tritt auf. Wobei diese weniger ihre neue Schwester piesacken als sich selbst, durch alle Jahreszeiten, in den Vordergrund spielen wollen (was freilich auch an Schuhen scheitert). Allerdings wird Aschenputtel auch von einer guten Fee, die ihrer verstorbenen Mutter ähnelt, und von zwei Schutzengeln geleitet und beschützt. Cinderellas Tanzbegeisterung wird überwältigend, als eine Ballettcompagnie in ihrer Heimatstadt zu Gast ist, die … Prokofjews „Soluschka“ aufführt! Nach der Vorstellung, als schon die Sterne funkeln, schleicht sich unsere Hauptfigur auf die Bühne und beginnt zu tanzen. Der „Startänzer“ der Compagnie kommt zurück auf die Bühne und wiederholt mit ihr – fast – genau den pas de deux, den er (vor der Pause) mit seiner Bühnenkollegin aufgeführt hat. Einige Jahre später kommt die Ballettruppe wieder in die Stadt, und Cinderella erneut auf die Bühne – jetzt aber, um zu bleiben, und den Tänzer zu heiraten. Zuletzt sehen wir beider Tochter, die, wie einst ihre Mutter, schon in der Jugend vom Tanz begeistert ist.

Dirk Hofacker hat dafür eine einfache schwarze Kastenbühne mit vielen – variablen – schlauen Details gebaut; z. B. gibt er der Stiefmutter einen großen Spiegel für einen pas de deux mit sich selbst, und Engel sowie die Fee tauchen aus dem Himmel auf. Zwischendurch ist auch ein Arkadengang auf der Straße zu sehen, markiert mit Bögen aus Licht; immer wieder vervollständigen auch sparsame, jedoch wirkungsvolle bunte LED-Akzente den Raumeindruck (Johann Hofbauer); aber es gibt auch einen prachtvollen Sternenhimmel! Natürlich nicht zu vergessen die Logentürme und der prächtige rote Vorhang, die das Theater im 2. Akt markieren.

Herr Hofacker hat auch eine Fülle von treffenden Kostümen entworfen, von einem grauen Kittel fürs Aschenputtel, aus dem eine Art Tütü-Bürzel ragt (die in keiner Lebenslage zu unterdrückenden Liebe zum Tanz), über die bunten Gestalten aus der Feenwelt bis zu fantastisch aufgedonnerten „Stiefdamen“, vielleicht an Cruella deVil in Disneys Dalmatinerfilm von 1961 orientiert.Als Cinderella (Kind und Teenager) berührt und begeistert Lara Bonnel Almonem mit wunderbar tanztheatralisch dargestellten Gefühlen.

Später, als junge Frau, kann Kayla May Corbin der Figur auch klassisches Ballettkönnen verleihen. Núria Giménez Villarroya wirbelt als Fee in verschiedenen Erscheinungsformen über die Bühne, immer auf ihr Kind bedacht, das sie als jung verstorbene Mutter alleine lassen mußte. Ihr Gatte ist Vincenzo Rosario Minervini in einer kleineren, nichtsdestotrotz engagiert getanzten Rolle.

Stiefmutter Mireia González Fernández ist eine köstlich schräge Schreckschraube mit Wudupüppchen im Haar, und ihre leiblichen Töchter (Rie Akiyama und Julie Endo) lassen keinen Zweifel daran, von wem sie abstammen.

(„Soluschka“-Prinz) Shang-Jen Yuan packt die klassische Ballettkunst aus, mit bezaubernden pas de deux, mit der klassischen Primaballerina Cristina Uta (die die Emotionalität des Spitzentanzes wunderbar demonstriert) wie mit Frau Corbin. Die beiden gelb-blau flatterhaften Schutzengel (Pavel Povrazník und Lorenzo Ruta) haben offensichtlich ebenso viel Spaß und Freude damit, Aschenputtel zu leiten wie das Publikum zu unterhalten.

Das weitere, präzise, akrobatische, expressive Ensemble: Melissa Panetta, Alessia Rizzi, Filip Löbl, Pedro Tayette, Safira Santana Sacramento, Evi van Wieren, Valerio Iurato, Nimrod Poles und Andrea Schuler; außerdem etliche der vorgenannten Solistinnen und Solisten in Zweitrollen.

Das Bruckner Orchester unter der souveränen Leitung von Marc Reibel erfüllt die bunte und fantasievolle Partitur Prokofjews mit blühendem Leben – von perkussiver Präzision bis zu schwelgerischer Pracht, von zarter Lyrik bis zu eleganten Walzern … und unter letzteren findet sich, als das „Theater im Theater“ aufgebaut wird, ein Stück Musik, das sehr an den weltberühmten Walzer Nr. 2 (Kubrick’s „Eyes Wide Shut“!) aus der „Suite für Varieté-Orchester“ von Dimitri Schostakowitsch erinnert – die wurde aber doch, wie neuerdings erhoben wurde, erst nach 1950 geschrieben?! Aufgrund der dramaturgischen Umgestaltung wurde auch einiges umgestellt bzw. gestrichen, etwa das Marsch-Zitat aus den „Drei Orangen“; das ändert aber nichts daran, daß der Abend auch musikalisch balanciert, aus einem Guß, gerät.

Schließlich: Uneingeschränkte Begeisterung für Bühnenpersonal, Musik und Produktionsteam. Ein Abend für alle, und nebenbei ein wunderbares Beispiel dafür, daß Musik des 20. Jahrhunderts überaus eingängig sein kann, ohne banal zu werden…

Foto (c) Sakher Almonem

Petra und Helmut Huber, 3.3.2020

Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wien)

SISTER ACT

Ein Hit für das breite Publikum

20. Dezember 2019 (Premiere 7. 9.19)

Den Filmhit gleichen Namens aus dem Jahr 1992, mit Whoopi Goldberg in der Hauptrolle, kennt vermutlich jeder. Die Musicalversion von Sister Act, die seit 10 Jahren um die Welt geht und bereits mehr als sieben Millionen Menschen begeistert hat, war schon 2011 im Ronacher in Wien zu sehen, allerdings, wie im internationalen Musicalbusiness üblich, in exakt umgesetzter Originalinszenierung. Den geschickten Verhandlern der Linzer Musicalsparte ist es wieder einmal gelungen, die Rechte für eine österreichische Non-Replica-Produktion zu erwerben: Wie machen die das nur?

Die Inszenierung von Andreas Gergen, mit der Choreographie von Kim Duddy und im Bühnenbild von Walter Vogelweider, ist daher tastsächlich sowohl einmalig wie auch einzigartig. Wer genau diesen Sister Act erleben will, muss also unbedingt nach Linz fahren. Das kann freilich nur wärmstens empfohlen werden.

Die Handlung ist bekannt und stimmt mit der filmischen Vorlage weitgehen überein. Es geht um eine junge Disco-Sängerin namens Deloris Van Cartier (Künstlername!), die im Zuge eines Zeugenschutzprogramms in einem Nonnenkloster Unterschlupf findet und dort bald als unkonventionellen Chorleiterin den klösterlichen Alltag ihrer Mitschwestern gehörig aufmischt, in dieser Umgebung aber auch erstmals echte Freundschaft und Gemeinschaft erfahren wird. Während man bei der Filmmusik auf bereits bekannte, nur etwas aufgefrischte Hits zurückgegriffen hatte, wurde für das Musical eigens Alan Menken engagiert, der Haus- und Hofkomponist des Walt Disney Konzerns, bekannt für Kompositionen u.a. für Traumfabrik-Musicals wie Arielle, die kleine Meerjungfrau, Die Schöne und das Biest, Der Glöckner von Notredame und Aladdin. Seine Songs sind, wie nicht anders zu erwarten, bestens geeignet für eine unangestrengte, kurzweilige und amüsante Unterhaltung für die ganze Familie. Richtige Ohrwürmer wird man vergeblich suchen, aber die Musik funktioniert perfekt und gibt den fabelhaften Solisten und dem exzellent gecasteten Chor genug Gelegenheiten für effektvoll choreographierte Auftritte.

Die afroamerikanisch geprägte Soul-Musik, aus Rhythm ’n‘ Blues und Gospel, in den späten 50-er und in den 60-er Jahren entstanden, bildet die Grundlage der meisten Nummern. Die Handlung spielt allerdings im Jahr 1977, als der Höhepunkt des Soul schon zu Ende und Disco-Music à la Donna Summer in ihrer besten Blüte war. Auch davon finde sich einige geschickt eingebunden Anklänge. Bei den Chören hätte man sich zuweilen etwas weniger Soul und etwas mehr Gospel gewünscht. Wer je erlebt hat, wie zündend und mitreißend Gospelmusik in einer Kirche in den Südstaaten der USA klingt, weiß, wovon hier die Rede ist. Aber auch so funktioniert diese Kirchen-Disco-Musik ziemlich gut.

Die aus Kapstadt gebürtige Tertia Botha ist eine sympathische, quicklebendige Sängerin Deloris Van Cartier, deren anfängliches Disco-Tussy-Image im Kloster eine grundlegende Veränderung erfährt. Auch Daniela Dett erlebt als auf Würde bedachte Schwester Oberin eine Umwandlung und wird, was die strikten Regeln in ihrem Haus betrifft, allmählich eine Spur toleranter und liberaler. Berührend ihre Anrufung Gottes, von dem sie erfahren will, warum sich immer mehr Menschen von der Kirche abwenden und für ihre spirituelle Bedürfnisse anderweitig eine Erfüllung suchen. Von derartigen Skrupeln weit entfernt ist ihr Vorgesetzter, Monsignore O’Hara, der gern bereit wäre, die anfangs kaum noch besuchte und baufällig gewordene Kirche samt Kloster an finanzkräftige russische Investoren zu verkaufen, dann aber mit Freude konstatiert, dass man mit der Kirche auch als Showbusiness Geld verdienen kann. William Mason zeichnet ein köstliches Porträt dieses kauzig-klapprigen, ältlichen Kirchenmannes, der schließlich begeistert mittanzt, mitsteppt und mitsingt. Kein Wunder, der Nonnenchor wird in den Medien gefeiert und erhält sogar eine Einladung in den Vatikan. Die Kirche ist inzwischen längst architektonisch aufgemotzt, inklusive Discokugel in der Höhe.

Feine Charakterstudie liefern Viktoria Schubert als bärbeißig-humorvolle Mary Lazarus die Vorgängerin von Deloris als Chorchefin, sowie Hanna Kastner als Schwester Mary Roberts, eine Postulantin, die als solche noch vor ihrer endgültigen Aufnahme in den Orden steht, zunehmend verunsichert wird und sich fragt, ob sie sich auf dem richtigen Weg befindet. Wie sie, die Schüchterne und Verlegene, den Mut für klare Worte aufbringt, geht ebenso unter die Haut wie die herrlich naive, ebenso unerschütterliche wie ansteckende Begeisterung für das gottfröhliche Nonnenleben, die Sanne Mieloo als Mary Patrick ausstrahlt.

Schließlich treten im Musical – neben dem Herrn Monsignore – natürlich auch noch so „richtige Männer“ in Erscheinung. Wenn Joey (David Arnsberger), TJ (Lukas Sandmann) und Pablo (Christian Fröhlich), Gefolgsleute des schmierigen Unterweltbosses Curtis Jackson (Karsten Kenzel), davon träumen, wie sie die Nonnen mit ihrer jeweiligen Masche umgarnen und so dazu bringen werden, ihnen den Aufenthaltsort von Deloris zu verraten, bleibt kein Auge trocken. Gernot Romic, als der um das Wohl von Deloris bemühte Polizist Eddie Fritzinger, entwickelt sich von einem etwas gehemmten jungen Mann – er hat Deloris schon in der Schulzeit heimlich bewundert, wurde von ihr aber nur stets als „Schwitze-Fritze“ bezeichnet – in einen Mann, der im rechten Augenblick, als Curtis Deloris erschießen will, seine Hemmung ablegt, die Dienstwaffe zieht und den Angreifer außer Gefecht setzt. Das Happy-end ist gesichert.

Standing Ovations und ryhthmisches Mitgeklatsche gibt es auch bei dieser Aufführung. Dem Linzer Musiktheater ist mit Sister Act – unter der musikalischen Leitung von Tom Bitterlich an der Spitze der im Programmheft als „Sixtinischen Kapelle“ bezeichneten Rockband mit Blechbläser-Erweiterung – offensichtlich ein echter Publikumshit gelungen. Nicht unbedingt etwas für puristische Musicalfans, aber immerhin ein brauchbares Familienmusical für das breite Publikum.

Bilder (c) Barbara Palffy

Manfred A. Schmid, 27.12.2019

Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wien)

Dritte Kritik:

LE PROPHÈTE

Vorstellung am 20. November 2019

Die Macht der Manipulation der Massen…

Giacomo Meyerbeer war der Doyen der Oper in Paris Mitte des 19. Jahrhunderts und der prägende Komponist der Grand Opéra, die Richard Wagner so verachtete als oberflächliches Unterhaltungsprogramm. Dabei hatte ihm Meyerbeer durch eine persönliche Intervention beim Königlichen Hofopernintendanten in Dresden dort zur UA des „Rienzi“ 1842 verholfen. Es wurde Wagners erster großer Erfolg, auch weil der „Rienzi“ der damals beliebten Grand Opéra sehr nahe kam und dem Publikum somit gefiel.

Wagner wollte aber etwas ganz Anderes. Das Ende kennen wir ja: „Tristan und Isolde“, „Ring des Nibelungen“, sowie „Parsifal“, alles Werke mit großen Herausforderungen an das Publikum, bis heute. Dass Meyerbeer mit seiner Grand Opéra durchaus nicht nur gefällig war und Wagner damit also nicht ganz Recht hatte, wird mit dem „Prophète“, den er 1849 nach einem Libretto von Eugène Scribe und Émile Deschamps komponierte und der noch im selben Jahr an der Pariser Oper seine UA erlebte, sehr deutlich. Hier geht es um die Manipulation der Massen mit einer von Gott abgeleiteten Pseudo-Autorität, die im Rahmen der Geschichte der sozialrevolutionären Wiedertäufer im 16. Jahrhundert in Holland sowie in und um die Stadt Münster, genauer von 1533–1535 spielt. Die Wiedertäufer krönten Jan van der Leyden zum König und zogen damit den Widerstand des Establishments auf sich, bis zur Verfolgung und finalen Vernichtung. Was könnte - auch heute noch - aktueller sein als solch ein Stoff, wobei die Verführung bekanntlich über religiöse wie über politische Inhalte erfolgen kann. Das zeigten Regisseur Alexander von Pfeil und Bühnenbildner Piero Vinciguerra in Linz dramaturgisch spannend und optisch eindrucksvoll.

Wagner wollte aber etwas ganz Anderes. Das Ende kennen wir ja: „Tristan und Isolde“, „Ring des Nibelungen“, sowie „Parsifal“, alles Werke mit großen Herausforderungen an das Publikum, bis heute. Dass Meyerbeer mit seiner Grand Opéra durchaus nicht nur gefällig war und Wagner damit also nicht ganz Recht hatte, wird mit dem „Prophète“, den er 1849 nach einem Libretto von Eugène Scribe und Émile Deschamps komponierte und der noch im selben Jahr an der Pariser Oper seine UA erlebte, sehr deutlich. Hier geht es um die Manipulation der Massen mit einer von Gott abgeleiteten Pseudo-Autorität, die im Rahmen der Geschichte der sozialrevolutionären Wiedertäufer im 16. Jahrhundert in Holland sowie in und um die Stadt Münster, genauer von 1533–1535 spielt. Die Wiedertäufer krönten Jan van der Leyden zum König und zogen damit den Widerstand des Establishments auf sich, bis zur Verfolgung und finalen Vernichtung. Was könnte - auch heute noch - aktueller sein als solch ein Stoff, wobei die Verführung bekanntlich über religiöse wie über politische Inhalte erfolgen kann. Das zeigten Regisseur Alexander von Pfeil und Bühnenbildner Piero Vinciguerra in Linz dramaturgisch spannend und optisch eindrucksvoll.

Was wir hier zu sehen bekommen, ist eine gnadenlose Darstellung der Skrupellosigkeit religiös abgeleiteter Macht. Vinciguerra hat erst dieser Tage mit einem ungewohnten Bühnenbild in der Felsenreitschule Salzburg mit der Bebilderung eines neuen „Lohengrin“ des Landestheaters Furore gemacht. Er stellte ein komplettes Flugzeugwrack mit 40 Metern Länge auf die dortige Riesenbühne. In Linz für den Propheten und die Machenschaften seiner Wiedertäufer baute er ähnlich gigantomanisch eine riesige gasometerartige Metallkonstruktion, in der sich das ganze Drama auf verschiedenen Ebenen abspielt. Die eher unauffälligen Kostüme von Katharina Gault sind optimal auf das einfache Volk in Verbindung mit dem jeweiligen Geschehen abgestimmt, womit ihr zum Krönungsgewand des Jean ein umso größerer optischer Exzess möglich ist. Mit weiß getünchter Maske sieht er in dem viel zu großen und schweren weißen Pelzmantel mit Krone darin aus wie ein schon zu Beginn zum Scheitern Verurteilter.

Anfangs geht es Jean nur um die Liebe zu seiner Verlobten Berthe, die hier von Brigitte Geller mit einem klangvollen, aber nicht allzu großen Sopran gesungen und mit viel Emotion verkörpert wird. Dann zeigt von Pfeil, wie durch die immer militanter und grausamer werdenden Aktionen der drei Wiedertäufer Zacharie (Dominik Nekel), Jonas (Matthäus Schmidlechner) und Mathisen (Adam Kim), die stimmlich wie darstellerisch viel aus ihren Rollen machen und eigentlich die treibende Kraft dafür sind, dass das Schicksal Jeans immer mehr in die Richtung des (vermeintlichen) Propheten treibt, unter Missachtung seiner privaten und vor allem familiären Wünsche.

In dieser Historienoper zeigt Meyerbeer, wie Dramaturg Christoph Blitt in einem Aufsatz im Programmheft formuliert, „wie der Mensch von Politik und Ideologie zum Bösen verführt werden kann, sodass das Individuum, das sich derartigen Suggestionen entgegenstellen möchte, keine Chance auf die Verwirklichung seines privaten Glücks hat.“ In der Folge vermengen sich Politik und Privates auch auf der Linzer Bühne in fataler Weise sichtbar immer mehr. Leider ist Jeffrey Hartman bei guter schauspielerischer Leistung stimmlich mit einem zu verquollenen und glanzlosen Tenor bei wenig Resonanz nicht in der Lage, der Figur auch vokal Nachdruck zu verleihen. Katherine Lerner, die schon als Klytämnestra in Linz großen Eindruck machte, kann als Fidès mit ihrem klangvollen Mezzo beeindrucken und macht den Dialog mit Berthe zu Beginn des 4. Akts zu einem Höhepunkt des Abends. Martin Achrainer ist ein stimmlich und darstellerisch präsenter Graf von Oberthal, erst als arroganter Großgrundbesitzer, später als von den Wiedertäufern zum Tode verurteilter Bittsteller. Daneben gibt es noch eine Reihe von kleinen Nebenrollen, deren Interpreten sich allesamt harmonisch in das Ganze einfügen. Der Chor, Extrachor und Kinder- und Jugendchor des Landestheaters Linz, einstudiert von Elena Pierini, Martin Zeller und Ursula Wincor, setzt starke vokale Akzente und ist auch bestens choreographiert, wie überhaupt die Personenregie sinnvoll konzipiert ist. Wie man nicht nur an den Handies erkennt, spielt das Stück in der Gegenwart, ein weiterer Hinweis auf seine bedauerliche tagespolitische Relevanz.

Marc Reibel dirigiert das Bruckner Orchester Linz mit großem Engagement, wenn auch bisweilen etwas zu laut. Allerdings könnte man sagen, dass dies zu dem militanten Geschehen ebenso passt wie der oft spröde Duktus der Musik Meyerbeers.

Fotos: Klaus Billand, Barbara Palffy, Martin Winkler

Klaus Billand /10.12.2019

www.klaus-billand.com

Zum Zweiten

LE PROPHÈTE

12.10. (Premiere am 22.9.2019)

Ein musikalisches Juwel szenisch eher dürftig aufbereitet

Auf ein gemeinsames Libretto von Eugène Scribe und Émile Deschamps komponierte der deutschstämmige Komponist seine Grand opéra in fünf Akten, deren Uraufführung am 16. April 1849 in der Pariser Oper stattfand.

Erzählt wird die Entstehung und der Untergang des protestantischen Täuferreiches 1535 im westfälischen Münster. Der Gastwirt Jan van Leiden, Anführer dieser fundamentalistischen Bewegung, ließ sich im September 1534 zum „König Johannes I.“ krönen. Neben der Person des Propheten ist nur noch Jan Matthys (Mathisen) historisch nachweisbar, der unbewaffnet im April 1534 von Landsknechten zerhackt wurde. Die übrigen Personen der Oper hat Meyerbeer frei erfunden, ebenso das theatralisch effektvolle Ende der Oper mit dem Brand und Einsturz des Schlosses von Münster. Das Täuferreich endete vielmehr in der Nacht vom 24. auf den 25. Juni 1535 als kaiserliche Truppen Karls V. Münster einnahmen und die führenden Täufer am 22. Januar 1536 qualvoll hinrichten ließen… In der Behandlung des zentralen Themas dieser Oper, nämlich der Instrumentalisierung von Religion mit dem Ziel der Errichtung eines „Gottesstaates“ war Meyerbeer seiner Zeit weit voraus und geradezu visionär. Sein düsterer Ausblick sollte sich ja gerade in unserer spannungsgeladenen Zeit bewahrheiten… Die Aufführung in Linz verwendete die kritische Edition der Oper unter Einbeziehung aller gestrichenen Teile, wie sie auch der Aufführung an der Wiener Staatsoper 1998 zu Grunde gelegen war. Ein literarisches Detail am Rande: Heimito von Doderer benutze in seinem Roman „Die Merowinger oder Die totale Familie“ Meyerbeers Krönungsmarsch aus der Oper „Le prophète“ zur musikalischen Begleitung einer grotesken Wuttherapie des Psychiaters Dr. Horn durch Application von Paukenschlögeln. Eine dramatisierte Fassung dieses Romans kann man derzeit am Wiener Volkstheater in der Regie von Intendantin Anna Badera sehen.

Meyerbeer schuf mit seinen Opern totales Theater, indem er alle Aspekte des Musiktheaters, wie Komposition, Instrumentation, Text und Ausstattung der Darstellung eines übergeordneten Gesamtkonzeptes unterwarf, in „Le prophète“ eben der Instrumentalisierung von Religion und der Errichtung eines Terrorregimes. In Wien sang Plácido Domingo die herausfordernde Rolle des Jean de Leyde. In Linz wagte sich der aus Anderson / Indiana stammende US-amerikanische Tenor Jeffrey Hartman an diese gefürchtete Rolle, deren stimmlichen Herausforderungen er hörbar an vielen Stellen nicht gewachsen war. Resultat: er knödelte und stemmte, dafür aber war sein Rollenspiel umso überzeugender, womit er einiges an gesanglichen Schwächen ausgleichen konnte. Brigitte Geller gefiel als resolute Berthe. Katherine Lerner in der Rolle der Fidès, Mutter des Propheten, führte ihren Mezzosopran zu Höchstleistungen und bot ein ergreifendes Bild einer Mutter, die ihren Sohn verleugnen muss. Dominik Nekel als Zacharie mit gut geführten Bass, Matthäus Schmidlechner als Jonas mit tragfähigem Tenor und der in Seoul geborene Bariton Adam Kim als Mathisen wurden von der Regie sträflich vernachlässigt und konnten sich deshalb in stimmlicher Hinsicht auch nur bedingt behaupten.

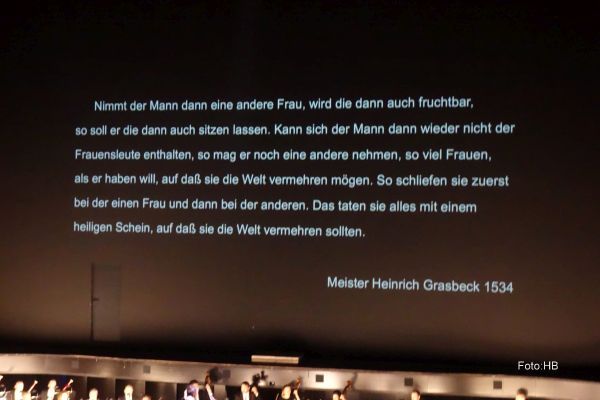

Die Bassrolle des Comte d‘Oberthal war für Bassbariton Martin Achrainer vielleicht eine Spur zu tief angelegt, aber er hielt sich wacker und konnte sich dank seiner Routine neben seinen darstellerischen Qualitäten in dieser unsympathischen Rolle auch stimmlich behaupten. In kleineren Rollen wirkten noch Markus Schulz als ein Bauer, Csaba Grünfelder als ein Soldat, Marius Mocan als ein Bürger, Jonathan Whiteley und Markus Raab als erster und zweiter Wiedertäufer sowie Danuta Moskalik und Yoon Mi Kim-Ernst als zwei Bäuerinnen mit. Der Chor, Extrachor sowie der Kinder- und Jugendchor des Landestheaters Linz wurden von Elena Pierini, Martin Zeller und Ursula Wincor bestens einstudiert. Das Bruckner Orchester brachte unter dem sensiblen Dirigat von Markus Poschner Meyerbeers stilistisch changierende Partitur in klanglicher Virtuosität zu ungeheurem Funkeln. Schade nur, dass während der Balletteinlage Les Patineurs und zwischen den einzelnen Bildern der Oper Bibelzitate und Aussprüche von Luther, von Meister Heinrich Gresbeck, dessen Name fälschlich mit „Grasbeck“ angeführt wird, sowie ein zeitgenössischer Text über die Vielweiberei der Wiedertäufer auf den eisernen Vorhang projiziert wurden, der szenisch dadurch umgesetzt wurde, dass das Lager plötzlich mit schwangeren und stillenden Müttern bevölkert war.

Comte d’Ottenthal beliefert diese noch incognito mit abgefüllter Muttermilch und trägt eine Jacke mit der Aufschrift „Au bon lait“ bevor er enttarnt und danach ermordet wird. Die Inszenierung des 1970 in Bremerhaven geborenen Alexander von Pfeil, mit vollem Namen Alexander Christian Ernst Walter Friedrich Carl Graf von Pfeil und Klein-Ellguth, eines Schülers von Götz Friedrich, versucht in einer Zeitreise jene historischen Ereignisse in die Gegenwart zu holen. Als äußere Merkmale dienen ihn dazu die Bücherverbrennung während der NS-Zeit und, äußerst aktuell aber völlig unnötig, der Einsatz von Mobiltelefonen. Das Einheitsbühnenbild von Piero Vinciguerra erschöpft sich in der düsteren Architektur einer halbrunden mehrstöckigen Halle aus dem Zeitalter der industriellen Revolution. In dieser verlassenen Wüste versammelt sich eine verlassene Gesellschaft auf der Suche nach Erlösung. Ihre Heilserwartung in der Gestalt des prophetischen „Erlösers“ Jean de Leyde löst eine Spirale der Gewalt aus, die in der alttestamentarischen Entscheidung Jeans zwischen seiner Mutter Fidès und seiner Freundin, der Waisen Berthe, gipfelt. Die historische Mutter von Jean de Leyde hieß jedoch Alit Bockel und starb bereits 1521.

Der Fanatismus der Täufer, fälschlicherweise als „Wiedertäufer“ etikettiert, kommt durch Waffen schwingende Schergen nur marginal zum Ausdruck, sie schleppten sich in den Allerweltskostümen von Katharina Gault ziemlich stereotyp und völlig uninspiriert über die Bühne und auch das handelnde Volk, eine weitere Stereotype der Grand Opéra, fungierte in dieser Inszenierung eher wie Statisten. Weshalb am Ende der Oper der Niedergang der Wiedertäuferbewegung durch Menschen in grünen Strahlenschutzanzügen beschleunigt wird, bleibt uns der Regisseur schuldig. Die von der Decke der Bühne baumelnden Körper spielen auf das historische Ende nach der Eroberung von Münster an, wo die Leichen der zu Tode gefolterten Anführer Jan van Leiden, Bernd Krechting und Bernd Knipperdolling in eisernen Körben am Turm der Lambertikirche zur Schau gestellt wurden. Am Ende der Oper spendete das Publikum wohlwollenden Applaus, von denen die beiden Damen am stärksten profitierten. Die nicht immer einwandfreien Leistungen des Sängers der Titelrolle, Jeffrey Hartman, wurden vom Publikum großzügig bedankt. Trotz der szenischen Tristesse würde ich den Besuch dieser Produktion unbedingt empfehlen, hat man sie doch hierzulande seit jener denkwürdigen Inszenierung an der Wiener Staatsoper nicht mehr erleben können. Also auf nach Linz. Bis März 2020 kann man sich der schwelgerischen Musik von Meyerbeers „Prophète“ noch genussvoll hingeben.

Harald Lacina, 13.10.2019

Copyright: Barbara Pálffy und Reinhard Winkler

LE PROPHÈTE

Musikalischer Effekt ohne szenische Wirkung!

27. 9. 2019 (2. Vorstellung nach der Premiere vom 22. 9. 2019)

Bei meiner Rundreise zu Eröffnungspremieren österreichischer Bundesländerbühnen gab es ein interessantes Zusammentreffen:

Auf den Tannhäuser in Klagenfurt folgte nun in Linz Giacomo Meyerbeers Grand opéra Le Prophète! Tannhäuser wurde 1845 uraufgeführt und Le Prophète 1849. Als Wagner in Paris von 1840 bis 1842 unter ärmlichen wirtschaftlichen Bedingungen lebte, erhielt er von Meyerbeer mehrmals finanzielle Hilfe. Der deutsche Kulturwissenschaftler Jens Malte Fischer schreibt dazu: „aber dieser hat es ihm nicht gedankt, sondern er hat Konkurrenzneid entwickelt. In einer Besprechung von Le Prophète feierte Wagner zwar zunächst den Komponisten als den Propheten der neuen Welt -Kommt das Genie und wirft uns in andere Bahnen, so folgt ein Begeisterter gern überall hin, selbst wenn er sich unfähig fühlt, in diesen Bahnen etwas leisten zu können. Kurz danach allerdings änderte Richard Wagner seine Meinung wegen der jüdischen Herkunft von Meyerbeer radikal und schrieb: Das Geheimnis der Meyerbeerschen Opernmusik ist – der Effekt und Wirkung ohne Ursache.

Dieses Wagner-Wort kann man abgewandelt durchaus auf die Linzer Produktion ummünzen: Es war wahrhaft Musikalischer Effekt ohne szenische Wirkung!

Vor allem durch das Bruckner Orchester Linz, den Chor und Extrachor des Landestheaters Linz (Leitung Elena Pierini) unter der Gesamtleitung des Opernchefs Markus Poschner sowie durch die beiden weiblichen Hauptdarstellerinnen Brigitte Geller als Berthe und Katherine Lerner als Fidès war es ein respektabler und hörenswerter Versuch, das Meyerbeer-Werk wieder auf die Bühne zu bringen.

Das Werk nach dem Textbuch von Eugène Scribe war bei seiner Pariser Uraufführung 1849 ein ungeheurer Erfolg und erlebte dort in 2 Spielzeiten 100 Aufführungen. Rasch breitete sich der Erfolg über ganz Europa aus. In Österreich wurde Le Prophète schon im Jahr danach im Wiener Kärntnerthor-Theater und in Graz mit großem Erfolg aufgeführt. Gustav Mahler setzte das Werk dann 1897 mit dem berühmten Tenor Hermann Winkelmann auf den Spielplan der Wiener Staatsoper. Dann dauerte es allerdings fast 100 Jahre, bis Le Prophète wieder in Wien aufgeführt wurde. Das war dann 1998/99 mit Agnes Baltsa als Fidès und mit Plácido Domingo als Jean. Und damit sind wir bereits bei einem entscheidenden Manko der Linzer Neuproduktion: der amerikanische Tenor Jeffrey Hartman hat leider weder stimmlich noch darstellerisch das nötige Format für die immens schwierige Titelpartie. Im Neuen Merker gibt es eine kluge Premierenkritik , der ich mich vor allem was die Inszenierung anlangt, durchaus anschließe. Gerne bescheinige ich Jeffrey Hartman, dass ihm in der von mir besuchten Aufführung die Kickser der Premiere nicht passierten und dass er in den letzten beiden Akten auch diesmal an stimmlicher Präsenz gewonnen hatte. Aber die Stimme sitzt einfach zu weit hinten, hat keinen Glanz und erreicht die Spitzentöne immer nur mit beträchtlicher, guttural-kehliger Anstrengung. Dazu kommt, dass er auch schauspielerisch als zentrale Figur des Stücks nicht überzeugen kann - wohl auch, weil er von der Regie recht allein gelassen wird und sich wiederholt mit rhythmisch-mitbewegenden Armgesten behelfen muss. Besser war es um die drei düsteren, sektiererischen Wiedertäufer-Figuren bestellt, die Jean begleiten und in die Propheten-Rolle drängen. Matthäus Schmidlechner mit seinem markanten und gut sitzenden Charaktertenor, Adam Kim mit seinem sicheren, wenn auch schmalem Bariton und vor allem Dominik Nekel mit in allen Lagen souveränem Bass machten ihr Sache stimmlich sehr gut. Die wichtige Figur des Grafen Oberthal war mit der Ensemblestütze Martin Achrainer darstellerisch prägnant besetzt. Allerdings ist sein Bariton nur bedingt für die Bassrolle geeignet. Aber mit seiner Routine konnte er das gut kaschieren.

Leider ist aus meiner Sicht die Regie bei der Umsetzung dieser Grand Opéra gescheitert. Im Programmheft finden sich kluge Gedanken des Dramaturgen Christoph Blitt zu Werk, Entstehungszeit und Katastrophenszenarien. Leider haben diese Gedanken im szenischen Konzept (Alexander von Pfeil - Regie, Piero Vinciguerra - Bühne und Katharina Gault - Kostüme) zu keiner effektvollen Bühnenwirkung geführt. Im Programmheft liest man: Meyerbeer war nur in zweiter Linie Komponist oder Tonsetzer; denn zunächst und vor allem war er ein „Homme du théâtre“. Meyerbeer wäre vom trostlosen Einheitsbühnenbild in der gründerzeitlichen Werkshalle samt Flüchtlingslager und stereotyp Maschinenpistolen schwingenden, schäbig gewandeten Menschen zutiefst enttäuscht gewesen. Das war kein Bühnenspektakel, sondern eine triste Allerweltszenerie ohne Bezug zum Stück. Für einen Homme du théâtre wäre es wohl auch ganz unvorstellbar gewesen, die Balletteinlage Les Patineurs im 3. Akt und den Einzug von Jean in den Dom zu den Klängen des Krönungsmarsches im 4.Akt nicht szenisch zu gestalten. Der Vorhang fiel und die Musik klang aus dem Orchestergraben - übrigens erfeulich temperamentvoll interpretiert.

Da musste ich wehmütig an die zwar umstrittene, aber mit echter Theaterpranke gestaltete Konwitschny-Inszenierung der französischen Grand Opéra-Fassung des Verdischen Don Carlos vor etwa 15 Jahren an der Wiener Staatsoper denken - Konwitschny hatte eine Fülle von Einfällen, wie man Balletteinlagen einer Grand Opéra heute effektvoll auf die Bühnen stellen kann! Dem Linzer Leading-Team ist leider gar nichts Bühnenwirksames eingefallen. Zwischen den einzelnen Bildern wurden Texte auf den eisernen Vorhang projiziert - da gab es Bibel-Texte, Worte von Martin Luther über die Wiedertäufer und z.B. vor dem 2. Bild des 3. Aktes einen zeitgenössischen Text zur Vielweiberei der Wiedertäufer. Dieser Text wurde dann szenisch aufgegriffen - plötzlich war das Lager mit schwangeren Frauen und Müttern mit Säuglingen bevölkert. Der Graf von Oberthal war in eine Jacke mit der Aufschrift Au bon Lait gehüllt und brachte offenbar eine Lieferung mit abgepumpter Muttermilch, bevor er als Graf entlarvt und gemordet wurde..…. Nicht nur hier wurde man den Eindruck nicht los, dass man eher eine Opernparodie als eine effektvolle Wiederbelebung einer Meyerbeer-Oper erlebte. Dazu passte letztlich auch die peinliche Kleinigkeit, dass sich in die Textprojektion ein Schreibfehler eingeschlichen hatte: der zitierte Münstersche Handwerksmeister des Jahres 1534 hieß Heinrich Gresbeck, wie hier nachzulesen ist, und nicht Heinrich Grasbeck …

Leider: das war eine vertane Chance, in dem kaum 10 Jahre alten wunderbaren Linzer Musiktheater Meyerbeer zeitgemäß auf die Bühne zu bringen! Ich kann mich nur dem Schluss-Satz der eingangs zitierten Kritik anschließen: Die beiden „leading ladies“ sind, neben der orchestralen Seite, absolut den Besuch der Produktion wert, und ansonsten kann man bekanntlich ja die Augen zu machen.

Hermann Becke, 28.9.2019

Aufführungsfotos: Landestheater Linz, © Barbara Pálffy und Reinhard Winkler

Hinweise:

- Noch 10 weitere Vorstellungen bis März 2020

Othmar Schoeck

PENTHESILEA

18.5.19

Konwitschnys Meisterinszenierung aus Bonn endlich auch Linz

Der 1886 geborene Schweizer Komponist Othmar Schoeck gilt als einer der bedeutendsten Schweizer Liedkomponisten des 20. Jhd. und es war vor allem Dietrich Fischer-Dieskau, der sich zeitlebens für die Verbreitung seiner Lieder einsetzte. Sein insgesamt acht Werke umfassendes Opernschaffen ist heutzutage nahezu unbekannt. Neben Schoecks Venus, op. 32, erfreut sich seine Penthesiliea, op. 39, in den letzten Jahren einer steigenden Beliebtheit.

Die Opernhäuser wurden endlich wieder auf den völlig zu Unrecht in Vergessenheit geratenen Opernkomponisten Schoeck aufmerksam. Gemeinhin wurde sein musikalischer Stil als der Spätromantik verpflichtet etikettiert, aber das trifft auf seine einaktige Oper „Penthesilea“ nicht zu. Für diese Oper verfasste der Komponist selbst das Libretto, das weitgehend auf dem Drama von Heinrich von Kleist beruht, kürzte es drastisch und legte den Fokus auf die Kernszenen zwischen Achilles und Penthesilea, deren tragische Liebesaffäre darin gipfelt, dass die Amazonenkönigin ihren Widersacher und Bezwinger Achilles, den sie gleichzeitig liebt, gemeinsam mit ihren Hunden zerfleischen lässt… Trotz Verwendung eines großen spätromantischen Orchesters verzichtete Schock ganz auf den Einsatz von tutti-Violinen zu Gunsten von vier Soloviolinen, zehn Klarinetten in verschiedenen Höhenlagen, zwei Klavieren und einem stark erweiterten Schlagwerk samt einer Peitsche, wobei er den Einfluss von Alban Berg und Igor Strawinsky, bei aller Eigenständigkeit, nicht gänzlich verleugnen kann. Man könnte anders formuliert auch behaupten, dass diese Musik, die zwischen zwei Weltkriegen entstanden ist, die Greuel des einen widerspiegelt und jene des anderen vorwegnimmt und die Unmöglichkeit einer Liebe zwischen verfeindeten Völkern an Hand des Griechen Achilles und der Amazone Penthesilea programmatisch vor Augen führt. Uraufgeführt wurde die Oper dann 1927 an der Staatsoper in Dresden unter dem Dirigenten Hermann Ludwig Kutzschbach (1875-1938).

Das Landestheater Linz brachte seine Penthesilea in Koproduktion mit der Oper Bonn heraus. Für seine Inszenierung wurde Peter Konwitschny bereits zum vierten Mal als bester Regisseur des Jahres ausgezeichnet. Das Orchester wurde für diese Produktion im Hintergrund der Bühne positioniert. Die von lediglich zwei Klavieren geschmückte und in den Zuschauerraum vorgezogene Bühne symbolisiert einen Boxring, der an den drei Seiten von einigen Solisten und Choristen bevölkert wird. Die vierte Seite bildet der Zuschauerraum, in dessen Reihen einige Protagonistinnen sitzen und in das Geschehen einbezogen werden, sodass der Eindruck einer antiken Arena entsteht. Den weißen Bühnenraum und die heutigen Kostüme ersann Johannes Leiacker. Auf ihm stehen zwei Konzertflügel, die von Andrea Szewieczek und Elias Gillesberger bespielt werden. Gleichzeitig sollen sie auch die Berge Ida und Ossa darstellen, auf denen die Protagonisten herumklettern, Achilles einige Klimmzüge darunter vollführt und die während der Kriegswirren auch als Schutzräume fungieren. Die Oberpriesterin Vaida Raginskyté beobachtet und kommentiert kritisch das Geschehen auf der Bühne von ihrer Loge aus.

Für die grausamsten Szenen seines Dramas griff Kleist ja bekanntlich zum antiken Kunstgriff des „Botenberichtes“, also wird das grässliche Zerfleischen von Achill durch die Meute von Hunden und Penthesilea nur erzählt. Bühnenmagier Konwitschny aber greift hier zum Stilmittel der totalen Abstraktion, indem die Amazonenkönigin Achilles erschießt und danach sich selbst. Beide erheben sich nach einer kurzen Pause und Penthesilea erscheint etwas später wieder mit hochgestecktem Haar als Konzertsängerin gestylt mit der Partitur in der Hand. Achilles stellt ihr noch einen Notenständer auf. Durch diesen Kunstgriff kann sich Penthesilea von ihrer abscheulichen blutrünstigen Tat distanzieren, sie nimmt sich gleichsam aus der Geschichte heraus und rechtfertigt ihre Tat durch die Idee einer grenzenlosen, schrankenlosen Freiheit mit den berühmten Kleist‘schen Worten: „Küsse, Bisse, das reimt sich, und wer recht von Herzen liebt, kann schon das Eine für das Andre greifen.“

Mit der Titelpartie wurde die deutsche Mezzosopranistin und Preisträgerin des Österreichischen Musiktheaterpreises Dshamilja Kaiser besetzt, die diese Rolle auch schon bei der Premiere in Bonn 2017 gesungen hat. Von Beginn an beherrscht sie mit ihrer ausdrucksstarken Stimme und enormen körperlichen Präsenz die Szene. Martin Achrainer tritt als blonder Widersacher Achilles zunächst in Siegerpose auf. Seinen äußeren Reizen ist die Amazonenkönigin nachvollziehbar verfallen. Mit seinem gut geführten Bariton bewältigt er sowohl die Mittellage als auch die herausfordernden Tiefen seines Parts mit Aplomb. Sein Liebesduett mit Penthesilea, das Schoeck erst später hinzugefügt hat, bildet den musikalischen Höhepunkt der knapp 90 minütigen Oper. Die übrige Besetzung sang und spielte mit Verve: Julia Borchert war eine berührende Amazonenfürstin Prothoe, ebenso Katherine Lerner als Meroe. Gotho Griesmeier gefiel als erste Priesterin. Unter den Solisten gibt es außer Achilles nur zwei weitere männliche Rollen: Matthäus Schmidlechner in der Rolle des Griechenkönigs Diomedes und Domen Fajfar als Hauptmann.

Das Bruckner Orchester Linz wurde von dem 1983 in Colombuthurai / Sri Lanka geborenen Dirigenten Leslie Suganandarajah, die meiste Zeit über mit dem Rücken zum Ensemble, dirigiert. Über mehrere Monitore erteilt er auf diese Weise seine präzisen Einsätze, was auch aus den vorderen Reihen des Zuschauerraumes sehr gut sichtbar war. Neben den gesprochenen bzw. stark rhythmisierten Passagen dominierten in Schoecks spannungsgeladener Musik auch zahlreiche Rezitative. In der ersten Reihe saß auch Souffleuse Ioana Calomfirescu, die für den textlich reibungslosen Ablauf dieses höchst erfreulichen Abends sorgte. Der Chor und der Extrachor des Landestheaters Linz waren von Elena Pierini und Martin Zeller bestens einstudiert. Obwohl das Landestheater nur zu etwa 2/3 besetzt war, fand die Vorstellung beim Publikum ihren uneingeschränkten Zuspruch. Alle Mitwirkenden wurden zu Recht mit begeistertem Beifall für ihre Leistungen bedankt. Ein Besuch dieser Opernrarität kann nur empfohlen werden!

Harald Lacina, 19.5.2019 Fotocopyright: Reinhard Winkler

Cherubini

MÉDÉE

4.5.2019 Premiere

Medea Alexis Colby wütet im Créon Tower

Als Koproduktion mit der Opéra de Nice und dem Theater Erfurt präsentierte das Landestheater Linz im Großen Saal seines Musiktheaters Cherubinis Médée in französischer Sprache mit Dialogen auf Deutsch nach der Neuedition aus dem Jahr 2008. Grundlage für Cherubinis Oper bildeten die antike Tragödie Medea von Euripides und Pierre Corneilles (1606-84) Drama Médée von 1635. Das Libretto verfasste François-Benoît Hoffman (1760-1828). Die Uraufführung der französischen Erstfassung mit gesprochenen Dialogen fand dann am 13.3.1797 im Théâtre Feydeau in Paris statt. Das Werk erlebte danach eine aufregende Aufführungsgeschichte. Für eine Produktion am Kärntnertortheater in Wien am 6.11.1802 erstellte Cherubini selbst eine gekürzte Zweitfassung, die in einer deutschsprachigen Übersetzung von Georg Friedrich Treitschke (1776-1842) gezeigt wurde. Der deutsche Komponist und Dirigent Franz Paul Lachner (1803-90) ersetzte schließlich 1854 die Dialoge durch Rezitative im Stil Richard Wagners, welche 1865 von dem italienischen Geiger und Komponisten Luigi Arditi (1822-1903) ins Italienische übersetzt wurden. Den endgültigen Siegeszug aber leitete erst Maria Callas 1953 ein, für die die „italienische“ Fassung der „Médée“ zur Paraderolle wurde.

Guy Montavon, Intendant des Theaters Erfurt, führte einige Striche in den Musiknummern und den langen Dialogen von François-Benoit Hoffman durch und verlegte die Handlung in die Zentrale eines Konzernes in einem Wolkenkratzer an der Wallstreet in New York. Während der Ouvertüre öffnet sich der Vorhang und wir erblicken ein von Annemarie Woods entworfenes Großraumbüro mit Computerarbeitsplätzen. Die Familienaufstellung erinnerte mich an die US-amerikanische Fernsehserie „Dynasty“ (1981-89), wobei die Rivalinnen Alexis Colby und Krystle Carrington sowie Blake Carrington bei Regisseur Montavon zu Médée, Dircé und Créon umgedeutet wurden. Médée und Jason haben sich zunächst als fremde Zuwanderer ein eigenes Imperium an der Wallstreet aufgebaut. Auf Grund einer Finanzkrise überschrieb der wendehalsige Karrierist Jason dieses aber an den Magnaten Créon und hofft, dass sich ihm an der Seite des Firmenchefs und seiner Tochter Dircé, die in ihrem hellen Outfit an Melania Trump erinnert, bessere Zukunftschancen eröffnen werden.

Im Businesslook von Annemarie Woods vergnügen sich die Angestellten dann auf der Hochzeit von Dircé und Jason in diesem Bürokomplex, der durch seine Transparenz keinerlei zwischenmenschliche Regungen aufkommen lässt. Jason verstößt Médée, verlangt von ihr aber, dass sie ihre beiden Söhne zurücklässt. Fulminant inszenierte Montavon schließlich das Ende der Oper, indem alle PCs im Créons-Tower abstürzen und Médée den Weltenbrand wie in Wagners Götterdämmerung entzündet, indem alle Beschäftigten und sie selber in den lodernden Flammen des Hochhauses zu Grunde gehen. Resümee: Eine interessante Adaption des Medea-Stoffes, der allerdings an einigen Stellen mit dem gesungenen Text nicht in Einklang steht.

Als Médée glänzte am Premierenabend die in der Schweiz geborene Berliner Kammersängerin Brigitte Geller. Sie bewies erstaunliches Durchhaltevermögen in den langen Gesangsphrasen und hielt das Publikum auch bei den deutschen Textpassagen mit ihrer stupenden Aussprache und Satzmodulation in Atem. Glaubwürdig zeigte sie die Zerrissenheit der liebenden Mutter und der hasserfüllten betrogenen Ehefrau auf, deren einzige Gedanken nur mehr auf Rache sinnen.

Sie erinnert Jason an ihre frühere Liebe und die Opfer, die sie ihm zuliebe gebracht hatte und fleht ihn in ihrer großen Arie „Vous voyez de vos fils la mère infortunée“ an, Mitleid mit ihr als verlassener Mutter zu empfinden. Ihr totales Scheitern in der fremden kalten Welt eines Finanzimperiums gipfelt schließlich im doppelten Kindsmord, nachdem sie zuvor Dircé einen roten Schal, den ihr Jason einst geschenkt hatte, und einen Revolver als Hochzeitsgeschenk übergibt. Dircé versteht diesen Wink Medeas und dass ihre Liebe zu Jason unter keinem guten Stern steht und sucht den Ausweg aus dieser Krise, indem sie sich erschießt. Allerdings wissen wir über Médée, dass sie auch eine Göttin und Zauberin war, sodass sie diesen roten Schal vergiftet haben könnte und sich Dircé, nachdem sie ihn mit den Händen berührt hatte, wie fremdgeleitet gezwungen sah, sich mit Médées Revolver zu töten. Jessica Eccleston war als Médées Begleiterin Néris die einzig wirklich sympathische Figur in dieser Oper. Die gebürtige Britin bewies mit ihrem Mezzosopran höchste Belcanto Qualitäten. Voller Mitgefühl verspricht sie ihrer Herrin in der berührenden Arie „Ah! nos peines seront communes“, begleitet von einem Solofagott, auf jeden Fall ihr Schicksal teilen zu wollen. Die gebürtige Salzburgerin Theresa Grabner ergänzte in der Rolle der Dircé dieses starke Damentrio. Ob sie bloß nach dem Willen ihres Vaters Créon einer kapitalsüchtigen Finanzpolitik geopfert wird, welche durch die Heirat mit Jason zu einer Fusion der beiden Imperien führen soll, bleibt offen.

Und diese Unsicherheit spielt sie überzeugend, indem sie die Feierstimmung für ihre bevorstehende Hochzeit mit Jason nicht in Freude versetzen kann. Bereits im ersten Bild plagt sie eine böse Vorahnung, die sie in ihrer Arie „Hymen! viens dissiper une vaine frayeur“, die von einer Soloflöte begleitet wird, furchtsam zum Ausdruck bringt. Der in Celje geborene slowenische Tenor Matjaž Stopinšek als Jason ließ seine Stimme heldenhaft wagnerisch erstrahlen, blieb aber in der Rollengestaltung hinter den drei Damen zurück. Was aber blieb ihm anderes übrig, denn die Rolle des Jason ist die eines schwachen Mannes, der zwischen zwei selbstbewussten Frauen steht. Im Duett mit Médée „Perfides ennemis, qui conspirez ma peine – O fatale toison! O conquête funeste!“ verwünschen beide das Goldene Vlies, das so viel Leid verursacht hat. Martin Achrainer als Créon, König von Korinth, wurde von der Maske gleich um einige Jahrzehnte künstlich gealtert. Er behandelt Médée abfällig und fordert sie mehrmals auf, das Land zu verlassen. Dann beweist er aber doch ein gewisses Maß an Diskussionskultur, indem er Médées letzten Wunsch, von ihren Kindern Abschied nehmen zu dürfen, gewährt. Sein stupender Bassbariton passte ideal zu dem eiskalten Firmenchef Créon, dem sich alle und alles unter zu ordnen haben. Die gebürtigen Koreanerinnen Margaret Jung Kim und Yoon Mi Kim-Ernst ergänzten als erste bzw. zweite Frau aus Dircés Gefolge mit ihren gut geführten Sopranen und szenischer Präsenz. In den stummen Rollen der beiden Söhne Medeas und Jasons wirkten am Premierenabend Matthias Körber und Raphael Naveau noch etwas schüchtern mit.

Unter der musikalischen Leitung von Bruno Weil bewies das Bruckner Orchester Linz wieder einmal mehr, dass es zu den führendsten Orchestern Österreichs zu zählen ist. Die ständigen Wechsel zwischen deklamatorischen, dramatischen und lyrischen Passagen wurden besonders plastisch heraus gebildet und auch die Gefühlslagen der handelnden Personen säuberlich modelliert. Bemerkenswert erklang auch das feine klagende Halbtonmotiv, welches in jedem Akt als ein Moment der Erinnerung wiederkehrt. Und besonders prächtig fiel auch das Gewitter zu Beginn des dritten Aktes aus, welches zugleich den inneren Konflikt Médées vor dem Mord an ihren beiden Söhnen vermitteln soll. Elena Pierini hatte den spielfreudigen Chor des Landestheaters Linz auf diesen höchst erfreulichen Premierenabend bestens vorbereitet. Das Premierenpublikum wurde von dem entfachten musikalischen wie szenischen „Weltenbrand“ förmlich mitgerissen und bejubelte die Produktion. Wie lange der Applaus gedauert hatte, entzieht sich dem zum Zug nach Wien eilenden Rezensenten! Ein Besuch dieser spannenden Produktion kann nur empfohlen werden!

Harald Lacina, 7.5.2019

Fotocopyright: Reinhard Winkler

George Gershwin

EIN AMERIKANER IN PARIS

22.03.2019

TRAILER

Der Film Ein Amerikaner in Paris, mit der fesselnden Musik von George Gershwin und der kongenialen Choreographie des Hauptdarstellers Gene Kelly, sorgte 1952 für Furore und wurde mit 8 Oscars, darunter bester Film und beste Filmmusik, ausgezeichnet. Es sollte 63 Jahre dauern, bis die Bühnenversion des Stoffes 2014 am Theatre de Chatelet in Paris seine Uraufführung erlebte. Die Originalnummern aus dem Film – Gershwins Songs „I Got Rhythm“, „‚S‘ Wonderful“, „Stairway to Paradise“, sowie Teile aus seinem Concerto in F und sein, wie er es nannte, „Rhapsodisches Ballett“ An American in Paris – wurden dafür durch weitere Nummern aus dem Schaffen des schon 1937 viel zu früh verstorbenen Komponisten ergänzt. Ein Jahr später war dann der Broadway an der Reihe, die europäische Musical-Hauptstadt London folgte 2018. Im selben Jahr – November des Vorjahres – feierte auch die erste deutschsprachige Version ihre Premiere: Nicht in Hamburg, wie man vielleicht vermutet hätte, sondern in Linz! Berichtet wird von der ausverkauften letzten öffentlichen Vorstellung. Die beiden im Mai folgenden Termine sind geschlossene Veranstaltungen.

Die Handlung der von Craig Lucas gebastelten Handlung ist recht banal und nicht ohne Kitsch à la Hollywood. Die einzigartige, Jazziges und Klassisches in einer unverwechselbaren Mixtur verbindende Musik George Gershwins jedoch punktet auf allem Linien und sorgt für elektrisierende Spannung bis zur letzten Minute. Die temporeiche und tanzintensive Show rund um Kunst, Freundschaft und Liebe – Regie und Choreographie von Nick Winston – bleibt so stets am Laufen, was besonders nach der Pause, wenn die Balletteinlagen – bis hin zu einem fulminanten Stepptanz – dominieren, besonders nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Als Hintergrund stets präsent sind die Straßen und Plätze der Seinemetropole. Die Ausstattung – Bühne von Charles Quiggin, Lichtdesign von Michael Grundner und Videodesign von Duncan McLean – sorgt dank perfekter Bühnentechnik im Nu für das jeweils passende Ambiente. Nicht ganz so zufriedenstellend und ziemlich uneinheitlich sind hingegen die Leistungen der Akteure.

Im Mittelpunkt stehen ambitionierte junge Künstler aus der Pariser Bohème sowie zwei Kollegen aus den Vereinigten Staaten, die es infolge des Zweiten Weltkriegs nach Paris verschlagen hat und dortgeblieben sind. Der junge amerikanische Kriegsveteran Jerry, ein ebenso talentierter wie ambitionierter Kunstmaler, verliebt sich Hals über Kopf in die Parfümerieverkäuferin und aufstrebende Tänzerin Lisa, für die sich auch ein amerikanischer Komponist namens Adam sowie Henri, ein Sprössling aus reichem Haus, mit vor seiner Mutter geheim gehaltener Berufung zum Chansonnier, interessieren. Eine liebeshungrige amerikanische Millionärin und Kunstmäzenin verkompliziert dieses ohnehin schon rechte komplizierten Beziehungsverhältnisse. Besonderen Reiz verströmt das Lied „S‘ Wonderful“, in dem jeder der drei Verehrer von seiner Liebe schwärmt und keiner ahnt, dass alle Beteuerungen derselben Frau, nämlich Lisa, gelten. Alle Songs werden im Übrigen mit den englischen Originalteten gesungen.

Gernot Romic, am Performing Arts Studio in Wien ausgebildet, hat sein Können in vielen Produktionen in Stockerau, Graz und Wien unter Beweis gestellt. Er ist als Jerry ein sicherer Sänger und exzellenter Tänzer, doch es fehlt ihm für diese Rolle etwas, nämlich Ausstrahlung, Charisma, Bühnenpräsenz. Diesmal hat er diese Eigenschaften, sollte er sie haben, jedenfalls nicht ausgepackt.

Sein ernstzunehmender Rivale um die Gunst Lisas ist Henri. Christian Fröhlich hat einen starken Erstauftritt mit dem großartigen Song „I Got Rhythm“, bleibt dann aber der stets schüchterne, gegenüber seiner Mutter und Lisa nie ganz offene junge Mann, der seine wahre Leidenschaft unterdrücken muss. Umso größer dann die Überraschung, als er schließlich im Cabaret Montmartre „Stairways To Paradiese“ zum Besten gibt, alle Gehemmtheit über Bord wirft und endlich wie der sprichwörtliche Fisch im Wasser schwimmt.

Christof Messner als Komponist Adam Hochberg hat im Wettstreit um die Zuneigung von Lisa die schlechtesten Karten. Dass er der geniale Komponist der zu hörenden Songs ist, will man ihm nicht so recht abkaufen. Es soll freilich auch bescheidene, unauffällige Künstler geben. Sympathisch ist er allemal.

Für musikalischen – musicalhaften – Glanz sorgt glücklicherweise Myrthes Monteiro, die international bewährte Darstellerin der Lisa. Hier ist alles vereint, was einen Musicalstar von Format ausmacht, und Tanz, Gesang, Schauspiel bilden in ihrer Performance eine bezwingende Einheit.

Daniela Dett verleiht der Rolle der Kunstsponsorin Milo Davenport eine souveräne Note. Linsey Thurgar als Madame Baurel bereichert – mit eigenwilliger Erscheinung und karikierendem französischem Akzent – die Aufführung, indem sie für komische Momente sorgt.

Alles in allem: Das Landestheater Linz scheint auf dem besten Weg, sich als eine bemerkenswerte Bereicherung der österreichischen Musicalwelt zu etablieren. Auch die auf An American in Paris folgende Produktion des Musicals Ragtime war und ist ein Renner bei Presse und Publikum – der online Merker berichtete darüber. Das ist nicht zuletzt das Verdienst von Tom Bitterlich, seit der vergangenen Saison Musikalischer Leiter der Musicalsparte des Hauses, der dort auch schon Hairspray, Blue Eyes, Forever Young und Lazarus von David Bowie dirigiert hat. Auch diesmal hat er alles im Griff, und das Bruckner Orchester, das im Alltag gewiss andere musikalische Kost gewöhnt ist, swingt, dass es eine Freude ist.

Manfred A. Schmid 23.3.2019

Besonderen Dank an unseren Kooperatinspartner MERKER-online Wien

Bilder (c) Barbar Pálffy

OPERNFREUND FILMTIPP dazu

Da die DVD einzeln unverschämt teuer ist, empfehlen wir diese Variante für 13 Euro aktuell bei Amazon - mit gleich beiden großen Klassikern. P.B.

TRISTAN UND ISOLDE

Aufführung am 30.9.2018

(Premiere 15.9.2018)

Eine 25 jährige Kultinszenierung auf dem Prüfstand

Die Wiederaufnahme der inzwischen schon zum Kult gewordenen Inszenierung des ostdeutschen Schriftstellers Heiner Müller für die Bayreuther Festspiele 1993 erfolgte im Vorjahr in Lyon. Im Stile Brechts hatte Heiner Müller (1929-95) seinerzeit eine der größten Liebesgeschichten der Opernliteratur radikal und konsequent entschlackt und gemeinsam mit seinem Bühnenbildner Erich Wonder in völlig abstrakt angeordnete Räume platziert. Der eng begrenzte Raum Isoldes in einem abgesenkten Viereck des Bühnenbodens mochte wohl seine Anklänge im stilisierten japanischen Theater gehabt haben. Im zweiten Akt stellte er dann eine Reihe von Brustharnischen auf die Bühne, schließlich sind wir ja bereits in Markes gut bewaffnetem Land, und beließ den dritten Akt in tristem Grau, wobei sich die einzige Auftrittsmöglichkeit für die Sänger in der hinteren Bühnenmitte befand. Die Farben der jeweiligen Akte braun und gelb für den ersten, blau in allen Schattierungen für den zweiten und schließlich grau für den dritten Akt, dürften dem abstrakten Expressionismus von Mark Rothko (1903-70) und dem Formalismus von Piet Mondrian (1872-1944) verpflichtet gewesen sein.

Allerdings dämmert bei Isoldes Schwanengesang am Ende doch ein hoffnungsvolles Gold an den Wänden und ihrem Kostüm auf. Das, was man nicht unbedingt sehen muss, ließ Heiner Müller, gemäß dem Credo von Wieland Wagner, einfach weg. Und so gibt es in seiner Inszenierung auch keine Flöte für den Hirten, keinen Wachtturm für Brangäne und auch keine Matrosen auf der Bühne. Der 1943 geborene japanische Modedesigner Yohji Yamamoto entwarf, dem Wunsche Heiner Müllers folgend, bewusst einfache dunkle Kostüme, die eine Distanz zu der ohnehin überhitzten Gefühlsebene der Oper aufbauen sollten. Besonders symbolträchtig waren die durchsichtigen Halskrausen, die wohl die Gefangenschaft der Protagonisten einerseits in ihrem feudalen Gefüge, andererseits aber in ihrer eigenen Vorstellungwelt versinnbildlichen sollten. Erst nachdem beide den vermeintlichen Todes-, in Wirklichkeit aber Liebestrank genossen haben, gelingt es ihnen, aus ihrer gesellschaftlichen Verankerung ausbrechen und so verschwinden diese Halsringe dann auch im zweiten Akt. Für Lyon bzw Linz hat Stephan Suschke, seinerzeit in Bayreuth der Regieassistent von Heiner Müller und derzeitiger Schauspielchef des Landestheaters Linz, die Inszenierung rekonstruiert.

Die Realisierung der von Erich Wonder entworfenen Bühnenbilder sowie des von Manfred Voss vorgesehenen Lichtdesigns erfolgte durch Kaspar Glarner und Ulrich Niepel. Gesungen und agiert wurde in Linz auf der den engeren Verhältnissen von Bayreuth bzw. Lyon angepassten Bühne. Das Geschehen entrollt sich dabei während der drei Akte hinter einem durchsichtigen Gazevorhang. Heiko Börner (Tristan) hielt sich im ersten Akt zurück, drehte dann im zweiten Akt zu voll auf und sang im dritten Akt für mein Empfingen etwas zu verquollen. Für die Rolle der Isolde musste kurzfristig Ruth Staffa einspringen, die ihre erste Isolde 2011 am Staatstheater Mainz gesungen hatte. Ihr satter Sopran entfaltete nach kurzen Anlaufschwierigkeiten zu vollendeter Größe im zweiten Akt, wo sich die Liebenden bei Heiner Müller auch erstmals etwas näher kommen dürfen. Ihren finalen Abgesang aber zierten einige unschöne Klangfarben. Für die Rolle der Brangäne hatte die junge amerikanische Mezzosopranistin Katherine Lerner noch eine vielleicht etwas zu lyrische Stimme, welche sich erst im zweiten und im dritten Akt zu eindrucksvollem strahlenden Schönklang formen wollte. Solide wie gewohnt Dominik Nekel mit seinem profunden Bass in der Rolle des bemitleidenswerten Hahnreis König Marke.

Die eindrucksvollste Leistung dieses Abends aber bot zweifellos in gesanglicher wie in darstellerischer Hinsicht Bassbariton Martin Achrainer. Obwohl er gleich zu Beginn weit hinten auf der Bühne singen musste, wirkte sich dieses Manko nicht hörbar auf seine stupende Wortdeutlichkeit und hohe Gesangskultur aus. Matthäus Schmidlechner unterlegte den Intriganten Melot mit seinem erstklassigen Tenor. Philipp Kranjc verlieh dem Steuermann seine Stimme und Matthias Frey sang noch die kleinen Rollen des jungen Seemanns und des Hirten, wo bei er als Hirte im dritten Akt gleich dem blinden antiken Seher Teiresias mit verdunkelter Brille auf einem schäbigen Endzeitsofa sitzt. Der in dieser Inszenierung nicht sichtbare Herrenchor des Landestheaters Linz wurde von Csaba Grünfelder bestens einstudiert. Markus Poschner sorgte am Pult des Bruckner Orchesters für eine ausgewogene Balance zwischen Bühne und Graben und kostete die narkotische Wirkung, die Wagners Musik gerade in dieser Oper verströmt und alle in den Bann zieht, formvollendet aus. Das Publikum dieser Derniere schenkte allen Mitwirkenden großzügig Applaus, dem sich der Rezensent gerne anschloss.

Harald Lacina, 1.10.2018

Fotocredits (c) Reinhard Winkler

TRISTAN UND ISOLDE

Premiere am 15. September 2018

Im Jahre 1993 erlebte die legendär gewordene Inszenierung von Heiner Müller, seine erste und damit auch letzte Opern-Inszenierung überhaupt, bei den Bayreuther Festspielen in den Bühnenbildern von Erich Wonder, den Kostümen von Yohji Yamamoto und im hier besonders bedeutsamen Lichtdesign von Manfred Voss unter der Stabführung von Daniel Barenboim ihre Premiere. Für mich war diese Produktion von Wagners „Tristan und Isolde“, die er selbst als „Eine Handlung in drei Aufzügen“ bezeichnete, das Beste was damals für längere Zeit in Bayreuth zu sehen war. Das ist nun 25 Jahre her, und der damalige Assistent von Müller, Stephan Suschke, seit einiger Zeit Schauspieldirektor am Musiktheater Linz, bekam vom Intendanten der Opéra de Lyon, Serge Dorny (der bald die Bayerische Staatsoper übernehmen wird), im Dezember 2015 einen Anruf. Dorny unterbreitete ihm seinen Plan einer Rekonstruktion dieser Produktion auf der Bühne in Lyon, die nun auch ihren Weg nach Linz ins Landestheater fand.

Natürlich ist die Ausgrabung einer Musiktheater-Produktion, zumal nach einem Vierteljahrhundert, wie gut sie auch immer gewesen sein mag, in mancher Hinsicht fragwürdig. Sofort stellen sich Gedanken ein wie Festhalten an Liebgewordenem (wie die „Ring“-Inszenierungen von Götz Friedrich in Berlin und Otto Schenk in New York), statisches oder gar museales Denken gegenüber der nicht zuletzt aus gesellschaftlichen Entwicklungen heraus notwendigen Weiterentwicklung des Musiktheaters, bisweilen gerade bei Wagner auch als gutes oder schlechtes „Regietheater“ wahrgenommen, oder das retrograde Frönen eines Kultes bis hin zur Kultur-Archäologie. Man denke nur an die diesbezüglichen Diskussionen um den Wiederaufbau des Berliner Schlosses vor einigen Jahren.

Nun gut. Stephan Suschke hat sich natürlich diese Gedanken gemacht, aber sie mit überzeugenden Argumenten - und die außerordentliche Qualität der Inszenierung von Heiner Müller machte das natürlich leichter - konterkariert. So sehen sich heute Menschen in Museen Bilder aus Zeiten an, die nichts mit ihrem Leben zu tun haben. Und gute Filme der 1950er und 60er Jahre begeistern noch heute (und wohl auch in Zukunft) nicht nur Cineasten. So nahm er das Angebot von Dorny an und der Müller-„Tristan“ kam mit Erfolg auf die Bühne der Opéra de Lyon, ein Haus, welches ohnehin durch eine interessante Wagner-Pflege in den letzten Jahren nicht nur in Frankreich auffiel.

Und auch in Linz kam die Inszenierung bei Premierenpublikum gut an. Da ja das Regietem nicht mehr vor dem Vorhang erscheinen konnte, wurde dies nicht zuletzt auch an dem überschwänglichen Applaus für Erich Wonder deutlich, als er bei der sehr zahlreich besuchten Premierenfeier auf das Podium trat. Das war ein ganz großer Augenblick dieses Abends. Auch Stephan Suschke wurde neben den Sängern und dem Linzer GMD Markus Poschner mit großem Beifall bedacht. Man hatte die Aufführung bei glücklicherweise gutem Wetter sogar in den Park vor dem Musiktheater auf eine Leinwand übertragen, wo es für das zahlreich erschienene Publikum in den Pausen auch Interviews gab, eines mit Markus Poschner. So erlebten etwa 2.400 Menschen diese Premiere des „Tristan“, wie Intendant Hermann Schneider später sagte.

Für Heiner Müller ist die „Tristan“-Musik, wie er in einem kurzen Aufsatz im Programmheft mitteilt, „eine ungeheuer theatralische Musik, ihr Wesentliches liegt im Schauspielerischen.“ Und „die Musik übernimmt bei Wagner die Funktion der Maske in der griechischen Tragödie.“ Und diese war bei beim Bayreuther Meister ja bekanntlich die Grundlage seines Opernschaffens. Diese darstellerische Archetypik hat Müller mit einer eher statisch konzipierten Personenregie und -bewegung verdeutlicht, die zeitweise an jene von Robert Wilson erinnert, der farb- und lichtästhetisch ähnlich inszeniert. Die Figuren bewegen sich bei Müller deutungsschwer meist nebeneinander, gewissermaßen forciert emotionslos. Denn gerade im 2. Aufzug wird die höfische und damit durch strenge gesellschaftliche Konventionen bis hin zu militärischen Zwängen begrenzte Liebe Tristans und Isoldes durch etwa 250 in militärischer Reih‘ und Glied aufgestellte Brustpanzer nahezu völlig unterdrückt. Suschke sieht nach Müller in diesen Brustpanzern auch „eine im Erdreich versunkene Armee, die das ‚Lager‘ für Tristans und Isoldes Liebe bietet, aber auch einen Verweis auf die Beziehung zwischen Tristan und Marke.“ Das alles hat Erich Wonder mit seinen kubischen und meist auf der Form des Quadrates aufbauenden Bühnenbildern mit der dramaturgisch außerordentlich bedeutsamen Farbgebung von Wolfgang Voss in einen stets eindrucksvollen und assoziationsreichen Rahmen gestellt - im wahrsten Sinne des Wortes.

Im kalten Blau des 2. Aufzugs entwickelt sich die Liebe zwischen Tristan und Isolde in „gesellschafticher Kälte“. Starrheit und Unnahbarkeit der Figuren werden optisch noch durch die Kostüme Yamamotos gesteigert. Sie wirken wie gepanzert mit übergroßen Schultern, auf denen sich jede Berührung unterbindende Spangen befinden, die erst im 2. Aufzug bei den beiden Titelfiguren verschwinden. Hier ist ihnen eine kurze intime Annährung und somit der Sündenfall vor Marke und der Gesellschaft sowie der auch militärisch aufgeladenen Beziehung Tristans als Vasall Markes in einem Moment völliger Dunkelheit möglich. Dazu singt Brangäne passend ihren Weckruf. Ein unglaublich starker Moment, der umso intensiver mit der dann folgenden Offenbarung bei grellem Licht kontrastiert!

Im 1. Aufzug konnten noch goldene bis rötliche Töne in den Rechtecken von Manfred Voss die Entwicklung einer Liebe andeuten, wenngleich damit auch schon herbstliche Assoziationen anklangen - also schon vor Beginn ein Zuendegehen eines beglückenden Sommers, der aber nie stattgefunden haben wird. Das immer näher kommende Haupt Markes mit der Königskrone wirft am Schluss des 1. Aufzugs einen bedrückenden Schatten auf die völlig entrückten Tristan und Isolde. Die beiden Wasser andeutenden Lichtleisten links und rechts im Kubus standen in Linz im Unterschied zur Bayreuther Fassung leider still. Ich kann mich erinnern, dass die Assoziation mit den Meereswellen der Schifffahrt nach Irland damals auch deshalb so stark war, weil es ansonsten wenig Bewegung gab.

Im 3. Aufzug ist dann alles in einem tristen Trümmergrau mit ebensolchen auf der gesamten Bühne zerstört. Wahrscheinlich nicht zu Unrecht wurde diese Trümmerästhetik mit dem Fall der Mauer (Wolfgang Wagner bot Müller den „Tristan“ kurz nach deren Fall an) und der im Sinne des in der damaligen DDR lebenden Schriftstellers nicht unbedingt positiv bewerteten „Wiedervereinigung" assoziiert. Nahe lag es aus damaliger Sicht schon, und das macht einmal mehr die Problematik des Wiederbelebens einer Opernproduktion deutlich, die zur Zeit ihrer Entstehung einen nachvollziehbaren und in diesem Falle auch sinnhaftenden Gegenwartbezug hatte.

Wen man den Müller-„Tristan“ in Bayreuth erlebt hat, hat sich natürlich auch das Tandem Siegfried Jerusalem und Waltraud Meier in das Gedächtnis eingebrannt, die beide damals wahrlich Erstklassiges leisteten, sowohl in darstellerischer wie in stimmlicher Hinsicht. Es gibt nicht viele, die diese fordernden Rollen heute singen (können). Dennoch ist dem Musiktheater Linz eine weitgehend gute Besetzung gelungen. Heiko Börner debutierte wie Annemarie Kremer mit der Rolle und hatte schon einige Erfahrung im Wagner-Fach mit Tannhäuser, Lohengrin, Erik, und Walther von Stolzing an mittleren Häusern. Börner ist jedoch nicht unbedingt ein Sympathieträger als Tristan. Seine Mimik gibt nicht die Intensität der Gefühle wieder, denen der Titelheld ausgesetzt ist, was sich insbesondere im 2. Aufzug zeigt. Bis zu einem gewissen Grad kann dies aber auch den Anweisungen des Regieteams geschuldet sein, wenngleich Isolde hier viel intensiver agierte. Börners Timbre ist stark baritonal gefärbt. Es fehlt der Stimme an tenoralem Glanz und auch etwas an Resonanz. In den dramatischeren Passagen muss er auch auf Kraft singen. Der Tristan ist sicher eine Grenzpartie für Heiko Börner.

Annemarie Kremer, seit langem im schweren Fach als Salome und Tosca bekannt und mit einer Elisabeth in Monte-Carlo auch etwas Wagner-erfahren, aber sicher keine Hochdramatische, lieferte ein beachtliches Debut als Isolde, obwohl auch diese Rolle für sie eher eine Grenzpartie ist. In der Mittellage mit schönem Timbre und leuchtendem Sopran erklingen Phrasen wie „Er sah mir in die Augen…“ und auch der Liebestod durchaus eindrucksvoll. Die Stimme hat aber relativ wenig Tiefe und auch in der Höhe, wie bei den beiden hohen Cs im 2. Aufzug, werden Mängel hörbar. Hinzu kommt eine wirklich verbesserungswürdige Diktion - man verstand meist fast gar nichts. Dafür gestaltet sie die Isolde mit großartiger Ausdruckskraft und Emphase und wurde im Laufe des Abends auch stimmlich besser.

Dshamilja Kaiser hingegen konnte auf allen Noten mit einem klangvollen und leuchtenden Mezzo sowie sauberer Intonation mehr als überzeugen. Ihre Stimme weist zudem guten Aplomb auf und ist sehr wortdeutlich. Zeitweise klang sie damit größer als jene von Kremer, zumal zu Beginn des 2. Aufzugs. Auch Martin Achrainer als Kurwenal kann mit einem bestens geführten Bariton bei guter Resonanz und Diktion beeindrucken. Dominik Nebel singt den König Marke mit einem eher baritonal klingenden Bass und guter Diktion, aber doch zu geringem Volumen und nicht allzu starker Höhe. Matthäus Schmidlechner ist ein guter Melot, und die Stimme von Mathias Frey als Steuermann und Hirte, in dieser Inszenierung zu völliger Untätigkeit verdammt, ist für diese Rollen etwas zu klein. Philipp Kranjc gibt den wie immer undankbaren jungen Seemann. Die Herren des Chores und Extrachores des Landestheaters Linz absolvieren ihren Part stimmstark und gut verständlich.

GMD Markus Poschner dirigierte das Wagner-erfahrene Bruckner Orchester Linz und begann das Vorspiel meines Erachtens zu sehr auf plastisch und prägnant. Da fehlte es noch etwas an Mystik und Emotionalität. Zum Ende des 1. Aufzugs unterstrich das Orchester jedoch mit hoher Dramatik das Geschehen auf der Bühne, und Poschner konnte auch die lyrischen Passagen im 2. Aufzug fein ausmusizieren. Damit gab es auch einen berechtigten Auftrittsapplaus für ihn und das Orchester zu Beginn des 3. Aufzugs. Immer wieder imponierte das starke, transparent und facettenreich spielende Streicherensemble. Ein musikalischer Höhepunkt war auch das Englischhorn-Solo von Martin Kleinecke im 3. Aufzug. Insgesamt ein lohnender Wagner-Abend in Linz! Die Aufführungen gehen noch bis 10. Februar 2019.

Fotos siehe Kritik oben !

Klaus Billand NACHTRAG 11.10.2018

Zum Zweiten

Death in Venice

6.7.2018 (Premiere am 19.5.2018)

Ein engagiertes szenisches Konzept

Als Koproduktion mit der Opéra Nice Côte d’Azur und dem Theater Bonn stellte das Landestheater Linz, die 1973 uraufgeführte letzte Oper des englischen Komponisten, basierend auf Thomas Manns Novelle aus dem Jahr 1913, in einer Inszenierung von Intendant Hermann Schneider , die dieser bereits 2016 für Nizza entwickelt hatte, auf die Bühne.

Zwischen seiner ersten Oper, „Peter Grimes“, und seiner letzten, „Death in Venice“, liegen 28 Jahre, in denen sich Brittens musikalischer Stil radikal änderte, indem er atonale Elemente, fernöstliche Harmonien und Gamelan-Klänge einbaute, aber im Wesentlichen dennoch der Tonalität verpflichtet blieb. Hans Schöpflin musste Brittens bisweilen ermüdende Accompagnato-Rezitative mit wenigen ariosen Einsprengseln, die er für den alternden Dichter Gustav von Aschenbach komponiert hatte, mit seinem gut geführten Tenor vortragen. Dieser etwas monoton wirkende, kontemplative Stil dient dazu, die Vereinsamung eines alternden, homosexuellen Schöngeistes zu versinnbildlichen, der sich seiner großen Lebenslüge bewusst ist.

Angesichts der dionysisch-sinnlichen Jugend, wie sie sich für ihn im polnischen Knaben Tadzio manifestiert, sehnt er auf selbstquälerische Weise seinen eigenen Tod herbei. Freilich ist die seelische Zerrissenheit Aschenbachs in der Musik Brittens nur ansatzweise vorgegeben. Kopflastig vollzieht sich seine seelische Aufspaltung in dionysische Zügellosigkeit und apollinische Zucht im gesungenen Text, der über lange Strecken eher philosophisch-esotär dahinplätschert. Darin liegt - meiner Meinung nach - auch die Schwäche des Werks, mag sich auch die musikalische Sprache Brittens in diesem seinem letzten Werk der Sprache Thomas Manns in ihrer vollkommenen Klarheit aufs Engste angenähert haben. Regisseur Hermann Schneider konzipierte das Stück als ein minutiöses Sterben des Dichters Aschenbach in der Maske von Thomas Mann. Als Ort der Handlung wählte Bühnenbildner Bernd Franke die Bibliothek des Dichters von Aschenbach mit einer Nachbildung jenes Schreibtisches, den Thomas Mann einst verwendet hatte.

Die zunächst kleine Bibliothek des Dichters wird aber im Verlauf des Abends aufgebrochen, Licht tritt herein und ein Spalt im Fußboden mag wohl einen Kanal in Venedig symbolisieren. In Aschenbachs Kopf ziehen die Erlebnisse in Venedig langsam vorüber und gemäß den von Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004) entwickelten fünf Phasen des Sterbens durchläuft der gepeinigte Dichter all diese Stadien, beginnend mit der Isolierung des Dichters, seines Zornes darüber, nicht Teil des geselligen Treibens um ihn herum sein zu können, des Verhandelns, indem er sich vom Friseur „verjüngen“ lässt, und schließlich, als er die Ausweglosigkeit auch dieser Situation erkennt, seine tiefe Depression und sein Leid, das schließlich in die Zustimmung seines unausweichlichen Unterganges mündet. Die Kostüme von Irina Bartels sind der mondänen Eleganz des fin de siècle des frühen 20. Jahrhunderts verpflichtet.

Britten und seine Librettistin Myfanwy Piper (1911-97) sahen für ihre Oper 17 verschiedene Schauplätze vor, auf die in dieser Inszenierung aber großzügig verzichtet wurde. Dadurch gingen aber insbesondere die Traumsequenzen des Dichters, in denen das apollinische mit dem dionysischen Prinzip ringen, völlig unter. Diesem Manko halfen aber die Video-Projektionen von Paolo Correia, die Ansichten von Venedig zeigen, einigermaßen ab. Brittens Musik wirkt in seiner letzten Oper für den Zuhörer oft kammermusikalisch und manche Rezitative erklingen gar nur mit Klavierbegleitung. Im Unterschied zu früheren Opern gelangt in Brittens letztem Werk aber gleich eine ganze Batterie an Schlagwerk, die fünf Schlagzeuger und ein Pauker bedienen müssen, zum Einsatz: Vibraphon, Xylophon, Marimbaphon, Aeolophon, kleine und große Peitsche und Trommel, Crotales, Gong, Triangel, Glockenspiel, Becken, Tamtam, Tom-Tom, Tamburin, Glockenspiel und Glockenbaum, Windmaschine, Holzblock, O-Daiko und Pauken.