www.semperoper.de/

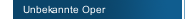

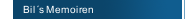

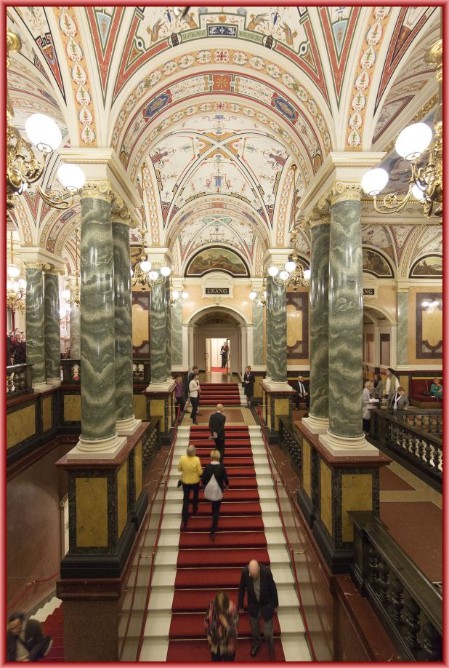

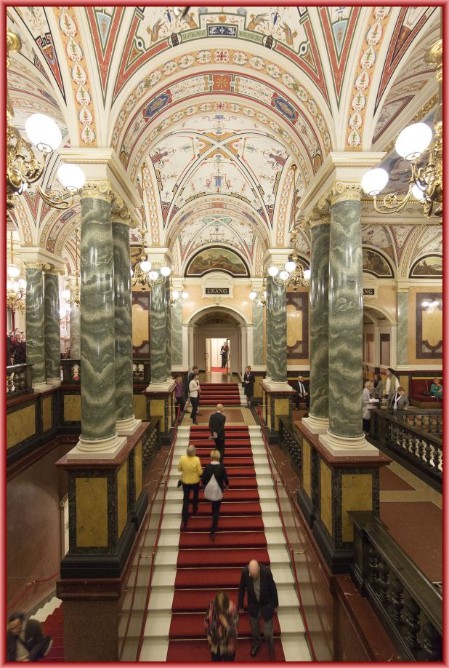

9. Oktober 2022 Semperoper Dresden

Ton Koopmann mit Mozart, Weber und Haydn

Der Bach- und Buxtehude-Spezialist im zweiten Symphoniekonzert 2022

Der weltweit gefragte und renommierte Spezialist für die sogenannte „Alte Musik“ und vor allem als Bach- und Buxtehude-Kenner anerkannte Ton Koopman war bereits im April des Jahres mit dem neunten Symphoniekonzert der vorherigen Saison zu Gast im Semperbau gewesen und hatte vor allem mit Händels „Feuerwerksmusik“ brilliert.

Im zweiten Symphoniekonzert der Sächsischen Staatskapelle in der laufenden Saison stellte Koopman seine Interpretationen von Kompositionen Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Carl Maria von Weber (1786-1826) und Joseph Haydn (1732-1809) vor.

Von einer Konzertreise mit seiner Mutter schrieb der 22-jährige Wolfgang Amadeus Mozart an seinen Vater „....ach, wenn wir doch clarinetti hätten- sie glauben nicht was eine sinfonie mit fleuten, oboen und clarinetten einen herrlichen Effekt macht“. Die Entwicklung des Instruments war zwar seit dem Ende des 17. Jahrhunderts fortgeschritten, hatte sich aber erst zögerlich im Konzertbetrieb etabliert.

Nachdem ab 1770 die Bassettklarinette mit ihrem, dank des längeren Unterstücks, den Tonumfang in der Tiefe ausweitete, wurde die Klarinette zunehmend Mozarts Lieblingsinstrument. Um 1785 skizzierte er einen Allegro-Satz für Bassetthorn, einer Tenorspielart der Klarinette, und Orchester in G-Dur.

Die Freundschaft und gemeinsames Musizieren mit dem aus Prag nach Wien gekommenen Instrumentalisten Anton Stadler (1753-1812) war Veranlassung, bereits 1789 dieses in der Musiksystematik als KV 584b erfasste Material nahezu unverändert für die tiefere Bassettklarinette in A-Dur zu transponieren und damit den Kopfsatz des „Konzertes für Klarinette und Orchester A-Dur KV 622“ zu gestalten.

Das Ohrwurm-Adagio haben Mozart und Stadler offenbar beim gemeinsamen Musizieren derart Solo-lastig kreiert, dass auf eine Kadenz verzichtet wurde.

Die Wandlungsfähigkeit der Klarinette und der, dank des Verzichtes Mozarts auf Ausdruckskontraste, erlaubten über alle drei Sätze des Konzertes den einheitlichen Musikeindruck.

Ton Koopman gelang es auf das Vollkommenste, eine Synthese aus den liedhaften Orchestepassagen und Robert Oberaigners „sprechender Solostimme“ zu schaffen. Der Dialog des Solisten, wenn er seine Themen subtil in den Streicherklang einfügte, gestaltete eine gelassen-heitere Stimmung und innige Wärme der Empfindungen.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) steht nicht auf der Liste der Meister des Concerto grosso. Und doch hat er sich mit der„Serenata notturna“, seiner „Serenade Nr. 6 D-Dur KV 239“, in dieser im Barock entstandenen Konzertform versucht, bei der eine kleine solistisch behandelte Gruppe einer größeren Musikerformation gegenüber steht.

Bei Mozart sind zwei Soloviolinen, eine Bratsche und ein Kontrabass mit der Streicher-Formation sowie der Pauke kombiniert.

Die „Serenade“, abgeleitet von „sereno=wolkenloser Himmel“, gleichsam der Begriff für eine aus kurzen Sätzen bestehende, oft zur Unterhaltung im Freien gedachte Komposition. Notturno weist auf die Verwendung zum abendlichen Vergnügen. So wie das Stück untypisch für Mozart daherkommt, bleibt zweifelhaft, ob das im Januar 1776 geschrieben Stück für eine open air –Gelegenheit gedacht war. Es ist denkbar, dass Mozart das KV 239 zu seinem 20. Geburtstag schrieb oder das Stück dem Kälte-resistenten Teil des Salzburger Karnevals zu eignete.

Nach der militärisch anmutenden Einleitung des Paukers brachen Matthias Wollong, Holger Grohs, Florian Richter und Andreas Ehelebe mit einem zarten Cantabile die martialischen Attitüden. Ein ständig stärker ironisierender Klangwechsel zwischen den zarten Soli und dem kräftigen Tutti markierte den „Marcia-Satz“. Das Menuetto kam tatsächlich wie ein Karnevalstanz daher, während das galante Trio den Solo-Streichen vorbehalten blieb.

Die von Mozart im Finalsatz verorteten Überraschungen, etwa dem raschen Wechsel zwischen gestrichenen und gezupften Saiten heiterten die Hörenden zusätzlich auf.

Der Leistung des Paukers Christian Langer wurde von Koopman besonders gewürdigt.

Der „Mozart-Block“ des Konzertes war von Kompositionen Carl Maria von Webers (1786-1826) und Joseph Haydns (1732-1809) umschlossen.

Webers Freischütz-Ouvertüre hat nicht nur das Potential, Hörende auf die Stimmung der Oper ein zustimmen. Seine musikdramatische Doppelbödigkeit ermöglichte Ton Koopman einen beschwingten und klangkulinarisch gehaltvollen Konzertauftakt zu gestalten. Harmonisch-liebliche Beschaulichkeit war offenbar nicht sein Anliegen. Nach den furiosen Eingangspassagen setzte er kontrastreich-zart die Holzbläser-Solisten entgegen.

Webers Fülle von Motiven, eigentlich ein Vorgriff auf Wagners „Leitmotiv-Technik“, die Steigerung zu einem strahlenden C-Dur-Akkord gaben Koopman die Voraussetzungen, den Konzertstart zu einem Kabinettstück seines Dirigats zu gestalten.

Den Konzertabschluss bestritt Joseph Haydns vorgebliche „Militärsymphonie“ Nr. 100 G-Dur aus der späten Londoner Zeit des Komponisten.

In Koopmans Deutung des Werkes ging es aber offenbar nicht um „Leben und Tod“, sondern allenthalben um fröhliches militärisches Leben. Selbst wenn Becken, Triangel und große Trommel mit Drastik Einbrüche martialische Gewalt im Allegretto in die friedliche Idylle befürchten ließen, hatte der dritte Satz „Menuet“ kaum etwas Kriegerisches zu bieten. Denn auch das eher volksmusikalisch geprägte Finale ließ den drohenden Gewaltausbruch rechtzeitig in friedlichere Bereiche abbiegen, so dass das Publikum friedlich gestimmt, nachdem heftig-freundlicher Beifall gespendet war, den Semperbau verlassen konnte.

Die Matinee war ausverkauft. Die Finger einer Hand reichten für das Auszählen der unbesetzten Plätze aus. Für die Abendkonzerte des gleichen Programms sind allerdings noch ausreichend Tickets zu erwerben.

Bilder © Oliver Killig

Thomas Thielemann, 16.10.22

10. Juli 2022 Semperoper Dresden

Der designierte Chefdirigent der Dresdner Staatskapelle stellt sich vor

Daniele Gatti dirigiert Gustav Mahlers 9 Symphonie im letzten Saison-Konzert

Als Gastdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden hatte Daniele Gatti ein sensibles Gespür für den besonderen Klang des Orchesters erkennen lassen und Verständnis bei seinen Dirigaten für die Musiker gezeigt. Mit der Matinee am 10. Juli 2022 konnte er sich als „Designierter Chefdirigent“ mit Gustav Mahlers (1860-1911) neunten Symphonien den Dresdner Musikfreunden vorstellen.

Nach dem Tod der vierjährigen Tochter Maria Anna und einem Zusammenbruch Almas suchte das Ehepaar Mahler am 14. Juli 1907 den Arzt Carl Viktor Blumenthal (1868-1947) auf. Aus einer Laune heraus ließ sich im Anschluss der Behandlung Alma Mahlers (1879-1964) auch Gustav Mahler untersuchen, bei der der Mediziner eine Herzklappenerkrankung feststellte. Der Wiener Spezialist Dr. Friedrich Kovac (1861-1931) bestätigte Tage später eine rheumatische Verengung von Herzklappen, eine Mitralstenose und verbot Gustav Mahler das Schwimmen, Radfahren und Bergaufgehen.

Möglicherweise war die Erkrankung eine vom der Mutter Maria Mahler (1837-1889) ererbte Anlage, die zeitlebens „herzleidend“ gewesen und an Herzversagen verstorben war. Das Verhältnis Mahlers zu seiner Mutter sei sehr komplex gewesen und seine Erinnerungen seien für Gustav gleichzeitig mit Leben und Tod verbunden gewesen.

Gustav Mahler begann nach der Diagnose in sich hineinzuhorchen und hielt die ärztlichen Empfehlungen sklavisch ein. Er benutzte einen Schrittzähler und fühlte ständig seinen Puls. Erst als Dr. Franz Hamperl (1866-1920) die Diagnosen, die Bedeutung der Herzrhythmusstörungen sowie die Maßregelungen seiner Kollegen relativierte und empfahl, das Angebot der „Metropolitan Opera“ vom Mai 1907 anzunehmen, „normalisierte“ sich sein Lebensstil. Geblieben waren aber seine Todesahnungen.

Nach seinem Abschiedskonzert an der Hofoper am 15. Oktober 1907 verließ die Familie im Dezember Wien in Richtung New York.

Die Verhältnisse an der Metropolitan waren für Mahler unbefriedigend, obwohl er mit Stars wie Enrico Caruso (1873-1921) und, allerdings seltener, mit Fjodor Schaljapin (1873-1938) arbeiten konnte, so dass er nach zwei Spielzeiten den Vertrag kündigte. Vor allem Sponsorinnen beschafften die finanziellen Mittel, dass die angeschlagen dahin dümpelnden „New York Philharmonics“ verjüngt und materiell ausgestattet auf Mahlers Ansprüche ausgerichtet werden konnten. Mit dem Orchester bestritt er 1909 und 1910 reine Konzertjahre.

Am gesellschaftlichen Leben der Stadt nahm er, anders als in Wien, häufiger Teil, vor allem um sein Verhältnis zu seiner Frau Alma zu verbessern. Die Sommer verlebte die Familie im Tiroler Toblach.

Die ersten Skizzen der 9. Symphonie waren bereits im Jahre 1908 geschrieben worden. Im „sakral-jenseitsverlockendem“ Komponier-Häusl von Toblach verfällt Mahler im Sommer 1909 in einen Schaffensrausch, komplettierte den Entwurf und fertigte noch im gleichen Jahr eine Reinschrift der Partitur.

Entstanden war ein emotionales Lebewohl, das die Milde des Todes, das Versprechen einer Versöhnung, aber auch das Aufbäumen gegen die Unaufhaltsamkeit des Endlichen umfasst. Mit dem Aufbau der Symphonie waren die Formtraditionen der Gattung auf den Kopf gestellt, indem die langsamen Passagen die Ecksätze bilden: der Kopfsatz eröffnet mit einem Seufzer-Motiv und das Finale endet in einem langsamen Ersterben. Diese musikalische Form der Komposition gibt damit das Gerüst für eine Auseinandersetzung mit der Lebenszeit: Geburt, Kindheit, Jugend, Reife, Alter und Tod.

Mahlers Musik wurde zum Abgesang auf das Zeitalter der Romantik und steht am Beginn der Moderne, sie verkörpert Abschied und Aufbruch gleichermaßen. In wie weit Todesängste Mahler getrieben haben, mit seiner Abschiedsmusik die Tür zu neuen Welten aufzustoßen, kann nur Spekulation bleiben.

Der Umstand, dass zu dieser Zeit bereits Skizzen zu seiner 10. Symphonie entstanden sind, könnte nur bedeuten, dass Mahler auch in der Hoffnung lebte, den „Fluch der neunten Symphonie“ überwunden zu haben.

Mit seinem Dirigat des Kopfsatzes führte Daniele Gatti seine Hörer unter einem großen Bogen und stockenden Passagen fast mühevoll zu Mahlers intensiver Musik. Erst intensive Dialoge von Cello und Harfe sowie Horn und Violine führten Gatti zum Hauptmotiv der gewaltigen kontrastreichen Ausbrüche, bevor er das Orchester den intensiv fordernden Satz mit innigen Ausdrucksmomenten seltsam entrückt leise verklingen ließ.

Mit Ironie, Sarkasmus und hemmungsloser Virtuosität, so gar nicht im gemächlichen Ländler-Tempo, dirigierte Gatti das Scherzo. Fast desolat und desillusioniert ließ er die ihm freudig folgenden Musiker der Sächsischen Staatskapelle die verzerrten Disharmonien spielen, bevor der Spuk ausklang.

Im Rondo-burlesk bewegte sich das Gatti-Dirigat eine knappe Viertelstunde in einer fast missgünstigen Eleganz mit schadenfrohem Spaß am Banalen. Gleichsam betonte er die choralartige Rückkehr zum Hauptthema des ersten Satzes und die Vorgriffe Mahlers auf das zentrale Thema des Finalsatzes, gestaltet den Satz zum retardierenden Moment seiner Interpretation.

Damit kam Daniele Gatti im Finalsatz ohne emotionale Erschütterungen und Sentimentalitäten aus. Das Wesentliche war dargeboten, so dass mit Ruhe, sowie Gelassenheit Abschied genommen werden konnte. Mit dem Zitat aus den „Kindertotenliedern Nr. 4 Takt 64 bis 69“ bewies das Orchester im abschließend verklingendem Adagissimo mit einem extremen Pianissimo noch einmal seine absoluten Qualitäten.

Das erschöpfte Publikum applaudierte mit kraftvollen stehenden Ovationen Daniele Gatti und einem außergewöhnlich lange auf dem Podium ausharrendem Orchester für diese im Semperbau wohl noch nicht gehörte Form einer Mahler-Interpretation.

Leider waren die im Corona-Vorverkauf entstandenen Lücken in den Besucherreihen nicht vollständig gefüllt worden, so dass Plätze ungenutzt geblieben waren.

Thomas Thielemann, 12.7.22

Autor der Bilder: Matthias Creutziger

2. Juli 2022 Semperoper Dresden

Der zweite Geniestreich des Dmitri Schostakowitsch

Peter Konwitschny inszeniert „Die Nase“

Derzeit gaben die Auswüchse der parlamentarischen Demokratie, des Rechtsstaates, des Datenschutzes sowie des Genderwahnsinns ausreichende Voraussetzungen zu bösen Aktualisierungen des Sujets.

Für Petr Popelka war der Premierenabend seine erste Musikalische Leitung im Semperbau. Mit den Musikern der Sächsischen Staatskapelle gelang ihm eine konsequent-lockere Umsetzung der bissig-komplexen Partitur Dmitri Schostakowitschs. Hatte doch dieser mit jugendlicher Unbekümmertheit durcheinander gewirbelt, was ihm so eingefallen war: schräge Märsche, Tanzmusik, geistliche Gesänge und sarkastische Folklorismen. Das war alles mit ständigen Taktwechseln, waghalsigen Instrumentationen, beherzten Lautmalereien sowie atonalen Reibereien verbunden. Lustvoll wurden die musikalischen Grenzüberschreitungen ausgelebt.

Der Bariton Bo Skovhus sang und spielte den Kollegienassessoren Platon Kusmitsch Kowaljow mit unerbittlicher Ironie, dass dem Zuschauer das Lachen im Halse stecken blieb. Sein kaltes Entsetzen, seine existenzielle Verlorenheit und zugleich seine Unterwürfigkeit im Bemühen, seine Nase wieder zu bekommen, waren von Skovhus brillant auf die Bühne gebracht.

Der Chor von Singenden des Sächsischen Staatsopernchores, des Sinfoniechores Dresden und des Extrachores der Semperoper sowie die weiteren fünfzehn Solisten überwiegend aus dem Hausensemble agierten auf hohem Niveau.

Die Rollen verlangten überwiegend verfremdete Tongebungen bis hin zum Sprechgesang.

Neben der grandiosen Katerina von Bennigsen wären Jukka Rasilainen als Barbier Iwan Jakowlewitsch, Timothy Oliver als Diener Kowaljows, Aaron Pegram als „der liebe Gott“, Martin-Jan Nijhof als Doktor Jesus und als Mutter-Tochter Podtotschina Sabine Brohm mit Alice Rossi genannt.

Aber das ist schon wieder ungerecht, den Ungenannten gegenüber.

Das Libretto der Oper hatte der Komponist auf der Grundlage der gleichnamigen Novelle des Nikolai Wassiljewitsch Gogol(1809-1852) aus dem Jahre 1836 mit drei befreundeten Literaten erarbeitet: Jewgeni Samjatin (1884-1937), Arkadi Preis und Georgi Ionin. Der als Schriftsteller profilierteste des Quartetts ist zweifelsfrei Samjatin gewesen. Als Berufsrevolutionär war er 1905 an der Organisation der Matrosen-Meuterei auf dem Panzerkreuzer Potemkin beteiligt gewesen und war bis 1917 in britischer Emigration gewesen. Sein Hauptwerk über eine fiktive Gesellschaft, in der jede Individualität unterdrückt ist, der Gesellschaftsroman „Wir“ ist das erste Buch, welches in der UdSSR verboten worden war. Mit den gesellschaftlichen Verhältnissen in der Sowjetunion der 1930-er Jahre konnte sich der Kommunist Samjatin letztlich aber nicht arrangieren, so dass er 1931 auf Anregung Maxim Gorkis (1868-1937) das Land verlassen konnte. In Paris ist er wenige Jahre später an den Folgen eines Herzinfarktes verstorben.

Ein weiterer des Autoren-Quartetts, Arkadi Preiss hat über das „Nasen-Libretto“ hinaus weiter mit Schostakowitsch gearbeitet und unter anderem das Libretto der Oper „Lady Macbeth von Mzenck“ verfasst.

Während in Gogols literarischer Vorlage die Kritik am zaristischen Überwachungsstaat den Kontext bestimmte, brachte das Opernlibretto vor allem das bürokratische System und das opportunistische Verhalten von Teilen der sowjetischen Gesellschaft um 1930 auf die Bühne.

Genauso wie Schostakowitschs Jugend-Streich „Die Nase“ im Divergenz-Bereich der avantgardistischen Musik- und Theaterexperimente der 1930-er Jahre und der sich formierenden Kulturpolitik Stalinscher Prägung entstanden war, haben Verwerfungen unseres gesellschaftlichen Umfelds in die spritzigen Inszenierung gefunden.

Die handwerklich hervorragende Inszenierung mit ihren subtilen Personenführungen begann im ersten Teil fast klassisch, lebte zunächst von einigen eindringlich-beklemmenden Bildern und der wechselvollen Bühnenbauten Helmut Brades. Dazu gehörte ein mehrere Minuten dauerndes Intermezzo von neun Schlag-Instrumenten, zur Verdeutlichung der Verhörszene des Barbiers, ein absolutes Novum im Operngeschehen. Auch die von Katerina von Bennigsen und Bo Skovhus grandios umgesetzte Sturmbahn-Szene, ein Hinweis auf die neue Wehrhaftigkeit unserer Gesellschaft, gehörte dazu.

Was im ersten Teil schlaglichtartig aufkommt, entwickelte sich im zweiten Teil der Inszenierung zum Feuerwerk der Ideen. Ganze Teile des Geschehens einfach in den Himmel zu verorten oder gleich dem Teufel zu überlassen, war schon genialisch. Eine Wasserkanone, viel Grünes rundeten die aktuellen Bezüge und ließen den zweiten Teil zum Hochgeschwindigkeitstheater auflaufen.

Das Premieren-Publikum bedankte sich bei den Agierenden der Vorstellung und bei Peter Konwitschny sowie Helmut Brade mit frenetischem Jubel für den brillanten Opernabend.

© Ludwig Olah

Thomas Thielemann, 5.7.33

29. Juni 2022 - Semperoper Dresden

Vorabendkonzert der Gohrischer Schostakowitsch-Tage 2022

Omer Meir Wellber und Vadim Gluzman mit Gubaidulina und Schostakowitsch

Vom 30. Juni 2022 bis zum 3. Juli 2022 finden in Gohrisch die „13. Internationalen Schostakowitsch-Tage“ statt. Traditionell fand am 29. Juni 2022 zur Einstimmung der über Dresden anreisenden Gäste in der Semperoper ein Gohrisch-Vorabend-Konzert der Sächsischen Staatskapelle mit dem Dirigenten Omer Meir Wellber statt.

Als Dmitri Boleslawitsch Schostakowitsch (1875-1922) verstorben war, musste dessen zweiter Sohn Dmitri, der am Retrograden Konservatorium ein Studium der Kompositionslehre absolvierte, einen Beitrag zum Lebensunterhalt der Familie leisten.

Trotz einer Lungen- und Lymphdrüsentuberkulose begleitete er nach den Lehrveranstaltungen in den Petrograder Kinos die Stummfilm-Vorführungen mit Klavierimprovisationen. Dabei sind ihm unzählige musikalische Einfälle untergekommen, die er zu einer Komposition verdichtete und als seine Abschluss-Arbeit des Kompositionsstudiums einreichte.

Für diese Komposition mit einer Fülle von Parodien, die tiefe Gefühle nicht scheut, aber jeder Art von Kitsch abschwört, sind die mittleren zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts ein günstiger Zeitrahmen. Der Russische Bürgerkrieg ist beendet, die junge Sowjetmacht hatte die wesentlichsten vom Zarismus hinterlassenen gesellschaftlichen Probleme und die mit der „Neuen Ökonomischen Politik“ selbstgeschaffenen Verwerfungen im Griff, so dass man sich um die Entwicklung antibürgerlicher Künste sowie einer proletarischen Kultur kümmern konnte. Mithin wird die Uraufführung der Abschlussarbeit des jungen Genies als seine 1. Symphonie ein großer Erfolg.

Bei einem 1926 in Polen ausgeschriebenen Pianisten-Wettbewerb stellte Schostakowitsch sein Werk außerhalb Russlands vor. Der Juror Bruno Walter war begeistert, bat um die Partitur und führte die Symphonie bereits 1927 in Berlin auf.

Zum Glück der Musikwelt war der Pianist Dmitri Schostakowitsch im Wettbewerb weniger erfolgreich. Damit löste sich der Zwiespalt des Musikers, ob er eine Pianistlaufbahn ergreifen oder als Komponist weitere Erfolge anstreben sollte, wie bekannt auf.

Dass „Mitja“ sich durchaus auf dünnem Eis bewegte, erlebte er bei einem zum Studienabschluss gehörenden Examen in „Marxistischer Methodik“. Aufgefallen war Schostakowitsch mit einem Lachanfall über die Ausführungen eines Mit-Prüflings zu „ Unterschieden der Werke von Chopin und Liszt in soziologischer und ökonomischer Hinsicht“. Als sich der Prüfling Schostakowitsch zum Thema „ Fragen zum soziologischen Prinzip des Bach´schen Stimmungssystems und der Skrjabin´schen Klangaggregate“ auch noch als absolut unvorbereitet erwies, war er durchgefallen. Nur eine Intervention des Direktors des Konservatoriums Alexander Glasunow (1865-1936) ermöglichte eine erfolgreiche Nachprüfung.

Omer Meir Wellber dirigierte am Beginn des Konzertes Schostakowitschs „1. Symphonie“ beherzt, zuweilen frech, mal nachdenklich und gelegentlich auch abgründig, ohne sich in diese Abgründe zu verlieren. Immer gelang immer der Sprung über den tiefen Fall.

Wellbers Interpretation verband auf das Vortrefflichste den klassischen Aufbau der Symphonie mit den Slapstick-Anklängen von „Mitjas“ Eindrücken aus der Zeit des Stummfilm-Begleiters.

Die Musiker der Staatskapelle unterstützten dieses Konzept hervorragend mit ihren respektlos aufspielenden Trompeten, den abstrus blökenden Hörnern sowie den plärrenden Holzbläsern, so dass das Hören nur so eine Freude war.

Als zentrales Werk des Konzertes spielte der Geiger Vadim Gluzman mit der Sächsischen Staatskapelle das 1. Violinkonzert „Offertorium“ von Sofia Gubaidulina.

Gluzman, 1973 in der Ukraine als Sohn eines Dirigenten-Musikwissenschaftler-Ehepaares geboren, wuchs in Riga auf und ist seit 1990 in Israel beheimatet.

Für seine Interpretation des „Offertoriums“ hatte Gluzman die berühmte Stradivari „-Leopold Auer“, gefertigt 1690, mitgebracht. Der Vorbesitzer des Instruments Leopold von Auer (1845-1930) war als Geiger, Violinpädagoge und Dirigent mehrfach in Russland tätig und hat mit der Stradivari im Jahre 1905 das Violinkonzert op. 82 von Alexander Glasunow (1865-1936) uraufgeführt. Das Instrument sollte auch für die Uraufführung des Violinkonzertes von Peter Tschaikowski eingesetzt werden, denn der Komponist hatte das Werk ursprünglich von Auer gewidmet. Die von Auer gewünschten Änderungen waren aber für die erste Drucklegung der Partitur zu spät abgesprochen worden, so dass Auer Widmung und Uraufführung der gedruckten Partitur Fassung ablehnte.

Auer hat übrigens mehrfach im Haus Malerstraße 10 in Dresden-Loschwitz gewohnt und ist auch dort verstorben.

Das Violinkonzert „Offertorium“ hatte Sofia Gubadulina vom Sommer 1979 bis zum März 1980 auf eine Anregung von Gidon Kremer geschrieben und diesem auch gewidmet. Die bis zu dieser Zeit außerhalb der Sowjetunion nahezu unbekannte tatarisch-russische Komponistin wurde mit diesem Werk auch in Westeuropa anerkannt.

Das Offertorium begleitet als Gesang in einigen Choraltraditionen die Vorbereitung des liturgischen Opferritus, die Zurechtlegung des Brotes sowie des Weines für die Verabreichung des Abendmahls, und war üblicherweise ein Wechselgesang.

Vadim Gluzman spielte den komplizierten Solopart extrem differenziert und ausdrucksvoll bis in die letzten Verzweigungen mit großer Leidenschaft. Perfekt ausbalanciert antwortete das Orchester mit fließend ineinander übergehendenden Passagen auf seine Vorgaben. Faszinierend, wie sich sein Instrument selbst in den extremsten Piano-Passagen noch kraftvoll behauptete. Besonders beeindruckte der abschließende Streicherchoral.

Die 9. Symphonie gehört mit Sicherheit zu jenen Arbeiten Dmitri Schostakowitschs, die am intensivsten einem Zuordnungsversuch in das Gesellschaftliche Umfeld und der persönliche Situationen des Menschen Schostakowitsch unterzogen worden sind. Die Interpretation Omer Meir Wellbers ließ nach meinem Empfinden letztlich nur einen erfrischenden Blick auf das Nachkriegswerk zu. Denn nirgends habe ich authentische Hinweise gefunden, dass Schostakowitsch mit dieser Symphonie das Sowjetsystem oder gar Stalin bewusst provozieren wollte. Letztlich findet man in der 9. Symphonie vor allem die Freude über den Sieg und die Erleichterung des Komponisten, dass die Kriegsgreuel beendet sind. Dass Schostakowitsch schon charakterlich in der Lage gewesen wäre, eine Siegeshymne in die Welt zu plärren und er zum Sänger von Stalins Triumph werde, hatte ohnehin kaum jemand erwartet.

Deshalb ließ Omer Meir Wellber den erste Satz allegro eher nachdenklich spielen und beschleunigte sein Dirigat erst mit dem Scherzo, ohne dabei auch in den Folgesätzen zusätzliche expressive Komponenten zusetzen.

Wellber ließ die Musiker der Staatskapelle unbeschwert und fröhlich spielen, betonte dabei das begeisternde Fagott-Solo.

Die Besucher dankten mit stehenden Ovationen für diese in unserem nicht einfachen gesellschaftlichen Umfeld wohltuend belebende Konzertabrundung.

© Matthias Creutziger

Thomas Thielemann, 30.6.2022

19. Juni 2022

Zum 140. Geburtstag Igor Strawinskys

Der 8. Kammerabend der Sächsischen Staatskapelle Dresden mit Werken von Debussy und Strawinsky

Der 140. Geburtstag Igor Strawinskys am 17. Juni 2022 war für Musiker der Sächsischen Staatskapelle Dresden Anlass, am 19. Juni 2022 im Rahmen eines Kammerabends zu einem schillernden Kaleidoskop des französischen Impressionismus in den Semper-Bau einzuladen.

Igor Strawinsky (1882-1971) gehört zweifelsfrei zu den letzten großen Komponisten, die noch mit einem konventionellen Verständnis alle Gattungen der Musik bedient haben. Dabei bewies er eine faszinierende Wandlungsfähigkeit, wechselte von der spätromantischen Tradition des „Feuervogels“ zum Modernistischen „des Petruschka, des Sacre“. Dem folgte das Neoklassizistische mit „Concerto in D; Symphonie in C“, um in seinem Spätwerk zwölftönig zu werden.

Das Septett für Klarinette, Horn, Fagott, Violine, Viola, Violoncello und Klavier dürfte das Schlüsselwerk in Strawinskys Schaffen gewesen sein, als er unter dem Einfluss Robert Crafts (1923-2015) vom Neoklassizismus sich der Zwölfton-Technik annäherte. Arnold Schönberg (1874-1951) war verstorben, die ideologisch aufgeheizte Auseinandersetzung der beiden Titanen konnten nicht weitergeführt werden, so dass Strawinsky seine besondere Kompostionsweise, das Beste aus der Musikhistorie geschickt zu kombinieren, ausleben konnte. Bewegte er sich im ersten Satz des Septetts noch im Neoklassizismus, setzte sich in der Folge mit ständigen Wiederholungen eine konsequente kompositorische Ökonomie durch.

Jan Seifert (Klarinette), Marie-Luise Kahle (Horn), Thomas Eberhardt (Fagott), Lukas Stepp (Violine), Uhjin Choi (Viola) sowie Norbert Anger (Violincello), aber allen voran der Pianist Johannes Wulff-Woesten, konnten Strawinskys Vorlage beeindruckend umsetzen.

Dem Spätwerk Strawinskys aus den Jahren 1952/1953 folgten zwei spätere Kompositionen Debussys, als er erschüttert vom ersten Weltkrieg und von Krankheit gezeichnet sich den kleineren Formen widmete. Mit der Sonate für Flöte, Viola und Harfe, dieser ungewöhnlichen Kombination eines Holzblasinstruments mit einem Streich- und einem Zupfinstruments, versuchte Debussy einen Bezug zurverlorenen Welt des Barocks herzustellen.

Johanna Schellenberger © Bonifaz Weiss

Hervorragend ausbalanciert, sich abtastend, sich aneinander abarbeitetend, gelang es Rozálie Szabó, Wen Xiao Zheng und Johanna Schellenberger die F-Dur-Musik Debussys fast unwirklich in der Schwebe zu halten. Die drei Instrumente umgarnten sich und gaben die Stimmen weiter, so dass man kaum ausmachen konnte, woher die Klänge kamen.

Die d-Moll-Sonate aus der gleichen 1915-er Schaffensperiode Debussys, von ihm für Violoncello und Klavier konzipiert, wurde im Konzert von Anke Heyn und Johanna Schellenberger in einer Fassung für Cello und Harfe geboten.

Anke Heyn

Die beiden Vollblut-Musikerinnen boten ein bestrickendes Klangbild voller Pathos und Theatralik. Mit geradliniger Modellierung antwortete im Kopfsatz das Cello auf die kadenzartigen Vorgaben der Harfe. Besonders in den beiden Mittelsätzen schillerte schwerelose Ironie durch. Im Finale verbeugten sich die Interpreten mit selten gehörten Harfenklängen vor der Barockmusik und führten ihre Darbietung mit reicher Inspiration auf die Spannungen der Entstehungszeit des Werkes zurück.

Der zweite Teil des Konzertes führte uns zum Strawinsky der 1920-er Jahre:

Kaum verwunderlich, dass das Pariser Publikum der Uraufführung des „Bläser-Oktetts“, das einen wilden ungestümen Russen erwartet hatte, den milden, nüchternen Neo-Klassizisten des Jahres 1923 nach der Uraufführung mit eisigem Schweigen bediente.

Dabei hatte der Komponist die Besetzung des Oktetts seinem Anliegen entsprechend , eine Abkehr von romantischer Ausdrucksseligkeit zu Gunsten einer objektiven Musik geändert, so dass uns Sabine Kittel (Flöte), Marie-Luise Kahle (Horn), Thomas Eberhardt und Hannes Schirlitz (beide Fagott), Anton Winterle und Christoph Reiche (beide Trompete) sowie Jonathan Nuß und Christoph Auerbach (beide Posaune) das Oktett „trocken, kühl , klar und spritzig wie Sekt“, servieren konnten.

Die vom Solo-Korrepititor des Hauses Alexander Bülow dirigierte Interpretation gefiel mit ihrer Leichtigkeit und Burschikosität. Weiche warme Klangfarben mit durchsichtigen Mitteltönen wechselten mit satirisch gefärbten Schärfen.

Das Paris des 19. Jahrhunderts war auch ein Zentrum des Musikinstrumentenbaus. Der Wettbewerb tobte insbesondere zwischen den Klavier- und Harfenbauern Érard und Pleyel. Die Firma des Klavier- und Harfenbauers Sébastian Érard (1752-1831) hatte sich bereits 1810 ein Doppelpedal für seine Harfen patentieren lassen und bot ein mit sieben zweistufig verstellbaren Pedalen ausgerüstetes Instrument mit verbesserten Klangmöglichkeiten an.

Der Chef des von Ignaz Pleyel (1757-1831) gegründeten Unternehmens Gustave Lyon (1857-1937) wollte mit einer einfacher aufgebauten Harfe mit überkreuzliegenden Saiten vergleichbare „chromatische Klangmöglichkeiten“ erreichen und damit die aufwendigen Harfen-Angebote Érards vom Markt fegen.

Die Auseinandersetzung wurde in den Medien und in den Konzertsälen geführt. So wurde Claude Debussy (1862-1918) im Jahre 1904 vom Königlichen Konservatorium Brüssel beauftragt, die „Danses pour harpe chromatique avec accompagnement d´orchestre d´instruments à cordes“ zu komponieren, um die Harfe der Firma Pleyel zu protegieren.

Im Folgejahr konnte die Firma „Klavier- und Harfenbau Érard Paris“ Maurice Ravel (1875-1937) gewinnen, seine „Introduktion et Allegro for Harp, Flute, Clarinet ans String Quartet“ mit einer Doppelpedal-Harfe im Konzertsaal vorzustellen.

Letztlich entschieden die Musiker und setzten die zwar mechanisch aufwendigere, aber präziser spielbare Doppelpedal-Variante als noch derzeit übliche Konzert-Harfe durch.

Deshalb hörten wir im 8. Kammerkonzert Debussys „Zwei Tänze für Harfe und Streicherbegleitung“ von der Solo-Harfenistin der Sächsischen Staatskapelle Johanna Schellenberger mit der Doppelpedal-Harfe sowie einem Streicher-Quintett des Orchesters dargeboten. Dem Auftrag entsprechend hatte Debussy mit der Komposition die klanglichen Möglichkeiten des Instruments voll ausgereizt und dem Solo einen besonders breiten Raum eingeräumt. Johanna Schellenberger beschritt den Weg der eingängig-melodischen Gestaltung konsequent, als sie den „Danse sacrée“ weich sowie ausdrucksvoll spielte und den „Danse profane“ recht beschwingt, mit mehr Dynamik und Klangdifferenzierung interpretierte. Die Streicher Lukas Stepp, Michael Schmid (Violine), Uhjin Choi (Viola), Michael Bosch (Violincello) und Viktor Osokin (Kontrabass) mischten sich in das musikalische Geschehen zurückhaltend ein und blieben angenehm im Hintergrund.

Yazmin Verhage

Gustavo Chalub

Die holländische Tänzerin Yasmin Verhage und der aus Argentinien stammende Tänzer Gustavo Chalub, Beide im Cops de ballet engagiert, illustrierten die Kontraste der beiden Teile mit interessanten Tanzbildern.

Für Teile des Publikums war das zwar der emotionale Höhepunkt des Konzertes, letztlich lenkten aber die Tänzer von der Konzentration auf Debussys Musik ab.

Thomas Thielemann, 21.6.22

Bildrechte (c) Sächsische Staatskapelle

Nachtragskonzert mit Sol Gabetta

im 11. Symphoniekonzert der Dresdner Staatskapelle

Robert Schumann und Peter Tschaikowski mit Myung-Whun Chung

Als Robert Schumann (1810-1856) im September 1850 mit seiner Frau Clara geborene Wieck (1819-1896) und den vier Kindern in Düsseldorf eintraf, um die Nachfolge Ferdinand Hillers als Städtischer Musikdirektoranzutreten, hatte er in seinem „Projektenbuch“ die Skizze eines „Konzertstücks für Cello“ im Gepäck.

In Dresden hatte er zwar die schaffensintensivste Zeit seines Lebens gehabt, rund ein Drittel seines Gesamtwerkes war in den sechs Jahren seines Aufenthaltes in der Landeshauptstadt entstanden, aber es hatte sich keine Möglichkeit einer Festanstellung für den Komponisten als Hofkapellmeister ergeben. Auch in Leipzig hatte sich eine Nachfolge Felix Mendelssohn Bartholdys als Gewandhauskapellmeister nicht realisieren lassen.

Folglich ergriff der Sachse Schumann die Chance ins Rheinland zu gehen.

Dort erlebte er zunächst einen regelrechten Schaffensrausch. Innerhalb von vierzehn Tagen schrieb Schumann mit dem a-Moll-Cellokonzert ein Werk mit neuer ungewohnter Verwebung von Solisten und Orchester. Er brach mit den Gepflogenheiten der zeitgenössigen Virtuosen-Konzerte, die hauptsächlich die Präsentation der brillant, bravourös aufspielenden Solisten beinhalteten, um andere musikimmanente Ansprüche zu erfüllen.

Nicht unproblematisch für Schumanns Behandlung der Solo-Stimme erwies sich, dass er kein Cello spielte und sich weder mit der Spieltechnik noch mit dem Klang des Instrumentes gut auskannte. Deshalb stehen in der Solopartitur Passagen von bezaubernder Poesie in scharfem Kontrast zu technisch extrem schwierigen Stellen, die eigentlich für das Cellospiel völlig ungeeignet sind. Auch hatte Schumann in der Orchesterpartitur die tiefe Tonlage des Cellos nicht unbedingt berücksichtigt, so dass der Dirigent einige Mühe aufwenden muss, wenn das Orchester den Solisten nicht überdecken soll.

Für die Uraufführung seines Cellokonzertes hatte Robert Schumann den befreundeten in Frankfurt tätigen Cellisten Robert Emil Bockmühl (1812-1881) vorgesehen. Der Virtuose war auch an der Mitwirkung interessiert, drängte aber Schumann in mindestens 26 Briefen zu Änderungen. Die lediglich sechs Antwort-Briefe Schumanns sind zwar nicht erhalten geblieben, dürften aber seine Beharrung auf die Begrenzung der Virtuosität der Solostimme zu Gunsten der intensiveren musikalischen Aussage des Werkes beinhaltet haben. Auch lassen Bockmühls weitere Vorstöße vermuten, dass Schumann auf einer thematischen Einbindung der Solostimme in das Klangbild als Ersatz der überbordeten Virtuosität einforderte.

Der als menschlich schwierig geltende Bockmühl hielt sich in den Jahren von 1852 bis 1854 sogar in Düsseldorf auf und half bei der Vorbereitung der Drucklegung des Opus 129, verweigerte aber seine Mitwirkung bei einer Konzertaufführung. Ein internes Anspielen des Konzertes durch den Düsseldorfer Cellisten Christian Reimers im März 1851 in Anwesenheit des Komponisten ist nicht verbürgt. Andere Cellisten zierten sich, so dass Schumann „zur Sicherung seiner musikalischen Einfälle“ sogar eine Fassung für Violine vorbereitete.

Im Konzert hat Robert Schumann sein Cello-Konzert nie hören können.

Im Pandemie-Kartenstapel der ungenutzten Tickets findet sich bei uns für das 10. Symphoniekonzert der Sächsischen Staatskapelle am 30. April 2020 das Schumann-Cellokonzert mit der Solistin Sol Gabetta und dem Dirigenten Christian Thielemann. Frau Gabetta war in der Saison 2019/2020 als „Capell-Virtuosin“ des Orchesters nominiert, konnte aber lediglich im September 2019 mit dem Violoncello Konzert Nummer 1 von Camille Saint-Saëns brillieren. Die gesamte restliche Planung ihrer Residenz-Wirkung waren Opfer der Pandemie geworden.

Unser Konzert von Schumanns Opus 129 der Staatskapelle mit dem Violoncello-Solo der Sol Gabetta und dem Dirigat von Myung-Whun Chung war letztlich eine Nachlieferung aus den Pandemieopferungen.

Mit ihrer Interpretation des a-Moll-Konzertes bewies die Solistin nicht nur, dass sie über außergewöhnliche cellistische und musikalische Fähigkeiten verfügt, sondern auch Schumanns emotionalen Zustand der Entstehungszeit des Werkes spüren lässt.

Sie spielte die großzügige Romantik des langsamen Mittelsatzes nahtlos mit einer langen lyrisch getragenen Melodie, ließ diese Poesie auch in die Ecksätze hineinfließen. Deren scharfe Konturen rundete sie mit stimmlicher Sensibilität und vermittelte ihr Gefühl für die ausgeglichene Dynamik der Musik Robert Schumanns.

Nicht unwesentlich am Klanggeschehen war der Beitrag des in der Venezianischen Werkstatt Matteo Gaffriller (1659-1742) gebauten Instrumentes. Als Matheus Goffriller bei Brixen geboren, hatte den Instrumentenbau in Bozen erlernt, war wahrscheinlich 1685 nach Venedig gegangen und hatte die Werkstatt seines Schwiegervaters zur führenden „Cello-Schmiede“ entwickelt. Das von Sol Gabetta gespielte Instrument stammt aus der Spätphase des Schaffens Goffrillos wahrscheinlich um 1730. Das ausdrucksstarke, aber nicht aggressive Instrument konnte die Solistin sowohl auf die Spitze getrieben voller Energie spielen, erlaubte ihr dabei auch, den Klang mit faszinierender Zartheit zu gestalten.

Der Erste Gastdirigent der Staatskapelle Myung-Whun Chung steuerte die Struktur mit meisterhaftem Können, indem er Solistin und Orchester als gleichberechtigte Partner austarierte. Die große Streicherbesetzung des Orchesters konnte die Bläser hervorragend einhegen und so einen runden Klang sichern.

Als Zugabe zupfte Sol Gabetta das „Capriccio Nr. 5“ von Fernand Dall´Abaco.

Als Pjotr Tschaikowski (1840-1893) im Herbst des Jahres 1892 Teile eines Symphonieentwurfs vernichtet hatte, weil er im Notenmaterial wenig Erfreuliches, nur leeres Spiel der Klänge und wenig Inspiration eingebracht zu haben meinte, reifte bei ihm der Wunsch, ein programmatisches, wahrhaftiges Werk zu schaffen.

Tschaikowski arbeite an dieser, seiner 6. Symphonie vom Beginn des Jahres bis zum August 1893. Am Beginn sei die Arbeit sehr rasch vorangegangen. Zunehmend kam er aber von der Idee einer Programm-Symphonie mit den Sätzen „Tod“-„die Liebe“-„Enttäuschung“ und „Ersterben“ ab.

Bei der Deutung, ob bei der Arbeit am vierten Satz der Symphonie bereits Todesahnungen beim Komponisten eine Rolle gespielt haben, müssten wir uns nur an den vielgestaltigen Spekulationen um Tschaikowskis Ende beteiligen? Ob es schon Anzeichen auf das Drängen auf einen Suizid oder eine Vorahnung gegeben haben mag?

Der zwar nicht vom Komponisten stammende, von ihm aber akzeptierte Titel „Pathétique“ (etwa Leidenschaftlich) passt bei nüchterner Betrachtung letztlich nur zum vierten Satz und kaum zum Gesamtwerk.

Der mit dem Orchester bestens vertraute Erste Gast-Dirigent der Sächsischen Staatskapelle Mung-Whun Chung bot uns eine ausgereifte und geschärfte Version der im Laufe der Jahre oft gehörten Komposition. In jedem Satz gab es Passagen zu bewundern, die sowohl im Detail, als auch mit emotionaler Intensität beeindruckten.

Mit dem Adagio-Kopfsatz vermied Chung ein Abgleiten in eine depressive Stimmung, schuf mit eindrucksvollen Klangfarben ein reizvolles Wechselbad der Gefühle und scheute sich nicht, auch einen regelrechten Hexensabbat zu entwickeln.

Entspannter interpretierte er den an Walzerklänge erinnernden zweiten Satz, bevor er nach dem leise huschenden Scherzo den dritten Satz mit überbordendem Temperament und Begeisterung fast wie einen Marsch spielen ließ.

So fiel dann der stille Übergang zum herzzerreißendem langsamen Finalsatz nicht unproblematisch aus. Aber das Wunder der Transformation zu den vermeintlichen Wünschen, Ängsten, Qualen und Träumen Tschaikowskis gelang.

Die Struktur der Klangbewegung löste sich zunehmend auf, drohte zu verreißen bis die letzten Takte zur vermeintlichen Lösung führten.

Leuchtkräftige Orchesterfarben, warm sonorer Streicherklang, dunkel goldener Ton der Blechbläser und poliertes Kolorit der Holzbläser hatten eine feierliche Atmosphäre geschaffen. Mit der vorherrschenden Zartheit und Transparenz öffnete das Orchester im Einklang mit dem Dirigenten uns den Zugang zu Tschaikowskis Seelenklang seiner letzten Lebenszeit.

Thomas Thielemann, 13.6.22

© Matthias Creutziger

Dvoráks Märchen an der Semperoper

Rusalka geht ins Licht

Das Ärgernis von Stefan Herheims Inszenierung der Rusalka von 2010 im Rotlicht-Milieu ist noch in wacher Erinnerung – nun bietet das Haus eine neue Deutung von Christof Loy, die aus Madrid kommt und in Koproduktion mit den Opernhäusern in Bologna, Barcelona und Valencia entstand. Auch der deutsche Regisseur erzählt bei seinem Debüt an der Semperoper eine andere Geschichte. Bei ihm spielt sie in einem maroden Theater, das der Wassermann als Direktor leitet, in dem die Hexe Jezibaba im Kassenhäuschen sitzt und die Eintrittskarten verkauft und die drei Nymphen als Ballerinen in Tutus Figuren des klassischen Balletts zelebrieren. Dass Einheitsbühnenbild von Johannes Leiacker zeigt das Foyer eines Rokoko-Theaters in monochrom müdem Grau, wo nur der Kristalllüster noch vom einstigen Glanz kündet. In den Raum ist mittlerweile die Natur in Form von zu Stein gewordenen Wassermassen eingedrungen. Ursula Renzenbrinks vielfältige Kostüme reichen von schlichter Alltagskleidung bis zu attraktiven Kreationen.

Wegen einer Fußverletzung bewegt sich Rusalka anfangs mühsam an Krücken vorwärts, sie möchte tanzen können wie ihre Schwestern. Aber sie sehnt sich auch nach dem Leben mit einem geliebten Mann. Die Hexe bereitet ihr in der Kaffeetasse einen Trank, verflucht sie aber dafür, wie auch ihr Vater, der Wassermann, sie verstößt. Rusalka kann nun tanzen wie ihre Schwestern, wird zum Weißen Schwan auf Spitze. Sie begegnet dem Prinzen, der sie in seinen Armen davon trägt wie Albrecht seine Giselle.

Im 2. Akt, wo die Hochzeit des Prinzen mit Rusalka stattfinden soll, zeigt der Regisseur mit seinem Choreografen Klevis Elmazaj zur Polonaise eine wüste erotische Orgie mit halb entkleideten Gästen, die sich in aggressiver Triebhaftigkeit auf dem Boden wälzen und kopulieren. In raffinierter schwarzer Seidenrobe nutzt die Fremde Fürstin die Zweifel des Prinzen an Rusalkas Liebesfähigkeit zu ihren Gunsten aus und verführt ihn wie eine Domina. Der Wassermann wird Zeuge dieses beschämenden Vorgangs. Im 3. Akt scheinen die Gefühle der Figuren wie eingefroren. Die Nymphen tragen Winterkleidung, bäumen sich mit letzten Kräften gegen die Ereignisse auf. Danach bringt die finale Begegnung Rusalkas mit dem Prinzen die berührendste Szene der Aufführung. Nach ihrem Kuss stirbt er erlöst, sie verlässt den Raum und geht ins Licht.

Olesya Golovneva in der Titelrolle ist ein Glücksfall für die Aufführung – auch wenn ihr jugendlich-dramatischer Sopran schon in Lisa-Nähe ist und ihrer Stimme vielleicht ein Quäntchen lyrischer Liebreiz für die Partie fehlt. Aber die mühelose Durchschlagskraft in der Höhe, die souveräne Bewältigung der dramatischen Passsagen und nicht zuletzt die zu Herzen gehende Darstellung machen ihre Interpretation singulär. Das berühmte „Lied an den Mond“ ist erfüllt von zarter Wehmut, die dramatische Szene mit dem Wassermann im 2. Akt von phänomenaler Spannung. Wenn sie im 3. Akt singt „Ich habe meine Jugend verloren“ und sich dabei an „magische Sommernächte über zarten Seerosen“ erinnert, kann man sich der Rührung kaum entziehen. Überwältigend dass Schlussduett mit dem Prinzen in seiner berührenden Tragik, aber auch der geradezu mirakulösen Bewältigung der Extremnoten. An ihrer Seite ist Pavel Cernoch ein stattlicher Prinz von attraktiver Erscheinung und Jugendlichkeit mit in der Mittellage männlich timbriertem Tenor und strahlkräftigen Spitzentönen. In seiner Arie „Wundersames Traumbild“ im 1. Akt kann er auch mit lyrischen Valeurs aufwarten, im Schlussduett die heikle Tessitura bewundernswert meistern.

Kurzfristig sprang für die erkrankte Christa Mayer Jolana Fogasová als Hexe ein, die nach verhaltenem Beginn ihrem dramatischen Mezzo interessante Farben und Zwischentöne abgewinnt. Elena Guseva als Fremde Fürstin wartet mit strenger Stimme und schrillem Klang in der Höhe auf, was dieser Rolle immanent ist. Großartig der Wassermann von Alexandros Stavrakis mit profundem, weichem Bass und reicher Ausdruckspalette. Wunderbar homogen im Klang sind die drei Nymphen bei ihren Gesängen (Ofeliya Pogosyan/Sandra Maxheimer/Constance Heller), wobei Erstere bei ihrem Solo im 3. Akt („Golden ist mein Haar“) durch den innigen Vortrag besonders auffällt. Die Besetzung ergänzen Sebastian Wartig als Wildhüter, Nicole Jäger als Küchenjunge und Simeon Esper als Jäger mit soliden Leistungen. Der Sächsische Staatsopernchor Dresden (Einstudierung: Jonathan Becker) singt klangvoll aus dem Off.

In der 5. Aufführung am 4. 6. 2022 steht am Pult der Sächsischen Staatskapelle Dresden Christoph Gedschold, der eine romantische Klangwelt erstehen lässt, in der Polonaise festlichen Bläserglanz entfacht und mit schwelgerischen Lyrismen aufwartet. Die Zuschauer (im leider nicht ausverkauften Saal) feierten die Mitwirkenden enthusiastisch.

Bernd Hoppe, 10.6.22

Premiere beim Semperoper Ballett

Peer baut ein IKEA-Haus

Der schwedische Choreograf Johan Inger ist in Dresden kein Unbekannter – jetzt kam sein 2017 in Basel uraufgeführtes Ballett Peer Gynt als Deutsche Erstaufführung in der Semperoper heraus und wurde vom Premierenpublikum am 5. 6. 2022 frenetisch akklamiert. Das erstaunt, erzählt Inger doch weniger die Geschichte nach Ibsens Drama mit dem Titelhelden als Abenteurer, der die Welt durchstreift, sich schuldig macht und am Ende geläutert zu seinen Wurzeln zurückkehrt, sondern eine sehr eigene und eigenwillige Version. Diese behandelt mehr seine Biografie als Tänzer und Choreograf mit wichtigen künstlerischen Stationen wie dem Nederlands Dans Theater oder dem Cullberg Ballet Schweden. Seine erste und entscheidende Begegnung mit Mats Ek geschah bei dessen Stück Gamla Barn, was seine Abkehr vom klassisch-akademischen Ballett markiert. Inger zitiert es in einer Szene und lässt den Choreografen sogar als Figur auftreten (Francesco Pio Ricci).

Ähnlich vielfältig wie die Choreografie ist die musikalische Folie, die neben der Schauspielmusik von Edvard Grieg auch Ausschnitte aus Tschaikowskys Nussknacker und Bizets Carmen enthält. Die Sächsische Staatskapelle Dresden unter Thomas Herzog, der Sinfoniechor Dresden und der Extrachor der Semperoper (Einstudierung: Jonathan Becker) liefern eine gediegene Interpretation der Musik, zu der auch Stefanie Knorr beiträgt, die Solveigs Gesänge mit klarem Sopran und lyrischer Zartheit vorträgt.

Das Estudio de Dos (Curt Allen Wilmer/Leticia Gañán) hat die Bühne links und rechts mit schwarzen Blöcken eingefasst, aus denen Bildtafeln gezogen werden, welche die einzelnen Schauplätze in naiver Manier illustrieren – Häuser, Interieurs, Landschaften. Die Kostüme von Catherine Voeffray dienen der Charakterisierung der Personen, sind rustikal und derb ländlich.

Das Geschehen beginnt mit der Konfrontation Peers mit seiner Mutter Aase, die von Casey Ouzounis en travestie wie eine Wilde Grete dargestellt wird, was die unerbittliche Strenge der Figur plastisch umreißt. Christian Bauch ist ein schlaksiger Peer, der seine Szenen mit expressivem Nachdruck ausfüllt, leider oft auch unverständlich grölen muss und den Abstieg des Helden zum verkommenen Alkoholiker bezwingend darstellt. Die Serie von Peers Untaten beginnt bei einer Hochzeit, wo er die Braut Ingrid (Svetlana Gileva sehr einprägsam) entführt und der Bräutigam (Václav Lamparter) allein und verzweifelt zurückbleibt. In der Welt der seltsamen Trolle, denen Inger einen bäuerlich-drastischen Bewegungsduktus verordnet hat, lernt Peer Die Grüne (Zarina Stahnke) kennen, die ihn mit erotisch lasziver Aura verführt. Später wird sie ihn mit dem gemeinsamen Baby im Kinderwagen konfrontieren, was zu einer erregten Auseinandersetzung zwischen beiden führt. Dann will Peer zu seiner Jugendliebe Solveig zurückkehren und für sie ein Haus bauen, wofür IKEA Pakete mit den erforderlichen Bauteilen liefert. Zuvor aber drängt es ihn, seine sterbende Mutter aufzusuchen – schüttelnde, wackelnde, zuckende und hopsende Bewegungen bieten hier ein gebührend skurriles Spektrum.

Der 2. Akt beginnt mit einem sportiv eleganten Männertanz, dessen Ästhetik man sich an diesem Abend noch öfter gewünscht hätte. Danach gibt es ein Kabinettstück mit Drei Tänzerinnen beim Vortanzen – herrlich komisch Jenny Laudadio, wild-exzessiv Nastazia Philippou und sinnlich lockend Ayaha Tsunaki. Letztere, Anitra, gewinnt den Wettbewerb und Peer, der sich inzwischen wie ein Kaiser fühlt und eine Krone trägt, folgt ihr in die spanische Heimat, wo sie zum Entr’acte aus Carmen Flamenco tanzt, ihn aber dann verlässt. Unaufhaltsam vollzieht sich Peers Abstieg, lässt ihn gar zum Mörder werden – eine brutal-naturalistische, ausufernde Szene. Die Schatten der Vergangenheit holen Peer ein – Die Grüne mit dem Kinderwagen, Anitra, der Krumme (stark: Jón Vallejo), der wie ein Doppelgänger auftritt, und schließlich Solveig. In ihrem Schoß kann er schließlich ruhen – für immer.

Bernd Hoppe, 9.6.2022

7. Juni 2022 Semperoper Dresden

Kammerabend des Dresdner Oktetts

Werke von Johann Nepomuk Hummel, Egon Wellesz und Felix Mendelssohn Bartholdy in faszinierenden Interpretationen

Das Dresdner Oktett mit Matthias Wollong und Jörg Faßmann (Violine), Sebastian Herberg (Viola), Norbert Anger (Violincello), Andreas Wylezol (Kontrabass), Wolfram Große (Klarinette), Joachim Hans (Fagott), Robert Langbein (Horn) mit ihren Gästen Anya Dambeck (Viola) sowie Andrei Banciu (Klavier) hatten am 7. Juni 2022 zum 7. Kammerabend in die Semperoper zu einem intessanten Programm eingeladen.

Im Alter von 24 Jahren schrieb der Virtuose und Komponist Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) in Wien sein Klavierquintett Es-Dur. Der Umstand, dass Hummel die zweite Violine durch einen Kontrabass ersetzte und der virtuose Klavierpart führen zur Vermutung, dass es sich bei seinem Opus 87 um ein Auftragswerk handelte. Auch der Umstand, dass eine Drucklegung des Werkes erst 1822 erfolgte, stützt diese Vermutung.

Hummel, ein Schüler und von 1788 bis 1793 Hausgenosse Mozarts (1756-1791), galt in Wien sogar als ernsthafter Konkurrent Beethovens (1770-1728) und war durch seine frühromantischen Kompositionen in virtuoser Gestaltung bekannt. Das war lange bevor er sich nach Ende seiner reichen Karriere als Hofkapellmeister des Fürsten Esterhazy, in Stuttgart und Weimar dem Vorwurf ausgesetzt sah, sein Klavierspiel sei inzwischen altmodisch.

Musikhistorisch interessant ist, dass Hummels außergewöhnliche Besetzung des Klavierquintetts wahrscheinlich Anlass war, dass der Großbürger von Steyr und ausgezeichnete Cellist Silvester Paumgartner (1764-1841) im Jahre 1819 seinen häufigen Gast Franz Schubert (1797-1828) beauftragte, sein später bekanntes „Forellenquintett“ zu komponieren.

Fast irrwitzig, dass Schubert als Grundlage des launigen Variationssatzes, so wie auch für sein Lied „die Forelle“, ein Gedicht Christian Friedrich Daniel Schubarts (1739-1791) nutzte. Schubart hatte das Gedicht 1787 während seiner zehnjährigen „Umerziehungshaft“ auf der Bergfeste Asperg in tiefer Verzweiflung, aber mit doch etwas Selbstironie, über die Umstände seiner Verhaftung geschrieben. Denn „die Forelle“ am Angelhaken war Schubart gewesen, als er sich von Agenten des Herzogs Carl Eugen hat nach Württemberg locken lassen.

Die fünf Musiker meisterten die musikalischen Herausforderungen des Hummel es-Moll- Klavierquintetts bravourös. Vom Dresdner Oktetts spielten Jörg Faßmann (Violine), Sebastian Herberg (Viola), Norbert Anger (Violoncello) und Andreas Wylezol (Kontrabass) mit ausdruckstarker Intensität, Brillanz undSpielfreude, während der Gast Andrei Banciu den Klavierpart ausdrucksvoll modellierte.

Der Österreichische Komponist, Musik- und Byzanzwissenschaftler Egon Wellesz (1885-1974) schrieb das Oktett op. 67 im Jahre 1948 auf Bitten einer Reihe Musiker der Wiener Philharmoniker, weil diese ein Werk suchten, das sich mit Franz Schuberts Oktett in F-Dur kombiniert aufführen ließe.

Als Sohn ungarischer Juden in Wien geboren, blieb Egon Wellesz der Stadt bis zu seiner Emigration verbunden, obwohl er die massiv zunehmende faschistische Bewegung mit ihrem breiten Antisemitismus im Lande spürte. 1938 gelangte er über Holland nach Großbritannien, lebte und arbeitete in Oxford bis zu seinem Tode. Alle Angebote aus Wien, zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen konnten ihn nicht wieder nach Österreich locken.

Diese Ambivalenz ist möglicherweise verantwortlich, dass seine Musik, vor allem sein faszinierendes Oktett, so selten gespielt werden und ich in der Konzertvorbereitung nicht eine komplette Einspielung finden konnte.

Das heitere fünfsätzige Oktett mit der originellen Satzreihung Andante-Allegretto; Adagio, Presto-Trio, Andante-con moto; Allegro-Presto wurde vom Dresdner Oktett mit seinen ausdrucksvollen Dialogen mit erkennbarer Freude und Spiellaune geboten. Von einem aufgeschlossenen Publikum wurde das hin- und herfliegen der Themen begeistert aufgenommen und das präzise Musizieren begeistert gewürdigt. Dabei überdehnte das Klangbild kammermusikalische Gewohnheiten deutlich und hatte eher orchestrale Fülle.

Nicht zuletzt machte das Klarinetten-Solo im dritten Satz von Wolfram Große die Wellesz-Komposition zum emotionalen Höhepunkt des Abends.

Den Abschluss des Kammerkonzertes bildete das Sextett in D-Dur für Violine, zwei Bratschen, Violoncello, Kontrabass und Klavier op. 110 von Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) aus dem Jahre 1824. Die Interpretation der Komposition des fünfzehnjährigen Genies nahm fast orchestralen Charakter an. Das kommunikative Miteinander der Musiker und insbesondere die ungewöhnliche Kombination einer Violine mit zwei Bratschen belebten das interessante Klangbild.

Leider war das von „concerti“ in seiner Konzertankündigung versprochene „Oktett für Bläser mit Kontrabass ad libitum“ von Isang Yun (1917-1995) aus dem Jahre 1978 nicht mehr im Programm enthalten geblieben. Ich empfand das als Schade, denn Yun verband mit seinem Oktett Techniken der traditionellen koreanischen Musik mit Elementen der westlichen Avantgarde, so dass eine Folge faszinierender Klangbilder seltener Reinheit von den Musikern des Dresdner Oktetts hätte zu Gehör gebracht werden können.

Isang Yun stammte aus Korea, lebte aber seit 1956 in Frankreich und Westdeutschland. Er war uns in Erinnerung geblieben, weil er am 17. Juni 1967 vom Südkoreanischen Geheimdienst aus West-Berlin entführt und wegen angeblicher Spionage für Nord-Korea verurteilt worden war; eine Aktion, die sowohl im Ost-Berlin, als auch im West-Berlin gewaltigen Staub aufgewirbelt hatte. Nach einer weltweiten Protestaktion von über 200 führenden Musikern kam er 1969 frei und lebte bis zu seinem Tode in Berlin. Seine Bemühungen galten dem Frieden und der Versöhnung auf der koreanischen Halbinsel. So unterstützte Yun die Demokratisierungsbewegung im Süden seines Heimatlandes und besuchte auch mehrfach Nordkorea. Der Spionagevorwurfwurde aber erst 2006 zu einer Erfindung des Geheimdienstes erklärt.

Thomas Thielemann, 6.6.22

21. Mai 2022 Semperoper Dresden

Zemlinskys Lyrische Symphonie im Semperbau

Das Opus 18 des Unentschlossenen:-Christian Thielemann dirigiert die Staatskapelle Dresden

Alexander Zemlinsky (1871-1942) wurde als Sohn des Schriftsteller-Journalisten Adolf von Zemlinzky (1845-1900) in Wien geboren. Seine Mutter Clara (1848-1912) geborene Semo stammte aus einer sephardischen Familie Sarajevos. Der aus der katholisch-getauften Familie nach Wien gekommene Vater verließ 1870 seiner künftigen Ehefrau zuliebe die katholische Kirche und wurde in die sephardische Gemeinde Wien aufgenommen.

Die Sepharden bilden eine Gruppe der Nachkommen der 1513 von der iberischen Halbinsel vertriebenen Juden, die ihre kulturellen Besonderheiten bis in die Neuzeit pflegen. Das Adelsprädikat hatte Adolf für vermeintliche Verdienste eines Vorfahren dem Namen zugefügt und das „z“ aus der Namensschreibung liquidiert.

Alexander trat mit 13 Jahren in das Wiener Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde ein. Als seine Kompositions-Dissertation lieferte er 1890 einen Walzerzyklus für Klavier ab, der bei Breitkopf & Härtel als sein Opus 1 verlegt wurde. Die weitere Abschlussarbeit, eine Symphonie in d-Moll (Nr. 2) wurde 1892 im Konservatorium mit positiven Kritiken aufgeführt.

Zemlinsky begann seine Laufbahn als Operettendirigent am Wiener Carl-Theater und Leiter des Laienorchesters „Polyhymnia“ und wechselte später an die Volksoper. Weitere Stationen waren „Musikdirektor des Neuen Deutschen Theaters“ in Prag und ab 1927 die „Kroll-Oper“ in Berlin.

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten ging Zemlinsky wieder nach Wien. Nach dem „Anschluss“ Österreichs im März 1938 emigrierte er nach den Vereinigten Staaten, wo er vier Jahre später an den Folgen eines Schlaganfalls starb.

Neben acht vollendeten Opern komponierte er eine Sinfonietta, Kammermusik, vor allem Lieder und als sein eventuell wichtigstes Werk, die Lyrische Symphonie op. 18.

Von den weit mehr als einhundert abgeschlossenen oder begonnenen Kompositionsarbeiten Zemlinskys sind nur 27 einer Opus Zahl zugeordnet. Das lässt schon tief blicken.

Für einige seiner Orchesterwerke und Opern erhielt Zemlinsky, auch von seinem Schwager Arnold Schönberg (1874-1951), mit dem ihm seit seiner Jugend eine innige Freundschaft und Fachpartnerschaft verband, große Anerkennung. Aber Zemlinsky konnte den Übergang von der Tonalität zur Atonalität nicht beschreiten, blieb trotz der Abkehr von der traditionellen Harmonik in den Grenzenzwischen Spätromantik und Moderne verhaftet. Eine Beschäftigung mit der Zwölftontechnik schloss er konsequent aus.

Ab Mitte der 1930-er Jahre wurden seine Arbeiten nahezu vergessen und erst im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts erinnerte man sich seiner.

In der in den Jahren 1922 und 1923 entstandenen „Lyrischen Symphonie“ ist Zemlinskys Suche nach Individualität noch spürbar. Mit der Vertonung der Gedichte von Rabindranath Tagore (1861-1941) vereinte er nicht nur unterschiedliche Stränge der Spätromantik, sondern öffnet auch den Raum für die Moderne, schuf auch Gegenstücke zu Gustav Mahlers „Lied von der Erde“ und Schönbergs „Gurre-Liedern“. Für diesen Komplex von großer Symphonie und Orchesterlied setzte Zelensky gleichfalls zur Entwicklung eines breiten emotionsgeladenen Erzählstroms den großen spätromantischen Orchesterapparat ein.

Das Dirigat Christian Thielemanns entwickelte bei den Musikern der Sächsischen Staatskapelle ein enormes kraftvolles Spannungsfeld. Da war mit interpretatorischer Routine oder eleganter Abgeklärtheit ohnehin nichts zu machen. Es musste eine Portion wissender Neugier und solide fundierter Naivität aktiviert werden, um die innere Zusammengehörigkeit der sieben Gesänge mit ihren Vor- und Zwischenspiele zur Geltung zu bringen. Mit dem Dialog des Baritons Adrian Eröd mit der Sopranstimme von Julia Kleiter entwickelte sich eine faszinierende Geschichte von Sehnsucht, erfüllter Lieben und Abschied, dem alten romantischen Dualismus von Tag und Nacht, von Raum und Zeit, von Pflicht und Leidenschaft.

Den breit ausgeführten ersten Gesang „Ich bin friedlos“ eröffnete der Bariton Adrian Eröd mit sängerischer Souveränität und fügt sich hervorragend in die weitgespannten Passagen des Orchesters ein, hatte allerdings einige Mühe, sich gegen die Wucht des Orchesters zu behaupten.

Gnädiger hatte der Komponist bei der Orchesterbegleitung des zweiten Liedes “Mutter, der junge Prinz muss an unserer Tür vorbeikommen“ die kraftvoll auftrumpfende Julia Kleiter behandelt. Beeindruckend verstand die fein nuancierende Sopranistin, den Wechsel der Empfindungen der Frau zwischen Traum und Realität fast scherzo-artig darzubieten. Ruhiger, leidenschaftlicher kam der Bariton mit der raffinierten Harmonik und der besonderen Instrumentation des dritten Satzes „Du bist die Abendwolke“ zurecht und schuf für mich den emotionalen Höhepunkt des Zelensky-Opus 18.

Die Gesänge „Sprich zu mir Geliebter“, „Befrei mich von den Banden deiner Süße, Lieb“ „Vollende denn das letzte Lied“ stellen vermutlich ein autobiografisches Intermezzo dar, mit dem der Komponist eine unerfüllte Liebe zur Frau eines Prager Industriellen zu verarbeiten suchte.

Da beide Interpreten am Drama mit dieser Frau, die trotz erwiderter Zuneigung ihr Leben mit Ehemann und zwei Kindern nicht verlassen wollte, emotional nicht beteiligt sind, gelang die Darbietung der Gesänge freier und gelöster.

Den siebten Gesang „Friede, mein Herz“ gestaltete Adrian Eröd mit seinem höhensicheren Bariton und sängerischer Souveränität zum faszinierenden Abgesang.

Wunderbar fließend begleite die Staatskapelle und bildete hervorragend die orchestralen Segmente der Zemlensky´schen Eingebungen.

Christian Thielemann erwies sich als der selbstsichere und dennoch stets neugierige Beherrscher der schwer auslotbaren Partitur.

Es gab reichlich herzlichen Beifall, aber wir waren nur wenige, die stehend applaudierten. Auch sah ich in meiner Umgebung einige mürrische Gesichter.

Am Anfang des Konzertes bot Christian Thielemann mit der Staatskapelle die „Symphonie Nr. 3 a-Moll op. 56 (Schottische)“ von Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847). Bereits hier war der große gewaltige gestalterische Atem des Dirigenten zu spüren.

Die „Schottische“ wird vielfach als Mendelssohns bedeutendstes symphonisches Werk angesehen. Bei der Uraufführung im Gewandhaus zu Leipzig hatte der Komponist die „stimmungsmordenten Pausen zwischen den Sätzen“ durch nahtlose Übergänge ersetzt. Obwohl im Ursprung zur Vermeidung von Applaus gedacht, dient diese Praxis der Geschlossenheit der Interpretation, zumal die Kompaktheit der motivischen Ebene ihre Entsprechung findet.

Schon der Einsatz des Themas im ersten Satz ließ uns die Ohren auf konzentriertes Hören schalten. Der satte Klang der Streicher und das Potential der Blechbläser, verschmolzen mit atemberaubend musizierenden Holzbläsern, entwickelten den so geliebten Dresdner Klang. Dazu spielte Robert Oberaigner ein traumhaftes Klarinetten-Solo. Die differenzierte Dynamik der Tempi mit den variabel gestalteten Übergängen und der bis in das tiefste Pianissimo tragfähige Klang des Orchesters bildeten die sichere Grundlage für das fesselnde Hörerlebnis.

Für „Mendelssohn“ gab es ungeteilt frenetischen Beifall.

Thomas Thgielemann, 23.5.22

© Matthias Creutziger

Rusalka-ein modernes Märchen

Überirdisch schöne Musik zu einer tragischen Geschichte.

Nachdem sich der Theaterreferent der Prager Jung-Tschechen-Zeitung „Národni Listi“ Jaroslav Kvapil (1868-1950) im Hinterbühnen Bereich des Prager Nationaltheaters im Januar 1890 in Hana Kubešová ( 1860-1907) verliebt und diese 1894 geehelicht hatte, konzentrierte er sich unter dem Einfluss der klugen und erfolgreichen Schauspielerin zunehmend auf die Theaterarbeit.

Er übersetzte bzw. adaptierte Theaterstücke, schrieb selbst Schauspiele, führte Regie bei anerkannten Inszenierungen und bemühte sich um eine Modernisierung des tschechischen Theaterwesens, was ihm den Beinamen „Böhmischer Reinhardt“ eintrug.

Auf Anregung des Komponisten Josef Jiránek (1855-1940) beschäftigte sich Kvapil 1899 mit einem Stoff, der neoromantischen Symbolismus mit nationaler Märchenlyrik verbinden sollte. Freimütig nutzte er Anregungen unter anderem von Hans Christian Andersen (1805-1875), E. T. A. Hoffmann (1776-1822), Jaques Offenbach (1819-1880), Friedrich de La Motte Fouqué (1777-1843), Theodor Fontane (1819-1898), sezierte oder zertrümmerte diese und schuf aus den Bruchstücken einen hochmodernen Text.

Unglaublich viele Facetten der Rusalka, vom Verlassen gewohnter Pfade, notwendigem Überschreiten von Grenzen, vom Nichthineinpassen in die Welt der Ordnung, des Nutzens dazu vom Scheitern wurden mit äußerster Intensität und Wirksamkeit zu einer Parabel der Seelentragödie einer großen Liebenden verdichtet.

Da Jiránek keine Opern komponierte bot Jaroslav Kvapil seinen Text vergeblich den Komponisten Oskar Nedbal (1874-1930), Josef Bohuslaw Foerster (1859-1951), Karel Kovarovic (1862-1920)und Josef Suk (1874-1935) zur Vertonung an. Erst als er im Prager Nationaltheater erfuhr, dass Antonin Dvořák ein Libretto für eine neue Oper suche, wagte er, dem um vieles älteren und berühmteren Komponisten sein Libretto vorzustellen.

Die Zusammenarbeit zwischen den Beiden sei reibungslos gewesen. Oft kam Dvořák am frühen Morgen in die Wohnung der Kvapils, um über jenen Libretto-Abschnitt zu beraten, der am Vortag vertont geworden war.

Nicht reibungslos verlief die für Anfang 1901 als Auftakt eines Opernzyklus zum 60. Geburtstag des Komponisten geplante Uraufführung der „Rusalka“. Banale Konflikte im Orchester des Nationaltheaters, die das Ausmaß des Erträglichen überschritten, machten das Engagement eines anderen Klangkörpers erforderlich. Als noch ein Hauptdarsteller wegen vorgeblicher Indisposition absagte, wurde die Uraufführung auf den 31. März 1901 verlegt, gestaltete sich aber dann zu einem großen Erfolg.

Für sein Debüt an der Semperoper nahm Christof Loy die Vorgaben des Librettisten Jaroslav Kvapils auf und komprimierte seine Inszenierung auf die Titelfigur, indem er sie aus dem Wasser holte und in ein modernes Umfeld brachte.

Sein Bühnenbildner Johannes Leiacker hatte das Foyer eines heruntergekommenen Theaters, in das symbolisch ein erstarrter Lavastrom hineinreichte, als Handlungsraum geschaffen. Der Lavastrom, Sinnbild für die Kraft der Natur, im zweiten Akt negiert, überbordete im abschließenden Akt doch größere Bereiche der Szene.

Die Begrenzungen der Wasserwelt waren durch die Metapher der extrem regulierten Welt des Balletts ersetzt, um die Schwierigkeiten der Kommunikation unterschiedlicher Welten sichtbar zu machen.

Aus dem Zusammenprall der Unschuld Rusalkas mit der durchtriebenen Welt des Prinzen gestaltete Loy eine komplexe Erzählung mit durchaus poetischen Momenten. Unbeirrt auf das Wesentliche konzentriert, gestaltete er seine feinsinnige, ideenreiche Personenführung ohne die Musik Antonin Dvořáks auch nur in einem Moment in Frage zu stellen. Loy offeriert sich uns als „Der Theatermann“ und auf der Bühne ist immer etwas los. Da gab es Slapsticks-Einlagen, wenn es Dvořáks Musik zuließ und es gab die von Klevis Elmazaj choreografierten hocherotisierten Tanzszenen, die ihrerseits den Handlungsfortschritt beschleunigten.Ein Erlebnis der Sonderklasse waren die Kostüme der Hausdebütantin Ursula Rezenbrik.

Am Beginn der Aufführung liegt die Titelheldin mit verletztem Fuß auf einem Bett, möchte aber unbedingt tanzen, aber auch leben und lieben. Der Ballettmeister erkennt die Gefährlichkeit ihrer Situation und versucht, sie zur Besinnung zu bringen. Sie ist verliebt: der Pakt mit der Jezibaba bringt sie wieder auf die Beine, raubt ihr aber Stimme und sexuelle Bindungsfähigkeit. So hat die intrigante Fürstin leichtes Spiel, die Katastrophe in Gang zu setzen. Die Aufführung gestaltete sich zu einer großartigen Lektion der Zerbrechlichkeit jedes Lebensentwurfs.

Denn die Berührung mit einer anderen Welt endet für den Prinzen tödlich und die entmutigte Rusalka geht in ihr früheres Leben zurück.

Musiziert wurde ohne Ausnahme auf einem hohen Niveau:

Die russische Sängerin Olesya Golovneva ist ein Glücksfall für die Titelrolle. Sie gestaltete die Rusalka mit jugendlich-strahlendem Sopran, natürlicher Ausdruckskraft in ihrer gesamten Zerrissenheit. Mit ihrer Rollenauffassung ist sie die behütete Tochter, die sich von der Familie emanzipieren möchte. Olesya Golovneva ist nicht nur eine hervorragende Sängerin mit prachtvoller Durchschlagskraft, sondern auch eine begrenzte Spitzentänzerin und begnadete Schauspielerin, die ohne Einsatz der Stimme im zweiten Akt Präsentation vermitteln konnte.

Mit seiner slawisch gefärbten disziplinierten Stimme bot der Prinz von Pavel Černoch einen soliden heldischen Tenor mit lyrischen Qualitäten, der auch darstellerisch ein breites Gefühlsspektrum zu bieten vermag. Seine Zuneigung zur Titelfigur war von erotischer Leidenschaft geprägt, welche der Realität nicht standzuhalten vermag.

Mit beträchtlichen stimmlichen und darstellerischen Mitteln hatte die Sopranistin Elena Guseva ihre aufdringlich fremde Fürstin ausgestattet und dabei weder mit scheinbarer Wärme und Erotik gegeizt.

Mit der Kraft ihrer großen dunklen Stimme gestaltete Christa Mayer die finster-dämonische und entschlossene Ježibaba als sie den Preis der Verwandlung Rusalkas festsetzte und damit Voraussetzungen für die tragische Entwicklung schuf.

In der Rolle des Ballettmeister-Wassermanns konnte Alexandros Stavrakakis mit seiner weich timbrierten Stimme in Momenten der Zuneigung die Wärme der Figur überzeugend darbieten, gleichsam auch heftig sein Entsetzen über die dekadenten Ausschweifungen in der Ballszene ausdrucksstark äußern.

Die weiteren Rollen, von der Regie keinesfalls vernachlässigt, waren durchaus hochkarätig besetzt und lieferten zum Teil subtile Charakterstudien: so der Wildhüter Sebastian Wartigs, der Jäger Simon Espers, der Küchenjunge Nicole Chirkas und , auf keinen Fall zu vergessen, die Nymphen Ofelia Pogosyans, Stepanka Pucalkovas sowie Constance Hellers.

Der Chor, von Jonathan Becker einstudiert, präsentierte sich mit seinen wenigen Hinter-der Bühne –Auftritten solide.

Für Joanna Mallwitz war der Abend sowohl Haus- als auch Orchesterdebüt in Dresden. Berührungsprobleme zu den Musikern der Sächsischen Staatskapelle waren nicht zu spüren, wenn Frau Mallwitz die Möglichkeiten des Orchesters für die Vermittlung der symphonischen Welt Antonin Dvořáks auszuloten versuchte und den Farbenreichtum der Orchesterinstrumente mit ihrem Dirigat betonte. Die harmonische Vielfalt der Partitur wurde durch eine beeindruckende Balance zwischen den Instrumentengruppen im Graben und den Singenden auf der Bühne nahezu vollkommen zur Geltung gebracht.

Für die Musizierenden und das Inszenierungsteam gab es lang anhaltende und stehende Ovationen.

Dabei soll auch nicht unterschlagen werden, dass eine Reihe der Premierengäste die Inszenierung am Ende auch ratlos zurück gelassen hat und mancher sich das „Lied an den Mond“ in romantischer Umgebung gewünscht hätte.

Thomas Thielemann, 9.5.22

Bildrechte: Semperoper Dresden © Ludwig Olah

26. April 2022

Die Staatskapelle versucht sich mit Barockmusik.

Ton Koopman dirigierte das 9. Saison-Symphoniekonzert der Sächsischen Staatskapelle Dresden.

Georg Friedrich Händel (1685-1759), in Halle an der Saale geboren und über Hamburg, Italien sowie Hannover 1711, eigentlich zu einem verlängerten Urlaub, nach London gekommen, würde nach heutiger Definition als ein Popstar seiner Zeit benannt werden.

Er betätigt sich in London über 40 Jahre als Unternehmer, schmeichelt den Adeligen und begeistert die Bürger mit überwiegend leidenschaftlich-schwülstigen, unwahrscheinlichen Stoffen in Opern, Kantaten und Oratorien, war aber letztlich in allen gängigen Musikgenres zu Hause.

Als 1748 die Österreichischen Erbfolgekriege mit dem „Aachener Frieden“ abgeschlossen worden waren, sollte der Erfolg der Verbündeten Maria Theresias und Georg II.mit „dem größten Feuerwerk“ auch in London gefeiert werden. König Georg II. (1683-1760) beauftragte Händel, für die Begleitung des Spektakels eine Orchestersuite zu komponieren. Der militäraffine König forderte, dass die Musik ausschließlich von Bläsern und Paukern dargebracht werden sollte, also keine „fiddles“ zum Einsatz kommen dürften. Erst nach heftigen Auseinandersetzungen beugte sich Händel und verfasste die Erstfassung für „martial instruments“.

Da aber die Detail-Vereinbarungen der Vertragsverhandlungen noch fast ein Jahr beanspruchten, konnte die geplante Feier in London erst am 27. April 1749 stattfinden. Die Probleme um die „Feuerwerksmusik“ gingen schon mit deren Generalprobe am 21. April 1749 weiter, als 12 000 zahlende Besucher im Vergnügungspark „Vauxhall Gardens“ den ersten Verkehrsstau Londons auslösten. Stundenlang mussten die wohlhabenden Londoner in ihren Kutschen ausharren.

Auch zur Friedensfeier gingen die Pannen weiter: da es regnete, gingen die 101 Auftakt-Salutschüsse nicht los und Händel ließ die Ouvertüre gleich zweimal vor dem Feuerwerk spielen. Auch das Feuerwerk wurde zum Debakel, als Raketen-Irrläufer die prachtvollen Illuminations-Aufbauten in Brand setzten, Besucher unter schützende Bäume flüchten mussten, und der italienische Architekt der Kulissen auf den englischen Feuerwerker mit dem Degen losging.

Der König hatte sich, obwohl er der Veranstalter, wegen des Regens längst in seine Bibliothek zurückgezogen und erlebte das Fiasko aus der Ferne.

Händel hat dann vier Wochen später die Feuerwerksmusik in einem Saal in der von ihm gewünschten Fassung mit Streichern aufgeführt. Da ihn das Klangbild nicht überzeugte, dampfte er die ursprüngliche Bläserbesetzung von 24 Oboen, zwölf Fagotten, einem Kontrafagott, neun Hörnern, neun Trompeten und ein paar Pauken ein, beließ aber die volle Streicherbesetzung.

Der ausgewiesene Barockmusiker Ton Koopman ließ im Konzert diese Fassung spielen, wobei es die reduzierten Bläser bei der Übermacht der opulenten Streicher-Besetzung der Staatskapelle doch schwer hatten, sich zu behaupten.

Vor dem „Highlight Feuerwerksmusik“ hatten die Programmmacher Ton Koopman weitere interessante Beispiele der Barockmusik des 18. Jahrhunderts ins Programm geschrieben, wohl auch um Spitzenmusikern der Staatskapelle die Gelegenheit zum Spiel dieser nicht zur Kernkompetenz des Orchesters gehörenden Musik zu geben.

Johann Sebastian Bachs Orchestersuite Nr. 4 BWV 1069, nach neuesten Forschungen bereits 1715/16 in Weimar entstanden, erklang am Konzertbeginn in einer, nach meinem Empfinden, den heutigen Hörgewohnheiten abträglichen Fassung. Mit Joseph Haydns „Sinfonia concertante B-Dur Hob.I:105“ gab das weiter Programm die Besonderheit Spitzensolisten der Staatskapelle ihre Barock-Auffassungen darzulegen. Matthias Wollong Violine), Norbert Anger (Violoncello), Céline Moinet (Oboe) und Thomas Eberhardt (Fagott) spielten eine himmlische Quartett-Kadenz.

Haydn (1732-1809) hatte die Sinfonia concertante 1792 in London in der damals beliebten Form geschrieben, um eine Konkurrenzsituation zwischen zwei Geigern dem Publikum zur Entscheidung vorzulegen, ob Musik mit Niveau oder gefällige Darbietungen die Konzertsäle füllen sollten. Eigentlich noch immer ein aktuelles Problem.

Mit Koopmans Dirigat wurde am Konzertabend das Problem nicht gelöst, hatte mich aber doch tief beeindruckt.

Komplettiert war der Abend mit Antonio Vivaldis Concerto g-Moll RV 577 „Per l´Orchestra di Dresda“, entstanden 1720 oder 1721. Die Musik Vivaldis wurde offenbar von der Kurfürstlichen Hofkapelle häufig gespielt und der Venezianer wusste von der Leistungsfähigkeit des Orchesters, ist aber nie in Dresden gewesen. Aber sein Schüler und Freund Johann Georg Pisendel (1687-1755) war seit 1712 zunächst Geiger und später Konzertmeister der Kapelle und wird ihm berichtet haben.

Zumindest hat Vivaldi (1678-1741)dem Geiger ein hochvirtuoses Solo geschrieben, dass Matthias Wollong im Konzert hervorragend, unterstützt vom Oboisten Rafael Sousa zur Geltung brachten.

Zu einem emotionalen Höhepunkt des Konzertes gestaltete sich, als zum Abschluss der Solohornist und Kammervirtuose Erich Markwart nach 32 Dienstjahren in der Sächsischen Staatskapelle vom Orchestervorstand Friedwart Christian Dittmann in den Orchestermusiker-Ruhestand verabschiedete und Ton Koopman den verdienten Virtuosen mit Händels „La Réjouissance“ besonders ehrte.

Autor der Bilder: Matthias Creutziger

Thomas Thielemann, 28.4.22

MADAMA BUTTERFLY

Premiere: 2.4. 2022. Besuchte Vorstellung: 8.4. 2022

Sie ist – stimmlich und gestisch – eine reife Cio-Cio-San: Kristine Opolais. Allein die Tatsache, dass sie, im Mittelpunkt einer Oper stehend, in der sie ab ihrem ersten Auftritt fast pausenlos auf der Bühne zu stehen hat, den Raum zu füllen vermag, den ihr die Regie großzügig und souverän einräumt, macht die neue Butterfly der Sächsischen Staatsoper zu einem tränenseligen Vergnügen - den Rezensenten möchte ich sehen, der trotz permanten Reflektierens über die Mach-Art und die Protagonisten dieses Abends kühl bleibt.

Nun könnte, ja müsste ein politisch korrekter Zuschauer im Deutschland des Jahres 2022 zunächst einmal fragen, wie er es mit dem sog. Gehalt des Werks hält, dessen „schöne“ Melodien und dessen zügige Dramaturgie eventuell nicht darüber hinwegzutäuschen vermögen, dass Madama Butterfly den Kolonialismus mit Hilfe von genialen und tief ergreifenden Melodien mit einer trügerischen Sauce überkleckert. Versuche, dem Werk die Brutalität wiederzugeben, die noch in der Erstfassung stärker enthalten war, gab und gibt es genug – doch welchen Sinn sollte es haben, die Wiederherstellung der ursprünglichen Intentionen der Schöpfer des Werks zugunsten einer ganz anderen, ja gegenteiligen Lesart zu suspendieren? Joachim Herz hat einst eine Spielfassung der Urversion der Butterfly auf die Bühne gebracht, um zu belegen, dass sich Puccini irrte, als er die Oper in einer zweiten, ideologisch gleichsam abgemilderten Werkgestalt in Brescia zur erfolgreichen Uraufführung brachte. In Dresden wählt man einen gänzlich anderen – und probaten Weg: die Koproduktion, u.a. mit Tokyo, wurde von einem japanischen Regisseur inszeniert, der den kolonialen Blick auf die Figuren und die Oper genauer unter die Lupe nimmt. Amon Miyamoto hat, zusammen mit seinem Kostümgestalter, dem mittlerweile verstorbenen Kenzo Takada, dem Bühnenbildner Boris Kudlicka und dem Videographen Bartek Macias, nicht zuletzt dem Lichtgestalter Fabio Antoci, eine Bühnenästhetik realisieren lassen, die Japan deutlich und liebevoll zitiert, das eine oder andere Klischee (das keines ist) in den zahlreichen Bildprojektionen präsentiert und es doch schafft, mit Hilfe einer in jedem Sinne luftigen Bühnentechnik eher eine Parabel als, trotz überdeutlicher Kirchenfenstereinblendung, eine Hollywood-Produktion auf die Bühne zu bringen; nebenbei fällt einem wieder auf, dass die klassische Filmmusik nicht allein Wagner und Strauss, auch Puccinis Tonsprache zumal der weltberühmten Madama Butterfly einiges verdankt.