THEATER BREMEN

www.theaterbremen.de/

DON CARLO

Premiere am 18.09.2022

Bücher sind gefährlich

Für Verdi-Freunde in Bremen und Umgebung gab es in jüngster Zeit viel Futter. Das Musikfest präsentierte konzertant einen kompletten „Rigoletto“, Bremerhaven eröffnete seine Spielzeit mit „Macbeth“ und am Bremer Theater wurde als erste Opernpremiere Don Carlo gezeigt. Und das war mit fast vier Stunden Spieldauer richtig zum Sattwerden, denn gespielt wurde die fünfaktige Fassung mit dem Fontainebleau-Akt.

Der in Bremen geborene Regisseur Frank Hilbrich ist hier kein Unbekannter und hat am Bremer Theater bereits „Der Vetter aus Dingsda“, „The Turn of the Screw“ und den „Rosenkavalier“ inszeniert. Nun ist er in Bremen leitender Regisseur des Musiktheaters geworden. Bei seiner Sicht auf „Don Carlo“ mag eine Inspiration der Tatsache geschuldet sein, dass der spanische König Philipp II. die größte Bibliothek seiner Zeit besaß. Jedenfalls zeigt das Bühnenbild von Katrin Connan riesige, grau in grau getauchte Bücherwände. Mit ihrem stufenartigen Aufbau erinnern sie gleichzeitig an den Turmbau zu Babel. Für Hilbrich beginnt eigentlich erst mit Büchern die Zivilisation. Auf den Stufen dieser Bibliothek sieht man überall lesende Menschen. Aber Bücher sind für die Institutionen der Macht, egal ob kirchlich oder weltlich, auch eine Gefahr. Sie können deshalb brennen. „Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen“, hat Heinrich Heine gesagt. Hilbrich zeigt beides in der grandios und überwältigend arrangierten Autodafé-Szene, bei der eben Bücher verbrannt und Menschen so sehr von wolfsartigen, lauernden Wesen auf das Grausamste gefoltert werden, dass auch für die Zuschauer fast eine Schmerzgrenze erreicht wird. Nach dem Autodafé sind die Bücherwände dann leer.

Hilbrichs Inszenierung zeichnet sich insgesamt durch eine sehr intensive und klug durchdachte Personenführung aus. Die Wechselwirkung zwischen Politischem und Privatem wird deutlich herausgearbeitet. Bei der Freundschaftsbekundung zwischen Posa und Don Carlo (und auch später noch) spielt die knallgelbe Flagge Flanderns eine große Rolle. Die Szene wirkt wie ein Eid auf die Fahne. Bei der nächtlichen Begegnung zwischen Eboli und Don Carlo lodert bei ihr soviel Leidenschaft wie bei Carmen und Don José. Eindrucksvoll gerät auch die Auseinandersetzung zwischen König Philipp und dem Großinquisitor. Letzter sitzt dabei unbeugsam auf dem Thron - da bleibt kein Zweifel darüber, wer die eigentliche Macht im Staat hat. Keinen Zweifel gibt es auch daran, dass das Streben von Posa und Don Carlo nach Freiheit zum Scheitern verurteilt ist. „O Freiheit! Du bist ein böser Traum!“ kann man zu Beginn und am Ende in großer Schrift lesen. Trotz aller Meriten von Hilbrichs Inszenierung gibt es doch kleine Einschränkungen. Dass Eboli und die Hofdamen dem Pagen Tebaldo bis zur Vergewaltigung an die Wäsche gehen, ist überflüssig. Und beim Fontainebleau-Akt hört man lange nur die Stimmen hinter dem schwarzen Zwischenvorhang, bevor man schemenhaft etwas erkennt.

Dann wird (wieder einmal) darauf ein Live-Video projiziert, das zudem völlig unsynchron ist. Marko Lentonja und die Bremer Philharmoniker musizieren diesen Don Carlo durchgängig mit energievoller Spannung, mit großem Atem und viel Sinn für Feinheiten und dynamische Abstufungen. Allein der Orchesterausbruch nach Posas Auseinandersetzung mit Philipp geht tief unter die Haut. Auch die düstere Welt des Großinquisitors spiegelt sich eindrucksvoll im Orchester wider. Der Chor (Alice Meregaglia) zeigt sich ebenfalls von der besten Seite. In der Titelpartie hat Luis Olivares Sandoval viele schöne Momente und kann die Vorzüge seines Tenors gut zur Geltung bringen. Im späteren Verlauf muss man aber angesichts der Länge der Partie kleine Abstriche machen. Ob das eher helle Timbre von Michal Partyka unbedingt für den Posa geeignet ist, bleibt Geschmackssache. Er ist nicht unbedingt ein typischer Verdi-Bariton, verfügt aber über eine sichere Höhe und gestaltet die Partie mit viel Leidenschaft.

Sarah-Jane Brandon ist ebenfalls neu im Ensemble und begeistert als Elisabetta mit ihrem lyrischen Sopran, silbrigem Stimmklang und wunderbaren Piani. Patrick Zielke besticht als Philipp mit seiner Bühnenpräsenz und ausgefeilter Gestaltung. Die Tragik und auch die Brutalität der Figur werden sehr deutlich. Nathalie Mittelbach kann als Eboli nicht nur mit ihrem vehementen Ausbruch bei „O don fatale“ überzeugen. Der ukrainische Bassist Taras Shtonda gibt den Großinquisitor mit machtvoller Urgewalt. In kleineren Partien sind Stephen Clark als Mönch, Elisa Birkenheier als Tebaldo, Nerita Pokvytyte als Stimme vom Himmel und Christian-Andreas Engelhardt als Lerma und Herald zu hören.

Wolfgang Denker, 19.09.2022

Fotos von Jörg Landsberg

JENUFA

Premiere am 09.04.2022 besuchte Aufführung am 26.06.2022

Vernichtender Ehrenkodex

Da ist dem Regisseur Armin Petras und dem Dirigenten Yoel Gamzou zusammen mit einem hervorragenden Sängerensemble eine spannende und tief bewegende Produktion gelungen. Jenůfa von Leoš Janáček spielt eigentlich in Mähren im 19. Jahrhundert. Petras verlegt die Handlung in Zeiten des Umbruchs im letzten Jahrhundert: Im 1. Akt erinnern lässliche, aber nicht störende Videos (von Rebecca Riedel) an den Prager Frühling und den Zusammenbruch der Sowjetunion. Der menschenvernichtende Ehrenkodex und die alten Begriffe von Schande sind in dem Dorf, in dem Jenůfa lebt, aber noch präsent. Jenůfa erwartet von dem Hallodri Števa ein uneheliches Kind. Der ist aber nicht gewillt, seinen Pflichten nachzukommen. Da beschließt die Küsterin, Jenůfas Ziehmutter, das Baby umzubringen, um Jenůfa (und vor allem sich) die „Schande“ zu ersparen. Während der Hochzeit Jenůfas mit ihrem Stiefbruder Laca kommt alles ans Tageslicht. Die Küsterin bekennt sich schuldig und Jenůfa verlässt mit Laca das Dorf für eine glückliche Zukunft.

Bühnenbildner Julian Marbach hat für die Mühle, die Wohnräume und den Dorfplatz eine zweistöckige Konstruktion geschaffen, die mittels Drehbühne immer wieder eindrucksvoll variiert wurde. Petras gelingt eine intensive Charakterisierung aller Personen. Nadine Lehner zeigt beklemmend die Entwicklung Jenůfas vom schwärmerischen jungen Mädchen zum traumatisierten Opfer in tiefster Verzweiflung bis zur gereiften Frau, die ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt. Ihre stimmlichen und darstellerischen Facetten sind dabei von atemberaubender Vielfalt. Nicht weniger intensiv agiert Ulrike Schneider als Küsterin. In ihrer großen Szene im 2. Akt zeigt sie, dass diese Küsterin nicht nur die eiskalt kalkulierende Despotin ist, sondern auch mit Verzweiflung und Gewissensqualen kämpft. In diesem Akt haben die Videos eine sehr sinnvolle Funktion, weil sie die Gefühle der Küsterin und das Elend von Jenůfa in Nahaufnahmen noch verdeutlichen und verstärken. Hier zeigt sich die Inszenierung von ihrer stärksten Seite. Überflüssig hingegen ist das hinzugefügte Telefongespräch von Števas neuer Verlobter (Marie Smolka) vor dem 3. Akt.

Die beiden Tenorrollen werden von Luis Olivares Sandoval (Laca) und Christian-Andreas Engelhardt (Števa) sehr ansprechend gestaltet, wobei Kostümbildnerin Patricia Talacko den Števa mit seiner scheußlichen Perücke zur Karikatur degradiert. Die weiteren Partien sind mit Nathalie Mittelbach (alte Buryia), Stephen Clark (Altgesell), Christoph Heinrich (Richter) und Ulrike Mayer (Frau des Richters) bestens besetzt. Der Chor des Bremer Theaters (Einstudierung Alice Meregaglia) beweist einmal mehr seine hervorragende Qualität.

Das gilt auch für die Bremer Philharmoniker, die unter der Leitung von Yoel Gamzou die gesamt Pracht von Janáčeks Musik in allen Farben und Schattierungen zum Klingen bringen. Die mächtigen Ausbrüche, die folkloristischen Anklänge und die zarteren Momente - alles wird in den richtigen Proportionen zueinander gesetzt. Ein großer Abend auch für die Bremer Philharmoniker!

Wolfgang Denker, 27.06.2022

Fotos von Jörg Landsberg

DER BAJAZZO

Premiere am 30.10.2021

Ein Zwilling allein

Im Jahr 1883 schrieb der Mailänder Verleger Edoardo Sonzogno erstmalig einen mehrfach wiederholten Wettbewerb für Komponisten aus. Zugelassen waren einaktige Opern. Diesen Wettbewerb gewann Pietro Mascagni 1889 mit seiner Oper „Cavalleria rusticana“. Auch Ruggero Leoncavallo beteiligte sich später an diesem Wettbewerb mit der Oper „I Pagliacci“.

Die wurde allerdings aus formalen Gründen abgelehnt, weil sie ein zweiaktiges Werk ist. Gleichwohl - „Cavalleria rusticana“ und „I Pagliacci“ sind die „Flaggschiffe“ des Verismo. Meistens werden beide Opern zusammen aufgeführt, weshalb sie auch als veristische Zwillinge bezeichnet werden. Andere Kopplungen sind eher die Ausnahme, aber Bremen hat „I Pagliacci“ sogar schon einmal (1964) zusammen mit Strawinskys „Die Nachtigall“ aufgeführt. In der neuen Opern-Premiere von Leoncavallos I Pagliacci (Der Bajazzo) kommt nun einer der „Zwillinge“ allein - wahrscheinlich weil kurze Opernabende ohne Pause in Corona-Zeiten noch als angemessen angesehen werden. Es gibt an diesem Abend drei Debüts und einen Abschied. Die aus Tschechien stammende Sopranistin Marie Smolka wechselte vom Landestheater Coburg fest ins Bremer Ensemble. Sie singt die Nedda. Der aus Korea stammende lyrische Bariton Elias Gyungseok Han debütiert als Silvio und Ulrike Schwab führt erstmals Regie am Bremer Theater. Der junge Dirigent Killian Farrell wird Ende des Jahres nach Stuttgart wechseln.

Wo ist die Grenze zwischen Künstler und Mensch? Wo die zwischen Bühne und Publikum? Gibt es sie überhaupt? Was fordert die Kunst? Und wie viel ist man bereit, dafür zu opfern? Das sind die Fragen, die Ulrike Schwab zum Ausgangspunkt ihrer Inszenierung gemacht hat. Und sie sucht am Beispiel des Künstlerehepaars Canio und Nedda darauf eine Antwort zu finden. Die Gauklertruppe um diese beiden ist eine Welt aus Schein, aus Eifersucht, aus Begehren und Verletzungen, aus unerfüllten Sehnsüchten. Nedda sehnt sich nach einem besseren Leben an der Seite ihres Liebhabers Silvio. Tonios Triebe münden in Bösartigkeit und Canio ahnt, dass er Neddas Liebe längt verloren hat und bringt sie am Ende um. Bei Schwab erschießt sie sich allerdings mit einem Gewehr und wird in ihrem blutverschmierten weißen Gewand wie eine Christus-Figur in die Höhe gezogen.

Für Bühne und Kostüme zeichnet Rebekka Dornhege Reyes verantwortlich. Ein richtiges Bühnenbild gibt es aber eigentlich nicht. Hier wird vor allem mit der Schwebebühne gearbeitet, bei der die Fläche mit ihren vielen Luken mal gekippt, mal in schwindelnde Höhen gefahren wird. Bei den Kostümen sind die Rollen zwischen den Gauklern und dem dörflichen Publikum getauscht. Canios Truppe ist fast normal gekleidet, während die Dorfbewohner in ihren knallbunten Kostümen eher in einem Zirkus angesiedelt sind. Ulrike Schwab hat viel im Performance-Bereich gearbeitet. Körperlichkeit und Bewegung sind ein zentrales Element ihrer Inszenierung. Gleich zu Beginn sieht man eine gläserne Vitrine, in der Nedda liegt. Ihr Körper wird quasi ausgestellt. Der Harlekin jongliert bei seiner Serenade und das rein orchestrale Intermezzo untermalen alle mit marionettenhaften, pantomimischen Bewegungen. Das Vogellied singt Nedda in einer Art Vogelkäfig in luftiger Höhe - ein etwas plattes Symbol, wenn auch schön anzusehen.

Überhaupt - längst nicht alles ist nachvollziehbar, was in Schwabs Regie auf der Bühne passiert. Warum wickelt sich Nedda in eine Plastikfolie? Warum verfolgt Canio seinen Nebenbuhler (eine lächerliche Szene!) unter einer Plane? Und warum stehen alle beim eigentlich dramatischen, aktionsreichen Finale in Glaskäfigen? Hier wurde mitunter überzogen. Nicht zwingend war auch das eingeschobene Lied In der Nacht von Robert Schumann, nur um auf ein anderes Künstlerehepaar (Robert und Clara Schumann) hinzuweisen. Dass Killian Farrell Bremen verlässt, kann man nur bedauern. Seine opulente Wiedergabe mit punktgenauen dramatischen Zuspitzungen, mit süffigem Wohlklang und Sinn für Proportionen war eine Klasse für sich. Das kann man auch von Marie Smolka sagen, die als Nedda ohne Einschränkungen überzeugte. Mit ihrem silbrigen und kraftvollen Sopran, mit ihrer feinen Pianokultur und ihrer attraktiven Bühnenerscheinung ist sie ein großer Gewinn für das Bremer Theater.

Dass Claudio Otelli ein Sängerdarsteller von Format ist, hat er wiederholt bewiesen. Auch als Tonio überzeugte er mit Präsenz und sehr höhensicherem Bariton. Luis Olivares Sandoval sang den Canio durchweg ansprechend, auch mit viel Leidenschaft, blieb aber etwas hinter seinen Möglichkeiten zurück Einen guten Eindruck hinterließen auch Elias Gyungseok Han als Silvio und Diego Silva als Harlekin. Ein Sonderlob gebührt dem prachtvoll auftrumpfenden Chor in der Einstudierung von Alice Meregaglia.

Wolfgang Denker, 31.10.2021

Fotos von Jörg Landsberg

DAS SCHLAUE FÜCHSLEIN

Premiere am 24.09.2021

Marko Letonja zaubert Poesie herbei

Diese Premiere wurde deutlich von einem Gefühl beherrscht - dem Gefühl der Dankbarkeit. Dankbarkeit des Publikums, endlich wieder live eine Oper im Theater erleben zu können, und Dankbarkeit der Künstler, wieder auftreten zu können und Beifall zu erhalten.

Da spielte es auch keine Rolle, dass keine der ganz populären Opern gegeben wurde. Aber Das schlaue Füchslein von Leoš Janáček ist ein liebenswertes Werk, das die Natur, den Wald, die Tier- und die Menschenwelt märchenhaft charakterisiert, das den ewigen Kreislauf des Lebens und die Harmonie der Natur schildert. Janáček gelang mit diesem Werk eine Art tschechischer „Sommernachtstraum“.

Für Bremens GMD Marko Letonja war es eine besondere Premiere, denn er dirigierte wegen Corona erst jetzt erstmals im Theater am Goetheplatz. Und es war auch seine erste Begegnung mit diesem Werk.

Das schlaue Füchslein hat ungewöhnlich viele rein orchestrale Anteile - die Oper wird fast mehr vom Orchester als von den Sängern getragen. Die Bremer Philharmoniker spielen in reduzierter Besetzung die gut durchhörbare, mitunter kammermusikalisch feine Fassung von Jonathan Dove. Aber man vermisst nichts. Marko Letonja musiziert den vielfarbigen Orchestersatz mit strömendem Wohlklang und, setzt die dem Tonfall der Sprache abgelauschte Rhythmik präzise und delikat um. Den zahlreichen Zwischenspielen sichert er reiche Ausdruckskraft. Stets erklingt die Musik natürlich und absolut organisch. Letonja ist es, der die Poesie herbeizaubert und den Kreislauf der Natur in der Musik verdeutlicht.

Und das ist gut so, denn Regisseurin Tatjana Gürbaca schließt Natur und Wald völlig aus. Als Spielfläche dient eine schiefe Ebene (Bühne von Henrik Abt), die wie eine kleine Zirkusarena aussieht. Auf der Rückseite ist ein vollgestopftes Wohnzimmer als Dachs- bzw. Fuchsbau zu sehen. Die nicht unbedingt schönen Kostüme von Silke Willrett machen zwischen Mensch und Tier kaum Unterschiede. Für das Füchslein reicht ein rot-braunes Kleid. Die Hühner mutieren zu einer Art Zirkuskapelle. Eigentlich bilden Tier- und Menschenwelt einen großen Kontrast, aber Gürbaca hat die Grenzen beider Welten (ganz im Sinne Janáčeks) aufgehoben. Sie verschmelzen sogar, wenn der Förster und das Füchslein sich einen innigen Kuss geben. Hübsch wird das Liebeswerben des Fuchses um die Füchsin ausformuliert. Man hätte sich die Personenführung noch prägnanter, vielleicht auch humorvoller vorstellen können. Aber es gelingt Gürbaca szenischen Kreis zu schließen. Am Beginn und am Ende turnt eine Akrobatin an Tuchbahnen und die Äpfel kullern aus der Tasche des Försters. Der stirbt allerdings nicht im Einklang mit der Natur, so ist der Eindruck, sondern in einsamer Endzeitstimmung.

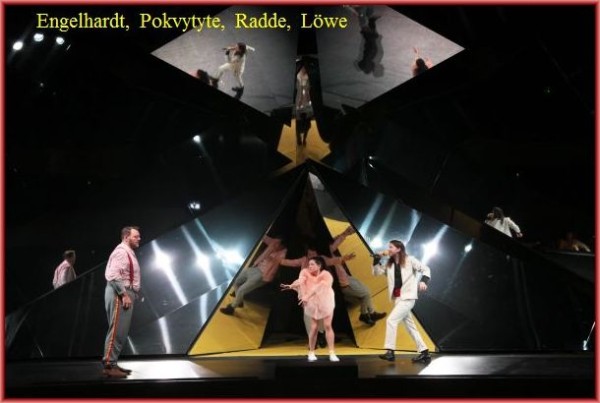

Die Sängerleistungen bewegen sich durchweg auf hervorragendem Niveau. Marysol Schalit als selbstbewusstes Füchslein, Christoph Heinrich als kantiger Förster und Nadine Lehner als eleganter Fuchs prägen die Aufführung nachhaltig. In weiteren Partien bewähren sich u. a. Stephen Clark als Landstreicher, Christian-Andreas Engelhardt als Schulmeister, Daniel Eggert als Dachs und Pfarrer sowie Ulrike Mayer als Försterin.

Wolfgang Denker, 26.09.2021

Fotos von Jörg Landsberg

L’ ITALIANA IN ALGERI

Premiere am 12.06.2021

Gute Laune in der Abenddämmerung

Eigentlich sollte die zweiaktige Oper L’ Italiana in Algeri („Die Italienerin in Algier“) von Gioachino Rossini schon als Silvester-Premiere im Theater am Goetheplatz für gute Laune sorgen. Die Aufführung im Theater hat Corona bekanntlich verhindert, nicht aber die gute Laune, die die verspätete Premiere - jetzt im Theatergarten - bescherte. Der Theatergarten ist der Ort, an dem sich früher das Stadttheater befand, bevor es 1944 ausgebombt wurde.

Der Regisseur Josef Zschornack und die musikalische Leiterin Alice Meragaglia haben dazu eine eigene Fassung erarbeitet. Die eigentlich über zweistündige Oper wurde auf pausenlose 90 Minuten verkürzt, indem u. a. sämtliche Rezitative gestrichen wurden. Zudem wurden einige Retuschen im italienischen Text vorgenommen, weil man Begriffe wie „Muselman“ nicht stehen lassen wollte…

Überhaupt ist der Bezug zu Algerien hier völlig eliminiert.

Der Ort der Handlung wird beliebig und nicht mehr festgelegt. Mustafa ist hier kein Sultan sondern der Besitzer von einem Kiosk, der die Leute mit Getränken und Snacks versorgt. Hier geht es nicht mehr um ein orientalisches Märchen, sondern um die wechselseitigen Beziehungen der Charaktere, die ort- und zeitlos sind. Das ist Regisseur Josef Zschornack ganz gut gelungen. Und er setzt auch eigene Akzente: Elvira ist nicht die verstoßene Ehefrau, die am Ende zu ihrem Mann zurückkehrt und sich in ihr Schicksal fügt. Vielmehr gelingt es ihr, Mustafa den Kiosk abzuluchsen, dessen Besitzerin sie dann wird. Mustafa hat im wörtlichen Sinne die Pappnase auf.

Den Kiosk hat Bühnenbildnerin Carla Maria Ringleb farbenfroh und liebevoll ausgestattet, ebenso gefallen die Kostüme von Kristin Herrmann. Nur am Anfang treten die Solisten mit Masken auf, damit wir Corona nicht ganz vergessen.

Musikalisch war die Beschränkung der Bremer Philharmoniker auf ein nur elfköpfiges Ensemble schon ein kleiner Wermutstropfen. Da hätte man sich oft mehr Streicher und einen üppigeren Klang gewünscht. Aber Alice Meragaglia hat aus den Gegebenheiten das Beste gemacht. Wie sie die Musik mit rhythmisch sicherem Zugriff und mit ausgefeilten Akzenten umsetzte, verdient Bewunderung. Selbst das irrwitzige Finale des 1. Aktes wackelte an keiner Stelle.

Gesanglich standen vor allem Hyojong Kim als Lindoro und Nathalie Mittelbach als Isabella für das hohe Niveau der Aufführung. Mittelbach hatte gleich bei ihrem effektvollen Auftritt mit „Cruda sorte“ einen fulminanten Einstand. Sie ließ ihren beweglichen, ausdrucksvollen Mezzo in allen Lagen funkeln und spielte gekonnt mit den dunklen Farben des Brustregisters. Kim setzte mit seinem lyrischen Tenor von ausgesprochen schönem Timbre die Liebessehnsucht des Lindoro in strömenden Klang um. Nicht nur sein tragfähiges Piano sorgte für bezaubernde Momente.

Auch Stephen Clark erfüllte mit Bühnenpräsenz und viel Spielfreude die Partie des Mustafa sehr ansprechend. Sein schlanker Bass zeichnet sich durch Agilität und markanten Klang aus. Mustafas Ehefrau Elvira fand in María Martín Gonzáles eine persönlichkeitsstarke Interpretin mit leuchtenden Spitzentönen. Mariam Murgulia als Zulma, Diego Savini als Matteo und Alberto Gallo als Haly rundeten die Ensembleleistung ab.

Wolfgang Denker, 13.06.2021

Fotos von Jörg Landsberg

PRESSEKONFERENZ ZUR SPIELZEIT 2020/21

am 19.06.2020

Behutsame Planung

Die Pressekonferenz am 19.06.2020 zur Spielzeit 2020/21 vermittelte schon mal eine Vorstellung davon, wie es im Bremer Theater demnächst aussehen könnte. Jede zweite Stuhlreihe war entfernt und zwischen den einzelnen Zuhörern mussten mindestens zwei Sitze frei bleiben. Die Kapazität wird durch diese Maßnahme von über 800 auf nur noch 103 Plätze reduziert. Intendant Michael Börgerding erläuterte seine Pläne für das Musiktheater, das Schauspiel, die Tanz-Sparte und das Jugendtheater auch erst bis zum 31. Dezember. Danach ist noch alles offen - davor aber eigentlich auch. Aus diesem Grund gibt es auch noch kein gedrucktes Jahresheft für die gesamte Spielzeit. Das Motto für die neue Saison stand aber schon lange vor Corona fest: „Neue Realitäten“ - passender könnte es nicht sein.

Eröffnet wird mit einer Gala Mit Abstand das Schönste (13.9.), bei der das Ensemble Arien, Duette und Terzette serviert - alles mit Klavierbegleitung. Es folgt am 1. 10. von Francis Poulenc La voix humaine (Die menschliche Stimme) mit Nadine Lehner, am Klavier begleitet von Killian Farell (1.10.).

Imagine (17.10.) ist ein Lieblingsprojekt von GMD Yoel Gamzou. Dabei handelt es sich um einen von Tom Ryser szenisch eingerichteten John-Lennon-Liederabend. Michael Talke wird Papageno erfindet die Zauberflöte (7.11.) inszenieren. Bei dieser „kleinen Fassung einer großen Oper“ führt Schauspieler Simon Zigah als Papageno durch das Geschehen.

Mit einer halbszenischen Produktion von Rossinis L’ Italiana in Algeri (11.12.), die musikalisch von Alice Meregaglia geleitet und szenisch von Martin G. Berger betreut wird, endet die behutsame Planung. Was und in welcher Form in der zweiten Spielzeithälfte möglich sein wird, hängt sicher auch von den dann gemachten Erfahrungen ab.

Wolfgang Denker, 20.06.2020

Foto von Jörg Landsberg

Wolfgang Rihm

JAKOB LENZ

Premiere am 30.01.2020

Sezierung einer Seele

Dieser Opernabend mit Jakob Lenz von Wolfgang Rihm wirkt lange nach und dürfte sich bei den meistern Zuschauern tief ins Gedächtnis gebrannt haben. Und das aus mehreren Gründen: Zum einen ist da die singuläre Leistung von Claudio Otelli in der Titelpartie, zum anderen sind es die Inszenierung von Marco Štorman und die Bühnengestaltung von Jil Bertermann, die für beklemmende, intensive Hochspannung von der ersten bis zur letzten Sekunde sorgen. Und es ist natürlich die Begegnung mit dem ungewöhnlichen Werk von Wolfgang Rihm, das die Bezeichnung Kammeroper trägt, aber die Anforderungen und Qualitäten eines Schauspiels mit denen einer Oper verbindet.

Jakob Lenz (1751-1792) war ein Sturm-und-Drang-Dichter. Sein Vater war Pfarrer und auch Lenz studierte zunächst Theologie, brach das Studium aber ab, was zu einem Bruch mit dem Vater führte. Lenz machte die Bekanntschaft von Goethe und gewann zeitweilig dessen Freundschaft. Der psychische Zustand von Lenz verschlechterte sich. Deshalb besuchte er den Pfarrer Oberlin, um sich dort zu erholen. Oberlins Aufzeichnungen waren die Grundlage von Georg Büchners Erzählung „Lenz“, diese wiederum für Rihms 1979 in Hamburg uraufgeführte und aus dreizehn Szenen bestehende Oper.

Jil Bertermann hat auf der eigentlichen Bühne ein „anatomisches Theater“ gebaut. Dieses besteht aus steil ansteigenden Rängen in kreisrunder Anordnung und orientiert sich an dem heute noch zu besichtigenden anatomischen Theater, das 1594 in Padua gebaut wurde.

Damals wurden dort Leichen öffentlich obduziert. Bei „Jakob Lenz“ ist es die Seele der Titelfigur, die „seziert“ wird. Lenz befindet sich in einer lebensbedrohenden Krise. Die Loslösung vom Vater, der Zweifel an seinem eigenen Schaffen, die Konflikte mit der Religion und nicht zuletzt die Suche nach seiner Stellung in der Gesellschaft, von der er sich unverstanden fühlt, sind gebündelte Faktoren, die ihn dem Wahnsinn näher rücken. Und dann ist da noch seine unerwiderte Liebe zu Friedrike Brion, die er tot wähnt. Diese Friederike wird von Sibylle Bülau verkörpert und erinnert in ihrem Aussehen etwas an Hildegard Hamm-Brücher. Sie sitzt stumm im eigentlichen Zuschauerraum, ihre Erscheinung wird mittels Kamera auf eine Leinwand übertragen. Am Ende kommen Jakobs Freund Kaufmann und der Pfarrer Oberlin zu dem Schluss, dass Lenz nicht mehr zu helfen sei.

Die Bariton-Partie des Lenz ist eine Mammutaufgabe. Sie ist stilistisch ein wenig mit der des Wozzeck vergleichbar. Sie wechselt zwischen Gesang, Sprechgesang und gesprochenem Wort - mit häufigen Ausflügen in die Kopfstimme.

Claudio Otelli bewältigt diese Partie in geradezu sensationeller Weise. Sein Porträt einer zerfallenden Seele ist von atemberaubender Intensität. Da wird jede Nuance in Spiel und Stimme zum Ereignis. Seine expressive Gestaltung und seine physische Präsenz sind über die gesamte Spieldauer von 75 Minuten gefordert. Toll! Die vergleichsweise kleineren Partien von Oberlin und Kaufmann werden von dem Bassisten Christoph Heinrich und dem Tenor Christian-Andreas Engelhardt ebenfalls mit Bravour und reichem Ausdruck gestaltet.

Regisseur Marco Štorman ist das Kunststück gelungen, das an äußerer Handlung eigentlich arme Stück trotzdem zu einem Theaterabend voll berstender Spannung zu formen. Die kreisrunde Spielfläche wirkt wie eine Zirkusarena, die zwischendurch auch mit Wasser gefüllt wird. Die inneren Stimmen, von denen Lenz quälend heimgesucht wird, werden von sechs Sängerinnen und Sängern des Chors ausgefüllt. Mal erscheinen sie auf den Tribünen, mal hinter dem Orchester. Auch der Kinderchor, deren Mitglieder wie Doubles von Lenz wirken, hat symbolträchtige Aufgaben.

Rihm hat bei seiner Musik mit vielen Zitaten gearbeitet. Der Rhythmus einer Sarabande tönt auf, ebenso ein Ländler. Es gibt Anklänge an Choräle und Motetten. Sogar das Lied „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ wird zitiert.

Das von Killian Farrell geleitete Orchester besteht aus elf Musikern der Bremer Philharmoniker: Drei Celli, zwei Oboen, Kontrafagott, Fagott, Trompete, Posaune, Schlagwerk und Cembalo. Die vielschichtige Musik von Rihm wird hier optimal zum Klingen gebracht, insbesondere in den verschieden Zwischenspielen. Ein nachhaltiger und das Publikum fordernder Opernabend, den man sich nicht entgehen lassen sollte!

Wolfgang Denker, 02.02.2020

Fotos von Jörg Landsberg

ALCINA

Premiere am 10.11.2019

Der Machtverlust einer Zauberin

Die Oper Alcina (1735) von Georg Friedrich Händel ist lang. Auch in Bremen dauert sie trotz einiger Kürzungen (die Figur des nach seinem Vater suchenden Oberto taucht z. B. gar nicht auf) noch immer fast dreieinhalb Stunden. Und bei der Bauart des Werkes, bei dem es praktisch keine Ensembleszenen gibt und sich „nur“ eine Arie an die andere reiht, sind Längen vorprogrammiert. Dabei gibt die Handlung eigentlich viele Gelegenheiten für „barocken Zauber“: Sie basiert auf einer Episode aus Ludovico Ariosts „Orlando furioso“, einem Abenteuerroman des 16. Jahrhunderts, und spielt auf einer von der Zauberin Alcina beherrschten Insel.

Alcina verführt ihre Liebhaber scharenweise und verwandelt sie, wenn sie ihrer überdrüssig wird, in Tiere, Steine oder Blumen. Auch Ruggiero verfällt ihr und verlässt für sie seine Verlobte Bradamante. Bradamante und ihrem Vertrauten Melisso gelingt es aber mittels eines Gegenzaubers, Ruggiero aus Alcinas Reich zu befreien und für ein glückliches Ende zu sorgen. Auch Alcinas Schwester Morgana und ihr Geliebter Oronte finden nach diversen Eifersüchteleien dauerhaft zusammen. Alcina ist die Verliererin, die Macht, Glück und Jugend einbüßt.

Regisseur Michael Talke betont in seiner Inszenierung nicht in erster Linie den Aspekt der „Zauberoper“, sondern sieht das Werk vor allem als philosophisches Psychogramm. Denn das Handlungsgerüst ist aus seiner Sicht eigentlich nur die Klammer für die vielen Affekte, die in Händels Arien ihren Ausdruck finden: Liebe, Verlustangst, Eifersucht, Kränkung, Wut, Enttäuschung, Macht, Ohnmacht und vieles mehr. Trotzdem bleibt die Imagination einer Zauberwelt erhalten. Dafür stehen auch die Bühnenbilder von Thilo Reuther.

Er hat sich bei seiner Konzeption von dem niederländischen Maler Otto Marseus van Schrieck inspirieren lassen, der für seine Stilleben bekannt geworden ist. Oft zeigen seine Bilder üppige Blüten einerseits, Zerfall und Morast andererseits. Dieser Naturwelt stellt Reuther mit dem Gerüst eines Einfamilienhauses eine bürgerliche Welt (die von Ruggiero und Bradamante) gegenüber. Auch ein Schiff, mit dem man die Insel erreicht (und wichtiger: auch wieder verlässt) ist zu sehen. Und immer wieder laufen Menschen mit Tierköpfen durch die Szene - die dunkle Kehrseite von Alcinas Zauberwelt.

Talkes Personenführung ist stets lebendig und besonders bei Morgana von viel tänzerischer Bewegung geprägt. Anschaulich werden Alcinas Verführungsmechanismen gezeigt, wenn sie Ruggiero eine Blume zuwirft (wie Carmen dem Don José) und der ihr fasziniert in ihr Reich folgt. Den Untergang von Alcinas Reich verdeutlicht Talke sehr eindringlich.

Auf der Bühne sind alle farbenfrohen Blüten verschwunden, dafür hängt ein riesiges, bedrohliches Insekt vom Schnürboden herab. Und auch die vorher bonbonfarbenen Kostüme (von Regine Standfuss) haben allen Glanz verloren. Alcina sieht fast wie ein gerupftes Huhn aus. Und wenn ihr auch noch die Perücke heruntergerissen wird und sie kahlköpfig dasteht, ist sie nur noch ein Bild des Jammers. Hier wird deutlich: Alcina ist eine tragische Figur. Sie wird sich durch den Verlust des Geliebten ihres Alterns bewusst. Was bleibt, ist ein alternder, einsamer Mensch. Einen kleinen Schlussgag gönnt sich Talke auch. Nachdem Alcina im Wasser entsorgt wurde, taucht sie wieder auf, streut Blumen und lockt jetzt Bradamante in ihr neues Reich. Siegt nun die Vernunft (Ruggiero) oder das Gefühl (Alcina)?

Musikalisch glänzt die Sängerschar mit einem Feuerwerk der Koloraturen. Marysol Schalit kann als Alcina alle Facetten der Figur in virtuosen Gesang umsetzen. Auch Ulrike Mayer ist mit ihrem schönen Mezzo ein sehr präsenter, technisch versierter Ruggiero. Einen guten Eindruck hinterlässt auch die Gastsängerin Candida Guida als Bramante, auch wenn ihr die Koloraturen nicht ganz so leichtfüßig gelingen.

Einfach bezaubernd ist Nerita Pokvytyté als Morgana. Ihr Charme und ihre stimmliche Brillanz rücken die Rolle ganz in den Vordergrund. Und die Kabbeleien mit ihrem Liebhaber Oronte machen einfach Vergnügen. Diesen Oronte singt Luis Olivares Sandoval. Eigentlich ist Barockmusik nicht unbedingt seine Domäne, aber er findet sich mit seinem ausdrucksvollen Tenor gut in die Musik Händels ein. Den Melisso gestaltet der Bassist Stephen Clark mit schlanker Tongebung und durchweg überzeugend.

Am Pult der Bremer Philharmoniker kann Marco Comin mit kluger Disposition und einem gut austarierten Händel-Klang gefallen.

Wolfgang Denker, 11.11.2019

Fotos von Jörg Landsberg

JUAN DIEGO FLÓREZ

Konzert am 05.11.2019

Neue Farben in der Stimme

Einen weiteren Glanzpunkt (nach Elina Garanča) bescherte Juan Diego Flórez in der diesjährigen Reihe „Glocke Vokal“. Flórez, der schon bei seinem Bremen-Debüt vor fünf Jahren im Rahmen des Musikfestes mit einem Liederabend begeisterte, kam diesmal in großer Besetzung mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und mit etwas anderem Repertoire. Rossini, Bellini oder Donizetti tauchten nicht im Programm auf. Im Mittelpunkt standen statt dessen Werke von Giuseppe Verdi - klugerweise die leichteren Partien wie der Duca im „Rigoletto“, der Alfredo in „La Traviata“ oder der Oronte in „I Lombardi“. Das sind Partien, die zu seiner stimmlichen Entwicklung, nämlich zu einer substanzreicheren Mittellage, perfekt passen. Die Leichtigkeit seiner Höhe und die geschmeidige Agilität seines Tenors hat Flórez sich bewahrt.

Gleich die Ballade des Herzogs „Questa o quella“ singt Flórez mit siegesgewissem Charme und großer Eleganz. „Ella mi fu rapita…Parmi veder le lagrime“ (auch aus „Rigoletto“) verlangt emotionale Tiefe und viel Legato. Beides erfüllt Flórez glanzvoll. Die Schlussphrase versieht er sogar mit einem Triller. In Duktus und Aufbau ähnlich ist die Arie „Lunge da lei“ aus „La Traviata“. Auch hier überzeugt Flórez mit feinster Phrasierung und der Wärme seines Tenors. Bei der Cabaletta lässt er es mit fulminanten Spitzentönen virtuos „krachen“. Mit Ausschnitten aus „Attila“, „I Lombardi“ und „I due Foscari“ kommt auch der frühe und mittlere Verdi zu Wort. Die schmerzvolle Romanze des Foresto (aus „Attila“) gestaltet Flórez mit effektvollen, lang ausgehaltenen Spitzentönen. Bei der Arie „Brezza del suol natio“ und der anschließenden Cabaletta aus „I due Foscari“ zeigt er expressive Dramatik.

Das von Jader Bignamini kompetent und spannungsvoll geleitete Orchester steuert in diesem ersten Teil neben der Ouvertüre zu „Nabucco“ und dem Vorspiel zu „La Traviata“ als Rarität die noch an Donizetti erinnernde Ouvertüre zu „Un giorno di regno“ bei - ein schwungvolles, hier sehr spritzig musiziertes Stück.. Im zweiten Teil gibt es dann noch den Ungarischen Marsch aus „La damnation de Faust“ und das Intermezzo aus „Cavalleria rusticana“.

Dieser zweite Teil wird mit den bekanntesten Lehár-Schlagern eröffnet: „Dein ist mein ganzes Herz“, „Gern hab’ ich die Frau’n geküsst“ und „Freunde, das Leben ist lebenswert“. Aber hier ist Flórez nicht wirklich zu Hause. Er zieht sich zwar achtbar aus der Affäre, aber die Kraft in der Mittellage reicht nicht ganz. Dafür ist er bei „Pourquoi me réveiller“ aus „Werther“ wieder ganz in seinem Element, da stimmt einfach alles. Auch die „Blumenarie“ aus „Carmen“ serviert Flórez mit viel Gefühl, mit viel Ausdruck und einem wunderschönen Piano am Schluss. Glanzstück ist aber „Che gelida manina“ aus „La Boheme“, das so leicht und schwärmerisch erklingt, wie man es selten hört.

Ohne Zugaben lässt das Publikum Flórez natürlich nicht gehen. Insgesamt sechs Zugaben werden es! Und die sind überraschend und sorgen für eine ganz intime Stimmung. Flórez setzt sich nämlich auf einen Stuhl und begleitet sich selbst auf der Gitarre. Der Tango „El dia que me quieras“ (von Carlos Gardel) ist ebenso dabei wie „Cielito lindo“ (von Cortés) oder „Cucurrucucú paloma“ (von Tomás Mendéz). Das sind wahrhaft beglückende und bezaubernde Momente. Zum Ende (dann wieder mit Orchester) zwei Nummern, die wohl jeder gern singt: „Granada“ (von Agustin Lara) und „Nessun dorma“ (aus „Turandot“). Tenor bleibt eben Tenor.

Wolfgang Denker, 06.11.2019

Fotos von Kay Michalak

DON GIOVANNI

Premiere am 20.10.2019

Das Ende einer Drogenkarriere

Don Giovanni ist krank, sehr krank. Er hustet Blut und ist auch noch drogensüchtig. Am Beginn ist das noch gar nicht so klar - da kommen Don Giovanni und Leporello eher wie halbstarke Rotzlöffel daher, die ihre Pubertät noch nicht überwunden haben. Aber wenn die Hustenattacken immer stärker werden und das Blut auf Don Giovannis Hemd nicht mehr zu übersehen ist, wird es deutlich: Hier geht ein armer Teufel jämmerlich zu Grunde.

Regisseurin Tatjana Gürbaca hat in ihrer Bremer Inszenierung eine ganz eigene Sicht auf Mozarts Don Giovanni entwickelt. Vom „Mythos Don Giovanni“ bleibt dabei nicht viel übrig. Auch Zeit und Ort bleiben offen. Klaus Grünberg schuf einen Bühnenraum, der auch für Samuel Becketts „Warten auf Godot“ passend gewesen wäre: Eine einsame Straße durch ein Feld mit Kohlköpfen, die aus dem Nichts kommt und ins Nichts führt. An einer Biegung unter einer Straßenlaterne spielt der gesamte „Don Giovanni“. Eine nächtliche Endzeitstimmung mit viel Regen wird hier beschworen. Eine Grube für den Komtur und Don Giovannis Höllenfahrt ist auch schon ausgehoben. Aber eine richtige Höllenfahrt wird es am Ende nicht, eher eine ordentliche Beerdigung mit Trauergästen.

Den Gedanken, Don Giovanni als Außenseiter der Gesellschaft zu sehen, der den Tod vor Augen hat und sich in jeden ausschweifenden Exzess stürzt, zieht Gürbaca konsequent durch. Ob er seine erotischen Obsessionen wirklich erlebt oder ob sie nur in seinem Drogenrausch existieren, bleibt offen. Der Ansatz ist durchaus interessant, aber über die Details kann man streiten. Müssen Don Giovanni und Leporello ständig die Hosen fallen lassen? Feinripp-Paraden hat man in den letzen Jahren wirklich zur Genüge gesehen. Manche Dinge sind einfach übertrieben und nervig, etwa Leporellos ständiges Gezappel, wodurch die Wirkung der Champagner-Arie sogar beschädigt wird. Und wenn Leporello Zerlinas skurrile Hochzeitsgesellschaft wie ein Sandmännchen mit seinem Rauschgiftpulver bestreut, mündet das sofort in eine Massenorgie.

Hinter Donna Annas Fassade schlummert ein erotischer Vulkan. Mit verbundenen Augen wird sie von Don Giovanni herbeigeführt und lässt sich bereitwillig die Strumpfhose ausziehen. Der biedere Don Ottavio genügt ihr offenbar nicht. Später greift auch sie zum Joint. Dass Donna Elvira ihren Don Giovanni unbedingt zurück haben will, ist verständlich - immerhin ist sie von ihm schwanger. Leporello und Don Giovanni gebärden sich durchweg lärmend und wie völlig durchgeknallte Typen, wobei letzterer auch schon mal wie in einem Horror-Film mit der Axt durch die Gegend rennt. Das berühmte Ständchen singt Don Giovanni allerdings nicht für eine Frau, sondern für den Komtur. Ihn bittet er, sein Fenster (zum Tod) zu öffnen.

Birger Radde als Don Giovanni und Christoph Heinrich als Leporello machen ihre Sache gut. Radde singt mit virilem Bariton und spielt mit ausufernder Präsenz. Heinrich ist für dieses Konzept genau der richtige Partner. Mima Millo ist neu im Bremer Ensemble und gibt mit kraftvollem Sopran einen guten Einstand als Donna Anna. Patricia Andress ist die Donna Elvira und hinterlässt besonders mit ihrer Arie „Mi tradi quell’ alma ingrata“ einen nachhaltigen Eindruck.

Hyojong Kim beschert als Don Ottovio mit seiner Arie „Dalla sua pace“ reinsten Wohllaut. Schade, dass seine zweite Arie gestrichen war. Aufhorchen lässt KaEun Kim als Zerlina. Mit Anmut und silbrigem Sopranglanz rückt sie die Partie in den Vordergrund. Als Masetto löst Stephen Clark mit geschmeidigem Bass die Rolle aus dem Verlierer-Image. Obwohl bereits in den Ruhestand verabschiedet, kann man dem verdienstvollen Loren Lang hier noch einmal als Komtur begegnen. Der Chor (Alice Meregaglia) singt in bewährter Qualität.

Am Pult der Bremer Philharmoniker steht der vielseitige Hartmut Keil, der die Musik versiert aufblättert und die Sänger umsichtig begleitet. Die Balance zwischen „dramma“ und „giocosa“ wird gewahrt. Die wirklich wuchtige Dramatik spart er sich für das Finale auf.

Wolfgang Denker, 21.10.2019

Fotos von Jörg Landsberg

DER ROSENKAVALIER

Premiere am 20.09.2019

Mehr Triebe und Angst als Gefühle

Nachdem Richard Strauss die musikalische Welt mit „Salome“ und „Elektra“ in Erstaunen versetzt hatte, wurde ihm nach der Uraufführung des Rosenkavaliers 1911 von einigen Kritikern Anachronismus vorgeworfen.

Denn diese „Komödie für Musik“, geschaffen aus dem Geiste Mozarts, galt manchen als „Gipfel des Konservatismus“. Gleichwohl - Richard Strauss und sein Librettist Hugo von Hofmannsthal haben hier ein zeitloses Meisterwerk geschaffen, eine Komödie, deren Akteure mit warmer, tief berührender Menschlichkeit gezeichnet sind. „Der Rosenkavalier“ ist bis heute die populärste Oper von Richard Strauss.

Konservatismus ist etwas, was man der Inszenierung von Frank Hilbrich gewiss nicht vorwerfen kann. Das betrifft die Regie und auch die Bremer Fassung des Rosenkavaliers. Denn von den über zwanzig Partien sind hier gerade mal acht übrig geblieben. Die Leitmetzerin, Annina, Valzacchi, der Haushofmeister, der Wirt, der Tierhändler und viele andere - sie treten hier nicht in Erscheinung. Auf die Spieldauer wirken sich diese Striche mit vielleicht insgesamt einer halben Stunde gar nicht mal so gravierend aus. Die Striche sind so geschickt gemacht, dass Zuschauer, die den Rosenkavalier noch nie gesehen haben, die „Amputationen“ wahrscheinlich nicht bemerken. Aber Hilbrich hat dadurch viel Beiwerk ausgemerzt, um sich ganz auf die Hauptpersonen zu konzentrieren. Und die zeichnet er anders, als man sie normalerweise erlebt.

Auch Zeit und Raum sind in seiner Inszenierung aufgehoben. Da gibt es kein Rokoko und kein höfisches Zeremoniell. Zentrales Thema ist das Bewusstsein der Endlichkeit des irdischen Daseins. Sebastian Hannak hat dazu einen abstrakten, zeitlosen Spielraum geschaffen, der wie ein Irrgarten anmutet, der mit mehreren, verschachtelten Ebenen arbeitet und einen ästhetisch sehr gelungen Rahmen bildet.

Zum Vorspiel, das die Liebesnacht zwischen der Marschallin und Octavian plastisch schildert, sieht man aus einer Art Schlüssellochperspektive, wie die beiden immer wieder übereinander herfallen. Überhaupt die Triebe: Octavian versucht gleich bei der ersten Begegnung mit Sophie, ihr an die Wäsche zu gehen. Hier keimt keine zarte Liebe auf, sondern man geht gleich zur Sache. Das tut auch der Baron Ochs auf Lerchenau, der alles andere als ein nur etwas derber Landedelmann ist. Hier tobt ein „tierischer“ Wüstling, der auch vor einer Vergewaltigung nicht zurückschreckt.

Sophie ist eigentlich nur Opfer, einerseits als Beute von Ochs, andererseits durch die Machenschaften ihres Vaters Faninal, der seine Tochter skrupellos verschachert. Die Marschallin ist keineswegs die souveräne Frau, die wehmütig und philosophisch abgeklärt auf den Lauf der Zeit blickt. Bei ihr ist es die nackte Angst vor dem Alter und vor dem Tod, die ihr Handeln und Denken bestimmt. Den Tod hat Regisseur Hilbrich als allegorische Figur eingefügt. Der heißt hier Hippolyte wie die stumme Rolle des Friseurs im Original. Er ist ständig gegenwärtig, belauert die Personen und wartet, bis seine Zeit gekommen ist. Und das ist dann am Ende auch so, wenn Octavian und Sophie zusammensinken und er in triumphales Gelächter ausbricht. Luis Olivares Sandoval verkörpert diese Figur, der neben einigen Stichworten vor allem auch die Arie des Sängers anvertraut ist und die gut bewältigt wird.

Nadine Lehner singt die Marschallin mit zunächst noch etwas harter Tongebung, die eher einer Elektra angemessen wäre. Aber das gibt sich schnell. Die Lebensangst der Marschallin verdeutlicht sie mit emotionalem Hochdruck, als ginge es stets um Leben oder Tod.

Tut es ja auch. Nathalie Mittelbach ist ein schönstimmiger und temperamentvoller Octavian, der seine Lebens- und Liebesgier kaum zu zügeln weiß. Nerita Pokvytyté bezaubert als Sophie mit ihrer Strahlenden Höhe. Das Terzett im 3. Akt gelingt den drei Sängerinnen so traumhaft schön, dass man Zeit und Raum vergisst. Patrick Zielke ist in jeder Rolle bühnenbeherrschend. Das gilt auch für seinen Ochs, den er als widerwärtigen Zeitgenossen anlegt, dem er aber stimmliche Wucht und Größe verleiht. Über sein unvorteilhaftes Kostüm (von Gabriele Rupprecht) muss man hinwegsehen. Christian-Andres Engelhardt gibt den Faninal mit gewohnter Prägnanz, Daniel Ratchev ist der Polizeikommissar und Jakob von Borries der Leopold.

Wie Yoel Gamzou und die Bremer Philharmoniker die teils rauschhafte, teils filigrane Musik von Richard Strass spielen, lässt keine Wünsche offen. Man spürt, mit welchem Herzblut er sich gerade diese Oper zueigen gemacht hat. Das Orchester nahm den begeisterten Beifall auf der Bühne entgegen.

Insgesamt überzeugt dieser im doppelten Sinne neue „Rosenkavalier“, auch wenn der Wiener Schmäh zugunsten eines gnadenlosen Blicks auf Existenzängste weichen musste. Aber das war vielleicht der Grund für die wenigen Buhrufe für die Regie.

Wolfgang Denker, 21.09.2019

Fotos von Jörg Landsberg

ELINA GARANČA

Konzert am 17.5.2019

Auf ungewöhnlichen Pfaden

Die Reihe „Glocke Vokal“ sorgt immer für besondere Leckerbissen. Dafür garantierte diesmal der Name Elina Garanča. Die lettische Mezzosopranistin gehört seit Jahren zu den absoluten Stars der Opernszene. Zu Beginn ihrer Karriere standen Mozart und das Belcanto-Fach im Mittelpunkt. Inzwischen ist ihre Stimme schwerer und dramatischer geworden - mit folgerichtiger Repertoireerweiterung. So ist die Titelpartie in „Carmen“ eine ihrer wichtigsten Rollen geworden. Aber sie widmet sich auch zunehmend den Partien von Verdi und denen des Verismo.

Die standen auch im ersten Teil des Konzerts in der Bremer Glocke auf dem Programm. Gleich mit der Arie der Eboli „Nel giardin del bello“ aus Verdis „Don Carlo“ zeigt sie mit einer kraftvollen, satten Mittellage alle Tugenden ihrer derzeitigen stimmlichen Verfassung. Ihr warmer, schöner Klang in allen Lagen begeistert ebenso wie ihre Fähigkeit, die Stimme nach wie vor beweglich führen und ein makelloses Piano formen zu können. Die Arie „Io son l’umile ancella“ aus „Adriana Lecouvreur“ von Francesco Cilea ist eigentlich für einen Sopran geschrieben. Aber Garanča bleibt ihr an strahlendem Höhenglanz nichts schuldig. Sie lässt die Stimme auf den Bögen der Melodie balsamisch strömen. Und das Crescendo am Ende ist atemberaubend. „O don fatale“, wieder aus „Don Carlo“, ist erwartungsgemäß ein „Knaller:“ Was sie hier an glutvoller Kraft und an ungebremsten Emotionen geradezu herausschleudert, dürfte nur wenigen Sängerinnen so packend gelingen. Und bei den großen Ausbrüchen wird die Stimme immer kontrolliert geführt. Da gibt es nicht die geringsten Schärfen im Klang.

Die NDR Radiophilharmonie unter der Leitung von Karel Mark Chichon begleitet hervorragend, setzt aber auch eigene Akzente. Neben der Ouvertüre zu „Luisa Miller“ und dem Intermezzo aus Puccinis „Manon Lescaut“, das Chichon sehr klangmächtig und schwelgerisch nimmt, ist auch die Ouvertüre zu „La Forza del Destino“ zuhören. Die taucht bei derartigen Anlässen fast immer im Programm auf, aber wenn sie wie hier so frei von Routine und so spannungsgeladen musiziert wird, ist man doch dankbar.

Nach der Pause hat Elina Garanča ihr grünes Kleid gegen ein feuerrotes getauscht. Nicht ohne Grund, denn die Musikstücke führen jetzt auf ungewöhnlichen Pfaden in südliche Gefilde. Sie finden sich auch auf ihrem aktuellen Album „Sol y Vida“, auf dem sie populäre Lieder vor allem aus Italien und Spanien singt. Einen roten Faden für das Programm gib es nicht, der Reiz liegt in der Abwechslung. Da stehen furios musizierte und einfach gute Laune verbreitende Orchesterstücke aus spanischen Zarzuelas neben der Canzone „Musica Proibita“, dem Lied „Ich liebe Dich“ von Edvard Grieg (hier immerhin in katalanischer Sprache) oder der schmissigen Ouvertüre „Leichte Kavallerie“ von Franz von Suppé. Aber der Gesang von Elina Garanča adelt jedes Stück. Da wird bei „Lela“ aus „Os vellos non deben namorarse“ von Rosendo Mato Hermida die Tristesse um eine verlorene Liebe ebenso getroffen wie die träumerische Sehnsucht in „El dia que me quieras“ von Carlos Gardel. Beide Stücke sind so süffig orchestriert, dass man sich in einen Hollywood-Film versetzt fühlt. Bei der dramatischen und effektvollen Arie „No puede ser!“ aus der Zarzuela „La tabernera del Puerto“ von Pablo Sorozábal „wildert“ Garanča im Tenor-Repertoire, ebenso bei „Granada“, das sie als eine der Zugaben serviert. Frenetischer Jubel für eine große Sängerin und ein tolles Orchester.

Wolfgang Denker, 20.05.2019

Foto von Holger Hage / DG

DIE TOTE STADT

Premiere am 12.5.2019

Die Seele geht an Krücken

Korngold schrieb sein 1920 uraufgeführtes Meisterwerk Die tote Stadt im Alter von erst 23 Jahren. Stilistisch steht das Werk zwischen dem Verismo und Richard Strauss: Das üppig besetzte Orchester schwelgt in Klangfarben, die Nähe zu Puccini ist unverkennbar. Die Oper ist insgesamt äußerst melodisch; zwei Nummern sind richtige „Schlager“ geworden: Das gefühlvolle Lied des Pierrot „Mein Sehnen, mein Wähnen“ und Mariettas Lied „Glück, das mir verblieb“.

Die Handlung spielt in Brügge Ende des 19. Jahrhunderts und beschwört die Stimmung einer sterbenden, verödenden Stadt. Das korrespondiert mit den Seelenzuständen der Hauptfigur Paul, der den Tod seiner Frau nicht verarbeiten kann und für sie eine Kultstätte, die „Kirche des Gewesenen“, eingerichtet hat. Eigentlich ist er zu keiner neuen Beziehung fähig. Aber in der Tänzerin Marietta glaubt er, seine tote Frau wiedergefunden zu haben. In einem fieberhaften Traum erwürgt er Marietta; als er erwacht, ist er (bei Korngold) von seinem Trauma geheilt und für einen Neuanfang bereit.

Bei Armin Petras sind Pauls Aussichten eher trübe. Vielleicht ist er von seinem Trauma auch geheilt, weil er die Krücken ablegt, mit denen er sich bisher abstützte und bis zum Mord fast bewegungslos auf einem Podest verharrte. Aber sein Freund Frank entpuppt sich als Polizist, der Handschellen und Revolver bei sich trägt und ihn am Ende, nach dem realen Mord an Marietta, abführt. Am Ende tritt Marie wieder in Erscheinung, obwohl es bei Korngold eigentlich Marietta ist. Aber die wurde ja ermordet.

Armin Petras bezeichnet seine Inszenierung als „Installation“ und sieht sie als szenisches Oratorium. Entsprechend ist auch die Bühne gestaltet. Anklänge an den Schauplatz Brügge gibt es nicht. Das Orchester ist im hinteren Teil der Bühne postiert, der abgedeckte Orchestergraben dient mit als Spielfläche. Rundbögen bilden eine Art Kuppel, eine Kathedrale, in der sich vier lebensgroße Skulpturen der toten Marie befinden. Die Bühnengestaltung von Martin Werthmann ist eindrucksvoll gelungen. Die Farbmuster auf den Wänden sollen Abstraktionen vom zerbombten Aleppo sein. Das kann man allerdings nur dem Programmheft entnehmen, von selbst erschließt es sich nicht.

Das gilt auch für viele Einfälle dieser Inszenierung, die insgesamt etwas verrätselt und überfrachtet scheint, vom Auftritt des Kinderchores bis hin zum Einsatz der Tänzerinnen und Tänzer, die den Blumenschmuck plündern und sich in wilden Aktionen ergehen. Der optische Eindruck ist dabei aber stets von erlesener Ästhetik und übt große Faszination aus, auch wenn nicht jedes Detail der Regie unmittelbar verständlich ist. Immerhin liefern aber die allzu vielen, pausenlos laufenden Videos (von Rebecca Riedel) die Vorgeschichte und die Erklärung für Pauls Trauma: Marie kam bei einem Autounfall ums Leben, an dem Paul nicht ganz schuldlos beteiligt war.

Im Gegenzug ist einiges gekürzt worden, etwa die komödiantischen Szenen. Franks Lied „Mein Sehnen, mein Wähnen“ steht isoliert und ohne Zusammenhang da, aber das konnte man ja schlecht weglassen. Wäre auch schade gewesen, denn Birger Radde singt es mit viel Ausdruck und virilem Bariton. Als Paul ist Karl Schineis, der viele Jahre im Bayreuther Festspielchor gesungen hat, über weite Strecken überfordert. Seinem Tenor fehlt es an Schmelz und an der Kraft, über das zugegeben massive Orchester zu kommen.

Ein anderes Kaliber ist Nadine Lehner, die als Marietta die Lyrik ihres Liedes im 1. Akt mit fast hochdramatischer Expressivität im weiteren Verlauf verbindet. Man könnte sie sich gut als Salome vorstellen, denn auch tänzerisch glänzt sie mit totalem Einsatz. Nerita Pokvytyté als Erscheinung Maries und Nathalie Mittelbach als Pauls Haushälterin Brigitta machen ihre Sache ausgezeichnet.

Yoel Gamzou kostet am Pult die Kraft der Korngoldschen Musik rauschhaft und in vollen Zügen aus. Da knallen die Pauken, schmettern die Bläser und flirren die Geigen, dass es eine wahre Lust ist. Eine mit viel Beifall bedachte Leistung. Nur für die Regie gab es auch einige Buhrufe.

Wolfgang Denker, 13.5.2019

Fotos von Jörg Landsberg

DAS HOROSKOP DES KÖNIGS - L’ ÉTOILE

Premiere am 30.3.2019

Eine Oper im Geiste Offenbachs

Der Name des französischen Komponisten Emmanuel Chabrier (1841-1894) wird den meisten nur durch seine schmissigen Orchesterstücke wie etwa die Rhapsodie „Espaňa“ bekannt sein. Er schrieb aber auch mehrere Opern, darunter L’ Étoile („Der Stern“), die als

Das Horoskop des Königs - L’ Étoile Premiere hatte.

L’ Étoile wurde 1877 in Paris im Théâtre des Bouffes-Parisiens uraufgeführt. Das Publikum wusste über den Komponisten nur, dass er ein Anhänger Richard Wagners war. Das stufte seine Musik im Vorfeld als „unzugänglich und langweilig“ ein. Aber es gab wohlwollende Kritiken und auch das Publikum hatte seinen Spaß. Obwohl es in jüngerer Zeit auch Aufführungen in Berlin, Frankfurt, Augsburg und Amsterdam gab, ist L’ Étoile noch immer eine Rarität.

Hauptfigur ist König Ouf, der eine Diktatur errichtet hat, in der das Leben grau und trist ist, und der zur Volksbelustigung alljährlich eine Hinrichtung inszeniert. Diesmal soll es den Hausierer Lazuli treffen. Der deutsche Titel Das Horoskop des Königs ist da etwas aussagekräftiger, denn dieses Horoskop hat es in sich: Der Astrologe Siroco prophezeit dem König nämlich, dass er einen Tag nach dem Tod Lazulis ebenfalls sterben müsse. Und so wird Lazuli wie ein Staatsschatz behütet. Dazu gibt es auch ein paar Liebesgeschichten: Lazuli verliebt sich in die Prinzessin Laoula, die (mit einem Hubschrauber) in Begleitung des Fürsten Hérisson, dessen Ehefrau Aloès und des Sekretärs Tapioca in Oufs Königreich gekommen ist. Sie soll Ouf aus diplomatischen Gründen heiraten, was natürlich nicht klappt, weil sie mit Lazuli durchbrennt. Und Tapioca und Aloès kommen sich auch näher. Ouf und Hérisson müssen am Ende gute Miene zum bösen Spiel machen.

Für Bremen „entdeckt“ hat Yoel Gamzou das Werk. Er sah es in Amsterdam und hat sich spontan dafür begeistert. Ihm und dem Regisseur Tom Ryser ist eine unglaublich leichtfüßige, beschwingte Umsetzung dieser sehr an Offenbach erinnernden musikalischen Komödie gelungen. Das Bühnenportal ziert ein riesiger, goldener Bilderrahmen und signalisiert, dass wir uns in einem Märchen befinden - ein Märchen allerdings, das von Ironie, Spott und schwarzem Humor von Anfang bis Ende durchzogen ist. Ausstatter Stefan Rieckhoff schuf dazu ein Bühnenbild, das auf zwei Ebenen angelegt ist, die mit einem (oft benutzten) Fahrstuhl verbunden sind. Wir befinden uns in einem Hotel, mal aber auch auf der Strasse davor. Der Erzähler Martin Baum, der spielend und erläuternd perfekt durch die Handlung führt, trägt die Livree eines Hoteldieners. Die (stark eingekürzten) Dialoge werden deutsch gesprochen, bei den Musiknummern blieb man beim französischen Original.

Rysers Regie hat sich ganz auf die geradezu süffige Musik eingestellt. Da wird jede Bewegung, jede tänzerische Nuance mit dieser in Einklang gebracht. Und er denunziert die Figuren nicht zu Knallchargen, sondern sichert sogar dem eigentlich „bösen Despoten“ Ouf durchaus Sympathien.

Dass diese Produktion so begeisternd ausgefallen ist, hat man auch Yoel Gamzou und den Bremer Philharmonikern zu danken. Denn Gamzou gelingt es, die Qualitäten, die Feinheiten und den Witz von Chabriers Musik mit jedem Takt zu verdeutlichen. Raffinierte Rubati, überschäumendes Temperament und ironische Akzente, etwa bei dem Can Can, bei dem Kitzel-Terzett oder dem mit viel Nieserei angereicherten Couplet von Lazuli. Ganz bezaubernd ist das Kuss-Quartett, bei dem die beiden Paare sich ihre Liebe gestehen.

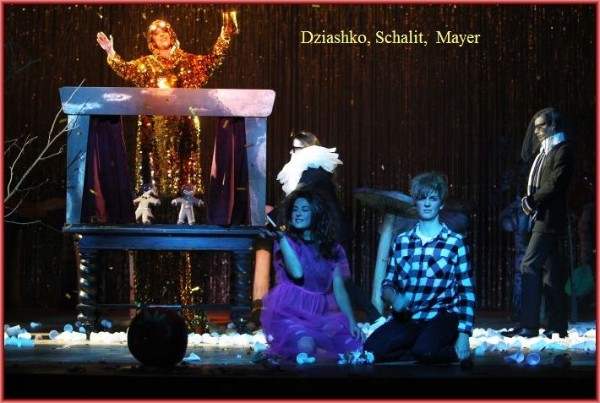

Getragen wird die Aufführung von einer hervorragenden Ensemble-Leistung. Louis Olivares Sandoval gibt dem König Ouf mit rundem Tenor schöne Klangfarben und überzeugt mit jovialer, aber nur vordergründiger Freundlichkeit auch komödiantisch. Ulrike Mayer kann mit samtenem Mezzo und bemerkenswertem körperlichen Einsatz als Lazuli begeistern. Auch Nerita Pokvytyté als Laoula und Iryna Dziashko als Aloès erweisen sich mit viel Sopranglanz als erstrangige Besetzung. Joel Scott als stimmfrischer Tapioca, Christoph Heinrich als skurriler Astrologe und Christian-Andreas Engelhardt als umtriebiger Fürst Hérisson tragen entscheidend zum Vergnügen bei. Bestens disponiert präsentiert sich der von Alice Meregaglia einstudierte Chor.

Wolfgang Denker, 31.3.2019

Fotos von Jörg Landsberg

LULU

Premiere am 27.1.2019

Im Irrgarten der Obsessionen

Alban Bergs unvollendet gebliebene Oper Lulu, zwei Jahre nach Bergs Tod 1937 in Zürich uraufgeführt, zählt zu den absoluten Meisterwerken des 20. Jahrhunderts und stellt große Anforderungen - an die Ausführenden und auch (immer noch) an das Publikum.

Den 3. Akt konnte Berg nicht mehr vollenden, er liegt nur als Particell vor. 1979 schuf Friedrich Cerha eine komplette Instrumentierung des 3. Aktes. Und in Bremen sorgte nun Detlef Heusinger für eine neue Fassung. Dazu führt er als zusätzliche Instrumente ein Theremin (elektronisches und berührungslos gespieltes Instrument), E-Gitarre, Synthesizer und Hammondorgel ein. Da klingt „bedrohlich“, aber diese Zutaten fügen sich überraschend gut in den jetzt reduzierten Orchesterklang ein, wenn man von den etwas geisterhaft wimmernden und surrealen Tönen des Theremins einmal absieht. Heusinger ist jedenfalls insgesamt eine klanglich und strukturell überzeugende Version gelungen, die Bestand haben dürfte.

Die Inszenierung von Marco Štorman zeichnet sich durch eine äußerst ästhetische, dabei abstrakte Sichtweise aus. Alle realistischen Zutaten bleiben ausgespart. Auch der Selbstmord des Malers und die tödlichen Schüsse auf Dr. Schön werden nur angedeutet, hier mit rotem Konfetti für das spritzende Blut. Das Bühnenbild von Frauke Löffel zeigt einen in ruhigem Tempo rotierenden Irrgarten mit beweglichen, teils durchsichtigen und teils spiegelnden Wänden. Es ist ein Irrgarten der Obsessionen, in dem sich Lulus Verehrer verlieren. Dieser Irrgarten wird im Verlauf des Abends immer durchlässiger bis nur noch das nackte Gestänge übrig bleibt. Die Männer sehen mit ihren schwarzen Anzügen (Kostüme von Sara Schwartz) alle gleich aus (auch die Gräfin Geschwitz) - wie Variationen von Dr. Schön, der in Lulus Leben die zentrale Rolle spielt. Schigolch ist in Štormans Inszenierung eine Art Spielmacher, dem auch die einleitenden Worte „Hereinspaziert in die Menagerie“ übertragen werden, die eigentlich der Tierbändiger zu sagen hat.

Mit Aujust (verkörpert von dem Tänzer Sami Similä) wird ihm ein Gehilfe an die Seite gestellt, der einen skurrilen Tanz in diesem Labyrinth vollführt. Lulu selbst ist in ihrem langen, hoch geschlossenen und geradezu züchtigen Kleid alles andere als aufreizend. Es sind die Phantasien der Männer, die sie zum begehrten Lustobjekt machen. Lulu zählt zu den rätselhaften, mystischen Operngestalten, wie etwa auch Carmen und Kundry, deren Charakter viele Deutungen zulassen. Bei Štorman ist Lulu weniger die gefühllose Täterin, vielmehr das Opfer, an dem die Männer allerdings bis hin zum Wahnsinn zerbrechen. Ihre Träume zerplatzen so wie die hier auch gezeigten Seifenblasen.

Štormans Konzept überzeugt zunächst durch die Konsequenz und Kühle der Bilder, durch Kunsthandwerk im besten Sinne. Allerdings trägt es nicht unbedingt drei Akte lang und wirkt gegen Ende etwas ermüdend, zumal die eigentliche Handlung nur schwer nachvollziehbar wird. Störend sind die immer wieder ins Publikum blendenden Scheinwerfer.

Die musikalische Seite ist atemberaubend gut gelungen. Allen voran begeistert Marysol Schalit in der Titelpartie. Ihre differenzierte Ausgestaltung fesselt mit glasklarer Stimme, die keine technischen Grenzen zu kennen scheint. Claudio Otelli verleiht mit seinem markanten Bariton den Dr. Schön außergewöhnlich starkes Profil. Aber auch Chris Lysack beeindruckt, wie er seinen Tenor mit berstender Expressivität führt. Beste Leistungen gibt es aber auch im restlichen Ensemble, darunter Loren Lang (Schigolch), Nathalie Mittelbach (Gräfin Geschwitz), Hyojong Kim (Maler/Prinz von Uahubee), Birger Radde (Tierbändiger/Athlet), Christian-Andreas Engelhardt (Prinz/Kammerdiener/Marquis) und Ulrike Mayer (Gardobiere/Gymnasiast).

Am Ende zeigt sich auch das Orchester auf der Bühne: Völlig zu Recht, denn was Hartmut Keil und die Bremer Philharmoniker an Spannung, Wucht und Klangraffinesse zu bieten haben, ist von überwältigendem Format. Es ist auch und besonders diese Leistung, die den Abend prägt.

Wolfgang Denker, 28.1.2019

Fotos von Jörg Landsberg

DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL

Premiere am 1.12.2018

Doppelt hält besser stimmt nicht immer

Zugegeben - eine Inszenierung von Mozarts Singspiel Die Entführung aus dem Serail birgt die Gefahr, das Werk auf die Klischees der Türkenoper, auf einen Konflikt verschiedener Kulturen und die Angst vor dem Fremden zu reduzieren. Das wollte Regisseur Alexander Riemenschneider offensichtlich vermeiden und bettet das Werk in eine Rahmenhandlung ein. Während der Ouvertüre führt die erste Szene bei ihm auf eine ausgelassene Party im Haus von Konstanze und Belmonte Lostados, auf der sich deren Freunde Blonde, Pedrillo, Osmin und Bassa Selim versammelt haben.

Wie in einem großen Setzkasten sieht man sie trinken, tanzen und scherzen (Bühne von Jan Štèpánek). Allmählich beginnen sie, sich mit ihren verschütteten oder unbewussten Gefühlen auseinanderzusetzen, ebenso mit ihren erotischen Phantasien. Mozarts „Entführung“ dient dabei nur als Katalysator. Riemenschneider hat den beiden Paaren dazu mit Stephanie Schadeweg, Ferdinand Lehmann, Anna-Lena Doll und Parbet Chugh Alter Egos aus dem Schauspielensemble an die Seite gestellt. Es sind keine simplen Doubles - sie haben durchaus unterschiedliche Kostüme (von Emir Medić), die aber nur geringfügig und so geschickt variieren, dass sie bestens korrespondieren. Dass die Sänger und Schauspieler ihre Kostüme wiederholt tauschen, trägt aber eher zur Verwirrung bei. Diese Verdoppelung gibt zwar Gelegenheit für immer neue Konstellationen und für die Verdeutlichung widersprüchlicher Gefühle, ist aber auf Dauer ermüdend. „Doppelt hält besser“ stimmt eben nicht immer.

„Das Fremde ist das versäumte Eigene“, lautet ein Satz von Adolf Muschg, den Riemenschneider wohl als Grundsatz seiner Inszenierung genommen hat. Das ist eigentlich kein schlechter Ansatz, aber der angestrebte Tiefgang bleibt leider doch auf der Strecke. Dazu gibt es zu viele Albernheiten wie das ständige Gezappel, wenn die Musik auch nur ein wenig rhythmisch wird. Die angedeuteten Sadomaso-Szenen gehören ebenso dazu wie die Spießbürger-Idylle mit einem bügelnden Pedrillo oder die Engelsflügel, die alle zwischenzeitlich anlegen. Ein Fremdkörper von ätzender Länge ist Albertines Traumerzählung aus der „Traumnovelle“ von Arthur Schnitzler. Auch das dort vorkommende Kind (Jenna Blume) wird bei Riemenschneider bemüht, allerdings nur, damit Pedrillo ihm sein Ständchen „In Mohrenland gefangen war“ als Gute-Nacht-Lied singen kann. Am Ende befinden sich alle wieder in dem Setzkasten - Gefühlslage unklar.

Hartmut Keil am Pult der Bremer Philharmoniker sichert Mozarts „Entführung“ den Stellenwert, der bei der Inszenierung etwas verloren geht. Seine Wiedergabe hat Kraft und Elastizität, das Orchester folgt ihm mit bester Spielkultur. Auch die Solisten erfüllen ihre Aufgaben durchweg gut, allen voran Hyojong Kim als Belmonte, der seinen schönen Tenor empfindsam durch die Partie führt und mit exemplarischer Textdeutlichkeit glänzt. Auch wenn der geschmeidige Sopran von Nerita Pokvytytè anfangs noch etwas spitz klingt, findet sie in „Traurigkeit“ und vor allem der Marternarie zu großer Form. Martina Nawrath gestaltet die Blonde in bester Soubretten-Manier. Bei ihrer Arie „Welche Wonne, welche Lust“ hängt sie an der Flasche: Es ist purer Galgenhumor, weil sie das Serail eigentlich nicht verlassen will, auch wenn sie mit Joel Scott als Pedrillo einen attraktiven Partner hat.

Christoph Heinrich macht als Osmin eine gute Figur, auch wenn man sich bei ihm in der tiefen Lage mehr Substanz wünschen würde. Der Bassa Selim ist mit Alexander Swoboda für die „Entführung“ nicht typgerecht besetzt, als Teilnehmer beim Seelen-Striptease aber durchaus. Den Chor hat man eingespart. Die kleinen Aufgaben, die er gehabt hätte, werden vom Ensemble übernommen.

Wolfgang Denker, 02.12.2018

Fotos von Jörg Landsberg

UN BALLO IN MASCHERA

Premiere am 21.10.2018

Masken und einstürzende Fassaden

Wie bei kaum einer anderen Oper hatte Verdi bei seinem „Un ballo in maschera“ („Ein Maskenball“) Probleme mit der Zensur, die einen Mord am schwedischen König Gustav III. auf der Bühne verbot. Deshalb verlegte er die Handlung nach Boston und machte aus dem König den Gouverneur Riccardo. Heutige Inszenierungen verlegen die Handlung meistens wieder nach Schweden. Das tut auch Regisseur Michael Talke bei seiner Bremer Produktion. Er schafft mit der Bühnenausstattung von Barbara Steiner und den Kostümen von Regine Standfuss ein entsprechend stilisiertes Ambiente.

Gustav ist ein leichtherziger Monarch, der die Frau seines Freundes und Untergebenen liebt und der alle Warnungen vor einem geplanten Attentat in den Wind schlägt, obwohl die Verschwörer in ihren schwarzen Gewändern von Anbeginn bereits über die Bühne schleichen. Talke hat den Kontrast zwischen dieser Bedrohung und der mit einem Feuerwerk aus Papierschlangen und dem operettenhaft tänzelnden Chor angedeuteten Party-Stimmung der Hofgesellschaft vor dem Besuch bei der Wahrsagerin Ulrica gut herausgearbeitet.

Das Bühnenbild von Barbara Steiner zeigt opulente Fassaden des Königspalastes, die allerdings beim Besuch von Ulrica einstürzen. Denn dies ist die Stunde der Wahrheit: Ulrica erkennt die Liebesverstrickung Gustavs und die politische Gefahr ganz genau.

Amelias schlechtes Gewissen ist vor dem Treffen mit Gustav am Galgenberg fast greifbar: sie erblickt in einer Vision sich und ihre Familie in gespenstisch grünem Licht an einem Tisch sitzend. Dazu werden Totenköpfe projiziert.

Talkes Personenführung ist zunächst etwas statisch, da hätte es etwas mehr spielerische Akzente geben können. Allein für Oscar findet er eine neckische Körpersprache, die ihn mehr als frechen Hofnarren denn als Pagen charakterisiert. Aber im zweiten Teil mit dem handfesten Ehekrach zwischen Renato und Amelia und dem beeindruckenden Racheschwur der Verschwörer nimmt die Inszenierung kräftig an Fahrt auf. Amelia wird mit körperlicher Gewalt dazu gezwungen, das Los für den Mörder zu ziehen. Renato streift sich einen schwarzen Mantel über, den auch die Verschwörer tragen. Dazu werden bedrohlich und fanatisch schwarze Fahnen geschwenkt. Auch das letzte Bild mit der maskierten Hofgesellschaft, unter denen die Zahl der Verschwörer ständig wächst, gerät sehr eindrucksvoll. Talke ist jedenfalls eine werkgetreue und in jedem Moment nachvollziehbare Inszenierung gelungen, die für Spannung und Emotionen sorgt.

Dazu kommt eine durchweg hervorragende sängerische Besetzung, allen voran Birger Radde als Renato. Sein markiger Bariton entwickelt beachtliche Klangfülle, die Gestaltung der Arie „Eri tu“ geht unter die Haut. Luis Olivares Sandoval punktet als Gustav einmal mehr mit seinem runden Tenor und seinem ausgesprochen schönen Timbre. Besonders den letzten Akt gestaltet er mit Schmelz, Legato und differenziertem Ton. Patricia Andress ist eine Amelia, die vor allem das Wechselspiel ihrer Gefühle verdeutlichen kann. Als Ulrica beeindruckt Romina Boscolo vor allem mit einer fulminanten Tiefe, während die Registerübergänge aber Wünsche offen lassen. Iryna Dziashko ist ein munterer Oscar mit blitzsauberen Koloraturen. Mit Stephen Clark (Graf Ribbing) und Daniel Ratchev (Graf Horn) sind die Verschwörer sehr überzeugend besetzt. Im kleineren Rollen sind Dongfang Xie (Cristiano) und Sungkuk Chang (Richter) zu erleben.

In ganz großer Form präsentiert sich der von Alice Meregaglia einstudierte Chor vor allem im Finale.

Das Bremer Debüt des Dirigenten Marco Comin hätte besser kaum ausfallen können. Vielleicht hätte das Liebesduett noch etwas mehr Feuer vertragen, aber ansonsten gelingt ihm eine spannende, effektvolle Wiedergabe, bei der er ganz auf die zugespitzten Emotionen setzt.

Wolfgang Denker, 22.10.2018

Fotos von Jörg Landsberg

FIDELIO

Premiere am 16.09.2018

Zeitreise durch die Welt- und Theatergeschichte

Das ist wirklich mal ein originelles Konzept, mit dem sich Regisseur Paul-Georg Dittrich Beethovens einziger Oper „Fidelio“ genähert hat. Er nimmt den Zuschauer im 1. Akt mit auf eine Zeitreise durch die Welt- und Theatergeschichte und macht diese an früheren, historischen Inszenierungen dieser Oper fest. Dabei verknüpft er das Weltgeschehen mit dem Ge- und Missbrauch, und mit der Instrumentalisierung der auch gern zu Repräsentationszwecken aufgeführten Oper. Das klingt zunächst auch nach einer Instrumentalisierung, aber Dittrich tastet den Gehalt und die Handlung des „Fidelio“ in keiner Sekunde an. Es bleibt Beethovens „Fidelio“. Einen ähnlichen Ansatz hatte Stefan Herheim in seinem Bayreuther „Parsifal“ verfolgt, der von der Wagner-Zeit bis zum Deutschen Bundestag führte.

Die Stationen bei Dittrich sind das Kärntner-Theater in Wien (1814), das Theatre-Lyrique Paris (1860), das Werktätigen-Theater Leningrad (1928), das Stadttheater Aachen (1938), das Deutsche Opernhaus Berlin (1945), das Stadttheater Kassel (1968), die Semperoper Dresden (1989) und schließlich das Bremer Theater (1997).

Leonore steht von Anbeginn auf der Bühne. Mit ihren Stiefeln, der superkurzen Rockhose einer teilweise schulterfreien Jacke passt sie in kein Klischee. Eine Verkleidung als Mann findet nicht statt. Sie befindet sich bei der Suche nach ihrem Florestan in permanenter Hochspannung und fungiert auch als eine Art Spielmacherin, wenn sie die Haltung von zwei leblosen Figuren arrangiert, die sich dann als Marzelline und Jaquino entpuppen. Oder wenn sie ungeduldig das Bühnenbild verschieben will, um zum nächsten Schauplatz zu gelangen.

Diese Schauplätze werden in den Bühnenbildern von Lena Schmid eindrucksvoll stilisiert. Da blitzt die Biedermeier-Zeit (1814) auf, das Theatre-Lyrique wirkt mit ihren postkartenartigen Standbildern wie ein Gruß aus vergangenen Zeiten, bei Leningrad wird die Szene mit dem die Treppen von Odessa herunterrollenden Kinderwagen aus dem Film „Panzerkreuzer Potemkin“ zitiert. Aachen führt in die NS-Zeit. Auf der Bühne sind Bänder mit der Aufschrift „Zum Geburtstag“ zu sehen. Gemeint ist die von Karajan geleitete „Fidelio“-Aufführung am 20.4.1938 zu Hitlers Geburtstag. Kassel erinnert an die APO-Zeit mit einem Hörsaal und Studenten. Und schließlich wird die Bremer Kresnik-Inszenierung mit Aldi-Tüten und den Helmen der Arbeiter von der damals pleitegegangen Vulkan-Werft zitiert.

Den Bezug zur Zeitgeschichte stellt Dittrich über diverse Videos her. Lenin, Stalin, Hitler, Trümmerfrauen, Studentenunruhen und der Mauerfall - all das flimmert in guter Dosierung über die Leinwand. Die Dialoge werden durch gleich mehrfach wiederholte Satzfetzen, ersetzt die aus diversen Platteneinspielungen zusammengeschnipselt wurden. So weit, so überzeugend.

Der 2. Akt kann diese Spannung nicht halten. Ein Teil der Zuschauer sitzt wie beim Abendmahl an einem Tisch, auf dem sich Florestan befindet - ein Gefängnis der besonderen Art. Mitunter sind die Solisten akustisch unbefriedigend im Hintergrund postiert. Nach der Leonoren-Ouvertüre Nr. 3 lässt Dittrich Mikrofone ins Publikum halten und Szenenbeschreibungen sowie die Worte des Ministers ablesen. Eine überflüssige Aktion. Für Leonores Melodram schwebt ein Klavier vom Bühnenhimmel. Sie wird daran von Florestan begleitet, während das Orchester schweigt. Zum Finale sind alle Akteure, also Chor und Solisten, im zweiten Rang versammelt. Auf der Bühne passiert dann nichts mehr.

Im Zentrum steht Nadine Lehner als Leonore, die ihre Partie mit stählerner Härte und einer unglaublichen Intensität singt. Eine tolle Leistung! Der Tenor von Christian-Andreas Engelhardt wird immer kraftvoller und substanzreicher. Er bewältigt den Florestan sehr achtbar, stößt aber mitunter auch an seine Grenzen. Claudio Otelli gibt den Don Pizarro als furchterregenden und brutalen Machtmenschen mit erzener Stimmgewalt.

Christoph Heinrich zeigt mit schlankem Bass vor allem die freundlichen Seiten des Rocco. Als Marzelline und Jaquino können Marysol Schalit (mit kleinen Schärfen) und Joel Scott mit jugendfrischem Tenor ihre Partien gut erfüllen. Daniel Ratchev ist als Minister nicht auf der Bühne sondern nur vom Rang zu erleben. Der von Alice Meregaglia einstudierte Chor leistet Großartiges, wenn auch das Jubelfinale etwas zuviel an Klangwogen beschert.

Für eine durchweg bewegende Wiedergabe sorgt Yoel Gamzou am Pult der ausgezeichnet spielenden Bremer Philharmoniker. Seine Dynamik und seine Tempi sind schwindelerregend. Die Leonoren-Ouvertüre ist bei ihm „große Sinfonie“. Der Spannungsbogen wird durchgängig gehalten.

Wolfgang Denker, 17.09.2018

Fotos von Jörg Landsberg

LAZARUS

Premiere am 09.06.2018

Jeder Song ein Volltreffer

In dem Film „The Man Who Fell to Earth“ (1976) spielte David Bowie die Hauptrolle. Der Film handelt von dem Außerirdischen Thomas Newton, der eigentlich Wasser für seinen Heimatplaneten suchen will, sich dann aber in das Mädchen Mary-Lou verliebt, den Verlockungen des „American Way of Life“ erliegt und geschäftliche Karriere macht. Am Ende ist er aber desillusioniert und gescheitert.

Hier setzt das Musical ein, das 2015 kurz vor dem Tod von David Bowie in New York uraufgeführt wurde. Enda Walsh hat die Geschichte des Films weiterentwickelt. Newton verbringt seine Tage nur noch damit, Gin zu trinken und den Fernseher laufen zu lassen. Er wartet auf seinen Tod, da er nicht zu seinem Heimatplaneten zurückkehren kann. Die Handlung des Musicals und die auftretenden Personen finden eigentlich nur im Kopf von Thomas Newton statt.

Da gibt es Elly, eine Mischung aus Krankenschwester und Haushälterin, die sich äußerlich auch schon mal in seine verlorene Liebe Mary-Lou verwandelt, daneben gibt es die schillernde, zwielichtige Figur des Valentine, eine Art Mephisto, der mit seinem Messer wie Jack the Ripper herumfuchtelt und auch davon Gebrauch macht. Und es gibt „das Mädchen“ als Symbol für die Hoffnung. Sie will mit Newton eine Rakete für die Heimreise konstruieren und erweist sich als eine verständnisvolle Partnerin, die tiefe Einblicke in die Seele von Newton hat. Zwar löscht Valentine die an eine Tafel gekritzelten Raketenpläne wieder aus und ersticht das Mädchen - aber man weiß ja: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Am Ende senkt sich eine riesige Leiter auf die Bühne herab, auf der Newton den Heimweg antritt.

Die Regie von Tom Ryser versucht nicht, die Bestandteile der etwas abstrusen Handlung in einen logischen Ablauf zu bringen. Da helfen auch die deutsch gesprochenen Dialoge nicht viel. Aber er verbindet die siebzehn Songs von David Bowie zu einem abwechslungsreichen und bewegungsintensiven Pastiche.

Unterstützt wird er von der Choreographin Lillian Stillwell und von dem Ausstatter Stefan Rieckhoff. Newtons Bett steht im Zentrum, hinter einem Vorhang sind wiederholt bedrohliche Schattenspiele zu sehen. Ansonsten zeigt das Bühnenbild verschieden hohe Podeste, die mit Treppenstufen verbunden sind - wie ein Labyrinth durch eine verwirrte Seele.

Herzstück der Produktion sind die hinreißenden Songs von David Bowie, die in einer breiten Palette vertreten sind. Da gibt es traumhaft schöne Balladen, fetzige Rock-Songs und tanzbare Up-Tempo-Nummern. Sie stammen aus verschiedenen Alben, darunter aus „The Next Day“ („Love is Lost“, „Where Are We Now?“, „Dirty Boys“ und „Valentine’ Day“) und aus „Hunky Dory“ („Changes“ und „Life on Mars?“). Jeder Song ein Volltreffer! Das Quartett „Absolute Beginners“ ist dabei ein besonderer Höhepunkt. Die siebenköpfige Band (Keyboard und Klavier, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Saxophon und Cello) leistet unter der Leitung von Yoel Gamzou Hervorragendes. Die Musiker sorgen für einen mal prallen, mal intimen Klang, der keine Wünsche offen lässt.

Das gilt auch für die gesanglichen Leistungen. Wie sich Martin Baum als Thomas Newton die Songs von David Bowie zueigen gemacht hat, ist schlicht bewundernswert. Einfach toll - Hut ab! Nerita Pokvytyté als „das Mädchen“ begeistert nicht nur mit der schönsten Stimme des Abends, sondern auch damit, wie sie ihren ausdrucksvollen Sopran an den Stil der Songs anschmiegen kann sowie mit einer geradezu akrobatischen Körperbeherrschung. Eindrucksvoll gestaltet Claudia Renner ihren Part der Elly. Insgesamt gut schlagen sich auch Alexander Angeletta (Valentine), Justus Ritter (Ben), Bastian Hagen (Zach), Siegfried W. Maschek (Michael) sowie Lotte Rudhart, Lucca Züchner und KaEun Kim (Teenage Girls).

Wolfgang Denker, 10.06.2018

Fotos von Jörg Landsberg

THE RAKE’S PROGRESS

Premiere am 27.05.2018

Das Glück bleibt Illusion

Mit seinem Ballett „Le Sacre du Printemps“ hob Igor Strawinsky 1913 die musikalische Welt aus den Angeln. Bei seiner 1949/50 entstandenen Oper „The Rake’s Progress“ schlug er ganz andere, neo-klassizistische Töne an. Strawinsky spielt in diesem Werk, das im Stil einer klassischen Nummernoper aufgebaut ist, mit Anklängen von Monteverdi bis zum Jazz. Die Gesangspartien huldigen dem Belcanto. Vor allem aber schwebt der Geist Mozarts über der Partitur: Ein moderner „Don Giovanni“ mit einem Helden, dem eigentlich alles misslingt und einem Epilog, der die „Moral“ von der Geschichte bilanziert.

Zu Beginn ist ein grauer Saal zu sehen (Bühne von Barbara Steiner). „I wish I were happy“ steht in großen Lettern an der Wand. Menschen sitzen auf Stühlen, darunter auch Tom Rakewell. Ist es ein Wartesaal zum Glück? Bevor der erste Ton der Musik einsetzt, fällt Rakewell tot vom Stuhl. Die Handlung wird somit in der Inszenierung von Michael Talke als Rückblick entwickelt. Wie sich erst am Schluss der Oper erweist, befinden wir uns hier bereits in dem Irrenhaus, in dem das Werk endet. Es ist eine surreale Welt, die hier aufgeblättert wird. Die skurrilen Kostüme von bieder bis bizarr, von mausgrau bis zu barocker Farben- und Formenpracht machen dadurch durchaus Sinn. Anne Truelove trägt ein rotes, herzförmiges Kleid und signalisiert schon rein optisch die Wahrhaftigkeit ihrer Gefühle. Die Jahrmarktsattraktion Baba, die von Tom geheiratet wird, entpuppt sich als Affenmensch. Und Nick Shadow ist nicht nur im übertragenen Sinne eine Gestalt der Finsternis: Schwarzes Gesicht, schwarze Hände und ein pechschwarzes Gewand - eindrucksvoller kann man den Teufel nicht charakterisieren. Regine Standfuss hat viel Phantasie in ihre Kostüme investiert.

Und Talke verdeutlicht die Stationen von Toms Abstieg mit ebenfalls viel Phantasie, ob er nun unter dem riesigen Reifrock der Puffmutter Mother Goose verschwindet, seine nervige Ehefrau Baba erschlägt (die aber wieder aufwacht) oder in der Anstalt vor sich hin dämmert. Der Gehalt der Szenen, Toms Scheitern bei der Jagd nach Geld und Anerkennung, wird in immer neuen Konstellationen verdeutlicht. Spannend gerät das Kartenspiel zwischen Tom und Nick, eindrucksvoll dessen Höllenfahrt in dichten Nebelschwaden.

Hyojong Kim setzt als Tom Rakewell seinen Tenor mit viel Kraft und strahlendem Glanz ein, Marysol Schalit bezaubert als Anne Truelove mit reinstem Belcanto und Christoph Heinrich setzt stimmlich und darstellerisch als Nick Shadow besondere Glanzlichter. Dazu kommen die hervorragenden Leistungen von Nathalie Mittelbach als umwerfende Baba, Ulrike Mayer als verruchte Mother Goose, Christian-Andreas Engelhardt als quirliger Auktionator, Loren Lang als Annes besorgter Vater und vom bestens disponierten Chor (Alice Meregaglia).

Die fragile und feinsinnige Musik Strawinskys liegt bei Hartmut Keil und den Bremer Philharmonikern in besten Händen. Tom Rakewell ist zwar nicht glücklich geworden, dafür aber das Publikum mit dieser sehenswerten Inszenierung.

Wolfgang Denker, 29.05.2018

Fotos von Jörg Landsberg

DIE FLEDERMAUS

Premiere am 31.03.2018

Nahe am Offenbarungseid