Opera di Firenze

http://www.operadifirenze.it/

LINDA DI CHAMOUNIX

Teatro del Maggio Musicale 27.1. (Streaming)

In Florenz hat sich Intendant Alexander Pereira für eine Aufzeichnung der im Streamingdienst zu sendenden Vorstellungen entschieden. Gaetano Donizettis Werk ist demgemäß ab 15.1. für ein Monat zu sehen gewesen. Es wurde im Wiener Kärntnertortheater am 19. Mai 1842 mit solchem Erfolg uraufgef1ührt, dass dem Bergamasker Meister das Amt eines K.k.-Kammercompositeurs zuteil wurde (und Donizetti in einem Brief an seinen Schwager stolz darauf verwies, dass diese Stelle einst Mozart innehatte). Die Wertschätzung für unseren Komponisten zeigte sich auch in der luxuriösen Starbesetzung mit Eugenia Tadolini in der Titelrolle, der Altistin Marietta Brambilla als Pierotto, dem Tenor Napoleone Moriani (Carlo) und dem von Verdi später für die Uraufführung von „Macbeth“, „Rigoletto“ und „Traviata“ gewählten Felice Varesi (Antonio).

Die Handlung mag heute teilweise überholt erscheinen, aber eben nur teilweise. Sie spielt im 17. Jahrhundert in Savoyen, einem wirtschaftlich darniederliegenden Gebiet, wo es außer Landwirtschaft nichts gab, und dessen junge Burschen im Herbst nach Paris wanderten, um dort - oft als Straßensänger - ein wenig Geld zu verdienen. Im Frühsommer kehrten sie zurück, um ihre kargen Einkünfte der Familie auszuhändigen. Natürlich unterstanden diese Älpler jeweiligen Feudalherren. Linda, die in den bescheidenen Maler Carlo verliebt ist, muss sich der Avancen des Marquis von Boisfleury erwehren, weshalb der Präfekt des Dorfes veranlasst, dass sie von Pierotto, einem der nach Paris Ziehenden, in die französische Hauptstadt mitgenommen wird, um sich eine Arbeit zu suchen. Carlo ist in Wirklichkeit ein Visconte di Sirval, der Linda in einer schönen Wohnung unterbringt, ohne von ihr fleischliche Gegenleistungen zu verlangen. Auf der Suche nach seiner Tochter ist ihr Vater Antonio bis zu ihr vorgedrungen, allerdings ohne sie zu erkennen. Linda gibt ihm ein Almosen, aber schließlich bricht es aus ihr heraus, und sie zeigt sich dem Vater. Dieser muss angesichts der Umgebung annehmen, dass sie eine Kurtisane ist und verflucht sie. Pierotto bringt die Nachricht, dass der Visconte im Begriff ist, sich mit einer anderen zu vermählen, worauf Linda den Verstand verliert. Pierotto bringt sie nach Chamounix zurück, wo wir erfahren, dass sich der Visconte dem Willen seiner Mutter widersetzt und die Heirat nicht akzeptiert hat. Nun ist er auf der Suche nach Linda, und als er schließlich das Lied singt, mit dem sie in glücklichen Zeiten ihre Liebe bekräftigten, ist sie von ihrem Wahnsinn geheilt, und es gibt ein Happyend.

Überholt ist das Sujet sicherlich im Hinblick auf eine Vatergestalt, die die Tochter aus moralischen (Vor)Urteilen heraus verflucht. So gar nicht überholt ist die Figur des sozial Höhergestellten, der sich eine Untergebene zu Willen machen möchte. Der Marquis von Boisfleury taucht nämlich auch in Lindas Appartement in Paris auf und versucht sie vergeblich mit dem bekannten Repertoire aus Schmeicheleien und schlecht verhüllten Drohungen zu verführen. Bezeichnend dafür, wie das 19. Jahrhundert solche Figuren sah, ist, dass es sich beim Marquis um eine Bufforolle handelt (weshalb die Oper im Libretto von Gaetano Rossi auch als „melodramma semiserio“ bezeichnet wird). Es gibt etliche dieser Rollen, eine besonders perfide ist z.B. der Podestà in Rossinis „Diebischer Elster“.

Da hätte die Möglichkeit bestanden, in der Regie heutiges Gedankengut einzubringen, ohne gleich die ganze Handlung zu verfälschen. Leider wurde diese Chance nicht genützt, denn Cesare Lievi ließ altmodisches Steh- und Schreittheater spielen, das eigentlich nur von zwei Künstlern dank Persönlichkeit überwunden werden konnte, doch davon später. Das Bühnenbild von Luigi Perego erinnerte mit seinen Schattenrissen für den Chor im 1. und 3. Akt an die von Giorgio Strehlers Inszenierungen her bekannten Wirkungen und hatte viel Atmosphäre. Der 2. Akt zeigte ein sozusagen im Nichts befindliches weißes Haus mit blauer Tapete, das in seiner Art akzeptabel war, auch wenn es sehr kleinbürgerlich wirkte, was man immer noch damit begründen könnte, dass der Visconte Lindas Vorstellungen von einem gemütlichen Heim entgegenkommen wollte. Weniger geglückt waren Peregos Kostüme, vor allem hinsichtlich Linda. Die junonische Erscheinung der Titelrollensängerin wurde mit einem „cul de Paris“ noch unterstrichen.

Nach einer kurzen Aufwärmphase sang Jessica Pratt ausgezeichnet das berühmteste Stück der Oper, das für Paris hinzukomponierte „Oh luce di quest'anima“. Die Künstlerin befand sich in bester stimmlicher Verfassung und erfreute bei wenigen Schärfen mit wendigen Koloraturen ebenso wie mit schön gestalteten lyrischen Bögen. Ein guter Regisseur hätte ihr bei der Darstellung behilflich sein müssen. (Dass das möglich ist, zeigte sie mit ihrer auch szenisch brillanten Zerbinetta vorigen Sommer in Martina Franca). Auch Francesco Demuro als Carlo/Visconte kam über die üblichen Tenorgesten nicht hinaus. Man hörte einen angenehmen Tenor, der aber nicht sehr effektvoll eingesetzt wurde, obwohl er seine sovracuti tapfer bewältigte. Hervorragend hingegen Teresa Iervolino als Pierotto. Sie schenkte mit ihrem warmen, stabil geführten Mezzo der Figur große Menschlichkeit, auch harmonierte ihre Stimme bestens mit der von Pratt. (Ungeklärt blieb, warum sie im 2. Akt mit weiß geschminktem Clownsgesicht auftreten musste). Und wenn schon von starken stimmlichen Persönlichkeiten die Rede ist, muss sofort auch Michele Pertusi als Präfekt genannt werden, der seine mahnenden Worte in balsamischer Schönheit erklingen ließ. Der ins Buffofach gewechselte Fabio Capitanucci war der anlassige (für die deutschen Leser: zudringliche) Marquis, den er korrekt sang, aber die Zwiespältigkeit der Figur nicht im Alleingang aufzeigen konnte (nochmals: welche Möglichkeiten, wenn die Figur beim Happyend singt „Ora sarò un signor zio“ = Jetzt werde ich ein wunderbarer Onkel sein!). Als Vater Antonio stellte Vittorio Prato eine rührende Figur auf die Bühne, seinem Bariton hätte aber eine nachdrücklichere Tiefe gut getan. Marina De Liso war eine gute Maddalena, Lindas Mutter.

Der junge Michele Gamba (wie in Italien üblich ebenso mit Maske wie die Orchestermusiker, natürlich mit Ausnahme der Bläser, und vor allem so wie der Chor, der mit Maske tun musste, als würde er essen – denkt ein Regisseur da nicht daran, wie nahe das Publikum dank der Kameras ist?) war Donizetti ein ausgezeichneter Sachwalter und ließ die zahlreichen inspirierten Einfälle des Komponisten wunderbar aufblühen(natürlich kann da nur von dem per Streaming vermittelten Klang die Rede sein). Ich möchte hier speziell auf das Duett Antonio/Präfekt hinweisen oder auf den Schluss des 1. Akts mit den auf die Walz' ziehenden jungen Leuten. Aber auch die Tenorarie „Se tanto in ira agli uomini“ hat wundervolle Melodien. Im Ganzen für mich jedenfalls ein Werk, das in seiner musikalischen Qualität zu den besten Opern Donizettis zählt und auch vom Inhalt her viele Anregungen für eine durchdachte Regie bieten würde. (Noch zum Thema Missbrauch: Vor seiner Hochzeit mit einer anderen dringt der Visconte in Linda, sich ihm hinzugeben. Das tugendhafte Mädchen widersteht. Hätte sie nachgegeben, hätte ihr Geliebter vermutlich mit der anderen Braut das Weite gesucht). Die nicht mit Applaus zu bedankenden Künstler zeigten sich vor dem Vorhang mit Musikbegleitung.

Eva Pleus 30.1.20

Bilder: Michele Monasta / Maggio Fiorentino

Zum Zweiten

RISURREZIONE

Aufführung am 19.1.20 (Premiere am 17.1.)

Gezügelter Verismo

Franco Alfano (Neapel, 1876 – San Remo 1954) hat zwar 10 Opern geschrieben, ins Gedächtnis der Opernliebhaber hat er sich allerdings nur als Vollender von Puccinis „Turandot“ eingebrannt. Vielleicht fällt einem auch noch „Cyrano de Bergerac“ (1936) ein, weil das Werk zunächst von Roberto Alagna ausgegraben und dann auch von Plácido Domingo gegeben wurde. Nach Neapel hatte der Komponist auch in Leipzig studiert und war u.a. ein gefragter Pianist, der als rechter Kosmopolit auftrat, was vielleicht auch seiner französischen Mutter zu verdanken war.

„Risurrezione“ nach Tolstois „Auferstehung“, 1898 geschrieben, aber erst 1904 in Turin unter Tullio Serafin uraufgeführt, war das Werk, das in Italien den größten Erfolg hatte, sich aber im Ausland nicht durchzusetzen vermochte (obwohl es 1909 in Berlin gegeben wurde). Dass Alfanos Kompositionen mehr oder weniger in der Nachfolge Puccinis stehen, dürfte der Grund sein, weshalb ihm die Aufgabe der Vollendung von „Turandot“ anvertraut wurde.

In Florenz war die Fassung zu hören, die Alfano schon 1906 für die Scala erstellt hatte. Der Komponist nahm bedeutende Striche vor, die aus dem Libretto von Cesare Hanau Nebenfiguren eliminierte, die das vermitteln sollten, was man vor rund 120 Jahren in Mitteleuropa für „typisch russisch“ hielt und wie es z.B. bei Umberto Giordanos „Fedora“ und „Siberia“ zu beobachten ist. An sich ist das Libretto sehr gut gemacht und gibt einen guten Überblick über die Schlüsselszenen und -anliegen von Tolstois Spätwerk. Der 2. Akt stammt allerdings zur Gänze der Phantasie des Librettisten, denn die Szene am Bahnhof, in der die schwangere Katjuscha vergeblich auf den Fürsten Dimitri Nekludoff, den Vater des zu erwartenden Kindes, wartet, nimmt bei dem großen Russen eine knappe Seite ein.

Bei Tolstoi steht der Fürst im Mittelpunkt, ein oberflächlicher Lebemann, der sich erst als Geschworener bei einem Prozess gegen eine des Mordes angeklagte Dirne an diese Katjuscha erinnert, die er vor vielen Jahren verführt hatte. Als ihr Zustand nicht mehr zu verbergen war, wurde sie von der Herrschaft (einer Tante des Fürsten) hinausgeworfen und sank nach dem Tod ihres Kindes immer tiefer. Sie wird zu 20 Jahren Sibirien verurteilt, aber der Fürst findet heraus, dass sie unschuldig ist. Nun will er sein Unrecht gutmachen, folgt der jungen Frau auch nach Sibirien. Obwohl ihn Katjuscha nicht heiraten will, sieht Tolstoi in Dimitris Sinneswandel , der auch dazu führt, dass er sich seiner Güter entledigt, eine spirituelle „Auferstehung“. In der Oper hingegen steht Katjuscha im Mittelpunkt, und ihr Nein zur Heirat mit dem Fürsten, ihre Hingabe bei der Betreuung der Mitgefangenen und ihre Eheschließung mit dem politischen Gefangenen Simonson symbolisieren ihre persönliche „Auferstehung“.

Musikalisch wird ein Gutteil im canto di conversazione abgewickelt, der aber immer wieder ariose Stelle beinhaltet und auch schöne lyrische Aufschwünge bietet. Der erwähnte Akt am Bahnhof sieht für den Sopran eine intensive Szene vor, die nicht als eigentliche Arie zu bezeichnen ist, doch war. dem Programmheft zu entnehmen, dass sie von Größen wie Mary Garden, Magda Olivero, Gianna Pederzini oder Mirella Freni eingespielt wurde. Das Orchester ist in typischer Verismo-Manier üppig besetzt.

Der inzwischen abgetretenen Direktion des Hauses und Fabio Luisi ist es zu danken, dass man sich an dieses Werks erinnerte. Aus den Pausengesprächen war zu entnehmen, dass das Publikum im überaus gut besuchten Haus großes Interesse zeigte (das sich am Schluss auch in begeisterter Zustimmung niederschlug). Sehr gelungen war nämlich auch die Regie von Rosetta Cucchi in den sich auf das Wesentliche beschränkenden Bühnenbildern von Tiziano Santi und den Kostümen von Claudia Pernigotti. Der ländliche Bahnhof mit seinen Wärme suchenden Besuchern, die graue, oppressive Atmosphäre im Kerker und schließlich die eisige sibirische Landschaft blieben mir stark im Gedächtnis. Alle Achtung vor dem Wexford Opera Festival, wo diese Produktion ursprünglich entstanden ist.

Die Französin Anne Sophie Duprels war eine sehr überzeugende Katjuscha, die von ihrer kindlichen Schwärmerei für den Fürsten über die zynisch gewordene Kerkerinsassin bis zur geläuterten, „auferstandenen“ Frau alle Nuancen intensiv ausspielte und dazu einen Sopran hören ließ, der furchtlose Höhen bot, aber auch im canto di conversazione Schmiegsamkeit offerierte. Der Amerikaner Matthew Vickers (keine Verbindung zum großen Jon V.) gefiel vor allem durch sehr schön aufgehende Höhen bei angenehmem Timbre, während die Mittellage eher schwach ausgeprägt ist. Auch kann ich ihn nicht als „wirkungsvollen Darsteller“ einstufen, der er laut Sängerprofil im Programmheft ist, denn er stand eher stocksteif herum. Der Koreaner Leon Kim nützte als Simonson seinen erst im 4. Akt erfolgenden Auftritt mit Nachdruck, aber eher rauhen Höhen. Romina Tomasoni überzeugte als unfreundliche Gouvernante im 1. Akt und als sich liebevoll um Katjuscha kümmernde Anna im 2. Ana Victoria Pitts aus Brasilien lieh der Aufseherin im Kerker ihren angenehmen Mezzo. Die zahlreichen anderen Figuren in Kleinstrollen wurden von Mitgliedern des Chors des Hauses bestens wahrgenommen. Unter Lorenzo Fratini sang besagter Chor seine russisch getönten Einwürfe bestens. Am Pult des Orchesters des Hauses erwies sich Francesco Lanzillotta als dem Werk überzeugt dienender Leiter. Die ganze Aufführung bewirkte, dass man dem viel geschmähten Verismo sowohl vom Werk her, als auch in dieser Form gerne öfter begegnen würde.

Eva Pleus 23.1.19

Bilder: Michele Monasta

Maggio Musicale Fiorentino

Risurrezione

Megararität von Franco Alfanos

Premiere: 17.01.2020

Lieber Opernfreund-Freund,

Franco Alfano ist heutzutage vor allem dafür bekannt, dass er nach dem Tod von Giacomo Puccini dessen unvollendet gebliebene Turandot unter Zuhilfenahme der Skizzen des 1924 in Brüssel verstorbenen Komponisten vervollständig hat. Dass man Alfano damit nicht gerecht wird, zeigt seine Oper Risurrezione nach dem letzten Rom

an von Leo Tolstoi, die gestern am Teatro del Maggio Musicale Fiorentino eine umjubelte Premiere feiern durfte.

Risurezzione (Auferstehung) erzählt die Geschichte der Gesellschafterin Katiusha im Russland des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Die junge Frau trifft auf dem Landgut seiner Tante den Fürsten Dimitri wieder, den sie seit Kindertagen kennt und zu dem sie schon im Teenageralter zärtliche Gefühle entwickelt hatte. Dimitri verführt Katiusha und zieht am nächsten Tag in den Krieg. Die bleibt allein zurück und wird von Dimitris Tante vor die Tür gesetzt, als sich zeigt, dass sie schwanger ist. Das Kind stirbt und Katiusha muss sich als Prostituierte verdingen, um zu überleben. Im Bordell wird ihr ein Giftmord an einem Freier in die Schuhe geschoben, sie wird für 20 Jahre nach Sibirien verbannt. Dimtiri empfindet Reue, als er von ihrem Schicksal hört und versucht erst, sie auf dem Weg in die Verbannung zu retten – was sie ablehnt. Schließlich erreicht er sogar eine Begnadigung. Doch Katiusha bleibt lieber in Sibirien und heiratet den politischen Gefangenen Simonson, obwohl sie Dimitri nach wie vor liebt. Am Ostersonntag, dem Fest der Auferstehung, an dem die Oper auch begonnen hatte, endet die tragische Erzählung.

1904 war die Oper in Turan uraufgeführt worden und 1929 beim Maggio Musicale Fiorentino zu sehen. Gut 90 Jahre später zeigt man nun die Produktion, die Rosetta Cucchi 2017 für das Wexford Festival Opera konzipiert hatte, dem sie seit kurzem auch als künstlerische Leiterin vorsteht. Die aus Pesaro stammende Regisseurin erzählt die Geschichte stringent und mit eindrucksvollen Bildern, deutet den Palast der Fürstin mit einem Bett, einem Schreibtisch und einem überdimensionalen expressionistischen Gemälde an und für den Bahnhof, auf dem die schwangere Katiusha auf Dimitri wartet, reicht eine Bank, ehe Cucchi sich im Frauengefängnis von St. Petersburg von Tiziano Santi ein Zwangsarbeiterlager auf die Bühne stellen lässt, in dem – von Ginevra Lombardo gespenstisch ausgeleuchtet – die Frauen als Näherinnen schuften müssen. Das triste Sibirien ist schneebedeckt vor heller Betonwand, aus dem sich zum eindrucksvollen Schlussbild ein Weizenfeld herabsenkt, in dem sich Katiusha mit ihrer Vergangenheit versöhnt. Die einfallsreichen Kostüme von Claudia Pernigotti sind der historischen Zeit entlehnt und die durchdachte Personenführung von Rosetta Cucchi tut ein Übriges, dass es ein spannender und szenisch rundum gelungener Abend wird.

Und auch musikalisch bleiben kaum Wünsche offen. Zwar überzeugt mich das Spiel von Matthew Vickers nur bedingt. Der gutaussehende US-Amerikaner verfügt über einen klangschönen und höhensicheren Tenor, mit denen er die Herausforderungen der Partie, etwa die Arie Piangi, si, piangi im dritten Akt, scheinbar mühelos meistert, doch will mich über den Graben hinweg emotional nicht viel erreichen. Das mag aber auch daran liegen, dass seine Partnerin so eine Ausnahmekünstlerin ist und er daneben darstellerisch recht blass bleibt. Anne Sophie Duprels ist eine begnadete Sängerdarstellerin und wird den Ansprüchen an veristische Rollendarstellung vollends gerecht, durchlebt die Katiusha scheinbar mit jeder Faser ihres Körpers, singt leidenschaftlich und durchdringend und spielt einfach unglaublich. Man nimmt der aus Frankreich stammenden Sopranistin jede Facette ihrer Figur ab, das naive Mädchen im ersten Akt ebenso, wie die hoffnungsvolle Schwangere im zweiten Bild oder die desillusionierte Ex-Hure in der zweiten Hälfte des Abends. Brava!

Leon Kim berührt in seinem vergleichsweise kurzen Auftritt als Simonson im letzten Akt zutiefst und zeigt nicht nur im zu Herzen gehenden Quando la vidi zahlreiche Facetten seines durchdringenden Baritons. Ganze 27 weitere Rollen verzeichnet der Besetzungszettel, die teils mit engagiert aufspielenden Chorsolisten besetzt sind. Vor allem im Ohr bleiben der dabei der gespenstisch dunkle Alt von Ana Victoria Pitts als düstere Korableva oder der farbenfrohe Mezzosopran von Romina Tomasoni, die zuerst als gestrenge Matrena Pavlovna überzeugt, ehe sie im zweiten Akt als Anna der schwangeren Katiusha am Bahnhof eine mitfühlende und aufmunternde Freundin ist und wie Anne Sophie Duprels schon 2017 in Wexford auf der Bühne stand. Der eigentliche Star des Abends steht allerdings mit dem Rücken zum Publikum. Francesco Lanzillotta kitzelt alle Nuancen aus Franco Alfanos teilweise ausufernder Partitur, die unter seiner Leitung nach einer Mischung aus Mascagni und mit ordentlich Bombast gewürztem Puccini klingt. Lanzillotta entdeckt dem Zuschauer eine vielschichtige Komposition, Alfanos Verismo ist bei ihm in besten Händen.

Auch die Damen und Herren des Chores überzeugen. Lorenzo Fratini hat sie auf ihre umfangreiche Aufgabe präzise vorbereitet und so ist die Ausgrabung dieser Rarität purer Genuss, den das Publikum am Ende des Abends mit anhaltendem und begeisterten Beifall belohnt. Ich teile diese Begeisterung unverhohlen und empfehle Ihnen bis zur nächsten Möglichkeit, dieses Werk einmal auf der Bühne zu sehen, den kommerziell auf CD erschienenen Live-Mitschnitt mit Magda Olivero, den Sie sich auch auf youtube anhören können, ehe ich Ihnen schon morgen von Alfanos berühmtester Komposition berichten kann: dem Finale zur Turandot, die ich mir in Parma gerne für Sie anschaue.

Ihr Jochen Rüth 19.1.2020

Die Fotos stammen von Michele Monasta

FERNAND CORTEZ

Aufführung am 20.10.19 (Premiere am 12.10.)

Zwischen Tragédie lyrique und grand-opéra

Mit einer Rarität begann die neue Saison in Florenz. Die Werke von Gaspare Spontini (1774-1851) haben sich mit Ausnahme seltener Wiedergaben von „La vestale“ nicht auf den Spielplänen halten können. Zu Lebzeiten war der Komponist allerdings überaus angesehen und wurde nach ersten Erfolgen in seiner italienischen Heimat 1803 nach Paris berufen, wo er ab 1805 Napoleons Hofkomponist wurde, sich nach dem Sturz des Kaisers aber1814 als königlicher Hofkomponist der Bourbonen nach der Restauration etablieren konnte. 1820 wurde er von Friedrich Wilhelm III. von Preußen als Generalmusikdirektor nach Berlin berufen (wobei dieser Titel zum allerersten Mal überhaupt verliehen wurde!). In Berlin hielt es ihn 20 Jahre lang, dann kehrte er nach Paris zurück, um sein Leben schließlich in den heimatlichen Marken zu beenden.

Napoleon, der viel für die italienische Musikschule übrig hatte, beauftragte Spontini mit der Vertonung der Taten von Hernán Cortez, dem Eroberer Mexikos (Untertitel ist denn auch „ou La conquête du Mexique“). Der Korse wusste sehr gut, warum er sich für dieses Sujet entschieden hatte, denn er plante gerade seinen Feldzug gegen Spanien. So wie er diesen unter das Motto „Aufklärung gegen Obskurantismus“ stellte (immerhin waltete die Inquisition in Iberien noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts ihres Amtes), übersah er bewusst die Greueltaten der spanischen Eroberer unter dem Vorwand, diese hätten die mexikanischen Ureinwohner bloß von dem blutigen Kult der aztekischen Priester befreien wollen. Also eine Hymne auf Napoleon, wobei sich das Kaiserpaar (damals war noch Joséphine Beauharnais die Gemahlin des Kaisers) bei verschiedenen Vorstellungen persönlich zeigte und das Publikum jeglichen Hinweis auf Cortez' Tapferkeit lauthals bejubelte.

Soweit die Vorgeschichte der 1809 uraufgeführten Oper, die von ihren Librettisten Étienne de Jouy und Joseph-Alphonse d'Esménard als tragédie lyrique in drei Akten bezeichnet wurde. Da Spontini aber nach Napoleons Sturz starke Veränderungen an seinem Werk vornahm, ganze Szenen von einem zum anderen Akt verschob und immer wieder an der Oper tüftelte, gibt es drei verschiedene Versionen davon, deren letzte von 1817 in Frankreich noch einige Jahrzehnte lang populär war. In Florenz hörten wir aber die mehr oder weniger vergessene Erstfassung.

Der Blick 200 Jahre später zeigt uns eine hochinteressante Mischung, nämlich einerseits die der Tradition Glucks folgende Deklamation, in der die Rezitative oft wichtiger sind als die Arien (wobei sich Spontini als raffinierter Könner der Orchestrierung, aber wenig phantasievoller Melodiker erweist), andererseits, schon dem Sujet geschuldet, einen ersten Prototyp der grand-opéra. Vom Musikalischen her bleiben dem heutigen Hörer wohl am ehesten die martialischen Märsche im Ohr, zusammen mit etlichen eindrücklichen Chören. In der Pariser Tradition gibt es mehrere Balletteinlagen, die insgesamt rund 40 Minuten umfassen. Die Länge der drei Akte ist ziemlich unausgeglichen, denn der erste dauert gut eineinhalb Stunden, der zweite rund 50 Minuten, der dritte eine Stunde. Da gerade der 1. Akt musikalisch der dürftigste ist, zog er sich. Dann nahm die Musik langsam an Fahrt auf und brachte ein paar dramatisch gelungene Szenen.

Die Handlung: Cortez (Tenor) ist in Mexiko gelandet, hat sich in die Prinzessin Amazily (Sopran) verliebt und will die Ureinwohner befrieden. Telasco (Tenor), Amazilys Bruder, hasst die Eroberer. Alvaro (Tenor), Cortez' Bruder, ist in den Händen der Mexikaner und soll geopfert werden, um die Götter günstig zu stimmen. Hin- und hergerissen zwischen ihrer Liebe zu Cortez und der zu ihrer Heimat, beschließt Amazily, sich anstelle von Alvaro zu opfern, wird aber in letzter Minute von Cortez gerettet. Telasco schließt nun auch Frieden mit dem Eroberer, die Geschwisterpaare Cortez-Alvaro und Telasco-Amazily und schließlich das spanisch-mexikanische Liebespaar jubeln und besingen die neue Freundschaft. Nur der böse Hohepriester (Bass) will von Frieden nichts wissen und wird von spanischen Soldaten weggebracht. Über sein (vermutlich nicht gerade sanftes) Ende erfahren wir nichts.

Wie kann man heute an ein solches geschichtsverfälschendes Sujet für ein Publikum, das für die fast völlige Ausrottung der ursprünglichen Bewohner Amerikas sensibilisiert ist, herangehen? Die Regisseurin Cecilia Ligorio hatte einen blendenden Einfall: Sie zeigte Moralez (Bass), den Freund und Vertrauten Cortez', wie er an seinen Erinnerungen schreibt. Dazu bediente sie sich der Verdadera Historia de la Conquista de Mexico von Bernal Díaz de Castillo, der zu Cortez' Truppen gehört hatte und im Alter mit dieser Niederschrift Abbitte für die Taten der Eroberer zu leisten versuchte. So sehen wir diese Texte nach und nach auf Zwischenvorhänge projiziert, was es erleichtert, die kriegerischen Worte des Librettos als das hinzunehmen, was sie sind – Propaganda für Napoleon.

Mit Hilfe einer Ausstattung (Alessia Colosso, Massimo Checchetto), die – vor allem im 1. Akt – einer grand-opéra würdig ist, bekommt der Zuschauer beim Anblick der spanischen Korvetten (und deren von Cortez selbst veranlasstem Brand, um sein meuterndes Heer zum Zurückbleiben zu zwingen) und umgekehrt üppiger Maisfelder einen Eindruck des Aufeinanderprallens zweier Welten. Die Kostüme von Vera Pierantoni Giua waren hinsichtlich des Damenchors weniger geglückt, denn die orangefarbenen Hänger erweckten eher Assoziationen zur Befreiung der Frauenkörper vom Mieder, als sie an Gewänder der Einheimischen denken ließen. Überzeugender war der Anblick der gepanzerten Spanier ausgefallen. Während sich die Beleuchtung von Maria Domènech Gimenez als stimmungsvoll erwies, erweckte die Choreographie von Alessio Maria Romano leider eher den Eindruck eines sinnlosen Herumgerennes, vor allem bei den den Ureinwohnern gewidmeten Stücken (Compagnia Nuovo BallettO di ToscanA).

Die musikalische Leitung hatte Jean-Luc Tingaud inne. Ursprünglich hätte Musikchef Fabio Luisi die Produktion leiten sollen, aber nach der skandalösen Entfernung aus politischen Motiven des Intendanten Cristiano Chiarot hatte auch er in Florenz demissioniert. Tingaut schien mir eine professionelle Leistung ohne besondere Glanzlichter zu bieten, dem Orchester und Chor des Maggio Musicale Fiorentino (letzterer unter der Leitung von Lorenzo Fratini) mit Sorgfalt folgten.

Die Sängerbesetzung hätte brillanten ausfallen dürfen. In der Titelrolle klang der argentinische Tenor Dario Schmunck stimmlich robust, doch fehlte ihm der Sinn für die Deklamation à la française. Als Telasco musste der Franzose Luca Lombardo einer langen Karriere Tribut zollen. Seine idiomatische Aussprache ließ die Versuche seiner Kollegen, in halbwegs akzeptablem Französisch zu singen, einen deplorablen Ausgang nehmen. David Ferri Durà hätte mit seinen aus dem Chor rekrutierten Mitstreitern Davide Ciarrocchi und Nicolò Ayroldi ein bewegendes Terzett der gefangenen Spanier zu interpretieren gehabt, aber seine quäkende Buffostimme verhinderte das Aufkommen von Emotionen. Bei den tiefen Stimmen klang der Amerikaner André Courville (Hohepriester der Azteken) recht ruppig, was man seinem grausamen Metier zugute halten kann. Gianluca Margheri war ein sehr lebhaft agierender Moralez und befriedigte auch gesanglich. Als Amazily zeigte die Griechin Alexia Voulgaridou die von starker emotionaler Teilnahme gezeichnete, gesanglich überzeugendste Leistung. Ihr galt denn auch mehrmaliger Szenenapplaus. Weitere fünf Interpreten von Kleinstrollen seien pauschal gelobt.

Trotz der Länge der Vorstellung (Beginn: 15.30 Uhr, Ende 19.45 Uhr) zollte das Publikum am Schluss mehr als freundlichen Beifall für das interessante Unternehmen.

Eva Pleus 26.10.19

Bilder: Michele Monasta

LEAR

Aufführung am 5.5.19 (Premiere am 2.5.)

Wenn man sich jahrzehntelang für die Oper interessiert, muss man, auch wenn man die großen Werke des 19. Jahrhunderts am liebsten hört, doch immer wieder über den Tellerrand schauen. Diesmal ging es um Aribert Reimanns wohl erfolgreichste Oper, dem großen Dietrich Fischer-Dieskau auf den Leib geschrieben und 1978 in München unter dem Dirigat von Gerd Albrecht und in der Regie von Jean-Pierre Ponnelle uraufgeführt. In Italien war sie erst einmal zu hören gewesen, nämlich 2001 in Turin in der Fassung mit der englischen Rückübersetzung aus dem Deutschen.

Der Maggio Musicale Fiorentino, in den späten Vierziger- und dann den Fünfzigerjahren des vorigen Jahrhunderts eine stolze Einrichtung mit wagemutigen Titelvorschlägen und dementsprechenden Inszenierungen, war in den letzten Jahrzehnten immer mehr verkümmert. Nun hatte man ein neues Haus (dessen Eröffnung auch schon wieder über sieben Jahre zurückliegt), zunächst 'Opera di Firenze' genannt, schließlich aber 'Teatro del Maggio Musicale Fiorentino', aber kein entsprechendes Programm, bis Cristiano Chiarot fast zwangsweise aus La Fenice in Venedig abgezogen wurde, um das Festival neu aufzustellen. Musikdirektor wurde Fabio Luisi, und mit „Cardillac“ wurde voriges Jahr ein kräftiges Zeichen gesetzt,wie die Sache weitergehen sollte. Heuer also, neben einem umfangreichen Programm von Konzerten, Balletten und Ausstellungen, die Eröffnung mit „Lear“ (Bellinis „La straniera“ und Mozarts „Nozze di Figaro“ werden folgen).

Die vorliegende Produktion war 2016 für Paris entstanden und darf als maßstabsetzend angesehen werden. Angesichts der grausamen Geschehnisse in Shakespeares „König Lear“, von Claus H. Henneberg mit großem Geschick zu einem ausgezeichneten Libretto gerafft, konnte man einiges befürchten, wenn man gewahr wurde, dass der immer für blutrünstige Inszenierungen gute Calixto Bieito für die Regie verantwortlich war. Die Furcht war allerdings vollkommen unbegründet, denn zu sehen waren intensive Szenen mit stringenter Personenführung, die nie sensationsheischend ausfielen (beispielsweise bei Glosters Blendung) oder verquaste Rätsel aufgaben (nur einmal zog ein nackter Mann, der als „figurante speciale“=Sonderkomparse bezeichnete Domenico Nuovo, für mich scheinbar grundlos durch den Wald). Das eindrucksvolle Bühnenbild von Rebecca Ringst bestand zunächst aus senkrecht stehenden Holzlatten, die X-förmig ineinander kippten, als Lear seinen Irrweg durch die Heide begann. Die Lichtgestaltung von Franck Evin trug zur starken Atmosphäre ebenso bei wie die Videoprojektionen von von Sarah Derendinger, die vor allem gegen Ende des Werks bei immer leerer werdender Bühne bedrohliche Stimmungen schufen.

Die Kostüme von Ingo Krügler schärften zusätzlich das Profil der Figuren und ihrer Interpreten. Betreut wurde die Produktion von Yves Lenoir, und sie scheint bei dem Transfer aus Paris nichts von ihrer Spannung verloren zu haben (auch weil die Besetzung praktisch unverändert war). Symbolisch für die Aufteilung seines Reiches verteilte Lear Teile eines Brotlaibs, auf die sich seine gierigen Töchter Goneril und Regan stürzten, ein ebenso starkes Bild wie etwa jenes, in dem Cordelia den wahnsinnigen Vater im Arm hält und an eine klassische Darstellung der Pietà erinnert. Beeindruckend auch die geschickt gestalteten parallel laufenden Szenen gegen Ende der Tragödie, wenn sich Goneril selbst erwürgt.

Wie schon in Paris stand Fabio Luisi neuerlich am Pult und disponierte souverän die schwierigen Klangmassen von Reimanns Werk. Das Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino widmete sich der Komposition mit großem Einsatz und ließ mich die (für mich intensivsten) kompositorischen Stellen der verschiedenen Zwischenspiele genießen. Musikalisch besonders eindringlich ist auch die Szene, in der Lear den Verstand verliert. Ist die Stimmführung für die Männerrollen zwar schwierig, aber bis zu einem gewissen Grad durchhörbar, werden von den Frauenstimmen wiederholt extremste Höhen verlangt, die für das Gehör eher schmerzhaft ausfallen.

Die Titelrolle wurde von Bo Skovhus mit verzehrender Intensität gesungen und gespielt. Wie er in seinem Wahnsinn Selbstgespräche führte und gestikulierte, das war weit entfernt von „Theater“. Ähnliche Intensität brachte der Countertenor Andrew Watts als Edgar auf die Bühne und erfreute dazu mit auffallend schönem Timbre. Seinem bösen Bruder Edmund verlieh Andreas Conrad scharfe Kontur, stieß stimmlich in der Höhe aber an Grenzen. Lears drei Töchter waren hochrangig besetzt: Ángeles Blancas Gulín war eine hochdramatische Goneril von mörderischer Entschiedenheit, Erika Sunnegardh eine Regan mit richtig bösartig klingender Koloratur, Agneta Eichenholz die berührende Cordelia, die die musikalisch zartesten Stellen singen darf. Als unglücklicher Gloster überzeugte Levent Bakirci, als getreuer Kent Kor-Jan Dusseljee. Frode Olsen (König von Frankreich), Derek Welton (Albany), Michael Colvin (Cornwall) boten als Lears Schwiegersöhne gute Leistungen. Sehr nachdrücklich wurde die Sprechrolle des Narren von Ernst Alisch gegeben.

Dass die hohe Qualität der Aufführung überzeugte, war auch daraus zu ersehen, dass sich das gut gefüllte Haus in der Pause nicht leerte und die Ausführenden, mit dem 83-jährigen Komponisten persönlich an der Spitze, am Schluss großen Jubel entgegennehmen konnten.

Eva Pleus 12.5.19

Bilder: Michele Monasta

CARMEN

Aufführung am 2.12.18

(Premiere am 13.1., WA am 25.11.)

Als diese Produktion im Januar des Jahres herauskam, schlugen die Wellen hoch, denn diesmal wurde nicht die Titelrollenvertreterin von Don José getötet, sondern umgekehrt. Es steht völlig außer Frage, dass ein solches Finale nicht nur von den Autoren nicht gewünscht, sondern auf Basis des Textes vollkommen absurd ist. Die weltweit empörten Kommentare waren nur zu verständlich, allerdings fehlte (selbstverständlich) die Durchsicht in die italienischen Opernangelegenheiten. Es ist nämlich so, dass Cristiano Chiarot die Intendanz des Florentiner Opernhauses übernommen hat. Chiarot hatte jahrelang mit großem Geschick das venezianische Teatro La Fenice geleitet und wurde vom italienischen Kulturminister nach Florenz sozusagen zwangsversetzt, um das krisengeschüttelte Haus aus seiner Misere zu befreien. Nun handelt es sich nicht nur um einen wirtschaftlich tüchtigen und künstlerisch denkenden Mann, sondern auch um einen, der nicht um PR-Gags verlegen ist. Daraus entsprang der Einfall für die Veränderung des Finales von Bizets Meisterwerk im Zeichen von #Metoo, was erwartungsgemäß das Interesse der gesamten Opernwelt weckte. Regisseur Leo Muscato schien anfänglich gar nicht von dieser Lösung überzeugt, fand sich schließlich aber damit ab. Soweit die Vorgeschichte, die auch einmal erzählt gehört.

Wie ich mich bei dieser Wiederaufnahme im November/Dezember überzeugen konnte, ist die (hier von Alessandra De Angelis betreute) Regie nämlich ausgezeichnet. Schon die Bühnenbilder von Andrea Belli führen uns in eine moderne Roma-Siedlung, sprich einen Campingplatz mit alten Wohnmobilen, der durch einen Zaun von der Umgebung abgeschirmt wird. (Hier werden sich dessen Bewohner auch die TV-Übertragung von Escamillos Stierkampf ansehen, wobei die Kinder ihn nachstellen). Hinter diesem Zaun äffen die Kinder denn auch die Wachablöse der Soldaten nach. Dieses unaufdringlich heutige Ambiente bildet den idealen Rahmen auch für den Zusammenprall der streitenden Frauen, sind die einen doch Fabrikarbeiterinnen, die anderen Zigeunerinnen (falls das Wort gestattet ist). Das (gar nicht so) wandernde Volk ist auch perfekt geschminkt, wie auch die äußerst kreativen Kostüme zu dem starken Eindruck beitragen. Originell und nicht nur das auch die letzte Szene des 1. Akts, die sich auf dem Kommissariat abspielt (für den Szenenwechsel genügt eine Zwischenwand).

Im Ganzen bleibt das Bühnenbild aber unverändert, was starke Szenen erlaubt. Wir sehen beispielsweise Don Josés Neigung zur Gewalt, wenn ihn Carmen im 2. Akt wegschickt und sich in ihren Wohnwagen zurückzieht: José stürzt ihr nach, und Carmen wird sich bei Zunigas Auftritt mit einer Platzwunde im Gesicht zeigen. Überhaupt ist von Anfang an klar, dass diese Geschichte nicht gut ausgehen kann und Carmen sich besser nicht auf diese Caprice (denn was ist ihr Benehmen im 1. Akt gegenüber José anderes?) eingelassen hätte. Das Duett Carmen-Escamillo im 4. Akt findet an zwei Münztelephonen statt, was dieser Szene nichts von ihrer Intensität nimmt. Unterstützt auch durch die raffinierte Lichtregie von Alessandro Verazzi gelangen Muscato überaus eindrückliche Genrebilder, verstärkt durch eine hervorragende Personenregie, die jeder der Figuren einen sehr persönlichen Charakter verleiht. Da ist man geneigt, über das aufoktroyierte Finale hinweg zu sehen.

Nicht nur mit der szenischen, sondern auch mit der musikalischen Wiedergabe konnte man glücklich sein. Am Pult des Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino stand mit Matteo Beltrami ein Dirigent, der dem Damenchor im 1. Akt und der Chanson de Bohème im 2. einen hinreißenden Rhythmus verlieh und dem Klangkörper Töne entlockte, die mich an den Klang eines Metall bearbeitenden Schneebesens erinnerten (man verzeihe das Bild, aber mir fällt kein besseres ein). Ergänzt wurden diese Beispiele durch eine Carmens Beklemmung transparent machende Begleitung der Kartenarie und eine fast unerträgliche Spannung während der Schlussszene.

Beltrami hatte aber auch Sänger zur Verfügung, die seinen Tempi zu folgen vermochten. In der Titelrolle überzeugte Marina Comparato mit homogenem Mezzosopran, ausgezeichnetem Französisch und einer Sinnlichkeit, die nie den Touch der Unabhängigkeit verlor, in deren Zeichen Carmen in den Tod geht. Roberto De Biasio hat das richtige Material für Don José, da er über Spintoqualitäten ebenso verfügt wie über die Fähigkeit der Interpretation von Pianophrasen. Dass ihm der Schlusston der Blumenarie nicht ganz nach Wunsch gelang, war wohl eher eine Nervensache.

Der Micaëla verlieh Laura Giordano innige Töne, auch wenn ihr schön geführter Sopran eine Spur zu leicht war. Der flott und selbstsicher auftretende Escamillo des Leon Kim verfügte über einen etwas lärmenden Bariton, der aber nicht schlecht zur Figur passte. Geboten schmierig, aber auch gefährlich zeigten sich Dario Shikhmiri (Dancaïre) und Manuel Amati (Remendado), der Bariton stimmlich nachdrücklicher als der Tenor. In der gewählten Fassung mit gesprochenen Dialogen konnte Adriano Gramigni (Zuniga) stimmlich nicht viel zeigen. Darstellerisch war er so präsent wie Patrizio La Placa (Moralès). Frasquita Eleonora Bellocci überstrahlte die Ensembles, aber auch Mercédès Giada Frasconi mit satten Tiefen ließ sich stimmlich nicht lumpen. Bravourös und mit vielen Farben sangen der Chor und der Kinderchor des Hauses, beide einstudiert von Lorenzo Fratini.

Ein paar für die Regie gedachte Pfiffe, ansonsten einmütige Zustimmung des Publikums für diese Nachmittagsvorstellung.

Eva Pleus 29.12.18

Bilder: Michele Borzoni / Terra Project

MACBETH

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Aufführung am 13.7.18 (Premiere am 11.7.)

Konzertant, aber spannend

Das 1928 gegründete Festival Maggio Musicale Fiorentino wurde von Größen wie Vittorio Gui, Mario Rossi, Bruno Bartoletti, Riccardo Muti und Zubin Mehta geleitet und liegt nun in den Händen von Fabio Luisi. Die Veranstaltung (deren Ehrendirigent auf Lebenszeit Mehta ist) erlebte viele Höhen und Tiefen und scheint nun einen neuen Anlauf zu nehmen, um programmatisch wieder an andere bedeutende europäische Festspiele anzuschließen.

Das mit Hindemiths „Cardillac“ eröffnete Programm schloss mit der Feier zum 50. Jahrestag, an dem der 27-jährige Riccardo Muti erstmals in Florenz aufgetreten war, nämlich im Juni 1968 im damaligen Teatro Comunale mit einem Konzertprogramm. Nun konnte er den Jahrestag im 2011 eröffneten neuen Florentiner Opernhaus begehen und wählte dafür eine seiner Lieblingsopern aus Giuseppe Verdis Gesamtwerk, das er in konzertanter Form präsentierte.

Der Dirigent entschied sich, wie fast immer in seiner Laufbahn, für die Pariser Fassung von 1865, der Verdi Kostbarkeiten wie etwa „La luce langue“ für die Lady geschenkt und den gesamten 4. Akt überarbeitet hat. Meiner Ansicht nach hätte man den Schluss der ersten Fassung von Florenz 1847 einfügen können, die Macbeth mit der Erkenntnis seiner Missetaten („Mal per me che m'affidai“) einen charaktervollen Abgang gönnt. Außerdem wurde die für Paris komponierte Ballettmusik gespielt, die dramaturgisch einen starken Spannungsabfall bedeutet und musikalisch nicht so exquisit ist, dass man sie konzertant unbedingt hören möchte. Muti hat sich in seiner langen Kariere vielmals mit „Macbeth“ beschäftigt und zeigte auch diesmal wieder, wie progressiv Verdis Musik schon in den frühen Jahren des Komponisten war. Orchestra und Coro des Maggio Musicale Fiorentino folgten ihm mit größter Konzentration und ließen sich von Höhepunkt zu Höhepunkt führen. Der von Lorenzo Fratini einstudierte Chor erbrachte mit „Patria oppressa“ eine schwer zu überbietende Leistung.

In der Titelrolle beeindruckte Luca Salsi, derzeit Lieblingsbariton des Maestros. Der symbiotischen künstlerischen Bindung der beiden entsprang ein starkes künstlerisches Erlebnis, das auf Beachtung aller Vorschriften des Komponisten beruhte (welche mezzevoci, welche piani!), aber immer kraftvoll und vollsaftig blieb. Auch Vittoria Yeo arbeitet eng mit Muti zusammen, doch ihr blieb es verwehrt, ein perfektes Porträt der machtgierigen Lady zu schaffen. Das lag einerseits an ihrem Material, denn obwohl sie auch mutig attackierte, ist die Stimme grundsätzlich lyrisch, andererseits an einer zwar guten Diktion, der aber noch die Vertiefung der von Verdi verlangten „parola scenica“ fehlt. Dennoch eine gute Leistung. Prachtvoll sang Francesco Meli die Arie des Macduff, brachte sich aber auch in den großen Ensembles hervorragend ein. Mit weich timbriertem Bass war Riccardo Zanellato ein ausgezeichneter Banco. Aus den Reihen des Nachwuchses waren die erfreulichen Stimmen von Antonella Carpenito (Dama) und Adriano Gramigni (Medico) zu hören, während Riccardo Rados (Malcolm) noch etwas wackelig klang. Tadellos besetzt waren die Kleinstrollen mit Chorsolisten und bestens vorbereitet auch die Kinderstimmen bei den Erscheinungen der Könige,

Die um 20 Uhr begonnene Vorstellung endete erst nach Mitternacht, was aber dem allgemeinen Jubel und dem Triumph von Riccardo Muti keinen Abbruch tat.

Eva Pleus 22.7.18

Bilder: Pietro Paolini Terra Project / Contrasto

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

Palazzo Pitti: Aufführung am 14.7.17 (Premiere am 10.7.)

Phantasievoll

In den letzten zehn Jahren ist Damiano Michieletto einer der international führenden Regisseure geworden (und der einzige Italiener auf diesem Level). Es war daher interessant, nun eine Inszenierung aus 2005 von ihm sehen zu können, die zu seinen ersten Arbeiten gehörte und für die Florentiner Nachwuchsinstitution „Maggioformazione“ entstanden war.

Gegeben wird sie nun im Rahmen des Sommerprogramms der Opera di Firenze, das im Hof des berühmten Palazzo Pitti stattfindet. Mit diesem prachtvollen Bau wollten die Pitti die Familie Medici übertrumpfen, was ihnen in politischer Hinsicht allerdings nicht gelungen ist. Wir können uns heute an dem von Bartolomeo Ammanati (1511-1592) gestalteten Hof erfreuen, der außer optischen Freuden auch eine durchaus akzeptable Akustik für Freilichtaufführungen besitzt.

Die also über 12 Jahre zurückliegende Arbeit von Michieletto (hier von Silvia Paoli betreut) zeigt bereits die große szenische Phantasie des Regisseurs, denn die von ihm selbst entworfene Szenerie besteht praktisch nur aus Stühlen.

Zu Beginn wird über Lautsprecher ein Zug von Florenz nach Sevilla angekündigt, und sobald die Ouvertüre einsetzt, sitzen die Sänger, unterstützt von ausgezeichneten Mimen (die auf Italienisch sehr hübsch als „figuranti speciali“ bezeichnet werden) auf Stühlen und zeigen durch ihre Bewegungen das Rattern der Fahrt samt etlichen plötzlichen Bremsungen an. Grundsätzlich bin ich nicht für die szenische Bebilderung von Ouvertüren, doch war dieser Einfall so nett wie überzeugend. Mit Hilfe der Stühle werden dann sämtliche Szenen bestritten – unglaublich, wie deren verschiedene Anordnung ganze Bühnenbilder zu ersetzen vermag! Da schien es fast schon zuviel, dass eine Leinwand erklärend bemalt wurde, während Figaro seinen Laden beschrieb. Weitere Versatzstücke waren ein paar Polster, ein Cello (für Rosinas Musikstunde) und – ein Bügelbrett (für die Arie der Berta). Ja, und Regenschirme waren während der Gewittermusik rechtens zu sehen.

Weniger erfreulich waren die Kostüme von Carla Teti (obwohl natürlich anzunehmen ist, dass sie den Vorgaben des Regisseurs folgten). Als störend empfand ich vor allem Figaros Gewandung, der wie ein Mix aus einer Figur der commedia dell'arte und eines mittelalterlichen Hanswurst (samt Schmerbauch) wirkte. Damit war die Figur abstrakter charakterisiert, unter Verlust ihrer so sympathischen menschlichen Eigenschaften. Alessandro Luongo hielt dieser Schwierigkeit aber mehr als tapfer stand und ließ einen brillant klingenden, beweglichen Bariton hören. Auch Don Bartolo hatte wie eine Maske aufzutreten, deren weiße Schminke seinen Darsteller an mimischer Umsetzung hinderte, doch auch in diesem Fall ließ sich Omar Montanari nicht einschüchtern und sang mit geläufiger Gurgel einen kraftvollen Unsympathler. Die verfremdende Verkleidung passte am besten zu Don Basilio, der wie ein grünes, schleimiges Reptil wirkte. Luca Dall'Amico nutzte diese Vorgabe schauspielerisch, während er stimmlich eher blass blieb.

Die Maskierung Almavivas war am schwersten zu akzeptieren, denn war die Halbmaske mit langer, gebogener Nase (ergänzt im 2. Akt durch eine bischöfliche Kopfbedeckung) einerseits überzeugend, um ihn nicht gleich erkennbar zu machen, so musste er zwei Drittel der Oper als ziemlich hässliches Geschöpf verbringen, was bei dem feschen Piero Adaini schade war. Sobald der junge Tenor die Koloraturen besser im Griff hat, wird seine Leistung eine tadellose sein. (Es war daher richtig, das Schlussrondo, wie früher immer üblich, zu streichen). Als Fiorello machte Tommaso Barea gute Figur – ich würde ihn gern in einer größeren Rolle begutachten. Die Berta der Eleonora Bellocci gab ihre Arie korrekt wieder, aber nicht mehr. Ein stimmstarker Offizier war Vito Luciano Roberti. Mittelpunkt der Aufführung war aber die Rosina der jungen Laura Verrecchia, die einen wahren Wirbelwind auf die Bühne brachte und in jeder Szene das Bild einer starken, unabhängigen jungen Frau war (freilich durfte sie als Einzige ein hübsches Kostüm tragen). Grundlage für diese schauspielerische Wirkung war ihr voll timbrierter Mezzo, der die Koloraturen so agil wie schlank sang und damit das Versprechen auf eine nahe Zukunft als szenisch und vokal perfekter Rossinimezzo abgab.

Präzise der Chor des Maggio Musicale Fiorentino unter der Leitung von Lorenzo Fratini und entscheidend für die brillante Wirkung des Abends der qualitätvolle Klang des Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, dem Matteo Beltrami vom Pult aus ganz schön einheizte. Rossinis brillante Klangkaskaden wirkten wie aufpoliert und verfehlten keinen Augenblick lang ihre mitreißende Wirkung.

Ein schöner, heftig bejubelter Abend.

Eva Pleus 24.7.17

Bilder: Manuela Meloni / Contrasto

Marco Tutino - La Braci

Aufführung am 15.11.2015

Premiere 5.11.2015

Ein Bass-Haudegen überzeugt auf ganzer Linie

"Le Braci" ist eine Uraufführung von Marco Tutino, nach einem Roman von Sándor Márai, welche erstmalig beim Festival della Valle d'Itria aufgeführt wurde und als Co-Produktion nun auch im Florenzer Opernhaus zu sehen war. Das Stück dauert circa hundert Minuten und wird ohne Pause gegeben. Es ist eine Gruselgeschichte, die Marco Tutino zu dieser Oper inspirierte.

Der alte General Henrik erwartet seinen Jugendfreund Konrad nach mehreren Jahren zum ersten mal wieder und möchte klären, was bei einem Jagdausflug vor vielen Jahren wirklich passiert ist. Die Verstrickungen werden immer dichter und die Perspektive wird regelmäßig geändert. War es ein Mordkomplott gegen ihn aus Eifersucht, weil beide Freunde damals die gleiche Frau liebten, welche Henrik letztendlich heiratete? Die Auflösung immerhin überrascht - sei hier aber nicht verraten für diejenigen, welche eventuell noch den Roman zu lesen planen.

Die Oper an sich ist klanglich sehr stark an Debussy angelehnt. Mit großen Orchester wird sie eher für die Dialoge angelegt als für die lange Linie. Hin und wieder unterbrechen atonale Klänge die "wabernde" Orchesterkulisse. Sieben Solisten agieren auf der Bühne, mit diversen Zeitsprüngen zurück zum Tag der Jagd.

Leider ist die Musik über weite Strecken nur mehr oder weniger aufregend. Sie zeiht sich in die Länge und Überraschungsmomente gibt es kaum. Zusätzlich dazu hat man in keiner Minute das Gefühl etwas "Neues" zu hören. Klangkopien angelehnt an expressionistische Kompositionsweise plätschern vor sich hin und erzeugen letztendlich wenig musikalisches Drama. Mann kann dem Stück zwar nicht vorwerfen schlecht zu sein - aber eine erneute Produktion dieser Oper rechtfertigt sich meiner Meinung nicht.

Die Regie von Leo Muscato (welcher in einer Art Prolog zusätzlich dazu das letzte Kapitel des Romans vorliest) legt die Oper in einem bereits zerfallenen Wohnhaus an. Links und Rechts ist Wald für die Rückblenden und ein großer Kamin, in dem eben jene Glut lodert ist das Zentrum der Handlung. (Bühnenbild: Tiziano Santi)

Wohl anzusehen ist die Szene und löst letztlich intelligent die verschiedenen Ebenen der Handlung. Im Mittelpunkt steht Henrik, welcher die komplette Oper auf der Bühne bleibt. Mit den Kostümen von Silvia Aymonino, die sich traditionell designt an der Jahrhundertwende orientieren, ergibt sich so ein szenisches Bild, welches dezent und unaufdringlich klassisch bleibt.

Insgesamt kann hier nur Lob ausgesprochen werden.

Musikalisch leitet der junge Dirigent Francesco Cilluffo sensibel und stringend das Orchester und deckt die Sänger nie zu. Problematisch ist leider in Florenz der Orchestergraben, welcher viel zu viel Distanz zwischen Bühne und Zuschauerraum schafft. Dennoch schafft er es, trotz dieser Gegebenheit immer plastisch und transparent zu bleiben.

Für die beiden alten "Herrschaften" hat man zwei Lieblinge des Hauses engagiert.

Alfonso Antoniozzi als Konrad und Roberto Scandiuzzi als Henrik.

Ersterer präsentiert leider nicht mehr als die Reste einer einst gloriosen Stimme. Mehr als Deklamieren und Pressen gibt das noch vorhandene Material leider nicht mehr her. Dennoch muss angemerkt werden, dass die szenische Darstellung hervorragend war - und sich somit durchaus ein Rollenporträt ergab, welches beeindrucken konnte. Schöner wäre allerdings auch eine klanglich-akzeptable Präsentation gewesen.

Im Kontrast dazu steht Roberto Scandiuzzi, auch nicht mehr der Jüngste und dennoch eine Erinnerung an die alte Generation großer Bässe. Die Stimme hat beinahe nichts eingebüßt an Schmelz und Farbe und sowohl die großen Bögen als auch die deklamatorischen Momente seiner Rolle erfüllt er mit Leichtigkeit. Überraschenderweise schafft er es zusätzlich, die Rolle über hundert Minuten, welche er teilweise komplett alleine im Fokus steht, auch szenisch mit Leben zu füllen und steht somit als Aushängeschild dieser Produktion seinen Mann. Die wohl rundeste und bemerkenswerteste Leistung an diesem Abend.

Angela Nisi singt die Jugendliebe Kristina mit leuchtenden Spitzentönen, großem Engagement und geläufigen Koloraturen. Auch hier ist man froh über eine adrette junge Dame, die szenisch in kurzen Auftritten zu fesseln weiß und gesanglich zusätzlich auf dem Punkt ist.

Der junge Henrik wird vom Bariton Kristian Lindroos gesungen. Dieser verfügt über ein sehr schönes Timbre und singt sicher und rund die ebenfalls kurzen Auftritte seiner Rolle. Szenisch bleibt er hingegen etwas blass und statisch, was man aber in Anbetracht solch einer schönen und sauber geführten Stimme gerne in Kauf nimmt.

Anders sieht es leider beim Tenor Davide Giusti aus. Dieser verkörpert den jungen Konrad zwar mit großer Leidenschaft, klingt gesanglich aber noch nicht vollends gesundet (Zur Premiere war er erkrankt). Insgesamt klang die Stimme leider müde und angeschlage und die Höhen sehr angestrengt.

Das letzte Wort der Oper hat Romina Tomasoni, welche als Haushälterin Nini schlussendlich den Konflikt auflöst. Diese verfügt über einen runden, großen Mezzosopran. Szenisch intensiv und mit großem Engagement singend ist auch sie ein Pluspunkt dieses Abends.

Als Fazit kann man sagen, dass die musikalische Unaufgeregtheit des Stückes an diesem Abend durch die auf der Bühne agierenden Sänger gerettet wurde. So ergibt sich ein Kammerstück, welches von den Protagonisten (allen vorran Scandiuzzi) getragen wird und in einigen Momenten die Möglichkeit für die Sänger bietet, sich gebührend zu entfalten. Hier gilt das Lob deutlich mehr den Darstellern als der Musik an sich. Deswegen kann man den Abend durchaus als "gelungen" bezeichnen.

Thomas Pfeiffer, 19.11.2015

Copyright der Fotos: Simone Donati

CANDIDE

Pessimistisches Fabriksmusical

Opera di Firenze - Maggio Musicale Fiorentino

Premiere: 23. 5. 2015; besuchte Vorstellung: 4. 6. 2015

Im Finalbild sieht man das, was der Regisseur Francesco Micheli im Programmheft so beschreibt: „La fabbrica è metafora del cosmo ove ogni cosa es ogni individuo sono parte di un meccanismo perfetto.“ Candide von Leonard Bernstein, in dem es um das Ideal einer besseren Welt geht, spielt in dieser Produktion des Maggio Musicale Fiorentino in der Fabrik einer riesigen Speditionsfirma (Amazon??). Die Chor- und Statisterie-Massen sind von Anfang einheitlich in blaue Overalls gekleidet, ein Teil marschiert schon während des Vorspiels durch den Zuschauerraum auf die Bühne, sie verschieben ständig riesige Container oder kleine und große Pakete in militärisch anmutender Aktivität - offensichtlich beherrscht der „Apparat“ das gesamte Geschehen. Die grell kostümierten Hauptdarsteller sind skurril agierende Marionetten, nie entsteht zwischen den Figuren eine menschlich-berührende Beziehung - alles wirkt automatenhaft. Und am Ende sind dann alle Protagonisten - außer Voltaire - endgültig gleichgeschaltet, tragen ebenfalls blaue Overalls und Kartons über dem Kopf und sind offenbar Teil des vom Regisseur intendierten „perfekten Mechanismus“ einer Fabrik geworden. Ob sich das der große Individualist und ekstatische Romantiker des 20.Jahrhunderts Leonard Bernstein so vorgestellt hat??

Eines allerdings überzeugt mich an diesem Abend uneingeschränkt: Der Dirigent John Axelrod koordiniert mit großen und klaren Gesten das

Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, den Chor und die Solisten und sorgt für stets spannungsvolles und mitreißendes Musizieren. Da erlebt man attackierenden Schwung ebenso wie wunderschöne zart-lyrische Passagen. Und gerade bei diesen lyrisch-schmachtenden - fast möchte man sagen: kitschigen - Abschnitten versagt das Regiekonzept. Dort, wo Bernstein gleichsam sein Herzblut hineinkomponiert hat, da passt die marionettenhaft-karikierende und maschinenhafte Personenführung ganz einfach nicht dazu. Die Inszenierung vermittelt mechanistisch-grellen Pessimismus - die überschäumende Freude, die im Stück liegt, konnte man nur musikalisch - und da primär im Orchester erleben. Die Sängerbesetzung war solid - aber nicht außergewöhnlich.

Laura Claycomb war eine sichere Cunegonde, die den Schlager „Glitter and be gay“ gekonnt servierte und schöne Spitzentöne hören ließ. Die automatenhafte Inszenierung nahm der Rolle allerdings den jugendlich-unbefangenen Charme und Reiz. Ihr Bruder Maximilian war mit Gary Griffiths ebenso solid besetzt wie die Paquette mit der quirligen Jessica Renfro. Die zentrale Rolle des Candide war dem Buffo-Tenor Keith Jameson übertragen.

Diese Rolle sollte man wohl eher mit einem lyrischen Tenor besetzen - so wie dies Leonard Bernstein selbst in seiner maßstabsetzenden CD-Aufnahme gemacht hatte. Keith Jameson hatte den naiven US-Boy-Charme, sang im Rahmen seiner Möglichkeiten sauber und blieb dennoch insgesamt recht blass. In zwei Partien waren große (Ex-)Stars der Opernszene aufgeboten: Chris Merritt war ein grandioser Governor mit großer Bühnenpräsenz und kräftiger Stimme.

Und die 75-jährige Anja Silja war die Old Lady. Vor vier Jahren von der Presse in Berlin in dieser Rolle noch hochgelobt, fehlte ihr diesmal allerdings ganz einfach das nötige Stimmvolumen, um auf der großen Bühne des neuen Florentiner Opernhauses zu bestehen, und es fehlte ihr auch das für diese Rolle nötige Contra-Alto -Timbre. Zu den ungezählten szenischen Anspielungen der Inszenierung zählte auch ein Plakat, auf dem Anja Silja mit den Wiener Philharmonikern unter Christoph Dohnányi angekündigt ist. Das überwiegend jugendliche internationale Publikum in Florenz wird diese Anspielung wohl kaum erfasst haben, so wie sicher auch ich viele der Regieeinfälle nicht verstanden habe. Mir blieb unter anderem verschlossen, warum Voltaire - durchaus virtuos deklamiert von Lella Costa - als Reinigungskraft mit Putzwagen auf Rollschuhen auftritt……

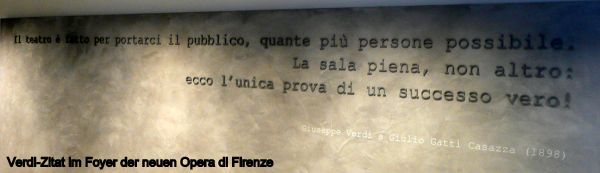

Das Publikum füllte das 1800 Plätze fassende prächtige neue Haus an diesem Abend wohl kaum zur Hälfte - und so war trotz des freundlichen Beifalls das nicht erreicht, was Verdi in dem im Opernfoyer prangende Zitat als Voraussetzung für „l’unica prova di un successo“ - den einzigen Beweis eines Erfolgs - bezeichnet: „La sala piena“ - der volle Saal!

Über das im Vorjahr eröffnete neue Haus schrieb klassik.com

„Florenz, 12.05.2014. Das neue Opernhaus von Florenz ist mit einer Opern- und Ballettgala unter der Leitung von Zubin Mehta eröffnet worden. Entworfen wurde das avantgardistische Gebäude von dem italienischen Dirigenten Paolo Desideri, an der Akustik der Konzert- und Opernsäle wirkten auch deutsche Experten mit. Der große Saal bietet 1.800 Gästen Platz, er wird bereits seit 2012 für konzertante Aufführungen genutzt. Die Arbeiten am Orchestergraben und der Bühnenmaschinerie sind nun abgeschlossen, ein weiterer Konzertsaal mit 1.000 Plätzen ist noch in Arbeit. Eine Besonderheit des Komplexes ist die "Cavea", ein Freiluftauditorium auf dem Dach über dem Opernsaal mit Platz für 2.200 Zuschauer. Zudem sind auch weiterhin Konzerte im Opernsaal geplant, für die eine mobile Orchestermuschel installiert werden kann. Der Neubau des Opernhauses wurde unter anderem von dem früheren Oberbürgermeister von Florenz und aktuellen italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi gefördert. Die Finanzierung der laufenden Kosten des Hauses gilt trotz der italienischen Wirtschaftskrise und Sparzwängen im Kultursegment als vorerst sicher.“

Wer Interesse hat, kann sich hier Fotos des prächtigen Hauses anschauen, dessen musikalischer Chef Zubin Mehta ist.

Hermann Becke, 6.6. 2015

Szenenfotos: © Opera di Firenze, Facebook

Interview und Probenarbeit mit John Axelrod hier

I PURITANI

Opera di Firenze

Premiere am 28.1.15 und 2. Reprise am 1.2.15 E.P.

Wer Interesse am italienischen Operngeschehen hat, wird sich bei der Ortsangabe „Opera di Firenze“ wohl ein wenig wundern, denn als Opernhaus der toskanischen Hauptstadt galt bisher das Teatro Comunale. Doch dieses ist nun endgültig geschlossen (und angesichts seiner schlechten Akustik wird ihm auch keine Träne nachgeweint), und nach durch viele Schwierigkeiten (nicht zuletzt finanzieller Natur) immer wieder unterbrochener Bautätigkeit hat die Oper mit der Saison 2014/15 ihre laufende Tätigkeit aufgenommen. (Eine sogenannte Eröffnung im Dezember 2011 mit Beethovens „Neunter“ unter Zubin Mehta entsprach einem in Italien häufig geübten Schema, denn das Haus schloss gleich wieder, um die Arbeiten an der Bühnentechnik fortzusetzen). Gern hätte ich noch mehr über das Gebäude, die Bühne und den ästhetisch sehr gelungenen Zuschauerraum (1800 Plätze und ein Rang über dem Parterre) und vor allem die ausgezeichnete Akustik berichtet, aber der Text, auf den das Haus verweist, ist leider in „architettese“=Architektensprech geschrieben, sodass ich mir kein entsprechendes Bild machen konnte.

Nach Wolf-Ferraris „Il campiello“ und Verdis „Falstaff“ wurde die Opernsaison also mit einer Neuproduktion von Bellinis letzter Oper fortgesetzt. Deren hanebüchenem Libretto des Grafen Pepoli ist von Seiten der Regie nicht so leicht etwas entgegenzusetzen. Der junge Fabio Ceresa hatte den grundsätzlich guten Einfall, seine Auslegung an der Textstelle im 3. Akt festzumachen, wenn Arturo sagt, er sei ja nur drei Monate weg gewesen, und Elvira antwortet, es seien drei Jahrhunderte gewesen. Daraus lässt er eine Geschichte erstehen,in der Elvira und ihr Gefolge bereits tot sind und das Mädchen von Riccardo beweint wird. Wieso aber lebt er, wieso Arturo? Am Ende werden alle leblos zu Boden sinken – Logik wird also nicht unbedingt groß geschrieben. Das Bühnenbild von Tiziano Santi zeigt im 1. Akt in verzerrter Perspektive eine Kirchenkuppel, die im 2. schon im Zerfallen begriffen und im 3. ganz verschwunden ist. Eindrucksvoll und für den Herrenchor auch martialisch die Kostüme (Giuseppe Palella), die zum ästhetisch gerundeten Gesamteindruck beitragen. Noch stärker tut dies das light design von Marco Filibeck, dem mit dem Blick auf die betenden Chöre ganz großartige Bilder gelingen. Verzichtbar wie (fast) immer der Einsatz von fünf (diesmal den Gräbern entsteigenden) Mimen. Da die Produktion im TV übertragen wird und auch eine DVD herauskommt, wird sich zeigen, wie stark die szenische Wirkung bei weiter nicht ausgeprägter Personenregie sein wird.

Am Pult des Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino stand Matteo Beltrami, der uns ein intensives Bild von Bellinis musikalischen Qualitäten vermittelte, denn er ließ die berühmten langen, langen Bögen zwar voll ausschwingen (wobei er jeden Anschein von Süßlichkeit vermied), verlieh aber – in beidem unterstützt vom bestens disponierten Orchester – auch den bedrohlichen Farben der kriegerischen Chöre viel martialisches Gewicht. Hier muss auch der Coro del Maggio Musicale Fiorentino unter seinem Leiter Lorenzo Fratini wegen seiner differenzierten, aber stimmlich kompakten Gesangsleistung besonders gelobt werden.

Werden die „Puritani“ angesetzt, fragt sich jeder, wer wohl als Arturo auftreten wird, trotz der relativ kleinen Rolle, handelt es sich doch um eine mit sovracuti gespickte Partie, die von Giambattista Rubini bei der Uraufführung nonchalant ins Publikum verteilt wurden, aber, seit Gilbert Duprez die Töne des hohen Registers mit Bruststimme produzierte, zu einem besonderen Prüfstein für heutige Tenöre wurden. Mit Antonino Siragusa hatte man den Mann mit der bombensicheren Höhe, dem die hohen D's weiter keine Schwierigkeiten machten. Leider ist sein Timbre von ausnehmender Hässlichkeit und die Stimme im Laufe der Jahre nicht obertonreicher geworden. Jessica Pratt als vorübergehend wahnsinnig gewordene Elvira führte vor, was in diesem Repertoire bombensichere Technik und glasklare Intonation bedeuten. Mit ihrer großen Landsfrau Joan Sutherland hat sie eine gewisse Distanz zur Rolle und nicht eben vorbildliche Sprachbehandlung gemeinsam. Als hoffnungslos liebender Riccardo versuchte Massimo Cavalletti zunächst, seine Stimme zu drosseln und sang seine schwierige Einstiegsarie passabel. Nach und nach fiel er aber wieder in seine schlechten Gewohnheiten zurück und forcierte, was das Zeug hielt. Giorgio, Elviras guter Geist, wurde von Gianluca Buratto mit viel Bemühen um den Belcantostil gesungen, doch liegt diesem jungen Mann (à propos: wo blieb die Maske? Die diversen Untoten waren doch auch toll geschminkt!) ein dramatischeres Repertoire wohl mehr. Rossana Rinaldi zog sich als Enrichetta (mit schwarzem Brautschleier!) recht gut aus der Affäre. Etwas grob klang der Gualtiero von Gianluca Margheri, präzise der Sir Bruno von Saverio Fiore.

In der Nachmittagsvorstellung am 1.2. war erstmals die Alternativbesetzung zu hören, aus der sich vor allem der junge Koreaner Julian Kim als Riccardo empfahl. Mit seinem weichen lyrischen Bariton ließ er eine vorbildliche Gesangslinie hören und zeigte, im Gegensatz zum Großteil seiner Landsleute, auch szenisch und mimisch große Teilnahme am Geschehen. Bravo! Der Mexikaner Jesús León hielt sich mit relativ kleiner Stimme recht wacker, „hatte“ auch die hohen D's, die er aber nicht mit der Sicherheit von Siragusa sang. Die Venezolanerin Maria Almeida sang mit kleiner Stimme eine saubere Elvira, ohne bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Als Giorgio war Riccardo Zanellato stilistisch besser am Platz als sein Vorgänger, hätte aber mehr Empathie in seinen Gesang legen dürfen. Als Enrichetta ließ Martina Belli mit schönem Mezzo aufhorchen. Unverändert Gianluca Margheri und Saverio Fiore, und vor allem der Chor, der neuerlich eine große Leistung bot, und das Orchester, das Matteo Beltramis Zeichengebung hingebungsvoll folgte.

Eva Pleus 15.2.15

Bilder: Pietro Paolini / Terra Project