http://www.theaterheidelberg.de/

RIGOLETTO

Besuchte Aufführung: 30.9.2018

(Premiere: 22.9.2018)

Objektifizierung der Frau im Schlachthof

Wieder einmal hat das Theater Heidelberg seinem Publikum einen unvergesslichen Opernabend bereitet. Was sich heuer auf der Bühne abspielte, war in höchstem Maße atemberaubend. Mit dem „Rigoletto“ ist dem bewährten Regieduo Alexandra Szemerédy und Magdolna Parditka, das auch für das Bühnenbild und die Kostüme verantwortlich zeigte, ein geradezu preisverdächtiges Meisterstück gelungen. Aus dieser Inszenierung geht man anders heraus als aus sonstigen Vorstellungen. Man fühlt sich angesichts der optischen Eindrücke beklommen und erschüttert. Dem neugierigen Intellekt wurde indes vollauf Genüge getan. Die beiden ungarischen Regisseurinnen haben sich über das Stück treffliche Gedanken gemacht und diese mit Hilfe einer ausgefeilten, stringenten Personenregie hervorragend umgesetzt. Das war ein „Rigoletto“ mit einer enormen Spannkraft, die den Besucher ganz in ihren Bann zog. Bis tief ins Innere hinein fühlte man sich von dem Gesehenen getroffen. Dabei haben die Damen Szemerédy und Parditka genau auf die Musik gehört. Man kann zu ihrer Arbeit stehen wie man will, der Eindruck war jedenfalls gewaltig. Hier haben wir es wahrlich mit erstklassigem Musiktheater zu tun!

James Homann (Rigoletto), Carly Owen (Gilda)

Die Regisseurinnen haben jeglicher Konvention eine klare Absage erteilt und mit einer Konzeption aufgewartet, die genauso neu wie auch packend war. Von herrschaftlichem Glanz ist in dieser Produktion nichts zu spüren. Wenn sich der Vorhang öffnet, fällt der Blick auf einen dreckigen, heruntergekommenen Schlachthof, in dem der sehr zynisch und unersättlich gezeichnete Duca und sein Hofstaat ihrem schmutzigen Treiben nachgehen. Nachhaltig werden hier die schlimmsten menschlichen Triebe ausgelebt, am laufenden Band vergeht man sich an jungen Damen. Im Keller werden Mädchen gefangen gehalten. Am Tropf hängend und mit Drogen vollgepumpt werden sie gefügig gemacht. Es gibt kein Entkommen für sie. Frauen sind dabei willige Erfüllungsgehilfen der Männer.

Gilda ist die Nummer sechs, wie eine Tätowierung auf ihrer Brust zeigt. Der von Szemerédy und Parditka zum in einer eleganten Küche seinem Handwerk nachgehenden umgedeutete Chefkoch Rigoletto versteckt sie hier nicht in einem abgelegenen Haus, sondern behält sie immer in seiner unmittelbaren Nähe. Aber auch mit diesem Vorgehen kann er die Kontrolle über sie nicht ständig aufrechterhalten. Spätestens bei Monterones Fluch wird ihm klar, dass sein Konzept nicht aufgeht. Monterone gehört der anrüchigen Gesellschaft zuerst noch an. Erst als ihm seine tote Tochter splitternackt und von Früchten umgeben auf einer großen Speisetafel vorgeführt wird, besinnt er sich eines Besseren und distanziert sich von den anderen. Die Idee des Regie-Duos, aus Monterone einen Mitläufer zu machen, der sich so lange an den Verbrechen der Gemeinschaft beteiligt, bis er selbst betroffen ist, war ungemein interessant.

Carly Owen (Gilda), Graf von Ceprano, Marullo, Borsa, Chor

Dies gilt auch für Rigoletto, der vergeblich versucht, zu Gilda eine Beziehung aufzubauen. Sie spielt in dieser Interpretation die zentrale Rolle. Ausgangspunkt für die Regisseurinnen ist die Frage, was das Mädchen dazu bewegt, sich am Schluss für den Duca zu opfern. Deutlich wird, dass sie, hin und her gerissen zwischen Liebe und Pflicht, letztendlich gar keine Wahl mehr hat. Hier geht es in erster Linie um Selbstdefinition und Selbstverwirklichung Gildas. Erst im Tod findet sie zu sich selbst. Nach dem Verständnis von Szemerédy und Parditka erlebt das Mädchen seinen Körper nicht als ihren eigenen. Sie sieht sich nur durch die Augen der sie umgebenden Männer und nimmt sich nur noch als Gegenstand war (vgl. Programmheft). Sie kann ihre Subjektivität nicht mehr ausleben und wird zum reinen Objekt degradiert. Ihr bleibt nur, dem Duca freiwillig ihren Körper zu opfern.

Hier spielen die Thesen der Psychologin Carol J. Adams eine große Rolle. Ihr Buch „Zum Verzehr bestimmt“ scheint für die beiden Regisseurinnen bei der Erarbeitung der Konzeption ganz zentral gewesen zu sein. Die von Frau Adams entwickelte Objektifizierung von Tieren, d.h. die Enteignung ihrer Subjektivität, wird analog auf Frauen angewendet. Die von der Autorin aufgedeckte Parallelität von Tieren und der Unterdrückung von Frauen wird nur zu deutlich. Es ist schon schockierend, was sich hier abspielt. Die von Carol J. Adams geforderte feministische Ethik wird auch von dem Regie-Duo ganz groß geschrieben. Laut dringt ihr Ruf nach der Befreiung der gefangenen Mädchen in den Raum. Wo aber die Macht in der Hand einer Person oder einen kleinen Gruppe zentriert ist, kann diesem Unterfangen kein Erfolg beschieden sein (vgl. Programmheft). Nachhaltig halten Szemerédy und Parditka dem Auditorium den Spiegel vor. Derartige Verhältnisse kommen in unserer Gegenwart immer wieder vor. Das geschieht leider in jeder Gesellschaft. Hier gilt es Abhilfe zu schaffen.

James Homann (Rigoletto), Graf von Ceprano, Borsa, Marullo

Dieser konzeptionelle Ansatzpunkt war sehr überzeugend. Aber auch sonst sparte das Regie-Duo nicht mit gelungenen Einfällen. So war es eine sehr gute Idee, Gilda und den Duca zu Beginn des zweiten Aktes noch einmal zusammentreffen zu lassen. Auf krasse Art und Weise wird dem Zuschauer vorgeführt, wie es zu der Vergewaltigung des Mädchens durch den Herrscher kommt. Deutlich wird auch, dass sie nur ein bloßes Amusement für ihn darstellt. Wahre Liebe ist hier nicht im Spiel. Eine echte Beziehung kommt zwischen den beiden genauso wenig zustande wie zwischen Rigoletto und Gilda. Dieser schlägt sie sogar einmal. Männerkleidung bekommt die Tochter vom Vater bereits am Ende des zweiten Aktes. Einen Leichensack gibt es in dieser Inszenierung nicht. Gilda, die nicht durch Sparafuciles Messer ihr Leben aushaucht, sondern sich freiwillig die Pulsadern aufschlitzt, stirbt auf derselben Speisetafel, auf der auch Monterones Tochter lag und wird gleich dieser von den Höflingen ihrem verzweifelten Vater präsentiert. Jetzt ist Rigoletto auch äußerlich genau in derselben Situation wie der alte Graf - ein starkes Bild!

Wilfried Staber (Sparafucile), Carly Owen (Gilda), Maddalena

Auch gesanglich bewegte sich der Abend auf hohem Niveau. James Homann ließ sich wegen einer starken Erkältung zu Beginn entschuldigen, kam aber als Rigoletto durchaus beachtlich über die Runden. Zunehmend gelang es ihm, seinem Part ein immer interessanteres Profil zu geben und mit schönen Piani und Zwischentönen auszustatten. Eine Meisterleistung erbrachte das neue Ensemblemitglied Carly Owen in der Rolle der Gilda. Hier haben wir es mit einem wunderbaren Sopran bester italienischer Schulung zu tun, dem eine Vielfalt von Farben und großes Differenzierungsvermögen zur Verfügung stehen. Die perlenden Koloraturen kamen perfekt und auch mit der sicheren Höhe vermochte sie zu punkten. Das sehr gefühlvoll und mit großer Innigkeit gesungene „Caro nome“ war der Höhepunkt der Aufführung. Das war eine ganz große Leistung! Auch darstellerisch konnte sie überzeugen. Nenad Cica, ebenfalls neu im Heidelberger Sängerstamm, gab dem Duca mit leichtem, geschmeidigem und gut sitzendem Tenor sowie eindrucksvollem Spiel eine ganz persönliche Note. Mit profundem Bass-Material stattete Wilfried Staber den Sparafucile aus. Einen tiefgründigen, imposanten Mezzosopran brachte Ewelina Rakoca-Larcher für die Maddalena mit. Ansprechend gab Ks. Carolyn Frank die Giovanna. Ein solider Marullo war Philipp Stelz. Gut im Körper sang Sang Hoon Lee den Borsa. Beeindruckende stimmliche Konturen verlieh der Bass-Bariton Daniel Choi dem Grafen von Monterone. Solide entledigte sich die Gräfin von Ceprano Irida Herris ihrer kleinen Aufgabe. Als Graf von Ceprano blieb Woo Kyung Shin eher unauffällig. Xiangnan Yao (Gerichtsdiener) und Ekaterina Streckert (Page) rundeten das homogene Ensemble ab. Nichts auszusetzen gab es an dem von Ines Kaun einstudierten Herrenchor und Extrachor des Theaters und Orchesters Heidelberg.

Carly Owen (Gilda), James Homann (Rigoletto), Gräfin von Ceprano, Statisterie

Eine gute Leistung ist GMD Elias Grandy am Pult zu bescheinigen. Zusammen mit dem trefflich disponierten Philharmonischen Orchester Heidelberg tauchte er tief in Verdis Klangwelten ein und präsentierte sie mit großer Prägnanz und nuancenreich. Zeitweilig drehte er den Orchesterapparat mächtig auf, schlug aber auch kammermusikalische Töne an.

Fazit: Wer sich von dem äußeren Rahmen nicht abschrecken ließ, wurde mit einer ganz famosen, gut durchdachten, intensiven und temporeichen Aufführung belohnt, die jedem Opernfreund dringendst ans Herz gelegt wird. Die Fahrt nach Heidelberg lohnt sich!

Ludwig Steinbach, 1.10.2018

Die Bilder stammen von Sebastian Bühler

DUSK

Tanztheater von Nanine Linning UA 6.12.2017

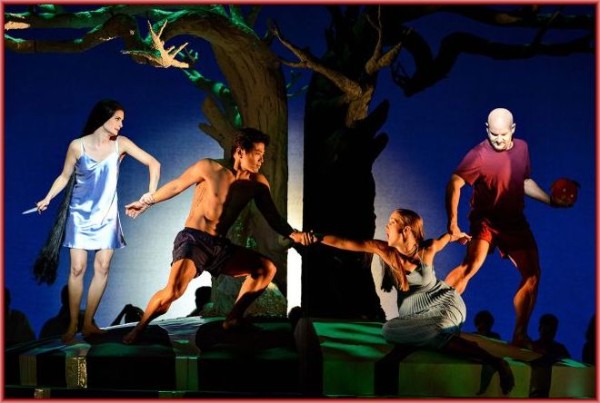

Dusk bedeutet engl. (Abend)dämmerung und betitel das neue Tanzstück von Nanine Linning, scheidende Direktorin der Tanzsparte des Theaters Heidelberg. Es handelt sich um ein „Aufblühen“, nach und nach Erschlaffen und letztlich Vergehen und Verschwinden der der 12-köpfigen Tanzgruppe.

Es beginnt mit der von den Philharmonikern live gespielten Musik ‚Shaker Loops‘ von John Adams, einem kräftig vital geprägten allegro-Stück, wozu sich die Truppe ganz kompakt von der rechten hinteren Bühnenecke nach vorn links bewegt. Dabei kommen auch asynchrone Arm- und Beinbewegungen vor. Die Kostüme dazu von Irina Shaposhnikova sind aus sperrigen Material wie Binsengräser, die auf den Unterkleidern angeklebt sind und bei Reibung auch eigene Geräusche verursachen. Bei gedämpftem Licht erscheinen sie altrosa.

Im 2.Teil zur Musik aus einem moderato gespielten Symphoniesatz von Arvo Pärt haben die TänzerInnnen die Kostüme gewechselt und tanzen in Kleidern, die aus vielen Mosaikplättchen zusammengesetzt sind. Hier sind die Bewegungen nicht mehr so kompakt. Es ergeben sich Pas de deux‘ oder pas de troix‘, bei denen aber auch auf sehr große ausdrucksvolle Bewegungen geachtet wird.

Im 3.Teil zum Adagio aus der 9.Symphonie von Mahler findet sukzessive Auflösung statt. Hier gibt es nur noch sich abwechselnde Zweierformationen, auch von einem stehenden oder sitzenden Dritten flankiert. die Bewegungen der Paare werden aber auch aggressiver, die Partner scheinen sich ineinander zu verbeißen, sich Verletzungen zufügen zu wollen. Manchmal bewegen sich einzelne hinter Stumpfglas wie schemenhaft. Zum Schluß, nach dem Abgang fast der ganzen Truppe, geht die letzte Tänzerin in eine Dampfwolke hinein, die wie eine Meereswelle auf sie zurollt, und verschwindet in ihr.

Es ist ein sehr eindrückliches Werk, das wohl zum ersten Mal von einem live Orchester unter der Leitung von GMD Elias Grandy in Heidelberg begleitet wurde, der besonders bei dem Adams-Stück das Können seiner Spieler ausreizt, und bei Mahlers Adagio versteht, ganz große Klangeruptionen zu generieren. Alle TänzerInnen und der GMD werden danach gefeiert für diese Produktion, für deren Konzept, Choreographie und Bühne die bemerkenswerte Tanzfrau Nanine Linning steht.

Fotos (c) Anemone Taake

Friedeon Rosén 10.12.2017

Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wien)

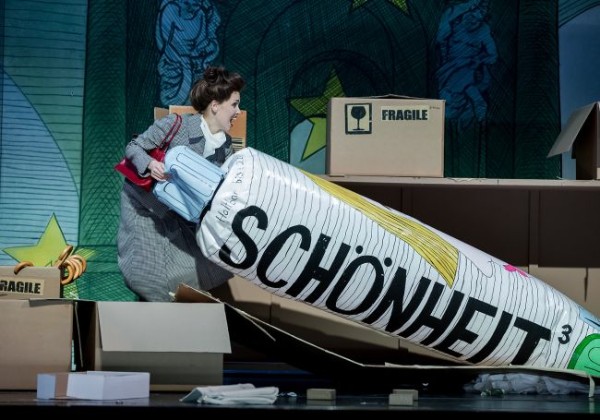

WIR GRATULIEREN, DER RING DES POLYKRATES

Besuchte Aufführung: 17.6.2017 (Premiere: 28.5.2017)

Imaginäre Künstlerbiographie

Das war wieder einmal ein beeindruckender Opernabend! Dem Theater und Orchester der Stadt Heidelberg ist ein grandioser Doppelabend mit zwei kürzeren Opern von Mieczyslaw Weinberg und Erich Wolfgang Korngold gelungen. Weinberg dürfte einem breiteren Publikum in den letzten Jahren durch viel beachtete Aufführungen seiner „Passagierin“ und des „Idioten“ ein Begriff geworden sein. Und Korngold kennt man von seiner grandiosen Oper „Die tote Stadt“ her. Es wäre aber verkehrt, die beiden Komponisten auf diese Werke zu reduzieren. Auch ihr übriges Oeuvre ist nicht zu verachten, wie jetzt in Heidelberg deutlich wurde. Die beiden Kurzopern atmen großen Reiz und haben es verdient, zum allgemeinen Repertoire der Opernhäuser zu zählen.

Für „Wir gratulieren“ - bei der Heidelberger Produktion handelt es sich um die deutsche Erstaufführung der Originalfassung - hat Weinberg persönlich das Libretto verfasst. Es beruht auf dem Schauspiel „Mazl tov“ des jüdischen Schriftstellers Scholem Alejchem, der in erster Linie durch seinen Roman „Tevje, der Milchmann“, die Vorlage zum berühmten Musical „Anatevka“, bekannt geworden ist. Die musikalische Ausbeute ist enorm. Weinbergs am 13.9.1983 am Kammertheater Moskau aus der Taufe gehobene, bereits aus dem Jahr 1975 stammende Oper ist gänzlich der Moderne verpflichtet, klingt aber an keiner Stelle gewöhnungsbedürftig. Wie auch bei anderen Kompositionen Weinbergs wird der Einfluss seines großen Freundes und Mentors Schostakowitsch offenkundig. Seine Tonsprache ist vielschichtiger Natur. Sehr kammermusikalischen, lyrischen und oftmals recht melancholischen Stellen korrespondieren Passagen von großer Dramatik und Fulminanz. Auch der Einfluss von jüdischer Folklore, Synagogen- und Tanzmusik wird spürbar. In einmaliger Art und Weise vereinigt „Wir gratulieren“ in sich jüdischen Witz und beißende Sozialkritik.

Korngolds „Der Ring des Polykrates“ von 1916 stellt eine freie Adaption der gleichnamigen Komödie von Heinrich Teweles dar. Es ist in hohem Maße erstaunlich, was der noch nicht zwanzigjährige Korngold hier geleistet hat. Seine polyphone Musik ist ganz und gar der Spätromantik verpflichtet, recht emotional gehalten und lässt den Einfluss von Wagner nicht verkennen. Auch hier wird mit Leitmotiven gearbeitet. Die „Tote Stadt“ ist bereits vorauszuahnen. Für beide Stile hatte Olivier Pols am Pult ein gutes Gespür. Zusammen mit dem bestens aufgelegten Philharmonischen Orchester Heidelberg breitete er den ganzen musikalischen Reichtum der beiden Kurzopern expressiv und spannungsgeladen vor den Ohren des begeisterten Publikums aus.

Gloria Rehm (Fradl), Irina Simmes (Madame), Elisabeth Auerbach (Bejlja)

Beide Werke werden von ihrer geschichtlichen Einbettung geprägt. In „Wir gratulieren“ steht die Russische Revolution unmittelbar bevor. Das Ganze spielt in einem zweigeteilten Haus. Während im oberen Teil ein großes Fest vorbereitet wird - eine Verlobung steht an - sind die Dienstboten in ihrem Bereich es müde, sich ständig für die Oberschicht abrackern zu müssen. Zwei Paare veranstalten eine eigene kleine Feier, die aber schließlich von der Madame rigoros unterbrochen wird. Die hausfremden Gäste werden von ihr gnadenlos davongejagt. Auch beim „Ring des Polykrates“ spielt die Dienerschaft eine gewichtige Rolle. Der Paukist und Notenkopist Florian Döblinger und das Dienstmädchen Lieschen sind bei dem Hofkapellmeisterehepaar Arndt angestellt. Sie leben allesamt in schönster Eintracht, bis der Hausfrieden durch Peter Vogel, einen alten Freund des Hausherrn, gestört wird. Er hat Schillers Ballade „Der Ring des Polykrates“ aufmerksam gelesen“ und wundert sich, warum er so viel Pech und Arndt so viel Glück hat. Er fordert seinen Freund auf, seine Frau zu fragen, ob sie schon vor ihm jemals geliebt habe. Es kommt zum Streit zwischen den Liebenden. Das Ganze endet jedoch gut und Peter Vogel wird entsprechend dem Grundgedanken der Ballade weggeschickt. Er stellt das Opfer dar, das den Frieden im Haus wieder herstellt.

Gelungen war die Inszenierung von Yona Kim. Ihre spannungsgeladene, temporeiche Regiearbeit war nicht zuletzt deshalb so beeindruckend, weil es der Regisseurin in trefflicher Art und Weise gelungen ist, einen roten Faden zu spinnen, der die beiden Stücke miteinander verbindet. Die Biographien der beiden Komponisten bilden den Ausgangspunkt von Frau Kims überzeugender Deutung: Sowohl Weinberg als auch Korngold waren Juden und mussten wegen der Verfolgung durch die Nazis aus ihren jeweiligen Heimatländern fliehen. Weinberg ging nach dem Einmarsch der Deutschen in Polen 1939 nach Russland. Korngold kehrte von einer Amerikareise nicht mehr in das an das Deutsche Reich angeschlossene Österreich zurück und verdingte sich in Hollywood als erfolgreicher Filmmusik-Komponist. Hieran anknüpfend wartet die Regisseurin mit einer imaginären Künstlerbiographie auf. Gezeigt wird das Leben eines Künstlers im zaristischen Russland, der sich nach der Oktoberrevolution und dem Aufkommen der Sowjetunion genötigt sieht, seine Heimat zu verlassen und in die USA zu emigrieren. Dort wird er in Hollywood gleich Korngold ein Filmkomponist, der zweimal mit dem Oscar ausgezeichnet wird. Geschickt wird ausgelotet, wie ein Künstler im 20. Jahrhundert unter den Repressalien staatlicher Macht gelebt und gewirkt hat. Derart erhält die Inszenierung eine starke gesellschaftskritische Brisanz.

Margrit Flagner, von der auch die gelungenen Kostüme stammen, hat einen Längsschnitt durch ein Haus auf die Bühne gestellt, das in seinen Schwarz-Weiß-Tönen in der ersten Oper noch etwas nüchtern wirkt. In „Wir gratulieren“ hat sich die Dienerschaft in ihrem auf der Vorbühne gelegenen Bereich versammelt, während die Herrschaft etwas abgehoben im Hintergrund residiert. Auf die Wände werden Chagall-Motive geworfen. Das Zarenehepaar ist genauso zu sehen wie Bilder von Stalin. Auf einer nach oben führenden Treppe erscheint ein Fiedler, der zu einem späteren Zeitpunkt blutüberströmt zurückkehrt. Ein Höhepunkt war, als gegen Ende des Werkes die beiden Kinder der Madame mit Stalin- bzw. Hitler-Masken auftreten und sich die Hand zum verhängnisvollen Hitler-Stalin-Pakt reichen. Jetzt gibt es nichts mehr zu lachen. Dass die Situation eigentlich keinerlei Anlass zur Freude gibt, wurde bereits vorher deutlich. Nachdem der zahlreiche Bücher von Marx’ „Das Kapital“ sein eigen nennende fliegende Buchhändler Reb Alter das Lied vom Tod seiner neun Brüder gesungen hat, legen die Protagonisten Konzertfracks an und holen ihre Geigenkästen hervor. Hier gemahnt Yona Kim eindringlich an die zahlreichen jüdischen Künstler, die während der NS-Zeit ihr Leben lassen mussten. Die Diener sind schließlich nicht mehr bereit, alle Schikanen der herrschenden Klasse widerspruchslos hinzunehmen und werden gegenüber der Madame handgreiflich.

Alexander Geller (Wilhelm Arndt)

Reb Alter und die Köchin Bejlja aus „Wir gratulieren“ lässt die Regisseurin in trefflicher Anwendung eines Tschechow’schen Elementes auch durch den „Ring des Polykrates“ geistern. Der bereits bekannte Fiedler erscheint ebenfalls wieder, diesmal in einer Clownsmaske. Hier ist das im Übrigen identische Bühnenbild ganz und gar in das Ambiente einer glanzvollen Hollywood-Villa eingetaucht, in die der imaginäre Künstler geflohen ist. Er hat es weit gebracht. Er wurde mit Auszeichnungen überhäuft und hat die Filmschauspielerin Laura Simmes - eine Hommage an die Sängerin der Laura, Irina Simmes - geheiratet. Ihre Filmplakate, wie beispielsweise „Cleopatra“ und „Die Piratenbraut“, werden immer wieder auf den Hintergrund projiziert. Die Musik zu diesen Filmen stammt von ihrem Ehemann, dem Oscarpreisträger Wilhelm Arndt, wie diese Plakate wissen. Der Fluss der Musik wird immer wieder durch das eingefügte, von Stanislav Novitsky am Flügel brillant gespielte Klavierkonzert für die linke Hand in Cis-Dur von Korngold unterbrochen. Der Komponist hatte es für den Pianisten Paul Wittgenstein komponiert, der im Ersten Weltkrieg seinen rechten Arm verlor. Video-Screems zeigen die spielende linke Hand von Herrn Novitsky. Und dem uniformierten und kriegsversehrten Peter Vogel fehlt der rechte Arm. Er wird von der Regisseurin augenscheinlich mit Wittgenstein identifiziert. Das war alles recht überzeugend. Die über drei Stunden Spielzeit vergingen wie im Fluge.

Das aufgebotene Sängerensemble war trefflich aufeinander eingespielt und sehr homogen. Ks. Winfrid Mikus, der an diesem Abend seine 25jährige Zugehörigkeit zum Theater Heidelberg feierte, betonte darstellerisch gekonnt die heiteren Seiten des Reb Alter. Gesungen hat er mit seinem flachen, überhaupt nicht im Körper gestützten Tenor weniger ansprechend. Zu einer mehr komischen als ernsten Rolle geriet auch die Bejlja, die Elisabeth Auerbach mit profundem, volltönendem Mezzosopran auch bestens sang. Eine schauspielerische Glanzleistung erbrachte Gloria Rehm in der Doppelrolle der Fradl und des Lieschens. Auch gesanglich vermochte sie mit ihrem gut sitzenden, facettenreichen Sopran gut zu gefallen. Mit wunderbar sattem, intensivem, gefühlvoll und expressiv eingesetztem, dabei hervorragend fokussiertem Sopran stattete Irina Simmes die Laura aus. Auch die ständigen Wutausbrüche der Madame waren bei ihr in besten Händen. Alexander Geller klang als Wilhelm Arndt in der Mittellage passabel, ging aber in der Höhe ständig vom Körper weg, woraus in diesem Bereich eine flache Tongebung resultierte. Auch der Tenor von Namwon Huhs Florian Döblinger hätte tiefer verankert sein können. Mangels stimmlicher Durchschlagskraft war er an einigen Stellen kaum zu hören. Mit herrlich sonorem, differenzierungsfähigem Bariton und facettenreichem Spiel gab Ipca Ramanovic den Chaim und den Peter Vogel.

Fazit: Zwei unbekannte Opern von zwei genialen Komponisten, deren Nachspielen weiteren Opernhäusern dringendst ans Herz gelegt wird.

Ludwig Steinbach, 18.6.2017

Die Bilder stammen von Annemone Taake

DER FREISCHÜTZ

Besuchte Aufführung: 14.5.2017 (Premiere: 31.3.2017)

Sozialstudie und Psychogramm

Im Programmheft der neuen Heidelberger Freischütz-Produktion ist zu lesen, „diese Oper sei einfach nur schön und geradezu der Inbegriff deutscher Gemütlichkeit“. Unter dieser Voraussetzung kann man nur schwer nachvollziehen, warum der „Freischütz“ heutzutage noch aufgeführt gehört. Die Zeiten haben sich geändert, heute werden andere Anforderungen an eine gelungene Inszenierung gestellt. Demgemäß misstraut Regisseurin Sandra Leupold dieser Aussage auch rigoros und erklärt sie demgemäß auch umgehend als „noch falscher als früher auch schon“. Gar keine Frage, dass sie damit recht hat. Konsequenterweise bewegt sich ihre Regiearbeit auch nicht in ausgetretenen konventionellen Pfaden, sondern wartet mit einer geschickten Modernisierung auf.

Alexander Geller (Max), Chor

Ihre von einer ausgefeilten, stringenten Personenregie geprägte Produktion ist eine gelungene Mischung aus scharfer Gesellschaftskritik und einem tiefschürfenden Psychogramm des Jägerburschen Max. Dass die Regisseurin die Handlung in die Entstehungszeit des Werkes nach den Napoleonischen Befreiungskriegen verlegt hat, erschließt sich dem Zuschauer nur an Jessica Rockstrohs biedermeierlich geprägten Kostümen. Das Bühnenbild von Stefan Heinrichs lässt eine konkrete zeitliche Einordnung dagegen nicht zu. Der Raum ist dunkel und leer, wirkt nüchtern und kahl. Nachhaltig wird er in das Spiel mit einbezogen und mutiert gleichsam zum Mitspieler. Von der Decke hängen verschiedene Acessoires und Versatzstücke wie das Bild des Urahnen Kuno, eine Uhr, Agathes Brautkleid, ein Hirschgeweih, ein Pilz, ein Jägerhut, eine Adleratrappe, eine Kerze, eine Baumsäge und ein Blumenstrauß herunter. Ansonsten ist der Raum leer, sodass nichts von dem dramatischen Geschehen ablenkt.

Alexander Geller (Max), James Homann (Kaspar), AP Zahner (Samiel)

Es ist eine alles andere als heile, sondern eine in höchstem Maße kaputte Welt, die Frau Leupold hier vorführt. Es geht um Macht, ihr Ausleben und die Unterordnung unter ein patriarchalisch geprägtes System. Die vom leiblichen Vater über den Landesvater bis hin zum himmlischen Vater reichende Subordination lässt die obrigkeitshörige Gesellschaft roh und gewalttätig werden. Wenn sie zu Beginn an dem beim Probeschießen erfolglosen Max vorbeidefiliert und ihn nach allen Regeln der Kunst Spießruten laufen lässt, ihn bespuckt, schlägt und ihm die Ohren lang zieht, wird dieser Aspekt nur allzu deutlich. Mit harmloser Hänselei hat das nichts mehr zu tun, sondern ist Ausfluss von totaler Rohheit und Boshaftigkeit. Man merkt, Außenseiter wie Max haben in dieser Gemeinschaft keine Chance. Gnadenlos werden sie ausgegrenzt und schikaniert. Die soziale Hackordnung des Buckelns nach oben und Tretens nach unten wird hier genau befolgt. Von einer herkömmlichen Idylle irgendwelcher Art kann überhaupt keine Rede mehr sein. Der Teufel ist in diesem Ambiente nichts Äußerliches mehr, sondern steckt im Menschen selbst drin. Hier haben wir es mit einer ausgeprägten Sozialstudie zu tun, die packt und ergreift.

Hye-Sung Na (Agathe), James Homann (Kaspar), AP Zahner (Samiel)

Max wird von der Regisseurin auf eine Stufe mit Wozzeck gestellt. Gleich diesem ist er, wie bereits erwähnt, starken Querelen und Schikanen seitens seiner Umwelt ausgesetzt. Angesichts der ihn treffenden krassen Anfeindungen bekommt man regelrecht Mitleid mit ihm. Dem jungen Mann wird der Boden unter den Füßen weggezogen, er findet keinen Halt mehr und stürzt innerlich ab. Er ist nicht mehr er selbst, sondern ein Opfer der Gewalt, das sich nicht länger wehren kann und demzufolge den Einflüsterungen des bösen Kaspar nur umso stärker erliegen muss. Das Böse ist in Gestalt des mit schwarzem Anzug, Brille, Hut und weißer Schürze auftretenden schwarzen Jägers Samiel stets präsent. Die Wolfsschlucht wird von Sandra Leupold nicht äußerlich gedeutet, sondern psychologisch. Diese Szene erscheint als innerer Ausfluss des schlimmsten Verbrechens, das ein Mensch begehen kann, nämlich des Mordes an einem anderen Menschen. So erklärt sich das Menschenopfer, das die bis auf die Unterhose entkleideten und blutbeschmierten Jäger Kaspar und Max in dem einen enormen Kraftakt darstellenden Wolfsschluchtsbild vollziehen. Bei seinem Geständnis vor dem anscheinend einem Gemälde von Spitzweg entsprungenen jungen Fürsten Ottokar mit Regenschirmbegleiter entkleidet sich Max aufs Neue als Ausdruck seiner Reue. Die Intervention des Eremiten hat nicht wirklich Erfolg. Die gesellschaftlichen Verhältnisse werden sich am Ende nicht zum Guten wenden. Die Entwicklung der Gesellschaft stagniert. Außenseiter werden es auch künftig schwer haben. Das war alles recht überzeugend und sehr präzise und spannungsreich umgesetzt.

James Homann (Kaspar), Alexander Geller (Max), Christian Scholl (Statist)

Darstellerisch ging Alexander Geller voll in der Rolle des Max auf. Sein von großer Intensität geprägtes Spiel war einfach großartig. Rein schauspielerisch gelang ihm ein sehr einnehmendes Rollenportrait des geschundenen, unter seiner Umwelt leidenden Jägerburschen. Gesanglich setzte er nicht auf heldentenorale Kraftmeierei, sonder näherte sich der Rolle in starkem Maße von der lyrischen Seite her. Linienführung und nuancierter Ausdruck waren durchaus ansprechend. Insbesondere an den dramatischen Stellen wurde aber offenkundig, dass seinem an sich angenehmen Tenor dennoch - noch - das letzte Quantum an solider Körperstütze fehlte. Eine wunderbare, sehr zierliche Agathe war Hye-Sung Na. Bei dieser jungen Sängerin bestachen in erster Linie die herrliche Klarheit und lyrische Emphase ihres gut fokussierten lyrischen Soprans und die hohe Ausdrucksintensität ihres differenzierten Vortrags. Gut gefiel Irina Simmes als quicklebendiges, herzerfrischendes und mit bestens gestütztem Sopran perfekt singendes Ännchen. Hier kündigt sich bereits eine gute Agathe an. An diesem Abend hätte man sich die Försterstochter und deren junge Verwandte auch mit der jeweils anderen Sängerin gut vorstellen können. Obwohl er sich zu Beginn wegen einer Erkältung entschuldigen ließ, konnte James Homann in der Partie des Kaspar mit sauber ansprechendem robustem Bariton und einprägsamem Spiel trefflich überzeugen. Sonores Bassmaterial brachte Wilfried Staber für den Eremiten mit. Einen feinen, tadellos gestützten Bariton mit imposantem hohem ‚gis“ nannte der Ottokar von Zachary Wilson sein eigen. Solide schnitt Philipp Stelz’ Kilian ab. Von der schauspielerischen Seite her recht ironisch gezeichnet, gesanglich mit halsigem Bass nicht sehr überzeugend, gab David Otto den Kuno. Bei den Brautjungefern von Ulrike Machill, Elena Trobisch, Claudia Schumacher und Bomi Lee hielten sich Positiva und Negativa die Waage. In der Sprechrolle des Samiel machte AP Zahner einen gefälligen Eindruck. Die beiden fürstlichen Jäger gaben Adrien Mechler und David Daniel Reem. Auf hohem Niveau bewegten sich der von Ines Kaun einstudierte Chor und Extrachor des Theaters und Orchesters Heidelberg.

Irina Simmes (Ännchen), Hye-Sung Na (Agathe), Brautjungfern

Im Graben setzte Davide Perniceni zusammen mit dem blendend aufgelegten Philharmonischen Orchester Heidelberg auf einen insgesamt recht kammermusikalisch anmutenden, transparenten, von schönen Zwischentönen geprägten und sehr sängerfreundlichen Klang.

Fazit: Ein imposanter, bewegender Abend, der die Fahrt nach Heidelberg wieder einmal gelohnt hat.

Ludwig Steinbach, 15.5.2017

Die Bilder stammen von Annemone Taake

MORGEN UND ABEND

Besuchte Aufführung: 5.3.2017

(Premiere: 3.2.2017)

Grenzerfahrung eines Fischers

Zu einem in jeder Beziehung atemberaubenden Opernabend geriet die Neuproduktion von Georg Friedrich Haas’ auf einem Libretto von Jon Fosse - er schrieb auch den Roman gleichen Titels - beruhenden Oper „Morgen und Abend“ am Theater der Stadt Heidelberg. Aber dass dieses hochkarätige Opernhaus ein gutes Händchen für die moderne Oper hat, weiß man ja schon lange. Es gehört zum ständigen Konzept von Operndirektor Heribert Germeshausen, Zweitinszenierungen erfolgreicher Uraufführungen an seinem Theater zu präsentieren. Und er hat bisher damit immer Erfolg gehabt - so auch dieses Mal. Aus der Taufe gehoben wurde „Morgen und Abend“ am 13.11.2015 am Londoner Royal Opera House Covent Garden in englischer Sprache. Die Uraufführungsinszenierung war später noch an der koproduzierenden Deutschen Oper Berlin zu sehen. Und jetzt also auch in Heidelberg, wo das Werk in der deutschen Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel gegeben wurde. Warum nicht in der englischen Originalsprache?

Holger Falk (Johannes)

Mit Tageszeiten im engeren Sinn hat Haas’ Oper nichts zu tun. Vielmehr geht es um Geburt und Tod des Fischers Johannes. Nicht miterleben ist hier angesagt, sondern mitfühlen. Das Stück thematisiert in sehr emotionaler Weise das Thema Sterben und mag sogar geeignet sein, so manchem die Angst vor dem Tod zu nehmen. Es geht um das Ahnen von Sachverhalten, die dem Menschen ansonsten unbekannt sind. Was ihn normalerweise erschreckt und verängstigt, wird in das genaue Gegenteil verkehrt und erscheint letzten Endes als sanft und milde. Grenzerfahrungen sind es, die hier auf so einrucksvolle Art und Weise thematisiert werden. Die Quintessenz ist, dass dem Tod nichts Schreckliches anhaftet. Es ist nicht zum ersten Mal, dass sich der im Jahre 1953 in Graz geborene Haas mit derartigen Themen auseinandersetzt. Man erinnert sich noch gut an seine in den vergangenen Jahren bei den Schwetzinger Festspielen aufgeführten drei Opern „Bluthaus“, „Koma“ und „Thomas“, in denen es um ähnliche Inhalte ging.

Holger Falk (Johannes), Hye-Sung Na (Signe)

Die Oper ist in zwei Teile gegliedert. Der erste gehört dem vom Komponisten als Sprechrolle konzipierten Fischer Olai, der bang der Geburt seines Sohnes entgegensieht. Innerlich versetzt sich Olai in den Sohn, den er Johannes nennt, hinein und vollzieht imaginär den Geburtsvorgang mit. Der zweite Teil beschäftigt sich dann mit Johannes. Er wacht eines Morgens in seinem Bett auf und muss feststellen, das alles anders ist als gewohnt. Seine Frau Erna und sein bester Freund Peter sind tot, nur seine jüngste Tochter Signe besucht ihn noch jeden Tag und sieht nach ihm. Zu ihr hat er ein besonders inniges Verhältnis. Auf einmal fühlt er sich leicht und luftig, viel besser als zuvor. Er steht auf. Der Schmerz ist geschwunden, und er glaubt wieder jung zu sein. Auch seine Umwelt scheint ihm ganz und gar verändert. Nacheinander erblickt er Erna und Peter, obwohl beide bereits tot sind. Sie treten mit ihm in Kontakt, während Signe, die nach ihrer Großmutter väterlicherseits benannt ist, ihn nicht sehen kann und sogar durch ihn hindurchgeht. Peter klärt Johannes auf: Johannes ist an diesem Morgen gestorben. Er, Peter, habe noch einmal etwas Materie angenommen, um seinen besten Freund ins Jenseits zu geleiten. Gemeinsam schreiten sie hinüber.

Ks. Winfrid Mikus (Olai), Hye-Sung Na (Hebamme)

Es ist schon eine ungewöhnliche Geschichte, die sich hier vor den Augen des Zuschauers abspielt. In gewissem Sinne ist sie sogar autobiographisch, denn sie beruht auf einem Nahtoderlebnis, das Haas als Kind hatte. Er musste sich als Vierzehnjähriger einer Operation an einer großen Zehe unterziehen. Dabei wurde er in Narkose versetzt und verlor das Bewusstsein. Was daraufhin passierte, schildert der Komponist in einem im Programmheft abgedruckten Gespräch mit Sebastian Hanusa: „Aber dann habe ich etwas erlebt, was man nicht wirklich als Traum beschreiben kann. Plötzlich war mir klar: Ich bin tot. Ich stieg auf in eine bestimmte Welt. Ich wartete mit vielen anderen darauf, abgeholt zu werden in einen anderen Raum. Und dann merkte ich, ich bleibe übrig. Das war für mich eines der schrecklichsten Erlebnisse in meinem Leben: dieses Bewusstsein, wieder zurück zu müssen ins Leben. Und das war verbunden mit einerseits einem gleißenden und hellen Licht und andererseits einer lauten Klangwolke von extrem hohen Tönen“.

Holger Falk (Johannes), Katherine Lerner (Erna)

Die von Haas hier erwähnte Klangwolke ist in der Oper auch zu hören, und zwar am Ende, genau in dem Augenblick, in dem Johannes und Peter ins Jenseits aufbrechen. Sie ist in höchster Lage angesiedelt und extrem laut. Man muss sich regelrecht die Ohren zuhalten, wenn sie aus dem Orchestergraben dringt. Den Musikern hat der Komponist an dieser Stelle Ohrschützer empfohlen. Laut geht es indes auch an anderer Stelle der Oper zu. So bereits zu Beginn, wenn die Pauke und die großen Trommeln die Geburt des Helden einleiten. Sie sind als mächtige Wehen der Mutter zu deuten. Man merkt: Hier wird unter größten Schmerzen und Anstrengungen ein Mensch geboren. Aber auch mit leisen Tönen wartet Haas zur Genüge auf. Insgesamt ist die dynamische Skala des Werkes recht ausgeprägt. Es findet ein reger Wechsel zwischen Singen und rhythmischem Sprechen auf den Tönen statt. Das gilt besonders für Johannes. Sein Vater Olai, wie bereits oben erwähnt, beschränkt sich auf reines Sprechen.

Angus Wood (Peter), Holger Falk (Johannes)

Ein wesentliches Element für die Tonsprache von Haas allgemein ist die Mikrotonalität, das bedeutet die „Unterteilung der Oktave in kleinere bzw. andere Schritte als die der wohltemperierten Halbtonskala“ (vgl. Programmheft). Viertel- und Sechsteltöne sind in „Morgen und Abend“ aber selten und nur der Hebamme und Signe zugeordnet. Der Grund dafür ist nach Haas’ Auskunft, dass er den Musikern in der nur knapp bemessenen Probenzeit das Lernen dieser extrem schwierigen Mikrotöne nicht zumuten wollte. Man kann indes durchaus der Ansicht sein, dass er dem Philharmonischem Orchester Heidelberg, das unter der Leitung von GMD Elias Grandy einfach grandios aufspielte und den ganzen Reichtum der ungewöhnlichen Partitur mit großem Glanz vor den Ohren des begeisterten Publikums ausbreitete, Derartiges schon hätte zutrauen können. Dieser Klangkörper ist durch lange Übung mit den Erfordernissen der modernen Musik sehr vertraut. Bei den Musikern von London und Berlin mag das anders sein. Das Heidelberger Orchester hätte diese Herausforderung sicher mit Bravour gemeistert. Haas’ Musik weist kein festes Metrum auf und scheint ständig zu schweben. Die für diesen Komponisten typischen crescendierenden und dann wieder decrescendierenden Klanggebilde ohne eine prägnante Rhythmik sind sehr atmosphärischer Natur und ziehen den Zuhörer ganz in ihren Bann. Mächtige Cluster und schwirrende Glissandi tun ihr Übriges, um den Klangeindruck zu verstärken. Und wenn Regisseur Ingo Kerkhof, der in Heidelberg kein Unbekannter mehr ist, den Chor im Rücken der Zuschauer im Rang positioniert, ergibt dies ein ganz eigenes Hörerlebnis von enormer Wirkung. Auch Peter darf einmal vom Rang aus singen.

Angus Wood (Peter), Holger Falk (Johannes)

Kerkhof und sein Team - Bühnenbild: Anne Neuser, Kostüme: Inge Medert - haben ebenfalls gute Arbeit geleistet. Es ist ihnen eine geschlossene, in sich ruhende und stille Inszenierung zu bescheinigen, die sich zudem durch eine logische, unaufdringliche Personenregie auszeichnet. Das Ganze ist in Dunkel gehüllt, der Hintergrund wird an keiner Stelle hell. Das Licht erschließt sich einem nur durch die Musik. Mit der Einbeziehung des Zuschauerraumes in der ersten Szene beweist der Regisseur seine Fähigkeiten im Umgang mit den Lehren von Bertolt Brecht. Als Einheitsbühnenbild dient ein offenes Haus mit Bett und Küche, das Johannes als Wohnstätte dient. Es ist ein recht reduzierter äußerer Rahmen, in dem die Zeit manchmal still zu stehen und dann wieder vorwärts zu schreiten scheint. Dem entspricht es, dass das Haus sich mit Hilfe der Drehbühne immer wieder dreht. Sein ständiges Rotieren symbolisiert den Fluss der Zeit. Zu Beginn sieht man Olai und seine Freunde, wie sie vor dem Haus lagern und der Geburt von Johannes entgegenfiebern. Dieses Bild kehrt am Ende wieder. Der Sinn ist klar: Das Ganze kann von vorne beginnen. Der Vorgang wiederholt sich. Ein neuer Mensch wird geboren werden, dessen Lebensbahn der von Johannes nicht unähnlich sein wird.

Ks Winfrid Mikus (Olai), Hye-Sung Na (Hebamme), Statisterie

Auch mit den gesanglichen Leistungen konnte man zufrieden sein. Holger Falk ging voll und ganz in der Partie des Johannes auf, die er darstellerisch mit intensivem Leben füllte. Vokal bestach er mit gut sitzendem, klangreichem Bariton und einer guten Diktion. In der Doppelrolle der Hebamme und der Signe bewährte sich mit substanz- und farbenreichem lyrischem Sopran die zierliche Hye-Sung Na, die ihre Parts auch überzeugend spielte. Eine wunderbare, gefühlvolle und bestens grundierte Altstimme brachte Katherine Lerner für die Erna mit. Regelrecht heldisch klang der kraftvoll und ausdrucksstark, dabei mit bester Fokussierung seines ansprechenden Tenors singende Peter von Angus Wood. Auch Ks. Winfrid Mikus’ trefflich deklamierender Olai vermochte für sich einzunehmen. Eine ansprechende Leistung erbrachte der von Ines Kaun und Anna Töller einstudierte Chor und Extrachor des Theaters und Orchesters Heidelberg.

Fazit: Eine hervorragende Ensembleleistung aller Beteiligten, die die Fahrt nach Heidelberg wieder einmal voll gelohnt hat! Die hundert Minuten lange, ohne Pause durchgespielte und regelrecht preisverdächtige Aufführung wird jedem Opernfreund dringendst ans Herz gelegt. Der Besuch lohnt sich!

Ludwig Steinbach, 6.3.2017

Die Bilder stammen von Annemone Taake

HÄNSEL UND GRETEL

Besuchte Aufführung: 28.12.2016

(Premiere: 24.10.2015)

Reise ins Innere

An diesem Nachmittag hatte am Theater der Stadt Heidelberg der Krankheitsteufel zugeschlagen. Die Sängerin des Hänsel Elisabeth Auerbach und Ks. Carolyn Frank, die die Hexe und die Mutter Gertrud singen sollte, waren unpässlich. Gott sei Dank wird „Hänsel und Gretel“ derzeit auch im benachbarten Mannheim gespielt. Drei der in der dortigen Produktion besetzten Sänger/innen hatten dann auch Zeit, an diesem Tag nach Heidelberg zu kommen.

Marie-Belle Sandis war darstellerisch ein recht burschikoser Hänsel, den sie mit gut sitzendem, sauber geführtem Mezzosopran auch gut sang. Schauspielerisch perfekt erschien Uwe Eikötter in der Partie der Knusperhexe. Gesanglich machte er aus der bösen Zauberin eine maskig klingende Charakterstudie. Einen profunden Mezzo brachte Edna Prochnik für die Gertrud mit. Soweit zu den Gästen vom Nationaltheater Mannheim. Nun zu den Heidelberger Sängern/innen. Hye Sung Na erwies sich schon von ihrer kleinen, zierlichen Gestalt her als ideale Besetzung für die Gretel. Auch stimmlich vermochte sie mit ihrem vorbildlich fokussierten, kräftigen und höhensicheren Sopran zu überzeugen. Eine treffliche Leistung erbrachte auch James Homann als kraftvoll und markant singender Besenbinder Peter. Kräftig ins Zeug legte sich Marijke Janssens in der Doppelrolle des Sandmännchens und des Taumännchens. Ansprechend sang der von Anna Töller einstudierte Kinder- und Jugendchor des Theaters und Orchesters Heidelberg.

Hye Sung Na (Gretel), Hänsel

Angesichts der vielen Gäste, die wohl nicht allzu ausführlich in die Inszenierung von Clara Kalus - Bühnenbild: Nanette Zimmermann, Kostüme: Maren Steinebel - eingewiesen werden konnten, war es nicht weiter verwunderlich, dass das Ganze von der Personenregie her an diesem Nachmittag etwas improvisiert wirkte. Gewichtigere Folgen für die Produktion hatte darüber hinaus insbesondere der Fakt, dass die Partien der Hexe und der Gertrud nicht von derselben Sängerin gesungen wurden. Frau Kalus versteht die Hexe als verzerrtes Angstbild der Mutter. Aus diesem Grunde wurden beide Rollen ursprünglich derselben Sängerin anvertraut. Die Erkrankung von Frau Frank und die daraus resultierende Besetzung beider Partien mit zwei Sängern hat dazu geführt, dass dieser Hauptaspekt der Inszenierung an diesem Nachmittag gänzlich eliminiert war und deshalb hier auch nicht weiter ausgeführt werden soll.

Ansonsten konnte man mit der Inszenierung aber durchaus zufrieden sein. Sie stellt eine ansprechende Gratwanderung zwischen Märchenoper und spannendem Musiktheater dar. Sie ist kindgerecht, andererseits aber auch psychologisch grundiert, was sie sowohl für Kinder als auch für Erwachsene als geeignet erscheinen lässt. Sowohl dem Auge als auch dem neugierigen Intellekt wird hier viel geboten. Die Bilder und die Kostüme erfreuen den Betrachter, gleichzeitig wird man zum Denken angeregt - eine treffliche Kombination. Die Regisseurin hat sich über das Stück einleuchtende Gedanken gemacht. Ihre Konzeption weist die verschiedensten Aspekte auf, ist neben dem Märchen auch Pubertäts- und Emanzipationsgeschichte sowie psychologische Studie. Hier haben wir es also mit einem sehr interessanten Gemisch zu tun, was den Nachmittag dann auch in hohem Maße anregend erscheinen ließ.

Hänsel, Hye Sung Na (Gretel)

Hänsel und Gretel werden in ihrem Elternhaus in bürgerlicher Strenge erzogen. Vater und Mutter legen großen Wert auf Tischmanieren und sauber gefaltete Servietten. Peter reagiert unwirsch, als Hänsel sich über die ihm nicht schmeckende Suppe beschwert. Nahrung ist immerhin Mangelware. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Die Armut regiert das Leben und treibt in erster Linie Gertrud, die sich schließlich nicht mehr zu helfen weiß, zur Verzweiflung. Aus einer Art Ohnmacht heraus wird sie letzten Endes ungerecht zu den Kindern, die sie an sich aber lieb hat. Es ist nur zu verständlich, dass Hänsel und Gretel von ihrem beschränkten Verständnishorizont aus die Lage daheim anders wahrnehmen als ihre Eltern und darauf aus sind, sich von diesen zu emanzipieren. Sie wollen endlich erwachsen werden. Auf der anderen Seite können sie es aber nicht ertragen, dass die Mutter traurig ist und sich ihnen verweigert. Irrtümlicherweise suchen sie die Verantwortung dafür bei sich selbst, was sie schlussendlich in den durch Projektionen erzeugten Wald treibt, in das verworrene Dickicht ihrer ausgeprägten Schuldgefühle.

Dieser ist symbolisch zu verstehen und als Abstieg der Geschwister in das Unterbewusste zu deuten. Das Verirren im Wald meint eine Selbstfindung, die die Kinder durchlaufen müssen, um erwachsen zu werden. In der Pantomime des zweiten Aktes wird ihre Entwicklung überzeugend aufgezeigt: Immer mehr Alter Egos von Hänsel und Gretel in verschiedenen Altersstufen, ältere und jüngere, wandeln über die Bühne. Hier wird von Frau Kalus gekonnt der Verlauf eines Menschenlebens aufgezeigt und der Weg der beiden kleinen Träumer vorweggenommen. Andererseits handelt es sich bei diesem Bild aber um ein Phantasiegebilde der Geschwister. Alles spielt sich aus ihrer Perspektive ab. In Anlehnung an Sigmund Freuds „Traumdeutung“ erzeugt der Wald in ihnen Angstvisionen, deren größte die Hexe ist. Indem die Kinder die böse Magierin am Ende besiegen, haben sie eine nicht unerhebliche Hürde auf dem Weg zum Erwachsenwerden genommen und sind nun fähig, das Verhalten der Eltern besser zu begreifen.

Hexe, Hye Sung Na (Gretel)

Eine ausgezeichnete Leistung ist GMD Elias Grandy am Pult zu bescheinigen. Zusammen mit dem versiert aufspielenden Philharmonischem Orchester Heidelberg schöpfte er insbesondere bei den an Wagner gemahnenden Passagen - so beim Hexenritt und bei der an „Ring“ und „Meistersinger“ gemahnenden Pantomime - aus dem Vollen. Aber auch die mehr volksliedhaften Elemente klangen unter seiner Leitung recht intensiv und ausdrucksstark. Der von ihm und den Musikern erzeugte Klangteppich war obendrein recht differenziert und nuancenreich und wies eine reichhaltige Farbpalette auf.

Ludwig Steinbach, 29.12.2016

Die Bilder stammen von Annemone Taake

LA BOHEME

WA am 3.10.2016

Premiere: 29.5.2016

Die Kunst der Selbstdarstellung

Am Theater der Stadt Heidelberg ist mit großem Erfolg Andrea Schwalbachs im Bühnenbild von Nanette Zimmermann und den Kostümen von Frank Lichtenberg spielende, bereits letzte Spielzeit entstandene Inszenierung von Puccinis „La Bohème“ wiederaufgenommen worden. Und erneut wurde das hohe Niveau dieses mittelgroßen Hauses offenkundig. Alles wirkte wie aus einem Guss. Inszenierung, musikalische und gesangliche Leistungen fügten sich zu einer überzeugenden Symbiose zusammen.

Alexander Geller (Rodolfo), Wilfried Staber (Colline), James Homann (Schaunard), Ipca Ramanovic (Marcello)

Überzeugend war bereits die interessante Regie. Sie verstehen sich schon ausgezeichnet auf die Kunst der Selbstdarstellung, die vier Bohemièns Rodolfo, Marcello, Schaunard und Colline. Sie hausen in einer modernen Wohngemeinschaft und haben ihr eigenes Leben kurzerhand zur Kunst erhoben. Der aufgesetzt wirkende, künstliche Humor soll ihnen helfen, die Widrigkeiten des Alltags zu bewältigen. Dabei warten die Freunde auch mit einer ausgeprägten schauspielerischen Ader auf. Wir haben es hier mit einer groß angelegten Performance zu tun, in der jeder den anderen etwas vorspielt. Demgemäß stellt die Mansarde in Frau Schwalbachs Deutung ein Theater auf dem Theater dar, das von Schriftzügen in verschiedenen Sprachen wie „Kunst ist die schönste Lüge“, „Live ist not an rehearsel“, „Flamme éternell“, „La realité n’existe pas“ und „Normale Desires“ eingenommen wird - Ausdruck eines Lebensgefühls, das angesichts existentieller Nöte etwas aufgesetzt wirkt. Die vier Gefährten tragen gleichsam eine unsichtbare Maske. Das von Nöten geprägte Leben des Einzelnen findet sich in gleicher Weise bei den anderen. Jeder nimmt am Dasein seiner Freunde teil, das er voll und ganz akzeptiert. Alle spielen Leben.

Ipca Ramanovic (Marcello), Hye-Sung Na (Mimi), Alexander Geller (Rodolfo)

Dieses Prinzip der Selbstinszenierung und das Verstecken hinter Larven funktioniert indes nur so lange, wie Gefühle nicht ins Spiel kommen, so im ersten und dem ungemein farbenprächtig und mit opulenten Chor-Kostümen in Szene gesetzten zweiten Akt. Im von einer auf einem Hintergrundprospekt aufragenden Schneelandschaft vor einer Hochhausfassade dominierten dritten Akt ändert sich dann aber die Situation und das Ganze nimmt die Dimension eines Psychodramas an. Die Beschränkung auf die Selbstdarstellung der Figuren wird brüchig. Nun spielen bloße Äußerlichkeiten keine Rolle mehr. Das Leben mit den Mitmenschen tritt an ihre Stelle. Mitgefühl und vor allem Liebe beherrschen die Szene. Hier dringt Andrea Schwalbach gekonnt bis zum Grund der Seele der Protagonisten vor. Das gelingt ihr mittels einer ausgefeilten Personenregie. Bereits vorher war ihre Führung der Handlungsträger recht stringent und abwechslungsreich. Auch auf Tschechow’sche Elemente versteht sie sich trefflich. Mehrmals gönnt sie im Lauf des Abends den Beteiligten auch an Stellen Auftritte, an denen Puccini solche gar nicht vorgesehen hat. So beobachtet die zierliche Kindfrau Mimi von Anfang an von ihrem mit Blumen und Kuscheltieren eingerichteten, auf der rechten Seite der Bühne liegenden Gemach aus das Treiben der Bohemièns. Marcello, Colline und Schaunard bleiben während der Szene von Rodolfo und Mimi im ersten Akt noch eine Weile präsent. Im vierten Aufzug betreten die todkranke Mimi und Musetta ebenfalls früher als normal die Bühne, setzen sich hin und werden auf diese Weise Zeuginnen der ausgelassenen Aktivitäten der vier Freunde. Einmal werden sie auch in deren Spiel einbezogen. Derartige Regieeinfälle lassen die Inszenierung abwechslungsreich und spannend erscheinen.

Musetta, Ipca Ramanovic (Marcello)

Besonders interessant ist Frau Schwalbach in diesem Kontext die Figur der Mimi gelungen. Von Anfang an sehnt sie sich danach, ein Teil des Bohemièn-Kollektivs zu werden. Insbesondere Rodolfo ist sie sehr zugetan. Marcello, Schaunard und Colline bemerken dann auch, wie es um sie steht. Im Folgenden geben sie ihr die Möglichkeit, an ihrer Selbstinszenierung teilzunehmen. Nur Rodolfo muss noch überzeugt werden. Demgemäß gibt Schaunard Mimi die Kerze, die im Folgenden nicht von alleine ausgeht, wie es im Libretto vorgegeben ist, sondern von Mimi selbst ausgeblasen wird. Dieser Regieeinfall ist indes nicht mehr neu. Das hat man bei Harry Kupfer schon ähnlich gesehen. Fast heiter mutet der Augenblick an, in dem Mimi von Rodolfo geküsst werden will und deshalb einen Kussmund macht. Sie hat es schon faustdick hinter den Ohren. Sie ist eine Frau, die weiß, was sie will. Bemerkenswert ist, dass ihre Krankheit von Anfang an ebenfalls Selbstdarstellung ist, Ausdruck der großen Schauspielkunst der Näherin, die sogar ihren Tod zu inszenieren scheint. Um die Fassade aufrecht zu erhalten benötigt Mimi indes die Bohemièns, deshalb will sie in deren Kreis aufgenommen werden. Sie geben ihr die Illusion, ihr Leiden unter Kontrolle zu haben. Wenn diese Fiktion dann aber im dritten Akt bricht, hat es auch damit ein Ende. Im letzten Akt wird nachhaltig der Boden der Tatsachen betreten. Das Phantasiegebilde birst. Mit dem Sterben Mimis endet auch die Selbstdarstellung der Bohemièns. Die Gefühle brechen sich ihre Bahn. Angesichts des Todes fällt jegliche Art von Selbstinszenierung in sich zusammen. Das war alles sehr überzeugend und von der Regisseurin hervorragend umgesetzt.

Hye-Sung Na (Mimi), Rodolfo

Auch mit den gesanglichen Leistungen konnte man fast durchweg voll zufrieden sein. Bis auf eine Ausnahme. Diese bestand in Alexander Geller in der Rolle des Rodolfo. Eigentlich über angenehmes Tenormaterial verfügend, tat er sich in der Höhe sehr schwer. Mehrmals kam es vor, dass er bei Spitzentönen die Stütze verlor, woraus ein doch sehr fragwürdiger Klang resultierte. Das geht überhaupt nicht! Die anderen Sänger/innen der Hauptpartien waren ihm stark überlegen. Wunderbar war Hye-Sung Na anzuhören, die mit sauber fokussiertem Sopran, hoher Nuancierungskunst und sicheren Höhen ein Maximum an Gefühlen in die Rolle der Mimi legte, die sie auch anrührend spielte. Von den Männern am besten war Ipca Ramanovic, der mit herrlich italienisch geschultem, über ein gutes Legato verfügendem und elegant phrasierendem sonoren Bariton einen ausgezeichneten Marcello sang. Eine hoch erotische, schnippische Musetta war Rinnat Moriah, die sie mit solide durchgebildetem Sopran auch ansprechend sang. Fast schon überbesetzt mutete der treffliche Heldenbariton von James Homann als Schaunard an. Markantes Bassmaterial brachte Wilfried Staber für den Colline mit. Ordentlich ergänzten Philipp Stelz (Benoit), David Otto (Alcindoro, Sergeant, Zöllner) und Yang-O Na (Parpignol). Tadellos präsentierte sich der von Anna Töller einstudierte Chor und Extrachor des Theaters und Orchesters Heidelberg.

Rinnat Moriah (Musetta), Ipca Ramanovic (Marcello)

Eine gute Leistung ist GMD Elias Grandy am Pult zu bescheinigen, der zusammen mit dem bestens disponierten Philharmonischen Orchester Heidelberg Puccinis Partitur mit herrlicher Italianita und sehr gefühlsbetont zum Klingen brachte. Insbesondere die reichhaltigen Kantilenen waren wunderbar anzuhören. Aber auch die mehr parlandoartigen Stellen haben Dirigent und Orchester prägnant zu Gehör gebracht.

Ludwig Steinbach, 4.10.2016

Die Bilder stammen von Annemone Taake

DIE ZAUBERFLÖTE

Besuchte Aufführung: 25.9.2016

Premiere: 23.9.2016

In einer gespaltenen Welt

Sie ist etwas für die ganze Familie, die neue „Zauberflöte“ am Theater der Stadt Heidelberg. Regisseur Maximilian von Mayenburg hat sie in Zusammenarbeit mit Tanja Hofmann (Bühnenbild) und Sophie du Vinage (Kostüme) mit viel Liebe und Sinn für Poesie auf die Bühne des Heidelberger Theaters gebracht. Herausgekommen ist eine recht ansprechende, zeitlos anmutende und schlichte Produktion, die jeder Altersstufe gerecht wird. Insbesondere über die prachtvollen bunten Kostüme erschließt sich dem Zuschauer das Märchenhafte der Handlung. Dem Auge wird wahrlich viel geboten, und auch der neugierige Intellekt wird befriedigt. Ernste und heitere Momente wechseln sich ab. Diese gekonnte Mischung verschiedener Elemente vermochte voll und ganz zu befriedigen.

Rinnat Moriah (Königin der Nacht), Namwon Huh (Tamino), Irina Simmes (Pamina), Wilfried Staber (Sarastro)

Das Bühnenbild besteht aus einer zu Beginn noch geschlossenen, treppenförmig ansteigenden Halbkugel, aus deren Spitze ein Baum aufragt. Sehr ästhetisch mutet der blaue Hintergrund an. An die Stelle des Sonnenkreises tritt ein Apfel, der einsam an einem der Zweige hängt. Wenn sich der Vorhang öffnet, bietet sich dem Betrachter ein Bild vollendeter Harmonie. Zärtlich aneinander geschmiegte Liebespaare und Tiere leben in Eintracht zusammen. Unter ihnen befinden sich auch Tamino und Pamina, Sarastro und die Königin der Nacht. Der Frieden währt aber nicht lange. Die sternenflammende Königin und der Führer der Eingeweihten beginnen um den gepflückten Apfel zu kämpfen. Sarastro vermag den Streit für sich zu entscheiden. Hier haben wir es von der christlichen Perspektive her gesehen gleichsam mit dem Sündenfall zu tun, der die Welt aus dem Gleichgewicht bringt. Pamina und Tamino werden auseinandergerissen und die Halbkugel zerbricht in zwei Teile.

Namwon Huh (Tamino)

Im Folgenden trennt ein Abgrund die beiden Welten. Auf der einen Seite leben Sarastro und seine weiß gekleideten Priester, die ihre Weisheit aus mehreren Bücherstapeln beziehen, auf der anderen die Königin der Nacht samt gleich ihr schwarz gekleidetem Gefolge und ihren in bunten Gewändern auftretenden drei Damen. Von Mayenburgs Intention besteht darin, eine gespaltene Welt aufzuzeigen. Diese Trennung tut allen Beteiligten nicht gut. Tamino und Pamina obliegt es im Folgenden, die Einheit wieder herzustellen. Die Liebe als alles verbindende Element soll es richten. Auch die eifrig zwischen den Bereichen hin und her pendelnden drei Knaben, die hier anstelle Taminos und Papagenos die Zauberflöte und das Glockenspiel spielen, haben ihren Anteil daran. Sie verkörpern gleichsam ein übergeordnetes Prinzip, das beiden Welten nur Positives bringt. Ihre Aufgabe ist es, alles was die Menschen irgendwie bedrückt, auszuschalten.

Irina Simmes (Pamina), Rinnat Moriah (Königin der Nacht)

Ein häufig ins Spiel gebrachter Kritikpunkt an Mozarts „Zauberflöte“ ist der Bruch, der sich durch das Werk zieht. In der Tat ist es schwer nachzuvollziehen, dass die zuerst gute Königin der Nacht auf einmal böse und der als maliziös eingeführte Sarastro unvermittelt gut wird. Dieser Einwand ist durchaus berechtigt. Dieser Bruch spielt aber in von Mayenburgs Deutung eine wichtige Rolle. Das wird zu Beginn des zweiten Aktes bei Sarastros Rede offenkundig. Die Königin der Nacht, für die Mozart und Schikaneder hier eigentlich gar keinen Auftritt vorgesehen haben - auch an anderen Stellen wartet der Regisseur mit vortrefflichen Tschechow’schen Elementen auf -, nimmt an der Versammlung der Priester teil und übernimmt sogar einige der ursprünglich Sarastro zugedachten Worte. Zur Kittung des Bruchs wird hier eine Einigkeit unter den Kontrahenten beschworen, die indes letztendlich nicht eintritt. Interessant ist dieser Einfall allemal.

Ipca Ramanovic (Papageno)

Das Innovative des Stücks wird vom Regisseur insgesamt trefflich herausgearbeitet. Aber auch der unterhaltende Faktor kommt nicht zu kurz. Es wird flott durchinszeniert. Leerläufe entstehen nie, Langeweile kommt an keiner Stelle auf. Insgesamt haben wir es mit einer vergnüglichen Angelegenheit zu tun, die dennoch auch einige weitere Kritikpunkte am Inhalt der Oper aufweist. Eine überraschende Aussage gelingt von Mayenburg bei der Hallenarie, die er teilweise auf den noch anwesenden Monostatos bezieht. Den Passus „Wen solche Lehren nicht erfreun, verdienet nicht ein Mensch zu sein“, wird von ihm negativ interpretiert. Und das zu Recht. Das Fazit scheint zu sein: Wer meinen Lehren nicht folgt, hat hier nichts zu suchen. In diesem Sinne wird der im Gegensatz zu dem ein buntes Federkleid tragenden Papageno mit einem schwarzen Krähengewand versehene Mohr rüde in seine Schranken verwiesen. Anschließend werden ihm auf Befehl Sarastros einige Federn ausgerissen, was ihm deutlich hörbar Schmerzensschreie entlockt. Hier offenbart sich eine durch und durch unangenehme Seite des Führers der Eingeweihten. Da vermag sich sogar eine Spur von Mitleid für Monostatos im Zuschauer zu regen. Einem Menschen Liebe zu verweigern, ist wirklich nicht schön. Dass sich der Mohr sehr danach sehnt, wurde bereits früher deutlich, als er das Es-Dur-Duett zwischen Pamina und Papageno „Bei Männern, welche Liebe fühlen“, belauschte und am Ende einen starken Seufzer von sich gab. Zudem wird hier die Frauenfeindlichkeit der Priester angeprangert. Die sonst männlichen Sklaven sind bei von Mayenburg weiblich. Man merkt, nicht nur der Königin, auch Sarastro sind nicht unerhebliche böse Charakterzüge eigen. Ihre Zwietracht bezahlen sie am Ende mit ihrem Leben. Beider Tod hebt die Spaltung des Bühnenbildes indes auf. Der Abgrund wird geschlossen und die Halbkugel erscheint wieder als Ganzes. Die beiden Welten sind erneut vereint. Ein neues, hoffentlich besseres Zeitalter bricht an.

Knabe, Irina Simmes (Pamina), Namwon Huh (Tamino)

Nun zur gesanglichen Seite. Bei dem Tamino von Namwon Huh waren insbesondere Phrasierung und Linienführung positiv zu beurteilen. Allerdings singt der junge Tenor nicht im Körper, weswegen seine Stimme nicht gerade sonor und tiefgründig klingt. In dieser Beziehung war ihm Irina Simmes in der Rolle der Pamina weit überlegen. Diese prachtvolle Sängerin zog mit warmem, bestens fokussiertem und stets ausgeglichen wirkendem Sopran sämtliche Register ihrer Rolle, die sie insgesamt sehr differenziert und nuancenreich sowie mit enormem lyrischen Glanz anlegte. Mit großer Koloraturgewandtheit, flexibler Stimmführung und mühelos bis zum f’’’ reichenden Spitzentönen bei untadeligem Stimmsitz wartete Rinnat Moriah als Königin der Nacht auf. Darstellerisch sehr wendig und lustvoll agierend gab Ipca Ramanovic den Papageno, den er mit bestens gestütztem, kräftigem Bariton auch hervorragend sang. Einen volltönenden, markanten Bass brachte Wilfried Staber für den Sarastro mit. Imposantes Heldenbariton-Material zeichnete den Sprecher von James Homan aus. Die drei Damen von Hye-Sung Na, Polina Artsis und Ks Carolyn Frank bildeten einen homogenen Gesamtklang. Solide sang Regine Sturm die Papagena. Mit stark maskiger Tongebung stattete Ks Winfrid Mikus den Monostatos aus, den er indes trefflich spielte. Als die drei Knaben bewährten sich Klara Löhr, Stella Rembalski und Ricarda Schmitt vom Kinder- und Jugendchor des Theaters und Orchesters Heidelberg. Lediglich durchschnittlich klangen Adrien Mechler, David Otto und Zachary Wilson in den Partien der drei Priester. Mit kraftvoller Tongebung machten die beiden Geharnischten von Sang-Hoon Lee und Michael Zahn auf sich aufmerksam. Gut gefiel der von Anna Töller und Ines Kaun einstudierte Chor und Extrachor des Theaters und Orchesters Heidelberg.

Polina Artsis (Zweite Dame), Hye-Sung Na (Erste Dame), Ks Carolyn Frank (Dritte Dame), Rinnat Moriah (Königin der Nacht), Wilfried Staber (Sarastro), Opernchor und Extrachor

Eine glänzende Leistung ist GMD Elias Grandy zu bescheinigen, der zusammen mit dem bestens disponierten Philharmonischen Orchester Heidelberg einen von Anfang an prägnanten Ton in insgesamt recht flüssigen Tempi anschlug. Bei einer abwechslungsreichen dynamischen Skala wartete er zudem mit mancherlei Zwischentönen auf und zeigte sich auch in der Herausarbeitung der vielen orchestralen Farben sehr versiert.

Ludwig Steinbach, 26.9.2016

Bilder (c) Theater Heidelberg / Annemone Taake / Susanne Reichardt

Zum Zweiten

DER FLIEGENDE HOLLÄNDER

Besuchte Aufführung: 24.4.2016

Premiere: 9.4.2016

Kriegsverherrlichung in der Militärakademie

Haftet Wagners romantischer Oper „Der fliegende Holländer“ irgendetwas Militärisches an? So muss man sich fragen, wenn man sich diese Oper am Theater der Stadt Heidelberg ansieht. Regisseurin Lydia Steier hat diese Frage mit einem Ja beantwortet und die Geschichte um den geisterhaften Seefahrer kurzerhand in einer amerikanischen Militärakademie im Stile der 1950er Jahre angesiedelt. Das von Susanne Gschwender geschaffene Einheitsbühnenbild stellt ein Klassenzimmer dar, in dem sich während des Vorspiels die von Gianluca Falaschi mit blauen kurzen Hosen und Kappies sowie roten Hemden versehenen Kadetten auf einer Videoleinwand Schwarz-Weiß-Filme vom Zweiten Weltkrieg ansehen. Johlend applaudierend beobachten die jungen Militärschüler unter der Aufsicht ihres Lehrers, des Admirals Daland, wie Bomben über Deutschland abgeworfen werden und die Alliierten in der Normandie landen.

Diese noch gänzlich unreifen, allesamt blonden Kadetten scheinen sich überhaupt nicht darüber im Klaren zu sein, welche Schrecken der Krieg in sich birgt. Je krasser die in dem Film gezeigten Szenen werden, desto mehr jubeln sie. Für sie ist der Krieg das Höchste. Ihm kommt gleichsam die Funktion einer Ersatzreligion zu, was doch recht bizarr anmutet. Hier wird Böses produziert, man ist grausam und gefällt sich darin, Außenseiter zu quälen und zu verspotten. Der Steuermann, der darob am Ende seines Liedes in bittere Tränen ausbricht, wird von ihnen übel gemobbt. Auch die ebenfalls rot-blau gewandeten platinblonden Frauen sind in diese gleichgeschaltete Gesellschaft integriert. Ihnen kommt im zweiten Aufzug die Funktion zu, Bomben und Torpedos herzustellen. Dieser Aufgabe kommen sie nur allzu bereitwillig nach. Eifrig gehen sie ans Werk und erzeugen sowohl kleinere als auch größere Sprengkörper. Ein Mädchen nimmt sogar behände auf einem der Torpedos Platz. Bereitwillig fügen sich die Frauen in diese fragwürdige Welt ein, die Grausamkeiten begeht, ohne sich dessen richtig bewusst zu sein. Es findet eine totale Kriegsverherrlichung statt. Alles am Krieg ist positiv, seine schlechten Aspekte werden ausgeblendet. Alles Negative wird aus dem Blickfeld verbannt.

Johanni van Oostrum (Senta), Chor und Extrachor des Theaters und Orchesters Heidelberg

Einzelgänger und Individualisten haben es in diesem Umfeld schwer. Der Holländer hat den Krieg erlebt und kann es nicht verstehen, dass dieser in der Militärschule ins Positive umgedeutet wird. Für ihn ist Krieg der Inbegriff der Schrecknisse und Gefährdungen. Trotzdem lässt er sich von den Kadetten anstelle seines braunen Seemannmantels eine blaue Akademiejacke anlegen. Ein Teil von ihnen wird er dennoch nicht. Diese Mentalität ist ihm fremd. Er hat zuviel Schlimmes erlebt. Der auf ihm lastende Fluch wird zur Metapher für eine ausgeprägte Psychose. Einfühlsam zeigt Frau Steier das Bild eines traumatisierten Menschen, der schon viel Schlimmes erlebt hat, dies aber nicht verarbeiten kann und sich nichts sehnlicher wünscht als Frieden. Seine seelischen Wunden sind voll und ganz Ausgeburt der brutalen Gesellschaft, die den Frieden verachtet und den Krieg verherrlicht.

An dieser Gemeinschaft krankt auch Senta. Wie der Holländer - an die Stelle seines Bildes tritt hier ein Buch - ist auch sie das Produkt einer Welt, mit deren Werten sie sich in keinster Weise identifizieren kann. Das lässt sie ebenfalls zur Außenseiterin werden und dem Spott der Mädchen anheim fallen, die die „Johohohoe“-Rufe zu Beginn von Sentas Ballade immer wieder durch hämisches Lachen unterbrechen. Es dauert eine kleine Weile, bis die Daland-Tochter endlich richtig beginnen kann. Man merkt, dass sie innerhalb der Frauenliga keinen leichten Stand hat. Sie kann in diesem Ambiente nicht leben und lehnt den Krieg ab. Nachhaltig versucht sie ihrem Leben einen Sinn zu geben. Und hier tritt der Holländer auf den Plan. Ihn zu erlösen wird zum Zweck ihres Daseins. Die Mentalitäten der beiden sind sich sehr ähnlich. Sie lehnen die auf der Militärakademie vermittelte Kriegsbegeisterung ab und projizieren ihre Sehnsüchte und Wünsche auf den jeweils anderen.

Pedro Velázquez Diaz (Erik), Johanni van Oostrum (Senta)

Auch Erik wird hier als Außenseiter gezeigt. Er ist ein intellektueller Ausländer, der sich für die Werte seiner Umgebung wenig interessiert und jedwedem kriegerischen Treiben negativ gegenübersteht. Und Senta liebt er, weil sie ebenfalls so denkt und handelt. „Ihre Schattenseite ist der Negativspiegel der Gesellschaft“, sagt Lydia Steier im Programmheft, „Sie sind die Projektionsflächen der anderen“. Der Bezug zu Feuerbach wird offenkundig. Während des Festes im dritten Aufzug bricht diese heile Welt in sich zusammen. Mit den zombieartig schwarzen holländischen Matrosen, die mit ihren alten Militärhelmen wie Relikte aus vergangenen Kriegen aussehen, werden den Kadetten endlich einmal die Schrecken des Krieges vor Augen geführt. Nun werden sie mit der naheliegenden Möglichkeit konfrontiert, auf dem Feld der Ehre zu bleiben, wobei im Hintergrund das bis dahin ausgesparte Meer aufwirbelt. Jetzt wird ihnen schlagartig bewusst, dass Krieg etwas durch und durch Negatives ist, das sie nicht nur von außen bewundern. Dass sie sich ihm nun stellen müssen, lässt sie dem Wahnsinn verfallen. Am Ende erschießt sich Senta mit Eriks Pistole und der Holländer und seine Mannschaft sinken entseelt zu Boden. Das war alles gut durchdacht und mit einer flüssigen Personenregie auch imposant umgesetzt. Die von Frau Steier vorgenommene Neudeutung war durchweg überzeugend und einleuchtend.

Obwohl er sich wegen einer gerade überstandenen Krankheit ansagen ließ, ist James Homann in der Titelpartie eine gute Leistung zu bescheinigen. Sein Holländer atmete darstellerisch große Kraft und Impulsivität. Auch gesanglich vermochte er mit seinem markanten, gut sitzenden Heldenbariton, der zudem über eine schöne Pianokultur verfügt, zu beeindrucken. Eine schauspielerisch intensive Senta, die ihrem Part mit wunderbarer italienischer Technik, in jeder Lage samtenem Stimmklang und emotionaler Tongebung auch vokal voll und ganz entsprach, war Johanni van Oostrum. Diese vielversprechende junge Sopranistin sei Bayreuth ans Herz gelegt. Für den erkrankten Wilfried Staber hatte der über einen soliden Bass verfügende Marek Gasztecki den Daland übernommen. Obwohl er relativ kurzfristig eingesprungen war, fand er sich gut in die Regie ein und hat seine Rolle darstellerisch glaubhaft ausgefüllt. Eine etwas tiefgründigere Tongebung hätte man sich von dem den Erik mehr lyrisch als heldisch angehenden Pedro Velázquez Diaz gewünscht. Auch dem Steuermann von Namwon Huh fehlte es an einer vorbildlichen Verankerung seins Tenors im Körper. Ordentlich schnitt Ks. Carolyn Frank als Mary ab.

Obwohl er sich wegen einer gerade überstandenen Krankheit ansagen ließ, ist James Homann in der Titelpartie eine gute Leistung zu bescheinigen. Sein Holländer atmete darstellerisch große Kraft und Impulsivität. Auch gesanglich vermochte er mit seinem markanten, gut sitzenden Heldenbariton, der zudem über eine schöne Pianokultur verfügt, zu beeindrucken. Eine schauspielerisch intensive Senta, die ihrem Part mit wunderbarer italienischer Technik, in jeder Lage samtenem Stimmklang und emotionaler Tongebung auch vokal voll und ganz entsprach, war Johanni van Oostrum. Diese vielversprechende junge Sopranistin sei Bayreuth ans Herz gelegt. Für den erkrankten Wilfried Staber hatte der über einen soliden Bass verfügende Marek Gasztecki den Daland übernommen. Obwohl er relativ kurzfristig eingesprungen war, fand er sich gut in die Regie ein und hat seine Rolle darstellerisch glaubhaft ausgefüllt. Eine etwas tiefgründigere Tongebung hätte man sich von dem den Erik mehr lyrisch als heldisch angehenden Pedro Velázquez Diaz gewünscht. Auch dem Steuermann von Namwon Huh fehlte es an einer vorbildlichen Verankerung seins Tenors im Körper. Ordentlich schnitt Ks. Carolyn Frank als Mary ab.

Eine ausgezeichnete Leistung ist GMD Elias Grandy am Pult zu bescheinigen. Er legte sich ungemein ins Zeug. Zusammen mit dem bestens disponierten Philharmonischen Orchester Heidelberg erzeugte er einen Klangteppich von feuriger Intensität und großer Wucht. Das soll aber nicht bedeuten, dass seine Herangehensweise an Wagners Werk lediglich dramatisch gewesen wäre. Auch fein auszelebrierte lyrische Aspekte und große angelegte Bögen kostete er genüsslich aus. Differenziertheit und Farbigkeit des Klangs wurden an diesem gelungenen Nachmittag ganz groß geschrieben und geben beredtes Zeugnis von dem großen Können des noch jungen Generalmusikdirektors, auf den das Heidelberger Theater zu Recht stolz sein kann.

Fazit: Eine spannende, gut durchdachte Neudeutung. Der Besuch der Aufführung sei jedem Opernfreund ans Herz gelegt.

Ludwig Steinbach, 26.4.2016

Die Bilder stammen von Annemone Taake

DER FLIEGENDE HOLLÄNDER

Neuinszenierung

Vorstellung am 14.4.2016

In der Holländer-Neuinszenierung kommt es der Regisseuse Lydia Steier in erster Linie darauf an, eine Gesellschaft mit großer Lust auf Militarisierung zu zeigen. Vielleicht als gebürtige US-Amerikanerin fällt dabei ihre Wahl auf eine ameikanische Elite-Kadettenschule, in der die Kadetten auch gleich in den Uniformen der Landesfarben und bevorzugt kurzen Hosen gekleidet sind (Kost.: Gianluca Falaschi). In der Eingangsszene werden sich s.w.-Filme vom D-Day im 2.Weltkrieg mit den Siegen der Amerikaner angesehen, vom immer wieder aufbrausenden Applaus der Kadetten begleitet. Gleichzeitig vermittelt dieses Gebaren Leichtigkeit und Witzigkeit unter dem Onkel-haften Stabsadmiral Daland, der Krieg wird eher als Spiel denn als Ernst wahrgenonmmen.

Die Bühne von Susanne Gschwender zeigt einen Unterrichtsraum mit Sitzpulten, links vorn Film-, Videoleinwand, daneben erhöht ein kleiner Schreibtisch des Klassenlehrer-Admirals, daneben die US-Flagge. Einen kleiner Kontrapunkt bildet nun die Steuermannsszene, der als Außenseiter dieser Hurra-Gemeinschaft gesehen wird, indem er auch seinem Lied einen eher larmoyanten Ton verleiht und an dessen Ende in großes Weinen ausbricht. Degegen wird im 2.Aufzug die lustig verspielte Sphäre bruchlos fortgesetzt, wenn nun „Kadettinnen“ in ähnlichen Uniformkostümen auftreten, und alle kleine Raketen in den Händen haben, an denen sie herumschrauben. Alle tragen zudem blonde Marilyn Monroe-Frisuren und blaue Schiffchen darauf. Dazu werden später erst mittel-, dann ganz große Raketen hereingefahren, auf die sich einige Kadettinnen, indem sie sich sexy ihre Röcke hochziehen, daraufsetzen und quasi auf ihnen reiten.

Auch Eric ist ein eher kriegsmüder Außenseiter und wird von den Mädchen verspottet. Der Holländer wird als alter Kapitän mit braunem pelzbesetztem Seemannsmantel eingeführt, er wird ihm aber von den Kadetten zugunsten einer ihrer blaurot-weißen Uniformen ausgezogen. Er stellt letztlich mit seinen kaum sichtbaren Kumpanen eine verlotterte ‚vorkriegshafte‘ Bewegung dar, die aber am Ende des lustig inszenierten Steuermannschor doch Angst einzuflößen vermag, indem dann auch das Ambiente in sich einstürzt, und dahinter eine dunkle wellenreiche Meeresprojektion sichtbar wird. Mit diesem einbrechenden Chaos, wo in einer Orgie mit den Wellen letzte Hüllen fallen, gibt sich Senta final eine Kugel. Insofern ist Steier, was die Beziehreung zum Holländer betrifft, wieder ganz nah an der Wagner’schen Sichtweise.

Das Orchester und der Dirigent Elias Grandy legen eine stattliche Aufführung hin. Bei oft eher verhaltenen Tempi gibt es schon im Vorspiel immer wieder rasante Zuspitzungen, selten hat man ‚turmhohe Wellen‘ so schäumen gehört. Die hohen Streicher haben zu Beginn einen wunderbar fulminanten ‚Auftritt‘. Auch die neckisch empfundenen ‚Spinnerinnen‘ fügen sich großartig ein, die Holländererzählung ist spannend aufgebaut end endet in schierer Dämonie. Einem maskulin derbem Matrosenchor steht ein gewitzt-süffiger bis schneidiger Damenchor gegenüber (E.: Anna Töller). Der Steuermann ist mit manchmal leicht piepsigem Tenor Sang-Hoon Lee, der aber auch heftig einstecken muss. Eine drall komische Mary gibt der Mezzosopran Barbara Dorothea Link. Den Daland mit weißgepuderten Haaren gibt ganz köstlich Wilfried Staber, scheint’s liegt ihm Wagner noch nicht so wie Mozart, im Duett legt er aber bassal zu.

Ein stimmlich guter Eric ist Pedro VelasquezDiaz, der gut dosiert butterweiche Spitzentöne ansetzt. Einar Sigurdarsson als ‚Kavaliersbariton‘ ist aber seine große Konkurrenz bei Senta, auch wenn er außer seinem ganz belcantischen Holländer nichts extra Dämonisches mitzugeben hat.Katrin Adel überrascht als letztlich triumphierende Senta. Die derzeit in St.Gallen singende Österreicherin hat eine dramatisch glänzenden obertönig plastischen Sopran zu bieten, der sie in die höchsten Phrasen trägt.

Bilder (c) Annemone Taake

Friedeon Rosén 17.4.16

Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wien)

HÄNSEL UND GRETEL

Premiere: 24.10.2015

Die Hexe als verzerrtes Angstbild der Mutter

Zu einem enormen Erfolg für alle Beteiligten geriet am Theater der Stadt Heidelberg die Neuproduktion von Humperdincks „Hänsel und Gretel“. Die Aufführung war in jeder Beziehung beeindruckend. Dass man am Heidelberger Theater aber durchweg erste Qualität geboten bekommt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Das Niveau dort ist in jeder Beziehung hoch.

Ks. Carolyn Frank (Gertrud), Elisabeth Auerbach (Hänsel), Hye-Sung Na (Gretel), James Homann (Peter)

Bei diesem Werk stellt sich für jeden Regisseur die Frage, wie er es in Szene setzt: Betont er die märchenhaften Elemente oder gibt er seiner Inszenierung einen mehr geistig-intellektuellen Anstrich? In Heidelberg wählte Clara Kalus einen Mittelweg. Zusammen mit Nanette Zimmermann (Bühnenbild) und Maren Steinebel (Kostüme) schuf sie eine Produktion, die einerseits ausgesprochen psychologisch gehalten ist und Denkanstöße gibt, andererseits aber durchaus auch kindgerecht anmutet. Sowohl die Oper als auch das Märchen werden vom Regieteam ernst genommen, die daraus resultierende Gratwanderung zwischen anspruchsvollem Musiktheater und Märchenoper ist vollauf gelungen. Man kann sich an den Bildern und den Kostümen freuen, wird aber gleichzeitig auf verstandesmäßiger Ebene sehr gefordert. Hier haben wir es also mit keiner Inszenierung zu tun, bei der man sich nur bequem in den Sitz zurücklehnen und das Dargebotene in vollen Zügen genießen kann. Vielmehr ist eine sachliche Reflexion auf rationalem Terrain angesagt. Gleichzeitig wird aber auch dem Auge einiges geboten wie beispielsweise der von ausgesprochenen Köstlichkeiten bedeckte Kuchentisch der Hexe. Gerade diese treffliche Kombination ist es, die den Premierenabend in szenischer Hinsicht so ungemein interessant und spannend erscheinen ließ.

Hye-Sung Na (Gretel), Elisabeth Auerbach (Hänsel)

Frau Kalus hat sich über das Stück ausgezeichnete, stimmige und nachvollziehbare Gedanken gemacht, die sie mit einer bis ins Detail flüssigen und logischen Personenregie hochkarätig umsetzte. Ihre Regiearbeit beinhaltet die verschiedensten Aspekte, ist sowohl Märchen als auch Emanzipations- und Pubertätsgeschichte, gleichzeitig aber auch psychologische Studie. Dabei gilt ihr Interesse nicht ausschließlich dem Geschwisterpaar, sondern in hohem Maße auch der Mutter Gertrud. Diese Figur wird von ihr nach allen Regeln der Kunst hinterfragt und zur heimlichen Hauptfigur des Stückes erhoben. Hier haben wir es mit einer äußerst ambivalenten Figur zu tun mit zahlreichen charakterlichen Facetten. Sie ist nicht eigentlich böse, aber die äußere Not ihres beengten Daseins hat sie in einen seelischen Ausnahmezustand getrieben, der sie den Kindern gegenüber als hartherzig erscheinen lässt.

Hye-Sung Na (Gretel), Elisabeth Auerbach (Hänsel), Kinder- und Jugendchor

Im Besenbinder-Haus werden Hänsel und Gretel in bürgerlicher Strenge erzogen. Auf Tischmanieren und sauber gefaltete Servietten wird großer Wert gelegt. Selbstverständlich ist auch, dass man sich über die wohl nicht allzu gut schmeckende Suppe nicht beschwert. Nahrung ist immerhin Mangelware. Die Armut regiert das Leben und treibt insbesondere Gertrud zur Verzweiflung. Sie weiß sich allmählich nicht mehr zu helfen und wird aus einer Art Ohnmacht heraus ungerecht zu den Kindern, die sie an sich liebt. Ganz klar, dass die Geschwister von ihrem beschränkten Verständnishorizont aus die Verhältnisse daheim anders wahrnehmen als ihre Eltern und danach trachten, sich von diesen zu emanzipieren und endlich erwachsen zu werden. Andererseits können sie nicht ertragen, dass die Mutter traurig ist und sich ihnen verweigert. Irrigerweise schieben sie sich die Verantwortung dafür zu, was sie schlussendlich in den durch Projektionen erzeugten Wald, in das verworrene innere Dickicht ihrer ausgeprägten Schuldgefühle treibt. Dieser ist weniger realer als vielmehr symbolischer Natur und meint den Abstieg der Geschwister in das Unterbewusste. Das Verirren im Wald steht für eine Selbstfindung, die Hänsel und Gretel durchlaufen müssen, um endlich erwachsen zu werden. Ihre Entwicklung wird in der Pantomime in überzeugender Art und Weise aufgezeigt: Immer mehr Alter Egos der Geschwister in verschiedenen Altersstufen wandeln über die Bühne, erscheinen als Kinder, Teenager, junge Erwachsende, alte Leute und schließlich sogar als Engel. Die ganze Entwicklung eines Menschenlebens bis hin zum Tod wird hier aufgezeigt und der Weg der beiden kleinen Träumer vorweggenommen.

Irina Simmes (Taumännchen)