GUY MONTAVON (Generalintendant)

Das Theater im VIDEO

Nabucco

21. Juli 2022

VIDEO

Die diesjährigen DomStufen – Festspiele in Erfurt stehen im Zeichen einer Oper, die mit ihrer Handlung viel Potenzial für die Thematisierung politischer und religiöser Konflikte bietet. In Nabucco von Giuseppe Verdi geht es um den Konflikt zwischen Macht, Glaube, Liebe und den Umgang damit. Die Handlung basiert auf Episoden aus dem Alten Testament.

In der beeindrucken Kulisse zwischen Mariendom und St. Severi Kirche ist auf den Stufen ein Tempel mit einer Mauer aufgebaut, welche an die Klagemauer in Jerusalem erinnern soll. Davor prangt ein großer Davidstern, die Protagonisten betreten die Bühne durch mit Davidsternen versehene Türen. Auf den ersten Blick ein eher traditionelles Bild, doch die Inszenierung von Guy Montavon wagt sich in aktuelle politische Geschehnisse vor.

Die Hebräer haben ihren ersten Auftritt, mit ihren weißen Kostümen strahlen sie eine gewisse Unschuld aus. Im Kontrast dazu die schwarz gekleidete Fenena als Geisel (Ausstattung: Peter Sykora /Norman Heinrich ). Ihre Schwester Abigaille wechselt auf ein ausladendes, rotes Kleid, welches die Sklaventochter optisch deutlich von den anderen abhebt.

Die Babylonier sind schwarz gekleidet, auf den Armbinden rot-goldene Flammensymbole. Im weiteren Verlauf tragen sie Stahlhelme und Gummiknüppel, die Statue der Gottheit Baal ist der Prometheus-Statue von Adolf-Hitler-Lieblingsbildhauer Arno Breker nachempfunden. Sicherlich ein subtiler Hinweis auf die deutsch-jüdische Geschichte. Dass die Uniformierten dann mit den Knüppeln den Davidstern zerstören, die Kinder ihn dann schließlich wieder reparieren und die babylonischen Priester eher wie Oberbefehlshaber beim Militär auftreten, ist schon eher weniger subtil.

Das Zitat „Ich werde euch alle vernichten“ wird gleich zu Anfang eingeblendet – und dahinter sowohl Nabucco als auch Wladimir Putin als Urheber angezeigt. Der babylonische König kommt auch nicht frei, sondern wird am Ende noch erschossen. Hier ergab sich eine durchaus pessimistische und diskutable Sichtweise auf das zentrale Thema der Oper: Menschen können sich doch nicht ändern.

Der Gefangenenchor wird in der Aufführung zwei mal gesungen, beim zweiten mal werden beide Kirchen in blau und gelb beleuchtet und der Chor zeigt Schals in diesen Farben. Sicherlich eine schöne, berührende Geste und ein toller optischer Effekt. Langfristiger und weitsichtiger wäre es jedoch gewesen, zum Beispiel mit eingeblendeten Friedenssymbolen an diesen auf der ganzen Welt zu appellieren. Mit der Bezugnahme auf den Ukrainekrieg, dem der innerdeutschen Grenze nachempfundenen Stacheldrahtzaun und den Umgang mit dem russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin wirkt das ganze Geschehen leider stellenweise etwas überladen. So fehlt der Bezug zu den Figuren; in der großen Symbolträchtigkeit geht der Blick auf das Wesentliche verloren.

Dem Zuschauer bot sich dennoch auch dank großartiger visueller Effekte wie das Zerbrechen der Mauer und der Ankunft der Götterstatue ein schönes Freilufterlebnis. Dazu trug vor allem auch das Ensemble an Sängerinnen und Sängern bei.

Myron Michailidis hatte die musikalische Leitung des Abends. Etwas flott dirigierte er das Philharmonische Orchester Erfurt durch die Ouvertüre, schaffte es dennoch mit der nötigen Dynamik und Gespür für die wichtigen Momente das Publikum trotz Übertragung der Musik aus dem Theater zu begeistern. Die bei Nabucco so wichtigen und schönen Chorszenen werden vom stimmlich starken Opernchor des Theaters sowie den Mitgliedern des Philharmonischen Chores Erfurt mit Hingabe gesungen. Ergänzt wurde der Chor von Rainer Zaun (Oberpriester des Baal), Richard Carlucci (Abdallo) und Stephanie Johnson (Anna).

Als Abigaille überzeugt auf ganzer Linie die ukrainische Sopranistin Oksana Kramareva. Ihre Stimme füllt mühelos den großen Domplatz; kräftig, mit klaren Höhen singt sie diese anspruchsvolle Partie. Sie spielt die Abigaille mit einer ebenso beeindruckenden Bühnenpräsenz, mal verletzt und mal dem abgrundtiefen Hass verfallen. Großartig auch die Szene, in der Abigaille herausfindet dass sie die Tochter einer Sklavin ist („Di scorno! Prole Abigail di schiavi!„). Oksana Kramarevas Spinto-Sopran kommt hier besonders gut zur Geltung, drückt die seelischen und moralischen Abgründe ihrer Rolle ergreifend aus. Viele Bravorufe gab es beim Schlussapplaus für diese Leistung!

Zaccaria, der Hohepriester der Hebräer, wird von Mikhail Svetlov gesungen. Sein dunkler Bass passt perfekt zu der bedrohlichen Atmosphäre im ersten Akt, als er droht Fenena zu töten.

Fenena wird in der Inszenierung vom Vater sehr roh behandelt, Nabucco schlägt sie sogar zu Boden. Die Liebe zu Ismaele (gespielt vom dramatischen und ausdrucksstarken Tenor Brett Sprague) gibt ihr Sicherheit und Halt. Alle diese Emotionen werden von der Mezzosopranistin Florence Losseau mit einem wunderbar klaren Timbre, das vor allem bei den leisen Stellen mühelos dahinfließt, herübergebracht. Da war es schade, dass die Fenena in Nabucco nicht viel zu singen hat!

Der südafrikanische Sänger Siyabulela Ntlale ist seit der Spielzeit 2015/16 Mitglied des Erfurter Ensembles und hat dort schon viele Titelpartien gesungen. Dass er dieser Rolle vollkommen gerecht wird, beweist er hier als Nabucco. Mit seiner großartig dramatischen, gleichzeitig in den Höhen flexiblen Baritonstimme ist er die ideale Besetzung. Der Wandel zwischen Wahnsinn und Läuterung gelingt so authentisch, dass es an einigen Stellen sogar Zwischenapplaus vom Publikum gab.

Fazit: Das Theater Erfurt bietet eine Inszenierung, die mit großartigen Bildern überzeugt, jedoch manchmal den Blick auf das Wesentliche verliert. Im Zusammenspiel mit Orchester und Sängerensemble eine dennoch sehenswerte Produktion vor einmaliger Kulisse.

Katrin Düsterhus, 30.7.22

Besonderer Dank an unsere Freunde vom OPERNMAGAZIN

Fotos @ Lutz Edelhoff

Das Märchen vom Zaren Saltan

Premiere am 05.10.2019

TRAILER

Man will sich doch verzaubern lassen

„Das Märchen vom Zaren Saltan“ gehört wohl zu den sonnigsten Werken der Opernliteratur. Die Musik beleuchtet die Geschichte mit wolkenloser Freude und sanftem Humor. Sie fließt leicht und natürlich. Rimski-Korsakows zauberhafte und farbenprächtige Oper „Das Märchen vom Zaren Saltan“ wurde 1900 in Moskau uraufgeführt und bildet den Anfang einer Reihe weiterer Märchenopern im späten Schaffen des Komponisten. Die Musik der Oper erlangt durch ihre erzählerische Komposition und die Schlichtheit in der Melodieführung eine traumhafte Atmosphäre und bildet schließlich eine Einheit mit Puschkins Erzählung.

Die Handlung ist schnell erzählt: Zar Saltan heiratet Militrissa und zieht in den Krieg, noch bevor ihr gemeinsamer Sohn Gwidon geboren wird. Die hinterhältige Babaricha und der böse Zauberer vertauschen die Botschaft an den Zaren gegen die Lüge, die Zarin habe kein Kind, sondern ein Ungeheuer zur Welt gebracht. Mutter und Sohn werden in ein Fass gesperrt und ins Meer geworfen. Beide aber bleiben am Leben. Gwidon tötet den bösen Zauberer und befreit die versunkene Stadt aus dessen Gewalt. Der im Kampf gerettete Schwan verwandelt sich in die schöne Prinzessin Schwanhilde und beide heiraten und auch der Zar gewinnt seine Frau zurück. Sogar den bösen Schwestern wird vergeben.

Die Musik: Die Motivik der Oper „Das Märchen vom Zaren Saltan“ entstammt der charakteristischen folkloristischen Tradition der russischen „skazka“ mit ihrer immer wiederkehrenden Thematik von den Gefahren der Kindheit, der boshaften Erwachsenenwelt und dem Prozess des Erwachsenwerdens.

Diese Tradition kommt zum Ausdruck durch die stark ritualisierten Handlungsformen und das erzählerische Grundprinzip der Verdreifachung, das im Märchen durch die drei Schwestern mit ihren drei Wünschen, den drei Wundern sowie den drei fliegenden Insekten und den drei Insektenstichen ihre erzählerische Wirkung entfaltet. (Originalfassung)

Auf der Bühne stellt die Oper die naive Einfachheit und Frische der Volkskunst wieder her. Die Musik ist voll von melodischen Wendungen und komplizierten Rhythmen, von Volksliedern und Tänzen. Eine bedeutende Rolle in der Oper spielen symphonische Episoden, in denen die Leitmotivik schrittweise angewendet wird.

Während der gesamten Oper wiederholt sich ein festlicher Fanfarenruf. Er erscheint am Anfang jedes Bildes als ein Aufruf: „Hören Sie zu! Schau es dir an! Die Vorstellung beginnt!“ Diese Einführung in die Oper ersetzt auch die Ouvertüre. Das Lied der älteren und mittleren Schwester, getragen vom Volksgeist, strömt gelassen dahin. In dem folgenden Gespräch werden Babarichas mürrische Äußerungen und der fraktionierte Zungenbrecher der Schwestern von Militrissas breiter lyrischer Melodie beantwortet. Ein pompöser Marsch und entscheidende Vokalphrasen zeigen das Auftreten eines eigensinnigen Königs.

Die musikalische Handlung entwickelt sich weiter mit einem ruhigen Wiegenlied, das auf einer echten Volksmelodie basiert; während des Aktes wiederholt es sich mehrmals und durchläuft einen gemächlichen Verlauf. Humorvolle Volkswitze durchdringen den Abschluss-Dialog. Das Erscheinen des Zarewitschs wird von einer Melodie des Kinderliedes „Laduschki“ begleitet. Der Begrüßungschor des Volkes beendet die erste Hälfte des Aktes. Die zweite Hälfte ist eine freie Abwechslung von Solo- und Chor-Episoden, unter denen das traurige Arioso von Militrissa hervorsticht. Der Akt endet mit der traurigen Klage des Chores.

Die orchestrale Einleitung zum zweiten Akt, die ein Bild vom Meer zeichnet, vermittelt den Inhalt des Gedichtepigraphs: Sterne leuchten im blauen Himmel / Im blauen Meer peitschen Wellen / Eine Wolke am Himmel / Ein Fass treibt über das Meer.

In der Szene, die den zweiten Akt eröffnet, werden die traurigen Klagen von Militrissa durch die lebhaften Äußerungen des Prinzen ausgelöst. Das Arioso des Schwans „Sei gegrüßt mein Fürst…“ kombiniert eine lyrisch charmante Melodie mit flexiblen und beweglichen Wendungen. Die zweite Hälfte des Aktes ist eine entwickelte Szene voller freudiger Aufregung. Eine kurze orchestrale Einführung in den dritten Akt zeigt eine Seelandschaft. In der Mitte des ersten Bildes befindet sich das Duo mit Gwidon und dem Schwan, das mit der symphonischen Folge des „Hummelfluges“ endet.

Im zweiten Bild gibt es viel Bewegung mit Ensemble-Episoden, die Musik ist durchdrungen von lebhaften Melodien und Rhythmen. Die letzte Szene des Aufruhrs, in der die Worte: „Alle Hummeln dürfen ab jetzt nicht mehr an den Hof des Zaren“, erklingt als militante Melodie und danach marschiert Saltan zu einer Melodie mit echter Komik.

Im ersten Bild des vierten Aktes ist ein Duett zu hören, in dem Gwidons aufgeregte, leidenschaftliche Reden von den ruhigen, liebevollen Redewendungen der Schwäne beantwortet werden. Begleitet wird diese Übergangsszene von einem kurzen orchestralen Intermezzo, in dem die Melodie der Schwanenprinzessin jubelnd triumphiert. Dieselbe Melodie liegt auch dem Liebesduett von Gwidon und der Schwanenprinzessin zugrunde.

Dem letzten Bild der Oper geht eine große symphonische Einleitung voraus. Die symphonische Einleitung wird dann ersetzt durch festliche Fanfaren: das Glockenthema der Stadt. Zu der elegant orchestrierten Melodie des Volksliedes „Im Garten“ tritt das Goldnüsse knackende Eichhörnchen auf. Danach folgt ein energischer Marsch, der die Seeritter und die bezaubernden Melodien der Prinzessin zusammenfasst. Beide sind in ein zauberhaft funkelndes Klangmuster verwoben. Die Intro-Musik ist erfüllt von Energie, Leichtigkeit und ungezügelter Freude, die das letzte Bild der Oper dominieren.

Ein freudiger Willkommenschor erklingt. Das Liebesduett von Militrissa, der verstoßenen Gattin und dem Zaren Saltan, vermittelt ein Gefühl der Fülle des Glücks. Der chorische Abschluss des Bildes ist durchdrungen von schnellen Rhythmen und lebhaften Refrains. Den jubelnden Chor übertönt wieder am Ende die Melodie der Fanfare.

Diese Oper hat viele musikalische Facetten, unter denen sich der „Flug der Hummel“ ganz besonders hervorhebt, ein brillantes Scherzo wie ein Perpetuum Mobile, das sich ganz natürlich mit dem Ablauf der dramatischen Handlung verbindet.

Alexei Stepanyuk, der Regisseur, studierte am Leningrader Staatskonservatorium „Rimski-Korsakow“ und war sieben Jahre lang Direktor des Akademischen Glinka-Theaters für Oper und Ballett im russischen Tscheljabinsk. Seit 1993 arbeitet er als Regisseur am Mariinski-Theater in Sankt Petersburg. Sein dortiges Debut gab er mit einer Inszenierung der Oper Sadko von Nikolai Rimski-Korsakow, die seither ungebrochene Erfolge feiert und an mehreren Opernhäusern gastierte. Seine Inszenierung von Rimski-Korsakows Oper Die Legende der Stadt Kitesch sorgte 1994 in Russland und international für Aufsehen. Am Mariinski-Theater folgten unter anderem Alexander Borodins Fürst Igor, Giuseppe Verdis La Traviata, eine Neuproduktion von Kitesch, Georges Bizets Carmen und Peter Tschaikowskys Eugene Onegin. Gastaufträge führten Alexei Stepanyuk nach Jekaterinburg, Kasan, Tscheljabinsk und Saratow. In Nowosibirsk wirkte er drei Jahre lang als Erster Regisseur. In Moskau inszenierte er 2004 Tschaikowskys Pique Dame und 2005 Richard Wagners Tristan und Isolde. Internationale Aufträge führten Alexei Stepanyuk in die USA, nach Litauen, Lettland und die Ukraine.(Quelle:Theater Erfurt) Leider erkrankte Alexei Stepanyuk unmittelbar vor der Erfurter Premiere schwer, so dass er seinen großen Erfurter Publikumserfolg nicht persönlich genießen konnte. Allerdings hatte er schon sehr professionell geprobt. Zu keinem Zeitpunkt stand die Inszenierung in Frage.

Schon die ersten Töne des Vorspiels und die Märchenkulisse der Bühne zogen die Premierenbesucher in die Zauberwelt des russischen Märchenzarentums hinein. Das lag vor allem am Bühnenbild und den Kostümen von Elena Orlova. Sie hat diese zauberhafte Märchenwelt geschaffen. Über ihre Entwürfe sagte sie selbst: “Ich wollte verschiedene Traditionen von Kostümen zusammenbringen.“ Die farbenfrohen Bilder, die sie damit geschaffen hat, verführen und verzaubern die Erfurter Zuschauer sofort. Sie werden in diese naiv schöne Welt hineingezogen. Das Bühnenbild erinnert ein wenig an die russische Bilderbuchästhetik der 70ziger Jahre. Aquarell- und Pastellfarben dominieren den Bühnenraum. Wunderbar bildnerisch ist auch die Bühne zu den Zwischenmusiken gestaltet. Besonders als die Zarin mit ihrem Sohn in einem Fass über das Meer schwimmt, werden sie von großen und kleinen Fischen begleitet. Ein anmutiges Spektakel bietet sich da für die Zuschauer, liebevoll und schön gestaltet. Elena Orlova hat mit höchster Professionalität diese Zauberwelt entwickelt und hat sich dabei einen ganz kindlichen Blick auf märchenhaftes Geschehen bis ins kleinste Detail bewahrt. Diese Mischung lässt die Zuschauer nicht los. Vom Beginn bis zum Ende kann man sich nicht satt sehen, an dieser prächtigen Fülle der Kostüme und Bilder, die so perfekt zu jeder Szene passen.

So detailreich und espritgeladen ist auch die Regie von Alexei Stepanyuk. Er versteht es seine Helden und deren Gegner in Szene zu setzen. Dabei sind alle Darsteller immer aktiv und beweglich. Damit schafft Alexei Stepanyuk ständig eine lebenspulsierende Optik. Die neidischen Schwestern, die, angeleitet von der missgünstigen Babaricha, immer neue Geschichten erfinden oder die Kinderdarsteller, die ihnen als Hummelchen oder nüsseknackendes Eichhörnchen entgegentreten, all diese herrlichen Regieeinfälle nehmen die Zuschauer gefangen und erwärmen ihr Herz. Darum gibt es immer wieder anhaltenden Szenenapplaus und für die Kinderszenen viel Lachen und Schmunzeln. Natürlich ist Alexei Stepanyuk auch die Verbildlichung des berühmten musikalischen Hummelfluges besonders anrührend gelungen. Seine Regieleistung verschmilzt mit dem Bühnenbild und den Kostümen von Elena Orlova zu einem Ganzen, das sich tief in das Bewusstsein der Zuschauer eingräbt. Auch Generalintendant Guy Montavon meinte in der Pause: „So etwas hatten wir in Erfurt noch nicht.“ Dabei ist diese Inszenierung nicht einfach vom Himmel gefallen. Viele haben im Vorfeld daran mitgewirkt, dass es zur Premiere so schön werden konnte. Vor allem Dari Dimova und Alex Grigorev von der Künstleragentur TACT aus Berlin haben den Kontakt zum Theater in Jekaterinburg hergestellt und schon vor drei angefangen zu planen und den Regisseur und die Ausstatterin nach Erfurt zu holen. Demnächst wird die Erfurter Inszenierung auch dort zu sehen sein, dann in russischer Sprache und Originallänge. In Erfurt hatte sich die Dramaturgie für die gekürzte deutsche Fassung von Harry Kupfer entschieden, um besonders familienfreundlich zu sein.

Stars des Abends waren zweifellos Kakhaber Shavidze als Zar Saltan und Margrethe Fredheim als Militrissa. Kakhaber Shavidze spielte einen Zaren, der sich, wie im russischen Märchen, zunächst stark und befehlsgebend und dann immer trottliger verhält. Als Zuschauer muss man ihn einfach mögen. Mit seinem Bass füllt er den Theaterraum und mit seinem Spiel gewinnt er die Zuschauer. Margrethe Fredheim als Militrissa singt mit einem warmen und glockenhellen Sopran die Mutter des Zarewitschs. Dabei spielt sie detailreich und glänzend eine russische Frau und Mutter. Alle Gesten sind so typisch russisch, dass der Zuschauer wirklich in diese Welt hineinversetzt wird. Auch in ihrer Mütterlichkeit wirkt sie ausgesprochen echt. Ihr Rollensohn ist Brett Sprague als Gwidon, auch der ist eine gute Wahl, obwohl sein Tenor in den oberen Lagen manchmal etwas metallisch klingt. In seinem Spiel als mutiger Kämpfer für das Gute und Schöne wirkt er auf die Zuschauer allerdings sehr überzeugend. Sehr plastisch und damit beeindruckend sind auch die neidischen Weiber: Anastasiia Doroshenko als mittlere Schwester und Jessica Eccleston als ältere Schwester sind ein intrigantes Paar und werden dabei nur noch von der listigen Babaricha übertroffen, gespielt wird sie von Katja Bildt. Alle drei Frauen singen brillant und sind in ihren Darstellungskünsten pointiert und perfekt. Daniela Gerstenmeyer als Prinzessin Schwanhilde kommt nicht nur mit einem glitzernden Kostüm daher, sondern auch mit glänzender Stimme. Mit anmutiger Schönheit setzt sie den Kontrapunkt zu den neidischen Weibern. Ganz wie es das Märchen und die Inszenierung Alexei Stepanyuks will.

Die kleineren Rollen der Boten, Schiffer und Schreiber sind bestens besetzt mit: Gregor Loebel, der mit seinem Pferderitt immer wieder Szenenapplaus erntet und Ks. Jörg Rathmann, der als „Alter Mann“ vor allem die Zwischenszenen theatralisch und gesanglich bereichert. Auch Manuel Meyer als Schreiber macht in allen Lagen eine überzeugende Figur. Caleb Yoo erfreut als Hofnarr und Petruschka-Figur nicht nur den Zarenhof, sondern auch die Zuschauer. Natürlich sind die Kinderdarsteller der Hummel und des Eichhörnchens viel bejubelte Akteure. Mit ihren Kostümen und ihrem Spiel geben sie dem Stück den letzten Pfiff.

Auch der Chor in der Einstudierung von Andreas Ketelhut trägt wesentlich zum Gelingen der Premiere bei. Die Regie hat viel Bewegung vorgesehen und die setzt der Chor auch exzellent um. Stimmlich ist der Opernchor sehr präsent und facettenreich und erzeugt so auch eine russische Klangatmosphäre.

Die musikalische Leitung hat GMD Myron Michailidis. Ihm liegt die Musik von Rimski-Korsakow besonders gut. Melodisch und rhythmisch führt er das Philharmonische Orchester Erfurt und die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach durch die Partitur. Dabei begleitet er die Sänger präzis und unterstützend.

Insgesamt überzeugt Michailidis und das von ihm geführte Orchester mit satter Klangfülle und pointierter Sängerbegleitung. Bei den Zwischenspielen werden Bühnenbild und dramatische Musik zu einer Sinneseinheit. So wie es auf der Bühne blinkt, so glitzert und quirlt es lebendig aus dem Orchestergraben. Myron Michailidis hat sich in die Musik konzeptionell hineingedacht und emotional hineingelebt. Dadurch erzielt er einen Klang, der das, was man „russische Seele“ nennt, hörbar macht. Auch dafür gibt es vom Erfurter Publikum viel Beifall.

Nach der Premieren-Vorstellung meinte eine Zuschauerin: „Man will sich doch verzaubern lassen und das ist heute gelungen!“

Dem lässt sich nur noch hinzufügen: Großeltern nehmt eure Enkelkinder, Eltern eure Familie und Tanten eure Nichten und Neffen und seht euch dieses herrliche russische Märchen an, in dem auch noch alles so gut endet und lasst Euch verzaubern!

Dank für die schönen Bilder an (c) Lutz Edelhoff

Larissa Gawritschenko und Thomas Janda, 10.10.2019

Besonderer Dank an unsren Kooperationspartner MERKER-online Wien.

Daniel-François-Esprit Auber

FRA DIAVOLO

Premiere: 08.10.2018

besuchte Vorstellung: 02.11.2018

Boulevard-Theater mit ein bisschen Gesang

Lieber Opernfreund-Freund,

„In Paris gehörte Fra Diavolo bis ins 20. Jahrhundert hinein zu den erfolgreichsten Opern und auch in Deutschland zählte sie lange Zeit zum festen Repertoire“ lässt der Flyer im Foyer des Erfurter Theaters mit seinen klaren Strukturen wissen. Nach dem Besuch der unter der Federführung von Hendrik Müller in Erfurt zusammen geschusterten Produktion kann ich mir das – mit Verlaub – so gar nicht vorstellen.

Dabei bietet die Story durchaus Ansätze für einen kurzweiligen Opernabend: Der berüchtigte Räuber Fra Diavolo macht mit seiner Bande die Gegend um Terracina unsicher und überfällt das englische Ehepaar Kookburn, das auf dem Weg in die Flitterwochen ist. Die kommen völlig ohne Schmuck und Gepäck in ihrem Gasthof an, haben aber ihr Bargeld in den Kleidern, die sie tragen, versteckt. Wirtstochter Zerlina ist in den mittellosen Offizier Lorenzo verliebt, soll aber anderweitig verheiratet werden. Lorenzo macht sich daran, Fra Diavolo zu finden und dingfest zu machen, um die von den Kookburns ausgelobte Belohnung zu kassieren und sich so Zerlinas doch noch würdig zu erweisen. Dabei ahnt er nicht, dass der Räuberhauptmann als Marquis getarnt im Gasthof eingecheckt hat. Nach allerlei Tohuwabohu wird Fra Diavolo enttarnt, Lorenzo entlohnt und Zerlinas Vater Matteo ist dermaßen von Lorenzos Mut begeistert, dass einem Happy End für das Liebespaar nichts mehr im Wege steht.

Das klingt nach einer Räuberpistole voller Potenzial und Regisseur Hendrik Müller verfolgt durchaus einen nachvollziehbaren Ansatz. In die Filmwelt der 50er Jahre will er uns entführen, bespielt die langweilige Ouvertüre, einen zähen, nicht enden wollenden Marsch, mit einem Filmintro und zitiert im Laufe des Abends zahlreiche Klassiker des deutschen Films wie Das Wirtshaus im Spessart, Im weißen Rößl oder Nonnen auf der Flucht. Die Produktion krankt allerdings an der hölzernen deutschen Originalübersetzung und den eigenen Texten aus der Feder Müllers, die vor kraftmeierischen Ausdrücken strotzen, sich in teils schwer verständlichem und darüber hinaus wenig witzigem Denglisch ergießen und von denen ich mir ein wenig mehr feinsinnigen Humor gewünscht hätte. So gerät der Abend zum Slapstick samt stetem Auf- und wieder Zuschlagen von Türen (das geht in der imposanten Hotelhalle, die Marc Weeger gebaut hat, sehr gut), auf die Bühne kotzenden Offizieren (die das Erbrochene dann auch aufzuwischen haben) und Frau Antje und Meister Propper als Reklamefiguren. Esprit findet sich allenfalls unter den Vornamen des Komponisten. Das hat mit Oper wenig zu tun und ist höchstens Boulevard-Theater eher unteren Niveaus mit ein bisschen Gesang.

Und der ist obendrein nicht einmal immer gut. Zwar macht Silke Willrett, die für die durch die Bank hinreißenden Kostüme verantwortlich zeichnet, die Titelfigur optisch zu einer Mischung aus Meat Loaf und Bobby Flitter (Sie erinnern sich an das Glitzermännlein aus Michael Schanzes „Flitterabend“?), rein stimmlich allerdings hat Alexander Voigt dessen Volumen nicht, streut zwar durchaus eindrucksvoll klingende Passagen ein, scheint aber mitunter fast überfordert trotz seines an sich kraftvollen Tenors. Katja Bildt singt die Pamela Kookburn wie eine Schlagersängerin, die ab und an ein paar opernhafte Töne beimischt, so dass ihr klangschöner Mezzo nur in den Ensembles herausragend klingt und gefällt. Das gelingt ihrem Bühnengatten Juri Batukov bereits nicht mehr, der nur noch eine Art Sprechgesang präsentiert. Die beiden Kammersänger Jörg Rathmann und Máté Sólyom-Nagy singen zwar vorzüglich, das geht aber im platten Spiel unter, zu dem die Regie sie als Beppo und Giacomo verdonnert hat.

Doch es war nicht alles schlecht. Caleb Yoo verfügt als Wirt Matteo über einen eindrucksvoll klingenden Bariton, dem ich eine größere Partie gewünscht hätte. Der junge Julian Freibott imponiert als Lorenzo mir mit seiner feinen Höhe, seinem klaren Timbre und seinem nuanciert-gefühlsbetonten Gesang und Ensembleneuzugang Leonor Amaral kann als Zerlina begeistern. Die junge Portugiesin legt viel Herz in ihre Interpretation der Wirtstochter, verfügt über einen farbenreichen Sopran, der vor Beweglichkeit nur so strotzt, nie angestrengt klingt und so mit einer unvergleichlichen Leichtigkeit und hoher Emotionalität überzeugt. Der aus Malaysia stammende Dirigent Harish Shankar ist für mich mit Leonor Amaral der Star des Abends, schlägt im Graben mitunter sportliche Tempi an, holt so zusammen mit den Musikerinnen und Musikern alles aus Aubers Partitur heraus und empfiehlt sich für größere Aufgaben. Es ist also der so genannte Nachwuchs, der diesen Abend irgendwie rettet, der ansonsten allenfalls etwas für Liebhaber von Millowitsch-Theater und Mario Barth ist – halt eben nur auf Hochdeutsch mit englischen Einsprengseln.

Doch es war nicht alles schlecht. Caleb Yoo verfügt als Wirt Matteo über einen eindrucksvoll klingenden Bariton, dem ich eine größere Partie gewünscht hätte. Der junge Julian Freibott imponiert als Lorenzo mir mit seiner feinen Höhe, seinem klaren Timbre und seinem nuanciert-gefühlsbetonten Gesang und Ensembleneuzugang Leonor Amaral kann als Zerlina begeistern. Die junge Portugiesin legt viel Herz in ihre Interpretation der Wirtstochter, verfügt über einen farbenreichen Sopran, der vor Beweglichkeit nur so strotzt, nie angestrengt klingt und so mit einer unvergleichlichen Leichtigkeit und hoher Emotionalität überzeugt. Der aus Malaysia stammende Dirigent Harish Shankar ist für mich mit Leonor Amaral der Star des Abends, schlägt im Graben mitunter sportliche Tempi an, holt so zusammen mit den Musikerinnen und Musikern alles aus Aubers Partitur heraus und empfiehlt sich für größere Aufgaben. Es ist also der so genannte Nachwuchs, der diesen Abend irgendwie rettet, der ansonsten allenfalls etwas für Liebhaber von Millowitsch-Theater und Mario Barth ist – halt eben nur auf Hochdeutsch mit englischen Einsprengseln.

Unbedingt erwähnt sei noch der Pianist Ralph Neubert, dessen einfühlsames Klavierspiel die Sprechpassagen gekonnt untermalt. Dabei schlägt er einmal Richard Claydermans Ballade pour Adeline an – und fasst damit das seichte Niveau des Abends treffend zusammen.

Ihr Jochen Rüth 03.11.2018

Die Fotos stammen von Lutz Edelhoff.

Zum Zweiten

AGNES VON HOHENSTAUFEN

Besuchte Premiere am 01.06.18

Preussenpomp

Wer war Gaspare Spontini? Dem "normalen" Operngänger wird er vielleicht gar kein Begriff sein, den "Afficionados" auf jeden Fall über Maria Callas, die eine begnadete Darstellerin der Titelpartie seiner wohl bekanntesten Oper "Die Vestalin" war. Der italienische Komponist macht in seinem Heimatland zunächst mit Buffo-Opern Karriere, bevor er im Paris Napoleons mit seinen großen, historischen Opern Furore macht. Zunächst mit der bereits genannten "La Vestale", dann noch mit "Fernand Cortez" und mit "Olimpie". Als Komponist von Weltrang holte Friedrich Wilhelm VI. von Preussen ihn als wohl ersten Generalmusikdirektor an die Berliner Hofoper, wo er mit grossem Erfolg reussierte. Beliebt war er allerdings nicht bei den nationalen Bestrebungen Deutschland wenigstens über die Kunst eine Einheit zu geben, zumal mit Webers "Freischütz" gerade der Gegenentwurf zur historischen Grand Opera herauskam. Nach einigen Jahren geriet er dann künstlerisch in Zugzwang, endlich dem seinem Amt angemessenen grossen Entwurf zu einer preussischen Nationaloper hervorzubringen. Was 1827 mit "Agnes von Hohenstaufen" zu einer Prinzenhochzeit auf halbfertige Weise begangen wurde, erst zwei Jahre später, ebenfalls zu einer Hochzeit, wurde das Werk richtig fertiggestellt und die Uraufführung erfolgreich begangen. Bis 1840 taucht die Oper auf den Spielplänen vereinzelt auf, dann erst wieder 1954 und 1974 beim Maggio Musicale in Florenz, wie 1986 in Rom. In Erfurt kann man jetzt also die erste deutschsprachige Wiederaufführung seit etwa 180 Jahren erleben. Allein das muß schon als kulturelle Großtat gewürdigt werden, zumal vor ein paar Jahren bereits ein Versuch mit "Fernand Cortez" in Erfurt gewagt wurde, dazwischen traute sich das Staatstheater Karlruhe an eine "Vestalin". Soviel also zur Rezeption Spontinis, insbesondere der "Agnes", in den letzten Jahren.

Manchmal spielt der Zufall auch richtig gut mit, denn einige Wochen vor der Wiederaufführung der "Agnes" wurde in einer Kopenhagener Bibliothek die verschollene Ouvertüre entdeckt und konnte, seit 1840, zum ersten Male gespielt werden. Die Handlung in einer kurz fasslichen Version. Agnes, als Cousine des Hohenstaufenkaisers Heinrich VI., ist seit ihrer Jugend mit Heinrich, dem Sohn Heinrichs des Löwen verlobt und verliebt. Ja, es gibt da drei Heinriche ! Politische Animositäten lassen den Kaiser den Löwen unter Bann stellen und Agnes mit dem französischen König Phillip August vermählen lassen wollen. Letzterer findet sich als französischer Botschafter incognito zum Hoftag in Mainz ein und gerät mit Agnes´Verlobten in Kniest, da geht es immer um Ehre und Duell. Irmengard, Agnes`Mutter, steht ebenfalls zur alten Verlobung und der Liebe zwischen Agnes und Heinrich und lässt den Bischof von Mainz vorsichtshalber eine Trauung vornehmen. Irrungen, Wirrungen; zum Schluss wollen alle nur das Paar zusammenbringen, bis auf den verbohrten Kaiser, der sich als royaler Vollposten zeigt und damit erschreckende Parallelen zu heutigen Politikern aufweist. Alle sind gegen ihn, seine Verwandten, die Kurfürsten, der französische König und auch der siegreiche Heinrich der Löwe finden sich zum Finale ein. Eigentlich könnte man ihn jetzt absetzen, doch es kommt zu einen preussischen Kotau der Sonderklasse, Untertanentreue übelster Art, dann eben irgendwie das große Finale, in dem man noch gegen Welschland in den Krieg ziehen kann. Dieses recht unappetitliche Machwerk an Libretto wurde von dem damals recht beliebten Ernst Raupach verzapft und steht in seiner Papiertüten-Bräsigkeit mit nationalen Gemeinplätzen, meines Erachtens noch hinter Helmina von Chezys Libretto für Webers "Euryanthe" an.

Wie zieht man sich bei so einem Stück inszenatorisch aus dem Schlamassel? Marc Adam macht das recht geschickt, denn er setzt den Nationalismus Preussens in Bezug auf die spätere historische Entwicklung, verschränkt den Ersten Weltkrieg als geschichtliche Klammer mit der Entstehungszeit und dem Mittelalterbezug des Librettos. Monika Gora schöpft in der Ausstattung aus dem Vollen und stellt im Licht von Florian Hahn wirklich sehr beeindruckende Bilder zur Schau für die grossen Tableaus. Eine Gasmaske liegt gleich einem Menetekel am Bühnenportal. Marc Adams Personenregie verlässt nie eine gewisse Opernbiederkeit, man herzt und umarmt sich, das Duell ist ein durchaus spannender Höhepunkt, der Chor wird irgendwie bewegt, mehr besorgt, denn geführt. Um so mehr kann man sich auf die Musik konzentrieren:

Spontini heute bringen ist wirklich mutig, denn er ist weit von unseren Hörgewohnheiten entfernt, die sich die Alte Musik neu entdeckt haben. Weiter noch als Meyerbeer, der langsam wieder Fuß fasst in den Spielplänen. Die Ouvertüre verblüfft , denn nach blechernen Fanfaren bricht eine sehr eigene Italianita aus, Fiorituren des Orchesters die an slawische Musik denken lassen. Manchmal habe ich das Gefühl, das musikalisch der Balkan nicht fern ist. Dann natürlich die Eröffnungschöre und wirklich ganz ausgezeichnete Instrumentierungseffekte, merkwürdige , ja, Verschrobenheiten in Es-Dur, da ist wieder einer von dem Richard Wagner deutlich gelernt hat. Irgendwie merkwürdig , doch mit Schmiss, man geht in die erste Pause und hat richtig die Rouladenphrasen im Ohr. Nach dem zweiten Akt lässt die anfängliche Begeisterung schon nach. Nach dem dritten Akt mit Finale bleibt eine Überreizung zurück, die Frage nach wirklich guter Melodik hängt im Raum. Doch mehr Effekt als Inhalt? Orchestral sicher brilliant gemacht und zeitweise auch mitreissend.

Erinnerungen an ein Gerücht: Spontini sei , unter anderem, nicht sehr beliebt in Berlin gewesen, weil er nie die deutsche Sprache gelernt hätte. Nach der Aufführung möchte man das glauben, denn der Komponist hat überhaupt kein Gefühl für das deutsche Libretto, geschweige denn die Prosodie der Sprache. Die Betonungen klingen schrecklich aufgesetzt und falsch wie die schlechte Übersetzung einer slawischen Oper, was heißt, die Wiederholungen wirken absolut willkürlich, die Belkanto-Fiorituren sind ohne Sinn in die Worte komponiert. Zu Hause habe ich mir nochmal einen der italienisch gesungenen Mittschnitte aus den Siebziger Jahren angehört, das klingt wesentlich überzeugender und geschmeidiger, auf Deutsch gesungen ist das Werk, zumindest als Muttersprachler, einfach nicht zu ertragen , geschweige denn zu retten.

Um so mehr muss man die Aufgaben der Erfurter Künstler in Rechnung stellen. Zuförderst der jungen Dirigentin Zoi Tsokanou, der es gelingt die Musik zum Leben zu erwecken und das Spagat zwischen Möglichkeiten und Effekten zu jonglieren, nicht zuletzt die Balance zwischen Graben, Bühne und den Bühnenmusiken zu wahren. Das Philharmonische Orchester Erfurt spielt mit den großen Chormassen hervorragend mit am Strang, geholfen bei dieser Aufgabe mag auch das Ansetzen von Cherubinis "Medea" zu Saisonanfang gewesen sein. Eine haarige Aufgabe doch glänzend gemeistert

Im Grunde auch das gesamte Niveau der Sänger, in ihren zum Teil echten Monstre-Partien. Das Liebespaar wurde von Claudia Sorokin und Bernhard Berchthold gegeben. Die nimmermüde Sopranistin gefiel mit mädchenhafter Erscheinung und guter stimmlicher Durchbildung, lediglich ein leichtes Vibrato in der Höhe trübte den Eindruck. Grandios der Tenor in der Zwischenfachpartie des Heinrich, da findet sich neben leicht heldischem Strahl, auch die zärtlich Voix Mixte des Liebhabers, Einzelheiten wirken noch nicht ganz rund, doch wen wundert das bei dieser Musik. Mir gefällt das angenehm instrumentale Timbre des zweiten Sopranes, Margarethe Fredheim als Irmengard, die Terzenseligkeiten zwischen Mutter und Tochter gehören zu den Höhepunkten des Aufführung. Mátè Sòlyom-Nagy singt mit vehementem Nachdruck den verbohrten Staufenkaiser, auch viel , lange und nimmermüde. Siyabulela Ntlale als Frankenkönig mit schönem Bariton kann fast als Publikumsliebling des Abends bezeichnet werden, dem Beifall kann man nur beistimmen. Juri Batukov mit leicht mattiertem Bass hat seinen Auftritt als Heinrich der Löwe. Kakhaber Shavidze(Bischof von Mainz), Caleb Yoo mit auffallend schönem Bariton (Burggraf), Jörg Rathmann (Theobald) und Henry Neill (Kampfrichter) weisen auf die Güte des erfurter Ensembles nachdrücklich hin. Alle Solisten hatten die wahrlich nicht leichte Aufgabe die geforderte lockere Agilita mit heroisch preussischem Furor zu verbinden, Respekt!

Ein verdienter großer Erfolg für die Oper Erfurt, vielleicht wird Spontini nicht für das Repertoire zu gewinnen sein, doch hätten wir es nicht erleben dürfen, hätten wir es nicht gewusst. Eine Großtat ! Das Publikum zeigte sich nach dem , immerhin mit zwei Pausen dreistündigen Abend, schier begeistert. Trotz des fehlenden Glaubens an das Werk eine Fahrt zu den wenigen Aufführungen nach erfurt lohnt sich unbedingt.

Martin Freitag 8.6.2018

Bilder siehe unten!

Gaspare Spontini

Agnes von Hohenstaufen

Premiere: 01.06.2018

Nach 180 Jahren wieder zu hören

Lieber Opernfreund-Freund,

meine Raritätenjagd hat mich nach Erfurt geführt, wo man seit gestern mit einer wahren Sensation aufwartet. Erstmals seit 180 Jahren wird dort Gaspare Spontinis Oper „Agnes von Hohenstaufen“ auf Deutsch gegeben, dazu erklingt zum ersten Mal seit 1837 die anspruchsvolle Ouvertüre des Werks, die bei der Wiederentdeckung und -aufführung in den 1950er Jahren in Italien noch verschollen war. Dass ich das schöne Erfurter Haus mit gemischten Gefühlen verlasse liegt vor allem an den Schwächen beim Tenor und am Taktstock. Aber der Reihe nach…

Gaspare Spontini, aus Italien stammend und vor allem an der Pariser Oper Erfolge feiernd, hatte ein Faible für fremdländische Stoffe. In seiner „Vestalin“ hatte er ein Sujet aus dem alten Rom vertont, im „Fernando Cortez“ zwei Jahre später ein mexikanisches. 1820 war er nach Berlin gekommen und hatte dort 1827 die erste Version seiner Vertonung des urdeutschen Agnes-Stoffes aus der Taufe gehoben, der er bis 1838 noch zwei Umarbeitungen angedeihen ließ. Den Inhalt der Oper wiederzugeben, gestaltet sich ein wenig schwierig und sie werden gleich sehen, warum: Heinrich VI., deutscher Kaiser aus dem Hause der Staufer, und Heinrich der Löwe, von Haus aus Welfe, liegen 1194 im Clinch um die Vorherrschaft im deutschsprachigen Raum. Heinrich, der Sohn des Letztgenannten, liebt Agnes, die Nichte des Erstgenannten, und ist Freund und Blutsbruder von Philipp, dem Bruder des Kaiser-Heinrichs. Der französische König, der ebenfalls Philipp heißt, aber zusätzlich den August im Namen führt, möchte Agnes freien und kommt deshalb als angeblicher Bote seiner Selbst an den Rhein. Nach heimlicher Heirat des Liebespaares, Duell und Kriegswirren unterwirft sich der Heinrich dem Heinrich und stellt so sicher, dass Heinrich und Agnes zusammenbleiben können. Philipp – der mit dem August – verzichtet und Philipp ist froh, dass sein Freund lebt und am Rhein bleiben darf. Auch Agnes‘ Mutter, die ganz anders heißt – nämlich Irmengard, ist glücklich, dass ihre Tochter glücklich werden kann.

Ein echter Historienschinken schon zu seiner Entstehungszeit also, aber damals in Berlin durchaus en vogue, eine Mischung aus Grand Opéra, deutscher Frühromantik und Nationaloper, voll gestopft mit reichen Melodien und interessant klingenden Harmonien hat Gaspare Spontini da erschaffen und genau diese Mixtur ist problematisch. Neben überaus gelungenen Stellen wie der Ouvertüre, dem fulminanten Finale des zweiten Aktes, wunderbaren Kantilenen und den ausufernden Chorszenen ersinnt der Italiener beinahe konfus wirkende und deshalb nahezu unsingbare Ensembles, die einer stringenten Führung im Graben bedurft hätten. Doch dort kommt es schon während der wunderbaren Ouvertüre zu ersten Unsauberkeiten, die Abstimmungsschwierigkeiten zwischen Orchestern und Sängern ziehen sich dann bedauerlicherweise durch den ganzen Abend. Da und dort rumpelt es gar so gewaltig, dass ich sekündlich den Abbruch befürchte. Das ist schade, handelt es sich doch bei „Agnes von Hohenstaufen“ durchaus um ein beachtenswertes, klangschönes Werk, dem man bei einer Produktion, die nicht als Wiederentdeckung angelegt ist, dann aber durchaus ein paar Striche angedeihen lassen kann und sollte.

Weitgehend eigene Kräfte bietet man in Erfurt auf, um die gesangliche Seite des Abends zu stemmen. Máté Sólyom-Nagy, seit mehr als 15 Jahren im Erfurter Ensemble und seit letztem Jahr Kammersänger, eröffnet den Abend in der Rolle des Kaisers Heinrich VI., gefällt mit eindrucksvollem Bariton, zeigt aber da und dort ein wenig viel Vibrato. Siyabulela Ntlale als König von Frankreich brilliert mit eindrucksvoller Tiefe, enormer Klangschönheit und phantastischer Bühnenpräsenz. Margarethe Fredheim ist seit 2015 am Haus und darf als Irmengard die klangliche Fülle und das große Volumen ihres wunderbaren Soprans voll ausspielen, während Caleb Yoo als Burggraf aus dem Reigen der kleineren Rollen mit imposantem Bass hervorsticht – da hat Hauschef Guy Montavon gut daran getan, dieses Talent ab der kommenden Spielzeit im Ensemble zu verpflichten. Bei der Auswahl der Gäste hat man nicht in allen Fällen ein so glückliches Händchen. Für Heinrich von Braunschweig (also den Sohn Heinrichs des Löwen) braucht es eine Sängerpersönlichkeit mit Heldentenorqualitäten. Die bringt Bernhard Berchtold leider nicht mit. Er müht sich redlich, kämpft aber mit den Höhen und scheint schon am Ende des ersten Aktes konditionell angeschlagen. Zu wenig Strahlkraft besitzt sein an sich klangschöner Tenor, dem aber letztendlich weniger Held guttäte – da fehlt mir doch eine ganz gehörige Prise Lohengrinscher Glanz. Der Amerikaner Todd Wilander singt die Vokale zwar gerade so, wie sie ihm einfallen und nicht unbedingt wie sie in den Worten stehen (glücklicherweise ist ja übertitelt), aber er besitzt genau dieses Strahlen, diesen Glanz und überzeugt so mit virilem Tenor als Philipp. Claudia Sorokina ist mit der Gestaltung der Titelrolle betraut. Ihr kraftvoller Sopran zeigt die Agnes als streitbare Figur, sie singt höhensicher, schwungvoll und überzeugend, doch hätte ich mir da und dort ein wenig mehr Zartheit gewünscht.

Dass man Ausgrabungen im Originalgewand zeigt, befürworte ich grundsätzlich, muss man doch bei einem Werk, dass mehr als hundertfünfzig Jahre keiner gesehen und gehört hat, anders als bei einer „Traviata“, die man an jeder Ecke gibt, nicht zwingend einen „alternativen Ansatz“ suchen. Das Produktionsteam um Marc Adam will aber augenscheinlich nicht altbacken daherkommen und ersinnt deshalb eine Teil-Verlegung der Handlung – die aber letztendlich ohne tieferen Sinn bleibt. Im deutschen Kaiserreich beginnt die Oper – und zwar dem, das dem heutigen Zuschauer wohl am meisten präsent ist. Mit Pickelhaube läuft man auf im ersten Bild, Projektionen zeigen Kriegsbilder, mutmaßlich aus dem Ersten Weltkrieg. Dazwischen werden einzelne Szenen – oder zumindest Teile davon – in mittelalterlichem Gewand gespielt oder man trägt Mode im Empire-Stil, also der Entstehungszeit der Oper. Ausstatterin Monika Gora hat die tollen Kostüme entworfen und überdies einen Einheitsbühnenraum gebaut, der die Tiefe der Bühne vollends ausnutzt und ab und an durch Prospekte verkürzt wird und deshalb als Thronsaal, Kloster und Schlafgemach gleichermaßen taugt. Die durchaus effektvollen Einfälle wie ein Meer aus Kerzen, hereinschwebende Kerker, der intensive Einsatz der Hebebühne und sogar Tierdressur schaffen schöne Bilder – kommen aber in ihrem Sinn über eine bloße Bebilderung nicht hinaus. Das reicht jedoch als würdiger Rahmen für so eine Ausgrabung.

Wirkungsvoll ist der Auftritt der Musikerinnen und Musiker der Stadtharmonie Erfurt, die bei Ihrem Einsatz vom Rang glänzen. Glänzend ist auch der Chor disponiert, extrem umfangreich ist sein Part. Andreas Ketelhut hat die 80 Sängerinnen und Sänger exzellent auf die anspruchsvolle Aufgabe vorbereitet und ihm gebührt ebenso viel Dank und Anerkennung wie den Musikerinnen und Musikern des Philharmonischen Orchesters Erfurt, die gestern von Mitgliedern der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach unterstützt werden. Die musikalische Leiterin Zoi Tsokanou lässt, wie eingangs bereits erwähnt, eine gewisse Präzision vermissen und schaukelt sich eher durch den Abend, als musikalisch zu führen.

Es ist aller Ehren wert, wenn ein vergleichsweise kleines Haus sich an so eine Ausgrabung macht, sie mit vereinten Kräften stemmt und so dem heutigen Publikum hörenswerte und bedeutsame Werke wieder zugänglich macht. Und ohne schwächelnden Tenor und wackeliges Dirigat hätte ich das sogar noch mehr loben können. Beeindruckt hat mich nicht zuletzt auch der große Jubel des Publikums. Man feiert diese Ausgrabung, feiert dieses Ensemble, die Musikerinnen und Musiker, das Haus und vielleicht auch ein bisschen sich selbst, dass man dabei war bei diesem ersten Erklingen nach 180 Jahren. Und das ist dann ja auch wieder durchaus legitim.

Ihr Jochen Rüth 2.06.2018

Die Fotos stammen von Lutz Edelhoff.

MEDEA

Premiere: 11.11.17

besuchte Vorstellung: 15.11.17

Ungebrochen aktuell bis heute

Lieber Opernfreund-Freund,

manche Tragödie bleibt immer eine Tragödie. Die Geschichte einer Frau, die aus enttäuschter Liebe und tiefer Verletzung heraus zur Kindsmörderin wird, bedarf eigentlich keiner Aktualisierung. Wenn die aber so stimmig und gelungen von Statten geht, wie derzeit bei Cherubinis „Medea“ am Theater Erfurt, dann ist sie für das Werk durchaus ein Gewinn.

Hauschef Guy Montavon persönlich hat sich des antiken Dramas angenommen und es so gekonnt wie schlüssig in die Neuzeit geholt. An die Wall Street verlegt er die Geschichte der enttäuschten Mutter, die verlassen wurde und, als der Partner sich eine neue Partnerin sucht, schrecklichste Rache übt. Ausstatterin Annemarie Woods hat als Kulisse für diese Koproduktion mit den Theatern in Nizza und Linz ein Bürohochhaus mit Blick auf die Skyline-Umgebung New Yorks entworfen, gläsern und durchsichtig - und doch ein Kosmos für sich, hat sich für adrette Bürokleidung für die Belegschaft entschieden und ein extravagantes Brautkleid für Dirce geschneidert. Medea - eigentlich hier ja „Médée“, denn in Erfurt wird die französische Fassung gespielt - ist abgesetzte Firmenchefin, König Créon Konzernvorstand, das Goldene Vlies wird zum von jedermann bewunderten Kunstwerk in Form eines goldenen Widderschädels. Genau arbeitet Montavon die Vielschichtigkeit der Titelfigur heraus, ihr Schwanken zwischen Enttäuschung, Liebe, Hoffnung und Rachedurst. Die Figur Medea wird regelrecht inszeniert, ihre Auftritte sind so spektakulär wie einst die von Joan Collins im „Denver-Clan“. Dabei bleiben die anderen Charaktere ein wenig auf der Strecke. Jason ist hier nicht berechnender Karrierist, der sich Dircé nur zuwendet, weil ihr Vater der König von Korinth ist. Er liebt sie aufrichtig und hat sich eben einfach mit seiner Frau auseinandergelebt. Auch Créons Motive für sein Handeln bleiben unbeleuchtet, lediglich bei Neris wagt die Regie die Deutung, dass ihr Zuneigung und Ergebenheit zu Medea über das platonische Maß hinaus geht. Der Fokus ruht also eindeutig auf der Tragödie Medeas - und die bleibt eine Tragödie und wird in Erfurt auch überzeugend gesungen.

Diese Nuance ist nicht unerheblich, gibt es in Erfurt doch die gesprochenen (glücklicherweise deutlich gekürzten) Dialoge auf Deutsch. Sänger sind keine Schauspieler, für gewöhnlich drücken sie mit ihrer Stimme, ihrem Gesang aus, was die Figur bewegt, die sie verkörpern. Sind sie darüber hinaus noch darstellerisch überzeugend, spricht man beglückt von „Sängerdarstellern“, sie sind also offensichtlich schon mehr, als man von einem Sänger eigentlich erwarten darf. Sprechende Sänger wirken oft hölzern und ein bisschen fehl am Platz, wie ein Fisch, den man aus dem Wasser genommen hat.

Diese Nuance ist nicht unerheblich, gibt es in Erfurt doch die gesprochenen (glücklicherweise deutlich gekürzten) Dialoge auf Deutsch. Sänger sind keine Schauspieler, für gewöhnlich drücken sie mit ihrer Stimme, ihrem Gesang aus, was die Figur bewegt, die sie verkörpern. Sind sie darüber hinaus noch darstellerisch überzeugend, spricht man beglückt von „Sängerdarstellern“, sie sind also offensichtlich schon mehr, als man von einem Sänger eigentlich erwarten darf. Sprechende Sänger wirken oft hölzern und ein bisschen fehl am Platz, wie ein Fisch, den man aus dem Wasser genommen hat.

Das ist auch in Erfurt so - sängerisch überzeugen alle Protagonisten, geht’s an die gesprochenen Passagen, ist allein Ilia Papandreou in der Lage, mit klarer Textverständlichkeit und mit dem leidenschaftlichen, teils pathetischen Duktus einer griechischen Tragödin auch als Schauspielerin zu überzeugen. Und dazu singt sie noch exorbitant gut. Habe ich im ersten Akt noch ein wenig den Aplomb in den Höhen vermisst, hat sich das ehemalige Ensemblemitglied nach der Pause frei gesungen und ist eine dramatische wie mitfühlende Titelfigur, die mit betörender Mittellage und leidenschaftlicher Höhe zu überzeugen vermag. Eine intensive Sängerdarstellerin par excellence also. Gegenspielerin Dircé findet in Julia Neumann eine aparte Gestalterin, deren gefälliger Sopran sich mit wahnsinniger Geläufigkeit wie selbstverständlich in höchste Höhen schraubt, doch bleibt der Gesang der Sängerin seltsam seelenlos. Da rührt mich Eduard Martynyuk mehr an mit seinem feinen, farbenreichen Tenor. Als Jason zeigt er eine samtweiche Mittellage und beeindruckend scheinbar mühelose Höhe, wird aber von der Regie als Waschlappen gezeichnet, so dass man sich fragt, was die starke Medea gerade an DEM gefunden hat. Siyabulela Ntlale wirft als Créon seinen sonoren Bassbariton in die Waagschale und überzeugt als selbstbewusster Selfmademan. Julia Stein ist seit dieser Spielzeit neu im Ensemble und ein echter Gewinn für das Theater Erfurt. Ihre warmer, fast zärtlicher Mezzo passt ideal zur Figur der Neris.

Der Chor unter der Leitung von Andreas Ketelhut ist blendend in Form und meistert die Partie präzise und mit großer Spielfreude. Zu den Wurzeln des Komponisten bekennt man sich im Graben, das Dirigat von Samuel Bächli ist so leidenschaftlich und euphorisch, dass es dem italienischen Wesen wesentlich näher kommt, als der feinen französischen Zurückhaltung, nach der die gespielte kritische Edition von 2008 vielleicht verlangt. Dem Werk an sich schadet es nicht, entfacht der Maestro doch so auch beim Philharmonischen Orchester Erfurt ein wahrhaft feuriges Finale.

Dem Publikum im für eine Mittwochsvorstellung eines recht unbekannten Werkes erfreulicherweise extrem gut besuchten Haus hat es gefallen, Guy Montavon hat das Werk 220 Jahre nach seiner Uraufführung ja auch packend erzählt. Vor allem Ilia Papandreou wir bejubelt - und das zu Recht.

Ihr Jochen Rüth 16.11.2017

Die Fotos stammen von Lutz Edelhoff.

Riccardo Zandonais

„Giulietta e Romeo“

Premiere am 8.4.17

Wuchtig klingende Rarität in Erfurt

Lieber Opernfreund-Freund,

manchmal sind die Wege der Spielplanplaner doch unergründlich. Da sind Werke Jahre und Jahrzehnte auf keinem Spielplan zu finden und dann können Sie sie innerhalb weniger Wochen gleich an mehreren Häusern erleben. So geschah es im schönen Köln bei der Dann-doch-nicht-Wiedereröffnung des Opernhauses am Offenbachplatz 2015 mit Berlioz`“Benvenuto Cellini“, der dann just auch zwei Wochen vorher im benachbarten Bonn Premiere hatte. Und seit gestern ist in Erfurt Riccardo Zandonais Adaption auf Shakespeares „Romeo und Julia“ zu erleben, in Braunschwein wird sie ab 21.4. auf dem Spielplan stehen.

Der hierzulande recht unbekannte, aus Südtirol stammende Zandonai, zu dessen größten Erfolgen noch die wunderbare „Francesca da Rimini“ aus dem Jahr 1914 zählt, war vier Jahre mit dem Gedanken schwanger gegangen, Shakespeares „Romeo und Julia“ auf die Opernbühne zu bringen, ehe das rund zweistündige Werk 1922 in Rom uraufgeführt wurde. Inhaltlich handelt es sich um eine gestraffte Version der Vorlage. Weder Julias Amme, noch Bruder Lorenzo, der das Paar heimlich traut und mit Julia den Plan ausheckt, den eignen Tod vorzutäuschen, stehen im Libretto, auch Julias Eltern treten nicht auf, so dass es neben dem Liebespaar nur Tebaldo als Hauptfigur gibt. Zu Beginn der Oper sind Romeo und Julia bereits ein Paar und kämpfen aller familiären Zwistigkeiten zum Trotz für ihre Liebe. Als Tybald Julia dazu bewegen will, Romeo zu entsagen und sie als „Dirne“ beschimpft, tötet Romeo ihn im Affekt und muss fliehen.

Als er dann in Mantua von Julias vermeintlichem Tod erfährt, reitet er im Sturm nach Verona zu ihrem Grab, nimmt Gift und stirbt in den Armen der erwachenden Geliebten. Librettist Arturo Rossato hält das Ende zwar nicht unbedingt offen, versagt dem Zuschauer aber den Tod Julias auf der Bühne. Der Mascagni-Schüler Zandonai gießt die Geschichte in spätromantischste Orchesterklänge von - ich möchte fast sagen - seit Wagner nicht gekannter Wucht. Da erklingen allenthalben Pauken und Trompeten und entfachen im Orchestergraben ein intensives Klangfeuer, dass Zandonai nur selten, abgesehen von der zweiten Hälfte des Schlussaktes, auf kleiner Flamme köcheln lässt. Seine Julia ist in meiner Wahrnehmung auch nicht das unschuldige, schüchterne, engelsgleiche Ding, als das sie vor allem in den cineastischen Adaptionen immer dargestellt wird, sondern durch den geänderten Beginn der Handlung von Anfang an eine streitbare Frau, die für ihre Liebe ohne Wenn und Aber einsteht. Wer auch Zandonais „Francesca“ kennt, würde vermuten, dass die nach „Giulietta e Romeo“ entstanden sein muss, da er dort noch gewagtere Melodienbögen findet, ausgeprägter mit Tempi und Volumen spielt und das Wechselbad der Gefühle noch deutlicher im Orchesterpart hörbar macht. Doch ist der gleiche Urheber beider Werke anhand der reichen Orchestrierung und der eingesetzten klanglichen Effekte unverkennbar.

Hausherr und Regisseur Guy Montavon greift in die Zandonai-Oper gleich an mehreren Stellen ein: Er verlegt die Handlung in ein Internat zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in dem die Sprösse der verfeindeten Familien aufeinander treffen. Da Romeo und Julia sich allenfalls im Teenageralter befinden, ist das durchaus nachvollziehbar, doch verhalten sich die Protagonisten recht archaisch: Da kommt es zu Übergriffen, die pubertierendes Gefummel bei weitem übersteigen und Romeo und Julia treffen sich jede Nacht in der Bibliothek zu sexuellen Eskapaden, ihr Liebesschwur endet im Schluss eine Blutsgeschwisterschaft.

Alle Schüler führen Messer mit sich, mit denen sie bei jeder Gelegenheit drohen, Tebaldo stürzt eher in das von Romeo, als das der ihn ersticht. Im Schlafsaal der Mädchen hingegen herrscht eine in diesem Umfeld fast nicht nachvollziehbare Unschuld. Den letzten Akt verlegt der Generalintendant in die Kriegszeiten der 1940er Jahre. Aber warum? Nur um während der besonders furios orchestrierten Sturmszene so abgedroschene wie überflüssige Bilder von Luftangriffen aus dem 2. Weltkrieg einblenden zu lassen? Vielleicht doch eher, um die dann gealterte Julia, bei ihrem Schlussgesang, den er als himmelwärtigen Gang auf den zum Skelett gewordenen Stufen der Internatstreppe im ansonsten bildsprachlich verkitschten Ende inszeniert, wieder zum Mädchen werden zu lassen. Sei’s drum! Seine Personenführung fesselt da mehr und vor allem die darstellerische Qualität aller Sängerinnen und Sänger sorgt dafür, dass die Geschichte mit der stetig nach vorn treibenden Musik zu einem spannenden Krimi wird.

Da es aus dem Graben so eindrucksvoll tönt, möchte ich bei der musikalischen Seite heute auch mit den eigentlichen Stars des Abends beginnen, den Damen und Herren des Philharmonischen Orchesters Erfurt. Wie furios und gekonnt da aufgespielt wird, ist schon ein Erlebnis. Klangwellen von ungeahnter Dimension wechseln innerhalb eines Wimpernschlages mit kaum wahrnehmen feinen Piani, da sitzt selbst in den fulminantesten Läufen jede Note mit höchster Präzision und jeder verbringt wahrlich Höchstleistungen. Gastdirigent Myron Michailidis badet in diesem stellenweise fast schroffen Klang, lotet mit feinem Gespür alle Farben der Partitur aus und versucht den Sängerinnen und Sängern in den allzu seltenen zarteren Passagen klanglich entgegen zu kommen. Die haben nämlich bei Zandonais Fulminanz keinen leichten Stand. Im Dauerforte müssen sie ihre Parts bewältigen - da haben gefühlvoll-zarte Töne selten Platz. Einzig Siyabulela Ntlale versucht sich an einer klanglich differenzierten Interpretation des Tebaldo - so gelungen wie an sich lobenswert, zahlt dafür den Preis, dass man seinen facettenreichen Bariton über einzelne Strecken nicht versteht. Titelheld Eduard Martynyuk stemmt den Romeo mit nicht enden wollender Power, sicherer Höhe und überhaupt tadelloser Stimmführung. Hinzu kommt mit seinem charaktervollen Spiel die beste darstellerische Leistung des Abends. Seine Julia wird von der Litauerin Jomantė Šležaitė verkörpert. Die Sopranistin bringt dazu einen kräftigen Sopran voller Farben mit, überzeugt mit kraftvollem Einsatz und viel Gefühl, zeigt aber mitunter eine unsaubere Intonation. Won Whi Choi verkörpert den Sänger im dritten Akt mit zuerst herzerfrischender Komik und dann ergreifendem Schmelz. Aus der schier endlosen Liste der kleineren Rollen, die oft nur wenige Sätze zu singen haben, ragt Margarethe Fredheim als eindrucksvolle Isabella heraus und auch der Ausrufer von Vazgen Ghazaryan hallt nach und macht neugierig darauf, mehr von dem Armenier zu hören.

Die Damen und Herren des Opernchors wurden von Andreas Ketelhut genau auf ihre umfangreiche Partie vorbereitet, meistern ihren sängerischen Part mit Bravour und sind darüber hinaus auch als Darsteller so gefordert wie überzeugend.

Als der letzte Ton verklungen ist, entfaltet sich ein Jubelsturm. Das Publikum ist begeistert von Zandonais Musik und der orchestralen und gesanglichen Umsetzung. Der Applaus wird weit weniger euphorisch, als sich Regisseur Guy Montavon, die für die detailreichen zeitgenössischen Kostüme verantwortliche Frauke Langer und der italienische Bühnenbildner Francesco Calcagnini zeigen, der vor allem in der ersten Hälfte des Abends und in der Schlussszene sein ganzes Können hat präsentieren dürfen. Ganz unüberzeugend war das nicht, aber an die künstlerische Qualität der Musiker reicht die Szene in dieser Produktion nicht heran. Noch sehen können Sie diese Rarität nur noch zwei Mal im April und zwei Mal im Juni, bevor sie nach nur fünf Vorstellungen schon wieder abgesetzt wird. Also schnell auf nach Erfurt!

Ihr Jochen Rüth / 9.4.17

Die Fotos stammen von Lutz Edelhoff

GUTENBERGOper von Volker David KirchnerUraufführung am 24.03.2016 Zwischen analoger und digitaler Welt – ein Jahrtausend-Mann wird besichtigt Was war so großartig an Gutenberg? Seine Erfindung der beweglichen Lettern bescherte uns eine Flut von Büchern und machte Lesen zum Allgemeingut. Bildung und Unterhaltung für Jedermann beziehungsweise Jederfrau ist möglich geworden. Jetzt mit der Smartphone-Flut wird das Buch immer überflüssiger. Ist dieses Thema ein Grund für eine Oper? Warum nicht oder doch vielleicht! Die Kommunikation zu analysieren, das ist natürlich erklärtes Ziel entsprechender Forschungsgebiete, deren Abhandlungen sind Bibliotheken und Festplatten füllend. Reicht das für eine Oper? Eine Operngeschichte braucht immerhin eine irgendwie geartete unmittelbare Handlung. Personen entwickeln sich, agieren und reagieren und dazu gibt es eine Musik, die das Geschehen dramatisieren soll.

Das Theater Erfurt stand wohl zunächst vor dem Problem, das Volker David Kirchners „Gutenberg“Oper nur eine Stunde dauert. Deswegen hat Regisseurin Martina Veh eine szenische Kollage mit dem Titel „Digitale Revolution“ der eigentlichen Oper vorangestellt. Man weiß da nicht so richtig, wozu man geladen ist. Der Chor rezitiert bzw. singt Auszüge aus der Johannespassion und der h-Moll-Messe von Bach. Dazwischen finden Spielszenen statt, die die Auswirkungen der digitalen Revolution illustrieren. Von einem Moderator, der auftritt wie Steve Jobs und handyfummenlden extra-doofen jungen Frauen, die darüber sprechen, dass ihnen geraten wurde mal ein Buch zu lesen. Die Dialoge werden noch elektronisch verquächst durch Gunnar Geisse, der mit einer Hasenöhrchenmütze auftritt, das tut den Ohren bisweilen richtig weh, soll es sicher auch. Denn Regisseurin Martina Veh will Kontrast produzieren und die Hörer sind hin- und hergeworfen zwischen zwei Welten und dem, was sie da sehen und hören müssen. Natürlich da sind die ewigen Fragen der Menschheit. Ein Spielfeld nennt es Regisseurin Martina Veh und so verhackstückt sie Bach und lässt I-Pads regnen. In den darauffolgenden Szenen wird viel mit Papp-Menschen gearbeitet und der Chor hat ein „Schrei vor Glück oder schick es zurück“ – Erlebnis. Der konforme Mensch, der Individualität sucht, wenigstens im massenverkauften Handy. Das ist Kapitalismus-kritischer Agitprop und im Programmheft kann der Interessierte nachlesen: „Das Netz definiert die Privatheit neu“. Dazu gibt es dann den Auszug der h-Moll-Messe: „Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.“ Und so geht es munter fort bis: „Dona nobis pacem“. Für die Nichtlateiner wird übersetzt. Der Vorhang fällt und die Zuschauer spenden Höflichkeitsapplaus und es bleiben Fragen über Fragen auf der Meta-Ebene. Von der Leistung des Chores kann man angetan sein und auchSamuel Bächli dirigiert präzis auch alle Orchestereinsätze. Auch das ist eine Herausforderung für ihn gewesen. Nach der Pause folgt die eigentliche „Gutenberg“ Oper, die aus neun Szenen besteht. Hier handelt es sich natürlich nicht um eine Historienoper. Es ist mehr ein szenisches Oratorium. Das sind knappe Kapitel-Szenen mit einer eher sprunghaften Dramaturgie, in denen Lebensabschnitte Gutenbergs dargestellt werden. Seine Kämpfe, sein Bemühen, seine Begegnungen mit Begleitern und Gegnern, das wird hier oratorisch gezeigt. Verwoben sind die Spielszenen immer mit traumhaften Elementen wie: Kriegsszenen, Streitigkeiten mit Geschäftspartnern oder der Obrigkeit und Gespräche mit seinen Unterstützern. Die Räume in denen dies stattfindet sind ein Alterssitz, seine Schreibstube, ein Wirtshaus, der Dom und die Orte reichen von Mainz über Eltville bis zum Cyber-Himmel, wo er Steve Jobs trifft. Das spannt dann den Bogen von der analogen zur digitalen Welt, unter Ausklammerung einer Chronologie. So frei wie er mit Orten und Personen umgeht, so macht Volker David Kirchner es auch mit den musikalischen Elementen, die er verwendet. Zitate von mittelalterlichen Wallfahrtsliedern, Melismen, liturgische Zitate wie: „Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut…“ werden von ihm mit Klangteppichen kombiniert. Die erste Szene, die einen Rückblick bildet, hört sich auch sehr vielversprechend an. Im Verlauf der Oper bewegt sie sich aber musikalisch auf einen Dreitonschritt zu, wohl um die Binärität des Digitalzeitalters, das auf 0 und 1 basiert, anzuzeigen. Wellen und Linien haben da keinen Platz mehr, nur die Summe millionenfacher Operationen machen das Gesamte. Möglicherweise ein faustischer Erkenntnis-Weg, der mit der Frage endet, ob diese Reduktion am Ende ein Reset benötigt. Den Fortschrittsoptimismus von Steve Jobs kann Gutenberg offenbar nicht teilen. Musikalisch wird mit Stille und Sprechgesang-Elementen gearbeitet. Die Grenzen von Klang und Geräuschen werden fließend. Klangteppiche und Intervalle überlagern sich und auf der Bühne sieht man einen Chor, deren Mitglieder im weißen Kittel und mit weißen Schädeln auftreten. In dieser Schlussszene hört man auch nur noch Sprechgesang. Wie überhaupt der Gesang im Opernverlauf gleichsam eine parallele Entwicklung nimmt in Eigenständigkeit zur Musik. Man staunt, wie Samuel Bächli dieses Werk dirigiert. Von den Sängern wird viel verlangt, denn ihre Gesangsparts bewegen sich zwischen kurzen Melodiebögen und Sprechgesang. Da gibt es auch Stellen, die musikalisch nur sehr schwer zu ertragen sind. Die Sängerstimmen klingen oft sehr unvorteilhaft. Auf eine richtige Arie wartet man vergebens. Die Instrumentierung bietet bisweilen interessante Klangeindrücke z.B. wenn auf eine Celeste mit chromatischen Windungen dunkle Fagotte antworten.

Im Verlauf der Oper wird immer mehr mit Hörgewohnheiten gebrochen. Obwohl die Sänger wie Siyabulela Ntlale (Gutenberg), Julian Freibott (Probst/Geselle/1. Bürger), Gregor Loebel(Henrici/Wirt/2. Bürger/Bach), Nils Stäfe (Becher/Emissär/Hausdiener) und Won Whi Choi(Drizehn/Verwundeter) sowie Katja Bildt (Haushält./Frau/Schwester/Bach) und Reinhard Becker(Anführer Gruppe) Daniela Gerstenmeyer sicher viel Können aufbieten, will sich am Gesang als Ganzes nur wenig Begeisterung einstellen, die Partitur bietet ihnen dazu auch wenig Chancen. Die Chorauftritte in der Einstudierung von Andreas Ketelhut sitzen gesanglich gut. Dramaturgisch bietet die Inszenierung vor allem zu Beginn einige optische Überraschungen. Die Akteure verschwinden hinter einer Videowand. Siyabulela Ntlale als Gutenberg geht in heutiger Kleidung in die spätmittelalterliche Schreibstube und erscheint da sofort in damaliger Gewandung. Das war perfektes Timing und schöner Bluescreen-Effekt. Solche Vorgänge finden auch mit der Krankenschwester statt. Diese Effekte stellt die Video-Firma fettfilm her und die andere Ausstattung kommt von Christl Wein. Auch die Unterhaltung zu Beginn mit einem Kind über Buchstaben wird von spannenden Videobildern begleitet. Ein Spiel mit dem Digital-Hype erwartet den Zuschauer. Da sortiert sich auch der Schauspieler Mark Pohl als Steve Jobs gut ein, der den Präsentations-Glamour gut nachmimt. Der Schlussapplaus ist zurückhaltend, wenn auch gespickt mit wenigen Bravo- und Buhrufen. Wer sich mit Medien und Digitaler Welt kritisch auseinandersetzen will, der sollte sich das Stück anschauen. Wer musikalische Unterhaltung sucht, der sei vor Risiken und Nebenwirkungen gewarnt. Thomas Janda 27.3.16 Bilder (c) Theater Erfurt Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wien) Weitere Aufführungen So, 03.04. | Fr, 08.04. | So, 17.04. | Fr, 22.04. | So, 08.05.2016 | |

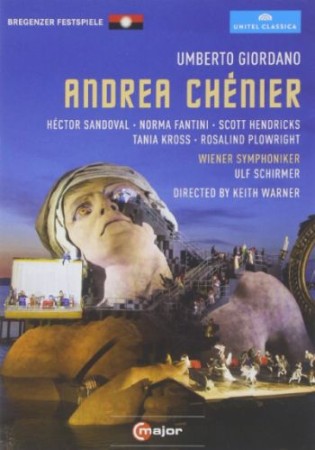

ANDREA CHENIER

Dernière am 21.06.2015

Die Revolution frisst ihre eigenen Kinder

Lieber Opernfreund-Freund,

heute schreibe ich Ihnen aus der Thüringischen Landeshauptstadt, in der ich heut Nachmittag die Dernière von Umberto Giordanos „Andrea Cheniér“ besucht habe. Die Geschichte um die nicht standesgemäße Liebe einer Adeligen und eines Poeten zu Zeiten der französischen Revolution und der anschließenden Schreckensherrschaft der Jakobiner wird in Deutschland vergleichsweise selten gezeigt, ist aber im Gegensatz zu Giodanos „Fedora“ glücklicherweise nicht gänzlich in der Versenkung verschwunden. Das Werk wird immer wieder einmal aufgeführt, beispielsweise in der laufenden Spielzeit in Braunschweig und in der nun in Erfurt gezeigten Inszenierung durch den Hausherrn Guy Montavon – einer Koproduktion mit dem Staatstheater Nürnberg, wo die Inszenierung bereit 2013 zu sehen war.

Der Erfurter Generalintendant zeigt die Dreiecksgeschichte vor dem Hintergrund der „Revolution, die ihre eigenen Kinder frisst“, wie es in einer Stelle des Librettos von Luigi Illica – dem Operngänger vor allem als Textschöpfer von „La Bohéme“, „Madama Butterfly“ und „Tosca“ ein Begriff – heißt, nah am Libretto, setzt ganz auf opulente Ausstattung, die Wirkung der Musik und vor allem im ersten und letzten Akt auf exzellente Lichtregie. Die Handlung spielt sich zu Beginn ein einem anthrazitfarbenen Kabinett ab (Bühnenbild: Edoardo Sanchi), dessen matter Glanz schon auf die verblassende Macht des Adels hindeutet. Der ist in den zeitgenössischen Modegeschmack karikierende Roben gewandet und in Habitus und Gestus ebenso künstlich, wie die wunderbar farbenprächtigen Kostüme von Roswitha Thiel. Aus dieser Kunstwelt ausbrechen will der junge Gérard, der wie sein Vater Diener im Hause der Familie Coigny ist und vom revolutionären Gedanken beseelt gegen den Feudalismus aufbegehrt. Dennoch liebt er die Tochter seiner Herrschaft, Maddalena de Coigny. Die wiederum ist dem freigeistigen Dichter Andrea Chénier zugetan und besteigt, nach Denunzierung des Dichters durch den im Strom der Revolution aufgestiegenen Gérard, zusammen mit dem geliebten Chénier das Schafott. Das unheilvolle Ende deutet sich in Montavons Inszenierung bereits von Beginn an immer wieder an; im ersten Bild schon erschlagen die wie einer Traumwelt entsprungenen schwebenden Blüten die adelige Gesellschaft, Maddalena als einzige Überlebende irrt im zweiten Bild zwischen blind gewordenen überdimensionalen Barockspiegeln umher, die an herunter fallende Guillotinen erinnern. Woher die Faszination der Adelstochter für revolutionäres Gedankengut und/oder den Dichter kommt, ergründet die Inszenierung zwar nicht; bleibt aber die Liebesgeschichte an sich auch undurchsichtig, berührt der fatale Schluss doch nicht zuletzt aufgrund der wunderbaren Musik.

Das Internet ist voller Lobeshymnen für den amerikanischen Tenor Marc Heller, der die Titelrolle singt. Von „makelloser Stimmführung“ ist da die Rede, von „enormem Audruck“. Ich weiß nicht, ob Herr Heller einen schlechten Tage hatte, aber ich konnte am heutigen Nachmittag davon nicht viel hören. Die beinahe baritonal gefärbte Tenor-Stimme verfügt über eine sichere Höhe, das ist richtig. Aber diese kommt vor allem durch viel Druck zustande, droht bisweilen sogar ins „Knödelige“ abzugleiten. So sitzen dann zwar die Töne, differenzierter Gesang, der auch einmal im wahrsten Wortsinne leise Töne anschlägt, der Gefühle transportiert und zu berühren vermag, hört sich anders an. Das kann seine geliebte Maddalena, dargestellt von der jungen Chilenin Macarena Valenzuela besser. Sie verfügt über eine warme, angenehme Mittellage, geht sorgsam mit ihrer Kraft um und kann so auch Feines in der Höhe präsentieren, erzeugt mit der Arie „La mamma morta“ Gänsehaut und überzeugt auch in der klanggewaltigen Schlussszene. Der unglücklich verliebte Gérard, der sein Komplott auch auf Maddalenas herzzerreißendes Bitten hin nicht mehr rückgängig machen kann, findet im aus Izmir stammenden Ensemblemitglied Kartal Karagedik einen idealen Sängerdarsteller, der der Rolle mit seinem kraftvollen Bariton stimmlich wie darstellerisch bestens gewachsen ist. Die für die erkrankte Erstbesetzung eingesprungene Mezzosopranistin Milda Tubelyte – gestern noch am Staatstheater Braunschweig in „Wuthering Heights“ zu sehen und zu hören – überzeugt als Gräfin von Coigny, Maddalenas Mutter, die den gesellschaftlichen Umschwung nicht wahr haben will, ebenso, wie als rührende Alte Madelon, die ihren letzten verbliebenen Enkel als Kanonenfutter „abliefert“, und hinterlässt nachhaltigen Eindruck.

Marisca Mulders Bersi kommt stimmlich wie darstellerisch wunderbar kokett daher. Von den übrigen Ensemblemitgliedern, die oft in mehreren kleineren Rollen auftreten, hallen Robert Wörles intriganter Incredibile und Máté Sólyom-Nagys Mathieu am meisten nach. Nils Sträfe, Juri Batukov und Gregor Loebel ergänzen den Solistenreigen vortrefflich. Der Chor hat viel zu tun und ist glänzend aufeinander und die Musiker im Graben abgestimmt. Die setzen sich aus dem Philharmonischen Orchester Erfurt und der Thüringer Philharmonie Gera zusammen und werden von Enrico Calesso, GMD am Mainfrankentheater in Würzburg, geleitet. Der hat vor allem Spaß an den musikalisch bombastischen Stellen der Partitur und kostet diese voll aus, wird aber beispielsweise im dritten Akt zum ebenso sensiblen Begleiter von Maddalena und Madelon bei deren Arien. So zeigt er Giordanos farbenreiche Musik von ihrer besten Seite und erhält zum Schluss enormen Zuspruch nicht nur vom Publikum, sondern auch vom Sängerensemble.

Am Ende gibt es lang anhaltenden Applaus von Zuschauern aller Altersklassen, die erfreulicherweise an diesem Sonntagnachmittag das Theater Erfurt besucht haben. Alle Künstler erhalten einhelligen Beifall. Das Werk und dessen Umsetzung haben gefallen. Da ist es um so bedauerlicher, dass diese überzeugende, opulente und bildgewaltige Produktion nur fünf Mal in Thüringen auf dem Spielplan stand.

Ihr Jochen Rüth 21.06.2015

Bilder: Theater Erfurt

OPERNFREUND CD TIPP

Gesamtaufnahme (2 CDs) aktuell keine 10 Euro

OPERNFREUND DVD TIP

Siehe auch unsere Besprechung

SIGURD

Oper von Ernest Reyer

Vorstellung: 28. 2. 2015

Eine Wiederentdeckung

VIDEO

Im Oktober 2013 lautete der letzte Satz meiner Rezension der konzertanten Aufführung der Oper „Sigurd“ von Ernest Reyer in Genf für den Online-Merker: Es wäre reizvoll, Reyers Oper „Sigurd“ in einer szenischen Aufführung auf einer Bühne erleben zu können. Appetit darauf hatte diese konzertante Vorstellung allemal gemacht.

Nun bereitete das Theater Erfurt den Opernliebhabern diese Freude und brachte Ende Jänner das musikalisch großartige und bühnenwirksame Werk in einer Inszenierung des Generalintendanten Guy Montavon zur Deutschen Erstaufführung. Ideal passend zum Spielzeitmotto „Geliebter Feind“. Uraufgeführt 1884 im Théâtre Royal de la Monnaie in Brüssel, wurde die Oper danach in London, Lyon, Paris und an der Mailänder Scala gezeigt, ehe sie in Vergessenheit geriet. Die große Tradition der französischen Grand opéra war vorbei.

Die Handlung der Oper, die auf das Nibelungenlied und der Edda fußt, und deren Libretto von Camille du Locle und Alfred Blau verfasst wurde, in Kurzfassung: Der Burgunderkönig Gunther hört von der auf einem Felsen gebannten und durch einen Zauber geschützten Brunehild und beschließt, sie zu befreien. Dasselbe Ziel hat auch Sigurd, der gekommen ist, um Gunther zum Zweikampf aufzufordern. Gunthers Schwester Hilda liebt Sigurd insgeheim und lässt ihm einen Vergessenstrank reichen. Dadurch betäubt, erklärt sich Sigurd bereit, Brunehild für Gunther zu gewinnen. Es gelingt ihm, den Zauber zu brechen und Brunehild zu Gunther zu bringen. Zum Lohn soll er die Hand Hildas erhalten. Obwohl Gunther gegenüber Brunehild beteuert, dass er der Held war, der sie befreite, ahnt sie, dass Sigurd verzaubert worden sein muss. Nachdem der Betrug aufgedeckt worden ist, töten Gunther und Hagen Sigurd. Brunehild steigt mit ihm ins Reich Odins auf, Hilda ruft Attila zur Rache auf.

Der Regisseur baute um das Stück eine Rahmenhandlung und lässt den ersten Akt im zerbombten Worms nach 1945 spielen, wo in einem Spital Hilda ihre Geschichte vom Krankenbett aus erzählt. Auf der Bühne beseitigt der Chor die Bombentrümmer, wobei er Steinklopfarbeiten zu verrichten hat. Ideen, die sich entbehrlich zeigten. Aus der Finsternis erscheint ein Barde, der die Brunehild-Sage verkündet. Die Inszenierung von Guy Montavon besticht trotz einiger Merkwürdigkeiten durch starke Massenszenen und eindrucksvolle Bilder, wie das Flammenmeer vor der Eiswelt Islands (Bühnenbild: Maurizio Balò), sowie die sagenhaft prunkvollen Kostüme (Entwürfe: Frauke Langer).

Das internationale Sängerensemble Erfurts bot wie immer eine hohe Qualität. In der Titelrolle steigerte sich der amerikanische Tenor Marc Heller von Szene zu Szene. Er konnte seine helltönende Stimme schließlich gut zur Geltung bringen. Überragend die griechische Sopranistin Ilea Papandreou als Walküre Brunehild, die das Publikum stimmlich wie darstellerisch überzeugen konnte und verdientermaßen Szenenapplaus erhielt.

Ihre Rivalin um die Liebe Sigurds, Hilda, die Schwester Gunthers, wurde von der niederländischen Sopranistin Marisca Mulder dargestellt, die vom Regisseur wohl mit der undankbarsten Rolle betraut worden war. Sie musste im Krankenbett liegend singen und ihre seelischen Qualen durch Gesten ausdrücken, was ihr zwar recht gut gelang, dennoch blieb der Eindruck zwiespältig, wenn sie – begleitet von ihrer Krankenschwester (von Katja Bildt gespielt) – plötzlich die Bühne betrat und dort weitersang.

Überzeugend der türkische Bariton Kartal Karagedik als Gunther, König der Burgunder, und der Armenier Vazgen Ghazaryan, der mit finsterer Bassstimme die Rolle des hinkenden Hagen gab. Sie waren ein eindrucksvoller Gegenpol zum strahlenden Helden Sigurd.

Die erstklassige Ensembleleistung unterstützten noch der russische Bassbariton Juri Batukov, der seine tragende Stimme dem Priester Odins lieh, und der ungarische Bariton Máté Sólyom-Nagy, der seinen großen Auftritt schon zu Beginn als Barde hatte. Mit besonderer Stimmgewalt agierte der Opernchor des Theaters Erfurt, der noch von Mitgliedern des Philharmonischen Chors Erfurt verstärkt wurde (Einstudierung: Andreas Ketelhut).

Für die exzellente Wiedergabe der farbig schillernden Partitur des Komponisten, die wild-romantische, aber auch lyrisch-zarte Klänge aufweist, sorgten das Philharmonische Orchester Erfurt und die Thüringer Philharmonie Gotha, die von der blutjungen Dirigentin Joana Mallwitz mit Temperament und Feingefühl geleitet wurden.

Im Programmheft wird unter anderem der Frage nachgegangen, ob man Reyer als Wagnerianer bezeichnen könne. „Auch wenn im Nachhinein Reyer als einer der ersten und gar der erste französische Wagnerianer bezeichnet wurde, ist diese Etikettierung mehr als fragwürdig.“ Im weiteren Text des Artikels wird darauf hingewiesen, dass Reyer zwar als Publizist eine positive Tannhäuser-Rezension schrieb, aber Wagners Werke während seiner Arbeit am „Sigurd“ nur bis Lohengrin kennen konnte.

Am Schluss der dreistündigen Vorstellung lang anhaltender, frenetischer Applaus des Publikums im gutbesuchten Haus für alle Mitwirkenden – mit Bravorufen für Brunehild-Darstellerin Ilea Papandreou sowie für die beiden Orchester und dessen Dirigentin Joana Mallwitz.

Udo Pacolt 3.3.15 (Dank an Merker-online)

Foto: Lutz Edelhoff / Theater Erfurt

PS

Die Oper „Sigurd“ von Ernest Reyer wird in Erfurt noch am 7. und 22. März 2015 aufgeführt.

OTELLO

Premiere am 24. Mai 2014

Schach dem schwarzen Läufer

Die Premiere beginnt furios. Auf einer sich hebenden und senkenden Bühne stehen die Protagonisten erregt und erwartungsvoll. Doch der Schiffsboden ist schwankend. Dieses Auftaktbild, getragen von Verdis musikalischer Wucht, weckt beim Publikum große Erwartungen. Eingekleidet sind alle in Uniformen, die wohl an italienische Uniformen des 2. Weltkrieges erinnern. Entwickelt wird ein grandioses Gesangs- und Sinfonisches Bild von einem Sturm, der zur Katastrophe führt.

Tyrone Paterson (Musikalische Leitung) dirigiert das Erfurter Orchester zu dieser anfänglich atemberaubenden Intensität. Eindrucksvoll präsent wirken auch die Sänger. Marc Heller (Otello) ist ein ausgezeichneter Sänger und ein sehr guter Schauspieler, der intensiv in seine Rolle hineinschlüpft. Trotzdem fehlt ihm vom Typ her und stimmlich ein Element wilder Substanz, das bei Otello nicht ganz fehlen darf. Unter Guy Montavons (Inszenierung) bleibt er bis zum kompletten Ausbruch rasender Wut mehr der langsam Gärende mit grüblerischen Akzenten.

Ihm gegenüber steht Ilia Papandreou (Desdemona), die gesanglich und schauspielerisch die Aufführung wirklich überstrahlt. Sie wirkt am stärksten in den weichen, stimmungsvollen Augenblicken, im Elegischen.

Ilija Papandreou, Marc Heller.

Marc Hellers (Otello) Temperamentsausbrüche muten dagegen manchmal zu äußerlich an. Dieser Feldherr ist energisch nur nach außen, aber in Wirklichkeit ein komplexbeladenes Nervenbündel. Man kann den Otello so auffassen, wie Guy Montavon seine Personenführung strickt. Eine Frage, die sich dramaturgisch stellt ist, ob Montavons Regie die Figuren aus ihrem Charakteragieren zeigt oder ob er sie jeweils ihrer Typologie vorführt. Hier eine Linie zu finden fällt schwer, da eine anhaltende Düsterkeit der verschiedenen Bühnenbilder und die gleich wirkenden Uniform die Kenntlichkeit der Bühnengestalten mehr verdunkelt als erhellt. Ganz schwierig wird es, wenn grelles Scheinwerferlicht auf das Publikum gerichtet ist und noch Silhouetten wahrnehmbar sind.

Überhaupt sind es diese ortlosen Räume, mit denen Bühnenbildner Francesco Calcagnini (Ausstattung) und Torsten Bante (Licht) den Bühneneindruck so stark reduzieren, dass viele Szenenbilder sich als Plakativeffekte zu deutlich aufdrängen. Zu sehr gleitet die Inszenierung dadurch in Schwarz-Weiß-Eindrücke ab, der Pastelltöne ganz fehlen, abgesehen vielleicht vom grün bemoosten Schachbrett mit Riesenspiegel darüber.