OPER LEIPZIG

GÖTTERDÄMMERUNG

Vorstellung am 10.7.2022 (Premiere am 30.4.2016)

Eine durchwachsene Aufführung

Die vom Tanz kommende Regisseurin Rosamund Gilmore blieb ihrem Konzept treu, indem sie das Bühnengeschehen durch Tänzer und Statisten aufmotzte. Ob als Ross Grane, oder als die beiden Raben von Wotan, Hugin und Munin, ob als Kammermädchen mit Widderhörnern bzw. Kellner in Livree, die mythischen Figuren sind omnipräsent. Das Einheitsbühnenbild Carl Friedrich Oberle stellte eine graue Halle mit fünf Säulen dar, aus der die germanischen Hauptgötter Wotan, Donner, Froh, Fricka und Freia von Zeit zu Zeit erscheinen und hilfesuchend nach oben stieren. Michael Rögers Lichtregie ermöglicht es den Zuschauern, dabei, abgegrenzte Schauplätze zu erkennen. Im Hintergrund gibt eine riesige Glasfassade den Blick auf den Rhein frei. Die drei Nornen lösen sich aus einer Gruppe mythischer Figuren und knüpfen mit Unterstützung dieser das Seil um zwei Säulen. Die Edda verrät uns ihre Namen, die im Personal der Götterdämmerung nur durchnummeriert werden. Es handelt sich um Urð, Verðandi und Skuld, deren Namen auf die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft verweisen und im Vorspiel erzählen sie auch, was bisher geschah und noch geschieht. Die dritte Norn schließlich erschaut dann das Ende der Götter im brennenden Walhall. Doch die Visionen verschwimmen und das Seil reißt, womit ewiges Wissen für immer endet!

Die zweite Szene des Vorspiels spielt auf einem Balkon, der den Felsen Brünnhildes symbolisieren soll. Im ersten Akt rollen dann Tänzer einen weißen Konzertflügel im Zeitlupentempo in die Gibichungenhalle. Dieser fungiert dann im dritten Aufzug als Aufbahrungspodest für Siegfried und später als Scheiterhaufen, den Brünnhilde in ihrem Schlussgesang besteigt. Für den Speerschwur im zweiten Akt muss ein Stilett herhalten, das Hagen wie selbstverständlich bei sich im Gewand trägt. Mit diesem ersticht er dann auch Siegfried im dritten Aufzug, der auf einem Hirschkadaver liegend von der Bühne gezogen wird. Die beige gekleideten uniformierten Mannen Hagens tragen alle, mit Ausnahme eines, ein Barrett und rufen so Assoziationen an dunkle SA-schwangere Zeiten hervor. Nachdem Hagen auf der Szene erscheint, fand der ohne Kappe singende Chorist noch rasch Gelegenheit seine Mütze aufzusetzen. Dieser humorvolle Fauxpas erinnerte mich an die Gegenwart, wo manchen Menschen gar nicht bewusst ist, dass sie keinen Mund-Nasen-Schutz tragen. Am Ende der Oper versinkt der feuerrot leuchtende Flügel, auf dem Siegfried und Brünnhilde liegen, zusammen mit dem gesamten Personal, während schwarze Tücher vom Schnürboden fallen. Die Rheintöchter freuen sich über den wiedergewonnenen Ring und reißen Hagen mit sich in die Tiefen des Rheins.

Ulf Schirmer leitete das Gewandhausorchester umsichtig und mit äußerster Präzision. An einigen Stellen gelang es dem Orchester unter seiner Stabsführung spannende Bögen voller Expressivität aufzubauen, andere Passagen wiederum erklingen fast kammermusikalisch intim. Über kleinere Mängel bei den Blechbläsern und bei den auf der Bühne zum Einsatz gebrachten und extra für diese Aufführung angefertigten Stierhörner, die an Alphörner erinnern, die aber nach unten nicht gebogen sind und deshalb waagrecht geblasen werden müssen. Dazu sind pro Horn zwei Mann nötig. Sie verstärken die Basstuba im Orchestergraben kann man bei diesem Ringmarathon wohlwollend hinwegsehen. Stefan Vinke als Siegfried gab einen Helden mit strahlender Leuchtkraft seines höhensicheren Tenors. Auch darstellerisch überzeugte er als etwas dümmlicher, leicht verführbarer Wälsungenspross. Die Götterdämmerung-Brünnhilde gehört zu den wohl schwierigsten Partien im hochdramatischen Fach. Der Sopran von Lise Lindstrom als Brünnhilde hörte sich über weite Strecken gequält an. Ihre flackernde Stimme wirkte oft ermüdet, was an ihrer wackligen Intonation hörbar war.

Kathrin Göring sorgte als Waltraute für den gesanglichen und darstellerischen Höhepunkt im ersten Akt. Kaum zu verstehen, dass sie bei ihrem eindringlichen und fordernden Mezzosopran den Ring für die Rheintöchter nicht zurückgewinnen konnte. Der finnische Bassbariton Tuomas Pursio sang mit markanter, gewohnt rauer Stimme einen koksenden Gunther mit Sauerberkeitswahn. Imposant von der Statur wie von der Stimme war der ukrainische Bass Taras Shtonda als Hagen. Aufmerksam lauerte der intrigante Nibelungensohn mit dämonischer Heimtücke auf die passende Gelegenheit, seinen Halbbruder Gunther und dessen Schwester Gutrune für das verhängnisvolle Ränkespiel um die Gunst Siegfrieds und die Eroberung Brünnhildes zu verführen. Als Gutrune gab es ein freudiges Wiedersehen mit der US-amerikanischen Sopranistin Emily Magee. Die von allen gedemütigte und wie eine Ware in einer Vitrine ausgestellte Gibichungentochter wird zum willigen Spielball ihre Brüder. Am Ende ist sie völlig gebrochen als der tote Siegfried vorgeführt wird und kurz darauf ihr Bruder Gunther von Hagen getötet wird. Erst jetzt durchschaut sie die Täuschungen ihres Halbbruders Hagen und schreitet resigniert nach dem Bühnenhintergrund zu. Christiane Döcker sang die erste Norn, Karin Lovelius die 2. Norn, beide mit herrlichem Mezzosopran. Magdalena Hinterdobler ergänzte dieses Terzett als 3. Norn mit glockenhellem Sopran. Das Trio der Rheintöchter mit Olga Jelínková, Sandra Maxheimer und Sandra Janke sang ausgewogen ohne hörbare Abstriche. Der Belgier Werner Van Mechelen gefiel als der von seinem Sohn Hagen im Halbschlaf hinters Licht geführte Schwarzalberich mit erdigem Bassbariton. Der Männerchor der Oper Leipzig war von Thomas Eitler-de Lint bestens einstudiert. Einziger Wermutstropfen dieser Götterdämmerung blieb das häufige Rampenstehen der Sänger. Falls von der Regisseurin so verordnet, bleibt es der künstlerischen Freiheit der Sängerinnen und Sänger überlassen, hier eine bessere Interpretation zu finden. Manchmal würde das dieser „Inszenierung“ schon zugutekommen! Begeisterter Applaus beendete diesen Ringmarathon, zu dem auch das gesamte Orchester auf der Bühne erschien.

Harald Lacina / 12.7.22

Fotos: Tom Schulze

SIEGFRIED

9.7.2022 (Premiere am 12.4.2015)

Ein kurzweiliger Abend

Man kann darüber streiten, ob „Siegfried“ der schwächste Teil der Tetralogie ist, muss aber bedenken, dass Wagner das Modell der Tetralogie auf den vorhandenen altgriechischen Dramen von Aischylos, Sophokles und Euripides aufbaute und ein Teil daher folgerichtig als Satyrspiel fungiert. Bei Richard Wagner ist es der ursprünglich „Der junge Siegfried“ genannte 3. Teil. Dieser war zunächst wesentlich kürzer war. Durch Einfügung der Wissenswette im ersten Aufzug hat der Komponist aber das Werk „gestreckt“. Psychologisch betrachtet handelt es sich um eine „Initiationsgeschichte“ (so der Dramaturg Christian Geltinger) eines jungen, elternlosen Helden auf der Suche nach seiner Identität, zugleich aber auch eine „groteske Satire auf das Streben des Menschen nach Macht und Besitz.“

Die Diskrepanz zwischen Macht und Liebe scheint In der Begegnung von Siegfried und Brünnhilde für einen kurzen Moment aufgehoben zu sein und die „Utopie einer besseren Welt“ aufzuleuchten. Während es bei Tristan und Isolde „O sinke nieder Nacht der Liebe“ heißt, beleuchtet das strahlende, blendende Licht der Sonne diese aufkeimende Liebe. Die Regisseurin und Choreografin Rosamund Gilmore bleibt ihrem Stil treu und versucht mit Brachialgewalt diese an sich handlungsarme Oper mit ihren Tänzern zu beleben. Das Bühnenbild von Carl Friedrich Oberle bestand im ersten Akt aus drei großen Betonelemente mit Öffnungen. Siegfried tritt mit Latzhose auf, um dem Publikum „Jugend“ vorzugaukeln. Der Bär, den er mit sich führt, erweist sich als Tänzer, der sein Kostüm schließlich Mime aushändigt. Die übrigen Tänzer schossen während der Rätselsszene wie Würmer aus einer grünen Wiese, die sich hinter der angeramschten Behausung von Mime befindet. Eine gewollte Bebilderung der Rätsel konnte ich beim besten Willen darin nicht erkennen. Mime bricht auf einem Damenfahrrad mit Siegfried nach Fafners Höhle auf. Im zweiten Aufzug stehen nur mehr zwei Betonelemente auf der Bühne, verbunden mit einer efeuumrankten Brücke. Szenischer Höhepunkt des zweiten Aufzugs war der Auftritt Fafners in der überlebensgroßen Puppe eines Bankiers, gekleidet im englischen Tweed mit Top Hat wie im ersten Akt auf einem riesigen roten Samtsofa.

Um ihn herum wuseln viele kleine Fafner-Bankiers wie Klone und bilden so den Leib des Wurms. Der Waldvogel wird, wie allgemeiner Usus in vielen Inszenierungen der Gegenwart, von einer tanzenden Ballerina im Federkleid (Sandra Lommerzheim) dargestellt und hinter der Bühne gesungen. Im dritten Aufzug sitzt der Wanderer auf den Stufen einer verkohlten Turmruine aus deren Fundament Erda in Begleitung der drei Nornen herauskriecht. Nachdem Siegfried den Speer seines Großvaters Wotan zerspellt hat, dreht sich die Bühne und wir erblicken wieder den Brünnhildenfelsen, der durch eine Plattform angedeutet wird und die dreistöckige geneigte Wand aus dem Ende der Walküre, welche dem neoklassizistischen Palazzo della Civiltà Italiana nachempfunden ist. Siegfried erweckt Brünnhilde durch einen Kuss aus ihrem komatösen Schlaf und stellt dabei völlig überrascht fest, dass diese „kein Mann“ ist! Diese Szene barg für mich schon immer den größten Humor, zu dem Wagner, abgesehen vom „Liebesverbot“, überhaupt fähig war. Das finale Duett wird von einem als Grane verkleideten Tänzer begleitet, während Tänzer mit ekstatischen Bewegungen das Liebespaar umrunden. Das Dirigat von Ulf Schirmer ist durchwachsen. Epische Breite beherrscht große Teile des ersten und zweiten Aktes. Erst im dritten Akt blüht das Gewandhausorchester unter seinem Dirigat zu einem spannenden Furioso auf. Weiche Streicherpassagen wechselten einander gekonnt mit den tiefen Blechbläsern, die Fafner ankündigen, ab. Dem 1962 geborenen US-amerikanischen Tenor Stephen Gould gelang es darstellerisch halbwegs einen jugendlichen, sich im Selbstfindungsprozess befindlichen Knaben darzustellen. Mit seinem Heldentenor konnte er noch immer manch schöne Passage singen, wenngleich er die Spitzentöne fallweise schon stemmen musste. Sein Ziehvater Mime wurde von Dan Karlström als Kabinettsstück eines intriganten und berechnenden Zwerges angelegt. Während Siegfried aus den Trümmern des Schwertes seines Vaters Siegmund das Schwert Nothung neu schmiedet, bereitet dieser Spiegeleier vor und nimmt einen vergifteten Sud in einer Thermoskanne mit sich auf der Radfahrt zur Neidhöhle Fafners.

Seine Verschlagenheit äußert sich musikalisch in den Bratschen. Mit Michael Volle stand an diesem Abend ein Wanderer der absoluten Weltklasse mit seinem unvergleichlichen Bariton auf der Bühne. Der finnische Bass-Bariton Tuomas Pursio zeigte sich gesanglich besonders eloquent in der Auseinandersetzung mit Wotan und später mit Mime. Die Stimmen beider Sänger harmonierten aufs Beste! Für die Rolle des zum Wurm gewandelten Riesen Fafner ließ der kanadische Bass Randall Jakobsh seine furchteinflößende Tiefe aus dem Off ertönen. Aus der Tiefe auf seinem Samtsofa emporsteigend erstrahlte sein Bass dann vollends in seiner natürlichen Schönheit. Als Waldvogel gab es ein Wiederhören mit dem gleichfalls aus dem Off singenden Wiener Publikumsliebling Daniela Fally mit ihrem glockenhellen Sopran. Mit Marina Prudenskaya als Erde gab es wieder einen der Höhepunkte im tiefen Register der Frauenstimmen. Ihr abgedunkelter Mezzosopran strömte markant voller Akkuratesse. Und schließlich Daniela Köhler als stimmstarke Brünnhilde. Eine Sängerin mit Ausstrahlungskraft, die auch alle gefürchteten finalen Spitzentöne ohne Schwierigkeiten meisterte. Obwohl einige Plätze im Haus leer geblieben waren zeigte sich das anwesende Publikum von den Darbietungen an diesem Abend angetan und spendete begeistert Applaus, in den sich auch so manche Bravo-Rufe mischten.

Harald Lacina, 11.7.

Fotocredits: Tom Schulze

DIE WALKÜRE

8.7.2022 (Premiere am 7.12.2013)

Hier passen Bühne und Graben noch halbwegs zusammen

Es wird düster am ersten Tag der Tetralogie. Rosamund Gilmores Walküre ist von düsteren Vorahnungen auf das Ende der Götter überschattet. Zu Beginn sehen wir Hundings Behausung mit einer bereits abgestorbenen Weltesche, in der das Schwert Nothung stakt und gleichzeitig als Kleiderhaken dient. Darüber hängt der Schädel eines Widders, Sinnbild für Fricka, die diese unglückliche Ehe von Hunding und einer von Schächern für ihn geraubten Frau beschirmt. Der Raum ist zunächst noch hoch und auf seinem Dach mit leuchtenden Gittern aus Stacheldraht sehen wir wieder die mystischen Figuren teils als Widder, teils als Wölfe und Raben verkleidet. Lichtgittern und Stacheldraht Langsam, wie von Zauberhand senkt sich der Plafond und wird zu einem bedrückenden Kellerraum mit der obligaten gewundenen Treppe nach oben. Bei Siegmunds „Winterstürmen“ öffnet sich die hintere Wand der Bühne, draußen herrscht aber auch keine Frühlingsstimmung oder gar der Lenz, vielmehr eine dunkelblaue, unwirtliche Kälte. Nachdem nun Siegmund den Namen von Hundings Gattin erhalten hat, gibt sich die bis dahin namenlose einsame Frau, im Wissen, dass der Fremde ihr verlorener Zwillingsbruder ist, gleich den zu „Siegmund“ passenden Namen, nämlich Sieglinde.

Dunkel und düster bleibt auch der zweite Akt, der Familiensitz von Herrn und Frau Wotan, die auf einen Streit zwischen Richard und Cosima Wagner in einer brüchig gewordenen Villa Wahnfried hineindeutet. Von der einstigen opulenten Eingangshalle bleiben nur mehr zwei eingestürzte Seitenwände, in der Mitte ist ein Kamin zu sehen und ein Pianino. Fricka tritt mit einem von Tänzerinnen gebildeten Widdergespann auf, um Wotan zu zwingen, seinen Sohn Siegmund im Kampf gegen den betrogenen und entehrten Hunding im Kampf fallen zu lassen und dem Schwert Nothung die Kraft zu nehmen. Es schaudert sie ob des Ehebruches einerseits und der inzestuösen Beziehung des Zwillingspaares andererseits. Danach erfolgt die lange Wotans Erzählung, in der Wotan seine Lieblingstochter Brünnhilde auffordert, Siegmund im Kampf gegen Hunding nicht mehr beizustehen. Obwohl Brünnhilde das gemeinsame Kind von Erda und Wotan ist, lassen die folgenden Zeilen die antike Idee der Kopfgeburt von Athene aus dem Schädel ihres Vaters Zeus vermuten: Brünnhilde: „Zu Wotan’s Willen sprichst du, sagst du mir was du willst: wer – bin ich, wär‘ ich dein Wille nicht?“ und Wotan antwortet: „… mit mir nur rat‘ ich, red‘ ich zu dir.“ Diese Analogie zum griechischen Mythos wurde von Richard Wagner sicherlich bewusst gewählt. Brünnhilde ist eben anders als die übrigen Walküren und kann womöglich gar als geistiges Produkt von Erda und Wotan angesehen werden? Nach der ergreifenden Todesverkündung erschießt Hunding im finalen Kampf Siegmund, der noch von seinem Vater betrauert wird, ehe dieser der geflohenen Brünnhilde und der paralysierten Sieglinde nacheilt. Der dritte Akt zeigt uns dann ein eingestürztes Kolosseum mit einer dreistöckigen geneigten Wand, welche an das neoklassizistisches Colosseo quadrato, den Palazzo della Civiltà Italiana mit seinen markanten Rundbogenarkaden in Rom, erinnert.

In der Mitte befindet sich noch eine kleine Bühne. Zahlreiche weiße Stiefel füllen den Vordergrund der Bühne und verweisen auf die gefallenen Helden. Die Walküren erscheinen in Kampfanzügen ein Gewehr in den Händen haltend. Begleitet werden sie von Tänzern im Pferdeschritt mit weißer Kleidung und mit Helm. Wotan tritt mit einem langen blauen Mantel auf und wiegt Brünnhilde, nachdem er ihre Gottheit weggeküsst hat, in einen komatösen Schlaf, aus dem sie nur derjenige aufwecken kann, der das Fürchten nicht gelernt hat. Auch Grane ihr Ross erstarrt schlafend. Dann umgibt er sie mit einem eher leicht zu durchdringenden Feuer, das eine als Loge gekleidete Figur diensteifrig entfacht Ulf Schirmer setzte gemeinsam mit dem Gewandhaus Orchester zunächst auf eher verhaltene langsame Tempi. Die dunklen Streicher und die Hörner und Tuben unterstrichen die düstere Atmosphäre im Hause Hunding. Der zweite und dritte Akt steigerte sich dann im Tempo, wodurch leider auch einige hörbare Schwächen bei den Blechbläsern manifest wurden. Wotans geflüsterter Abschied von Brünnhilde wirkte besonders berührend, der Feuerzauber optisch leider weniger. Der deutsche Bass-Bariton Thomas Johannes Mayer bot einen Göttervater Wotan mit allzu menschlichen Regungen, frustriert von seiner Gattin Fricka und zorngeladenen, weil er in seinem Machtstreben nach Weltherrschaft gescheitert ist, ausgestattet mit stupenden Gesangsqualitäten. Die Britin Allison Oakes war eine wunderbare Brünnhilde mit kräftiger Mittellage und sicherer Höhe bei den Hojotoho!-Rufen. Kathrin Göring war wieder eine resolute ehrerpichte Fricka, die ihrem Halodri von Göttergatten ständig nachjagen muss wie Hera einst ihrem Zeus mit markantem gebieterischen Mezzo. Die in Malmö geborene Schwedin Elisabet Strid war eine starke Sieglinde, die mit guter Technik und einer exzellenten Bruststimme auch in der Höhe keine Abnutzungserscheinen erkennen ließ. Bei dem in Kansas geborenen US-amerikanischen Tenor Robert Dean Smith als Siegmund waren zunächst einmal seine lang andauernden Wälse-Rufe beeindruckend. Gesanglich war der Rest nicht immer sauber gesungen, aber er harmonierte dennoch darstellerisch mit der knapp 20 Jahre jüngeren Partnerin. Tobias Kehrer als Hunding verfügte über einen gewaltigen Bass, mit dem er bei seinem Auftritt im ersten Akt gesanglich den Ton angab. Die acht Walküren Inex Lex/Gerhilde, Magdalena Hinterdobler/Ortlinde, Maren Engelhardt/ Waltraute, Sandra Janke/Schwertleite, Jessey-Joy Spronk/ Helmwige, Sandra Maxheimer/Siegrune, Marta Herman/Grimgerde und Christiane Döcker/Rossweisse sangen mit Begeisterung und spielten voller Power. In den stummen Rollen überzeugten Ziv Frenkel als Grane im Gladiatorenoutfit und das Loge-Double Sidnei Brandão. Die Bühnen- und Kostümbilder gestalteten wiederum Carl Friedrich Oberle und Nicola Reichert, Michael Röger die Lichtregie. Am Ende gab es ausgewogenen Applaus für alle Beteiligten, mit einigen Bravirufen für die Protagonisten. Man darf nicht vergessen, es waren auch viele US-Amerikaner unter den Zuschauern, die ihrem Robert Dean Smith wohl so manche Unsauberkeit im Gesang nachgesehen haben.

Harald Lacina, 10.7.

Fotos: Tom Schulze

Das Rheingold

7.7.2022 (Premiere am 4.5.2013)

Ein musikalischer Hochgenuss in szenisch nahezu perfekter Umsetzung

Den „legendären“ Herz-Ring aus DDR-Zeiten, von dem der Chefdramaturg der Oper Leipzig, Christian Geltinger, in seinem Einführungsvortrag gesprochen hat, habe ich leider nie gesehen und muss daher auch nicht das rituelle Bekenntnis zum Antifaschismus der damaligen Zeit an dieser Stelle reflektieren. Die englische Choreografin und Regisseurin Rosamund Gilmore (1.6.1955*) setzt Wagners Opus Magnum mit den Stilmitteln des Tanzes auf handwerklich faszinierende Weise um, indem sie die Handlung durch zwölf Tänzer als sogenannte „Mythische Elemente“ kommentierend umsetzen lässt und ebenso die Umbauten anstelle von Bühnenarbeitern durch sie bewerkstelligen lässt. Das mag zwar an manchen Stellen komisch wirken, aber ein bisschen mehr an Humor hat Wagner noch nie schaden können und immerhin dem Großteil des Publikums hat es auch an diesem Abend sehr gefallen! Alle vier Szenen des Vorspiels zeigen ein einheitliches romantisierendes Bühnenbild von Carl Friedrich Oberle mit einem riesigen Entrée, das an den Seiten von zwei Wänden begrenzt wird.

In der Mitte befindet sich noch eine geschwungene Treppe. In der Mitte der Bühne befindet sich ein etwa 80 cm hohes Podest, welches im ersten Bild als riesengroßes Wasserbecken den Rhein symbolisieren soll. Ein Sofa und ein Bett auf den von den Tänzern inzwischen trocken gewischten Beckenboden lässt Wotans Wohnzimmer erahnen. Die Götter erscheinen in eleganten Kleidern um 1900, die Riesen in englischem Tweed und hohem Top hat, und Loge erinnert in Kostüm und Bewegung an Charly Chaplin als Tramp (Kostüme: Nicola Reichert). Und durch eine Bodenluke steigen dann Wotan und Loge nach Nibelheim hinab. Im vierten Bild erscheint dann Erda in Begleitung der drei Nornen, die sie an den Schicksalsfäden mit sich zieht. Am Ende der Oper erscheint die Glasdecke des Raumes in den Regenbogenfarben, die in den vorhergehenden Szenen blau, weiß und rot beleuchtet war, die Götter steigen die Wendeltreppe empor während die Rheintöchter den Verlust ihres Goldes betrauern. Das Gewandhaus Orchester unter Ulf Schirmer bot ein Vorspiel vom Feinsten. Flotte Tempi kennzeichneten sein Dirigat und er scheute auch nicht davor zurück, an den passenden Stellen geradezu pathetisch aufspielen zu lassen. Die Blechbläser ließen einen imposanten Festungsbau erahnen, während die Holzbläser die Freude der Rheintöchter an ihrem Gold hörbar unterstrichen. Das tiefe Es in den Kontrabässen deutete gemeinsam mit den Pauken bereits eindrucksvoll das unheilvolle Ende der Tetralogie an. Michael Volle bestach als Wotan mit kräftigem Bariton. Er ist ein würdevoller Göttervater, nach dessen Gebot sich scheinbar noch alle richten. Aber die Stimmung ist am Kippen, das lässt seine beginnende Entfremdung zu Fricka bereits hier erahnen. Thomas Mohr als Loge gab ein Kabinettstück eines listigen, spitzbübischen Loge. Mit seinem beweglichen Tenor charakterisierte er diesen schleimigen Halbgott als raffinierten Gauner, dem niemand schaden kann, da alle auf die Kraft des Feuers angewiesen sind. Der in Kaliforniern geborene Bariton Anooshah Golesorkhi war ein polternder Donner mit gewaltiger Röhre und aufbrausendem Temperament. Der isländische Tenor Sven Hjörleifsson unterlegte mit seinem eher hellen Tenor einen gutaussehenden Gott Froh. Friedemann Röhlig war ein stimmgewaltiger Fasolt mit exzellent geführtem Bass während der ukrainische Bass Taras Shtonda als dessen Bruder Fafner zunächst im Hintergrund blieb, bevor er sich seines Bruders durch Mord entledigt hatte. Danach hatte er auch Zeit für ein witziges Zwischenspiel mit Fricka, die begehrlich ihre Finger nach dem Gold ausstreckte, um sich doch noch ein Stück davon zu ergattern. Werner Van Mechtelen war für den erkrankten Markus Brück als Alberich eingesprungen.

Ein großer Gewinn für diesen Abend, denn hier zeigte sich ein Sänger stimmlich von seiner besten Seite und darstellerisch als sadistischer Tyrann, der seine Nibelungen und seinen Bruder Mime auspeitscht, der jedoch durch seinen Größenwahn auch leicht zu überlisten ist und schließlich in der Gestalt einer Kröte von Wotan und Loge gefangengenommen werden kann. Der finnische Tenor Dan Karlström gefiel als geschundener Mime in seinem kurzen Auftritt. Marina Prudenskaya hatte einen eindrucksvollen Auftritt gemeinsam mit den drei Nornen und ihrer hypnotisierenden Mezzostimme. Ein solcher Mahnruf an Wotan konnte von diesem gar nicht unerhört bleiben… Wotans Göttergattin Fricka war in der Kahle von Mezzosopranistin Kathrin Göring stimmlich bestens aufgehoben. Darstellerisch war sie sehr kokett, obwohl sie bereits jetzt ahnte, von ihrem Gatten betrogen zu werden. Ihre Schwester Freia wurde von Gabriele Scherer mit hellem Sopran dargeboten und spielfreudig wie sexy interpretiert. Sie hütet in ihrem Nebenberuf als Gärtnerin gleich den antiken Hesperiden das verjüngende Obst. Von den drei Rheintöchtern überzeugten Olga Jelínková als Woglinde und Sandra Maxheimer als Wellgunde mit gut geführtem Sopran bzw Mezzosopran. Einziger Wermutstropfen blieb die soubrettenhafte Stimme von Sandra Fechner, die für die erkrankte Sandra Janke eingesprungen war. Immerhin war der Abend aber dadurch gerettet, sodass man ihr kleinere Unsauberkeiten gerne nachsehen wird.

Ein Übel gibt es dennoch anzumerken: Wer während des Rheingolds auf Grund seiner/ihrer schwachen Blase auf die Toilette gehen muss, sollte der Vorstellung fernbleiben bzw. vorher nichts trinken. An der Wiener Staatsoper können sie zwar die Vorstellung verlassen, danach aber nicht mehr an ihren Sitz zurückkehren. In Bayreuth werden die Türen überhaupt versperrt. Diesfalls empfehle ich eine medizinische Leibwäsche zu tragen! Abgesehen von diesen Unterbrechungen im Parterre war die Vorstellung ein voller Erfolg und man erwartet die übrigen Teile mit größter Spannung!

Harald Lacina, 9.7.

Fotos: Tom Schulze

DIE FEEN /DAS LIEBESVERBOT / RIENZI

20. bis 23. Juni 2022

Ein einzigartiger Wagner-Marathon

Unter dem Motto „3 Wochen Unendlichkeit, Schwelgen und Rausch“ begannen am 20. Juni die lange erwarteten Richard Wagner Wochen der Oper Leipzig „WAGNER 22“, mit denen Intendant und GMD Ulf Schirmer seine Amtszeit am Leipziger Haus seit der Saison 2009/10 abschließen möchte. Wohl nirgendwo anders bekommt man die Möglichkeit, nicht nur alle 13 Opern und Musikdramen des Bayreuther Meisters in so kurzer Zeit szenisch hintereinander zu erleben, sondern auch seine drei Frühwerke, die nicht in den sog. „Bayreuther Kanon“ eingingen. Und diese Frühwerke, insbesondere „Die Feen“ und „Das Liebesverbot“, dokumentieren eindrucksvoll, welches Talent Wagner in jungen Jahren zwar schon hatte, wie sehr er es aber erst über den langen Zeitraum seines künstlerischen Schaffens ausbaute und perfektionierte. Immerhin hatten sogar Friedrich Nietzsche und Thomas Mann Richard Wagner einmal als einen genialen Dilettanten bezeichnet. Ganz anders also als sein bis zum Tode schon 1847 ebenfalls in Leipzig aktiver Antipode Felix Mendelssohn Bartholdy, der schon mit 12 Jahren seine erste Komposition drucken ließ, mit 15 seine 1. Symphonie fertigstellte und mit 17 schon Meisterwerke wie das Streichoktett in Es-Dur op. 20 sowie die Ouverture zu Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ komponierte. Ganz anders als Wagner also ein Meister gleich schon zu Beginn seines kurzen Lebens! Unter dem Titel „Mendelssohn und Wagner. Zwei Leitfiguren der Leipziger Musikgeschichte“ thematisierte ein hochkarätiges Internationales Symposium des Instituts für Musikwissenschaft der Universität Leipzig in Kooperation mit dem Richard-Wagner-Verband Leipzig vom 23.-25. Juni das Wirken beider Komponisten in der Bürgerstadt. Namhafte Referenten aus Leipzig, Deutschland, Großbritannien und den USA waren mit interessanten multidisziplinären Betrachtungen beider Komponisten mit speziellem Bezug zu Leipzig zu hören.

Nun sollte Wagners Erstlingswerk

„Die Feen“ ja tatsächlich 1834 in Leipzig das Licht der Welt erblicken, wozu es jedoch nicht kam, da es von der Leipziger Theaterdirektion abgelehnt wurde. Der Komponist erlebte es am Ende nie. Cosima Wagner bewirkte schließlich die Uraufführung posthum 1888 an der Münchner Hofoper. Wagner komponierte „Die Feen“ in Anlehnung an Carlo Gozzis Märchenspiel „Das Schlangenweib“, welches im Kontext der romantischen Undinen-Dichtungen damals recht aktuell war, wie Christan Geltinger im Programmheft schreibt. Nun hatte Wagner im Rahmen seiner ersten Theatererlebnisse immer schon Gefallen an gewissen spukhaften, nicht erklärbaren Erscheinungen gefunden. Wenn er als Knabe im Theater war, reizte ihn besonders die „andere, rein phantastische, oft bis zum Grauenhaften anziehende Welt“. Besonders das Berühren der Theaterkostüme der Darstellerinnen konnte ihn „bis zu bangem, heftigem Herzschlag aufregen“. Womit wir also mittendrin wären in der Welt der Feen mit den Protagonisten Ada und Arindal. Sie eine Fee, er ein Mensch wie Du und Ich, der sie acht Jahre lang nicht nach ihrer Herkunft fragen darf, um mit ihr unsterblich werden zu können, ausgerechnet am letzten Tage das Verbot aber bricht. Die spätere, aber schon vor Wagner bekannte „Nie sollst Du mich befragen“-Thematik des „Lohengrin“ klingt ebenso an wie „Orpheus in der Unterwelt“ und, wenn es um die Prüfungen geht, „Die Zauberflöte“, und manches andere. Wagner hatte ja noch keinen eigenen Stil gefunden. Musikalisch hört man viele Elemente von Beethoven, immer wieder wechseln teilweise erratisch Tradition mit Innovation, und man hört auch Formen des Singspiels. Irgendwie wirkt die Oper wie ein Versuch des jungen Wagner, eine Richtung für die gewünschte weitere kompositorische Entwicklung zu finden, und dazu hat sie sicher auch beigetragen.

So, wie allerdings in der bereits aus dem Jahre 2013 stammenden Inszenierung des kanadischen leading teams von Renaud Doucet für die Regie und André Barbe für Bühnenbild und Kostüme in Leipzig in Szene gesetzt wurde, hätte sie dem späteren Wagner wohl nicht gefallen. Sie wirkte wie ein Rückgriff auf die Grand Opéra mit ihren opulenten Bildern, die er ja so ablehnte, mit einem an Phantasie, Opulenz und detailreicher Fülle überbordenden, äußerst traditionellen Bühnenbild, üppigen Kostümen und Ritterrüstungen und Waffen, wie man sie seit langem nicht einmal mehr an der Met sehen kann. Das wirkte fast wie ein Zitat auf eine frühere, aber heute kaum noch nachvollziehbare Opernästhetik, ja bisweilen sogar wie eine Parodie, zu der der „Vom Winde verweht“-Charakter der Feen-Kostüme nicht gerade an klassische Feen-Vorstellungen anknüpfte. Dazu das ganz profane Wohnzimmer, wo Arindal zunächst eine paar Freunde zum Essen empfängt (womit mal wieder das doch recht gute Vorspiel kaputt gemacht wurde) und wo später immer wieder sinnierend im Sofa sitzt und, wenn erforderlich, in die die Feen-Welt eintritt, stets in alten Jeans und oranger Strickweste. Noch biederer ging es nicht. Überzeugen konnte es auch dramaturgisch nicht allzu sehr, war der ästhetische Bruch doch einfach zu stark. Manches wäre zu retten gewesen bei einer akzentuierten Personenregie. Diese schien aber fast völlig zu fehlen, immer wieder kam es auch zu längerem Rampensingen.

Guy Simard war für das relativ facettenarme Licht verantwortlich. Am Ende schwebte ein Schmetterling hernieder, scheinbar mit dem jungen Wagner an den Flügeln, und verhieß beiden die gewünschte Unsterblichkeit. Ob sie heute noch wünschenswert ist…?! Oder es gar jemals war?!

Leider mussten bei diesem Start von WAGNER 22 gleich drei Hauptrollen wegen Erkrankung ersetzt werden: Neben dem Dirigenten Christoph Gedschold die beiden wichtigsten Protagonisten Ada, bei der für Liene Kinča Kirstin Sharpin einsprang. Bei Arindal sprang für Roy Cornelius Smith Marc Horus ein. Leider präsentierte er einen Tenor, der in keiner Weise die Anforderungen dieser nicht leichten Partie meistern konnte, für die, das muss man in Rechnung stellen, es auch nicht allzu viele Sänger geben wird. Zu wenig Volumen, kaum Resonanz, und darstellerisch blieb Horus bei diesem Rollenprofil wohl unberechtigterweise auch etwas blass. Kirstin Sharpin bemühte sich, der Ada vor allem mit kraftbetonter Stimme Persönlichkeit zu geben. Ihr Sopran wurde in der Höhe jedoch oft schrill und hatte auch ansonsten wenig differenzierende Farbgebung - ein relativ gradliniger Vortrag. Stimmlich und auch darstellerisch voll überzeugen konnte das Paar Lora, gesungen von Viktorija Kaminskaite, und Morald, verkörpert von Nikolay Borchov, der mit einem samtenen und bestens geführten Bariton aufwartete, bei hoher Musikalität. Kaminskaite verfügt über einen klangschönen Sopran und beeindruckende Höhensicherheit sowie viel Anmut in ihrer Darstellung. Athanasia Zöhrer gab die Fee Zemina ebenfalls mit guter Stimme, während ihre Feen-Kollegin Sandra Maxheimer als Farzana zu soubrettenhaft klang. Das Buffo-Paar Drolla und Gernot, hier gesungen von Olga Jelínková und Randall Jakobsch, konnte ebenfalls überzeugen, insbesondere in ihrem langen Duett im 2. Akt. Die Nebenrollen waren gut besetzt.

Matthias Foremny dirigierte das Gewandhausorchester sehr engagiert, hier und da etwas zu sehr lautstärkebetont. Aber Wagners „Feen“-Partitur ist ja immer wieder auch sehr expressiv. Insbesondere das Schlagwerk meinte es bisweilen zu gut. Ganz hervorragend sang der Chor der Oper Leipzig, einstudiert von Thomas Eitler-de-Lint, mit beeindruckender stimmlicher Potenz und bei guter Transparenz. Hier sicherte Foremny stets eine gute Einbindung des Ensembles in das musikalische Geschehen.

Tags darauf folgte „Das Liebesverbot“ und damit Wagners erste selbst erlebte Uraufführung, die 1836 in Magdeburg unter chaotischen Umständen zustande kam. Diese Oper weist aber schon viel mehr als „Die Feen“ auf die kommende Entwicklung des Komponisten hin. Wenn auch noch ganz „Un-Wagnerisch“, dabei aber doch immer wieder schön herauszuhören, ist die musikalische Referenz an große italienischen Opern-Komponisten der damaligen Zeit. Die Art und Weise, wie Wagner sie vertont und in das dramaturgische Geschehen einbaute, deutet immer wieder auf sein revolutionäres Kompsitionskonzept für die Oper an. Es geht gleich mit der mitreißenden Ouvertüre los, die musikalisch perfekt das Karnevalstreiben im hitzigen Palermo dokumentiert. Hier zeigt Wagner bereits ein viel größeres Maß an musikalischer Geschlossenheit. Man könnte sie in ihrer konsistenten Dynamik und Ausdruckskraft mit dem Vorspiel zum 1. Aufzug der „Walküre“ vergleichen, freilich in total gegensätzlicher inhaltlicher Konnotation. Wieder ersetzte Matthias Foremny den erkrankten Christoph Gedschold am Pult des Gewandhausorchesters und brachte diesmal sehr viele schöne Facetten der schon viel reiferen Partitur des „Liebesverbot“ zum Klingen. Dass Orchester erwies sich als sehr vertraut mit dem Stück, das der jetzige Intendant des Stadttheaters Klagenfurt, Aron Stiehl, ebenfalls im Jubiläumsjahr 2013 in Leipzig inzensierte.

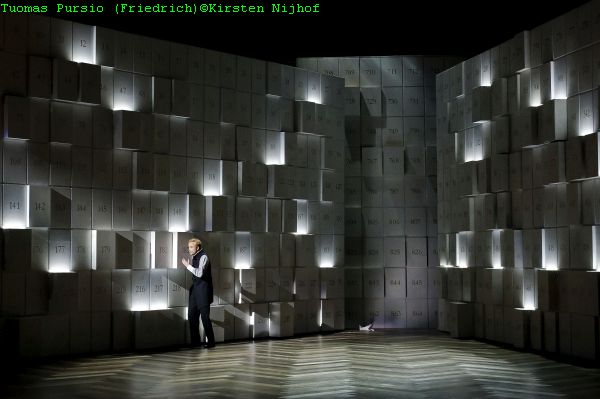

Stiehl stellt mit Bühnenbildner Jürgen Kirner, Kostümbildner Sven Bindseil und dem Lichtdesigner Christian Schatz auf das Thema dieser Oper, die Unvereinbarkeit des Geistigen mit dem Triebhaften im Menschen ab. Übrigens ein Leitmotiv, wie wir es bei Wagner des Öfteren antreffen, wie Stiehl im Gespräch mit Christan Geltinger im Programmheft sagt. Das prominenteste Beispiel dafür ist wohl Alberich im „Ring“. Statthalter Friedrich versucht, das Triebhafte in den Italienern in Palermo zu unterdrücken, nicht zuletzt zur Erhaltung seiner Macht, übt also Machtmissbrauch. Weil das auf Dauer nicht durchzuhalten ist, denn das Triebhafte im Menschen, was letztlich auch ein Trieb nach Freiheit ist, bahnt sich immer wieder seinen Weg, letztlich auch bei Friedrich selbst. Also muss er an dieser Politik scheitern. Das leading team hat diesen Ansatz sehr gut herausgearbeitet mit einer exzellenten und frisch anmutenden Personenregie, obwohl die Inszenierung schon 13 Jahre alt ist. Hinzu kommt das sehr geschmackvolle, abstrakt gehaltene Bühnenbild, welches mit grünen Dschungel-Assoziationen den Drang des wilden Tieres im Menschen nach Freiheit zeigt und in einer streng arithmetischen, mit Nummern belegten Wand den Kontroll- und Verbotswahn Friedrichs widerspiegelt. Beide Wände können schwingen und somit in schneller Folge die entsprechenden Szenen und Stimmungen herstellen.

Manuela Uhl ist eine sehr agile und dezidiert auftretende Isabella, also „Die Novize von Palermo“ nach Shakespeares Komödie „Maß für Maß“. Sie ließ wegen eines Infekts zwar ansagen, was sich aber nur im weiteren Verlauf des Abends etwas andeutete. Generell war sie auch stimmlich voll überzeugend. Der Finne Tuomas Pursio, auch „Rheingold“-Wotan und Alberich in Leipzig, spielte einen starken Statthalter Friedrich, der in allen Facetten durch diese problematische Figur ging und lieh ihm seinen klangvollen Bassbariton. Mirko Roschkowski sang den Luzio mit seinem schön timbrierten Tenor, aber etwas kleiner Stimme, ähnlich wie Dan Karlström den Luzio. Stefan Sevenich gab eine köstliche Charakterstudie des Brighella. Franz Xaver Schlecht sang einen kraftvollen Angelo. Die weiteren Nebenrollen waren mit Herfinnur Árnafjall als Antonio, Padraic Rowan als Danieli, Martin Petzold als Pontio Pilato, Nina-Maria Fischer als Mariana und Magdalena Hinterdobler als Dorella ansprechend besetzt. Wieder war der Chor der Oper Leipzig, einstudiert von Thomas Eitler-de-Lint, eine tragende Säule der Produktion und wartete mit geschmackvoll aufeinander abgestimmten Kostümen auf, eine Augenweide im Vergleich zu den Karnevalskostümen des Abends zuvor, die aber gar keine sein sollten…

Am 23. Juni folgte mit „Rienzi“ das letzte der Frühwerke in einer Inszenierung von Nicholas Joël, der 2020 verstorben ist und bei Patrice Chéreau Assistent bei dessen „Jahrhundert-Ring“ in Bayreuth 1976 war. Joël war von 1990-2009 Intendant des Théâtre du Capitole de Toulouse und danach bis 2014 der Pariser Oper. Er hat sich durch großartige Inszenierungen an vielen ersten Häusern in Europa und den USA profiliert, unter anderen mit dem „Ring des Nibelungen“ in Strasbourg und Lyon und einem zweiten am Hessischen Staatstheater Wiesbaden. So konnte man also eine anspruchsvolle Inszenierung des so schwierig in Szene zu setzenden „Rienzi“ erwarten. Es ging Joël offenbar um eine Reduktion der Monumentalität des auf dem Roman „Rienzi, der letzte der Tribunen“ des englischen Schriftstellers Edward Bulwer-Lytton ruhenden Stoffes, den Wagner während eines längeren Aufenthaltes in Dresden gelesen hatte.

In einem sehr spartanischen, in dunklen Grautönen und den gesamten Bühnenraum umfassenden und von Michael Röger nur spärlich beleuchteten Bühnenbild des ebenfalls schon verstorbenen Andreas Reinhardt konzentriert sich Joël total auf die Bestrebungen Rienzis, die ewige Stadt Rom gegen die Machtinteressen und -kämpfe der Colonna wieder zu einen. So stellt er die Figur des Tribunen immer wieder in dominante Positionen, wie beispielsweise auf den Souffleurkasten, was ihn optisch über alle anderen erhebt. Auch sieht man ihn einmal in einer roten Toga in weißem Gewand. Bisweilen wirkten diese Bilder etwas zu statisch, es gab immer wieder auch mal Rampensingen, obwohl generell eine gut akzentuierte Personenregie festzustellen war. Dabei kam auch die Drehbühne szenenbelebend und -wechselnd zum Einsatz. Auch die ebenfalls von Reinhardt geschaffenen Tagesanzüge der Colonna und Orsini waren in tristem Grau gehalten, wohl auch um die Tragik der ganzen Situation widerzuspiegeln.

Stefan Vinke, der erst vor kurzem einen eindrucksvollen Siegfried am Palast der Künste-MÜPA in Budapest (siehe in diesem Heft) gesungen hat, füllte dieses besonders starke Rollenprofil des Rienzi eindrucksvoll aus. Mit seinem kräftigen und bis zum Ende schier unermüdlichen Heldentenor strahlte er stets die vom Tribunen erwartete Souveränität und Erhabenheit aus, wobei ihm die baritonale Basis seines Tenors zusätzlich zugute kam. Klangvoll und mit großer Hingabe intonierte Vinke auch den berühmten Monolog „Allmächt’ger Vater, blick herab!“ In Miriam Clark hatte Vinke eine Schwester Irene mit klangvollem Sopran auf Augenhöhe zur Seite, die auch große Emotionalität in die Partie einbrachte. Sebastian Pilgrim, bewährter Haus-Bass in Leipzig, sang einen Respekt gebietenden Colonna und Franz Xaver Schlecht einen Orsini mit prägnantem Bariton und einem hohen Maß an Aktivität. Allerdings wurde zu viel mit Pistolen herumgefuchtelt.

Außerordentlich gefallen konnte wieder Kathrin Göring als agiler Adriano mit ihrem klaren und klangreichen Mezzo, und die in ihrem Kampf um Irene in der Hosenrolle darstellerisch und stimmlich alles gab – und das war viel! Sejong Chang war als Legat des Papstes in Rom nicht ganz glaubwürdig als Figur und auch stimmlich nicht ganz überzeugend, vor allem, was Volumen und Farbgebung betrifft. Matthias Stier als Baroncelli, Randall Jakobsh als Cecco del Vecchio und die als Friedensbote sehr schön singende Anna Alàs i Jové agierten in den Nebenrollen. Wieder war der Chor und diesmal auch der Zusatzchor der Oper Leipzig unter Leitung von Thomas Eitler-de-Lint in großartiger Form und repräsentierte das Volk von Rom nachdrücklich.

Der an diesem Abend planmäßig angesetzte Matthias Foremny dirigierte wieder das Gewandhausorchester und begann mit der Ouvertüre schon etwas zu marschmäßig. Im weiteren Verlauf war die Lautstärke bisweilen zu hoch, auch wenn es mit dem Geschehen auf der Bühne bis zu einem gewissen Grad harmonierte. In den Szenen mit Adriano und Irene sowie zu den Verzweiflungsmomenten Adrianos, zwischen Vater und Geliebter hin- und hergerissen zu sein, ergaben sich dann auch lyrischere Momente im Graben.

Im 3. bis 5. Akt stellte Andreas Reinhardt einige etwa personengroße Holzmodelle von bedeutenden Bauten Roms auf die Drehbühne, den Petersdom, das Colosseum, den Lateranpalast, das Kapitol und andere. Sie bildeten eine symbolische Kulisse für den Untergang Rienzis in der Stadt, die er immer einen wollte, in der er aber auch vor Gewalt nicht Halt machte, was ebenfalls gut zu sehen war, und in der er am Ende neben einem in echten Flammen stehenden Kapitol mit Irene sein Ende findet. Von außen werden aber auch alle anderen mit einem MG erschossen…

Fotos: Kirsten Nijhof („Die Feen“ und „Das Liebesverbot“), Andreas Birkigt („Rienzi“)

Klaus Billand / 29.6.2022

www.klausbilland.com

Das Liebesverbot oder Die Novize von Palermo

21.6.22

Des Meisters beste, aber leider einzige „Operette“ in spritziger Umsetzung

In Kooperation mit den Bayreuther Festspielen (BF Medien GmbH) zeigte die Oper Leipzig die Große Komische Oper in zwei Akten, deren Text Richard Wagner nach der Komödie „Maß für Maß“ (Measure for Measure) von William Shakespeare, der den Titel der Bergpredigt (Matth. 7:2: „Denn mit welcherlei Maß ihr messet, wird euch gemessen werden.“) entlehnt hatte. Die Handlung spielt bei Shakespeare in Wien im 16. Jhd. Im Rahmen des Festivals Wagner 22 werden alle 13 Bühnenwerke des Meisters in der Reihenfolge ihres Entstehens, mit Ausnahme des Rings, gezeigt. Während einer Reise bekam Wagner 1834 nach der Lektüre des Briefromans „Ardinghello“ (1787) des deutschen Schriftstellers, Übersetzers, Gelehrten und Bibliothekars, Johann Jakob Wilhelm Heinse (1746-1803), die Idee zu seiner zweiten vollendeten Oper. Heinse verarbeitete in diesem Roman seine Reise nach Italien in den Jahren 1780-83 und strich die Gleichstellung der Frau und die freie Sinneslust heraus.

Zu jener Zeit verkehrte Wagner mit Heinrich Laube (1806-84), dem Autor des Jungen Europas und Jungen Deutschlands und späteren künstlerischen Direktor des Burgtheaters von 1849-67. Zu jener Zeit war Wagner aber auch in die ältere gutaussehende Schauspielerin Minna Planer (1809-66), seiner späteren Ehefrau, verliebt. „Freie Liebe“ jenseits aller Konventionen und Verbote, wie modern und gleichzeitig frivol hätte ein solcher Stoff damals wirken können? Aber der Uraufführung am Magdeburger Theater am 29. März 1836 war kein Erfolg beschieden. Sie endete in einer Katastrophe. Ort der Handlung von Wagners komischer Oper ist Palermo im 16. Jhd. Statthalter Friedrich verbietet bei Strafe alle Umtriebe im Karneval. Das erste Opfer dieses Gesetzes wird Claudio, denn seine Geliebte Julia ist von ihm schwanger. Bereit sie zu ehelichen, wird er dennoch zum Tode verurteilt. Die junge Novizin Isabella, seine Schwester, versucht ihren Bruder zu retten, indem sie sich mit dem Statthalter Friedrich auf ein amouröses Techtelmechtel einlässt.

Isabella erkennt jedoch noch rechtzeitig, dass Friedrich die Begnadigung Claudios nicht unterzeichnet hat, und enthüllt dem Volk diesen Betrug. Das Volk fordert nun die Aufhebung des Karnevalsverbotes, anstatt Friedrich nach seinen eigenen Maßstäben zu richten. Der puritanische Friedrich wird abgesetzt und der herannahende König voll Überschwang gefeiert. Damit hat die Liebe durch eine Revolte schlussendlich doch gesiegt. Weshalb sich Wagner von seiner einzigen und besten „Operette“ distanzierte, ist heute nicht mehr nachzuvollziehen. Verführung und Erlösung, spätere Hauptmotive in Wagners Werken, sind bereits erkennbar. Freilich, die rhythmische Ouvertüre erinnert an Adolphe Adam und Daniel François Esprit Auber, im Übrigen auch an den Stil der italienischen Opera buffa eines Donizettis und Rossinis. Und bereits in dieser frühen Oper erkennt man deutlich eines der zentralen Themen des Komponisten, nämlich die Unvereinbarkeit von Erotik als dionysischem- und der „hohen“ Liebe als apollinischem Prinzip, welches Thema später im Tannhäuser auftauchen sollte. Die äußerst witzige Inszenierung dieser komischen Oper hatte bereits 2013, anlässlich des 200. Geburtstag des Meisters, Premiere. Aron Stiehl, seit 2020 Intendant des Stadttheaters Klagenfurt, hatte Regie geführt. Neben zahlreichen Gags ist vor allem der Verweis auf die zwölf Weihnachtstage, die vom 25. Dezember bis zum 6. Januar (Epiphanias Nacht) dauerten.

Zu Shakespeares Zeit wurden die 12 Weihnachtstage als Beginn der Karnevalszeit mit Maskenspielen gefeiert, in denen die Menschen ihre geschlechtlichen und gesellschaftlichen Identitäten durch Verkleidung vorübergehend wechselten. Das Bühnenbild von Jürgen Kirner ermöglichte durch hohe Wände und Kästen schnelle Szenenwechsel, die der raschen Dramaturgie der Oper zugutekamen. Die sinnlich-triebhafte Ebene symbolisierten exotische Pflanzen in einem angedeuteten Dschungel, während ein leuchtendes Kreuz die Szene als Kloster kennzeichnet. Statthalter Friedrich sitzt vor einem Schrank mit vielen nummerierten Schubfächern, die ihn als Ordnungsfetischist kennzeichnen. Mit ironischem Augenzwinkern hat Sven Bindseil die Kostüme gestaltet. Christian Schatz sorgte für eine abwechslungsreiche Lichtregie. Die Choristen als „Volk“, das am Ende den Siegeskranz erringt, wurde von Thomas Eitler-de Lint präzise auf ihre mannigfaltigen szenischen wie sängerischen Aufgaben exzellent vorbereitet. Matthias Foremny, der bereits die Premiere 2013 dirigiert hatte, leitete auch dieses Mal das Gewandhausorchester mit Umsicht und größtenteils zufriedenstellend. Der finnische Bassbariton Tuomas Pursio gab den in seinen psychischen Zwängen verhafteten Statthalter Friedrich von Sizilien in Abwesenheit des Königs.

Stefan Sevenich hatte für Brighella, den Chef der Polizeidiener, seinen veritablen Bassbariton erklingen lassen. Der finnische Tenor Dan Karlström und der in Dortmund geborene Tenor Mirko Roschkowski gaben das Freundespaar Claudio, der eingekerkert wird, und Luzio in jugendlicher Frische. Der irische Bariton Padraic Rowan gefiel als Wirt Danieli, unterstützt durch Tenor Martin Petzold , Mitglied des Leipziger Thomanerchors, als dessen Diener Pontio Pilato. Der auf Färöer gebotene Tenor Herfinnur Árnafjall und der deutsche Bariton Franz Xaver Schlecht ergänzten rollengerecht in den Dienerrollen von Antonio und Angelo . Manuela Uhl glänzte als Claudias Schwester Isabella mit glockenhellem Sopran. Als ihr früheres Kammermädchen Dorella gefiel Magdalena Hinterdobler mit gut geführtem Sopran und keckem Wesen. Friedrichs verlassene Frau Mariana war in der Kehle von

Nina-Maria Fischer bestens aufgehoben. Wer hätte Richard Wagner eine solche südländische Leichtigkeit, gewürzt mit viel Humor und Leidenschaft, jenseits von Liebestod und Weltenbrand schon zugetraut? Das Publikum war begeistert und goutierte diese Rarität im Œuvre von Wagner mit langanhaltendem Applaus und zahlreichen Bravo-Rufen.

Harald Lacina, 26.6.22

Fotos: Kirsten Nijhof

MASKERADE

2. Kritik

Die Oper Leipzig ist bekannt für ihren Mut, auch Opern abseits des gängigen Repertoires aufzuführen – man denke nur an Wagners Frühwerke Die Feen, Das Liebesverbot und Rienzi. Nun wurde am Haus Carl Nielsens Komische Oper Maskarade inszeniert, die 1906 in Kopenhagen ihre Uraufführung erlebte und als dänische Nationaloper gilt. Das Stück fußt auf dem gleichnamigen Schauspiel von Ludvig Holberg und erzählt von den beiden Geschäftsfreunden Jeronimus und Leonard, die ihre Kinder Leander und Leonora verheiraten wollen. Diese haben sich bei einem Maskenball allerdings in andere Partner verliebt. Zu Beginn sieht man Leander und seinen Diener Henrik nach der durchzechten Nacht in einer Herrensauna – die leeren Sektflaschen in den Armen, die bunten Spitzhütchen noch auf den Köpfen. Cusch Jung hat die Geschichte mit leichter Hand inszeniert und dabei seine Erfahrungen als Chefregisseur der Musikalischen Komödie Leipzig eingebracht. Ausstatterin Karin Fritz stellte dafür sehr unterschiedliche Szenen auf die Drehbühne – die Sauna, einen Kosmetiksalon, in dem sich Jeronimus’ Gattin Magdelone pflegen lässt, das Arbeitszimmer des Gatten mit Landkarte, Tisch und Stühlen, eine nüchterne Hafenlandschaft mit zwei hohen Container-Wänden und schließlich der Ballsaal mit einem roten Samtvorhang und extravaganter futuristischer Deckenbeleuchtung aus unzähligen Glasflaschen. Opulent sind die Kostüme, vor allem beim Ball, wo es bunte Roben, Federschmuck und aufwändigen Kopfputz mit Insekten und Blüten zu bestaunen gibt. Die flotte Choreografie von Oliver Preiß hat großen Anteil an der starken Wirkung des 3. Aktes und die drei Tänzer Elisa Fuganti Pedoni, Germán Hipólito Farias und Davide De Biasi bringen sich mit viel Lust und Können in die frechen Travestie-Nummern und homoerotischen Episoden ein. Auch der Chor der Oper Leipzig (Einstudierung: Thomas Eitler-de Lint) ist mit Spaß und Temperament bei der Sache.

Nicht zuletzt sichert Dirigent Stephan Zilias am Pult des Gewandhausorchesters der 3. Aufführung am 15. 5. 2022 den Erfolg, indem er Nielsens Musik mit ihrem geistreichen Witz, ihrem sprühenden Esprit, den wirbelnden Turbulenzen und lyrischen melodischen Inseln mit Schwung, Delikatesse und dabei stets großer Umsicht ausbreitet.

Nicht ganz ausgewogen ist die Besetzung, welche Patrick Vogel als Leander mit lyrischem Tenor anführt. Sein schwelgerisches Duett mit Leonora, seiner Angebeteten, markiert den musikalischen Höhepunkt, denn mit Magdalena Hinterdobler steht dem Tenor eine Sängerin von hoher Kunstfertigkeit und substanzreicher Stimme zur Seite. Das zweite Paar des Stückes erreicht dieses Niveau nicht. Das liegt vor allem an Marek Reichert, der als Henrik mit gutturalem Bariton wenig Eindruck macht. Matt klingt besonders die Mittellage und die nötigen Falsett-Töne stehen ihm nicht zu Gebote. Einzig im forte in der oberen Lage gibt es zufrieden stellende Momente. Henriks Interesse gebührt Leonoras Zofe Pernille, die Sandra Janke mit gebührenden Soubretten-Tönen ausstattet. Die Nebenrolle der Magdelone (mit wüster Frisur) füllt Barbara Kozelj mit strengem Mezzo und exaltiertem Auftritt solide aus.

In zwei Charaktertenor-Partien bewähren sich Sven Hjörleifsson als wunderlicher Leonard, der zuweilen an den Franz aus Offenbachs Hoffmann erinnert, und Dan Karlström als Arv, der neben den geforderten Buffotönen auch über lyrische Valeurs verfügt. In zwei weiteren Partien wetteifern Bässe um die Publikumsgunst – Magnus Piontek als Jeronimus mit ausladender Stimme, aber auch schlichtem Empfinden für so eine schlichte Weise wie „Schön war es in alten Tagen“, und Sejong Chang, der den Nachtwächter mit solch profunder Stimme singt, dass man die Kürze seine Partie bedauert. Ein flotter Kehraus in Gesang und Tanz beendet das Stück, denn Leander und Leonora sind glücklich vereint.

Bernd Hoppe, 21.5.22

MASKARADE

Besuchte Premiere am 23.04.22

Gehobene Unterhaltung

TRAILER

Die letzte Premiere des Opernintendanten Ulf Schirmer, an der er aktiv nicht beteiligt ist, gilt Carl Nielsens selten gepielter Komischer Oper "Maskarade" (dänische Schreibweise!), die er vor vielen Jahren bei der DECCA als Gesamtaufnahme eingespielt hatte. Carl Nielsen ist wohl der bedeutendste dänische Komponist und bei uns vor allem durch seine Sinfonien bekannt; doch auch "Maskarade" taucht etwas häufiger in den Spielplänen auf, so an der Oper Frankfurt schon in dieser Saison. Oft wird das Werk als dänische Nationaloper bezeichnet, doch als typische Nationaloper kann man sie nicht bezeichnen, denn weder tümelt sie in der Musik typisch dänisch, noch hat die Handlung ein irgendwie patriotisches Thema; vielleicht sollte man sie einfach als die bekannteste dänische Oper nennen. Das gereimte Libretto der um 1906 komponierten Oper fußt auf eine Komödie des großen (dänischen!) Dichters Ludvig Holberg. Zwei ältere Hagestolze wollen ungefragt ihre Kinder verheiraten, die sich allerdings schon auf dem Maskenball ineinander verliebt haben. Alles strebt auf einen finalen Maskenball zu, auf den alle, bis auf den einen besonders renitenten Vater wollen, der prompt düpiert wird. Drei Dienstfiguren, wie aus der italienischen Commedia dell`arte, lassen aus dem "Jung gegen Alt" auch ein Spiel zwischen den Sozialstrukturen werden. Die Handlung kommt also etwas harmlos daher, die Übersetzung wirkt manchmal recht bieder, manchmal jedoch auch entzückend schrullig voll altertümlicher Wendungen, und bringt bei guter Textverständlichkeit durchaus einige Lacher. Nielsen Musik fängt in ihrer Vielgestltigkeit das gesamte Spektrum des Komponisten ein, bezaubernd instrumentierte Spätromantik, trifft raffinerte Technik des Satzes, daneben fast allzu schlichte Melodik, moderne Konversationsszenen neben fast italienisch wirkender Ensemblekunst. Doch Alles insgesamt wirkt wie von leichter Hand mit grundsätzlicher Fröhlichkeit durchleuchtet. Vielleicht kein direktes "Meisterwerk", doch absolut spielenswert.

Man hat sich an der Leipziger Oper für Cusch Jung als Regisseur entschieden, der sich vor allem als versierter Fachmann für das musikalische Unterhaltungstheater (Musical und Operette) ausgewiesen hat, einem Fach, das gerne mal unterschätzt wird. Die Rechnung geht auf; und Jung versucht nicht, das Ei neu zu erfinden, sondern das Werk mit seinen biederen Brüchen möglichst gut auf die Bühne zu stellen. Wichtigen Anteil daran hat die Ausstatterin Karin Fritz, die Bühnenbilder mit vielen Anspielungen an skandinavisches Design, durchaus modern, wie elegant, selbst die farbigen Schiffscontainer wirken so schön, das das finale Bild des Maskenballes mit den hinreißenden Fünfziger-Jahre-Kleidern einen verdienten Szenenapplaus bekommt; die Sauna des ersten Bildes finde ich persönlich mit ihrer an Alvar Aalto erinnernden Optik noch schöner, trotz des Kronleuchters des Balles, der aus 466 Flaschen besteht! Im Ballakt, aber auch vorher, wird durch den Choreographen Oliver Preiß sehr gelungen das nötige tänzerische Element involviert. Man hat dabei die Komödie, die eigentlich im Jahr 1723 spielt, behutsam an unsere Zeit gerückt.

Ja, wir haben auch immer noch Corona-Zeit, die ja in der Öffentlichkeit gerne vergessen wird, doch an den Theatern durch Umbesetzungen und Erkrankungen sehr präsent ist. Was tun , wenn bei einer solchen Opernrarität, zwei Tage vor der Premiere "der Tenor" krank wird. Mit Glück einfach den wohl besten Interpreten der Partie an Land ziehen: Gert Henning Jensen hatte schon in Schirmers Aufnahme vor sehr vielen Jahren den jungen Tenorliebhaber Leander gesungen und macht den äußerst gelungenen Sprung, allerdings auf Dänisch. Jensen gelingt es auf der Bühne immer noch glaubhafte Jugendlichkeit zu versprühen und erfreut durch leuchtenden Tenorgesang und enorme Spielfreude. Die anderen Sänger sind ebenfalls hochmotivert und, was wirklich sehr auffällig ist, alle von hervorragender Textverständlichkeit (sogar das Dänisch des Einspringers kann man verstehen!), was auch einen Teil des Erfolgs ausmacht. Der oberbiestige Papa Jeronimus liegt in der sonoren Basskehle von Magnus Piontek gerade recht, wie seine Angetraute Magdelone mit dem samtigen Alt von Barbara Kozelij ausgestattet ist, bloß die ältliche Mutter nimmt man der attraktiven Sängerin schwerlich ab. Ein Kabinettstück in der Darstellung eines viel älteren Mannes gelingt Sven Hjörleifsen als lebensfroherer Papa Leonard, hier passend ein geschmeidiger Tenor.

Das Liebespaar zu komplettieren, gefällt Theresa Pilsl mit angenehm tremolierendem Sopran, die stimmlich wunderbar Gert Henning Jensens Tenor ergänzt. Musikalisch wichtig ist der Diener Henrik, ein wenig Mozarts Figaro nahegelegt, ist er mehr Leanders Freund, als angestellt. Marek Reichert singt ihn mit substanzreichem Bariton, bleibt aber als Figur etwas steif. Die kleinere Dienerrolle bietet Dan Karlström , sein Arv wirkt stimmlich und szenisch auf den Punkt. Dem Henrik zugesellt wird Leonores selbstbewußte Zofe Pernille, Sandra Janke weiß mit präsentem Mezzosopran für sich einzunehmen. Unter den vielen kleineren Gesangspartien sticht gesanglich und komödiantisch Fredrik Essunger als Maskenverkäufer heraus. Der Chor der Oper Leipzig zeigt seine Qualitäten szenisch, tänzerisch und gesanglich vor allem beim Maskenball. Stephan Zilias läßt das Gewandhausorchester schier aufleuchten, vor allem in der Ouvertüre und im Vorspiel zum zweiten Akten hört man Verzauberndes. Er sorgt aber auch für unglaubliche Durchhörbarkeit des Orchestersatzes, was ein Grund der beachtlichen Textverständlichkeit ist. Lediglich kleine Pausen zerreissen manchmal den Konversationsfluß auf der Bühne.

Von dieser Unterhaltungsnummer und der freundlichen Spätromantik Nielsens sichtlich überrascht, gab sich das Publikum gerne dem Verschnaufen des Alltags mit Krieg und Krankheit hin. Es wurde gekichert und gelacht und sich einfach mal erfreut. Die optische Schönheit der Ausstattung, nicht hoch genug zu veranschlagen dank Karin Fritz, tat das ihrige dazu. Großer und berechtigter Schlussjubel. Vielleicht ist "Maskarade" nicht das Meisterwerk, auf das die Welt gewartet hat, aber die Produktion bringt die besten Seiten der Oper zum Funkeln. Eine Reise nach Leipzig lohnt sich.

Martin Freitag, 26.4.

Fotos von Kirsten Nijhof

Lohengrin als Kammerspiel

Zweite Kritik

Nach der Absage von Katharina Wagner für die Neuinszenierung von Richard Wagners Lohengrin am Opernhaus Leipzig fiel es dessen Künstlerischem Produktionsleiter Patrick Bialdyga zu, in kürzester Frist für einen Ersatz zu sorgen. Er nutzte seine Kurzfassung des Werkes von 2020, die Corona bedingt ohne Chor auskommen musste, für eine Überarbeitung – diesmal mit dem Chor, der im Hintergrund in einem zweistöckigen Bühnenaufbau (Norman Heinrich) positioniert ist und zumeist im Dunkel bleibt. Immerhin sind der Chor und Zusatzchor der Oper Leipzig (Thomas Eitler-de Lint) wenigstens akustisch deutlich vernehmbar und glänzen in den großen Chorszenen mit Kraft und Wohllaut.

Die Idee des Regisseurs, die Romantische Oper als Kammerspiel zu inszenieren, mutet seltsam an. Er verzichtet auf große Tableaus und Aufmärsche, konzentriert das Geschehen in einem halbhohen grauen Raum, dessen hintere Wand fünf schmale Öffnungen aufweist und der mit langen Tischen und Stühlen ausgestattet ist. Pausenlos wird das Mobiliar zu verschiedenen Schauplätzen geordnet – zum Kampfplatz für das Duell zwischen Lohengrin und Telramund, das Duett zwischen Elsa und Ortrud, das Brautbett und ein Podest für Lohengrins Abschied. Darüber hinaus gibt es merkwürdige Einfälle – so Telramund als Blinden zu zeichnen, der noch dazu an einem Schachbrett sitzt und durch seine Behinderung im Kampf mit dem Schwanenritter von vornherein benachteiligt ist. Ungewöhnlich geführt ist auch der Heerrufer (Martin Häßler mit jugendlichem Bariton) im Business-Anzug (Roy Böser & Jennifer Knothe), mit dem Ortrud ein Verhältnis hat, wovon mehrere Verführungsszenen zeugen. Am Ende des 2. Aufzuges eskaliert die Situation, wenn der Heerrufer eine Pistole auf Lohengrin richtet, der ihn entwaffnet und auch Ortrud vor dem Suizid bewahrt. Wenn am Ende der vermisste Gottfried unter einem Haufen von Schwanenfedern hervor kriecht und Ortrud den Heerrufer anstachelt, den Knaben zu erschießen, richtet dieser die Waffe auf Ortrud selbst. Sonst erschöpft sich die Inszenierung in Arrangements an der Rampe, in willkürlichen Auftritten und Abgängen sowie abgegriffenen Bildern wie einem Sektkübel im Brautgemach.

Auch für den Stargast des Abends, Klaus Florian Vogt in der Titelpartie, fand die Regie keine attraktiven Auftritte. Im grauen Pullover kommt er wie beiläufig von links herein, im Arm eine Glaskugel mit einem weißen Schwan. Zunächst hört man seinen knabenhaften, anämischen Tenor, der erst später an Kontur gewinnt. In der Höhe verfügt die Stimme inzwischen an metallischer Durchschlagskraft. Im Brautgemach trägt er einen Gehrock, klingt anfangs keusch und bar jeder Sinnlichkeit. Die Gralserzählung absolviert er souverän und stattet sie mit überirdischen Tönen aus.

Elsa in Gestalt von Gabriela Scherer wird schon im Vorspiel in einem Spot gezeigt, wo sie von Ortrud Gottfrieds Kleidungsstücke erhält. Die Stimme der jugendlich-dramatischen Sopranistin ist warm und empfindsam, darüber hinaus vorbildlich in der Artikulation. Und sie verfügt auch über die Kondition zur Bewältigung der ausgedehnten Brautgemach-Szene. Kathrin Göring als blonde Gegenspielerin Ortrud im blauen Hosenanzug beherrscht die Bühne durch ihre enorme Präsenz. Dem hellen Mezzo fehlt es vielleicht an interessanter Farbe, nicht aber an Kraft und Charakter. Fulminant gerät die Götteranrufung, brutal attackiert sie danach Elsa in beider Duett, um ihr danach beim Brautchor heuchlerische Komplimente zu machen. Tuomas Pursio brauchte als Telramund einen ganzen Aufzug, um seinen tremolierenden, verquollenen Bariton in Form zu bringen. Im 2. Aufzug gab es dann imponierende Ausbrüche von grimmigem Ausdruck. Randall Jakobsh muss als König Heinrich ständig eine Papp- mit der goldenen Krone wechseln. Der Bass klingt dumpf und brüchig, dazu limitiert in der Höhe.

Christoph Gedschold hält mit dem Gewandhausorchester Bühne und Graben souverän zusammen. Dem ersten Vorspiel fehlt es noch an ätherischem Zauber, aber die düstere Stimmung der Einleitung zum 2. Aufzug trifft der Dirigent genau. Beeindruckend geformt sind die großen Ensembles der Aktschlüsse, betörend ist der Streicherglanz im Duett Elsa/Ortrud. Nach der 2. Aufführung der Neuinszenierung am 3. 4. 2022 spendete das Publikum reichen Beifall. Wagner 22 in Leipzig ist nun komplett und kann im Rahmen der Festtage im Juni/Juli als geschlossener Zyklus mit 13 Werken gezeigt werden.

Bernd Hoppe, 5-4-2022

Bilder siehe unten!

26. März 2022

Das Opernhaus Leipzig komplettiert mit Lohengrin sein Wagner-Repertoire.

Patrick Bialdyga inszenierte unter extremer Zeitnot anstelle von Katharina Wagner.

Die Lohengrin-Inszenierung von Patrick Bialdyga, deren Premiere wir am 26. März 2022 besuchten, ist der Schlussstein des Hauses für sein Wagner-Repertoire aller dreizehn abgeschlossenen Bühnenwerke des in Leipzig geborenen Dramatikers und Komponisten.

Ursprünglich wollte die Urenkelin des Komponisten Katharina Wagner, als ihren zweiten Anlauf im Leipziger Haus, die Oper bereits im November 2020 auf die Bühne bringen. Ihre schwere Erkrankung und die Corona-Pandemie führten zu einer Verschiebung des Vorhabens in das Frühjahr 2022. Mangelnde Kommunikation, Missverständnisse, was immer auch, hatte zur Folge, dass Frau Wagner sich ausschließlich auf eine Parallel-Inszenierung in Barcelona konzentrieren möchte und die Arbeit in Leipzig beendete.

Das Vorhaben der Oper Leipzig, mit dem Projekt „Wagner 22“ in einem dreiwöchentlichen Festival alle dreizehn Werke als Eigenproduktion aufzuführen, machte aber eine Neuinszenierung unabdingbar.

Am 7. Februar 2022 begannn Patrick Bialdyga mit dem Bühnenausstatter Norman Heinrich, dem Kostümbildner Roy Böser, dem Chorleiter Thomas Eitler-de Lint und den Gesangssolisten mit der Inszenierungsarbeit, um innerhalb von sieben Wochen mit „heißer Nadel“ die vorgestellte Wagener-Interpretation zu stricken.

Regietheater im Opernhaus ist bekanntlich nicht jedermanns Sache. Aber was Bialdyka mit dem zweiten Akt des Lohengrins auf die Bühne brachte, wie er das Wagnersche Anliegen dieser Schlüsselszenen zum Kammerspiel regelrecht eindampfte, grenzt für mich an Vollkommenheit. Auf der ansonsten kahlen Spielfläche symbolisierten unterschiedliche Anordnungen von drei wuchtigen Tischen und fünf Stühlen die Handlungsfäden, die sonst Statisten und Chor bewerkstelligen mussten, so dass der Chor auf die Hinterbühne verbannt werden konnte.

Das Schachspiel des Telramund aus dem ersten Akt, wo bereits der Nichtsehende die Logik der Figurenbewegungen nicht beherrschte, wurde von Ortrud durch esoterisches Kartenlegen ersetzt. Auch als Lohengrin vergeblich versuchte, das Schachspiel wieder „ins Spiel“ zubringen, waren das Verfremdungsaspekte, die Handlungen zügig voranbrachten.

Schlüssig auch, wenn Elsa und Ortrud um den in der Glaskugel eingeschlossenen Schwan streiten; dazu brauchte man kein Textbuch. Eine Besonderheit der Inszenierung und voller Symbolkraft war das erotische Verhältnis des Herrufers mit Ortrud: mal spielte es sich in Gegenwart des blinden Telramund ab und mal vergewaltigte Ortrud den verdutzten Beamten. Letztlich verhindert er aber Ortruds Suizid. Die Brautgemachs-Szene gestaltete die Regie fast klassisch, auch wenn das Brautbett aus den drei Tischplatten und symbolischen Schwanenfedern recht spartanisch gebildet war.

Elsas Trauer um den erschlagenen Telramund erinnerte, dass doch vor Ortruds Intrige des ersten Aktes eine intensivere Beziehung zwischen Elsa und Telramund existiert haben musste, war da aber nicht schlüssig thematisiert gewesen. Offenbar hatte sich Bialdyka etwas in der, durchaus Wagner-adäquaten Idee, Telramund als den Nichtsehen-Könnenden und den das Figurenspiel Nichtbeherrschenden darzubieten, doch etwas verrannt. Deshalb kam es im ersten Akt zu wenig schlüssigen, absurden Abläufen, die nach meinem Empfinden den hervorragenden Eindruck seiner Arbeit schmälerten.

Dass die Oper tragisch enden muss, hat bereits Wagner hinein komponiert, indem er Elsa und Lohengrin mit unvereinbaren Tonarten aufeinander prallen lässt.

Bialdyga Anliegen, das persönlichen Ringen der Protagonisten um Vertrauen, Zuneigung und Macht, um die Geschichte sehr einsamer Menschen, darzustellen, ist ihm gelungen.

Als Richard Wagner im Sommer 1846 im „Schäferschen Gut“ zu Graupa seine romantische Oper „Lohengrin“ konzipierte, wollte er zunächst einen ziemlich ausgedehnten Schlussakt gestalten. Die Gralserzählung hatte einen zweiten Teil, in dem Lohengrin eindrucksvoll die Meerfahrt des Schwans mit dem Schifflein schildert. Zudem plante Wagner in der ersten Lohengrin-Kompositionsskizze auch ein zartes „Lied des Schwanes“, bevor dieser in den herzoglichen Sohn Gottfried zurück verwandelt werde:

Leb wohl, du wilde Wasserflut,

Die mich so weit getragen!

Leb wohl, du Welle blank und rein,

Durch die mein weiß´ Gefieder glitt!

Am Ufer harrt mein Schwesterlein,

Das soll von mir getröstet sein.

Wagner habe „ wegen der Notwendigkeit dramatischer Haushaltung“ auf dieses Schwanenlied verzichtet und den zweiten Teil der Gralserzählung vor der Weimarer Uraufführung 1850 ebenfalls gestrichen, um die Tenöre nicht über Gebühr zu belasten. Von Bialdyga wurde die Rückwandelung des Erben von Brabant prosaischer vollzogen.

Das aufgebotene Ensemble der Singenden und Spielenden war hervorragend:

Den Lohengrin von Klaus Florian Vogt sollte man nicht mehr mit normalen Maßstäben messen. Seine Stimme hatte eine absolut sichere Führung, verfügte über alle Ausdrucksmöglichkeiten und verliert auch im dramatischen Bereich nichts von ihrer Klangschönheit. Seine Gralserzählung überzeugte mit lyrischen und dramatischen Aspekten. Die betörende Schönheit seiner „Taube“ können wenige Tenöre in dieser Liga bieten.

Gabriela Scherer sang ihre Elsa mit ausdrucksstarkem, variantenreichem, dynamischen Sopran, den sie fast beliebig lyrisch-zart als auch dynamisch einsetzen konnte. Nichts wirkte angestrengt, wenn sie die Elsa als unschuldige, romantische, liebenssehnsüchtige darstellerisch und sängerisch exzellent bietet. Als Ortrud überraschte uns eine starke Kathrin Göring. Verschlagen und diabolisch bot sie eine Machtpolitikerin und Manipulatorin mit kräftigem energiegeladenem Gesang, der durchaus auch maliziös über den Bühnenrand kommen konnte. Als Königsmacherin ging sie ohne Skrupel regelrecht über Leichen, um sich selbst an die Spitze Brabants setzen zu können.

Sehr stark und glaubwürdig als Friedrich von Telramund agierte auch Simon Neal. Er demonstrierte überzeugend, zutiefst im Recht zu sein, ohne zu wissen, dass er nur eine Marionette war. Einen respektablen König Heinrich der Vogler gestaltete Günther Groissböck mit seinem kraftvoll-geschmeidigen Prachtbass.

Der Heerrufer von Mathias Hausmann überzeugte mit der klaren und kräftigen Stimmführung seines wohlklingenden Baritons, wobei er auch darstellerisch einige Petitessen meistern musste.

Der Chor der Oper Leipzig bestach mit seiner Präzision, Geschlossenheit insbesondere in den leisen Passagen und den vielstimmigen Chorsätzen.

Das Gewandhausorchester mit dem Dirigat Christoph Gedscholds lieferte den Orchesterpart mit dem derzeitigen Niveau des Klangkörpers ab. Die Bläser sind erstklassisch, aber es fehlt der Kapelle derzeitig der weiche Streicherteppich und auch etwas die Präzision, so dass das „Lohengrin-Vorspiel“ die Vorstellung unwürdig einleitete.

Aber da sind wir doch etwas mäkelig auf hohem Anspruch, denn die Sängerbegleitung schien doch recht sängerdienlich und Gedschold konnte auch einige Glanzlichter setzen. Große Begeisterung der Besucher, die die Premieren-üblichen Buhrufe erstickten, über diese würdige Repertoire-Komplettierung.

Bilder (c) Kirsten Nijhof

Thomas Thielermann 29.3.2022

21. November 2021 3. Aufführung

Die Meistersinger von Leipzig 2021

Ein Versöhnungsversuch des Regietheaters mit dem konventionellen Publikum

Unser Besuch der Premiere der neuen Leipziger „Meistersinger-Inszenierung“ war dem Chemnitzer „Tristan“ zum Opfer gefallen. Die zweite Vorstellung blockierte das „Schuch-Gedenkkonzert“ in Dresden. Aber die Fachkritik der Arbeit des Briten David Poutney war derart differenziert, zum Teil unsicher, dass letztlich die Neugier siegte, sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen und die letzte Aufführung vor der neuerlichen Corona-Schließung zu besuchen.

Sollte am 26. März des kommenden Jahres die Lohengrin-Inszenierung der Katharina Wagner noch über die Bühne gehen, so verfügt die Oper Leipzig als eine der wenigen Häuser weltweit über den kompletten Reigen der Bühnenwerke Richard Wagners einschließlich der Frühwerke. Mithin bleibt der Oper Leipzig unbedingt auch die Aufführungskompetenz der Werke des Sohnes der Stadt.

Was bei den Regietheater-Aufführungen guter Häuser üblicherweise bleibt, ist der musikalische Eindruck. Die Musiker des Gewandhausorchesters waren vor allem professionell-souverän und das Dirigat Ulf Schirmers eben wie Ulf Schirmer, eben etwas direkt, Wohlmeinende sagen prägnant, und nicht immer bühnenfreundlich. Herausragendes boten die Holzbläser des Orchesters und über weite Strecken die beiden Chöre dank der Einstudierung en von Thomas Eitler-de Lint.

Den Hans Sachs sang mit seiner doch in allen Lagen prachtvollen Baritonstimme James Rutherford als einen eloquent, altersweisen, in sich ruhenden, geradlinigen Menschen und nicht den besserwissenden Künstler. Packend beeindruckte sein Fliedermonolog und der Wahn-Monolog. Die im Haus als Hochdramatische bewährte Elisabet Strid bewies, dass sie ihre enorme Stimme auch mädchenhafter, lyrisch-verhaltener, zerrissener einsetzen kann und damit die Eva bravourös überzeugend darbot. Die Magdalena der Haus-Mezzosopranistin Kathrin Göring fand ich charakteristisch gut spielend, vor allem spannend in den Szenen mit dem bravourös-balcantisch singenden David von Matthias Stier, einem ausgesprochenen Komödianten.

Mit seiner souveränen Strahlkraft und dem verführerisch-lockerem Spiel des Magnus Vigilius war ein passgenauer Walter von Stolzing aufgeboten, der letztlich alle Wünsche erfüllte.

Der stimmlich gewaltige Bassist Randall Jakobsh aus Kanada führte die Riege der Meistersinger als Veit Pogner eher unauffällig an. Die Gruppe mit Sven Hörleifsson als Kunz Vogelsang, Marek Reichert als als Konrad Nachtigall, Trick Vogel als Balthasar Zorn, Alvaro Zambrano als Ulrich Eißlinger, Paul Kaufmann als Augustin Moser, Franz Xaver Schlecht als Herrmann Ortel, Roman Astakhov als Hans Schwarz und Jean-Baptiste Mouret als Hans Foltz waren gesanglich und darstellerisch richtig in Ordnung, fielen vor allem durch ihre prachtvollen Gewänder von Marie Jeanne Lecca auf. Jedoch lediglich Tobias Schnabel konnte sich aus der Gruppe als Fritz Kortner profilieren.

Der Sixtus Beckmesser, dargestellt vom ausgezeichnet singenden Mathias Hausmann, gehört zwar auch, als der eigentlich gebildetere Stadtschreiber, zu den Meistersingern. Er war aber komplett in schwarz gekleidet und mit einem Käppchen ausgestattet. In den Premierenkritiken ist die zwielichtige Aufmachung des hervorragend agierenden Matthias Hausmann untergegangen, weil er da nur Playback agierte. Ein Ersatzmann sang und Hausmann begeisterte das Fachpublikum mit seiner pantomimischen Leistung. Er kann tatsächlich nicht nur singen, sondern auch Slapstick bieten.

Richtig gut besetzt auch war der Nachtwächter mit Sejong Chang

Bezüglich des Musikalischen war der Abend ein großer Gewinn.

Bleibt noch die Meinungsbildung zur Inszenierung von David Poutney:

Natürlich ist es bei der reichhaltigen Rezeptionsgeschichte der „Meistersinger“ inzwischen schwierig, etwas wirklich Neues auf die Bühne zu bringen. Das Stück auf die Dreiecksbeziehung und die Liebesgeschichten zu konzentrieren oder es als simple Volkskomödie zu inszenieren wagt heutzutage wohl kein Regisseur, der irgendwo noch weiter beschäftigt werden möchte.

Vor diesem Vorwurf hat der Brite Leslie Travers den Regisseur bewahrt, indem er parallel zur Handlung mit seinen Bühnenbauten eine Geschichte mit Episoden aus der deutschen Historie erzählt, (fast) ohne in die Handlung einzugreifen:

Im ersten Aufzug wurde uns ein Miniatur-Nürnberg als eine florierende mittelalterliche Stadt vorgestellt. Die einem Amphitheater nachempfundene Umrandung der Stadt wurde von Handwerkern weiter mit Patrizier-Häusern bebaut. Diese erwiesen sich dann allerdings als die Sitze der Meistersinger. Die Singenden und Spielenden mussten sich von einer recht geschickten Personenregie ohne rechte Not in den Gassen durchwursteln lassen, aber es passte schon.

Der zweite Aufzug erlaubte uns einen Blick aus dem Vorraum des Sachs´schen Hauses auf das Mini-Nürnberg. Die an das Nürnberger Reichsparteitagsgelände erinnernde Beton-Umrandung der Stadt wirkte mit ihrer Leere schon bedrohlich. Und tatsächlich stürzten vom rechten Treppenteil schwarzgekleidete Horden auf die vom linken Treppenteil stürmende rotgekleidete Gruppe und lieferten eine deftige „Prügelfuge“ ab, während das Nacht-gewandete Nürnberger Bürgertum von der mittleren Dammkrone, teils entsetzt, teils interessiert, zuschaute. Die Weimarer Demokratie war zerschlagen, und wer es noch nicht begriffen hatte, dem wurde ein Video vom zweiten Weltkrieg einschließlich des zerstörten Landes eingespielt.

Die Trümmer der Auseinandersetzung wurden am Beginn des Schlussbildes beseitigt und von fleißigen Handwerkern wurde eine Miniaturausführung des Berliner Reichstags, als Symbol der deutschen Wiedervereinigung in der Mitte der Festwiese aufgebaut.

Da beschlich mich sogar der Verdacht, ob bei der Betrachtung deutscher Geschichte durch die beiden britischen Herren nicht Margret Thatchers Misstrauen gegen ein einheitliches Deutschland unterschwellig zu deren Gedankengut gehört. Dieser Gedanke kam mir, als das Reichstagsmodell als Podest der Preislied-Sänger genutzt wurde und Walter von Stolzing beim Singen seines Triumphlieds auf

unserem Parlament herumtrampelte.

Eine Rezensentin der Premiere beklagte, dass der historische Kontext der Inszenierung vor dreißig Jahren abschloss und regte an, dass Poutney die Demokratiedefizite der Sachsen hätte reflektieren oder Beckmesser als Querdenker aufmarschieren lassen können.

Die „Schusterstube“ war als Kammerspiel, da wo von Wagner vorgesehen, zwischengeschaltet und mit den unumgänglichen Verfremdungen versehen, in dem der bis zu diesem Teil der Vorstellung in moderner Freizeitkleidung agierende Stolzing aus der Dusche des mittelalterlichen Hauses kam, sich die Haare trocknete und anschließend in Weiß gewandet wurde. Gleiches passierte auch David, der bis dahin mittelalterlich gekleidet war, und der Magdalena. Die Eva kam schon im Brautkleid auf die Szene, so dass das „Quintett“ nur Hans Sachs aus der „Orgie in Weiß“ ausschloss.

Im Finale erhielten auch die Gender-Feministen ihr Sahnehäubchen: als Stolzing nämlich doch noch die Macho-Meisterketteakzeptierte, verließ Eva, schon wieder zeitgemäß gekleidet, mit einer Gruppe junger Frauen fluchtartig die Szene.

Den Besuchern hat es offenbar gefallen. Selbst bekennende „Konservative“ äußerten sich begeistert.

Bei der Beschäftigung mit der Historie der Aufführungen des Wagners-Werkes in seiner Geburtsstadt, bin ich auf ein Zitat im Programmheft der „Meistersinger-Inszenierung“ der Oper Leipzig von Joachim Herz des Jahres 1960 gestoßen. Das war jene Inszenierung, mit der das Haus eingeweiht worden war. Es gab damals eine heftige Diskussion, ob bei der herrschenden Wohnungsnot ein Opernhausneubau dringlich wäre:

„Das Spiel von den Meistersingern und ihrer Zunft wurde von Wagner ersonnen, um im Gleichnis einer fernen Vergangenheit ein Ziel für die Zukunft abzustecken-ein Ziel, erträumt aus den Misshelligkeiten eines Künstlerlebens und den Stürmen der Jahre 1848; ein Ziel, das auch für uns als schönste und schwerste Aufgabe noch vor uns liegt: Künstler und Volk, Kunstwerk und Gemeinde, Produzierende und Aufzunehmende zu vereinen“.

Thomas Thielemann, 21.11.21

© Kirsten Nijhof

DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG

Besuchte Aufführung am 06.11.21 (Premiere am 23.10.21)

Derbes Fasnachtsspiel

Vielleicht war meine eigene Erwartungshaltung diesmal zu groß, denn ich habe in der Oper Leipzig so viele tolle Abende erlebt; mit Ulf Schirmer am Pult und David Pountney für die Szene standen erstklassige Künstler auf der Besetzung, na, ja, von Anfang an: Schon das Vorspiel ließ nichts Gutes ahnen,denn mir liegt "Meistersinger" als feine Konversationskomödie , so in der wundervollen Aufnahme unter Rudolf Kempe, am Herzen, geschwinde Tempi für den komischen Duktus der Oper mit feinen Übergängen des zwischenmenschlichen Geflechtes der Personnage. Doch Schirmer knallt einem das C-Dur direkt in die Gehörschnecke, sehr blechlastig, einzelne Orchesterstimmen eher gegeneinander absetzend, als zu einem Gesamtklang verbindend. Die Lautstärke wurde dann mit Auftreten der Sänger gekonnt modifiziert, doch die Probleme blieben die ganze Vorstellung über erhalten . Was schlimmer war,man hatte ständig das Gefühl, daß der Draht zwischen Graben und Bühne gestört war. Denn es gab keinen der Hauptprotagonisten, wo es nicht zu Wacklern kam, deutlich den Tempi des Dirigenten geschuldet. Auch der Kontakt zum Chor war nicht ideal, was man vor allem bei den Lehrbuben bemerken konnte; die Prügelfuge geriet dann auch "aus den Fugen". Ein weiteres Problem, oft konnten im Orchester nicht einzelne Töne ausklingen, sondern klangen wie abgewürgt. Insgesamt einrecht uncharmanter "Meistersinger"-Ton. Der schlechteste Eindruck, den mir der eigentlich geschätzte Ulf Schirmer, bisher hinterließ.