THEATER HAGEN

(c) Theater-Hagen.de

Schnupperticket für das Theater Hagen

Am Theater Hagen setzt man das von Bus und Bahn bekannte „9 Euro Ticket“ nun als besondere Aktion bis zum Jahresende 2022 fürs Theater um. Die Sonderaktion berechtigt zum Besuch von fast allen Vorstellungen und Konzerten zum Monatspreis von lediglich 9 Euro. So können nun alle Bürger der Stadt in das sehr sehenswerte Programm des Theaters Hagen reinschnuppern. Ausgenommen von diesem Angebot sind nur der NRW-Slam, Wilfried Schmickler, Guildo Horn – Die Weihnachtsshow, „Morgen, Findus, wird’s was geben" sowie die Schulvorstellungen. Mit dieser außergewöhnlichen Kampagne hofft das Theater Hagen, neue Publikumsschichten zu erreichen, für das facettenreiche Programm begeistern und in den verschiedenen Spielstätten begrüßen zu können.

Gleichzeitig liefert das Theater Hagen auch gleich eine Anleitung wie genau das Ticket funktioniert:

1. 9-Euro-Ticket ab sofort online (www.theaterhagen.de), an der Theaterkasse oder in der Theaterbotschaft (Kampstraße 13) kaufen. Jedes Ticket gilt jeweils einen Monat (Oktober, November oder Dezember), eine automatische Verlängerung gibt es nicht.

2. Freikarte für die gewünschte Veranstaltung vor der jeweiligen Vorstellung an der Abendkasse abholen, alternativ auch bereits 48 Stunden vorher vorbeikommen und sich eine Karte geben lassen. Lieber langfristig planen? Kein Problem! Einfach auf eine Reservierungsliste setzen lassen, 48 Stunden vorher gibt das Theater Hagen Bescheid, falls es ausnahmsweise mal nicht geklappt haben sollte.

3. Theatervorstellungen und Konzerte genießen!

Weitere Informationen und Reservierungen gibt es auch an der Theaterkasse und in der Theaterbotschaft in der Innenstadt zu den üblichen Öffnungszeiten. Auf den Opernfreund warten u. a. Aufführungen von Sour Angelica, Il Trovatore, Die Schöne Helena oder Hänsel und Gretel. Im Bereich des Musicals stehen Aufführungen von Anatevka und Monty Python´s Spamalot auf dem Spielplan. Auch ein Blick in die anderen Sparten sei an dieser Stelle ausdrücklich empfohlen.

Markus Lamers, 05.10.2022

Richard Wagner

Parsifal

Premiere: 20. März 2022

Selbst für große Häuser bedeutet eine Inszenierung von Wagner „Parsifal“ einen erhöhten Aufwand. Umso erstaunter ist man, dass das kleine Theater in Hagen sich jetzt an das Bühnenweihfestspiel wagt. Vor drei Jahren gab es hier bereits eine radikale Inszenierung von „Tristan und Isolde“, weshalb man gespannt war, wie radikal dieser „Parsifal“ ausfallen würde.

Regisseurin Nilufar Münzing bringt das Stück als Geschichte über Menschen, die in einer durch Konsum und Krieg zerstörten Natur leben, auf die Bühne. Erlösung ist hier die Heilung der zerstörten Umwelt. Dieses an sich schlüssige Konzept wird aber hauptsächlich durch das Bühnenbild von Britta Lammers und die Kostüme von Uta Gruber-Ballehr umgesetzt. In der Personenführung bewegt sich Münzing im traditionellen Rahmen einer „Parsifal“-Aufführung, und man kann sich ihre Regie auch in einer Waldlandschaft, Gralsburg und Zaubergarten vorstellen. Die Bühne von Britta Lammers zeigt aber ein zerstörtes Kaufhaus, wo Gurnemanz mit seiner Büchersammlung unter einer Treppe lebt. Manchmal tauchen Wald- und Naturgeister mit Blätterflügeln oder Geweihen oder Flügeln auf dem Kopf auf, was ein schöner poetischer Einfall ist. Der Gral ist ein Bonsai, der im Schlussbild von Kundry und Amfortas eingepflanzt wird und schon nach wenigen Sekunden als großer blühender Baum erstrahlt.

In der Verwandlungsmusik des ersten Aktes erlebt Parsifal nach Einnahme eines halluzinogenen Tees, wie die Welt durch einen Atomkrieg zerstört wird, wie Kundry Jesus auf dem Weg nach Golgatha verlacht und dann von Amfortas niedergestochen wird. Klingsor ist ein größenwahnsinniger und machthungriger Wissenschaftler, der die Welt zerstört. Zum Vorspiel des 2. Aktes sieht man Videos von Fabriken, überlasteten Straßen und Tagebau. Kundry, die im 1. Akt als Umweltaktivistin auftritt, wird von Klingsor unter Zuhilfenahme von Kokain zum Glamourgirl ausstaffiert. Wer die Blumenmädchen sein sollen, wird nicht richtig klar. Vielleicht Schönheitsköniginnen, Modepüppchen oder lebendig gewordene Schaufensterpuppen? Diese postapokalyptische Welt der Inszenierung erinnert an Calixto Bieitos Stuttgarter Inszenierung von 2010 mit ihrer zerbombten Autobahn. Insgesamt hätte man sich aber gewünscht, dass diese ökologische Thematik noch schlüssiger in die gesamte Produktion eingebunden worden wäre. Es kann aber auch sein, dass viele Szenen nicht vollständig durchgearbeitet wurden, denn Intendant Francis Hüsers berichtet vor der Premiere, dass die Probenarbeit unter einer Vielzahl von Corona-Fällen gelitten hätte.

Musikalisch wird die Aufführung von Generalmusikdirektor Joseph Trafton zusammengehalten. Er dirigiert flüssige Tempi und benötigt für den ersten Akt 100 Minuten. Obwohl der kleine Hagener Orchestergraben zu einem Überhang der Bläser führt, findet Trafton zu einer guten Klangbalance der Stimmen und findet mit dem Philharmonischen Orchester Hagen zu einem schönen und farbenprächtigen Mischklang. Die orchestralen Höhepunkte werden groß ausgespielt, gleichzeitig sind Trafton und sein Orchester den Sängern zuverlässige Begleiter. Das Theater Hagen trumpft mit einem starken Wagner-Ensemble auf, das zum größten Teil aus den eigenen Reihen besetzt ist. Angela Davis ist eine großartige Kundry. Sie verfügt eine klangvolle und kräftige Stimme, singt die anspruchsvolle Partie ganz unangestrengt und gleichzeitig sehr textverständlich. Von dem Gekreische und Gekeife, das viele berühmtere Interpretinnen in dieser Rolle hören lassen, ist sie meilenweit entfernt. Stimmlich kann sie besonders in der großen Szene mit Parsifal im 2. Akt auftrumpfen. Die Titelpartie verkörpert als Gast Corby Welch, der lange Jahre Mitglied der Düsseldorf-Duisburger Deutschen Oper am Rhein war. Er stellt den lyrischen Gehalt der Partie in den Mittelpunkt und zeigt den Parsifal im ersten Akt vor allem als trotziges Kind. Die Rolle teilt er sich klug ein, sodass er im 2. Akt an den entscheidenden Stellen mit einigen imposanten Tönen aufwarten kann. Sensationell ist der Gurnemanz von Dong-Won Seo. Er verfügt über einen geradezu balsamischen Bass, der über genügend Volumen und Schmelz verfügt, und genau weiß, was er singt. Seine umfangreichen Erzählungen im 1. Akt und den Karfreitagszauber im 3. Akt gestaltet er klug, dass man ihm immer neugierig zuhört. Starke Rollenporträts bieten auch die beiden Baritone: Insu Hwang ist ein markant kraftvoller Amfortas, Jaco Venter singt den Klingsor mit scharf artikulierendem Bariton. Aus dem durchweg gut besetzten Ensemble der kleineren Partien seinen Penny Sofroniadou als 1. Knappe und 2. Blumenmädchen sowie Evelyn Krahe als 2. Knappe, 6. Blumenmädchen und Stimme aus der Höhe stellvertretend hervorgehoben.

Nach „Tristan und Isolde“ sowie diesem „Parsifal“ darf man gespannt sein, welche Wagner-Oper demnächst in Hagen zu erleben sein wird: Kommen „Die Meistersinger von Nürnberg“ oder vielleicht sogar der ganze „Ring des Nibelungen“. Zutrauen würde man es dem starken Hagener Theater!

Rudolf Hermes, 23.04.22

Bela Bartok:

Blaubarts Burg / Der wunderbare Mandarin

Premiere: 15. Januar 2022

Blaubart im Knast und ein gegenderter Mandarin

Neben Henry Purcells „Dido and Aeneas“ ist Bela Bartoks „Blaubarts Burg“ einer der Opernhits der Corona-Pandemie, schließlich benötigt man für das pausenlose Stück nur zwei Akteure. An Rhein und Ruhr gibt es in dieser Saison gleich vier Produktionen: Essen und Düsseldorf spielen den Einakter als Einzelstück, in Wuppertal wird es mit dem Vorspiel zu „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss gekoppelt. In Hagen steht es im Verbund mit Bartoks „Der wunderbare Mandarin“ auf dem Spielplan. Das ist insofern legitim, als der „Mandarin“ bei seiner Kölner Uraufführung im Jahr 1926 in dieser Kombination gezeigt wurde.

Die Regie von „Blaubarts Burg“ liegt in den Händen des Hagener Intendanten Francis Hüsers. Der macht aus dem Märchenspiel ein Psychodrama: Blaubart sitzt als Frauenmörder in der Einzelzelle und wird von der Psychologin Judith besucht, die ein Gutachten verfassen soll, sich dabei in ihn verliebt, aber schließlich auch distanziert und ihn am Ende alleine im Gefängnis zurücklässt.

Diese Deutung bringt viele Reibungen mit dem Text, jedoch spielen und singen Dorottya Láng und Dong-Won Seo als Blaubart so überzeugend, dass das Konzept aufgeht. Francis Hüsers und sein Ausstatter Alfred Peter finden überzeugende Bilder: Die ersten Türen, die eigentlich in Blaubarts Burg geöffnet werden, sind hier nur Zeichnungen, die er anfertigt und über die Judith einen Einblick in seine Person gewinnt. Später öffnet sich die Zelle, verschwindet sogar, und man sieht projizierte Landschaftsbilder, während sich die beiden Figuren näherkommen.

Dorottya Láng überzeugt mit ihrem klaren Mezzo, der auch viel dramatisches Potenzial enthält. Dong-Won Seo singt die Partie mit warmem und gut gerundeten Bass. Auf seinen Gurnemanz, den er hier ab März in Wagners „Parsifal“ singen wird, darf man gespannt sein.

Die Choreografie von „Der wunderbare Mandarin“ liegt in den Händen von Kevin O´Day. Im Programmheft wird betont, welch ein Skandal diese Geschichte von Zuhältern und Prosituierten, bei der ein Mandarin am Ende getötet wird, dann aber zu neuem Leben erwacht, bei der Uraufführung gewesen sei und dass Bartok aber strikt an diesem Libretto festgehalten hat. Umso erstaunlicher ist, dass O´Day zwar das Milieu beibehält, aus dem einstigen Ballett-Schocker ein durch politische Korrektheit glatt gebügeltes Tanzstück macht, dass gut gelaunt uns sportiv daherkommt.

So werden im Programmheft die Prostituierten als „Sex-Arbeiterinnen“, die Freier zu „Kundinnen“ und die Zuhälter zu „Schlepperinnen“ bezeichnet. Das wirkt als hätte O´Day Angst irgendein Zuhälter könnte sich durch diese Benennung beleidigt fühlen.

Natürlich muss auch in der Besetzung gegendert werden und in jeder drei Gruppen, gibt es Männer und Frauen. Damit sich kein Chinese diskriminiert fühlt, ist der titelgebende „Mandarin“ jetzt nur noch ein Nachtclub, in der mit einem chinesischen Lampion verziert ist. Thomas Mika stellt auf die Hagener Drehbühne große Betonwände, die sowohl die Außenfront des Lokals als auch das großformatige Innere zeigt.

Die Choreografie Kevin O´Days gelingt furios und spannend, da sieht man, dass ein Könner am Werk ist. Bei der Charakterisierung der Figuren stört aber, dass die Schlepper mit ihren Jeans-Hosen, Kapuzenshirts und Baseball-Kappen eher wie eine Hiphop-Gruppe daherkommen und nur in ganz wenigen Momenten als gewalttätig und gefährlich gezeigt werden. Aber hier soll ja niemand diskriminiert werden. Überrascht ist man, dass diese vier Schlepper auch in den Tänzen zwischen Prostituierten und Kunden dauernd ihre Finger mit im Spiel haben und das weitgehend keusche Treiben zu steuern scheinen.

Generalmusikdirektor Joseph Trafton dirigiert „Blaubarts Burg“ sehr sängerfreundlich und farbenreich. „Der wunderbare Mandarin“ wird vom Philharmonischen Orchester Hagen virtuos musiziert und hat oft eine Kraft und Schärfe, die an Strawinskys „Sacre“ erinnert.

Rudolf Hermes, 22.1.2022

Bilder (c) Theater Hagen / Landsberg

Monty Python´s Spamalot

Premiere: 02.10.2021

besuchte Vorstellung: 28.11.2021

Die Suche nach dem Heiligen Gral

Basierend auf dem Film „Die Ritter der Kokosnuss“ (Originaltitel: Monty Python and the Holy Grail) entstand im Jahre 2005 ein rund 2 1/2stündiges Musical, geschrieben von den Monty Python Mitgliedern Eric Idle und John Du Prez. Aus dem Film „Das Leben des Brian“ wurde zudem der populäre Song „Always Look an the bright side of Life“ entnommen. Der Titel „Spamalot“ sollte hierbei als Verbindung des Wortes Camelot mit einem recht bekannten Spam-Sketch der britischen Komikertruppe dienen. Angelehnt ist die Geschichte sehr frei an der Sage von König Artus und seinen Rittern der Tafelrunde. Zur Erinnerung: Wir schreiben das Jahr 932, König Artus ist erst gerade zum König der Briten gewählt worden und macht sich im Auftrage des Herrn auf die Suche nach dem heiligen Gral. Hierzu wirbt er einige lustige Gesellen an, die er zu seinen Rittern seiner runden, aber wirklich sehr runden Tafelrunde ernennt. Er kämpft sich vorbei am französischen Chateau, weicht mehr oder weniger erfolgreich einer fliegenden Kuh aus, besiegt das gefährliche Killerkaninchen mit Hilfe der „Heiligen Handgranate“ und kämpft sich mit seinem Diener Patsy durch einen großen und sehr, sehr teuren Wald. In Hagen besteht dieser im Übrigen aus einer kleinen rosafarbenen Kunststofftanne vom Weihnachtswühltisch. Am Ende wird dann nicht nur den Gral geborgen, sondern alle Ritter finden auch noch ihre wahre Bestimmung. All dies strotz nur so von Blödeleien in typischer Monty Python Manier, allerdings ist das Musical auch eine wunderbare und augenzwinkernde Parodie auf das Genre Musical als solches.

Das der Vorstellungsbesuch im Hagener Theater sehr unterhaltsam verläuft, ist auch der Inszenierung von Roland Hüve zu verdanken, dem es gelingt, eine eigene Fassung der Geschichte zu finden. Beschränkt man sich auf das reine Nachspielen von bekannten Monty Python Gags aus dem Film, wird Spamalot schnell zum Rohrkrepierer. In Hagen hatte das anwesende Publikum dagegen sichtbar Spaß an diesem herrlich schrägen Musical, da viele Gags durch gutes Timing genau ins Ziel trafen. Die ausgefallenen Kostüme von Lena Brexendorff wirken auf den ersten Blick noch etwas skurril, passen dann aber doch irgendwie gut ins Gesamtbild. Sehr schön ist auch die drehbare Burg als zentrales Bühnenelement, das immer wieder neue Spielräume öffnet und mit einer geschickte Aus- und Beleuchtung punkten kann. Gespielt wird die deutschsprachige Version von Daniel Große Boymann, bei der allerdings die Songs in englischer Sprache mit deutschen Übertiteln verbleiben. Diese Variante ist sicherlich auch stehts eine Frage des persönlichen Geschmackes, denn mit Ausnahme von „Always look on the Bright Side of Life“ (was fast jeder im Original kennt) sind die deutschen Übersetzungen sehr gelungen. Anderseits kommt man durch die hierzulande seltener gespielten englischen Texte auch mal in den Genuss der Originalreime. „Male“, „Grail“ und „fail“ reimen sich im englischen nun mal sehr gut. Darüber hinaus werden die Übertitel an der ein oder anderen Stelle auch für einige zusätzliche kleine Gags genutzt. So ganz vertraut man den Englischkenntnissen des Publikums aber nicht, da zumindest wenige inhaltsreichere Stücke dann doch in der deutschen Übersetzung erklingen. Bei „Denn kommt es nicht vom Broadway….“ würden in der Originalversion wahrscheinlich zu viele Gags verloren oder zumindest nicht verstanden werden.

Taepyeong Kwak leitet das Philharmonische Orchester Hagen souverän mit Tempo und Präzision durch die Vorstellung. Auch bei der Besetzung kann die Hagener Inszenierung punkten. Rainer Zaun gibt einen überzeugenden König Artus mit einem ulkigem Haarhelm, Carolin Soyka darf dank ihrer Rolle als „Fee aus dem See“ stimmlich glänzen. Alle anderen Darsteller wie Matthias Knaab, John Wesley Zielmann, Alexander von Hugo, Florian Soyka und Richard van Gemert übernehmen mindestens zwei Rollen. In Erinnerung bleibt auch Maurice Daniel Ernst als Historiker, der die Zuschauer gleich zu Beginn in die Geschichte einführt und immer wieder mal mit seinem Rollator über die Bühne „saust“. Gesanglich auf hohem Niveau und mit viel Spielfreunde, haben sich alle Darsteller den langanhaltenden Schlussapplaus redlich verdient. Zu sehen ist diese Produktion im kommenden Jahr noch an drei Terminen im Theater Hagen sowie mit einem Gastspiel im Konzerttheater Coesfeld.

Markus Lamers, 01.12.2021

Fotos: © Björn Hickmann

Paul Abraham

Die Blume von Hawaii

Premiere: 24. Oktober 2020

Besuchte Vorstellung: 22. Oktober 2021

Wenn ein Theater Paul Abrahams Operette „Die Blume von Hawaii“ auf die Bühne bringt, braucht das schon etwas Mut, denn die verworrenen Liebesgeschichten, die vor dem Hintergrund des US-amerikanischen Imperialismus in Hawaii spielen, strotzen nur so vor Klischees, die aber oft gebrochen und hinterfragt werden. Zudem kommt im Song „Bin nur ein Jonny“ das berüchtigte N-Wort vor. Man durfte also gespannt sein, wie das Theater Hagen die Ohrwürm-Operette, die erst 2017 im nahehelegen Dortmunder Opernhaus in einer starken Aufführung gezeigt wurde, auf die Bühne bringt.

Lieder wie „Ein Paradies am Meeresstrand“, „Ich hab ein Diwanpüppchen“, „My Golden Baby“ sind starke Argumente, dieses Stück, das mit seinen gutgelaunten Tanzrhythmen besticht, auf die Bühne zu bringen. Auch in Hagen sorgt Dirigent Taepyeong Kwak dafür, dass die Musik den nötigen Schwung und Swing bekommt. Regisseur Johannes Pölzgutter konzentriert sich vor allem auf die vielen Liebesgeschichten, und streift die politischen Hintergründe nur am Rande: Im Zentrum steht die hawaiianische Prinzessin Laya, die sich in den Kapitän Reginald Stone verliebt, eigentlich aber den Prinzen Lilo-Taro heiraten soll. Der Prinz soll jedoch mit Bessie Worthington, der Nichte des Gouverneur Lloyd Harrison verheiratet werden, um die sich aber auch dessen Sekretär John Buffy bemüht.

Die Vielzahl der Handlungsstränge führt dazu, dass sich einige der Charaktere gar nicht richtig entfalten können. Dabei lässt Regisseur Pölzgutter die Geschichte in flotten und pointierten Dialogen ablaufen. Von Choreograph Sean Stephens hätte man sich noch mehr Einsatz gewünscht. Zwar können einige der Akteure zeigen, dass sie nicht nur toll singen, sondern auch großartig tanzen können, jedoch vermisst man in anderen Liedern eine choreographische Umsetzung. Der Regisseur, der auch für das Bühnenbild verantwortlich ist, kommt mit drei Palmen, einem Mond und einem Sternenhimmel (für die romantischen Szenen) aus. Das hört sich zwar nach wenig an, reicht aber um das Stück in schönen Bildern auf die Bühne zu bringen.

In der Doppelrolle der Prinzessin Laya und der Susanne Provence glänzt Sopranistin Angela Davis. Sie findet nicht nur den richtigen Operettenton für ihre Figur, sondern zeigt auch beachtlichen tänzerischen Einsatz. Richard van Gemert gefällt als Lilo-Taro mit seinem wohlklingenden Tenor, bleibt als Figur jedoch blass. Den Kapitän Reginald Stone singt Kenneth Mattice mit kernigem Bariton, neigt in der Höhe aber zum Knödeln. Die Gouverneurs-Nichte Bessie Worthington wird von Alina Grzeschik zwar schön, aber etwas zu opernhaft und zu brav gesungen. Zudem hätte man sich von dieser kecken Figur mehr tänzerischen Einsatz gewünscht. Mit tollen Steppeinlagen glänzt Alexander von Hugo als John Buffy.

Besonders gespannt war man auf den dritten Akt: Würde Frank Wöhrmann, der mit tollen tänzerischen Einlagen und leichter Stimme in der Rolle des Jim Boy überzeugte, „Bin nur ein Jonny“, vielleicht in einer textlich überarbeiteten Form, anstimmen. - Nein, tat er nicht, denn in Hagen fiel der Song mit dem N-Wort dem Rotstift zum Opfer, weil „die rassistisch konnotierten Stellen gestrichen“ wurden, wie es im Programmheft heißt. Dabei waren die beiden Librettisten selbst Opfer der Nazis: Fritz Löhner-Beda wurde in Auschwitz ermordet, Alfred Grünwald überlebte den Nazi-Terror, weil er in die USA floh.

Dass man „Bin nur ein Jonny“ auch heute noch spielen kann, hat die Dortmunder Inszenierung von Thomas Enzinger aus dem Jahr 2017 bewiesen. Dort wurde die Biografie des jüdischen Komponisten, der vor den Nazis in die USA geflüchtet war und aufgrund einer verschleppten Syphilis in geistiger Umnachtung gestorben war, zum Aufhänger der Produktion. Hier war Komponist Paul Abraham selbst der im Text besungene heimatlose „Nigger“, der für Geld singt.

Mit dieser „Blume von Hawaii“ bietet das Theater Hagen einen gut aufgelegten und unterhaltsamen Operettenabend.

Rudolf Hermes, 25.102021

Bilder (c) Theater Hagen

Albert Lortzing

Zar und Zimmermann

Premiere: 1. Februar 2020

Besuchte Vorstellung: 14. Oktober 2021

Beim Publikum war Albert Lortzing früher einer der beliebtesten Komponisten, doch bei den Intendanten ist die deutsche Biedermeier-Oper, die auch von Komponisten wie Friedrich von Flotow oder Otto Nicolai gepflegt wurde, äußerst unbeliebt und so wurden in den letzten Jahren Lortzings Opern immer seltener gespielt. Im Theater Hagen, das zurzeit weltweit das einzige Theater ist, das „Zar und Zimmermann“ zeigt, hat Regisseur Holger Potocki eine originelle Inszenierung auf die Bühne gebracht, die das Stück als Spionage- und Polit-Thriller erzählt, die Musik aber unangetastet lässt.

Schon in seiner originalen Form ist „Zar und Zimmermann“ eine politische Oper, präsentiert Zar Peter I. als volkstümlichen Herrscher und karikiert den aufgeblasenen Bürgermeister van Bett. Regisseur Holger Potocki hat neue Dialoge geschrieben und die Geschichte aktualisiert. Peter Michailow ist jetzt der uneheliche Sohn des russischen Präsidenten, der inkognito in den Niederlanden in der Rüstungsfabrik von „Brown Industries“ arbeitet. Das von Witwe Brown geleitete Unternehmen verkauft seine Kriegsschiffe und U-Boote in alle Welt, was zum lokalen Wirtschaftaufschwung führt. Das spornt den großspurigen Bürgermeister van Bett an, in Trump-Manier zum niederländischen Ministerpräsidenten aufzusteigen. Die englischen, französischen und russischen Gesandten des Originals werden zu Spionen. Zusätzlich tummelt sich noch die lokale Widerstandsgruppe „Zimmermann“ durch das Stück und versucht die Rüstungsgeschäfte und Politik des Bürgermeisters zu torpedieren.

Was sich hier ungewöhnlich liest, wird vom Regisseur Potocki glaubhaft und mit leichter Hand auf die Bühne gebracht. Obwohl die Geschichte natürlich viel politische Anspielungen auf Machthaber wie Wladimir Putin, Donald Trump oder Kim Jong-un enthält, gelingt Potocki eine leichtfüßige und komödiantische Inszenierung. Das Bühnenbild von Lena Brexendorff bietet zudem gute Spielmöglichkeiten: Mal sehen wir die schick und bunt designte Konzernzentrale von „Brown Industries“, mal befinden wir uns im karg eingerichteten Büro des Bürgermeisters.

Sängerisch präsentiert sich das Hagener Ensemble sehr unterschiedlich. Zentrale Figur dieser Produktion ist Bürgermeister van Bett, der von Markus Jaursch mit trockenem Humor gespielt wird und über einen weichen und wohlklingenden Bass verfügt. Kenneth Mattice als Peter Michailow klingt sehr angestrengt und in der Höhe gepresst. In anderen Partien hat man den Bariton wesentlich überzeugender erlebt. Richard van Gemert als Peter Iwanow verfügt aber über einen selbstbewussten Tenor. Marie-Pierre Roy singt mit schönem lyrischen Sopran die Marie. Als Chateauneuf glänzt Musa Nkuna mit purem Wohlklang und einer eleganten Stimmführung.

Dirigent Rodrigo Tomillo lässt die Ouvertüre noch zu holzschnittartig musizieren, in der Begleitung der Sänger können die Musiker des Philharmonischen Orchesters Hagen aber dann mit beschwingter Heiterkeit aufspielen und zeigen, wie viel lyrischen und spritzige Qualität in Lortzings Musik steckt.

Das Theater Hagen und Regisseur Holger Potocki zeigen mit dieser Aufführung eine gekonnte Aktualisierung von Albert Lortzings scheinbar betulicher Oper. Da bekommt man Lust auf mehr!

Rudolf Hermes, 18-10-21

Bilder (c) Theater Hagen

Benjamin Britten

The Turn oft he Screw

Premiere: 20. Juni 2021

Besuchte Vorstellung: 10. September 2021

Eigentlich sollte Jochen Biganzoli im Frühjahr 2021 in Hagen Peter Eötvös Erfolgsoper „Die drei Schwestern“ inszenieren. Coronabedingt kam die Produktion nicht heraus und stattdessen inszenierte Biganzoli Benjamin Brittens kleinbesetzte „The Turn of the Screw“. Leider erlebte diese Produktion nach der Premiere am 20. Juni nur wenige Vorstellungen und auch in dieser Saison wurde die Wiederaufnahme nur zweimal gespielt, sodass am 10. September bereits die letzte Aufführung über die Bühne ging.

Regisseur Biganzoli gelingt das Kunststück, eine Inszenierung auf die Bühne zu bringen, die sowohl ganz eng am Stück inszeniert verläuft, gleichzeitig aber auch so vieldeutig und anspielungsreich ist, dass sich jeder Zuschauer seine eigene Deutung zurechtlegen kann, was da eigentlich passiert. Die von Wolfgang Gutjahr gestaltete Bühne ist ebenso einfach wie effektvoll: Auf der leeren, ganz in schwarz gehaltenen Bühne stehen die schwarz kostümierten Darsteller (Kostüme: Katharina Weisenborn) oft nur in getrennten Scheinwerferkegeln.

In den Szenen der Kinder wird manchmal die ganze Bühne beleuchtet und man sieht die von oben gefilmte Bühne noch einmal aus der Vogelperspektive auf der Rückwand projiziert.

Sehr effektvoll setzt Gutjahr neun Neonröhren ein, welche mal einen Lichtvorhang bilden, mal über der Bühne hängen, eine schräge Rückwand formen, klaustrophobische Räume formen oder zu einem sich wellenden See werden. Das ist sparsam, aber trotzdem optisch wirkungsvoll. Gleichzeitig rücken in diesen atmosphärisch-abstrakten Räumen die starken Darsteller in den Mittelpunkt. Der für das Licht verantwortliche Hans-Joachim Köster trägt einen großen Anteil daran, dass hier eine spannende und atmosphärische perfekte Inszenierung über die Bühne geht.

In dieser Regie wird die bekannte Geister-Geschichte nicht platt nacherzählt, sondern bietet viele Deutungsmöglichkeiten. Biganzoli lässt es offen, ob die Geister wirklich existieren, oder ob sich die Gouvernante diese nur einbildet. Auch greift Biganzoli die Symmetrie der Figuren auf: Manchmal erscheint die Haushälterin Mrs. Grose wie die positiv-optimistische Seite der Gouvernante, als sei diese eine multiple Persönlichkeit.

Die Geister Peter Quint und Miss Jessel sind wie die erwachsene Version der Kinder Miles und Flora kostümiert. Sind die Kinder die Wiedergeburten der Geister oder sind die Geister die bösen Charaktereigenschaften der Kinder? Trotz Corona-Abständen gelingt es Jochen Biganzoli, eine große Spannung zwischen den Figuren aufzubauen, sodass die Vorstellung wie im Flug vergeht.

Auch musikalisch hat Hagen eine starke Aufführung zu bieten: GMD Joseph Trafton dirigiert eine dichte und farbenreiche Aufführung. Streicher und Holzbläser verschmelzen sehr fein miteinander, Piano, Schlagwerk und Blechbläser könnten noch etwas genauer aufeinander abgestimmt sein.

Sopranistin Angela Davis, die in Hagen regelmäßig positiv auffällt, singt mit warmen und vollen Sopran ein perfekt ausgefeiltes Psychogram. Man darf auf ihre Kundry im nächsten Frühjahr gespannt sein, denn das Hagener Theater wagt sich in der laufenden Saison auch an Wagners „Parsifal“. Dramatische Töne lässt auch Maria Markina als Haushälterin Mrs Grose hören. Als Peter Quint gelingt es Anton Kuzenok seinen lyrischen Tenor schön zur Geltung zu bringen und gleichzeitig eine unterschwellige Bedrohung auszudrücken. Eher von der zarten Seite legt Penny Sofroniadou die Miss Jessel an. Großartig sind Benjamin Overbeck und Melissa Droste von der Chorakademie Dortmund als Miles und Flora. In anderen Produktionen erlebt man oft jugendliche Darsteller, die nur gehauchte Töne singen. In Hagen stehen jedoch zwei junge Interpreten auf der Bühne, die vorzügliche Stimmen besitzen und die Rollen auch glaubhaft verkörpern.

Rudolf Hermes 15.9.2021

Bilder (c) Theater Hagen

Joseph Haydn: L´ISOLA DISABITATA

Garvin Bryars: MARILYN FOREVER

Premiere: 12. September 2020

Besuchte Vorstellung: 15. Juni 2021

Auf den ersten Blick passen diese beiden Opern nicht zueinander: Was haben Joseph Haydns „La Isola disabitata“ von 1779 und Garvin Bryars „Marilyn Forever“ von 2013 miteinander zu tun? Hauptgrund dürfte die einfache Realisierung in Corona-Zeiten sein: Beide Stücke dauern ungefähr 70 Minuten, sind von einem Kammerorchester mit gut 12 Musikern spielbar und benötigen nur ein kleines Personal.

In der Haydn-Oper erleiden Costanza und ihre jüngere Schwester Silvia Schiffbruch auf einer einsamen Insel. Nach 13 Jahren in der Sklaverei kehrt Costanzas Mann Gernando mit seinem Freund Enrico auf die Insel zurück, findet seine Frau wieder, und auch Silvia und Enrico werden ein Paar.

Regisseurin Magdalena Fuchsberger versucht eine psychologische Deutung der Geschichte: Ausstatterin Monika Biegler lässt die Oper nicht auf einer malerischen Insel, sondern im Wohnzimmer des Ehepaares spielen. Der Schiffbruch, die Einsamkeit sind in Fuchsbergers Sichtweise nur Metaphern für die Entfremdung des Paares.

Was sich als Idee und Konzept spannend anhört, wird aber nicht schlüssig auf die Bühne gebracht: Ehemann Enrico kommt nämlich mit einem Rucksack über die Bühne angekrochen, als würde er tastsächlich durch das Unterholz robben. Freund Gernando taucht aus einer Falltür mit viel Bühnennebel auf, so dass man sich fragt, ob er nicht nur ein Wunschtraum Silvias ist? Das Hauptproblem der Regie, dass sie nicht klar trennen kann, ob das Wohnzimmer Realität und die Insel nur die Metapher ist? Oder ob es nicht genau anders herum ist?

Maria Markina ist mit großem Mezzosopran, der auch dramatische Töne besitzt, eine zerrissene Costanza. Mit viel Sopranglanz singt Penny Sofroniadou ihre Schwester Silvia. Über tenoralem Schmelz verfügt Anton Kuzenok als Enrico. Mit kernig-selbstbewusstem Bariton trumpft Insu Hwang als Enrico auf.

Das zweite Stück des Abends, „Marilyn forever“, zeigt eigentlich die Probe einer Schauspielerin, die sich gemeinsam mit einem Regisseur versucht der Figur der Marilyn Monroe anzunähern. Die Dramaturgie ist sprunghaft und traumartig. Vieles wird inhaltlich nur angedeutet.

Diese Oper ist von sich aus schon eine distanzierte und gebrochene Annäherung an die Film-Ikone. In Hagen versucht Regisseur Holger Potocki noch zusätzliche Distanz aufzubauen. Gemeinsam mit Bühnenbildner Bernhard Niechotz hat er die Bühne zweigeteilt, sodass die Schauspielerin und der Regisseur getrennt agieren. Potocki will so die Geschichte einer Schauspielerin, die in die Rolle der Marilyn schlüpfen will und die eines Regisseurs, der einen Film drehen möchte, gleichzeitig aber der Faszination der Figur verfällt, als zwei unabhängige Stücke erzählen.

Eigentlich ist diese Erschaffung zwei getrennter Geschichten aber überflüssig, da beide Figuren trotz der räumlichen Distanz textlich und szenisch interagieren. Angela Davis und Kenneth Mattice singen ihre Partien mit geschmeidigen Stimmen, überzeugen sowohl im melancholisch-tonalem Parlando als auch in den jazzigen Songs.

Das Philharmonische Orchester Hagen unter Generalmusikdirektor Joseph Trafton zeigt in beiden Stücken seine klangliche Wandlungsfähigkeit und Stilsicherheit: Die Haydn-Oper klingt beschwingt und leichtfüßig, während „Marilyn forever“ mit einem vibrierenden Klang zwischen Minimalismus und Jazz gespielt wird.

Insgesamt bietet diese Vorstellung eine spannende Begegnung mit zwei selten gespielten Werken. Jedoch wird man dabei mit Inszenierungen konfrontiert, welche beide Stücke um die Ecke herum denken.

Rudolf Hermes

Fotos von Klaus Lefebvre (Rechte Theater Hagen)

Theater Hagen macht „Couch Theater“

Im November hat sich der Kollege Jochen Rüth im kleinen aber feinen Theater Hagen die Oper „Cardillac“ von Paul Hindemith noch live anschauen können. Seinen Bericht finden Sie, liebe Opernfreunde, weiter untern auf dieser Seite. Im Rahmen des durch die Corona-Schießung ins Leben gerufenen „Couch-Theater“ ist in dieser Woche die Generalprobe der Inszenierung von Jochen Biganzoli online auf der Homepage und dem YouTube-Kanal des Theaters zu sehen. Abrufbar ist das Video vom 25. April bis zum 02. Mai 2020. Vor der rund 90minütigen Oper gibt der Intendant des Hauses Francis Hüsers noch eine rund 15minütige Einführung in das Werk und die Inszenierung. Auch wenn selbstverständlich keine Aufzeichnung das Gefühl eines echten Theaterbesuches ersetzen kann, ist das Konzept des Theaters Hagen ebenso bemerkenswert wie vorbildlich und lohnt einen Blick auf das Angebot des „Couch-Theater“ unter https://www.theaterhagen.de/.

Markus Lamers, 26.04.2020

Gluck

ORPHEUS UND EURYDIKE

Premiere 29.2.2020

Am 29. Februar konnten die Mitglieder des Theater Hagen wieder einmal eine Premiere auf die Bühne bringen, auf die sie stolz sein können. Glucks Orfeo ed Euridice gilt als erste „Reformoper“. Entsprechend minimalistisch kommt das Werk ohne Prunk und Schnörkel aus.

In der Handlung geht es um das junge Paar Orpheus und Eurydike, sie stirbt, er trauert so sehr, daß er mit seinen Liedern die Götter erweichen kann, seine Geliebte aus dem Totenreich zurück zu holen. Bedingung ist, er darf sich die ganze Zeit nicht nach ihr umdrehen, er darf ihr nicht den Grund für seine Handlungsweise erklären. Sie zweifelt aufgrund dessen an seiner echten Liebe und will nicht mit ihm zurück zu den Lebenden kommen. Daraufhin dreht er sich in tiefster Verzweiflung dennoch um und Eurydike stirbt ein zweites Mal. Orpheus will daraufhin ebenfalls sterben, er sieht keinen Sinn in einem Leben ohne sie. Aber Amor hat Mitleid, erkennt Orpheus aufrichtige Liebe und erweckt die junge Frau erneut zum Leben. Happy End.

In der Handlung geht es um das junge Paar Orpheus und Eurydike, sie stirbt, er trauert so sehr, daß er mit seinen Liedern die Götter erweichen kann, seine Geliebte aus dem Totenreich zurück zu holen. Bedingung ist, er darf sich die ganze Zeit nicht nach ihr umdrehen, er darf ihr nicht den Grund für seine Handlungsweise erklären. Sie zweifelt aufgrund dessen an seiner echten Liebe und will nicht mit ihm zurück zu den Lebenden kommen. Daraufhin dreht er sich in tiefster Verzweiflung dennoch um und Eurydike stirbt ein zweites Mal. Orpheus will daraufhin ebenfalls sterben, er sieht keinen Sinn in einem Leben ohne sie. Aber Amor hat Mitleid, erkennt Orpheus aufrichtige Liebe und erweckt die junge Frau erneut zum Leben. Happy End.

Kerstin Steeb, die zum ersten Mal in Hagen Regie führt, legt das Stück ein wenig anders aus. Bei ihr ist Eurydike eine Frau, die aufgrund einer Erkrankung selbstbestimmt in den Tod geht, Orpheus ist dabei anwesend und man sieht seinen Kampf mit der Verzweiflung seine Frau gehen lassen zu müssen. Mehrmals unterbricht er den Prozeß, indem er ein Kabel trennt und dann doch wieder zusammen fügt, bis am Schluß dieser Phase sie selbst ein letztes Mal das Kabel verbindet. Diese Handlung findet bereits vor Beginn der eigentlichen Oper vor dem geschlossenen Vorhang statt, die Türen zum Zuschauerraum sind noch geöffnet und der Saal ist noch hell. Immer wieder spricht sie in ein Mikrofon die Sätze, „nicht die Kontrolle verlieren“ und „das ist mein Anfang, das ist mein Ende“. Das Mikro als Verdeutlichung der Sterbehilfe, sie selbst entscheidet, wann sie geht und damit beginnt die eigentliche Oper, Eurydike geht allein hinein ins Reich der Toten und übergibt ihren Körper den Schatten. Am Schluß wird sich Orfeo hier, obwohl er seine Euridice erneut zurück bekommt, mit dem Alleinsein abfinden müssen, denn sie entscheidet sich dafür, zurück zu den Schatten zu gehen.

So gibt es bei ihr nicht die Geschlechternorm männlich/weiblich. Ihre Figuren sind allesamt genderneutral. Sowohl die Solopartien, als auch Chor und Ballett sind uniform und unisex gekleidet, umgesetzt von Lorena Díaz Stephens und Jan Hendrik Neidert, denen es gelungen ist, eine schwarz-weiße Kostümpracht zu entwerfen, die perfekt mit dem Bühnenbild harmoniert, welches einen Tunnel mit einem hellen Licht am Ende zeigt. Dies soll die Erfahrung mit dem Nahtod darstellen. Anspruchsvoller Minimalismus auf hohem Niveau. Die einzige Ausnahme stellt Amor/e dar. Amor ist kein Gott, sondern eine Frau aus dem Publikum, Amor/e ist die Liebe und die Liebe ist hier weiblich, nicht enden wollend, mit ein bißchen kitschigem Glitzerstaub und süß wie ein Bonbon. Deutlich gemacht durch einen Babybauch, einen Bleistiftrock und einen pinken Pullover, der einzige Farbklecks des Abends.

Für die Rolle des Orfeo konnte die Oper Hagen die junge Mezzosopranistin Anna-Doris Capitelli verpflichten, die zur Zeit an der Accademia Teatro alla Scala in Mailand engagiert ist. Sie sang die Partie mit einer Ausdrucksstärke und Empathie, welches die Zuschauer die Trauer und das Leid um den Verlust des geliebten Menschen mitleiden ließ. Wohl kaum einen ließ das „Che farò senza Euridice…“ kalt.

Angela Davis, die als festes Ensemblemitglied immer wieder mit ihrer kraftvollen, virtuosen Stimme in vielen Rollen begeistert, war als Eurydike eine Glanzbesetzung, auch hier gilt, das konnte niemanden unberührt lassen.

Christina Piccardi als Amore, sang und spielte die kleine Rolle mit Komik und sorgte mehrfach für Geschmunzel im Saal.

Der Chor (Leitung Wolfgang Müller-Sadow) hatte am heutigen Abend nicht nur gesanglich, sondern auch choreografisch einiges zu leisten und zu bieten, was auch in gewohnter Weise hervorragend gelang. Es blieben keine Erwartungen unerfüllt. Aus dem Ballettensemble wirken bei jeder Vorstellung acht Tänzer*innen mit. Die Choreografie wurde von Mitgliedern der Compagnie und dem Trainingsmeister Francesco Vecchione gemeinsam erarbeitet. Eine kraftvolle, moderne, tänzerische Darbietung. Chor und Ballett verschmolzen zu einer Gruppe, deren Sogwirkung man sich nicht entziehen konnte. Sie verkörpern die Trauergemeinde, die Götter, die Furien.

Auch das Philharmonische Orchester Hagen unter dem Dirigat von Steffen Müller-Gabriel ließ keine Wünsche offen. Unter seiner Führung war die Musik in ihren vielen Varianten ein zusätzlicher Genuß.

Glucks Oper ist eine Perle der Opernkultur und diese Perle hat am heutigen Abend ihren vollen Glanz entfalten dürfen. Die Hagener zeigen wieder einmal, auch kleinere Häuser machen großartige Kunst. Nachdem der letzte Ton verklungen war durften sich die Künstler auf der Bühne mehr als verdient in einem Applaus baden, der mehr als 10 Minuten andauerte und diverse Vorhänge erforderte.

Fotos @ Klaus Lefebvre

Rene-Isaak Laube, 6.3.2020

Besonderer Dank an unsere Freunde vom, OPERNMAGAZIN

HOFFMANNS ERZÄHLUNGEN

Premiere am 30.11.2019

Der Intendant des Hauses, Francis Hüsers, hatte sich das Highlight der Spielzeit 2019/20 im Theater Hagen selbst vorbehalten, die Neuproduktion von Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen“ aus Anlass des 200jährigen Geburtstags des Komponisten, dem in seiner Geburtsstadt Köln aufgrund des Jubiläums in diesem Jahr schon etliche Kränze geflochten wurden, nicht zuletzt mit der Aufführung und Wiederentdeckung der Oper „Barkouf oder ein Hund an der Macht“. Man durfte gespannt sein, welche Sicht Francis Hüsers auf Offenbachs bekannteste opera comique finden würde, die bei Offenbachs Tod unvollendet nur in einer Klavierfassung vorlag und deren beispiellosen Siegeszug nach der Uraufführung in Paris 1881 Offenbach nicht mehr selbst erleben konnte.

Das Libretto von Jules Barbier fußt auf einem von Jules Barbier und Michel Carré verfassten und 1851 uraufgeführten Stück, das auf verschiedenen Erzählungen E.T.A. Hoffmanns basiert, wie auf Der Sandmann, Rat Krespel oder die Abenteuer der Silvester-Nacht. In der Oper erzählt Hoffmann, in der traditionellen Deutung dieser Figur Inbegriff und gleichzeitig Klischee des romantischen, mit dem bürgerlichen Leben unversöhnlich entzweiten Künstlers, diese Geschichten selbst, in denen er seinen tragischen Liebesabenteuern mit der Puppe Olympia, der Sängerin Antonia und der Kurtisane Giulietta und der daraus erwachsenden Frage nachgeht, welche Bedeutung Sex, Erotik und Liebe in seinem Künstlerdasein

spielen.

Auf die unterschiedlichen Versuche, Offenbachs Kompositionsskizzen zu orchestrieren und zu einem stimmigen Gesamtkunstwerk zusammenzufügen, kann hier nicht näher eingegangen werden. In Hagen spielt man die Fassung von 1907 (Choudens-Guirod), die auf Dialoge zugunsten von durchkomponierten Rezitativen verzichtet, den Giulietta-Akt wieder als 4. Akt einfügt und die Oper mit dem Epilog in Luthers Weinkeller enden lässt. Der Entstehungszeit dieser Fassung ist nun auch der Regieansatz von Francis Hüser verpflichtet. Die Handlung in Thomas Manns großem Zeitroman „Der Zauberberg“ setzt im Jahr 1907 ein, als die Titelfigur Hans Castorp nach Davos ins Lungensanatorium reist. Castorp erliegt der Faszination des Todes, begreift das Sanatorium als eine Art höllisches Paradies und gibt sich in einer Schlüsselszene des Romans dem Alkohol hin, als er der geheimnisvollen Madame Chauchat seine Liebe gesteht. Krankheit und Tod erscheinen im Zauberberg als notwendiger Durchgang zum Leben. Wer will, mag hier einige Ähnlichkeiten zwischen Hoffmann und Hans Castorp finden, schlüssig erscheint dieser Ansatz nicht. Da hilft es auch nicht, dass Motive und Accessoires aus dem Roman als Zitate aus dem Zauberberg in der Inszenierung auftauchen: das Grammophon, der Bleistift von Madame Chauchat oder der Tisch, an dem Hans Castorp einer spiritistischen Sitzung beiwohnt.

In der Inszenierung Hüsers findet eine solche Séance im Antoniaakt zwischen den drei Frauenfiguren statt, die Olympia, Nicola (Nicklause) und Giulietta verkörpern. Immerhin passt dies vom Motiv her, da Antonia in dieser Szene die Stimme ihrer toten Mutter heraufbeschwört. Insgesamt bleiben die Bezüge zum Zauberberg aber eher blinde Motive. Auch ein weiterer Regieeinfall überzeugt wenig. Olympia, Antonia, Giulietta und auch die in Nicola umgetaufte Muse des Librettos sind Freundinnen des hier und jetzt, die mit Hilfe ihres Freundes Lindorf eine Zeitreise in das Jahr 1907 unternehmen, um den Schriftsteller Hoffmann zu verführen. Zu Beginn sieht man alle vier an einem Tisch am Bühnenrand sitzen. Ihre Kleidung (Kostüme: Katharina Weissenborn) weisen schon auf ihre Rollen hin: so trägt Giulietta aufreizende Lackstiefel, dazu eine knallrote Jacke samt kesser schwarzer Schirmmütze, während z.B. Olympia ein eher braves, türkisfarbenes Kleid schmückt. Während der Akte sind die Freundinnen als Beobachterinnen immer anwesend und ermuntern sich auch hier und da gegenseitig, in ihrer Rolle zu bleiben. Natürlich sind sie nur für Hoffmann sichtbar, der in den halluzinierten Frauengestalten immer wieder Wesenszüge seiner Geliebten, der Sängerin Stella, beschwört. Hüser verspricht sich von diesem Regieeinfall „eine Konzeption…, die mit zwei Realitäten spielt. Die eine Realitätsebene ist eine heutige, die andere eine Welt aus dem Jahr 1907 … und man fragt sich: Wer beeinflusst hier eigentlich wen? Wer inszeniert wen?“ (Programmheft, S. 12 ff.).

Dieses intendierte Spiel mit verschiedenen Wirklichkeitsebenen spielt aber in der Inszenierung in Wahrheit nur eine nebensächliche Rolle. Die allseits bekannte Handlung der Oper wird ohne Brechungen und Subtexte geradlinig nacherzählt. Das Einheitsbühnenbild von Alfred Peter zeigt zu Beginn einen eher schmuck- und farblosen Gaststättenraum zu Beginn des 20 Jahrhunderts mit einem gläsernen, apsiden Abschluss, der im Antoniaakt Ort der Séance ist, als Projektionsfläche für das Erscheinungsbild der toten Mutter dient und sich im Venedigakt zu einem Sternenhimmel öffnet. Mit nur wenigen Handgriffen werden so aus der Weinschänke ein Ballsaal (Olympiakt), das Sterbezimmer der Antonia oder eben ein angedeuteter Venedigschauplatz. Die farblich gedeckten Kostüme (z.B. Herren mit Stehkragen), Mobiliar und Accessoires verorten die Handlung in den Beginn des 20. Jahrhunderts, eine große School Clock, deren Zeiger sich vor- und zurückbewegen, soll wohl die unterschiedlichen Zeitebenen symbolisieren.

Personenführung und Choreografie (Eric Rentmeister) gelingen durchaus spannende und eindrucksvolle Momente, wenn z.B. im Olympiaakt die Ballbesucher lauernd um die Puppe herumschleichen und damit schon das desaströse Scheitern Hoffmanns in seiner Liebe zu einem seelenlosen Automaten vorausdeuten, oder wenn es der Olympiadarstellerin immer mehr gelingt, ihre Rolle als Puppe durch entsprechende Bewegungen auszufüllen. Andererseits erlebt man an diesem Abend aber auch leider viel Stehtheater. Immer wieder postieren sich die Figuren an der Rampe und singen ins Publikum, anstatt in Interaktion mit den anderen Personen zu treten. Das mag sängerfreundlich sein, wirkt aber doch eher

statisch.

Musikalisch kann dieser „Hoffman“ im Theater Hagen durchaus überzeugen. Das liegt vor allem an dem vorzüglichen Sängerensemble, aus dem der österreichische Tenor Thomas Paul in der Titelpartie herausragt. Er bleibt der Partie an tenoralem Glanz, an Stimmschönheit und Phrasierungskunst nichts schuldig und empfiehlt sich mit dieser Leistung als Hoffmann auch für große Häuser. Seine Auftrittsarie , die „Ballade von Klein Zack“, sang er mit expressiver Dramatik, aber auch wunderbar differenziert und mit lyrischer Intensität. Angela Davis als Antonia verfügt über einen dramatischen, in den tiefen und mittleren Lagen äußerst klangschönen Sopran. Ein paar eher scharfe und forcierte Spitzentöne fallen da kaum wertmindernd ins Gewicht. Christina Picardi brillierte mit gestochenen Koloraturen als Olympia, die vielgefragte Netta Or verlieh der Guilietta stimmlich und schauspielerisch die nötige Leidenschaftlichkeit und Expressivität. Auch Maria Markina als Muse/ Nicklausse/Nicola gefiel durch ihren warmen, in der Höhe aufblühenden Mezzo.

Dong-Won Seo verkörperte die bösen Männer mit nie nachlassender Bass-Bariton-Gewalt und konnte auch schauspielerisch dämonische Akzente setzen. Ivo Stánchev als Luther/Crespel, Richard van Germert in der karikierend-komischen Rolle als Franz, Marilyn Bennett als Stimme der Mutter, Kenneth Mattice als Herrmann/Schlemihl sowie Matthew Overmeyer als Nathanael und Boris Leisenheimer als Spalanzanai trugen mit gelungenen Rollenportraits zum musikalischen Erfolg dieses Abends bei.

Chor und Extrachor des Theaters Hagen (Wolfgang Müller-Salow) sowie das Philharmonische Orchester Hagen unter der Leitung von Joseph Trafton agierten mit großem Einsatz und großer Spielfreude. Die Hagener Philharmoniker klangen in der Charakterisierung der karikierend-komischen und expressiv-tragischen Elemente in Offenbachs herrlicher Musik immer dann am schönsten, wenn sie sich ganz in den Dienst einer eher verhaltenen und leisen Begleitung der Sängerinnen und Sänger stellten.

Das Publikum im leider nicht ganz ausverkauften Haus feierte alle Beteiligten mit lang anhaltendem, herzlichem Beifall. Und das völlig zu Recht!

Norbert Pabelick, 02.12.2019

Biolder (c) Theater Hagen

Weitere Aufführungen: 6.12./20.12./26.12.2019

CARDILLAC

Ode an das Manifest

Premiere: 21.09.2019

besuchte Vorstellung: 10.11.2019

Lieber Opernfreund-Freund,

Paul Hindemiths erste abendfüllende Oper Cardillac ist derzeit am Theater Hagen zu erleben. Das höchst expressionistische Werk beeindruckt mit seiner Klangfülle, die Sängerriege vollbringt schier Unmögliches – doch die Inszenierung von Jochen Biganzoli beschäftigt sich kaum mit der Geschichte, die auf der Novelle Das Fräulein von Scuderi von E.T.A. Hoffman beruht, sondern verliert sich in einer Flut von Manifestationen und gerät so zum Selbstzweck.

Das Fräulein von Scuderi von E.T.A. Hoffmann ist gerne und oft Schullektüre und vielleicht ist es auch Ihnen, lieber Opernfreund-Freund, als Pennäler einmal begegnet. Doch will ich zumindest den Teil der Handlung, der in Paul Hindemiths Cardillac Verwendung findet, kurz umreißen: Im Paris der 1680er Jahre treibt ein Serienmörder sein Unwesen, der des nachts Kunden auflauert, die kurz zuvor beim angesehenen Goldschmied Cardiallac Schmuck erworben hatten, diese umbringt und das Schmuckstück raubt. Keiner ahnt, dass Cardillac selbst der Täter ist, da er sich nicht von den von ihm geschaffenen Stücken trennen kann. Als ein Offizier, der um seine Tochter wirbt, eine Kette bei ihm erwirbt, überfällt ihr auch diesen und verwundet ihn. Ein Goldhändler hat den Vorfall beobachtet und bezichtigt Cardillac des Verbrechens. Der Offizier behauptet jedoch, vom Goldhändler überfallen worden zu sein, offenbart aber Cardillacs Tochter den wahren Täter. Die sagt sich von ihrem Vater los und der gesteht im Wahn der ihn eigentlich feiernden Menge, dass er selbst der Mörder ist. Der aufgebrachte Mob erschlägt ihn daraufhin.

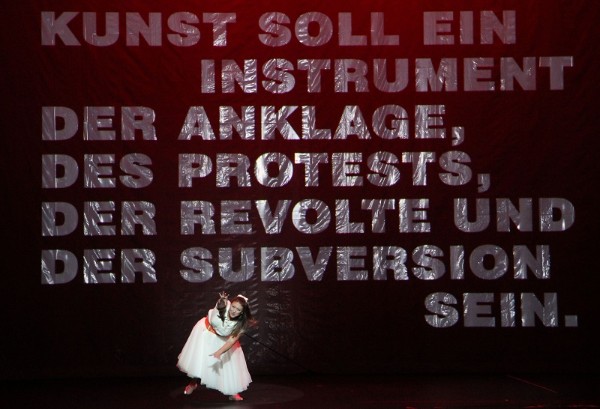

„Die Musik hat mit der Romantik des Stoffes, mit der Gefühlswärme und so weiter, so gut wie nichts zu tun.“ schrieben Zeitungen nach der Dresdner Uraufführung 1926 und ähnliches könnte man von der Hagener Inszenierung behaupten. Sicher geht es in Cardillac auch um den Trennungsschmerz, den ein Künstler von seinem Werk empfindet – Jochen Biganzoli reduziert allerdings seine gesamte Inszenierung auf diese thematische Verbindung und nutzt die Produktion, um sich grundsätzlich mit der Frage, welchen Wert Kunst hat, ob Kunst Ware sein darf und was Kunst überhaupt sein muss, zu beschäftigen. Dazu lässt er auf der leeren Bühne von Wolf Gutjahr die rundum angebrachten Prospekte mit allerhand Text anstrahlen. Mal handelt es sich um kurze Statements wie „Art must be beautiful“, mal sind es Auszüge aus einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dann wieder darf das Publikum minutenlang Auszüge aus E.T.A. Hoffmanns Novelle mitlesen. Sicher ist die Frage nach dem Wert der Kunst heute diskussionswürdiger denn je, die bloße Aneinanderreihung von plakativen Aussagen und Forderungen allerdings verkopfen Hindemiths Werk über Gebühr. Die schroffe, energiegeladene Musiksprache des Komponisten spiegeln aus Hoffmans Erzählung vor allem die Gefühlswelt der Titelfigur wider – außer Cardillac trägt keine der übrigen Figuren überhaupt einen Namen – und mit der beschäftigt sich Biganzoli inhaltlich so gut wie gar nicht, sondern verliert sich in Konsum- und Kulturpolitikkritik. So formuliert die letzte Projektion „Wozu Kunst“, die nach de Apotheose der Titelfigur, als die Jochen Biganzoli den abschließenden Mord inszeniert, in großen Lettern erscheint, genau die Frage, die sich mir am Ende der Aufführung stellt.

Fast könnte es Teil der Inszenierung sein, dass ein Theatersprecher vor der Vorstellung vor den Vorhang tritt und erzählt, dass aufgrund der Sparzwänge, die man dem Theater Hagen auferlegt hat, verstärkt mit externen Musikern gearbeitet werden müsse und dass just der engagierte Tubaspieler das Theater nicht rechtzeitig erreichen könnte, weshalb am gestrigen Nachmittag das Werk ohne Tuba aufgeführt werde. Doch tut das dem musikalisch hervorragenden Gesamteindruck keinen Abbruch, führt doch GMD Joseph Trafton versiert durch die klanggewaltige, teils spröde, höchst spannende und keine Sekunde langweilige Partitur. Zwar muss in der Mitte des Werkes, das in Hagen in der 1926er Urfassung erklingt (Hindemith hatte es 1952 nochmals in eine vieraktige Fassung gegossen), eine Passage wiederholt werden, doch ist das angesichts der hohen Komplexität entschuldbar und dürfte dem Großteil des zahlreich erschienenen Publikums ohnehin nicht aufgefallen sein. Das düster instrumentierte Werk – in den Streichern beispielsweise stehen sechs Violinen jeweils vier Bratschen, Celli und Kontrabässe gegenüber – gerät unter Traftons Leitung zur vollen Entfaltung und man wundert sich, dass diese vor Energie schier überquellende Oper so selten auf den Spielplänen der Theater steht.

Auf der Bühne wird bis in die kleinste Rolle hinein Hochkarätiges geboten: Kenneth Mattice wird als stimmlich forscher Führer der Prévôté hinter der Bühne abgefilmt und auf die Leinwand projiziert, Veronika Haller gibt die Dame, die Biganzoli als durch und durch selbstverliebt inszeniert und Katharina Weissenborn in einen goldenen Glitzeranzug hüllt, zu Beginn kokett und stattet sie am Ende des ersten Aktes mit dunklen, gehaltvollen Farben aus. Ihr Kavalier findet in Thomas Paul eine Idealbesetzung, die mit so kraft- wie eindrucksvoller Höhe die kurze Partie perfekt ausfüllt. Die imposante Power des Basses von Ivo Stánchev, der als Goldhändler auftritt, drückt einen förmlich in den Sessel, während Thomas Beraus Cardillac fast ein wenig zu verhalten wirkt. Dem aus Ingolstadt stammende Bariton gelingt darstellerisch eine überzeugende Charakterstudie, doch stimmlich fehlt mir das Wahnhafte, das Dunkle, das der Titelfigur zu eigen ist und das sich auch in Hindemiths Partitur durchgängig zeigt. So bleibt der Eindruck Beraus hinter dem seiner Bühnentochter und deren Galan zurück. Die junge Sopranistin Angela Davis gibt Cardillacs Tochter facettenreich, bietet vom zarten Pianissimo bis zum satten Klang eines dramatischen Soprans die volle Farbpalette und macht so den Zwiespalt der Figur zwischen Liebe zum Vater und zum geliebten Offizier glaubhaft. Die Regie zeigt sie intelligent als Geschöpf Cardillacs, von dem er sich – wie von seinen Schmuckstücken – ebenfalls nicht trennen kann. Restlos begeistert bin ich auch von der klanglichen Wucht, der endlosen Kraft und der strahlenden Höhe, die Milen Bozhkov als Offizier mitbringt. Eindrucksvoll gestaltet er die höchst anspruchsvolle Partie so, wie man es besser kaum machen kann. Ebenfalls ohne Fehl und Tadel agiert der von Wolfgang Müller-Salow betreute Chor, der in uniformes Schwarz gewandet die exzellente Sängerriege komplettiert.

Ihr Jochen Rüth 11.11.2019

Die Fotos stammen von Klaus Lefebvre.

Spring Awakening (Frühlings Erwachen)

Premiere: 15.06.2019, Wiederaufnahme: 14.09.2019

Auch nach über 100 Jahren noch aktuell

Im Jahr 1891 veröffentlichte Frank Wedekind das gesellschaftskritische Drama „Frühlings Erwachen“, welches die Geschichte mehrerer Jugendlicher erzählt, die in Ihrer Pubertät mit den großen Problemen auf dem Weg vom Kind zum Erwachsenen auf eine Wand von gesellschaftlicher Intoleranz stoßen. Durch das Ignorieren dieser Probleme, von kleineren schulischen Problemen bis hin zu sexuellen Gefühlen über die nicht gesprochen werden darf, wächst die psychische Instabilität der jungen Leute spürbar an. Dass dies verstärkt durch starken Leistungsdruck durchaus ernsthafte Folgen nach sich zieht, kann daher nicht verwundern. Nachdem das Bühnenstück im November 1906 in einer deutlich zensierten Version an den Berliner Kammerspielen seine Uraufführung feierte folgte im Jahr 1923 die erste Verfilmung des Stoffes. Ungefähr zur gleichen Zeit fand auch erstmals eine unzensierte Aufführung des Werkes statt. Fast ein Jahrhundert nach der Uraufführung des Schauspiels fand am New Yorker Off-Broadway im Mai 2006 die Premiere eines Musicals statt, welches auf Wedekinds Drama basiert. Die Musik stammt von Duncan Sheik, das Buch von Steven Sater. Die in Hagen gespielte gelungene deutsche Übersetzung wurde von Nina Schneider für die deutsche Erstaufführung am 29.06.2011 in München entwickelt, zuvor wurde das Musical bereits in einer anderen Übersetzung am Wiener Ronacher erstmals in deutscher Sprache uraufgeführt.

In Amerika wechselte das Werk innerhalb von wenigen Monaten an den Broadway und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter u. a. acht Tony Awards, vier Drama Desk Awards und einen Grammy. Besonders zu Gute kam dem Musical dabei sein Aufbau, bei dem der Zuschauer auch heute noch mit den Jugendlichen aus einer längst vergangenen Zeit zum Ende des 19. Jahrhunderts mitfühlen kann. Während die Sprechtexte sich entlang der Vorlage von Wedekind durch die eigentliche Geschichte bewegen, treten die Darsteller durch die Songs immer wieder heraus und stellen hier ihre eigenen Gedanken dar. Besonders beachtenswert ist auch die Tatsache, dass dies in diesem Musical lediglich den jungen Menschen vorbehalten ist, den Erwachsenen fehlt diese Fähigkeit. Die Lieder treiben somit nicht die Handlung voran, sondern schaffen eine besondere Nähe zu den Gefühlen der Protagonisten. Hierbei wird deutlich, dass viele Probleme von damals, auch heute noch aktuelle Probleme der Jugendlichen unserer Zeit sind. Sacha Wienhausen greift dies mit seiner Inszenierung geschickt auf, in der die Schüler einer nicht näher bezeichneten Schule der heutigen Zeit Wedekinds „Frühlings Erwachen“ als Theaterstück aufführen. Dabei ist die Trennung von Schüler und übernommener Rolle am Anfang noch klar erkennbar, vieles wird von den Mitschülern belächelt oder die jeweilige Rolle wird noch nicht ganz ernst genommen. Im Verlauf des Abends verwischen die Grenzen aber zusehends und die Schüler identifizieren sich komplett mit den übernommenen Charakteren.

Dies setzt Wienhausen zusammen mit Anja Schöne, die sich für die Schauspiel-Regie verantwortlich zeichnet, exzellent und handwerklich sehr geschickt um. Da für dieses Werk fast ausschließlich junge Darsteller benötigt werden, setzt das Theater Hagen seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Hochschule Osnabrück fort und beweist einmal mehr, dass es auch in Deutschland sehr talentierten Nachwuchs in diesem Bereich gibt. In den drei Hauptrollen überzeugt Johann Zumbült als Klassenprimus Melchior Gabor, der vom Geist der Aufklärung beflügelt gegen das Establishment auflehnt genauso wie Isabell Fischer als Wendla Bergmann, die auf Grund fehlender Aufklärung durch Ihre Mutter ungewollt von Melchior schwanger wird und Sebastian Jüllig als Moritz Stiefel. Letzterem gelingt es exzellent die inneren Sorgen und Nöte mit einem detaillierten Schauspiel auf die Bühne zu bringen. Auch die weiteren Rollen sind allesamt stimmig besetzt, stimmlich fällt hier Vera Lorenz als Ilse noch sehr positiv auf. Unterstützt werden die Darsteller vom Ballett des Theaters Hagen und Anne Schröder und Ralf Grobel, die sämtliche Erwachsenenrollen übernehmen.

Obwohl das Werk oftmals den Zusatz „Das Rock-Musical“ trägt, ist die Bandbreite hier doch etwas größer anzusetzen und bezieht ebenso Pop- wie auch Punk-Rock-lastige Nummern ein. Auch gefühlvolle Lieder kommen nicht zu kurz, hier kommt Duncan Sheik seine erfolgreiche Tätigkeit als Singer-Songwriter sicher zu Gute. Die sechs Musiker aus dem Philharmonischem Orchester Hagen samt Gästen bringen die Partitur unter der musikalischen Leitung von Dan K. Kurland kraftvoll auf die Bühne. Alfred Peter sorgt als Ausstatter für eine geschickte Bühne in der Schulaula, bei der sich hinter dem Vorhang immer wieder neue Orte ergeben. Dem Theater Hagen ist mit diesem Musical erneut ein sehr sehenswerter Musicalabend gelungen, der mit einem großen Applaus für alle Darsteller endete. Lediglich die Zuschauerzahl stimmt etwas traurig. Sind die Menschen in Hagen oder dem erweiterten Einzugsbereich wirklich nicht mehr der Lage richtig gutes modernes Musiktheater zu erkennen? Hier wäre es wünschenswert, dass die weiteren 5 Vorstellungen bis zum Jahresende etwas mehr Zuspruch erfahren würden, von mir gibt es daher eine klare Besuchsempfehlung.

Markus Lamers, 15.09.2019

Bilder: © Klaus Lefebvre

Purcells Dido / Händels Wassermusik

Spartenübergreifender Doppelabend – packend umgesetzt

Premiere: 18.5.19

besuchte Vorstellung: 30.5.19

Lieber Opernfreund-Freund,

eine spartenübergreifende Doppelvorstellung präsentiert das Theater Hagen zur Zeit, bei der man Purcells Dido & Aeneas ein Ballett zu Händels Wassermusik zur Seite stellt, das die gleiche Geschichte noch einmal tanzend erzählt. Herausgekommen ist dabei ein packender und faszinierender Theaterabend, den ich mir gestern für Sie angeschaut habe.

Sowohl die griechische als auch die römische Mythologie berichten von Aeneas, dem Sohn von Anchises und der Göttin Venus, der nach seiner Flucht aus Troja in Karthago strandet und sich in die dortige Königin Dido verliebt und sie aus der Trauer um ihren verstorbenen Mann Acerbas löst. Doch Merkur erinnert Aeneas an seine Pflicht, nach Italien weiter zu segeln und das römische Reich zu Gründen. Vergil berichtet in der Aeneis von Didos Selbstmord mit einem Schwert auf einem Scheiterhaufen, nachdem Aeneas sie verlassen hat.

Henry Purcell schuf auf ein Libretto von Nahum Tate, das auf diesem Stoff basiert, seine einzige durchkomponierte Oper, die – da sind sich die Quellen uneins – wahrscheinlich 1689 zur Uraufführung kam, ob an einem Mädchenpensionat in Chelsea oder am Königshof ist ebenfalls unklar. In seinem Werk ergänzt Purcell die mythologische Erzählung um seinerzeit durchausübliches „Hexenwerk“: eine böse Zauberin ist neidisch auf Didos Glück und lässt Aeneas von einem Geist in der Gestalt Merkurs abbeordern, um das Glück der Königin von Karthago zu zerstören.

Intendant Francis Hüsers sieht sogar das komplette karthagische Volk als Neider Didos um ihr Glück. Die Hexengemeinschaft verwandelt sich unter seiner Regie aus der Gruppe der Karthager heraus; selbst die Vertraute Belinda, die zu Beginn die trauernde, in der Hochzeitsnacht bereits zur Witwe gewordene Dido, die ihr Brautkleid nicht ablegen will, zurück ins Leben schickt und ihr den charismatischen Aeneas vorstellt, scheint ein doppeltes Spiel zu spielen. Wasser als verbindendes Element des Abends ist allgegenwärtig, in den wellenhaften Aufbauten, die Kaspar Glarner auf die Hagener Drehbühne gestellt hat ebenso, wie im Muster der ebenfalls von ihm entworfenen, an gebatikte Pilgerkluft erinnernden Kleidung, die die Karthager tragen. Die ausgefeilte Personenführung Hüsers‘ macht Spannungen und Konflikte deutlich und so gelingt auch Dank der wunderbaren Interpretin der Titelheldin ein besonderer Musiktheaterabend.

Veronika Haller singt die bedauernswerte Dido in bester Barock-Manier nahezu vibratolos und stattet sie mit einer unglaublichen Zartheit aus, spinnt betörende Piani und ist doch auch die selbstbestimmte Frau, die an ihren eigenen Prinzipien verbricht. Der Sohn der Schönheitsgöttin ist in Hagen mit einem Bariton besetzt, Kenneth Mattice darf nicht nur zu Beginn seinen adonis… Pardon… aeneashaften Körper zeigen, berührt mich mit seinem Gesang allerdings kaum. Cristina Piccardi ist eine zauberhafte Belinda mit klarer Höhe, während Marilyn Bennet die Zauberin mit diabolischen Zwischentönen ausstattet. Elizabeth Pilon und So Hee Kim sind ein teuflisch gutes Hexengespann, während Kisun Kim zwar mit einer Verletzung kämpft, aber stimmlich als Second Woman auf ganzer Linie überzeugt.

Rodrigo Tomillo lässt im Graben mit historisch informiertem Strich musizieren und präsentiert eine wunderbar schlanke Interpretation der Partitur. Lediglich seine Tempi sind mitunter etwas forsch, so dass gerade die Beweinung der Dido zum Ende des ersten Teils wenig Getragenes an sich hat. Bei Händels Wassermusik hingegen glänzt sein Dirigat durch ausgefeilte Dynamik. Die berühmte Händelkompoisition wurde durch die Ouvertüre zu seinem Judas Maccabaeus ergänzt, um eine passende Untermalung der Zaubererszene zu erhalten.

Der zweite Teil des Abends nämlich erzählt die gleiche Geschichte noch einmal. Was langweilig klingen mag, ist das genaue Gegenteil. Denn während Purcells Version die Handlung eher aus der Sicht Didos zeigt, erscheint die Choreographie von Francesco Nappa wie die männliche Sicht auf die Dinge. Mit Aeneas‘ Augen erleben wir das gleiche Stück, das doch ganz anders daher kommt. Die Liebeszene, zu der Hüsers noch die Jagdszene der Oper umgedeutet hatte (inklusive Defloration), wir im Wasser getanzt und der Compagnie gelingen auch darüber hinaus immer wieder intensive und berührende Momente. Francesco Nappa hat eine recht sportliche, teilweise beinahe akrobatische Tanzsprache gewählt, kann aber auch auf der Gefühlsebene vollends überzeugen. Die Tänzerinnen und Tänzer sind höchst engagiert, tanzen nicht nur hervorragen, sondern spielen auch vorzüglich. Ana Isabel Casquilo zeigt als Dido viel Körperspannung und schickte reichlich Emotionen über den Graben. Bobby Briscoe beweist als Zauberer, dass offen zur Schau gestellte körperliche Kraft und tänzerische Anmut sich nicht ausschließen müssen und der Aeneas von Gonçalo Martins da Silva ist schlicht eine Wucht. Der junge Portugiese tanzt mit einer Hingabe und Intensität, als ob sein Leben davon abhinge – da wagt man als Zuschauer kaum wegzusehen.

Die Produktion über Spartengrenzen hinweg wird so zum Hochgenuss. Oper und Ballett erzählen zusammen eine rundum runde Geschichte und vielleicht ist diese Kombination ja etwas, das Schule machen kann, auch weil sie Berührungsängste abbaut: Opernfans erleichtert das Theater den Zugang zum Ballett, während man den Tanzjunkies die Oper näherbringt. Also: Unbedingt hin, wer kann!

Ihr Jochen Rüth 31.05.2019

Die Fotos stammen von Klaus Lefebvre und Leszek Januszewski

Zum Zweiten

Tristan und Isolde

Premiere: 7.4.2019

Die Inszenierung bitte in den Müll

Das Theater Hagen, ein Haus von mittlerer Größe, beweist immer wieder außerordentliche Fantasie hinsichtlich seiner Repertoiregestaltung. Uraufführungen, Ausgrabungen, unorthodoxe Werkzusammenstellungen werden in schöner Regelmäßigkeit geboten. Manchmal gibt es auch den mutigen Griff über hauseigene Kapazitäten hinaus. In den vergangenen Jahrzehnten wurde beispielweise zweimal „Elektra“ auf die Bühne gebracht (natürlich in der reduzierten Orchesterfassung), nun zum wiederholten Male Wagners „Tristan“. Die letzte Produktion fand im März 1991 statt: Dirigent war Michael Halász, Regie führte Peter Rasky, die Ausstattung besorgte Reinhard Heinrich. Sänger waren Thomas Harper/Robert Bruins, Danuta Bernolak, Faith Puleston, Andreas Haller und Horst Fiehl. Die Namensaufzählung sei als Kompliment verstanden.

Die jetzige Aufführung imponiert mit ihren musikalischen Leistungen. Wie Joseph Trafton das Philharmonische Orchester Hagen zu einem ungemein disziplinierten Spiel animiert und den rauschhaften Wagner-Klang mit all seinen dunklen Vibrationen und glühendem Schimmern aufblühen läßt, ist fast schon als sensationell zu bezeichnen. Der herrliche Schlußakkord klingt noch nach, wenn man das Theater längst verlassen hat.

Das Sängerensemble von „Tristan“ besteht im Wesentlichen aus Gästen, insofern ist von einer hauseigenen Produktion nur bedingt zu sprechen. Aber das besondere Werk erfordert nun einmal besondere Maßnahmen. Um bei den Darstellern die Namensabfolge im Titel des Musikdramas zu wahren… Zoltán Nyári (derzeit fest in Oldenburg engagiert) begann seine Karriere als Schauspieler, was man seiner Bühnenpräsenz anmerkt. Der Wechsel zum Sänger geschah über Operette/Musical, bei der Oper ist der ungarische Tenor inzwischen längst im Heldenfach angelangt. Wie er zuletzt noch den strapaziösen dritten Aufzug mit nie nachlassenden Kraftreserven meistert, ist wirklich einzigartig. Doch kommen bei dem Sänger lyrische Feinheiten nicht zu kurz. Auch die international gefragte Magdalena Anna Hofmann hat sich hochdramatisch entwickelt. Nach der Hagener Isolde wird Beethovens Leonore in Bologna ihr nächstes Rollendebüt sein. Ohne jeden Spitzenton auf die Goldwaage legen zu wollen: die Tessitura der Wagner-Partie beherrscht die Sopranist mit großer Verve. Besonderer Vorteil ihrer Rollengestaltung ist das jugendlich wirkende Timbre, die weich gerundete Tongebung, was die Isolde vom Typus einer schwergewichtigen Heroine fernhält. Der Liebestod tönt lyrisch bis hin zum unangestrengten Schluß-Fis im Pianissimo.

In Hannover ist Khatuna Mikaberidze engagiert. Die Brangäne der georgischen Mezzosopranistin gefällt mit blühender, breit strömender Üppigkeit. Wieland Satter, vor kurzem eindrucksvoll in der Aachener Produktion von Bernsteins „Trouble in Tahiti“/„A quiet Place“ zu erleben, gibt einen markanten, rustikalen Kurwenal, der hauseigene Dong-Won Seo einen tragisch umflorten, dabei baßmächtigen Marke. In Hagen bereits als Steuermann zu erleben war Daniel Jenz (fest engagiert in Kassel), jetzt überzeugt er als junger Seemann und Hirt. Richard van Gemert und Egidijus Urbonas ergänzen als Melot und Steuermann das Ensemble angemessen.

Nunmehr ist auf die Inszenierung zu sprechen zu kommen. „Sind die Leute wahnsinnig? Ich muß unbedingt sofort den Intendanten sprechen.“ So könnte man einen Satz der Primadonna in der Strauss-„Ariadne“ variieren. Freilich: der Intendant des Theaters Hagen Francis Hüsers ist gleichzeitig „Tristan“-Dramaturg und versucht natürlich im Programmheft verständlich zu machen, was das Produktions-Team Jochen Biganzoli (Regie), Wolf Gutjahr (Bühne), KATHARINA WEISSENBORN (Kostüme) und Hans-Joachim Köster (Licht) auf die Bretter „gezaubert“ hat. Insgesamt sind Hüsers‘ Erläuterungen durchaus hilfreich.

Seinen Worten zufolge sind Tristan und Isolde nicht mehr von dieser Welt, gänzlich in privaten Gefühlsregionen eingeschweißt, für Belange des Gesellschaftlichen nicht ansprechbar, Diese „Symbole einer Lebensverweigerung“ sind einzig im Bereich der Kunst realisierbar. Eine simple Nacherzählung der Bühnenvorgänge schließt sich somit aus.

Biganzoli kerkert die Protagonisten also in Privaträume ein, von Gutjahr individuell gestaltet: zwischen schwarzen Wänden haust Isolde, Tristan wird von gleißendem Metall umgeben, welches zunächst von einem großen Tuch mit Selbstporträt verdeckt ist. Brangäne befindet sich in einem neutralen Raum (mit Badewanne, in welche sie sich zuletzt hineinlegt), Marke in einem leicht spießigen Schlafzimmer; Kurwenal kraxelt auf einem mit Fotos geschmückten Baugerüst herum. Sie alle haben keinen wirklichen Kontakt zueinander, bleiben in sich abgeschottet. Als erstes nimmt man übrigens einen mittigen Raum wahr, in welchem der befrackte Seemann seine Partie publikumsfrontal aus einem Klavierauszug abliest und wo später Melot einen stocksteifen Auftritt mit Schwert hat.

Es sei um Nachsicht gebeten, daß nicht noch weitere verquere Regieideen wie etwa die sich in Wandtexten austobende Isolde, die im Mittelakt angesäuselte Brangäne, der sich beim Liebesduett der Selbstbefriedigung hingebende Seemann oder der sich ständig umkleidende oder ins Bett legende Marke ausgebreitet werden. Über das szenisch Leidvolle läßt sich nicht einfach „mild und leise lächelnd“ referieren, der Frust über Gesehenes ist einfach zu groß. Regelrecht erschreckend der widerspruchslose Jubel des Premierenpublikums.

Christoph Zimmermann 8.4.2019

Bilder Theater Hagen

Zum Ersten

Tristan und Isolde

Premiere: 7. April 2019

Wagner-Fans sollten sich aber zwei bis dreimal überlegen, ob sie diese Extrem-Inszenierung wirklich sehen wollen.

Wahrscheinlich ist diese Inszenierungen die radikalste Deutung des Stückes, die es bisher gegeben hat, und damit würde sie eigentlich auf die Festspielbühnen von Bayreuth oder Salzburg gehören. Auf der anderen Seite kann das dortige Publikum aber froh sein, dass es für diese Inszenierung kein Geld ausgibt, denn sie ist so radikal, dass sie am Stück vorbeigeht.

Bereits Jean-Pierre Ponnelle inszenierte in seiner Bayreuther Inszenierung Isoldes Liebestod als Fieberphantasie des sterbenden Tristan, und Nike Wagner zeigte in ihrem Aufsatz „Der zweimal einsame Tod“, dass Tristan und Isolde eigentlich aneinander vorbeireden und jeder in seiner eigenen Welt gefangen ist.

Regisseur Jochen Biganzoli geht in Hagen aber noch weiter und lässt die ganze Oper nur in der Fantasie oder Wunschvorstellung der Protagonisten spielen. Die fünf Hauptfiguren befinden sich in geschlossenen Räumen (Bühne: Wolf Gutjahr), jeder ist allein und hat während der ganzen Aufführung keinen Kontakt zu den anderen. Das hört sich auf den ersten Blick genial an.

Wenn aber eine reale Situation fehlt, aus der sich die Figuren in ihre Fantasie oder Wahn begeben, dann ist das, was auf der Bühne passiert, total egal und berührt in keiner Weise. Stattdessen tut es dem Auge weh, fünf Stunden lang zu sehen, wie in dieser Inszenierung nur Dinge passieren, die permanent dem Text zuwiderlaufen.

Vielleicht hätte dieses Konzept mit fünf abgeschotteten Figuren funktioniert, wenn das Personal aus Wagner-Fans verschiedener Epochen bestehen würde, die sich im Radio, auf LP, CD oder auf dem Handy „Tristan und Isolde“ Oper anhören und sich aus der Realität, in der sie sich befinden, in Wagners Musik hineinsteigern. Die Hagener Produktion ist jedoch ein Beispiel dafür, wie sich ein Regisseur mit Vollgas in eine konzeptionelle Sackgasse steuert.

Umso erfreulicher Ist die musikalische Seite der Produktion. Im kleinen Hagener Theater zaubert GMD Joseph Trafton einen samtig weichen Streicherklang, der oft ganz kammermusikalisch daherkommt. Das Orchester ist aber auch zu den großen dramatischen Ausbrüchen fähig, was die Sänger gelegentlich in Bedrängnis bringt. Überraschend ist, dass selbst Nebenrollen mit Gästen besetzt sind und lediglich Marke und Melot aus dem Ensemble stammen.

Magdalena Anna Hofmann war schon im Mindener „Ring“ eine starke Sieglinde. Die Isolde singt sie mit jugendlich-frischer Stimme, hat allerdings manchmal Probleme mit der Textverständlichkeit. Zoltan Nyári ist im Oldenburger „Ring“ ein lautstarker Siegfried und zeigt sich auch als Tristan sehr durchsetzungsfähig. Gleichzeitig singt er viele Passagen aber auch sehr lyrisch.

Als Brangäne hat man Khatuna Mikaberidze von der Staatsoper Hannover engagiert, die ihre Partie mit kernig-selbstbewusstem Mezzo gestaltet. Wieland Sattler vom Pfalztheater Kaiserslautern singt den Kurwenal mit einem stattlichen Heldenbariton, der Wotan-Potenzial besitzt. Mit warmen und sattem Bass interpretiert Dong-Won Seo den König Marke.

Beim Wagner-erfahrenen Publikum in Düsseldorf, Essen oder Köln wären bei dieser Inszenierung schon während der Aufführung die Fetzen geflogen, in Hagen wird beim Schlussbeifall aber sogar das Regieteam bejubelt.

Rudolf Hermes 8.4.2019

Bilder (c) Theater Hagen

IL TURCO IN ITALIA

14. März 2019

Premiere am 2. Februar 2019

Ein türkischer Tourist in Hagen – recht nett und gagreich

Die Rezeptionsgeschichte von Rossini´s Turco in Italia liest sich eher traurig, da gerade diese Oper durch eine Heerschar von Dirigenten, Intendanten und Sängern über ein Jahrhundert lang übel zugerichtet wurde. Nach dem Premieren-Durchfall 1814 in der Mailänder Scala (man hielt die Oper nur für eine modifizierte Replik der „Italiana in Algerie“) und trotz glänzender Besetzung kam es zunächst nur zu wenigen Aufführungen. Das hatte wohl auch moralischen Gründe wegen der offen gezeigten Leichtlebigkeit. Dabei ist die Oper in Originalität und Musikalität der „Italiana“ überlegen, ist musikalisch anspruchsvoller, wahrt dabei aber die Rossinis Kompositionen eigene Leichtigkeit, Virtuosität und Fröhlichkeit.

Zu lesen ist immer wieder, dass Rossini Teile der Oper seine Mitarbeiter hat komponieren lassen und sich auch selbst um die Aufführungen wenig gekümmert hat. Das rächt sich. In der Folgezeit haben die bereits genannten Täter Bearbeitungen vorgenommen, Arien hinzugefügt oder Kürzungen durchgeführt, das Werk sozusagen gründlich verhunzt. Erst 1950 wurde unter der Regie von Zefirelli und mit der Callas als Fiorilla in Mailand eine redigierte und entschlackte Version geboten und in der Folge auch zunehmend anderweitig gespielt. Insgesamt hält sich die Zahl der Aufführungen allerdings sehr in Grenzen. Das kleine Theater Hagen hat sich nun erkühnt, die Oper auf die eigenen Bretter zu bringen, ein nicht einfaches Unterfangen, da gerade „das Leichte so schwer ist“; eine Rossini-Begeisterung kommt nur auf mit exzellenten Protagonisten und einem famosen Orchester.

Die Story ist auch nicht ganz einfach und diametral zu den beliebten Türkenopern, denn hier kommt der reiche Muselmann Fürst Selim als Tourist nach Neapel, speziell auf der Suche nach amourösen Abenteuern. Seine Ex Zaida war seinem Harem entflohen und trauert Selim nach. Der aber schmeißt sich an Fiorilla, Eifersucht kommt auf, da Selim die Zaida trifft, was der Fiorilla total stinkt. Und ihrem Gatten Geronio ebenfalls. Selim will Fiorilla entführen, da ihr Gatte sie nicht zu verkaufen gedenkt. Genau jetzt kommt der Dichter Prosdocimo ins Spiel, der auf der Suche nach einem Opernlibretto ist; bei einem Maskenball kommt es zu allerlei heillosen Verwechselungen und Beziehungsproblemen, bis sich die Paare mehr oder weniger im Originalzustand wiederfinden. Und der Dichter hat eine schöne Basis für sein Libretto – beziehungsweise für seinen neuen Film – denn das ist die Basis für die Inszenierung von Christian von Götz. “Der Türke in Italien” thematisiert Freiheit, Treue und Liebesbeziehungen. Das macht diese Oper bühnenwirksamer, als es Rossinis vorangegangene, stärker in der neapolitanischen Tradition verankerte Opern sind. Das Werk ist nach “Die Liebesprobe” und “Die Italienerin in Algier” die letzte der drei Rossini-Opern, die von der damals herrschenden Orientbegeisterung zeugen; auch Mozart´s Meisterwerk „Die Entführung aus dem Serail“ gehört dazu.

Das Produktionsteam um von Götz hat allerlei gewerkelt; so sitzen bei der Ouvertüre ein Produzent neben dem Filmemacher auf klassischen beschrifteten Regiestühlen, gemeinsam schauen sie seinen neuen hochpathetischen Stummfilm an, der aber nicht recht ankommt; das Drehbuch ist leider nur für die Tonne. Damit geht die Geschichte für den Poeten richtig los, er braucht Stoff für einen weiteren Film. Die Inszenierung strotzt nur so voller Regiegags, die zum Teil originell, aber auch sehr abgeschmackt und albern sind. Und die auch durch ständige Wiederholungen, wie in alten Filmen mit dem Kopf an eine Wand zu rennen, mitnichten origineller werden. Auch wenn Geronimo an einem langen Seil wie Tarzan, allerdings dabei singend über die Bühne schwingt, ist das vielleicht zwei mal witzig, dann aber nicht mehr. Nicht wirklich erschließt sich die Idee der Regie, die Protagonisten sackhüpfend über die Bühne zu schicken, sogar paarweise, und dabei gegenseitig diverse Unterwäscheteile zu erbeuten. Unklar bleibt auch, warum Fiorilla im schicken Ägypten-Look und mit Rollerblades hin und her über die Bühne rollen muss. Aber was auch passierte, das Publikum im leider nur halb gefüllten Opernhaus quittierte die Szenen mit viel Gelächter und Zwischenapplaus. Denn man muss nicht alles immer auf die Goldwaage legen und logisch überdenken. Rossini ist bei all seiner musikalischer Genialität auch ein Lustspiel-Komponist, wo sich ein Regisseur in einer „komischen Oper“ auch mal einfach gehen lassen und seine Fantasie ohne Angst vor Beckmessertum umherschweifen lassen kann. Denn Klamauk kann auch mal Kunst sein.

Musikalisch war durchaus Achtbares zu vernehmen. Das Philharmonische Orchester Hagen arbeitete sich in dieser sechsten Aufführung wacker durch die kritischen Klippen der Partitur, nicht immer, aber immer besser und präziser in der Synchronisation der Tempi mit der Bühne. Maestro Steffen Müller-Gabriel am Pult verstand es, mit einem beständigen Drive die Handlung und die Sänger zu unterstützen und erfolgreich zu fordern. Auch über diese gibt es Gutes zu berichten. Allen voran Marie-Pierre Roy mit viel szenischem Selbstbewusstsein, hervorragenden Spitzentönen und locker fließenden Koloraturen. Kammersängerin Merylin Bennettt als Zaida zeigte einen angenehmen kräftigen Mezzo und ein prima komödiantisches Talent. Der Koreaner Dong-Won Seo als Türke gefällt sehr mit profundem Bass, und erst recht Rainer Zaun als herrlich tiefer Buffo. Der in Hagen sehr beliebte Sänger musste das Ensemble nach dem Intendantenwechsel verlassen, was sehr viel Unmut erzeugt hatte. Hier konnte er sich in gewohnter Frische und Güte erfolgreich präsentieren. Den Dichter singt Kennth Mattice rollengerecht; immerhin erfindet er am Ende den Tonfilm. Leonardo Ferrando spielt den Don Narciso sehr engagiert, hat allerdings stimmlich in Höhe und Sicherheit noch etwas Luft nach oben.

Der Oper Hagen darf man für diese – trotz szenischer Kritik (alles ist Geschmackssache) – hübschen und musikalische reizvollen Produktion im originellen Bühnenbild (stilisierte Kameralinse von Lukas Noll) der selten gespielten Oper ein volleres Haus wünschen. Der Schlussapplaus war auf jeden Fall sehr eindeutig begeisternd.