https://operaballet.be/nl

Die OPERA VLAANDEREN hat in Gent einen zweiten Spielort.

Kurt Weill

Der Silbersee

Premiere: 18. Oktober 2021 in Gent

Besuchte Vorstellung: 3. Oktober in Antwerpen

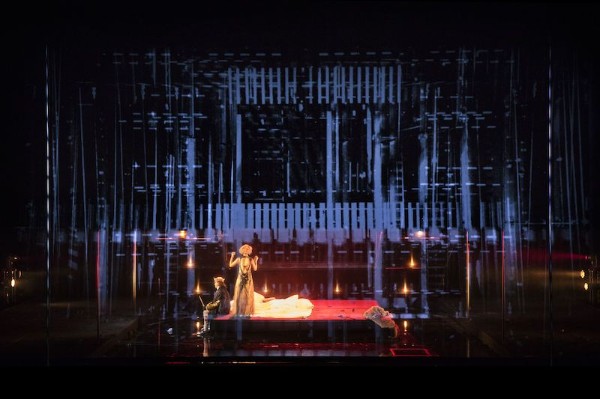

Opernaufführungen, die konsequent zwischen Genialität und Dilettantismus torkeln, bei denen im einen Moment stinksauer und im nächsten begeistert ist, erlebt man selten. Die Inszenierung von Kurt Weills und Georg Kaisers „Der Silbersee“ an der Oper Antwerpen/Gent in der Regie von Ersan Mondtag gelingt dieses Kunststück.

Im deutschen Sprachraum wird „Der Silbersee“ selten gespielt, zuletzt gab es Aufführungen in Augsburg (2009) und Hannover (2011): Das Stück, das am 18. Februar 1933 gleichzeitig in Leipzig, Erfurt und Magdeburg uraufgeführt wurde, ist im Kern antikapitalistisch: Der Tagelöhner Severin stiehlt bei einem Überfall eine Ananas und wird auf der Flucht vom Polizisten Olim angeschossen. Olim gewinnt in der Lotterie, kauft sich ein Schloss und wird vom schlechten Gewissen gepackt. Er lädt Severin zur Genesung in sein Schloss ein, ohne dass dieser weiß, dass Olim auf ihn geschossen hat. Als Olims Haushälterin Frau von Lubber sich des Anwesens bemächtigt, fliehen die beiden Männer zum titelgebenden Silbersee.

Das Hauptproblem bei diesem Werk ist, das nicht klar ist, ob es eine Oper oder ein Schauspiel mit Musik ist, ob man die Rollen mit Sängern oder Schauspielern besetzt? In Antwerpen bietet das Orchester unter dem Dirigat von Karel Deseure einen großen sinfonischen Klang, Regisseur Ersan Mondtag setzt aber hauptsächlich auf die Schauspieler: Sein extrovertierter Leib- und Magendarsteller Benny Claessens gibt den Olim als weinerliche Diva.

Für den Severin hat man mit Daniel Arnaldos einen Tenor engagiert, der nur über eine schmale Stimme verfügt, die in der Höhe sehr eng wird. Wenn man bedenkt, dass Heldentenor Wolfgang Schmidt die Rolle auf der WDR-Aufnahme von 1990 singt, ist dies eine krasse Fehlbesetzung, durch welche die Rolle stark abgewertet wird. Weil man für Fennimore, die Nichte der Frau von Lubber, eine ebenso gute Sängerin wie Schauspielerin benötigt, wird die Partie hier aufgeteilt: Die belgische Schauspielerin Marjan de Schutter spielt Fennimore, in den Gesangsnummern kommt Hanne Roos auf die Bühne. Marjan de Schutter ist durch ihre Fernsehauftritte in Belgien so beliebt, dass ihre Ankündigung, dass sie einen Witz erzählen möchte, ausreicht, um den Saal in schallendes Gelächter ausbrechen zu lassen.

Was Regisseur Ersan Mondtag mit dieser Produktion sagen möchte bleibt rätselhaft: Die Eröffnungsszene, in der Mutatentenmenschen ihren Hunger begraben, entpuppt sich als Filmdreh, in dem Olim der Regisseur ist. Der arbeitet im Jahr 2033 an einem antifaschistischen und antikapitalistischen „Silbersee“-Film. Die Mutanten werden dann aber zu IS-Terroristen, die gemeinsam mit Severin einen Laden überfallen. Das Bühnenbild wechselt in einen monumentalen ägyptischen Palast, der jeder „Aida“ Ehre machen würde. Später bekommt das Publikum von Ersan Mondtag, der auch sein eigener Ausstatter ist, noch das Holztreppenhaus eines nostalgischen Schlosses geboten, das optisch ebenso erschlagend ist.

Befinden wir uns noch in Olims Silbersee-Dreharbeiten oder Ersan Mondtags eigener Inszenierung? Keine Ahnung! Zwischendurch wird über Politik, Homophobie und über das Stück improvisiert, diskutiert und philosophiert, was dazu führt, dass die Aufführung drei Stunden und 20 Minuten dauert. (die WDR-Aufnahme benötigt gerade einmal 107 Minuten!) Gesungen wird auf Deutsch, in den Spielszenen wird zwischen Deutsch, Englisch und Niederländisch gewechselt, was die Verwirrung und Ratlosigkeit des Zuschauers steigert.

Nach der Pause macht Mondtag aus dem Stück eine schwule Liebesgeschichte zwischen Olim und Severin, die den Weg zum Silbersee als Coming-out erleben, Severin im rosa Hosenanzug, Olim im Lack-Body.

Ersan Mondtags Inszenierung beeindruckt auf der einen Seite mit starken Bildern, torkelt aber zwischen diversen Regie-Einfällen hin und her, die kein schlüssiges Ganzes ergeben. Man darf gespannt sein, was ihm zu Weber „Der Freischütz“ (ab 12. Februar 2022 in Kassel) und Marschners „Der „Vampyr“ (ab 25. März 2022 in Hannover) einfällt.

Rudolf Hermes, 8.10.2021

Bilder folgen

Franz Schreker

Der Schmied von Gent

Premiere: 02.02.2020

besuchte Vorstellung: 07.02.2020

TRAILER

Wie eine farbenfrohe Märchenerzählung aus dem Ruder läuft…

Lieber Opernfreund-Freund,

Franz Schrekers letzte Oper Der Schmied von Gent wird außerordentlich selten aufgeführt. In Europa hat zuletzt 2010 das Theater Chemnitz eine Produktion auf die Bühne gebracht, in Belgien, wo der im 16. Jahrhundert angesiedelte Märchenstoff spielt, war das Werk sogar noch nie zu sehen. Das will Opera Ballet Vlaanderen ändern und hat für die Koproduktion mit dem Nationaltheater Mannheim den jungen Theaterregiestar Ersan Mondtag mit der Umsetzung betraut – und der gibt hier nicht nur sein Operndebüt, sondern greift nach gelungenem Beginn im letzten Akt so richtig in die Vollen – und dabei daneben.

„Große Zauberoper“ hat Franz Schreker sein Werk aus dem Jahr 1932 überschrieben, fußt es doch auf einer zauberhaften Geschichte aus der Sammlung Légendes flamandes (Flämische Legenden) aus den 1850er Jahren:

Im Gent des ausgehenden 16. Jahrhunderts, zu Zeiten des 80jährigen Krieges, sympathisiert der Schmied Smee mit den niederländischen Geusen, die sich gegen die spanischen Besatzer auflehnen. Das kostet ihn neben Kundschaft und dem guten Ruf auch seinen Wohlstand und er geht deshalb einen Pakt mit dem Teufel ein, der ihm in Form der erotischen Astarte erscheint: er kann sieben Jahre in Glück und Reichtum leben, wenn er ihr danach seine Seele verschreibt. Smee lebt also wie die Made im Speck und vergisst dabei auch Bedürftige nicht, hilft unter anderem einem Bettlerpaar, das sich als die Heiligen Josef und Maria entpuppen, mit deren Hilfe er sich die drei Teufel, die ihn nach Ablauf der Zeit holen wollen, vom Leib schafft. Als alter Mann stirbt er schließlich, findet aber weder in die Hölle noch in den Himmel Einlass. Also eröffnet er kurzer Hand eine Taverne vor dem Himmelstor. Als seine Frau bei Petrus anklopft, ermöglicht der heilige Josef schließlich auch Smee den Zugang. Dem Teufel ist endgültig ein Schnippchen geschlagen.

Ein veritabler Schwank mit wurzeln im Volkstümlichen – also fast ein Märchen.

Märchenhaft bunt scheint auch die spektakuläre Kulisse, die Ersan Mondtag auf die Drehbühne der Antwerpener Opernhauses gestellt hat: Auf der einen Seite eine stilisierte Genter Altstadt, auf der anderen Seite ein mit Videoeinspielungen oder gespenstischem Licht von Rainer Casper angestrahltes Höllentor. Der Chor wird in diesem Aufbau gerne statisch platziert, was dem jungen Regisseur durch die Drehbühne die Möglichkeit gibt, wie in einem Märchenbuch zum nächsten farbenfrohen Bild umzublättern. Mondtag hat witzige Ideen, holt die Geschichte immer wieder in die Moderne; beispielsweise zeichnet er den heiligen Josef als emanzipierten Vater, der das hier farbige Jesuskind hätschelt, während Maria sich nicht kümmern muss. Die knallbunten Kostüme von Josa Marx sind höchst originell und passen hervorragend zum fantastischen Stoff, vor allem Astartes Ausstattung ist atemberaubend gelungen. Doch wir hätten es nicht mit einem der bekanntesten Theaterregisseure Deutschlands zu tun, würde er es bei schrillbunten Bildern belassen. Er sucht Gemeinsamkeiten zwischen der Belagerung der Flamen durch die Spanier im 16. Jahrhundert und Belgiens Rolle als Kolonialmacht und thematisiert die Befreiung des Kongo aus der Unterdrückung durch den Kolonialherren – eine Parallele, die sich einem nicht unmittelbar aufdrängt. Schon im zweiten Akt sind die Reichtümer, über die Smee nach seinem Deal mit der Hölle verfügt, unterwürfig von dem unterdrückten Volk herbei gebrachte Gaben. Immer wieder wird dabei ein Modell des Königlichen Palastes in Brüssel durchs Bild getragen, bis auch der letzte begreift: ja, der Wohlstand dieser Nation beruht nicht unwesentlich auf der Ausbeutung der Kolonien. Damit hätte es nach meinem Dafürhalten reichen können mit dem moralischen Zeigefinger; nach der Pause aber ufert Mondtags ohnehin reichlich an den Haaren herbei gezogene Regieansatz aus, minutenlang penetriert er nach Smees Tod den Zuschauer mit der eingespielten Rede von Patrice Lumumba anlässlich der Unabhängigkeit des Kongo aus dem Jahr 1960. Das raubt nur nicht der Musik und der Story den Fluss, sondern auch mir die Nerven, so dass ich Ihnen nun lieber von der viel erfreulicheren musikalischen Seite des Abends berichten will.

Die ist nämlich nahezu makellos. Die teils recht schroffe Komposition, die dem Thema gemäß allerdings immer wieder durch Trinklieder und Tänze durchbrochen wird, ist bei Alejo Pérez in den besten Händen. Er lässt beide Aspekte der Partitur zu ihrem Recht kommen und präsentiert ein farbenreich-wuchtiges Dirigat aus einem Guss. Wenn ich nach Kritik suchte, fände ich allenfalls an einigen Stellen eine Überlagerung der Sänger durch allzu massiven Orchesterklang – aber das ist wirklich Nörgeln auf höchstem Niveau. Und auch über die Sangeskunst der Solisten kann ich nur positives vermelden: Leigh Melrose verfügt über einen Prachtbariton und erweist sich als Tausendsassa, singt und spielt den anfangs glücklosen Schmied in allen Lebens- und Stimmungslagen überzeugend. Kai Rüütel als seine Frau ist wunderbar, verfügt nicht nur über einen kraftvoll-voluminösen Sopran, sondern auch über hinreißendes komödiantisches Talent. Das bringen auch die beiden Teufel Leon Košavić und Nabil Sauliman mit, deren Bühnenwirkung allerdings von der höchsterotischen Astarte von Vuvu Mpofu mit nur einem Wimpernschlag übertroffen wird. Die gebürtige Südafrikanerin zeigt zudem klare Höhe und betörenden Gesang. Nicht unerwähnt lassen will ich auch Daniel Arnaldos, seit der Spielzeit 2019/20 Mitglied der Jonge Opera von Opera Ballet Vlaanderen, dessen Flipke an eine Amish-Version von Conchita Wurst erinnert und der neben ansteckender Spielfreude einen geschmeidigen Tenor mitbringt, der Lust auf mehr macht.

Angesichts der erstaunlichen Verständlichkeit ist es kaum zu glauben, dass keiner aus der Sängerriege deutscher Muttersprachler ist. Lediglich Michael J Scott müht sich im ersten Akt hörbar mit dem deutschen Text ab, da müssen dann schon einmal die flämischen oder englischen Übertitel aushelfen. Dafür ist die Stimme des Engländers bezogen auf Klarheit und Ausdruck am gestrigen Abend unübertroffen. Der Chor unter der Leitung von Jan Schweiger hat, wie eingangs bereits vermerkt, viel zu stehen – und eine ebenso umfassende Partie zu bewältigen und macht seine Sache gut. So ist die musikalische Seite des Abends eine Rundumempfehlung, szenisch wäre vor allem im Schlussbild weniger Konstruiertes mehr gewesen – doch auch hier entschädigen die Einfälle in den ersten beiden Akten für vieles. Also: Auf nach Antwerpen zum Schmied von Gent – oder direkt an den Originalschauplatz nach Gent. Da läuft die Produktion ab dem 21. Februar im Schwesterhaus.

Ihr

Jochen Rüth

08.02.2020

Die Fotos stammen von Annemie Augustijns.

MACBETH

Premiere: 21.06.2019

besuchte Vorstellung: 23.06.2019

…und kann dem Sog nicht entkommen

Lieber Opernfreund-Freund,

schon zum dritten Mal bringt Michael Thalheimer ein großes Verdi-Werk an der Vlaamse Opera auf die Bühne. Nach der Macht des Schicksals und dem düsteren Otello, der mit großem Erfolg auch an der Rheinoper in Düsseldorf und Duisburg zu sehen war, widmet sich der aus Frankfurt stammende Regisseur nun Verdis Macbeth, zeigt eine hochpsychologisierte Lesart mit sensationell intensiven Bilder und bereitet so weit mehr als nur die Kulisse für ein veritables Sängerfest.

Als Getriebene erscheint der Titelheld – oder vielmehr seine Frau, die schrecklich furchteinflößende Lady, die bei Thalheimer nicht erst im letzten Akt dem Wahn verfällt, sondern wie Macbeth auch – aber vielleicht in noch viel durchdrungenerem Maße – vom Bösen besessen ist – und das ist durchaus wörtlich zu verstehen. Die Hexen, die den Abend vor gespenstischer Kulisse eröffnen, treiben das Paar von Mord zu Mord, werden zum Katalysator der blutrünstigen Terrorherrschaft, spornen die Protagonisten an zu ihren Untaten, so dass vor allem die Titelfigur gar nicht so recht zu wissen scheint, warum er jetzt Könige, Feinde und Gefährten gleichermaßen niedermetzeln soll, es aber angestachelt von der blutrünstigen und erfolgsgeilen Lady ohne große Gegenwehr wie eine Marionette einfach tut. Der gewaltige Bühnenaufbau von Henrik Ahr ist eine Grube in Halfpipe-Form, erinnert an den Querschnitt eines Hexenkessels – und jeder, der einmal da hineingeraten ist, kommt alleine kaum mehr heraus. So entfaltet sich ein Sog, ein Blutrausch vor düsterem Hintergrund, die Kilts der Herren und die Roben der Damen, die Bustiers der Hexen bewegen sich in allen Schwarzschattierungen (hervorragend designt von Michaela Barth) – einziger Farbtupfer ist das Blut, das schon zum Ende des ersten Aktes das Mörderpaar nahezu komplett bedeckt und im Laufe des Abends noch präsenter wird. Das können auch die Luftschlangen nicht verdecken, die sich die Partygesellschaft im zweiten Akt um den Hals gelegt hat – also landen sie, wie später auch der Wald von Birnam gleichermaßen im riesigen Kessel, der den Strudel des Unheils symbolisiert. Das hat zwar zum Ende des Abends ein wenig von Vermüllung – aber wenn aus diesen Trümmern der Macbeth’schen Herrschaft dann ein fordernd auftretender Malcolm und eine Art Kindkönig auftreten, wird klar, dass auch mit dem neuen Herrscher nicht wesentlich weniger Unterdrückung zu erwarten sein wird. Trotz mitunter recht viel Statik in der Personenführung gelingen Thalheimer und seinem Team wie schon im Otello düster-geheimnisvolle Bilder voller Kraft und Suggestion – so sterben Macbeth und seine Lady zum Beispiel in einer Umarmung, die das Mörderpaar im Tod vereint. Und dank der hervorragenden Sängerriege wird der Abend zu einem Erlebnis.

Craig Colclough gestaltet die Titelfigur ganz nach dem Regieansatz als fremdgesteuert Handelnden und kann so seinem kräftigen, raumfüllenden Bariton immer wieder zweifelnd-zaudernde Zwischentöne beimischen, nicht nur sein Pietá, rispetto, amore wird da zum Meisterstück, das er mit unverhohlener Inbrunst über die Rampe schickt. Maria Prudenskaya stattet die Lady mit bedrohlicher, fast androgyn wirkender Tiefe aus und wirkt vom ersten Augenblick dermaßen wahnsinnig, als sei sie aus einer Nervenheilanstalt entflohen. Mit höchster Intensität erfüllt sie die Höchstschwierigkeiten ihrer Partie, von Arie zu Arie steigert sich ihr Furor, ehe der in der Wahnsinnsszene von ihr ab und ihre Figur in sich zusammen zu fallen scheint. Zum Niederknien! Wann immer mir ein toller Banquo-Sänger auf der Bühne begegnet, bedauere ich, dass seine Figur schon so früh das Zeitliche segnen muss – und genau so ist es bei der Interpretation von Tareq Nazmi ergangen, deren Intensität und nicht nachlassende Kraft mich förmlich in den Sessel drückt – ich hätte seinem imposanten Bass noch stundenlang zuhören können. Kämpferisch gibt sich auch Najmiddin Mavlyanov als Macduff, da hätte ich mir ein wenig mehr Gefühl im an sich herzzerreißenden Ah, la paterna mano gewünscht. Ähnlich draufgängerisch kommt der Malcolm von Michael J. Scott daher, hier passt die klangliche Wucht des US-Amerikaners aber durchaus zur Rolle – und nicht zuletzt auch zum Regieansatz.

Der Koor Opera Ballet Vlaanderen ist unter der Leitung von Jan Schweiger bestens aufgelegt und bewältigt die Mörderpartie scheinbar mühelos – die Herren als kampfeslustige Krieger voller Durchschlagskraft, die Damen als keifende Hexen und beide zusammen als von Macbeth geknechtetes Volk, das seinem Schmerz im verzweifelten Patria oppressa! gefühlvoll Ausdruck verleiht. Im Graben betont Paolo Carignani die dunkle Seite des Werkes, düster bedrohlich klingt es da von Beginn an, so dass auch musikalisch ein Sog entsteht, dem man sich als Zuschauer nicht entziehen kann. Szene und Musik greifen wie Zahnrädchen ineinander, so wird das Gesamtkunstwerk perfekt.

Trotz der sommerlichen Temperaturen ist das Opernhaus in Antwerpen bis auf den letzten Platz besetzt – und das Publikum hat sein Kommen nicht bereut, applaudiert begeistert, ja beglückt allen Beteiligten. Sie, lieber Opernfreund-Freund, haben nun noch bis Anfang Juli die Möglichkeit, diese Co-Produktion in Antwerpen zu erleben, in der kommenden Saison reist sie über Gent und Luxemburg dann nach Düsseldorf, wo sie in anderer Besetzung, aber immer noch in der intensiven Deutung Thalheimers zu sehen sein wird.

Ihr Jochen Rüth 24.06.2019

Die Fotos stammen von Annemie Augustijns.

Don Carlo

Premiere: 19.09.2019

besuchte Vorstellung: 28.09.2019

Erinnerung im Wahn oder wahnhafte Erinnerung?

Lieber Opernfreund-Freund,

in den vergangenen Jahren haben die die beiden Opernkooperationen Düsseldorf/Duisburg und Antwerpen/Gent, was Verdis Werke betrifft, äußerst erfolgreich zusammengearbeitet und mit Michael Thalheimers Regiearbeiten so schlüssige wie spannende Interpretationen der „großen“ Schauspielvertonungen des Meisters aus Busseto auf die Bühne gebracht: den im wahrsten Wortsinne tiefschwarzen Otello und den dichten und in seiner kargen Ausstattung doch bildgewaltigen Macbeth, der in der vergangenen Spielzeit in Antwerpen Premiere hatte (ich durfte Ihnen begeistert berichten) und im kommenden Frühjahr am Rhein zu sehen sein wird. Der frisch gebackene künstlerische Leiter Jan Vandenhouwe hat bezüglich der Verdi’schen Schiller-Adaption Don Carlo auf die Lesart von Johan Simons gesetzt, die mit symbolschwangeren Bildern überzeugt und dank einer durch die Bank exquisiten Sängerriege zum Fest wird.

Ob der Titelheld die Handlung nur träumt oder sich an sie erinnert, bleibt bis zum Schluss unklar an diesem Abend, aber man merkt sofort, dass Carlos Geisteszustand zu wünschen übriglässt. Das liegt nicht nur daran, dass er – der nahezu die ganze Zeit szenisch präsent ist – sich allenthalben in vergitterte Krankenbetten legt, die an ein Kinderbett oder einen Laufstall erinnern. Die Bühne von Hans Op de Beeck wird auch dominiert von so überdimensionalen wie bunten, wie Bauklötze erscheinenden geometrischen Gebilden, mit denen Carlo gerne spielt. Der Thronfolger möchte also etwas Bleibendes schaffen, doch das gelingt ihm nicht.

Der Hofstaat ist in herrlich überzeichnete, skurril und teils irreal wirkende Kostüme gehüllt (bravourös: Greta Goiris), Op de Beecks Videoeinspielung lassen durch Bewegung Kulissen entstehen, die an naive, fast kindliche Malerei erinnern. Carlo bleibt gleichsam Kind, das um die Anerkennung des Vaters buhlt und darunter leidet, dass seine Geliebte seine Stiefmutter geworden ist. Doch er ist nicht der einzige Leidende: Auch Elisabetta wird zerrieben zwischen ihrer gesellschaftlichen Stellung und ihrer Gefühlswelt, Philipp merkt nicht nur, wie es um seine Frau und seinen Sohn steht, sondern auch, dass er als weltlicher Herrscher sich immer geistlicher Macht beugen muss. Eboli ist unglücklich verleibt, wird aus gekränktem Stolz zur Verräterin und kann nicht mehr aufhalten, was sie in Gang gebracht hat, Posa will treuer Freund sein, ergreift aber auch für Philipp Partei. Und über allem thront der Urahn Karl V., der in der Oper das letzte Wort hat.

Diese Beziehungen und inneren Nöte setzt Johan Simons durch eindrückliche Personenführung gekonnt in Szene, macht Beziehungen deutlich und schafft düstere, imposante Bilder, deren Wirkung durch das ausgefeilte Licht von Dennis Diels noch an Kraft gewinnen. Die Szene voller Symbole mag sich nicht immer bis ins letzte erschließen, entwickelt aber dennoch eine fast hypnotisierende Wirkung und fasziniert. Ähnlich ergeht es mir mit dem klangschönen Sopran von Mary Elizabeth Williams in der Rolle der Elisabeth. Eine solch bis zur Perfektion ausgestaltete Pianokultur habe ich schon lange nicht mehr hören dürfen. Ihre wundervolle Stimme und ihre gekonnte Stimmführung haben Suchtpotenzial. Der Italoamerikaner Leonardo Capalbo ist eine eindrucksvolle Titelfigur, die einem noch aus den undenkbarsten Positionen, die er als Wahnsinniger in Betten und zwischen Bauklötzen einnehmen muss, die wuchtigsten Töne entgegenschmettert. Mit nicht enden wollenden Kraft erweckt er den Prinzen am Rande des Wahnsinns zum Leben, ist auch zu feinen Piani in der Lage und beeindruckt mich tief in seiner nuancierten Rollengestaltung.

Der Marquis de Posa findet im in Hamburg engagierten Kartal Karagedik einen facettenreicher Gestalter, der mit imposantem Bariton ebenso kraftvoll den kämpferischen Freund wie gefühlvoll den Zweifelnden mimt, der die zunehmende Umnachtung des Gefährten erkennt. Ein ebensolcher Spieler mit den Klangfarben seiner Stimme ist Andreas Bauer Kanabas, der dem spanischen König Philippe neben drohender und gewaltiger Kraftgebärde nicht nur im vierten Akt einen gehörigen Schuss Desillusion, enttäuschte Liebe und Gefühl beimischt. Die Eboli der US-Amerikanerin Raehann Bryce-Davis ist schlicht eine Wucht – ihre Gartenszene von unvergleichlicher Leichtigkeit und überschäumend vor Esprit, das läuternde O don fatal voller Schmerz und gleichzeitig voller Energie. Roberto Scandiuzzi beeindruckt physisch und akustisch als Großinquisitor mit schwarzer Tiefe und Macht demonstrierender klanglicher Wucht während Annelies van Gramberen als Page und himmlische Stimme mit klarem Sopran einen wahrhaft himmlisch-feinen Gegenpol zur düster-tiefen Männerwelt setzt.

Der Chor unter der Leitung von Jan Schweiger bewältigt die umfangreiche Partie tadellos und überzeugt auch darstellerisch in den von Simons vorbildlich geführten Massenszenen. Im Graben erweist sich der neue Musikdirektor Alejo Pérez als Spezialist für satten Verdi-Klang, kostet mit den Musikerinnen und Musikern des Symfonisch Orkest jeden Moment, jede Nuance der Partitur aus (gespielt wird die Modena-Version von 1886) und entfacht ein wahres Klangfeuerwerk. Damit tut er es den Sängern gleich, was das Publikum im nahezu voll besetzten Haus mit endlosem, begeisterten Applaus goutiert. Und auch ich bin von der künstlerischen Seite restlos begeistert, einen Don Carlo kann man wohl kaum besser singen, als das die Künstlerinnen und Künstler in Antwerpen tun. Und die Regieeinfälle von Johan Simons und die grandiose Umsetzung durch das Produktionsteam haben es im Laufe der Vorstellung geschafft, auch auf mich, der einem Ansatz, dass alles nur geträumt ist, nur selten folgen kann, eine gewisse Faszination zu versprühen.

Ihr Jochen Rüth 30.09.2019

Die Fotos stammen von Annemie Augustijns.

Hector Parra

Les Bienveillantes (Die Wohlgesinnten)

Uraufführung: 24. April 2019

Besuchte Aufführung: 26. April 2019

Als 2006 Jonathan Littells Roman „Die Wohlgesinnten“ erschien, löste er heftige Diskussionen aus: Darf man die Geschichte des 2. Weltkriegs und der Judenvernichtung aus der Sicht eines SS-Obersturmbannführers erzählen, der zudem noch bisexuell ist und eine inzestuöse Beziehung zu seiner Schwester unterhält? Die Ankündigung der Opera Vlaanderen den Roman als Oper auf die Bühne zu bringen, erregte zusätzliches Aufsehen, denn wie soll diese ausufernde 1500-Seiten-Geschichte, die in den Jahren 1941 bis 1945 spielt, adäquat mit den Mitteln des Musiktheaters erzählt werden?

Librettist Händl Klaus, der auch Texte für Opern von Georg Friedrich Haas und Arnulf Herrmann schreibt, ist das Kunststück gelungen, die wesentlichen Charakterzüge der Hauptfigur Maximilian von Aue und die wichtigsten Handlungsschritte des Romans, wie das Massaker von Babi Jar, die Schlacht von Stalingrad, die Beziehung zur Schwester und den Endkampf um Berlin beizubehalten.

Der katalanische Komponist Hector Parra schreibt dazu drei Stunden Musik, die meist unter Hochdruck steht und die Atmosphäre der Texte unterstreicht. Anfangs wirkt es, als wolle Parra hauptsächlich die Textmassen bewältigen, was zu expressiven Gesangsmelodien in unregelmäßigen Rhythmen über starr liegenden Akkorden führt. Emotional wird die Musik erst in den großen Chorszenen, die das Massaker von Babi Jar beschreiben. In zwei Tagen brachte die SS 33.000 Kiewer Juden um. Schostakowitsch thematisiert dieses Ereignis auch in seiner 13. Sinfonie.

Der als Experte für Musik der Gegenwart bekannte Peter Rundel steht am Pult des Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen und hält die Spannung der Musik gut im Fluss. Er kann aber auch nicht verhindern, dass die Intensität der Musik nach der Pause, wenn Maximilian von Aues inzestuöse Beziehung zu seiner Schwester Una, in den Mittelpunkt nachlässt. Hier hätten sich Komponist und Librettist auch fragen müssen, ob von Aue als Kriegsverbrecher und Nazi oder als Privatmann interessanter ist.

Erstaunlich ist, dass die Inszenierung von Calixto Bieito ganz ohne jeden optischen Verweis auf das dritte Reich auskommt: Es gibt keine Uniformen, keine Waffen und weder Hakenkreuz noch Judenstern. Ausstatterin Rebecca Ringst verortet das Stück in einem klinisch weißen Verhörraum, der von Neonröhren kalt durchstrahlt wird. Als Symbol der Kriegsverbrechen wird der Raum mir schlickfarbenem Wasser verschmutzt, in dem sich die Darsteller immer wieder wälzen. Ein treffendes Bild über die deutsche Vergangenheitsbewältigung gibt es im Finale: Von Aue steht nackt unter der Dusche, wischt sich Dreck und Schuld ab und geht dann schick gekleidet seiner erfolgreichen Zukunft in der BRD entgegen.

Die Hauptfigur des Maximilian von Aue hat Peter Tantsits von Rainer Trost übernommen. Tantsits, der spätestens seit seinem Auftritt in der Baseler Produktion von Stockhausens „Donnerstag“ als Spezialist für moderne Musik gilt, bewältigt die gigantische Partie mit großer Souveränität. Er bemüht sich um Textverständlichkeit und Kantabilität. Gleichzeitig stellt er seinen Charakter dar, ohne ihn zu diskreditieren oder zu karikieren.

Eine weitere Umbesetzung betrifft die Partie der Mutter, die eigentlich von Nadja Michael verkörpert werden sollte. Michael wurde von der Presse einige Jahre lang zum It-Girl der Opernszene hochstilisiert, doch in den letzten Jahren hört man von der Sängerin, die gerade einmal 50 Jahre alt ist, nichts mehr: Natascha Petrinsky singt nun die Mutter mit einem Hang zur Hysterie. Schwester Una wird von Rachel Harnisch mit höhenstrahlendem Sopran interpretiert. Günter Papendell gestaltet von Aues SS-Freund Thomas Hauser mit noblem und schlankem Bariton.

Die große Oper über die deutschen Verbrechen im 3.Reich dürfte dieses Werk wohl nicht werden, dafür sind die Hauptfigur und die Handlung zu komplex. Immerhin werden „Die Wohlgesinnten“ nachgespielt werden, denn das Teatro Real in Madrid und das Staatstheater Nürnberg sind Koproduktionspartner dieser Uraufführung.

Rudolf Hermes 28.4.2019

Bilder (c) Opera Vlaanderen

Paul Hindemith:

Cardillac

Premiere: 3. Februar 2019

Besuchte Vorstellung 12. Februar 2019

Die einzige Möglichkeit in dieser Saison Paul Hindemiths „Cardillac“ zu sehen gibt es in dieser Saison an der Flämischen Oper in Antwerpen und Gent. Die Regie führt Guy Joosten, der sich von dem Film „M - Eine Stadt sucht einen Mörder“ inspirieren lässt.

Die Eröffnungsszene gerät furios, und schon glaubt man, einem großartigen Theaterabend beizuwohnen. Joosten siedelt die 1926 uraufgeführte Oper in der Filmwelt ihrer Entstehungszeit an. Im Eröffnungschor tobt der furios singende und spielende Chor (Einstudierung: Jef Smits) über die Bühne. Ausstatterin Katrin Nottrodt kleidet den Chor in dunklen Farben im Stile der 1920er. Zudem mischt sich das reale Geschehen auf der Bühne mit Chorszenen, die auf den Portalschleier projiziert werden, sodass Bewegungen noch weiter intensiviert werden.

Eine gute Idee ist es auch, dass die Solisten im gleichen Stil gekleidet sind, jedoch durch die Farbigkeit ihrer Kostüme hervorstechen. Auch die kippbare Schräge der Ausstatterin ermöglicht gute Raumlösungen, um Innenräume zu bilden oder Figuren in eine erhöhte Position zu bringen.

Nach dem starken Beginn begibt sich die Regie aber auf einen Irrflug, wenn Guy Joosten versucht die Motivation des mordenden Goldschmiedes Cardillac zu analysieren. In E.T.A. Hoffmanns „Das Fräulein von Scuderi“ und Ferdinand Lions Libretto ist es die Sucht und Gier nach den hergestellten Artefakten, die ihn dazu treibt die Käufer zu ermorden. Bei Joosten wird Cardillac zum Transgender-Goldfetischisten. Nachdem er den Kavalier und die Dame ermordet hat, kleidet er sich die Robe der Dame und setzt sich sogar deren Perücke auf.

Doch dieser Ansatz wird nicht konsequent und glaubhaft durchgearbeitet. Außerdem sind Offizier und Kavalier Nazis, wodurch der Mörder Cardillac hier sogar noch zum Widerstandskämpfer hochstilisiert wird. Die nächste verwirrende Regie-Fährte ist, dass Cardillac wie ein absolutistischer König mit Hermelinmantel und Krone gekleidet ist. Da fragt man sich, ob er vielleicht ein verrückter mordender König ist. Wenn man all diese Regieeinfälle versucht zu Ende zu denken, ergeben sie aber weder für sich genommen noch in der Kombination einen Sinn.

Der nächste Transgender-Einfall ist, dass Cardillacs Tochter in ihrer ersten Szene Männerkleidung trägt, weshalb man sich fragt, ob sie lesbisch sein soll, oder von der Regie als Hosenrolle gedacht ist? Soll die Tochter hier ein junger Mann sein, der sich als Frau verkleidet, um die Nazis in die Falle zu locken?

Die Darstellung des Goldhändlers als Klischeejude würde in Deutschland bestimmt als antisemitisch gelten. In Antwerpen regt darüber aber offensichtlich niemand darüber auf, weil die Juweliere, die ihre Geschäfte im Umfeld der Antwerpener Oper haben, tatsächlich so aussehen.

Dirigent der Aufführung ist Vladimir Jurowski, der die kraftvolle Polyphonie der Oper stark herausarbeitet, so dass der Hörer von der Musik geradezu überrumpelt wird. Die gut anderthalb Stunden Musik entfalten in Antwerpen eine starke Sogwirkung und Faszination, so dass man sich wundert, dass diese Oper nicht häufiger auf deutschen Spielplänen zu finden ist.

Mit großem Elan stürzt sich Simon Neal in die Titelrolle und macht hier auch alle Mätzchen der Regie mit. Stimmlich trumpft er mit markantem Bariton auf, den er groß strömen lässt. An seiner Textverständlichkeit müsste er aber noch arbeiten.

Auch die beiden großen Frauenrollen sind gut besetzt. Als Tochter gefällt Betsy Horne mit ihrem leichtend-klaren Sopran. Theresa Kronthaler singt die Dame mit wohltönendem Mezzo und mischt gut die lyrischen und dramatischen Anteile ihrer Partie.

Ein musikalischer Schwachpunkt sind die Tenöre: Ferdinand von Bothmer singt den Offizier mit schneidig-farbenreicher Stimme. Jedoch fehlt ihm die heldentenorale Kraft, die für diese Partie benötigt wird. Sam Furness verfügt als Kavalier über einen quirligen Spieltenor, der allerdings in der Höhe eng und grell wird.

Schön, dass man diese starke Hindemith-Oper wiedersehen kann! Schade, dass die Inszenierung so verworren ausfällt!

Rudolf Hermes 198.2.2019

Bilder (c) Annemie Augustijns

DIE PERLENFISCHER

Premiere: 14.12.2018

besuchte Vorstellung: 29.12.2018

Trailer

Wiederholung der Jugendsünde

Lieber Opernfreund-Freund,

das Jahr neigt sich dem Ende zu, aber es ist noch immer Zeit für einen beeindruckenden Opernabend. Der Opera Vlaanderen ist da gleich in dreifacher Hinsicht ein Coup gelungen: Sie präsentiert dem belgischen Publikum zum ersten Mal seit Jahrzehnten, dass Bizet neben Carmen noch ein wunderschönes Werk für die Opernbühne geschrieben hat, ermöglicht den Künstler der Gruppe FC Bergman, die bisher vor allem mit originellen Sprechtheaterproduktionen von sich Reden gemacht hat, ein beeindruckendes Debut als Opernregisseure und stellt mit Elena Tsallagova eine derart betörende Léïla auf die Bühne, dass man gar nicht weghören mag.

Der seinerzeit 25jährige Georges Bizet hat, ganz dem Zeitgeschmack entsprechend, ein fernöstliches Sujet vertont und erzählt in seinen Perlenfischern die Geschichte des Perlenfischers Zurga, der seinen alten Freund, den Jäger Nadir wiedertrifft. Beide hatten sich einst in das gleiche Mädchen verliebt, gelobt, ihre Freundschaft immer über die Liebe zu einer Frau zu stellen, und beide auf die junge Frau verzichtet. Die junge Léïla soll derweil durch ihren Gesang Unwetter und die Gefahren der See abwenden, um die Perlenfischer zu schützen, und singt verschleiert auf einem Felsen zum Gott Brahma. Nadir erkennt in ihr die Jugendliebe und wird mit ihr zusammen wortbrüchig, die beiden finden zueinander. Da fordern die Perlenfischer ihren Tod für das gebrochene Gelübde, doch Zurga legt im Dorf Feuer, um den beiden die Flucht zu ermöglichen.

Die Künstlergruppe FC Bergman, 2008 von Stef Aerts, Marie Vinck, Thomas Verstraeten und Joé Agemans gegründet, hat bislang vor allem durch beeindruckend originelle Sprechtheaterinterpretation und -projekte von sich reden gemacht und präsentiert sich mit ihrer Lesart der orientalischen Vorlage erstmals als Opernregisseur. Dafür wählt sie nicht nur eine fesselnde und originelle Bildsprache und raffiniertes, stimmungsvolles Licht, sondern zeigt die Geschichte als Erinnerung und Wiederholung einer Jugendsünde. Nadir und Zurga treffen in einem Seniorenheim aufeinander, Léïla stößt als Sängerin hinzu und sie und Nadir finden erneut zueinander. Gleichsam wird die Erinnerung an die eigentliche „Perlenfischergeschichte“ von den jungen Tänzern Bianca Zueneli und Jan Deboom in, traumhaft verträumten Bildern dargestellt. Der junge Zurga aus der Erinnerung tritt als Ankläger und Bindeglied zur Gegenwart auf, übernimmt dabei den Part, der im Libretto dem Gemeindeältesten Nourabad zufällt. Die Umdeutung ist so perfekt, die Spiegelung der Handlung so überzeugend, die Bebilderung so hypnotisierend schön – was sicher auch an den tollen Kostümen von Judith Van Herck und der aufwändigen Maske aller Beteiligten liegt – es ist eine wahre Freude. Nicht nur die in der Bewegung eingefrorenen Erinnerungen schaffen Gänsehaut: Zurga, der am Ende der Oper allein zurückbleibt, stirbt hier zu den letzten Takten der Partitur.

Dass diese Lesart so gut wirken kann, ist auch der hochkarätigen musikalischen Umsetzung zu verdanken. David Reiland spornt das Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen zu Höchstleistungen an, präsentiert die um rund zwanzig Minuten gekürzte Partitur – die Produktion in Antwerpen wird ohne Pause gespielt – farbenreich mit allerhand orientalischen Einsprengseln, überzeugend und voller Energie vom ersten bis zum letzten Takt. Der nahezu omnipräsente Chor, vom Österreicher Jan Schweiger betreut, vollbringt Höchstleistungen, singt und spielt hervorragend und bestens aufeinander abgestimmt. Der junge Stanislav Vorobyov zeigt als Nourabad, über welch durchschlagkräftigen Bass er bereits verfügt, und darf damit erwartungsvoll in die Zukunft blicken. Stefano Antonucci als Zurga präsentiert einen weichen und doch präsenten Bariton und ist somit ein idealer Zurga, der zwischen der Liebe zu Léïla, der Freundschaft zu Nadir und dem eigenen Rachewunsch schwankt. Der gebürtige US-Amerikaner Charles Workman gestaltet den Nadir klar und höhensicher, verfügt über eine faszinierende Bühnenpräsenz und große Gestaltungskraft.

Absolut beeindruckt und voll des Lobes bin ich für Elena Tsagallova. Die junge Russin verfügt über eine klare Stimme mit engelsgleicher Höhe, die sie scheinbar ohne jegliche Anstrengung erreicht, Farbenreichtum und Agilität. Ihr umwerfendes Spiel verstärkt die hypnotisierende Wirkung ihres Gesangs noch und das macht sie zweifelsohne zum Star des Abends. Das zeigt auch der Schlussapplaus im bis zum letzten Platz besetzten Opernhaus in Antwerpen. Die Begeisterung für die Leistung aller Beteiligten ist zu Recht groß, schier überbordend werden die Bekundungen allerdings, als die Sopranistin sich zeigt. Und ich bin mir überdies sicher, dass anlässlich der Premiere auch die Künstlergruppe FC Bergman ähnlich frenetisch beklatscht wurde.

Im Januar wandert die unbedingt erlebenswerte Produktion nach Gent und im Mai ist sie in Luxemburg zu sehen, mit dessen Theater zusammen diese Perlenfischer entstanden sind.

Ihr Jochen Rüth 30.12.2018

Die Fotos stammen von Annemie Augustijns

PARSIFAL

Premiere am 26. März 2013

Wiederaufnahme: 18. März 2018

Besuchte Vorstellung: 24. März 2018

Tatjana Gürbacas Antwerpener „Parsifal“ aus dem Jahr wurde gleich zweimal ausgezeichnet. Die Zeitschrift „Opernwelt“ kürte die Produktion zur „Inszenierung des Jahres“ und als weiteren Preis gab es in London den International Opera Award. Die flämische Oper nimmt die Produktion jetzt in komplett neuer Besetzung auf und bietet somit die Möglichkeit zu überprüfen, ob das Lob gerechtfertigt war?

Im leeren und weißen Halbrund das Hendrik Ahr entworfen hat, konzentriert sich Tatjana Gürbaca vor allem auf die Personen und ihre Gefühle und beweist, dass eine tolle Inszenierung gar kein großes Bühnenbild braucht. So lebendig und detailgetreu hat man dieses Stück selten erlebt.

Zentraler Gedanke ihrer Inszenierung ist, dass sich Grals- und Klingsorwelt in der Krise befinden, weil sie sich hermetisch abtrennen. Die Gralsritter und die Blumenmädchen können nicht zusammenkommen und so sind beide Welten vom Aussterben bedroht.

Dieser Ansatz führt dann aber zu der einzigen peinlichen Szene der Inszenierung: Statt Amfortas Bad im heiligen See gibt es im ersten Akt eine Szene, in der die Gralsritter einer Gruppe halbbekleideter Jungen die Arme waschen. Unklar bleibt, woher diese Kinder kommen, ob sie entführt oder geklont wurden, um das Bestehen der Gralsgemeinschaft zu sichern.

Das Motiv der Waschung und Reinigung wird auch in den anderen Akten aufgegriffen: Im zweiten Akt will Parsifal Kundry Blut aus dem Gesicht waschen, um sie zu entsühnen. Die Fußwaschung im dritten Akt vermeidet Gürbaca, und Kundry wischt nur den Boden vor Parsifal.

Ein zentrales Bildmotiv sind die Blutbahnen, die auf der weißen Rückwand hinabfließen. Dieses Bild wird aber nicht konsequent umgesetzt. Während des Orchestervorspiel gibt es eine Szene, in der das Blut zu fließen beginnt, als sich Amfortas und Kundry küssen. Das Blut signalisiert hier: „Achtung! Sünde!“. Wenn während der Gralsfeier die Knabenchöre ihr „Nehmet hin, mein Blut“ singen, fließt das Blut wieder und symbolisiert nun die Hoffnung auf Erlösung.

Ganz großartig formt Tatjana Gürbaca die Chorszenen: Wie hier die Gralsritter als Gruppe verzweifelter Individuen gezeigt werden und wie verspielt und überdreht die Blumenmädchen Parsifal umgarnen – selten hat man Chöre so differenziert agieren gesehen. Zudem singen die Damen und Herren des Opernchores, der von Jan Schweiger einstudiert wurde, mit wunderbarer Klangpracht und Deutlichkeit.

Alle Hauptrollen sind nicht nur neu, sondern auch mit Rollendebütanten besetzt, die sich jedoch fast durchweg bereits einen Namen als Wagner-Sänger gemacht haben: Erin Caves kennt man vom Gelsenkirchener Musiktheater als Bariton. Im Weimar hat er einen Fachwechsel zum Heldentenor durchgeführt, und heute singt er dieses Fach an der Stuttgarter Staatsoper: Er verkörpert den Parsifal mit klarer und kräftiger Stimme. Tanja Ariane Baumgartner kennt man von der Frankfurter Oper. Sie singt die Kundry mit drahtig-intensivem Sopran, welcher die Sinnlichkeit der Figur etwas unterschlägt. Gleichzeitig ist sie eine konzentrierte Darstellerin.

Christoph Pohl von der Dresdner Semperoper ist ein farbenreicher Amfortas. Bariton Kay Stieferman war lange Jahre eine feste Größe an der Wuppertaler Oper. Sein Klingsor ist weniger der dämonische Bösewicht, sondern eher ein Besessener, den er mit heller und klarer Stimme singt. Im deutschen Raum eher unbekannt ist der slowakische Bass Stefan Kocan. Er begeistert als Gurnemanz mit perfekter Textverständlichkeit und seiner runden und kernigen Stimme.

Eine starke Leistung bietet auch das Symfonisch Orkest Opera Vlanderen und dem Dirigat des zukünftigen Stuttgarter Generalmusikdirektors Cornelius Meister. Für den ersten Akt benötigt er eine Stunde und 45 Minuten, er bewegt sich somit im mittleren Tempobereich. Er zerdehnt die Musik nicht und überhastet auch nicht. Den Sängerinnen und Sängern ist er ein sehr guter Begleiter und gleichzeitig arbeitet er die orchestralen Höhepunkte eindrucksvoll heraus.

Trotz kleiner Schwächen ist Tatjana Gürbaca und ihrem Team hier ein bildstarker und berührender „Parsifal“ gelungen. Dass diese Inszenierung von keinem der deutschen Opernhäuser, die sonst sehr koproduktionsfreundlich sind, übernommen wurde, ist unverständlich.

Rudolf Hermes 27.3.2018

Copyright: Annemie Augustijns

FALSTAFF

TRAILER

Ein guter Schauspieler muss kein guter Regisseur sein.

Oscar-Preisträger Christoph Waltz hat an gleicher Stelle in Antwerpen vor einigen Jahren Richard Strauss´Rosenkavalier inszeniert, nun folgt Verdi´s Spätwerk Falstaff an der Flämischen Oper. Um es vorwegzunehmen, ein Regie-Steich ist ihm eher nicht geglückt.

Die muffige Ausstattung (Bühne: Dave Warren) hatte das Flaire einer Laienbühne. Ein öder, mausgrauer Vorhang als Rückwand, davor aus dem Fundus ein Riesentisch mit allem unechtem Plastik-Essen, das die Requisite zusammentragen konnte und eine karge Holzbank, auf der erbarmungslos lange gesessen wird. Dazu Kostüme, die bei niemandem richtig sitzen und niemandem richtig stehen (Kostüm: Judith Holste) und aus einer Spar-Aufführung aus den 50-iger Jahren des vergangenen Jahrhunderts stammen könnten.

Christoph Waltz kocht seine Charaktere auf Alltagsmenschen eines Vorabend- Fernsehspiel- Niveaus herunter. Statisch und vieler Emotionen beraubt, müssen sie brav nebeneinander kommunizieren – kurze Momente wie das quicklebendige Duett Nanetta-Fenton oder Ford´s packender Eifersuchts- Monolog bilden lichte Ausnahmen und werden damit zu Höhepunkten.

Die Pause wird weit nach hinten vor das allerletzte Bild verschoben, um dann für die letzten 20 Minuten das Orchester auf der Hinterbühne zu platzieren, der Chor gerät dabei sogar konzertant fast außer Sichtweite. Zum Finale verweigert sich die Regie oder ergibt sich der grandiosen Musik, wie man es nehmen will. Die Fuge „ Tutto nel mondo e burla“ wird konzertant gegeben und die Sänger haben dazu passend in Schwarz umgezogen und stehen als Klangkörper da.

Man erkennt das Bemühen um Vermeidung von Albernheit und Derbheit. Gewollt ist allem Anschein nach eine Reduktion, die aber bereits in der Ausstattung nicht konsequent umgesetzt wird. Und vor allem vermisst man schmerzlich in dieser tiefgründigen Burleske den Humor und den szenischen Schwung.

Musikalisch wusste die Aufführung für sich einzunehmen. Denn man hörte ein homogen abgestimmtes Ensemble mit großteilweise schönen Stimmen.

Thomas Johannes Mayer war ursprünglich für die Titelrolle vorgesehen, doch – wie zu vernehmen war- nach drei Probenwochen strich er die Segel und aus Kalifornien übernahm Craig Colclough. Der Bassbariton sang mit herb- robustem, standfestem Organ einen jungen Falstaff ohne Tadel, dem das Philosophische und Hintergründige der Partie noch ganz fremd ist. Ford, sein Widerpart war bei Johannes Martin Kränzle mit warmem, agilem Bariton und glühender Italianitá in besten Händen. Er vermochte seine Figur zwischen bürgerlicher Verklemmung, rasender Eifersucht und innerem Selbstzweifel mehrdimensional zu formen. Dessen Gattin Alice wurde von Jacquelyn Wagner anmutig gestaltet und mit weichem in allen Bereichen souveränen Sopran gesungen. Ihrer beider Tochter Nanetta gab Anat Edri ein silber-edles, verletzliches Timbre mit und spielte überzeugend den kindlichen Teenager. Als eine Entdeckung darf der junge Tenor Julien Behr gelten: herrliche Phrasierung, reichlich Schmelz und Gefühl in seiner lyrischen Stimme und obendrein eine dynamische Bühnenerscheinung.

Iris Vermillon orgelte mit fast baritonaler Tiefe herzhaft im Brustregister als Kupplerin Mrs. Quickly, Kai Rüütel spielte eine engagierte Meg Page, Michael Colvin riß mit klarem, tragenden Tenor zu Beginn der Oper als Dr. Cajus das Geschehen an sich. Die beiden Handlanger Falstaffs, Bardolfo (Denzil Delaere mit sehr gut sitzender Stimme) und Pistola (Markus Suihkonen mit jungem, Hoffnung versprechendem Bass) hätten szenisch mehr Hilfe benötigt und Aktion vertragen.

Freude machte die musikalische Gestaltung auch, weil Dirigent Tomas Netopil dem Symfonisch Orkest einerseits zündende Dynamik und Präzision, andererseits auch durchsichtige Farben zeigen und entlocken konnte. Die kleine Chorpartie war -wie erwähnt- im letzten Akt nur konzertant, aber schön klingend, zu erleben. Im zweiten Finale engagierte sich der Herrenchor im kurzen Auftritt aufmerksam. Verdi´s unglaublich vielfarbige Musik lacht und klagt, poltert und flirrt, packt und verzaubert, ein akustisches Vergnügen.

Ein großartiger Schauspieler ist nicht zugleich ein großer Regisseur. Zu unentschlossen und inhomogen wirkt Waltz´s Ansatz für dieses Werk. Das Publikum reagierte freundlich, nicht überschwenglich.

Copyright: Annemie Augustijns

Christian Konz 16.12.2017

Besoderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online

SIMONE BOCCANEGRA

21.2.2017

Verdis „schwärzeste Oper“ – mal ohne Mafia inszeniert

Giuseppe Verdi bezeichnete „Simone Boccanegra“ als sein „Leidenskind“ und seine „schwärzeste Oper“. Die Uraufführungen 1857 in Venedig und 1859 in Mailand gerieten zum vollen Fiasko, was wahrscheinlich hauptsächlich an dem schaurig-schwierigen Libretto von Francesco Maria Piave lag. Dieses fußte auf einem spanischen Haudegen-Theaterstück von Antonio Gutierrez, bei dem sich Verdi schon „El Trovador“ ausgeborgt hatte - auch eine recht verworrene Geschichte für eine Oper. Zwanzig Jahre später hat Verdi „Simone Boccanegra“ mit seinem neuen Librettisten Arrigo Boito gründlich überarbeitet und selbst einige politischen Szenen hinzugefügt, so wie die berühmte „Ratsszene“ im Dogenpalast. Inzwischen war die durch Verdi heraufbeschworene Einheit Italiens endlich erfolgt und hatte er die Politik als Senator von 1874-79 aus nächster Nähe erlebt. So wurde aus dem ursprünglichen „Risorgimento-Ruf“ nach Bruderschaft zwischen den Patriziern und Plebejern und nach Versöhnung zwischen den rivalisierenden Großmächten Genua und Venedig in der zweiten Fassung aus 1881 eine pessimistische Oper, beherrscht durch tiefe, böse Männerstimmen und endend mit einem üblen Giftmord.

Bei der heutigen Faszination vieler Opernregisseure für brutale Gewalt wird „Simone Boccanegra“ in letzter Zeit oft im Mafia-Milieu inszeniert, mit viel Theaterblut und knallenden Plastikpistolen. Davon werden wir jetzt in Antwerpen zum Glück verschont, denn der schon öfters von uns gelobte Regisseur David Herrmann und sein Team versuchen der Gaunergeschichte eine tiefere Dimension zu geben. Boccanegra trägt den ganzen Abend als weltfremder Einzelgänger stets denselben (wörtlich etwas zu großen) blauen Politiker Anzug. Seine Gegenspieler treten hingegen in Kostümen aus variierenden Epochen auf (interessante Kostüme von Christof Hetzer). Der Adelige Jacopo Fiesco, dem Simon 25 Jahre zuvor die inzwischen verstorbene Tochter raubte, erscheint anfangs mit einer Franz Hals-Krause. Anschließend ist er ein als armer Fischer verkleideter Flüchtling (Migrant?), dann wieder ein eleganter Bösewicht am Dogenhof. Diese Zeitverschiebungen kulminieren in der großen „Ratsszene“, die frei nach Leonardo Da Vincis „Letzten Abendmahl“ inszeniert wird. Der Verräter Paolo Albiani mutiert hier zum Judas, der sich vor Volk und Hof selbst verflucht. Im Hintergrund steht die von allen geliebte Amelia Grimaldi als Schmerzensmadonna im blauen Mantel mit gespreizten Armen – ihr Taufname war ja Maria.

Alle diese verschiedenen Bilder fließen nahtlos ineinander über, denn der österreichische Bühnen- und Kostümbildner Christof Hetzer - der letzten Sommer einen besonders schönen „Tristan“ in Paris ausgestattet hat (siehe Merker VI/2016) - baute hier einen elegant vergammelten Genueser Palast auf einer Drehbühne, die sich sehr gut bespielen läßt, die nicht piept und akustisch besonders sängerfreundlich ist. So kann der Abend anfangen mit einem „che dicesti / altro proponi“ in einem piano wie wir es schon lange nicht mehr in einer Verdi-Oper gehört haben. Der exzellent durch Luigi Petroziello geleitete Koor Opera Vlaanderen singt fein und transparent bei seinem Auftritt. Das ist in diesem Fall besonders wichtig, denn alle sieben Solisten geben in diesem „Simone Boccanegra“ ihr Rollendebüt. Der bulgarische Bariton Kiril Manolov hat sich bis jetzt vor allem als Falstaff einen Namen gemacht, für den er nicht nur die Stimme, sondern auch die gebührende Körperfülle mitbringt. Doppelt so groß und doppelt so breit, wie seine Gegenspieler, beherrscht er als „capitano del popolo“, der durch das Volk zum Dogen ernannte Simone Boccanegra, auf ganz natürliche Weise die Bühne. Najmiddin Mavlyanov und Gezim Myshketa überzeugen als die intriganten „kingmakers“ Gabriele Adorno und Paolo Albiani, mit Mithilfe von Evgeny Solodonikov und Raehann Bryce-Davis, denen man nicht in keiner Weise anhört oder ansieht, dass sie dem sogenannten „jungen Ensemble der Oper“ angehören (Komplimente!). Der chinesische Bass Liang Li, vor vielen Jahren ein unvergessener Gewinner des Wettbewerbes „Neue Stimmen“, dem wir seitdem vor allem als König Marke begegnet sind, gibt ein fulminantes Rollendebüt als Jacopo Fiesco. Die Rolle ist nicht leicht, denn so wie Boccanegra und die anderen Bösewichte auf der Bühne, hat Fiesco keine eigene Arie. Ausserdem ist die Geschichte so verworren, dass man nie weiß welcher Fiesco nun singt: der unversöhnliche Vater (beinahe ein commendatore), der als armer Fischer verkleidete Großvater oder der als „Pater Andrea“ verkleidete Bösewicht am Dogenhof. Doch Liang Li weiß all diese verschiedenen Aspekte zu einer Figur zu verschmelzen und sein „Piango, perchè mi parla in te del ciel la voce“ in der letzten Szene war der musikalische Höhepunkt des Abends.

Die Griechin Myrto Papatanasiu ist in Wien vor allem bekannt als „Traviata“ und Donna Anna. Kurz vor ihrem Debüt als Alcina im Oktober erzählte sie dem Merker, dass für sie „Händel wie Honig, Mozart wie Wasser und Verdi wie die Natur schlechthin“ sei und sie sich sehr auf ihr Rollendebüt als Amelia Grimaldi freue. Leider hat ihr der sonst so erfahrene Dirigent Alexander Joel in ihrer Auftrittsarie nicht sonderlich geholfen. In dem berühmten Vorspiel, das Meeresrauschen symbolisieren soll, schleppten die Holzbläser des sonst exzellent spielenden Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen und das Tempo wurde immer langsamer, so dass die Sängerin teilweise in Atemnot kam. An anderen Stellen sang sie fulminant – „she has it all“, sowie es der Merker in Wien schrieb – aber die neue Rolle lag ihr noch nicht ganz in der Kehle. So war sie auch die Einzige, die regelmäßig zum Dirigenten schielte und dabei – sei es nur für Sekunden – ihre Bühnenfigur verließ. Doch das wird sich sicher geben, wenn diese Produktion in Karlsruhe, Luxemburg und Montpellier wieder aufgenommen werden wird. Eine Inszenierung mit neuen Ideen und neuen Sängern – das ist immer interessant!

Fotos (c) Annemie Augustijns / Opera Vlaanderen

Waldemar Kamer 28.2.2017

Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online

Nach der rezensierten, letzten Vorstellung in Antwerpen, noch vom 1. bis 9. März in Gent,

Opera Vlaanderen Antwerpen-Gent, Info: www.operaballet.be

Alexander Zemlinsky

DER KÖNIG KANDAULES

Aufführung am 3. April

Das selten gespielte, sinnliche „Opus summum“ – in Antwerpen mal ohne Schleier

Die Oper in Antwerpen – bis 1981 „Koninklijke Vlaamse Opera“ – kann auf eine lange Operntradition zurückblicken. Eine der Eigenheiten des Hauses war, dass Jahrzehnte lang am Karfreitag „Parsifal“ gespielt wurde. In den Wirren der Reorganisation der belgischen Kulturinstitutionen, fusionierte das Haus 1981 mit der Oper in Gent zu einer „flämischen Oper“, der „Vlaamse Opera“. Nachdem Gerard Mortier 1987 das Handtuch schmiss, wurde Marc Clémeur ernannt, der dem Haus von 1989 bis 2008 ein eigenes Profil zu geben wusste. Zu seinen Glanztaten zählt ein sehr erfolgreicher Puccini- und Janacek-Zyklus mit dem Regisseur Robert Carsen, der an mehreren europäischen Opernhäusern immer noch nachgespielt wird. Danach wechselte Clémeur an die Opéra du Rhin, auch mit mehreren Häusern (Strabburg, Colmar und Mulhouse), über die regelmäßig im Merker berichtet wird. Clémeurs Nachfolger in Antwerpen, der Schweizer Aviel Cahn, versucht nun der Vlaamse Opera ein betont modernes Profil zu geben. Cahn, ursprünglich ein Sänger, leitete eine Künstleragentur, bevor er 2004 in Bern der jüngste Opernintendant Europas wurde: kaum 30 Jahre alt. Sein erklärtes Ziel bei seinem Amtsantritt in Antwerpen/Gent waren: „junge Dirigenten und Regisseure, ein breiteres Publikum als die Mozart-Verdi-Wagner-Freunde, spezielle Werke und eine häufigere Medienpräsenz“. Das ist ihm auch geglückt, u.a. mit den sehr modernen Inszenierungen von „Parsifal“ (2013) und „Tannhäuser“ (2015).

Zu Ostern gab es dieses Jahr nicht „Parsifal“ aber dafür eine sehr selten gespielte Oper: „Der König Kandaules“ von Alexander von Zemlinsky (1872-1942). Man braucht den Wiener Komponisten im Merker nicht mehr vor zu stellen, aber man kann wohl betonen, wie bekannt er zu Lebzeiten war – und wie sehr er seitdem vergessen wurde. Gustav Mahler dirigierte 1900 an der damaligen Wiener „Hofoper“ persönlich Zemlinskys erste Oper „Es war einmal“, Brahms sorgte für den Verleger und Arnold Schönberg heiratete Zemlinskys Schwester Mathilde. Von den acht Opern Zemlinskys haben sich nur zwei im Repertoire halten können: „Die Florentinische Tragödie“ (1917) und „Der Zwerg“ (1922). Von den Nazis als „entartet“ verpönt, musste Zemlinsky nach dem „Anschluss“ mit seinem Schwager in die USA emigrieren, und seine letzte Oper – eigentlich sein „Opus summum“ – blieb unvollendet. Das 1936 komponierte Werk sollte in New York aufgeführt werden, doch die „Nacktszene“ im zweiten Akt war angeblich ein unüberwindbares Hindernis, und Zemlinsky war auch unzufrieden mit dem 1. Akt, den er mehrere Male umarbeitete. So „werkelte“ er bis zu seinem Tod an der großen Oper, die erst 1992 durch Antony Beaumont „rekonstruiert“ und zuende orchestriert wurde. Nach der Uraufführung 1996 an der Staatsoper in Hamburg folgte schon 1997 die Erstaufführung in Wien (an der Volksoper). Der Merker Dominik Troger schrieb damals dazu: „Das Werk ist an für sich etwas „schwül“ und sehr psychoanalytisch. Die Musik phasenweise sehr spannend, und dann denkt man für Minuten wieder an etwas ganz anderes. (…) Es gibt eine Art von Musik und Sujets aus dieser Zeit, die heute eigentlich nicht mehr zu begeistern vermögen. (…) Zemlinski ist zwar ein wichtiges Bindeglied zur sogenannten Moderne hin. Aber Bindeglieder haben es so an sich, in der Mitte zu stehen, und das, was sie zu einem bestimmten Zeitpunkt leisten, ist wenige Jahre später von denen längst überholt, die sich an diesem Bindeglied in eine neue Zukunft geschwungen haben. (…) Fazit: Der „König Kandaules“ gehört zu den „Exotica“ der Opernliteratur, wie eine Mangofrucht oder dergleichen. Man muss sie nicht jeden Tag haben, aber hin und wieder tut so ein Sinneskitzel ganz gut“.

Eine Liebesnacht zwischen zwei Männern. Von links: Dmitry Golownin als König Kandaules, Elisabeth Strid als Königin Nyssia und der phänomenale Gidon Saks als Gyges.

18 Jahre, neun Produktionen und zwei CD-Einspielungen später beschreibt der Merker Peter Seiferth im September 2015 in Augsburg auch die „Längen“ und „Schwächen“ des Werkes, das mit einer Spieldauer von drei Stunden „eindeutig zu lang ist“. Doch die Augsburger Inszenierung rettete alles: „Sie hat in verblüffender Weise einen anfangs amüsanten und kurzweiligen Abend aus diesem Material gemacht, indem es ihr gelang, es als Vorlage für eine Groteske zu nutzen, die es eben auch sein kann (…). Trotzdem gelingt der Aufführung die Kurve in den Ernst der Geschichte – im zweiten Teil beginnt eine wirklich spannende Auseinandersetzung, die bis zum Schluss anhält.“ In Antwerpen versucht der ukrainische Regisseur Andrij Zholdak aus dem Werk keine Groteske sondern eine Tragödie zu machen. Dabei verweist er mit viel Blut, Gewalt, Folterungen und selbst abgeschlagenen Köpfen auf den Krieg in seiner Heimat. Ähnlich wie in Augsburg löst er sich völlig von dem ursprünglichen Libretto und inszeniert eine eigene Geschichte: „die Rückseite, die Kehrseite der Medaille, die verborgenen Gefühle“. Das kinderlose Königspaar bekommt in dieser Inszenierung zwei Söhne, die beinahe in allen Szenen auftauchen und zu Pagen, Mädchen und riesigen Fischen oder Ratten mutieren und noch vieles anderes tun, was wir nicht so ganz verstehen. Damit verliert die bildschöne Königin Nyssia als Mutter ihren Status als jungendliche „femme fatale“ in die sich alle verlieben und der dramaturgisch so wichtige Kontrast zwischen dem mächtigen aber impotenten König und dem armen aber zeugungsfähigen Fischer Gyges verschwindet. Am Ende der Oper ermordet Gyges auf Befehl der Königin den schwachen König und wird danach selbst König an ihrer Seite. Doch in dieser Inszenierung bringt die blutrünstige Nyssia am Ende alle mit einem Messer um. Aus dem antiken Liebesdrama von Herodot, aus der psychologisch interessanten Dreiecksgeschichte, die viele Künstler und Schriftsteller fasziniert hat, macht der Regisseur eine Anklage gegen Gewalt und Krieg. Drei Stunden lang werden Menschen geschlagen, erdrosselt und gefoltert, ohne dass uns deutlich wurde, was das nun in dieser Oper zu tun hat.

Die Sänger waren deutlich überfordert und der russische Tenor Dmitry Golovnin überzeugte leider nicht als König Kandaules. Die Schwedin Elisabet Strid wurde gelobt als Tannhäuser-Elisabeth in Oslo (2010) und als Freia in Bayreuth (2013), doch in der Rolle der Königin Nyssia stieß sie in den Höhen hörbar an ihre Grenzen. Der in Israel geborene, in Süd-Afrika aufgewachsene und offensichtlich in Deutschland lebende Gidon Saks hat den Fischer Gyges wahrscheinlich schon einmal gesungen (offiziell war es für alle 13 Sänger ein Rollendebüt). Wenn nicht, dann kann man ihm nur doppelt zu seiner imponierenden Rollengestaltung gratulieren! Er beherrschte mit seinem sonoren, sehr gut geführten Bass-Bariton und seiner perfekten Diktion szenisch und musikalisch die ganze Bühne und schaffte es als einziger Darsteller in dieser chaotischen Inszenierung glaubwürdig zu bleiben. Die Ausstatter brauchen wir nicht zu erwähnen. Das „Symfonisch Orkest“ der Oper trat offenbar in einer kleinen Besetzung an und klang deswegen etwas schmal. Aber es wurde durch den Chefdirigenten Dmitri Jurowski gut und klar über die vielen Klippen dieser interessanten Partitur geführt.

Fazit: Warum immer „Parsifal“ am Karfreitag? Es war sicher eine gute Idee, um an Ostern auch einmal Zemlinsky zu spielen! Nur was bleibt von diesem Werk noch übrig, wenn man es so völlig loslöst von dem Zeitgeist in dem es entstand? Ich erkannte weder die Verweise auf Alma Mahler-Schindler – die viele von Zemlinksys starken Frauenfiguren beeinflusste – noch auf einige anderen „femmes fatales“ der Wiener Sezession und der Opern von Richard Strauss. Ohne diesen Kontext, ohne Schwüle und Sinnlichkeit bleibt vom sagenhaften Charme der Königin Nyssia nichts mehr übrig. Sie warnt selbst davor in einer ihrer schönsten Arien: „Ich bin wie das Glück: das Glück verwelkt, wird es entschleiert“.

Waldemar Kamer 7.4.16

Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wien)

Foto-Copyright: Annemie Augustijns

BIEITO SCHLÄGT WIEDER ZU

Premiere: 19. September 2015 in Gent

Besuchte Vorstellung: 4. Oktober 2015 (Antwerpener Premiere)

Als im Mai 2015 der Düsseldorfer KZ-Tannhäuser des Mannheimer Schauspielintendanten Burkhard Kosminski seine erste und einzige Aufführung erlebte, saß auch Calixto Bieito im Publikum. Nun hat Bieito seinen eigenen „Tannhäuser“ an der flämischen Oper in Gent und Antwerpen inszeniert. Wie stark würde sich Bieito von der Düsseldorfer Aufführung inspirieren lassen?

Um es gleich zu sagen: Auch bei Bieito gibt es Blut und Gewalt, aber auf irgendwelche Bezüge auf das 3. Reich und die deutsche Geschichte verzichtet er vollkommen. Trotz der starken Bühnenbilder von Rebecca Ringst ist die Aussage der Inszenierung aber nur schwer zu enträtseln. Man hat oft den Eindruck, dass Bieito seine Regie eher erfühlt, statt erarbeitet hat.

Vor allem die Frage, welche Sünde Tannhäuser in den Augen der Gesellschaft begangen hat und die Frage, wofür Venus und Elisabeth hier stehen, wird von Bieito mehr angedeutet als klar auf den Punkt gebracht. Tannhäuser und Venus befinden sich im ersten Akt in einem Wald aus verkehrt herum aufgehängten Bäumen. Sind sie Aussteiger oder Naturfreaks, die sich vor der Gesellschaft in die Wildnis zurückgezogen haben?

Dafür ist Ausrine Stundyte als Venus im Unterkleid aber zu schick angezogen. Zudem schmiegt sie sich so lüstern an die Bäume, dass man merkt, dass es ihr auch um Sex geht. Ein Gegenpol zu Elisabeth ist sie damit nicht, denn auch Annette Dasch als Elisabeth darf sich zum Vorspiel des zweiten Aktes voll ungestillten Begehrens leidenschaftlich auf dem Boden räkeln, diesmal aber in kühler Säulenarchitektur.

Vielleicht geht es doch um den Gegensatz von Natur und Zivilisation, denn am Ende des 2. Aktes schlagen die erzürnten Minnesänger wütend Blätterbüschel auf den Boden, um ihre Ablehnung gegen alles Grünzeug darzustellen. Im 3. Akt ist die Säulenhalle dann verschoben und von Blättern überwuchert. Rächt sich der Wald am Kapitalismus? Oder ist Tannhäuser bloß ein Träumer, der an den Gegebenheiten der Welt zerbricht und von der Wartburggesellschaft Spott erfährt?

In der Personenführung lässt Bieito seine Sänger zu oft an der Rampe stehen. Ansonsten ist das Spiel der Akteure von Leidenschaft, Verzweiflung und Aggression geprägt. Da hat man den Eindruck, dass es um ganz große Dinge geht. Welche das sind, wird von Bieito aber nicht klar herausgearbeitet. So schlüssig wie Jochen Biganzolis Bielefelder Inszenierung (noch am 9., 18. Oktober und am 1. November 2015 zu sehen) ist diese Aufführung nicht.

Sängerisch gibt es Licht und Schatten: Burkhard Fritz hat einst am Gelsenkirchener Musiktheater als lyrischer Tenor begonnen und ist dann als Heldentenor an die Berliner Staatsoper gewechselt. Den lyrischen Kern seiner Stimme hört man immer noch beim Parlando in der Mittellage. Ansonsten klingt die Stimme aber sehr unausgewogen: Eine Passagen gelingen großartig, aber dann verändert sich plötzlich mitten in einer Phrase die Klangfarbe oder die Töne werden eng. Einige Stellen, an denen andere Tannhäuser-Interpreten groß auftrumpfen, werden von Burkhard Fritz total verschenkt.

Die litauische Sopranistin Ausrine Stundyte, die in Antwerpen und Gent eine fulminante „Lady Macbeth von Mzensk“ sang, tut sich mit der Partie der Venus keinen Gefallen, dafür liegt ihr die Rolle zu tief und vom Text versteht man auch kaum etwas. Großartig hingegen ist Annette Dasch, die eine farbenreiche und strahlende Elisabeth singt. Zudem bringt sie auch so viel Dramatik in die Partie ein, dass man sie sich vielleicht in zehn Jahren auch einmal als Brünnhilde vorstellen könnte.

Ihr möglicher Wotan könnte ihr Ehemann Daniel Schmutzhard sein, der in Antwerpen einen glanzvollen Wolfram gibt. Die Stimme strömt frei und voll, und offenbart ein großes Potenzial. Mit kernigem Bass singt Ante Jerkunica eine düster-zynischen Landgrafen. Der von Jan Schweiger einstudierte Opernchor trumpft mit großem Klang auf.

Am Pult des Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen dirigiert Dmitri Jurowski eine dramatisch packende Aufführung. Heikle Ensembles wie das Finale des zweiten Aktes führt er sicher und mit weiten Spannungsbögen. Lediglich die Nebenstimmen werden bei ihm manchmal zu stark betont.

Diese „Tannhäuser“-Inszenierung ist übrigens als großangelegte Koproduktion geplant und soll in den nächsten Jahren auch noch in Bern, Venedig und Genua zu sehen sein. Eine Fahrt nach Antwerpen kann Bieito-Fans also helfen Reisekosten zu sparen.

Rudolf Hermes 5.10.15

Bilder (c) Opera Vlaanderen

Fromental Halévy

DIE JÜDIN

Premiere: 14. April 2015 in Gent

Besuchte Vorstellung: 30. April in Antwerpen

Fromental Halévys „Die Jüdin“ war früher eine der beliebtesten Opern überhaupt, heute ist sie im Repertoire kaum noch anzutreffen. Für die nächste Spielzeit kündigen München und Nürnberg aber Neuproduktionen an und an der Flämischen Oper Gent/Antwerpen kam jetzt die Inszenierung Peter Konwitschnys als Koproduktion mit dem Nationaltheater Mannheim heraus.

Erzählt wird von den Drangsalierungen und Schikanen, denen der jüdische Goldschmied Eléazar während des Konstanzer Konzils im Jahr 1414 durch die Christen ausgesetzt ist. Sein Gegenspieler ist der Kardinal Brogni, der nicht weiß, dass Eléazars Tochter Rachel, sein eigenes Kind ist, das der Goldschmied bei einem Brand in Rom rettete. Weiteres Konfliktpotenzial ergibt sich aus Rachels Beziehung zum christlichen Fürsten Leopold, der aber schon mit der Prinzessin Eudoxie verheiratet ist.

Bühnenbildner Johannes Leiacker lässt der Regie meist die leere Bühne als Spielfläche, die von senkrecht aufgestellten Neonröhren umrahmt ist. Je nachdem wie die Neonröhren positioniert sind, entstehen so freie Plätze, das Innere von Eléazars Haus oder ein Gefängnis. Ein großes rundes Kirchenfenster im Hintergrund kündet von der Macht der katholischen Kirche.

Die Personenführung Peter Konwitschnys schafft glaubhafte Charaktere, in die sich der Zuschauer gut hinein fühlen kann. Eléazar ist hier aber nicht das unschuldige Opfer der Christen, sondern gleich in der ersten Szene wird er als lustvoller Provokateur gezeigt. Kardinal Brogni ist wiederum auch kein böser Opernschurke, sondern er versucht immer wieder zwischen Christen und Juden zu vermitteln.

Grell und überspitzt gestaltet Konwitschny die Chorszene, in denen sich die Masse über Eléazar und Rachel lustig macht. Gerne lässt der Regisseur Szenen von der Bühne in den Zuschauerraum überschwappen. So begibt der Chor am Ende des ersten Aktes ins Publikum und verhöhnt lautstark die auf der Bühne zurückgebliebenen Juden. Später wiederum suchen Rachel und Eléazar bei ihren großen Arien den Trost der Zuschauer und begeben sich ins Publikum.

Diese eigentlich gute Inszenierung wird dann aber von Konwitschny durch viele symbolische Plattitüden und Aktualisierungen abgeschwächt: Die Christen haben alle blaue Hände, die Juden gelbe. In einer Badewanne versuchen die Christen eine Zwangsstaufe der Juden mit blauem Konfetti. Später stört Rachel die Feier, die Eudoxie für Leopold veranstaltet, und droht sich mit einem Sprengstoffgürtel in die Luft zu jagen. Das mündet darin, dass Christen und Juden schließlich gemeinsam wie am Fließband Sprengstoffgürtel basteln.

Der Flämischen Oper ist es gelungen für diese Oper ein erstklassiges Ensemble zu engagieren. Jean-Pierre Furlan singt den Eleazar mit großer strahlender Stimme, die manchmal auch ins Charakterfach tendiert. Zweiter Tenor des Abends ist Robert McPherson, dessen heller und beweglicher Tenor auch in Rossini-Opern perfekt zur Geltung kommen dürfte. Gal James ist eine dramatische Rachel, die aber gleichzeitig viele anmutige Momente hat. Ihre Sopran-Gegenspielerin ist Elena Gorschunova, der mit strahlenden Tönen und leichten Koloraturen glänzt. Mit warmem und vollem Bass gestaltet Dmitry Ulyanov den Kardinal Brogni als gebrochenen und nicht unsympathischen Charakter.

In Gent und Antwerpen werden in dichter Folge 11 Vorstellungen gespielt, weshalb dieses vorzügliche Ensemble nur die B-Besetzung ist. In der Premiere sangen nämlich Asmik Gregorian (Rachel), Roberto Sacca (Eleazar), Randall Bliss (Leopold) und Nicole Chevalier (Eudoxie).

Da Essens Generalmusikdirektor Thomas Netopil am heimischen Aalto-Theater deutlich weniger präsent ist, als sein Vorgänger Stefan Soltesz hat er auch genügend Zeit für Gastspiele wie das bei dieser „Jüdin“. Netopil betont die harten Kontraste zwischen den einzelnen Nummern, lässt den großen Ensembleszenen dann aber genügend Zeit zur Entfaltung. Jedoch hemmen diese Ensembles den dramatischen Fluss der Handlung, was wahrscheinlich ein Grund dafür ist, dass diese Oper, wenn überhaupt, meist nur stark gekürzt gezeigt wird.

Auch wenn diese Produktion ihre Tücken hat, eine Opernreise nach Antwerpen lohnt immer. Vom Ruhrgebiet aus ist man mit dem PKW in gut zwei Stunden in der Flämischen Metropole: In der nächsten Saison inszeniert hier Calixto Bieito den „Tannhäuser“ und Mariame Clément die „Armida“ von Rossini. Als Wiederaufnahmen gibt es „La Boheme“ aus Robert Carsens berühmten Puccini-Zyklus und Bieitos Inszenierung von „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“. Außerdem wird Michael Thalheimer Verdis „Otello“ inszenieren. Dafür braucht man sich aber nicht auf den Weg nach Belgien machen, denn dies ist eine Koproduktion mit der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg.

Rudolf Hermes 1.5.15

Fotos von Annemie Augustijns

CHOWANSCHTSCHINA

Aufführung am 08.11.2014 (Premiere am 31.10.2014)

Zar Peter schafft (eine neue) Ordnung – auf seine Weise

Mit Chowanschtschina schrieb Mussorgski (1839 – 1881) den zweiten Teil seines geplanten Triptychons russischer Volksdramen. Wegen seines frühen Todes blieb es beim Klavierauszug des Werks mit einigen sporadischen Notizen zur Orchestrierung. Rimski-Korsakow hat das Werk für eine gekürzte Privataufführung 1886 erstmalig orchestriert. Vollständig wurde die Oper erst 1911 im Mariinski-Theater aufgeführt. Danach haben sich noch weitere Komponisten mit dem Werk befasst: Strawinski hat einige Nummern neu gefasst und vor allem ein anderes Ende mit großem Schlusschor geschrieben, das hier und da noch aufgeführt wird. Aber üblicherweise greift man heute auf die Schostakowitsch-Version von 1959 zurück, die auf der kritischen Mussorgski-Ausgabe von Pavel Lamm beruht, ursprünglich für einen Film entstanden war, und 1960 wiederum im Mariinski-Theater (damals Kirov) erstmals gespielt wurde. In dieser Fassung wurde das Werk nun auch von der Opera Vlaanderen vorgestellt.

Es ist eine düstere Geschichte, die um 1682 spielt, als Zar Peter der Große sich als Zehnjähriger gegen verschiedene Interessensgruppen in Russland durchsetzet und die Macht ergriff. Der Komponist hat das Libretto selbst geschrieben. Fürst Iwan Chowansky, ein Bojar, ist Anführer der Palastwache, der mörderischen Privatarmee der Strelitzen, die für seine Macht und sein Einkommen sorgen. Sein Sohn Fürst Andrej Chowansky ist Strelitzenführer und hinter dem deutschen Mädchen Emma her, obwohl er mit der Altgläubigen Marfa liiert ist. Die Altgläubigen sind sektiererische Orthodoxe unter der Führung von Dosifej, die Russland nach den verhassten Kirchenreformen wieder zum alten Glauben zurückführen wollen. Fürst Golyzin ist mit der Regentin Zarewna Sofia liiert, fühlt sich protegiert und möchte die Machtfäden in die Hand bekommen, um Russland nach dem Vorbild der westlichen Nachbarn zu modernisieren. Fürst Schaklowity lässt den Schreiber einen anonymen Brief an Zar Peter schreiben, in dem er vor einer Verschwörung der Chowanskys warnt, Schaklowity ist es auch, der Iwan Chowansky durch Verrat ans Messer liefert. Die Strelitzen werden gefangen genommen und entmachtet, Golyzin in die Verbannung geschickt; die Altgläubigen gehen in einen kollektiven Selbstmord. Haupt“person“ neben den vorwähnten Protagonisten ist der Chor. Denn Chowanschtschina ist vor allem eine Choroper, in welcher die Chöre die Rollen des Volkes, der Strelitzen und ihrer Familien sowie der Altgläubigen übernehmen. Mussorgsky entfernt sich von einem historisch belegten Handlungsfaden und bringt in der Oper tableauartig Szenen zusammen, die sich historisch gesehen über 20 Jahre erstreckt haben.

Es versteht sich fast von selbst, dass moderne Theater die Oper heute nicht mehr im folkloristischen Umfeld der Zwiebeltürme orthodoxer Kirchen und prächtigen historischen Uniformen im Stile operettenhafter Historienspiele aufführen, sondern das düstere Spiel um die Macht mehr oder weniger direkt mit neueren historischen Ereignissen verknüpfen. Um sich nicht in die Falle historischer Unglaubwürdigkeit und in Reibungen zum Text begeben, braucht es ein gerüttelt Maß an Abstraktion, ein Mittel, das in Teilbereichen auch Regisseur David Alden in Antwerpen gewählt hat.

Iwan Chowansky; Chöre: Volk, Strelitzen, "junge Pioniere"

Paul Steinberg hat dazu ein einfaches abstraktes, aber sehr wandlungsfähiges Bühnenbild entworfen. Es besteht aus einer glatten konkaven Bühnenbegrenzung hinten und davor zwei großen senkrechten konvexen Körpern, die gegeneinander verschiebbar sind und je nach Bedarf den Raum vergrößern oder verengen. An beiden Seiten ist auf Bühnenhöhe je ein Scheinwerfer angebracht, der die Silhouetten der Akteure auf die beiden gekrümmten hellen Bühnenseitenwände projiziert, wodurch die Figuren verdoppelt oder verdreifacht werden und das jeweils in einer Größe, die durch die Abstände der Personen von den Schweinwerfern und den Projektionswänden jeweils sehr wirkungsvoll gestaltet sind (Lichtregie: Adam Silvermann). Die Kostüme von Constance Hoffman sind zeitlos modern. Die Strelitzen bilden eine Privatmiliz in roten Uniformen mit Nummern; ganz schlicht natürlich die Altgläubigen, in buntem Kontrast dazu die Frauen des Volks, ärmlicher die Arbeiterschaft. Der Kinderchor wird als Staatsjugend mit kurzen Hosen, Uniform-Hemden und Halstuch gezeigt.

In dieser ungemütlich kalten Atmosphäre diktiert Schaklowity dem Schreiber sein Denunziationsschreiben. Hier strömen erst die Strelitzen zu rohem Gebaren, dann die Altgläubigen zu frommem Gebet zusammen. Für Golizyns Salon wird die hintere Wand mit einem großen samtenem Vorhang verkleidet, auf der Spielfläche sind stilvolle antikisierende Möbel aufgebaut: das ist der modern ausgerichtete Staatsmann... Gut bringt der Regisseur beim Zusammentreffen Golizyn - Chowanski – Dosifej herüber, dass diese drei mit jeweils einer eigenen Agenda an einander vorbei diskutieren und alle etwas anderes wollen, eine der Schlüsselszenen des Stücks. Die sich betrinkenden Strelitzen werden von ihren Frauen beschimpft. Gerade kommen diese mit Gucci-Taschen vom Einkaufen zurück (Strelitze zu sein, war bis dahin ein einträgliches „Geschäft“) und bewerfen ihre Ehemänner mit Unterwäsche; vielleicht war das der Auslöser der großen Massenkopulation auf der Bühne (die einzige Geschmacklosigkeit der Inszenierung, dramaturgisch unmotiviert). Anscheinend waren die Damen nicht befriedigt; denn als ihre Ehegatten verhaftet vorgeführt wurden, da begossen sie die schon wieder mit Schimpf und Schande. Eine schwer zu verstehende Sequenz im Zusammenleben von Frau und Herrn Strelitz.

Golizyn, Marfa

Gespenstisch wirkt das Bacchanal im vierten Akt, das keines ist. Laune will selbst zum persischen Tanz nicht aufkommen, Chowansky muss sich selbst amüsieren. Die Bauernmädchen sind ein eingeschüchterter Haufen, der sich einem Menschenknäuel vereinigt, als Chowansky eins der Mädchen zur Vergewaltigung heraussuchte. Es war ganz in Weiß gekleidet. Zum Lied vom weißen Schwan zieht Chowansky sich einen weißen Pelz über; das misshandelte Bauernmädchen erschießt ihn. Golizyn wird von Schlapphüten abgeholt; einer der wenigen, der überlebt. Die gefangenen Strelitzen werden mit Säcken über den Köpfen vorgeführt und von einer kleinen Schar gesichtsloser Gummiköpfe begnadigt und freigelassen. Das neue System lässt grüßen. Die Schar der Altgläubigen wird von Dosifej in den kollektiven Selbstmord geführt; kein lodernder Feuerzauber, sondern feine weiße Lichtspiele verzehren die Sekte. Wer dächte da nicht an Jonestown im südamerikanischen Guyana 1978 oder an Waco in Texas 1993? Man braucht also nicht im Geschichtsbuch unter 17. Jhdt. nachzuschauen.

Zaren durften im alten Russland nicht als Bühnengestalten auftreten. Von der Zarewna Sofia sieht man bloß deren Bild in Golizyns Salon; Peter erscheint nicht. Alden hält sich an die russische Tradition und lässt – wahrscheinlich ganz im Sinne des Autoren – die Zarenmacht aus dem Hintergrund wirken. Zar Peter hat aufgeräumt. Wirklich erleichtert fühlt man sich am Ende der Geschichte nicht. Eine starke Inszenierung, die auf der Bühne ganz ohne russische Folklore auskommt.

Iwan Chowansky, Tänzerin

Diese Farben werden indes vom Orchester erzeugt. Da kann ein Regisseur inszenieren, was er will, der Zuhörer ist immer eingefangen von Mussorgskys russischer Melodik und Harmonik; kein romantisch belanglos plätschernder Tschaikowsky mit einem Schuss slawischer Soße, sondern hier entfaltet das große Orchester seine Wirkung in einer anderen Dimension. Chefdirigent Dmitri Jurowski leitete das Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen mit fast 70 Musikern im Graben. Jurowski zeigte sich als Meister im Farbenmischen. Die Ouvertüre beginnt mit feinsten Holzbläserklängen, bäumt sich wie bei der romantischen Wagnerouvertüren auf, um wieder im zarten Pastell der Bläser zu versinken. Jurowski kann es aber auch krachen lassen, trägt nicht nur rücksichtsvoll die Sänger, sondern peitscht sie auch an. Stellenweise könnte er die Dynamik aber durchaus noch mehr zum Piano ausdifferenzieren. Von großer Bedeutung für die Oper sind die Chöre, die inklusive des Kinderchors von Jan Schweiger prächtig vorbereitet waren. Für stringente Chorführung ohne fantasieloses Auf- und Abtreten sorgte die Choreographie von David Laera, dem sicher auch die rührende Szene mit den Bauernmädchen zu verdanken ist. Klanglich war der Chor sehr differenziert eingesetzt: von feineren Gruppierungen bis zum klanggewaltigen Frontalgesang, in dramatischen unisono-Passagen und Klangwogen zu entsprechender Bewegungsregie.

Altgläubige, Strelitzen

Dazu war ein geschlossen auf hohem Niveau wirkendes Solistenensemble zusammengestellt, das überwiegend so stimmstark war, dass es besonderer Schonung durch das Orchester nicht bedurfte. Iwan Chowansky war roher, kräftiger Gesell. Ante Jerkunica gab ihn mit prächtigem voluminösem Bass und rauem, ungehobeltem Spiel. Oleg Bryjaks mächtiger Bassbariton schien für die zwielichtige Gestalt des Intriganten und Verräters Schaklowity fast zu viel des Guten; aber in der ersten Szene mit dem Volk passte das Riesenvolumen bestens.