Donizetti-Festival Bergamo

FESTIVAL DONIZETTI 2021

LA FILLE DU REGIMENT

Teatro Donizetti 3.12.

Bei diesem dem großen Sohn der Stadt gewidmeten Festival (dessen Besetzungen übrigens immer besser werden) kam es erstmals zu einer Koproduktion, und das mit einem Haus, an das man nicht spontan denken würde, nämlich dem Teatro Lirico Nacional de Cuba. In Kuba war die Inszenierung von Luis Ernesto Doñas schon zu sehen gewesen und erwies sich nun als überaus gelungen und unterhaltsam. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich nach der berühmten Produktion von Laurent Pelly mit dem Traumpaar Dessay/Flórez bei diesem Werk nochmals so gut unterhalten würde.

Im 1. Akt zeigte das Bühnenbild von Angelo Sala mit wuchernden Pflanzen und Abbildungen naiver Malerei durchaus karibische Atmosphäre, während der 2. Akt in kaltem Schwarz-Weiß gehalten war und die frostige Atmosphäre in der adeligen Gesellschaft bestens illustrierte. Dazu gab es die stimmigen Kostüme von Maykel Martínez, der die Soldaten in orange Uniformen hüllte, auf der die Nummer des Regiments Nr. 21 zu lesen war, und für die Bauern die typische Kleidung von Feldarbeitern in heißen Ländern. Köstlich auch Marie im Fetzenlook und mit roten Zöpfen. Aufgeboten war auch der Trommler Ernesto López Maturell, der auf der Bühne wiederholt Kostproben der tollen Beherrschung seines Instruments gab. Die Bewegungsregie war überaus natürlich; es wurde geblödelt, aber nie chargiert.

Marie, die Regimentstochter, wurde von der jungen Katalanin Sara Blanch, einer Schülerin von Mariella Devia, gesungen. Ihr angenehmer lyrischer Sopran erwies sich als technisch sehr sattelfest. Dazu kam eine unbändige Spiellaune, die es ihr ebenso erlaubte, komisch zu sein (besonders gelungen die Gesangsstunde mit dem falschen Gequietsche im 2. Akt), als auch die Melancholie bei ihrem Abschied vom Regiment und die Verzweiflung wegen ihrer Trennung von Tonio zum Ausdruck zu bringen.

Diesen Tonio sang John Osborn, der vielleicht nicht die allerschönste Stimme der heutigen höhensicheren lyrischen Tenöre hat, aber welcher mühelose Schwung bei seinen Höhenflügen, wieviel Ausdruck im traurigen „Pour m'approcher de Marie“! Dazu spielte er sehr wendig seinen Übergang vom Dörfler zum Soldaten aus Liebe. Ganz köstlich war auch Paolo Bordogna, der mit großer Spiellust und gesundem Bariton den einmal verständnisvoll zwinkernden, dann wieder strengen Sulpice sang. Viel zur guten Unterhaltung trug Adriana Bignagni Lesca, eine in Frankreich ausgebildete Sängerin aus Gabun, als Marquise de Berkenfield bei, die sie mit sattem Mezzo umwerfend komisch gestaltete. Ihr zur Seite der Hortensius des Haris Andrianos, geboren in Australien, ausgebildet in Griechenland. Mimik und Körpersprache drückten perfekt die Leiden eines unterwürfigen Dieners aus. Die Duchesse de Krakenthorp war dankenswerterweise nicht mit einem Ex-Opernstar besetzt, sondern mit der Schauspielerin Cristina Bugatty, die viel aus der kleinen Rolle machte.

Das Orchestra Donizetti Opera unter der Stabführung von Michele Spotti spielte einen ausnehmend spritzigen Donizetti, der in dieser Opéra comique genau zeigt, wie er im französischen Stil zu komponieren vermochte, erinnert doch so manche flotte Stelle an Offenbach. Ausgezeichnet auch der von Salvo Sgrò einstudierte, spielfreudige Chor der Accademia Teatro alla Scala.

Zum ersten Mal nach langen Monaten sah ich ein vollbesetztes Haus, in dem ein dankbares Publikum den Künstlern mit Applausstürmen dankte.

MEDEA IN CORINTO

Teatro Sociale 4.12.

Mit diesem Werk sollte wieder einmal Donizettis Lehrer Johann Simon (Giovanni Simone) Mayr zu Wort kommen. Es war 1813 mit großem Erfolg in Neapel uraufgeführt worden. Als es 1821 in Bergamo, wo Mayr ja ansässig und Domorganist war, herauskommen sollte, musste der Komponist Änderungen vornehmen, schon weil das Teatro Sociale in der Città alta, der Oberstadt, viel kleiner war als das neapolitanische San Carlo und außerdem viel weniger finanzielle Mittel zur Verfügung hatte als das Theater der von einem König von Napoleons Gnaden regierten Stadt. Felice Romani, der Librettist der Oper, musste zum Beispiel neue Verse für den Chor schreiben, da es in Bergamo keine Chorsängerinnen gab und somit das weibliche Gefolge der Creusa ausfiel.

Da er schon an der Arbeit war und für letztere Rolle sowie für den Egeo gute Kräfte zur Verfügung standen, schrieb Mayr für diese Figuren je eine neue Arie und nahm andere Eingriffe wie die Zusammenlegung einiger Nebenrollen vor, sodass sich das Ergebnis der kritischen Ausgabe von Paolo Rossini wesentlich von der Komposition unterscheidet, die ich im Sommer 2015 in Martina Franca gehört und im Doppelheft jenes Jahres besprochen habe.

Regisseur Francesco Micheli, der sehr verdiente Leiter des Festivals, entschloss sich für eine Realisierung psychoanalytischer Natur, die gegen Mitte des vorigen Jahrhunderts spielt. Der Verständlichkeit der Handlung ist das gar nicht gut bekommen, denn die Ebenen von Zeit und Ort werden ständig vermischt, außerdem sind die zwei (halbwüchsigen) Kinder Medeas und Jasons fast ständig auf der Bühne.

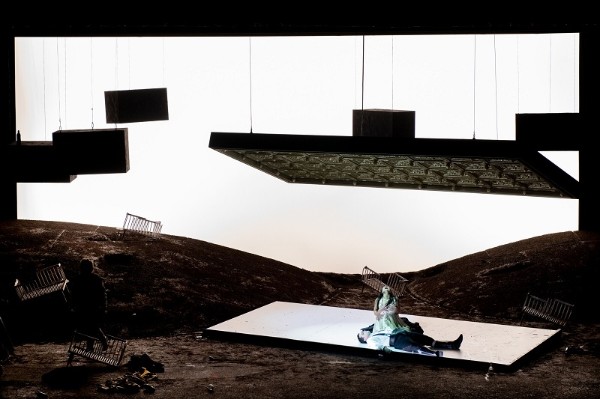

Der Ansatz, Medea mit einer aus dem dörflichen Süditalien in die Peripherie einer Großstadt im Norden versetzten Frau zu identifizieren, die mit dem neuen Leben nicht zurecht kommt, mag interessant sein, doch die Umsetzung war, wie erwähnt, eher wirr. Tiefenpsychologie kam auch bei Creusa zur Anwendung, die offenbar mehrmals von ihrem früheren Verlobten Egeo träumt. Eine zweifach vorhandene Bettstatt (Bühne: Edoardo Sanchi) wird mehrmals vom Schnürboden herabgesenkt und wieder hinaufgezogen, die Wohnküche der „Familie Jason“ erscheint mehrfach und daneben gleichzeitig die Welt der Reichen und Schönen, in der Creusa lebt. Wer den Mythos von Medea nicht kennt, kann der Handlung absolut nicht folgen, denn auch der vereitelte Raub der Creusa während der Hochzeitszeremonie mit Jason bleibt unklar. Dafür wird illustriert, wie sehr Jugendliche unter streitenden Eltern leiden – im Übrigen bleiben sie am Leben.

Wie so häufig bei von derartigen Gedanken faszinierten Regisseuren ist auch Micheli in der Lage, die Sänger schauspielerisch zu motivieren und ausgezeichnet zu führen. In den „heutigen“ Kostümen von Giada Masi spielt sich vor allem das Hauptpaar die Seele aus dem Leib: Medea wird von der jedes Jahr am Festival mitwirkenden Carmela Remigio hochintensiv interpretiert – dass der Text und ihr Fluch so gar nicht zu dieser Auslegung der Rolle passen, ist nicht ihre Schuld. Gesanglich hielt sie sich in dem nicht sehr großen Saal recht gut. Juan Francisco Gatell ist mit seiner lyrischen Stimme nicht die Idealbesetzung für die baritonal grundierte Tenorpartie des Jason, aber er schlug sich beachtlich und legte schauspielerisch eine filmreife Darstellung hin. Die Creusa von Marta Torbidoni ließ mit glasklaren Soprantönen und guter Beherrschung der Koloratur aufhorchen. Einen Qualitätstenor ließ der Italoamerikaner Michele Angelini hören, der mit der großen Arie des Egeo zurecht den stärksten Szenenapplaus einheimsen konnte.

Stimmlich eher farblos blieb Roberto Lorenzi als Creonte, während Caterina Di Tonno aus der hier zur Hausmeisterin degradierte Ismene, der Vertrauten Medeas, ein kleines Kabinettstück machte (etwa, wie sie aus einem Tischtuch das für Creusa bestimmte vergiftete Hemd schneiderte). Einen skurrilen Typ vertrat der Tenor Marcello Nardis als Tideo, hier in einer Portiersloge sitzend. Das Dirigat von Jonathan Brandani am Pult des Orchestra Donizetti Opera bemühte sich hörbar, die Diskrepanz zwischen der Regie und dem klassizistischen Werk nicht allzu offenbar werden zu lassen.

Ein eher ratlos wirkendes Publikum dankte den Interpreten für ihre musikalischen Leistungen.

L'ELISIR D'AMORE

Teatro Donizetti 5.12.

Dieses „melodramma giocoso“, der unsterbliche „Liebestrank“, war die dritte Oper des heurigen Festivals. Die Ankündigung von Frederic Wake-Walker als Regisseur ließ mich Schlimmes befürchten, hatte er an der Scala doch Mozarts „Nozze di Figaro“ schrecklich verunstaltet und vor kurzem in Florenz auch Cileas „Adriana Lecouvreur“ in den Sand gesetzt. Sich in der Geburtsstadt des dem Festival den Namen gebenden Komponisten zu befinden, hatte ihm aber offenbar gut getan, denn er ließ die Handlung im positiv routinierten Sinn ablaufen, ergänzt um einige nette Einfälle, wie z.B. das kleine Kasperletheater , in dem Adina und Dulcamara die Barkarole vom Senator Tredenti und der Nina gondoliera singen. Oder ein verträumter Nemorino mit Luftballon vor einem romantisch glitzernden blauen Vorhang bei der „Furtiva lagrima“. Oder die Kopfbedeckung à la Napoleon, als sich Nemorino zum Soldaten verpflichten lässt. Manchmal erscheinen die Hauptdarsteller als Kinder, aber der Einfall wirkt hier einmal nicht penetrant. Die Bühne beherrscht eine Abbildung der Fassade des Teatro Donizetti (Federica Parolini). Getragen wird hübsche, nicht nachlässig wirkende Alltagskleidung, und bei ihrer Werbung um Nemorino haben die Chordamen elegante große Hüte auf (Kostüme: Daniela Cernigliaro).

Das musikalisch Besondere an der Produktion war, dass das Orchestra Gli Originali spielte, das nur wirklich originale Instrumente verwendet, keine nachgebauten. Hinter dieser Entscheidung stand Dirigent Riccardo Frizza, der die kritische Ausgabe von Alberto Zedda leitete. Manches klang vielleicht weniger volltönend als gewohnt, war aber allemal noch spritzig genug. Auch der Coro Donizetti Opera in der Einstudierung von Fabio Tartari klang erfreulich homogen. Die zweite Abweichung vom Gewohnten gab es mit Adinas Schlussrondo, das Zedda im Anhang seiner kritischen Ausgabe veröffentlicht hatte. Es ist bedeutend schwieriger und koloraturgespickter als das Übliche. Es war interessant, diese Version einmal zu hören, doch ziehe ich die allgemein bekannte Fassung schon deshalb vor, weil sich die Bedeutung der Protagonisten zu Ungunsten von Nemorino verlagert.

Und an diesem Abend gab es mit Javier Camarena einen Nemorino der vokalen Spitzenklasse, der mit der Schönheit und Süße seines technisch so hervorragend gemeisterten Materials verzauberte. Dazu war er ein zwar naiver, aber nie tölpelhafter Anbeter Adinas, ein echter Sympathieträger.

Diese Adina in Gestalt der erst 21-jährigen Caterina Sala wusste sehr bald, was sie an ihm hatte und machte eigentlich nur aus Trotz mit der Geschichte der Heirat mit Belcore weiter. Sala stammt aus einer Musikerfamilie, in der alle singen, ihr Gesangslehrer ist ihr Vater. Sie sang ausgezeichnet und das erwähnte Finale mit solcher technischer Bravour, dass, wie man in Italien sagt, „veniva giù il teatro“ (= das Haus zusammenbrach). Ein hervorragender, urkomischer Belcore war der Franzose Florian Sempey, der mir schon vor ein paar Jahren in Pesaro als Figaro aufgefallen war. Es zeugt von der Intelligenz des jungen Mannes, dass er trotz seines schönen, ausladenden Materials noch nicht das ganz große Repertoire singt. Den Dulcamara legte Roberto Frontali seinem Naturell gemäß eher als gerissenen Geschäftsmann denn als Schlitzohr an, gefiel aber mit einer sehr guten gesanglichen Leistung. Anaïs Mejias aus Puertorico als Giannetta wollte offenbar nicht im Schatten ihrer Freundin Adina stehen und trompetete bei den Chorstellen etwas gar stark.

Eingeleitet wurde die Vorstellung von einem Zeremonienmeister namens Manuel Ferreira. Der Argentinier forderte das Publikum auf, die Eröffnung des 2. Akts mit dem Chor „Cantiano, facciam brindisi...“ zu proben. Das klappte nach ein paar Anläufen sehr gut, und als sich der Vorhang zum 2. Akt hob, sang das Publikum mit den Profichoristen und schwenkte dazu die Fähnchen, die es beim Eintritt ins Theater erhalten hatte. Was ich in einem anderen Zusammenhang als populistisch bezeichnet hätte, trieb mir hier die Tränen der Rührung in die Augen: Ein übervolles Haus glücklicher Opernliebhaber begrüßte einen Neuanfang. (Mit dieser Zeremonie hatte das Festival begonnen, und man wollte es offenbar den Besuchern dieser letzten Vorstellung nicht vorenthalten). Ein großer Dank an alle!

Eva Pleus 20.12.21

Bilder: Gianfranco Rota

FESTIVAL DONIZETTI 2020

Streaming aus dem Teatro Donizetti

Auch die umfangreiche Planung des Festival 2020 fiel zu einem Großteil den dem Coronavirus geschuldeten Schutzmaßnahmen zum Opfer, und nachdem auch Theater und Opernhäuser geschlossen worden waren, mussten der künstlerische Leiter Francesco Micheli und sein Team auf das Fernsehen ausweichen Einen Titel („Marin Faliero“) konnte man auf dem Kultursender RAI 5 und im Streaming sehen, die anderen beiden nur als Bezahlstreaming (wobei schon im Voraus gekaufte Karten gegenverrechnet wurden). Für Fachjournalisten wurde die Linie freigeschaltet, sodass nun dieser Bericht folgen kann.

Am 20.11. wurde MARINO FALIERO übertragen, von dem Bergamasker Meister 1835 (also im selben Jahr wie „Lucia di Lammermoor“) für Paris geschrieben und mit der gleichen Traumbesetzung (Rubini, Grisi, Lablache, Tamburini) wie die für Bellinis kurz davor uraufgeführte „Puritani“. Es mag wohl auch an der nicht immer glücklichen Verflechtung der politischen mit der amourösen Handlung des Librettos von Giovanni Emanuele Bidera (seinerseits basierend auf Lord Byron und Delavigne) gelegen sein, dass sich der Publikumserfolg nicht mit jenem von Bellinis Werk messen konnte.

Diese erste Oper um das Schicksal des historischen venezianischen Dogen Faliero, der als einziger der langen Reihe von Stadtoberhäuptern 1355 wegen Hochverrats zum Tod durch das Beil verurteilt worden ist, schlägt wohl so etwas wie einen düsteren Kammerton an, dem Verdi mit den „Foscari“ und „Simon Boccanegra“ folgte. Die politische Handlung erzählt von der Verschwörung des Dogen (Bass) gemeinsam mit Israele Bertucci, dem Haupt des Arsenals (Bariton), gegen den allmächtigen Rat der Zehn, die private von der Liebe, die Falieros Gattin Elena (Sopran) zu dessen Neffen Fernando (Tenor) hegt. Es ist zum ersten Mal, dass Donizetti die zentrale und Titelrolle einem Vertreter der tiefen Stimmlage anvertraut, auch hier die großen Baritonrollen Verdis vorwegnehmend.

Wie schon im Vorjahr bei „L'ange de Nisida“ spielte sich die Handlung im Parkett des Hauses ab. Marco Rossi hatte ein aufwendiges Metallgerüst entworfen, das in seinen vielen Varianten die Solisten zum Herumklettern zwang. Zunächst war dies ein sehr überzeugender Eindruck von Venedigs verwinkelten Gässchen und der bedrohlichen Atmosphäre, wo überall ein Meuchelmörder lauern konnte. Á la longue war dieses Geklettere aber ermüdend, um so mehr als es zahlreiche stumme Mitwirkende gab, die behände immer neue Turnübungen zeigten, dabei zeitweise auch Echsen- bzw. Polypenmasken tragend (dafür verantwortlich: Marta Bevilacqua). Diese ganzen Bewegungen waren sicherlich sehr schwer zu filmen, und auf dem Bildschirm konnte man leicht die Orientierung und den Handlungsfaden verlieren. Keine Hilfe waren die in allen Stoff- und Musterarten entworfenen Kostüme von Gianluca Sbicca (erwähnt seien nur die den Tenor nicht unbedingt schmückende Baseballkappe, die Mischung von Gelb, Grün und Violett beim Anzug des Baritons, die in der Form kitschiger Broschen auf Falieros Militärmantel angebrachten Orden, Elenas grüne Strümpfe zu blauen Schuhen und ihre orangen Haushaltsgummihandschuhe [alle Mitwirkenden trugen der Covid-Gefahr geschuldete Handschuhe, aber auf das Wie kommt es an]).

Das Projekt lag in den Händen von ricci/forte, die Regie hatte, wie immer bei diesem Duo, Stefano Ricci übernommen. Kann aber von einer echten Regieführung überhaupt gesprochen werden? Oder sollte die Tatsache, dass die Protagonisten wiederholt mittels dünner Stricke wie Marionetten gehandhabt wurden, auf die Unentrinnbarkeit ihres Schicksals verweisen? In meinen Augen wäre das so hanebüchen wie billig. Als überzeugende Rollenvertreter kamen nur die Künstler herüber, die eine persönliche Ausstrahlung hatten, und das waren nur Michele Pertusi in der Titelrolle, Francesca Dotto (Elena) und der Bariton Christian Federici (Steno, eine wichtige Nebenrolle als Intrigant).

Doch genug der Beschreibung visueller Eindrücke, denn der musikalische Teil konnte mit einer Ausnahme als sehr geglückt angesehen werden. Bewundernswert die Leistung des Musikdirektors des Festivals Riccardo Frizza, der das Orchestra Donizetti Opera zusammenhalten musste, befanden sich doch die Bläser isoliert zwischen zwei Plexiglaswänden und noch weiter dahinter (auf dem Bildschirm gar nicht sichtbar) der Coro Donizetti Opera, bestens einstudiert von Fabio Tartari. Rizza gelang aber viel mehr als eine ordentliche Wiedergabe, denn seine Interpretation unterstrich die Bedeutung Donizettis für den jungen Verdi (dessen erste Oper 1839, also drei Jahre nach „Marin Faliero“, erscheinen sollte). Das Duett der Verschwörer Faliero/Israele erinnert beispielsweise stark an das zwischen Attila und Ezio. Seine musikdramatische Qualität wird das Werk hoffentlich zurück ins Repertoire führen (ich konnte es erst einmal, 2002 in Parma, hören).

In der Titelrolle war Michele Pertusi einfach überragend und zeichnete mit samtweichem, nie forcierten Bass die Herrschergeste des erfahrenen Politikers ebenso wie die persönliche Tragödie des betrogenen Ehemannes, der aber vor der Hinrichtung verzeihende Worte für seine untreue Gemahlin findet. Diese wurde von Francesca Dotto schönstimmig gesungen. In ihrer großen Schlussszene ließ sie dramatische Koloratur vom Feinsten hören – es war, wie mehrmals an diesem Abend ein Moment, der vehementen Applaus geradezu herausgefordert hätte. Der rumänische Bariton Bogdan Baciu zeigte als Israele eine gute Leistung, doch schien mir sein Material etwas zu leichtgewichtig für die Rolle. Der amerikanische Tenor Michele Angelini war als Ersatz für den erkrankten Javier Camarena berufen worden, weshalb man nicht zu streng mit ihm sein sollte. Er erwies sich allerdings als ausgesprochenes stimmliches Leichtgewicht, dem die Rolle mindestens eine Nummer zu groß war. Besser hätte darin vermutlich Giorgio Misseri gewirkt, der zu Beginn des 3. Akts sehr schön das Lied eines Gondoliere sang. Auf den (auch stimmlich nachdrücklichen) Steno des Baritons Christian Federici wurde bereits hingewiesen. Erwähnt seien noch der Tenor Dave Monaco (Leoni, ein Patrizier) und Stefano Gentili (Beltrame, Bildhauer).

Am 21.11. wurde BELISARIO ausgestrahlt, 1836 im Jahr nach „Lucia di Lammermoor“ komponiert. Auch die Musik dieser Oper lässt unmittelbar an Verdi denken und zeigt neben mitreißenden Chören und bezwingend rhythmischen cabalette viel musikdramatisch Neues, etwa in Belisarios Erzählung von einem Traum, die mit ihren abgerissenen Phrasen weit über routinemäßiges Komponieren hinausreicht. Man darf sich nicht in geschichtlichen „Wenn“-Fragen verlieren, aber der Gedanke drängt sich auf: In welchem Verhältnis wären Verdi und Donizetti gestanden, wäre der Bergamasker nicht 1848 verstorben (und hätte seine Produktion krankheitsbedingt nicht schon 1843, dem Jahr von Verdis „Lombardi“, eingestellt).

In der Handlung geht es um den historischen Feldherrn Belisar (der Komponist hatte sich wie schon bei „Marin Faliero“ mit einem Bariton neuerlich für einen Vertreter der tieferen Stimmlage als Protagonisten entschieden) im Dienst von Konstantinopel, der von seiner Gattin Antonina (Sopran) des Hochverrats bezichtigt und daraufhin von Kaiser Justinian (Bass) mit Schimpf und Schande verjagt wird, nicht ohne ihn vorher blenden zu lassen. Antoninas Begründung ihrer Intrige ist, dass Belisario ihren gemeinsamen Sohn als Kleinkind aussetzen ließ, weil ihm vorhergesagt worden war, dieser (Alamiro, Tenor) würde dem oströmischen Reich schaden. Wie immer in solchen Fällen wurde das Baby nicht getötet, sondern von einem Außenstehenden aufgezogen. Treu zum Vater hält Irene (Mezzo), die mit dem blinden Mann in die Verbannung gehen will und auch das Geheimnis um Alamiro aufdeckt. Antoninas Reue kommt zu spät, denn Belisario stirbt nach seiner Rehabilitierung. Interessant ist, dass eigentlich Irene die weibliche Hauptfigur sein sollte, doch schrieb Donizetti für die berühmte Sängerin Karoline Unger (in Italien Carolina Ungher), die für die Antonina verpflichtet worden war, eine große Arie im 3. Akt. Das Ungleichgewicht bleibt, denn die Figur tritt nach ihrer Anklage im ersten Akt erst im dritten wieder auf (Libretto: Salvatore Cammarano).

Die Aufführung fand konzertant stand, was Gelegenheit gab, das renovierte Opernhaus zu bewundern (der Titel war für die Neueröffnung vorgesehen gewesen). Riccardo Rizza sah sich neuerlich zwei Fronten gegenüber: Die Sänger hinter ihm, das Orchester vor ihm (die Bläser wieder zwischen Plexiglaswänden) und dahinter der Chor, der mit Masken sang. Auch hier kann wieder bestätigt werden, dass nicht nur der Einsatz aller bewundernswert war, sondern vor allem auch das Ergebnis ihnen zur Ehre gereichte, denn auch diesmal war durch die Qualität der Wiedergabe klar, dass auch dieses Werk in die immer mehr verarmenden Spielpläne der Opernhäuser gehören würde (auch dieses habe ich nur einmal gehört, und zwar im fernen 1970 in Bergamo).

Gesungen wurde, mit ein paar Abstrichen für den Sopran, ausgezeichnet. Carmela Remigio schenkte ihrer Antonina dramatische Intensität, aber es war nicht zu leugnen, dass ihre solide Stimme den technischen Anforderungen der Rolle nur bedingt gewachsen war. Die Titelrolle fand in Roberto Frontali (der den absagenden Domingo ersetzte) einen hervorragenden Vertreter. Die Stimme ist nach 30-jähriger Karriere noch voll intakt, und ich habe diesen Künstler selten so expressiv gehört. Ihm zur Seite die wunderbare Irene von Annalisa Stroppa, die ihren schönen Mezzo in reinster Belcantokultur führte. Einer der Höhepunkte war das große Duett Belisario/Irene, das in seiner Ausschließlichkeit der Liebe Vater/Tochter an „Andrem raminghi e poveri“ aus der „Luisa Miller“ erinnert. Nach leicht zögerlichem Beginn war Celso Albelo ein ausgezeichneter Alamiro mit robusten Höhen und einem imposanten sovracuto, aber auch wunderschönen Piani. Giustiniano wurde von Simon Lim mit dröhnender Autorität verkörpert. Eutropio, Antoninas Werkzeug für ihre Intrige, sang mit durchdringendem Material der albanische Tenor Klodjan Kacani.

Auch bei dieser Vorstellung hätte ich sehr oft gerne applaudiert...

Als dritte und letzte Produktion war LE NOZZE IN VILLA zu sehen, Gaetano Donizettis drittes Werk für die Opernbühne, das im Rahmen von Donizetti200 gegeben wurde. Dieses Projekt nimmt sich vor, alljährlich beim Festival ein im betreffenden Jahr 200 Jahre alt gewordenes Werk des Komponisten aus Bergamo zu zeigen. Das dramma buffo ist nicht als Autograph, sondern nur in Kopie auf die Nachwelt gekommen. Es gibt auch keine direkten Kommentare über die Uraufführung 1819 in Mantua, die enttäuschend verlief und damit zu Donizettis erstem Fiasko wurde. Auch über eine eventuelle Umarbeitung und Aufführung 1820 in Treviso ist nichts Näheres bekannt.

Das Libretto stammt von dem Bergamasker Impresario Bartolomeo Merelli (1794-1879), der in letzterer Eigenschaft viel für Verdi getan hat. Es beruht auf einer Komödie aus 1803 von August von Kotzebue, die in der italienischen Übersetzung „I provinciali“ heiß („Villa“ bedeutet im altertümlichen Sprachgebrauch nämlich „Dorf“, also im übertragenen Sinn „Provinz“). Die Handlung bewegt sich in den üblichen Bahnen um einen tyrannischen Vater (Don Petronio, Buffo), der seine Tochter (Sabina, Mezzo) mit einem eitlen Langweiler (Trifoglio, Buffo) verheiraten will. Nach verschiedenen Verwicklungen darf Claudio (Tenor) dann die Geliebte heiraten.

Die Musik ist natürlich stark von Rossini beeinflusst, es gibt die typischen crescendi, aber auch das für den Meister aus Pesaro bezeichnende Einsetzen einer Stimme nach der anderen in Terzetten und Ensembleszenen. Die Arie der Großmutter Anastasia (Mezzo) erinnert ganz stark an die der Berta im „Barbier von Sevilla“. Ein Studienkollege Donizettis berichtet übrigens von der Überzeugung des Komponisten, man müsse, um dem Publikumsgeschmack entgegenzukommen und sich einen Namen zu machen, zunächst wie Rossini schreiben, um sich erst später davon freizumachen. Ein verlorengegangenes Quintett im 2. Teil wurde von Enrico Melozzi in Zusammenarbeit mit Elio und Rocco Tanica stilistisch perfekt nachkomponiert.

Sehr gelungen war die wieder im Parkett des Opernhauses angesiedelte Regie von Davide Maranchelli (Bühne: Anna Bonomelli, Kostüme: Linda Riccardi, Lighting design: Alessandro Carletti), die das Geschehen in eine moderne Welt verlegt, in der Hochzeiten von weddingplaners ausgerichtet werden, mit köstlichen Seitenhieben auf Geschmacklosigkeiten wie das Ablichten eines Brautpaars, das sich die Porträts von Prinz Harry und Meghan Markle vors Gesicht hält. Die turbulente Handlung stockt nicht einen Moment, die eingesetzten Mimen wirken ausnahmsweise einmal nicht störend, sondern fügen sich perfekt ein. Wer gerade nicht singt, setzt sich die Maske wieder auf, und sogar diese Geste wirkt ganz natürlich.

Bestens gewählt war die Sängerbesetzung: Gaia Petrone (Sabina) führte ihren schönen Mezzo bruchlos mit ausgezeichneter Technik und überzeugte sofort mit ihrer koloraturgespickten Auftrittsarie, der ihre das Werk beschließende Arie in Bezug auf Schwierigkeit in nichts nachsteht. Dazu spielte sie überzeugend ein unbekümmertes junges Ding, das auch elegant aufzutreten wusste. Ihr geliebter Claudio stand ihr nicht nach, denn auch diese Rolle wurde von Giorgio Misseri mit großer Sicherheit bewältigt. Auch er war ab seiner schwierigen Auftrittsarie stimmlich gleich ganz präsent (erheiternd in Hawaiihemd, Bermudas und Flip-Flops) und attackierte im 2. Teil mit furchtlosen sovracuti. Ausgezeichnet auch die beiden Buffi: Omar Montanari als düpierter Bürgermeister (und Sabinas Vater) besitzt den saftigeren Bass als Fabio Capitanucci, der gleichwohl zu gefallen wusste. Beide waren außerdem ausgesprochen beweglich, ohne ihre Figuren zu reinen Karikaturen zu verzerren. In der Rolle der besorgten Großmutter war Manuela Custer zu hören, Claudia Urru ergänzte die Ensembles in der kleinen Rolle der Rosaura. Das Orchester mit historischen Instrumenten Gli Originali wurde von Stefano Montanari, der auch am Fortepiano tätig war, schwungvoll geleitet; der von Fabio Tartari einstudierte kleine Chor war wieder hinter dem Orchester untergebracht.

Francesco Micheli und sein Team haben jedenfalls allen Schwierigkeiten zum Trotz ein hochinteressantes Programm geboten, und wir halten die Daumen, dass wir nächstes Jahr wieder nach Herzenslust applaudieren dürfen.

Eva Pleus 26.11.20

FESTIVAL DONIZETTI 2019

L'ANGE DE NISIDA

Teatro Donizetti - Aufführung am 21.11.19 (Premiere am 16.11.)

Szenische Uraufführung

Jahrzehntelang sprachen Donizettiliebhaber immer wieder von einem Werk, das der „Favorite“ desselben Meisters ähnelte, aber mehr oder weniger unauffindbar war. Die Musikwissenschaftlerin Candida Mantica hat in jahrelanger Kleinarbeit die Geschichte des Werks und schließlich das Werk selbst rekonstruiert. Es war nie zu einer Aufführung gekommen, weil das Pariser Théâtre de la Renaissance, für das es bestimmt war, Konkurs anmelden wusste. (Diesem Bankrott fiel übrigens auch die Aufführung von Wagners „Liebesverbot“, das als „La défense d'amour“ angekündigt war, zum Opfer!). Konzertant wurde diese Fassung im Frühjahr dieses Jahres für die Aufnahme durch das Label Opera rara gegeben, während es sich hier um die szenische Uraufführung handelt. Als Donizetti im selben Jahr 1840 von der Opéra den Auftrag für „La Favorite“ bekam, benutzte er einige Themen aus der nie aufgeführten Oper, was vor allem den 3. und 4. Akt betrifft, während die ersten beiden Akte ausgesprochen eigenständig sind.

Auch die Handlung ist relativ ähnlich, aber die Charaktere (die Librettisten waren bei beiden Werken die Herren Alphonse Royer und Gustave Vaëz) sind doch recht unterschiedlich. Die Waise Comtesse Sylvia de Linarés (Leonora in der bekannteren Fassung) wurde von Don Fernand d'Aragon (König Alfons XI. von Kastilien) geradezu verschleppt und auf die Insel Nisida im Golf von Neapel gebracht. Hier wird sie durch ihre liebliche Gestalt und gütige Art vom Volk wie ein Engel verehrt. Vom Hof gemieden und verachtet, lebt sie in Trübsinn, als sie Leone de Casaldi kennenlernt, einen unbedarften jungen Söldner, der auf der Insel Zuflucht sucht, um der Todesstrafe zu entgehen, weil er einen Edelmann im Duell verletzt hat. Der beiderseitigen Liebe auf den ersten Blick folgt der Auftritt des Herrschers, der Leone zunächst verhaften lässt, ihn auf Bitte Sylvias aber begnadigt. Sofort entdecken wir, wie sich die Charaktere im Vergleich zur „Favorite“ unterscheiden: Sylvia ist zerbrechlicher als Leonora (und demnach ein hoher Sopran, kein Mezzo). Die Herren wechseln zwar nicht das Fach, aber der Tenor Leone ist mehr stürmisch denn lyrisch, der Bariton König Fernand besitzergreifend und ziemlich böse. Weiters kommt hinzu, dass das nun als vieraktige Oper bezeichnete Werk ursprünglich eine semi-seria hätte sein sollen (wie es die Regeln für das Théâtre de la Renaissance verlangten), weshalb es einen Bassbuffo namens Don Gaspar gibt, der als erster Berater des Königs viel Verwirrung stiftet. So ist er es, der den Plan entwirft, Sylvia mit Leone nach Neapel zu bringen und dort nur auf dem Papier zu verheiraten, damit der König seine Geliebte weiterhin frequentieren kann. Ab da nimmt die Handlung die bekannten Formen an, mit Papstbulle, Leones Entdeckung der Intrige, seinen Rückzug ins Kloster, wo ihn die sterbende Leonora erreicht. (Das Ende fällt zynisch aus, als der nur als Le Moine (Der Mönch) bezeichnete Prior des Klosters die verkleidete Sylvia als verstorbenen Novizen wegschaffen lässt, um einen Skandal zu vermeiden.

Hochinteressant war die Inszenierung von Francesco Micheli im Teatro Donizetti, das ja noch immer eine Baustelle ist, weil die Renovierung noch nicht abgeschlossen wurde. Gespielt wurde im Parkett, das Publikum saß in den Logen und auf einem Podium hinter dem Orchester. Im ersten Teil sang der ausgezeichnete Coro Donizetti Opera, einstudiert von Fabio Tartari, von der Galerie, von wo aus er auch verschiedene Notenblätter hinunter rieseln ließ, ein schönes Bild für die so lange in den verschiedensten Archiven verschwundenen musikalischen Unterlagen. Da es natürlich kein Bühnenbild geben konnte, begnügte Micheli sich mit ganz wenigen Versatzstücken (Angelo Sala) und setzte ganz auf die schauspielerische Führung der Sänger. Unterstützt von den charakteristischen Kostümen von Margherita Baldoni (sensationell die farbigen Papierbekleidungen für die Höflinge im 3. Akt, die langsam zerrissen wurden und dann die einfachen Tuniken der Mönche zeigten), ergab sich eine Aufführung von größter Dichte und Atmosphäre.

Die Sänger entsprachen sowohl stimmlich wie schauspielerisch ihren Aufgaben. Die 23-jährige, großgewachsene, überschlanke Russin Lidia Friedman wirkte geradezu durchscheinend und entsprach damit vollkommen der zu interpretierenden Rolle. Aufregend war auch ihre stimmliche Leistung, denn wir hörten nicht nur eine technisch sicher geführte, schön timbrierte, sondern auch große Stimme. Hier besteht viel Potential für die Zukunft. Wunderbar auch Florian Sempey als von seiner Liebe besessener König. Sein voller, gut tragender Bariton überzeugte auf der ganzen Linie. Der Tenor Konu Kim sang die extrem hoch liegende Rolle samt ihren sovracuti mit großer Sicherheit, doch hätte ich mir eine etwas interessantere Phrasierung gewünscht. Auch er ist allerdings noch sehr jung, und sein Material ist durchaus vielversprechend. Als Don Gaspar fand Roberto Lorenzi die richtige Mischung zwischen der Schusseligkeit eines Buffos und dem arrogant-zynischen Auftreten des Höflings. Nicht schön, aber doch imposant erklang der Bass von Federico Benetti als Mönch. Das Orchestra Donizetti Opera wurde von Jean-Luc Tingaud zu intensivem Einsatz angehalten, dem vielleicht ein paar Nuancen fehlten.

Jedenfalls eine überaus gelungene Produktion, die bewies, dass man „L'Ange de Nisida“ durchaus als eigenständiges Werk sehen und aufführen kann.

LUCREZIA BORGIA

Teatro Sociale - Aufführung am 22.11.19 (Premiere)

Mit diesem drei Jahre nach seinem endgültigen Durchbruch mit „Anna Bolena“ 1833 geschriebenen Werk hat Donizetti erstmals versucht, eigene Wege zu gehen, indem er beispielsweise die tragische Geschichte der Lucrezia, die unwissentlich ihren eigenen Sohn vergiftet, nicht mit einem großen Rondo für die Protagonistin enden ließ, sondern deren Schock mit relativ wenigen, diesen zum Ausdruck bringenden Phrasen auf die Bühne brachte. (Der als Vielschreiber verrufene Komponist setzte ja sehr oft zu Neuerungen an, aber die Umstände führten immer wieder dazu, dass er weitermachen musste und nicht all seine Einfälle vertiefen konnte). So widerfuhren auch diesem Werk wiederholt Anpassungen, auch Hinzufügungen durch die Hand von Primadonnen. Nun wurde die kritische Ausgabe von Roger Parker und Rosie Ward gegeben, die auch die vom Komponisten für die Aufführungen 1840 am Pariser Théâtre Italien vorgenommenen Änderungen enthält und bei Casa Ricordi in Mailand realisiert, aber faktisch und finanziell auch von der Gemeinde Bergamo und der Fondazione Teatro Donizetti unterstützt wurde.

Das auf dem Drama von Victor Hugo basierende Libretto von Felice Romani ist eine kluge Komprimierung des 5-aktigen Werks. Dass sich Hugo lange gegen eine Vertonung gesträubt hat, wird auch deshalb verständlich, weil bei dem französischen Dichter Lucrezias Sohn Gennaro seine Mutter ersticht und erst durch ihre letzten Worte erfährt, wer sie ist, während bei Romani Lucrezia ihren Sohn, den sie auf dem Weg von Ferrara nach Venedig glaubt, zusammen mit seinen Kameraden, die sie beschimpften, vergiftet. (Es gäbe übrigens auch das berühmte Borgia-Gegengift, aber da es nur für ihn reichen würde, weigert sich Gennaro, es zu nehmen, weil er mit seinen Kumpanen sterben will).

Diese Story aus einer Epoche besonders düsterer Verkommenheit des Papsttums wurde von dem jungen Regisseur Andrea Bernard überzeugend in Szene gesetzt. Lucrezia wird als Mutter gezeigt, der ihr Sohn schon im Säuglingsalter entrissen wurde, wobei offen bleibt, ob auf Befehl ihres Vaters Alexander VI. oder ihres Bruders Cesare Borgia, der vielleicht der Kindesvater war. Die Szenen mit einer Wiege und Lucrezias Hingabe an den Winzling sprechen eine klare Sprache. Immer wieder taucht die Erscheinung des Pontifex maximus auf, um uns an Lucrezias Herkunft zu erinnern. Nicht so deutlich erschließt sich die wiederholte Präsenz eines halbnackten, blutverschmierten Mannes, weil nicht deutlich wird, ob er physische oder psychische Martern symbolisieren soll. Sehr gelungen sind die durchwegs dunklen Kostüm der Interpreten, mit Ausnahme Lucrezias, die das historische Gelb der Borgia trägt (Elena Beccaro). Das dunkle, trostlose Ambiente von Ferrara, wohin es Lucrezia verschlagen hatte, als sie Alfonso d'Este zu ihrem vierten Gemahl nahm, wurde durch die graue, bedrückende Bühne von Alberto Beltrame bestens charakterisiert, unterstützt durch die Lichtregie von Marco Alba.

Vorzüglich war die musikalische Umsetzung mit Riccardo Frizza an der Spitze des Orchestra Giovanile „Luigi Cherubini“, die bestätigte, dass sich seit der Übernahme vor drei Jahren der künstlerischen Leitung des Festivals durch Francesco Micheli hinsichtlich der Qualität der Aufführungen viel zum Positiven hin verändert hat. Die Titelrolle gab Carmela Remigio, eine sehr aktive Sängerin sowohl hinsichtlich der Zahl ihrer Auftritte, als auch der Rollenvielfalt. Dies hat dazu geführt, dass ihr an sich schon nicht sehr charakteristisch timbrierter Sopran nicht mehr besonders saftig klingt, doch ist sie technisch gefestigt und in der Interpretation sehr präsent. Damit entsteht eine überzeugende Figur vor uns, die weniger klagend als sonst oft üblich auftritt, sondern auch stolze, unbeugsame Seiten zeigt. Dies besonders in der großen Auseinandersetzung mit Alfonso, der Gennaro für ihren Liebhaber hält. Alfonso wurde von dem kroatischen Bassbariton Marko Mimica gesungen. Der Künstler hat eine starke Ausstrahlung und verlieh seiner Gestalt die nötigen zynischen wie grausamen Züge. Stimmlich hätte man sich eine etwas „bassigere“ Farbe gewünscht, was der Sänger aber durch ausgezeichnete Deklamation wettmachte. Der Baske Xabier Anduaga, im Vorjahr die Tenorentdeckung des Festivals, bestätigte seine stimmlichen Qualitäten, die auf eine wohlüberlegte Weiterentwicklung hoffen lassen, und überzeugte auch schauspielerisch als trotzig-draufgängerischer junger Mann. Sehr schön gestaltete die franko-armenische Mezzosopranistin Varduhi Abrahamyan Gennaros Busenfreund Maffio Orsini – es war eine Lust dieser vollen, stilsicher geführten Stimme zu lauschen. Als Astolfo und Rustighello, von Lucrezia bzw. Alfonso beauftragte Spione, hatten Federico Benetti und Edoardo Milletti einen an die Narren Shakespeares gemahnenden heiteren Auftritt, wobei sich Benetti (Bariton) besser aus der Affaire zog als Milletti (Tenor). Rocco Cavalluzzi als Gubetta, nur scheinbarer Freund der Gruppe um Gennaro, sei stellvertretend für alle gut ausgewählten Vertreter der kleineren Rollen genannt. Der Chor des Teatro Municipale di Piacenza (zusammen mit den Häusern in Reggio Emilia, Ravenna und Triest Koproduzent) erwies sich in der Einstudierung durch Corrado Casati neuerlich als ausgezeichnet.

Zwei hervorragende Produktionen des Festivals, die mich bedauern ließen, dass ich aus Termingründen den dritten Titel des Programms, Donizettis erst zweite Oper „Pietro il Grande, zar di tutte le Russie“ nicht sehen konnte.

Eva Pleus 23.12.19

Lucrezia Borgia

kritisch editiert von Roger Parker & Rosie Ward

Premiere: 22.11.2019

Lieber Opernfreund-Freund,

das Donizetti-Festival in Bergamo tut sich eigentlich durch die Ausgrabung von (nahezu) nie gehörten Opern des wohl berühmtesten Sohnes der Stadt hervor, hat der Maestro doch mehr als 70 Bühnenwerke hinterlassen. Genug Futter also für das Festivalprogramm von Jahrzehnten, sollte man meinen. Und doch hat man sich dazu entschlossen, neben den beiden absoluten Raritäten L’ange de Nisida und Pietro il Grande – Kzar delle Russie, die Neuinszenierung eines Werks zu zeigen, das heutzutage beinahe zum festen Bestandteil des Belcantorepertoires gehört und das erst 2007 in Bergamo zu sehen war, Lucrezia Borgia. Die kritisch editierte Fassung von Roger Parker und Rosie Ward hatte gestern im Teatro Sociale in der Altstadt von Bergamo Premiere – und so sehr mich das höchste Niveau von Musikern und Sängerpersonal überzeugt, so wenig hat mich die Neuedition packen können.

Warum es nötig ist, ein Werk, das sich erst seit vergleichsweise wenigen Jahren wieder einen Platz auf internationalen Spielplänen hat erkämpfen können, einer kritischen Überarbeitung zu unterziehen, versucht Robert Parker im wie immer extrem informativen Begleitbuch zur Produktion zu erläutern. Und sicher mag er Recht haben, wenn er feststellt, dass Donizetti selbst seine Werke – und eben auch Lucrezia Borgia – immer wieder kleineren und größeren Überarbeitungen unterzogen hat und man deshalb nie von einer letztgültigen Fassung sprechen könne. Doch gibt es mit Sicherheit so etwas wie die etablierteste Version – und davon abzuweichen, ist nicht immer opportun. Man stelle sich eine Tosca mit einem Vissi d’arte vor, dessen zweite Hälfte eine andere Melodie hat, als die, die Sie kennen – oder ein Der Hölle Rache mit nur einer halben Strophe und ein wenig angedeuteter Koloratur. Doch gerade die Partie der Titelfigur hat das Duo Parker/Ward den meisten Änderungen unterworfen, die Auftrittsarie hat eine abweichende zweite Hälfte und Lucrezias Schlussgesang Era desso il figlio mio klingt nach der Überarbeitung wie ein kläglicher Schatten, eine abgespeckte Version der Arie, mit der dutzende Sopranistinnen seit Monsterrat Caballé und Leyla Gencer, die das Werk ab Mitte der 1960er Jahre dem Dornröschenschlaf entrissen, haben reüssieren können. Die Frage der Notwendigkeit der Rückführung in vermeintliche Urfassungen muss jeder für sich selbst beantworten – bei mir herrscht da mangelnde Einsicht, hat doch einst der Komponist selbst die Änderungen an seiner Partitur vorgenommen und damit die bekannte Finalversion geschaffen.

Mangelnde (Ein)sicht ist ein gutes Stichwort, um auf die szenische Seite des gestrigen Abends zu sprechen zu kommen. Das Regieteam um Andrea Bernard hat Lucrezias Mutterrolle ins Zentrum seiner Inszenierung gestellt, auf einer beleuchteten rechteckigen Fläche (Bühne: Alberto Beltrame) wird der jungen Lucrezia vom Pabst ein Säugling entrissen, auf sie zieht sie sich mit Gennaro zurück, wenn sie – zu spät – seinem Sehnen nach einer Mutter entsprechen will. So erzählen es zumindest die übermittelten Produktionsfotos, denn von meinem mir von der Pressestelle zugewiesenen Platz in der zweiten Reihe einer Loge auf der Seite konnte ich geschätzt gerade ein Drittel der Bühne sehen – und jene Fläche eben gar nicht. Deshalb kann ich nur vom Stilmix der Kostüme von Elena Beccaro berichten, die Kniebundhosen mit kniehohen Stiefeln und historisch anmutende Gewänder mit Ledermänteln paart. Das Gelb aus dem Wappen der Borgias bestimmt nicht nur Lucrezias Gewand und das Jäckchen, das sie ihrem Sohn überzieht, sondern bleibt auch der einzige Farbtupfer in einer ansonsten ausgesprochen düsteren Inszenierung.

Musiziert, das konnte ich ja dann wieder hervorragend hören, wurde hingegen nicht nur überzeugend, sondern durch die Bank brillant. Riccardo Frizza führt das Orchestra Giovanile Luigi Cherubini versiert und mit Schwung durch den Abend, zeigt viel Esprit und hohes Einfühlungsvermögen für die Sänger, präsentiert die Lucrezia Borgia beschwingt und frisch. Der Chor stammt aus Piacenza, mit u.a. dessen Theater die Koproduktion entstanden ist. Angeleitet von Corrado Casati präsentieren sich die Herren in Bergamo präzise singend und engagiert spielend. Marko Mimica ist ein imposanter Don Alfonso mit eindrucksvollem Bassbariton, ein energiegeladener Gegenspieler der Titelfigur. Der erst 32jährige Kroate macht zusammen mit Carmela Remigio die zweite Szene im 1. Akt zu einem der Höhepunkte des Abends. Carmela Remigio hat schon beim Donizetti-Festival 2018 tiefen Eindruck auf mich gemacht, toppt aber gestern alles, was ich an darstellerischer Intensität und Farbenreichtum in Bergamo je habe sehen dürfen. Ihre künstlerische Kraft und ihre Energie springen förmlich über den Graben und hätte man sie die bekannten Versionen der beiden großen Arien darbieten lassen, es hätte das Publikum von den Sitzen gerissen! Die unglaublichen Emotionen, der atemberaubende Gesang und das leidenschaftliche Spiel: Bravissima!!

Ihr in nichts nach steht ihr Bühnensohn Xabier Anduaga, ein junger Tenor aus dem Baskenland, der schon im vergangenen Jahr ein beeindruckender Leicester war. Sein Stimmmaterial verfügt über viel Substanz in der Mittellage, virile Kraft, eine lyrische Höhe mit metallisch klingenden Spitzentönen und er über endlos erscheinenden Atem. Besser kann man den Gennaro kaum ausfüllen. Nicht genug loben kann ich auch den Orsini von Varduhi Abrahamyan, deren stimmgewaltiger Mezzo die Borgia-Erzählung zu Beginn ebenso zum Ereignis macht, wie das Trinklied im Schlussakt und deren Passion das von der Regie über die Maßen angeschwulte Verhältnis zu Gennaro zumindest nachvollziehbar macht. Vom stimmschönen Spieltenor von Edoardo Milletti hätte ich mir als Rustighello ein wenig mehr Biss gewünscht und aus der Unzahl kleinerer Rollen bleibt vor allem Federico Benetti, der exquisite Mönch des Vorabends, als Astolfo im Ohr.

Ein Abend der tollen Stimmen im Teatro Sociale also, lieber Opernfreund-Freund, der szenisch vor allem von den hervorragenden Sängerdarstellern Varduhi Abrahamyan, Marko Mimica und Carmela Remigio lebt. Über Sinn und Unsinn der Partiturüberarbeitung lässt sich trefflich streiten – über den der Ticketdisposition für Rezensenten, die ja eigentlich sehen sollen, was sie besprechen, sicher auch. Dennoch freue ich mich, Ihnen morgen von gleicher Stelle und hoffentlich anderem Sitzplatz von der gewissermaßen italienischen Version von Zar und Zimmermann berichten zu können.

Ihr

Jochen Rüth

23.11.2019

Die Fotos stammen von Gianfranco Rota.

Quietschbuntes Vergnügen

Pietro il Grande in Bergamo

Premiere: 15.11.2019

besuchte Vorstellung: 23.11.2019

Lieber Opernfreund-Freund,

das Trio der im Rahmen des Donizetti-Festivals 2019 präsentierten Opern macht Pietro il Grande, kzar delle Russie komplett, den ich mir gestern Abend im Teatro Sociale in der Altstadt von Bergamo für Sie angesehen habe. Das musikalisch sehr an Rossini erinnernde Dramma burlesco präsentiert sich in quietschbuntem Gewand und dank eines beherzt aufspielenden Ensembles wird der Abend zum Genuss.

Il falegname di Livonia, o Pietro il grande, czar delle Russie ist der sperrige Titel der fünften Oper von Gaetano Donizetti. Der damals gerade 19jährige war seinerzeit hörbar noch auf der Suche nach einem eigenen Stil und wollte vielleicht auch auf den erfolgreichen Zug aufspringen, den Gioachino Rossini 1816 bzw. 1817 mit dem Barbiere, der Cenerentola oder der Gazza ladra ins Rollen gebracht hatte. Zumindest hört man dem Werk entsprechende Entlehnungen an, etwa ausgedehnte Secco-Rezitative oder die Etablierung eines Sündenbocks, dessen Rolle in Pietro il Grande dem Magristraten Ser Cuccupis zufällt, für den Donizetti zungenbrecherische Parlandopassagen schreibt und dessen Machenschaften am Ende des Werkes natürlich aufgedeckt und bestraft werden. Musikalisch ist das Werk weit von den Raffinessen späterer Opern entfernt und auch der Plot ist eher schlicht aufgebaut: Der Zimmermann von Livland, so in etwa die deutsche Übersetzung des Titels weckt irgendwie Assoziationen zu Lortzings Zar und Zimmermann und das kommt nicht von ungefähr, beschäftigt sich die Oper doch thematisch ebenfalls mit den Reisen, die der russische Zar inkognito durch Europa unternahm und die Donizetti später noch einmal im Borgomastro di Saardam als Sujet verwenden sollte.

Zar Peter und seine Frau Caterina reisen unerkannt durchs Land und kommen auf der Suche nach Catarinas verschollenem Bruder nach Livland, einer Gegend im heutigen Litauen und Estland. Dort begegnen sie dem Zimmermann Carlo, der seine Angebetete Annetta, die zusammen mit Madama Fritz eine Herberge leitet, heiraten will. Im Laufe der Oper stellt sich heraus, dass Carlo der verschollene Bruder der Zarin ist, Annetta hingegen die Tochter des Aufrührers Mazeppa – doch als der Zar hört, dass der bereits tot ist, ist ihm das auch egal. Er stimmt der Hochzeit seines nun adelig gewordenen Schwagers zu, degradiert den intriganten Cuccupis und der Abend endet in einem Hochgesang auf den Zaren.

Für die Inszenierung dieses Schwankes hat die Fondazione Donizetti die römische Theaterkompanie Ondadurto gewinnen können und Szene und Kostüme wirken, als hätten sich Mondrian, Kandinsky und ein italienischer Designer aus den 1980er Jahren zusammengetan, um einmal eine Oper auszustatten, so geometrisch geprägt und gleichzeitig so farbig kommen die Bühnenelemente von Marco Paciotti und Lorenzo Pasquali daher. Die originellen und gleichfalls quietschbunt gemusterten Kostüme des K.B. Project sind ein Augenschmaus und passen herrlich ins Konzept, nur Marco Alba treibt es mit den knalligen Videoeinspielungen im wahrsten Sinne des Wortes bisweilen zu bunt. Sie überlagern die Szene und sind mir oft eine Spur zu viel, kreieren an anderer Stelle aber passende Stimmungen, etwa, wenn sie die Einlage einer Artistin ins passende Licht rücken, die eine wunderbare Arie von Annetta untermalt.

Der italienische Bariton Roberto De Candia hat auf allen wichtigen Brettern der Welt gestanden und verfügt über eine immense Bühnenpräsenz, die er als Zar Peter am gestrigen Abend gekonnt ausspielt und zudem mit großem Volumen Eindruck macht, während seine Gemahlin Caterina in Loriana Castellano eine mit einfühlsamem Mezzo ausgestattete Gestalterin findet. Nina Solodovnikovas farbenreicher Sopran ist wie gemacht für die liebreizende Annetta, die sie frech und quirlig anlegt. Francisco Brito besticht als Carlo mit feiner Lyrik, sicherer Höhe und satter Mittellage, während Ser Cucuppis in Marco Filippo Romano einen meisterhaften Interpreten findet. Der aus Sizilien stammende Baritonbuffo parliert in herrlicher Manier, zeichnet den Magistraten wunderbar überspitzt als tollpatschigen Emporkömmling, ist für mich einer der Stars des Abends und ich freue mich darauf, ihn im kommenden Frühjahr an der Oper Köln in Il viaggio a Reims zu sehen. Getoppt wird er nur noch von Paola Gardina, die eine emotionsgeladene Madama Fritz gibt, gehaltvoll in der Tiefe, gefühlvoll in der Höhe mit einer mühelos erscheinenden Geläufigkeit, wunderbarem Ausdruck und intensivem Spiel – so ist sie ein rundum gelungenes Gesamtpaket für diese Rolle.

Marcello Nardis und Tommaso Barea komplettieren das spielfreudige Ensemble als Hondedisky mit klangschönem Tenor und als einfältiger Firman-Trombest, der mich mit seiner toll überzeichneten Haube an Quax, den Bruchpiloten erinnert. Die Herren des Chores sind ebenfalls bestens aufgelegt, Fabio Tartari hat sie betreut. Im Graben hält Rinaldo Alessandrini die Zügel fest in der Hand, mitunter hätte ich mir da ein wenig mehr Leichtigkeit erhofft, um dem Witz der Partitur mehr Entfaltungsmöglichkeit zu geben. Das Publikum im voll besetzten Theater applaudiert nach dreieinhalb Stunden freundlich, allerdings nicht überschwänglich. Und genau so geht es mir: die Ausgrabung dieser Opera buffa mit der annähernden Dauer eines Lohengrin ist aller Ehren wert, der Abend durchaus unterhaltsam. Allerdings fehlt dem Werk die musikalische Reife, die es zu einer gelungenen Komödie eben auch braucht, und der musikalische Witz des Komponisten, an dessen Stil sich Donizetti hier orientiert hat.

Im nächsten Jahr möchte die Fondazione Donizetti – dann zur Wiedereröffnung des Teatro Donizetti in der Citta bassa – die Raritätenjäger mit Marino Faliero nach Bergamo locken. Das Werk war beim Festival allerdings bereits 2008 zu sehen – und ihm zur Seite hat man die Fille du régiment gestellt (allerdings in einer „kritischen Edition“ von Claudio Toscani), die man nun wirklich allerorts erleben kann.

Ihr

Jochen Rüth

24.11.2019

Die Fotos stammen von Gianfranco Rota.

Live von der Baustelle und erstmals überhaupt szenisch

Donizettis

L’ange de Nisida

Premiere: 16.11.2019

besuchte Vorstellung: 21.11.2019

Lieber Opernfreund-Freund,

beim alljährlich stattfindenden Donizetti-Festival sind immer wieder nahezu nie gehörte Werke des aus Bergamo stammenden Maestro zu erleben – und dieses Jahr wartet die Fondazione Teatro Donizetti sogar mit einer veritablen szenischen Erstaufführung auf: L’Ange de Nisida, 1839 entstanden, wurde noch nie auf einer Bühne gezeigt, die konzertante Uraufführung fand im Juli 2018 in London statt. Und auf der Bühne im eigentlichen Sinne war auch gestern nichts zu sehen außer einer Zuschauertribüne – denn das Teatro Donizetti in der Citta Bassa von Bergamo wird seit gut zwei Jahren umfassend saniert und ist derzeit eine Baustelle. Doch man hat aus der Not einfach eine Tugend gemacht – und dabei einen sensationellen Opernabend präsentiert.

Die Finalphase der Entstehung des Werkes, das Donizetti 1839 für das Théâtre de la Renaissance geschrieben hatte, stand unter keinem guten Stern und während der Proben gab es dermaßen viele Reibereien, dass die Premiere kurzerhand gänzlich abgesagt wurde. Donizetti hat dann seine nahezu fertig gestellte Komposition keiner finalen Überarbeitung mehr unterzogen und sie mehr oder weniger ganz in La Favorite aufgehen lassen, die 1840 uraufgeführt wurde, damit die Arbeit nicht ganz umsonst war. Die italienische Musikwissenschaftlerin Candida Mantica hat nun aus der Favoritin das Ursprungswerk gewissermaßen wieder extrahiert und finalisiert, so dass die Oper vor zwei Jahren zur posthumen Uraufführung kam. Sie behandelt die Geschichte von Sylvia, der man auf der Insel Nisida wie einem Engel huldigt. Sie war dorthin gekommen, nachdem der König um sie geworben hatte, in Erwartung ihn zu heiraten – er behielt sie allerdings lediglich als Mätresse. Der auf Nisida gestrandete geflüchtete Leone verliebt sich in sie, doch sie drängt ihn abzureisen, obwohl sie seine Gefühle erwidert. Er aber will bleiben; also erreicht Sylvia beim König eine Begnadigung für Leone. Doch als der König von einem Mönch die wahre Identität Leones und die Hintergründe für Sylvias Bitten enthüllt werden, verstößt er beide. Da interveniert Don Gaspar, Kammerherr des Königs, damit der eifersüchtige Monarch einer Eheschließung von Leone und Sylvia zustimmt. Doch als Leone erfährt, dass Sylvia des Königs Mätresse war, verstößt er sie und geht ins Kloster. Dort besucht ihn eine geschwächte Sylvia und bittet ihn um Vergebung, ehe sie in seinen Armen stirbt.

Die Gemengelage zwischen himmlischer und irdischer Macht, zwischen Klerus und Adel macht der italienische Regisseur Francesco Micheli zum Hauptthema seiner Inszenierung, auch Papier spielt eine große Rolle. Zum einen ist es allgegenwärtiges Medium, da der Chor Handzettel von der Galerie wirft und schon zu Beginn der Aufführung Donizettis Partiturseiten den Boden des Zuschauerraums bedecken – denn dort lässt Micheli die Handlung spielen. Alessandro Andreoli projiziert dazu Landkarten, Notenzitate und sinnfällige Symbolik auf den Boden, den die Zuschauer von insgesamt drei Rängen des an sich fünfrangigen Hauses oder von der Bühne herab betrachten können, und sorgt überdies durch ein stimmungsvolles Lichtkonzept für den optisch richtigen Rahmen. Papier ist auch das Material, aus dem die genialen Kostüme von Margherita Baldoni geschneidert sind, das aus dem Liebhaber den Herrscher und aus der jungen Frau den Engel macht. Aber es ist auch das Material, das der Tarnung dient, das aus dem Klerus Hörigen Adelige werden, was dann mit einem Handstrich enthüllt werden kann. Ein papiernes Kostüm hat sicher etwas überaus Vergängliches an sich, etwas Provisorisches – und wie Francesco Micheli und sein Team den provisorischen Zustand der Spielstätte so in seine Idee mit einfließen lässt, das ist schon große Inszenierungskunst. Dabei verblüfft es immer wieder, mit welch verhältnismäßig einfachen Mitteln – beispielsweise wird ein Lichtquadrat zum Kloster – enorm stimmungsvolle Bilder und eindrucksvolle Effekte entstehen können.

Die beteiligten Sänger sind durch die Bank ebenso exzellent wie die visuelle Umsetzung durch das Regieteam. Florian Sempey zeigt als Don Fernand d’Aragon seinen wuchtigen Bariton und zeichnet mit reichen Farben die Gemütszustände zwischen liebendem, rasendem, machtbesessenen und mildem Herrscher. Roberto Lorenzi mischt seinem klangschönen Bassbariton als Don Gaspar immer wieder ironische Zwischentöne bei und spielt überdies vorzüglich. Federico Benetti weiß als mahnender Mönch mit eindrucksvoller Tiefe zu überzeugen, während mir der klanggewaltige Tenor des aus Südkorea stammenden Konu Kim zu Beginn noch allzu sehr ins Schluchzen abgleitet. Im Laufe des Abends allerdings nuanciert Kim zusehends stärker, gibt eine Spur mehr Leid in seine Stimme und wird so zu Recht zum vom Publikum gefeierten männlichen Hauptdarsteller. Soviel Manpower hat Gaetano Donizetti nur eine einzige Frau gegenübergestellt. Wenn die aber über so viel Kraft, Gefühl und Facettenreichtum wie die junge Russin Lidia Fridman verfügt, braucht es auch nicht mehr. Die Künstlerin ist noch keine 25 Jahre alt, trumpft aber gleich zu Beginn mit dermaßen satter Tiefe auf, dass man bei ihrer zarten, engelsgleichen Gestalt seinen Ohren kaum zu trauen wagt. Sie verfügt über eine feine, ausdrucksstarke Höhe und legt so viel Emotion in ihren koloraturfreudigen Sopran, dass das Zuhören pure Freude ist. Mit Spannung freue ich mich darauf, die künftigen Karriereschritte von Lidia Fridman zu beobachten.

Donizettis Komposition gehört mit Sicherheit nicht zu seinen geschliffensten, doch verströmt sie gewohnten Melodienreichtum, weist herrliche Duette und Ensembles auf und vor allem im Chorpart setzt der Bergamasker Maestro immer wieder – zumindest für seine Zeit – überraschende, ja fast gewagte Harmoniewendungen ein und macht die Damen und Herren des Chores, den Fabio Tartari exquisit auf seinen umfangreichen Part vorbereitet hat, vom Neben- zu einem der Hauptdarsteller. Die Rezitative allerdings geraten mitunter ein wenig uninspiriert und auch die Schlussszene mit nicht zum Ende kommen wollendem Sterbeakt weist durchaus Längen auf. Und doch gelingt es Jean-Luc Tingaud durch sein zupackendes, espritgeladenes Dirigat, keine Sekunde Langeweile aufkommen und aus dem der Bühne ausnahmsweise abgewandten Graben puren Belcanto strömen zu lassen. Dass die Jubelrufe des Publikums angesichts dieser schier perfekt zu nennenden Leistung alelr Beteiligten nicht enden wollen, muss ich, denke ich, nicht erwähnen.

Ich ziehe meine Hut davor, mit welchem Engagement und Ideenreichtum man in Bergamo den widrigen Umständen einer Renovierung des Haupthauses trotzt – manche Opernbaustelle im Rheinland könnte da vielleicht einmal auf Ideenfang gehen – freue mich aber dennoch darauf, Ihnen ab morgen über Lucrezia Borgia und eine weitere Rarität zu berichten (ich möchte den Spannungsbogen noch ein wenig halten), die dann im Teatro Sociale in der Altstadt von Bergamo gezeigt werden.

Ihr Jochen Rüth 22.11.2019

Die atemberaubenden Fotos stammen von Gianfranco Rota.

ENRICO DI BORDOGNA

Teatro Sociale - Aufführung am 23.11. (Premiere)

Donizettis allererste Oper

Im Rahmen des unter der Leitung des Regisseurs Francesco Micheli seit einigen Jahren wieder aufgeblühten Festival Donizetti wurde die allererste Oper des zur Zeit der Niederschrift 19-jährigen Bergamasker Meisters gegeben. Das Libretto von Bartolomeo Merelli basiert auf dem Drama „Der Graf von Burgund“ des zu seiner Zeit sehr populären Autors August von Kotzebue (1761-1819) in der freien italienischen Übertragung von Lorenzo Schabel. Den Kompositionsauftrag hatte Donizetti von dem Impresario Paolo Zancla auf Betreiben seines Lehrers Johann Simon Mayr erhalten.

Die Handlung unterscheidet sich nicht sehr von vielen anderen aus jenen Jahren (die Uraufführung fand im November 1818 im venezianischen Teatro San Luca statt): Ein getreuer Diener seines von einem Usurpator vom Thron vertriebenen und getöteten Herrn hat den kleinen Thronfolger gerettet und an Sohnes Statt aufgezogen. Als die Zeit reif ist, wird Enrico, wie der junge Mann heißt, unerkannt an den Hof des Usurpatorsohnes Guido gebracht. Dieser liebt Elisa, deren Vater, ein verarmter Adeliger, sie in diese Verbindung gedrängt hatte. Elisa und Enrico hingegen lieben einander seit ihren unbeschwerten Jugendtagen. Es kommt, wie es kommen muss, nämlich dass Enrico Elisa für treubrüchig hält und Guido tobt. Nach etlichen Intrigen und Verwirrungen wird Guido vertrieben, und Enrico kann mit Elisa den Thron besteigen.

Über diesem ersten Donizetti liegt natürlich der mächtige Schatten Gioachino Rossinis, aber als Hörer kann man nicht umhin, zu bewundern, wie authentisch die Melodien klingen, so als kämen sie direkt aus der Feder des Meisters aus Pesaro. Zu diesem Eindruck trägt auch die Figur des Höflings Gilberto bei, eine Bufforolle. Die Oper trägt zwar den Untertitel melodramma per musica, aber Donizetti hatte einen Vertrag für eine opera semiseria unterschrieben, weshalb eine lustige Figur eingeführt werden musste, die in bestem raschem parlando schnattert. Wiederholt sind aber auch schon Züge der Romantik zu hören, für die der Komponist zum Großmeister heranreifen würde.

Die Uraufführung nahm übrigens einen tragikomischen Verlauf, da die Interpretin der Elisa zuvor ihre Erfahrungen nur bei Auftritten in Privathäusern gemacht hatte und erstmals in der Öffentlichkeit auftrat. (Sie hieß Adelina Catalani und war übrigens Schwägerin der sehr viel bekannteren Angelica Catalani). Durch ihre übergroße Nervosität erlitt sie im Finale des 1. Aktes eine Ohnmacht, weshalb die Vorstellung schlecht und recht mit einer eilends herbeigerufenen Kollegin beendet wurde, die die Rolle gar nicht kannte. Erst einen Monat später konnte das Werk komplett über die Bühne gehen.

Diese Ereignisse gaben der Regisseurin Silvia Paoli die Idee ein, die Vorkommnisse während der Vorstellung durch eine Theatertruppe zu zeigen. Paoli gelingt dies ausgezeichnet, denn die Eingriffe des verzweifelten Regisseurs, wenn die Primadonna ohnmächtig wird, der Inspizient, der einem als Bären verkleideten, die Szene störenden Comprimario nachjagt, der (scheinbare) Ausfall der Interpretin der Titelrolle, die eine zaudernde Schneiderin, die immer schon singen wollte, auf die Bühne bringt, und vieles mehr sind nicht nur lustige Einfälle, sondern auch handwerklich bestens realisiert.

Außerdem kam eine merkliche Liebe zum Sujet dazu, wie sie Bechtolfs Regie für den Mailänder „Ernani“, der eine ähnliche Grundidee hat, so sehr fehlte. Und realistisch wurde das Ganze auch noch, wenn Bühnenarbeiter während Enricos Schlussrondo mit dem Abbau der Bühne begannen. Andrea Belli und Valeria Donata Bettella sorgten für das richtige Ambiente und die passenden Kostüme, unterstützt durch die geschickte Lichtregie von Fiammetta Baldisseri. Die winzige Bühne des Teatro Sociale wurde in Erwartung der Wiedereröffnung des restaurierten Teatro Donizetti bestens genützt.

Auch musikalisch war (fast) alles in bester Ordnung. Alessandro De Marchi leitete seine Academia Montis Regalis mit der für diesen Musiker charakteristischen Feinheit und Präzision, welchen Eigenschaften aber keineswegs ein gesunder Schwung fehlte. Noch in Rossinis Tradition ist die Rolle des Enrico für einen Mezzosopran geschrieben. Anna Bonitatibus erwies sich als Besitzerin einer sehr schön rund geführten Stimme mit viel Ausdruckskraft, die nur für größere Häuser etwas schmal sein dürfte. In ihrer doppelten Primadonnenrolle als Elisa brillierte Sonia Ganassi mit hinreißendem Bühnentemperament und immer noch satt und pastos klingendem Mezzo.

Der böse Guido wird von einem Tenor gesungen (auch dies entsprach noch der Tradition) und hat in der allgemein hohen Tessitura seiner Rolle auch zahlreiche sovracuti zu bewältigen. Mit dieser Aufgabe erwies sich der Südafrikaner Levy Sekgapane als überfordert, denn er tupfte mit seinem hellen, neutral klingenden Tenor die hohen Töne gerade noch an. Mit seinem dunkel timbrierten Bass war Luca Tittoto an die Bufforolle des Gilberto fast verschwendet, aber natürlich war es ein Genuss, einen echten Stimmbesitzer in so einer Partie zu hören. Nach etwas zögerlichem Beginn gelang Francesco Castoro als Pietro, einer weiteren Tenor-Vaterrolle (er ist es, der Enrico gerettet und aufgezogen hat) eine schöne Leistung. Der Bariton Lorenzo Barbieri (Brunone, ein Anhänger Enricos) zeigte sich als sehr spielfreudig, aber im Besitz von eher trocken klingendem Material. In der kleinen Rolle des Nicola ließ der Tenor Matteo Mezzaro aufhorchen, und die Sopranistin Federica Vitali war eine köstlich aufgescheuchte Geltrude (sic!), Begleiterin der Elisa.

Viel Stimmung im Haus und großer Jubel am Schluss.

IL CASTELLO DI KENILWORTH

Teatro Sociale 24.11. (Premiere)

Donizetti und Elisabeth von England

Gaetano Donizettis 1829 zwischen den Buffoopern „Il giovedì grasso“ und „ I pazzi per progetto“ entstandenes Werk ist das erste, das sich mit der Figur von Elisabeth von England befasst. Schon 1830 sollte „Anna Bolena“ folgen, die bekanntlich Elisabeths Mutter war, und die „jungfräuliche Königin“ trat dann in „Maria Stuarda“ als Gegenspielerin der schottischen Prätendentin auf den Thron auf, um in „Roberto Devereux“ im Mittelpunkt zu stehen.

Die Handlung dreht sich, so wie in Rossinis 1819 uraufgeführter „Elisabetta, regina d'Inghilterra“, um die Beziehung Elisabeths zu ihrem Favoriten, dem Grafen Leicester. Diese Figur ist hin- und hergerissen zwischen der Liebe zu seiner heimlich angetrauten Gattin Amelia und seiner Rolle als Favorit, die ihn hoffen lässt, als Gemahl Elisabeths König von England zu werden. Sehr gut stellt sich diese wankelmütige Figur im Libretto von Andrea Leone Tottola nicht dar, denn Leicester ist bereit, die Gattin vor Elisabeth zu verstecken und sie damit seinem Gefolgsmann Warney auszuliefern, den - ein Jago in nuce – alle für einen Ehrenmann halten, während ihn böse Gelüste nach Amelia quälen. Von ihr empört zurückgewiesen, schreckt er vor einem Giftanschlag auf sie nicht zurück, der im letzten Moment durch die treue Kammerfrau Fanny vereitelt wird.

Die ursprünglich „Elisabetta al castello di Kenilworth“ genannte Oper geht wie so viele andere jener Zeit auf einen Roman von Walter Scott zurück, der von Gaetano Barbieri 1823 dramatisiert und die Basis für Donizettis Arbeit wurde. Man würde annehmen, dass die krude Handlung (wie im Roman und auch im Stück) zu einem für Amelia tragischen Ende führt.

Allerdings wurde die Oper für die Uraufführung in Neapel anlässlich des Geburtstags der Königin Maria Isabella von Bourbon geschrieben, womit laut königlichem Erlass nach dem unglücklichen Ausgang von Donizettis „Il paria“ ein Happyend vorgeschrieben war. Somit ist die Handlung dramatisch bis zum Schluss, mit Zornesausbrüchen der Königin, die das Schlimmste erwarten lassen und Intrigen vonseiten Warneys und seines Helfershelfers Lambourne, die alle Beteiligten ins Unglück stürzen würden. Am Schluss erscheint aber die fast zu Heiligkeit erhöhte Elisabeth und verzeiht allen, wie es in der Barockoper üblich war.

Allerdings wurde die Oper für die Uraufführung in Neapel anlässlich des Geburtstags der Königin Maria Isabella von Bourbon geschrieben, womit laut königlichem Erlass nach dem unglücklichen Ausgang von Donizettis „Il paria“ ein Happyend vorgeschrieben war. Somit ist die Handlung dramatisch bis zum Schluss, mit Zornesausbrüchen der Königin, die das Schlimmste erwarten lassen und Intrigen vonseiten Warneys und seines Helfershelfers Lambourne, die alle Beteiligten ins Unglück stürzen würden. Am Schluss erscheint aber die fast zu Heiligkeit erhöhte Elisabeth und verzeiht allen, wie es in der Barockoper üblich war.

Musikalisch hatte sich Donizetti weitgehend von Rossinis Vorbild befreit und den vier Hauptrollen zahlreiche von Nummern der Romantik beherrschte Stellen geschrieben. Vor allem Amelia ist eine von Tragik umwehte Figur wie sie in den Vorstellungen der die Romantik einläutenden Künstler präsent war. Hingegen entsprach es den traditionellen Gepflogenheiten, dass der Bösewicht einem Tenor anvertraut war. (Donizetti schrieb die Rolle allerdings schon für die Wiederaufnahme 1830 für Bariton um).

Die Spanierin Maria Pilar Pérez Aspa, Schauspielerin und Regisseurin, sah sich ihrer ersten Inszenierung einer Oper gegenüber, die mir durchaus als Glücksgriff erschien. Das Bühnenbild von Angelo Sala war spartanisch und vermochte dennoch den verschiedenen Szenen gerecht zu werden. Für Elisabeths Auftritte genügte es, einen Teppich auszurollen, Amelias erzwungenes Versteck war ein Käfig, die Einsamkeit der Königin nach ihrem Verzicht auf Leicesters Liebe wurde gezeigt, indem zwischen ihr, dem Chor und den Solisten ein Holzgitter niederfuhr. Auch die Kostüme von Ursula Patzak waren kleidsam und charakteristisch, und wenn sich Elisabeth von der liebenden Frau in die Königin zurückverwandelte, schwebte vom Schnürboden eine Prunkrobe herunter, die der ihr „übergestülpten“ Aufgabe entsprach. Auch die Beleuchtung von Fiammetta Baldiserri trug zur starken Atmosphäre bei.

Das Orchestra Donizetti Opera wurde von Riccardo Frizza mit großem Schwung geleitet, doch legte der Maestro auch auf eine sorgfältige Sängerbegleitung Wert. Als stimmlich standfest und von der Regisseurin geschickt geführt erwies sich der Coro Donizetti Opera, einstudiert von Fabio Tartari. Die Besetzung war durchgehend auf hohem Niveau. Elisabetta wurde von Jessica Pratt geradezu in einem Taumel von Koloraturen gesungen, die alle Nuancen zwischen Zärtlichkeit und größter Wut ausloteten. Die unglückliche Amelia war Carmela Remigio anvertraut, die alles andere als ein „zweiter Sopran“ war und vor allem in ihrer Beinahe-Wahnsinnsszene auf einem schrägen Tisch glänzte. Die hoch notierte Rolle des Leicester sang der 23-jährige Baske Xabier Anduaga auf beeindruckende Art und Weise. Sein lyrisch-leichtes Material erreicht die Spitzentöne mühelos und besitzt doch etwas Metall.Wenn sich der junge Mann nicht zu früh verausgabt, darf man annehmen, dass er auf den Spuren von Juan Diego Flórez wandeln wird. Ausgezeichnet war auch Stefan Pop in der zentraler gelegenen Rolle des Bösewichts Warney, dem er neben tenoralem Glanz auch die richtige Hinterhältigkeit verlieh. Der ausgezeichnete Bass Dario Russo war nachdrücklich in den Rezitativen und ließ den Hörer bedauern, dass die Rolle keine Arie hat. Federica Vitali war Fanny, die liebevolle Zofe Amelias.

Auch hier ganz große Zustimmung des Publikums.

Eva Pleus 9.12.18

Bilder: Gianfranco Rota

Ausflug ins Raritäten-Kabinett 2

Enrico di Borgogna

Premiere: 23.11.2018

besuchte Vorstellung: 25.11.2018

Lieber Opernfreund-Freund,

gerade gestern berichte ich Ihnen noch von den immer traditionell inszenierten Donizetti-Ausgrabungen beim jährlich stattfindenden Festival Donizetti Opera in Bergamo, da werde ich einen Tag später gleich doppelt überrascht: Zum einen dreht das Produktionsteam um Silvia Paoli den Historienschinken um Heinrich von Burgund – bei Donizetti natürlich ein italienisierter Enrico di Borgogna – komplett auf links und macht daraus eine Komödie und zum zweiten gelingt der Coup dermaßen großartig, dass zusammen mit dem spielfreudigen Team auf der Bühne ein perfektes Opernerlebnis entsteht.

Enrico di Borgogna ist Donizettis zweite Oper, sie wurde 1818 komponiert und ist die erste, die zu Lebzeiten des Komponisten gezeigt wurde, denn sein zwei Jahre früher entstandener Pigmalione gelangte erst 1960 zur Uraufführung. Enrico di Borgogna ist nach seiner Erstaufführung relativ bald in der Versenkung verschwunden, bis die Oper nach 192 Jahren erstmals in Schweden wieder aufgeführt wurde, denn das Werk hat ein Problem: der historisch-dramatische, recht trockene und natürlich ernsthafte Stoff wird seinerzeit vom kaum 20jährigen Donizetti in eine überschwängliche Partitur gegossen, die zwar vor Originalität sprüht, die hinreißende Melodien mitbringt und schon das Genie des Bergamasker Komponisten erahnen lässt, der aber über weite Teile Tiefgang fehlt. Genau das macht sich die Regisseurin Silvia Paoli zu Nutze und hüllt die Story um den als Kind von Getreuen seines Vaters in Sicherheit gebrachten Heinrich, der nichts von seiner Herkunft ahnt, in das Gewand einer Komödie. Von der während der bespielten Ouvertüre gezeigten Begebenheit, die zur weiblichen Besetzung der Titelfigur führt, über die auf der drehbaren, von Andrea Belli gezimmerten klassischen Guckkastenbühne mit nahezu historischen Mitteln gezeigten Irrungen und Wirrungen der Geschichte, während der Enrico die angebetete Elisa aus den Fängen des Nebenbuhlers Guido rettet, bis hin zu den teils wahnwitzigen, aber immer gelungenen Kostümen von Valeria Donata Bettella entspinnen sich unterhaltsam-witzige, teils brüllend komische, nie langweilige zweieinhalb Stunden. Das Regieteam erkennt selbst, dass alle Mittel nichts helfen, dem zweiten Akt seine Längen zu nehmen – und persifliert schließlich auch das, indem zum Ende des Aktes alle Protagonisten außer der Titelfigur, die partout nicht aufhören will zu singen, nach und nach die Kostüme ablegen und entnervt die Bühne verlassen. Genial! Selten hat mich die Umdeutung eines Stoffes so überzeugt!

Zum Gelingen tragen natürlich auch das blendend aufgelegte Ensemble einen nicht unerheblichen Beitrag. Anna Bonitatibus in der Titelrolle begeistert mich mit feinen Piani und tollem Spiel, Sonia Ganassi zeigt sich als Vollblutkünstlerin und zieht nicht nur stimmlich alle Register, sondern ist eine herrlich überdrehte Elisa voller Bühnenpräsenz. Francesco Castoro als Enricos Ziehvater Pietro verfügt über einen gefühlvollen, farbenreichen Tenor und Luca Tittotos Gilberto allein ist die Eintrittkarte schon wert, über solche Qualitäten als Buffo, über solch großes komödiantisches Talent verfügt der aus Italien stammende Bass. Gestern noch hatte ich Federica Vitali eine größere Rolle gewünscht, als sie sie in Il Castello di Kenilworth bekleiden darf – und schon heute geht mein Wunsch in Erfüllung und die junge Sopranistin aus Busto Arsizio darf als Geltrude viel von ihrer wunderschönen Stimme und darüber hinaus ihr Gespür für komödiantisches Timing zeigen.

Um nicht vollkommen in Lobhudelei zu verfallen, muss ich anmerken, dass Levy Sekgapanes Guido mir trotz brillanter Höhe oft zu gequält klingt, während Lorenzo Barbieri seinem klangschönen Bariton noch ein wenig Zeit geben muss, sich aber als Brunone schon wacker schlägt. Das alles aber macht die umwerfende und ansteckende Spielfreude des kompletten Ensembles inklusive der voll beschäftigten und souverän agierenden Herren des Coro Donizetti Opera vergessen (Maestro del coro: Fabio Tartari). Im heute offen gehaltenen Graben zieht Alessandro De Marchi nicht nur alle Register, sondern auch mit der Regisseurin an einem Strang, präsentiert rasante Tempi, schillernde Farben und musikalischen Witz, spornt die Academia Montis Regalis zu Höchstleistungen an und holt so alles aus Donizettis Partitur heraus, die hier in einer kritischen Überarbeitung von Anders Wiklund erklingt.

Das Publikum ist schon während der Aufführung hörbar begeistert, die unterhaltsame Lesart Paolis gefällt und man bejubelt immer wieder besonders gelungene Szenen und Einfälle der Regie wie musikalische Bravourleistungen gleichermaßen. Es ist aber auch eine kurzweilige Umsetzung sondergleichen, die da in Kooperation mit der Fondazione Teatro La Fenice di Venezia entstanden ist. Das schürt meine Hoffnung, dass die Produktion nicht – wie Donizettis Oper – in der Versenkung verschwinden muss, sondern dass sie im nahen Venedig aufersteht – und dort vielleicht sogar auf DVD gebannt wird. Zu wünschen wäre es ihr – und Ihnen, lieber Opernfreund-Freund. So kann ich bisher nur Ihre Neugierde auf die Produktionen des Festivals 2019 richten: Neben der mittlerweile auf den internationalen Opernbühnen etablierten Lucrezia Borgia (1833), die in einer revidierten Fassung erklingt, kann man sich auf die Raritäten Pietro il Grande, kzar delle Russie (1819) und L’ange de Nisida, der Urfassung von La Favorite (1839) freuen.

Ihr Jochen Rüth 27.11.2018

Fotos @ Fondazione Donizetti

Teatro Sociale

Il Castello die Kenilworth

Premiere: 24.11.2018

Ausflug ins Raritäten-Kabinett – Teil 1

Lieber Opernfreund-Freund,

seit Jahren präsentiert die Fondazione Donizetti in Bergamo im Rahmen eines Festivals Werke das wohl berühmtesten Sohnes der Stadt, die teilweise seit Donizettis Lebzeiten kein Mensch mehr hat hören, geschweige denn auf einer bespielten Bühne hat sehen können. Hier hat man dieses Jahr nicht nur Gelegenheit, einen Ausflug ins Raritäten-Kabinett zu unternehmen, sondern auch eine Aufführung im derzeit als Ausweichspielstätte für das sich in Generalsanierung befindliche Teatro Donizetti fungierenden Teatro Sociale in Bergamos hinreißend romantischer Oberstadt zu erleben. Gestern also präsentierte man in den Gassen, durch die vielleicht schon der kleine Gaetano spaziert ist, eine der zahlreichen Oper, die sich um die englische Virgin Queen Elisabeth I. und Robert Dudley, den Grafen von Leicester dreht, Il Castello di Kenilworth.

In gewohnt traditionellem Setting beschränkt man sich beim hiesigen Festival darauf, die jeweilige Geschichte zu erzählen – und die geht in diesem Fall so: Elisabeth I. hat eine Liebesbeziehung zum Grafen Leicester, der aber heimlich Amelia Robsart geheiratet hat und mit ihr auf Schloss Kenilworth lebt. Als die Königin ihren Besuch ankündigt, beauftragt Leicester seinen Vertrauten Lambourne, Amelia in einem abgelegenen Teil des Kastells zu verstecken. Der hinzugezogene Stallknecht Warney wittert seine Chance und gaukelt Amelia, die er selbst begehrt, vor, Leicester würde sie nicht mehr lieben, und macht ihr Avancen. Als sie ihn zurückweist, schwört er Rache. Als Leicester Amelia jedoch besucht, glaubt sie seinen Liebesbeteuerungen nicht und vertraut sich ausgerechnet der mittlerweile eingetroffenen Königin an. Diese lässt Amelia festnehmen, erkennt aber die Aussichtslosigkeit ihrer eigenen Liebe, als Leicester ihr die Ehe mit Amelia gesteht. Warneys Versuch, Amelia zu vergiften, wird durch deren Vertraute Fanny vereitelt, so dass einem Happy End nichts mehr im Wege steht.

Die Komposition, die Gaetano Donizetti dazu ersonnen hat und die 1829 in Neapel uraufgeführt wurde, gehört sicher nicht zu den genialsten des Bergamasker Meisters, allerdings hat das Werk durchaus seine Stärken, jedoch nicht unbedingt in halsbrecherischen Koloraturen, sondern eher in den Ensembles. So gelingen ihm wunderbare Duette und ein tolles Quartett zum Finale des zweiten Aktes; zudem nimmt der Einsatz der Glasharfe (gespielt von Sascha Reckert), der eine ähnliche Szene der Amelia untermalt, in gewisser Weise die Wahnsinnsarie aus Lucia di Lammermoor vorweg. Maestro Riccardo Frizza am Pult des Orchestra Donizetti Opera lässt eine farbenreiche Partitur erklingen, überzeugt durch spannende Tempiwechsel und ist den Sängerinnen und Sängern eine wahre Stütze.

Als Elisabetta glänzt die australische Sopranistin Jessica Prat mit atemberaubenden Höhen und einem unglaublichen Farbenspiel. Die aufwändigen Roben, die Ursula Patzak ihr geschneidert hat, geben ihrer brillanten Leistung den passenden Rahmen. Warney, der von der Regisseurin Maria Pilar Pérez Aspa mit klerikalen Attributen aufgewertet wird, findet im Rumänen Stefan Pop einen idealen Gestalter, der seinem kraftvollen und ausdrucksstarken Tenor eine gewisse Durchtriebenheit anhören lässt und zudem mit ausdruckvollem Spiel überzeugt. Letzteres ist – auf hohem Niveau gejammert – vielleicht das Manko der ansonsten durchweg überwältigenden Carmela Remigio. Die Italienerin verfügt über viel Kraft und Ausdruck, verliert sich als Amelia aber in weiten Teilen in allzu opernhaften Gesten und legt diese erst – aber noch rechtzeitig – zu ihrer großen Szene im dritten Akt ab. Xabier Anduaga ist ein Leicester, der eine unglaubliche Dolcezza und beeindruckende Höhe zeigt. Im direkten Vergleich allerdings, steht der erst 23jährige Spanier verständlicherweise bisweilen ein wenig im Schatten seiner gestandenen Kollegen. Sein ausdrucksstarke Lyrik verströmender Tenor jedoch bleibt im Gedächtnis und macht Lust auf mehr. Gleiches gilt für den kräftigen und imposanten Bass von Dario Russo, dem ich als Lambourne eine ebenso umfangreichere Partie gewünscht hätte wie Federica Vitali, die mit viel Wärme der Fanny Kontur verleiht. Die Protagonistinnen und Protagonisten glänzen allesamt auf der schiefen Einheitsbühne von Angelo Sala, erstaunlich wenige Requisiten erlauben einen Blick aufs Wesentliche und nicht nur mit dem Schlussbild, das Elisabeth als von der Gesellschaft Ausgeschlossene zeigt, gelingt Maria Pilar Pérez Aspa eine spannende Umsetzung des pseudo-historischen Stoffes.