www.staatstheater-nuernberg.de/

PETER GRIMES

Premiere: 19.6. 2022. Besuchte Vorstellung: 10.7. 2022

Das Grauen beginnt schon in Bayreuth – und es passt zum Stück wie zur Inszenierung. Eine korpulente Frau läuft am Zug vorbei, innen machen sich einige adrenalingeschwängerte Schwaben minutenlang über die „Fette“ lustig. Das ist, denke ich, ein guter Gärteig für eine Hetzmasse vom Schlage jenes borough, die in Peter Grimes Jagd auf die Titelfigur macht.

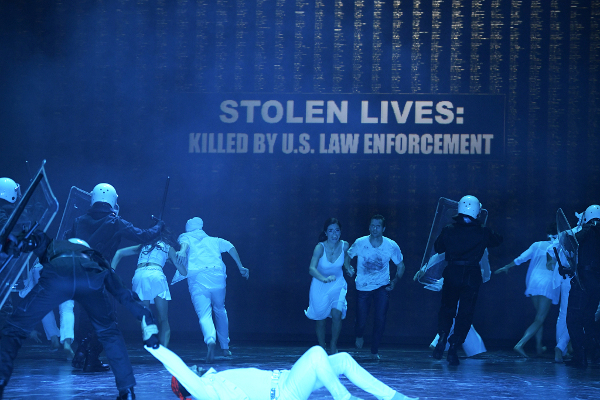

In Nürnberg herrscht das Grauen, weil der Regisseur Tilman Knabe es verstanden hat, dem Stück jegliche Ambivalenz auszutreiben – und zudem aus der Hetzmasse eine Truppe von prekären Outlaws zu machen, die dem Stück auch auf dieser Ebene jegliche Schärfe nimmt. Er hat nicht begriffen, dass es nicht genügt, mit den alt gewordenen Mitteln eines einst innovativen Theaters (Hauptrequisiten: Müllsäcke, Plastikstühle, Eisenzäune, Kunstblut, dreckige Klamotten, Arbeitslicht) eine im Grunde asoziale Gesellschaft zu zeichnen. Denn es wäre viel raffinierter, ja böser und zugleich erhellender, die „braven Bürger“ Bürger sein zu lassen. Auch in diesem Moment wird klar, dass Peter Grimes zu jenen Werken des Musiktheaters gehört, die nicht im Geringsten einer sog. Aktualisierung bedürfen – wer davon überzeugt ist, dass das Stück in seinem historischen Kostüm nicht immer noch die maximale Aussagekraft hat, oder wer nicht in der Lage ist, mit einer in die Gegenwart geholten Inszenierung (abgesehen von der großartigen Musik) die Relevanz des Werks zu beweisen, sollte die Finger davon lassen. Stattdessen hat sich Tilman Knabe – mit dem ausdrücklichen Hinweis darauf, dass die Eigenaussagen der Schöpfer der Oper vergessen werden können – auf die Seite derer geschlagen, die in Peter Grimes den kranken Mörder sehen. Der Skandal dieser Inszenierung besteht weniger darin, dass wir vom ersten bis zum vorletzten Bild auf eine schäbige wie fantasielose Szene schauen müssen, die wir seit vielen Jahren zur Genüge kennen. Er besteht darin, dass jegliche Unschuldsvermutung, wie sie in demokratischen und humanen Gerichtsprozessen üblich ist, außer Kraft gesetzt wird. Pardon wird nicht gegeben – Peter Grimes ist dem Regisseur in plattester Lesart ein neuer Jürgen Bartsch, ein pädophiler Kindermörder, ein durch und durch pathologischer Typ, der, so die Meinung des Regisseurs, in verhängnisvoller Weise von der schuldig gewordenen „Gesellschaft“ (was ist das??) abhängt. In Zwischentiteln wird lang und breit ein Text von Ulrike Meinhof zitiert, die seinerzeit in der Zeitschrift konkret über das Gerichtsverfahren schrieb. Nb: Es bleibt ein Rätsel, wieso der Name der Autorin, die kurz darauf in den aktiven Terrorismus abdriftete, nicht genannt wird – honni soit qui mal y pense. Die Pointe des Abends liegt also darin, dass der Regisseur Tilman Knabe der Hetzmasse vollumfänglich Recht gibt; daran kann die zitierte Meinung Ulrike Meinhofs schon deshalb nichts ändern, weil die Parallelisierung Peter Grimes‘ mit dem kranken Kindermörder von Text und Musik absolut nicht gestützt wird.

Mit anderen Worten: Die Inszenierung ist eine einzige Fehldeutung, d.h.: eine falsche Interpretation. Gegenbeweis erbeten (und bitte im Libretto anmerken, wo die Ermordung der beiden Jungen gezeigt wird). Man könnte noch darüber streiten, ob eine Party das richtige Synonym zu einem Sturm ist – man kann nicht mehr streiten, wenn explizite Aktionen erfunden werden, die keinen Rückhalt in Text und Musik finden. „Grimes war“, schrieb Peter Pears, für den Britten die Rolle schrieb, „fraglos ein sehr harter Lehrmeister“, er „ist weder Opernheld noch Opernbösewicht. Er ist auch weder Sadist noch eine dämonische Persönlichkeit, er ist ein ganz gewöhnlicher Mensch, ein Schwacher, der im Kriegszustand mit der Gesellschaft lebt“. Sprach da jemand von „Romantisierung“ des Werks? Und muss man, um die angebliche Romantik des Stücks zu widerlegen, Peter Grimes dazu treiben, seine Freundin zusammenzuschlagen? Und muss man für Kapitän Balstrode, der kaum besser ist als seine ruppigen Kumpels, eine eigene Motivation finden, wenn es gilt, Peter Grimes zu raten, aufs Meer zu fahren und sich zu ertränken? Indem man sein erotisches Interesse an dier Freundin des zu Beseitigenden deutlichst zeigt?

Man muss es nicht, weil‘s die Figuren kleiner macht, als sie je waren.

Apropos „dämonisch“. Es ist wenigstens theatralisch ergiebig, wenn Grimes zweimal als gespenstischer Doppelgänger über die Bühne geht und einmal Ellen Orford, auch sie eine Doppelgängerin der realen Ellen Orfod, zum Traualtar führt. Spannend ist die Inszenierung nur da, wo die Hetzmasse sich formiert: da gewinnt sie eine Kraft, die über die Trivialitäten der Trash-Bühne kurzfristig triumphiert. Das Unglück aber beginnt schon im ersten Bild: wenn Peter Grimes den Gerichtsprozess in seinem wahnsinnigen Kopf nur imaginiert, was seltsam quer steht zur Aussage, dass die Stützen der Gesellschaft des Borough, die sich auch gern mal zu einer carnivoren Schwarzen Messe von wilden Tieren treffen, schon während der Verhandlung per se alle korrupt seien; dass sie alle ihre Defizite – Alkoholismus, Drogensucht etc. - haben, steht auf einem anderen Blatt. Ansonsten herrscht purer Aktionismus; dass die Interludes auch dazu da sein könnten, im Zuhörer innere Bilder sich entwickeln zu lassen und das Geschehene musikalisch hoch kunstvoll zu verarbeiten, diese Idee kam dem Regisseur offensichtlich nicht. Schade um die Musik, die nicht allein dann zermalmt wird, wenn sich Peter Grimes minutenlang über die Bühne zu strudeln hat.

Genug der Wort über die meistenteils an den Stückinhalten scharf vorbeisegelnde Inszenierung. Was bleibt, ist die grandiose Musik, die in Nürnberg erstrangig gemacht wird. Peter Marsh ist ein begnadeter Peter Grimes, der sich voll ins pathologisierte Geschehen wirft – und vokal von einer betörenden Schönheit ist. Sein Organ, voller dramatischer wie lyrischer Ausdruckskraft, bindet das Legato des poetisch unterfütterten Leidens (Grimes ist in seinen stillen Momenten ein Dichter von britischem Rang) wie das Staccato der Verzweiflung. Stünde er nicht auf der Bühne, würde die Inszenierung vollends untergehen, was nicht heißt, dass die Intensität seines Einsatzes die Fehlinterpretationen der Regie legitimieren würde. Ellen Orford ist bei Emily Newton ganz zuhaus: eine noble Erscheinung, stimmlich wie gestisch betrachtet, eine vollkommene erste Stimme im Quartett der Frauen, die nicht als Teil der Hetzmasse fungieren dürfen und, zurückgelassen, einen Viergesang ausströmen lassen, von dem sich Benjamin Britten durch das Rosenkavalier-Terzett inspirieren ließ. Almerija Delic ist Auntie, die beiden „Nichten“ heißen Chloe Morgan und Nayun Lea Kim, Sangmin Lee ist Balstrode, Hans Kittelmann Bob Boles, der an diesem Abend besonders viel auf die Nase bekommt: so wie‘s halt bei Outlaws üblich ist (aber, um es zu wiederholen, der Borough von Britten und Slater ist keine Outlaw-Gesellschaft), Nicolai Karnolsky Swallow (schweigen wir über‘s Kostüm), Marta Swiderska die Mrs. Sedley, Samuel Hasselhorn Ned Keene, Ferdinand Keller Reverend Horace Adams (privat ein ganz toller Feger, Stichwort: „Bigotterie“, ach Gottchen) und Hans-Peter Frings der Dr. Crabbe, der Chor des Staatstheaters Nürnberg unter Tarmo Vaask (Peter Grimes ist eine der bedeutendsten Choropern ever) wie immer fabelhaft. Das Ganze wird schließlich von der Staatsphilharmonie Nürnberg unter Lutz de Veer musikalisch äußerst präzise zusammengehalten, getragen und zutiefst ergreifend ins Haus gebracht. Spätestens an der Bühnenkante endet denn doch das Grauen.

P.s: Und was sollte der alte Mann, der mit seinem Rollator während eines Interludes über die Bühne läuft, sich setzt und von einem Mann, Typ: Banker, ein Bündel Geldscheine bekommt? Die Zeit, in der man darüber nachdachte, war immerhin lang genug, um die Hauptsache: die Musik, um derentwillen das Werk überhaupt noch gespielt wird, vergessen zu machen.

Keine weiteren Fragen, euer Ehren.

Frank Piontek, 11.7. 2022

Foto: ©Ludwig Olah.

DER LIEBESTRANK

Premiere: 8.5. 2022. Besuchte Aufführung: 23.6. 2022

Dass zwei Dulcamaras auf der Bühne stehen, ersieht man aus dem Programmheft. Dass jedoch gleich zwei Adinas das Spiel um die Verdoppelungen mitspielt: das ersieht man aus dem Anschlagzettel – und mit einem Blick in die linke Proszeniumsloge. So betrachtet, hat das Konzept mit dem unfreiwilligen vokalen Ausscheiden der weiblichen Hauptrolle einen weiteren Schub erhalten.

Auf der Bühne steht, tanzt, bewegt sich also, geschlossenen Mundes, Andromahi Raptis, gesungen wird Adina diesmal von Penny Sofroniadou, einem Einspringer-Gast vom Theater Hagen, wo sie seit 2020 zum Ensemble gehört, die Adina sang – und wo sie bereits 2022 zum vorerst letzten Mal agieren wird. Im Herbst 2022 ist sie bereits Ensemblemitglied der Komischen Oper Berlin – kein Wunder ihre Nürnberger Adina ist der beste Beleg dafür, dass sie an der Spree mit der Nannetta brillieren wird. Stimmschön und -stark, vital in der Höhe, leuchtend mit noch etwas Luft nach oben: so präsentierte sich die sympathische Retterin des Abends, während die Premierenbesetzung, Andromahi Raptis, die kapriziöse wie nüchterne, lebenslustige wie, ja, dann doch herzbewegte Herzensdame Nemorinos mit Elan buchstäblich verkörperte.

Es ist ja schon erstaunlich, was man, in diesem Fall: Frau, alles mit dieser auf den ersten Blick so einfachen Musikkomödie anfangen kann. Die Psychologie der Figuren ist, bei aller typischen 19.-Jahrhundert-Schauspiel-Mechanik, denn doch, nicht zuletzt dank Donizettis genialer Musik, so ausgefuchst, dass das Werk, das ebenso viel schlichte Typenkomödie wie goldonihafte Bosheit besitzt, erstaunlich viel an „Konzept“ verträgt. In diesem Fall hat sich die Regisseurin Ilaria Lanzino, die in Nürnberg bereits mit Telemanns Pimpinone bewiesen hat, dass sie sich auf die intelligente und lustvoll komödiantische Darstellung und Interpretation älterer Geschlechterrollen versteht, Ilaria Lanzino hat sich also dazu entschlossen, zunächst einmal die Geschichte Adinas und Nemorinos im Schnelldurchlauf zu erzählen, bevor in einer Fortsetzung die geplante Heirat der Beiden unterbrochen wird, weil ein zweiter Dulcamara – sinnigerweise „Dulcamara 2.0“ genannt – die Dorfbewohner und den Gast Belcore in die digitale Welt der Partnervermittlung einführt. Dies ausgehend von der Beobachtung dass Nemorino, als romantischer Liebender, andere Ideale hat als seine Angebetete, die auf wechselnde Partner setzt: ganz so wie all jene, die sich auf den diversen asozialen Plattformen in einem Wettbewerb um auch sexuelle Akzeptanz kämpfen.

Das Erstaunliche dieser Idee ist: Sie funktioniert. Sie steht in keinem Moment quer zu Felice Romanis Text und Donizettis Musik. Sie modernisiert den Stoff rein äußerlich, ohne die zeitlos scheinende Geschichte in ihrem Wesenskern zu verletzen (die auffallend vielen jungen Leute, die die Aufführung besuchten, scheinen es gerade so empfunden zu haben). Adina bleibt über weite Strecken die wilde Katze, Dulcamara - der neue, also der mit Glatze und Gesichtsbemalung – der Einflüsterer, Belcore der brutale Kerl. Einmal singt Dulcamara 2.0 aus dem Off, während man seine Fratze, riesenhaft vergrößert, auf dem Monsterdisplay (Video: Torge Möller) betrachtet, der das Stilmittel der Ausstattung dieser Inszenierung ist. Emine Güner hat auch die fantasievollen Kostüme entworfen: Sci-Fi-Mode, individuell gestaltet, mit drei Grundfarben versehen, die die babyhaften Töne Blau und Rosa mit einem diversen Lila ergänzen. Also: Eine Infantilgesellschaft – aber eine, die sich in den Kostümen gut bewegen kann: auch in denen, die jeder Otto-Schenk-Inszenierung (nichts gegen Otto Schenk!) Ehre machen würden, und in denen die Dörfler ihr traditionelles Spiel spielen.

Dulcamara 2.0 verschwindet in jenem Moment, wie Mephisto, in die rauchende Hölle, in dem Adina weich wird. Am Ende aber betritt er doch wieder die wieder in die Tradition zurückverwandelte Szene – und das Spiel könnte von Neuem beginnen. A+N, Adina und Nemorino, diese beiden Initialen, in den „traditionellen“ Baum geschnitzt, sind, nebenbei, die Anfangsbuchstaben des Wörtchens „analog“. Das gibt Hoffnung, auch wenn der erste Dulcamara seinen Zaubertrank irgendwann selbst auszutrinken beginnt und sich angesichts des Einbruchs der teuflisch digitalen Moderne und einer Zeit, in der der Krieg ein „Live Game“ ist („Morgen um 10“) am liebsten aufhängen würde. Musikalisch klappt das alles sehr gut: mit Frau Sofroniadou an der Spitze neben Martin Platz als Nemorino, der seinen hellen Tenor nicht allein bei seinem Empfindsamkeits-„Schlager“ in romantisch hohe Regionen führt, ansonsten angemessen komisch agiert – chapeau! Samuel Hasselhorn gibt den Belcore und macht mit seinem Timbre stimmlich fast dem Dulcamara 2.0 Konkurrenz, betont szenisch und akustisch eher das Gewalttätige als das Charmante des Mannes, der die Liebe mit einem Krieg vergleicht.

Taras Konoshchenko, glücklicherweise wieder zurück aus seinem Heimatland, der Ukraine, ist ein stimmschwerer Verführer, passt also schon vokal ganz glänzend in die Neu-Interpretation des Werks. Der „echte“, erste Dulcamara heißt Michal Rudzinski; er ist ein Mitglied des Internationalen Opernstudios Nürnberg und leichter unterwegs, während es die Staatsphilharmonie Nürnberg unter dem Dirigat von Roland Böer an den deftigen Stellen krachen lässt (das Problem des Hauses) – und an den lyrischen blühen. Dass der Chor des Staatstheaters wieder exzellent aufgestellt ist, muss in Nürnberg nicht betont werden. In diesem Sinne: Addio! Also: Auf Wiedersehen und -hören, Frau Sofroniadou.

Frank Piontek, 24.6. 2022

Fotos: ©Bettina Stöß (der abgebildete Nemorino heißt Sergei Nikolaev)

NAHARIN / CLUG / MONTERO

Premiere: 23.4. 2022

„Unser Abend besinnt sich schlussendlich auf die reine Essenz des Tanzens“, sagt Goyo Montero, der Chef der Nürnberger Compagnie. Wieder hat er zwei Kollegen eingeladen, um deren Arbeiten mit einer eigenen zusammenzukoppeln; wo der Kontrast herrscht, wird Eigenes umso deutlicher und Anderes in eine Relativität gestellt, die ihr nicht immer gut tut. Oder anders: Es ist für keinen Choreographen leicht, neben dem Schwergewicht Montero die eigene Handschrift mit einer einzigen Arbeit so zu präsentieren, dass sie gleichberechtigt neben Montero bestehen könnte. Es mag ungerecht sein, aber Gelb wirkt neben Blau eben anders als neben rot, und neben grün wirkt gelb nun wieder ganz anders. Kommt hinzu der unabdingbar subjektive Blick des Betrachters, seine persönliche Vorliebe für einen oder mehrere spezifische Tanzstile und -arten der Gegenwart. Was also hat uns Ohad Naharins Secus, am Ende des Abends, zu sagen? Worin unterscheidet sich Naharins choreographischer Gestus von dem seiner Kollegen Montero und Clug?

Manieristisch: so sieht auch Clugs Arbeit Handman aus, wobei die Manier darin besteht, sich (fast immer) in Humor, ja in Komik aufzulösen. Secus ist, heisst es, sei ein „geordnetes Chaos“, aber das hat es ein bisschen mit Handman und Monteros meisten Arbeiten gemein, ist insofern auch kein Spezifikum irgendeines modernen Tanzes. Wir sehen also, im hellen, warmen Licht von Avi Yona Bueno (Bambi), auf eine urbane Atmosphäre; die sportiven Übungen erhalten einen verstärkenden Akzent durch die Kostüme von Rafeket Levy, mit denen man durch den Central Park joggen könnte.

Ganz so hell, wie manch Rezensent Secus sah, ist es jedoch nicht. Das Stück wird im zweiten Teil erst richtig interessant, wenn sich die Tänzer und Tänzerinnen selbst schlagen, in Reihen aufstellen, ihre Innenflächen und entblößten Seiten dem Publikum präsentieren und wie zwanghaft immer wieder die selben Bewegungen reproduzierenb: Variationen eingeschlossen. Nein, hell ist das nicht mehr, auch wechselt der Electro-Pop der spannenden Ton-Collage in andere Sphären – was gestisch bleibt, ist der Wechsel der Rhythmen. Man könnte Secus, wäre der zweite Teil nicht so verstörend, geradezu als abstrakte Bewegungsstudie beschreiben – aber gibt es das überhaupt: „abstrakten“ Tanz?

Es mag so etwas wie einen abstrahierten Ausdruck im Tanztheater geben. Wenn Goyo Montero behauptet, dass seine 2018 entwickelte Arbeit Submerge keine Geschichte erzählt, sondern von psychischen Zuständen berichtet, hat er zugleich recht und unrecht. Ausgehend von seinen Erfahrungen mit dem damals erlernten und praktizierten Tieftauchen entwarf er ein Ballett, in dem sich die Compagnie – diesmal etwas anders als gewöhnlich bei Montero – nicht in Widerspruch zu einem Individuum setzt. Diesmal geht es nicht um den Konflikt oder die Zusammenarbeit eines Einzelnen mit oder gegen das Kollektiv. Schält sich allmählich heraus, dass eine einzelne Tänzerin eine hervorgehobene Bedeutung hat, bleibt der Fall angenehm rätselhaft. Der Ausklang des Stücks, in dem das Licht Martin Gebhardts die Figuren auf ihrem choreographischen Tauchgang in eine innere, meist heftig erregte Welt scharf anschneidet und die Originalkomposition von Monteros Hauskomponisten Owen Belton eine zwischen Ruhe und Panik changierende Atmosphäre kreiert – der Ausklang von Submerge zeigt eben jene Frau in einem Trio mit zwei Männern, schliesslich ein Duo, in dem sie im milden Monterolicht nach hinten getragen und zugleich präsentiert wird: ein wenig christusgleich…

Bleibt Handman, eine Arbeit von Edward Clug, ein lustiges Intermezzo, ein komisches Zwischenspiel, allerdings einem mit Gewicht. Auch hier tanzt die Compagnie mit unfassbarer Virtuosität. „Wie im Leben“, so bezeichnete eine Zuschauerin in der Pause die Arbeit, in der es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, die der Choreograph in gelind groteske, lustige und ironische Bilder der Körperkomik auflöst. Schwer, das zu beschreiben. Man muss das gesehen haben, um zu begreifen, dass Humor im Tanztheater möglich ist – wenn sich Mann und Frau und Mann und Mann etc. begegnen, mit den Köpfen buchstäblich unter den Armen.

Die Gestik passt vollkommen zur jazzigen Klavier plus Schlagzeug-Musik von Milko Lazar, nicht allein der Sound ist funky, auch das Bewegungsrepertoire. Handman, lesen wir auf dem Waschzettel zum Abend, reflektiert flüchtige zwischenmenschliche Beziehungen. Exakt das ist es: in einer Sprache, die eben jene Beziehungen im ewigen Hin und Her auf den choreographischen Punkt bringt.

Riesenbeifall für alle Tänzer und Arbeiten – und die hervorragende Compagnie.

Frank Piontek, 24.4. 2022

Fotos: Jesús Vallinas

DER ROSENKAVALIER

Premiere: 3.4. 2022

Beginnen wir mit dem Einfachsten: den Sängern, die die vielen kleinen und die längeren Noten von Richard Strauss zu singen haben, um uns die Geschichte vom Rosenkavalier zu erzählen. Wenn Julia Grüter die Sophie singt, ist das Glück der Zuhörer vollkommen. Ihr leuchtender Sopran repräsentiert an diesem Abend den Strauss-Gesang par exellence.

Vielleicht liegt es auch daran, dass das Orchester, das am Premierenabend nicht unter der angekündigten GMD Joanna Mallwitz, sondern unter dem „Nachdirigenten“ Lutz de Veer spielt, im ersten Akt – deren erste Hälfte und deren Schluss bekanntlich der Marschallin und dem Octravian gehören – die Sänger so übertönt wie in keinem der beiden Folgeakte. Das macht: Straussens Instrumentierung, sein symphonisches Orchester, das für die Hofopern von Dresden, Wien und München und für die Metropolitan Opera, aber nicht für ein „kleines“ Haus wie das damalige Nürnberger Stadttheater organsiert wurde, das macht auch der Umstand, dass die Akustik des Hauses bei den großen Opern nur dann funktioniert, wenn eine Delikatesse-Spezialistin vom Range der GMD am Pult steht. So aber verschwanden Emily Newton und Mireille Lebel im ersten Akt allzu oft unter dem Orchesterklang, gegen den an sich nichts zu sagen wäre; die Staatsphilharmonie Nürnberg spielt Straussens rhytmisch bisweilen vertrackte und harmonisch gelegentlich gewagte Musik mit sehr hoher Kompetenz.

Die Musiker haben hörbar Spaß daran, die Walzer und die Wozzeck-Vorklänge, die Schnadahüpferl und die Schönberg-Parodie (in der Beisl-Szene), also die denkbar unterschiedlichen Stilschichten des Rosenkavaliers herauszuspielen, der (man kann das hören, wenn man nur will) wesentlich mehr war als ein Umschwung in die musikhistorische Reaktion – wenn‘s nur im ersten Akt nicht so präpotent herausdonnern würde. Hat der Dirigent die Bläser zu oft angeschaut? Denn der Orchesterpraktiker Strauss wusste ja – er hat es in seinen Anweisungen für einen Dirigenten dekretiert –, dass die Bläser schon zu laut spielen, wenn man sie nur anblickt. Man darf also gespannt sein, wie zumal der Kopfakt klingt, wenn Joanna Mallwitz den Taktstock in der Hand hält. Glitzern und glänzen tat es ansonsten schon am Premierenabend, die Tempi kamen weder verhetzt noch schleppend, die heiklen polyrhythmischen Sequenzen wurden bravouros gemeistert – nur stellte sich an den sog. „schönen Stellen“, besonders der „schönen Stelle“ des 2. Akts, also der Rosenüberreichung, nicht immer das Gefühl ein, es mit einem besonders bewegenden Werk zu tun zu haben.

Es lag nicht an der Musik, es lag an der Inszenierung. Nun muss sich jeder Regisseur, der das Werk von Neuem inszeniert, natürlich fragen, wie er es denn mit der Ästhetik halte, die seit der Premiere des Werks vor 111 Jahren bis in die jüngere Gegenwart so dominant war, dass die ersten Aufführungen, die den Rosenkavalier aus dem Alt-Wien des ersten Bühnenbildners und Kostümgestalters Alfred Roller herausholten, vermutlich viele Zuschauer geschockt haben. Die Gretchenfrage, wieviel Gegenwart dem Werk zuzumuten ist, ist indes keine dumme – denn die sozialhistorische und gesellschaftliche Genauigkeit, mit der Hugo von Hofmannsthal sein künstliches theresianisches Wien entworfen hat, ist nach wie vor eine Hypothek, die nicht mit der Forderung, dass die Figuren „freigestellt gehören“, beiseite geschafft werden kann. Es gibt viele Wege zum Rosenkavalier, aber nur wenige, bei denen der verständliche Wunsch nach „Freistellung“ nicht Schiffbruch erleidet, weil das, was Strauss und Hofmannsthal sich damals erdachten, so konkret ist, dass es jede Interpretation gefährdet, die vom historischen Kontext – und sei es der der Enststehungszeit – so abstrahiert, wie wir es in Nürnberg nun wieder sehen.

Man kann sich dem Rosenkavalier ja auf vielerlei Wegen nähern: man nimmt eine pseudohistorische Rekonstruktion des theresianischen Wien vor und spielt eine mehr oder weniger psychologische Komödie, man setzt, wie Barry Kosky, den Stoff in die Jahre kurz vor 1914, wobei man die Nostalgie als letzte Zuckungen des Wissens um eine „heile“, vom Neorokoko und Neubarock beseelte und extrem silberne Welt interpretiert, man begibt sich, wie bei André Heller, in ein süffiges, von Japonismen und von Gustav Klimts Bildwelten regiertes Vorkriegswien, man stopft, wie bei Herheim, die Mythen des späten 19. Jahrhunderts, also der Makart-Zeit, und den neuen Mythos eines vereinigten Europa bildmächtig ins Werk, ohne das Wien der Spielzeit zu ignorieren, man lässt es, wie bei Herbert Wernicke, in einem Spiegelkabinett spielen, man seziert den Stoff und bricht ihn auf irgendeine rohe Gegenwart hinunter, wie Sebastian Baumgarten es in Kassel gemacht hat, wo die braven Bürger das Premierenorchester mit ihren Trillerpfeifen anreicherten. Marco Storman macht es mit seinen Bühennbildnerinnen Frauke Löffel und Anna Rudolph, seinem Kostümgestalter Axel Aust und dem Mann am Licht, Kai Luczak, ein bisschen wie Baumgarten, setzt aber auf die bewusste Sterilität einer Szene, die fast durchwegs in Schwarz und Grau gehalten ist, und deren Grundelemente ein paar Dutzend seitliche Drehpaneele und Drehflächen an deutlich sichtbaren Metallstangen sind, hinter denen die Figuren verschwinden können, die gerade nicht für die laufende Szene „freigestellt“ sind – so kommt‘s, dass die Marschallin nach dem Lever des ersten Akts plötzlich mit einem in Goethes Sinne „bedeutenden“ leuchtend roten Kleid, das einem ästhetischen Schock gleichkommt, wieder die Bühne betritt. Ansonsten dürfen die Figuren zufrieden sein, wenn sie ein weißes oder, wie Octavian, ein Kostüm tragen, das dunkelblaue Anteile besitzt. Der neureiche Faninal trägt immerhin noch sandgraubraun. Ansonsten ist‘s dunkel in dieser Welt – wenn nicht die Lichtstäbe ihren grellen Schein auf die Bühne lenken.

Das Problem ist eben diese Bühne. Wo die totale Abstraktion des Raums eine Gegenwart behauptet, die nichts als ein trockener Spielraum ist, wird zwar der Fokus völlig auf die Figuren gelenkt – aber was sind das für Figuren? Die Marschallin ist offensichtlich eine Frau aus bester Gesellschaft, ihr jugendlicher Amant ein Jüngelchen, das so stolz auf seinen erotischen „Sieg“ ist, als dass wir seine Entzückung(en) – als unbewusste Äußerungen eines frühen Liebesglücks – allzu ernst nehmen könnten. Der Ochs aber ist nicht der wenn auch heruntergekommene, auf seine Weie witzige, manchmal sogar charmante Landadelige, als den ihn Hofmannsthal und Strauss gezeichnet haben, sondern ein derber Vorstadtstrizzi, der in seinem Äußeren ein wenig an einen anderen großen Darsteller schiacher Gestalten erinnert: an Helmut Qualtinger. Der Ochs des Patrick Zielcke macht erst gar nicht den Versuch, eleganter zu erscheinen, als es ihm der Rang zugestehen würde, der es überhaupt möglich macht, im Schlafzimmer einer Frau vom inneren und äußeren Range der Marschallin zu erscheinen. Er ist primitiv, unsubtil und unverstellt geil und geldgierig, er muss nicht viel tun, um es sich bei Sophie zu verscherzen, und er stammt distinktionsmäßig aus einer Unterschicht, die diesen Rosenkavalier von vornherein zu einer absurden Posse macht. Gewiss: Zielcke singt großartig, er spielt den brutalen Kerl mit den Manieren eines Rockers vom Reißbrett höchst unterhaltsam heraus, er findet unser Interesse, obwohl schon sprachlich etwas Wesentliches fehlt: das österreichische Idiom, ja: Irgendwie mag man den heruntergekommenen Hallodri in seiner ganzen Unverschämtheit gern leiden – aber er spielt nicht den Ochs auf Lerchenau, der in der genau porträtierten sozialen Welt des Rosenkavaliers funktionieren würde, „Freistellung“ hin oder her. Er spielt – wie gesagt: amüsant, witzig noch in seiner letzten Obszönität, die ihn vor den gespreizten Beinen der falschen Jungfer masturbieren lässt - sein Spiel, aber im Rosenkavalier wirkt er wesentlich fremdartiger, als es Hofmannsthal und Strauss sich auch nur ansatzweise vorstellten. Es liegt gewiss nicht allein daran, dass er der „Mariandl“, von der er längst weiss, dass er mit „ihr“ einen Mann vor siuch hat, unter den Rock kriecht. Also: Eine auch sexuelle Fehlkonzeption, mit der (fast) das ganze Schiff untergeht. Nicht, dass wir eine wie auch immer realistisch gespielte Beisl-Szene vermissen würden – Mireille Lebel spielt das falsche Mariandl wirklich großartig anzüglich und erotisch - , aber wenn das gesamte Vorspiel des dritten Akts, dessen Musik die Szene wie im Micky-Mousing begleitet, als reines Orchesterstück in unsere Ohren dringt und sich erst mit dem Vokaleinsatz der Vorhang öffnet, hat sich die Regie in ihr rauchendes Mauseloch zurückgezogen, in dem sie einen denkbar „frei“ gedachten Rosenkavalier so auf das „Allgemein-Menschliche“ reduziert hat, dass die meisten Aktionen unsinnig werden. Es sei denn, dass man den gewaltigen Abschliff toleriert, der immer dann entsteht, wenn zwischen Text und Szene, behaupteter sozialer und gleichzeitig uninszenierter Realität gewaltige Lücken klaffen. In einer unkonkreten Gegenwartswelt lässt sich eben keine Komödie mit Musik spielen: nicht einmal dann, wenn ein Sänger und Darsteller wie Patrick Zielcke eine halb grandiose, halb extrabillige Figur auf die Bühne stellt.

Dass es keinen Mohren gibt, weder einen kleinen noch einen großen (wie in André Hellers Berliner Inszenierung), versteht sich von selbst. Er wird ersetzt durch eine kleine Gestalt, der die Regie eine große an die Seite gab: die kleine und die alte Marschallin, entsprungen aus ihrem Monolog, aber auch die Allegorien der Zukunft und der Vergänglichkeit, des aufkeimenden Lebens und des nahenden Todes, für die die Seifenblasen, natürlich, eine gute Metapher sind. Ironischerweise beginnt das Spiel mit dem Auftritt der Alten, bevor der letzte Vorhang vom kleinen Mädel zugezogen wird. Das Leben wird, im Zeichen der wie auch immer sich zukünftig gestaltenden Liebe von Sophie und Octavian, weitergehen; die Marschallin wird nach ihrer Blondhaarphase mit erbraunten Haaren ihren Weg verfolgen. Immerhin konnten wir im zweiten Akt – präzise an der Stelle, an der die Solotrompete in das Duett eintritt – beobachten, dass den Herrn Octavian nun offensichtlich mehr überfällt als die machismohafte Hoffnung, ein „hübsches junges Ding“ flachzulegen. Das ist tröstlich – und rettet die Figur vor dem Verdacht, genauso scheusslich eindimensional zu sein wie der Baron, den der Regisseur und sein Sänger erfunden und durchaus nicht zur Kenntlichkeit entstellt haben.

Da schaut man dann doch lieber auf den Octavian – als Octavian und Mariandel -, der mit Mireille Lebel eine annehmbare Interpretin fand, wenn man sie nur, siehe oben, schon im ersten Akt gut verstehen würde. Für Emily Newton gilt dasselbe. Schade, denn Emily Newton gestaltet eine ganz damenhafte, vornehm artikulierende Marschallin. Wichtig auch Jochen Kupfer, dessen Faninal, wie nicht anders zu erwarten, ein sehr eleganter Neureicher ist, auch wenn dessen ebenso neureiches Palais in dieser Inszenierung jeglicher Wirklichkeit entkleidet wurde. So aber wird das Beziehungsgefüge zwischen Ochs, Faninal und Sophie auch jeglichen Sinns beraubt – die Frage gebt verloren, was hier, in diesen Hallen, eigentlich für ein Spiel gespielt wird, auch wenn Julia Grüter eine phänomenale Sophie aus ihrer goldenen Kehle entlässt und sich bemüht, im seltsamen Dauergrinsen so etwas wie eine prägnante Figur zu entwickeln.

Rauschender Applaus also für die Sänger, auch den „Sänger“ Tadeusz Szlenkier und die Annina (und falscher „Witwe“) der Almerija Delic, insbesondere für Julia Grüter und Patrick Zielcke – und ein paar Buhs für das Orchester und die Regie.

Fotos: Pedro Malinowski

Frank Piontek, 4.4. 2022

PELLÉAS UND MÉLISANDE

Konzertante Premiere: 23.1. 2021

Eine konzertante Oper ist ein ästhetisches Unding, denn eine Oper wird immer im Hin-Blick (!) auf Szene und Bühne komponiert. Eine Oper ohne bewegtes Bild ist nichts als ein Fragment. Dies gilt in besonderem Maß für Debussys Pelléas et Mélisande, denn die Handlung ist, wie man älteren Opernführern entnehmen kann, kaum das, was man als „Aktion“ bezeichnen könnte. Eine Aufführung gerade von Pelléas et Mélisande ist also ein Unding hoch zwei, weil dem handlungsarmen Stück noch der letzte Rest an Dramatik abgeht, wenn man es rein konzertant gibt.

Nichts davon stimmt. Debussy selbst hätte, in seiner Eigenschaft als ironischer Musik- und Theaterkritiker namens Monsieur Croche, vom abgestandenen Quark der mumifizierten Meinungen vermeintlicher Experten geschrieben.

In Wahrheit bietet eine konzertante Aufführung von Debussys musikdramatischem Hauptwerk nämlich ein non plus ultra an Sinnlichkeit und Spannung. Nicht allein, dass die Verfasser der alten Opernführer sich gründlich irrten, als sie „Dramatik“ mit „action“ gleichsetzten (Honolka, 1966: „Debussys Vertonung verschmäht alle Operneffekte“; Steger und Howe, 1968: „Pelléas und Mélisande ist als Bühnenwerk nicht lebensfähig“, Kloiber, noch 1978: „Pelléas und Mélisande verzichtet gänzlich auf die sogenannten dankbaren Opernwirkungen“). All das ist barer Unsinn – vorausgesetzt, man akzeptiert, dass „dankbare Opernwirkungen“ und „Operneffekte“ seit der Premiere des Werks im Jahre 1902 etwas anders definiert werden können als zu Zeiten der sog. Belcanto-Oper, Giuseppe Verdis oder des sog. Verismo. Die Autoren hinkten damals, lange nach ganz anderen Opernerfolgen, weit hinter ihrer Zeit hinterher. Es hat schließlich einen Grund, wieso das Drame lyrique immer dann, wenn es (selten, aber zugleich regelmäßig, denn es bleibt ein lebensfähiges Opus für Feinschmecker) aufs Programm gesetzt wird, die Zuschauer zu entzücken weiß und tief zu beeindrucken vermag. Misst man die Vitalität dieses Werks allein am Applaus, den die konzertante Aufführung der Oper im Nürnberger Staatstheater erfuhr, ist die Sachlage völlig eindeutig: Pelléas hat sein Publikum im Innersten erreicht – und dies vielleicht nicht (doppeltes Ausrufezeichen) obwohl, sondern weil die Bühne fehlte.

Allein auch diese Aussage ist Unsinn – denn eine wenn auch konzertante Aufführung einer Oper ohne szenischen Ausdruck, ohne jene Emotionalisierungen, die, angeblich, allein eine Bühnenaufführung zu vermitteln vermag, ist unmöglich. Wenn Julia Grüter als Mélisande, Sangmin Lee als Golaud und Samuel Hasselhorn als Pelléas vor dem Orchester stehen, muss der Zuhörer und -schauer nichts (ich betone: nichts) vermissen. Wenn Julia Grüter in der Begegnung mit Pelléas wie unschuldig in sich hineinlächelt, wenn Sangmin Lee einen brutalen Golaud zum Ausbruch bringt und Samuel Hasselhorn einen zwischen Jugend und Reife changierenden Pelléas genügend andeutet, wenn sich das Liebespaar im einzigen nichtpragmatischen Gang an diesem Abend auf dieser Bühne zueinander wendet, eine der berühmten Debussyschen Pausen erklingt und sie sich plötzlich ihre seltsame Liebe gestehen, wird lediglich das Pünktchen auf ein I gesetzt, das vom ersten Takt an im Raum steht. Kommt hinzu, dass es gerade Maurice Maeterlincks Text, in Verbund mit Debussys durchaus nicht unkonkreter oder gar raunender Musik, ist, der im Zuhörer ein höchst intensives inneres Theater provoziert, das mit den sparsamsten Gesten und der deutlichen Mimik der Sänger harmoniert. Was an diesem Abend entsteht, ist ein Gesamtkunstwerk aus inneren und äußeren Bildern, die ohne Bühnendekorationen auskommen; nur das Licht am Rückprospekt sorgt für Wirkungen, die man impressionistisch nennen könnte, wäre das Wort nicht so problematisch, weil es eine Verschwommenheit suggeriert, die Debussys Musik eben gerade nicht besitzt.

Pierre Boulez hatte Recht, als er in einem bedeutenden Aufsatz über das Werk bemerkte, dass es nicht der Traum und das Unbewusste, sondern die Präzision und die Klarheit sind, die den Pelléas auszeichnen: musikalisch, aber auch dramatisch, wenn man einmal alle Informationen zur Kenntnis nimmt, die uns der Text in erstaunlich reichem Maße gibt. Manch Inszenierung der letzten Jahre hat uns gezeigt, dass dem Werk mit symbolistischem Nebel nicht beizukommen ist. An die Stelle einstiger phantastischer Imaginationen (gewiss: einige Motive von Maeterlincks Drama verdanken sich dem Märchenfundus) traten „realistische“ Ansichten des Fin de siècle oder einer psychisch gestörten Gegenwart. Es scheint eine Geschmacksfrage zu sein, ob man eher kalte und harte Deutungen des „lyrischen Dramas“ bevorzugt oder fabelhaft andeutende; dass die Regie gerade in ersterem Fall übers Ziel einer schlackenlosen Deutung hinausschießen kann, muss nicht betont werden. Der Rezensent möchte auch nicht all jenen Lesern und Zuhörern Wasser auf die Mühlen geben, die das „regietheater“-geschädigte Mantra verkünden: „Konzertant ist‘s eh immer besser, denn da stört keine Inszenierung mehr die Oper“. Sagen wir so: Konzertante Glücksfälle wie die Nürnberger Premiere einer Oper, die an diesem Abend eigentlich ihre szenische Premiere hätte erleben sollen und aus bekannten Gründen durch ein Hör-Spiel, das doch viel mehr ist, ersetzt wurde, diese Glücksfälle sind die Ausnahme, nicht die Regel.

Es liegt natürlich auch und zum Wesentlichen am Orchester, das die intimsten Regungen und Dialoge grundiert, begleitet, akzentuiert und ausmalt. Wenn Joana Mallwitz am Pult der Staatsphilharmonie Nürnberg steht, darf man sicher sein, eine glasklare, aber keinesfalls aseptische Interpretation von Debussys Meisterpartitur zu erhalten. Boulez hat vor über einem halben Jahrhundert geschrieben, dass jede Szene der Oper eine eigene Temponahme verlangen würde – Joana Mallwitz verbindet eine gesteigerte Flexibilität eben jener Tempi mit einer dramatisch stringenten, niemals schleppenden, niemals hetzenden Deutung des dramatischen Duktus, in dem die leuchtenden Höhepunkte (wenn die Trompete glänzt und die hohen Streicher sich aus dem Schatten Allemondes herausbewegen) zu Markierungspunkten in einem stetigen, quasi logischen musikalischen Fluss werden. Das Orchester glänzt an diesem Abend auf besondere Weise, und dies nicht allein deshalb, weil ihm, glücklicherweise, in den drei Aufführungsstunden wesentlich mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden kann als in einer Bühnenaufführung.

Kommen die Sänger hinzu: allen voran Julia Grüter, die mit ihrem bekannten glasklaren Sopran eine jugendlich anrührende Mélisande singt, dann Samuel Hasselhorn, der seinen lyrischen Tenor mit einem Gran Heldenmut anreichert, zum Dritten Sangmin Lee, der mit seinem kraftvollen Bass für die dynamisch stärksten Attacken des Abends sorgt. Alma Unseld ist ein hervorragender Yniold, Helena Köhne eine sehr gute Geneviève, Taras Konoshchenko ein prägnanter Arkel. Die Wurzen sind mit Michal Rudzinski (ein Arzt) und Gor Harutyunyan (ein Hirte) ordentlich besetzt. Die Schafe schreien um ihr Leben, das Meer bewegt sich, der Wind weht, die Schatten fallen tief – auch das Hörbild der Natur war an diesem Abend vollkommen. Eine konzertante Oper ist ein ästhetisches Unding?

Was für ein Unsinn!

Frank Piontek, 24.1. 2022

Fotos: ©Ludwig Olah

GOYO MONTERO: NARRENSCHIFF

Premiere: 18.12. 201. Besuchte Vorstellung: 25.12. 2021

Natürlich gibt‘s auch im Narrenschiff einen Tanznarren: „Ich hielt nah die für narren gantz / Die freüd vnd lust hant jn dem dantz / Vnd louffen vmb / als werens toub / Mued fueß zuo machen jnn dem stoub.“ Glücklicherweise scheint es sich, folgt man Sebastian Brants Definition dessen und derer, der und die sich „müde Füße“ macht und „Freude und Lust“ im Tanz verspürt, glücklicherweise also scheint es sich bei der Nürnberger Tanzcompagnie um eine besonders fanatische Spezies dieses besonderen „Narren“ zu handeln – denn auch die üppig ausgestattete und orchestrierte Narrenschiff-Produktion des Nürnberger Staatstheaters hält es wieder mit der äußersten Intensität, Fantasie und Magie.

Das Narrenschiff Goyo Monteros – es besteht aus zwei Teilen, die durch eine kleine Bewegung und eine große Folie zusammengehalten werden. Maria, so heißt der erste Teil, er stellt die Figur der Maria Magdalena, abstrahiert, in den Mittelpunkt. Wüsste man nicht, dass die halb legendäre, halb wohl historische Geschichte und Gestalt der Gefährtin Jesu gemeint ist, käme der Zuschauer wohl kaum darauf, aber Montero kam es auf etwas Anderes an. Mit seinem Ensemble, in dem nicht ein, sondern mehrere Tänzer den „Rabbuni“ in Folge repräsentieren, spielt er die Geschichte einer starken wie von ihren Zweifeln gedrängten Frau: in Bezug auf eine Männerwelt, in der sie langfristig keine Chance hat, als eigenständig-starke Frau noch aufzutreten. Es steht also, zum wiederholten Mal – denn dies ist das Grundthema aller Montero-Schöpfungen –, der / die Eine und das Kollektiv / die Masse im Mittelpunkt der dramaturgischen Anlage. Doch bleibt es das Geheimnis des Choreographen, die Masse nicht als Formierung gesichtsloser Einzelner zu zeigen, sondern stets das Individuum in der Gruppe kenntlich zu machen. Dass die sechs Jesus- "Darsteller“ sich am Ende von „Maria“ in einem schlicht hinreißenden, gleitenden Abschied voneinander trennen und immer wieder neue Paare, mit Maria als Fixpunkt, sich bilden, ist ja schon aussagestark.

Die Moral von der Geschicht‘, die angesichts einiger Bildrätsel und gestischer Exzentrizitäten kaum in Worten fassbar ist – ansonsten bräuchte man kein Tanztheater, sondern würde mit den Begleittexten der Dramaturgin Lucie Machan auskommen -, weil Monteros Bewegungssprache, die beständig variiert wird, bei allem Stampfen, Übereinanderrollen (im Geburtsakt des ganzen Abends), Sichzusammendrehen, Sichimmerwiederneugruppieren, Sichtrennen und Rhythmischaufdenbodensichwerfen verbal nicht übertragbar ist, diese Moral muss wie immer jedem Zuschauer zur pesönlichen Deutung überlassen werden.

Was bleibt, ist die agile wie hinreissend spielende Prima inter Pares in diesem ersten Teil, also Diana Vishneva. Am Ende rudert sie einem Ausgang zu: ein schmaler Spalt, durch den das Licht dringt. Was dahinter liegt, ist – Teil II – das Narrenschiff. Wird auch, wovon schon die Kostüme Salvator Mateu Andujars zeugen, zunächst deutlich Bezug genommen auf den berühmten Text Sebastian Brants, mit dem er vor 500 Jahren die Idioteleien und „Sünden“ seiner Zeit aufs Korn nahm, so erweitert sich das Bild schnell ins Allgemeine. Dafür sorgt schon die Bühnengestaltung – verbindendes Element beider Teile sind die bifokalen Folien, die wir aus der Tagesschau und dem Tatort kennen. Gold und Silber, mit diesen beiden leuchtenden Farben und dem im wörtlichen Sinne bedeutenden Material bauen Montero, seine Bühnengestalter Leticia Ganán und Curt Allen Wilmer und der Lichtmacher Tobias Krauß ganze Landschaften auf, die an Felsformationen, das Meer und an Wände erinnern, die Wieland Wagner nicht schöner hätte erfinden können.

Um nur ein Beispiel zu nennen: wenn unten zwei fantastische, durch eine flexible Textilröhre verbundene Gestalten sich in einem Kampf bewegen und sie nur vom Dunkel umgeben sind, erblickt man über ihnen eine mild beleuchtete, ins Finstere scheinende Goldfläche – und blutrot und wild wallend wölbt sich die Fläche über den wie im Todeskampf (eine Erinnerung an die täglich sterbenden Flüchtlinge im Mittelmeer) sich bewegenden Tänzern, wenn die ersten Takte des vierten der Letzten Lieder Richard Strauss‘ den Zuschauerraum so fluten wie die hinreißende, todverheißende, tiefrote Silberplane dem Zuschauer sich aufdrängt. Montero hat wieder „alte“ Musik in sein Projekt integriert, die den Hallraum des Tanzes bisweilen rhythmisch akzentuiert, bisweilen konterkariert, ohne dass doch Unsinniges entstünde. Wenn Emily Newton (gewandet in der bekannten Meeresmüllplastik, am Ende sich selbst als Närrin krönend) das unendlich ruhig klingende Im Abendrot silbrig singt und die Compagnie dazu wild zuckt, begreifen wir bewegt, dass es mit dem Abschiednehmen von dieser Welt nicht so einfach ist, wie Eichendorff und der alte Strauss sich das vorgestellt haben – ohne dass doch Strauss und Eichendorff denunziert würden.

Strauss und, als symphonische Ergänzung von höchster dramatischer Explosivkraft, Owen Belton im zweiten Teil, Pergolesis Stabat mater in einer Übermalung und Erweiterung von Lera Auerbach im ersten Teil: so funktionieren Alt und Neu, Tradition und Gegenwart in einer Mischung aus Zuspielung und Live-Musik. Die Staatsphilharmonie Nürnberg spielt unter Francesco Sergio Fundarò bezwingend schön und, schon im leidenschaftlichen Barockton, bezwingend stark. Wenn ein (Tanz-)Bild, wenn auch im Stillstand, mehr sagt als 1000 Worte, vermag die Musik mehr zu sagen als das, was im Tanz aufgehoben sein könnte. Erst zusammen entfalten sie eine Wirkung, die – im magischen, auf äußerste Herausarbeitung der Körper angelegten Licht betrachtet – so berauschend ist, dass die Verzweiflung, die den Zuschauer angesichts der von Montero und seiner Compagnie gezeigten Zustände überkommen könnte, stets der „Freud und Lust“ an der Kraft und Bewegungsfähigkeit der Szene und der sich begegnenden, sich abstoßenden, sich immer wieder in neuen Gruppen findenden Tänzer weicht. Bewegungsfähigkeit – das ist es am Ende, was auch diesen Abend so besonders macht.

Frank Piontek, 26.12. 2021

Fotos: ©Jesús Vallinas

Der Troubadour

Premiere: 13.11. 2021. Besuchte Vorstellung: 10.12. 2021

„Im Herzen Afrikas und Indiens wirst du immer den Trovatore hören“ - Giuseppe Verdi sollte Recht behalten: Der Troubadour wurde zu seiner wohl beliebtesten Oper, und dies nicht obwohl, sondern vielleicht weil die Struktur dieses Werks so beschaffen ist, dass sie die deutschen Opernliebhaber und -forscher nachhaltig verwirrte. Denn keine andere Oper des größten italienischen Opernkomponisten stand lange Zeit unter dem Verdacht, zwar herrliche (oder, für die moralinsauren deutschen Opernprofessoren, leierkastenartige) Musik, doch gleichzeitig ein „unglaublich schlechtes“ Libretto zu besitzen. Tatsache ist: Das Libretto Salvatore Cammaranos und Giuseppe Verdis ist nicht besser und schlechter als das der anderen Meisterwerke Verdis, der schon früh darauf bedacht war, gute, also theaterwirksame Texte in die Hände zu bekommen (die Lektüre seiner diesbezüglichen Produktionsbriefe ist stets von Neuem ein Vergnügen). Sämtliche Informationen zum Verständnis der Handlung einschließlich der Vorgeschichte finden sich im Text selbst, und die Lücken, die zwischen den einzelnen Bildern klaffen und in denen sich wichtige Handlungsteile abspielen, sind jedem Menschen erschließbar, der in der Lage ist, den Text der Oper genau zu lesen. Wenn man freilich nur darauf erpicht ist, einer Musik zu misstrauen, die in ungeheurer Melodienfülle, dramatischer Gedrängtheit und varietà das Innen-Leben zu zeichnen vermag…

Glücklicherweise haben sich die Zeiten geändert. Nicht zuletzt durch einen wichtigen Aufsatz Götz Friedrichs (eines praktizierenden Regisseurs, keines bloßen Theoretikers) aus dem Jahre 1966 wissen wir inzwischen, dass der Troubadour in Verdis Gesamtschaffen eine ästhetische Besonderheit darstellt, die nicht zufällig, sondern mit Bedacht hergestellt wurde, indem der Komponist der Geschichte innerhalb eines besonderen dramaturgischen Rahmens eine spezifische, sehr düster gefärbte tinta musicale verlieh. Es brauchte indes ein wenig länger, eh man die Opernhändchen vom Theater vertrieb und anfing, den „Realismus“ dieses stets von Neuem packenden Werks in Szene zu setzen. Hans Neuenfels erobert sich 1974 die Opernbühne, als er in einer umstrittenen und berühmten Inszenierung bewies, dass sich die Bewegungen der Figuren nicht mehr in die herkömmlichen Schemata pressen lassen.

47 Jahre später ist es, am selben Ort, Peter Konwitschny, der einen typisch konwitschnyhaften Zugang zum Dramma lirico findet, wenn er auch die Inszenierung nicht selbst beenden konnte. Behauptet das Libretto mit seinen acht Szenen- und vier Doppelteilbildern eine tableauhafte, auf Schlaglichter setzende Handlung, bietet die neue Nürnberger Inszenierung eine Mischung aus Kontinuität und bewusstem Spiel, blutigem Ernst und theatralischer Lockerheit. Konkret: Beginnt das Spiel als ausdrückliches Puppentheaterspiel – womit der Zuschauer an Leo Karl Gerhartz‘ überzeugende Interpretation des Troubadour erinnert wird, derzufolge es sich bei der italienischen Oper dieser Epoche um eine Mischung aus Kasperle, Kirche und Kirmes handelt , so geht es allerspätestens dann zur Sache, wenn das Miniaturtheater auf dem Theater im Kampf um die Festung Castellor – und um Leonore – zusammenstürzt (was wieder für gute Auftrittsmöglichkeiten und beeindruckende Bilder sorgt). Wird zu Azucenas Erzählung eine Zigeunerin (eine grandiose Nürnberger Edel-Statistin, die endlich einmal auf dem Programmzettel genannt wird: Monika Schrödel-Hecht) verbrannt, fahren also die Flammen des Scheiterhaufens tatsächlich empor, sehen wir auf einen alten Theatertrick: das lodernde Feuer ist nichts weiter als ein im Wind sich bewegendes großes illuminiertes Tuch – Spiel und Wirklichkeit, Erinnerungen an die Historie und unschuldige Theaterrealität werden plötzlich eins.

Dem ideologisch besetzten Problem, heute keine Zigeuner mehr auf der Bühne darstellen zu dürfen, entkommt Konwitschny, indem es schlichtweg keine mehr gibt: die Chor-Compagnie ist (zunächst) die Soldateska, der militärische Teil eines Bürgerkriegs, dem sich auf Seiten Manricos schließlich eine Horde von Pistoleros zugesellt: als wär‘s ein Stück aus dem Wilden Westen. Der Amboss-Chor, dieses Prunkstück früherer Sonntagskonzerte, wird zum Fanal, nicht zur akustisch populären Schaunummer. Schaut man auf Timo Dentlers und Okarina Peters Kostüme, erblickt man eine Collage aus Risorgimento, spanischem Bürgerkrieg und Gegenwart.

Apropos Zigeuner: Die Sinti Allianz Deutschland dekretierte jüngst, also erst 2020, dass es „eine Zensur oder Ächtung des Begriffs Zigeuner, durch wen auch immer, nicht geben sollte und darf“. Nicht wenige Zigeuner akzeptieren diese Bezeichnung für sich selbst, vorausgesetzt, sie geschieht nicht in abwertendem Sinn. Insofern sind die Anführungszeichen bei der Nennung des Begriffs „Zigeuner“ in der Nacherzählung der Handlung im Programmheft das Zeichen einer politischen Korrektheit, die mal wieder alles besser machen will, aber die nötigen Differenzierungen so eliminiert wie die originalen Titel der vier Teile der Oper. Der zweite Teil – man muss das den Laien vermutlich erklären – heißt übrigens La Gitana, d.h. wörtlich (und ohne Gänsefüßchen) Die Zigeunerin. Im neuen Trovatore ist die Hauptfigur der Oper, also Azucena, eine Schwarze (Sängerin) – damit Angehörige einer nach wie in diversen Ländern diskriminierten Ethnie - die mit ihrer Stimme, aber auch schauspielerisch eine hinreißende Figur zum Leben erweckt. Als Außenseiterin mag sie, begreift man es im Lichte aktueller Rassenproteste, schon deshalb rollendeckend sein, aber dafür spricht wesentlich mehr. Denn Raehann Bryce-Davis verfügt nicht allein über eine breit ausschwingende, noble Höhe, sondern auch über eine emotional erregende Tiefe, die den Hörer an schwarze Gospel-Stimmen denken lässt. Damit, und mit ihrer bewegenden Darstellung einer zutiefst gespaltenen, weil zwischen Mutterliebe und Feindeshass changierenden Frau, erobert sie sich die Herzen der Zuschauer. Grandios ihr abschätziger Blick auf die sterbende Leonora (das herzbewegende „Ai nostri monti“ klingt plötzlich wie eine gemeine Provokation), hinreißend ihre Verzweiflung in der Erinnerung an die traumatisierenden Erlebnisse. Schon Bryce-Davis ist den Besuch der Produktion wert.

Der Schluss, mit Azucena, Manrico, Leonora und dem Conte Luna, ist übrigens nicht irgendeine Form von organisiertem Bühnenwirrnis, sondern eine Folge von sachlichen Abgängen, angeblich „nachts um zwei auf einem Bahnhof“. Es bleibt zurück: der Graf, der nach der Mitteilung, dass er gerade seinen Bruder hinrichten ließ, in helles Lachen ausbricht. Im Programmheft heißt es schließlich: „Der Graf wird irrsinnig.“ Allein dies ist schon eine Interpretation, die sich aus der Inszenierung selbst nicht erschließt, denn Graf Luna könnte ja auch deshalb zu lachen beginnen, weil er die Aussage Azucenas für die Worte einer Verrückten hält – soviel zum Problem von dramaturgischer Vorgabe und der Freiheit des Zuschauers, selbst über ein Stück nachzudenken, in dem sich Symbolismus und handfeste Handlung, Abstraktion und konkrete Gestik beständig kreuzen.

Steht Bryce-Davies nicht auf der Bühne, können wir uns an Emily Newton erfreuen. Ihre Leonora, ein empfindsamer Sopran, der Verdis Erinnerungen an den feinsinnigsten Belcanto bewahrt, ist eine femme fragile, die Manns genug ist, um im Krieg die Knarre in die Hand zu nehmen. Graf Luna hat mit Sangmin Lee zum einen eine elegante Erscheinung – der Dandy mit Spazierstock -, zum anderen eine höchst potente stimmliche Erscheinung bekommen. Er spielt den brutalen Lüstling, dem Verdi eine, dank Bassklarinettenbegleitung, vielleicht absichtlich schillernde wie glatte Liebesarie gewidmet hat, mit Verve und großer stimmlicher Delikatesse. Tadeusz Szenklier wurde als indisponiert angekündigt, was nicht heißt, dass er nicht so laut wie immer sang, aber genauere Mitteilungen sind diesmal kaum möglich; dass er die beiden von Verdi nicht notierten, aber tolerierten hohen Cs in „Di quella pira“ nicht sang, muss nicht unbedingt auf die vokale Einschränkung zurückgeführt werden. Wenn Nicolai Karnolsky den Ferrando singt, der im ersten Bild seine Version der Vorgeschichte zum Besten gibt, fängt der Abend schon einmal gut an – und wenn der vom Chormeister Konwitschny inszenierte und von Tarmo Vaask einstudierte Chor des Staatstheaters zusammen mit einem Extrachor auf der Bühne steht, weiß man diese bedeutende Choroper in den besten Händen: fantastisch, was dieses Ensemble in den Chorpartien stets dynamisch und artikulatorisch leistet. Nicht zuletzt muss die Staatsphilharmonie Nürnberg gelobt werden, die unter Lutz de Veer einen handfesten, im besten Sinne flotten, also ganz und gar theateraffinen Trovatore bietet, der in keiner Sekunde schleppt, aber Zeit genug hat, um die instrumentalen Subtilitäten, die dunklen Töne (die Holzbläser!), das brio und die dramatische Kraft in den Zuschauerraum dringen zu lassen.

Mit einem Wort: ein löwenstarker Abend.

Frank Piontek, 12.12. 2021

Fotos: ©Bettina Stoess (Bild 5 zeigt nicht die erwähnte Darstellerin der Azucena, sondern Dalia Schaechter)

TAMERLANO

Premiere: 23.10. 2021

Selten genug, dass man mal eine Oper von Vivaldi nicht allein zu Gehör (das machen CD und Youtube ganz gut), sondern auch zu Gesicht bekommt. Obwohl es sich „nur“ um ein Pasticcio, also um ein seinerzeit beliebtes Misch-Produkt aus eigenen und andershändigen Arien aus frischen und weniger jungen Opern und neuen Rezitativen, handelt, ist der Barockopernfreund doch froh, dass die Nürnberger Vivaldis Tamerlano aufs Programm gesetzt haben. Der Impresario und Opernschöpfer brachte das Werk 1735 im Teatro Filarmonico heraus – in Nürnberg erlebt es seine Erstaufführung, wobei man seinerseits das macht, was Vivaldi damals zu tun beliebte: Man legte eine Fassung vor, die die überlieferten Arien zum Teil durch neue ersetzte, auch zwei strich. Es ist angesichts der Baukastentechnik einer Gattung, die weniger auf psychologische Abwechslung als auf die Routiniertheit beliebter Gleichnis- und Affektarien setzte, kein Schaden, auch wenn der Purist unter den Opernbesuchern es vorgezogen haben mag, neben den anderen 21 Nummern (19 Arien und zwei Quartette) die Arie Vedeste mai sul prato aus Hasses Siroe und Geminiano Giacomellis Non ho nel sen costanza aus dessen Adriano in Siria zu hören.

Der Barockopernfreund bekommt beispielsweise eine Porpora-Arie serviert, denn nicht alle im Textbuch abgedruckten Arien wurden in der Fassung des Vivaldischen Tamerlano überliefert: Tamerlanos Arie Cruda sorte, avverso fato wurde durch eine typische Cruda sorte-Arie aus Porporas Poro ersetzt, denn hier wie dort ist das Schicksal wieder einmal schrecklich. Im Übrigen bricht in Nürnberg spätestens dann das pure Entzücken aus, wenn Asterias Arie Amare un alma ingrata aus Hasses Siroe ertönt. Almerija Delic singt dieses hochlyrische Stück einfach herzbewegend. 12 Nummern des venezianischen Meisters (die Sinfonia und zwei Quartette eingeschlossen, nicht gezählt die beiden großen, leidenschaftlichen Accompagnato-Rezitative), die innerhalb der Nürnberger Aufführung teilweise verschoben werden, sowie drei Arien von Giacomelli, fünf Arien des großen Hasse (des Großmeisters der Opera seria) und je zwei Arien von Riccardo Broschi und Nicola Porpora (der seit 2020 beim Bayreuth Baroque Festival eine grandiose Auferstehung erlebt): daraus besteht das Stückwerk, dessen stilistischer Ambitus jedoch weniger groß ist, als man es vor allem in Blick auf Vivaldi und den jüngeren Hasse bemerken könnte. Dem sog. Laien mag eh alles gleich klingen, aber dem Kenner der Vivaldischen und Hasseschen und Porporaschen Tonsprache fällt auf, dass die drei Meister ihre eigenen Rhythmen und Harmonien besaßen – am Ende werden die Kontraste – eben durch die Kontraste zusammengehalten, denn es fällt auf, dass Vivaldi für die „guten“ Figuren seine Arien einsetzte, während er für die „finsteren“ vor allem die der Kollegen (die auch Konkurrenten waren) verwertete; ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Es ist ja schon reizvoll, die heroische Trompete und die kühn aufspielenden Hörner zu vernehmen, wenn der Titel-Tyrann – wie in Porporas grandioser „Destrier“-Arie aus dem Poro - zu einer seiner vollmundigen Verlautbarungen anhebt. Es machte und macht schon Sinn, dass Hasse seine empfindsamen Töne je zweimal dem Andronico und der Asteria (unwillentlich) zur Verfügung stellte.

Worum aber geht‘s in einer Oper, die eher durch Händels Vertonung als durch Vivaldis Pasticcio bekannt ist? Um Sex, politische Gewalt, aber gewiss nicht um gute Laune. Es geht um eine übliche Eifersuchts- und Machtgeschichte, also um einen Diktator, der einen Erzfeind (Bajazet) unter Verschluss hält, dessen Tochter (Asteria) er begehrt, während eine zweite Frau (die Königin Irene) um sein Herz kämpft und der betrogene Dritte (Andronico, der Geliebte der Asteria) im dreckigen Spiel mitzuhalten versucht. Dreckig ist es auch deshalb, weil Bajazet (so heißt die Oper laut Libretto) im dritten Akt dem Tyrannen nicht verzeiht, sondern ungewöhnlicherweise gewaltsam stirbt, bevor das obligatorische lieto fine für eine Art Frieden sorgt; die Inszenierung beharrt nicht darauf, dass damit alles alles gut sei. Nina Russi parallelisiert die weibliche Hauptfigur mit einer jener Aktivistinnen, die in Weißrussland und Russland mit pazifistischen Mitteln gegen die regierenden Psychopathen revoltieren, um schlussendlich jahrelang eingesperrt zu werden. Das Ende der Inszenierung markiert eine Utopie: Asteria bleibt, vor der schwarzen Scherenwand des Palasts und der Machtzentrale, eine politische Kämpferin, nachdem ihr Vater es nicht vermocht hatte, die Lehren, die er aus der Lektüre der Schriften Antonio Gramscis gezogen hatte, in die Tat umzusetzen – ein akzeptables Schlussbild einer Deutung aus dem Geist der unmittelbaren Gegenwart, die das Stück nicht beschädigt.

Denn Almerija Delic (als Asteria), Julia Grüter (als Irene), Nian Wang (als Andronico) und Maria Ladurner (als Idaspe, die Terrorassistentin des Gewaltherrschers) bieten beste Leistungen; wo Grüter (sie vor allem), Wang und Ladurner die Koloraturfeuerwerke eines Hasse und Broschi aus ihren geläufigen Gurgeln herauslassen, ist die Begeisterung des Publikums vollkommen, während Delic mit ihrem expressiven Alt auf einer anderen Ebene entzückt. Seltsamerweise hat der Bösewicht die höchste Stimme: David DQ Lees Counter verleiht dem Verbrecher einen Hauch von Dekadenz (Gold steht ihm übrigens besonders gut). Florian Götz ist schließlich Bajazet, der Mann im Rollstuhl und auf Krücken, ein Wrack sondergleichen, der denn seine drei Hass- und Verzweiflungsarien auch weniger einschmeichelnd als kernig heraussingt.

Die Staatsphilharmonie Nürnberg spielt wieder unter der Leitung von Wolfgang Katschner; zusammen mit den beiden Cembali und den Lauteninstrumenten des 18. Jahrhunderts produzieren sie so etwas wie einen Misch-Sound, der mehr nach Vivaldis Zeit als nach der Gegenwart klingt, auch wenn Dynamik und Pathos eindeutig dem Heute angehören – was nicht allein für die Szene gilt.

Frank Piontek, 24.10. 2021

Fotos: ©Bettina Stöß

CARMEN

Premiere: 2.10. 2021

Sieht sie nicht ein wenig aus wie die Senta in Dmitri Tcherniakows umstrittener Holländer-Produktion der diesjährigen Bayreuther Festspiele? Bewegt sie sich nicht so aufreizend eigenständig über die Bühne wie die junge Frau, mit der sie zumindest Eines zu teilen scheint: die Intervalle der „großen“ Nummern?

Es wäre reizvoll, einmal Wagners und Bizets Figuren miteinander zu vergleichen – um am Ende festzustellen, dass sie vielleicht mehr miteinander zu tun haben, als es Cosima Wagners Wort vom „grellen Hervortreten der jetzigen französischen Manier“ suggeriert. Im Übrigen war (ausgerechnet, denn sie saß ja im Glashaus) sie der Meinung, dass ein Mann, der seine Frau bei der Untreue ertappe, dass Recht habe, sie zu töten. Dies nur als Bayreuther Einstieg in die neue Nürnberger Carmen-Inszenierung, die, zumindest vom Optischen, gelegentlich vom Tänzerischen her, eher mediterran als deutsch anmutet, bis hin zur Tatsache, dass das Klischee vom flamencotanzenden Volk (das ja kein Klischee ist) sowohl auf der Bühne als auch im Zuschauersaal – durchaus ohne ironischen Abstand (es störe sich dran, wer will) – seine Bestätigung erfährt. „Sso ssind wir“, spricht mir eine charmante und lustige Frau aus Andalusien ins Ohr, als sich auf der Bühne die drei Frauen von der folkloristischen Tanz-Compagnie, darunter zwei gebürtige Frauen aus Spanien (Miriam Fernandez Benitez und Sara Ruiz, daneben Katharina Fixl), laut und notorisch schnell schnatternd um Don Jose streiten, bevor zu Beginn des letzten Akts ein begeisterter „Ole!“-Ruf aus der 10. Parkettreihe zur Bühne schallt. „Carmen“ ist, man hört‘s an diesem Abend, eine echte spanische Oper; es macht durchaus Spaß, gerade an diesem Abend in der Spanien-Kurve zu sitzen.

Dass das Bühnenbild eher Kuba als Andalusien verpflichtet ist, verschlägt dabei nichts. Die Inszenierung Vera Nemirovas und die Szenierung Heike Scheeles (wieder eine Meisterarbeit der Herheim-Partnerin) hat nicht den Anspruch, die Oper in einer konkreten Zeit und mit authentischen politischen Inhalten auszustatten, auch wenn die Bilder des ersten, zweiten und vierten Akts dies nahelegen. Im Gegenteil: Die Tatsache, dass Akt 1, 2 und 4 in einem ruinierten Theater spielen, das wir uns in Havanna vorstellen können – kam frau angesichts der Habanera auf diese Idee? - verweist auf Anderes, denn hier wird keine Positionierung vorgenommen, sondern, das macht spätestens das zweite Bild klar, ein typisch scheelescher Fantastischer Realismus gesetzt. Wenn wir den Entr‘acte zum dritten Akt hören, der den ersten Teil des Abends beschließt, versinkt plötzlich der untere Teil der Bühne auf der Bühne, um den Sternenhimmel sichtbar zu machen, unter dem die Schrecken des 3. Akts vor sich gehen werden – und Carmen, zärtlich und zärtlichkeitsbedürftig wie keine Zweite, setzt sich neben den traurigen Clown, der die Gestalt des Kaschemmenwirts Lillas Pastia (mehr als eine Charge: Anton Koelbl) angenommen hat, legt ihren Kopf an seinen und fasst seine Hand, während der sie im Arm hält. Und dazu Bizets zauberische Musik, die von einer Idylle träumt, die es für Carmen nicht geben wird. Die Schönheit der Oper...

Diese Carmen ist eine Theater-Carmen, obwohl Anna Dowsley, prachtvoll lyrisch, opernhaft groß (doch nicht forciert) und dramatisch erfüllt genug agiert, um die „Wirklichkeit“ einer Figur zu beleuchten, die sich tatsächlich, wie es im Programmheft heißt, ihre „Liebhaber“, also Sexpartner, auszusuchen pflegt, auch wenn man, vertraut man Egon Voss und seinem wichtigen Aufsatz im Carmen-Band der Rowohlt-Opernreihe von 1984, auch davon überzeugt sein könnte, dass Carmen in dieser Welt des Verbrechens und des Prekariats stets Objekt, nie Subjekt – und schon gar nicht jene femme fatale ist, für die man sie einmal hielt. Anna Dowsley ist, man sieht's in der Schmuggler-Szene, auch nur ein Opfer der brutalen Kerle, die eine eigene Art von Schmuggel betreiben – dass hier Menschen zu Ausbeutungsopfern werden, die man gegen Geldzahlungen und Passabnahmen in Container pfercht, ist weniger zeitgeistig als angemessen; zudem reibt sich diese Interpretation nicht mit dem Text, auch nicht mit der Musik, der man das Operettenhafte einer heiteren Opera comique auch dann anhört, wenn das Nürnberger Staatsorchester unter Guido Johannes Rumstadt und die Sänger nicht so luftig musizieren wie es im 19. Jahrhundert üblich (und angesichts der präzisen Bizetschen Partituranweisungen) und noch der Einspielung unter Andre Cluytens (von 1950) anhörbar ist. In Nürnberg setzt man an den dramatischen Stellen innerhalb der Dialogfassung (man spricht die deutschen Texte von Walter Felsenstein) eher auf große als auf die Tradition der „Opéra comique“ – was weder Miss Dowsleys Leistung noch die ihrer Bühnenpartnerin Julia Grüter schmälert.

Julia Grüter – wer sonst an diesem Haus könnte diese Partie so vollkommen singen und spielen? - ist eine Micaela von hohen Graden. Zauberhaft die von Bizet geforderte lyrische „simplicité“ dieser mit einem klaren Stimmprofil charakterisierten Rolle, bannend die Schönheit ihrer vokalen Linien.

Dass Tadeusz Szlenkier den Don José mit Kraft und dem leicht lagrimosohaften Pathos seiner Stimme singen wird, war klar. Es passt zur Rolle des Mannes, der schon Angst hat vor Micaela (der mütterliche Kuss kann nur durch die Luft fliegen) und vollen Gehorsam und Treue dort einfordert, wo gerade diese Forderung die Liebe – oder das, was Carmen und Don José davon halten – töten muss. Wenn im Schlussbild Carmen als Torera prachtvoll gekleidet die leere Arena vor der Bühnenbühne betritt, weil sie sich auch optisch dem Mann angleichen will, für den offensichtlich ihr Herz (zumindest jetzt) zu schlagen scheint, wird klar, wer der Stier ist, der dort am notwendigen Ende in seinem Blut zu liegen hat – doch könnte der Zuschauer auch auf die Idee kommen, dass Don José eine andere Art von toro ist: nur, dass er, indem er Carmen tötete, sich selbst getötet hat. Und er könnte vermuten, dass die Situation von Carmen freiwillig umgedreht, ja pervertiert wird: denn sie ist, sie weiß es, der Stier, der finalmente zu Boden fallen muss, damit sie, Carmen, aus einer Situation erlöst wird, für die nicht einmal Richard Wagner den rechten „Erlösungs“-Schluss gefunden hätte – „Erlösung gibt es nur dort, wo es keine Lösung gibt“, wie Vera Nemirovas Lehrer Peter Konwitschny einmal so schön sagte. Aber stimmt es noch im Zeitalter der Emanzipation, der Metoo-Debatte und der Epoche, in der ein „Nein“ nichts als „Nein“ bedeutet?

Vera Nemirovas Inszenierung wird dem sog. Mythos namens Carmen insofern gerecht, als dass sie letzten Endes auf eine allzu eindeutige „Lösung“ und Beurteilung der Konflikte, die diese Oper grundieren, verzichtet. Stattdessen setzt sie, wie gesagt: mit Heike Scheele (und der Kostümbildnerin Marie-Thérèse-Delnon), auf eine latente Offenheit, die die Figur Carmen weder sozialgeschichtlich verkleinert noch mythologisch aufbläst. Diese Carmen ist eine Frau, deren Attraktivität für die Machogesellschaft zutage liegt, und mit der sie solange spielt, bis sie sich eingestehen muss, dass es mit dem Spiel nur solange getan ist, bis die blutige Wirklichkeit auch ihr Schicksal besiegelt: zwischen Fatalismus, Wut und einer tiefen Traurigkeit, die noch das letzte Bild überschattet, während der „strahlende“, d.h.: präpotente Dritte im Bunde, also Escamillo (Sangmin Lee macht ihn kernig, stimmstark, eindeutig „männlich“), mit der Trophäe eines riesigen Stierkopfs am Ende über den Opfern der amour fatal wie ein Denkmal seiner selbst im Glanz des Bluts in der Arena die Tragödie beschließt, die im Grunde keine ist.

Wir sahen der Heldin nur bei dem Versuch zu, in einer lieblosen Gesellschaft aus Sex und Geld, die das Ausleben ihrer Triebe schon für ein Zeichen der besungenen „Liberté“ hielt, innerhalb ihrer pragmatischen Aktionen so etwas wie Würde zu bewahren – doch auch ihr wird am Ende, wie dem brutalen Polizeichef Zuniga, fast buchstäblich der Hals umgedreht. Ob sie Don José einmal wirklich „liebte“? Ob sie im BH ehrlicher war als in der Lederjacke? Die Frage gebt verloren.

Der Rest ist eh der Beifall des Publikums, der zumal von den Sängern dieser bildstarken und musikalisch erfüllten Produktion begeistert war.

Frank Piontek, 3.10. 2021

Fotos: ©Bettina Stöß

AUFTAKT: VORSTELLUNG DER NEUEN BALLETT-SPIELZEIT

25.9. 2021

„Balancé on one, balancé on two“, sagt José Hurtado und die Compagnie balanciert. Attitude, plié en face, und dann wieder: Arabesque. Der Maestro spielt auf dem Klavier-, die Vierer,- Dreier und Fünfergruppen walzern sich auf die Bühne, die Übergänge fliessen wie von selbst, der Rhythmus wird eleganter, von den einfachen geht es schließlich zu den weiten und hohen Übungen: im Walzertakt springt es sich schon so wie im Schwanensee und der Giselle. Es ist eine wahre Freude, den Tänzern bei ihren Schritten zuzuschauen – aber wir beobachten „nur“ ein typisches Aufwäremtraining, das vom Ballettmeister in einem Esperanto aus Englisch und Spanisch geleitet wird. „Is clear?“ fragt er immer wieder, nachdem er die jeweilige Übung vorexerziert hat. Is clear.

Die Compagnie des Nürnberger Staatstheaters ist inzwischen auf nicht weniger als 24 Mitglieder aus 11 Nationen angewachsen. Ein zweiter Höhepunkt: sie stellen sich, in der chorus line stehend, alle persönlich vor – und erhalten jeweils den kurzen, herzlichen Applaus, den wir spätestens aus Barrie Koskys Meistersinger-Festwiesenempfang kennen. Beim „Auftakt“, in dem der Compagniechef die neue Spielzeit ankündigt, sind sie alle vertreten: auch in der ersten Premiere der ersten Spielzeit, die nach einem schwierigen, bühnentanzlosen Jahr die Saison eröffnen wird. Montero ist stolz darauf, dass es trotz der prekären Situation gelungen ist, das Ensemble noch einmal zu erweitern: auf dass der Doppel-Abend „Narrenschiff / Maria“ noch voluminöser ausfalle als die „üblichen“ Montero-Produktionen. Die Besonderheit dieser Arbeit, sagt Montero im Gespräch mit der Dramaturgin Lucie Machan, wird darin bestehen, dass Diana Vishneva, 2013 Gründerin des russischen Tanzfestivals Context, in Maria honorfrei auftreten wird, so wie die Choreographen Ohad Naharin und Edward Clug noch einmal nach Nürnberg zurückkehren werden, um ihre Choreographien in Naharin / Clug / Montero, die kurz vor Corona schon fast fertig waren, aus Respekt vor der hervorragenden Truppe auf die Bühne zu bringen. Und „Diversity“, sagt der Chef, ist wichtig: wenn die Tänzer alle paar Jahre völlig fremde choreographische Stile tanzen müssen, bleiben sie „frisch“.

Montero hat mit seinen Leuten, sagt er, „die ambitionierteste Spielzeit seit je“ vorbereitet. Mit vier Premieren, einer Wiederaufnahme und einem finalen Russland-Gastspiel wird man dem Publikum, aber auch den Tänzern, die in der Corona-Zeit lediglich eine späte Premiere und eine (bemerkenswerte) Film-Produktion (Der Wolf) vorlegen konnten, etwas geben, was sie so vermisst haben, zumal „ein Tanzleben mit 5 Jahren sehr kurz ist“.

Die Musik wird auch mit der bewährten Kombination aus Alt und Neu 2021/22 eine Hauptrolle spielen. Beim Narrenschiff stoßen Lera Auerbach und Monteros Hauskomponist Owen Belton auf die letzten beiden Lieder aus Strauss‘ Vier letzten Lieder, wobei hier wieder Live-Gesang (Emily Newton) mit den Tänzern konfrontiert wird. Wir haben das schon einmal erlebt, als anlässlich einer Bach-Kantaten-Interpretation der Chor und die Solisten des Nürnberger Staatstheaters zusammen mit den Tänzern agiert – Bach, der auch ein grandioser Ballettkomponist geworden wäre, wenn er nicht schon sowieso seine Musik auch für Tänzer geschrieben hätte, und der, sagt Montero, sein Lieblingskomponist ist, wird im Mittelpunkt von Goldberg stehen, einem Stück zwischen „Wirklichkeit und Traum“. Montero vergleicht Narrenschiff und Goldberg und kommt zum Schluss, dass Ersteres einem Bild von Francis Bacon, zweites eher einem Gemälde von Mark Rothko ähnelt. Wir hören Pergolesi, den Beginn seines grandiosen Stabat mater, als es zur öffentlichen Probe aus einer Anfangssequenz von Maria kommt: erst stumm und relativ langsam, mit Ziffernansagen und Korrekturen, dann in Echtzeit: mit Soundtrack, größter Energie und jenen typisch Monteroschen Figuren (Gruppenzusammenballungen, Bodenarbeit, Individualdistanzen), denen der Choreograph immer wieder neue Varianten abgewinnt. Hier geht‘s, sagt Montero, um das Finden seiner eigenen Seele – die rechten Schritte haben die Tänzer schon in der Wiederaufnahme-Produktion Goecke / Godani / Montero gefunden, aus der am Ende je eine Szene präsentiert wird.

„Grandioso“, wie Jose Hurtado sagen würde.

Frank Piontek, 26.9. 2021

DER VETTER AUS DINGSDA

Premiere: 17.7. 2021. Besuchte Vorstellung: 28.7. 2021

Der strahlende Mond ist ein Lampion. Julia de Weert, die, wie eine andere Rusalka, nach ihrem Traumgeliebten schmachtet, ist ein Girlie von heute.

Mit Eduard Künnekes einzigem Langzeiterfolg, der Operette Der Vetter aus Dingsda, die just vor 100 Jahren im Berliner Theater am Nollendorfplatz uraufgeführt wurde, wo in den 80er Jahren ein anderes (Alb-)Traumstück eine Aufführungsserie erlebte – Brittens Sommernachtstraum - , hat das Nürnberger Opernhaus in kurzer Frist einen weiteren Erfolg auf dem Gebiet der Operette der 20er Jahre erringen können. Nach Paul Abrahams Märchen im Grand Hotel haben wir es bei Künnekes Opus mit einem durchaus anderen Werk zu tun. Beginnt der einstige Welterfolg wie eine Spieloper von Lortzing, sind wir bei „Onkel und Tante“ akustisch schon bald in jener Zeit angelangt, der das Werk seine Existenz verdankt, bevor Künnekes unverwechselbare Einsprengsel einer etwas älteren – und immer zauberhaften – Musik wiederkehren. Anders als das Nürnberger Märchen im Grand Hotel wird die Geschichte weniger vom Blatt, als von heute aus erzählt. Natürlich hat Vera Nemirova, als getreue Schülerin Peter Konwitschnys, sich nicht damit begnügt, eine mehr oder wenige brillante Inszenierung hinzulegen, die, bei aller Frische der Musik, das Historische des Sujets betont.

Bei ihr agieren alle Figuren aus einem Jetzt heraus, das ihre Emotionen verständlich macht – also ist die anfangs zitierte Julia eine junge Frau, die mit ihrem Traummann, den seit Jahren in Batavia lebenden Roderich, nur in Form von Selfies, in Chats und in Twitternachrichten kommuniziert. Nemirova hat den Vetter auf 90 Minuten eingedampft, was schon deshalb genügt, weil 1. die Musik vollumfänglich zum Einsatz kommt und 2. die Julia und ihr wahrer Roderich von Andromahi Raptis und Martin Platz gesungen und gespielt werden: sie als ansprechend artikulierender Sopran, der das rechte Zwitschern in der Stimme hat, das schon und gerade im Mondlied beglückend in den Zuschauersaal tönt, er als scheinbar ewig jugendlicher Luftikus, der das helle Tenorherz gleichsam auf der Zunge trägt. Erscheint sie ihm zunächst buchstäblich wie eine Fee des Smartphone-Zeitalters (die Blondhaarperücke fällt passgenau in jenem Moment, in dem er mit dem Lied vom Wandergesellen einen der „Schlager“ des Stücks anstimmt), lässt er sich auf das fröhliche Spiel mit der „Prinzessin Rührmichnichtan“ im selbstgebauten Glashaus ein – das Stück ist, alles in allem, eine Bildungsoperette: Julia oder der Weg zum wahren Ich und Anderen. „Kindchen, du musst nicht so schrecklich viel denken; küss mich, und alles ist gut“ klingt da plötzlich nicht wie ein typisch operettenhaftes Machospruch, sondern wie eine existentielle Aufforderung, sich von der medialen Fiktion weg- und einem wirklichen Partner zuzuwenden. Eignet dem Stoff auch jenes Operettenmärchenhafte, das die Librettisten schon in den Text brachten (und das in der neuen, sprachlich ins Heute gebrachten Fassung bewahrt blieb), wird der Konflikt doch ganz ernst genommen: wie eine Frau, in diesem Sinn eine Nachfolgerin der Elsa von Brabant, den „echten“ Namen ihres Geliebten erfahren will, um „sicher“ zu sein, dass sie am Ende eventuell den Falschen bekommt, obwohl sie mit Shakespeares Julia weiß (und rezitiert), was nicht in einem Namen ist. „Liebst du mich nur, wenn ich Roderich bin?“, fragt der Fremde mit dem seltsamen Namen August Kuhbrot. Die Inszenierung nimmt die Frage, was hinter der Frage steht, angemessen ernst, lässt neben der Lohengrin-Nähe auch den Tristan-Akkord erklingen, wenn die Überlegung ventiliert wird, wann denn Tristans und Isoldes Liebe, hätten sie sich gefunden, am Ende gewesen wäre. Spätestens dann, wenn Isolde gesagt hätte: „Tristan, bring den Mülleimer runter

Vor die Lösung des Konflikts hat der Operettengott den dramaturgisch seinerzeit ungewöhnlichen 3.-Akt-Auftritt, hier mit einer alte Schrottkarre, des „zweiten Fremden“ gelegt. John Pumphrey spielt den „echten“ Roderich, sein Hannchen ist die Paula Meisinger – das letzte Mal erlebte man sie in Nürnberg als Grisette in Massenets Manon, nun ist sie eine freche und stimmstarke wie charmante Variante des weiblichen Parts des „niederen Paars“, die keine Selfies machen muss, um ihren Instant-Geliebten für sich zu begeistern. Doch auch für Julia de Weert gibt es eine Rettung: Roderich schafft es tatsächlich, sie von ihrer Handysucht abzubringen – die Kürze des Abends zwingt dazu, die Botschaft schnell und vielleicht ein wenig zu plakativ an den Mann, mehr noch an die Frau zu bringen (aber als Videogroßbild ist Andromahi Raptis auch schauspielerisch-mimisch bezwingend).

Bleiben der geschädigte Dritte – Hans Kittelmann als Egon von Wildhagen – und die enttäuschten Erbschleicher namens Onkel und Tante. Hält Egon sich, in einem gewitzt inszenierten, mit diversen Stimm- und Lautimitationen und gymnastisch choreographierten Übungen der Beteiligten ausgestatteten Strand- und Meerbild, das die Sehnsucht nach Batavia koloristisch und parodistisch ausmalt, hinter der rhythmisch wackelnden Kulisse in gegenseitigem Vernehmen an der Tante schadlos, haben die Verwandten, durchaus „werktreu“, immer noch die Fresstafel für sich. Taras Konoshchenko und Franziska Kern haben zwischen Pizzakarton und Schweinekopf sichtlich Spaß auf und an derselben. So gelang ein temporeicher Abend, der – das ist so ein Konwitschny-Ding – mit Licht im Zuschauerraum und einer inszenierten Verbeugungstour endet, ganz nach dem Motto: Der Vorhang zu und alle Fragen (an die Zuschauer) offen. Man hätte es nicht gebraucht, aber nach dem starken Abend war‘s in Ordnung, denn der wurde zu wesentlichen Teilen von der Staatsphilharmonie unter Lutz de Veer getragen. Wie sie Künnekes quicklebendige, brillant instrumentierte, mit Anklängen an Humperdinks Hänsel und Gretel und gleichzeitig mit dem harmonischen und rhythmischen Standard der 20er Jahre angereicherte Partitur realisierten, war schon die glückliche Reise wert – aber das ist schon ein anderes Künneke-Stück.

Frank Piontek, 29.7. 2021

Fotos: ©Ludwig Olah

GOECKE / GODANI / MONTERO

Premiere: 10.7. 2021

Vor einigen Jahren konnte man in einer nordoberfränkischen Tageszeitung anlässlich einer Rezension eines Werther-Balletts die Behauptung lesen, dass „Liebe“ nicht getanzt werden könne. Die Meinung der Rezensentin war ungefähr so sinnvoll wie die Aussage, dass man „Liebe“ mit Worten wiederzugeben vermag. Natürlich kann man „Liebe“ tanzen, und dies schon deshalb, weil der Begriff so viele Bedeutungen, dass er nicht mit ein, zwei Schritten dargestellt werden kann. Ja: „Liebe“ kann schon deshalb eher getanzt als verbalisiert werden, weil sie eine Sache der Geste und des Ausdrucks und weniger einer Behauptung ist. Warum denn gibt es so viele Ballette und Tanztheater-Abende, in denen das, was wir gemeinhin unter „Liebe“ verstehen – getanzt wird?