www.theater-bielefeld.de

Vivan und Ketan Bhatti

Berlin Alexanderplatz

Uraufführung: 4. September 2022

Besuchte Aufführung: 11. September 2022

Auf der Suche dem passenden Opernstoff greifen zeitgenössische Komponisten gerne auf klassische oder aktuelle Dramen (Christian Josts „Egmont“ und „Die arabische Nacht“) oder Filme zurück (Ludger Vollmers „Lola rennt“ und „Gegen die Wand“). In den letzten Jahren werden auch verstärkt Romane als Opern auf die Bühne gebracht. 2019 kamen zum Beispiel die Fontane-Opern „Oceane“ (Detlev Glanert) und „Effi Briest“ (Siegfried Matthus) zur Uraufführung. Selbst vor ganz dicken Wälzern wie Jonathan Littells „Die Wohhgesinten (Hector Parra) oder Hans Falladas „Wolf unter Wölfen“ (Soren Nils Eichberg) schrecken Komponisten nicht zurück und machen daraus teilweise sogar beachtliches Musiktheater. Am Theater Bielefeld kamen jetzt die über 500 Romanseiten von Alfred Döblins „Berlin Alexanderplatz“ in der Vertonung der Brüder Vivan und Ketan Bhatti als dreistündige Oper auf die Bühne.

Librettistin Christiane Neudecker wird durch die Romanform der Vorlage zu zwei ungewöhnlichen Setzungen inspiriert: Alfred Döblin führt als Erzählerfigur selbst durch das Stück. Weil die Großstadt Berlin für die Librettistin selbst eine Akteurin ist, wird sie in Form eines gemischten Sprech- und Singchores aktiv, der die Geschichte Franz Biberkopf immer wieder kommentiert.

Dieser Ansatz des Kommentierens und Erzählens ist auf der einen Seite originell und prägt die Struktur und den Ablauf des Stückes entscheidend. Gleichzeitig hat man in der Aufführung oft das Gefühl, dass es besser wäre, die Geschichte ausschließlich über das Spiel und den Gesang der Hauptfiguren auf die Bühne zu bringen.

Neudecker konzentriert sich auf das Verhältnis des entlassenen Totschlägers Frans Biberkopf zu seiner Geliebten, der Prostituierten Mieze, und seinem Gangsterfreund Reinhold, der dafür verantwortlich ist, dass Franz seinen Arm verliert und später sogar Mieze ermordet.

Die Brüder Vivan und Ketan Bhatti, die regelmäßig gemeinsam komponieren, haben eine vielschichtige und abwechslungsreiche Musik mit geräuschhaften Orchesterklängen und atonalen und expessiven Ariosi geschrieben. Das Schlagwerk und die Bläser sind groß besetzt, sodass sie gegenüber den Streichern die Oberhand behalten. Vieles harmonisiert trotz des Stilmixes gut. Wenn dann aber auch noch elektronische Klänge auf dem Synthesizer eingespielt werden, ist dies ein ganz anderer Klangkosmos.

Es gibt viele wirkungsvolle Szenen, die spannend aus der Dramatik des Textes und der Geschichte entwickelt werden. Andererseits gibt es dann aber auch Abschnitte, in denen nichts passiert und die Intensität der Musik nachlässt. Dirigentin Anne Hinrichsen führt Sänger, Chor und Orchester sicher durch die komplexe Musik und lässt diese ganz natürlich fließen.

Manchmal hat man den Eindruck, mit dieser Oper wolle man Franz Biberkopf nach Bergs „Wozzeck“ und Rihms „Lenz“ als weiteren großen Schmerzensmann des Musiktheaters präsentieren. Die beiden genannten Opern konzentrieren die gesamte Geschichte aber auf gut 90 Minuten und sind damit wesentlich packender als das Dreistunden-Opus der Bhatti-Brüder.

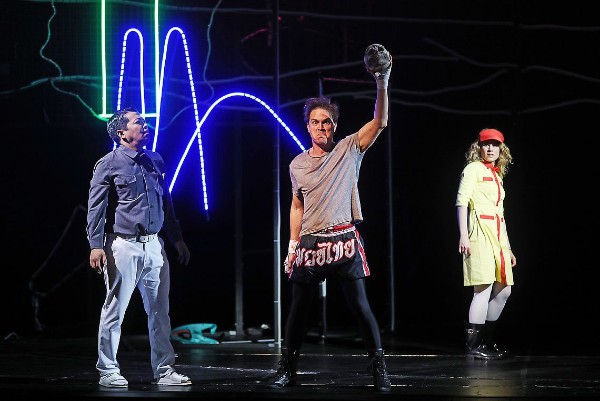

Prägend für die Uraufführungs-Inszenierung ist das Bühnenbild von Okarina Peter und Timo Dentler, die vor allem die Untermaschinerie und die Podien nutzen, um den Boden zu gestalten und Personen auf- und abtauchen zu lassen. Gekachelte weiße Wände schaffen immer wieder Klinikatmosphäre. Regisseur Wolfgang Nägele erzählt die Geschichte mit glaubhaften Figuren auf die Bühne, wobei der Straftäter und Mitläufer Franz Biberkopf zu einer Figur wird, mit der man mitfühlen kann.

Evgueniy Alexiev, der die anspruchsvolle Hauptrolle singt, beeindruckt mit der Überzeugungskraft, mit der er den Biberkopf verkörpert und seinem kraftvollen und drahtigen Bariton. Mit elegantem Tenor singt Lorin Wey den schmierigen Gangster Reinhold. Mit selbstbewusstem Sopran singt Lou Denés die Mieze. Schauspieler Thomas Wolff gibt den Erzähler Alfred Döblin als klugen Analytiker.

Insgesamt ist diese Uraufführung ein bemerkenswerter Versuch einen der großen deutschen Romane des 20. Jahrhunderts auf die Opernbühne zu bringen, wobei die Dramaturgie des Werkes einige Schwächen aufweist.

Rudolf Hermes, 17.9.22

Christian Jost

Egmont

Deutsche Erstaufführung: 29. April 2022

Besuchte Aufführung: 27. Mai 2022

Aribert Reimann ist unbestritten der Alt- und Großmeister der deutschen Gegenwartsoper, doch mit Detlev Glanert, Manfred Trojahn und Christian Jost hat sich eine mittlere Generation der Opernkomponisten etabliert, die regelmäßig hochkarätige neue Werke vorlegen, die von großen Häusern uraufgeführt werden. Christian Josts „Egmont“ wurde im Februar 2020 am Theater an der Wien uraufgeführt und kam nun am Theater Bielefeld zu deutschen Erstaufführung.

Eigentlich hatte Jost zum Beethoven-Jubiläum 2020 eine Oper über den Komponisten schreiben sollen, doch dann entschied er sich für einen Stoff, der Beethoven besonders am Herzen lag, hat der doch selbst eine Schauspielmusik zu Goethes Drama geschrieben. Der in Kleve aufgewachsene und in Berlin lebende Autor Christoph Klimke, der auch mehrfach mit Johann Kresnik gearbeitet hat, schrieb das Libretto, in dem er die Figuren aus Goethes Drama weiter verdichtet und zuspitzt: So wird aus Egmonts Geliebter Klärchen eine selbstbewusste und emanzipierte Klara. Die milde Regentin Margarete von Parma wird nun im Auftrag des Herzogs von Alba ermordet.

Christian Jost hat 90 Minuten höchst intensive Musik komponiert. Jede der 15 prägnanten Szenen hat zwar ihre eigene Charakteristik, aber insgesamt schreibt Jost eine Musik, die sich stets auf dem höchsten Spannungsniveau bewegt. In der klanglichen Stärke und der dunklen Dramatik der Klänge fühlt man sich oft an Werke György Ligetis oder Krzysztof Pendereckis aus den 60 Jahren erinnert. Ungewöhnliche Spieltechniken der Streicher und viel Schlagwerk lassen die Musik gefährlich brodeln und zucken. Generalmusikdirektor Alexander Kalajdzic koordiniert Josts großen Apparat eindrucksvoll.

Die Musik lässt nie Langeweile aufkommen und fesselt den Zuhörer. Jost komponiert hier so großformatig, als hätte er für ein Opernhaus mit den Dimensionen der Deutschen Oper Berlin oder der Bayerischen Staatsoper geschrieben. Die sechs Hauptfiguren sind genau gezeichnet, mit expressiven Melodien ausgestattet, und auch der Chor ist stark gefordert. In weit gespannten Ensemble und Chornummern lässt Jost hier sogar die Madrigal-Tradition durchschimmern, die während der Lebenszeit des historischen Egmont prägend für die europäische Musik war.

In der Titelrolle ist Alexander Kaimbach zu erleben, der in Bielefeld schon als Gustav von Aschenbach und Loge beeindruckt hat. Seine Mischung aus lyrischem und Charaktertenor kann er in dieser Partie sehr gut einsetzen. Mit biegsam schneidendem Bariton gestaltet Evgueniy Alexiev den machtgierigen Herzog Alba. Dusica Bijelic, welche als Klara besetzt ist, ist in der besuchten Vorstellung indisponiert und spielt ihre Rolle nur. Als Gast von der Oper Köln singt Emily Hindrichs die Partie. Da sie aber aus einer zurückgesetzten Seitenloge neben dem Orchestergraben singt, kann sie ihre Stimme nicht richtig zur Geltung bringen, wie man es von ihrer Kölner Auftritten in Zimmermanns „Die Soldaten“ kennt.

Iris Vermillion klingt als Margarete von Parma zu kehlig. Sehr beeindruckend sind Yoshiaki Kimura mit kräftigem Bass Margaretes bösen Sekretär Machiavelli. Mit der Partie von Albas Sohn Ferdinand hat Jost eine gelungene Hosenrolle komponiert, die von Marta Wryk klangvoll umgesetzt wird.

Die Regie von Nadja Loschky ist sehr werkdienlich und auf erfreuliche Weise unauffällig, weil sie die Figuren aus dem Geist der Musik heraus entwickelt. Der mit schwarzen Schleiern strukturierte Bühnenraum von Anna Schöttl entspricht der Düsternis von Josts Klängen.

Freunden der zeitgenössischen Oper wird ein Besuch in Bielefeld unbedingt empfohlen, denn hier ist eindrucksvoll zu erleben, wie zeitgenössisches Musiktheater funktionieren kann. „Egmont“ ist noch am 15. und 25. Juni zu sehen.

Rudolf Hermes, 30. Mai 2022

Märchenstunde

Rusalka

Premiere: 27.11.2021

besuchte Vorstellung: 01.12.2021

Lieber Opernfreund-Freund,

Antonìn Dvoraks Dauerbrenner Rusalka ist derzeit am Theater Bielefeld zu sehen. Was als beschauliches Märchen beginnt, endet in der Inszenierung nach einem Konzept von Jörg Weinöhl in kulissenloser Trostlosigkeit. Sängerisch lassen vor allem die Gäste aufhorchen.

Frei von jeder tiefenpsychologischen Deutung zeigt Nick Westbrock die Geschichte um das Geisterwesen Rusalka, das, um ihre Liebe zu erfüllen, jedes Opfer bringt. Doch endet sie nach der Zurückweisung durch den Prinzen als Irrlicht, bevor sich der Geläuterte zum tötenden Kuss in ihre Arme wirft. Zwei Kinder malen Bilder auf den Boden des Bielefelder Theaters, wie zufällig entsteht so die Erzählung. An sich ist das ein guter Ansatz, der das Märchen Märchen sein lässt – und doch will die Lesart mich nicht so richtig packen. Vielleicht ist einfach nicht konsequent genug erzählt. Vielleicht fehlen mir dann aber zum Märchen dann doch die märchenhaften Bilder. Zwar sind die Kostüme von Marie Louise Otto und Irina Spreckelmeyer durchaus ansehnlich und symbolträchtig, Rusalkas Kleid mit seinen zahlreichen Volants irgendwie an Wasser erinnernd und der Wassermann mit seinen übergroßen Taschen, in der er dauernd seine Hände hat, irgendwie zur Untätigkeit verdammt. Doch die fremde Fürstin, die dem Prinzen die Leidenschaft und das Feuer bieten soll, das er bei der kühlen Rusalka vergeblich sucht, vermag in Gummistiefeln und Netzstrümpfen allenfalls Fetischisten zu entflammen. Da überzeugt die Bühne – vielleicht gerade wegen ihrer Schlichtheit – mehr. Wenn Rusalka im Schlussbild dann den letzten der halbdurchsichtigen Vorhänge herunter reißt, die während der vorangegangenen zwei Stunden mithilfe der Videoeinspielungen von Sascha Vredenburg einen Hauch Mystik gezaubert hatten, und so die Bühne vollkommen der Kulissenlosigkeit preisgibt, zeigt das das Drama der jungen Seele in eindrucksvollem Bild.

Stimmlich beeindrucken kann mich vor allem die Ježibaba von Joanna Motulewicz. Die junge Sängerin ist in ihrer Mischung als Cruella de Vil und Morticia Addams, als die Otto und Spreckelmeyer sie zeigen, nicht nur eine Augenweide. Sie verfügt über einen farbenreichen, dämonischen Mezzo voll obskurer Tiefe und eine umwerfende Bühnenpräsenz und verkörpert glühende Leidenschaft. Als Prinz hätte ich sofort SIE gewählt. Der hält sich aber ans Skript und schwankt zwischen den beiden Ensemblemitgliedern Katja Starke als stimmgewaltiger Fürsten und Dušica Bijelić als kühler Rusalka. Die Serbin ist mir aber als halbmenschliches Wesen zu energisch und stimmlich überhaupt nicht zerbrechlich, wäre sicher eine exzellente Elsa, ist mir aber hier über weite Strecken zu wenig zart. Dabei spielt sie ganz hervorragend und arbeitet physisch die Zerrissenheit ihrer Figur ganz wunderbar heraus. Die immer wieder mahnenden Worte ihres Vaters, des Wassermannes, kommen in meiner Vorstellung wiederum weitaus unerbitterlicher und wuchtiger über den Graben als das, was Moon Soo Park zeigt. Dafür gefällt mir Michael Siemon als Prinz ausgesprochen gut, zeigt strahlende, kraftvolle Höhen und immensen Ausdruck. Zwar klingt er sehr nach „deutschem Fach“, das mag aber auch daran liegen, dass man in Bielefeld auf Deutsch (und übertitelt) singt. Cornelie Isenbürger und Frank Dolphin Wong geben ein hinreißendes Gespann aus Küchenmädchen und Förster und komplettieren so die Solistenriege.

Dvoráks folkloredurchzogene Partitur ist bei der Kapellmeisterin Anne Hinrichsen in besten Händen. Voller Leidenschaft legt sie die slawischen Klänge ebenso deutlich frei wie die mystischen – da verzeihe ich gerne so manchen knirschenden Einsatz der Bielefelder Philharmoniker. Sie merken, lieber Opernfreund-Freund, ich tue mir schwer mit einem abschließenden Urteil zu dieser Produktion, zu ambivalent sind die Eindrücke des Abends, irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch – oder damit doch auch irgendwie Rusalka.

Ihr

Jochen Rüth

03.12.2021

Die Fotos stammen von Bettina Stöß.

Marvin Hamlish

The Goodbye Girl

Premiere: 2. Oktober 2021

In Deutschland kennt man Marvin Hamlish hauptsächlich als Komponisten des Musicals „A Chorus Line“ und der Film-Musik zu „Der Spion, der mich liebte“. Sein Musical „The Goodbye Girl“ auf ein Textbuch von Neil Simon wird aber nur sehr selten gespielt. Das Theater Bielefeld, das unter der Leitung von William Ward Murta regelmäßig Klassiker und Raritäten des Genres zeigt, brachte das Stück jetzt unter großem Beifall des Publikums heraus.

Vorlage des Musicals, das 1993 uraufgeführt wurde, ist der Film „Der Untermieter“ mit Richard Dreyfuss aus dem Jahr 1977: Die alternde Tänzerin Paula McFadden und ihre Tochter Lucy werden zum Beginn des Stückes von Paulas Lebensgefährten verlassen. Als neuer Untermieter gesellt sich der Schauspieler Elliot Garfield dazu. Aus der anfänglichen Abneigung zwischen Paula und Elliott wird dann aber Anziehung und beide werden schließlich ein Paar. Unter feministischen Gesichtspunkten ist diese Story, in der es bloß darum geht, ob eine verlassene Frau wieder einen neuen Mann bekommt, natürlich ziemlich simpel gestrickt. Neil Simons pointierte Dialoge und Marvin Hamlishs Musik machen aus der Geschichte jedoch ein sehenswertes Stück.

Regisseur Thomas Winter bringt eine flotte und unterhaltsame Inszenierung auf die Bühne, bei der die zwei Stunden und 45 Minuten Aufführungsdauer wie im Flug vergehen. Die Dialogszenen werden hier nie zum Füllmaterial zwischen zwei Musiknummern, sondern machen Spaß. Ausstatter Sebastian Ellrich bringt Paulas Wohnung mithilfe mehrerer Würfel aus Stahlstreben und Neonleuchten ebenso einfach wie optisch stark auf die Bühne. Da die Drehbühne genutzt wird, laufen die Szenenwechsel wie am Schnürchen.

William Ward Murta lässt die Bielefelder Philharmoniker im Bigband-Sound groß aufspielen. Dank Choreograf Dominik Büttner wird auch viel getanzt, jedoch nicht so synchron, wie es zu wünschen wäre. In den nachdenklichen Songs dominieren die Streicher. Die Regie beschränkt sich in diesen Momenten darauf Paula, die von Fredrike Haas verkörpert wird, an der Rampe ins Publikum singen zu lassen. Das reicht aber schon, damit die Songs ihre Kraft entfalten können. Die Hauptdarstellerin singt ihre Partie als selbstbewussten Charakter mit voller Stimme.

Als quirlige Tochter Lucy ist Romina Markmann zu erleben. Nikolaj Alexander Brücker spielt mit leichter Hand den Elliott Garfield und gefällt dabei mit seinem leichten und wendigen Tenor. Als schlagfertige Hausbesitzerin Mrs. Crosby hat Amanda Whitford einige starke Auftritte. Carlos Horacio Rivas sorgt vor allem als durchgeknallter ungarischer Regisseur für Heiterkeit, der die männlich-weibliche Seite von Shakespeares „Richard III.“ zeigen möchte, was Nikolaj Alexander Brücker zur Begeisterung des Bielefelder und zum Entsetzen des fiktiven New Yorker Publikums gelingt.

Mit dieser Produktion von „The Goodbye Girl“ bietet das Bielefelder Theater eine überzeugende und unterhaltsame Aufführung eines selten gespielten Musicals.

Rudolf Hermes, 8.10.21

Bilder (c) Theater Bielefeld

Peter Eötvös

Paradise Reloaded (Lilith)

Premiere: 18. Januar 2020

Wenige Opern haben solch eine ungewöhnliche Entstehungsgeschichte: Im Februar 2010 bringt die Bayerische Staatsoper „Die Tragödie des Teufels“ von Peter Eötvös auf ein Libretto von Albert Ostermaier zur Uraufführung. Das Stück fällt bei der Presse durch, erlebt aber immerhin 10 Aufführungen in München. Eötvös scheint aber selbst unzufrieden zu sein, lässt sich von Ostermaier zwei neue Szenen schreiben, richtet den Text gemeinsam mit seiner Frau Mari Mezei ein und komponiert eine ganz neue Musik. Die Oper wird unter dem Titel „Paradise Reoladed (Lilith)“ im Oktober 2013 an der Neuen Oper Wien uraufgeführt und danach in Budapest und Chemnitz nachgespielt. Nun wagt sich das Theater Bielefeld an diese Oper und Komponist Eötvös adelt die Premiere mit seiner Anwesenheit.

Ostermaier und Eötvös erzählen eine apokryphe biblische Geschichte von Adams erster Frau Lilith: Diese wird nicht aus Adams Rippe geschaffen, sondern als gleichberechtigte Partnerin Adams. Lucifer geht mit Adam eine Wette ein und führt ihn durch die Geschichte der Menschheit und ihre Verbrechen, was dazu führt, dass Adam diese durch seinen Selbstmord verhindern will. Doch Evas Schwangerschaft lässt Hoffnung in ihm keimen.

Lilith ist zwar die Titelfigur dieser Oper und laut Eötvös geht es hier auch um die Frage, ob die Frauen gleichberechtigt gewesen wären, wenn die Bibel Lilith als Adams Frau präsentiert hätte. Jedoch wird bei dieser Oper, obwohl sie der zweite Versuch zum gleichen Thema ist, nicht klar, was der zentrale Konflikt und die Botschaft an den Zuschauer ist. Mal steht der Teufelspakt, mal Adams Reise durch die Geschichte der Menschheit, mal Lilith im Mittelpunkt, aber der rote Faden fehlt.

Trotzdem schreibt Eötvös eine Musik, die plastisch, stark und bildkräftig ist. Immer wieder lauscht man fasziniert seinen Klängen und ganz vergisst dabei, auf die Übertitel zu schauen und über die Geschichte nachzudenken. Dirigent Gregor Rott bringt die Musik sehr energiegeladen zu Gehör, jedoch überrascht, dass die Sängerinnen Mikroports tragen, um gegen das Orchester anzukommen. Ein solch erfahrener Komponist wie Eötvös, der auch selbst als Dirigent aktiv ist, müsste seine Klangvorstellungen auch umsetzen können, ohne die Sänger zu übertönen.

Trotzdem bieten die Sänger treffende Rollenporträts: Frank Dolphin Wong ist ein scharf und stark artikulierender Lucifer, Lorin Wey singt den Adam mit weicher lyrischer Stimme, die viel Kopfresonanz besitzt. Veronika Lee lässt als Eva die Koloraturen blitzen. Sehr genau artikuliert Nohad Becker in der Rolle der Lilith, jedoch bräuchte die Rolle mehr dramatische Intensität. Das Trio der Engel ist mit Seung-Koo Lim, Caio Monteoiro und Enrico Wenzel trefflich besetzt.

Die Regie hat, ähnlich wie das Libretto, das Problem, dass nicht richtig klar ist, welche Geschichte im Zentrum steht. Regisseur Wolfgang Nägele bringt mit den spielfreudigen Darstellern genau gezeichnete Charaktere auf die Bühne, aber die Reise durch die Menschheitsgeschichte spielt vor einem roten Vorhang, ohne dass die Geschichte klar konkretisiert und verortet wird.

Vom Bielefelder Publikum gibt es aber trotzdem einhelligen Jubel für alle Akteure und das Regieteam. Besonders gefeiert wird Komponist Peter Eötvös.

Bilder (c) Bettina Stöß

Rudolf Hermes, 26.11.2022

AIDA

Premiere vom 30.11.2019

Mit ihren Augen...

Es wirkte nahezu wie eine szenische Umsetzung der Handlung in die Welt der Nordmänner, ins legendäre Land von Game of Thrones. Dunkel gekleidete Gestalten haben das Sagen und die helle, sklavisch anmutende, Kleidung tragen die Gefangenen. Eine von denen ist Aida. Eine düstere, oft mit drastischen Mitteln versehene, Inszenierung der Verdioper, die am vergangenen Samstag ihre Premiere im Theater Bielefeld hatte. Regisseurin Nadja Loschky erzielte durchaus berührende Momente in dieser Welt voller Gewalt, Hass und Eifersucht, aber manches blieb auch im Dunkeln der Drehbühne verborgen. Zu den berührenden Momenten gehörte ganz sicher das Ende der ersten Szene, in denen eine großartige Elizabeth Llewellyn in der Titelpartie als zerrissene Frau zwischen den Welten verzweifelt ihr „Numi, pietà del mio soffrir!“ gesungen hat.

Hier war besonders erkennbar, dass es in dieser Inszenierung darum gehen soll, die Geschichte der Aida aus ihrem Blickwinkel zu erzählen. Eine Herangehensweise in der Opernregie, die nicht neu ist, die manches neu beleuchten, aber auch ebenso der Gefahr der Umdeutung des ursprünglichen Stoffes unterliegen kann. Eine durchaus interessante Inszenierung dieses Opernklassikers, besonders dann, wenn Regisseurin Loschky Aidas und Amneris‘ jeweilige Zusammentreffen in den szenischen Focus stellt. Und diese Begegnungen hatten es in sich: Elizabeth Llewellyn und Katja Starke waren zwei überragend spielende und singende Darstellerinnen dieser Rivalinnen um den begehrten Radames. Das Publikum sah es ebenso und feierte beide für ihre Leistungen. (Rezension der)

Ein musikalischer Klassiker der gesamten Operngeschichte ist und bleibt der Triumphmarsch in Aida. Der Krieger Radames kehrt als Sieger zurück nach Ägypten, hat Gefangene gemacht – unter anderem den Anführer der besiegten Äthiopier, Amonasro, Vater der Aida – und das Volk, die Tempelpriester. der König und die Königstochter feiern ihn dafür. Aida selbst muss „im Staub“ neben der verhassten Rivalin, der Königstochter Amneris, kauern und dieser Szene beiwohnen. Verdi hat hier eine ganz besonders starke Szene erschaffen, die im Grunde alles über Aidas Seelenleben ausdrückt. Sie kauert vor den Trümmern ihrer Träume und ihres Lebens und feiert den scheinbaren Verursacher auch noch dafür.

Diesen Moment gestaltet Nadja Loschky auf nahezu beklemmende Weise. Während der gesamten Szene ist der Chor hinter einem durchschimmernden Vorhang schemenhaft erkennbar, dazu dreht sich ein Teil der Bühne weiter und es tauchen dabei auch die gefangenen genommen Äthiopier auf, mit Säcken über den Köpfen, ihrer Individualität beraubt. Aida sieht sich alles mit versteinert wirkendem Blick an. Ihre Mimik spiegelt dabei zunächst ihre aufgeregte Freude über die Rückkehr des Geliebten wieder, dann ihr Entsetzen, ihre Ohnmacht und letztlich ihre Trauer. Um dies dem Publikum vermitteln zu können, lässt Nadja Loschky einen minutenlangen Film des ausdrucksstarken Gesichtes der Titelheldin in Übergröße auf den Gazevorhang projizieren. Loschky zeigt uns Aidas Leiden während des feierlichen Triumphmarsches auf diese Weise höchst eindrucksvoll und miterlebbar. Für mich einer der nachhaltigsten Eindrücke dieser Inszenierung.

Die Inszenierung verzichtet auf alles ägyptisch anmutende und setzt ihre Akzente auf die handelnden Hauptpersonen des Dramas: Aida, Amneris und Radames. Alle drei mit unterschiedlichen Ängsten und Zweifeln behaftet und letztlich unfähig, aus eigener Kraft daran etwas zu ändern. Die scheinbar schwächste in diesem Trio, Aida, wird letztlich die eigentlich Starke sein. Das Bühnenbild (Bühne: Ulrich Leitner, Kostüme: Irina Spreckelmeyer) wirkt wie aus der Zeit gefallen. Es erinnert an alte Gemäuer einer Festung oder Burg, hat aber auch Neonröhren an der Wand, dazu umkreist die Mitte der Bühne ein fast das gesamte Stück andauerndes Drehbühnenteil das Geschehen. Auf diesem fahren die Akteure rein und auch wieder raus aus der Handlung. Oder es wird, wie in der Nilszene mit Aida und Amonasro, als Schlachtfeld mit Totenschädeln übersät, um Aida so bewusst zu machen, welch schwere Verantwortung sie in diesem Moment zu tragen hat. Denn sie soll ihren Geliebten dazu bringen, den geheimen Weg der kriegerischen Ägypter zu verraten. Aber immer dann, wenn zu viele Requisiten auf der Bühne und dem Drehteil auftauchen, wirkt das Geschehen unruhig. Letztlich muss nicht stets plastisch erklärt werden was gerade in diesem Moment der Oper passiert. Oder doch?

Zunächst war ich mir anfangs unsicher, was Loschky damit aussagen will. Aber je mehr ich über diese Regiearbeit nachdenke, komme ich zu dem Schluss, dass sie Verdis psychologisiertes Drama um die Königstochter Aida, nun Sklavin der Ägypter, an entscheidenden Stellen der Oper auf bemerkenswerte Weise schlüssig macht. Ob dies auch bei der Partie des Königs gelingt, ist mir allerdings weiterhin fraglich. Dieser wird von einem Darsteller stumm dargestellt, während drei scheinbare Hofschranzen ihn umgarnen und einer davon die Gesangspartie übernimmt. Und dies (Yoshiaki Kimura) im übrigen ausgezeichnet! Aber in AIDA ist es sicher auch so, dass der König der Ägypter nicht Herr seiner Entscheidungen ist. Das ihn umgebende Priestertum ist zu mächtig.

So wird aus Verdis AIDA ein Kammerspiel aus dem Blickwinkel der Hauptperson dieser Oper. Aber gleichzeitig mit ihr mittendrin. In Bielefeld zu einer Zeit angesiedelt, die an mittelalterliche Sagenwelten erinnert, aber auch deutliche Bezüge in die Neuzeit hat. Eine dramatische Dreiecksbeziehung, wie sie sich zu jeder Zeit und an allen Orten begeben haben könnte. Ausgang stets dramatisch. Denn bei dreien ist meist eine(r) zu viel.

Auch wenn vielleicht die Inszenierung nicht für alle schlüssig und überzeugend gewesen sein sollte, so war sich das Publikum doch bei der musikalischen Umsetzung von Verdis bedeutender Oper recht einig.

Aida gilt als eine der meistaufgeführtesten Opern überhaupt. Der Erfolg einer Aufführung dieser Oper steht und fällt letztlich auch, und irgendwie immer, mit der Solistin der Hauptpartie. In Bielefeld ist man in der besonderen Lage, eine derzeit auch an der New Yorker Metropolitain Opera engagierte Sopranistin für diese Partie gewonnen zu haben. Zudem gab sie ihr persönliches Rollendebüt. Elizabeth Llewellyn hatte sich das Theater Bielefeld für ihr Rollendebüt als Aida ausgesucht. Und sie hat damit dem Theater ein Geschenk gemacht. Denn ihre Interpretation dieser Partie war in höchstem Maße ausdrucksvoll, berührend, und gesanglich von allererster Güte. Sie war zu jeder Zeit Mittelpunkt dieser Inszenierung, selbst dann, wenn sie nichts zu singen hatte. Ihre Gestik, ihre Körpersprache, waren immer wie ein Spiegel ihrer Interpretation der Aida. Großartig und eindringlich gesungen ihre Soloszenen, überragend in den Ensembles. Wie sie mit stimmlichen Mitteln den Gefühlen der Aida Ausdruck verlieh war ein Erlebnis. Ein wirklich großartiges Debüt als Aida, für das sie vom Premierenpublikum mit Ovationen gefeiert wurde. BRAVO!

Als ihre „Gegenspielerin“ Amneris hatte Katja Starke aus dem Ensemble des Bielefelder Theater einen ganz großen Abend! Mit ungemein viel Ausdruck und kraftvoller Stimme, besonders in den tieferen Lagen der Partie, versah sie diese herausfordernde Rolle der ägyptischen Königstochter. Als Darstellerin war sie der Aida eine ebenbürtige Rivalin. Ihre Gesten, ihre Gesichtsausdrücke – alles war Amneris! Beklemmend und höchst eindringlich ihre Gerichtsszene, an deren Ende sie die Priester verflucht. Das war große Oper! Ohne Frage, dass auch sie im Zentrum des begeisterten Jubels des Publikums stand.

Neben diesen beiden überragenden Frauen hatten es die Männer dann doch etwas schwerer.

Als Radames stand der Tenor Arthur Shen auf der Bühne und vermittelte die Ausweglosigkeit der Partie mit seinen darstellerischen Mitteln überzeugend. Die kräftezehrende Partie des ägyptischen Kriegers legte er behutsam und gesanglich solide an und focussierte sich dabei auf die Spitzentöne, mit denen Verdi bei Radames bekannterweise nicht geizte. Evgueniy Alexiev als Amonasro wusste besonders in der Nilszene zusammen mit Aida zu überzeugen. Sehr eindrucksvoll dabei seine Darstellung als stolzer, aber gefangengenommener, König und Anführer der Äthiopier. Moon Soo Park und besonders Yoshiaki Kimura als Ramphis und als (singender) König stark in ihren jeweiligen Partien. Die kleineren Partien der Oper durchweg adäquat und gut besetzt.

Was wäre eine Aufführung der AIDA ohne Chor? Der Bielefelder Chor und Extrachor, unter der Leitung von Hagen Enke, bot eine überzeugende Gesamtleistung. Die Damen und Herren vom Chor waren in dieser Inszenierung sehr eingebunden und meisterten ihre Aufgabe großartig. Der Jubel des Publikums war ihnen sicher!

Bielefelds GMD Alexander Kalajdzic leitete die Bielefelder Philharmoniker spannungsgeladen und dramatisch angehend durch die Partitur. Dies wurde schon bei der Einleitung der Oper hörbar. Zudem arbeitete er auch die intimen Momente der Oper heraus und gab den Solisten viel Raum. Sehr sympathisch, dass er am Ende zum Schlussapplaus die Trompeter des Triumphmarsches mit auf die Bühne holte. Kalajdzic und die Philharmoniker durften sich ebenfalls über den großen Premierenzuspruch freuen.

Bilder (c) Bettina Stöß

Detlef Obens, 3.12.2019 - DAS OPERNMAGAGZIN

Ariane und Blaubart

Premiere: 02.03.2019

besuchte Vorstellung: 19.03.2019

Märchenhafte Rarität

Lieber Opernfreund-Freund,

Paul Dukas‘ hierzulande nahezu unbekannte musikalische Umsetzung des Blaubart-Stoffes Ariane und Blaubart ist derzeit am Theater Bielefeld zu erleben. Dabei überzeugt vor allem die musikalische Umsetzung unter der Leitung von GMD Alexander Kalajdzic.

Die Entstehung des Märchens von Blaubart lässt sich ziemlich genau auf das Jahr 1697 datieren, als Charles Perrault die Geschichte um den reichen Ritter aufschrieb, der seine Frauen umbringt und ihre Leichen in einem Raum seines Schlosses verborgen hält. Der jeweils nächsten Ehefrau übergibt er einen Schlüsselbund mit silbernen Schlüsseln zu seinen Schatzkammern und verbietet ihr, den goldenen Schlüssel, der die Schreckenskammer öffnet, zu benutzen. Hält sie sich nicht an sein Gebot, bringt er sie um und verwahrt ihre Leiche zusammen mit denen seiner anderen Frauen.

Der belgische Dichter Maurice Maeterlinck hatte bereits mit seinem Libretto für Debussys Pelléas et Mélisande großen Erfolg, als er sich dem Blaubart-Stoff zuwandte und ihn in mehrerlei Hinsicht veränderte. Zum einen erhält die aktuelle Frau des Ritters, der hier – wie schon bei Offenbach und später bei Bartok zum Herzog wird, einen Namen. Mit „Ariane“ weckt Maeterlinck direkt Assoziationen zur antiken Figur, die einst Theseus aus dem Labyrinth befreite. Das wird wichtig, denn bei Maeterlinck sind die Frauen Blaubarts nicht tot, sondern im verschlossenen Raum gefangen und Ariane will sie in die Freiheit führen. Sie sind jedoch hilflos, erweisen sich als nahezu lebensunfähige Prototypen der Femme fragile – einem zur Zeit des Fin de Siecle gängigen Gegenentwurf zur Femme fatale, was sich vor allem darin zeigt, dass sie von Ariane gar nicht befreit werden wollen. Sie bleiben lieber in der gewohnten Rolle, als mit Ariane in die Freiheit zu gehen. Paul Dukas, von dem man heutzutage vor allem seinen Zauberlehrling kennt, war ein überaus selbstkritischer Komponist und dazu noch glühender Wagner-Verehrer. So fließen in seiner Vertonung die Einflüsse anderer französischer Impressionisten wie etwa des gleichalten Claude Debussy ebenso ein wie Wagners Leitmotivik und doch bewahrt sich der 1865 in eine elsässisch-jüdische Familie hinein geborene Franzose seinen eigenen, farbenreichen Stil.

Der Regieansatz von Andrea Schwalbach thematisiert die Gegensätzlichkeit der selbstbestimmten Ariane-Figur und der übrigen Frauen Blaubarts, die sie von Nanette Zimmermann wie abgeranzte Barbiepuppen im Stil der 50er Jahre mit Petticoats und Turmfrisuren ausstaffieren lässt. Zimmermann zeichnet auch für die schiefen Bühnenaufbauten verantwortlich, die sich im dritten Akt in eine Art überdimensionalen Käfig verwandeln, ein toller Effekt. Herzog Blaubart wird schon im Libretto zur Nebenfigur, Andrea Schwalbach macht ihn nun gänzlich überflüssig, obwohl sie ihm, der da eigentlich nur als Stimme auftaucht, im ersten Akt eine Omnipräsenz gibt, die sie aber nicht mit Bedeutung füllt. Vielmehr wird die Figur, die in Bielefeld absolut nicht bedrohliches oder Angst einflößendes hat, eher zum Waschlappen – und die Furcht der Barbie-Frauen vor ihm absolut nicht nachvollziehbar. Sehr schön wiederum visualisiert die aus Frankfurt stammende Regisseurin Arianes Bemühungen, die Frauen von ihrem Puppendasein zu befreien. Die wiederum fühlen sich ohne Ketten und Make-Up nackt und versuchen im Gegenzug, die mit Hosenanzug und Kurzhaarfrisur betont selbstbewusst auftretende Ariane optisch in ein liebes Frauchen zu verwandeln. Dass Schalbach den zweiten Akt so wenig düster zeichnet, ist schade. Denn gerade das Obskure beim der Annährung dieser beiden Lebensentwürfe, das sich auch in der Musik Dukas‘ widerspiegelt, die wesentlich leiser daher kommt als in den beiden anderen Akten, wird so von Anfang an in gleißendes Licht gezerrt. Im letzten Bild schließlich verliert sich Schwalbach im Symbolismus, neigt dann zu wenig klarer Personenführung und Ariane scheint dabei gar nicht zu bemerken, dass ihre treue Amme nun ebenfalls die Gefolgschaft verweigert und auch lieber in Blaubarts Gefängnis zurückbleibt.

Musikalisch stemmt das Theater Bielefeld ausschließlich mit eigenen Kräften – und die brauchen sich keinesfalls verstecken. Allen voran meistert Sarah Kuffner die Titelpartie mit Bravour, überzeugt mit engagiert-intensivem Spiel und energisch daherkommendem, satten Mezzo. Sie verfügt über eine fesselnde Bühnenpräsenz und stemmt die Mörderpartie scheinbar ohne merkliche Anstrengung. Ein Genuss! Ihr zur Seite steht Katja Starke als oberflächlich-gierig gezeichnete Amme, die stimmlich schon fast ins Altfach gleitet, so profund und gewaltig ist ihr stimmliches Volumen. Moons Soo Park als Blaubart hinterlässt weit weniger Eindruck als Yoshiki Kimura, der mich bei seinem kurzen Auftritt als alter Bauer im letzten Bild vollends überzeug und auch Dorine Mortelmans, Melanie Kreuter und Hasti Molavian lassen bei der Gestaltung von Blaubarts Frauen keine Wünsche offen. Da ist Nohad Becker prima inter pares, der mit hinreißendem Farbenreichtum eine differenzierte Zeichnung von Sélysette gelingt.

Farbenreichtum zeichnet auch das genaue und reich facettierte Dirigat von GMD Alexander Kaladzic aus, der die Bielefelder Philharmoniker zu Höchstleistungen anspornt und sich Paul Dukas‘ Partitur mit größter Akkuratesse annimmt. Da wechseln sich impressionistisches Flirren und nahezu sphärisch Klingendes mit wuchtig-imposanten Passagen, dass das zuhören pure Wonne ist und sich mir mehr als einmal vor lauter wohligem Schauer die Nackenhaare hochstellen. Das Publikum ist gleichermaßen entzückt und bejubelt alle Mitwirkenden mit langanhaltendem Applaus und auch ich kann Ihnen einen Besuch dieser Rarität trotz nicht auf ganzer Linie überzeugender Regiearbeit wärmstens ans Herz legen.

Ihr Jochen Rüth 22.03.2019

Die Fotos stammen von Bettina Stöß

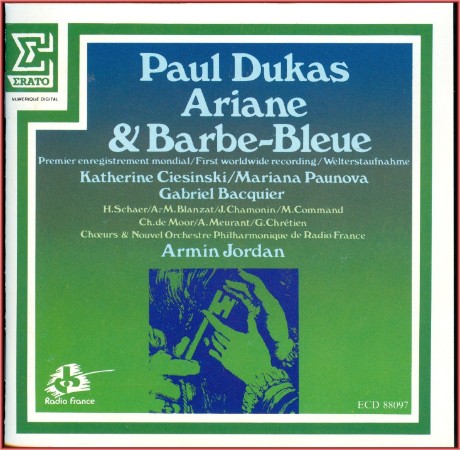

OPERNFREUND CD TIPP

Eine wirklich grandiose Aufnahme. Unbedingte Redaktionsempfehlung! Witzig: bei der alten Venyl Platten Gesamtaufnahme (3 Langspielplatten) ist eine Seite leer - also unbespielt. P.B.

Post Scriptum

Von der DVD aus Barcelona können wir nur dringend abraten, obwohl sie musikalisch gut ist, denn die Inszenierung ist völlig verblödet. Alles spielt in der Irrenalstalt - ich empfand es als rausgeworfenes Geld. Einzig wg. der gelungenen 5-Kanal-Tonqualität bei abgeschaltetem Bild genießbar. P.B.

Jake Heggie

Dead Man Walking

Premiere13. Januar 2019

Besuchte Vorstellung: 8. Februar 2019

TRAILER

Moderne Opern werden kaum nachgespielt, doch Jake Heggies „Dead Man Walking“, der 2000 in San Francisco uraufgeführt wurde, hat schon mehr als 50 Inszenierungen erlebt. Die deutsche Erstaufführung war 2006 an der Dresdener Semperoper, Hagen (2007) und Schwerin (2014) folgten. Nun präsentiert das Theater Bielefeld eine Neuinszenierung.

Der Erfolg dieser Oper dürfte nicht nur darin begründet sein, dass die Geschichte durch den gleichnamigen Film mit Susan Sarandon und Sean Penn bekannt ist und das Thema „Todesstrafe“ unter die Haut geht und zu Diskussionen anregt, sondern auch weil Komponist Jake Heggie eine griffige und emotional packende Musik geschrieben hat, die auf dem Boden der Tonalität begründet ist. In Bielefeld sorgt Dirigent Gregor Rot dafür, dass die Musik, trotz verschiedener Stile, die benutzt werden, zu einer Einheit wird.

Gelungen ist auch das Libretto von Terence McNally, das von Anfang an keinen Zweifel an der Schuld des Mörders Joseph de Rocher aufkommen lässt, gleichzeitig aber viele Personen zu Wort kommen lässt, um die Frage nach dem Sinn der Todesstrafe in den Raum zu stellen. Neben der Familie des Mörders vermitteln hier nämlich auch die Angehörigen seiner Opfer ihre Sicht der Dinge.

Die vielen Arien und Ensembles beweisen, dass dieses Stück kein theoretischer Diskurs, sondern eine echte Oper ist. Gleichzeitig hat man im ersten Teil, der anderthalb Stunden dauert, dass Gefühl, dass die eine oder andere Szene auch gekürzt werden könnte: Man versteht die Gefühle der Figuren nämlich gut und wenn die Figuren dann noch versuchen dem Publikum zu erklären, warum sie so fühlen, ist das überflüssig.

Jung-Regisseur Wolfgang Nägele, der lange Zeit bei Hans Neuenfels assistiert hat, bringt die Geschichte mit glaubwürdigen und realistischen Figuren auf die Bühne. Rätselhaft-surrealistische Brüche wie bei Neuenfels gibt es hier nicht. Bühnenbildner Stefan Mayer nutzt für die vielen Szenenwechsel ausgiebig die Drehbühne.

Zentrale Räume sind das Gefängnis, dass durch kaltes Neonlicht und hohe Wände formiert wird und der See, an dem das junge Paar ermordet wurde. Hier ist der See ein leuchtendes Oval.

Das Bielefelder Haus bietet eine starke Besetzung aus dem eigenen Ensemble auf: Nohad Becker gestaltet die Schwester Helen Prejean als selbstbewusste junge Frau und Singt mit großem fülligem Mezzo, der nie Probleme hat, über das Orchester hinweg zu singen. Todeskandidat Joseph de Rocher wird von Evgueniy Alexiev genauso drahtig und muskulös gesungen wie der sportliche Bariton auch aussieht.

Einen großartigen auftritt hat Katja Starke als die Mutter des Mörders, in der Szene, in der sie um Gnade für ihn bittet. Da beginnt sie in schüchternem Sprechgesang und steigert sich dann in groß strömende Kantilenen. Frank Dolphin Wong sang vor 12 Jahren in Hagen den Mörder, nun ist er der Vater des ermordeten Mädchens. Er spielt und singt seine Rolle mit großer Eindringlichkeit. Auch bei den vielen kleinen Partien ist man immer wieder von der gesanglichen Qualität überrascht.

Bei der Bielefelder Aufführung, die ein starkes Plädoyer für diese Oper ist, merkt man, dass dem Publikum die Geschichte unter die Haut geht. Bei einer zeitgenössischen Oper erlebt man das leider nur selten.

Zwei weitere Neuinszenierungen von „Dead Man Walking“ folgen noch in dieser Saison in Erfurt und Oldenburg. Beide Premieren finden gleichzeitig am 23. März 2019 statt. Wünschenswert wäre, wenn die deutschen Opernhäuser auch mal Heggies „Mobby Dick“ auf die Bühne bringen würden. Der hatte 2010 in Dallas Premiere und ist von diversen amerikanischen Häusern nachgespielt worden, aber noch nicht in Europa.

Rudolf Hermes 12.2.2019

Bilder (c) Carl Brunn

HÄNSEL & GRETEL

Premiere 1.. Dezember 201

Magische Opernmomente

Es kommt sicher auch nicht oft vor, das die Regie im Mittelpunkt des Premierenjubels steht und vom Publikum minutenlang gefeiert wird. Aber wer das Glück hatte am gestrigen Abend im Theater Bielefeld dabei sein zu dürfen, wird diesen Jubel für Jan Eßinger und sein Regieteam durchaus nachvollziehen können. Nach seinem fulminanten FAUST von Gounod, erst vor wenigen Wochen im Landestheater Detmold, nun in kurzer Folge eine zweite Regiearbeit, die begeistert, die berührt, die umwerfend war und die auf weiteres von diesem Regisseur neugierig macht. Im Sommer wird er anlässlich der Bregenzer Festspiele die Oper EUGEN ONEGIN (von Tschaikowsky) inszenieren. Die Bregenzer dürfen sich freuen! Mit HÄNSEL&GRETEL hatte das Theater Bielefeld gestern seine nächste Opernpremiere und ich lege mich fest: das war eine der großartigsten und unterhaltsamsten Aufführungen dieser Oper, die ich in fast 40 Opernjahren erlebt habe. Wenn Regie sich die Komposition verinnerlicht, wenn sie nicht versucht, allerlei in eine eigentlich simple, aber dennoch menschlich wichtige, Geschichte zu verarbeiten, was eigentlich dort nicht rein gehört, wer den Sängern auf der Bühne und dem Orchester im Graben zuhört – dem kann nur Gutes gelingen!

In der bescheidenen Hütte eines Holzhauers leben die Eltern mit ihren beiden Kindern Hänsel und Gretel. Eigentlich sollen die Kinder arbeiten, was tun für den Familienhaushalt. Aber sie sind Kinder, sie vergessen Pflichten und Aufgaben und tollen herum. Als irgendwann die Mutter völlig frustriert nach Haus kommt – denn wieder hat sie nichts was sie den Kindern und dem Mann am Abend servieren kann- wird sie wütend.

Sahra Kuffner als Mutter spielt diese in sich zerrissene Frau in beeindruckender Weise. Man sieht es ihr an, dass sie einerseits wütend auf die „faulen“ Kinder ist und andererseits, dass sie sich schämt, für das karge Leben das sie führen müssen. In ihrer Erregung jagt sie die Kinder hinaus, hinaus in den Wald. Und sie sollen sich nicht wagen ohne ein wenig Ernte wieder zurück zu kommen. Die Kinder verlassen traurig das Haus. Kurz darauf erscheint der Vater und hat eine Überraschung in seiner Tasche: Lebensmittel und Milch in fülle. Die Mutter freut sich, aber erkennt doch, dass sie einen schweren Fehler gemacht hat. Sie hat den Kindern die Schuld an ihrem verkorksten Leben gegeben und muss sich nun auch noch vom Vater anhören, dass der Wald gefährlich und auch tödlich für Kinder ist. Eine Hexe treibe ihr Unwesen. Und hier arbeitet die Regie sehr fein, sehr akzentuiert das Miteinander der Eltern aus. Die gesamte Szene über ist die Spannung spürbar.

Die Kinder irren auf ihrer Suche nach Früchten durch den Wald und verlieren alsbald die Orientierung. Zudem wird der Schnee immer heftiger. Die Bühne ist hier weit offen, in blau beleuchtet und der Schnee rieselt unablässig von oben herab. Diese stimmungsvolle Szenerie, wie auch schon das Elternhaus im ersten Teil hat Bühnen-und Kostümbildnerin Benita Roth höchst eindrucksvoll geschaffen. Und es sei hier vorweggenommen, auch der zweite Akt, der am Zuckerkuchenhaus der Hexe spielt ist ein Hingucker und belegt, dass ein Bühnenbild immer wichtig ist. Aber auch die Lichtregie. Für die sich Johann Kaiser verantwortlich zeigte.

Am Ende des ersten Akts legen sich Hänsel und Gretel zum Schlafen ins Moos und singen das Nachtgebet. Und dieser Moment ist große Oper. Jan Eßinger macht daraus einen magischen Moment. Er lässt die Wunschträume der beiden Kinder nach Familie und Geborgenheit für einen kurzen Augenblick anschaulich werden.Die Ergriffenheit im Publikum ist fühlbar und der Opernbesucher wird überwältigt von seinen Gefühlen in die Pause entlassen. Eine Regie, die die Schönheit und den Zauber dieses Momentes nicht stört, nein, die sie vielmehr durch ihre zurückgenommene Art sogar noch mächtiger werden lässt.

Natürlich will die böse Knusperhexe das Hänsel ein wenig fetter wird, damit sie ihn verspeisen kann. Im Moment erscheint er ihr zu mager. Mit einer List, Hänsel hält ihr anstatt seines Zeigefingers einen kleinen dünnen Stock hin, täuscht er die Hexe Rosina Leckermaul. (Stark gespielt und gesungen von Katja Starke). Und irgendwann, so will es ja die Mär von Hänsel und Gretel, landet die böse Hexe, die in Eßingers meisterhafter Inszenierung so herrlich an Frau Flodder erinnert, im Feuer. Hexe tot – alles gut, Aber auch hier arbeitet Jan Eßinger mit vielen kleinen Symbolen und Zeichen. Immer mehr wird klar, dass der Aufenthalt der beiden Geschwister Jahre dauerte und sie mit vielen andren Kindern, die teilweise aus ihrer Kinderkleidung sichtbar herausgewachsen waren, erwachsen geworden sind. Wenn am Ende der Oper die seit Jahren nach ihren Kindern suchenden und darüber grau gewordenen Eltern auftauchen und ein viel zu kleines Jäckchen von Gretel in Händen halten, wird klar, Hänsel und Gretel sind erwachsen geworden. Nicht nur körperlich, auch im Geiste, denn am Ende konnten sie den Eltern vergeben.

Und der Schlußgesang dieser Oper wurde der zweite magische Moment. Wieder fügt Regisseur Eßinger alles zusammen, was zusammen gehört und flutet das Theater mit Gefühlen!

Das in einer solch stimmigen und einfach schönen Inszenierung auch gut und stark gesungen wurde, liegt nah. Das Elternpaar, dargestellt von der fast schon dramatisch singenden Mutter der Sarah Kuffner und der gesanglich mächtig auftrumpfende Frank Dolphin Wong. als Vater. Die kleinen, aber wichtigen Rollen des Sandmännchens, des Taumännchens und der Spaziergängerin wurden von fast identisch wirkenden „Mary-Poppins“-Verschnitten beeindruckend vermittelt. Hier seien Ekaterina Aleksandroy, Dorine Mortelsmanns und Inger Franke genannt.

Die Knusperhexe, die wie schon an anderer Stelle beschrieben, ein wenig wie die berühmte Frau Flodder aus der ehemaligen Niederländischen Filmserie wirkte, machte Katja Starke, natürlich auch gesanglich, zu einem Kabinettsstückchen. Bravo für diese Leistung!

Die Geschwister Hänsel und Gretel wurden von Hasti Molavian und Nienke Otten eindrucksvoll gespielt und das wurde nur noch gesanglich getoppt. Ihr gemeinsames „Abendsegen“ war von allererster Güte, es traf die Zuschauer direkt ins Herz. Aber auch optisch entsprachen sie absolut den Vorstellungen, die man an diese beiden Märchenfiguren hat. Für beide ein großer Erfolg, ausgiebig bejubelt vom Publikum!

Die Kinder der Theaterballettschule, die Damen des Extrachores, die Kinder von junOS und die vielen Statisten rundeten das Opernerleben ab.

Diese anspruchsvolle Partitur erfordert vom Orchester und dem Dirigenten viel Einsatz, auch in Dramatik und besonders im gefühlvollen Spiel. Beim musikalischen Leiter des Abends, Alexander Kalajdzic, war die Oper in besten Händen. Er dirigierte die Bielefelder Philharmoniker stimmungsvoll, aber auch packend. Viel Applaus auch für den Dirigenten und das Orchester.

Fazit: Ein rundum gelungener Opernabend, nicht nur für Kinder, nein, eigentlich für alle, die Musik lieben. Verpackt in eine meisterhafte Inszenierung und gesanglich und musikalisch vom Feinsten. Ein großer Wurf des Theater Bielefeld zu dem nur gratuliert kann. Ein Besuch dieser Hänsel und Gretel – Aufführung ist absolut zu empfehlen!

Foto © Sarah Jonek

Detlef Obens 2.12.2018

Wolfgang Rihm

Jakob Lenz

Premiere: 9. Juni 2018

Während andere Opern nach ihrer Uraufführung schnell von den Bühnen verschwinden, erlebt Wolfgang Rihms „Jakob Lenz“ seit seiner Uraufführung vor 39 Jahren immer wieder Neuinszenierungen. Diese sind zwar nicht allzu häufig, machen das Stück aber ähnlich wie Aribert Reimanns „Lear“ zu einer verhältnismäßig erfolgreichen Oper. Nun wagte sich auch das Bielefelder Theater an die anspruchsvolle Partitur.

Basierend auf Wolfgang Büchners „Lenz“-Erzählung zeigt Librettist Michael Fröhling den Weg des Dichters in den Wahnsinn. Regisseurin Nadia Loschky entscheidet sich für eine Version, die nicht bloß im wirren Hirn der Hauptfigur oder einer Irrenanstalt spielt, sondern bei ihr mischen sich reale Szene mit Erinnerungen des Dichters. Die beiden weiteren solistischen Rollen, der Freund Kaufmann und der Pfarrer Oberlin sind reale Personen, die sich um Lenz kümmern.

In verschieden Szenen erinnert sich Lenz an seine Kindheit, seine Jugend und an die Beziehung zu Friederike Brion. Die SängerInnen der sechs Solostimmen, die so etwas wie die Stimmen in Lenzens Kopf sind und Statisten übernehmen diese Rollen. So entsteht aus der Oper, die auch vollkommen abstrakt deutbar ist, ein sinnvoller Spannungsbogen, und ein für das Publikum in seiner Konkretheit nachvollziehbare Geschichte; die aber nie banal wird.

Unterstützt wird die Regie auch durch den gelungenen Kontrast zwischen den historisierenden Kostümen von Irina Spreckelmeyer und dem abstrakten Raum von Ulrich Leitner, der aus einem Zylinder mit großen Türen besteht, vor dem mehrere große Steine liegen.

Die Partitur Rihms wurde zwar gerne mit dem Schlagwort „Neue Einfachheit“ versehen, davon ist das Stück mit seinen 11 anspruchsvollen Vokalparts sowie ebenso vielen virtuos gehandhabten Instrumenten weit entfernt. Zwar gibt es Volksliedanklänge und reduzierte Abschnitte, aber in vielen Momenten geht die Musik an die Grenzen dessen, was sängerisch und spieltechnisch möglich ist. Die Musiker aus den Reihen der Bielefelder Philharmoniker spielen unter dem Dirigat von Gregor Rott Rihms Musik mit großer Expressivität. Trotz der kleinen Besetzung entsteht ein gut gemischter abwechslungsreich–dramatischer Gesamtklang, in dem lediglich das Schlagwerk manchmal zu sehr heraussticht.

Das Sängerensemble wird von Evgueniy Alexiev angeführt, der sich mit maximalem stimmlichen und darstellerischen Einsatz in die Rolle stürzt. Wie er diesen brüchigen Charakter mit seinem lyrisch fundierten Bariton, der auch Raues nicht ausspart singt, beeindruckt. Mit kernigem Bass singt Moon Soo Park den Oberlin. Ein sängerisch wendiger Kaufmann ist Spieltenor Lorin Wey.

Etwas problematisch ist die Besetzung der sechs Gedankenstimmen mit Choristen. Das führt natürlich zu einem homogenen Klang in den Ensembles. Den solistischen Passagen, die besonders vom Sopran gefordert sind, würden jedoch stärkere Stimmen guttun.

Die Bielefelder Produktion ist ein starkes Plädoyer für dieses starke Stück. Dass die Zuschauer die gesamten 80 Minuten Aufführungsdauer fesselt. Ein Kompliment geht auch an das Bielefelder Publikum im gut besuchten Theater, dass der anspruchsvollen Aufführung hoch konzentriert folgt und am Ende die Akteure mit wahren Jubelstürmen feiert.

Rudolf Hermes 12.6.2018

Bilder (c) Theater Bielefeld

Joseph Haydn

Orlando Paladino

Premiere: 27. April 2018

Besuchte Vorstellung: 27. Mai 2018

Joseph Haydns“ Orlando Paladino“ scheint in der aktuellen Saison eine Renaissance auf deutschen Bühnen zu erleben. In Hagen kam die Oper im Februar heraus, nun folgte Bielefeld und sogar die Bayerische Staatsoper präsentiert bei den Münchener Opernfestspielen eine Neuproduktion.

War die Hagener Produktion von Dominik Wilgenbus verspielt, komödiantisch und unterhaltsam, so konzentriert sich Felicitas Brucker in Bielefeld auf den Wahnsinn Rolands und versucht aus dem Stück ein Psychodrama zu machen. So ist die Zauberin Alcina nun die Oberärztin einer Psychiatrie und die Schäferin Eurilla und ihr Vater Licone, sonst eher die komischen Figuren des Stückes, werden zu Assistenten oder Pflegern der Anstalt. Auch das sonstige Personal des Stückes wird zu Patienten oder Gehilfen Alcinas.

Bühnenbildnerin Marlene Lockermann hast auf die Drehbühne eine Gerüstkonstruktion gestellt, in der sich verschiedene Räume aus Neonröhren befinden. Das ist höchst beeindruckend, wie da eine Hügellandschaft oder ein geschlossener Raum nur mit geschwungenen und gebogenen Lichtröhren entsteht. Problematisch ist, dass nie richtig klar wird, ob wir uns in den Fantasiewelten des Ritter Rolands befinden oder ob diese Räume sich in Alcinas Psychiatrie befinden.

Der Ansatz den Wahnsinn des Ritters als Angelpunkt des Regiekonzeptes zu machen, kollidiert mit der Vielzahl der weiteren Figuren und ihren Geschichten, denn die Oper hat zwar eine Titelfigur, doch die taucht erst relativ spät auf und eigentlich werden vom Librettisten und Komponisten alle Figuren gleichwertig behandelt. Das hat dann auch zur Folge, dass man sich fragt, was der Barbaren-könig Rodomonte, der sich sonst als großen Gegner Rolands sieht, hier aber nur ein wildgewordener Boxer ist, in diesem Stück zu suchen hat.

Ähnlich ist es mit dem Liebespaar Angelica und Medoro, dass sonst hauptsächlich mit dem Problem zu tun hat, dass Roland hinter Angelica her ist und Medoro als Rivalen sieht. Hier hat man eher den Eindruck, dass es nur um die Beziehungsprobleme des Paares geht. Insgesamt schafft das Regieteam zwar optisch starke Bilder, die verzwickte Handlung zerfällt aber in lauter Einzelszenen, denen es am roten Faden fehlt.

Das Bielefelder Theater besetzt diese Oper treffsicher aus den eigenen Reihen: Daniel Pataky ist ein vielschichtiger Roland, denn von charaktertenoralen Attacken, über lyrische empfindsame Szenen bis hin zu großen jugendlich-heldischen Aufschwüngen besitzt Pataky ein großes Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten. Eine dramatische Angelica ist Cornelie Isenbürger, während Lianghua Gong als Medoro mit seinem schönen und farbenreichen Tenor gefällt.

Ein komödiantisch-spielfreudiges Paar sind die quirlige Nienke Otten und Spieltenor Lorin Wey, der hier den Pasquale singt, der eigentlich der Knappe des Ritters ist. Mit scharfem und energischen Bariton gestaltet Caio Montero den Rodomonte. Mit selbstbewusstem und höhenstrahlendem Sopran singt Hasti Molavian die Zauberin Alcina. Ihre Kostümierung (Viva Schudt) ist aber ein Fehlgriff: Die grauen Haare sollen die sportiv-schlanke Sängerin wohl zur alten Ärztin machen, gleichzeitig gibt sie sich mit durchsichtigem Oberteil betont sexy.

Am Pult der Bielefelder Philharmoniker sucht Merjin van Driesten weniger ein historisch-informiertes Klangbild als ein wohlgerundetes klassisches Ideal, das sich an Mozart orientiert. Insgesamt ist in Bielefeld eine hörenswerte Aufführung in einem starken Bühnenbild zu erleben, die Handlung der Oper kommt jedoch zu kurz.

Rudolf Hermes 30.5.2018

Bilder (c) Theater Bielefeld

Das Rheingold

Premiere: 3. März 2018

Besuchte Vorstellung: 10. März 2018

In der vergangenen Spielzeit hatte die Duisburger Regisseurin Mizgin Bilmen mit „Charlotte Salomon“ in Bielefeld ein starkes Operndebüt hingelegt, dass ihr gleich eine Auszeichnung mit dem Götz-Friedrich-Preis bescherte. Mit Wagners „Rheingold“ hat sie als zweite Opernarbeit eine ganz schwierige Aufgabe gestellt bekommen. Jedoch zeigt Bielefeld nicht Wagners ganzen „Ring des Nibelungen“, sondern spielt den Vorabend als Einzelstück.

Der Beginn ist durchaus eine Hommage an Götz Friedrichs berühmten Berliner Zeittunnel-Ring: Zum kreisenden Alarmlicht wird der eiserne Vorhang hochgezogen und wir blicken in eine Architektur aus zwei sich neigenden Betongitterwänden. Auf dem Boden liegen als undefinierbare Gestalten die Opfer der letzten Katastrophe.

Eine Schar von 20 Statisten, die in erdfarbenen und geäderten Kostümen die Bühne bevölkern, sind die Erdlinge, welche die Natur verkörpern, die im „Rheingold“ ausgebebeutet wird. Sie bilden das Rheingold, den Tarnhelm und den Drachen, der hier eine Schar Bettler ist. Aus ihrer Gruppe wird sich schließlich auch Erda erhebt. Mit Hilfe dieser Statistenschar formt Mizgin Bilmen immer wieder eindringliche und starke Bilder.

Beim Raub des Rheingolds wirft sich Alberich einen dieser Erdlinge über die Schulter und auch Fafner transportiert neben dem Ring eine dieser Figuren ab. Ein sinnfälliges Bild ist dann, wie die Götter den Erdlingen unter die Haut greifen, um an ihren Goldstaub zu gelangen.

Die Götter hat Alexander Djurkovic Hotter in dekadente Kostüme zwischen Fantasy und Lady Gaga gesteckt, um die Dekadenz dieser Sippe optisch zu unterstreichen. Inszenatorisch bleiben die Nebengötter allerdings blass und stehen meist nur herum wie dekorative Schaufensterpuppen.

Den Wotan singt Frank Dolphin Wong mit kraftigem und schneidenden Bariton. Die Ausbeuter der Welt sind nicht nur die Götter, sondern auch Alberich, der hier ein schicker gutaussehender Dandy im weißen Anzug ist. Yoshiaki Kimura kämpft in den schnellen Passagen mit dem Rhythmus und dem Stabreim, in den großen Bögen singt er mit imponierendem Material. Tenor Uwe Eikötter kennt man vom Mannheimer Nationaltheater als vorzüglichen Mime. In Bielefeld singt er einen stimmstark-intelligenten Loge. Eine energische Fricka ist Sarah Kuffner.

Mit Nienke Otten, Hasti Molavian und Nohad Becker verfügt die Bielefelder Aufführung ein spielfreudiges Rheintöchter-Trio, dass sich stimmlich sehr homogen ergänzt. Lorin Wey singt den Mime mit leichtem Spieltenor.

Die Opfer der Götter sind hier nicht nur die Rheintöchter und die Erde, sondern auch die Riesen, die für die Götter die Kriege geführt haben. Moon Soo Park ist ein bedrohlicher und scharf artikulierender Fasolt, während Sebastian Pilgrim ein warm-gaumiger Fafner ist. Mit großer Stimme singt Katja Starke eine raumgreifende Erda.

Die Botschaft der Inszenierung wird auch durch die Videos von Malte Jehmlich in den Verwandlungsmusiken unterstrichen, die aktuelle und historische Kriegsbilder zeigen. Jedoch werden diese zu wenig aus der Handlung legitimiert. Das gilt auch für die Bilder von Flüchtlingen zu Frohs Regenbogengesang und den Atompilz, der zum Einmarsch der Götter nach Walhall aufsteigt.

Der Bielefelder GMD Alexander Kalajdzic dirigiert am Pult der Bielefelder Philharmoniker ein schlankes „Rheingold“, bei dem die Dramatik des Geschehens nie zu kurz kommt, den Sängern aber auch genügend Raum bleibt. Mit zweieinhalb Stunden Dauer bewegt er sich in einem mittleren Tempo, das weder überhastet noch zerdehnt wirkt.

Insgesamt gelingt Bielefeld ein starkes „Rheingold“, dass die anderen NRW-Inszenierungen dieses Werkes locker übertrifft. So besitzt Mizgin Bilmens Regie mehr Biss als die Mindener Produktion von Gerd Heinz (2015) und hier wird auch nicht eine Fülle von Regietheater-Klischees runtergebetet wie in Johan Simons Bochumer Triennale-Inszenierung. Zudem verirrt sich die Regisseurin auch nicht in einer Fülle von Regiefehlern wie Dietrich Hilsdorf in seinem Düsseldorf-Duisburger „Rheingold“ von 2017.

Rudolf Hermes 15.3.2018

Bilder (c) Theater Bielefeld

Zum Zweiten

BENZIN

Eine Tankfüllung als Liebesbeweis

Premiere 13. Januar 2018

besuchte Aufführung 11. Februar 2018

Wenn überhaupt , dann nur bekannt durch die Ouvertüre zu seiner Oper „Donna Diana“ komponierte Emil Nikolaus von Reznicek im Jahre 1929 ein „heiter-phantastisches Spiel mit Musik“ unter dem Titel“Benzin“ Frei nach einer Komödie von Calderón, die wiederum auf der Circe-Episode aus Homers „Odyssee“ basiert, versetzte Reznicek im selbstverfaßten Text den antiken Mythos in seine Zeit. So wurde aus Odysseus der Kommandant des Zeppelins Z69 namens Ulysses Eisenhardt, der wegen eines Lecks im Benzintank auf einer in keiner Karte verzeichneten „ungenannten Insel“ notlanden mußte. Dort gab es genügend Benzin, aber Gladys Thunderbolt, die Beherrscherin der von ihr und ihren Freundinnen bewohnten Insel, hatte die Angewohnheit, Besucher der Insel dergestalt zu hypnotisieren, daß sie sich als Tiere fühlten, von Gladys verkleidet sich auch so benahmen und auch vom Orchester unterstützt tierische Laute wie Kikeriki oder i-a sangen (Choreinstudierung Hagen Enke) Einzig bei Kapitän Eisenhardt mißlang ihre Verführungskunst. Aus Wut über diese Niederlage und um ihn zu halten, rückte sie kein Benzin heraus. Das kam für Eisenhardt einer Katastrophe gleich, da sein Weltrekord-Flug – in 48 Stunden um den Äquator - dann gescheitert wäre. Als er deshalb einen Selbstmord vortäuschte, erkannte Gladys seine Liebe zu ihm, ließ sein Luftschiff betanken und war bereit, mit ihm darin nach New York zu fliegen.

Die geplante Uraufführung in Hamburg wurde abgesagt, wohl auch, weil Hugo Eckener zur selben Zeit tatsächlich mit einem Zeppelin den Äquator umrundete – natürlich nicht in 48 Stunden! - und dadurch zu einer Art Volksheld wurde, den man nicht in einer Oper verunglimpfen wollte. So fand die Uraufführung erst im Jahre 2010 in Chemnitz statt, am Theater Bielefeld wurde „Benzin“ nun zum ersten Mal nachgespielt.

Die Bühne von Ralph Zeger zeigte passend zwei Tanksäulen mit der Überschrift „Alles super“, die sich dank der Drehbühne auch in einen kitschigen Südsee-Strand verwandeln liess. In diesem Rahmen inszenierte Cordula Däuper ein buntes groteskes Spiel mit Andeutungen an viele Klischees, aber erfreulicherweise ohne in allzu billigen Klamauk abzufallen. So traten Gladys als pinkfarben-gekleidetes Blondinchen, Ulysses als unifomierter sonnenbebrillter Macho auf, ähnlich übertrieben kostümiert die zahlreichen anderen Mitwirkenden. Beim Vater von Gladys, dem Milliardär Jeremias Thunderbolt (komisch gespielt und passend gesungen von Moon Soo Park), mußte es natürlich eine Trump-Frisur sein (Kostüme Sophie du Vinage) .

Gesungen wurde in einer Art Konversations-Sprechgesang, der sich zu Arien und meisterhaften Ensembles steigerte. Dabei machten vor allem die beiden Hauptdarsteller durchaus ernstere charakterliche Entwicklungen durch. Als Gladys Thunderbolt zeigte das sehr erfolgreich Melanie Kreuter. Stimmlich gelangen ihr als Ausdruck der Entwicklung von der stolzen Königin zur liebenden Frau beweglicher Sprechgesang, traurige Legati, fast Brünnhilden-hafte (2. Aufzug Götterdämmerung) Ausbrüche von Wut und Rachedurst und schließlich das zurückgenommene demütige „Wollen Sie mich mitnehmen“ , wo gefordert auch mit scheinbar mühelos erreichten Spitzentönen ohne zu forcieren. Letzteres traf nicht zu auf Jacek Laszczkowski als Ulysses Eisendhardt, der sich sich vom egozentrischen Superhelden mit der Fahne „Ich“ auf der mitgebrachten Erdkugel zum durch die kaum eingestandene Liebe zu Gladys unterwürfigen und letztlich doch hypnotisierten Antihelden wandelte. Sein Tenor klang etwas rau und wenig flexibel, die stimmlichen heldentenoralen Ansätze waren forciert, in seinem in der ersten Arie eingebauten friesischen Wiegenlied vermißte man Legatobögen.

Ganz ausserordentliches leistete Yoshiaki Kimura als Joe M .Plumcake, einem früheren Verehrer von Gladys, aber auch Entdecker und Verteiler der Benzin-Vorräte der Insel. Während Gladys und Eisenhardt in irrsinig schnellem Sprechgesang die Vorzüge sportlicher Betätigung lobten, mußte er ebenso schnell „Seilchen springen“. Als er trotz Verbot die Benzinvorräte an die Zeppelinbesatzung übergeben wollte, hypnotisierte Gladys ihn zu einem Papagei, dessen Gesang er mit Fistelstimme imitierte – alles andere aber sang er mit jeder Situation angepaßter wohlklingender Baßstimme. Nienke Otten glänzte als Gladys`Freundin Violet mit halsbrecherischen Koloraturen, ihr trotz Belehrung über amerikanische Frauenemanzipation doch noch als Liebhaber akzeptierter Ingenieur Freidank (Carlo Monteiro ) trat als Elvis-Verschnitt auf beim etwas kitschigen (Arabella-Anklang?) Liebeslied „Als ich Sie heut zum ersten Male sah“

Zwei weitere Paare aus Schiffsbesatzung und Inselbewohnerinnen fanden zusammen, spielten und sangen prima. Der Funker Emil Nikolaus (nicht Reznicek) Machullke (Loryn Wey) und der Koch Franz Xaver Obertupfer (Lutz Laible in bestem Bayrisch) versuchten in einem witzigen Quartett von den Vorteilen ihrer jeweiligen Heimatstadt die von ihnen angebeteten Damen Lissy (Dorine Mortelmans) und Nell (Jasmin Etezadzadeh) zu überzeugen. Etwas temporeicher tat dies der erstere ausgewiesen mit einem Modell des Funkturms für Berlin, etwas langsamer der letztere ausgewiesen durch eine riesige Weißwurst für München.

„Spiel mit Musik“ nannte Reznicek sein Werk auch wohl deshalb, weil nicht nur das Spiel auf der Bühne mit Musik begleitet wurde, sondern mit verschiedenen Musikstilen gespielt wurde. Dafür sorgten in der überlegenen Gesamtleitung Gregor Rot und mit ihm die Bielefelder Philharmoniker Da hörte man amerikanische Tanzrhythmen wie etwa „Tempo di Foxtrott“, zu dem der Bielefelder Opernchor von Gladys angeordnete sportliche Ertüchtigung in Form von Gymnastik mit Besen (Zauberer?) aufführte (Choreografie Michaela Duhme) Man hörte aber auch ganz entgegengesetzt Anklänge an Wagner , Richard Strauss`“Ariadne“ (spielt ja auch auf einer einsamen Insel),und „Rosenkavalier“ aber auch „Czárdásfürstin“ („was kostet die Welt?). Diese und andere Andeutungen waren immer nur ganz kurz, kaum wahrgenommen folgte wieder die auch zur Entstehungszeit nicht besonders moderne, aber sehr geschickt instrumentierte Musik Rezniceks.. Viele Soli hatten einzelne Instrumente, von den Streichern besonders die Violine (etwa als Gladys weinte) oder das Cello. Glänzen konnte das Orchester bei der pompösen Einleitung mit Propellerrhythmus des Luftschiffs, bei einem lyrischen Notturno, als Gladys sich nachdenklich ihre Liebe eingesteht, oder beim pompösen Finale.mit Orgelklängen. Wenn dazu „Benz! (kurz für Benzin!) Ahoi“ gesungen und Benzinkanister transportiert wurden, machte auch das nachdenklich. So gab es in der Inszenierung auch kein wirkliches „happy end“. Eisenhardt wird doch noch hypnotisiert. Ob das zum mehrfach gesungenen Motto des Werks paßt „Doch der stärkste aller Triebe ist und bleibt die alte Liebe, und trotz neuer Sachlichkeit bleibt sie Trumpf in Ewigkeit“ bleibt offen. Wenn auch im zweiten Akt einige Längen auftraten, etwa wenn Violet an Stelle von Gladys versuchte, Eisenhardt zu verführen, war es doch ein heiterer Abend von nostalgischem Reiz.

Das meinte auch wohl das nicht übermässig zahlreich erschienene Publikum und applaudierte, auch mit zaghaften Bravos, bis zum Fallen des Vorhangs.

Sigi Brockmann 13. Februar 2018

Fotos (c) Bettina Stöß

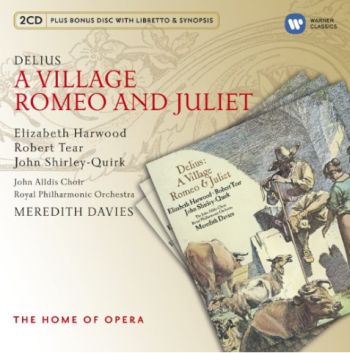

OPERNFREUND PLATTENTIPP

Emil Nikolaus von Reznizek

BENZIN

Premiere: 13. Januar 2018

Besuchte Vorstellung: 20. Januar 2018

Wenn ein Theater eine Rarität wie „Benzin“ auf die Bühne bringt, darf man besonders gespannt sein: Ist diese Oper zu Recht in Vergessenheit geraten oder wird da vielleicht ein Schatz der Musikgeschichte gehoben? „Benzin“, das zwar 1929 komponiert, aber erst 2010 in Chemnitz uraufgeführt wurde, und kürzlich auf CD veröffentlicht wurde, kann jedoch nicht überzeugen.

In „Benzin“ bietet Emil Nikolaus von Reznicek eine Sicht auf die Begegnung von Odysseus und Circe im Stil der Zeitoper der 1920er Jahre. Odysseus ist hier der Luftschiffkapitän Ulysses Eisenhardt, der mit seinem Zeppelin eine Rekord-Weltumrundung wagt. Circe ist die Millionärstochter Gladys Thunderboldt, die über hypnotische Kräfte verfügt.

Nun geht der Luftschiffer bei seiner Reise der titelgebende Kraftstoff aus, und er landet auf der Insel, auf der nicht nur Gladys mit ihren Freundinnen lebt, sondern auch noch Benzin in rauen Mengen vorhanden ist. Libidinöse Verwicklungen zwischen den Luftschiffern und den Damen sind die Folge.

Wie in den Zeitopern üblich fließen die Tanzrhythmen der Zeit in die Partitur ein, doch ergibt sich musikalisch kein logisches Ganzes: Für eine Oper fehlt der große Bogen, für eine Operette, die hier oft durchschimmert, fehlen die Ohrwürmer. So bleibt dieses „heiter-phantastische Spiel“ ein musikalisch merkwürdiges Zwischending.

Dirigent Gregor Rot bringt das Stück schön in Schwung, betont das Tänzerische der Partitur und lässt den Sängerinnen und Sängern genügend Raum. Das Blech ist hier aber so groß besetzt, dass es aus dem Graben in den reinen Orchesterpassagen manchmal zu stark dröhnt.

Trotzdem geht die Geschichte in Bielefeld dank der Regie von Cordula Däuper leicht und komödiantisch über die Bühne. Zwar werden die Figuren immer wieder überzeichnet, aber in solch einer Geschichte ist dies nur legitim. Dass Bühnenbildner Ralph Zeger bei einer Oper mit dem Titel „Benzin“ eine Tankstelle auf die Bühne stellt, überrascht nicht, jedoch erinnert diese stark an Klaus Grünbergs Walkürenfelsen-Tanke im Hannoveraner „Ring des Nibelungen“.

Die Besetzung der Hauptrollen in Bielefeld überzeugt nicht: Melanie Kreuter ist von Kostümbildnerin Sophie du Vinage als blonde Barbie im rosa Kleid ausstaffiert worden: In der Tiefe klingt ihre Stimme zu flach, in der Höhe zu angestrengt, sodass sie das Verführungspotenzial ihrer Rolle stimmlich nicht beglaubigen kann.

Jacek Laszczkowski war in den 2000er Jahren der große Starsopranist im Bereich der Barockoper und feierte in München und Hamburg Erfolge als Nero in Monteverdis „Poppea“. Mittlerweile ist er in das Tenorfach gewechselt und fast nur noch in seiner polnischen Heimat als Herodes, Pinkerton oder Cavaradossi zu erleben. Den Ulysses Eisenhardt singt er mit kräftiger Stimme, die aber verhärtet und unflexibel klingt.

Aus dem Ensemble ragen Caio Monteiro mit heller Bariton als Ingenieur Freidank und Nienke Otten als seine muntere Freundin Violet heraus. Für Operettenschwung sorgen Dorine Mortelmans, Jasmin Etezadzadeh, Lorin Wey und Lutz Laible als weitere Flirtgruppierung zwischen Inselmädchen und Luftschiffbesatzung.

Vielleicht hätte sich das Bielefelder Theater seine Energien besser in eine andere Oper der 20er fließen lassen sollen, da gibt es immer noch viel zu entdecken.

Rudolf Hermes 22.1.2018

Bilder (c) Theater Bielefeld

Avenue Q

Premiere: 10.09.2017, besuchte Vorstellung: 17.09.2017

Wenn Erwachsene mit Puppen spielen…

Wenn Erwachsene mit Puppen spielen, ist das Ergebnis oft nicht für Kinderaugen geeignet, so auch im Fall des Musicals „Avenue Q“ welches derzeit im Theater Bielefeld aufgeführt wird. Daher gibt das Theater hier auch eine Besucherempfehlung ab 16 Jahre heraus. Bereits in den vergangenen Jahren brachte das Haus im Bereich selten gespielter Musicals eine beachtliche Qualität auf die Bühne und dies gelingt auch mit der diesjährigen Spielzeit-Premiere wieder.

Die „Avenue Q“ befindet sich am Rande von Manhattan, symbolisch für die Bewohner, die ebenfalls eher am Rande der Gesellschaft zu finden sind. Und doch stehen sie alle mitten im Leben mit ihren zahlreichen Problemen, sei es die drohende Arbeitslosigkeit nach dem erfolgreichen Schulabschluss, die schlechten Zukunftsperspektiven eines unbekannten Künstlers (der zudem nicht sehr talentiert ist), die Angst vor dem Comming-Out eines Hausbewohners oder die Verzweiflung einer netten jungen Dame darüber, niemals den passenden Mann fürs Leben zu finden. Und dann wohnt hier auch noch Daniel Küblböck, einst ein „TV-Star“ des Casting-Zeitalters der nach einem Aufenthalt im Dschungel dann aber auch schnell wieder vergessen wurde, so dass er nun als Hausmeister sein Geld verdienen muss.

Robert Lopez und Jeff Marx (Musik und Gesangstexte) schufen mit diesem Musical ein durchaus unterhaltsames Werk zu dem Jeff Whitty das Buch beisteuerte. Hierbei bewegt man sich bewusst an der Grenze des politisch korrekten und stellt die Fragen nach Rassismus, Obdachlosigkeit, Homosexualität und dem Konsum von Pornos im Internet entsprechend provokant, so dass die ein oder andere Szene durchaus auch mal etwas heftiger ausfallen mag auf der Bühne. Auch die ein oder andere sexuelle Handlung ist hier bei den Puppen angesagt. Alles in allem wird es keineswegs „so schlimm“ wie man vielleicht befürchten könnte. Im Gegenteil, das Musical schafft die Gradwanderung bestens und lässt die Figuren (fast durchweg) sehr sympathisch erscheinen und zeigt hierbei fast nebenbei, wie man trotz aller Widrigkeiten, dass Beste aus seinem Leben machen kann, selbst wenn es auf den ersten Blick „verkorkst“ erscheinen mag.

Angelehnt an die Sesamstraße sind die Bewohner der „Avenue Q“ weitestgehend Puppen, wie z. B. die Kindergärtnerin Kate Monster, die von Ihrer Monsterschule träumt oder Princeton, der frisch von der Highschool nach der Bestimmung seines Lebens sucht. Die Wohngemeinschaft aus Nicky und Rod erinnert sicher nicht ohne Absicht an die allseits bekannten Ernie und Bert und Trekkie Monster (nicht verwandt oder verschwägert mit Kate) konsumiert statt Kekse lieber andere Dinge im Überfluss. Aber auch Brian und seine zukünftige Gattin Christmas Eve, eine Therapeutin mit japanischem Migrationshintergrund bewohnen als „echte Menschen“ das Haus in der Avenue. Ebenso der bereits erwähnte Hausmeister Küblböck, dargestellt von Norbert Kohler.

Die Musik ist angelehnt an die großen Broadway-Stücke, verknüpft mit einem typischen Sound, der an bekannte Puppenserien erinnert. Das geht gut ins Ohr, bleibt aber wenig hängen. Doch dies ist keinesfalls schlimm, zielt die Musik auch oft auf eine eigene Komik ab, die sich eben genau aus der Verbindung der großen Broadway-Nummer mit einem unerwarteten Text ergibt. So wird dem Zuschauer beispielsweise in bester Sesamstraßen-Erklär-Mentalität vorgetragen, wie sehr der tägliche Rassismus in jedem von uns steckt. Und wenn es ganz am Ende heißt „Für einen Moment“, dann ist auch dies auch eine schöne Anspielung darauf, dass man im Theater auch durchaus mal den Moment genießen darf, ohne beim Verlassen des Theaters noch stundenlag über das eben erlebte nachdenken zu müssen oder die Musik die nächsten Jahre im Gedächtnis bleiben müsste. Gespielt wird in Bielefeld übrigens die gelungene deutsche Übersetzung von Dominik Flaschka (Dialoge) und Roman Riklin (Songtexte).

Die Band unter der musikalischen Leitung von William Ward Murta spielt schwungvoll und glücklicherweise nicht zu laut. Den Darstellern gelingt es wunderbar trotz teilweise deutlich angewandter Puppenstimmen (teilweise auch in wechselnden Rollen) passend zu singen, alle Töne zu treffen und die Puppen somit wahrlich mit Leben zu füllen. Hierzu trägt auch Puppentrainer Eike Schmidt bei, der den 5 ausgebildeten Musicaldarstellern, dass Puppenspiel in der Art beibrachte, dass man meinen könnte, sie hätte nie etwas anderes gelernt. Besonders bleibenden Eindruck hinterlassen hierbei Stefanie Köhm als Kate Monster und Thomas Klotz als Princeton und Rod. Auch alle anderen Darsteller agieren rollendeckend und ergeben ein sehr homogenes Ensemble, bei dem dann eine Puppe auch mal von mehreren Leuten gleichzeitig gespielt wird, was teilweise erstaunliche Effekte ermöglicht.

Die Regie von Nick Westbrock orientiert sich in erster Linie an einer möglichst authentischen Umsetzung typischer Sesamstraßen-Elemente, was hier sehr gut gelingt. Wunderbar wie Menschen und Puppen hier verschmelzen und wie der Zuschauer schnell in die ganz eigene Welt der „Avenue Q“ eintaucht. Aber auch eine kleine Anspielung an Wickie wird der Zuschauer in der Inszenierung finden können. Die Bühne von Udo Herbster, der sich auch für die Kostüme verantwortlich zeichnet, besteht aus einem großen Wohnhaus, in dem sich einige Zimmer nach außen aufklappen lassen. Die Gesamtoptik orientiert sich auch hier am bekannten Vorbild. Dazu gibt es eine kleine Videowand, die in einigen wenigen Szenen geschickt eingesetzt wird. Besonders schön, wenn dem Zuschauer hier durch einen Einspieler erklärt wird, was die „Bestimmung“ ist.

Sicherlich ist „Avenue Q“ nun kein großer Meilenstein des Musiktheaters, dennoch ist die Produktion in Bielefeld in allen Punkten durchaus gelungen. Leider war das Theater aber in der besuchten Vorstellung am Sonntagnachmittag nur sehr spärlich besetzt. Hierunter auch viele Abonnenten, die zu Beginn teilweise etwas irritiert wirkten, am Ende aber weitestgehend fast schon enthusiastisch in den berechtigen Applaus für die Darsteller einstimmten. In dieser Qualität hat „Avenue Q“ auf jeden Fall ein deutlich größeres Publikum verdient.

Markus Lamers, 20.09.2017

Fotos: © Sarah Jonek

Reynaldo Hahn:

„Der Kaufmann von Venedig“

Premiere am 28.04.2017

Ausgegrabener Stilmix

Lieber Opernfreund-Freund,

der in Argentinien geborene Reynaldo Hahn ist dem Musikfreund heutzutage wohl allenfalls als Komponist schwülstig-süßer Lieder ein Begriff, aus dessen Feder neben einem aufregenden Violin- auch ein begeisterndes Klavierkonzert stammt, die beide aber auf den Konzertpodien kaum noch zur Aufführung gelangen. Gleichwohl hat er mehrere Opern geschrieben, die letzteres Schicksal teilen. So kommt es, dass gestern mehr als 80 Jahre nach der Pariser Uraufführung seine Adaption von Shakespeares „Kaufmann von Venedig“ am Stadttheater Bielefeld ihre deutsche Erstaufführung erlebte.

Die ebenso wohlhabende wie gutaussehende Portia darf nur denjenigen heiraten, der aus drei Kästchen aus Gold, Silber und Blei dasjenige auswählt, das ihr Bild enthält. Um sich dieser Prüfung zu stellen, benötigt der junge Venezianer Bassanio Geld. Sein wohlhabender Freund Antonio will es ihm leihen und nimmt, da sein Kapital gerade auf mehreren Schiffsladungen gebunden ist, beim allseits verhassten jüdischen Kaufmann Shylock einen Kredit zu kruden Konditionen auf: Kann er die geliehene Summe nicht am geforderten Tag zurückzahlen, verpflichtet er sich, sich vom Geldverleiher ein Pfund des eigenen Fleisches herausschneiden zu lassen. Bassanio will sich, begleitet von Gratiano, der Portias Dienerin Nérissa liebt, in Belmont der Probe stellen, doch Portia, die seine Gefühle erwidert, befürchtet, dass er falsch wählen könnte, und so verleben die beiden vorerst einige Monate im Glück wilder Ehe. Schließlich trifft Bassanio seine, selbstredend richtige, Wahl, doch Antonios Vermögen ist dank mehrerer Schiffsunglücke verloren, so dass er den Betrag nicht fristgerecht zurückzahlen kann. Da nützt auch Portias Reichtum nichts, der Gläubiger besteht auf der Erfüllung des grausamen Vertrages. Der Doge soll den Fall entscheiden und erbittet sich einen Rat vom Rechtsgelehrten Bellario. Der schickt aber angeblich eine Vertreterin, die verkleidete Portia. Die legt dar, dass Shylock zwar Anrecht auf das Fleisch des Schuldners hat, jedoch nach venezianischem Recht keinen Tropfen Blut vergießen darf, da der Vertrag das nicht vorsieht. Shylock muss sein Vermögen seinem verhassten Schwiegersohn vermachen, der zusammen mit Shylocks Tochter Jessica ebenso wie Gratiano und Nérissa und natürlich Bassanio und Portia ein Hochlied auf die Liebe singen.

Dieser Mix aus Komödie und Tragödie wird von Klaus Hemmerle als Schauspiel am Theater inszeniert. Die Bühne von Andreas Wilkens besteht im Wesentlichen aus allzu offenen Baugerüsten, die zwar immer wieder durch ideenreiche Details wie zu Beginn des Abends oder während der Kästchenprobe im zweiten Akt begeistern können, doch über weite Teile wenig Stimmung erzeugen. Ab der Gerichtsszene im dritten Akt siegt endgültig das uninspirierte Herumgestehe in grauem Businessoutfit, das Yvonne Forster entworfen hat, so dass es dem ausgebildeten Schauspieler Hemmerle weder gelingt, die Oper als veritable Komödie zu inszenieren, noch ihre tragischen Anteile so ausreichend zu betonen, dass sie letztendlich zur Tragödie wird. Der im Text immer wieder offen angesprochene Konflikt zwischen jüdischen Kaufleuten und christlichen Venezianern bleibt hier dramaturgisch weitgehend ungenutzt. Dabei hätte dieser Aspekt zusammen mit der Biografie des Komponisten, den eine Liebesbeziehung mit Marcel Proust verband und der Paris 1940 aufgrund seiner jüdischen Abstammung verlassen musste, durchaus Anhaltspunkte dafür gegeben, den Abend szenisch ein wenig spannender zu gestalten - nicht dass ich mir jetzt partout eine Verlegung in die Zeit des Nationalsozialismus gewünscht hätte. Die „Reise nach Jerusalem“, die während der Ouvertüre von den Darstellern zur Rollenverteilung gespielt wird und die erstmals in Deutschland erklingende Melodie ärgerlicherweise immer wieder unterbricht, und ein aufgemalter Davidstern am Ende der Gerichtsszene reichen da als sinnstiftend-überzeugende Anspielungen nicht aus.

Reynaldo Hahn, Jahrgang 1874, war schon früh mit seiner baskischen Mutter und seinem deutschen Vater mit jüdischen Wurzeln von Venezuela nach Paris übersiedelt und hatte sich in den dortigen Salons einen Namen als musikalisches Wunderkind gemacht. Zu seinen Lehrern gehörte neben Charles Gounod auch Jules Massenet - und das hört man dem Werk aus dem Jahr 1935 auch an. Als hätte Massenet ein wenig zu viel Puccini gehört, klingt es da, so schwelgerisch sind die Melodien, die sich in den komödiantischen Anteilen der Geschichte entfalten. Gewürzt mit einer guten Prise filmmusikalischer Klänge und bisweilen fast schlagerhaft anmutenden Arien, scheint dieses Werk beinahe zu spät entstanden mit seinem immerwährenden Wohlklang - und das mehr als 25 Jahre nach der Uraufführung der „Elektra“. Allzu selten traut sich Hahn an ein wenig Schroffheit, zeigt diese allenfalls in den tragischen Momenten, wie im großartigen Shylock-Monolog im dritten Akt, und präsentiert so über weite Teile fast operettenhaft anmutende Musik.