Foto: Sven Helge Czichny

www.staatstheater-wiesbaden.de

Friedrich-von-Thiersch-Saal, Kurhaus Wiesbaden,

am 02. September 2022

Beethoven Violinkonzert D-Dur op. 61

Tschaikowski Sinfonie Nr. 5 e-Moll op. 64

Anne-Sophie Mutter Violine

Pittsburgh Symphony Orchestre

Manfred Honeck Leitung

Krönender Abschluss

Das diesjährige Rheingau Musik Festival verwöhnte sein treues Publikum mit herausragenden Konzerten aller Art. Gestern gab es einen finalen musikalische Superlativ zu erleben, welcher zu den unbestreitbaren Höhepunkten der diesjährigen Saison gehört.

Zu Gast war das traditionsreiche Pittsburgh Symphony Orchestra und dessen langjähriger Chefdirigent Manfred Honeck. Als Solistin konnte die einzigartige Anne-Sophie Mutter gewonnen werden. Was für eine Kombination!

Zu Beginn erklang das 1806 uraufgeführte Violinkonzert von Ludwig van Beethoven. Zu seiner Zeit war dieses Konzert so völlig andersartig. Allein der erste Satz dauert mit knapp 30 Minuten so lange wie manches gesamte Violinkonzert. Klopft hier in den Pauken beständig die Revolution oder gar das Schicksal an?

Dieses hoch virtuose Konzert gehört zum Kernrepertoire aller Solo-Geiger. Wie oft mag es die große Geigerin Anne-Sophie Mutter gespielt haben? Gerade einmal mit sechzehn Jahren nahm sie dieses Konzert mit Herbert von Karajan auf und seither spielte sie es auf der ganzen Welt.

In diesem Jahr sind es unglaubliche 45 Jahre, die Anne-Sophie Mutter in ihrer überragenden Weltkarriere zurückgelegt hat. Wie wunderbar war die gestalterische Frische und Beherztheit, mit der sie in Wiesbaden spielte, frei von jeglicher Routine, sondern äußerst energiegeladen! Manfred Honeck begann sehr akzentuiert mit der Einleitung. Spannung und Erwartung lagen in diesem Beginn. Honeck sorgte mit deutlichen Akzenten, vor allem auch in den wiederkehrenden vier Paukenschlägen für die notwendige Spannung. Das „Allegro ma non troppo“ nahm Honeck, wie gefordert, nicht zu eilig.

So konnte Anne-Sophie Mutter mit höchster Kantabilität ihre herrlich ausphrasierten Melodiebögen für sich sprechen lassen. Dabei ertönte ihr Spiel schnörkellos, stets natürlich und dabei völlig unaffektiert. In der Solokadenz nahm sich Mutter viel Zeit, die ausgebreiteten Themen weiterzudenken und virtuos zu gestalten. Und bereits hier war spürbar, dass Mutter mit ihrer Violine intensive Zwiesprache hielt. Mit höchster Andacht lauschte das Publikum diesen Zauberklängen. Keinen Muckser gab es! Dabei wirkte die Geigerin zutiefst mit dem hingebungsvoll begleitenden Orchester verbunden. Mit welchem Zartgefühl sodann das großartige Orchester mit feinsten abgetupften, äußerst leisen Pizzikati einstieg, verdient höchste Bewunderung.

Das Larghetto wurde äußerst leise und sehr getragen musiziert. Das Orchester agierte hier kammermusikalisch zurückgenommen, da ein Teil der Bläser und die Pauken in diesem Satz schweigen. Kontemplation und Reinheit fanden hier einen besonderen Raum in bester musikalischer Umsetzung. Hier demonstrierte Anne-Sophie Mutter ihre Sonderklasse. Bis ins kaum hörbare Pianissimo nahm sie den Seelenton ihres kostbaren Instrumentes zurück und verzichtete in weiten Teilen komplett auf das Vibrato. So erlebten die gebannten Zuhörer eine Reinheit und Innigkeit des Vortrages, wie er in dieser Perfektion und Hingabe einzigartig ist.

Wie groß dann der Kontrast in das beschließende Rondo, das zuweilen an Jagdmusik denken lässt! Voller Überschwang spielte Mutter dann ihre überragende Virtuosität aus, wiederum gekrönt durch eine ungemein schwierige Kadenz, die verblüffend selbstverständlich geriet. Honeck gab seinem Orchester die Sporen und dieser spielerische Überschwang gestaltete das Finale mitreißend in imperialer Klanggeste. Die große Künstlerin Anne-Sophie Mutter demonstrierte in Anmut, Bescheidenheit und höchster Könnerschaft, warum sie immer noch die Königin der Violine ist. Glücklich kann sich jeder schätzen, wer diese besondere Frau und Virtuosin live erleben konnte. Ein unvergessliches Erlebnis!

Riesige Begeisterung für die Künstler. Wie ein Mann erhob sich das Publikum zu einer stehenden Ovation. Anne-Sophie Mutter bedankte sich in einer kurzen, persönlichen Ansprache. Sie verlieh ihrer Freude Ausdruck, wieder in Konzertsälen spielen zu können und widmete ihre Zugabe („Sarabande“ aus Partita Nr. 2 d-moll BWV 1004) all jenen Menschen, die diesem besonderen Konzert nicht beiwohnen konnten. Eine berührende Geste.

Im Jahr 1888 entstand Tschaikowskis fünfte Sinfonie, die er als persönliches Bekenntnis seiner Seele verstand. In seinen drei letzten Sinfonien verfasste der Komponist programmatische Angaben, die er dann wieder verbannte. Zu viele Einblicke in sein Innerstes wurden von ihm formuliert. Das verbindende Element in diesen Werken ist die Macht des Schicksals. In den Sinfonien vier und fünf führt der Kampf mit dem Schicksal am Ende ins Licht, während in der beschließenden sechsten Sinfonie der Tod das letzte Wort hat.

Manfred Honeck nahm sich für den klagenden Beginn mit den wunderbar intonierenden Klarinetten viel Ruhe, das Schicksalsmotiv, das dieses Werk so prägt, intensiv zu beschwören. Wie aus dem Nichts blendeten die tiefen Streicher sich zunächst kaum hörbar ein. Mit untrüglichem Instinkt und tiefer Verbundenheit zur Musik traf Honeck traumwandlerisch sicher den rechten Puls, um diesem Meisterwerk alles zu geben. Großartig seine ausgewogene Dynamik, das Hineinhören in die Strukturen und das Ausmusizieren der weitläufigen Melodiebögen.

Und dann war es so weit! Der zweite Satz mit einem der schönsten Sologesänge des Horns, hingebungsvoll vorgetragen und mit schlankem Ton phrasiert. Gäbe es einen Oscar für die beste Solo-Darbietung eines Orchestermusikers, dann wäre der famose Solo-Hornist William Caballero eindeutiger Sieger in diesem Jahr! Mit perfektem Ansatz und feinster Agogik bot er sein Solo, das unvergesslich bleibt für jeden, der diesen Edelgesang hören konnte! Eine innige Zwiesprache mit den meisterhaften Kollegen an Klarinette und Oboe verlieh diesem Andante Cantabile eine faszinierende Wirkung. Mit größtem Gespür und perfektem Timing beschenkte Honeck und das Pittsburgh Symphony Orchestra sein Publikum mit einer gewaltigen Kulmination größter Sehnsuchtsklänge, ehe das wild aufbrausende Schicksalsmotiv alles auflöste.

Leichtfüßig, mit erneuten Eintrübungen des Schicksalsmotivs und spitzen Dissonanzen in den Hörnern führte Honeck durch den Walzer, bevor er dann im beschließenden Andante Maestoso alle Schleusen öffnete und das hingebungsvolle Pittsburgh Symphony Orchestra völlig entfesselt aufspielen ließ.

Mit welchem Furor und größter Präzision dieser Elite-Klangkörper gerade diesen Satz interpretierte, gehört zu den Sternstunden in diesem Konzert-Jahr! Honeck baute immer wieder neue Klangballungen und Spannungsmomente auf, bevor die umwerfend dargebotene Coda, alle Zeugen dieses so denkwürdigen Konzertabends in ein kraftvolles Licht von Trost und Hoffnung stellte. So spannend und aufwühlend, tief bewegend kann die Musik des russischen Meisterkomponisten klingen, wenn ein hingebungsvoll wissend dienender Dirigent seine Passion auf ein Orchester überträgt, welches mit ihm diesen gemeinsamen Weg beschritt! Die Streicher begeisterten in ihrer sonoren Klangkultur und die Blechbläser spielten um ihr Leben, blitzsauber und perfekt in der Intonation.

Das Publikum war nun völlig euphorisch in seiner Begeisterung und jubelte aus vielen Kehlen. Manfred Honeck und das Pittsburgh Symphony Orchestra bedankten sich mit einem Ausschnitt „Panorama“ aus Tschaikowskis Ballett „Dornröschen“ und einem umwerfend virtuos vorgetragenen Galopp aus Aram Khachaturians „Maskerade“.

Dieser denkwürdige Konzertabend war ein Fest und großes Geschenk zugleich für das dankbare Publikum im ausverkauften Friedrich-von-Thiersch-Saal. Sternstunden sind selten, am 02. September 2022 war sie in Wiesbaden zu erleben!

Dirk Schauß, 03. September 2022

(c) Ansgar Klostermann

Rheingau Musik Festival 2022

Besuchtes Konzert am 07. Juli 2022, Wiesbaden

Jean Sibelius Sinfonische Dichtung „Finlandia“ op. 26

Robert Schumann Violinkonzert d-Moll WoO 1

Edward Elgar Enigma-Variationen op. 36

Julia Fischer Violine

Bamberger Symphoniker

John Storgårds Leitung

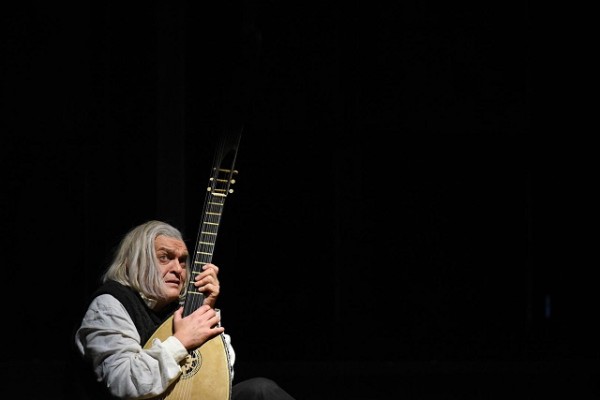

Ein vielschichtiges Programm präsentierten die gastierenden Bamberger Symphoniker in Wiesbaden. Zu Beginn erklang von Jean Sibelius dessen erfolgreichste Komposition Finlandia. Die 1900 uraufgeführte Komposition gilt den Finnen auch heute noch als „geheime Nationalhymne“. Die große Feierlichkeit im einleitenden Bläserchoral verfehlt selten seine Wirkung. Und bereits in den ersten Takten zeigten die Bamberger Symphoniker eine hervorragende Klangqualität. Perfekt im Zusammenspiel und in der Intonation erklang die Gruppe der Blechbläser. John Storgårds, ist mit der Musik seines Landmanns bestens vertraut. Zeugnis seiner beeindruckenden Kompetenz ist seine sehr hörenswerte Gesamteinspielung aller Sibelius Sinfonien. In seinem Dirigat betonte John Storgårds die große, gesangliche Linie in seinen Phrasierungen, vor allem im ruhigen Mittelteil. Klar und zupackend gerieten die Eckteile der beliebten Tondichtung. Pulsierende Streicher, dazu innige Farben der Holzbläser, ergänzt durch hinreichend prasselnde Beckenschläge ergaben einen spektakulären Beginn, wie er gelungener nicht sein konnte. Mit großer Verve gestaltete Storgårds mit den alles gebenden Bamberger Symphonikern einen unvergesslichen Auftakt!

1853 entstand das letzte Orchesterwerk von Robert Schumann, sein d-moll Violinkonzert. Ein Schmerzenskind, das erst 84 Jahre (!) später uraufgeführt werden sollte. Bis heute haftet diesem Konzert so manches Vorurteil an. Schumann sei hier schon zu sehr seiner geistigen Kräfte beraubt gewesen und was nicht alles sonst noch als Unsinn verbreitet wurde! Komponist Paul Hindemith bearbeitete die Partitur, um sie „spielbarer“ zu machen. Diese Version geriet wieder in Vergessenheit. Schumanns Violinkonzert begreift sich eher als Seelenmusik, denn als Schauplatz für solistische Virtuosität.

Der erste Satz gibt Solist und Orchester viel Raum zur musikalischen Gestaltung. Ein dominantes Hauptthema prägt diesen Satz. Nervös und unruhig beginnt das Orchester, dann übernimmt die Solo-Violine das Thema. Die Violine erhält vielerlei Gelegenheit für barock anmutende Ornamentik. Und doch bestimmt das Fragende und Suchende diesen Eingangssatz. Im zweiten Satz stimmt die Violine ein lyrisch-gesangliches Solothema an. Orchester und die Solovioline tauschen in der Folge mehrfach melodische Führung und Begleitung. Darauf folgt die Überleitung zum tanzartigen dritten Satz. Im dritten Satz zeigen sich Rondo-Elemente ebenso wie Anklänge an eine Polonaise. Schumann verzichtete auch hier wieder auf eine Solokadenz.

Bereits zu Beginn des ersten Satzes umfängt die klangliche Homogenität der Bamberger Symphoniker und gibt dem tieferen Register der Solovioline großen Gestaltungsraum. Solistin Julia Fischer sucht die Gemeinsamkeit im Spiel und verbindet sich fortwährend mit dem herrlichen Tuttiklang des Orchesters. Im zweiten Satz bot Fischer eine breite Gefühlspalette voller Anmut. Herrlich gefühlt gab sie der Eingangskantilene weiten Raum, sekundiert von der edel grundierten Celligruppe des Orchesters. Kontemplation, die leider nur kurz währte. Manchmal sehr zurückgenommen, nach innen musiziert, dann wieder zupackend im Wechselspiel. So ergab sich ein völlig natürlich anmutender Übergang in die Zuversicht und überbordende Lebensfreude des Finalsatzes. Julia Fischer war ganz eins mit ihrem wunderbaren Instrument und beschenkte die Zuhörer mit hingebungsvollem Spiel.

John Storgårds dirigierte mit klaren rhythmischen Impulsen, die von den Bamberger Symphonikern bestens umgesetzt wurden. Jederzeit war die tiefe Kenntnis von Schumanns Violinkonzert bei Storgårds zu erleben. Der Dirigent und Geiger hat dieses Werk bereits etliche Male selbst gespielt und dirigiert.

Große, berechtigte und langanhaltende Begeisterung im Auditorium. Und Julia Fischer bedankte sich mit einer virtuos dargebotenen Caprice von Niccolo Paganini.

1898 schrieb der englische Komponist Edward Elgar eine seiner bekanntesten Orchester Kompositionen, die „Enigma Variations“. Dabei handelt es sich um ein zutiefst biographisches Werk, denn Elgar portraitierte in diesen 14 Variationen die wichtigsten Menschen und Tiere seines Lebensumfeldes.

So lernt der Zuhörer Elgars Frau Alice bereits in der ersten Variation kennen. Besonders berührend und bekannt ist die neunte Variation „Nimrod“. Gewidmet ist sie Elgars engem Freund August Jaeger, der Elgar aus einer tiefen Schaffenskrise führte. Jaeger zog als Vergleich Ludwig van Beethoven heran, dem es ähnlich erging und so sang Jaeger Elgar Beethoven Themen vor. Diese führten zur melodischen Inspiration Elgars für „Nimrod“. Und nicht vergessen werden darf Dan in der elften Variation! Wer war Dan? Elgar beschrieb dessen Missgeschick, ein Sturz in den Bach, aus dem er sich dann wassertriefend befreien konnte. Dan, die englische Bulldogge! Schlussendlich portraitierte sich Elgar selbst in der letzten Variation mit aller orchestralen Pracht!

Große Gelegenheit also für die Bamberger Symphoniker, ihre herausragende Klangkultur und virtuose Spielfreude einem hingerissenen Publikum zu präsentieren. An diesem Abend zeigten die Bamberger Symphoniker eine Qualität, die sie zu den besten Orchestern Deutschlands erscheinen lässt. John Storgårds gab dem Orchester jede Gelegenheit, mit seinem gestalterischen Potential Elgars Freunde charakteristisch wiederzugeben. Die dynamische Bandbreite wurde mit größter Raffinesse entwickelt, so dass für das grandiose Finale alle orchestrale Pracht zur Verfügung stand. Storgårds ließ die Streicher kantabel aufspielen und bot auch den kompakten Blechbläsern reichlich Raum für klanglichen Effekt. Besonders beeindruckte Storgårds Fähigkeit, die Musik ganz natürlich atmen zu lassen. Immer wieder setzte er überzeugende Ruhepunkte, um daraus neue Spannungsmomente zu entwickeln. Die Holzbläser nutzten diese Augenblicke für besondere Farbtupfer und intensive Phrasierungsbögen.

Als Zugabe, noch einmal Sibelius. Mit einem äußerst hintergründig musizierten „Valse triste“ klang dieser anregend schöne Konzertabend aus.

Dirk Schauß, 08. Juli 2022

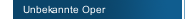

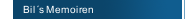

Geisterstunde in Wiesbaden

Il Trovatore

Premiere: 19.09.2021

besuchte Vorstellung: 26.06.2022

Lieber Opernfreund-Freund,

Verdis Dauerbrenner Il Trovatore in der düsteren Lesart von Philipp M. Krenn geht nach der Premierenserie im vergangenen Herbst in die zweite Runde. Beschränkt sich die Regie auf eine schöne Bebilderung ohne Mehrwert fürs Werk, lässt die musikalische Seite hingegen aufhorchen.

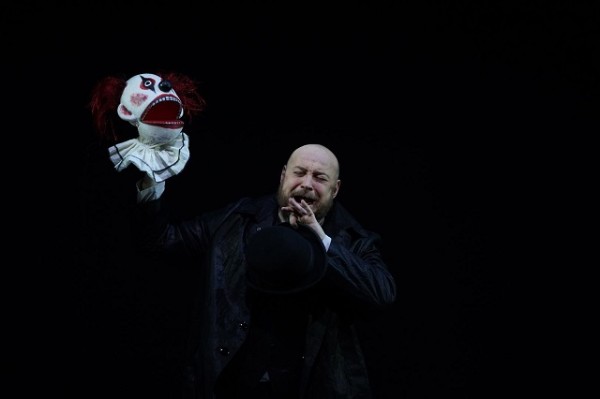

Der österreichische Regisseur Philipp M. Krenn versucht sich bei seinem Troubadour an einer übersinnlichen Deutung. Dazu hat er die Welt der Geister ins Visier genommen, spiegelt einzelne Figuren, hüllt sie in an Schleier erinnernde Plastikfolien und bemüht die Symbolismen des mexikanischen Día de los Muertos, um seine düstere, obskure Interpretation zu visualisieren. Einen Mehrwert für das Verständnis der ohnehin schon verworrenen Geschichte bietet dieser Ansatz nicht und auch das Programmheft des Staatstheaters Wiesbaden leistet dabei keine Hilfestellung, erschöpft sich eher in Besinnungsaufsätzen über Rache, Liebe und Schicksal, anstatt das Regiekonzept in irgendeiner Form zu erklären – wenn es die Regie selbst schon nicht tut. Dabei hat der Bühnenbildner Rolf Glittenberg dem Regisseur eine eindrucksvolle, Verfall und Melancholie preisgegebene Kulisse auf die Bühne gestellt, historische Möbel (außer der Badewanne, deren Sinn sich mir ebenso wenig erschlossen hat wie der Regieansatz selbst) verstärken zusammen mit den hinreißenden Kostümen, die seine Frau Marianne Glittenberg entworfen hat, die Morbidität der Szene. Meisterlich hingegen führt Krenn die Personen und den von Albert Horne exzellent betreuten Chor, der immer die passende Stimmung parat hat – ob als kämpferische Soldaten, okkulte Totenmasken oder als zarter Nonnenchor – und darüber hinaus mit einem hohen Maß an Präzision glänzt.

Sängerisch habe ich überhaupt wenig zu beanstanden am gestrigen Abend. Elena Bezgodkova erweist sich als einfühlsame Leonora mit warmem Timbre, verkörpert stimmlich wie darstellerisch die innere Zerrissenheit ihrer Figur in idealer Weise. Aaron Cawley ist ein gewohnt stimmgewaltig auftrumpfender Manrico. Sein hörbares Abmühen in der Stretta verzeihe ich ihm schnell, so gefühlvoll und metallisch glänzend überzeugt sein Tenor mich im letzten Bild gleich wieder als fürsorglicher Sohn und eifersüchtiger Liebhaber. Die Azucena von Jordanka Milkova kommt düster und undurchsichtig daher. Die Bulgarin packt mich mit ihrer Mischung aus Rachedurst und von schmerzhaften Erinnerungen geplagter Frau, die ihren Ziehsohn, den sie wie den eigenen liebt, opfert, um ihren Racheauftrag zu erfüllen. Schlicht eine Wucht ist Aluda Todua als Conte di Luna; der Georgier zieht alle Register seines facettenreichen, vor Kraft strotzenden Baritons und wird so mein Star des Abends. Young Doo Park hat als Ferrando einen imposanten Auftritt und auch die kleineren Rollen lassen keine Wünsche offen.

Alexander Joel hat die Partitur des Trovatore in einem Interview als „voller Drive“ beschrieben und interpretiert sie genau so, überrascht durch zahlreiche, teils halsbrecherische Tempiwechsel – an der einen oder anderen Stelle offensichtlich sogar das Sängerpersonal. So kommt es gleich mehrmals zu hörbaren Abstimmungsschwierigkeiten zwischen Bühne und Graben. Wo der Parforceritt allerdings gelingt, zu dem der britische Dirigent die Musikerinnen und Musiker des Hessischen Staatsorchesters Wiesbaden anspornt, erklingt ein spannender, emotionsgeladener Verdi, der aufwühlt und bewegt. Bis Mitte Juli ist dieser Trovatore noch dreimal in der hessischen Landeshauptstadt zu erleben.

Ihr

Jochen Rüth

27.06.2022

Die Fotos stammen von Karl & Monika Forster und zeigen zum Teil die Alternativbesetzung.

DON CARLO

Premiere am 20. März 2022

Zwischen formaler Strenge und politischer Agitation

Die erste Frage bei einer Neuinszenierung von Verdis Don Carlo nach dem Drama von Friedrich Schiller ist: Welche Fassung wird gespielt? Ursprünglich in Paris 1867 als fünfaktige Grand opéra samt Balletteinlagen mit fünfstündiger Dauer herausgebracht, setzte sich zunächst für etwa ein Jahrhundert die gekürzte Mailänder Fassung von 1884 auf internationalen Bühnen durch. Bei ihr entfallen der komplette erste Akt und das Ballett, zudem sind auch etliche Szenen in den übrigen Akten verkürzt. So kommt man auf eine reine Spieldauer von knapp drei Stunden. Für diese Fassung nun hat sich auch das Staatstheater Wiesbaden in der aktuellen Neuproduktion entschieden. Ist man an die fünfaktige Fassung gewöhnt, so fühlt man sich an jene Opernquerschnitte auf Schallplatte erinnert, die sich im vergangenen Jahrhundert großer Beliebtheit erfreuten: Eine schöne Stelle folgt auf die nächste, den Zusammenhang muß man sich jedoch erschließen oder vorher angelesen haben. In Wiesbaden hilft mitunter auch die Übertitelanlage nach. In der Ursprungsfassung erzählt der erste Akt davon, wie der spanische Thronfolger Don Carlos der französischen Prinzessin Elisabeth im Wald von Fontainebleau begegnet, beide sich ineinander verlieben, was sich gut trifft, denn sie wurden bereits ohne ihr Zutun von ihren Herrscherhäusern einander versprochen. Dann jedoch muß Elisabeth aus Staatsräson Carlos‘ Vater, König Philipp, heiraten. Im zweiten Akt dann gesteht Carlos seinem Freund Posa, daß er noch immer Elisabeth liebe, die er entsprechend ihrer Stellung als Ehefrau seines Vaters als seine „Mutter“ bezeichnet. Die in Wiesbaden verwendete gekürzte Fassung setzt nun genau mit diesem zweiten Akt ein. Die Vorgeschichte wird also nicht erläutert. Wenn Carlos nun erklärt, er liebe seine Mutter, könnte der unbedarfte Zuhörer an einen Ödipus-Komplex denken. Die Übertitelanlage beugt der Verwirrung vor und übersetzt „Madre“ hier mit „Stiefmutter“.

Durch den Wegfall der Vorgeschichte, aber auch verbindender Handlungselemente hat die gekürzte Fassung etwas Tableaux-Artiges: In dramatisch verdichteten Szenen werden Schlaglichter auf Schlüsselmomente geworfen. Das von Rolf Glittenberg verantwortete Einheitsbühnenbild nimmt das adäquat auf: Die vordere Hälfte der Bühne wird von einer strengen, nach hinten offenen schwarzen Holzummantelung bestimmt, in der hinteren Hälfte werden passend zur jeweiligen Szene die wechselnden Orte des Geschehens mit wenigen Requisiten markiert: Ein bühnenhohes Kreuz steht für das Kloster, goldgrundierte Gartenbänke für den Innenhof des Escorial, Lampions für einen nächtlichen Garten. Die Kostüme von Marianne Glittenberg nehmen eine unaufdringliche Aktualisierung vor, zeigen überwiegend strenges Schwarz, vor dem sich gezielte Farbakzente in den elegant geschnittenen Kleidern und Roben der weiblichen Protagonisten wirkungsvoll abheben.

Diese formale Strenge nimmt auch der inszenierende Intendant Uwe Eric Laufenberg zu Beginn auf, indem er immer wieder symmetrische Aufstellungen der handelnden Personen bevorzugt und etwa in der ersten gemeinsamen Szene von Carlos und Posa die beiden Freunde gleichsam ritualisierte Aktionen spiegelbildlich ausführen läßt. Dieses Inszenierungselement wird jedoch schnell zugunsten einer flüssigen Personenregie aufgegeben, welche unprätentiös und werkdienlich die Handlung abbildet. Ein weiteres zu Beginn eingeführtes Regieelement zieht sich jedoch als roter Faden durch die gesamte Inszenierung: Der eigentlich nur zu Beginn und zum Ende auftretende Mönch, bei dem es sich im Libretto um den Geist Kaiser Karls V. handelt, spukt als stumme Rolle (dargestellt vom Tänzer Gabriele Ascani) durch den gesamten Abend. Immer wieder wird er durch deutlich sichtbare Wundmale mit dem gekreuzigten Christus identifiziert und weist so auf den Mißbrauch der Religion durch den Großinquisitor hin. An anderen Stellen wirkt das Auftreten des stummen Mönches weniger eindeutig in seiner Symbolkraft. In der Schlafzimmerszene von König Philipp erweist er sich gar als Vexierbild. Wie nebenbei entdeckt man im zerwühlten Bett des Königs eine schlafende Gestalt, deren Nacktheit samt wallend gelocktem Haar unter der Bettdecke hervorlugt. Eine schlafende Schöne, mit welcher der König die Nacht verbracht hat, denkt man.

Irgendwann erhebt sich die Gestalt, in deren schlanken Formen man eine Frau hatte sehen wollen, und erweist sich, durch die Seitenwunde eindeutig gekennzeichnet, als die Christusfigur, welche sich den Mönchshabit überstreift, um den blinden Großinquisitor hereinzuführen. Diese Szene läßt eine ganze Bandbreite von Deutungen zu und steht im Kontrast zu der plakativen Eindeutigkeit, mit der Laufenberg das Publikum in der Autodafé-Szene in die Pause geschickt hatte. Hier hat er der Versuchung nicht widerstehen können, die flandrische Opposition gegen die spanische Herrschaft und die Hinrichtung von Ketzern mit allzu wohlfeiler Aktualisierung zu übermalen. Die flandrischen Deputierten führen die rot-weiße Fahne der belarussischen Opposition mit sich. Als zu verbrennende Ketzer werden Bilder osteuropäischer Oppositioneller vom in Rußland inhaftierten Alexander Nawalny über den von Belarus entführten Roman Protassewitsch bis zur ermordeten Kremlkritikerin Anna Politkowskaja gezeigt.

Die Hinrichtungsszene hatte mit dem Einzug eines lebensgroßen Prozessionsbildes vom Kreuzweg Christi mit Dornenkrone begonnen. Die Bilder der Dissidenten werden jedoch wider Erwarten nicht verbrannt, sondern auf dem Boden ausgebreitet. Der gemarterte Christus aus dem Prozessionsbild legt sich schließlich auf sie, bevor der Vorhang fällt. Diese religiöse Überhöhung von politischer Verfolgung muß man nicht schlüssig finden. Insgesamt nimmt man den Eindruck mit, daß hier zwei Inszenierungsideen miteinander gerungen haben: Die Herausarbeitung des überzeitlich Gültigen aus dem Geist von Schillers Tragödie, welche auch durch Einblendungen von markanten Zitaten auf Zwischenvorhängen präsent ist, und eine plakative Aktualisierung. Uns hat die ritualisierte Strenge des Beginns stärker überzeugt und im Folgenden die Inszenierung immer da gepackt, wo Laufenberg dem Text vertraut hat. Aber angesichts der aktuellen Weltlage mag man die Parteinahme für die Unterdrückten der Gegenwart dem Produktionsteam nicht verübeln. Allerdings werden diese Teile der Inszenierung schnell altern.

Die musikalische Bilanz fällt gemischt aus. Unter der Leitung von Antonello Allemandi spielt das Orchester deftig auf, vieles wird mit breitem Pinsel gemalt. In der Autodafé-Szene erinnert das Fernorchester in seinem unbekümmerten Drauflosmusizieren mit manchen Unsauberkeiten in Intonation und Metrum an eine italienische Dorfblaskapelle (was womöglich sogar den Intentionen des Komponisten nahekommt). Oft tönt es recht laut aus dem Orchestergraben. Das bestimmt auch gerade bei den männlichen Protagonisten die Grundhaltung: Rodrigo Porras Garulo neigt in der Titelrolle zum Forcieren, zeigt mehr als einmal Unsauberkeiten in der Höhe und kann sich gegen das Orchester mitunter nur durch mit letzter Kraft nahe dem Schreien herausgestellten Töne behaupten. Aluda Todua erweist sich als Posa intonationssicherer, erringt aber manche Höhe auch nur mit Druck, was zu uneinheitlichen Lautstärken zwischen den Stimmregistern führt. Ausgeglichener präsentiert sich Timo Riihonen in der Partie des Königs Philipp. Sein dunkler Baßbariton beglaubigt den kühlen Machtmenschen, kann aber auch in der berühmten Arie „Sie hat mich nie geliebt“ mit differenzierter Gestaltung überzeugen und erhält dafür zu Recht starken Szenenapplaus. Young Doo Park kann als Großinquisitor sein prächtiges Baßmaterial voll ausspielen.

Christina Pasaroiu bietet mit ihrem tadellos durchgeformten Sopran als Elisabetta mit differenzierter Gestaltung den denkbar größten Kontrast zu der auftrumpfenden Virilität der männlichen Protagonisten. Dabei gibt sie die zwangsverheiratete Königin nicht nur optisch als Doppelgängerin von Melania Trump: Eine attraktive junge Frau, die sichtlich angewidert vom plump-brutalen Gatten ist. Ihm gegenüber läßt die Pasaroiu ihre Stimme geradezu unterkühlt klingen. Auch gegenüber dem von seinen Emotionen getriebenen Carlos zeigt sie rollengemäß allenfalls eingehegte Gefühle. In ihrem mitreißenden Schlußauftritt schließlich kann sie auch die leidenschaftliche Seite ihrer Figur musikalisch beglaubigen. Dies ist das in jeder Hinsicht überzeugendste Einzelporträt des Abends.

Demgegenüber bietet Alessandra Volpe als Eboli eine lediglich solide Leistung. Die beiden Wunschkonzertnummern ihrer Partie bewältigt sie achtbar, aber nicht bemerkenswert: Für das Schleierlied fehlt es ihr am letzten Quäntchen Geläufigkeit für die arabesken Koloraturen (über die sich allerdings auch schon bedeutende Rollenvertreterinnen hinweggemogelt haben), für die große Selbstabrechnung „O don fatale“ an innerer Glut.

Der Chor wird am Ende weniger für seinen tadellosen Einsatz in der Oper als für den Vortrag eines ukrainischen Liedes im Schlußapplaus gefeiert. Im Übrigen zeigt das Publikum sich mit Regie und Musik zufrieden. Die Heftigkeit im Einzelapplaus entspricht der jeweiligen Durchschnittslautstärke der Sänger, so daß etwa Aluda Todua für seinen phonstarken Posa scheinbar größere Zustimmung erfährt als Christina Pasaroiu für ihre besser abgestufte Elisabeth.

26. März 2022 / Michael Demel

© der Bilder: Karl und Monika Forster

Musikalisches Erlebnis mit Altmännerphantasien

Pique Dame

Premiere: 29.01.2022

besuchte Vorstellung: 13.02.2022

Lieber Opernfreund-Freund,

gut 20 Jahre nach der Inszenierung von Ansgar Haag präsentiert das Staatstheater Wiesbaden seit Ende Januar wieder Tschaikowskys Pique Dame. Dabei kann die musikalische Seite mehr überzeugen als das Setting von Hauschef Uwe Eric Laufenberg.

Von Rolf Glittenberg hat der sich einen riesigen Einheitsbühnenraum bauen lassen, den er abwechselnd mit einem ausladenden Spiel- oder Speisetisch, der auch als Laufsteg für das Defilee der Eitelkeiten dienen darf, und nur wenigen Requisiten wie einem Sofa oder einem Schminktisch bestücken lässt. Das macht Intimität in den leiseren Szenen schlicht unmöglich, auch wenn Laufenberg dank des raffinierten Lichts von Andreas Frank durchaus schöne Bilder gelingen. Die will er durch die eine oder andere Altmännerphantasie aufbrechen, zeigt Damen, die unter den Pelzmänteln nackt sind, und auch die Zarin hat am Ende der Maskenballszene kaum etwas an. Klar wird: hier geht es um Gier in jeder Form, nach Spaß, nach Sex, nach Alkohol und Geld, auch wenn eine tiefere psychologische Deutung des Stoffes unterbleibt. Stattdessen versucht sich Uwe Eric Laufenberg an einer Symbiose von literarischer Vorlage und Oper, lässt das Publikum zwischen den einzelnen Bildern Auszüge aus Puschkins Erzählung lesen und verweigert Hermann am Ende den von Modest Tschaikowsky, dem Bruder des Komponisten, in seinem Libretto vorgesehenen Bühnentod von eigener Hand, sondern lässt ihn wie in Puschkins Vorlage lediglich wahnsinnig werden.

Dessen Darsteller Aaron Cawley ist auch der Primus inter Pares in einer ausnehmend guten Sängerriege. Das Ensemblemitglied trumpft von seiner ersten Szene an stimmgewaltig auf und zeigt als Hermann Heldentenorqualitäten mit nicht nachlassender Kraft und bombensicherer Höhe. Doch auch die leiseren Töne trifft der Ire wunderbar, zeigt glaubhaft, wie Hermann mehr und mehr von den drei Karten besessen ist und darüber seine Liebe zu Lisa vergisst. Die findet in Elena Bezgodkova eine einfühlsame Interpretin, die mit farbenreichem Sopran die Stimmungen und Zustände der jungen Frau überzeugend zu verkörpern weiß. Romina Boscolo in der Titelpartie ist eigentlich viel zu jung für die greise Fürstin und macht doch deren Erinnerungsszene ganz zu der ihren, erzeugt allein mit ihrer tiefen, mysteriösen Stimme Gänsehaut, da sie die Regie nahezu bewegungslos an den Rollstuhl fesselt. Dagegen präsentiert Benjamin Russell die große Arie des Fürsten Jeletzki dermaßen nüchtern, dass es nicht verwundert, dass Lisa schnurstracks in die Arme des leidenschaftlichen Hermann rennt, auch wenn der nicht nur gesellschaftlicher Außenseiter ist, sondern auch bei seinen Militärkumpanen nur als Opfer ihres Spotts geschätzt wird.

In den kleineren Partien überzeugen Almas Svilpa als eindrucksvoller Tomski und Silvia Hauer, die mit hingebungsvollem, weich timbriertem Mezzo als Polina gefällt und in den Duetten mit Elena Bezgodkova zu Höchstform aufläuft. Der von Albert Horne betreute Chor, wie nahezu alle Protagonisten von Marianne Glittenberg vorzugsweise in noble Abendrobe gehüllt, interpretiert die imposanten Szenen meisterhaft, auch wenn Laufenberg seine Auftritte eher schablonen- und kulissenhaft inszeniert.

Im Graben schlägt Oleg Caetani mitunter forsche Tempi an, was zur einen oder anderen unsauberen Abstimmung mit dem Bühnengeschehen führt. Dennoch gelingt es dem erfahrenen Italiener, die russische Szene der Musik zu entfalten, so dass es alles in allem musikalisch ein beeindruckender Abend wird. Gespielt wird die schön bebilderte Inszenierung in dieser Spielzeit noch bis in den Mai hinein und das Staatstheater Wiesbaden durfte jüngst die Kartenkontingente für die kommenden Veranstaltungen aufstocken. Also nichts wie hin!

Ihr

Jochen Rüth

14.02.2022

Die Fotos stammen von Karl und Monika Forster.

WERTHER

Besuchte Aufführung am 13.01.2022

Fleuranne Brockway, Ioan Hotea.

Eine völlig neue Konstellation von „Werther“ (Jules Massenet) bot sich am Hessischen Staatstheater Wiesbaden zur Sichtweise des Regisseurs Ingo Kerkhof welcher alle Nebenfiguren ausblendete und lediglich die vier Hauptpersonen ins Zentrum des Dramas rückte. Dank des großartigen Engagements der Sänger-Darsteller entstand ein spannendes Kammerspiel á la Strindberg dieser tragischen menage a troit. Unterstützt wurde die optische Sogwirkung zudem von der leeren Bühne (Dirk Becker) beherrscht lediglich vom quadratischen Plateau mit einem Baum von oben herabhängend und zuweilen in die Bühnenschräge abgesenkt. Im zweiten Bild vereinte sich das Quartett friedlich zum Picknick bis zur dramatischen Eskalation der Gefühle. Im letzten Aufzug war die Baumumgebung mit Briefen bedeckt welche, als sich dieser letztmals in die Horizontale nach oben bewegte, eindrucksvoll nach unten flatterten. Die Créationen der einfachen jedoch sehr kleidsamen Kostüme entwarf Britta Leonhardt. Fazit: eine sehenswert-anspruchsvolle „moderne“ Produktion von ganz besonderem Flair – bravo!

Dem Dirigenten Peter Rundel sei Dank, dass das Hessische Staatsorchester Wiesbaden wieder in seinen altbewährten Qualitätslevel fand und unter seiner umsichtigen Stabführung den bestens disponierten Klangkörper zu typisch französischen „Sound“ animierte. Rundel vereinte filigrane Akkorde, herb-süße Klänge des Saxophons mit dominanten dramatischen Klangfarben und verlieh der Partitur besonders realistische Dimensionen. Dank subtiler Kombinationen schicksalhafter instrumentaler Einschläge unterstrich der umsichtige Dirigent das tragische Bühnengeschehen auf vortreffliche Weise.

Das relativ sehr junge Solisten-Quartett schien sich bar dieses orchestralen Passepartouts sehr wohl zu fühlen und glänzte mit Höchstleistungen. Allen voran der Titelträger Ioan Hotea, er schenkte der schwärmerischen Lichtgestalt Werther nicht nur darstellerische Gefühlsskalen, sondern setzte auch jene in hinreißend wundervolle Töne um. Der inzwischen 31-jährige rumänische Tenor begeisterte mich in div. Partien so auch insbesondere beim Frankfurter Gastspiel des Elvino. Der smarte Sympathieträger bot dem Antihelden sowohl die optische Idealfigur als auch die vokal-emphatischen Attribute. Hotea sang die Partie in filigran-feinsten Nuancen, hielt stets die Balance zwischen intensivem Ausdruck und wohldosierter Distanz. Der Sänger ließ sein lyrisches Timbre frei strömen, schenkte den exponierten Höhen glanzvolle Strahlkraft, dem Mezza voce dennoch kernig-maskuline Spannkraft. Legatissimo in innigem Schmelz erklangen Piani von umwerfender Schönheit. Eine absolut hinreißende Interpretation!

Darstellerisch wie vokal brachte Fleuranne Brockway für Charlotte ein ideales Rollenprofil mit ein. Zur anmutig ausgespielten Bühnenpräsenz beeindruckte die junge Mezzosopranistin mit überraschend stimmlicher Bandbreite, füllig-dunklen Tiefen mit erregendem Vibrato vereinte die charmante Sängerin zu fein differenzierten Farben, leuchtenden Höhen und zarten tragfähigen Piani. Diese Charlotte dürfte in bester Erinnerung bleiben.

Einen sympathischen, jungen, bestens phrasierenden Albert bot Christopher Bolduc, verlieh der sonst strengen Partie weichere Wesenszüge. Zudem punktete der Sänger mit beweglichem, schön timbriertem, volltönend geführtem Kavaliersbariton auf großer Linie.

Der mädchenhaften Sophie schenkte Michelle Ryan lieblich-silbernen Wohlklang und darstellerische Anmut.

Das den Pandemie-Vorschriften wenige Publikum sowie der Rezensent feierten die Künstler mit langanhaltender Begeisterung. Ich werde mit Sicherheit die letzte Vorstellung am 19. Februar am Vortag zur Elektra-WA mit Catherine Foster, quasi mir beide Aufführungen nicht entgehen lassen.

Gerhard Hoffmann, 15.1.22

Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online

Foto (c) Monika und Karl Forster

Tristan und Isolde

Aufführung am 13.11.2021 (Premiere am 7.11.2021)

Musikalisch großartig und interpretatorisch interessant!

Das Staatstheater Wiesbaden zeigte die erste Reprise der Neuinszenierung des Hausherrn Uwe Eric Laufenberg von „Tristan und Isolde“ vor einem nur schütter gefüllten Haus - wohl Ausdruck der erneuten Corona-bedingten Auflagen für Theater- und ähnliche Veranstaltungen einerseits und der Angst großer Teile des Publikums, bei den gegenwärtigen Bedingungen hoher Inzidenzen unter Leute zu gehen. Denn an dieser Inszenierung des „Tristan“ und vor allem an der wahrhaft großartigen musikalischen Gestaltung durch Michael Güttler am Pult des Hessischen Staatsorchesters Wiesbaden konnte es nicht liegen. Das hatte man schon in den Premieren-Kritiken lesen können. Nach der bedenklichen Duisburg-Erfahrung am 31. Oktober war es ein Genuss, ein herrlich zur Steigerung gebrachtes „Tristan“-Vorspiel von Beginn seiner Komposition an hören zu dürfen, und drei Viertel davon sogar noch vor geschlossenem Vorhang! Es ist unglaublich, was es zur Einstimmung in das Werk ausmacht, wenn dann zu den letzten Takten der Vorhang hochgeht. Rolf Glittenberg, man kennt seine Ästhetik auch bei Wagner, schuf eine Bühne mit nur wenigen, aber dramaturgisch sinnhaften Elementen. Die Kostüme von Andrea Schmidt-Futterer glänzten wie immer mit fantasievoller und rollenbezogener Eleganz.

Andreas Frank schafft dazu einen Lichtraum, der meist das tiefe „Tristan“-Blau thematisiert und ansonsten manchmal auf grünliche Töne und im Schluss-Aufzug eher auf helle setzt. Generell wird große visuelle Ruhe geschaffen. Die Videos von Gérard Naziri befinden sich in ihrer nur schemenhaften Andeutung gewisser Situationen, Objekte und Assoziationen in beachtlichem Einklang mit der Lichtregie. Zunächst glaubt man Schiffselemente und Wrackteile wahrzunehmen. Am Ende des 1. Aufzugs ist andeutungsweise gar ein auf Grund liegendes Schlachtschiff zu erkennen, wohl Hinweis auf die bald folgenden tödlichen Auseinandersetzungen. Wenn sie auf diese Weise zur Unterstützung optischer Wahrnehmungen dezent assoziativ beitragen, können Videos gerade auch im Einklang mit der Wagnerschen Musik sehr große Effekte haben. Weniger ist mehr, scheint auch hier zu gelten.

Im zweiten Aufzug wird das Bild von einigen zeitweise übertrieben agierenden Tänzer-Pärchen bestimmt, die künstlerisch gestylt sind und sich auch so bewegen, ja manchmal wie altgriechische Marmorstatuen wirken. Sie sollen mit ihren verspielten erotischen Aktionen unter und auf großen Tüchern wohl die Atmosphäre der kurzen Liebesnacht von Tristan und Isolde in all ihren möglichen Facetten metaphorisch ausleuchten. In der Tat wird es einmal so dunkel, das auch das Liebespaar nicht mehr zu erkennen ist. Herrlich dominieren dann der Brangäne-Ruf und das Orchester! Insgesamt ist die Personenführung sehr gut.

Im dritten Aufzug gibt es einige Überraschungen, die aber in einem Thema liegen, welches den Regisseur und seinen Dramaturgen Wolfgang Behrens besonders interessiert: Und zwar, dass die vier „Augenblicke“ zwischen Tristan und Isolde immer unter prekären Bedingungen stattgefunden haben bzw. stattfinden, bedroht sind, oder von vorneherein verschoben. Der erste fand ja vor der eigentlichen Handlung statt und wird von Isolde Brangäne gegenüber mit „Er sah mir in die Augen…“ referiert. Es war eine widrige Situation, denn Isolde erkannte in dem Moment, dass Tristan ihren Verlobten Morold im Kampf getötet hatte. Im 1. Aufzug schreibt Wagner beim gemeinsamen Genuss des Liebestrankes „Beide blicken sich in höchster Aufregung unverwandt in die Augen“, wobei die Gemeinsamkeit fast fehlschlägt. Denn Tristan trinkt vor Isolde und scheint ihr kaum etwas übrig zu lassen. Eine „Ungeschicklichkeit“, wie Behrens völlig zu Recht schreibt, hätte fast das vorzeitige Scheitern ihrer Liebe bedeuten können! Auch dieser „Augenblick“ ist jedenfalls von kurzer Dauer und prekär, denn schon stellt sich König Marke mit seinem Gefolge ein. Dass es dem Regieteam vor allem auf den „Augenblick“ ankommt, zeigt es auch durch eine winzige Schale für den Liebestank.

Im 2. Aufzug ist Tristans und Isoldes „Augenblick auf eine Länge gedehnt, die dem Wort ‚Augenblick‘ Hohn zu sprechen scheint“, meint Behrens wiederum plausibel, denn Wagner operiert hier mit „himmlischen Längen“, um ekstatische Zustände - wenn auch anderen Charakters - zu strecken. Durch die Bewusstheit der Theorie von Tag- und Nachtwelt findet das Paar wieder zur Welt- und Selbstvergessenheit. Somit sind Tristan und Isolde erwachsener geworden. Sie reflektieren mehr als bei den beiden ersten „Augenblicken“ in der Vorgeschichte und im 1. Aufzug.

Im 3. Aufzug ist die Erwartung eines gemeinsamen und langen „Augenblickes“ wieder prekär. Denn Tristan stirbt zuerst, kann bei seinem finalen „Isolde“ nur noch einen letzten kurzen Blick auf die zu spät Gekommene werfen. Sie sterben also getrennt, Tristan in seinen Fieberphantasien, Isolde im darauf folgenden Liebestod. Es gibt, de facto, nicht die so ersehnte Gemeinsamkeit im Tode, die „höchste Lust“, von der Isolde am Schluss singt. All diese Überlegungen von Laufenberg und Behrens scheinen mir für eine differenzierte, ja vielleicht gar neue Sicht auf das Oeuvre „Tristan und Isolde“ äußerst interessant und sinnhaft. Nur, wie sie ihren Wunsch nach einer tatsächlichen Erfüllung des letzten und damit wohl ewigen „Augenblickes“, also der „höchsten Lust“ eines gemeinsamen Übergangs in den Liebestod szenisch darstellen, erscheint mir dramaturgisch nicht überzeugend und in dieser Form auch gar nicht erforderlich. Und es ist im Sinne Wagners auch nicht richtig. Nachvollziehbar, ja sogar eindrucksvoll ist ja noch, dass der gesamte Hofstaat Tristans in Kareol in schwarzer Trauerkleidung entsetzt dessen Leiden sieht. Dass sich dann aber alle angesichts des zu erwartenden Endes - der schwarze Sarg ist schon da - eine/r nach dem/r anderen gewissermaßen als letzten Treuebeweis in ein offenes Grab stürzt, wirkt schon recht bizarr. Sie hätten doch mit gesenkten Köpfen abgehen können. Dass dann aber der in einem ohnehin ästhetisch überhaupt nicht zur eher mythisch konzipierten Regie in einem profanen Stationsbett liegende Tristan sich in der Ekstase bis auf den Verband entkleidet und ebenfalls in das Grab steigt und später ein nackter Mann aus diesem hervorkommt und sich tot in das Bett legt, wirkt dezent gesagt, allzu überraschend und verstörend. Im Gerangel des Kampfes am Ende wird dieser Mann - für die Zuseher nicht sichtbar – schnell gegen den „echten“ Tristan ausgetauscht, der dann zusammen mit Isolde eben doch noch den einen letzten „Augenblick“ genießen kann, der nicht prekär oder abgeschnitten, sondern ewig ist, den gemeinsamen Übergang in den Liebestod mit „höchster Lust“. Das hätte man doch viel einfacher haben können, wie es einst in Nürnberg zu sehen war. Der beim Anblick Isoldes verstorbene Tristan erwacht bei ihrem Liebestod - und eben durch dessen Intensität - zu einem transzendierten neuen Leben, das beide den gemeinsamen Übergang ermöglicht. Außerdem hat er, anders als nun in Wiesbaden, eben doch noch einen letzten kurzen „Augenblick“ mit Isolde gehabt… Das konnte also nicht überzeugen.

Marco Jentsch singt einen edel wirkenden Tristan mit einem schlanken lyrisch dramatischen Tenor. Er wird sicher ein guter Parsifal sein, und weitere Optionen auch bei Wagner deuten sich an. Barbara Havemann kommt als Isolde am besten mit den dramatischeren Tönen zur Recht, auf die sie sich mehr als man sollte zu konzentrieren scheint. Denn ihre Mittellage hat nicht die Fülle und Geschmeidigkeit, die man bei einer Isolde gern hören möchte. So stellt sich keine runde und klanglich ausgewogene vokale Leistung ein. Darstellerisch macht sie ihre Sache jedoch ausgezeichnet, bei etwas begrenzter Mimik. Young Doo Park ist ein ganz vorzüglicher Körnig Marke mit profundem und technisch bestens geführtem Bass sowie einer Lust, auch den oft zu passiven Marke-Monolog einmal schauspielerisch zu gestalten. Sein langer Monolog wird somit auch theatralisch zu einem Ereignis. Michael Kupfer-Radecky sprang als immer wieder bewährter Kurwenal mit kraftvollem Bariton und guter Aktion ein. Diese Rolle scheint ihm auf den Leib geschrieben. Khatuna Mikaberidze ist eine Brangäne mir sehr klangvollem und schön timbriertem, bisweilen fast dramatischem Mezzo sowie einer rollenentsprechenden Darstellung, wie sie hier relativ begrenzt verlangt wird. Julian Habermann singt den jungen Seemann mit einem guten Tenor aus dem Off. Erik Biegel ist mit seinem Sprechgesang ein sehr aktiver Hirt in einem viel zu großen, aber deshalb interessanten Gewand. Andreas Karasiak singt dem Melot mit einer etwas zu engen Stimme. Yoontaek Rhim absolviert die zwei Zeilen des Steuermanns zuverlässig.

Das beste von allem war jedoch Michael Güttler mit dem Hessischen Staatsorchester Wiesbaden. In einem Haus, das nicht nur ein prunkvolles Foyer aus „längst vergang‘nen Zeiten“ aufweist und einen daran denken lässt, was alles noch da sein könnte, wenn die Jahre 1944/45 anders gelaufen wären, hat das Wiesbadener Staatstheater offenbar auch eine ausgezeichnete Akustik. Aber auch bei der muss man gut musizieren. Güttler bewies durch ein ungemein nuancenreiches Dirigat und im Nachfühlen emotionaler Momente auf der Bühne seine große Kenntnis von Wagners opus summum. So war es eine Freunde, diesem Klangerlebnis beiwohnen zu können. Ganz nebenbei sei gesagt, dass es durchaus auch wunderbar sein kann, wenn das Englischhorn wie in Duisburg nicht die ganze Zeit auf der Bühne ist, sondern im Graben gespielt wird. Der von Albert Horne einstudierte Chor des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden bewies ebenfalls seine große Kompetenz. Ein weitgehend szenisch, aber vor allem musikalisch erfreulicher Abend - mitten im prekären neuen Berliner „Ring“ an der DOB!

Fotos: Monika und Karl Forster

Klaus Billand/4.12.2021

www.klaus-billand.com

Giacomo Puccini

IL TRITTICO

Streaming-Premiere am 09. Mai 2021, Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Packender Opernabend voller Überraschungen

TRAILER

Als erstes Theater in Hessen präsentierte das Hessisches Staatstheater Wiesbaden einen großen Opernabend in voller Besetzung. Um es vorwegzunehmen: es war ein außergewöhnliches Erlebnis!

Wunderbar spielfreudig agierte das sehr engagierte Ensemble, das mit ungemeiner Wandlungsfähigkeit begeisterte.

Diese spannende Premiere verblüffte mit vielen Überraschungen. Da ist zunächst einmal die gelungene Inszenierung von Uwe Eric Laufenberg. Nach seinem schwachen „Ring“ und einem unsäglichen „Rigoletto“, gelang ihm seine bisher überzeugendste Regie-Arbeit. Laufenberg verfremdet zu keinem Zeitpunkt die Handlungsverläufe, meidet im Gianni Schicchi jeglichen Klamauk und erzählt jeweils schlüssig, packend die Geschichten. Die Personenführung wirkt en Detail gut gearbeitet.

Der „Tabarro“ spielt in einer Industrielandschaft, Kräne sind im Bühnenhintergrund zu sehen. Allerdings wirkten die sehr neu wirkenden Kostüme etwas beißend im Kontrast. Hier fehlte der Schmutz der anstrengenden Arbeit. Gut wurde die Entfremdung zwischen Giorgetta und Michele aufgezeigt, die den Verlust des Kindes nicht verkraftet haben. Leidenschaftlich verzehrt sie sich an ihrem Liebhaber Luigi. Dieser wird am Ende von Michele erstickt, in dem dieser ihm das Knie auf die Kehle drückt. Amerika lässt grüßen....

„Suor Angelica“ wird in einem minimalistischen Bühnenbild geboten. Die Bühne öffnet und schließt sich, gibt unterschiedliche Einblicke. Die Nonnen führen ein karges Dasein. Einzige Freude ist die Fontäne eines Brunnens und ein leibhaftiger Esel. Sehr autoritär agiert die Äbtissin in diesem Kloster.

Höhepunkt der Aufführung war das spannende Duett zwischen Suor Angelica und ihrer Tante. Spannend wie ein Thriller umkreisten sich die Sängerinnen. Dann verkroch sich Suor Angelica vor Angst unter dem Tisch, während die Tante den Tisch bestieg und sich selbst überhöhte. Nach deren Todesmeldung von Angelica, geriet Angelica in völlige Apathie. Daher wurde sie von den Mitschwestern gezwungen, das Testament zu unterzeichnen, in dem eine Schwester ihr dabei die Hand führte. Als Strafe zog ihr die Äbtissin mit kalter Wut den Stuhl weg, so dass Angelica zu Boden sank. Das ging unter die Haut.

Am Ende erscheint nicht die Madonna, sondern Jesus mit dem verstorbenen Kind von Angelica und schenkt somit Angelica die ersehnte Erlösung.

„Gianni Schicchi“ ist hier die Geschichte von Neu-Reichen, die es richtig krachen lassen wollen. Witzig mit viel Situationskomik agiert das vortreffliche Ensemble. Auch hier überzeugt die Inszenierung auf ganzer Linie.

Bühnenbildner Gisbert Jäkel schuf passende Bühnenräume, die jeweils eine eigene Stilistik für das jeweilige Stück boten. Sekundiert wurde er durch die gelungenen Kostüme von Jessica Starge. Andres Jung schuf beeindruckende Lichteffekte. Chordirektor Albert Horne sorgte für blitzsauberen Chorgesang.

Bis auf wenige Gäste demonstrierte das Wiesbadener Sängerensemble eindrucksreich seine Kompetenz und Vielfalt.

Im Mittelpunkt stand die Sopranistin Olesya Golovneva, die alle drei Sopranpartien begeisternd darbot.

Sie war eine verletzt wirkende Giorgetta, die überzeugend ihren Hunger nach Lebensfreude, Ausbruch aus ihrer Ehe und nach Leidenschaft aufzeigte. Der Verlust ihres Kindes war ihr jederzeit anzumerken. Habe ich sie bislang immer reichlich unterkühlt erlebt, so wirkt sie hier überraschend anders! Wie ausgewechselt agierte sie mit Volleinsatz und größter Risikofreude. Sehr textbezogen, dynamisch im Vortrag, manchmal leicht gefährdet in der extremen Höhe, gab sie ihrer Rolle alles. Fabelhaft!

An ihrer Seite agierte als wuchtiger Michele Daniel Luis de Vicente mit machtvoll, dunklem Bariton. Es gelang ihm ein vielschichtiges Charakterbild, gleich einem ruhenden Vulkan, der in der Kulmination seines Monologes beeindruckend explodierte. Einzig beim Mord an Luigi wirkte er etwas gebremst. Hier fehlte das völlig Unkontrollierte, wie es z.B. Juan Pons unnachahmlich realisierte. Davon abgesehen war er eine sehr gute Wahl.

Haustenor Aaron Cawley zeigte seine bisher beste Leistung am Haus. Klar und selbstsicher die Darstellung. Den großen Schwierigkeiten seiner vertrackten Partie begegnete er mit staunenswerter Lässigkeit. Zudem öffnete sich seine Stimme herrlich in der Höhe. Leider artikuliert er immer noch verwaschen, so dass ihm immer noch die letzte Wirkung zu herausragender Größe fehlt.

Wunderbare Charaktere schufen die hinreißende Romina Boscolo (Frugola), Wolf Mathias Friedrich (Talpa) und Eric Biegel (Tinca).

In Suor Angelica durften viele Chorsängerinnen kleinere Solopartien übernehmen, was ausnehmend gut gelang.

Olesya Golovneva war eine Idealbesetzung für die schwierige Rolle. Wunderbar lyrisch mit leuchtender Höhe durchmaß sie alle Stationen ihrer fordernden Partie mit größter Identifikation. Und doch war es die überragende Romina Boscolo als Zia Principessa, die sie in die Schranken verwies. Mit pastoser Altstimme und größter Bühnenpräsenz war sie eine perfekte Besetzung auf allerhöchstem Niveau. Verblüffend erinnerte sie zuweilen an die große Fedora Barbieri.

Zu loben ist Fleuranne Brockway für ihre große Wandlungsfähigkeit, die dann als äußerst zickige Ciesca im Gianni Schicchi kaum wiederzuerkennen war. Sie war eine grausam furchteinflößende Äbtissin, die die Szene beherrschte und dazu mit ihrer Stimme gefiel.

Feine Sopranfarben steuerten Stella An (Genoveva)und Britta Stallmeister (Dolcina) bei.

Ein leichtfüßiger Ausklang bot dann schlussendlich „Gianni Schicchi“. Herrlich losgelöst sang und spielte Daniel Luis de Vicente den schlitzohrigen Strippenzieher.

Einmal mehr begeisterte Olesya Golovneva nun als Lauretta. Mit sehr eigener Note verwöhnte sie mit fein abdosierter Dynamik ihr „Oh mio babbino caro“.

An ihrer Seite mit fein schmachtendem Tenor Ioan Hotea als Rinuccio.

Das übrige Ensemble wurde angeführt von der wunderbaren Romina Boscolo als dominate Zita.

Auch aus dem Orchestergraben gab es eine große Überraschung. Selten war das Staatsorchester Wiesbaden derart ausgewogen und subtil zu vernehmen. Da klapperte kein Einsatz, alle Instrumentengruppen harmonierten trefflich miteinander. Die Einsätze, vor allem in den Bläsern gelangen mustergültig. Und auch Gast-Dirigent Alexander Joel wirkte erneuert. Nach seinem äußerst faden Ring-Dirigat überzeugte er hier auf ganzer Linie mit einer fein ausgehörten Interpretation. Immer bei den Sängern, zeigte er viel Nähe zum Impressionismus. Dabei scheute er auch nicht die Härten und Eruptionen. Die dynamische Kontrolle geriet vorbildlich. Einzig beim „Gianni Schicchi“ bereiteten die vielen Taktwechsel dem Orchester noch etwas Schwierigkeiten. Dies mag sich aber noch leicht beheben.

Fazit: Dieser Abend ist eine der besten Opernproduktionen, die Wiesbaden bisher in der Verantwortung Laufenbergs zeigte! Auch die musikalische Einstudierung hat beste Vorarbeit geleistet, da die Sänger ihre Rollen wunderbar textbezogen gestalteten.

Zu loben ist überdies die sehr gute Kameraführung und die feine Tonqualität der Übertragung. Diese Produktion ist in diesem Monat noch mehrmals als Stream auf der Internetseite des Hessischen Staatstheaters buchbar. Unbedingt empfehlenswert. BRAVO an das Hessisches Staatstheater!

Dirk Schauß, 13.5.2021

Bilder (c) Forsters

MATTHÄUSPASSION

Bericht von der zweiten Aufführung am 22. Januar 2020 (Premiere am 18. Januar 2020)

Nicht Fisch, nicht Fleisch

Die Passionsgeschichte des Evangelisten Matthäus bietet bereits im biblischen Original großes Kino: eine dramatische Verhaftungsszene, ein spannender Prozeß, drastische Folterberichte und eine Hinrichtung mit apokalyptischen Begleiterscheinungen samt Finsternis, Erdbeben und aus den Gräbern erstehenden Toten. Johann Sebastian Bach hat diesen Text in lebendigen Rezitativen und plastischen Turbachören wirkungsvoll vertont. Nimmt man alleine dieses Gerüst, dann hat man ein traditionelles Passionsspiel. Daß dieser starke Handlungsverlauf immer wieder reflektierend und kontemplativ von Arien unterbrochen wird, unterscheidet das Passionsoratorium rein formal nicht von einer typischen Barockoper. Es ist vielmehr das von Bach bei der Wahl der Arientexte und ganz besonders beim Einflechten von Kirchenchorälen dezidiert verfolgte theologische Programm, welches das Werk als tönende Predigt für Opernbühnen heikel erscheinen läßt. Die wenigen gelungenen szenischen Adaptionen, etwa das Ballett von John Neumeier oder die „Ritualisierung“ genannte halbszenische Einrichtung von Peter Sellars, sind einen Weg der gestischen Abstraktion gegangen. Dem Programmheft ist in einem Doppelinterview mit der Regisseurin Johanna Wehner und dem Dirigenten Konrad Junghänel zu entnehmen, daß es die gemeinsame Linie des Produktionsteams war, keine szenische Umsetzung des Passionsgeschehens auf die Bühne zu bringen. Ein solches Vorgehen bezeichnet die Regisseurin als „Oberammergau“ und „Horrorvision“. Leider bleibt die Frage, was denn sonst dargestellt oder gezeigt werden soll, den gesamten Abend über unbeantwortet.

Das Bühnenbild von Volker Hintermeier wird dominiert von einem riesenhaften, liegenden Kreuz, welches leicht abschüssig in den Orchestergraben hineinragt. Es zitiert barocke Formen und wird baldachinartig von einer modernen und mit Neonröhren bestückten Kreuzesvariante in der Höhe gedoppelt. Im Hintergrund sind allenfalls schemenhaft die Umrisse der Rosette eines Kirchenfensters zu erkennen. Sie verschwindet fast vollständig hinter dichtem Dauernebel, so als habe die Regisseurin diese Andeutung eines sakralen Raumes im letzten Moment wieder unsichtbar machen wollen. Die gewaltige Kreuzesskulptur entfaltet eine solche Wucht, daß man ihr szenisch irgendetwas von vergleichbarer Stärke entgegensetzen müßte. Das gelingt im Verlauf der Aufführung kaum, auch weil die Regisseurin ersichtlich nichts mit dem theologischen Programm Bachs von Schuld, Sündentilgung und Blutopfer anzufangen weiß. Worum es aber sonst gehen soll, bleibt in ihren Erläuterungen im Programmheft blaß („… ich will nur sagen, daß wir in eine Auseinandersetzung damit treten müssen, wen wir anklagen oder wen wir beschützen, wenn wir meinen, es gäbe dort jemanden, der für uns die Sünden trägt.“), auf der Bühne bleibt es unsichtbar.

Julian Habermann (Evangelist) mit Chor

Die beiden Kreuzbalken dienen bloß als Laufstege, auf denen die Protagonisten mal herumschreiten, mal verharren. Der Chor findet seinen Platz links und rechts davon. Die längste Zeit sitzt oder steht er einfach da. Irritierend ist, daß die Chorsänger Notenpulte vor sich haben. Der Inszenierungsgedanke dahinter erschließt sich nicht. Womöglich war es ihnen einfach nicht möglich, den Text auswendig zu lernen, so daß die Regie das Aus-den-Noten-Singen einfach mitinszeniert hat. Gekleidet ist der Chor in wahllos erscheinende Kostüme aus mehreren Jahrhunderten, die von der Trauerfarbe Schwarz dominiert werden. Mitunter werden Sonnenbrillen getragen, warum auch immer. Leider läßt die Textverständlichkeit des Chores zu wünschen übrig. Er bewältigt ansonsten seine umfangreichen Einsätze musikalisch insgesamt ordentlich. Wenn man einen Opernchor dabei im Hinblick auf Lockerheit bei den Koloraturen und Transparenz im polyphonen Partiturgeflecht nicht an den Maßstäben mißt, die auf Barockmusik spezialisierte Ensembles setzen, kann man mit der Leistung zufrieden sein.

Konstantin Krimmel (Jesus) mit Chor

Optisch und musikalisch ist Konstantin Krimmel ein idealer Darsteller des Jesus. Von großer Gestalt, mit langen Haaren und Bart sieht er aus, als ob er aus einem Altarbild gestiegen wäre. Sein Bariton verfügt über eine attraktive Mittellage, eine leuchtende Höhe und ein kernig-sattes Fundament in der Tiefe. Der junge Tenor Julian Habermann tut sich in der ersten Hälfte des Abends ein wenig schwer mit der hohen Lage der Partie des Evangelisten. Auch zeigt er leichte Textunsicherheiten. Mehr und mehr faßt er aber Tritt und hinterläßt so insgesamt mit deutlicher Artikulation einen soliden Gesamteindruck. Szenisch hat die Regie für ihn wie für alle anderen oft nichts anderes zu tun, als zu schreiten oder zu verharren. Immerhin darf er gelegentlich mit einer Handgeste auf andere Beteiligte weisen, die gerade erwähnt werden oder deren Auftritt bevorsteht.

Einen guten Eindruck hinterlassen die beiden Solistinnen. Anna El-Kashem kann ihren hellen, schlanken und koloraturensicheren Sopran stilgerecht einsetzen. Sehr schön, in schlichter Trauer und ohne Pathos etwa gelingt im Zusammenspiel mit Oboen und Flöte die Arie „Aus Liebe will mein Heiland sterben“. Der Alt von Anna Alàs i Jové klingt im Kontrast dazu opernhaft-üppiger. Aber auch sie gestaltet ihre Arien geschmackvoll und überzeugt mit dunkler Abtönung ihrer Stimme gerade auch in der inzwischen zur Wunschkonzertnummer verkommenen Arie „Erbarme dich“. Die Bariton-Arien bewältigt Wolf Matthias Friedrich kernig und mit sehr intensiver Artikulation. Er hat dabei die Eigenart, immer wieder einzelne Töne und Silben dynamisch zurückzunehmen, was auf Kosten der Gesangslinie geht. Gerne hätte man gehört, wie Benjamin Russell mit seiner frischeren und samtigeren Stimme diese Arien interpretiert. Er darf lediglich in den Kleinpartien des Judas und Pilatus zeigen, über welches Potential er verfügt.

Konrad Junghänel hat die Musiker wie gewohnt zu historisch informiertem Spiel angehalten mit vibratoarmen Streichern und Holzbläsern sowie sprechender Artikulation. Doch anders als bei seinen farbigen Mozart-Interpretationen wirkt der Klang hier monochrom, stellenweise ruppig und grobkörnig. Auch scheinen die szenischen Aktionen und die Verteilung der Protagonisten in der Tiefe der Bühne sich ungünstig auf die Koordination der Einsätze ausgewirkt zu haben.

Insgesamt kann die ordentliche musikalische Qualität für sich genommen nicht begründen, warum man mit einem Opernensemble ein Werk aufführt, bei dem die Erwartungshaltung des Publikums seit Jahren von in immer höhere Sphären der Perfektion entschwebenden Spezialensembles geprägt wird. Wenn man der Regisseurin zugestehen will, daß sie keine platte Bebilderung des Textes gewollt hat, dann hätte deutlicher werden müssen, wofür der szenische Aufwand mit Bühnenbild und Kostümen denn sonst betrieben wurde. Daß nämlich, wie die Regisseurin sagt, das Passionsgeschehen nur in der Musik stattfinde und sich ausschließlich vor dem inneren Auge des Zuhörers entfalte, gilt für jede herkömmliche konzertante Aufführung ebenso. Die Wiesbadener Produktion ist damit weder Fisch noch Fleisch: Sie überzeugt nicht als reines Oratorium, und als Opernaufführung verläßt sie sich zu sehr auf die Wirkung eines starken Bühnenbildes, dem sie gestisch wenig entgegenzusetzen hat.

Michael Demel, 29. Januar 2020

© der Bilder: Karl und Monika Forster

DER ROSENKAVALIER

Premiere am 10. November 2019

Walzer am Rande des Abgrunds

„Kommt mir bekannt vor“, sagt der Premierengast zu meiner Linken. So wie hier hätten Regisseur und Bühnenbildner seinerzeit bereits ihren Rosenkavalier an der Berliner Staatsoper ausgestattet. In der Pause findet er auch Beweisphotos dazu – das Internet vergißt nichts. Tatsächlich zeigen die Bilder aus Berlin eine sehr ähnliche Rotunde, einen eineiigen Zwilling des Wiesbadener Bettes im ersten Akt und auch einen unmittelbaren Modellvorgänger der vergoldeten Globus-Minibar im zweiten Akt. Warum auch nicht? Man muß das Rad nicht immer neu erfinden, insbesondere nicht, wenn es optisch so wirkungsvoll ist wie dieses Bühnenbild von Raimund Bauer. Die klassizistische Rotunde, deren Säulen im ersten Akt hinter zugezogenen, bodenlangen Gardinen durchscheinen, bietet einen noblen, etwas unterkühlt wirkenden Rahmen für die lebendige und plausible Personenregie, mit der Nicolas Brieger ein darstellerisch sehr engagiertes Ensemble zu führen weiß. Leider zeigt sich aber immer wieder, daß das Rund des Bühnenbildes mit seinem gewölbten Schalldeckel akustisch offenbar ungünstig ist: Je nach Positionierung dringen Stimmen nur gedämpft über den Orchestergraben. Ohne Übertitelanlage wäre manche Textpassage unverständlich geblieben.

Liebesspiel zur Ouvertüre: Nicola Beller Carbon (Marschallin in Rot) mit Silvia Hauer (Octavian)

Mitunter neigt die Regie zur Deutlichkeit. Schon zu Beginn ist auf offener Bühne das Liebesspiel zwischen der Marschallin und ihrem jugendlichen Liebhaber zu sehen, als ob die Musik es inklusive Koitus nicht schon überdeutlich genug ausmalte. Die Kostüme von Andrea Schmidt-Futterer verorten die Szene im frühen 20. Jahrhundert, zitieren aber in verfremdeter Form etwa bei Octavian das behauptete Rokoko des Librettos. Die Berliner Ausgangsidee wurde in Wiesbaden im ersten Aufzug mit Videoeinblendungen angereichert, welche zu Strauss‘ nostalgisch schwelgenden Walzerklängen eine KuK-Hofgesellschaft beim Tanz zeigen, die Damen in üppigen Roben, die Herren in Ausgehuniformen. Die Produktion nimmt damit Bezug auf die Entstehungszeit der Oper unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg und zeigt die Oberschicht der zum Untergang verdammten Donaumonarchie. Sie tanzen ihren Walzer am Abgrund, schlafwandeln im Drei-Viertel-Takt in die Katastrophe hinein. Schlagartig blitzt das kommende Unheil auf, zeigen die Videoprojektionen Weltkriegsszenen mit Schützengräben und Bombeneinschlägen. Vor diesem Hintergrund bekommt dann der Auftritt der Bittsteller vor der Marschallin eine ernste, bittere Note. Die Regie muß dazu gar nicht viel verändern. Wenn drei Waisen etwa den Soldatentod des Vaters beklagen, dann steht das genau so in Hoffmannsthals Textvorlage. Lediglich den italienischen Tenor, der auf eine Anstellung hofft, hat man hier in einen Kriegsversehrten umgedeutet. So muß Ioan Hotea das Kunststück vollbringen, die ohnehin unbequem hoch notierte Partie einbeinig und auf eine Krücke gestützt zu singen. Das gelingt ihm mit seiner saftigen Stimme erstaunlich gut.

Im Hintergrund: Baron Ochs mit Gefolge, vorne rechts: Silvia Hauer (Oktavian) im Palais Faninal

Im weiteren Verlauf wird auf diese ernste weltpolitische Brechung des Stoffes jedoch kaum noch Bezug genommen. Lediglich ein vergoldeter Weltkriegspanzer, der im zweiten Akt Faninals Stadtpalais zur Dekoration dient, macht deutlich, auf welche Weise dieser neureiche Emporkömmling wohl zu seinem Vermögen gekommen ist.

Die „Wienerische Maskerade“ im dritten Akt spielt statt im Beisl in einer Art gehobener Rotlichtbar, deren Wirt (Erik Biegel mit gewohnt kopfigem Spieltenor) eine Transe ist. Das tut aber nichts zur Sache. Das Produktionsteam brennt hier ein kleines Feuerwerk an Gags und Bühneneffekten ab, die dem Publikum hörbar großes Vergnügen bereiten.

Fleuranne Brockway (Annina), Erik Biegel (Wirt*in), Rouwen Huther (Valzacchi) und Benjamin Russel (Polizeikommissar) im Beisl

Kleine Details zeigen einen souveränen Umgang mit den Aufführungstraditionen. Die stumme Rolle des Dieners Mohammed ist hier mit einem kleinwüchsigen Schauspieler (Mick Morris Mehnert) besetzt, der mimisch und gestisch sehr präsent ist und zur Belebung vieler Szenen beiträgt. Eine augenzwinkernde Erinnerung daran, daß das Libretto für diese Rolle einen Farbigen, einen „Mohren“ vorgesehen hat, entdeckt man an einem Servierwagen, dessen Tablett von der Figur eines orientalisch bekleideten Mohren gehalten wird. Die Regie imprägniert sich hier gegen wohlfeile Rassismuskritik, ohne der Textvorlage untreu zu werden.

Im Übrigen entfaltet Nicolas Brieger unaufgeregt, aber eindringlich das Grundthema des Stückes: Zeit, Altern, Vergänglichkeit.

Nicola Beller Carbone als

Marschallin bietet mit einer Haltung nobler Melancholie das glaubhafte Porträt einer bereits gereiften Frau, die sich des Endes ihrer Jugend zunächst fassungslos bewußt wird, um schließlich den Gang der Zeit mit Würde anzunehmen. Sie überrascht dabei mit großer stimmlicher Zurückhaltung. Ihre gute Textgestaltung überzeugt, klanglich jedoch wirkt sie nahezu im gesamten ersten Aufzug so, als sänge sie gleichsam mit angezogener Handbremse. Da versucht eine Sängerin, ihr im hochdramatischen Fach erprobtes Material im Zaum zu halten.

Das funktioniert vor allem in den Konversationspassagen recht gut. Hier webt Beller Carbone ein recht feines Gespinst, welches für eine Sängerin verblüfft, die in Wiesbaden bereits als kraftvolle Färberin in Die Frau ohne Schatten aufgetreten ist. Ein wenig vermißt man die Fähigkeit zum blühenden, weite Bögen spannenden Ton großer Rollenvorgängerinnen. Das etwas herbere Timbre der Beller Carbone fügt sich indes mit ihrer darstellerischen Anlage der Figur gut zu einem stimmigen Gesamtbild.

Silvia Hauer ist dagegen ein Octavian wie aus dem Bilderbuch: Ein frischer Mezzosopran mit überschäumendem Temperament, glaubhaft als viriler jugendlicher Liebhaber, köstlich ungelenk in der Verkleidung als Kammerzofe. Sie und die fabelhafte Sophie der Aleksandra Olczyk, die mit ihrem glockenhellen Sopran überzeugt, geben ein großartiges Paar ab.

Karl-Heinz Lehner ist landauf landab der Ochs vom Dienst (Dortmund, Essen, Frankfurt, Leipzig). Der gebürtige Österreicher verfügt über die nötige Dialektfärbung – wobei man als Nicht-Österreicher ohnehin bereits das Austauschen von Vokalen für Wienerisch („Weanerisch“) hält. Musikalisch kann man ihn lediglich als eine solide Besetzung bezeichnen, vermißt man doch insbesondere eine sattere Tiefe und eine unangestrengtere Höhe.

Karl-Heinz Lehner als Ochs mit Gefolge

Das Orchester zeigt sich unter der Leitung seines Generalmusikdirektors Patrick Lange in guter Form. Wie schon bei Langes Arabella-Dirigat klingt dieser Strauss eher bayerisch-deftig als wienerisch-parfümiert, was vor allem die Auftritte des Ochs und seiner Dienerschaft gut untermalt. Die Walzer tönen mit vollmundigem Streicherklang aus dem Orchestergraben und machen Laune. Aber auch für Momente des Innehaltens finden die Wiesbadener Musiker zu einer überzeugenden Musizierhaltung. Im wichtigen Zeitmonolog der Marschallin bricht der Spannungsbogen nicht ab. Sogar die heiklen Silber-Rosen-Klänge gelingen. Die Anerkennung des Publikums für diese Leistung im Schlußapplaus ist wohlverdient.

Insgesamt kann man den Rosenkavalier in Wiesbaden in einer reflektierten Inszenierung erleben, die im Detail gut ausgearbeitet ist und die von engagierten Darstellern getragen wird. Das musikalische Niveau ist gediegen. Diese repertoiretaugliche Produktion ist die ideale Plattform für wechselnde Besetzungen in den tragenden Partien. Schon in dieser Spielzeit wird die wunderbare Johanni van Oostrum für zwei Vorstellungen im April die Marschallin übernehmen. Im Rahmen der Maifestspiele soll dann die absagefreudige Anja Harteros in dieser Rolle zu erleben sein.

Michael Demel, 29.11.2019

© der Bilder: Karl und Monika Forster

CARMEN

Bericht von der Premiere am 14. September 2019

Solide Aktualisierung mit politisch korrekter Imprägnierung

Sie haben tatsächlich nach der Ouvertüre gebuht! Dabei gab es auf einer Leinwand vor der Bühne in Filmsequenzen zum Orchestervorspiel nur das zu sehen, was später der Torero Escamillo und eine begeisterte Menge besingen werden: In einer Arena wird ein Stier mit Spießen traktiert und blutig zu Tode gebracht. Was ist daran provokativ? Was so unpassend, daß man in einen Schlußakkord hineinbuhen muß? Ist es tatsächlich eine Zumutung, mit der Brutalität eines Stierkampfes konfrontiert zu werden? Wenn der Unmut der Widerwärtigkeit dieser Tierquälerei gegolten haben sollte, dann hat das Premierenpublikum ihn zum falschen Zeitpunkt und am falschen Ort geäußert. Wie heißt es später im Text des Librettos, der zu dem überpopulären Marsch „Auf in den Kampf, Torero“ schmissig und lustvoll gesungen wird: „Durch den Zwinger bricht heraus der Stier mit Allgewalt. Er stürzt vor, treibt in die Enge. Ein stolzes Ross - es fällt - begräbt den Picador. Wütend rennt der Stier im Kreise umher, Kopf hoch empor. Die wucht'gen Hörner wild er senket. Es fließet rings das Blut - er brüllet fürchterlich.“

Und zum Finale beschreibt die Menge singend den gerade stattfindenden Kampf: „Viva! Viva! ach, wie so herrlich! In dem blutgen Sand wie gefährlich, rennt der Stier dem Kämpfer entgegen. Seht da, wie Escamillo zieht seinen Degen - Wie das Tier gereizt auf ihn springt - Ob der Stoss ihm glücklich gelingt? Seht da, seht da, Victoria!"

Vielleicht hat dem Publikum das beim Betrachten der Texte dann doch gedämmert, vielleicht ist es aber auch nur von der ansonsten gefälligen Inszenierung versöhnt worden. Jedenfalls gibt es beim Schlußapplaus zum Auftritt des Inszenierungsteams keine Unmutsbekundungen mehr.

Lena Belkina (Carmen) und Sébastien Guèze (Don José)

Dieser Auftakt jedenfalls ist vielversprechend. Mit dem Ende der Ouvertüre wird die Leinwand transparent und gewährt einen ersten Blick auf das Bühnenbild: eine leere, etwas ramponierte Stierkampfarena. Einsam kniet in ihrer Mitte ein Mann. Es ist, wie sich später herausstellen wird, der männliche Protagonist Don José. In seinen Händen hält er in einer Trauergeste ein typisch spanisches Kleid im Flamenco-Stil. So wirft die Regie einen Blick auf den Schluß der Oper, in welchem Bizet den Stierkampf in der Arena mit der tödlich endenden Auseinandersetzung zwischen Carmen und ihrem enttäuschten Liebhaber davor in einer Parallelmontage ablaufen läßt. Das ist ein starkes, ein verheißungsvolles Bild.

In der Mitte der Arena befindet sich ein wandschrankartiges Bühnenelement, welches im Verlauf der Inszenierung durch Drehungen und Verschiebungen das Bühnenrund gliedert, für Gruppen- und Einzelauftritten in geschicktem Variantenreichtum genutzt wird, im Tavernen-Akt als Rückfront einer Bar dient und im Schmuggler-Akt, der ja im Gebirge spielt, auch erklettert werden kann. Auf seine Fläche ist die Parole gesprüht: „Toros si – corridas no“ – Stiere ja, Stierkämpfe nein. Das „no“ ist jedoch in anderer Farbe durchgestrichen und durch ein „si“ konterkariert worden. Ein Statement des Inszenierungsteams und ein Hinweis darauf, daß im Spanien der Gegenwart die Stierkampftradition kontrovers diskutiert wird. Und daß diese Carmen in der Gegenwart spielt, daran lassen die Kostüme keinen Zweifel, die auf pseudo-spanischen Folklorekitsch verzichten.

In dem so abgesteckten Rahmen erzählt Regisseur Laufenberg die Geschichte exakt am Libretto entlang. Nach der starken Exposition wirkt das alles sehr konventionell, so als habe der inszenierende Intendant insbesondere die Repertoire-Eignung der Produktion im Blick gehabt.

Einem Dilemma moderner Carmen-Inszenierungen entgeht aber auch Laufenberg nicht: Natürlich kann man heute nicht mehr die nachträglich von fremder Hand hinzugefügten Rezitative aufführen. Natürlich muß ein Regisseur, der dramaturgisch auf der Höhe der Zeit ist, den Charakter des Stückes als Opéra comique beachten, also die Ursprungsfassung mit gesprochenen Dialogen verwenden. Gerade diese löbliche musikhistorische Korrektheit führt zu einem doppelten Problem: Der französische Text wird nicht selten von nichtfrancophonen Sängern mehr schlecht als recht deklamiert und von einem deutschen Publikum nur verstanden, wenn es mit den Augen auf den Übertiteln klebt, statt dem Bühnengeschehen zu folgen. Ohne Musikuntermalung können sich diese Sprechszenen ziehen wie Kaugummi. Für das Elend der Dialoge findet die Wiesbadener Produktion keine erfrischende Lösung, und so nimmt man sie als notwendiges Übel hin.

Lena Belkina (Carmen)

Daß das Premierenpublikum sich am Ende zufrieden zeigt, liegt nicht zuletzt an der gediegenen musikalischen Qualität des Abends. Mit Lena Belkina hat man für die Titelpartie eine rollenerfahrene Sängerin engagiert, deren dunkel abgetönter Mezzosopran mit satter Tiefe, samtiger Mittellage und ungefährdeter Höhe punkten kann. Sie serviert die Wunschkonzertarien tadellos und übertreibt es mit der Beimischung von rollenadäquaten ordinären Untertönen nicht. Sébastien Guèze interpretiert den Don José mit einem eher hell timbrierten Tenor mit hohem Anteil der Kopfstimme. Beeindrucken kann er immer dann, wenn er druckvoll aussingen kann. Wenn er aber die Lautstärke zurücknimmt, klingt die Stimme ein wenig matt und glanzlos. Dann offenbart sich, daß insbesondere die Mittellage zu wenig im Körper verankert ist und zu stark auf die Kopfresonanz setzt. So wird er im ersten gemeinsamen Auftritt mit Sumi Hwang als Micaëla von dieser regelrecht an die Wand gesungen. Die zierliche Sängerin verfügt über eine jugendlich-frische Stimme, die sie wunderbar strömen lassen kann. Erstaunlich ist das Volumen, über das sie verfügt. Ohne schrill oder unangenehm zu werden, kann sie eine Lautstärke entwickeln, die weitaus größere Häuser mühelos füllen würde. Sie ist damit der gar nicht heimliche Star der Aufführung. Ihre Arie im dritten Akt erhält den einzigen enthusiastischen Szenenapplaus des Abends.

Sébastien Guèze (Don José) und Sumi Hwang als Micaëla

Einen schlechten Tag erwischt hat offenbar Christopher Bolduc, für den die Partie des Escamillo obendrein zu tief liegt. In seiner Auftrittsarie geht mancher Ton im Orchesterklang unter. Obwohl er sich im Verlaufe der Aufführung steigern kann, klingt die Stimme oft angestrengt. Wer den jungen Sänger in den zurückliegenden Spielzeiten in anderen Partien erlebt hat, weiß aber, daß er über einen attraktiven, jugendlich-kernigen Bariton verfügt.

Generalmusikdirektor Patrick Lange läßt sein Orchester vollmundig und kräftig musizieren. Das macht durchaus Eindruck. Ein wenig geht dabei aber das Parfüm dieser Partitur verloren. Den leiseren, lyrischen Passagen fehlt es an Duftigkeit und Atmosphäre. Der von Albert Horne gut präparierte Chor trumpft immer wieder klangmächtig auf.

Insgesamt kann man sagen, daß am Staatstheater Wiesbaden die Carmen nicht neu erfunden wurde. Die Produktion hat eine für den Repertoirealltag taugliche, modernisierte Version der Geschichte handwerklich solide erstellt und sie mit angemessener Kritik an der fragwürdigen Tradition des Stierkampfes politisch korrekt imprägniert, ohne sie agitatorisch zu überfrachten.

Michael Demel, 15. September 2019

© Bilder: Karl und Monika Forster

Mozart-Doppel im Rahmen der Maifestspiele

IDOMENEO / LA CLEMENZA DI TITO

(Premieren am 30. April und 1. Mai 2019)

Überzeugender Abschluß des Mozart-Zyklus'

Die Wiesbadener Maifestspiele sind zu Ende gegangen, und das Staatstheater Wiesbaden vermeldet eine Auslastung von 85 Prozent. Wie üblich hatte man ausverkaufte Vorstellungen bei Repertoire-Aufführungen von Wagner und Verdi, die man mit namhaften Gastsängern zu glanzvollen Galas aufgehübscht hatte. Daß man insbesondere bei den Meistersingern von Nürnberg mit Michael Volle, Johannes Martin Kränzle, Günther Groissböck und Daniel Behle nahezu die gesamte aktuelle Bayreuther Besetzung präsentieren konnte, war durchaus bemerkenswert.

Zu wenig Beachtung fand allerdings, daß die Festspiele durchaus ungewöhnlich und mutig begonnen hatten. Intendant Laufenberg hatte den Einfall, den vom Alte-Musik-Spezialisten Konrad Junghänel musikalisch betreuten Mozart-Zyklus mit einer Doppel-Inszenierung an aufeinander folgenden Abenden abzuschließen. Der frühe Idomeneo sollte neben dem späten Tito präsentiert werden. Beides sind selten gespielte Werke mit eher sperriger Dramaturgie, welche Regisseure vor besondere Herausforderungen stellen. Die Aufgabe nun war umso schwieriger, als es der ausdrückliche Anspruch des Produktionsteams war, beide Werke an aufeinander folgenden Tagen als zusammengehörendes Doppel zu präsentieren. Dieses Versprechen eines zwingenden Zusammenhangs wurde am Ende nicht vollständig eingelöst. Zu erleben waren aber zwei durchaus gediegene Regiearbeiten, die jeweils für sich stehen können und eher dezente Querbezüge über Bühnenelemente und Einspielfilme aufweisen.

Mirko Roschkowski (Tito) und Chor

Mozarts La Clemenza di Tito gehörte zu den großen Erfolgen der im Zorn beendeten Ära Laufenberg an der Oper Köln. Der inszenierende Intendant hatte seinerzeit das gewaltige Treppenhaus des Oberlandesgerichtes Köln schnörkellos mit sehr überzeugender Personenregie bespielen lassen und die besondere Aura des ungewöhnlichen Spielorts glücklich zur Entfaltung gebracht. Für seine erneute Beschäftigung mit Mozarts Spätwerk hat Laufenberg sich nun von seinem Bühnenbildner Rolf Glittenberg einen kühlen, in Marmoroptik ausgekleideten modernen Repräsentationsbau entwerfen lassen, in dessen Mittelpunkt wiederum ein gewaltiger Treppenaufgang steht. Der Regisseur kann so die Vorzüge der älteren Produktion runderneuert präsentieren, ohne die Nachteile des akustisch ungünstigen Oberlandesgerichts in Kauf nehmen zu müssen. So wie Mozarts Tito ein Werk der Reife ist, erweist sich auch Laufenbergs Inszenierung als gereifte Version einer überzeugenden Grundidee. Es ist intensives, plastisches Theater zu erleben, das sich auf ausgezeichnete Darsteller verlassen kann. Daß die Kostüme von Monika Glittenberg schlichte Businesskleidung zeigen, ist weniger ein Versuch von Aktualisierung als vielmehr ein Ausweis von Zeitlosigkeit.

Die titelgebende Milde des römischen Kaisers, der selbst denen, die ihm nach dem Leben trachten, vergibt und die Drahtzieherin eines gegen ihn gerichteten Attentats schließlich sogar zur Frau nimmt, hält Laufenberg für eine kaum erträgliche Zumutung. Diese übermenschliche, letztlich unmenschliche Milde zeigt er als Herrschaftsinstrument, welches den Herrscher innerlich zerreißt und seine Gegner als Empfänger unverdienter Gnade niederdrückt.

Olesya Golovneva (Vitellia) und Silvia Hauer (Sesto)