STAATSOPER BERLIN

www.staatsoper-berlin.de

GÖTTERDÄMMERUNG

Premiere am 9.10.2022

Brünnhilde kündigt

Was soll man noch sagen oder besser schreiben, was noch nicht gesagt/geschrieben worden ist nach dem vierten Abend von Richard Wagners Der Ring des Nibelungen? Fortgesetzt wurde in gnadenloser Konsequenz die Säkularisierung, man könnte auch sagen die Verhohnepipelung sowohl von Werk wie von Publikum mit einem Rheingold ohne Rhein und Gold, einer Walküre ohne Wunschmaid, mit einem Siegfried, der eher ein Taugenichts ist, einer Götterdämmerung ohne Götter, die in Walhall verglühen. Nicht nur, dass das gesamte Werk aus der schillernden Vielfalt von Göttern, Riesen über Menschen bis zu den Schwarzalben eingeebnet wird mit der Wahl einer zweifelhaften, menschen-wie tierverachtenden Forschungsanstalt als einzigem Schauplatz, in der Natur, ob Wald oder Tierwelt, nur noch als Pappfigur existiert. So wie Wotan als Strafe für ihren Ungehorsam die Gottheit von Brünnhilde küsste, so prügelte Dmitri Tcherniakov den Mythos aus der Tetralogie, ersetzte sie nicht einmal durch eine reale Welt, sondern den Antimythos, eine entmenschte Menschenwelt. Niemand glaubt mehr an die Asen, den Mythos, aber die Musik beglaubigt ihn, und sie sollte respektiert werden.

Nachdem in den Opernhäusern sämtliche Tabus gebrochen und dafür neue, bei ihrem Bruch noch strenger geahndete errichtet wurden, könnte man allmählich dazu zurückkehren, wenn nicht dem Text, so doch der Musik mehr zu vertrauen, nicht gegen sie zu inszenieren. Da setzt es schon etwas in Erstaunen, dass man, obwohl auch der vierte Abend wieder Absonderlichkeiten wie den Trainingsraum eines Basketballteams, wohl die Werksmannschaft von E.S.C.H.E, offerierte, in dem der Mord an Siegfried, dem Hagen eine Fahnenstange in den Rücken stößt, stattfindet, übrigens mit „echtem“ Blut, Wotan und Erda noch einmal herumgeistern und die Nornen uralt und mit vielerlei Bresten behaftet sind. Brünnhilde und Siegfried haben Hundings bzw. Mimes Häuschen bezogen, Brünnhilde findet aus dem Bademantel zwischen Bett und Couch gar nicht mehr heraus.

Komischerweise lädt man sich nicht mehr innerlich gegen diese Regiescherze aus, zum einen wohl, weil sie nicht an die Substanz der Handlung und der Charaktere gehen, zum anderen, weil die Musik einfach zu stark ist und weil ihre Realisierung unter Christian Thielemann jede Optik erträgt, sich zu unbändiger, unbesiegbarer Kraft entfaltet.

Überraschend taucht ganz zum Schluss, wenn Brünnhilde nicht den Scheiterhaufen besteigt, Hagen nicht im Rhein ertrinkt, weil er das Gold erhaschen will, ein Schriftzug auf mit einem Text Wagners, den er nicht vertont hat: „Von Wiedergeburt erlöst zieht nun die Wissende hin. Alles Ewigen seliges Ende, wiss’t ihr, wie ich‘s gewann? Trauernder Liebe tiefstes Leiden schloss die Augen mir auf, enden sah ich die Welt.“ Das heißt jedoch nicht, dass auch Brünnhilde endet, sie zieht mit einer Handtasche unter Zurücklassung von Siegfrieds Leichnam samt Grane-Plüschtier davon. Hat wohl einfach die Arbeit am Forschungsinstitut E.S.C.H.E satt.

Herausragend waren wieder die Leistungen der meisten Sänger. Gewiss kam Anja Kampe streckenweise an ihre Grenzen, hatte manche schrille Höhe zu verantworten, aber auch die unbedingte Glaubwürdigkeit für die schwierige Partie, herrlich farbige Klänge in der Mittellage und immer ein Leuchten in der Sopranstimme, dazu atemberaubende Intervallsprünge in ebensolcher Sicherheit. Einen zarten lyrischen Sopran konnte Mandy Fredrich für die Gutrune einsetzen und dazu die von der Regie wohl gewünschte Tussi-Optik. Violeta Urmana war einmal eine hochgeschätzte Wagner- und Verdisängerin, inzwischen erscheint die Stimme nicht mehr wie aus einem Guss, weist Brüche auf und klingt vergleichsweise fahl als Waltraute. Von den Nornen konnten besonders die tieferen Stimmen mit denen von Noa Beinart und Kristina Stanek gefallen, während das Vibrato von Anna Samuil als Dritte Norn doch etwas zu ausgeprägt war. Wie ein vokales Frischebad wirkten die Rheintöchter Evelin Novak, Natalia Skrycka und Anna Lapkovskaja.

Andreas Schager war auch an diesem Abend unermüdlich Kraftreserven hervorzaubernd ein unangestrengt und souverän wirkender Siegfried mit strahlendem Heldentenor, manchmal den Eindruck erweckend, er wolle unbedingt auf das bereits Vollkommene noch eins draufsetzen. Dazu war er ohne Einschränkungen ein überaus jugendlicher übermütiger Draufgänger und dazu offensichtlich noch tänzerisch begabt. Für den schwachen, hier aber nicht durchweg unsympathischen Gunther setzte Lauri Vasar einen farbigen, geschmeidigen Bariton ein. Durfte er deswegen überleben? Mika Kares war auch als Hagen von umwerfender Basspotenz. Nein, Schiesser-Feinripp war es wohl nicht, was Alberich als einziges Stück Textil trug, dagegen hätte sich wohl die Firma erfolgreich gewehrt. Vokal konnte Johannes Martin Kränzle beglaubigen, was bereits Lobendes über ihn gesagt wurde. Und Christian Thielemann am Dirigentenpult? Es ist einfach phantastisch, wozu die Staatskapelle unter ihm fähig ist, Siegfrieds Rheinfahrt (zum Glück bei geschlossenem Vorhang) und der Trauermarsch mussten einem einfach die Tränen in die Augen treiben. Eine gebändigte Wucht waren die Mannen unter Martin Wright.

Zu Beginn hatte das Erscheinen von Intendant Matthias Schulz dem Publikum ein Stöhnen entlockt, weil man Indispositionen bei den Sängern befürchtete. Es ging aber um Genesungswünsche für Daniel Barenboim, die das Publikum in Form von sehr lang anhaltendem Beifall übermittelte.

9.10.2022 / Ingrid Wanja

Fotos Monika Rittershaus

SIEGFRIED

Premiere am 6.10.2022

Im Wald nichts Neues

Zum dritten Mal das gleiche Spiel: Drinnen in der Staatsoper kann man gar nicht genug bekommen von Wagners Musik, dargeboten von der Staatskapelle unter Christian Thielemann, getragen und dennoch ungemein spannungsvoll, die Details auskostend und doch nie den großen Spannungsbogen aus den Augen verlierend, rauschhaft aufbrausend und doch nie die Sänger zudeckend- und draußen wird man von einem mürrischen Taxifahrer empfangen, der sich pünktlich zur vom Haus angegebenen Zeit eingefunden hatte und bereits zwanzig Minuten auf den ersten Fahrgast warten musste. Auch der Siegfried dürfte zu den längsten seiner Art gehören und zugleich zu den aufregendsten, die man sich, was das Hören betrifft, denken kann.

Immer stärker klafft von Vorstellung zu Vorstellung der Abgrund zwischen der rauschhaften musikalischen Darbietung und der kalten Ödnis der Szene. Hatte man zunächst noch seine Neugier wegen der ständig wechselnden Schauplätze befriedigen können, so langweilte und verärgerte nun zusätzlich ihre ständige Wiederkehr, wurde die Kluft zwischen den Intentionen des Librettisten/Komponisten und den Erwartungen zumindest eines Teils der Zuschauer und der Realisierung auf der Bühne der Staatsoper immer tiefer. In den Pausen konnte man sich mit dem quantitativ wie qualitativ beachtlichen Programmbuch befassen, über die vielen klugen Beiträge staunen und auch darüber, dass nicht einer vom Regisseur Dmitri Tcherniakov stammte, stattdessen aber eine sehr lückenhafte Inhaltsangabe, in der weder die Abhängigkeit der Götter von den Äpfeln Freias, noch der Zaubertrunk Gutrunes, der lediglich als „Glas Wein“ beschrieben wird, einen Platz finden. Wenn in einer gut vierzehnseitigen Inhaltsangabe dann aber nicht erwähnt wird, dass Brünnhilde den Ring dem Rhein zurückgibt, dann kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Regisseur nicht begriffen hat, worum es in der Tetralogie überhaupt geht.

Hatte man im Rheingold noch mit einer Mischung aus Neugier und Unmut die ständig wechselnden, aber nie zum Stück passenden, perfekt realisierten, aber im Kontrast zur Musik stehenden Schauplätze zur Kenntnisgenommen, in der Walküre sich allmählich Langeweile angesichts der immer wiederkehrenden Optik eingestellt, so verfiel man angesichts der ständigen Banalisierung in totale Resignation und wünschte sich auf einen der Hörplätze im 3. Rang Seite ohne Sicht auf die Bühne. Wie gehabt erging sich die Regie in einer Mischung aus Läppischem wie dem Erwecken der Erda mit einer Tasse Kaffee oder dem im Jogginganzug die mit einer Alufolie bedeckten Brünnhilde erweckenden Siegfried, der er mal mit extrem karikierenden Operngesten, mal mit lässiger Schlappsigkeit seine Liebe erklärte. Ob er auch das gequälte Kind mit augenscheinlichem Migrationshintergrund auf dem Filmband, das zu den ersten Takten der Musik lief, war, sei dahingestellt.

Im Unterschied zu den beiden vorangegangenen Aufführungen mit fast genereller Superbesetzung stellte sich nun auch pures Tenorglück ein: Andreas Schager sang unermüdliche Schmiedelieder mit strahlender Höhe und substanzreicher Mittellage, so dass man fürchtete, er habe sich bereits damit verausgabt, konnte aber immer wieder mit frappierender Durchschlagskraft und schier unermüdlichem Höhenglanz überraschen. Als Wanderer war Michael Volle nun ganz vergreist und hinfällig und von Freia wohl nicht mehr mit Äpfeln bedacht, vokal hingegen eine Pracht von einem Bariton, der unermüdlich strömte und einen beachtlichen Kontrast zum körnigeren Stimmmaterial von Johannes Martin Kränzle bildete, dem es als Alberich optisch noch schlechter ging mit Rollator und Asthmaspray. Peter Rose sang einen imponierenden Fafner, der nicht, wie oft üblich, verstärkt werden musste. Stephan Rügamer gab einen darstellerisch fein ausgefeilten Mime mit hochpräsentem Charaktertenor.

Victoria Randem war nicht ein Waldvogel, sondern eine Krankenpflegerin mit Vogelmarionette, hatte für diese einen betörend schönen Stimmklang, aber eine arg verwaschene Diktion. Anna Kissjudit wirkte als Erda etwas weniger präsent als im Rheingold, aber unverkennbar besitzt sie einen wunderbar samtigen, dunkel lodernden Alt. Anja Kampe singt als Debütantin alle drei Brünnhilden mit jeweils zwei Tagen Pause zwischen den einzelnen Teilen des Rings. Das ist eine heikle Aufgabe, die sie auch an diesem Abend grandios bewältigte mit einem hell leuchtenden, exakt konturierte, bis in die höchsten Höhen einheitlich gefärbten Sopran schöner Farbe. Nicht leichter wird ihre und auch die Aufgabe anderer Sänger, wenn das musikalische Pathos, das emphatische Singen immer wieder von einer ironisierenden Darstellung konterkariert werden muss. Man kann auch darauf gespannt sein, wie das Publikum die Regieleistung honoriert. Bisher gab es noch keine Gelegenheit dazu, seine Meinung kundzutun.

6.10.2022 / Ingrid Wanja

Fotos Monika Rittershaus

DIE WALKÜRE

Premiere am 3.10.2022

Nothung in der Plastiktasche

Geht es in einer Oper um Immobilien und Edelmetall wie in Wagners Rheingold, dann ist das Publikum durchaus geneigt, allerlei Regiespäßchen hinzunehmen, ja zu goutieren, anders sieht es aus, wenn es um Liebe, sei es Gatten-oder Geschwisterliebe, sündige oder die aus reiner Empathie geht, wovon die Walküre voll, wenn nicht übervoll ist. Ist es dann angebracht, aus Siegmund einen entflohenen Sträfling mit wenig schmeichelhaftem Steckbrief zu machen, das Ehepaar Hunding in ein Tiny-Haus auf dem Gelände der Forschungsanstalt E.S.C.H.E anzusiedeln, in dem aber auch Wotan und Brünnhilde zeitweise zu hausen scheinen, sich jedenfalls zuhause fühlen? Darf man Sieglinde vor der Flucht noch sämtliche Textilien zusammenraffen, Siegmund den Kühlschrank leeren lassen, d.h. nicht völlig, denn Brünnhilde und Wotan finden noch zwei Flaschen Bier zum gemeinsamen Genuss. Längst ist es gang und gäbe, auf der Bühne seine Notdurft zu verrichten, was in diesem Fall Hunding tut. Darf man Sieglinde und Siegmund ihre Flucht durch zwei Etagen mit gefühlt hundert schlagenden Türen vollziehen lassen, vorbei an unzähligen Kaninchenställen mit „echten“ Tieren darin, und was sagt Peta dazu?

Darf man Sieglinde um Siegmund trauern lassen, obwohl der Letztere gar nicht von Hunding niederstreckt, sondern von Wachleuten abgeführt wurde? Darf Wotan am Schluss in den Bühnenhintergrund fahren, während Brünnhilde an der Rampe stehen bleibt und von Feuer weit und breit nichts zu sehen ist? Hält sich die Flasche mit Babynahrung, die Brünnhilde der scheidenden Sieglinde zusteckt, so lange, dass Klein-Siegfried noch davon profitieren kann. Oder hat sie ihr etwas ganz anderes gegeben? Und wenn ja, was? Ist der Regisseur ein Stühlefetischist?

Die Fragen wird das Publikum erst beantworten können, wenn der letzte Ton der Götterdämmerung am Sonntag verklungen sein wird und sich das Regieteam vielleicht zum Entgegennehmen des Beifalls bereitfindet. Einst allerdings scheint bereits klar zu sein, die Regie weigert sich beharrlich, anzuerkennen, dass das Personal des Ring sich nicht auf Menschen beschränkt, sondern lässt die Götter nicht nur menschlich, sondern durchweg allzu menschlich erscheinen, verweigert der Musik die Unterstützung durch eine adäquate Optik auf der Bühne. Was sich im Orchestergraben unter der Leitung von Christian Thielemann abspielt, ist allerdings so phantastisch in seiner Klarheit, seinem Reichtum an Agogik, von zartesten Gespinsten bis zum brillanten Klangrausch reichend, der umso beeindruckender ist, als er aus einer auch ganz zurückhaltenden und sängerschonenden Grundhaltung erwächst.

Einen ganz großen Abend hatte Michael Volle als Wotan mit einer breiten Scala von zarten bis hin zu urgewaltig mächtigen Klängen, sein Göttervater war akustisch um einige entscheidende Grade edler als die Regie ihn haben wollte. Ihr Rollendebüt als Brünnhilde gab Anja Kampe und war eine so resolute wie sensible Walküre, auch im extremen Forte nie schrill, sondern unangestrengt und warm klingend, strahlend in der Höhe und substanz- und nuancenreich in der Mittellage. Ihre Halbschwester Sieglinde, verkörpert durch Vida Miknevičiūté, prunkte mit einer helleren, ausgesprochen „blonden“ Stimme und rührte durch ihre empfindsame Darstellung. Das „hehrste Wunder“ war tatsächlich ein solches. Claudia Mahnke war als Fricka wieder ein Wunder von einem frei strömenden Mezzosopran. Mika Kares hatte für den Hunding fast eine zu schöne, auf jeden Fall aber auch hochpräsente Bassstimme.

Weniger gefallen konnte der Siegmund von Robert Watson mit zwar kraftvollen, aber unangenehm klingenden Wälserufen, dem Tenor fehlte zumindest an diesem Abend alles Strahlende, er klang oft gepresst und wesentlich weniger edel als die ihn begleitenden Instrumente im Orchestergraben. Etwas unausgeglichen ließen sich die Walküren vernehmen, aus deren Kreis Clara Nadeshdin als Gerhilde angenehm herausragte. Nun kann man gespannt sein, wo Siegfried Brünnhilde aufgabeln wird, die sich mitsamt Handtasche einfach davon gemacht hat.

3.10.2022 / Ingrid Wanja

Fotos: Monika Rittershaus

DAS RHEINGOLD

Premiere am 2.10.2022

Triumph der Musik

Sie sollte das Geschenk sein, dass sich Daniel Barenboim selbst zu seinem 80. Geburtstag machen wollte, die dritte von ihm betreute Produktion von Wagners Der Ring des Nibelungen an der Staatsoper Unter den Linden nach dem Harry-Kupfer-Ring, der bis 1996 auf dem Spielplan stand, dem Ring in der Regie von Guy Cassiers in Zusammenarbeit mit der Mailänder Scala, von dem 2010 Rheingold und 2013 Götterdämmerung im Schillertheater Premiere feierten und nun Dmitri Tcherniakov, der bereits zwei Wagner-Opern, nämlich Parsifal und Tristan und Isolde, mit dem Dirigenten erarbeitet hatte. Kurze Verfallszeiten also für ein Werk, das zu stemmen immer eine besondere Herausforderung an ein Opernhaus darstellt. Und ungewöhnlich auch die Tatsache, dass nur ein Jahr nach dem neuen Ring in der Bismarckstraße einer Unter den Linden folgt. Vielleicht war es das Unbehagen über den unzeitgemäß plüschigen Cassiers-Ring, der in dem Dirigenten den Wunsch hatte wach werden lassen, eine weiter in die Zukunft reichende Produktion zur Krönung seiner Beschäftigung mit dem Mammutwerk entstehen zu lassen.

Nun kam eine länger als gehofft währende Krankheit dazwischen und zwang ihn dazu, die Arbeit in andere Hände zu legen, und man kann Daniel Barenboim seine Großherzigkeit nicht hoch genug anrechnen, dass er dazu nicht irgendeinen, sondern den bestmöglichen Kollegen aussuchte, dass es ihm offensichtlich nicht darauf ankam, das Bedauern über seine Absage wach zu halten, sondern darum ging, dem Werk und dem Haus die größte Chance zu einem Erfolg offen zu halten. Er selbst soll Christian Thielemann angerufen und ihm den Ring angeboten haben, für die erste und letzte Aufführung im Oktober konnte Thielemann zusagen, die mittlere wird Thomas Guggeis dirigieren. Im Vorfeld hatte Christian Thielemann verlautbaren lassen, er sei voll und ganz einverstanden, ja begeistert vom Regiekonzept Tcherniakows. Das machte Hoffnung, auch wenn man einem Parsifal, an dessen Ende Gurnemanz aus heiterem Himmel Kundry abmurkst, und einer Isolde, die sich nach dem Liebestod den Wecker stellt, ehe sie sich in den Alkoven zum toten Tristan zurückzieht, wenig hatte abgewinnen können. Aber die Werbeposter mit einem Reif, über nebligen Flussauen schwebend, ließen eine Abkehr der Regie vom wohl übermächtigen Drang zum Banalisieren, Brutalisieren, kurzum Verramschen erhoffen.

Vergebene Hoffnung, was die Gestaltung des Bühnenbilds, nicht aber, was die der Charaktere und der Handlung betrifft! Hatte man zum Ende der Saison in der Deutschen Oper noch erlebt, dass aus Hans Sachs, Schuster und Poet dazu, der Leiter eines Konservatoriums und eine ziemlich fiese Figur wurde, so zaubert die Regie aus Wotan, Gott und vielfacher Vater, den Chef eines Forschungsinstituts namens E.S.C.H.E, mit einer solchen im Innenhof, außerdem vielen Räumlichkeiten wie Stresslabor, Wartezimmer, Konferenz- oder Verhörraum. Der Charakter der Figur jedoch bleibt erhalten und damit das Konzept erträglich. Es wird viel von rechts nach links und von oben nach unten gefahren, und Tcherniakov, der auch stets sein eigner Bühnenbildner ist, frönt wieder seiner Liebe zu hellen Holzverkleidungen, so dass man an Tristans Schiff erinnert wird. Dass diese Räume gar nichts von der Musik ausstrahlen, ein Labor, in dem Alberich psychischer Folter unterworden wird, nichts vom Grund des Rheins, anstelle des Regenbogens, auf dem die Götter nach Walhalla schreiten, von Donner ein paar bunter Papierschlangen in die Luft geworfen werden, es weder Riesenschlange noch kleine Kröte und statt der Tarnkappe nur eine Mütze gibt, ist alles erträglich, wenn die Figuren in ihrer Substanz erhalten bleiben. Auch die Kostüme von Elena Zaytseva, die die Rheintöchter in Laborkittel und die Göttinnen in Spießiges kleiden, können die Freude an der Musik nicht unterdrücken, denn deren Anwalt im Orchestergraben nimmt sich alle Zeit, ihre Großartigkeit, ihre Tiefe, ihren Glanz zu entfalten und holt aus der Staatskapelle ein Höchstmaß an edlem, dunklem Klang, an innerer Spannung und an liebe- und rücksichtsvoller Begleitung heraus.

Viele Jahre ist es her, dass Rolando Villazon als Nemorino an der Staatsoper eine glanzvolle, wenn auch kurze Karriere begann. Sah sich das Haus bei ihm in der Schuld, weil er hier, so mit Don José, zu schnell zu schwere Partien gesungen hatte, dass man ihm nun die Rolle des Loge anvertraut und wohl keinen Gefallen erwiesen hatte? Er wurde gnadenlos ausgebuht für eine jämmerliche vokale Leistung, und auch die Regie hatte es mit ihm nicht gut gemeint, wenn sich Über-die-Haare-Streichen als wesentliches Merkmal der schillernden Persönlichkeit angesehen wurde. Dabei hatte man mit Stephan Rügamer einen vorzüglichen Tenor für die Partie im Ensemble. Nun musste er mit der kleinen Rolle des Mime vorliebnehmen, war aber auch in ihr ohne Fehl und Tadel. Endlich alle seine Vorzüge ausspielen in einer ihm angemessenen Rolle konnte Michael Volle als Wotan mit viel szenischer und vokaler Autorität, einem kraftvollen und dabei geschmeidigen Bariton, den er ebenso klug einzusetzen wusste wie seine szenische Präsenz. Ihm zur Seite stand mit Claudia Mahnke eine Fricka, auf die man sich, weil aus dem Frankfurter Ring bekannt, besonders gefreut hatte und die nicht enttäuschte. Eine frische Sopranstimme setzte Anett Fritsch für die Freia ein, Anna Kissjudit war eine Erda mit tiefdunkler, geschmeidiger und Autorität ausstrahlender Altstimme. Schade nur, dass alle Damen sich spießig gewandet dem Regiekonzept beugen mussten.

Evelin Novak, Natalia Skrycka und Anna Lapkovskaja erwiesen sich als akustisch fein aufeinander abgestimmte Rheintöchter. Johannes Martin Kränzle war einmal mehr und auch diesmal erfolgreich der Alberich vom Dienst, Mika Kares hatte für den liebebedürftigen Fasolt eine Stimme wie aus dunklem Samt, von etwas härterem Gewebe war die von Peter Rose als ebenfalls rollendeckendem Fafner.

Zunehmend gewinnt man den Eindruck, als kämpfe die Musik gegen die Szene, als bäume sie sich gegen sie auf, auch wenn in dieser Produktion die Eingriffe in Handlung und Charaktere vergleichsweise moderat waren. Und das Schöne ist: Sie gewinnt, besonders wenn sie einen Anwalt wie Christian Thielemann hat.

2.10.2022 / Ingrid Wanja

Fotos: Monika Rittershaus

TURANDOT

Premiere am 18.6.2022 / zweite Aufführung im Anhang

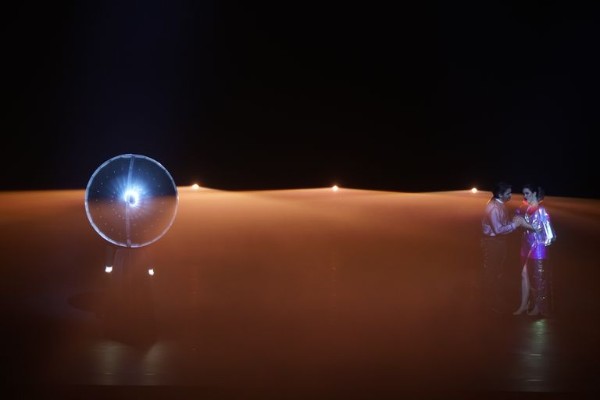

Verpuppt

Nur gewinnen konnte Puccinis unvollendete letzte Oper Turandot durch eine Neuinszenierung in der Berliner Staatsoper, denn was man in den letzten beiden Berliner Produktionen zu sehen bekam, gab kaum einen Anlass zur Freude. Sah das happy end in der Staatsoper in der Regie von Doris Dörrie eine aus Turandot, Kalaf und Altoum bestehende Kleinfamilie in der Ikea-Küche, aus deren Kühlschrank die Prinzessin zwei Bierflaschen für die am Tisch lümmelnden Herren holte, so wurde in der Deutschen Oper die ältere Generation noch schnell von den Nachkommen gemeuchelt, ehe das glückliche Paar zueinander fand. Es konnte also nur besser werden. Die frohe Hoffnung allerdings wurde empfindlich getrübt durch den zwischenzeitlichen Ausbruch der Cancel-Culture-Bewegung, die für ein im fernen Asien spielendes Stück allerlei Fallstricke bereithält.

„An ein moralisches Regelwerk für die Kunst glaube ich nicht“, war da eine Aussage von Seiten des Regisseurs Philipp Stölzl, die wieder optimistisch stimmen konnte, der sehr wohl erkannt hatte, dass „ein orientalisches Minenfeld“ mit dem durch viele Autorenhände gewanderten Stück auf ihn lauerte. Als die „Geschichte einer toxischen Obsession“ sieht er das plötzliche Verfallensein des Prinzen Kalaf gegenüber der chinesischen Schönheit wie die männermordende Abneigung gegenüber der Liebe bei der Prinzessin Turandot. Und da weder das eine noch das andere einen glaubwürdigen Plot bereitstellt, lautet die Entscheidung:“ Ich versuche das Brüchige, expressionistisch Wahnhafte des Werkes zu umarmen.“ Das Besondere und Sympathische an der Herangehensweise von Philipp Stölzl an das Werk ist die Tatsache, dass er seine Ideen aus dem Werk, besonders aus der Musik heraus sich entwickeln lässt, während man allzu oft erleben muss, dass die Ideen eines Regisseurs in ein Werk hineingetragen, ihm aufoktroyiert werden. Dabei geht sein Respekt gegenüber insbesondere der Musik so weit, dass er zugunsten des Alfano-Schlusses auf einen ihm angemessener erscheinenden Schluss verzichtet. „Alfanos Musik ist zu stark, als dass man sie weglassen kann.“

Zwar nicht das Libretto, wohl aber die Musik gestattet dann auch den ungewöhnlichen Schluss, der Turandot zum veleno greifen und ihrem Leben ein Ende setzen lässt, so dass der arme, verblendete Kalaf am Ende recht bedeppert dreinschaut. Zuvor hatte er seine Liebe zwischen einer riesigen Marionette und der Turandot in Fleisch und Blut, schnell aber ganz ohne Haare, teilen müssen, während die begehrte Puppe nach und nach sämtliche Glieder, auch ihr Gesicht verlor, zum Ausgleich dafür aber schließlich über nicht weniger als sechs Arme verfügte. Stölzl nimmt das Libretto, wenn es um Grausamkeiten aller Arten geht, sehr ernst und setzt alles in Bilder um, was manchmal, so wenn zu „Nessun dorma“ gemeuchelt wird, nicht im Sinne der Sänger sein dürfte. Zwar hat die Puppe, wenn noch komplett, ein asiatisches Aussehen, ansonsten aber könnte jeder totalitäre Staat gemeint sein. Stölzl, der sein eigener Bühnenbildner ist, bestückt den Rundhorizont mit Gefängnisleuchten, in der Mitte der Bühne befindet sich eine kreisrunde Vertiefung, die mal mit Totenschädeln gefüllt ist oder in die mal die jeweils anfallenden Leichen gekippt werden. Der Sinn einer riesigen Glühbirne, die neben der Puppe von der Decke hängt, erschließt sich nicht. Die Kostüme stammen von Ursula Kudrna, für Turandot ein Reifrock, die Guten sind ganz in Weiß gekleidet, was die Liù mit langem Blondhaar zu einem Weihnachtsegel macht, die Geknechteten in Grau, die Peiniger in Rot. Der weitgehende Verzicht auf Chinoiserien hat natürlich auch eine gewisse Eintönigkeit zur Folge, die die Szene mit den drei Maschere so lang wie sonst nie erscheinen lässt.

Zubin Meta ist ein ausgesprochener Liebling des Berliner Publikums, sodass er bereits mit Ovationen vor Beginn der Vorstellung begrüßt wurde, der sich zur Pause und erst recht am Schluss zu wahren Ovationen steigerte, und das zu Recht, denn was die Bühne dem Auge versagte, wurde dem Ohr in reichem Maße in farbiger Pracht zuteil. Auch der Chor, einstudiert von Martin Wright, konnte aufbrausende Wut, zarte Beschwörung des Mondes wie verzweifelten Ausbruch gleichermaßen souverän zum Ausdruck bringen. Für die Titelpartie war ursprünglich Anna Netrebko vorgesehen gewesen, gemeinsam mit ihrem Ehemann Yusif Eyvazov. Der Russin blieb nun die Glatzköpfigkeit erspart, der Tenor blieb dem Besetzungsbüro erhalten. Er ist ein gestandener Kalaf mit durchschlagskräftiger Stimme und enormem Squillo, aber leider im Dauerforte unterwegs und für seine berühmte Arie sowie für „Non piangere, Liù“ fehlt ihm jede Poesie. Turandot war nun Elena Pankratova mit strapazierfähigem, höhensicherem, unermüdbarem Sopran, der nie scharf, nie unangenehm angestrengt wirkte. Nicht alle Möglichkeiten ausreizen, was Pianissimi und Agogik betrifft, mochte Aida Garifullina als Liù, aber sie überzeugte mit einem sehr schönen lyrischen Sopran. Siegfried Jerusalem gab überzeugend den amts- und altersmüden Altoum, René Pape war als Timur auch im Italienischen textverständlich wie im deutschen Fach, phrasierte dem Text und weniger der musikalischen Linie gehorchend und war sehr berührend in der Totenklage um Liù. Einen markanten Mandarin sang David Oštrek, die Ministri waren besser in den Tenorpartien (Andres Moreno Garcia und Syabonga Maqungo) als mit dem Bariton Gyula Orendt besetzt.

Das ist eine gut durchdachte, schlüssige Produktion, die die Schaulust des Publikums nicht befriedigen dürfte, und dramatische Soprane werden sich überlegen, ob sie ein Engagement annehmen sollten.

Ingrid Wanja / 18.6.2022

Fotos Matthias Baus

TURANDOT

Zweite Aufführung

Metamorphose einer Marionette

Die letzte Produktion von Puccinis Turandot an der Staatsoper, in der Doris Dörrie allzu profane Lösungen angeboten hatte, ist noch in unguter Erinnerung. Nun folgte Philipp Stölzl mit einer Neuinszenierung, deren zweite Vorstellung am 22. 6. 2022 vom Publikum begeistert aufgenommen wurde. Die Aufführung hat musikalisch großes Format, wird geleitet von Zubin Mehta, der eine ganz besondere Affinität zu Puccinis letzter Oper hat und auch an diesem Abend mit der Staatskapelle Berlin eine faszinierende Lesart von packender Dramatik bot. Bis zum Schluss gab es kein Nachlassen an Spannung und Intensität. Der Staatsopernchor und der Kinderchor des Hauses (Einstudierung: Martin Wright) waren personalmäßig durch Covid-Erkrankungen reduziert, ließen aber hinsichtlich Volumen und Klangpracht keine Wünsche offen.

Die ursprünglich in der Titelrolle besetzte Anna Netrebko wurde nach deren Absage durch Elena Pankratova mehr als kompetent ersetzt. Die russische Sopranistin ließ eine machtvolle Stimme von sieghafter Durchschlagskraft hören, die schon im Auftritt („In questa reggia“) alle geforderten Spitzentöne mühelos absolvierte. „Straniero, ascolta“ besaß eine geradezu mirakulöse Wucht und auch die beiden hohen Cs am Ende des Aktes übertrafen souverän den gewaltigen Chorklang. Im Schlussduett konnte Pankratova noch einmal alle Kräfte mobilisieren und damit ihre grandiose Leistung krönen. Keinen so einheitlich positiven Eindruck hinterließ Yusif Eyvazov als Calaf, denn sein Gesang konnte sich zwar zumeist gegen die Wucht des Orchesters und das Potential der Sopranistin behaupten, war aber geprägt von einem Dauerforte, worunter auch die populäre Arie „Nessun dorma“ litt. Wenig Effekt hatten seine drei „Turandot!“-Rufe am Ende des ersten Aktes, was möglicherweise an seiner gewagten Position lag, wurde er doch an Seilen in die Höhe gezogen. Erfreulich war das Wiedersehen und –hören hören mit Aida Garifullina, die in ihrer Erscheinung als blonde Märchenfee der Liù anrührende Züge verlieh und deren Arien mit leuchtender Stimme und innigem Ausdruck zu vokalen Höhepunkten der Aufführung führte. René Pape sang den Timur solide, für die Totenklage hätte man sich freilich noch mehr grandeur gewünscht. Die Stimmen von Bernhard Hansky, Andrés Moreno García und Siyabonga Maqungo vereinten sich ausgeglichen in den Gesängen von Ping, Pang und Pong. Die Besetzung komplettierte David Ostrek als Mandarin mit prägnantem Bassbariton.

Optischer Mittelpunkt der Szene (ebenfalls von Philipp Stölzl) ist eine monströse Marionette als Double der Titelheldin, die von Puppenspielern an Fäden bewegt und gedreht wird. Sie trägt einen riesigen dunklen Reifrock, als Gesicht eine weiße Maske und lange schwarze Haare. Fast pausenlos wird die Marionette aus einer kreisförmigen Vertiefung, einer Art Zisterne, die später mit Totenschädeln gefüllt ist, hochgezogen und wieder herunter gelassen, mitunter fällt sie ganz in sich zusammen. Auf Dauer wirkt der Einfall strapaziert, auch störend, wenn während populärer Nummern zu viele Aktionen stattfinden und vom Gesang ablenken. Für den Auftritt des Kaisers (Siegfried Jerusalem in Hitler-naher Optik mit gebührend brüchigem Tenor) öffnet sich der Reifrock wie ein Theatervorhang, beim Erscheinen Turandots hebt er sich ganz. Wie eine Miniatur der Marionette wirkt die Prinzessin in der dunklen Krinoline (Kostüme: Ursula Kudrna) und ihrem maskenhaften Gesicht. Bei jedem von Calaf gelösten Rätsel verändert sich die Marionette, wird entkleidet, verliert nach und nach ihre Glieder und sogar den Unterleib, der geräuschvoll zu Boden fällt. Im 3. Akt ist die Marionette gänzlich demontiert und zu einem surrealen Wesen mit sechs Armen und einem Totenkopf deformiert, das einer Spinne gleicht. Die rätselhafte, in der Luft hängende riesige Glühbirne, die im 1. Akt den Gong ersetzte, weil Calaf sie dreimal berühren musste und sie dann aufleuchtete, bildet nun den Leib des Tieres. Assoziiert man dieses als gefährlich oder gar tödlich, stellt sich der Bezug zu Turandot nicht her, denn sie nimmt in dem Moment, wo das Orchester Calafs Kuss anzeigt, Gift als Konsequenz ihrer Bluttaten und sinkt in seinen Armen leblos zu Boden. Hier befolgt der Regisseur nicht die Vorgabe des Librettos von Giuseppe Adami und Renato Simoni, doch ist diese finale Lösung auch nicht neu. Man hat die Oper in letzter Zeit noch viel entstellter erleben müssen, so dass man Stölzls Entscheidung durchaus goutieren kann – auch wenn sie dem finalen Jubel des Volkes widerspricht. Dieses wird als uniform gekleidete, von einer Diktatur geknechtete Masse gezeigt. Wie einstudiert wirken die Gesten und Haltungen der Menschen, die von Soldaten in roten Lederanzügen immer wieder massakriert und ermordet werden. In der kreisrunden Vertiefung werden die Körper der Toten entsorgt. Nicht ideal ist das Lichtdesign von Irene Selka und dem Regisseur, das viele Szenen in ein diffuses Halbdunkel taucht.

Bern Hoppe 20.4.22

Festtage an der Berliner Staatsoper:

Diven-Konzerte

Wie stets wurde die alljährliche Opernneuproduktion von einem reichen Konzertprogramm mit renommierten internationalen Solisten begleitet. Am 12. 4. 2022 war Renée Fleming in einem Liedrecital zu erleben, das unter dem Motto Die Stimme der Natur: Das Anthropozän stand und von Hartmut Höll an einem Steingraeber Konzertflügel begleitet wurde. Das Programm vereinte englische, französische und deutsche Kompositionen als Lieder und Opernarien. Eröffnet wurde es mit drei Arien von Händel – kein glücklicher Einstieg, denn in Poppeas „Bel piacere“ aus Agrippina und Semeles „Endless pleasure“ aus dem gleichnamigen Oratorium mit den vielen Koloraturen und kurzen Noten klang die Stimme gackernd. Weit besser geriet Semeles getragenes „O Sleep“ mit schwebenden Tönen und feinen Trillern. Flemings Sopran kann seine Stärken vor allem in solch langsamen Stücken zeigen. Das originell konzipierte Programm umfasste auch zwei zeitgenössische Werke – im 1. Teil „Endless Space“ des 1981 geborenen Nico Muhly, das zwischen Sprechgesang und kantablem Melos wechselt, und nach der Pause „Evening“ von Kevin Puts. Der 1972 geborene Komponist beschäftigt sich darin mit dem Klimawandel, was sich im dramatischen Zuschnitt des Stückes und dessen pathetischem Aufschwung am Schluss ausdrückt.

Der Rest des ersten Teiles widmete sich französischen mélodies von Gabriel Fauré, die vom Pianisten mit Delikatesse begleitet wurden. Besonders eindrücklich in den Farben und der Stimmung geriet „Prison“, faszinierend getroffen war die Abschiedswehmut in „Les berceaux“ und imponierend der Überschwang angesichts des Liebesglücks in „Au bord de l’eau“. Mit diesen Liedern leitete Fleming die erste Opernarie des Abends ein – „O Messager de Dieu“ aus Jules Massenets Thais, das der Solistin Töne in exponierter Höhe abverlangte. Flemings in dieser Lage gleißende Stimme konnte hier ihre besondere Wirkung entfalten.

Der zweite Teil gehörte der deutschen Abteilung, beginnend mit drei Liedern von Edvard Grieg, die sehr abwechslungsreich ausgewählt und zusammengestellt waren – neckisch der „Lauf der Welt“, schwermütig „Zur Rosenzeit“ und überschwänglich „Ein Traum“. Die populäre Arie der Marietta, „Glück, das mir verblieb“, aus Erich Wolfgang Korngolds Die tote Stadt ist eines von den cavalli di battaglia der Sängerin. Auch an diesem Abend verfehlte es mit der schwelgerisch prunkenden Stimme und dem melancholischen Ausdruck seine Wirkung nicht. Schließlich erwies Fleming noch ihrem Lieblingskomponisten Richard Strauss ihre Reverenz mit dessen Liedern „Muttertändelei“ und „Cäcilie“. Besonders im hymnischen Aufschwung des zweiten konnte die Interpretin ihre Trümpfe in der hohen Lage ausspielen. Beglückend waren die drei Zugaben, mit denen sich die Sängerin, wie stets in traumhaften Roben und mit kostbarem Schmuck, für den reichen Beifall des Publikums bedankte. Betörend Laurettas „O mio babbino caro“ aus Puccinis Gianni Schicchi, hinreißend in seinem jazzigen feeling „Summertime“ aus George Gershwins Porgy and Bess und berührend Strauss’ „Morgen“, das sie den Menschen in der Ukraine widmete.

Drei Tage später trat mit Cecilia Bartoli eine weitere Ikone der aktuellen Opernszene auf, die wegen Erkrankung Daniel Barenboims von der kanadischen Pianistin Marie-Ève Scarfone einfühlsam begleitet wurde. Das Programm war etwas Rossini-lastig, doch die Kompositionen des Schwans von Pesaro zählen nun einmal zu den Trumpfkarten im Repertoire der Sängerin. Der Beginn war allerdings Joseph Haydn und dessen bekannter mehrteiliger Kantate Arianna a Naxos vorbehalten. Schmerzlich-entrückt das erste Adagio, die Aria pendelnd zwischen Wehmut und Aufbegehren, der schnelle Schlussteil mit Furor – all das mimisch und gestisch eindrucksvoll gestaltet. Es folgten vier Canzonen in italienischer Sprache von Franz Schubert: lieblich „Da quel sembiante appresi“, sehnsuchtsvoll und mit feinen, zarten Tönen vorgetragen „Mio ben ricordati“, von heiterer Anmutung „La pastorella“ und betont dramatisch „Vedi quanto adoro“, ausgestattet mit delikaten Trillern und fordernden hohen Tönen.

Sodann Gioachino Rossini mit der „Ariette à l’ancienne“, in der Bartolis Stimme reizvoll eingedunkelt klang, danach „L’Orpheline du Tyrol“ als imaginierte kleine Szene mit Jodel-Echowirkungen, und „La Grande Coquette“ als übermütige, an Offenbach erinnernde Bravour-Nummer mit raffiniert getupften Tönen. Mit der populären „Canzonetta spagnuola“ hatte die Interpretin Gelegenheit, mit den Kastagnetten zu brillieren und ihr bekanntes Temperament auszuspielen.

Nach der Pause war zunächst Rossinis La Regata veneziana zu hören mit den Anzolete avanti, co passa und dopo la regata. Danach gab es drei weitere Kompositionen des Meisters – „Or che di fiori“ in schöner Kantilene, „L’Esule“ in schmeichelnden Fluss und als Krönung „La danza“ mit überschäumenden Temperament.

Auch nach 35 Jahren Karriere ist die Stimme der Mezzosopranistin noch perfekt in ihrer Funktion und Klangsinnlichkeit. Davon zeugten auch die Zugaben – Ernesto de Curtis’ „Ti voglio tanto bene“, Carmens Habanera (was die Hoffnung auf eine Gesamtinterpretation der Rolle wach hält) und mit „Non di scordar di me“ eine weitere Canzone von De Curtis. Auch La Bartoli trug zwei Kleider, eines in Schwarz mit Applikationen aus roter Spitze, das andere in Weiß mit blauen Verzierrungen – beide von zweifelhaften Geschmack, was eine marginale Anmerkung bleibt angesichts der vokalen Kunst dieser Ausnahmesängerin. Irritierend eher, dass der Intendant des Hauses den beiden Damen persönlich Blumen überreichte, was bei Renée Fleming und Hartmut Höll ausfiel.

Bernd Hoppe, 20.4.22

(Zur Zweitbesprechung von Bernd Hoppe bitte etwas runterscrollen!)

DON GIOVANNI

Premiere am 2.4.2022

Don Giovanni auf dem Prokrustesbett

Eigentlich müsste dem Opernfreund bereits mit der im Programmheft gelieferten Inhaltsangabe die Lust auf Mozarts Don Giovanni in der Staatsoper vergehen, denn da ist davon die Rede, dass zu Beginn Don Giovanni „mit Donna Anna zugange“ ist. Da hat einmal mehr ein Regisseur das Libretto nicht gelesen, denn Leporello verkündet eindeutig, worin die Untat Don Giovannis besteht: „sforzare la figlia ed ammazzare il padre“, und nur die Prüderie früherer Zeiten machte in der deutschen Übersetzung daraus ein „verführt“. In der englischen Übersetzung des Programmhefts ist man mit einem „is trying his hand at Donna Anna“ wesentlich genauer. Mit der Wandlung der Donna Anna vom Opfer zum durchtriebenen Luder werden zwangsläufig Don Ottavio und der Commendatore zu einfältigen Deppen, und der Zuschauer verliert das Interesse an ihnen. Bereits der Contessa in Le Nozze di Figaro hatte die Regie nicht zugestanden, was der Conte von ihr hielt mit seinem: „Ella rispetta troppo sé stessa, e l’onore mio“, sondern übertrug flugs „Così fan tutte“ auf sämtliche Damen der La-Ponte-Trilogie. Grund dafür ist die höchst unglückliche Idee, man könne ohne Verluste aus den drei voneinander unabhängigen Stücken eine Trilogie mit einheitlichem Personal gestalten, wobei chronologisch Figaro auf Così und Don Giovanni auf Le Nozze folgen soll.

So ist der Zuschauer dazu verdammt, dreimal hintereinander die Trostlosigkeit eines „modernen“ Ambiente zu ertragen, das absolut nicht zur Handlung des jeweiligen Stückes passt. Besonders irrsinnig ist die Idee, auf das der Zeit der vorrevolutionären Aufklärung verpflichtete Werk das mit einem Gottesurteil endende folgen zu lassen. Insgesamt zwingt der Verzicht auf die historische Dimension die Figuren dazu, so unglaubwürdig wie lächerlich zu erscheinen. Nach einigen zur Hoffnung auf bessere Opernzeiten anregenden Produktionen wie Fanciulla, Rosenkavalier oder Makropulos heißt es nun wieder, man lässt sich überraschen und gerät während der Vorstellung in ein Wechselbad von Wut und Verzweiflung über den grob-tumben Umgang mit einem Meisterwerk und sieht sich darob auch in seinem Hör- und Urteilsvermögen über die Sänger- und Orchesterleistungen beeinträchtigt. Oder man informiert sich vorab, schluckt seine resignierende Wut herunter und konzentriert sich von vornherein auf das Hören.

Zwar gesteht Regisseur Vincent Huguet den drei Werken Da Pontes und Mozarts ein Eigenleben zu, sieht in ihnen keine Trilogie wie etwa im Ring, verbindet sie aber trotzdem gewaltsam zu einer solchen und legt sogar die jeweilige Spielzeit mit den eindeutig historischen Ereignissen 68er-Aufstand, Vorbereitung von Mauerfall sowie Auflösung des Ostblocks und schließlich weniger spektakulär 2019 fest, wenn er Così 1969, Figaro 1988 und Don Giovanni 2019 spielen lässt. Abstrus ist es nun wirklich, dass die Personen der Opern in diesen brisanten Epochen ausschließlich mit Liebeshändeln „zugange“ sind und deswegen eigentlich aus der Zeit, in die sie hineingesetzt wurden, fallen. Aus Guglielmo wird Almaviva, danach Don Giovanni, aus Figaro ein Leporello usw., und als Zeugen für die angebliche Schlüssigkeit dieses Irrsinns werden keine Geringeren als Michel Foucault und Michel Houellebecq bemüht.

Für die Bühne hatte Aurélie Maestre grauen Beton vortäuschendes Styropor verwendet mit zeittypischen Requisiten wie Tonnen zur Mülltrennung oder auch mal einen Rettungsring, der jedoch zweckentfremdet zur Fesselung des armen Masetto benutzt wurde. Die Kostüme von Clémence Pernond waren durchweg hässlicher, als man sie für das Jahr 2019 in Erinnerung hat. Sparsam wurde zum Glück mit Videos ( Robert Pflanz) umgegangen, die zur Illustrierung von Leporellos Registerarie dienten.

Es begann ganz wunderbar mit einer nicht inszenierten Sinfonia, in der die Staatskapelle unter Daniel Barenboim einen kostbaren Klang zelebrierte, leicht romantisierend zu Beginn und danach sich immer wieder gegenüber der soft kruden Szene behauptend. Weit auseinander klafften die Leistungen der Sänger, was Qualität im allgemeinen und Rolleneignung im besonderen betraf.

Längst einer Mozartpartie entwachsen ist Michael Volle, der auch optisch einen allzu prolligen Don Giovanni mittleren Alters mit immerhin vierzig Jahren Berufserfahrung als Fotograf hinter sich gibt und der Zerlina mit der Aussicht auf ein Cover für sich gewinnen will. Die Stimme spricht im Piano nicht mehr farbig an, die musikalische Linie entbehrt der Ebenmäßigkeit, in der Champagnerarie perlt nichts und in der Serenade vermisst man Geschmeidigkeit. Leporello ist Riccardo Fassi mit zunächst recht dumpf klingendem Bass, der sich aber zunehmend freisingt und durch sein agiles Spiel gefallen kann. Eine höchst angenehme Entdeckung ist der ukrainische Tenor Bogdan Volkov, der einen zurückhaltenden, aber nicht blassen Ottavio spielt und mit einer sehr schön timbrierten, alles andere als trockenen Mozartstimme aufwarten und erfreuen kann, die er zudem noch äußerst agogikreich einsetzt. Auch der Masetto von David Oštrek kann mit einer rollengerechten Darstellung und einem schlanken, farbigen Bass erfreuen.

Peter Rose gibt einen in dieser Inszenierung als Richter auftretenden würdigen Commendatore. Die farbigste, am erotischsten klingende, substanzreichste Stimme unter den Damen hat Elsa Dreisig für die Donna Elvira. War ständiges Rauchen eigentlich 2019 nicht schon längst passé? Slávka Záméčniková verleiht der Donna Anna eine leuchtende, sichere Höhe und kristallklare Koloraturen. Serena Sáenz ist eine zauberhafte Zerlina mit feinem lyrischem Sopran und anmutigem Spiel. Nicht auszudenken, wie schön es hätte sein können mit einer Optik, die die Wirkung der Musik nicht beeinträchtigt, sondern noch verstärkt hätte!

Ingrid Wanja / 2.4.2022

Fotos Matthias Baus

Zweitbesprechung

Don Giovanni

Mit der Neuinszenierung des Don Giovanni hat die Staatsoper ihre Mozart-da-Ponte-Trilogie vollendet. In der 2. Aufführung am 10. 4. 2022, die von Bel Air Media für eine DVD-Veröffentlichung mitgeschnitten wurde, gab es durch die Erkrankung von Riccardo Fassi eine Umbesetzung des Leporello. Von der Staatsoper Stuttgart war der Bariton Adam Palka kurzfristig eingesprungen – ein sympathischer, agiler Bursche im giftgrünen Blouson (Kostüme: Clémence Pernoud), doch stimmlich zu verhalten, so dass viele seiner Nummern vokal unterbelichtet wirkten. Selbst die rezitativischen Dialoge zwischen ihm und seinem Herrn hatten keine Spannung. Erst im 2. Akt konnte sich die Stimme stabilisieren und besser gegen das Orchester durchsetzen. Sehr uneinheitlich war Daniel Barenboims vierte Lesart von Mozarts Werk mit der Staatskapelle Berlin am Haus Unter den Linden (nach 2000, 2007 und 2012). Insgesamt fehlte ein großer Spannungsbogen, schon die Ouvertura geriet matt und auch später gab es – neben gelungenen Momenten – immer wieder Abfälle in der Dramatik.

Noch enttäuschender geriet die Inszenierung durch Vincent Huguet, die in der Gegenwart spielt und in einem trostlosen Ambiente angesiedelt ist. Graue Betonquader mit Öffnungen, Mülltonnen, Agaven und eine trübe Straßenlaterne illustrieren das Geschehen (Bühne: Aurélie Maestre). Giovanni ist in dieser Inszenierung als Modefotograf in einem Foto-Studio mit Scheinwerfern und Kameras zu sehen. Der im Wagner-Repertoire geschätzte Bassbariton Michael Volle war als Mozarts Titelheld eine herbe Enttäuschung. Sein grobschlächtiger, unebener Gesang ohne kultivierte Linie und der proletarische Auftritt in Trainingshose und Basecup machten ihn zu einer eklatanten Fehlbesetzung. Dem Duett mit Zerlina fehlte die schmeichelnde Zärtlichkeit, der Canzonetta die lockende Geschmeidigkeit. Zum verquollenen Tonbrei geriet die Champagnerarie und die exponierten Noten im Finale waren als existentielle Schreie im Ungefähren platziert. Eine stimmliche Entdeckung war Bogdan Volkov als allerdings darstellerisch blasser Don Ottavio mit klangvollem lyrischem Tenor, der männlichen Nachdruck hören ließ und keinen Moment verzärtelt wirkte. „Dalla sua pace“ war gezeichnet von nobler, kultivierter Linie, „Il mio tesoro“ von phänomenaler Beherrschung der Koloraturgirlanden. Die Herrenriege ergänzten David Ostrek als Maetto mit jugendlichem, schlankem Bass und Peter Rose als Commendatore mit reifer, zuweilen tremolierender Stimme.

Gesanglich ohne jeden Tadel waren die drei Damen, aber ihren Stimmen fehlen die Gesichter, sie sind austauschbar. Slávka Zámecniková bewältigte die Partie der Donna Anna mit staunenswerter Mühelosigkeit. Ihr heller, klarer Sopran stattete „Or sai chi l’onore“ mit flammender Verve aus, gab „Non mi dir“ mit leuchtender Stimme und den Schlussteil mit perlenden Koloraturen. Nur ein unverwechselbares Timbre fehlt noch zu einer Weltstimme. Für die Donna Elvira scheint mir Elsa Dreisig in Stimme und

Erscheinung noch zu jung zu sein, und ihr Sopran hat natürlich auch nicht die Mezzo-Anmutung, die man bei dieser Partie oft findet. Kultiviert und gut geführt ist er zweifellos, „Mi tradÌ“ floss ohne jeden Stolperstein. Eine reizende Zerlina war Serena Sáenz mit hübschem Sopran, die ihre beiden Arien mit Anmut und Koketterie vortrug.

Am Ende sieht man den Commendatore aufgebahrt im Sarg in einem Bestattungsinstitut, dessen hintere, rostrote Wand mit Kerzen effektvoll beleuchtet ist. Giovanni wird von medizinischem Personal auf einer Trage fixiert und mit einer Injektion getötet. Zum Schlusssextett, bei dem alle an der Festtafel versammelt sind, taucht er jedoch als amüsierter Zuschauer wieder auf.

Bernd Hoppe 13.4.22

DIE SACHE MAKROPULOS

Premiere am 13.2.2022

Sehens- und hörenswerte Neuproduktion

Eine Lieblingsrolle für alle Primadonnen, denen es nicht nur auf Schöngesang, sondern auf die komplexe Darstellung aller Facetten einer Bühnenfigur ankommt, ist die Emilia Marty aus Janaceks Die Sache Makropulos, denn welche Figur füllt eine weitere Spanne zwischen Lebensgier und Todessehnsucht, Verführungskraft und Abscheu, entlarvendem Text und verschleiernder Musik aus als die schöne Dreihundertjährige. Die Berliner Staatsoper hat sie jetzt mit dem Janáček-Verehrer Sir Simon Rattle zum allerersten Mal ins Repertoire aufgenommen, an der Deutschen Oper Berlin gab es sogar zwei Neuproduktionen in den letzten 25 Jahren, beide allerdings nicht von langer Lebensdauer, denn das typische Opernpublikum empfindet das Werk als spröde. In Turin war Raina Kabaivanska in der Regie von Luca Ronconi eine facettenreich schillernde Figur zwischen bedrohlichen Aktenregalen. (Übrigens hatte in der Produktion José Cura als Albert Gregor seinen Durchbruch in Italien.) In Berlin erstieg Karan Armstrong die ins Unendliche führende Wendeltreppe in der Inszenierung von Günter Krämer, ehe ihr Evelyn Herlitzius, angeleitet von David Hermann, in einer Neueinstudierung folgte. Anja Silja, natürlich, Laura Aikin und Angela Denoke haben Maßstäbe gesetzt in einer Rolle, die nicht zuletzt daraus, dass eine Opernsängerin eine Primadonna spielt, ihren besonderen Reiz bezieht.

Wohl auch aus Liebe zu der Primadonna, die der 38 Jahre ältere Komponist Janáček jahrzehntelang hoffnungslos verehrte, der Sopranistin Kamila Stössovà verwandelte er die in der Komödie mit sarkastischem Lachen von der Welt scheidende Emilia in ein Mitleid verdienendes, zum Philosophieren neigendes und anregendes Geschöpf, bekannte sich offen dazu, wenn er schrieb: „Ich mache sie wärmer, damit die Leute Mitleid mit ihr haben. Ich werde mich noch in sie verlieben“. Dazu hatte ihn Karel Čapek, den er nur einmal vor Beginn der Arbeit am Textbuch getroffen hatte, ausdrücklich ermächtigt. 1922 war die Komödie in Prag uraufgeführt worden, 1923 trafen sich Dichter und Komponist, 1926 erfolgte die Uraufführung der Oper in Brünn.

In dieser Zeit siedelt Claus Guth seine Produktion an, ließ sich von Étienne Pluss eine aus lauter Vorzimmern bestehende Bühne bauen, dazu einen von Trockeneis durchwogten Raum, in den sich Emilia Marty zurückziehen kann, wenn sie eigentlich nicht auf der Szene sein sollte. Sie selbst ist streckenweise vierfach auf der Bühne, immer wieder einmal als kleines Mädchen wie dem Gemälde der Infantin von Velasquez entsprungen, dann als ihre Bühnenrolle „Butterfly“ und als altes Weib am Stock. Auch tummelt sich allerlei Volks, oft zusammengequetscht in Fahrstühlen, als Büroboten oder Kellner zusätzlich zum vorgesehenen Personal auf der Bühne. Das alles schafft viel Aktion und Atmosphärisches, lenkt aber auch von der sowieso schon schwer verständlichen Handlung ab, von der Geschichte, die als Erbstreit beginnt und als Diskurs über den Wert oder Unwert der Unsterblichkeit endet. Der Knabe, der mit der Regierenden Bürgermeisterin der Vorstellung beiwohnte, dürfte recht verwirrt nach Hause gegangen sein. Zur Zwanziger-Jahre-Atmosphäre tragen auch die Kostüme von Ursula Kudrna bei, und insgesamt kann man mit der Optik der Produktion mehr als zufrieden sein, wird sie dem Stück doch gerecht und unterstützt sie die Wirkung der Musik.

Die erklingt aus einem weit herabgesenkten Orchestergraben zunächst sehr dominant, ehe sich allmählich Bühne und golfo mistico aufeinander einstellen und gegenseitig ihre Wirkung auf den Zuschauer verstärken. Sir Simo Rattle hat sich offensichtlich mit der Idee der Regie anfreunden können, vor jedem Akt minutenlang ein schweres Atmen, man denkt zunächst auch erst einmal an Wind, ehe man sich darauf einstellt, dass hier jemand und es muss natürlich Emilia Marty sein, mühsam um Luft ringt. Umso farbenprächtiger, leuchtender und machtvoller klingt dann Janaceks Musik, wenn sie endlich einsetzen darf.

Zunächst ganz auf den Konversationston des Stückes ein lässt sich Marlis Petersen, ehe sie mit dem Schlussmonolog ihrem aussagestarken Sopran die Freiheit lässt, sich zu entfalten, zu strömen und in vielen Farben zu schillern. Ein ebenbürtiger Partner ist ihr Bo Skovhus als Jaroslav Prus, der wie kein anderer der vielen Mitwirkenden auch die Bühne zu beherrschen versteht. Stimmlich und szenisch sehr präsent ist auch Ensemblemitglied Jan Martinik als Dr. Kolenaty. Noch skurriler könnte man sich den Auftritt von Hauk-Sendorf denken, den Jan Jezek verkörpert. Tenorreich ist das Werk mit drei weiteren Vertretern der Spezies: Ludovit Ludha als Albert Gregor, der natürlich idiomatisch korrekt, aber eher als Charaktertenor durchgehen kann, denn als Liebhaber, Spencer Britten als Janek mit schönem lyrischen Tenor und Peter Hoare als Vitek, ebenfalls angenehm klingend und höchst präsent, was die Darstellung betrifft. Richtig schön orgeln kann inzwischen Adriane Queiroz als Putzfrau.

Nach Fanciulla und Rosenkavalier kann die Staatsoper eine weitere Produktion verbuchen, die repertoiretauglich ist, weil sie Neues im Werk entdecken lässt, ohne es zu entstellen.

Ingrid Wanja / 13.2.2022

© Fotos: Monika Rittershaus

Erfolg mit Janácek

2. Premierenbericht

Es war der Abend der Staatskapelle Berlin unter Simon Rattle, der seine Affinität zu Janácek auch bei dieser Neuproduktion von Vec Makropulos eindrucksvoll unterstrich. Die Premiere am 13. 2. 2022 endete mit einhelligem Jubel für alle Mitwirkenden, auch für das Regieteam unter Claus Guth. Dessen Inszenierung beginnt verstörend mit eingespielten, lang ausgedehnten Geräuschen von heulendem Wind, wie sie auch zwischen den drei Akten der Oper zu hören sind - ein seltsamer, im Timing nicht stimmiger Einfall. Ähnlich zwiespältig ist die Mitwirkung von zehn Tänzerinnen und Tänzern, die als Personal in der Anwaltskanzlei, im Theater und im Hotel in der Choreografie von Sommer Ulrickson in Slapstick-Manier agieren, sich in einem automatisierten Bewegungsduktus ergehen, oft in Zeitlupe verharren und stehende Bilder wie in einem angehaltenen Film abgeben. Nicht selten zeigen sie irrwitzige Verrenkungen, sei es im Fahrstuhl oder in einer Künstlergarderobe. Die Bühne von Étienne Pluss wandert hin und her, wechselt von einem Schauplatz zum anderen – der Kanzlei mit hochgestapelten Karteikästen, der Backstage-Szenerie des Theaters mit Garderobieren und wartenden Verehren der Sängerin sowie einem Hotel-Flur. Besonders geheimnisvolle Wirkung hat der mittlere Raum in diffusem Licht (Sebastian Alphons) mit reichlich Nebel und einer rätselhaften Öffnung im Boden. Hier hat die Protagonistin des Stückes, Emilia Marty, ihren Rückzugsort und Verwandlungsplatz. Dort wird sie von einer blonden Stummfilmschönheit im eleganten weißen Hosenanzug und Mantel mit Pelzkragen (Kostüme: Ursula Kudrna) zur Titelsängerin in Puccinis Madama Butterfly im Kimono und schließlich zum menschlichen Wrack im Unterkleid und fast haarlosem Schädel.

Verwirrend ist der häufige Einsatz von Doubles – der blonden Schönheit, die sich am Stock an der Rampe auf einem Leuchtstreifen mühsam vorwärts bewegt, und der Butterfly, die gleichfalls die letzte Kraft aufbieten muss, um voran zu kommen. Dazu gesellt sich ein Kind im Kostüm einer Menina, wie man sie aus den Bildern von Velázques aus dem Madrider Prado kennt. Diese Figur nutzt der Regisseur, um in einer Rückblende zu zeigen, wie Emilia als Kind das Elixier eingeflößt wurde.

In der Titelrolle wurde Marlis Petersen für eine staunenswerte Leistung gefeiert. Sie begann freilich recht verhalten und wirkte im Klang zunächst farblos, zumal vor ihr Natalia Skrycka in der kleinen Partie der Krista mit ihrem jugendlich-kraftvollen Mezzo hatte aufhorchen lassen. Aber mit einer klugen Einteilung der Reserven gelang Petersen eine enorme Steigerung, die im Schlussmonolog gipfelte, wo die Stimme herrlich aufblühte, zu transzendent verklärten Stimmungen fand und sich souverän gegen die orchestrale Flut behauptete. Darstellerisch gibt sie nicht die mondäne Operndiva, ist von Beginn an eine Gebrochene, der immer wieder die Kräfte schwinden, die am Ende zu hysterischen Ausbrüchen neigt und mit der Flasche betrunken umher torkelt. Vielleicht ist die Stimme für diese Partie noch zu jung und zu monochrom, aber in der Anlage sind alle Voraussetzungen für eine künftige Modellinterpretation hörbar. Mit ihr hat Ludovit Ludha als Albert Gregor mit seinem kraftvollen, nur in der exponierten Höhe limitierten Tenor schöne Momente im 2. Akt. Bo Skovhus gibt den Baron Prus im weißen Anzug als Grandseigneur mit reifem, doch stets prägnantem Bariton, Jan Jezek den Grafen Hauk-Sendorf als tragikomische Figur. Die Besetzung ergänzen Jan Martinik als Dr. Kolenaty mit markantem Bass, Peter Hoare mit charaktervollem Tenor als Anwaltsgehilfe Vítek und Anna Kissjudit als Kammerzofe mit auffallend reich timbriertem Mezzo.

Mit geschärftem, gelegentlich sogar schneidendem, aber auch schwelgerisch aufblühendem Klang musiziert die Staatskapelle. Sie trägt die Protagonistin und lässt sie in ihrem letzten Monolog über sich hinaus wachsen. Am Ende fällt durch eine geöffnete hohe Tür das Licht herein, wirbelnde bunte Herbstblätter illustrieren die melancholische Abschiedsstimmung. Zitternd und schwankend schleppt sich Emilia hinaus.

Bernd Hoppe, 15.2.22

Peter Eötvös

Sleepless

Uraufführung am 28.11.2021

Geglückte Repertoireerweiterung

Man hätte meinen können, die Staatsoper würde, pünktlich zum ersten Advent, das Publikum mit einer modernen Abwandlung der Weihnachtsgeschichte beglücken, denn wie heißt es doch bei Lukas: „Und es machte sich auch auf Joseph…mit Maria, seinem vertrauten Weibe, und die war schwanger“, und etwas später, „aber sie fanden keinen Raum in der Herberge“. Im neuen Testament geht es dann versöhnlich und schließlich jubelnd weiter mit dem Kind in der Krippe, den anbetenden Hirten und der Verheißung auf die Vergebung der Sünden. Anders bei der Uraufführung von Peter Eötvös‘ neuester, von der Staatsoper und der Oper in Genf in Auftrag gegebener Opera Ballad „Sleepless“, in der der unterkunftsuchende werdende Vater nacheinander einen Bootshausbesitzer, die Mutter der Schwangeren und eine Wohnungsbesitzerin, die das Paar nicht aufnehmen wollten, ermordet und schließlich von der Lynchjustiz übenden Bevölkerung aufgehängt wird. Seine Liebste, die inzwischen entbunden hat, heiratet zum Wohl des Kindes einen Fremden, geht, nachdem ihr Sohn sie verlassen hat, ins Wasser, um für immer mit dem Unvergessenen vereint zu sein.

Das Libretto in englischer Sprache stammt von Mari Mezei nach der „Trilogie“ von Jon Fosse in der Übersetzung von Judith Sollosy.

Die Geschichte spielt in Norwegen, einem Land, dem sich der Komponist auch deswegen verbunden fühlt, weil er eine norwegische Schwiegertochter hat, und norwegische Volksmusik klingt an im Wiegenlied, das mehrmals erklingt, und im Lied auf der Hardangerfiedel, mit der Asle sein Geld verdient, ehe er sie aus Not verkaufen muss. Nie erreicht wird von dem Paar das Ziel seiner Träume, „wo der Fjord glitzert und der Lachs aus dem Meer springt.“ Balladenartig ist der Stoff, ja sogar einer Moritat würdig. Ganz tief versenkt ist das Orchester, und das nicht nur, weil viele Instrumente dreifach besetzt sind, eine „norwegische“ Klangmischung aus Dreiklängen zu vernehmen ist, der Traumzustand, in dem sich die Personen befinden, jeweils durch übermäßige Dreiklänge verdeutlicht wird. Die zwölf Bilder der Oper hat der Komponist mit unterschiedlichen Farben ausgestattet, wie er in einem aufschlussreichen Gespräch im reichen Prorammheft zum Stück berichtet

Ein Privileg von zur Uraufführung gelangenden Stücken ist es, falls ihr Schöpfer noch lebt, dass sie so auf die Bühne kommen, wie es der Librettist oder Komponist sich vorgestellt haben. Glücklich kann sich Peter Eötvös, der selbst am Dirigentenpult im tief versenkten Orchestergraben stand und noch für zwei Vorstellungen stehen wird, schätzen, dass sich mit dem Regisseur Kornél Mundruczó und der Bühnenbildnerin Monika Pormale zwei offensichtlich sehr sensible, dem Werk zugetane Künstler seiner angenommen haben.

Die Bühne mit dem Riesenfisch auf dem Trockenen, der nach Drehen der Bühne sein grätenreiches Inneres zeigt, das Behausung der Mutter, Bar oder das Haus der Hebamme sein kann, liebevolle, das Publikum zum Schmunzeln bringende Details wie die beweglichen Möwen auf dem Fischkörper sind Beweis für den Reichtum an Phantasie, die in das Werk investiert wurden. Die Kiemen werden zu Haustüren, das Fischmaul lässt sich aufklappen und ist dann die Auslage eines Juweliers. Zwar wird auch an diesem Abend auf der Bühne gepinkelt und kopuliert wie in letzter Zeit so oft, aber es wirkt nicht dem Werk aufgezwungen, sondern erwächst aus der Handlung und dient zur Kennzeichnung des Milieus. Und auch der üppige Einsatz von Trockeneis zum Schluss macht Sinn. Trotz seiner dreifachen Untat das Publikum berühren kann die Darstellung des Asle durch den Tenor Linard Vrielink, darstellerisch in seinem ständigen Gehetzt- und auf der Fluchtsein eine Idealbesetzung ist wie auch mit der allen Intentionen des Sängers gehorchenden Stimme. An seiner Seite ist als Alida die norwegische Sängerin Victoria Randem, die ihre Wurzeln in Nicaragua hat, so dass manch ein Zuschauer annehmen könnte, das junge Paar erlitte Verfolgung, weil die junge Frau eine Schwarze ist. Vielleicht ist die Besetzung der Partie gerade in der Absicht geschehen, dieses als eine Möglichkeit der Interpretation zuzulassen.

Der Sopran erfreut durch seine Frische, sein apartes Timbre und gut eingesetztes Vibrato. Katharina Kammerloher muss sich als Mother und Midwife gleich zweimal ermorden lassen, was ihrer guten darstellerischen und vokalen Leistung keinerlei Abbruch tut. Bedrohlich in seiner überwältigenden Optik wie durch den Einsatz seines gewaltigen Basses ist Jan Martinik als Innkeeper, geheimnisvoll umwittert Tómas Tómasson als Man in Black mit hochpräsentem Bassbariton schöner Farbe. Sarah Defrise als Girl erweist sich nicht nur als keine Höhe scheuende Sängerin, sondern muss fast akrobatische Leistungen vollbringen. Balsamisch klingt der Boatman von Roman Trekel, auch weil er eine der wenigen positiven Erscheinungen im Verlauf der düsteren Handlung ist. Verlässlich klingt Arttu Kataja als Asleik und macht nachvollziehbar, warum Alida ihm ihr Schicksal und das ihres Kindes anvertraut. Hanna Schwarz macht viel aus der kleinen Partie der Old Woman, Siyabonga Maqungo setzt viel Körperlichkeit und einen aparten Tenor für den Jeweler ein.

Das Publikum feierte mit viel Applaus und Bravi sowie standing ovations alle Mitwirkenden, ganz besonders natürlich den Komponisten und Dirigenten, der der Staatsoper zu einem Juwel im Spielplan verholfen hat.

Fotos Gianmarco Bresadola

29.11.2021 Ingrid Wanja

„HIPPOLYTE ET ARICIE“

11.11.2021 (Premiere am 25.11.2018)

Großartiges atemberaubendes Spektakel in moderner gelungener Lichtregie

Erst im Alter von 50 Jahren verfasste Jean-Philippe Rameau 1733 seine erste Oper, eine Tragédie lyrique in einem Prolog und fünf Akten, die noch im selben Jahr an der Académie royale de musique in Paris mit mäßigem Erfolg uraufgeführt wurde. Die literarische Vorlage bildete die Phèdre von Jean Racine auf deren Grundlage Abbé Simon-Joseph Pellegrin (1663-1745) das Libretto verfasste. Gespielt wurde eine Mischung aus drei Fassungen: der ersten von 1733, der dritten von 1757 sowie einer posthumen von 1767 und unter Verzicht des Prologs. Ólafur Elíasson, ein isländisch-dänischer Installationskünstler entwarf die Bühneninstallationen und Kostüme für Rameaus erste Oper, worin er nach eigenen Worten seine persönlichen Erfahrungen in den Berliner Techno-Clubs der 90ger Jahre für die Opernbühne aufarbeiten wollte, denn dort wäre es im Dunst der Nebelmaschinen, unter den Blitzen der Laserkanonen und den halbnackt enthemmt Tanzenden „ausschweifend“ und „barock“ zugegangen.

Für die zahlreichen glitzernden Spiegel dürfte der Spiegelsaal in Versailles Pate gestanden haben, weiße Schweinwerferkegel und grünes Laserlicht versetzten die Betrachtenden in das kalte Ambiente von Nachtclubs. Die Kostüme waren demgemäß auch mit reflektierenden Prismen überzogen und als Augenfang fungierte eine meterhohe Disco-Spiegelkugel sowie Projektionen von Wellenbewegungen, ein Aushängeschild des Künstlers. Olaf Freese hat all diese Ideen des Ausstatters technisch brillant eingeleuchtet. Simon Rattle hat das weltbekannte Freiburger Barockorchester schwungvoll dirigiert, wobei Rameaus expressive Dissonanzen und seine ins Extreme gesteigerte Ausdruckskraft mit häufigen geradezu kühnen chromatischen Modulationen aus dem Orchestergraben besonders leuchtend zum Vorschein gelangten. Und von daher ist auch nachvollziehbar, dass Camille Saint-Saens den unsterblichen Rameau als das größte musikalische Genie, das Frankreich hervorbrachte, bezeichnete. Der 1683 in Dijon geborene Rameau ist nur zwei Jahre älter als Bach und Händel und neben Händel wohl als der größte Opernkomponist jener Zeit anzusehen. Seine meisterhaften Rezitative teilte Rameau in gesungenes Sprechen und sprechendes Singen. Musikalisch gesehen war aber der revolutionäre Schritt, den Rameau vollzog der Austausch der Polyfonie gegen die Harmonie.

In seinem „Traité de l’harmonie“ begründete er die Harmonielehre aus der Obertonreihe und schuf damit die Grundlage für die Musik der nächsten drei Jahrhunderte, an welche später Schönberg und die Zwölftonschule anknüpfen sollten. Im Vergleich zu Telemann oder Händel verfügte Rameau über einen viel größeren melodischen Reichtum sowie eine beeindruckende Kontrapunktik und eine enorme Sinnlichkeit des Klanges. Es wird behauptet, dass Rameau in zwei Takten etwa neun Gefühle ausdrücken konnte…! Im Unterschied zur Vorlage von Racine ist bei Librettist Pellegrin der Gang Theseus in die Unterwelt, begleitet von jeweils 4 Flöten und 4 Oboen, neu. Musikalisch höchst interessant ist auch gegen Ende der Oper die Verwendung von zwei französischen Dudelsäcken. In jedem der fünf Akte der Oper gelangten nach französischer Tradition auch jeweils ein Ballett als Divertissement und der Chor zum Einsatz. Letzterer war von Martin Wright bestmöglich einstudiert. Die britische Regisseurin und Choreografin Aletta Collins setzte starke Akzente in ihrer spannenden Choreografie für das zehnköpfige Ballett, wo die Tanzenden sich den Wellenbewegungen der Musik, der animierten Wellenbewegungen des Wassers und der Lichtstrahlen mit Wonne hingaben.

Beim singenden Personal beschränkte sie sich hingegen auf hehre Schreitbewegungen, die ihren Ursprung womöglich in den antiken Tragödien hatten. Schließlich beruht Racines Phèdre ebenfalls auf einem griechischen Vorbild, nämlich Euripides „Der bekränzte Hippolytos“ (428 v. Chr.). „Barocke Opulenz“ darf man schon auf Grund von Rameaus radikaler Musiksprache hier nicht verlangen oder gar voraussetzen. Neobarock wirkte da nur das glitzernde Gewand der Phèdre und die güldene Verpackung der Aricie, schlicht blieb hier lediglich die Gewandung der Männer. Der haut ténor Reinoud Van Mechelen als Hippolyte und Magdalena Kožená als Königin Phèdre gestalteten den musikalischen und dramatischen Höhepunkt dieser Oper, mit Bravour. Phèdre, die bekanntermaßen in den Sohn ihres totgeglaubten Gatten Thésée, ihren Stiefsohn Hippolytos, verliebt ist, gesteht ihm ihre Liebe. Dieser wiederum bietet ihr Schutz an und gesteht seinerseits seine Liebe zu Aricie, einer Fremden aus dem Stamm der von König Thésée unterworfenen Pallantiden. Diese wird von Anna Prohaska verkörpert, die wie Hippolyte ebenfalls dem Dienst an der Jagdgöttin Diana verpflichtet ist.

Sie überzeugte als sehnsüchtig Liebende mit schillernden Koloraturen als auch als tief Trauernde um Hippolyte, der von den Wogen des Meeres zu Neptun hinabgerissen wird. Der ungarische Bariton Gyula Orendt als Thésée singt herzergreifend ob des Treuebruchs seiner Gattin und seines Sohnes aus erster Ehe, obwohl ihm dies bereits im Hades von Pluto, mit stimmgewaltigem Bass Jêrome Varnier, geweissagt worden war. Als Furie Tisiphone gefiel Benjamin Chamandy, Mitglied des durch die Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung geförderten Internationalen Opernstudios der Staatsoper Unter den Linden. Als Göttin Diana rückte Ema Nikolovska, gleichfalls Mitglied des Internationalen Opernstudios der Staatsoper Unter den Linden, als Dea ex machina am Ende der Oper alles ins rechte Lot, indem sie die Liebenden selbstbewusst wieder zusammenführte. In den übrigen Rollen dieser personenreichen Oper gefielen Adriane Queiroz als Œnone, Amme der Phèdre, Evelin Novak in der Doppelrolle der La Grande Prêtresse de Diane und Une Matelote (Matrose), Slávka Zámečníková als Une Chasseresse (Jägerein), Liubov Medvedeva, ebenfalls Mitglied des Internationalen Opernstudios der Staatsoper Unter den Linden, als Une Bergère (Hirte), Michael Smallwood als Mercure, Magnus Dietrich, Arttu Kataja und Frederick Jost (Tenor, Bariton und Bass) jeweils als Parque.

Das hervorragende Ballettensemble rekrutierte sich aus Samuel Dilkes, Bruna Diniz Afonso, Shelley Eva Haden, Daniel Hay-Gordon, Liam Hill, Ben Knapper, Patricia Langa, Stefano Marletta, Natalie Sophia Preidel, Emily Thompson-Smith und Po-Nien Wang. Keinesfalls langweilig waren diese 3 Stunden und 15 Minuten reine Spielzeit, wofür der stürmische Beifall des fast zur Gänze ausverkauften Hauses unter den Linden zeugte. Das Publikum war äußerst beeindruckt von den Leistungen aller Mitwirkenden, wobei der höhensichere belgische Tenor Reinoud Van Mechelen den Sieg einheimste, dicht gefolgt von Magdalena Kožená, Anna Prohaska und Gyula Orendt sowie dem musikalischen Leiter Simon Rattle und dem Freiburger Barockorchester.

Harald, Lacina 12.11.

Fotocredits: Karl und Monika Forster

Idoménée

Frankreich im Brennpunkt

Fünfzig Jahre vor Mozarts Dramma per musica wurde in Paris André Campras Tragédie en musique Idoménée uraufgeführt. Der Komponist steht noch immer im Schatten der beiden Großmeister des französischen Barock Lully und Rameau – seinem Vorgänger und Nachfolger. Umso verdienstvoller ist es, dass die Staatsoper das Werk ins Zentrum ihrer diesjährigen Barocktage gerückt hat, zumal diese als Motto Die Musiknation Frankreich zur Zeit des Sonnenkönigs haben. Mit Emmanuelle Haïm stand eine Dirigentin am Pult von Le Concert d’Astrée, die mit dem musikalischen Idiom eng vertraut ist. Sie war der Motor der Berliner Premiere am 5. 11., sorgte für ein faszinierendes Klangbild voller Energie, in welchem der Einsatz des Dudelsacks (Musette) im 4. Akt noch einen zusätzlichen akustischen Reiz einbracht. In den orchestralen Passagen und zahlreichen Tanzszenen wie Sarabande, Menuet, Rigaudon, Passepied und Bourrée war der rhythmische Drive elektrisierend. Zu Recht wurden Haïm und das Orchester am Ende euphorisch bejubelt.

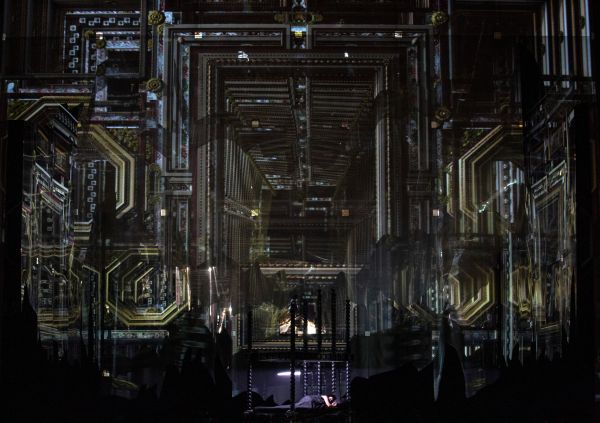

Auch das Inszenierungsteam, die katalanische Künstlergruppe La Fura dels Baus unter Leitung von Álex Ollé, empfing viel Beifall für eine Aufführung mit effektvollen Bildern. Die Künstler sind bekannt für ihre Installationen in Inszenierungen, welche sich freilich nicht selten verselbständigen. Diesmal hielt sich das Kollektiv eng an die Handlung, erzählte diese stringent und illustrativ. Bestimmt wurde die Optik von Emmanuel Carliers Videos, welche vor allem die Sturm- und Unwetterszenen spektakulär ausmalten. Auf Platten aus zerstörtem Plexiglas werden lodernde Flammen, herabstürzende Wasserfluten, ertrinkende Menschen und glitzernde Sterne projiziert.

Im Kontrast dazu stand höfische Pracht, die mittels einer gespiegelten und vervielfachten Montage aus barocken Bilderrahmen, Kassettendecken und Proszeniumseinfassungen veranschaulicht wurde. Im Bühnenbild von Alfons Flores fanden sich zudem Versatzstücke wie ein Bettgestell für Ilione, ein Felsplateau für Neptune und ein goldener Tisch mit weißen Lilien für den Tempel des Meeresgottes. Der Chor von Le Concert d’Astrée (Leitung: Denis Comtet) konnte hier als Priester in weißen Gewändern stimmlich glänzen („Triomphez, remportez“). Für die zehn Tänzerinnen und Tänzer der Compagnie Dantzaz erdachte Martin Harriague eine lebendige, teils queer überdrehte Choreografie mit exaltiertem Bewegungsvokabular und stupenden Körperskulpturen.

Obwohl die beiden Werke von Campra und Mozart auf unterschiedlichen Libretti fußen, finden sich viele identische Handlungsvorgänge und Leidenschaften. Ein gravierender Unterschied besteht in der Existenz eines Prologue bei Campra, wie dieser üblich war in der Barockoper. Darin disputieren der Gott der Winde, Éole (Yoann Dubruque mit resonantem Bass), und die Göttin der Liebe, Vénus (Eva Zaïcik mit klarem Sopran), über die im Trojanischen Krieg von den Griechen besiegten Trojaner. Idoménées Rückkehr nach Kreta soll durch einen Sturm vereitelt werden. Dessen Gelöbnis, bei seiner Rettung den ersten Menschen zu opfern, der ihm begegnet, ist der Grundkonflikt des Stückes, denn es ist kein anderer als sein Sohn Idamante. Der griechische Bariton Tassis Christoyannis verkörperte den Titelhelden mit starker Präsenz und expressivem Gesang. Der britische Tenor Samuel Boden als jünglingshafter Idamante blieb dagegen darstellerisch blass, wirkte im Spiel geradezu unbeholfen. Aber man hörte eine kultiviert geführte Stimme von exquisitem Timbre, das mit seiner weichen, zärtlichen Struktur die Gefühle für die trojanische Prinzessin Ilione ideal auszudrücken vermochte. Die schweizerisch-belgische Sopranistin Chiara Skerath war das vokale Zentrum der Aufführung. Ihre apart dunkel getönte, füllige Stimme fesselte gleichermaßen mit lyrischem Wohllaut wie dramatischen Ausbrüchen. Mit Idamante hat sie im 4. Akt ein großes Duett, in welchem sich beide Sänger zu harmonischem Klang vereinten und für einen gesanglichen Höhepunkt des Abends sorgten.

Wie bei Mozart ist auch bei Campra ein zweiter Konflikt programmiert, denn Prinzessin Électre, die Tochter Agamemnons, liebt gleichfalls Idamante und setzt alle Mittel ein, um sich gegen die Rivalin Ilione zu behaupten. Die renommierte französische Sopranistin Hélène Carpentier war in attraktiver, Körper betonter weißer Robe (Kostüme: Lluc Castells) ein Mittelpunkt der Szene, reizte auch die Musik der Figur in allen Facetten aus. Furios und bis zum Keifen oder hysterischem Lachen ihre Rachegesänge, bei denen sie die personifizierte Eifersucht herbei ruft (der Bariton Victor Sicard in einem bizarren Travestie-Auftritt in schwarzer Korsage und Strapsen). Aber Carpentier weiß auch Électres Gefühle mit lyrischem Melos („Que mes plaisirs sont doux!“ und „Calmez le vastes mers“) glaubwürdig zu vermitteln. Im letzten Akt, als Idomenée zugunsten seines Sohnes schon auf die Herrschaft verzichtet hat, vermag sie das Geschehen mit einem Vergeltungsschwur noch einmal herumzureißen. Von der Rachegöttin Némésis mit Wahnsinn geschlagen, tötet der König seinen Sohn – ein entscheidender Unterschied zu Mozarts mildem lieto fine. Die Koproduktion mit der Opéra de Lille hat erstmals ein Werk Campras nach Berlin gebracht und ist als große Tat einzustufen.

Der Staatsoper fiel die Ehre zu, im Rahmen ihrer Barocktage das große Jubiläumskonzert aus Anlass des 20jährigen Bestehens von Le Concert d’Astrée auszurichten (8. 11. 2021). Natürlich stand auch hier Emmanuelle Haïm am Pult des Orchesters, mit dem sie seit Jahren eng verbunden ist. Sie bestritt den ersten Teil des Programms mit einem ausgedehnten Rameau-Block, beginnend mit pompösem Bläserglanz bei der Ouvertüre zu Naïs. Im „Bruit de guerre“ aus Dardanus beeindruckte dagegen der furiose Kriegslärm. Den ersten solistischen Beitrag bot Matthias Vidal (für Cyrille Dubois) mit der Arie des Titelhelden („Lieux funestes“) aus dieser Oper – expressiv vorgetragen und mit staunenswerten messa di voce-Effekten geschmückt. Effektvolle Donnerschläge und aufgewühlte Orchesterwogen leiteten die Arie der Emilie, „La nuit couvre les cieux“, aus Les Indes galantes ein. Die Stimme der Sopranistin Emmanuelle de Negri ertönte in schönem Fluss, machtvoll kontrastierten die Choreinwürfe (Leitung: Denis Comtet). Mit Sandrine Piau folgte eine weitere und international renommierte Sopranistin. Die Arie der Phani, „Viens, hymen“, aus demselben Werk gestaltete sie als innigen Hymnus mit leuchtender Stimme.

Der Bassist Laurent Naouri, auch er ein gestandener Interpret des französischen Barockrepertoires, ließ in seinem Vortag von Thésées Arie „Puissant maître des flots“ aus Hippolyte et Aricie zwar engagierten Einsatz nicht vermissen, irritierte aber mit dumpfem, teils verquollenem Klang. Tassis Christoyannis, Titelheld der Idomenée-Produktion, erinnerte mit der Interpretation von dessen Arie „O Neptune, reçoy nos voeux“ noch einmal an seine glänzende Leistung in der Opernpremiere. Zum Abschluss des ersten Programmteils übernahm Simon Rattle die musikalische Leitung und bot mit einer Suite aus Les Boréades lustvolles Musizieren mit ausgereizten dynamischen Effekten und einem rasanten Schluss bei den Contredanses vives.

Der zweite Teil des Konzertes widmete sich Werken des englischen und italienischen Barock und wurde eingeleitet mit Dido’s Lament aus Purcells Dido and Aeneas. Marie-Claude Chappuis überzeugte mit schlank geführtem Mezzo und reizvollen Tönen in der tiefen Lage. Sensationell war der Auftritt des amerikanischen Tenors Michael Spyres, der in Ausschnitten aus Händels Oratorium Il trionfo del Tempo e del Disinganno seinen sängerischen Ausnahmestatus eindrucksvoll bestätigte. In „Urne voi“ faszinierte die geradezu artistische Balance zwischen den Registern, in „È ben folle quel nocchier“ die Koloraturbravour. Ehrenwert war Lea Desandres Versuch, die Arie des Vagaus, „Armate face et anguibus“, aus Vivaldis Oratorium Juditha triumphans zu stemmen. Sie ging die stürmische Arie auch mit vehementer Attacke an und brillierte mit virtuosen Koloraturrouladen, aber die Stimme war im Volumen und dem dramatische Vermögen doch unterbelichtet. Noch zweifelhafter geriet der Vortrag von Nathalie Dessay, die ihre Gesangskarriere vor acht Jahren beendet hatte und nun noch einmal auf das Podium zurückkehrte, um sich an Alcinas „Ombre pallide“ zu versuchen. Sie hatte die Titelrolle in dieser Oper Händels nie auf der Bühne gesungen, war stets mit der Koloraturpartie der Morgana besetzt (wie in Robert Carsens grandioser Inszenierung an der Pariser Opéra). Nun offenbarte sie als Titelheldin Defizite in der tiefen Lage, unschöne Verfärbungen und schmerzend schrillen Klang in der Höhe.

Für Überraschungen sorgten einige hierzulande weniger bekannte Sänger wie der Bassist Andrea Mastroni, der als Polifemo in Händels Aci, Galatea e Polifemo mit stupenden Tönen in der Extremtiefe sowie phänomenalen Ausflügen in das Kopfregister erstaunte. Auch der Countertenor Carlo Vistoli gab mit der Arie des Tamerlano, „A dispetto“, eine glänzende Visitenkarte ab und der amerikanische Bariton Jarrett Ott trumpfte autoritär mit Argantes „Sibilar gli angui d’Aletto“ aus Rinaldo auf. Von Trompetengeschmetter eingeleitet, konnte der Sänger gleichermaßen mit dramatischem Aplomb wie viriler Energie punkten. Reizend jubilierten Sandrine Piau und Lea Desandre im Schlussduett „Bramo aver mille vite“ aus Ariodante und mit der Arie der Schönheit, „Tu del ciel ministro eletto“, aus dem Trionfo sorgte die Sopranistin mit leuchtender Stimme für einen innigen Abgesang. Mit Ovationen dankte das Publikum in der Staatsoper für einen Abend von Ausnahmerang, würdig dem Jubiläum des Klangkörpers. Am Ende vereinten sich alle Solisten und der Chor von Le Concert d’Astrée zum „Hallelujah!“ aus Händels Messiah und setzten damit einen erhabenen Schlusspunkt.