MONTPELLIER

Opéra Comédie in Montpellier

Montpellier, Hauptstadt der Provinz Languedoc-Roussillon, liegt 10 Km von der Mittelmeerküste entfernt, zwischen Marseille und Toulouse. Beinahe ein Viertel der 400.000 Einwohner sind Studenten, denn Montpellier hat, nach Paris, die schon 1289 gegründete zweitälteste Universität Frankreichs. Und Dank seines megalomanen Bürgermeisters Georges Frêche wurden von 1977 bis 2004 riesige Infrastrukturen gebaut, unter anderem 1990 das „Corum“, mit 2000 Plätzen die zweitgrößte Oper Frankreichs (nach der Opéra Bastille in Paris). Hier finden im Sommer das Festival Montpellier Danse und das Festival Radio France statt und werden viele selten gespielte Opern oft zum ersten Mal (wieder)aufgeführt; so z.B. 2002 „Die Rheinnixen“ von Offenbach. Im Winter spielt im riesigen Corum und im alten Theater, der 1888 erbauten „Opéra Comédie“, die OONMLR, die „Opéra et Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon“, mit einem Jahresetat von 21 Millionen Euro eine der sechs „National-Opern“ Frankreichs. Nachdem der letzte Direktor, Christoph Seuferle, an die Deutsche Oper in Berlin wechselte, wurde zum allerersten Mal eine Frau Intendantin einer französischen „National-Oper“.

Neue "Opéra Berlioz"

www.opera-orchestre-montpellier.fr/

AIDA

So geht es auch: „halb-szenisch“, ohne „ägyptische Elefanten“ und ohne störendes Regie-Theater

30.09.2022

So geht es auch: „halb-szenisch“, ohne „ägyptische Elefanten“ und ohne störendes Regie-Theater – ein neues, überzeugendes Konzept als Saisonbeginn

Endlich wieder ein richtiger Saisonauftakt mit einem überbordenden Opernangebot. Dieser „Frühling“ nach dem langen „Pandemie-Winter“ wird auf der ersten Seite der Spielzeit-Broschüre 2022/23 der Oper in Montpellier besungen durch Ar Guens Jean Mary, ein neuer „poète en résidence“, mit seinem Gedicht „Opéra d’espoir“. Denn Oper ist Hoffnung und sie ist in Frankreich anscheinend sehr viel besser durch die Pandemie gekommen als andere Kunstgattungen. Laut der ersten Studien hat sie „nur“ einen Publikumsschwund von 15-25% zu verkraften, während dieser in den französischen Kinos bei über 50-85% (!) liegt. Denn Oper ist halt ein Teil der Stadt und es ist immer faszinierend zu sehen, wie die Direktorin in Montpellier, Valérie Chevalier, neue und oft unkonventionelle Wege findet, um das Opernhaus in die „Polis“ einzubinden – hier z.B. in dem sie ihr übliches Vorwort der Spielzeit-Broschüre an einen neuen „Stamm-Dichter der Oper“ abgibt.

„Halbszenisch“ aber wirkungsvoll: die Sänger auf der Vorderbühne des riesigen „Corum“, vor dem Orchester, dem Chor und einer Video-Leinwand. Foto: Marc Ginot (von der Generalprobe)

Ungewöhnlich ist auch ein Saisonbeginn mit einer „halb-szenischen“ Opern-Inszenierung. Auf Französisch nennt man das etwas eleganter eine „mise en espace“ (statt einer üblichen „mise en scène“): etwas nicht „auf die Bühne“, sondern „in den Raum setzen“. Bei „Aida“ scheint dieses Konzept besonders angebracht, da man auch in Frankreich bei diesem Werk eigentlich nur wählen kann zwischen 1) spektakulären OpenAir-Produktionen (nicht nur in Verona, sondern auch in Orange ist „Aida“ die meist gespielte Oper) oder 2) problematischen Regie-Theater-Produktionen an den großen Häusern, wie z.B. die ausgebuhten „Aidas“ der Pariser Oper von Olivier Py (2013) oder Lotte de Beer (2021, noch als Stream). So waren wir gespannt auf diesen „dritten Weg“, der ursprünglich 2019 bei der Opera North erarbeitet wurde (in der Industriestadt Leeds, wo es kein gängiges Opernhaus gibt).

So geht es auch: einfache Chorgesten und auf der Vorderbühne (von links nach rechts): Jacques Greg-Belobo (Ramphis), Jean-Vincent Blot (der König), Ketevan Kemoklidze (Amneris), Amadi Lagha (Radames), der Dirigent Ainars Rubikis und Sunyoung Seo (Aida). Foto: Marc Ginot (von der Generalprobe)

Das Orchester sitzt auf der Bühne, dahinter rechts der Chor auf einer Empore und links eine große Video-Leinwand. Die Solisten singen und spielen auf der Vorderbühne (in Kostümen und mit einigen wenigen Bühnenelementen und Requisiten). Die Regisseurin Annabel Arden verzichtet auf jegliche Pseudo-Ägyptologie und verlegt die Handlung in ein heutiges Kriegsgebiet – man erkennt vage das bombardierte Aleppo in Syrien auf den Videos der Ausstatterin Joanna Parker (es könnte jedoch auch die Ukraine sein). Diese Bilder bleiben zum Glück so verschwommen, mit minimaler Bewegung & Handlung, dass sie nie in Konkurrenz treten zu den Sängern auf der Vorderbühne. Und deren genau ausgearbeitete Personenregie funktioniert so gut, dass man sich ganz auf die Handlung konzentrieren kann und kein klassisches Bühnenbild vermisst. Besonders imponierten die einfachen aber wirksamen Chorbewegungen von Angelo Smimmo – so einfach geht es auch!

Der Konflikt zwischen Liebe und Vaterland : Leon Kim (Amonasro), Amadi Lagha (Radames) und Sunyoung Seo (Aida). Foto: Marc Ginot (von der Generalprobe)

Auf die Sänger-Besetzung waren wir besonders gespannt, da Valérie Chevalier als langjährige Künstleragentin ein gutes Gespür für neue Stimmen hat und meist ein „stimmiges Team“ zusammensetzen kann. So harmonierten die Stimmen, füllten sie mühelos den riesigen Saal des „Corum“ (2.000 Plätze!) und kamen quasi alle Interpreten aus dem nahen oder fernen Osten. Musikalisch gab es kaum Abstriche, was schon sehr viel ist, wenn quasi alle Sänger in diesen herausfordernden Rollen debütieren (!), aber Umwerfendes gibt es auch nicht zu berichten. Sunyoung Seo war eine berührende Aida, hauptsächlich wegen ihrem leidenschaftlich engagierten Spiel mit Amadi Lagha als Radames. Ketevan Kemoklidze begann den Abend etwas distanzierter als verwöhnte Prinzessin Amneris – was auch zur Rolle passte. Doch bei ihr saß alles so genau, verstand man – im Gegensatz zu ihren Kollegen – jedes Wort und jede Intonation, dass, als sie im 4. Akt zur leidenschaftlichen Liebenden mutierte, ihr Bekenntnis „Io l’amo sempre, disperato, insano è quest’amor che la mia vita strugge“ und ihr Fluch „Empia razza, anatema su voi“ zum Höhepunkt des Abends aufstiegen. Nach diesem fulminanten Rollendebüt ist sie schon für die nächste Spielzeit als Amneris in Madrid gebucht, wonach sicher viele andere Opernhäuser folgen werden…

An der Spitze von Staat und Kirche : Amneris (Ketevan Kemoklidze) zwischen dem Ober-Priester Ramphis (Jacques Greg-Belobo) und dem König (Jean-Vincent Blot. Foto: Marc Ginot (von der Generalprobe)

Da konnten die anderen Sänger (noch) nicht mithalten: Der junge Leon Kim fing im 2. Akt gut als Amonasro an, doch verblasste dann im dritten. Jacques Greg-Belobo hatte die Stimme des Ramphis, jedoch nicht seine Autorität, was auch für Jean-Vincent Blot als König galt. Cyrielle Ndjiki Nya war eine « grande prêtresse » ohne jegliche Einschränkung und Yoann Le Lan einer der szenisch meist beeindruckenden Boten, den ich je gesehen habe: er kam/sang als Kriegsverwundeter kriechend von der Seitenbühne!

Ainars Rubikis, zur Zeit Dirigent an der Komischen Oper in Berlin, hält mit viel Energie die 8 Sänger, das große Orchestre national Montpellier Occitanie und die beiden Chöre (aufgestockt mit dem Chor der Opéra de Nice) tadellos zusammen. Das ist eine große Leistung, sicher an einer Premiere, an der 7 Sänger in ihren schwierigen Rollen debütierten und man in einer solchen Situation auch noch mit dem Rücken zu ihnen steht. Doch etwas Persönliches habe ich aus seinem Dirigat nicht heraushören können. Außer einem interessanten Strich, dem ich noch nie bei „Aida“ begegnet bin : am Anfang des 3e Aktes ging es nach dem zirpenden Vorspiel gleich in die „Nilarie“ – also ohne das Gespräch zwischen Amneris und Ramfis (das uns auch nicht fehlte). Interessant! Also im großen Ganzen ein nachahmenswertes Experiment und eine gelungene Premiere als Saisonauftakt: das zahlreiche, enthusiastische Publikum spendete einen anhaltenden Applaus für alle Beteiligten.

Nun geht es auch in Montpellier endlich in gewohnter Art wieder weiter mit einer klassischen „Zauberflöte“ an Weihnachten etc. Raritäten kommen auch ins Programm: nach Schumanns „Manfred“ (nach Byron – siehe unsere Rezension 2017) folgen nun seine ebenso selten gespielten „Szenen aus Goethes Faust“ (wieder in einer „mise en espace“) und eine quasi nie gespielte Oper von Massenet, „Griselidis“ (konzertant). Diese in Zusammenarbeit mit dem Palazzetto Bru Zane, das diese Spielzeit Massenet widmet – worüber wir noch berichten werden …

Waldemar Kamer, 05.10.22

Info: www.opera-orchestre-montpellier.fr

Benjamin Britten

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM

Wunderbare Inszenierung des neuen „metteur en scène en résidence“ Ted Huffman

TRAILER

Sommerstimmung in Montpellier: auf der durch Palmen und Platanen umsäumten Place de la Comédie vor der wunderschönen Alten Oper wird temperamentvoll getrommelt und akrobatisch getanzt. Eine passende Einstimmung auf Brittens fröhlichen „A Midsummer Night's Dream“ nach Shakespeare. Wir sind angereist für den jungen, inzwischen mit Preisen überhäuften Regisseur Ted Huffman, dem wir nie persönlich begegnet sind, der uns aber schon letztes Jahr beim Opera Forward Festival in Amsterdam positiv aufgefallen ist (siehe Merker 4/2018). Auch jetzt ist wieder seine Arbeit das meist Prägnante des ganzen Abends. Er beherrscht sein Handwerk so gut, dass er ohne großen Firlefanz auf einer fast leeren Bühne (Marsha Ginsberg), mit stilsicheren und klar charakterisierten Kostümen (Annemarie Woods), guter Beleuchtung (D.M. Woods), klug eingesetzter Choreographie (Sam Pinkleton) und vor allem einer gekonnten Personenregie die recht verschachtelte Handlung Shakespeares nicht nur mühelos nacherzählen, sondern auch auf eine poetische und zugleich witzige Weise inszenieren kann.

Der Abend beginnt mit Puck (Nicholas Bruder, fulminant), der vom Bühnenhimmel herunter schwebt und wie ein witziger Kobold die Handlung von oben kommentiert und auch manchmal eingreift, wenn zwischen den Menschen und Halbgöttern etwas nicht gut funktioniert. Das haben wir seit der epochalen „Sturm“-Inszenierung von Giorgio Strehler 1983 in Mailand mit dem unvergesslichen fliegenden Ariel so nicht mehr gesehen. Auch für die oft etwas kniffelige Theater-im-Theateraufführung von „Pyramus und Thisbe“ (nach Ovid) greift Huffman auf einfache und bewährte Theatermittel zurück: er lässt zwei riesige Marionetten auftreten (darin versteckt die Akrobaten Luc Berton und David Franc), mit zwischen ihnen nur Snout (Colin Judson), der einen großen Fächer aufschlägt und sagt: „I am the wall“. Shakespeare hatte als Regisseur auch nicht mehr nötig.

Die 15 Sänger und 5 Chorsolisten spielten und sangen so gut miteinander - sie „warfen sich richtig die Bälle zu“ -, dass man sie gar nicht einzeln nennen, sondern vor allem ihre Ensemble-Leistung würdigen will. Sie haben offensichtlich alle schon Erfahrung mit Benjamin Britten, zeigten sich spielfreudig und sangen in einem perfekten Englisch mit nirgendwo einem falschen Ton (wofür ich sie manchmal richtig bewundert habe). James Hall war vielleicht noch ein bisschen „grün“ als Oberon, wo wir noch James Bowman und Bejun Mehta im Ohr haben, doch die junge Kanadierin Florie Valiquette – unlängst eine glänzende Madeleine im „Postillon de Lonjumeau“ an der Opéra Comique (siehe Merker 4/2019) – konnte als Tytania ihren illustren Vorgängerinnen mühelos das Wasser reichen. Nur Lob für Richard Wiegold (Theseus), Polly Leech (Hippolyta), Thomas Atkins (Lysander), Matthew Durkan (Demetrius), Roxana Constantinescu (Hermia), Marie Adeline Henry (Helena), Luiz-Ottavio Faria (Bottom), Nicholas Crawly (Quince), Paul Curievici (Flute), Daniel Grice (Snug), Colin Judson (Snout), Nicholas Merryweather (Starveling) und Vincent Recolin, Guillemette Daboval und Guilhelm Rosa, die den 50-Köpfigen Kinderchor Choeur Opéra Junior exzellent vorbereitet haben.

Die einzigen falschen Töne kamen aus dem Orchestergraben. Leider müssen wir sagen „wieder“, denn bei Schumanns „Manfred“ beklagten wir uns schon über das Orchestre national Montpellier Occitanie: „die Streicher waren oft unsauber und verpatzten hörbar einige Einsätze. Die Bläser waren dagegen viel feiner und die Solooboistin Tiphaine Vigneron spielte wirklich konzertreif.“ (siehe Merker 1/2018). Dieses Mal waren die Streicher homogen und sauber, aber die Blechbläser „unter aller Kanone“. Da spielten die jungen Hornisten (13-16 Jahre alt), die ich letzte Woche in Saint-Etienne gehört habe, unvergleichlich viel besser. Und in der exzellenten Akustik der großen Oper aus 1888 konnte man jeden einzelnen Musiker genau hören, zumal Benjamin Britten jedem der nur 24 Musiker genau einer Rolle und einer Situation zugeordnet hat. Von ihm stammt wohl auch die originelle Orchesteraufteilung, wo z.B. die Flöten links und die Trompeten rechts im Orchestergraben sitzen. Der Dirigent Tito Munoz dirigierte deutlich und klar artikuliert, hatte sein Orchester rhythmisch im Griff, aber die Intonation war zwei Akte lang höchst problematisch, weil das Orchester nicht gut gestimmt war: die beiden Harfen waren z.B. unterschiedlich ge- eher verstimmt und nicht auf der gleichen Höhe mit dem Glockenspiel und der Celesta, mit der sie im Unisono spielten. Erstaunlich für ein „nationales Orchester“!

Zum Glück ist dies nicht nur mir aufgefallen, denn in der Pause wurden die Harfen gestimmt und die beiden Trompeter, die wirklich jeden Einsatz verpatzt hatten (in letzter Sekunde eingesprungen?) anscheinend in den Probenraum geschickt. Nach der Pause spielten sie (nur) die Noten, die in der Partitur stehen, auch einmal piano und klang das ganze Orchester viel stimmiger, mit übrigens einem exzellenten Flötensolo.

Zum Glück ist dies nicht nur mir aufgefallen, denn in der Pause wurden die Harfen gestimmt und die beiden Trompeter, die wirklich jeden Einsatz verpatzt hatten (in letzter Sekunde eingesprungen?) anscheinend in den Probenraum geschickt. Nach der Pause spielten sie (nur) die Noten, die in der Partitur stehen, auch einmal piano und klang das ganze Orchester viel stimmiger, mit übrigens einem exzellenten Flötensolo.

Doch das zahlreiche, gutgelaunte Publikum hat dies offensichtlich nicht gehört oder zumindest nicht gestört. Es gab anhaltenden Applaus für alle Beteiligten, am meisten für Nicholas Bruder als Puck. Nächste Spielzeit wird diese wunderschöne Inszenierung an der Deutschen Oper in Berlin wieder aufgenommen und werden wir Ted Huffman sicherlich wieder in Montpellier begegnen. Wir freuen uns schon!

Waldemar Kamer 14.5.2019

Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online

Alle Fotos (c) Marc Ginot

Info: www.opera-orchestre-montpellier.fr

Robert Schumann

MANFRED

Aufführung am 3.12.2017

TRAILER

Manfred nun als megalomaner Melancholiker in Montpellier

Schnee auf dem Weg nach Montpellier an der Mittelmeerküste zwischen Marseille und Toulouse. Das ist ungewohnt, passt aber sehr gut zu „Manfred“, den Lord Byron „in den Alpen und in der Unterwelt“ imaginierte. Schumanns „Manfred“ wird in Frankreich äußerst selten gespielt: nur ein einziges Mal im XXe Jahrhundert (vor zwanzig Jahren an der Oper in Lyon) und bis jetzt nur ein einziges Mal im XXIe Jahrhundert: vor vier Jahren an der Opéra Comique (siehe Merker 12/2013). Es passt also zur Intendantin Valérie Chevalier, dass sie dieses so selten gespielte Werk auf ihren originellen Spielplan in Montpellier gesetzt hat.

Schumann nannte „Manfred“ ein „Dramatisches Gedicht in drei Abteilungen“, Franz Liszt, der die Uraufführung am 13 Juni 1852 in Weimar dirigierte, eine „Oper“. Eigentlich ist Manfred streckenweise ein „Melodram“: ein gesprochener Text mit Orchesterbegleitung, wie in den damals sehr bekannten Melodramen von Benda, in Mozarts „Zaïde“ oder wie bei Samiels Beschwörung in der Wolfsschlucht des „Freischütz“. Weber und die aufblühende deutsche Romantik waren die offensichtlichen Vorbilder für Robert Schumann, der an einer typisch deutschen Operngattung arbeiten wollte mit Dichtungen, Szenen, Liederspielen, Märchen und Balladen (wie er in seinen theoretischen Texten schrieb). In dem dramatischen Gedicht sind die beiden Hauptrollen, Manfred und die Fee, gesprochen und singen nur die – meist unsichtbaren – Geister.

Jedes Produktionsteam von „Manfred“ steht also vor quasi unlösbaren Fragen, da Schumann sein Werk nie auf einer Bühne gesehen hat: er dirigierte nur die berühmte Ouvertüre in Leipzig und verpasste wegen schweren Depressionen die Uraufführung in Weimar. Danach wurde das Werk zu seinen Lebzeiten nicht mehr gespielt und muss nun bei jeder Produktion eine neue „Bühnenfassung“ erstellt werden. Nicht einfach - denn Byron hatte sich 1817 in einem Brief an seinen Verleger entschieden gegen jede Form von Bearbeitung seines „Gedicht mit Dialogen“ gewehrt, das zugleich „in den Alpen und in der Unterwelt“ spielt und „metaphysisch, wild und unerklärlich“ sei. Schumann behielt 975 von den 1336 Versen der Ballade Byrons und komponierte nebst der bekannten Ouvertüre fünfzehn kleine Einlagen, die man „Bühnenmusik“ nennen könnte (wie z.B. in Mendelsohns „Sommernachtstraum“). So besteht „Manfred“ zu ¾ aus gesprochenem Text und nur zu ¼ aus Musik.

Die italienische Regisseurin Sandra Pocceschi erstellte mit ihrem künstlerischen Partner und Bühnenbildner Giacomo Strada eine eigene Bühnenfassung, indem sie alle gesprochenen Texte zu einem Monolog zusammenstrich. Das haben etliche andere Regisseure vor ihr getan und das hat seine szenische Berechtigung: damit verschwinden unwichtige Nebenfiguren wie der Jäger und der Mönch (die nur wenige Sätze zu sagen haben) und wird die Monomanie Manfreds – um nicht zu sagen „seine Verrücktheit“ – erheblich verstärkt, da er auch sein weibliches Pendant spielt. Das Regieteam hat den komplexen Titelhelden im Programmheft psychoanalytisch ergründet und attestiert ihm drei „Hauptpathologien“: Manfred ist ein megalomaner Melancholiker mit einem Drang zur Selbstzüchtigung, ein Narziss, der sich mit idealisierten Gegenständen identifiziert, und ein libidoreicher Ödipus, der gleichzeitig unter Kastrationsängsten leidet. Um dies alles auf einer Bühne darzustellen, haben Pocceschi und Strada einen Stoff-Kubus gebaut, in dem Manfred sich räumlich einschließen kann und der zugleich auch die Projektionsfläche für ein fast abendfüllendes Video ist (sehr schöne Bilder des Studio Ancarani). Wir hören Manfred (mit Mikrophon) auf Französisch mit den Naturgeistern reden, die ihm auf Deutsch singend aus dem Off oder aus dem Saal antworten.

Die Brechtsche Verfremdung funktioniert und eine sicher gewollte Befremdung stellt sich ein – die Regisseurin meinte nach der Vorstellung in einem Publikumsgespräch, dass die Titelfigur ihr zutiefst unsympathisch sei: „Manfred ist selbstgefällig, ein Egoist, ein Megaloman und sein Text ist nicht modern.“ So modernisierte sie den Monolog, indem sie ihn neu übersetzte (ins Französische) und ihm ein Nacht-Gedicht von Byron zufügte (auf Englisch), das zum Schluss als Melodram mit anderer Musik von Schumann gespielt wurde (das Lied „In der Nacht“, das sich mühelos einfügen ließ).

Doch damit überstrapazierte die Regisseurin die Aufnahmefähigkeit der Süd-Franzosen, zumindest in der von mir besuchten Vorstellung: ein Sonntag-Nachmittag, wo das Publikum nach einem üppigen „déjeuner“ hauptsächlich mit seiner Verdauung beschäftigt zu sein schien. In der Reihe hinter mir wurde ungeniert geschnarcht, im Parkett unter mir standen einige Personen erbost auf und verließen den Saal mit lautem despektierlichem Kommentar, der die Vorstellung empfindlich störte.

Unter diesen Umständen haben wir nur Lob für den Schauspieler Julien Testard, der souverän als Manfred fast zwei Stunden lang ununterbrochen auf der Bühne agierte, erst als Double von Schumann (?), dann halbnackt als wilder Geißbock in den Bergen, schließlich sterbend als Byron (?) unter einem Sternenhimmel. Wir haben sein Spiel bewundert, aber leider konnten wir ihn oft nicht verstehen. Das kann man nicht von dem exzellent artikulierenden, von Noëlle Gény und Valérie Blanvillain vorbereiteten, Opernchor behaupten, aus dem auch alle Gesangssolisten kamen. Lob für die „Geister“: Christine Craipeau (Luft), Sherri Sassoon-Deschler (Wasser), Jean-Philippe Elleouet-Molina (Erde), Ernesto Fuentes (Feuer) und Laurent Sérou, Xin Wang, Jean-Claude Pacull, Albert Alcaraz (vier Geister).

Am besten gefiel uns der junge deutsche Dirigent David Niemann, der nun festen Fuß in Montpellier gefasst hat. Er dirigierte die Ouvertüre auswendig, mit Energie und vielen Nuancen. Er fand sofort den guten, bei dem changierenden und harmonisch oft komplexen Schumann nicht immer leicht zu findenden Ton. Aber das Orchestre national Montpellier Occitanie fand diesen Ton (noch) nicht: die Streicher waren oft unsauber und verpatzten hörbar einige Einsätze. Die Bläser waren dagegen viel feiner und die Solooboistin Tiphaine Vigneron spielte wirklich konzertreif. Als „halbszenisches Konzert“ wird diese Produktion nun weiterreisen an die Philharmonie de Paris und an die Oper in Rouen. Wir sind gespannt!

Bilder (c) Marc Ginot

Waldemar Kamer 5.12.2017

Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online, Paris.

KONZERTE & SYMPOSIUM „VERBOTENE MUSIK“

13. - 15. 9. 2015

Mutiger Auftakt von Valérie Chevalier, der ersten Intendantin einer französischen „National-Oper“

Die einzige Frau in der betont männlichen Welt der französischen Opernintendanten war lange Renée Auphan, von 1984 bis 2008 Direktorin der Opern in Lausanne, Genf und dann Marseille. Wie Frau Auphan, ist die jetzt ernannte Valérie Chevalier ursprünglich eine Sängerin, ausgebildet an der damaligen „Ecole d’art Lyrique“ der Pariser Oper. Nach einer Bühnenlaufbahn von 1983 bis 1992 eröffnete sie eine Künstleragentur und leitete beinahe zehn Jahre das Künstlerische Betriebsbüro der Oper in Nancy, wo wir ihr oft begegnet sind. Frau Chevalier hatte also viel Zeit, sich innerlich auf ihre Position als Intendantin vorzubereiten und eröffnete nun ihre erste Spielzeit mit einem ganz besonderen Programm. Als Auftakt gab es Anfang Oktober „Chérubin“ von Massenet, eine Oper die mancher Merker vielleicht von der Aufnahme mit Frederica von Stade kennt, die jedoch seit der Uraufführung 1905 in Monte Carlo noch nie in Frankreich gespielt worden ist. Im November folgte anlässlich der 75jährigen Befreiung der Konzentrationslager ein Wochenende mit „verbotener Musik“: zwei Konzerte, ein Symposium und ein Kinder-Konzert.

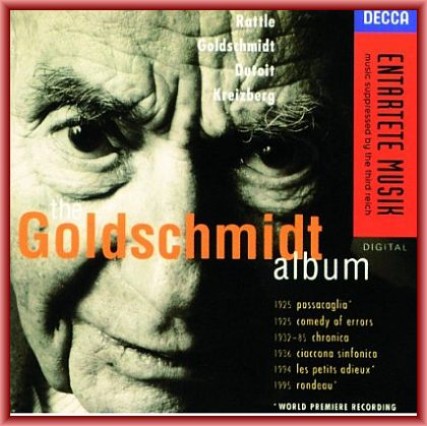

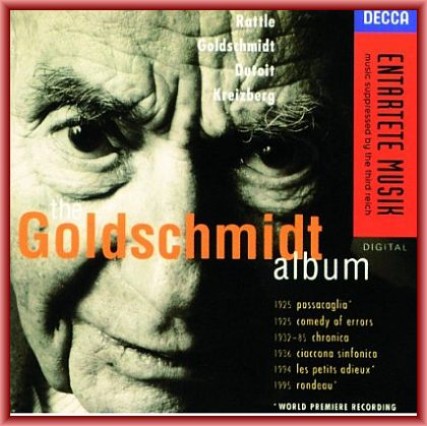

Die Eröffnung war am Freitag, den 13. November. Der sehr engagierte Dirigent Daniel Kawka präsentierte mit dem Orchester des OONMLR und der Geigerin Dorota Anderszewska vier Stücke von Komponisten, die von den Nazis als „entartet“ eingestuft wurden und in Frankreich so gut wie unbekannt sind. Nach der „Passacaglia“ von Berthold Goldschmidt (1903-1996), bekannt durch seine Opern „Der gewaltige Hahnreih“ und „Beatrice Cenci“, folgte ein Geigen-Concerto des polnischen Komponisten Simon Laks (1901-1959), der seine Deportation nach Auschwitz als Dirigent des Orchesters des Vernichtungslagers überlebte, worüber er ein ergreifendes Buch schrieb „Musik in Auschwitz“ (1998 auf Deutsch erschienen). Der gebürtige Schweizer Ernest Bloch (1880-1959) ist auch bekannt für seine Kompositionen für Geige und Streicher – doch wer kennt heute noch seine Oper „Macbeth“ (1910)? Zum Abschluss gab es die 3. Symphonie des österreichischen Komponisten Karol Rathaus (1895-1954), dessen Oper „Fremde Erde“ (1930) auch vergessen wurde. Beim Schlussapplaus wurde die Nazi-Vergangenheit, unter der alle vier Komponisten so schwer gelitten haben, von der Gegenwart eingeholt: das Publikum und die Musiker erfuhren, was während des Konzerts in einem anderen Konzertsaal in Paris passiert war. In der Nacht wurde der Ausnahmezustand verhängt und das ganze Land lag still.

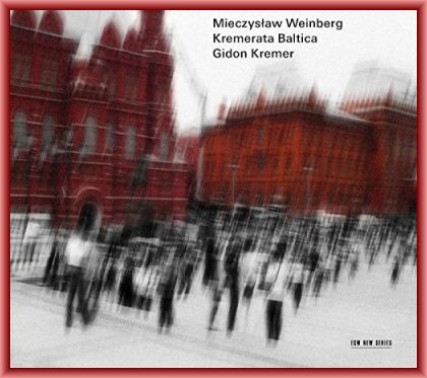

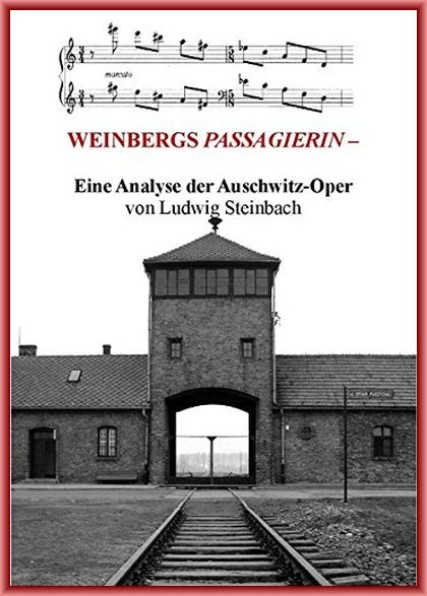

In dieser Situation bewies die neue Intendantin Valérie Chevalier Format, Mut und Durchhaltevermögen, um das sie manche ihrer männlichen Kollegen beneiden können. Während in ganz Frankreich beinahe alles abgesagt wurde, schaffte sie es, zumindest das Ende des Wochenendes zu retten. Und dies, obwohl zwei Mitglieder ihrer Familie zu den Opfern der Pariser Anschläge gehören, die nach einer Nerven zermürbenden Suche erst am Samstagabend im Leichenhaus identifiziert werden konnten. Unter diesen dramatischen Umständen war es für viele Beteiligte schon fast ein Akt der Zivilcourage, nach Montpellier zu fahren (am Samstag war zusätzlich noch ein TGV aus vorerst ungeklärten Gründen entgleist, mit vielen Toten und Verletzten). Und trotz Ausnahmezustand war der kleine Saal des Corums am Sonntagmorgen voll. Das Hausquartett des OONMLR spielte zusammen mit dem Flötisten Michel Raynié und dem exzellenten Pianisten Christophe Sirodeau Werke der im KZ umgekommenen Komponisten Viktor Ullmann (1898-1944), Erwin Schulhoff (1894-1942) und dem jetzt erst entdeckten Holländer Leo Smit (1900-1943). Nach der Pause folgte ein sehr eindrucksvolles Quintett von Mieczyslaw Weinberg (1919-1996). Weinberg, dessen Oper „Die Passagierin“ erst 2010 bei den Bregenzer Festspielen uraufgeführt wurde, ist ein Paradebeispiel dafür, dass vergessene Komponisten mitnichten mindere Komponisten sind. Denn „Die Passagierin“ steht nun mit Erfolg in Frankfurt, Karlsruhe und anderen Opernhäusern auf dem Spielplan. Weinbergs „Quintett in f Moll“ (Opus 18), das etwas an Paul Hindemith erinnert, wird hoffentlich auch bald in das Konzertrepertoire aufgenommen werden. In diesem Sinne sind wir schon gespannt auf die französische Erstaufführung der 1952 in Paris komponierten Oper von Simon Laks „L’Hirondelle inatttendue“, „Die unerwartete Schwalbe“, am 18. Dezember 2015 in Montpellier.

Nach dem bewegenden Konzert fand ein nicht weniger bewegendes Symposium über die von den Nationalsozialisten verbotene Musik statt. Trotz der dramatischen Umstände konnte der Journalist von France Culture Benjamin François, der quasi vom Zug aus Paris direkt auf die Bühne des Corums in Montpellier stieg, eine intellektuell hochrangige Einleitung zu diesem komplexen Thema halten, unterstützt durch die vielen, teils noch immer unveröffentlichten Dokumente, die der Musikhistoriker Philippe Olivier, Präsident der Exil-Forschungsgesellschaft „Orfeo33“, aus Berlin mitgebracht hatte. Weil andere Teilnehmer „im Schockzustand wegen der Anschläge in Paris“ in letzter Minute abgesagt hatten, bin ich selbst ad hoc für sie eingesprungen.

Berthold Goldschmidt

Ich erzählte über Berthold Goldschmidt, den ich gut gekannt habe, und über den einstündigen Film, den wir 1994 mit Cordelia Dvorak und Roland Zag über ihn gedreht haben. Auch wenn 22 Mitglieder seiner Familie im KZ umgebracht wurden, habe ich Berthold Goldschmidt nie ein pauschales Urteil abgeben hören. Phrasen wie „die Deutschen“ oder „die Juden“ waren ihm völlig fremd. Er sprach immer äußerst genau und differenziert über die vielen Musiker, Dirigenten und Komponisten des Berlins von 1925-35, die er u.a. als Assistent Alban Bergs persönlich kennenlernte und sechzig Jahre später noch immer mit viel Witz und Humor zitieren konnte. Und weil das Thema „tödlicher Fanatismus“ sehr präsent war, las ich vor, was Berthold Goldschmidt 1993 dazu sagte:

„Fast alles Furchtbare, das sich in der Geschichte ereignet hat, lässt sich auf religiösen Fanatismus zurückführen. Die Kreuzzüge, die Inquisition, der Dreißigjährige Krieg… Und sehen Sie sich die heutige Lage in Nord-Irland an: dort wütet ein wirklicher Religionskrieg! Was geschieht in Israel? Was ist zwischen dem Irak und dem Iran geschehen? Im Namen der Religion werden dort Kinder geopfert. Der Oberpriester sagt ihnen, sie würden sofort ins Paradies kommen, wenn sie sich als Kanonenfutter hinschlachten oder im Giftgas ersticken ließen.“

Ein Schaudern ging durch den Saal. Denn über Giftgas war gerade gesprochen worden und in den letzten Berichten hieß es, der jüngste Attentäter in Paris sei fünfzehn Jahre alt. Wir sprachen über die Vergangenheit und dachten an heute…

Waldemar Kamer – Paris

Foto Valerie Chevalier : Copyright Marc Ginot

OPERNFREUND PLATTEN TIPPS

Weinberg

Hierzu empfehlen wir das Buch von unserem OF-Kritiker

Zum Glück ist dies nicht nur mir aufgefallen, denn in der Pause wurden die Harfen gestimmt und die beiden Trompeter, die wirklich jeden Einsatz verpatzt hatten (in letzter Sekunde eingesprungen?) anscheinend in den Probenraum geschickt. Nach der Pause spielten sie (nur) die Noten, die in der Partitur stehen, auch einmal piano und klang das ganze Orchester viel stimmiger, mit übrigens einem exzellenten Flötensolo.

Zum Glück ist dies nicht nur mir aufgefallen, denn in der Pause wurden die Harfen gestimmt und die beiden Trompeter, die wirklich jeden Einsatz verpatzt hatten (in letzter Sekunde eingesprungen?) anscheinend in den Probenraum geschickt. Nach der Pause spielten sie (nur) die Noten, die in der Partitur stehen, auch einmal piano und klang das ganze Orchester viel stimmiger, mit übrigens einem exzellenten Flötensolo.