THEATER FREIBURG

http://www.theater.freiburg.de/

Giovanni Battista Pergolesi

STABAT MATER

Arvo Pärt

TRISAGONE, FRATRES

Premiere: 26. September 2020

Besucht Vorstellung: 3. Oktober 2020

“WIE MUSS MAN LEBEN UM AUS DEM TOD KLUG ZU WERDEN“? (Elias Canetti)

Kurzversion meines Berichts: “Eine berührende, hervorragende Arbeit des Teams unter der Leitung von Fabrice Bollon (Musik) und Andriy Zholdak (Regie). Dazu fällt wieder die hervorragende Arbeit am Text der Dramaturgin Annika Herwig auf“.

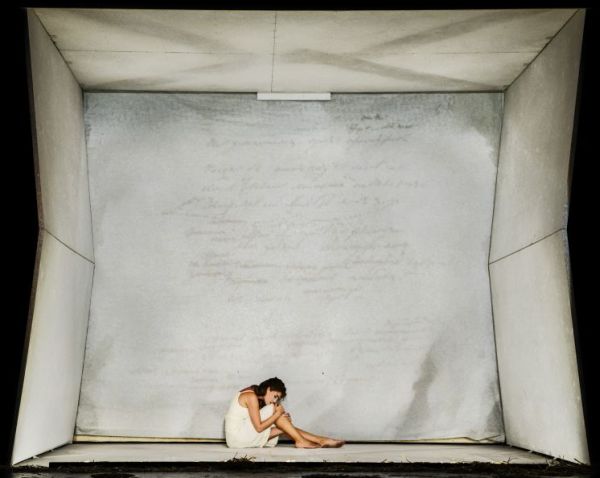

Die Textauswahl aus Elias Cannetti’s posthum erschienen Werk ‘DAS BUCH GEGEN DEN TOD’ kann nur als herausragend bezeichnet werden. Der Monolog, auf der Bühne, gesprochen und gespielt von Michael Witte, ist in dieser Art etwas vom Besten was ich in den letzten Jahren gesehen und gehört habe. Wittes Körpersprache, Mimik und Gestik unterstreichen den hervorragend interpretierten Text des Autors. Seine Mitspieler auf der Bühne verstärken den Eindruck seiner Arbeit auf optimale Weise ohne aufdringlich, störend zu wirken. Und hier muss auch die hervorragende Personenführung des Regisseurs Andriy Zholdak erwähnt werden. Seine Regie lässt den ganzen Abend keine Sekunde unnötige Längen zu. Und dies ohne die oft unnötigen, störenden Aktionen auf der Bühne. Seine Spielleitung unterwirft sich, unterstützt die Musik der Komponisten, die Wirkung des Textes von Elias Canetti.

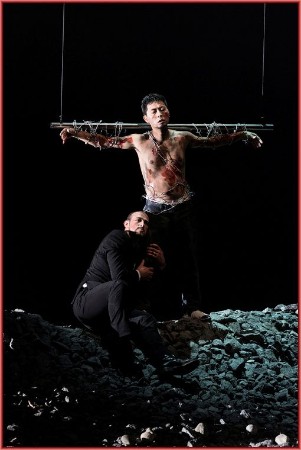

Die Visualisierung von “TRISAGONE“ ‘ von Arvo Pärt, der Abend wurde mit diesem Stück eröffnet, kann nur als genial bezeichnet werden. Begleitet von Pärts Clustern erscheint auf der Bühne ein jugendlicher Engel, dargestellt von Benjamin Gay, und als sein Antagonist Mephisto, gespielt von Michael Witte. Die Regie schafft es, Musik aus dem Graben und das Spiel auf der Bühne als Einheit darzustellen. Dies ist gar nicht so einfach. Pärts Musik ist sehr meditativ und könnte langweilig daherkommen. Die Aktion auf der Bühne muss also und tut dies auf hervorragende Art, diese Meditation zu unterstützen, ohne durch zu hektische Aktivität die Musik zu stören. Dasselbe gilt auf ebenso unaufdringliche, aber eindrückliche Art für “FRATRES“ von Arvo Pärt. Nach dem Monolog wird hier der Monolog schauspielerisch nachgestellt und unterstützt, wird unterstützt, durch die Komposition Pärts. Auch hier brilliert der Schauspieler Michael Witte und seine Mitspieler. (Benjamin Bay und Antonio Denscheilmann)

Das “STABAT MATER“ von Giovanni Battista Pergolesi, das Hauptwerk des Abends, wird gesungen von der Freiburger Sopranistin Katharina Ruckgaber und dem Ensemblemitglied des Theater Freiburg, der Mezzosopranistin Anja Jung. Die Intonation und Diktion der beiden Solistinnen war perfekt, ihre Körpersprache innerhalb der dramatischen Möglichkeiten des Werkes ausgezeichnet. Ihre Arbeit bei der Unterstützung von Fratres darf als sehr gut bezeichnet werden, wenn auch alle Aktionen der Antagonisten von Witte dem Thema entsprechend unspektakulär sind.

Das Philharmonische Orchester Freiburg, geleitet von Fabrice Bollon interpretierte die so unterschiedlichen Kompositionen mit viel Empathie und Gefühl für das Geschehen auf der Bühne und den Text. Eigentlich gibt es über die vorzügliche Produktion des Theater Freiburg noch vielmehr zu berichten, leider greifen Worte zu kurz und sind nicht zielführen. Hingehen, selber sich ein Bild machen ist das einzige was dazu noch zu schreiben ist.

Das Covid-19 Sicherheitskonzept in Freiburg ist hervorragend, einem Besuch steht auch in dieser Hinsicht nichts im Weg.

Peter Heuberger, 4.10.2020

(c) Paul Leclaire

MARIA STUART

Trauerspiel von Friedrich Schiller

Premiere: 16. Januar 2020

Besuchte Vorstellung: 2. Februar 2020

Stefan Zweig 1935: Unwillkürlich fragte ich mich: Wie war das eigentlich mit Maria Stuart? Und schon war der Schriftsteller am Schreiben eines Buches über Maria Stuart.

Die Frage, wie das mit Maria Stuart war, müssen sich auch heute Regisseurinnen und Regisseure stellen, welche Schillers Klassiker auf die Bühne bringen.

Martin Kindervater: Wie lässt sich ein Politthriller des 16. Jahrhunderts, in einer Sprache und Struktur des ausgehenden 18. Jahrhunderts mit den Mitteln des 21. Jahrhunderts spannend und eindrücklich erzählen?

Kindervater inszeniert auf offener Bühne. Seine Handlungsorte sind für alle Protagonistinnen und Protagonisten einsehbar. Er verzichtet auf die örtliche Trennung, wie dies Schiller in seinen Anweisungen für jeden Akt vorgesehen hat. Das Bühnenbild, entworfen von Anne Manss, umfasst die ganze Bühnentiefe und Bühnenbreite. Die aktiven Spielorte werden nur mit Licht (Lichtdesign: Mario Bubic) sichtbar gemacht, die Nebenschauplätze verharren in einem Zeitstillstand, wohl zu sehen, aber fast unbeweglich. “MARIA STUART“ lebt, wie alle Werke Schillers, durch die Sprache und mit der Sprache. Für die ZuschauerInnen entsteht so die Möglichkeit, sich eigene Bilder zu schaffen, wie das der Fall ist, wenn man/frau ein packendes Buch liest. Die Frage “Wie war das“ stellt sich so auch für das ganze Publikum! Die Personenführung des Regisseurs ist klar strukturiert, so wie es der Text Schillers verlangt. Seine Arbeit mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, das ist klar zu sehen und hören, geht bis ins kleinste Detail. Körpersprache, Mimik und Gestik gehen einher mit dem Text, unterstreichen und verstärken die Aussagen, machen die Emotionen der Künstler auf der Bühne sichtbar und helfen die Handlung voran zu treiben.

Kindervater hält sich an die aus dem antiken griechischen Theater bekannte Anweisung nach der Einheit der Handlung, des Ortes und der Zeit. Dies ist auch von Schiller vorgesehen. Die klare Struktur hilft dem Verständnis für das Werk aus dem 18. Jahrhundert, ist aber im Zeitalter der elektronischen schnellen Medien gewöhnungsbedürftig.

Elisabeth Kopp in der Rolle von Maria Stuart, Königin von Schottland präsentiert mit ihrem Spiel eine Stuart, welche einerseits weiss, dass sie zu Tode verurteilt werden wird, dies aber andererseits zu verhindern sucht.

Ihrer Gegenspielerin, politische Gegnerin Elisabeth, Königin von England, glaubhaft gespielt von Anja Schweizer, ist klar, dass Maria Stuart sterben muss. Nicht wegen ihrer Verbrechen, wie zum Beispiel der Ermordung ihres zweiten Gatten, Nein! Sie muss aus politischen Gründen hingerichtet werden. Sie bedroht die Macht Elisabeths, der jungfräulichen Königin Englands ohne legitimen Erben.

Eigentlich ist Maria Stuart ein Zwei-Personen Stück. Alle anderen Schauspielerinnen und Schauspieler sind bloss Zuträger für die Protagonistin Maria Stuart und ihre Antagonistin Elisabeth. Es braucht allerdings diese Zuträgerinnen und Zuträger weil sonst das Schauspiel auf einige lange Monologe Marias und Elisabeths sowie einige Dialoge reduziert würde.

Das Spiel der beiden Hauptpersonen kann nicht genug bewundert werden. Ihre Leistung als Schauspielerinnen ist hervorragend. Beide verkörpern glaubhaft, ja sie leben die darzustellenden Persönlichkeiten.

Dies gilt für das ganze Bühnenteam ohne jede Einschränkung.

Victor Calero gibt den Graf von Leicester, Thiess Bramer spielt den Grafen von Shrewsbury und in der Rolle des Barons von Burleigh erleben wir Martin Hohner. Holger Kunkel brilliert als Amias Paulet, der Hüter Marias und Lukas Hupfeld steht als Mortimer, Paulets Neffe auf der Bühne. Als Marias Kammerfrau Hanna Kennedy ist Janna Horstmann eine würdige Mitspielerin von Elisabeth Kopp.

Die ausgezeichnete Dramaturgie, welche Schillers Intentionen sicherlich optimal übernimmt besorgte Tamina Theiss. Der Entwurf der Kostüme stammt von Anna van Leen.

Das an diesem Abend sehr junge Publikum (ist Schiller Pflicht in der Schule?) belohnte die sehr gelungene Aufführung mit dem verdienten Applaus.

Peter Heuberger, Basel

© Birgit Hupfeld

Erich Wolfgang Korngold

DER RING DES POLYKRATES

Vor der Oper, sozusagen als Einstieg in den Kosmos Korngold, präsentierte Fabrice Bollon mit dem Philharmonischen Orchester Freiburg einige Kompositionen des Komponisten, einen Querschnitt durch das Werk Erich Wolfgang Korngolds (1897-1957). Bollon beginnt mit "THEME AND VARIATIONS Op. 42" aus dem Jahr 1953. Seine Interpretation ist geprägt von ausgezeichneter Dynamik und hoher Präzision, gepaart mit einem Einfühlungsvermögen in die Intentionen des Komponisten. Dies zeichnet grosse Dirigenten aus.

Aus dem Jahr 1916 stammen die "SECHS EINFACHE LIEDER, Op.9". Irina Jae-Eun Park interpretiert zusammen mit dem Philharmonischen Orchester vier dieser Lieder:

SCHNEEGLÖCKCHEN (Nr.1), STÄNDCHEN (Nr.2), LIEBESBRIEFCHEN (Nr.4) und SOMMER (Nr.6)

Ihre Intonation, ihre Musikalität lässt erahnen, was der junge Korngold ausdrücken wollte. Das Melos ist nicht so eingängig wie bei Josef Eichendorff Vertonungen aus dem 19. Jahrhundert von Hugo Wolf oder Robert Schumann. Die Komposition ist eindeutig dem 20. Jahrhundert zuzuordnen.

"DER STURM", die Vertonung des Gedichtes von Heinrich Heine entstand 1913. Gesungen wurde dieses Werk vom Opern- und Extrachor des Theater Freiburg. Einstudiert hat die Komposition der Chorleiter Norbert Kleinschmidt.

Als Abschluss des ersten Teils präsentierte der Opern- und Extrachor des Theater Freiburg Korngolds einziges religiöses Werk: PASSOVER-PSALM Op. 30 aus dem Jahr 1941. Begleitet wurden die Chorwerke wiederum vom Philharmonischen Orchester, dirigiert von Fabrice Bollon.

Dieser erste Teil vor der Pause wurde vom Publikum frenetisch applaudiert. Für mich ein Hinweis darauf, dass auch die Musik des 20. Jahrhunderts ein grosses Publikum hat.

Nach der Pause dann die kurze, kurzweilige Oper, basierend auf einem Lustspiel aus dem Jahre 1888, geschrieben von Heinrich Teweles.

Die Handlung:

>An einem Herbstnachmittag des Jahres 1797 in der Stube im Stil des ausgehenden 18. Jahrhunderts in einer kleinen sächsischen Residenz versichern einander Florian und Lieschen ihres gegenseitigen Heiratswunsches. Wilhelm und Laura, zwei glückliche Eheleute, freuen sich über die Beförderung von Wilhelm zum Hofkapellmeister. Wilhelms Freund Peter Vogel, dem auf der Reise Papiere und Geld gestohlen wurden, kündigt in einem Brief seinen Besuch an und bittet, ihn auf einer Poststation auszulösen.

Vogel trifft ein und betrachtet zunächst allein die Behaglichkeit der Wohnung von Wilhelm. Das folgende Gespräch mit Wilhelm hat Vogels Pech und Wilhelms Glück zum Gegenstand. Vogel beruft sich auf die Ballade Der Ring des Polykrates von Friedrich Schiller, um Wilhelm zur Besänftigung der Götter ein selbst vor dessen Eheglück nicht haltmachendes Opfer abzuringen.

Wilhelm sucht daraufhin Streit mit Laura, fragt nach ihrer Treue und macht ihr Vorwürfe, sodass Laura ihre Ruhe nicht länger bewahren kann.

Nun stellt auch Florian sein Lieschen auf die Probe, indem er mit allen Mitteln versucht, seinen Herrn zu imitieren, was Lieschen für die Wunderlichkeiten eines Betrunkenen hält. Wilhelm und Laura werden Zeugen dieser Nachahmung, wodurch ihnen ihr gegenseitiges Missverständnis bewusst wird. Florian und Lieschen erhalten im Zuge der glücklichen Aufklärung dieses Missverständnisses die Heiratserlaubnis, während Vogel als Störenfried des Glücks unsanft vor die Tür gesetzt wird<. (© Wikipedia) Im Prinzip ist es nichts anderes als eine Verwechslungsgeschichte ohne explizite Verwechslung.

Die relativ unbekannte Kurzoper des jungen Korngold wurde 1916 im Hoftheater München uraufgeführt und wurde ein grosser Erfolg. Es dirigierte Bruno Walter!

Die Regie von Teresa Rotemberg lässt Text und die stimmige Musik sprechen und reduziert die Handlung und die Requisiten auf ein Minimum. Dies kommt der eingängigen Musik und den amüsanten Dialogen zugute. Die Regie begnügt sich mit einer fast konzertanten Inszenierung. Trotz dieser Reduzierung auf ein Minimum erleben Zuschauerinnen und Zuschauer eine Komödie im besten Sinn des Wortes.

Das Philharmonische Orchester Freiburg mit seinem Chefdirigenten, Fabrice Bollon, spielt die zum Teil sehr moderne Komposition Korngolds mit viel Einfühlungsvermögen. Man spürt dass sich Bollon mit seinem Orchester eingehend mit der Musiksprache des Komponisten beschäftigen.

Als Protagonistinnen und Protagonisten auf der Bühne:

Jeff Gwaltney als Hofkapellmeister Arndt, Arminia Friebe als sein Gattin Laura, Roberto Gionfriddo als Paukenist Florian Döblinger mit seiner Verlobten Lieschen, gesungen von Irina Jae-Eun Park und als Advocatus Diaboli und Freund Arndts hören wir Peter Vogel.

Das ganze Team auf der Bühne singt mit herausragender Intonation und ausgezeichneter Diktion. Dazu kommt die komödiantische Begabung der fünf Bühnenkünstler, welche die Geschichte mit überzeugender Mimik, Gestik und Körpersprache erzählen.

Das zahlreich erschienene Nachmittagspublikum (Premierenbeginn 15.00 Uhr) belohnte die Arbeit auf der Bühne und im Orchestergraben mit langanhaltendem Applaus.

Peter Heuberger, Basel

© Britt Schilling

THE TURN OF THE SCREW

Premiere: 9. November 2019

Henry James schrieb die Erzählung im Jahre 1898. Veröffentlicht wurde die Geschichte als Fortsetzungsroman in zwölf Fortsetzungen von der Zeitschrift "COLLIER'S WEEKLY". Das Libretto für die Kammeroper von Benjamin Britten erarbeitete Myfanwy Piper, die Uraufführung der Komposition fand am 14. September 1954 im Theater "La Fenice" in Venedig statt. Dazu ist anzumerken, dass einige Werke von James in Venedig spielen.

Zu Freiburger Inszenierung schreiben Peter Carp als Spielleiter und Heiko Voss als verantwortlicher Dramaturg im Programmheft:

>Wir entschieden uns für eine größere Anzahl kürzerer Szenen, durch musikalische Zwi-schensätze verbunden, die in demselben Maße ein Bestandteil der Handlung und ebenso unentbehrlich für ihre Weiterentwicklung zu sein hatten wie die reflexiven Kapitel des Buches. Die Oper hat zwei Akte und einen Prolog. Jeder Akt acht Szenen, jede Szene eine kleine Episode, die nicht nur die Handlung um einen Schritt weiterträgt, sondern auch typisch dafür ist, wie sich das Leben der vier Menschen in Bly abspielt typisch auch für die Art und Weise, wie die verschiedenen Beziehungen zu den Gespenstern Quint und Miss Jessel beeinflusst werden.

Die offensichtlichen dramaturgischen Probleme, die sich aus einer Aneinanderreihung zahlreicher kurzer Szenen ergeben, sind erstens Kontinuität ständig auf einen Nenner zu bringen und zweitens Klarheit. Diese suchten wir dadurch zu wahren, dass jede Szene nur ein wichtiges Ereignis enthielt oder nur einen Aspekt des Problems umriss. Jene, die Kontinuität, hat Britten dadurch gesichert, dass er jedes einzelne musikalische Zwischenspiel als Variation auf das zu Beginn des ersten Aktes aufgestellte Thema komponierte. Je nach der Stimmung des Zwischenspiels (das immer die der folgenden Szene vorwegnimmt), sei es in hellen Farben, sei es in tragischem Dunkel gehalten, bleiben die düsteren Töne des Themas und damit die Erscheinungen, die sich spukhaft durch die ganze Handlung hinziehen, dem Bewusstsein immerwährend gegenwärtig<. (© Theater Freiburg)

Die offensichtlichen dramaturgischen Probleme, die sich aus einer Aneinanderreihung zahlreicher kurzer Szenen ergeben, sind erstens Kontinuität ständig auf einen Nenner zu bringen und zweitens Klarheit. Diese suchten wir dadurch zu wahren, dass jede Szene nur ein wichtiges Ereignis enthielt oder nur einen Aspekt des Problems umriss. Jene, die Kontinuität, hat Britten dadurch gesichert, dass er jedes einzelne musikalische Zwischenspiel als Variation auf das zu Beginn des ersten Aktes aufgestellte Thema komponierte. Je nach der Stimmung des Zwischenspiels (das immer die der folgenden Szene vorwegnimmt), sei es in hellen Farben, sei es in tragischem Dunkel gehalten, bleiben die düsteren Töne des Themas und damit die Erscheinungen, die sich spukhaft durch die ganze Handlung hinziehen, dem Bewusstsein immerwährend gegenwärtig<. (© Theater Freiburg)

Der Besucher dieser Oper muss sich im Klaren sein, dass es am Ende keine Erklärung für die Geschehnisse in Bly gibt, es findet kein Happy End statt, die Geschichte endet mit vielen offenen Fragen, Möglichkeiten für Unterschiedliche Gesichtspunkte: Was? Warum? Wie? Wer?

Ein Kenner von Henry James hat mir gegenüber ausgedrückt, dass sich "THE TURN OF THE SCREW" anhört, wie wenn man ein Bild von M. C. Escher anschaut. Je nach Blickpunkt, Standpunkt ändert sich die Perspektive, das Empfinden, alles ist relativ, subjektiv!

Die Inszenierung des Werkes ist Peter Carp hervorragend gelungen. Ich frage mich immer noch: War es ein Schauspiel mit gesungenem Text, war es eine Oper mit faszinierend spielenden und singenden Sängerinnen und Sängern? Für mich war es Beides: Eine Oper und ein Schauspiel, bravourös in Szene gesetzt.. Die Personenführung Carps ist zielführend, die dramaturgische Umsetzung der Erzählung durch Voss klar strukturiert und die Fortsetzung der Handlung zwingend gewährleistet. In keinem Moment kommt Langeweile auf. Dies ist auch der schauspielerischen Leistung des gesamten Teams auf der Bühne zu verdanken.

Jede der einzelnen Szenen fand in einem unterschiedlichen Dekor statt. Die Drehbühne in Freiburg leistete Schwerarbeit. Das Bühnenbild von Kaspar Zwimpfer unterstützte die relativ düstere Geschichte, unterstützt durch die Lichtführung von Dorothee Hoff und die Kostüme von Gabriele Rupprecht. Die Farben der Kleider wiederspiegeln die jeweiligen Emotionen, die Psyche der Protagonisten und Protagonistinnen in beispielhafter Weise.

Unter der Stabführung von Gerhard Markson interpretierte das Philharmonische Orchester Freiburg die nicht einfache Musik Brittens mit fühlbarer Empathie und präziser Rhythmik und gelungener Dynamik.

Eine grossartige Leistung war die Arbeit der beiden Kinder Flora und Miles. Katharina Bierweiler singt und gespielt Flora glaubwürdig mit sauberer Diktion und makelloser Intonation. Dasselbe kann für den Darsteller/Sänger von Miles, Thomas Heinen, gesagt werden. Die beiden Jugendlichen Bühnenkünstler sind Mitglieder des "Cantus Juvenum Karlsruhe". Ich kann nur schreiben: BRAVI!

Joshua Kohl singt den Prolog und interpretiert Peter Quint. Sein strahlender Tenor ist auch in leisen Stellen immer verständlich, sein Intonation und Diktion makellos, seine schauspielerische Leistung überzeugt.

Solen Mainguené interpretiert die unerfahrene Gouvernante auf eine Art, welche aufhorchen lässt, welche aufsehend erregend ist: Das Wechselspiel ihrer Gefühle drückt sie mit perfekter Mimik, hervorragender Körpersprache und klarer Gestik aus. Ihr Gesang vom leisesten Ton bis zum hysterischen Aufschrei ist geprägt von einer Musikalität, welche ihresgleichen sucht. Gepaart ist diese Leistung mit einer sicheren Intonation und einer klaren Diktion und dies ist in einem Werk aus literarischen Erbe von Henry James unerlässlich.

Als Haushälterin auf der Bühne Judith Braun, eine wichtige Antagonistin zur Gouvernante. Was ich von Mainguené geschrieben habe, gilt auch für Braun. Ihre Rolle ist allerdings nicht ganz so emotionell, so spektakulär angelegt. Sie bleibt eher im Hintergrund.

Inga Schäfer als Miss Jessel, zusammen mit Kohl als Gespenster bleiben im Hintergrund. Ihre Auftritte sind selten, aber wichtig für den Ablauf der Geschichte und auch für das Nichtverständnis des Geschehens, für das Ende ohne Abschluss. Diese beiden Figuren sind es, welche nicht greifbar sind, welche nicht erklären und zeigen was ihre Geschichte ist. Schäfer singt und spielt mit gewohnter Präzision, klarer Diktion und sauberer Intonation.

Das Premierenpublikum belohnte die hervorragende Leistung des gesamten Teams mit stürmischem Applaus und zahlreichen Bravi-Rufen. Besonderen Applaus erhielten die beiden jugendlichen KünstlerInnen des Cantus Juvenum Karlsruhe.

Peter Heuberger, Basel

© Paul Leclaire

Giuseppe Verdi

FALSTAFF

Premiere: 28. September 2019

Besuchte Vorstellung: 16. Oktober 2019

Die letzte Oper des Vielschreibers Giuseppe Verdi, er komponierte 28 Werke, ist wegweisend für die Entwicklung der komischen Oper in Italien. Es vergingen nach Gaetano Donizettis " DON PASQUALE" (UA 1843) annähernd 50 Jahre, bis mit "FALSTAFF" wieder eine komische Oper in italienischer Sprache von hohem Rang entstand. In Italien fehlte die Tradition der Wiener oder Pariser Operette. Verdi hat die italienische komische Oper gleichsam neu erfunden. Ähnlich wie bei Richard Wagners Meistersinger als das komische Gegenstück zu Tannhäuser betrachtet werden könnten, ist bei Giuseppe Verdi und Arrigo Boito Falstaff der komische Antagonist zu Othello. Verdis Falstaff hat, deutlicher als Wagners Meistersinger, eine Wiederbelebung der musikalischen Komödie um die Jahrhundertwende eingeleitet. So war zum Beispiel Richard Strauss war ein glühender Bewunderer der Partitur Verdis.

Unter der Spielleitung von Anna-Sophie Mahler entstand im Theater Freiburg eine recht moderne Interpretation dieses Werks. Ohne Moralin nimmt die Regisseurin Forderungen der "MeToo" Bewegung auf und interpretiert das Recht, den Anspruch der Frauen auf Rache bei Anmache auf ihre sehr originelle Weise. Dies ohne die dramaturgische Kraft des Librettos (Arrigo Boito), basierend auf Shakespeares Werken, zu verfälschen. Sie erzählt die Geschichte dieser Verwirrungen und Intrigen sehr verständlich, auch für unvorbereitete Zuschauer. Dies ist auch der ausgezeichneten dramaturgischen Begleitung durch Heiko Voss zu verdanken. Mahlers Personenführung ist klar durchdacht, neigt allerdings in einigen wenigen Szenen zum Rampensingen. Die Ausnützung der drei Ebenen des Bühnenbildes, entworfen vom Schweizer Bühnenbildner Duri Bischoff, unterstützt die Aktionen in diesem turbulenten Intrigenspiel. Die Regie legt grossen Wert auf die Interaktion zwischen den Schauspielerinnen und Schauspielern auf der Bühne. Ebenso achtet die Regisseurin auf gute Diktion, Verständlichkeit der Sprache. Dies ist etwas, auf welches einige Regisseurinnen und Regisseure, speziell aus nicht westlichen Sprachräumen des Öfteren vernachlässigen. Der französische Theaterleiter und Regisseur Olivier Py hat dies in einem Interview einmal so ausgedrückt: >Sans parole il y a pas de musique< (Ohne Worte gibt es keine Musik).

Unter der Spielleitung von Anna-Sophie Mahler entstand im Theater Freiburg eine recht moderne Interpretation dieses Werks. Ohne Moralin nimmt die Regisseurin Forderungen der "MeToo" Bewegung auf und interpretiert das Recht, den Anspruch der Frauen auf Rache bei Anmache auf ihre sehr originelle Weise. Dies ohne die dramaturgische Kraft des Librettos (Arrigo Boito), basierend auf Shakespeares Werken, zu verfälschen. Sie erzählt die Geschichte dieser Verwirrungen und Intrigen sehr verständlich, auch für unvorbereitete Zuschauer. Dies ist auch der ausgezeichneten dramaturgischen Begleitung durch Heiko Voss zu verdanken. Mahlers Personenführung ist klar durchdacht, neigt allerdings in einigen wenigen Szenen zum Rampensingen. Die Ausnützung der drei Ebenen des Bühnenbildes, entworfen vom Schweizer Bühnenbildner Duri Bischoff, unterstützt die Aktionen in diesem turbulenten Intrigenspiel. Die Regie legt grossen Wert auf die Interaktion zwischen den Schauspielerinnen und Schauspielern auf der Bühne. Ebenso achtet die Regisseurin auf gute Diktion, Verständlichkeit der Sprache. Dies ist etwas, auf welches einige Regisseurinnen und Regisseure, speziell aus nicht westlichen Sprachräumen des Öfteren vernachlässigen. Der französische Theaterleiter und Regisseur Olivier Py hat dies in einem Interview einmal so ausgedrückt: >Sans parole il y a pas de musique< (Ohne Worte gibt es keine Musik).

Das Philharmonische Orchester Freiburg interpretierte unter der Stabführung von Fabrice Bollon Verdis Werk makellos mit hoher Präzision, gekonnter Dynamik und viel Einfühlvermögen in Verdis musikalische Intentionen.

Juan Orozco brillierte als Sir John Falstaff. Seine klare Stimmführung mit hervorragender Diktion, einer ausgezeichneten Intonation gepaart mit einer körperlichen Agilität erfreuten die gut gelaunten Zuschauerinnen und Zuschauer. Sein Bariton wechselte nahtlos von schneidender Aggression zur selbstverliebten Intimität, vom Zynismus zum Sarkasmus.

Joshua Kohl interpretierte Fenton mit seiner klaren Stimme und spielte überzeugend den in Nannetta verliebten jungen Mann. Sein strahlender Tenor gefiel. Dasselbe muss auch für die junge Sopranistin Samantha Gaul, (Nannetta) gelten. Ihre saubere Intonation ohne jegliches verfälschende Vibrato, zusammen mit einer Diktion, welche man selten zu hören bekommt, sind Vorbedingungen für eine noch internationalere Karriere, sofern die junge Sängerin zu ihrem Kapital, ihrer Stimme Sorge trägt und nur die Zinsen verbraucht. Ihre Rolle in Diodati unendlich von Wertmüller war sehr gut gesungen, aber für eine junge Stimme ein Kraftakt.

Irina Jae-Eun Park spielte und sang die Alice, Fords Frau. Ihre Intonation war, trotz sehr oft präsentem Vibrato sauber. Ihr Diktion liess in allen Lagen zu wünschen übrig. Dazu kommt, dass sie sich, in gewissen Szenen, zu stark in den Vordergrund sang.

Als eifersüchtigen Ford zu hören und sehen war Martin Berner. Sein Bariton ist eher weich und stimmlich ein ausgezeichneter Gegensatz zu Sir John. Diktion und Intonation waren gut, mittlere und höhere Lagen sind eher Berner Sache als die tiefen Partien seiner Rolle.

Roberto Gionfriddo überzeugte als unbeholfener, verlachter Doktor Cajus mit seinem kräftigen und makellosen Tenor. Seine komödiantische Leistung kam in dieser Rolle voll zum Tragen.

Inga Schäfer als Meg Page liess weder gesanglich noch schauspielerisch Wünsche offen. Kein unbeholfenes, unangebrachtes Vibrato, keine unsaubere Diktion störte ihre Leistung auf der Bühne.

Anja Jung als Quickly war wie immer ein spezielles Erlebnis. Ihre Rolleninterpretation war überzeugend, ihr Mezzosopran erfreulich anzuhören.

Auf der Bühne als Bardolfo und Pistola, Sir Johns Bedienstete: Junbum Lee und Rossen Krastev.

Der Opernchor des Theater Freiburg, (Chorleitung Norbert Kleinschmidt) meisterte seine Auftritte gekonnt und in professioneller Qualität.

Das zahlreich erschienene Freiburger Publikum bedankte die reife Leistung des gesamten Ensembles vor und hinter der Bühne sowie im Orchestergraben mit dem verdienten, langanhaltenden (standing) Applaus.

Peter Heuberger, Basel

Fotos © Paul Leclaire

Claude Debussy

PELLÉAS ET MÉLISANDE

Claude Debussy, April 1902: Warum ich Pelléas geschrieben habe?

>Nach einigen Jahren leidenschaftlicher Pilgerfahrten nach Bayreuth begann ich, an der Lösung Wagners zu zweifeln, oder vielmehr, es schien mir, dass sie nur für den Spezialfall des Wagnerschen Genies tauglich sei. Wagner war ein großer Sammler musikalischer Formeln, er fasste sie zu einer Gesamtformel zusammen die als ursprüngliche Errungenschaft erschien weil man sich in der Musik schlecht auskannte. Und ohne sein Genie leugnen zu wollen, lässt sich doch sagen, dass er für die Musik unserer Zeit den Schlussstein bildet, ähnlich wie Victor Hugo, der die gesamte frühere Dichtung in seinem Schaffen einschmolz. Folglich sollte man seine Erkundungen jenseits von Wagner treiben und nicht in seinem Schlepptau.<

Claude Debussy, Dezember 1910: >Ich revolutioniere nichts, ich demoliere nichts. Ich gehe ruhig meinen Weg und mache, anders als die Revolutionäre, keinerlei Propaganda für meine Ideen. Ich bin auch kein Wagner-Gegner. Wagner ist ein Genie, doch auch ein Genie kann sich irren. Wagner verkündet das Gesetz der Harmonie, ich bin für die Freiheit. Die wahre Freiheit kommt von der Natur. Alle Geräusche, die Sie um sich herum hören, lassen sich in Töne fassen. Man kann musikalisch alles ausdrücken, was ein feines Ohr im Rhythmus der Welt wahrnimmt, die es umgibt. Gewisse Leute wollen sich zuallererst nach Regeln richten. Ich für meinen Teil will nur das wiedergeben, was ich höre. Es gibt keine Debussy-Schule. Ich habe keine Schüler. Ich bin ich.<(© Programmheft Theater Freiburg)

Diese Aussagen Debussys zu seiner Oper sind für das Verständnis des Werkes wesentlich, da sie für die musikalische Auffassung wesentliche Anmerkungen enthalten. Er suchte seinen eigenen Weg, welcher von Richard Wagner, von der Grande Opera a la Meyerbeer wegführte.

Die zwei von mir besuchten Produktionen in Basel und Freiburg unterscheiden sich in der musikalischen Auffassung in wesentlichen Punkten:

Das Sinfonieorchester Basel unter der Leitung von Erik Nielsen interpretierte die Musik Debussys im eher feinen impressionistischen Stil, ohne aber ins Süssliche zu verfallen.

Das Dirigat von Francis Bollon mit seinem Philharmonischen Orchester Freiburg setzt die musikalischen Akzente expressionistisch, dramatisch ein. Beide Auffassungen müssen als gelungen bezeichnet werden und beide Dirigenten haben die Intentionen Debussys bravourös umgesetzt.

Die Sängerinnen und Sänger in Freiburg haben die Anmerkungen des Komponisten über den Gesangsstil verinnerlicht und hervorragend auf die Bühne gebracht:

>Die Gestalter dieses Dramas wollen natürlich singen – und nicht in einer willkürlichen Ausdrucksweise, die aus überlebten Traditionen stammt. Ich wollte, dass die Handlung nie stillsteht, sondern ununterbrochen weitergeht! <

Debussy verzichtet also auf Koloraturen, verzichtet auf Stimmakrobatik. Im Gegensatz zur klassischen Oper begleiten die Sängerinnen und Sänger auf der Bühne das Orchester und nicht umgekehrt.

Der dem Rezitativ ähnliche Gesang erlaubt es dem Orchester, dem Dirigenten das volle Melos der Partitur auszuspielen, die Handlung musikalisch vorwärts zu treiben. Diese Zusammenarbeit zwischen Bühne und Graben hat in Freiburg auf eine Art geklappt, welch aufhorchen lässt.

Dafür verantwortlich ist auch die Regie von Dominique Mentha. Seine Personenführung ist makellos. Seine Arbeit vermeidet die in vielen Produktionen überbordende hektische Aktivität auf der Bühne, welche dramaturgisch meist unnötig ist und entsprechend von der zu erzählenden Geschichte ablenkt. Dazu kommt, dass die französische Diktion der Sängerinnen und Sänger sehr gut ist, man jedes Wort verstehen kann. Es ist festzustellen, dass der Regisseur aus einem zweisprachigen Schweizer Kanton, Bern, stammt und in einer effektiv zweisprachigen Stadt, Biel, Wohnsitz hat.

Das Bühnenbild, entworfen von Ingrid Erb und Sylvan Müller ist stimmig und erlaubt ohne Pausen die notwendigen Umbauten. Der Lichtdesigner Michael Philipp unterstützt dies auf unaufdringliche Weise.

Ein spezielles Kränzchen sei hier auch dem Dramaturgen Heiko Voss gewunden: Seine Arbeit zeugt von einem tiefen Verständnis des literarischen Werkes von Maurice Maeterlink und die musikalische Umsetzung durch Claude Debussy. Sein Essay im Programmheft

> DIE, HAND, DAS HAAR UND DIE BLUMEN DER STILLE< ist sehr lesenswert.

Pelléas wird gespielt und gesungen von John Carpenter. Seine Körpersprache, seine Mimik und Gestik unterstrichen den eher scheuen Charakter der darzustellenden Rolle. Auch sang er mit hervorragender Intonation.

Ein Kapitel für sich war wieder einmal Katharina Ruckgaber: In den Szenen mit Golaud spielte und sang sie, dank perfekter Personenführung, absolut überzeugend die unterdrückte Prinzessin. Ihre Körpersprache, ihre Mimik und Gestik unterstützen diesen Eindruck. Ganz anders in den Auftritten mit Pelléas: Hier überzeugte die Sängerin mit glänzender schauspielerischer Leistung und hervorragendem Gesang, perfekter Diktion und sauberer Intonation.

Georg Festl als Golaud mimte nur teilweise den starken Mann. Seine Zerrissenheit, seine gespaltene Persönlichkeit fand Ausdruck im Gesang und auch im Spiel.

Jin Seok Lee als Grossvater Arkel sang seine Rolle mit klarer Stimme, für meinen Geschmack an der kräftigen Grenze. Anja Jung als Geneviève überzeugte wie immer.

In weiteren Rollen waren zu sehen und zu hören: Seonghwan Koo als Hirte, Jongsoo Yang als Arzt und als Yniold Katharina Bierweiler. Das Mitglied des Cantus Juvenum Karlsruhe meisterte die nicht einfache Rolle mit Bravour.

Das zahlreich erschienene Premierenpublikum belohnte die Leistung des Freiburger Ensembles, des Philharmonischen Orchesters und seines Dirigenten mit dem wohlverdienten, langanhaltenden Applaus.

Peter Heuberger, 54.6.2019

© Rainer Muranyi

Neuproduktionen Theater Freiburg unter der Intendanz von Peter Carp Spielzeit 2019/2020

FALSTAFF Giuseppe Verdi

Regie: Anna-Sophie Mahler Musikalische Leitung: Fabrice Bollon

Premiere: 28.09.2019

THE TURN OF THE SCREW Benjamin Britten

Regie: Peter Carp

Premiere: 09.11.2019

DER RING DES POLYKRATES und andere Werke

KOSMOS KORNGOLD

Oper konzertant Musikalische: Leitung Fabrice Bollon

Premiere: 19.01.2020

DIE HOCHZEIT DES FIGARO

Regie Joan Anton Rechi Premiere am 08.02.2020

DER FREISCHÜTZ

Regie: Showcase Beat Le Mot

Premiere: 3.04.2020

THE LAST HOTEL Donnacha Dennehy

Regie Enda Walsh Deutsche Erstaufführung

Premiere: 15.05.2020

MADAMA BUTTERFLY

Musikalische Leitung: Fabrice Bollon

Premiere: 14.06.2020

Die musikalische Leitung einiger Produktionen ist noch nicht bestimmt, da Daniel Carter, der erste Kapellmeister nach Berlin wechselt.

Peter Heuberger, Basel

© Theater Freiburg

DON GIOVANNI

Premiere: 12. April 2019

Regie: Katarzyna Borkowska - Bühnenbildnerin von Beruf

Ich möchte die Charaktere in einer Weise beleben, die sie wiedererkennbar und lesbar machen, damit man sich mit ihren Absichten, Zuständen und Handlungen identifizieren kann. Das ist für mich one hin ein zentrales Thema im Theater, dass man in der gezeigten Welt etwas erlebt, durchlebt und dass man sich in Etwas wiedererkennt. (Katarzyna Borkoswska)

Ob sie dieses Ziel erreicht hat, muss jede Besucherin, jeder Besucher für sich selbst entscheiden. Ich für meinen Teil kann mich mit einem Vergewaltiger Giovanni, mit einem schwachen Ottavio, einem Zyniker und Intriganten Leporello nicht identifizieren. Als Mann kann ich dies für Frauen nur aus der politischen Warte beurteilen. Subtile Andeutungen, langsames heran tasten an die Charaktere ihrer Protagonistinnen und Protagonisten sind nicht Sache der polnischen Bühnenbildnerin.

Direkt und grobschlächtig wird die Sexualität der aristokratischen und auch ländlichen, bürgerlichen Gesellschaft in Mozarts Don Giovanni dargestellt.

Alle Damen werden als Edelprostituierte dargestellt, huldigen der Promiskuität. All dies ist in Da Pontes Libretto nicht vorgesehen, auch nicht angetönt. Für mich heisst dies, das Werk wurde, zumindest handlungsmässig arg verfälscht. Die Kostüme, entworfen von der Regisseurin, sind auch heute noch in Kabaretts der zwielichtigen Art Standard Uniform für die Anmache.

In dieser Bekleidung, zum Teil eher nicht-Bekleidung, treten die Sängerinnen auf die Bühne. Dazu für jede und jeden der HauptdarstellerInnen mindesten zwei Alter Egos, welche die Bühne beleben. Die Kostüme von Leporello, Don Ottavio und Don Giovanni sind moderne Alltagskleider.

Ich empfinde diese Art von Kostümierung, der krasse Unterschied zwischen Damen und Herren, als Diskriminierung der Frau, dies unter der Regie einer Frau, welche für Licht, Regie und Kostüm verantwortlich zeichnet. Dies ist unakzeptabel und einer Theaterinstitution absolut unwürdig. Politische Korrektheit muss zwingend auch auf der Bühne, einem öffentlichen Ort, vorgelebt werden.

Das Libretto beschreibt eigentlich die Personen wie folgt: Donna Anna ist eine Aristokratin, mit Don Ottavio verlobt. Donna Elvira wird im Libretto als vornehme Dame aus Burgos beschrieben. Zerlina, eine einfache Bäuerin, ist mit dem einfachen Bauern Masetto verlobt. Die Statisten sind, sollten sein, Bauern, Bäuerinnen, Musikanten und Diener.

Promiskuität ist in der Originaldramaturgie ausschliesslich Don Giovanni, einem sexsüchtigen jungen Edelmann zugeschrieben. Er ist der Mann, der dem libertinären Sex huldigt und zu diesem Zweck unzählige Frauen verführt.

Die Personenführung der Regisseurin für die HauptdarstellerInnen ist relativ statisch, oft aber auch irreührend und der Musik und dem Text wiedersprechend. So singt im zweiten Akt Sarah Traubel (Donny Anna) ihre Arie Or sai chi l’onore statisch ohne Bewegung, jedoch mit hervorragender Intonation und superber Diktion ohne Vibrato. Für mich fehlen jedoch die Emotionen.

Dafür geilt sich die unschuldige Zerlina bei ihrer Arie Batti, batti, o bel Masetto an einem Stuhl auf. Absolut unlogische, unsensible Personenführung! Zerlina wird gesungen und hervorragend gespielt von Katharina Ruckgaber.

Don Giovanni wird ansprechend interpretiert durch den Bariton Michael Borth. Seine Körpersprache wirkt echt, sein Mimik und Gestik ebenfalls. Sein Intonation und Diktion gefallen. Sein schauspielerisches Können wurde von der Regie nicht voll ausgenutzt, genauso wie dies bei Frau Ruckgaber der Fall ist. Die darstellerische Leistung würde unter einem Regisseur wie zum Beispiel Frank Hilbrich oder Elmar Goerden wesentlich prägnanter ausfallen und diese Aussage gilt für das gesamte sängerische Team.

In weiteren Rollen singen und spielen innerhalb der von der Regie gesetzten Grenzen mit guter bzw. hervorragernder Leistung: Matteo Macchioni (Don Ottavio), Inga Schäfer (Donna Elvira), Juan Orozco (Leporello), Zerlina Katharina Ruckgaber, Jongsoo Yang (Masetto) und Jin Seok Lee (Komtur).

Das Philharmonische Orchester Freiburg wurde geleitet von Daniel Carter.

Das Bühnenbild, entworfen von der Regisseurin, erinnerte stark an Bühnenbilder aus Tannhäuser, Pariser Fassung 1. Akt. Dasselbe gilt für die Choreographie von Tomasz Wygoda, welcher die Doubles der ProtagonistInnen unverständlich - eurythmisch? - gestikulieren liess. Dazu war intensives Kriechen am Boden angesagt. Die ganzen Doubles waren dauernd auf der Bühne zu sehen und lenkten vom musikalischen Geschehen ab. Es herrscht ein aktives, störendes Kommen und Gehen auf der Bühne.

Meiner Meinung nach hat Frau Borkowska eine Oper inszeniert, welche nur musikalisch mit Mozarts und Da Pontes Don Giovanni etwas zu tun hat. Ich bin kein Gegner von Neuinterpretationen, ganz im Gegenteil. Aber ich habe selten erlebt, dass eine Regie-Interpretation auch die geringsten Anforderungen an Werktreue nicht ansatzweise erfüllt.

Das zahlreich erschienene Publikum belohnte die Leistung der Sänger und Sängerinnen, des Chores und der Doubles, ebenso wie des Orchesters mit seinem Dirigenten mit dem verdienten Applaus. Bei der Regie fiel dieser Applaus doch sehr viel dünner aus.

Peter Heuberger 14.4.2019

Bilder (c) Paul Leclaire

César Franck

HULDA

Deutsche Erstaufführung: 16.02.2019

Lieber Opernfreund-Freund,

der in Belgien geborene Komponist César Franck (1822-1890) ist heutzutage vor allem wegen seiner Orgelwerke bekannt. Aber auch seine Messen (aus der für drei Stimmen stammt das berühmte Panis angelicus), die Béatitudes und seine Sinfonie d-moll sind Klassikfreunden nach wie vor ein Begriff. Sein Opernschaffen hingegen ist – zumindest hierzulande – weitestgehend unbekannt. Das möchte das Theater Freiburg ändern und gönnt seinem letzten vollendeten Bühnenwerk Hulda mehr als 130 Jahre nach dessen Entstehung die deutsche Erstaufführung.

Insgesamt vier Bühnenwerke aus der Feder César Francks sind überliefert, doch von keinem erlebte der Belgier, der im Teenageralter mit seinen Eltern von Lüttich nach Paris gekommen war, eine Aufführung. Als seine beiden Frühwerke Stradella und Le Valet de ferme entstanden, war Franck noch völlig unbekannt, Ghiselle konnte er nicht mehr vollenden. Und auch Hulda, an der er insgesamt sechs Jahre gearbeitet und die er 1885 fertig gestellt hatte, gelangte zu Francks Lebzeiten nicht zur Uraufführung. Die fand erst posthum im Jahr 1894 und zudem stark gekürzt an der Opéra Monte Carlo statt, es folgten Aufführungen in Den Haag und Toulouse 1895, ehe Hulda in der Versenkung verschwand. 1960 widmete sich die italienische RAI dem Werk, Orietta Moscucci singt in der mittlerweile auch auf youtube verfügbaren Einspielung in italienischer Sprache unter der Leitung von Vittorio Gui die Titelrolle. Das Theater hat das gesamte Werk nun für die deutsche Erstaufführung mittels des Originalautographen aus der Bibiothèque national in Paris rekonstruiert. Die klangliche Archaik orientiert sich dabei stark am Inhalt der Oper, der auf einem Drama von Björnsterne Björnson fußt, Frankcs Komposition besticht durch Verspieltheit, Orientalik und klangliche Wucht.

Die ist im Norwegen des 11. Jahrhunderts angesiedelt und handelt von Hulda Hustawick, die im Zuge grausamer Stammesfehden geschändet und, nachdem man ihre gesamte Familie umgebracht hat, mit Gutleik, dem ältesten Sohn von Sippenoperhaupt Aslak zwangsverheiratet wird. Fortan ist der Gedanke an blutige Rache ihr einziger Lebensinhalt. Ihr Geliebter Eiolf, ein Edelmann aus des Königs Gefolge, tötet ihren verhassten Ehemann im Rahmen eines Schaukampfs, ihr Schwiegervater ersticht seinen zweitältester Sohn Arne, in dem Glauben, es handle sich um Eiolf. Als sich Eiolf wieder seiner ehemaligen Geliebten Swanhilde zuwendet, trifft auch ihn Huldas Hass: Sie stiftet Gutleiks Brüder zum Mord an Eiolf an und stürzt sich von einer Klippe in den Tod.

Eine misshandelte Frau muss sich ihren Peinigern anschließen, um zu überleben, wird ausgebeutet und gedemütigt und ist deshalb vom Wunsch nach Vergeltung beherrscht. Diese Rachetragödie verlegt Tilman Knabe in den Kongo unserer Tage, in der noch heute Stammeskämpfe mit brutalsten Methoden ausgefochten werden. Davon Zeugnis gibt unter anderem das Cahier Africain, ein Schulheft in dem 300 Opfer die Gewalt und sexuellen Ausbeutung durch kongolesische Söldner schildern und das Knabe ins Zentrum seiner Interpretation stellt. An sich ein so schlüssiges wie hehres Vorhaben, würde der Regisseur sich am gestrigen Abend nicht dauernd selbst zitieren. Vor genau 10 Jahren war er mit der szenischen Umsetzung von Samson und Dalilah in Köln betraut und die Regiearbeit machte damals durch die offene und ungeschönte Darstellung sexueller und körperlicher Gewalt von sich reden. Leider ist ihm zur Visualisierung des Grauens seither nicht viel Neues eingefallen: Auch bei dieser Hulda dominieren Massenvergewaltigungsszenen, Schläge, literweise Theaterblut und allenthalben über Lautsprecher eingespielte Maschinengewehrsalven das Szenario, ertränkt in unablässig versprühten Nebelschwaden. Jede Frau muss grundsätzlich an ihren Haaren durchs Bild geschleift und mit blutverschmierten Oberschenkeln gezeigt werden, jeder Mann artikuliert sich bei jedem breitbeinigen Auftritt immer derb gröhlend und frauenverachtend. „Aber so ist nun einmal die Gewalt“ mögen Sie erwidern, lieber Opernfreund-Freund, und damit haben Sie auch recht. Ich habe auch nichts gegen diese Lesart, finde allenfalls die akustischen Beeinträchtigungen der doch immerhin zum ersten Mal in Deutschland gespielten Partitur mitunter zuviel. Eiolf als Blauhelmsoldaten zu zeigen, ist eine geniale Idee und auch die Mixtur aus afrikanischer Kriegerin und geschundener Frau, als die er Hulda interpretiert, ist schlüssig.

Allerdings treten Schwächen zutage, wenn der szenische Bombast einmal weggelassen wird – wie hier im zweiten Akt, den meine Augen und Ohren als Insel der Wohltat willkommen heißen. Den siedelt Knabe in einer Art afrikanisch-folkloristischen Rückzugsort Huldas an, in dem sie einmal nicht Rachegöttin spielen muss. Hier hört man kein Stöhnen und Ächzen von Statisten, keine Maschinengewehre, sieht keine Kämpfe und Vergewaltigungen und vergleichsweise wenig Blut – und übrig bleibt ein wenig Rampengestehe. Doch auch das sei geschenkt, hätte Knabe sich auf einen thematischen Focus beschränkt. Aber darüber hinaus muss partout noch die moderne Kolonialisierung in Form von Ausbeutung der Bodenschätze – in Freiburg durch chinesische Investoren – thematisiert werden. Und damit nicht genug: ich steige spätestens beim ausufernden imperialismuskritischen Essay aus, der während des Vorspiels zum dritten Akt doch bitte genau mitzulesen ist; das ist dann doch ein wenig viel moralischer Zeigefinger. Vielleicht hatte Tilman Knabe mich aber auch schon bei der gefühlt hundertsten Vergewaltigung, nach der die Frau noch ein paar saftige Ohrfeigen mitbekommt, verloren.

Uneingeschränkt gelungen ist die Ausstattung in Freiburg. Kaspar Zwimpfers Bühnenaufbau visualisiert ein Township in Afrika mit all seiner Trostlosigkeit, die Drehbühne ermöglicht zudem rasche Umbauten zum zerschossenen Hotel Leopold II samt Terrasse oder Huldas bereits erwähnter Kammer. Die Kostüme von Eva Mareike Uhlig sind von außerordentlicher Güte, mannigfaltig, farbenfroh, detailreich, überzeugend. Das Licht von Dorothee Hoff wird geschickt eingesetzt, um Stimmungswechsel zu unterstreichen. Doch würde alles nicht funktionieren, könnte man sich nicht auf so eine herausragende Sängerriege verlassen.

Wo viel gestorben wird, werden die Partien oft recht kurz. So ist es ein Jammer, dass uns Anja Jungs süchtig machender, voluminöser Mezzo nur während des Prologes und mit einem innig vorgetragenen Gebet gegönnt wird. Auch Ensemblemitglied Juan Orozco, stimmlich und darstellerisch mit beeindruckendem Bariton präsent, haucht allzu früh sein Bühnenleben als Gutleik aus. Jim Soek Lee als sein Bühnenvater Aslan verfügt über einen imposanten Bass, der ihn für die Rolle des Stammesoberhauptes prädestiniert, als dessen Gattin Gudrun glänzt Katerina Hebelková. Katharina Ruckgaber gefällt mir als Thordis mit geschmeidigem Sopran, während die Stimme von Irina Jae Eun Park, die eine überwältigende Swanhilde gibt, mich mit ihrer Klarheit und Brillanz berührt. Die Koreanerin, seit dieser Spielzeit neu am Haus, macht Lust auf mehr. Für die Figur des Eiolf bringt das junge Ensemblemitglied Joshua Kohl die nötige Kraft, Versiertheit und einen großen Farbenreichtum mit. Er fügt über einen baritonal gefärbten Tenor, der im Gedächtnis bleibt, und sein Duett mit Swanhilde wäre sicher mein Höhepunkt des Abends, wäre da nicht sie: Morenike Fadayomi ist mit der Verkörperung der Hulda betraut und das nimmt das jahrelange Ensemblemitglied der Rheinoper in Düsseldorf/Duisburg wörtlich. Ab der ersten Sekunde wird die in London geborene und zeitweise in Nigeria aufgewachsene Sopranistin zur Inkarnation ihrer Figur. Zwar spricht die Mittellage nicht immer unmittelbar an und auch die Registerwechsel geraten mitunter ein wenig grob. Was die Vollblutkünstlerin allerdings mit betörenden Pianobögen in der lupenreinen Höhe macht, verschafft mir eine ebensolche Gänsehaut wie ihr intensives, präzises und durch die Bank überzeugendes Spiel. Eine wahre Charakterstudie dieser vielschichtigen Frauenfigur, die Morenike Fadayomi da im Rahmen einer gesanglichen Mörderpartie abliefert. Von den zahlreichen kleineren Rollen bleibt mir vor allem Arne in Erinnerung, den der junge Südkoreaner Jongsoo Yang mit Bravour meistert.

Im Graben zaubert GMD Fabrice Bollon einen Klangteppich, präsentiert César Francks Partitur als eine Mischung aus schwelgerischem Massenet und farbenreich-orientalistischem Bizet, gewürzt mit einer Prise Wagner’scher Tiefe. Das Philharmonische Orchester Freiburg ist in Bestform und spielt mit großer Freude auf. Der Chor, von Norbert Kleinschmidt betreut, leistet Großes und Großartiges und macht den Abend so musikalisch rund.

Als sich der Vorhang senkt, ist das voll besetzte Haus innerhalb von Sekunden aus dem Häuschen, bejubelt alle Mitwirkenden, allen voran Irina Jae Eun Park, Joshua Kohl, Morenike Fadayomi und Fabrice Bollon mit langanhaltendem und nicht enden wollenden Applaus und Bravorufen. Als sich die Regie zeigt, ist dann doch etwas anders, als vor zehn Jahren in Köln. Seinerzeit gab es noch einen handfesten Skandal, Chorstreik und Umbesetzung der weiblichen Hauptrolle inklusive, und einen Buhorkan schon zur Pause. Heutzutage regt die radikale Lesart und das permanente Zeigen von Gewalt niemanden mehr auf, zwar ertrinkt Tilman Knabe samt Produktionsteam nicht in Vivat-Rufen, doch zumindest wohlwollender Applaus ist ihm gegönnt.

Ist das nun ein Erfolg? Ist das Publikum 2019 eher bereit, sich mit Knabes roher Bildsprache auseinander zu setzen als 2009? Ist man als Zuschauer abgestumpfter? Unempfindlicher geworden durch die Bilder aus Nachrichten und Fernsehen? Oder durch ähnliche Bilder auf ähnlichen Opernbühnen?

Machen Sie sich selbst ein Bild, lieber Opernfreund-Freund. Gönnen Sie sich dieses Werk unbedingt! Wenn nicht bei einer der Vorstellungen in Freiburg, dann auf DVD, die zeitnah von dieser Produktion erscheinen wird.

Ihr Jochen Rüth 17.02.2019

Die Fotos stammen von Tanja Dorendorf

P.S.

Dank Youtube hier eine Aufnahme von 1960 aus Mailand zum Reinhören

OPERNFREUND Plattentipp

Leider nur noch als Venyl Box erhältlich

DIE BARTHOLOMÄUSNACHT

Uraufführung/Premiere: 25. Januar 2019

Text von Jan Czaplinski und Michael Billenkamp,

Regie: Ewlina Marciniak

Die Dramatisierung des Romans, Bartholomäusnacht von Alexandre Dumas (1802 – 1870) verspricht einen interessanten Theaterabend. Das Premierenpublikum in Freiburg war gespannt auf diese Uraufführung und erschien zahlreich.

Im Gegensatz zum Roman von Dumas wurde in Freiburg grossen Wert auf die politisch-religiöse Vorgeschichte gelegt. Dies ist aus historischer Sicht ein richtiger Ansatz, da das Massaker nur das tragische Resultat einer Machtpolitik war und zugleich den Anfang des vierten Religionskrieges in Frankreich bildete. Dieser dauerte bis 1573. Dieser Ansatz erlaubte es den Autoren auch, im Text zwingend auf Gegenwartsprobleme in sozio-ökonomischer und religiös-politischer Hinsicht hinzuweisen.

Das Team polnischen Regisseurin Ewlina Marciniak: Kostümentwurf Konrad Parol, Musik Janek Duszynski, Bühnenbild Anna Krolikiewicz, Choreografie Izabela Chlewinska. Das ganze Regieteam stammt aus Polen. Die Ausnahme davon sind der Freiburger Dramaturg Michael Billenkamp und der für die Lichtführung verantwortliche Lothar Baumgarte.

Die Regisseurin nützte in der Spielanlage die grosse Bühne in Breite und Tiefe hervorragend aus. Die Künstler bewegten sich auf der Bühne dramaturgisch sinnvoll, um die Handlung voranzutreiben. Das grosse Haus und die Bühnentiefe jedoch bedingten den Einsatz von Mikrophonen.

Die schauspielerische Leistung der Protagonistinnen und Protagonisten auf der Bühne war exzellent und entsprach den wie immer hohen Ansprüchen des zahlreich erschienen Freiburger Publikums. Der Text der Autoren war interessant und zielführend.

Die Margarete von Valois spielte Rosa Thormeyer. Ihre Mimik, ihre Körpersprache entsprach der darzustellenden Figur. Vielleicht kamen ihre Temperamentausbrüche ein bisschen zu heftig, nicht royal daher. Eine überzeugende Katharina von Medici spielte Anja Schweizer. Der politische Zynismus, Ihr Machtanspruch war hervorragend gespielt.

Nicht überzeugt hat mich die Personenführung bei den beiden Söhne Katharinas, Heinrich von Anjou (Lukas Hupfeld) und König Karl IX., (Martin Hohner). Zu Pubertär, zu primitiv war ihre Darstellung. Sie spielten, was die Regie verlangte, und dies taten sie ausgezeichnet.

Erfreulich dagegen war die Inszenierung der Bartholomäusnacht selber: Diese Szenen hätten es in sich gehabt, sehr blutig daherzukommen. Die Regie verzichtete auf diesen Horror und liess es bei Andeutungen, sehr deutlichen zwar, aber durchaus erträglich, bewenden.

Relativ unpräzise herausgearbeitet waren die unterschiedlichen Beziehungen unter den dargestellten Personen. Die Geschichte war sehr schwierig nachzuvollziehen und ohne vertiefte Kenntnis in der französischen Geschichte, der französischen Religionskriege nicht leicht verständlich. Aber! Was die Regie von den Schauspielerinnen und Schauspielern verlangte, zeigten die Freiburger KünstlerInnen auf der Bühne mit hoher Professionalität und viel Einsatz.

Den Einsatz von Individualmikrophonen beurteile ich jedoch eher negativ. Die Verstärkung erlaubt ein höheres Sprachtempo, da nicht mehr laut gesprochen werden muss. Dies geht zu Lasten der optimalen Diktion, im Klartext, zu Lasten der Sprachverständlichkeit. Und dies bei einer Produktion, welche in hohem Masse von genau dieser Sprachverständlichkeit lebt, leben muss. Es geht aber auch anders: Die Ansprache von Hartmut Stanke (Henrich II. und Admiral de Coligny) am Hochzeitsessen von Margarete von Valois. Dank seiner klaren Diktion, seinem angepassten Sprachduktus war, ohne übertrieben Lautstärke, jedes Wort zu verstehen. Bravo! Falls Mikrophone verwendet werden müssen, ist es wesentlich, dass die KünstlerInnen auf der Bühne mit dieser neuen Technik vertraut sind und die Regie, genau wie im Musiktheater auf optimale Diktion und richtiges Sprachtempo achtet. Der Regisseur Olivier Py hat anlässlich eines Interviews gesagt:> Ohne Worte(Verständlichkeit (keine Musik<, und dies gilt auch für das Sprechtheater, wo die Sprachkunst, die Verständlichkeit das Transportmedium für die zu erzählende Geschichte ist, sein muss.

Das Premierenpublikum belohnte die Arbeit des gesamten Teams mit langanhaltendem, hochverdientem Applaus.

© Fotos Birgit Hupfeld

Peter Heuberger 29.1.2019

Credits

Katharina von Medici: Anja Schweizer,

König Karl XI.: Martin Hohner, Heinrich von Anjou: Lukas Hupfeld, Margarete von Valois: Rosa Thormeyer, Claudia: Stefanie Mrachacz, Heinrich II. Admiral de Coligny: Hartmut Stanke, Heinrich de Guise: Henry Meyer, Johanna von Navavarra, Nostradamus: Janna Horstmann, Heinrich von Bourbon: Thiess Brammer, Carolina: Angela Falkenhan, La Mole: Tim Al-Windawe.

WEISSES RAUSCHEN

Text: Bruce McKenzie nach dem Roman von Don de Lillo

Regie: Daniel Fish

Premiere: 5. Januar 2019

Eine grosse weisse Wand, in dieser Wand ein schwarzes Loch, so sieht das grosse Haus in Freiburg beim Eintritt aus. Intendant Peter Carp gibt einen Hinweis: Konzentriert euch, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen nicht zu stark auf den englischen Text, das Verstehen der einzelnen Wörter ist nicht so wichtig wie der Gesamteindruck: Text und Video!

Danke! Am Schluss, nach kurz gefühlten 80 Minuten wird mir klar dass dieser Hinweis für das Verständnis des Schauspiels/der Installation wesentlich ist. Der Roman WEISSES RAUSCHEN von Don DeLillo, entstanden 1986 analysiert die vom Konsumzwang beherrscht Pseudoelite Amerikas. Auch 33 Jahr nach dieser Analyse ist von hoher Aktualität, dies nicht nur in Amerika, nein auch hier in Europa, eigentlich auf der ganzen Welt.

Wir besitzen unsere Erde nicht, wir haben sie nur bestmöglich für unsere Kinder zu verwalten! Mantra artig wirft uns der Schauspieler Bruce McKenzie, im schwarzen Loch sitzend, Begriffe aus unserer Konsumwelt, aus unserem verschwenderischen Umgang mit Ressourcen und Umwelt entgegen:

Decken Stiefel, und Schuhe, Stifte und Bücher, Clever, brutal, verrückt nach Kino und Trivialwissen, ein verbarrikadierter Raum, Maschinengewehrsalven, Megaphone und Kampfanzüge,

Der ganze Text kann im Programmheft weisses Rauschen nachgelesen werden. Untermalt, begleitet, verstärkt wird dieser Text von Videos mit Schauspielerinnen und Schauspielern. Dieses Video von Jim Findlay ist ein Meisterwerk in sich. Dazu kommt stimmige Lichtdesign und eine subtile Tonuntermalung der gesamten Aufführung.

Das Theater Freiburg hat diese Produktion zusammen mit den Ruhrfestspielen Recklinghausen ermöglicht. Das werk wird 2019 in New York wieder auf der Bühne zu sehen sein.

Das Premierenpublikum belohnte die Arbeit des Teams mit grossem, langanhaltendem Applaus.

Peter Heuberger 20.1.2019

Fotos von Marc Doradzillo

DIE FLEDERMAUS

Premiere 19.11.2018

2. Aufführung vom 17.11.2018

Eigentlich hätte man diese Aufführung absagen müssen: Gleich mit drei kurzfristigen Krankheitsfällen musste das Theater fertigwerden, und das ausgerechnet bei den drei Hauptrollen. Wie es das Freiburger Theater geschafft hat, so schnell Ersatz zu finden, bleibt sein Geheimnis. Ein Wunder auch, wie dieser chaotische Abend doch noch irgendwie über die Bühne ging. Allein dafür gebührt Respekt, denn offensichtlich blieb keine Zeit, um Bewegungen, Gesten und Dialoge richtig einzustudieren.

Schon im ersten Akt stehen sich also mit Eisenstein (Peter Bording für den erkrankten Roberto Gionfriddo), Rosalinde (Katharina Persicke für die erkrankte Solen Mainguené) und Adele (Katharina Ruckgaber für die erkrankte Samantha Gaul) drei Personen gegenüber, die so nicht geplant waren (immerhin spielen aber die beiden Damen ihre Rollen gerade in Darmstadt). Katharina Ruckgaber meistert ihre Rolle am besten, ihr sieht und hört man das Einspringen nicht an, Peter Bording macht seine Sache ganz gut, Katharina Persicke übertreibt es mit ihren dramatischen Gesten etwas, vermutlich der Darmstädter Inszenierung geschuldet. Für beinahe Stehgreif-Theater agieren und singen diese drei aber ausgezeichnet.

Was mehr Sorgen machen sollte, ist die Tatsache, dass sich das Miteinander der „Stammspieler“ in ihrem Chaos nicht wesentlich von den „Einwechselspielern“ unterscheidet. So ist Joshua Kohl als Alfred zwar gut bei Stimme, weiss aber oft nicht, wo er stehen und gehen soll und nervt durch sein ständig lasziv kreisendes Becken. Junbum Lee als Advokat Blind hat extreme Abstimmungsschwierigkeiten mit dem Dirigenten und steht grundsätzlich am falschen Ort. Juan Orozco als Gefängnisdirektor Frank fühlt sich im komischen Fach offensichtlich unwohl. Michael Borth als Dr. Falke bleibt trotz schöner Stimme blass.Die arme Angela Falkenhan als Fröschin muss – die Gedanken sind frei pfeifend – mit umgeschnalltem Bauch durch die Bühnendekoration stolpern, dass man vom Zusehen schon ganz blau anläuft.

Nichts gegen weibliche Frösche – aber lustig ist anders. Juliane Stolzenbach Ramos muss sich als Ida einen Penisschutz umbinden lassen. Und der androgyne Prinz Orlowsky alias Inga Schäfer muss in High Heels zu Technobeats abtanzen. Das völlig verunglückte Bühnenbild (Michel Schaltenbrand) tut Übriges: Das biedere Wohnzimmer der Eisensteins wird nur halb weggedreht, sodass man eigentlich nur eine Wand von Orlowskys Schloss sieht, dementsprechend ärmlich sieht es auf dem prunkvollen Ball aus. Die Groteskheit der Kostüme (Gwendolyn Jenkins), irgendwo zwischen Variété-Groteske und 80ern, stehen im krassen Gegensatz zu der gähnenden Langweile, die sich auf dieser Party ausbreitet. So hölzern wie Beate Baron inszeniert hat der Prinz wahrlich nichts zu lachen.

Dem fast klinischen Dirigat von Gerhard Marksonist sämtlicher Wiener Charme abhandengekommen, zugegebenermassen hatte er an dem Abend aber genügend damit zu tun, einigermassen die Übersicht zu behalten.

Die Fledermaus mit ihren eingängigen Schlagerarien, dem herrlichen Text, der komödiantischen Leichtigkeit, verleitet dazu, sie nicht ganz ernstzunehmen. Eine Krankheit übrigens, an der die meisten Operetteninszenierungen leiden. Dass hier ziemlich komplexe Musik mit schwierigen Tempowechseln vorliegt, dass hier jeder Satz, jede Geste und jeder Stolperer sitzen muss, verlangt aber von den Protagonisten mehr ab, als gar manche Oper. Hier wurde die Komplexität völlig unterschätzt. Ausserdem spürt man bei jedem Ton die Furcht der Regisseurin ins Schenkelklopferische, Derbe, Urkomische abzugleiten. Herauskam ein langweiliges, träges und zum Teil völlig wirres Nebeneinander.

Der Regisseurin (Beate Baron) soll doch bitte jemand eine Karte für den 31.12. in der Staatsoper spendieren….

Alice Matheson 23.11.2018

© T+T Fotografie 2018

Das Nibelungenlied

UA am 20.10.2018

Die Nibelungen als Gruppentherapie

Jeder, wirklich jeder meint, das Nibelungenlied zu kennen - insbesondere den Wagnerianern gilt es so viel wie die Bibel - aber nur wenige haben das um 1200 von einem unbekannten Autor verfasste aber auf wesentlich frühere Schriften zurückgehende Werk tatsächlich gelesen. Erschwerend kommt dazu, dass die Geschichte in zahlreichen verschiedenen, zum Teil fragmentarischen Handschriften überliefert ist, von denen v.a. die im 18. Jahrhundert wiederentdeckte St. Galler Handschrift heute als richtungsweisend gilt. Vergessen wird dabei oft, dass die Story paneuropäisch ist - tatsächlich ist Siegfried ein Niederländer - erst seit Wagner gilt der Stoff als deutsches Nationalepos.

Tatsächlich stützte sich Wagner - und auch z.B. Thomas Mann - auch stark auf einen anderen Text, nämlich die isländische Völsunga Saga, welche die Lücken des Nibelungenliedes zu füllen vermag.

Die 39 Aventüren des Nibelungenliedes nachzuspielen, würde natürlich ewig dauern, deshalb konzentriert sich die Truppe auf die Episoden von der Werbung Siegfrieds um Kriemhild über Gunthers Betrug an Brünnhilde und den Streit der Frauen bis zur blutigen Rache der Kriemhild, die zum Tode Siegfrieds und der Vernichtung der Burgunder durch die Hunnen um 436 führt.

Eigentlich ist Jernej Lorenci dabei nicht der alleinige Regisseur, wurde doch der Text von den Schauspielern selbst als Hausaufgaben erarbeitet. Die Proben wurden da zum kollektiven Kreativprozess, während dessen das Endprodukt erst entwickelt wurde. Zurückgreifen konnte Lorenci ausserdem auf sein altbewährtes Team aus slowenischen Landsleuten wie Branko Hojnik (Bühne), Branko Rozman (Musik) und Gregor Lustek (Choreographie), sowie Belinda Radulovic (Kostüme). Die Schauspieler - oder eben Co-Autoren - sind allesamt glänzend, es agieren Tim Al-Windawe, Victor Calero, Martin Hohner, Janna Horstmann, Lukas Hupfeld, Holger Kunkel, Henry Meyer, Laura Angelina Palacios und Michael Witte.

Zwar hat man permanent das Gefühl, eine Gymnasialklasse bei der Semesterlektüre oder eine Therapiesitzung der Anonymen Alkoholiker zu belauschen und das ganze vier Stunden lang. Es ist aber durchaus reizvoll, die Story aus den verschiedensten Perspektiven der Protagonisten nacherzählt zu hören, vor allem da eine durchaus alltagstaugliche Sprache verwendet wird. Dabei agieren die Schauspieler weniger miteinander als mit dem Publikum, erläutern eben ihre Sicht der Dinge in Erzählmanier und bringen dabei so einige Details ans Licht. Das ist so inspirierend, dass gar mancher im Publikum sich den alten Stoff nach diesem Abend noch einmal vornehmen wird, was in unserer lesefaulen Welt durchaus als Erfolg zu verbuchen ist.

© Marc Doradzillo

Alice Matheson 24.10.2018

EUGEN ONEGIN

Premiere am 28.9.2018

Puschkins Versnovelle gilt - zu Recht - als Glanzstück der russischen Literatur, und in der 1879 uraufgeführte Oper kann selbst der des Russischen Unkundige die Schönheit der Sprache erahnen, Tschaikowsky sei Dank, der sich gleich selbst um die Texttreue des Librettos bemühte. Die Musik ist grandios, die Handlung ebenso einfach wie mitreissend, und der Rollen gibt es dankbar wenige. Ideale Voraussetzungen also für eine erfolgreiche Produktion.

Der neue Intendant des Freiburger Stadttheaters, Peter Carp, inszeniert hier gleich selbst. Das allerdings mit mässigem Erfolg. Zwar ist das Bühnenbild (Kaspar Zwimpfer) des sich faltenden Briefes nicht unbeeindruckend, aber dem fleissigen Theatergänger sind überdimensionierte, z.T. als Video auf die Rückwand geworfene Briefe durchaus geläufig (z.B. aus der Linzer Produktion dieses Jahres).

Der Gutshof der doch durchaus vermögenden Larina wurde zu einer verfallenen Scheune im Western-Stil degradiert (in der praktischerweise auch die Duell-Szene stattfindet). Die Petersburger High Society bei einer Vernissage in einer Kunstgalerie auflaufen zu lassen, ist eine ganz nette Idee, besonders da es sich bei den Kunstobjekten um Fotos der früheren Scheune handelt. Auch Tatjanas intellektuelle Eröffnungsrede im Gegensatz zu Onegins Herzschmerz ist ein intelligenter Kunstgriff. Dass sich aber Tatjana später heimlich zurück in die Galerie schleichen soll, ist doch eher abwegig, macht doch Puschkin deutlich, wie sehr Onegin Tatjana verfolgt (und nicht umgekehrt). Überhaupt bewegen sich die Protagonisten etwas hölzern, insbesondere Lenski und Onegin wissen nichts mit sich anzufangen, und wirken in der Duellszene eher verloren.

Glücklicherweise landet Freiburg aber mit der Besetzung der Tatjana durch die junge Französin Solen Mainguiné einen Volltreffer. Endlich einmal eine Tatjana, der man das junge, unschuldige Mädchen abnimmt! Ihre Stimme ist melodiös und zart, manchmal fehlt noch etwas Fülle, aber hier wächst eine fantastische Sängerin heran, die auch noch umwerfend aussieht.

Michael Borth singt einen soliden, wenn auch nicht grandiosen Onegin, auch hier dürfte es sich lohnen, der jungen Stimme noch etwas Zeit zu geben. Optisch wirkt Onegin etwas blass, nicht zuletzt wegen der zurückhaltenden und die Standesunterschiede ignorierenden Kostüme (Gabriele Rupprecht): Wohin ist der weltmännische Dandy verschwunden? Wirklich ausgezeichnet macht sich der Amerikaner Joshua Kohl als Lenski, seine Tenorstimme ist schön und berührend, sein Spiel überzeugend. Ein grosser Erfolg ist der Abend auch für Jin Seok Lee als Prinz Gremin sowie Inga Schäfer als Olga, und Roberto Gionfriddo hat als clownhafter Triquet die Lacher auf seiner Seite. Satik Tumyan als Larina und Anja Jung als Filipjewna runden das Ensemble ab. Fabrice Bollon bringt das Philharmonische Orchester dazu, Tschaikowsky völlig ohne schwüles Pathos zu spielen, was gar nicht so einfach ist, aber ein aufregendes Ergebnis liefert.

Onegin ist eine alltägliche kleine Geschichte um verpasste Chancen und schlechtes Timing, zeitlos und unbestimmt, und trifft uns deshalb stets mitten ins Herz. Wer wünschte sich nicht, sich irgendwann anders entschieden zu haben? Die Tränen im Publikum flossen an dem Abend jedenfalls zu Recht reichlich.

Dank für die aussagekräftigen Bilder an (c) Tanja Dorendorf

Alice Matheson 2.10.2018

CORALINE

Fantasy-Oper von Mark-Anthony Turnage

Premiere am 15.6.2018

Die 2002 erschienene Novelle des britischen Autors Neil Gaiman wurde bereits 2009 von Henry Selick als preisgekrönter Animationsfilm verfilmt. Meine Kinder haben heute noch Alpträume von dem Film. Denn Neil Gaiman schrieb nicht einfach eine Horrorstory. Jedes Kind kann sich mit der elfjährigen Coraline (die Umdrehung der Vokale des gebräuchlicheren "Caroline" kommt nicht von ungefähr) identifizieren, die sich von ihren Eltern unverstanden fühlt, einsam und gelangweilt ist. Gerade umgezogen, ist sie begierig darauf, ihre neue Umgebung zu erforschen, alleine, schliesslich ist sie ein Einzelkind, die Eltern sind gestresst und haben nie Zeit und Freunde hat sie keine. Promt findet Coraline eine Geheimtür und landet in einer Parallelwelt im eigenen Heim, in der eine "Andermutter" ganz viel Zeit für sie hat, der Vater sie verwöhnt, stets ihre Lieblingsspeisen auf dem Tisch stehen und auch die anderen ziemlich skurrilen Hausbewohner (ein Mäuseorchesterdirigent und ehemalige Schauspielerinnen) plötzlich netter und erfolgreicher sind.

Nur einen Makel haben die Bewohner der Parallelwelt: Ihre Augen bestehen aus schwarzen Knöpfen. Und bald schwant Coraline, dass ihre ach so liebe Andermutter, die unbedingt möchte, dass das Mädchen für immer bei ihr bleibt, nicht so harmlos ist, wie sie scheint. Als die Andermutter dann auch noch Coralines Eltern kidnappt, steckt man plötzlich mittendrin in der Horrorstory. Doch Coraline hat einen Plan…

Die nunmehr vierte Oper des britischen Komponisten Mark-Anthony Turnage - die nur wenige Wochen vor der Freiburger Premiere an der Royal Opera in London uraufgeführt worden war - weicht auch mal ab von der Buchvorlage, so ist zum Beispiel Coralines Vater nicht mehr Schriftsteller sondern ein verrückter Erfinder und die sprechende Katze wurde gar gestrichen. Die Musik des klassisch ausgebildeten Komponisten lässt sich in keine Schublade stecken (jazzige Pop-Klassik?), von Tango und Walzer bis zu schrägen Dissonanzen (vor allem wenn die Andermutter ihr wahres Gesicht zeigt) ist da so ziemlich alles vorhanden. Fabrice Bollon leitet das Philharmonische Orchester Freiburg sicher durch die gar nicht einfache Partitur. Die Welt der kleinen Coraline ist farbenfroh und einfallsreich gestaltet, genial die sich drehende Bühne (Giles Cadle), deren Rückwand die Parallelwelt darstellt, wo alles gleich aber durch die gespiegelte Anordnung des Interieurs doch irgendwie anders ist. Die phantasievollen Kostüme (Gabrielle Dalton) verdienen einen Oscar, schon allein für ihre Knopfaugenlösung.

Eine absolute Idealbesetzung ist Samantha Gaul als Coraline, die trotz des Altersunterschieds die Elfjährige absolut überzeugend und mit viel Lust am Kindsein spielt und singt. Die transzendente Musik kommt ihrem kristallenen Sopran sehr entgegen. Insbesondere Inga Schäfer als Mutter aber vor allem als Andermutter sorgt für die nötige Portion Grauen. Aber auch John Carpenter als Vater/Andervater, Roberto Gionfriddo als die beiden Mr. Bobo und Geisterkind 2, Amelie Petrich als die beiden Miss Spink und Geisterkind 1, Anja Jung als die beiden Miss Forcible und Daeho Kim als Geisterkind 3 machen ihre Sache ausgezeichnet.

Wenn man der britischen Regisseurin Aletta Collins einen Vorwurf machen kann, dann dass die Oper lange nicht so gruselig ist wie Buch und Film. Dadurch wird das Stück aber absolut kindertauglich, und Kinder sind ja schliesslich - wie bei Alice im Wunderland - das Zielpublikum, und hierbei gelingt eine Punktlandung: Ohne Ausnahme jedes Kind wird sich hier wiedererkennen, und das Motto der Geschichte wird sich tief in die Kinderseele brennen: Mutig ist nicht der, der keine Angst hat. Mutig ist, wer Angst hat und es trotzdem tut. Volle Punktzahl.

Alice Matheson 26.6.2018

© Birgit Hupfeld

Stef Lernous

The Black Forest Chainsaw Opera

(UA 5.5.) – Vorstellung vom 17.5.2018

Wenn die Zuschauer massenweise angeekelt fliegen...

Um es für einmal vorweg zu nehmen: Das war das Schrecklichste, das ich je auf einer Bühne gesehen habe. Die zahlreichen Zuschauer, die während der Aufführung (und das war nicht einmal die Premiere, sie waren also gewarnt) den Saal verliessen, waren der gleichen Meinung. Allerdings – auch gleich vorweg: Genau diese Reaktion war beabsichtigt. Schliesslich ist der für Konzept, Regie und Kostüme verantwortliche belgische Theaterschaffende Stef Lernous ein glühender Fan des für diese Produktion als Vorbild dienenden Trash-Horrorfilms „The Texas Chain Saw Massacre“ von Tobe Hopper aus dem Jahre 1974 (2003 gab es ein Remake von Michael Bay, übrigens 1990 auch eine deutsche Version von Christoph Schlingensief). Auch dieser Film spaltet seine Zuschauer in Abschalter (resp. aufs Klo rennende) und glühende Verehrer.

Die Story des Films ist relativ einfach und wurde inspiriert vom Fall des Serienmörders Ed Gein: Eine Gruppe von fünf jungen Leuten fällt in Texas einer kannibalistischen Familie ehemaliger Schlachter in die Hände, nur eine junge Frau entkommt.

Stef Lernous, der dieses Stück in Koproduktion mit seiner für verstörende Aufführungen bekannten belgischen Theatergruppe „Abbatoir Fermé“ (was passenderweise so viel wie „geschlossenes Schlachthaus“ heisst) einstudiert hat, versetzt die Szenerie in ein abgelegenes heruntergekommenes Blockhaus im Schwarzwald mitsamt Hirschgeweih und Kuckucksuhr (Bühne: Sven Van Kuijk), und setzt auch inhaltlich eigene Akzente. So handelt sich bei den Eindringlingen um ein Produktionsteam von Horrorfilmen oder der Sohn beginnt eine stürmische Affäre mit einer leicht durchgedrehten Dame, bevor er diese zerstückelt. Effektvoll auch, wie die Kinder die Schädel vergangener Opfer vor sich halten und im Wiegeschritt fast anklagend diese repräsentieren. Natürlich dürfen die beinahe sehnsüchtig erwarteten Horrorutensilien wie Fleischerschürze, Kettensäge und Hammer (mit dem einem Opfer auch mal bühnenwirksam der Schädel eingeschlagen wird) nicht fehlen.

Da es sich um eine Oper handelt, wird auch gesungen. Grosses Lob für das einzige Orchestermitglied, den am Bühnenrand spielenden Pianisten Mihai Grigoriu, der nicht nur das Hauptthema komponiert hat, sondern auch in das Geschehen mit einbezogen wird, zum Beispiel ebenfalls zur Zigarette greift, wenn es alle anderen tun. Die Arien sind ein bunter Mix aus Geklautem: Schwedische Volkslieder, Abba, „In Dreams“ von Roy Orbison (gesungen von einem Schwarzwaldmädel, bevor es unter grausamen Schreien in ein Bodenloch gezogen wird), Lieder von Brahms, Dvořák und Purcell, im krassen Gegensatz natürlich zum Optischen.

Die Schauspieler von Abbatoir Fermé (Inga Schäfer, Chiel van Berkel, Tine Van den Wyngaert, Kirsten Pieters) und des Theaters Freiburg (mit herausragender Stimme: Roberto Gionfriddo, daneben Janna Horstmann, Lukas Hupfeld, Holger Kunkel) geben wirklich ihr Bestes, dennoch wirkt die Oper wie eine Anreihung eindrücklicher Horrorszenen, ohne dass ein wirklicher Ablauf zu erkennen ist: Eine Schauspielerin erscheint als Äffin mit voller Körperbehaarung, ein nacktes Paar wird zur Beobachtung in einen Glaskäfig gesperrt (passend zur Musik der „zwei Königskinder“), eine Schönheitskönigin wird mit roten Trauben so vollständig eingerieben, dass es scheint, als würde man ihr die Gedärme herausreissen, usw. Eindrückliche, schreckliche Bilder ohne Handlungsstrang, lose inspiriert von amerikanischen Horrorfilmen, die das Prädikat „absolut sinn- und wertlos“ geradezu herausfordern.

Ich verliess das Theater mit dem gleichen flauen Gefühl im Magen wie beim kürzlichen Besuch der Comic-Con mit meinen Teenagern: Den Freaks wird’s gefallen.

Alice Matheson 31.5.2018

Bilder*

Die Redaktion verzichtet aus Rücksicht auf unsere Leser, die sich zu 99 Prozent wahrscheinlich nicht aus Perversen zusammensetzt (jedenfalls hoftt das die Redaktion ;-) - und aus Jugendschutzgründen - auf Bilder dieses Machwerks.

P.S.

Bitte lesen Sie dazu auch den Tageskommentar des Herausgebers.

Musiktheater Saison 2018 / 2019

Peter Carp hat, mit seinem künstlerischen Team, für die zweite Spielzeit als Intendant von Freiburg ein interessantes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

© Britt Schilling

Dies ist meine zweite Spielzeit als Intendant des Theater Freiburg und ich freue mich darauf, mit Ihnen gemeinsam die Antennen wieder auf Empfang zu stellen und den eingeschlagenen Weg der Internationalisierung unseres Hauses weiterzugehen. Nur in der Auseinandersetzung mit Neuem, manchmal Ungewohntem oder Fremdem eröffnen sich auch neue Perspektiven, Ideen und Inspiration.

Ich glaube, es ist wichtig, auf eine Zeit, in der wieder mehr und mehr Grenzen gezogen und Unterschiede betont werden, mit Vertrauen, Mut und Offenheit zu reagieren. Ich freue mich auf die neue Spielzeit mit Ihnen in Ihrem Theater Freiburg.

Bleiben Sie neugierig. Ihr Peter Carp

Peter Iljitsch Tschaikowsky

EUGEN ONEGIN

Musikalische Leitung Fabrice Bollon

Regie Peter Carp

Freitag 28.09.2018 // Großes Haus

Anno Schreier

WUNDERLAND

Regie Jörg Behr

Sonntag 04.11.2018 // Kleines Haus

Johann Strauss

DIE FLEDERMAUS

Musikalische Leitung Gerhard Markson

Regie Beate Baron

Samstag 10.11.2018 // Großes Haus

Deutsche Erstaufführung

César Franck

HULDA

Musikalische Leitung Fabrice Bollon

Regie Tilman Knabe

Samstag 16.02.2019 // Großes Haus

Wolfgang Amadeus Mozart

DON GIOVANNI

Musikalische Leitung Daniel Carter

Regie Katarzyna Borkowska

Co-Regie Tatjana Beyer

Freitag 12.04.2019 // Großes Haus

Claude Debussy

PELLÉAS ET MÉLISANDE

Musikalische Leitung Fabrice Bollon

Regie Dominique Mentha

Samstag 25.05.2019 // Großes Haus

Uraufführung

Céline Steiner, Ruslan Khazipov und Georg Friedrich Händel

SCHAU MICH AN (AT*)

Künstlerische Leitung Alexander Schulin,

Brice Pauset, Neil Beardmore, Tatjana Beyer

Kooperation mit der Hochschule für Musik Freiburg

Samstag 15.06.2019 // Kleines Haus

LA BOHÈME

Premiere: 21. April 2018

Eine Produktion von Frank Hilbrich der Extraklasse

Harold Meers / Solen Mainguenè

Der deutsche Regisseur Frank Hilbrich ist am Theater Freiburg nicht unbekannt. Er hat hier einige erfolgreiche Produktionen gezeigt: „DER RING DES NIBELUNGEN“, „LOHENGRIN“, „PARSIFAL“, „KASPAR HAUSER“, „DIE CSARDASFÜRSTIN“. Alle diese Produktionen wurden vom Freiburger Publikum sehr gut aufgenommen. Am 21. April 2018 fand die Premiere seiner ersten Puccini-Produktion statt. „LA BOHÈME“.

Um es vorweg zu nehmen: Selten habe ich Regie-Arbeiten gesehen und gehört, welche den Standard von Hilbrichs Arbeit mit seinem gesamten Team erreichen. Seine ausserordentliche schauspiele-risch/musikalische Personenführung, seine Akribie, mit welcher Hilbrich auf die Diktion achtet, sein Einfluss auf Kostüme, Lichtdesign und Bühne erstaunen mich immer wieder. Hilfreich dabei ist natürlich, dass er immer wieder mit den gleichen Künstlern (Thiele, Rupprecht und Philipp) in diesen Bereichen arbeitet. Dazu kann ich als Rezensent nur sagen: Einige Regisseure/Regisseurinnen könnten sehr viel von der Arbeit Hilbrich lernen und profitieren.

Frank Hilbrich hat seine Bohème im 21. Jahrhundert angesiedelt. Fernsehkamera, Laptop sind allgegen-wärtig. Die Geschichte, welche erzählt wird, ist bekannt. Die Story ist sehr einfach und die Handlung eher statisch. Wesentlich wichtiger ist die Interaktion zwischen den einzelnen KünstlerInnen auf der Bühne, dies sowohl emotional als auch musikalisch. Und hier wächst Hilbrichs Regie über sich hinaus: Die musikalisch/emotionale Personenführung in jedem der vier Bilder ist zwingend und sehr eindringlich. So eindringlich, dass der sonst übliche Zwischen-Applause fast immer wegfällt, sehr zu meiner Freude.

Frank Hilbrich hat seine Bohème im 21. Jahrhundert angesiedelt. Fernsehkamera, Laptop sind allgegen-wärtig. Die Geschichte, welche erzählt wird, ist bekannt. Die Story ist sehr einfach und die Handlung eher statisch. Wesentlich wichtiger ist die Interaktion zwischen den einzelnen KünstlerInnen auf der Bühne, dies sowohl emotional als auch musikalisch. Und hier wächst Hilbrichs Regie über sich hinaus: Die musikalisch/emotionale Personenführung in jedem der vier Bilder ist zwingend und sehr eindringlich. So eindringlich, dass der sonst übliche Zwischen-Applause fast immer wegfällt, sehr zu meiner Freude.

Seine Interpretation des ersten Bildes ist stringent. Gerade dieses erste Bild verführt zum statischen Rampensingen und dieser Gefahr ist Hilbrich genial ausgewichen. Mit einer Fernsehkamera (im normalen Leben ein Handy) stellen sich die die vier Protagonisten Rodolfo (Harold Meers), Marcello (Michael Borth), Schaunard (John Carpenter) und Colline (Jin Seok Lee) im heutigen Selfie-Stil immer wieder neu auf der Leinwand dar. Diese erste Bild schliesst mit der Schlüsselszene, in welcher sich Rodolfo und Mimi (Solen Mainguené) das erste Mal begegnen.

Jin Seok Lee, Harold Meers, Solen Mainguenè, Michael Borth, Katharina Ruckgaber

Leichter zu inszenieren scheint das zweite Bild zu sein. Musetta (Katharina Ruckgaber) erscheint mit ihrem derzeitigen Geldgeber Alcindoro (Juan Orozco). Interessant ist hier die Arbeit der Kostümentwer-ferin: Sie stellt den farbefrohen Kinderchor den schwarzgekleideten (Trauer) Eltern gegenüber. Dies nimmt ist eine subtile Anspielung auf das tragische Ende Mimis (memento mori).