THEATER LÜNEBURG

Fotos: Dan Hannen

http://www.theater-lueneburg.de/

„Le Savoir-vivre“

13. Oktober 2019 im Theater Lüneburg

Die Lüneburger Philharmoniker spielen französische Romantik

Es ist eigentlich recht einfach, sich an einem großen Haus einen Musikgenuss zu verschaffen. Unsere Erfahrungen sind aber, dass die jungen und noch hungrigen Musikschaffenden vor allem an den kleineren Häusern zu finden sind, wo ihnen Autoritäten nicht im Wege stehen.

Die Ankündigung des ganz eigenen Klangs der französischen Musik der Romantik des 19. und frühen 20. Jahrhunderts hatte uns am 13. Oktober 2019 zum 2. Saison-Konzert der Lüneburger Symphoniker „Le savoir-vivre“ in das Theaterhaus mit seinen 542 Plätzen nach Norddeutschland gelockt.

Kompositionen von Camille Saint-Saëns, Erik Satie, Claude Debussy und Charles Gounod standen auf dem Programm. Dirigiert wurde das Konzert von dem jungen 1988 in Lübeck geborene Ulrich Stöcker, der seit der Spielzeit 2017/18 am Theater Lüneburg als „Erster Kapellmeister“ engagiert ist. Als Solistin hatten die Lüneburger Symphoniker die junge, hochbegabte Harfenistin Lea Maria Löffler gewonnen.

Das „Morceau de conzert für Harfe und Orchester op. 154“ von Camille Saint-Saëns (1835-1921) ist 1918 als eines von drei Konzertstücken als unkonventioneller Beitrag zum Konzertleben komponiert worden. Nach einer hinreißenden Einführung folgen Variationen eines russischen Themas. Die Episoden zwischen Solistin und Orchester wurden von Ulrich Stöcker perfekt ausbalanciert. Die Zurückhaltung des Orchesters lassen die zarten Harfenklänge im Vordergrund.

Den komplizierten Orchesterexzessen seiner Zeit wollte der Außenseiter Erik Satie (1866-1925) schlichte Formen entgegensetzen. Er war es auch, der als erster in Frankreich gegen Richard Wagner rebellierte und seine Kollegen aufforderte, zur Abwechslung mal eigene Wege zu gehen. Ob seiner Verstocktheit und seines Sarkasmus wurden seine genialen Einfälle für Zufälle gehalten. So auch seine „Gnossiennes“, sechs etwa um 1893 geschriebene Klavier-Solokompositionen. Der Begriff „Gnossiennes“ ist eine Schöpfung Saties und möglicherweise von einer Sektenverstrickung und seiner Beschäftigung mit der kretischen Mythologie abgeleitet.

Satie gilt als Vorreiter des Klingeltones. Seine Musik wurde in über einhundert Filmen verwendet. Nachdem im Nachlass Saties bereits Skizzen einer Orchestrierung der dritten Gnossienne aufgefunden worden waren, hat 1939 Francis Jean Marcel Poulene (1899-1963) die Komposition dem Konzertsaal geöffnet. Mit seiner nur wenige Minuten dauerte Satie-Interpretation gelang es Stöcker, sein Publikum doch zu verblüffen und mitzureißen.

Satie gilt als Vorreiter des Klingeltones. Seine Musik wurde in über einhundert Filmen verwendet. Nachdem im Nachlass Saties bereits Skizzen einer Orchestrierung der dritten Gnossienne aufgefunden worden waren, hat 1939 Francis Jean Marcel Poulene (1899-1963) die Komposition dem Konzertsaal geöffnet. Mit seiner nur wenige Minuten dauerte Satie-Interpretation gelang es Stöcker, sein Publikum doch zu verblüffen und mitzureißen.

Im Pariser Instrumentenbauer-Konstrukt hatten sich im 19. Jahrhundert zwei der Firmen mit der Weiterentwicklung der herkömmlichen diatonischen Harfe beschäftigt und ihre neuen Modelle auf dem Markt etabliert. Der Konkurrenzkampf wurde in den Medien und im Konzertsaal geführt. So wurde 1904 Claude Debussy (1862-1918) vom Instrumentenbauer Pleyel beauftragt, die „Deux Danses für chromatische Harfe und Streichorchester“ zu komponieren. Debussy schrieb zwei Tänze: den „Danse sacrée“ und den „Danse profane“. Dabei geht der geistliche Tanz ohne Pause in den weltlichen Tanz über.

Erard konnte dann 1905 Maurice Ravel gewinnen, dessen „Introduktion et Allegro für Harfe, Streichquartett, Flöte und Klarinette“ zur Aufführung mit seiner Doppelpedal-Harfe vorzustellen. Letztlich entschieden aber die Musiker und setzten diese als übliche Konzertharfe durch. Mithin hörten wir Debussys „zwei Tänze“ von Lea Maria Löffler auf einer Doppelpedal-Harfe gespielt, begleitet von den 21 Streichern der Lüneburger Symphoniker. Obwohl die Kompositionen Debussys mittlerer Schaffensperiode zuzurechnen sind und parallel zu so wichtigen Werken wie „La Mer“ entstanden, haben sie eine einfache Tonsprache. Dem Anliegen der Arbeit als Werbebote eines Harfen-Modells zu entsprechen, hatte Debussy die klanglichen Möglichkeiten des Instruments voll ausgereizt, dem Solo einen besonders breiten Raum eingeräumt und eine eingängige melodisch-harmonische Gestaltung gewählt. Der „Danse sacrée“ wurde von Lea Maria Löffler weich und ausdrucksvoll dargeboten, während der „profane Tanz“ im ¾-Takt recht beschwingt und etwas kullernd daher kam. Ulrich Stöcker mischte sich in das Geschehen kaum ein und konzentrierte sich, die Streicher im Hintergrund zu halten.

Mit einer Zugabe präsentierte die Harfenistin ihre prachtvolle Virtuosität.

Dass Charles Gounod (1818-1893) zu den fruchtbarsten Komponisten seiner Zeit gehörte, ist uns dank seiner zwölf Opern, der Vielzahl von Oratorien und Streichquartetten bekannt. Aber als Sinfoniker war er uns kein Begriff. Gounod, mit den Geschwistern Mendelssohn befreundet, hatte auf einer Reise von Rom nach Berlin 1843 in Leipzig Station gemacht, wo zu dieser Zeit Felix in den Kantoreien von St. Thomas und St. Johanni den Nachlass des nahezu vergessenen Johann Sebastian Bach sichtete und für die Nachwelt erschloss. Heute lagern diese Schätze exakt dokumentiert in den klimatisierten Räumen des Bacharchivs. Stundenlang haben die beiden Freunde auf der Orgel der Thomas-Kirche Bach gespielt. Für Gounod öffnete sich ein völlig neuer musikalischer Horizont, von dem vor allem das etwas grenzwertige „Ave Maria“ bekannt ist. Der Gewandhauskapellmeister Mendelssohn machte Gounod aber auch mit seiner „Schottischen Symphonie“ bekannt. Die Begeisterung Gounods für die deutsche Instrumentalmusik führte ihn in den Jahren 1855 und 1856 zur Komposition seiner beiden Symphonien. Eine spätere dritte blieb unvollendet. Diese Arbeiten waren aber für das französische Musikleben letztlich ungeeignet, weil sich dieses im Wesentlichen auf die Oper konzentrierte. Hinzu kommt, dass er in Aufbau und thematischer Verarbeitung auf die deutschen Klassiker und Frühromantiker zurückgriff. Seine Symphonie in D ist handwerklich gut gearbeitet und im besten Sinne unterhaltsam. Bemerkenswert ist vor allem der zweite Satz, in dem Gounod mit barocken und altertümlichen Wendungen spielt, zugleich aber auf den langsamen Satz in Mendelssohns „Italienischer Symphonie“ anspielt. Die Variation in der Mitte des Satzes mutet wie eine Huldigung an Bach an.

Beim Dirigat der D-Dur Symphonie Gounods stützte sich Ulrich Stöcker auf die sichere Basis der Violinen, die federnd den Ton angaben. Die Herausforderung der gehäuft auftretenden Bläser-Soli wurde von den Lüneburger Musikern respektabel gemeistert, auch wenn das Zusammenspiel mit den Streichern zum Teil etwas kantig wirkte. Besonders lebhaft gelangen die schnellen Sätze. Das Allegro molto strömte regelrecht, während das Scherzo eher tänzerisch daher kam. Die konzentrierten Ansagen des noch jungen Dirigenten wurden von den Musikern freudig aufgenommen und zur Geltung gebracht. Das gewichtige neunminutige Finale ließ Stöcker zunächst streng und fast zögerlich einleiten, bis dann der Hauptteil fröhlich und munter geboten wurde, ohne über das Ziel hinaus zu schießen. Da schimmert bereits eine heranreifende Meisterschaft durch.

Die Lüneburger Stammhörernahmen das außergewöhnliche Konzertdifferenziert auf. Kurios war, dass nach dem ersten Satz der Symphonie Beifall aufkam, weil offenbar nach den kurzen Stücken des ersten Konzert-Teiles ein mehrsätziges Werk kaum erwartet worden war.

Thomas Thielemann, 15.10.2019

Autoren der Bilder: Orchester und Ulrich Stöcker

Jochen Quast

Lara Maria Löffler

Melissa Rachel Kavanagh

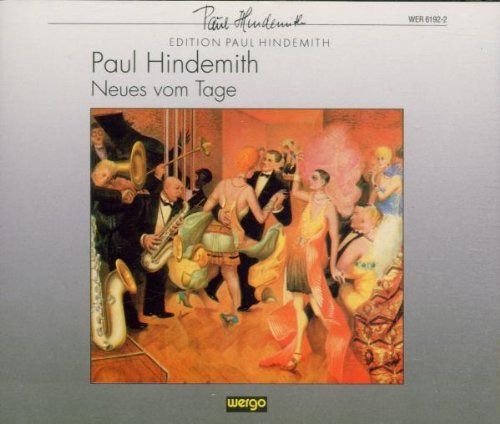

Paul Hindemith

NEUES VOM TAGE

Besuchte Aufführung: 26.04.2015 (Premiere: 07.03.2015)

Zeitgeist-Oper im wörtlichen Sinn

„Neues vom Tage“ spielt in einer deutschen Großstadt. Diese wird nie sichtbar, aber man hört sie gleich in den ersten Takten des Opernvorspiels: Das Orchester produziert verwegene Klangstrukturen, aus denen man wild hupende Autos, vorbeirauschende Trambahnen, durcheinanderwuselnde Passanten herauszuhören meint. Und so führt die Musik den heutigen Hörer wie von selbst zu den zwei erstaunlich aktuellen Bedeutungssphären, die Hindemiths Komposition enthält.

Den unkompliziertesten Zugang zu diesem Werk, dessen Libretto bezeichnenderweise ein Kabarettist geschrieben hat, bietet die turbulente Handlung mit frech-amüsanten Texten. Das rasante Tempo, dass in der Musik vorgegeben ist, entspricht ganz der inhaltlichen Entwicklung. Die erste überraschende Erkenntnis, die „Neues vom Tage“ beschert: Hektik, Lärm und Informationsflut sind keinesfalls nur Plagen der Neuzeit. Die „Wilden Zwanziger“ haben ihren Namen nicht nur aufgrund des in jenen Jahren vorherrschenden libertären Lebensstils erhalten.

Wie sehr die Konkurrenz von Freizügigkeit einerseits und wirtschaftlich-sozialer Unsicherheit, die nach dem Untergang der Kaiserzeit und der galoppierenden Inflation herrschte, den Menschen tatsächlich zusetzte, lässt sich nicht nur an dieser Oper, sondern an einer ganzen Reihe wesensverwandter Musikwerke ablesen, denen allesamt eine höchst ironische Sichtweise auf die herrschenden Zustände gemein ist – angefangen von Brechts „Dreigroschenoper“ (1928) bis zu Paul Abrahams „Ball im Savoy“ (1932). Und nicht zufällig geht einem bei der Protagonisten-Bezeichnung „Der schöne Herr Hermann“ die Liederzeile durch den Kopf „Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist“: Die Ur-Fassung des „Weißen Rössl“, heute zu Unrecht als kitschige Klamotte in Erinnerung, wurde von Paul Benatzky nur ein Jahr nach der Uraufführung von Hindemiths Oper komponiert. All diese von Witz, Anspielungen und ironischer Kritik sprühenden Musikwerke sind Beispiele für das legendäre Unterhaltungstheater der Weimarer Republik, die die damaligen Verhältnisse (auch und gerade der Geschäftswelt) augenzwinkernd, aber mit durchaus ernstem Hintergedanken aufs Korn nahmen.

Während die Revuen und Operetten als „leichte Muse“ gelten, ist Hindemiths Musik komplexer, ohne jedoch wirklich „schwer“, schon gar nicht „ernst“ zu sein. An zahlreichen Stellen wird das musikalische Pathos der Romantik, vor allem im Stile von Wagner und Strauss, süffisant karikiert (so im Liebesduett des Schönen Herrmann mit Laura im Museum, oder in der Chorpassage in Lauras Badezimmer) – aber auch die analytisch-„durchgeistigte“ Barockmusik und deren Übervater Bach bekommen ihr Fett weg (zu Beginn des dritten Teils, als Eduard im Gefängnis sein Los beklagt und Laura auf dem Sofa die Tageszeitungen liest). Die spröde Musik hat einen klug kalkulierten „störenden“ Effekt (hat man das einmal durchschaut, ist das Zuhören ganz einfach): Sie kommentiert, ja persifliert fortlaufend die Handlung, so dass man den Akteuren tatsächlich ausschließlich zuschaut – das übrigens, wegen des hohen Amüsiereffekts der Inszenierung (von Hajo Fouquet) und der komödiantischen Begabung der Darsteller, ausgesprochen gern – ohne jedoch an ihrem Seelenleben teilzunehmen.

Und dennoch – das ist die vielleicht erstaunlichste Wirkung dieser Oper – stellt sich eine Identifikation, mithin auch eine Selbst- und gesellschaftliche Erkenntnis, ein. Dem Komponisten lag es ganz offenbar daran, nicht nur die kostbare antike Venusstatue im Museum vom Sockel zu stoßen, sondern alles, was sich mit dieser Szene verbindet: Die hehren Gefühle, die verstaubten Traditionen, den toten Marmor – und zwar nicht nur in musikalischer, sondern auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Hindemith wollte mit seiner Musik nicht nur ästhetisch wirken, sondern immer auch Sozialkritik üben.

Dieses Anliegen hat er, gemeinsam mit seinem Librettisten, in seiner „Lustigen Oper“ auf geradezu erschreckend visionäre Weise umgesetzt. Denn dass sich die Menschen, in nicht unerheblicher Zahl, 80 Jahre nach deren Uraufführung tatsächlich der Öffentlichkeit preisgeben, indem sie die intimsten Dinge über sich selbst medial verbreiten und sich als Objekt des Interesses zur Verfügung stellen, war damals sicher nicht vorauszusehen. Das, was heute als „Medienzirkus“ bezeichnet wird, ist in „Neues vom Tage“ im dritten Teil auch für den heutigen Betrachter erstaunlich aktuell skizziert – und bezeichnenderweise sind jene Passagen tatsächlich mit an Zirkusmusik erinnernde Klangbildern unterlegt. Vor allem jedoch führt „Neues vom Tage“ – wenn auch sehr unterhaltsam – vor Augen, dass der Zwang zur „Selbstvermarktung“, die Ökonomisierung des Ich, nichts Neues ist – und dass sich in dieser Hinsicht im Vergleich zu den Zwanzigern des letzten Jahrhunderts nichts verbessert hat. Die zweite Genrebeschreibung, die Hindemith diesem Werk gegeben hat, ist heute zutreffer den je: Es ist eine Zeitgeist-Oper, im wortwörtlichen Sinn.

Schon aus diesem Grund ist es höchst erfreulich, dass das Theater Lüneburg „Neues vom Tage“ auf die Bühne gebracht hat. Dabei hat es wie selbstverständlich eine große Herausforderung gemeistert, die die Realisation dieser äußerst temporeichen, durchkomponierten und realistische Bilder erfordernden Oper mit sich bringt: Das Theater hat keine Drehbühne, und aufgrund der zum Teil sehr kurzen Zwischenspiele müssen die Umbauten wie im Zeitraffer stattfinden. Musikalischer Leiter Thomas Dorsch ist daher nicht nur damit betraut, die sehr komplexe, reich orchestrierte Komposition in ein ausdrucksstarkes und dennoch ausgewogenenes Klangbild zu übersetzen (was ihm und den Lüneburger Symphonikern hervorragend gelingt) – er muss obendrein die für die Bühnenumbauten zu beachtenden Handzeichen geben (und deshalb gehen die Verwandlungen wie am Schnürchen vonstatten). Dass die „Sprödigkeit“ der Musik keine abschreckende, sondern paradoxerweise sogar anziehende Wirkung entfaltet, liegt nicht zuletzt an den mit Charme und Leichtigkeit singenden und agierenden Darstellern (in den Hauptrollen Franka Kraneis als Laura, Christian Oldenburg als Eduard, MacKenzie Gallinger als Herr M, Kristin Darragh als Frau M und – die Ironie seiner Rolle bis zum Schlussapplaus wunderbar ausschöpfend – Karl Schneider als Der schöne Herr Hermann). Haus- und Extrachor des Theaters stellen insbesondere am Schluss der Badszene unter Beweis, dass sich eine Wagner-Parodie geradezu schön anhören kann, obwohl der Komponist bewusst den Eindruck von „Schrägheit“ erzeugen wollte. Fazit: Ein in jeder Hinsicht gelungener und abwechslungsreicher Opernabend.

Christa Habicht, 27. April 2015

Sämtliche Fotos: Andreas Tamme

Opernfreund-CD-Tipp

DIE ZAUBERFLÖTE

Premiere 28.06.2014

Besuchte Aufführung: 28.06.2014

Ein mozärtlicher Sommernachtstraum

Gleich im Einführungsvortrag zur Oper räumt Dramaturg Friedrich von Mansberg rigoros mit einem vermeintlichen Fakt auf: Wolfgang Hildesheimer irrte, als er in seinem 1977 erschienenen Buch mit dem schlichten Titel „Mozart“ schrieb, die Widersprüche und Unerklärlichkeiten in der „Zauberflöte“ seien dem Umstand geschuldet, dass der Komponist und sein Librettist während der Arbeit ihr ursprüngliches Konzept verworfen hätten. Inzwischen ist diese These seitens der Musikwissenschaft widerlegt. Und es gibt weitere, neue Erkenntnisse über die Bedeutung: Die Zauberflöte ist, mehr und eigentlicher noch als der „Parsifal“, ein „Bühnenweihspiel“ – sie ist „Theater im Theater“. Der Ägyptologe und Religionswissenschaftler Jan Assmann sieht sie als ein Initiationsritual, an dem nicht nur die Hauptprotagonisten der Oper teilnehmen, sondern auch die Zuschauer. Ergebnis und Ziel dieser Initiation ist der reife, verantwortlich handelnde, aufgeklärte Mensch – das Ideal der Aufklärung. Doch wenige Jahre nach der Uraufführung der Oper schon wird sich, erstmals am Beispiel der Französischen Revolution, zeigen, dass die humanistische Idee eine Utopie bleibt. Dass alle Menschen Brüder werden und Liebe unter ihnen herrscht, ist ein – schöner – Traum. Mozart hat ihn mit der „Zauberflöte“ allerdings in allerschönste Musik gefasst. Eine Musik, deren unvergleichliche Faszination auch darin besteht, dass sie, obwohl kompositionstechnisch sehr anspruchsvoll, für jedermann ganz leicht verständlich ist. Sie überwindet die Schranken zwischen den Generationen, zwischen den gesellschaftlichen Sphären. In der „Zauberflöte“ zumindest, und während wir sie im Theater hören, wird der Traum davon, dass alle Menschen Brüder werden, wahr. Bei aller Ernsthaftigkeit ist die „Zauberflöte“ aber auch und vor allem eins: ein großer Spaß, im Stile des damals populären Wiener „Kasperl- und Zaubertheaters“.

Die „Zauerflöte“ ist, mehr und eigentlicher noch als der „Parsifal“, ein Bühnenweihspiel

All diese Aspekte finden sich im klugen Inszenierungskonzept von Iris Ini Gerath wieder, und das Wunderbare daran ist, dass die hochkomplizierte Mischung der verschiedenen Bedeutungen des Stücks überaus harmonisch gelingt. Auch wenn er nicht weiß, dass er selbst Teil der großen Sache ist, wird der Zuschauer von Anfang an subtil in das Geschehen einbezogen: Die Darsteller singen und sprechen sehr häufig direkt zum Publikum, was jedoch nicht den Eindruck von statischem Rampentheater entstehen lässt, sondern bewirkt, dass die Schranke zwischen Bühne und Zuschauerraum aufgehoben ist. Der Zuschauer fühlt sich den Protagonisten der Oper buchstäblich nah. Und obwohl die Ausstattung (Barbara Bloch) im Wesentlichen werkgetreu ist (die wunderschönen, großformatigen Prospekte sind Repliken des Original-Bühnenbildes der Uraufführung der Oper), ist sie dennoch keineswegs antiquiert, sondern aufgrund bewusst gesetzter, fantasievoller Akzente sehr zeitgemäß. Der erfahrende Operngänger findet hier Bilder, die er mit Ästhethik und Anspruch des Werkes verbindet, während der junge Opernneuling Symbole aus seiner Welt identifizieren kann. So ist die Königin der Nacht im zweiten Teil der Farbe Schwarz huldigende „Gothic Queen“ mit Tatoo-verziertem Rücken. Im ersten Teil wirkt sie, noch dazu wie aus dem Hintergrund „gezaubert“, mit ihrem langen Silberhaar fast feen- oder elbenhaft. Und ein weiteres Zitat aus dem „Herrn der Ringe“ ließe sich entdecken: Schon durch die Art, wie er die Bühne betritt – aus seiner unterirdischen Höhle kriechend, sich auf allen Vieren geschmeidig fortbewegend, ein bemitleidenswert kahlköpfiger Nacktfrosch – erinnert Monostates an das „Gollum“. Beide sind sie betrogene Hüter eines „Schatzes“. Ganz nebenbei gelingt es durch diese Gleichsetzung, eine wichtige Erkenntnis über die „Zauberflöte“ zu vermitteln: Die Protagonisten sind keineswegs nur gut oder nur böse. Im „Herrn der Ringe“ ist „Gollum“ die einzige, und deshalb so zentrale Figur, die beide Charakteraspekte mitbringt, die nicht nur Schwarz oder nur Weiß ist.

Bemitleidenswert kahlköpfiger Nacktfrosch: Monostates erinnert an das „Gollum“ aus dem „Herrn der Ringe“

Sein „Gegenspieler“, über den Monostates fürchterlich erschreckt, beeindruckt in dieser Inszenierung ebenfalls durch erstaunliche Beweglichkeit. Seit jeher der Publikumsliebling und heimlicher Hauptprotagonist des Stücks, tritt Papageno geradezu als Aktionskünstler in Erscheinung, der sich bei seinem ersten Auftritt schwungvoll mittels einer Liliane in die Szene katapultiert und bei allen folgenden stets neue Formen buchstäblich rasanter Bühnenpräsenz ausprobiert. Er und die zum Klang seines Glockenspiels ebenso anmutig wie lustig tanzende Papagena (Choreographie: Heidrun Kugel) sind sprichwörtlich bunte Vögel – intuitiv lebende, lebenskluge Menschen, die aus der Situation heraus erwachsen werden (bezeichnenderweise denken die beiden in ihrem Liebesduett schon an zukünftigen Nachwuchs). Wer, wie die beiden anderen jungen Hauptprotagonisten, an die Themen Liebe und Erwachsenwerden theoretischer herangeht, kann aus dieser Inszenierung auch ein Initiationsritual herauslesen, nicht zuletzt aus den Kostümen: Als Pamina beschließt, den Geliebten bei seiner dritten Prüfung zu begleiten und dabei sogar zu leiten, trägt sie das blutrote Kleid einer jungen Frau – in der Zeit davor jedoch ein an geblümte Jungmädchen- und Prinzesschenhaftigkeit erinnerndes Outfit. Und die Tamino bedrohende Schlange, eine aus den drei Damen bestehende Hydra, ist amüsantes Bild dafür, dass der junge Mann mit Frauen zu Beginn der Handlung noch gar nichts anfangen kann, sich regelrecht vor ihnen fürchtet – und daher kluger Unterweisung bedarf: zunächst jener der als „mütterlich“ verstandenen Königin der Nacht, dann vom väterlichen Freund Sarastro. Sowohl Tamino als auch Pamina sind zunächst „ferngesteuert“ durch diese beiden, über alles herrschenden Erwachsenen. Sie führen Aufträge der „Eltern“ aus, leben noch nicht ihr eigenes Leben. Für dieses Phänomen gibt es einen Begriff: Avatar. Auch zu diesem kann, wer will, ein der heutigen Filmwelt entliehenes Bild finden: Als Pamina sich vom eisern schweigenden Tamino zurückgewiesen fühlt und darüber verzweifelt, scheint ihr Körper durch einen Lichteffekt plötzlich komplett blau gefärbt, was durch ein neongelbes Oberteil noch mehr ins Auge fällt. Noch hat sie nicht begriffen, dass Liebe bedeutet, am anderen Anteil zu nehmen, den Blick von sich selbst auf den anderen zu lenken. Noch ist sie kein echter, fühlender Mensch, sondern lediglich die Simulation eines Geschöpfs, das die Rolle des liebenden Mädchens spielt.

Erwachsenwerden ist nicht leicht: Tamino bedarf noch kluger Unterweisung

Die Idee, die Beziehung zwischen Königin der Nacht und Sarastro als gescheiterte Ehe aufzufassen, hat Ingmar Bergmann 1974 in seiner Verfilmung der „Zauberflöte“ ausgeführt. (Erstaunlicherweise ist Wolfgang Hildesheimer, der in seinem Mozart-Buch sehr viel aus tiefenpsychologischer Sicht erklärt, darauf nicht gekommen – wahrscheinlich aufgrund der irrigen Annahme, Mozart und Schikaneder hätten kein stringentes Werkkonzept verfolgt.) Und so ist es auch kein Zufall, dass sich der Vorhang in dieser Inszenierung noch während der Ouvertüre erhebt und ein Mann und eine Frau gemeinsam die Bühne betreten. Einem buchstäblichen altertümlichen Tempelstandbild gleichend, verharren sie nebeneinander, während sie den drei Knaben eine ägyptische Herrscherkrone emporreichen. Später wird sich mit Sicherheit herausstellen, was zu diesem Zeitpunkt nur zu mutmaßen ist: Es sind Sarastro und die Königin der Nacht, die sich uns als Paar präsentieren. Während Tamino, einen Reiseführer lesend, auf die Bühne schlendert und sich auf der rechten Bühnenseite im Schatten einer Säule niederlässt, scheint es fast, dass jene beiden eine Art Wette abschließen, und die Königin der Nacht setzt das dann folgende Spiel in Gang, indem sie auf die drei Damen, noch schlafend unter einem Säulenbogen links, zeigt. Doch das, was die Regisseurin hier meisterlich arrangiert hat, ist nicht etwa eine x-beliebige Ehe. Im Libretto ist vorgesehen, dass, als Tamino die geschenkte Zauberflöte erstmals ausprobiert, sich Tiere der Wildnis zahm und freundlich zu ihm gesellen. In dieser Inszenierung tauchen an dieser Stelle verschmitzt lächelnde Männer auf, die sich Tierköpfe aus Pappmaché aufsetzen und lustig zur Musik tanzen. Eine dieser Tiermasken ist ein Eselskopf. Der Esel ist kein Wildtier – und bekannt sind er und dieses merkwürdige Schauspieler-Trüppchen uns aus einem ganz anderen Stück, in dem „Theater im Theater“ stattfindet. Mozarts „Zauberflöte“ als Shakespeares „Sommernachtstraum“ zu verkleiden, ist mehr als nur ein überaus genialer Regie-Einfall. Denn nur durch diesen Kunstgriff gelingt es, die humanistische Utopie des Stücks auch auf der Bühne zu realisieren. „In diesen heil’gen Hallen kennt man die Rache nicht“, singt Sarastro zwar – am Ende muss er jedoch, dem Libretto zufolge, die Königin der Nacht und ihr Gefolge vernichten. Am Ende dieser „Zauberflöte“ legt Sarastro versöhnlich den Arm um seine Gegenspielerin, umringt von beider glücklicher Gefolge. So wie am Schluss des „Sommernachtsraums“ Oberon und Titania nach ihrem Traumspiel Frieden schließen und die jungen Liebenden mit den Worten mahnen „Jedes dieser Paare sei / ewiglich im Lieben treu / ihr Geschlecht soll nimmer schänden / die Natur mit Feindeshänden / und mit Zeichen schlimmer Art“ – so wird die Herrschaft von Friede und Liebe in dieser „Zauberflöte“ tatsächlich wahr.

Diese drei Damen können noch ganz anders gefährlich werden – sie sind auch die Schlange, die Tamino verfolgt

Dass die Zärtlichkeit der Liebe nicht nur zu sehen ist, sondern tatsächlich hörbar wird, liegt daran, dass Trompeten, Hörner und Pausaunen auf historischen Instrumenten, also ohne Ventiltechnik, spielen. Dadurch gelingt es den Lüneburger Sinfonikern, einen besonders weichen, regelrecht „mozärtlichen“ Klang hervorzuzaubern, unter der klugen, engagierten und präzisen Leitung von Thomas Dorsch.

Die besondere Herausforderung der „Zauberflöte“ besteht immer in den geradezu höllisch schwierigen Partien der Königin der Nacht. Ruth Fiedler , die diese Rolle auch wunderbar verkörpert, bringt sie hinreißend zu Gehör, gleichermaßen überlegt-exakt und leidenschaftlich. Franka Kraneis verleiht Pamina gesanglich und darstellerisch liebenswerte Frische und Unbefangenheit, Christian Oldenburg singt und spielt sich als munterer Papageno mit überaus komischer Begabung in die Herzen des Publikums, Anja Elz als Papagena überzeugt in jeder Hinsicht als seine Traumfrau, Timo Rößner bringt den Monostatos stimmlich und darstellerisch buchstäblich gewandt nahe. Die im Vergleich zu diesen „auffälligen“ Charakteren eher „ruhigen“ Rollen werden ebenfalls darstellerisch und gesanglich hervorragend gemeistert (Arthur Pirvu als Sarastro, Karl Schneider als Tamino, Ulrich Kratz als Sprecher).

Das Publikum war von Beginn an ganz und gar vereinnahmt und vereint vom bezaubernden Bühnengeschehen. Am Schluss belohnte es alle musikalischen Beteiligten und das Regie-Team verdientermaßen mit Ovationen.

30.6.2014 Christa Habicht

Sämtliche Fotos: Andreas Tamme

T.NT-Studio

WIR, CARMEN

Premiere am 8.5.2014

Carmen ist weit weg – und phänomenal präsent

Carmen einmal anders: Mit „Wir, Carmen“ unternimmt das T.NT Studio des Theater Lüneburg eine Annäherung an Bizets berühmtes Werk, die auch Opernferne und junge Leute für diese Kunstsparte erobern möchte. Das Theater selbst charakterisiert das Stück als „Musiktheater-Produktion rund um die Figur der Carmen zwischen Schauspiel und Bizets populärer Oper“. Dies ist deshalb etwas irreführend, weil – zumindest bei mir – eine andere Vorstellung mit dem Begriff „Musiktheater“ verbunden ist, nämlich die Umsetzung einer Komposition in Bühnenbilder. Tatsächlich erfolgt hier eher eine Auseinandersetzung mit dem Roman von Prosper Mérimée und dem Libretto, deren inhaltliche Themen und Motive zeitgemäß übersetzt werden. Das gilt auch für die Musik: Sie ist versehen mit neuen, auf heutige Situationen gemünzte Texte (Nilufar K. Münzing). Dies sei nur vorangeschickt, weil man nicht in der Erwartung hingehen sollte, Bizets „Carmen“, wie man sie ohnehin kennt, zu erleben. Dann allerdings, frei von jeglicher vorgefasster Meinung, bereitet einem der Besuch von „Wir, Carmen“ regelrecht Spaß – und großartige Entdeckungen.

(W)Ihr, Carmen: Zwei Frauen, denen der Mythos buchstäblich im Nacken sitzt

Zunächst einmal hat „Wir, Carmen“ einen sehr reizvollen Grundgedanken (Idee / Inszenierung Friedrich von Mansberg): Erzählt wird die Geschichte einer jungen Sängerin, die als „Cover“, also als Proben-Double, die Rolle der Carmen aus Bizets Oper einnehmen soll. In diesem Kontext werden einerseits die großen Probleme jeder jungen Frau verhandelt, die zwischen Liebe und Beruf, Eltern und Eigenständigkeit lavieren muss. Dass die berühmte Opernfigur selbst (ausgebeutete) Fabrikarbeiterin ist, ist heutzutage kein relevanter Aspekt mehr – die Menschen haben zumindest hierzulande inzwischen andere Probleme, die jedoch auch gravierend sind. Obendrein jedoch ist die als feministischer Diskurs beginnende Handlung im Umfeld des Opernbetriebs verortet – und das bietet die Möglichkeit, die Themen wunderbar witzig zu vergröbern oder auch zu verfeinern. Das ganze Minenfeld einer Opernproduktion wird ebenso amüsant wie elegant abgeschritten, wobei der entscheidende Kunstgriff darin liegt, dass alle Figuren von lediglich zwei Akteurinnen – eine Opernsängerin und eine Schauspielerin – verkörpert werden, die hier sämtliche Register der darstellenden Kunst ziehen.

Da macht sie sich nen Schlitz ins Kleid und find’t es wunderbar: Sopranistin mit „Klim-Bim“

Mezzosopranistin Kristin Darragh und Schauspielerin Olga Prokot gelingt das Spiel mit Identitäten, Temperamenten und Tollheiten bewundernswert mühelos und überzeugend. Zu meistern ist der rasche Wechsel zwischen verschiedensten Persönlichkeitsextremen – von der schüchternen Operndebütantin zum raumgreifenden Regie-Macker (ein Glanz-Part von Olga Prokot), von der püppchenhaft stöckelnden und kieksenden Sopranistin (die beiden gut gelingt) zum arroganten Stardirigenten oder zur launenhaften Diva (bestens getroffen von Kristin Darragh). Die ursprüngliche Bedeutung der wichtigsten Arien und Chöre aus Bizets „Carmen“ wird dabei auf aktuelle Situationen übertragen – einer der schönsten Momente hierbei die von den Protagonistinnen gemeinsam gerauchte Zigarette, während sie die Lobeshymne der Fabrikarbeiterinnen auf den Rauch, „La fumée“, singen. In Szenen wie diesen wird auch überraschend offenbar, dass zwei unterschiedlich ausgebildete Stimmen – die eine klassische Singstimme, die andere ausgebildete Sprechstimme – hervorrangend miteinander harmonieren können (Musikalische Leitung Hye-Yeon Kim).

Die Hinterwand der Bühne ist dekoriert wie ein Dessous-Geschäft

Wer oder was nun „Carmen“ ist – auch in diesem Versuch einer Annäherung wird das Rätsel nicht wirklich gelöst, lediglich umkreist. Beide Darstellerinnen setzen sich aus verschiedenen Blickwinkeln damit auseinander, nicht zuletzt auch aus ihrem eigenen – der Tatsache, dass sie „Carmen“ sind oder sein sollen. Schon die Ausstattung (Bühnenbild und Kostüme Christiane Becker) deutet „Carmen“ als erotisches Phänomen, als klassische Form der Sexbombe: Die Hinterwand der Bühne ist dekoriert wie ein Dessousgeschäft, und die schmale Rampe ragt tief ins Publikum wie ein Laufsteg. Dass Fernseh-Formate wie „Deutschland sucht den Superstar“ und „Germany’s next Top Model“ von ihrem Grundgedanken her längst auch den Opernbetrieb erfasst haben, dass es nicht mehr nur darauf ankommt, gut singen zu können, sondern auch perfekt auszusehen – all dies ist hier ganz nebenbei und höchst nachdenkenswert untergebracht. Die eigentliche große Provokation, die die Figur der Carmen darstellt, nicht nur im Stück, auch gesellschaftlich, ist allerdings nicht mehr vermittelbar: Sie tritt in der Oper an jener Stelle zutage, als Carmen zur Zapfenstreich-Melodie für Don José tanzt. Ihr lasziv trällernder Gesang umspielt die zur Einkehr in die Kaserne mahnende Trompete. Eine solche Frau ist ein Sicherheitsrisiko, eine Bedrohung für die staatliche Ordnung – nicht weniger. Es ist klar, dass sie sterben muss. Der Dummkopf Don José (die relativ undankbare, grundsätzliche Funktion, die Tenöre in Opern nicht selten innehaben, wird in diesem Stück übrigens wunderbar süffisant erörtert), ist letztendlich nur Handlanger für eine Strafe, die ohnehin irgendwann an Carmen vollstreckt worden wäre. Dieser entscheidende Moment der Oper, der den wichtigsten Aufschluss über die Titelheldin gibt, ist der aktuellen Carmen-Reflexion verloren – folgerichtig fehlt hier die Übertragung der Szene ins Heute.

Carmen (Kristin Darragh) singt Habanera ohne Ende – und dafür lieben wir den Regie-Macker (Olga Prokot)!

So gilt also in vielerlei Hinsicht: „Carmen is far away!“, wie die launenhafte, langsam alternde Primadonna auf den Anrufbeantworter ihres umtriebigen Dirigenten-Gatten klagt. Das, was mit dem Mythos verbunden wird, entspricht nicht ihrer jetzigen Verfassung. Wie es denn auch stimmt, dass die Figur, die wir aus Bizets Oper kennen und erwarten, in „Wir, Carmen“ weit weg ist. Und dennoch ist sie atemberaubend, phänomenal präsent. Dass es eben nicht zwei, sondern nur eine Carmen geben kann, und dass diese gesungen werden muss – diese großartige Erkenntnis beschert uns Kristin Darragh. Sie verleiht der Heldin genau jene hinreißend warme, erotische, klangvolle Stimme, die wir mit Carmen in Verbindung bringen (und sie ist, ganz nebenbei, auch eine tolle Darstellerin, nicht nur für diese Rolle). Man kann gar nicht genug bekommen, nicht nur von ihrer „Habanera“, die der nölige Regisseur sie immerfort repetieren lässt (dafür zumindest lieben wir diesen Kotzbrocken). Und so unterhaltsam die ernüchternden Abbrüche der romantischen Bizet-Melodien sind, so witzig die von ihrer Schauspiel-Kollegin darüber gesprochenen neuen Texte – man wünscht sich all dies weg und möchte nur noch eins: Dass Kristin Darragh singt und dass sie niemals aufhört, dass diese wunderbare Stimme niemals verstummt. Deshalb: Das Ganze bitte nochmal, am besten für immer – und zwar als „Carmen“ pur. Mit Kristin Darragh in der Hauptrolle.

Christa Habicht, 9.5.2014 Sämtliche Fotos: Andreas Tamme

DON GIOVANNI

Besuchte Vorstellung: 10.04.2012 (Premiere am 03.03.2012)

Das „Prinzip Don Giovanni“ - diesmal mit einem alternden, schon etwas müden Beau

Das Theater Lüneburg gehört zu den kleinsten Dreispartentheatern in Deutschland und verfügt nur über sehr bescheidenen Ressourcen. Das Hausorchester, die Lüneburger Sinfoniker verfügen nicht einmal über dreißig Planstellen, können sich aber von Fall zu Fall verstärken; der Opernchor ist winzig und ist lediglich der Nukleus für den dazu auftretenden Extrachor. Aber es gibt einen Theatersaal im schönen Stadttheater, im „Großen Haus“, von annähernd 550 Plätzen. Die wollen von der Kleinstadtbevölkerung von 75000 Einwohnern in weniger als sechzig Kilometern Entfernung von der Hamburgischen Staatsoper erst einmal gefüllt sein! Das versucht man mit zwei oder drei Opernproduktionen pro Spielzeit, mit Musicals, Operette und musikalischen Revuen. Da ist auch viel Bürgersinn gefragt!

Copyright aller Produktionsbilder: Theater Lüneburg

Hajo Fouquet, der Intendant des Theaters Lüneburg, legt als Regisseur einen lebendig-spritzigen und zugleich nachdenklichen Don Giovanni vor. Im Grundzug folgt er der romantischen Deutung von E.T.A. Hoffmann: Donna Anna ist dem Don Giovanni zugetan und nicht dem opahaften Schwächling Ottavio, aber durch den Tod ihres Vaters im Duell muss sie pflichtgemäß Ottavio zur Rache an ihrem heimlichen Schwarm Giovanni aufrufen. Dieser schwadroniert aber nur über Rache, eine Rache, die letztlich nur der tote Komtur will, denn Masetto ist letztlich mit einem Quickie mit seiner Zerlina wieder ruhig zu stellen und Elvira, obwohl sie hier rabiat auftritt wie ein Drachen, möchte auch etwas anderes…

Don Giovanni ist ein gesetzter Herr von nobler Statur und gutem Auftreten und nicht – wie zuletzt häufig gesehen – der jugendliche Macho aus dem Fitnessstudio mit offenem Hemd und Waschbrettbauch. Unser Don Giovanni hier vergewaltigt nicht, er bezahlt auch nicht, sondern überzeugt durch Charisma. Er hat wohl auch Donna Anna von sich überzeugt, denn sie kommt zu Beginn auf die Bühne gelaufen wie gerade von einem Liebesspiel. Aber da ist ihr Vater, der das so oder so gar nicht billigt und sich dummerweise auf ein Duell mit dem gewandten Don Giovanni einlässt. So erfährt das „System Don Giovanni“ schon in der Eingangsszene seine Wendung: Denn in diese Situation ist Don Giovanni hineingeschlittert. Mord, Totschlag, Gewalt sind nicht sein Ding; von nun an gelingt ihm trotz unermüdlichen Einsatzes nichts mehr. Seine Zeit läuft ab wie der Sand, der vom Bühnenhimmel rieselt.

Bühne und Kostüme von Stefan Rieckhoff, gleichermaßen gelungen, verweisen auf die Entstehungszeit der Oper. Das Einheitsbühnenbild zeigt einen großen freien Raum vor einer kleinen erhöhten Bühne; rechts eine große Tür, links ebenso große Fenster. Trotz dieser Bühne findet aber nicht Theater im Theater statt, sondern in einzelnen Szenen eher ein Spiel auf zwei Bewusstseinsebenen, was vor allem gegen Ende deutlich wird. Treten zunächst die Protagonisten meistens von der Bühne durch deren Vorhang auf und nutzen diese Bühne schon einmal zum Verkünden von besonders wichtigen Botschaften an dieser „zweiten Rampe“, so verbirgt sich hinter dem Vorhang später der Friedhof, auf welchem regungslos der Komtur steht, umgeben von kleinen roten Friedhofslichtern. Da steht er auch noch, als im Finale der Vorhang wieder geöffnet wird, diesmal aber umgeben von den Choristen mit roten Lichtchen. Er erheischt von Giovanni die förmlich höfliche Begrüßung zum Nachtmahl. Dieser weiß, dass er verspielt hat, und begibt sich über die kleine Bühne gewissermaßen aus eigenem Antrieb ins Jenseits zum Komtur. In seinem Sessel nimmt indes schon ein neuer, jüngerer Don Giovanni Platz, sofort bedienert von Leoporello, der sich ja im Originaltext einen „besseren Herrn“ suchen will (Szene hier gestrichen): die Geschichte beginnt also schon von neuem, während das Schluss-Sextett noch die Moral von der Geschichte erklingen lässt.

Hajo Fouquet setzt diese seine Geschichte in vielen raffinierten Einzelheiten und einer kreativen, quirligen Personenregie perfekt um. Auf platte Regie“einfälle“ wird verzichtet. Quer durch den Saal sind Leinen gespannt, an denen man Vorhänge vorziehen kann, die zur Teilung der Szene oder zum Verstecken des Personals dienen können, aber auch – wie z.B. im Falle der Registerarie des Leporello – zum Vorziehen einer mit intimer Damenwäsche bestückten Wäscheleine. Elvira, der Leporello zum Mitlesen seiner Arie das Büchlein in die Hand gedrückt hat, entdeckt an dieser Leine wohl auch ein Teil aus ihrer Wäschekammer: schnell entfernt sie es.

Die Lüneburger Sinfoniker musizierten unter der Leitung ihres Chefs Urs-Michel Theus präzise und solide, aber manchmal etwas zu laut. Flotte Tempi und Kürzungen bei den Rezitativen sowie die Streichung von „Nur ihrem Frieden“ führen im ersten Akt zu einer etwa 10-minütigen Verkürzung gegenüber der Normallänge. Im zweiten Akt wurde dann auch an drei Musiknummern die Axt angelegt, so dass die Gesamtdauer der Oper auf unter zweieinhalb Stunden gedrückt wurde. Die Kürzungen betreffen (dramaturgisch nachvollziehbar) die neunte Szene des zweiten Akts (viele neuere Inszenierungen fügen hier indes die dramaturgisch problematische Szene Leporello – Zerlina wieder an) sowie die scena ultima, von der nur der Moralgesang übrig bleibt. Im Finale des zweiten Akts erreicht das Orchester eine schöne dramatische Steigerung. Der kleine Haus-Chor des Theaters, verstärkt durch den Extrachor, alle in hübsche ländliche Kostüme gekleidet, war präzise einstudiert und zeigte dazu eine große Spielfreude. Bei den Sängern überragten Ulrich Kratz als Don Giovanni und Nico Wouterse als sein alter ego Leporello. Giovanni mit elegantem warmem Bariton, Leporello sehr stimmkräftig und etwas bissiger. Beide sangen perfekt textverständlich sowohl im Rezitativ als auch in den Arien. Sie enthüllten in der deutschen Übersetzung des Stücks von Georg Schünemann, bearbeitet von Peter Brenner, in ihrem verbalen Schlagabtausch das sozialkritische Potential des Stücks. Arthur Pivu sang mit kernigem Bass einen soliden Masetto und gab gleichzeitig den Komtur. Bei den Damen war das Bild etwas gemischt. Franka Kranais war eine sehr zierliche Donna Anna, leider textlich kaum zu verstehen; ihren stimmlichen Höhepunkt erreichte sie im „Ich grausam?“ Yaroslava Romanova, ebenfalls von reizender Bühnenpräsenz, gab eine sauber intonierende Zerlina, und Sonja Gornik mit ausladendem dunkel timbrierten Sopran die Donna Elvira, die ihr Spiel zwischen Rache und Liebe glaubhaft gestaltete. MaKenzie Gallinger wurde als Ottavio in ein übertrieben lächerliches weißes Rokoko-Kostüm gekleidet; auch benutzt er schon einen Gehstock. Stimmlich vermag er nicht zu überzeugen.

Alles in allem: eine überzeugende Inszenierung auf ansprechendem musikalischem Niveau. Das Publikum im leider nur zur Hälfte gefüllten Zuschauerraum dokumentiert seine Zustimmung zu dem Gesehenen durch herzlichen Applaus. Don Giovanni wird in Lüneburg bis Ende Mai noch sieben Mal gespielt.

Manfred Langer, 14.4.2012