www.operanationaldurhin.eu/

DIE VÖGEL

im stream – 10. Februar 2022

Unmögliches Regiekonzept

Die bekannteste Oper des umfangreichen Opern- und Konzert-Oeuvres von Walter Braunfels, „Die Vögel“, erlebte in nicht einmal einem halben Jahr drei bedeutende Neuinszenierungen. Nachdem das Werk schon im Sommer 2019 bei den Tiroler Festspielen Erl zu erleben war (Merker 08+09/2019), brachte die Bayerische Staatsoper München, noch in der Intendanz Bachler, im Oktober 2020 zum 100 Jahre-Jubiläum der Uraufführung, ebenfalls in München, eine Inszenierung von Frank Castorf heraus (Merker 12/2020). Birgit Meyer an der Oper Köln folgte mit einer äußerst interessanten Produktion von Nadja Loschky im Dezember (Merker 01 und 02/2022). Und nun ließ die Opéra national du Rhin in Strasbourg das Werk als französische Erstaufführung (!) durch den jungen US-amerikanischen Regisseur Ted Huffman unter der musikalischen Leitung von Aziz Shokhakimov neuinszenieren.

Und damit wäre man auch schon beim stärksten Teil dieser Produktion, der wahrlich exzellenten musikalischen Interpretation durch den jungen Shokhakimov mit dem Orchestre philharmonique de Strasbourg und dem Chœur de l'Opéra national du Rhin unter der offenbar ausgezeichneten Leitung von Alessandro Zuppardo. Diese Qualität von höchster Transparenz und Detailfreude in den einzelnen Gruppen ebenso wie bei den Soli und die Leuchtkraft der Braunfelsschen Partitur die hier, insbesondere im langen Dialog Hoffeguts mit der Nachtigall, zu hören ist, kommt nicht nur über den stream gut heraus. Sie wurde mir auch von Freunden, die in der Premiere waren, bestätigt. In der besagten Szene zwischen Hoffegut und der Nachtigall blüht sie in ihrer Lyrik regelrecht auf wie in Hector Berlioz‘ „Nuits d'été“. Mit Wagner und Richard Strauss geht Braunfels kritischer um. In der Begegnung zwischen der Nachtigall und Hoffegut ist unüberhörbar, dass er die Szenen zwischen Siegfried und dem Waldvogel (Wagner) und die Begegnung zwischen Ariadne und Dionysos (Strauss) korrigiert, indem er in jenes Zauberreich der Liebe zurückfindet wie es der ebenfalls von den Nazis gebannte Felix Mendelssohn im „Sommernachtstraum“ tat. Nur findet in Strasbourg leider kein „Zauberreich der Liebe“ statt wie zuletzt noch in Köln – aber dazu später. Der Dirigent Shokhakimov sagt in einem Interview, dass Walter Braunfels, dessen „Vögel“ er vorher noch gar nicht kannte, „the Master of orchestration“ sei, und er bewundert die verschiedenen Sprachen der Partitur, ihre facettenreiche Harmoniegebung sowie die vielen Modulationen. Auch für ihn ist der stärkste musikalische Moment der lange Dialog zwischen Nachtigall und Hoffegut.

Und damit wäre man auch schon beim stärksten Teil dieser Produktion, der wahrlich exzellenten musikalischen Interpretation durch den jungen Shokhakimov mit dem Orchestre philharmonique de Strasbourg und dem Chœur de l'Opéra national du Rhin unter der offenbar ausgezeichneten Leitung von Alessandro Zuppardo. Diese Qualität von höchster Transparenz und Detailfreude in den einzelnen Gruppen ebenso wie bei den Soli und die Leuchtkraft der Braunfelsschen Partitur die hier, insbesondere im langen Dialog Hoffeguts mit der Nachtigall, zu hören ist, kommt nicht nur über den stream gut heraus. Sie wurde mir auch von Freunden, die in der Premiere waren, bestätigt. In der besagten Szene zwischen Hoffegut und der Nachtigall blüht sie in ihrer Lyrik regelrecht auf wie in Hector Berlioz‘ „Nuits d'été“. Mit Wagner und Richard Strauss geht Braunfels kritischer um. In der Begegnung zwischen der Nachtigall und Hoffegut ist unüberhörbar, dass er die Szenen zwischen Siegfried und dem Waldvogel (Wagner) und die Begegnung zwischen Ariadne und Dionysos (Strauss) korrigiert, indem er in jenes Zauberreich der Liebe zurückfindet wie es der ebenfalls von den Nazis gebannte Felix Mendelssohn im „Sommernachtstraum“ tat. Nur findet in Strasbourg leider kein „Zauberreich der Liebe“ statt wie zuletzt noch in Köln – aber dazu später. Der Dirigent Shokhakimov sagt in einem Interview, dass Walter Braunfels, dessen „Vögel“ er vorher noch gar nicht kannte, „the Master of orchestration“ sei, und er bewundert die verschiedenen Sprachen der Partitur, ihre facettenreiche Harmoniegebung sowie die vielen Modulationen. Auch für ihn ist der stärkste musikalische Moment der lange Dialog zwischen Nachtigall und Hoffegut.

Immer mehr erinnern mich „Die Vögel“ nicht nur musikalisch, sondern auch inhaltlich und dramaturgisch an „Die Tote Stadt“ von Wolfgang Korngold. Ja, es gibt durchaus Anhaltspunkte, dass diese Oper der „Toten Stadt“ künstlerisch-qualitativ überlegen ist. So ist das Libretto fraglos besser, und „Die Vögel“ kommen bei einer viel stärker durchkomponierten Dichte auch ohne Sondernummern mit Ohrwurmcharakter wie dem Lied von Marietta und dem des Pierrot aus. Man findet bei der großen kompositorischen Authentizität auch keine Elemente von Giacomo Puccini und Richard Strauss.

Auch sängerisch wartet die Opéra national du Rhin mit großartigen Entdeckungen für das Braunfelssche Fach auf. Die Nachtigall von Marie-Eve Munger ist eine Offenbarung für diese lyrische mit viel Koloratur gespickte Rolle, die dem ganzen Stück gewissermaßen die menschliche Wärme einhaucht, die durch die Gebärden der Vögel in der Befolgung der Empfehlungen Ratefreunds, sich sogar über die Götter hinwegzusetzen und ihr ganz eigenes Reich zu gründen, verloren gehen. Munger stattet ihren Gesang mit feinster Technik aus, beweist große Kunst beim Wechsel aus der Mittellage in herrlich getragene Spitzentöne und strahlt überhaupt mit ihrem schönen Timbre große vokale Wärme aus. Tuomas Katajala, den ich vor einiger Zeit noch in Helsinki als ausgezeichneten Loge in Wagners „Rheingold“ hörte, ist ein Hoffegut mit kraftvollem Tenor, der aber etwas zu dramatisch für die Anlage der Rolle des Hoffegut erscheint. Das zeigt sich besonders in der Szene mit der Nachtigall, wo eine stärkere lyrische Akzentuierung wünschenswert ist. Gleichwohl meistert Katalaja die Herausforderungen der schwierigen Partie sehr gut. Cody Quattlebaum ist der total gegensätzlich angelegte Ratefreund mit einem bestens geführten Bariton und ausnehmend guter Diktion, sowie höchst engagierter Darstellung. Christoph Pohl begeistert als ebenso stimm- wie persönlichkeitsstarker Wiedehopf, eine echte Luxusbesetzung für diese Rolle! Hier klingt schon der „Rheingold“-Wotan durch, wenn nicht mehr… Josef Wagner singt den Prometheus mit einem in dieser Rolle eher ungewohnten lyrischen Ansatz mit seinem klangvollen und bestens geführten Bariton. Er scheint die Vögel mehr durch die Vernunft der Worte als durch deren drastische Artikulation (zurzeit ja leider wieder sehr relevant) von ihrem verhängnisvollen Fehltun abhalten zu wollen. Julie Goussot ist ein Zaunschlüpfer mit kräftiger, leuchtender Soprankultur und aufgewecktem Spiel, wie halt Zaunschlüpfer sind, auch wenn es hier nichts zu schlüpfen gibt. Antoin Herrera-López Kessel ist ein Adler mit kultiviertem Bass, und auch der Rabe von Daniel Dropulja singt einen guten Raben. Schließlich kommt Zeus hier im Feingliedrigen persönlich vorbei! Young-Min Suk macht das in von der Regie geforderter bürokratischer Genauigkeit, vom Blatt ablesend, damit auch ja keine Silbe seiner Warnung verloren gehe…

Und damit wären wir bei der Inszenierung von Ted Huffman in den Bühnenbildern von Andrew Lieberman und den Kostümen von Doey Lüthi sowie dem Lichtdesign von Bernd Purkrabek. In ungewohnter Weise, gerade bei einer Neuinszenierung, behandele ich sie am Schluss, weil sie mit Abstand der schwache und dem Thema nicht gerecht werdende Teil dieser „Vögel“-Produktion ist. Ich frage mich wirklich, wie intensiv der junge US-amerikanische Regisseur sich in den europäischen Wertekanon und die europäische Kulturgeschichte bis in die Zeit von Aristophanes um 400 v. Chr. hineinversetzt hat, und die Essenz oder das verstanden hat, was Walter Braunfels mit den „Vögeln“, die er ja vor und nach dem 1. Weltkrieg schrieb, zum Ausdruck bringen wollte. Huffman und Lieberman siedeln die Vogelwelt in einem hochmodernen Großraumbüro des späten 20. Jahrhunderts an, als es ihrer Meinung eine Hinwendung zu einer „hyperkapitalistischen Gesellschaft“ gab, die sich auch im Stile der Architektur wie Wolkenkratzern und Ähnlichem artikulierte (obwohl die in vielen Großstädten schon viel früher standen) und in der sich die Menschen, die dort arbeiten müssen, entfremdet oder gar entmenschlicht fühlen.

Damit stellt er die Idee der „Vögel“ völlig auf den Kopf! Denn es sind ja gerade Hoffegut und Ratefreund, die sich in ihren Großstädten, aus welchen Gründen auch immer, möglicherweise auch wegen der Arbeitsbedingungen in Wolkenkratzer-Großraumbüros, auf den Weg in die Vogelwelt machen, um eine anderen Lebensstil kennenzulernen und diesen vielleicht zu übernehmen. Aber genau diese Vögel leben als graue Büro-Hengste genau das Leben wie in der Großstadt, aus der die beiden kommen - und schlimmer noch: Bei Huffman sind Hoffegut und Ratefreund von Beginn an gleich Teil des Büropersonals. Völlig unverständlich also, wie sie hier etwas Neues kennen lernen können. Ja, selbst Prometheus ist schon da, gleich zu Beginn, als Einsammler der Papierabfälle, eine Rolle, die er im Finale, wo er längst auf Nimmerwiedersehen verschwunden sein sollte, auch wieder ausübt. Widersprüchlich auch zu Huffmans Konzept, dass die Vögel nach dem Sturm dieses Büro genauso wieder aufbauen wie gehabt. Sie haben also nichts, aber auch gar nichts verstanden, obwohl man nach der herrlichen Ode an Zeus doch etwas ganz anderes erwarten kann und auch müsste! Sogar Hoffegut und Ratefreund blättern Papiere und setzen sich wieder an ihre Schreibtische, obwohl zumindest der erste sich durch den Kontakt mit der Nachtigall doch stark verändert hat. Mit diesem Zusammenfall von Endogenität der Vogelwelt einerseits und Exogenität der beiden Menschen hat Huffman die zentrale Achse des ganzen Stücks ausgehebelt und mit der Banalisierung der Büroästhetik auch die so großartige Metaphorik der Vogelwelt für so viele andere Verhaltensweisen als jenen der Menschen nivelliert. Dass auch noch Zeus als Oberbürokrat persönlich erscheint, schlägt dem Fass am Ende den Boden aus. Es ließe sich nach vieles andere sagen, so die skurrile Eier-Produktion bei der Taubenhochzeit (nun doch auf einmal etwas Vogelartiges!), aber das soll hier reichen. Die Choreografie von Pim Feulings trägt mit ihren teilweise wirren Verrenkungen und Blättergezappel als Gewitterdarstellung auch nicht unbedingt zur einer erträglichen Dramaturgie bei. Immerhin könnte man die allerdings eher spastisch oder epileptisch wirkenden Verrenkungen des jungen Tänzers Toon Lobach zum Monolog der Nachtigall als Darstellung des von ihr getöteten Sohnes Itys interpretieren. Dafür tanzt er aber viel zu lange und tritt später auch noch unter den Büroangestellten auf. Also, es passte hinten und vorne nicht!

Der Eindruck, der von dieser Produktion aber auch bleibt, eben wegen der großartigen musikalischen Interpretation und des ausgezeichneten Sängerensembles der Opéra national du Rhin ist die Tatsache, dass „Die Vögel“ von Walter Braunfels sozusagen „unkaputtbar“ sind. Es ist zu hoffen, dass andere Bühnen nun folgen werden.

Fotos: Klara Beck

Klaus Billand/10.3.2022

www.klaus-billand.com

PARSIFAL

Premiere am 26. Januar 2020

Ideenvielfalt und Deutungsschwere

An der Opéra du Rhin de Strasbourg wählte der ausgerechnet mit dem „Parsifal“ erstmalig Wagner inszenierende Japaner Amon Miyamoto einen äußerst komplexen und manches Rätsel aufgebenden Interpretationsversuch mit großer Detailbegeisterung. Er greift die Japan-Begeisterung der nicht nur in Straßburg sehr beliebt gewesenen, aber im letzten Jahr nach schwerer Krankheit verstorbenen ex-Intendantin Eva Kleinitz auf und reichert seine Lesart und Inszenierung des Weltabschiedswerks Wagners mit so vielen Ideen und Überzeugungen an, dass auch dem einigermaßen erfahrenen Wagner-Reisenden erst der Blick in ein zwar nicht ganz aufschlussreiches, aber offenbar für erforderlich gehaltenes Interview mit dem Regisseur im Programmheft hilfreich war. Kleinitz hatte ihn nach einer erfolgreichen Produktion von „Le Pavillon d‘or“ 2018 für eine weitere Oper nach Straßburg eingeladen und sagte erst später, dass es „Parsifal“ sein sollte. Sie fügte hinzu: „Machen Sie ihn, wie Sie wollen!“ Er hat es getan.

Es geht gleich schonmal unverständlich los: Während ein junger Bursche sich mit einem vor dem Spiegel ausziehenden Mädchen prügelt - es ist sogar ein Messer im Spiel - wobei einem Porzellan-Schwan (!) an der Wand der Hals abgeschlagen wird, suizidiert sich ein älterer Man draußen am Fenster der Hütte. Nachdem der Bursche und das Mädchen verschwunden sind, taucht eine unscheinbare Frau mit Taschenlampe auf und sucht etwas. Später werden wir erkennen, dass es sich bei dem älteren Mann um Parsifals Vater Gamuret handelt, der sich nach dem Kampf das Leben nahm, und bei der suchenden Frau um Herzeleide, die nach ihrem verlorenen kleinen Sohn Parsifal Ausschau hält und das unter verschiedensten Bedingungen noch den ganzen Abend tun wird. Wer sich da stritt, kann damit nur Parsifal und Kundry gewesen sein, aus einem früheren Leben, denn nun wird es tatsächlich asiatisch und damit buddhistisch. Miyamoto setzt Gamuret als Reinkarnation des Amfortas sowie Herzeleide als Reinkarnation der Kundry in Szene. Indem Parsifal das ganze Leiden der Menschheit - hier symbolisiert mit der offenen Wunde des Amfortas - auf sich nimmt und um ihre Erlösung sucht, hält Miyamoto den durch Torheit Wissenden für eine buddhistische Figur. Da ist sicher einiges dran, denn Wagner war die sich nicht zuletzt - neben dem Heidentum - auch auf den buddhistischen Kosmos bezogene religiöse Universalität des „Parsifal“ ja ein großen Anliegen trotz der vornehmlich christlichen Symbolik mit Kreuz, Gral, Lanze und Karfreitagszauber.

Der Komplexität der auch dramaturgisch dargestellten Reinkarnation hätte es aber gar nicht bedurft, wenn man einen etwas profaneren, aber viel bedeutenderen Gedanken aufgreift, den Miyamoto in seinem Interview äußert. Mit der Mutter, die bis zum Schluss ihr Kind sucht, möchte er zeigen, dass es viel wichtiger ist als die Erlösung an sich zu suchen, die Liebe zu seinen Nächsten und Mitmenschen zum Ausdruck zu bringen. Er will damit zeigen, dass es sich auch im „Parsifal“ um sehr menschliche Aspekte handelt und dieser damit gar nicht weit von unserer Realität entfernt ist. Damit kann man doch gerade heute viel mehr anfangen. Und es ist wirklich rührend, wie Herzeleide in den oft rotierenden Bühnenbildern von Boris Kudlicka herumirrt, die im Zentrum des Geschehens ein Gemälde-Museum zeigen, das unter dem Titel „Menschlichkeit“ (Humanité) firmiert. Hier hängen dann aber doch ausschließlich Gemälde mit christlichem Content, also Jesus-Darstellungen am Kreuz sowie in vielen weiteren Formen und Facetten, die Spitze der Longinus-Lanze, oder der Gral. Erst später kommt ein Gemälde zur Natur, doch dazu gleich.

Zunächst ist noch Miyamotos Auffassung nachzugehen, dass der „Parsifal“, wie Wagner es selbst zu seinem Bühnenweihfestspiel sowie zu seiner unkomponierten Oper „Die Sieger“ schrieb, essenziell das Thema der Erlösung der Frau aufgreife. So sagt der Regisseur ausdrücklich, dass er die Erlösung der Frau in den Mittelpunkt seiner Inszenierung gestellt habe und zitiert verständlicherweise Kundry, die die schwere Sünde beging, sich über Jesus am Kreuz zu mokieren, dann aber durch die Mitleidstat Parsifals, des „reinen Toren“, vom Fluch erlöst wird. Miyamoto geht sogar so weit zu sagen, dass er Kundry mit Eva Kleinitz assoziiert habe - in diesem Kontext nicht unbedingt nachvollziehbar - und damit ihr seine Inszenierung widmete, das nun vollkommen verständlich. Eva habe im Hinblick auf die Erlösung der Frau offenbar sehr seine Idee geschätzt, die erlöste Kundry am Schluss als weißen Engel vom Bühnenboden ein- und wieder entschweben zu lassen, was aufgrund der Publikumsreaktionen in meiner Nähe wohl nicht verstanden wurde und auch recht skurril wirkte.

In einem dritten Konzeptstrang thematisiert der Regisseur die - ja nicht nur - japanische Überzeugung, dass der Mensch eins ist mit der Natur. Diese wünscht sich Harmonie. Das ostasiatische Land ist bekanntlich starken Natureinflüssen ausgesetzt. Man denke nur an die Erdbeben. Miyamoto bringt einen zumindest für den Nomalbesucher nicht erklärbaren Affen in die Handlung, eine Mischung aus Schimpanse und Orang-Utan, aber als Zweibeiner. Er ist Symbol der Natur, mit Referenz an das sog. Ramayana des Hinduismus zu verstehen, wo der Affengott die Vergöttlichung der Naturphänomene symbolisiert sowie eine mysteriöse Macht, die sich hinter ihnen verbirgt. Damit spricht der Regisseur, konkreter betrachtet, das durchaus relevante Phänomen an, dass der Mensch in seiner Evolution immer mehr den Kontakt zur Natur verloren hat und sich nur noch voll und ganz auf seine eigenen Kräfte verlässt. Der Affe führt hingegen Parsifal wieder in die Unschuld zurück, er leitet ihn - tritt zum ersten Mal auf, als dieser den Speer zu „Den heil ‘gen Speer, ich bring ihn euch zurück“ im 3. Aufzug hebt. Und damit wird auch die Verbindung zum einzigen Bild in der Ausstellung hergestellt, welches keine christlichen Themen anspricht, das Gemälde eines wilden grünen Dschungels. Schon die Kinder, die Miyamoto im 1. Aufzug durch das Museum wandern lässt, standen verwundert vor ihm.

In einem dritten Konzeptstrang thematisiert der Regisseur die - ja nicht nur - japanische Überzeugung, dass der Mensch eins ist mit der Natur. Diese wünscht sich Harmonie. Das ostasiatische Land ist bekanntlich starken Natureinflüssen ausgesetzt. Man denke nur an die Erdbeben. Miyamoto bringt einen zumindest für den Nomalbesucher nicht erklärbaren Affen in die Handlung, eine Mischung aus Schimpanse und Orang-Utan, aber als Zweibeiner. Er ist Symbol der Natur, mit Referenz an das sog. Ramayana des Hinduismus zu verstehen, wo der Affengott die Vergöttlichung der Naturphänomene symbolisiert sowie eine mysteriöse Macht, die sich hinter ihnen verbirgt. Damit spricht der Regisseur, konkreter betrachtet, das durchaus relevante Phänomen an, dass der Mensch in seiner Evolution immer mehr den Kontakt zur Natur verloren hat und sich nur noch voll und ganz auf seine eigenen Kräfte verlässt. Der Affe führt hingegen Parsifal wieder in die Unschuld zurück, er leitet ihn - tritt zum ersten Mal auf, als dieser den Speer zu „Den heil ‘gen Speer, ich bring ihn euch zurück“ im 3. Aufzug hebt. Und damit wird auch die Verbindung zum einzigen Bild in der Ausstellung hergestellt, welches keine christlichen Themen anspricht, das Gemälde eines wilden grünen Dschungels. Schon die Kinder, die Miyamoto im 1. Aufzug durch das Museum wandern lässt, standen verwundert vor ihm.

Im Finale wird es tatsächlich zu einem Dschungel, in das der Affengott Parsifal entführt - zurück also in die Natur, aus der der Mensch bekanntlich kommt, völlige Reinheit, losgelöst von allen Gralsverpflichtungen, Stammes- oder Sektenzwängen. Gleichzeitig findet Herzeleide ihren kleinen Sohn wieder, der Parsifal immer begleitete, sich in den Speer Klingsors warf, um ihn zu retten, und im Karfreitagszauber wieder zum Leben erwachte. Das war letztlich doch beeindruckend und eine ganz neue Interpretation, wenn auch erst nach Lektüre des Interviews ex post verständlich. Miyamoto verbindet also durchaus eindrucksvoll Mystik mit Realität. Das Ganze wird immer wieder auf eine universal-kosmische Dimension gehoben, indem man ins All fährt, die blaue Erde, Planeten und Sternnebel sieht, um dann kurz darauf wieder auf die Erde gezoomt zu werden - ein nicht ganz neuer, aber stets wirksamer Regieeinfall.

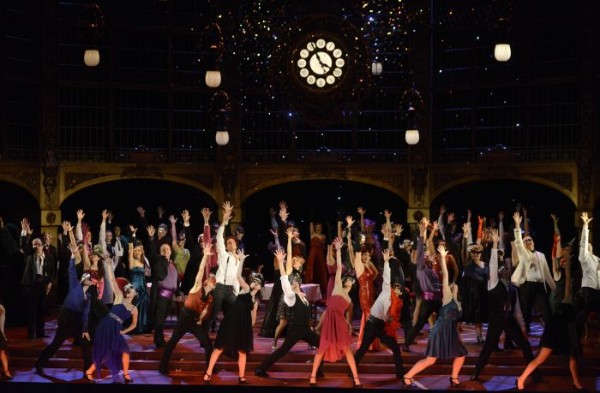

Natürlich fehlen noch ein paar Worte zur Zauberwelt Klingsors. Er tritt zu Beginn des 2. Aufzugs als Museumsdirektor auf und will Herzeleide nicht einlassen, aus einfachem Grund: Auf der Hinterseite hat er sein Überwachungssystem mit mehreren Monitoren installiert und drei dunklen Schergen, die auf Befehl die völlig verängstigte Kundry aus einer tristen Betonnische unten nach oben zerren. Modernste IT-Instrumente, die Schergen werden dennoch mit Schwertern losgeschickt - etwas albern. Eine Brutalo-Nummer mit Kundry folgt und dann ein ansprechender Zaubergarten in Moulin Rouge-Ästhetik mit einer großen Orchidee im Zentrum. Die Choreografie der attraktiven Blumenmädchen ist ebenso ansprechend wie die auch sonst passende und teilweise fantasievolle Kostümierung durch Kaspar Glarner. Gurnemanz sieht allerdings aus wie ein klassischer Jesus auf Prediger-Tour. Felice Ross schafft immer wieder treffliche Beleuchtungsmomente, um die oft wechselnden Bühnenbilder ins dramaturgisch gerechte Licht zu setzten.

Noch ein Wort zur Gralserhebung im 1. Aufzug. Hier verschwinden die Museumsbilder und machen Platz für dunkle Vitrinen mit Torsi und Extremitäten des ans Kreuz geschlagenen Jesus, also wieder ausschließlich christliche Elemente, wobei Miyamoto durchaus richtig betont, dass Wagner das Wort „Christ“ nicht einmal im Text bringt. Wieder einmal muss sich der arme Amfortas zum Blutabzapfen anstechen lassen. Das bürgert sich mittlerweile immer mehr ein und hat eigentlich mit der Geschichte nichts zu tun, denn Amfortas ist nicht der Gekreuzigte. Dieser ist auch keiner Kundry verfallen, der Amfortas erst viel später zum Opfer wird und dabei den Speer verliert, welcher das Blut Jesu wiederum lange davor strömen ließ. Zudem fehlt den Gralsrittern der Speer, denn den Gral - mit dem Blut - haben sie ja! Ich vermute eher, dass Regisseure diese Blutszenen wegen ihrer Leidenshärte und Optik spannend finden und sie deshalb inszenieren. Zuletzt fallen mir dazu ein: Lombardero in Buenos Aires, Laufenberg in Bayreuth, nun Miyamoto in Straßburg und vor ein paar Tagen auch Vick in Palermo. An Skurrilität kommt in Straßburg hinzu, dass der schon wie eine Leiche aussehende Titurel das Blut des Amfortas auch noch trinkt…

Lange Rede kurzer Sinn: Was Miyamoto hier zeigte, reichte für mehrere „Parsifal“-Inszenierungen und wirkte aufgrund sich teilweise überlagernder Themen auch dramaturgisch nicht durchgehend konsistent und bisweilen unverständlich. Dennoch waren interessante Ansätze zu sehen. Man kann dem Regisseur sicher nicht Fantasielosigkeit unterstellen, allenfalls eine sicher gut gemeinte Übermotivation bei seiner ersten Wagner-Arbeit.

Unter den Sängern ragten für mich insbesondere Thomas Blondelle als Parsifal und Markus Marquardt als Amfortas hervor. Der jung wirkende Tenor überzeugt wegen seines emphatischen Spiels durch ein starkes Charisma bei den komplexen Anforderungen, die von der Rolle des Titelhelden hier verlangt werden. Zudem besitzt sein Tenor starke Ausdruckskraft, Substanz und auch immer wieder schöne tenorale Momente, auch ein gutes Legato. Im Wagner-Fach hat er bereits den David, Erik, Loge und Claudio („Liebesverbot“) gesungen, und ich bin mir sicher, er wird hier seinen weiteren Weg gehen können. Markus Marquardt ist schon lange auch als guter Wagner-Sänger bekannt und singt den Amfortas mit klangvollem Bassbariton bei bester Diktion und mit guten Höhen. Seine Darstellung der Rolle macht alle drei Auftritte zu starken Momenten des Abends.

Ante Jerkunica bringt für den Gurnemanz ein enormes Bassvolumen auf die Bühne, welches aber meines Erachtens eines gewissen Schliffs bedarf. Die Stimme klingt bisweilen etwas harsch, und es mangelt an Sanftheit und Wärme für diese Rolle. Christianne Stotijn singt die Kundry mit einer leuchtenden und facettenreichen Mittellage bei guter Diktion, stößt vokal bei den dramatischen Momenten jedoch an ihre Grenzen, wo auch ein gewisses Vibrato hörbar wird. Darstellerisch ist sie sehr überzeugend und offenbart viel Empathie mit Parsifal und dem Kind. Konstantin Gorny gibt einen imposanten Titurel, vor allem darstellerisch. Simon Bailey ist ein energischer, finsterer Klingsor mit resolutem Spiel und einem prägnanten, eher hellen Bassbariton.

Unter den Nebenrollen kommen viel Sänger aus dem Openstudio der Opéra nacional du Rhin, so Gautier Joubert als 2. Gralsritter, Claire Péron als 2. Knappe und 5. Blumenmädchen, Tristan Blanchet als 3. Knappe, Thomas Kiechle als 4. Knappe und Julie Goussot als 4. Blumenmädchen. Sie alle, ebenso wie Moritz Kallenberg als 1. Grasritter, Michaela Schneider als 1. Knappe, Francesca Sorteni als 1. Blumenmädchen, Anais Yvoz als 2. Blumenmädchen, Marta Bauzà als 3. Blumenmädchen und Michaela Schneider als 6. Blumenmädchen und Stimme aus der Höhe machten ihre Sache gut bis sehr gut. Eine großartige Leistung ließen der Chor der Opéra nacional du Rhin unter der Leitung von Alessandro Zuppardo und der Chor der Opéra de Dijon unter der Leitung von Luciano Biblioni hören.

Unter den Nebenrollen kommen viel Sänger aus dem Openstudio der Opéra nacional du Rhin, so Gautier Joubert als 2. Gralsritter, Claire Péron als 2. Knappe und 5. Blumenmädchen, Tristan Blanchet als 3. Knappe, Thomas Kiechle als 4. Knappe und Julie Goussot als 4. Blumenmädchen. Sie alle, ebenso wie Moritz Kallenberg als 1. Grasritter, Michaela Schneider als 1. Knappe, Francesca Sorteni als 1. Blumenmädchen, Anais Yvoz als 2. Blumenmädchen, Marta Bauzà als 3. Blumenmädchen und Michaela Schneider als 6. Blumenmädchen und Stimme aus der Höhe machten ihre Sache gut bis sehr gut. Eine großartige Leistung ließen der Chor der Opéra nacional du Rhin unter der Leitung von Alessandro Zuppardo und der Chor der Opéra de Dijon unter der Leitung von Luciano Biblioni hören.

Der Lette Marko Letonja dirigierte das Orchestre philharmonique de Strasbourg mit getragenen Tempi in den Randaufzügen und gut dosierter Dynamik im Mittelaufzug. Er konnte mit seiner großen Kenntnis des Werks ein transparentes und facettenreiches Klangbild erzeugen, welches auch die gute Wagnererfahrung und große musikalische Qualität des Straßburger Orchesters in der wunderschönen Opéra du Rhin, die letztes Jahr von der „Opernwelt“ zum Opernhaus des Jahres gewählt würde, einmal mehr unter Beweis stellte. Dabei kam diesem „Parsifal“ wiederum die wunderbare Akustik des Hauses zugute. Starker und langer Beifall.

Fotos: Klara Back

Klaus Billand/20.3.2020

www.klaus-billand.com

Straßburg und Karlsruhe:

Herbst-Konferenz von OPERA EUROPA „Building Bridges“ oder: Wie es mit der Oper weitergeht/weitergehen könnte… – 24.-27. Oktober 2019

Hier geht es zum ausführlichen Konferenzbericht von Klaus Billand

PARSIFAL

Neuproduktion an Opéra du Rhin Straßburg,

Besuchte Vorstellung am 01. Februar 2020

Die Neu-Inszenierung des „Parsifal“ von Amon Miyamoto geht den Fragen nach, wie die Geschichte auf ein Kind wirkt und was Parsifal mit der heutigen Welt zu tun haben könnte.

Bereits im Vorspiel ist ein Junge mit seiner Mutter zu sehen. Der Junge ist wie der später auftretende Parsifal gekleidet und begleitet diesen durch die Handlung. Er beobachtet, wie seine Mutter sich vor einem Spiegel selbst befriedigt und reagiert darauf traumatisiert. Ein Sinnbild für Beziehungen, die sich verändern.

In dem Museum „Geschichte der Menschheit“ spielt die Rahmenhandlung. Gurnemanz und dessen Knappen wirken in ihren altertümlichen Tuniken den zahlreichen historischen Altarmalereien entsprungen, die es dann auch zahlreich auf der Bühne zu betrachten gibt. Die Passion Christi wird auf den Bildtafeln abgebildet, Synonym für das Leiden des Amfortas und auch für die Erzählung Kundrys.

Parsifal wirkt wild, unbeherrscht. Die Welt der Gralsritter ist finster. Die Ritterschaft trägt unterschiedliche Kampfkostüme aus verschiedenen Zeitepochen. Titurel steht drohend und mahnend, als lebende Körperwelt-Skulptur, allgegenwärtig hinter seinem Sohn. Immer wieder gelingen hier magische Bildmomente. Blautöne dominieren und plötzlich segeln langsam vereinzelte Schwanenfedern, perfekt als Flammen ausgeleuchtet, zu Boden.

In Pink- und Violett, als übergroße Orchidee ist dann das Labyrinth von Klingsor gehalten, der seinen Zaubergarten als Überwachungsstaat führt und das Museum überwacht. Am Ende des zweiten Aufzuges stirbt das Kind (der „kleine Parsifal“...). Parsifal wird es am Ende des Werkes wieder aufleben lassen. Und....es gibt einen Affen auf der Bühne als hinduistisches Symbol Hanuman, in welchem der Affe als der Sohn der Gottheit Shiva gilt.

Miyamoto bietet unendlich viele Bildeindrücke, die der Musik allerdings immer wieder die Aufmerksamkeit streitig machen. Er zeigt viele Erzählstränge, die sich nicht immer schlüssig erklären. Seine Inszenierung bleibt mehr eine bunt wilde Assoziation mit letztlich zu vielen Erzählsträngen, die nicht zu Ende geführt werden. Auch stört die Unsitte, Vorspiele zu inszenieren, empfindlich das musikalische Geschehen. Somit ist es eine rätselhafte Inszenierung für dieses nicht so leicht zu entschlüsselnde Werk.

Es ist vor allem ein „Parsifal“ der starken Bilder, woran Boris Kudlicka (Bühnenbild), Kaspar Glarner (Kostüme), Felice Ross (Licht) und Bartek Macias (Video) großen Anteil haben.

Ein großes Lob an die Bühnentechnik des Theaters, die die ständigen Bildwechsel perfekt realisierten. Ebenso überzeugte die Qualität der Beleuchtung und der Videoeinspielungen.

Die musikalische Realisierung war als Gesamteindruck eine ambivalente Erfahrung.

Herausragend bei den Solisten war die ausgezeichnete Textverständlichkeit. Selten ist in einer Parsifal-Produktion nahezu jedes Wort zu verstehen. In dieser Produktion wurde diese herausragende Qualität gewährleistet.

Als Kundry war Christianne Stotijn zu erleben. Mit dunkler Mezzostimme bot sie viele klangliche Facetten. Sie spürte jeder Textnuance nach und es war immer zu spüren, dass ihr die Aussage wichtig war. Nur leider wurde der zweite Aufzug ein stimmlicher Offenbarungseid! So viele Mezzosoprane sind mit den Höhen überfordert. Und so war es auch hier. Am Beginn des Duettes mit Parsifal irritierte ein gewaltiges Tremolo im Ausruf „Parsifal“. Immer wieder verengte sich die Stimme in der Höhe, klang z.T. schrill. Das hohe h bei „und lachte“ wurde von ihr kurz angesungen. Aber am Ende des Aufzuges, musste sie bei „Irre, irre“ die tiefe Variante singen und das abschließende hohe h bei „Geleit“ blieb sie schuldig. Es ist hoch bedauerlich, dass ihr derart stimmliche Grenzen gesetzt waren, denn ihre Textbehandlung und ihr Ausdruck gerieten vorbildlich.

Den Parsifal an ihrer Seite gab Thomas Blondelle. Darstellerisch sehr präsent stürzte er sich mit Übereifer in seine Rolle, so dass manche Szenen etwas überdreht wirkten. Stimmlich ist der Parsifal für ihn als lyrischer Tenor eine Grenzpartie. Er erreichte alle Töne, wenngleich bei den wenigen Spitzentönen, die Stimme etwas ihren Fokus verlor. Dazu musste er sich sichtbar sehr anstrengen. Sein Forcieren war m. E. nicht notwendig, denn die Stimme trug gut im Opernhaus. Und es wäre traurig, wenn dieser so intelligente Sänger früh Schaden an seiner Stimme nehmen würde. Denn auch für ihn gilt, was seine Partnerin auszeichnete: jederzeit wusste er, was er sang und wie er seine superbe Textverständlichkeit für klare Ausdrucksmomente nutzte. So wurde sein Entwicklungsprozess überdeutlich erlebbar und dadurch entsprechend berührend.

Prägende Gestalt war der Gurnemanz von Ante Jerkunica. Mit bester Textverständlichkeit spürte auch er jeder Nuance nach und machte die langen Erzählungen zum Hörerlebnis. Dazu wirkte die Stimme im Volumen völlig unbegrenzt und autoritär. Lediglich mancher Ton in der Höhe wirkte noch etwas erkämpft. Aber diese Partie ist ohnehin eine Lebensaufgabe und Jerkunica muss bereits jetzt zu den ersten Rollenvertretern gezählt werden. Spannend waren auch seine mimischen Reaktionen und seine hohe Präsenz auf der Bühne.

Zwiespältig geriet der Amfortas von Markus Marquardt. Zwar konnte er alle Töne bis zum hohen g abrufen. Allerdings war seine Intonation mitunter etwas abenteuerlich, die Töne wirkten zuweilen von unten angesungen. In den großen Ausbrüchen „Erbarmen“ reichte die stimmliche Energie nicht aus, um die Erschütterung zu artikulieren. Zu kurz gesungen und zu wenig stimmliche Expansion war hier zu vernehmen.

Charakteristisch agierte Simon Bailey als Klingsor, nur das Dämonische ging ihm völlig ab. Sein Gesang wirkte sehr schneidig und war immer sehr gut zu verstehen.

Prachtvoll in der bassigen Dominanz zeigte sich Konstantin Gorny als Titurel. Ausgezeichnet waren die Nebenrollen besetzt.

Die vereinigten Chöre der Opéra du Rhin und der Opéra Dijon hatte Chordirektor Alessandro Zuppardo sehr gut auf ihre komplexe Aufgabe vorbereitet. Sauber in der Intonation und klar in der Textverständlichkeit. Lediglich der Damenchor klang zuweilen etwas dünn und inhomogen im Klang.Völlig begeistern konnte hingegen der Kinderchor in der Einstudierung von Luciano Bibiloni.

Musikdirektor Marko Letonja hat bereits einige Erfahrung mit dem Werk Richard Wagners. Unlängst leitete er komplette „Ring“-Zyklen am königlichen Opernhaus Stockholm. Nun also sein Debüt mit Wagners Schwanengesang „Parsifal“. In Straßburg muss Letonja Kompromisse hinnehmen. Der Orchestergraben ist zu klein und so kann diese Einstudierung nur mit einer kleinen Streicherbesetzung gespielt werden.

Letonja ist ein Dirigent, den es erkennbar nach vorne drängt. Völlig souverän war er der ruhende Pol des Abends. Vorbildlich seine Zeichensetzung, die nicht nur den Sängern jeden Einsatz gab, sondern auch den Chor großartig abphrasierte. So waren dann die Endsilben immer synchron zu vernehmen.

Das Weihevolle trat bei seinem Dirigat hingegen völlig in den Hintergrund. Somit stand sein Dirigat eher der Lesart nahe, wie es die Parsifal Dirigenten Herbert Kegel und Rafael Kubelik formulierten. Seine Tempi waren zumeist flott, jedoch niemals überhetzt, der Orchesterklang war erkennbar sehr auf Transparenz bedacht. Selbst in den Verwandlungsmusiken scheute Letonja das große Auftrumpfen. Somit fehlten dann dieser Interpretation aber zu deutlich das Kantige und Schroffe. Zu berücksichtigen ist dabei aber auch die begrenzte Kapazität des Orchestergrabens. Die Orchestermitglieder sitzten darin sehr beengt. Manchmal mögen es auch solche Beweggründe sein, die einen klanglichen Kompromiss notwendig machen.

Somit war alles erkennbar dem Wohlklang verpflichtet. Die dynamische Balance war dafür ausgezeichnet, so dass die Sänger immer gut zu hören waren.

Aber dennoch: es war ein Dirigat, dem die klanglichen Konturen, die Ecken und Kanten abgingen. Somit ordnete sich die musikalische Leitung zu sehr dem szenischen Konzept unter, was sehr bedauerlich war. Es wäre spannend, Letonjas Dirigat unter akustisch günstigeren Bedingungen zu erleben

Das Orchestre Philharmonique de Straßburg hat seit der Amtszeit von Letonja zu einer hohen Spielkultur gefunden. Selten dürfte es heutzutage einen Orchesterklang in der Wagner Interpretation geben, der derart Hand in Hand mit den Sängern geht. Das Orchester achtete hörbar auf die Sänger. Zudem agierte es äußerst kultiviert und ausdauernd. Die Intonation war tadellos und vor allem die zahlreichen Soli, z.B. die Trompete im Vorspiel, gerieten berührend. Hier war auch bei dem gelungenen, heiklen Unisono Beginn der Streicher zu spüren, wie gut das Orchester aufeinander hörte.

Das Publikum folgte mit Spannung und spürbarer Anteilnahme der Vorstellung. Am Ende gab es reichen Beifall für alle Beteiligten.

Dirk Schauß, 3. Februar 2020

Bilder (c) ONdR

Jacques Offenbach

BARKOUF OU UN CHIEN AU POUVOIR

13. Dezember 2018

Neue Rarität im Offenbachjahr: ein Hund als Herrscher – Wiederentdeckung & Erstaufführung seit 1860!

Zum Offenbachjahr – worüber im Merker schon ausführlich berichtet - gibt es in Frankreich ein Menü von Raritäten, das dem notorischen Feinschmecker aus Paris sicher gut gemundet hätte. Nach der französischen Erstaufführung der „Rheinnixen“ in Tours, bringt die durch Eva Kleinitz intelligent geführte Opéra du Rhin in Zusammenarbeit mit der Oper Köln die weltweite Erstaufführung einer Oper, die seit ihrer Uraufführung in Paris 1860 nie wieder gespielt wurde und die seit 1887 als verschollen galt. Dem schon öfters zitierten Offenbach-Spezialisten Jean-Christophe Keck ist es nun in mühseligster Kleinstarbeit gelungen die Partitur (so weit wie möglich) zu rekonstruieren, damit sie nun hoffentlich auf vielen Bühnen wieder zum Leben erweckt werden kann. „Barkouf“ war kein unwichtiges Werk für Offenbach, denn es war sein erster Auftrag für die Opéra Comique, das Haus in das er immer hinwollte und in dem für ihn als Komponisten immer wieder etwas schiefging.

Als Offenbach 1859 den Kompositionsauftrag für „Barkouf“ bekam, war er schon ein überaus erfolgreicher Komponist. „Orphée aux Enfers“ war nach der Premiere gleich 227 Mal gespielt worden und Offenbach wurde daraufhin in einem Male die französische Staatsbürgerschaft und gleich dazu auch noch die „Légion d’honneur“ verliehen. Der neue Intendant der Opéra Comique, Alfred Beaumont, ging also kein großes Risiko ein, indem er diesen neuen Erfolgskomponisten an sein ehrwürdiges Haus einlud. Doch da Offenbach in den feineren Kreisen immer noch als anrüchig galt – „Orphée aux Enfers“ würde erst ab 1970 an der Opéra Comique gespielt werden -, bekam er mit dem Auftrag auch gleich ein Libretto des allgemein anerkannten Eugène Scribe, der angeblich immer ein dickes Dutzend Stücke in seiner Werkstatt vorrätig hatte. Eigentlich war „Le Sultan Barkouf“ für den Komponisten Louis Clapisson vorgesehen, doch nun ging es an Offenbach, der gleich beim ersten Lesen monierte, dass die weibliche Hauptrolle viel zu viel zu singen hätte und besser in zwei geteilt werden könne.

Scribe empfand diese Bitte als eine Frechheit, was zu einer Serie von halbherzigen Kompromissen führte. Die Rolle wurde in zwei geteilt, die gerissene Verführerin Maïma wurde ein Sopran und der Unschuldsengel Balkis ein Mezzo – eigentlich wäre es umgekehrt typengerechter gewesen. Die beiden Sängerinnen stritten sich schon in der ersten Probenwoche, doch in einem Punkt waren sie sich einig: den „vulgären“ Offenbach konnten sie beide nicht ausstehen. Die Sängerinnen wurden drei Mal ausgetauscht, doch da all diese Damen über einflussreiche Gönner und gute Kontakte zu Journalisten verfügten, war die Premiere am 24. Dezember 1860 schon ein Misserfolg bevor sie überhaupt stattgefunden hatte. „Barkouf“ wurde schon nach drei Vorstellungen abgesetzt und bekam beißende Kritiken, u.a. von Hector Berlioz. Der Verleger Heugel verzichtete auf eine Ausgabe der Partitur und veröffentlichte nur drei Arien und ein Ensemble und beim großen Brand der Opéra Comique 1887 gingen alle Barkouf-Unterlagen (und die unzähliger anderer Opern) hoffnungslos verloren.

Jean-Christophe Keck hat in einem Schrank voller Partituren der Familie Offenbach, der über ein Jahrhundert lang nicht zugänglich war, eine handgeschriebene Barkouf-Partitur gefunden und in einer amerikanischen Universität eine Orchesterfassung, die dort versehentlich unter einem falschen Namen archiviert worden war. Diese hat er dann mit dem Libretto von Scribe verglichen. Doch Scribe hat in seinen zwölfbändigen „Gesammelten Werken“ das Libretto veröffentlicht so wie er es konzipiert hatte – und nicht wie es unter Offenbachs Anweisungen zur Aufführung kam. So mussten nun mehr als die Hälfte der gesprochenen Dialoge neu geschrieben werden, was Mariame Clément und Jean-Luc Vincent mit gutem Fingerspitzengefühl und humorvollen Anspielungen auf unsere heutige Welt getan haben (als Anhang im Programmheft veröffentlicht). Wir reisten also mit größten Erwartungen nach Straßburg – eine total unbekannte Oper von Offenbach, so etwas erlebt man nicht oft.

Doch leider wurden unsere hohen Erwartungen nicht erfüllt, was zunächst (an dieser Rekonstruktion?) des Werkes liegt. „Barkouf“ ist weder Fisch noch Fleisch, zu aufgeregt für die in Auftrag gegebene „opéra-comique“ und dann doch nicht witzig genug als „opéra-bouffe“ (so wie Offenbach das Werk im Endeffekt titulierte). Es gibt drei bis vier wunderschöne Arien, zwei bildschöne Vorspiele (zum zweiten und dritten Akt), einen großartigen Chor am Ende des zweiten Aktes (gab es da nicht auch Ballette?) und eine witzige Verschwörer-Szene im dritten Akt (eine typische Offenbach-Parodie der „grands-opéras“ von Meyerbeer & Scribe). Der Regisseurin Mariame Clément und der Ausstatterin Julia Hansen ist es leider nicht gelungen all diese verschiedenen Elemente auf einen Nenner zu bringen. Die Handlung spielt in Lahore, wo der Groß-Mogul, um sein Volk zu strafen, das regelmäßig seine Gouverneure aus dem Fenster wirft (bei Anfang der Handlung ist gerade der zehnte in einem Jahr „tödlich verunglückt“), einen Hund als Gouverneur einsetzt. Doch da dieser nur böse knurrt und bellt und niemand verstehen kann, was er will, wird seine frühere Herrin, die Blumenverkäuferin Maïma, als seine Übersetzerin eingesetzt. Und sie versteht aus dem ersten „Wouff“, dass alle Steuern gesenkt werden müssen, aus dem zweiten, dass alle zum-Tode-Verurteilten begnadigt werden und Vieles mehr, was ihr eben so gerade einfällt.

Eigentlich ein wunderbarer Stoff für eine Operette und politisch gar nicht unbrisant – was die Zensurbehörde als erste begriff und viele Änderungen forderte. Doch deshalb ist „Barkouf“ noch lange kein politisches Stück und das Regiekonzept verpufft, in dem es die Handlung vom Operettenorient in eine DDR-artige Diktatur verlegt. Und vor allem vermissen wir den ganzen Abend hindurch die Hauptfigur um die alles dreht. Natürlich findet man nicht so schnell einen guten Theaterhund, der auf Befehl bellt, knurrt und auch noch Regierungsdokumente unterschreibt. Aber die billig-banale Hundehütte, die fast den ganzen Abend mitten auf der Bühne steht, können wir als szenische Lösung nicht akzeptieren. Zumindest nicht von diesen beiden erfahrenen Theaterfrauen, von denen wir schon viele gelungene und witzige Produktionen gesehen haben, in denen sie u.a. gekonnt Videos eingesetzt haben (wäre das nicht eine Lösung gewesen?).

Nichts destotrotz waren die Inszenierung und die musikalische Interpretation auf einem höheren Niveau als bei den „Rheinnixen“ in Tours. Der neue musikalische Direktor des ONR Jacques Lacombe führte die Sänger, sein Orchester und seinen Chor mit sicherer Hand über die vielen Hürden der oft kniffligen Partitur. Pauline Texier beherrschte als Maïma perfekt den Offenbach-Stil und wusste ihre vielen Koloraturen nicht nur zu singen, sondern auch zu spielen. Fleur Barron war neben ihr als Balkis ein ebenso spielfreudiger „Sparring-Partner“. Der aus Congo stammende Tenor Patrick Kabongo hatte als Saëb für uns die schönste Stimme des Abends (und auch zwei der meist melodischen Arien). Ein ganz besonderes Kompliment für den jungen deutschen Sänger Stefan Sbonnik, der eben erst in das Opernstudio der Opéra du Rhin eingetreten ist, und der die rhythmisch schwierige Rolle des Xaïloum ohne einen falschen Einsatz und vor allem ohne jeglichen Accent perfekt gemeistert hat. Nicolas Cavallier haben wir schon besser gehört als jetzt als Grand-Mogol und Rodolphe Briand auch als grand-vizir Bababeck. Für die vierzehn anderen Sänger auf der Bühne und für alle Mitwirkenden ein großes Lob, dass sie unter diesen Bedingungen so gut gespielt und gesungen haben. Denn während wir in der Oper saßen, wurde die Altstadt durch 700 Polizisten umstellt und durchforscht, auf der Suche nach dem Terroristen, der achtundvierzig Stunden zuvor ein unsägliches Attentat verübt hatte und sich seitdem irgendwo versteckt hielt. Während der Vorstellung tauchte er wieder auf, und es kam zu einer Schießerei, bei der er erschossen wurde (wie wir es alle mit Erleichterung während der Pause vernahmen). Das ist alles schon schrecklich genug, nimmt aber noch einmal eine andere Dimension ein, wenn es in quasi unmittelbarer Nähe passiert. „Chapeau“ dass die Vorstellung trotzdem stattgefunden hat und so gut besucht war!

Waldemar Kamer 17.12.2018

Bilder (c) Klara Beck

Wichtiges PS !

In eigener/unserer Angelegenheit: in letzter Zeit braucht man in Frankreich für einen Konzert- oder Opernabend leider öfters gute Nerven. Straßburg war in Angst und Trauer und in Paris blieben bei manchen Gelb-Westen Demonstrationen nicht nur die Opernhäuser und Konzertsäle, sondern auch die großen Museen und sogar der Eiffelturm geschlossen. Zu den verschiedenen Gründen gehörte auch die Angst, dass kein Publikum/Besucher kommen würden. Deswegen erlaube ich es mir, in dieser Situation alle Opernfreunde aufzurufen, Ihre geplanten Besuche in Straßburg und Frankreich bitte nicht zu annullieren. Denn sonst könnten ein paar Gewalttäter nicht nur das Land lahmlegen, sondern auch noch die Kultur zum Schweigen bringen. Und das wollen wir ihnen doch nicht gönnen – oder?

Noch bis zum 8. Januar in Strasbourg und Mulhouse, Info: www.operanationaldurhin.eu

Ab 12. Oktober 2019 in der Oper Köln

Vorstellung am 13. 1. 2016

Wieder einmal brachte die Opéra national du Rhin eine echte Opernrarität zur Aufführung: „Cendrillon“ von Ermanno Wolf-Ferrari (1876 – 1948). Diese erste Oper des deutsch-italienischen Komponisten mit dem Libretto von Maria Pezzè-Pascolato nach dem Märchen der Gebrüder Grimm wurde im Jahr 1900 in Venedig uraufgeführt. In Straßburg wurde es vom Opernstudio im Musik-Konservatorium – extra für Kinder von Vincent Monteil adaptiert und gekürzt – aufgeführt. Aus diesem Anlass brachte die Opéra national du Rhin auch noch das Kinderbuch Cendrillon mit Texten und Illustrationen von Antoine Bouteiller heraus.

Die Oper „Cendrillon“ in drei Akten, die identisch mit dem bekannten Märchen „Aschenbrödel“ der Gebrüder Grimm ist, wurde in Straßburg überaus realistisch von Marie-Eve Signeyrole inszeniert. Die aufwendige Bühnengestaltung stammte von Fabien Teigné, die hübschen und modisch adretten Kostüme entwarf Yashi. Für die kreativen Lichteffekte sorgte Philippe Berthomé.

Die Titelrolle des Aschenbrödels gestaltete die italienische Sopranistin Francesca Sorteni sowohl stimmlich wie schauspielrisch erst als Leidende, später als Liebende hervorragend. Ihre böse Stiefmutter wurde von der belgischen Mezzosopranistin Coline Dutilleul sehr ausdrucksstark gegeben, ebenso Cendrillons Stiefschwestern Anastasia und Javotte durch die spanische Sopranistin Rocío Pérez und durch die französischen Sopranistin Gaëlle Alix, die beide mit sichtlicher Spielfreude als böse Mädchen agierten.

Den von allen Mädchen begehrten Prinzen spielte der französische Tenor Camille Tresmontant. Eindrucksvoll sein Duett mit Cendrillon, das er mit Inbrunst und Feuer zugleich gestaltete. Als seine beiden Freunde agierten der polnische Bassbariton Jaroslaw Kitala und der französische Bass Nathanaël Tavernier nicht minder ausdrucksstark, auch wenn sie zeitweise stark outrierten. Den Journalisten Le Fou gab der mexikanische Bariton Emmanuel Franco, der König wurde vom Schauspieler Laurent Berecz dargestellt.

Das Orchester der Straßburger Musikakademie und des Konservatoriums wurde von Vincent Monteil geleitet, dem es gelang, die farbenreiche Partitur des Komponisten Wolf-Ferrari, dessen Werke zurzeit eine Renaissance erleben, facettenreich wiederzugeben.

Das Publikum, das sich großteils aus kleinen Kindern und ihren Eltern oder Verwandten zusammensetzte, bejubelte am Schluss alle Mitwirkenden mit minutenlangem Applaus. Dennoch stellte sich mir die Frage, ob die Inszenierung, die teils sehr realistische Szenen hatte (schallende Ohrfeigen für die bösen Stiefschwestern und auch andere „Brutalitäten“), tatsächlich kindergerecht war. Hoffentlich waren die Kleinen nicht zu verschreckt, dass sie der ganzen Vorstellung gebannt lauschten und keinen Ton von sich gaben. Ich bin anderes von Kindervorstellungen gewöhnt.

Udo Pacolt 15.16

Besonderer Dank an MERKER-online (Wien)

Bilder (c) Opera National du Rhin / Alain Kaiser

Quirlig und einfallsreich

LA VIE PARISIENNE (Pariser Leben)

Vorstellung am 23.11.2014

Premiere am 13.12.2014

Mehr scheinen als sein – das gilt in der feinen Gesellschaft heute wie vor 148 Jahren

Etliche Theaterverantwortliche an Rhein und Mosel von Trier bis Baden-Baden und von Darmstadt bis Straßburg haben in dieser Spielzeit Offenbach auf dem Programm und schlagen damit zumindest in dieser Region die Wiener und die Berliner Operette und das Musical mit Längen. Über alle diese Produktionen berichten wir auch im Opernfreund: wenn schon das leichte Genre, dann soll es wenigstens Offenbach sein. In Offenbachs großen, bis heute anhaltenden Operettenerfolgen „Orpheus in der Unterwelt“ und „Die schöne Helena“, Travestien aus der griechischen Mythologie, die er mit seinen Librettisten Henri Meilhac und Ludovic Halévy frech umgedeutet hat, verspottet er ungeniert die Gesellschaft und die Größen des zweiten Französischen Kaiserreichs (inkl. des Alleröbersten) anhand antiker Figuren und hielt sich damit die Zensur vom Halse. „La vie parisienne“ griffen die gleichen Autoren aus dem damals real existierenden Leben heraus, und damit mussten sie etwas vorsichtiger umgehen und nahmen mehr das Milieu aufs Korn als Einzeltäter. Den Fantasiefiguren und Gesellschaftstableaus wird eine eher unwichtige Handlung unterlegt, die zur Entstehungszeit spielt (UA 1866), der Zeit der Weltausstellungen, die Paris zum Zentrum der Welt machten und viele ausländische Besucher anzogen. Die kamen nicht nur wegen des angeberischen Prunks der Ausstellungspavillons, sondern auch wegen des anrüchigen „Pariser Lebens“ und um sich mächtig zu amüsieren. Dass die Besucher in der Stadt (wie noch heute) vom kleinsten Café bis in die Vergnügungstempel auch ordentlich ausgenommen wurden versteht sich. Mitverdienen mit Musiktheater wollten auch Offenbach, seine Librettisten und die Theaterveranstalter, die das Werk zur Weltausstellung 1867 in Auftrag gaben. Daher durfte die Gesellschaftskritik nicht spießig oder sektiererisch sein, sondern wurde in ein turbulentes vergnügliches Bühnengeschehen gefasst.

Gare de l'Ouest

Eine Offenbach-Bouffe funktioniert heute nicht mehr, wenn sie Libretto-getreu in ihr traditionelles Umfeld gestellt wird, denn schließlich hat sich in 148 Jahren so viel verändert, dass die originalen Spitzen größtenteils nicht mehr verstanden werden. Also müssen – wie im Kabarett – neue aktuelle gesprochene Dialoge her. Da wird sich ein deutsches Theater (wie jüngst in Kaiserslautern – hier auch mehr zu Hintergrund und Rezeption des Werks und zu seinem Inhalt) schwer tun, wenn es die Handlung nicht auch an einen anderen Ort verlegt, wo deutscher Witz besser hinpasst. In Frankreich funktioniert das besser, und so kann man auch dem flämischen (!) Regisseur Wout Koeken und dem französischen Texter, Schauspieler und Regisseur Benjamin Prins dazu gratulieren, wie sie die Dialoge des Stücks neu gefasst und dabei kabarettistischen Spaß mit gelenkigen Wortspielen verbunden haben. Die funktionieren im Französischen ohnehin immer gut, da in dieser Sprache viele verschiedene Wörter gleich ausgesprochen werden (z.B. descendants – des sans-dents). So bringt man die Lacher schnell auf seine Seite, vor allem wenn man aus dem Bestseller „Merci pour ce moment“ von Valérie Trierweiler zitiert. (Aus dem am zweitmeisten in Frankreich verkauften Buch „Le suicide français“ von Eric Zemmour zitieren indes anständige Künstler nicht, und wie die FAZ in ihrem Feuilleton vom 23.12.14 spitzzüngig berichtet, hat der mit dem Prix Goncourt 2014 ausgezeichnete Roman nur etwa ein Viertel von deren Auflagen erreicht).

Guy de Mey (Frick), Mélanie Boisvert (Gabrielle)

Wo kann eine Operette am besten beginnen, bei der internationale Gäste in Paris eintreffen? Im Jahre 1866 war das klar: am Bahnhof mit seinen Uhren. Der Zeitlauf spielt eine große Rolle im Bühnenbild von Bruno de Lavenère. Der Boden der Drehbühne stellt eine große Uhr dar, auf deren konzentrischen Ringen Menschen und Material in verschiedene Richtungen gedreht werden können. Die prachtvolle historische Bahnhofsuhr im Hintergrund zeigt die Zeit an, wie sie rast, stehenbleibt oder bei verrückten Szenen auch zurücklaufen kann. Der Zug aus Deauville wird mit „etwa“ 148 Jahren Verspätung angekündigt. Dekors und Kostüme umspannen diesen ganzen Zeitraum von der Uraufführung bis heute, wozu auch etliche historische Schwarzweiß-Projektionen beitragen. Das Libretto bestimmte die „Gare de l’Ouest“ (heute Gare de Montparnasse) zum Handlungsort des ersten Akts. Die sehr gelungene detailfreudige Bühne zeigt aber die noch heute als Museum erhaltene 1900 erbaute Gare d’Orsay mit pompösen spätklassizistischen Korbbögen über denen sich eine aus Gusseisen-Maßwerk gebaute Fensterflucht befindet: Zeitalter der Eisenarchitektur. In diesen Fenstern wird durch Projektionen die Umwelt entsprechend der jeweiligen Szenen sichtbar gemacht: Bahnhofshalle oder Salon mit Ausblick über Paris. Ebenso gelungen sind die Kostüme von Carmen van Nyvelseel. Die Hauptakteure stecken in eher nüchterner zeitgemäßer Bekleidung (der Baron von Gondremarck tritt gar auf wie ein gealterter Buchhalter); der Chor hingegen in fantasievollen Kostümen muss sich mehrfach umziehen.

Statt Statisten mischen Bewegungskünstler die Szene auf. Und wenn noch das zwölfköpfige Ballett dazukommt, ist die Bühne mit einem bunten wogenden Völkchen gefüllt. Die Tänzer geben nicht nach dem Motto: „Achtung, jetzt kommt Tanz!“ Balletteinlagen, sondern integriert ins allgemeine Bühnengeschehen verleihen sie diesem mehr Lebhaftigkeit; natürlich sind sie zumeist ganz vorne tätig, damit der Eindruck entsteht, dahinter gehe es genauso turbulent zu. Karikiert bis zum Surrealismus wird das bunt gemischte Personal im Bahnhof im ersten Akt mit immer neuen Überraschungen bewegt. (Choreographie: Philippe Giraudeau). Dabei spielen auch die hundert Koffer eine Rolle, welche die Reisenden mitgebracht haben und aus denen von einer Bahnhofsbank bis zur Tour Eiffel die ulkigsten Requisiten zusammengesetzt werden und im zweiten Akt gar in Gardefeus Salon die Réception der Hotel-Dépendance gebaut wird. Es gibt den ganzen Abend über immer etwas zu sehen – eine rundum gelungene Regiearbeit.

Delphine Haidan (Métella), Christian Tréguier (Baron de Gondremarck)

Gespielt wird die vieraktige Fassung der Operette von 1873. Ebenso wie Offenbachs Satire nicht verletzend, sondern unterhaltsam ist, verhält es sich auch mit der Musik seiner Bouffes. Mit Leichtigkeit und Temperament, aber auch Anklängen von Melancholie will er das Publikum unterhalten und sucht nicht nach sektiererischem Fortschritt. Bis in seine Opern hinein ist seine Musiksprache in Melodie, Harmonik und Rhythmik immer Offenbach und nichts anderes. Diesen Ton muss man treffen. Das gelang Claude Schnitzler am Pult des Orchestre symphonique de Mulhouse im Verlaufe des Abends immer besser. Mit knapp vierzig Musikern trat ein volles Opernorchester an. Nach etwas schwammigem Beginn, schärften sich die Rhythmen im Graben, später auch das Zusammenspiel zwischen Graben und Bühne. Schnitzler wählte zum Teil sehr ehrgeizige Tempi, die er auch noch dramatisch anzog und damit die Artikulationsfähigkeiten der Solisten an eine Grenze brachte, an der sich diese sicherlich an Rossinische Zungenbrecher erinnerten. Kleinere Ungenauigkeiten konnte man aber gut verzeihen, da die Musik im Ganzen Inspiration und Schwung von Offenbach innehatte. Die Partitur, aus der quasi jedes Stück ein bekannter Hinhörer ist, riss mit ihren Quadrillen, Walzern, Polkas und Mazurken und den Couplets mit. Der klangstarke Opernchor (Einstudierung: Sandrine Abello) war auch darstellerisch stark gefordert und in die wogenden Bewegungsbilder einbezogen.

Anaïs Mahikian (Pauline), Mélanie Boisvert (Gabrielle), Delphine Haidan (Métella)

Bei der Auswahl der Solisten hatte man ganz offensichtlich auf die die schauspielerischen genauso wie auf die stimmlichen Talente geachtet. In der Rolle des Raoul de Gardefeu zeigte Guillaume Andrieux nicht enden wollenden Spielwitz und überzeugte mit geschmeidigem, gut verständlichem und klarem Bariton. Melanie Boisvert feierte mit der Soubretten-Rolle der Gabrielle einen blendenden Erfolg, und ließ ihren glockenhellen Sopran bei leichtgängigen Koloraturen bis in höchste Höhen funkeln. Ihr dramaturgisches Pendant, der Stiefelmacher Frick, war mit Guy de Mey besetzt, dessen Äußeres die Regie an einen bekannten deutschen Modemacher mit Pferdeschwanz angenähert hatte und der daher als Hommage an die deutschsprachigen Zuschauer im Saal auch mit deutschen Ausdrücken um sich werfen durfte. Im vierten Akt auch als würdevoller Prosper besetzt gefiel er mit seinem schön geerdeten Tenor. Ein weiterer gut grundierter Tenorbuffo war Thomas Morris als Bobinet, ein komödiantisches Erztalent. Die Métella von Delphine Haidan hatte das rollentypische tiefe Mezzo-Timbre einer Kabarett-Sängerin. Der Bass von Christian Tréguier als Baron de Gondremarck wirkte indes glanzlos. Seine Frau die Baronin war bei Agnieszka Slawinskas hellem klaren Sopran gut aufgehoben. Unter den kleinen Rollen bleibt noch Jean-Gabriel Saint-Martin in den beiden Rollen als Gontran und Urbain mit untadeligem kultiviertem Bariton zu erwähnen. Dem amerikanischen Tenorbuffo Mark van Arsdale konnte man in der Rolle des Brasilianers Pompa di Matadores nachsehen, dass er kein gutes Französisch singt, aber auch gesanglich wirkte er zu eng. Benjamin Prins, der beim Konzept des Stücks mitgewirkt hat, trat auch in den Sprechrollen des Joseph und des Alphonse auf.

Das Publikum zeigte sich höchst zufrieden mit dem Abend, der noch am 26., 27. und 30. Dezember in Straßburg, am 11. Januar in Colmar sowie am 17. und 18. Januar in Mülhausen (La Sinne) zu sehen ist.

Manfred Langer, 25.12.2014 Fotos: Alain Kaiser

Magische Kinderoper

LA BELLE AU BOIS DORMANT / DORNRÖSCHEN

(Ottorini Respighi)

Die Premiere fand am 19.12.2014 in Colmar im Théâtre municipal statt. Unsere Premierenbesprechung finden Sie unter Colmar. Die Premiere in Straßburg in der CMD (Cité de la musique et de la danse) in Straßburg findet am 03.01.2015 statt.

Pastorale mit Hühnern

L’AMICO FRITZ

(Pietro Mascagni)

Premiere am 24.10.2014

Rührstück ohne ernsthafte Verwicklung - Könnte man nicht eine neue Handlung für diese Musik bekommen?

Mascagni hatte nach seinem Sensationserfolg der Cavalleria Rusticana nicht mehr auf der Verismo-Welle weiterschwimmen wollen, sondern folgte dem Drang der jungen italienischen Oper (giovane scuola italiana), die sich wohl unter dem Eindruck der aufkommenden Wagnermania und der „Scapigliatura“ vielfach Themen widmete, deren Handlung nördlich der Alpen spielt. Mascagni griff dabei ein Sujet der französischen Literatur aus dem damals zum Deutschen Reich gehörenden Elsass auf. Emile Erckmann und Alexandre Chatrian, französische Patrioten, die aus dem ans Reich angeschlossenen Elsass-Lothringen stammten, hatten das Schauspiel L‘“Ami Fritz“ als Schauspiel herausgebracht, welches als Grundlage für das Libretto von P. Suardon (Nicola Daspuro) und Giovanni Targioni-Tozzetti diente. Also ein französisch-germanischer Stoff für eine italienische Oper! Mascagni wendet sich in dieser Oper mit dem deutschen Titel „Freund Fritz“ bewusst vom thematischen und teilweise auch vom musikalisch-stilistischen Verismo ab und schafft eine Pastorale mit flachen Verwicklungen und einem glücklichen Ende wie in einem Lore-Roman. Nicht die Musik, sondern das Sujet und das Libretto werden heute für eine wirkungsvolle Opernaufführung nicht mehr für adäquat gehalten werden und stehen einer häufigeren Aufführung des Werks entgegenstehen. (Operabase listet vier Neuproduktionen weltweit in drei Jahren.)

Geburtstagsfeier: Mark van Arsdale (Federico), Sévag Tachdjian (Hanezò), Anna Radziejewska (Beppe), Elia Fabbian (David), Brigitta Kele (Suzel), Tatiana Anlauf (Caterina), Teodor Ilincai (Fritz Kobus)

Die etwa 90-minütige Oper spielt im 19. Jhdt. im Elsass. Der stets um neue Eheschließungen im Dorf bemühte Rabbi David Sichel gratuliert seinem „Freund Fritz“, einem überzeugten Junggesellen und reichen Gutsbesitzer, zum Geburtstag und prophezeit auch ihm die Verehelichung. Daraus entsteht eine Wette: Sollte Fritz einmal heiraten, würde er als Wetteinsatz seinen besten Weinberg an David verlieren. Suzel, die Tochter eines Pächters von Fritz, bringt diesem zum Geburtstag Blumen; beide verlieben sich ineinander. David bekommt das spitz und macht Fritz mit der Behauptung eifersüchtig, Suzel solle bald jemand anderen heiraten. (Verwicklung!) Das beschleunigt aber letztlich die Eheschließung zwischen Fritz und Suzel, David gewinnt also die Wette und den Weinberg, macht diesen aber zum Hochzeitsgeschenk für Suzel. Das Stück ist in drei Akten aufgebaut: klassisch mit den Teilen Exposition „Verwicklung“ und Auflösung. Da die Verwicklung ebenso schwach wie durchsichtig ist, hat das Stück keine innere Spannkraft und plätschert als Pastorale vor sich hin. Feine und heitere Lyrismen und viel Charme bestimmen auch die Musik, die auch ohne größere Aufwallungen bleibt.

Die Uraufführung fand am 31. Oktober 1891 im Teatro Costanzi in Rom statt. In Deutschland wurde das Werk zum ersten Mal von Gustav Mahler während seiner Intendanz am 16. Januar 1892 in Hamburg unter seiner Stabführung aufgeführt und hatte zunächst großen Erfolg, ehe es nach dem Weltkrieg wieder in der Versenkung verschwand. Das bekannteste Stück der Oper ist das duetto delle ciliegie (Kirschenduett: „Suzel buon dì“) im zweiten Akt.

Brigitta Kele (Suzel), Elia Fabbian (David)

Als Pastorale mit etlichem Lokalkolorit inszenierte Vincent Boussard das Stück nun in Straßburg. Der Handlungsort „Alsazia“ ist im Libretto texto genannt, sicherlich auch ein Grund für den Wiederbelebungsversuch gerade in Straßburg. Elsässische Weingläser und die typische irdene Terrine für den Baeckoffe („Backofen: traditioneller elsässischer Eintopf) auf dem Tisch, die Kuckucksuhr an der Wand und die (allerdings farblich nicht sehr treffsichere) Tracht der Gouvernante Caterina verorten das Geschehen so eindeutig an den Rand der Vogesen mit seinen Weinbergen, wie man es seit der zauberhaften Inszenierung des „Hans Heiling“ von Andreas May an der Straßburger Rheinoper 2004 nicht mehr gesehen hat.

Für den Amico Fritz hat der Bühnenbildner Vincent Lemaire ein etwas schlichteres Bühnenbild gebaut, das im ersten und dritten Akt den Speisesaal des Fritz Kobus zeigt, im zweiten Akt den Hof des Hauses. Die Kostüme von Christian Lacroix sind nicht so schwelgerisch wie sonst von ihm gewohnt, aber durchaus inspiriert und von schlichter Schönheit. Vervollständigt wird die ansprechende Optik durch die Lichtregie von Guido Levi und die Videotechnik von Isabel Robson, welche im dritten Akt durch Projektionen auf den Prospekt die Personen als Schemen doppelt und etwas verfremdend verzerrt. Liebenswürdige Verfremdungen werden als Stilmittel von Regisseur Vincent Boussard verwendet, die die Geschichte mit viel Humor und gutmütiger Ironie auf die Bühne bringt. Mit einem kleinen dramaturgischen Trick komprimiert er die Handlung (Einheit von Ort, Zeit und Handlung sind im Libretto nicht gewahrt, denn allein zwischen ersten und zweitem Akt liegen drei Monate: von der Blüte der Märzveilchen (viole mammole) bis zur Kirschernte; so wird aus dem Veilchenstrauß, denn Suzel dem Gutsbesitzer überreicht einen prächtigen Strauß Sommerblumen.) Als ein ausgedehntes Violinsolo von der Ankunft des Zigeuners Beppe (der hat gar keine dramaturgische Funktion; aber ein Zigeuner muss halt her;) kündet, stößt dieser mit dem Bogen die Schlagläden auf; dabei hätte man fast angenommen, das er selbst die Violine spielt.

Brigitta Kele (Suzel), Teodor Ilincai (Fritz)

Der Regisseur hält die Protagonisten auf der Bühne immer in Bewegung. Die ist zwar nicht immer stringent, sondern auch schon mal Bewegung um der Bewegung willen. So steigt das Suzel mit einem recht kleinen Flachpinsel in der Hand auf eine Leiter legt drei Farbstriche an die Hausfassade und steigt wieder hinunter, während es in der Szene eigentlich um eine Schüssel Kirschen geht. Der Zigeuner kommt auch einmal als Engel aus dem Schnürboden herunter. Fast artistisch muten Bewegungseinlagen des Fritz an; seine energische Gouvernante mischt (meist) stumm mit ewigem Grummeln die Szene auf. Ein guter Einfall ist es, bei den beiden szenisch vorgesehenen Einsätzen des Chors diesen nicht als jubelnde Landleute in Trachten auf die Bühne zu bringen. Stattdessen singt der Chor aus den beiden Seiteneingängen des Grabens und in weiteren Szenen kommentierend und grundierend aus dem Off. Nach „Neudeutung“ verlangt der Stoff nicht; die Inszenierung macht das Beste daraus: ein heiteres Pastoralspiel. Da durften sogar sechs Hühner mittun, die lautlos und friedlich pickend auf der Bühne klarmachten, dass außer Veilchen, Kirschen und Wein die Landwirtschaft auch Handfesteres erzeugen muss. Ganz traute man Hühnern aber nicht, denn mit leichtem Maschendraht war die Bühne gegen Orchester und Saal gesichert.

Brigitta Kele (Suzel), Teodor Ilincai (Fritz)

Sicher hat Mascagni von seinem um einige Jahre älteren Freund Puccini etliche musikalische Anregungen erhalten. Der phänomenale Erfolg des mit besserem Bühnengespür versehenen Puccini hat die Freundschaft zwischen den beiden stark abkühlen lassen. Mascagni hat aber mit reichlichen Tantiemen aus seiner Cavalleria bis ans Ende seines langen Lebens 1945 auch keine Not leiden müssen. Seine Nähe zum melodischen und harmonischen Duktus der Verismo-Musik à la Puccini scheint in der Amico-Partitur immer wieder auf. Aber dazu hat einen heiteren Klassizismus entwickelt, der schon in Richtung der Musik Wolf-Ferraris weist. Insbesondere diesen heiteren Ton mit seiner transparenten Instrumentierung trifft Italien-Spezialist Paolo Carignani am Pult des Orchestre philharmonique de Strasbourg ganz ausgezeichnet. Abgesehen von ein paar Verknotungen der Trompeten ganz zu Beginn folgte auch das Orchester dem Maestro in feinem, filigranem Musizieren mit vielen Farbschattierungen durch die Holzbläser. Die Partitur sieht keine rhythmisch-harmonischen Floskeln zur Solistenbegleitung vor, sondern jeweils eigene, spezifisch instrumentierte Linien, mit denen Carignani die Sänger gut zu tragen verstand. Ein schöner, satter Streicherklang dominierte das Zwischenspiel zwischen zweitem und drittem Akt. Dazu kamen etliche einfühlsam musizierte Soli wie die schon erwähnte Auftrittsvioline für Beppe sowie Flöten- und (natürlich!) Schalmeiensoli. Die (dramaturgisch wenig stringente) Rolle des Zigeuners bot dem Komponisten die Möglichkeit, noch zusätzliches Kolorit in die Partitur einzubauen. Den in kleiner Besetzung angetretenen Chor der Opéra national du Rhin hatte Sandrine Abello präpariert.

Hochzeitsfeier: Tatiana Anlauf (Caterina), Mark van Arsdale (Federico), Sévag Tachdjian (Hanezò), Anna Radziejewska (Beppe), Elia Fabbian (David), Brigitta Kele (Suzel), Teodor Ilincai (Fritz Kobus)

Ein gediegenes Solistenensemble rundete den Abend musikalisch ab. Brigitta Kele gab eine perfekte Suzel. Dazu trugen ihre anmutige jugendlich-schlanke Bühnenerscheinung und ihr reizendes Spiel ebenso bei wie ihr jugendlicher Sopran. Idealtypisch für diese Rolle die Nuancierung der Farbgebung und die warmen, leuchtenden Höhen, die Innigkeit der Lyrismen und die zurückhaltenden dramatischen Passagen. Teodor Ilincai als Fritz gefiel mit bronzenem Tenormaterial von baritonaler Eindunkelung, ohne kehlig zu wirken, und sparte nicht mit seinen kraftvoll-stahligen klaren und sicheren Höhen. Gute Textverständlichkeit paarte sich mit großem darstellerischen Einsatz. In seinen beiden Duetten mit Suzel, die nicht über die gleiche Durchschlagkraft verfügt, hätte er sich indes etwas zurücknehmen sollen. In der dritten Hauptrolle wirkte im Straßenanzug, aber mit angeklebten Schläfenlocken Elia Fabbian als Rabbiner David Sichel. Sein überaus kraftvoller Bariton zeigte in den fordernden Höhen eine gewisse Rauigkeit. Anna Radziejewska begeisterte das Publikum in der Hosenrolle des Beppe mit den betörend klaren Tiefen ihre Mezzo und schlanken gut konturierten hohen Passagen. Sévag Tachdjian mit verlässlichem Bariton als Hanezò, Tatiana Anlauf in der sehr kleinen Sopranrolle der Gouvernante Caterina und Mark van Arsdale mit schwankendem hellen Tenor als Federico rundeten in den marginalen Rollen das Tableau ab.

85 Minuten dauert das Stück: Es ist so voll von musikalischen Schönheiten, dass man über den unheilbar flachen Inhalt hinwegsehen kann. Aber auch eine so gelungene Aufführung wie diese wird das Stück nicht populär machen. Großer Beifall, rhythmisches Klatschen, allerdings in Straßburg fast die Regel. Die Oper kommt noch am 26. und 28.10, sowie am 5. und 7.11. im Opernhaus in Straßburg und danach noch am 21. und 23. November in der Filature in Mülhausen.

Manfred Langer, 29.09.2014 Fotos: Alain Kaiser

CD-Tipp: Live-Aufnahme Deutsche Oper Berlin 2008; unsere CD-Besprechung

Geht unter die Haut

Régis Campo (*1968)

QUAI WEST

Welturaufführung am 27.09.2014

Ohne Ausweg: Bodensatz, Marginalisierte der Gesellschaft

Quai Ouest, das ist ein verlassenes und heruntergekommenes Lagerhaus am Hudson River. Personen weit von (unter) der Mitte der Gesellschaft haben sich diese Industriebrache zur „Heimat“ ausgewählt: das Ehepaar Rodolfe und Cécile, Einwanderer aus Lateinamerika mit ihren Kindern Claire und Charles. Zwischen ihnen leben der Mulatte Abad, ein abgestumpftes Individuum, und Fak, dessen Abgefeimtheit und Bosheit Abscheu und Angst zugleich hervorruft. Als Titel der Oper dient nicht wie meistens üblich ein Name oder auch ein historischer Vorgang, sondern nur der Ort: Quai West. Dort hinein stoßen Maurice Koch und seine Begleiterin Monique Pons. Koch hat durch beruflichen Misserfolg seine Existenz verspielt, Monique ist wohl seine Geliebte oder Sekretärin. Er will sich in ein Hafenbecken stürzen um sich umzubringen. Die Ankunft dieser Personen bringt am Quai West etwas in Unordnung. Sie fahren im Jaguar vor; auch ein paar wertvolle Utensilien bis zu einer Rolex bleiben Koch noch. Fak will Claire an die Wäsche und Maurice Koch ausrauben. Rodolfe ist ein hasserfüllter abgestumpfter Kriegsveteran und hasst sogar seinen eigenen Sohn, den er am Ende von dem Mulatten Abad erschießen lässt, nachdem der auch schon Koch erledigt hatte, dessen Selbstmordversuch zuvor gescheitert war. Keine klassische Handlung mit Exposition, Verwicklung und Auflösung, sondern erratisch, ein wenig zufallsbasiert; nicht zielstrebig; auch Milieudarstellung und Zeichnung der einzelnen Charaktere, die den Ort bevölkern, herren- und gesetzloses Landam Rande des Styx. Es gibt keine Hauptperson, sondern alle sind gleichwichtig, selbst die stumme Rolle des Mulatten. Es bleibt alles offen; etwas Ähnliches könnte sich am nächsten Tag wieder ereignen; denn Quai Ouest verschwindet ja nicht.

Hendrickje van Kerckhove (Claire), Mireille Delunsch (Monique), Marie-Ange Todorovitch (Cécile), Christophe Fel (Rodolfe), Julien Behr (Charles), Augustin Dikongue (Abad), Paul Gay (Maurice Koch), Fabrice di Falco (Fak)

Der Opernstoff basiert auf dem 1985 uraufgeführten (Regie: Patrice Chéreau) gleichnamigen Schauspiel des frz. Autors Bernard-Marie Koltès, aus welchem der Regisseur Kristian Frédric und Florence Doublet in zweijähriger Arbeit das Libretto erstellt haben, zuletzt unter intensiver Mitwirkung des Komponisten, als der schon konkrete Ideen von seiner Partitur, sogar von den Darstellern hatte. Dabei haben diese Autoren kein Wort Text hinzugefügt, nur gekürzt und umgestellt (naturgemäß bei den Ensembles). In dieser einmaligen Konstellation lag das Regiebuch schon in großen Teilen vor, als die Komposition begann, und es ist eine Produktion von großer Geschlossenheit und starker Wirkung entstanden. Absicht, Realisierung und Wirkung gehen hier absolut konform. Zur Nachahmung unbedingt empfohlen (ganz im Gegensatz zu der UA von „The Outcast“ in der vergangenen Spielzeit in Mannheim, wo die Komponistin einige Tage vor der Uraufführung wutentbrannt abgereist ist.) Beim späteren Nachspielen des Werks kann das so nicht mehr erreicht werden, wenn der Regisseur dann mehr als nur nachbauen will.

Die Oper weist deutlich Verwandtschaft zu einem Film auf: rein äußerlich schon das zeitliche Format von 90 Minuten Spieldauer (das auch bestens in den Pragrammrahmen des Fernsehens passt); aber auch die Struktur in 31 teilweise sehr kurzen Sequenzen mit ihren schnellen Übergängen (allerdings keine Schnitte oder Überblendungen); knappe lapidare Texte, nie poetisch, manchmal platt; das Offenlassen vieler Zwischenräume. Die Autoren geben auch tatsächlich an, vom Film der 80er Jahre beeinflusst gewesen zu sein. Die Thematik würde aber auch gut in die heutige Kinowelt passen: Verzweiflung, Habgier, sexuelle Begierde, Gewalt und Mordlust. Ein Stück platte Gesellschaftskritik darf auch nicht fehlen: „der Himmel ist nur für die Reichen“ (Wozzeck: „wenn wir in den Himmel kämen, so müssten wir donnern helfen“). Zwar enthält der Stoff auch Komisches, vor allem Monique mit ihrem affektierten Verhalten bar jeden Verständnisses; das geht schon in die Richtung einer schwarzen Komödie. Aber in keine der dargestellten Situationen möchte man persönlich involviert sein: es ist der Anti-Ort mit bindungslosen Anti-Personen.

Mireille Delunsch (Monique Pons), Paul Gay (Maurice Koch)

Quai West, als Titel und Ort der Handlung muss mit-inszeniert werden. Meisterhaft gelingt dies mit dem Bühnenbild von Bruno de Lavière, dessen naturalistisch detailtreue alte Stahlkonstruktion eine mit Ziegelsteinen ausgemauerte Fachung mit Fenstern und Durchgängen zeigt. Bedrückend wirkt dieses alte Gemäuer auch dann, wenn es sich in Segmente sich zerteilt und sich drehend und verschiebend wieder neu ordnend einen Durchblick auf den bezogenen Himmel im ersten Abendlicht zeigt: Dämmerung! (Urindustriearchitektur, die an die von Chéreaus Rheingold erinnert). Aber die Segmente wird auch bühnenbreit zur undurchdringlichen Mauer zusammengesetzt wie ein Gefängnis: ausweglos und unentrinnbar. Zum Schluss wird es Nacht. Würde man das Stück als modernen Film sehen, wäre der wahrscheinlich mit Fäkalsprache und einem Übermaß an Gewalt garniert. Obwohl die Oper auch mit dem Mord des Mulatten mittels einer MP-Salve an Charles endet und eine Vergewaltigungsszene hinter einem schwach erleuchteten Fenster Täter (Fak) und Opfer (Claire) charakterisiert, bleibt die Regie bei allem gebotenen Realismus doch meistens einen halben Schritt im Abstrakten, Unheimlichen, Rätselhaften, das sich aus dem Stück von Koltès ergibt. Die ausdrucksstarken Kostüme von Gabriele Heimann runden die gelungene Inszenierung ab.

Marie-Ange Todorovitch (Cécile); Hendrickje van Kerckhove (Claire), Julien Behr (Charles)

Für Campos‘ Musik wird ein normales etwa fünfzig-köpfiges Sinfonieorchester mit Harfe eingesetzt, dazu verstärktes Schlagwerk, E-Gitarre, Bass-Gitarre und Synthesizer. Somit steht ein breites Spektrum konventioneller und moderner Klangabmischungen und -Einspielungen zur Verfügung. Die tonale Musik baut auf der postromantischen Klangwelt auf und zeigt große Nähe zum Minimalismus, aber nicht streng, sondern eher verspielt und wie von Janacek abgeleitet. Die Themen werden verwoben und durchgeführt und geben den Solisten einen sängerfreundlichen Klangteppich: Manchmal erläutert die Begleitmusik auch, was in den Protagonisten vorgeht. In den kurzen Instrumentalstellen, Ouvertüre und Interludien beweist sich Campo auch als Meister der dichten Instrumentierungskunst. Kaum dissonant und vielfach sehr suggestiv in den Motiven nähert sich die Partitur auch der Filmmusik. Das mächtige Schiffshorn weist den Zuhörer gleich in der Ouvertüre ein, wo er sich den Spielort vorzustellen hat. Warum aber sind hispanisierende Elemente einkomponiert, wo doch die Einwanderer aus den Anden kommen und in ihre Sprache sog sogar Quechua einsprengen? - Das Orchestre symphonique de Mulhouse musizierte unter der Leitung des Nürnberger GMD Marcus Bosch sehr engagiert und brachte die Partitur mit bester Präzision, nuancierten Farbgebungen und sehr anregender Dynamik zur Geltung. Der große, von Sandrine Abello einstudierte Opernchor sang textlos und klangschön grundierend hinter der Szene. hatte aber nach der nach der MP-Salve, die Charles niedergestreckt hatte, dann doch die letzten Worte im Epilog: „In God we trust“ allerdings mit dem zweifelnden Zusatz „Do we?“ Kein beruhigendes Schlusswort.

Marie-Ange Todorovitch (Cécile)

Régis Campo hat die Vokalmusik passend zur Prosodie der französischen Sprache gesetzt, so dass schon von vornherein die Voraussetzung für eine gute Textverständlichkeit gegeben war. Dazu kam, dass sechs der Gesangssolisten französische Muttersprachler waren, die siebte so gut wie. Insgesamt hatte die Besetzung ein homogenes beachtlich hohes Niveau, so dass hier keine Wünsche übrig blieben. Neben deklamatorischen Passagen ist der Gesang in kantablen Ariosi geschrieben, so dass er auch für konventionelle Hörgewohnheiten keine Probleme bereitet. Auch Stilelemente des Chansons sind eingearbeitet. - Paul Gay war als Maurice Koch besetzt und verlieh dieser Rolle sowohl mit seiner Bühnenerscheinung als auch mit seinem überaus kraftvollen Bassbariton Glaubwürdigkeit. Als seine Begleitung Monique Pons wurde die elsässische Sängerin Mireille Delunsch von „ihrem“ Publikum gefeiert; auch sie von - ansehnlicher Erscheinung - überzeugte mit ihrem leuchtenden jugendlich-dramatischen Sopran. Hendrickje van Kerckhoves beweglicher lyrischer Sopran gefiel in der großen Rolle der Claire; auch schauspielerisch ließ sie keine Wünsche offen. Die Mutter Cécile war in bester Operntradition eine tiefe Frauenstimme; Marie-Ange Todorovitch verlieh ihr ihren glutvollen, mit klaren Tiefen ausgestatteten Mezzosopran. In einem großen Terzett vereinigten die drei Sängerinnen ihre Stimmen zum gesanglichen Höhepunkt der Oper. Wie der Komponist im Programmheft angibt, hat er sich zu diesem Ensemble aus dem finalen Rosenkavalier-Terzett anregen lassen. Den Charles sang Julien Behr mit nicht zu hellem Tenormaterial von angenehmem Schmelz. Die kleinere Rolle des Rodolfe gab böse mit voluminösem, kernigen Bass Christophe Fel. Fabrice de Falco sang und spielte den widerlichen Fak so überzeugend, dass einem das Messer in der Tasche aufgehen konnte; in die Gesangspassagen für seinen kraftvollen Counter waren immer wieder tiefe Töne geschrieben, für die er sich in seinem baritonalen Natur-Register stützte. Der stummen Rolle des Mulatten Abad verlieh Augustin Dikongue charakteristisches Profil.

Christophe Fel (Rodolfe), Augustin Dikongue (Abad)

Es entspricht unserem Zeitgeist, dass solch ein trostloser Stoff nicht nur auf der Schauspielbühne gezeigt wird, sondern auch als Oper verarbeitet wird. Wer auf der Opernbühne nicht nur heile Welt und immer die gleichen Klamotten sehen will, kommt bei Quai West mit dieser Produktion bestens auf seine Kosten; die durchweg gelungene Inszenierung und die bemerkenswerte Qualität der musikalischen Darbietungen ließen den großen Beifall, den das Stück am Ende erhielt, durchaus gerechtfertigt erscheinen. Nur vier Mal wird das Stück im Elsass gegeben (noch am 30.09. und 02.10. in Straßburg; dann am 10.10. in der Filature in Mülhausen). Am 07.01.2015 kommt es für sieben Aufführungen auf die Bühne des koproduzierenden Staatstheaters in Nürnberg. Dort soll es in einer deutschen Übersetzung gegeben werden; so wird es also noch einmal uraufgeführt.

Manfred Langer, 29.09.2014 Fotos: Alain Kaiser

Realismus und Fantasie

DOCTOR ATOMIC

Von John Adams - Oper in zwei Akten; Libretto von Peter Sellars