theater-wien.at

Jenůfa

21.2. (Premiere am 19.2.)

Großartiges Rollendebüt von Nina Stemme in einer überzeugenden Inszenierung von Lotte de Beer

Leoš Janáčeks mährisches Dorfdrama "Jenůfa" beendete die erfolgreiche Ära von Langzeitintendant Roland Geyer. Der Abend hätte eigentlich Kostelnička, die Küsterin, heißen müssen, denn die Regisseurin Lotte de Beer erzählt die düstere tragische Geschichte in packend-erschütternden Bildern aus der Rückschau der Inhaftierten. Gespielt wurde die von Charles Mackerras (1925-2010) und John Tyrrell (1942-2018) rekonstruierte ursprüngliche Brünner Fassung von 1908. Die Rezeptionsgeschichte hat ihre Parallele im Vorspiel zur Oper Ariadne auf Naxos, indem der Komponist schweren Herzens einwilligt, seine Oper, wenn auch in veränderter und gekürzter Form, wenigstens aufgeführt zu wissen. Ähnliches musste der bereits 50-jährige Janáček erfahren, als er der Aufführung der von Karel Kovařovic (1862-1920), dem Direktor des Prager Nationaltheaters, geglätteten sogenannten „Prager Fassung“ zustimmte.

Zu Beginn der Oper sieht man einen schäbigen Gefängnishof, in dem drei Frauen auf dem Boden knien, um diesen zu reinigen (Bühnenbild: Christof Hetzer). Die Küsterin wird in ihre offene Zelle gebracht, wo sie unruhig die weiteren Geschehnisse verfolgt, als ob sie in deren Verlauf noch eingreifen könnte. Sie will nur das Gute, das Richtige tun und übersieht dabei, dass das Gegenteil von „gut“, nicht „schlecht“, sondern „gut gemeint“ ist. Die Kostüme von Jorine van Beek verströmen jenes mährische Flair, wie es im zugrunde liegenden Schauspiel Její pastorkyňa (ihre Ziehtochter) von Gabriela Preissová (1862-1946), das 1890 uraufgeführt wurde, beschrieben wird. Gespannt hatte man auf Nina Stemme als Küsterin gewartet. Und wie der tschechische Titel der Oper, „Ihre Ziehtochter“ bereits nahelegt, stehen im Zentrum dieser Oper die beiden Frauengestalten. Von daher gesehen, ist der später gewählte deutsche Titel der Oper „Jenůfa“ eigentlich irreführend, zumal diese ja keine Titelheldin im eigentlichen Sinn ist, sondern bloß eine Getriebene.

Akteurin ist und bleibt von Beginn an die Küsterin, die ihrer Ziehtochter ein ähnliches Schicksal, wie sie es selbst erleben musste, ersparen möchte. Sie durchlebt alle Ereignisse nochmals, wobei sich in ihre Erinnerung auch Wahnbilder mischen, etwa ein Prozessionszug unheimlicher Perchten, durch Schatteneffekte noch an Bedrohlichkeit gesteigert. Die „Gruppenvergewaltigung“ Jenůfas ist von daher wohl nur ihrer ausufernden Fantasie geschuldet. Sie ist zerrissen zwischen den drei, das gesamte damalige Leben bestimmenden Wertesystemen: Nach dem Urteil der Gesellschaft bedeutet ein uneheliches Kind Schande und Ausgrenzung; nach juristischem Urteil wird Kindsmord in jener Zeit nach alttestamentarischem Vorbild mit Steinigung geahndet und nach göttlichem Urteil, so rechnet wenigstens die Küsterin, würde ihr dieser „Mord“ wegen der Barmherzigkeit Gottes schon vergeben werden. Aber sie kann sich nicht sicher sein, ringt mit sich und weiß, als sie das Kind unter eine Eisscholle in den Fluss legt, dass sie dieses Verbrechen nicht hätte tun dürfen.

Dieses Ringen der Küsterin um eine Lösung für ein „gutes“ Leben ihrer Ziehtochter gestaltete Nina Stemme an diesem Abend derart ergreifend, dass ich im letzten Akt Tränen in den Augen hatte, so sehr hat mich ihre Darstellung berührt. Im Vergleich zu ihr geriet Svetlana Aksenova in der Titelrolle trotz höhensicheren hellen Sopranes darstellerisch etwas ins Hintertreffen, wenngleich man ihr die Wandlung vom leichtlebigen jungen Mädchen zur gereiften erwachsenen Frau ohne jegliche romantischen Vorstellungen schon abnehmen konnte. Pavol Breslik war ein rüpelhafter, egoistischer und überheblicher Števa Burya, Enkel der alten Burya, mit robustem Tenor in Lederjacke und Wolfsfell. Pavel Černoch debütierte als Laca Klemeň mit Brille, Stiefenkel der alten Burya, am Theater an der Wien mit ausdrucksstarkem Tenor. Auf Grund seines attraktiven Aussehens nahm man ihm den unterdrückten, insgeheim Jenůfa Liebenden, nicht wirklich ab, eher noch den versöhnlichen, hingebungsvoll Liebenden am Ende der Oper.

Gesanglich gab es jedoch keinerlei Einwände aus meiner Sicht. Und es gab ein berührendes Wiedersehen mit Hanna Schwarz, der legendären Fricka des Jahrhundertrings (1976) von Patrice Chéreau aus Bayreuth, deren Großmutter Stařenka Buryjovka sie mit viel herzergreifender Wärme und Nachsicht ausgestaltete. Zoltán Nagy unterlegte die Rolle des Altgesellen Stárek mit seinem gutgeführten, profunden Bassbariton. Als Rychtář und Rychtářka waren der ukrainische Bass Alexander Teliga und die Brünner Mezzosopranistin Václava Krejcí Housková zu erleben. Beide gaben ihr erfolgreiches Hausdebüt. Deren Tochter Karolka wurde von der Russin Valentina Petraeva aus dem jungen Ensemble mit hellem Sopran spielfreudig geboten. Anita Giovanna Rosati gefiel in der Hosenrolle des Hirtenjungen Jano mit glockenhellem Sopran, dem Jenůfa das Lesen beibringt. Ferner wirkten noch die polnische Mezzosopranistin Natalia Kawalek als Hirtin Pastorkyňa, die französische Mezzosopranistin Juliette Mars als Magd Barena und Liliya Namisnyk als alte Dörflerin Tetka mit.

Die mährischen Volkstänze im dritten Akt hatte Gail Skrela stimmungsvoll choreografiert. Licht und Videodesign stammten von Alex Brok und Paul Sturminger. Marc Albrecht, der als „Einspringer“ die vorletzte Premiere am Theater an der Wien, „Tosca“, gerettet hatte, konnte an diesem Abend das ORF Radio-Symphonieorchester Wien zu Bestleistungen führen. Der von Erwin Ortner geleitete Arnold Schönberg-Chor, dem in dieser Oper eine zentrale Rolle zukommt, sang und spielte wie immer ausgezeichnet. Es gab zahlreiche Bravi-Rufe für die Protagonisten des Abends, allen voran natürlich Nina Stemme, deren Rollendebüt überzeugend gelungen war, und langanhaltenden Applaus für alle Mitwirkenden und den Dirigenten. Schade nur, dass der ORF diese Produktion nicht auch im Fernsehen zeigt!

Harald Lacina, 22.2.2022

Fotocredits: Herwig Prammer

TOSCA

Aufführung am 26.1.2022

Martin Kušejs radikale Abrechnung mit der Konvention

Martin Kušej brach mit dieser Tosca in einer regelrechten „Tour de Force“ brachial mit den Sehgewohnheiten einer Margarethe Wallmanns Inszenierung von 1958 an der Wiener Staatsoper. Vieles ist in seiner Inszenierung Antonin Artauds (1896-1948) „Theater der Grausamkeit“ geschuldet, wiewohl Folter, versuchte Vergewaltigung, Mord und Hinrichtung schon im Libretto und ihm folgend in Puccinis genialer Musik enthalten sind. Kušej wandelt also auf der Fährte von Artauds Theatertheorie, indem er die Aufführung zugunsten des Textes, dem ein geringerer Stellenwert zukommt, in den Vordergrund rückte. Mögen manche Puristen hier die Nase rümpfen, der zeitlose Kern der Handlung, nämlich die Dreiecksbeziehung zwischen Tosca, Cavaradossi und Scarpia bleibt erhalten.

Das Setting von Kušejs Tosca ist eine eiskalte Winterlandschaft (Bühne: Annette Murschetz) im Schneesturm, Symbol für die Kälte und Brutalität der von Polizeichef Scarpia errichteten Schreckensherrschaft. Im Zentrum steht ein abgestorbener Baum an dessen Stamm ein Torso gebunden ist und daneben ein Marienbild. Von den Ästen baumeln abgehackte blutende Gliedmaßen. Im Hintergrund steht ein alter Wohnwagen, der Bayreuths aktueller „Tannhäuser“-Produktion entlehnt sein könnte, und in welchem der Tyrann Scarpia haust. In der Ferne hört man einen Hund bellen, der schließlich einen auf die Bühne geworfenen Unterarm aufhebt und der werfenden, für das Publikum unsichtbaren, Person zurückbringt. Die Verstärkung der omnipräsenten Gewalt und des Grauens in Puccinis Oper gelang Kušej recht gut, nicht jedoch der Gegensatz zwischen Kunst und Kirche, der im Inneren von Sant’Andrea della Valle in konventionellen Inszenierungen vorgeführt wird. Gelungen ist Kušej auch die Einführung der stummen Rolle der Gräfin Attavanti (Sophie Aujesky), die der Maler Cavaradossi heimlich in einem Porträt verewigte, das er vor der eifersüchtigen Tosca zu verbergen sucht. Das Innere des Palazzo Farnese ist in dieser Inszenierung dem Innenraum des Wohnwagens, in dem Scarpia genüsslich Wein trinkt und dem Gesang von Tosca aus dem Radioapparat folgt, gewichen. Elegant in einen Pelzmantel gehüllt, versucht Tosca sich Scarpia hinzugeben, nur um das Leben ihres geliebten Cavaradossi zu retten. Mit mehreren Messerstichen richtet sie ihn und wirft voller Abscheu ein an der Wand hängendes Holzkreuz auf den Boden.

Für den dritten Akt standen Kušej weder eine Engelsburg noch ein Erschießungskommando für Cavaradossi zur Verfügung. Und so wird Cavaradossi ganz einfach von Sciarrone erschossen und Tosca von der Rivalin Gräfin Attavanti. Ende gut – alle tot! In der Titelrolle brillierte, zumindest darstellerisch, die lettische Sopranistin Kristine Opolais. Während sie stimmlich vor allem im ersten Akt zu einer grellen, bisweilen schmerzenden Höhe fand, kehrte im zweiten Akt eine Beruhigung in den dramatischen Szenen mit Scarpia ein und sie konnte mit einigen gesanglich berührenden Passagen das Herz des und die Ohren des Publikums gewinnen. Sein Debut am Theater an der Wien gab der vielversprechende chilenische Tenor Jonathan Tetelman als Mario Cavaradossi, den er bereits an der Opéra de Lille gesungen hatte. Sein abgedunkelter kraftstrotzender Tenor verfügt über eine wahrlich imposante Höhe. Aus Gründen der Sparsamkeit dufte er im dritten Akt auch die Weise des Hirtenknaben singen mit Mezzavoce intonieren. Der ungarische großgewachsene Bass Gábor Bretz kaschierte seinen Zynismus und seine Grausamkeit gekonnt durch seinen eleganten Dreiteiler samt Pelzmantel (Kostüme: Su Sigmund), und durch das helle Timbre seiner Stimme. Stark eingegriffen hat Kušej aber in das übrige Personal der Oper: Der Mesner ist weder lustig noch ein solcher. Später erscheint er mit Hahnenfedern geschmückt als Narr, wie man ihn aus Boris Godunow her kennt, und Sciarrone, der am Ende der Oper, anstelle des Gefängniswärters auftritt, um Cavaradossi schließlich durch einen Genickschuss zu töten.

Diese Vielzahl von Personen verkörperte der spielfreudige polnische Bassist Rafał Pawnuk bei seinem Debut am Theater an der Wien mit sadistischer Leidenschaft. Der russische Bassist Ivan Zinoviev trat als spärlich bekleideter Cesare Angelotti auf, der sich in dieser Inszenierung lediglich hinter dem Baum auf der Bühne anstelle der Kapelle der Attavanti verstecken konnte. Als Polizeiagent Spoletta ergänzte der US-Amerikaner Andrew Morstein mit gutgeführtem Tenor und unterwürfiger Zurückhaltung. Marc Albrecht am Pult des Radio-Symphonieorchesters Wien hatte das Dirigat erst knapp vor der Premiere von dem erkrankten Ingo Metzmacher übernommen und brach mit Hörgewohnheiten. So brutal und brüchig hat man Puccinis Meisterwerk wohl selten gehört, aber diese musikalische Interpretation passte wenigstens zu den brutalen Vorgängen auf der Bühne. Der von Erwin Ortner geleitete Arnold Schoenberg Chor ersetzte in dieser Inszenierung auch die nicht vorhandenen Kinder, die um keinen Mesner herumhüpfen durften.

Am Ende der Vorstellung gab es keinerlei Buhs, auch wenn sich Martin Kusej nicht verbeugt hatte. Das Publikum schien die Lesart von Kusej trotz oder gerade wegen seiner radikalen Eingriffe – insgesamt – doch zu goutieren. Für die Sänger und den Dirigenten gab es zustimmenden Applaus mit Bravi-Rufen für das Trio Bretz, Opolais und besonders für Tetelman. Resümee des Rezensenten: Diese Produktion ist durchaus sehens- und hörenswert, schon um der Überprüfung der eigenen oft überkommenen Hör- und Sehgewohnheiten wegen.

Harald Lacina / 27.01.2022

© der Fotos: Monika Rittershaus

GIULIO CESARE IN EGITTO

19.12. (Premiere am 17.12.)

Großer Erfolg für Keith Warner und sein Team im zweiten Anlauf!

Ich bin in der glücklichen Lage, meine Eindrücke über diese Aufführung unvoreingenommen mitzuteilen, da ich jene Aufführung in der Regie von Christoph Loy aus dem Jahre 2007 nicht gesehen hatte und sich ein Vergleich von daher als obsolet erweist. Für Händels Dramma per musica in drei Akten bearbeitete Nicola Francesco Haym (1678-1729) einen bereits häufig vertonten Text von Giacomo Francesco Bussani (1640-80) gleichen Titels. Hayms Bearbeitung bestand hauptsächlich in der starken Kürzung der Rezitative und der Hinzufügung neuer Arientexte.

Die komplexe, vielschichtige und vielgestaltige Handlung ist – kurzgefasst – die Folgende: Cäsar hat den besiegten Pompeo bis nach Ägypten verfolgt, wo ihn dessen Gattin Cornelia um Gnade bittet. Tolomeo lässt Cäsar das Haupt des Pompeo überbringen. Cornelia und ihr Sohn Sesto schwören daraufhin Rache. Ihnen schließt sich Kleopatra an, die den Thron Ägyptens für sich allein haben und daher ihren Bruder Tolomeo beseitigen möchte. Tolomeo nimmt seine Schwester gefangen. Cäsar aber befreit Kleopatra. Sesto tötet Tolomeo. Cäsar macht daraufhin Kleopatra zur Alleinregentin Ägyptens und kehrt wieder nach Rom zurück. Dem britischen Opernregisseur Keith Warner gelang es, die komplexe Handlung durch allerlei theatralische Finessen aufzupeppen. Nicht immer neu, aber zugegebener Maßen äußerst wirkungsvoll, etwa die dreimalige Verkleidung Cäsars in den Imperator, dann in eine Art Kaiser Franz Josef mit rot-weiß-roter Schärpe und schließlich in einen GI. Diese dreifache Verwandlung durchläuft aber auch Kleopatra als einfache Dienerin, dann als kokette Fiemme fatale und schließlich als Domina mit Peitsche. Der erste Akt soll bei Warner im Ambiente eines renovierungsbedürftigen Kinos à la Grauman’s Egytian Theatre in Hollywood spielen.

Dafür kreierte Ausstatter Ashley Martin-Davis im Hintergrund der Bühne eine goldgerahmte Leinwand in einem Lichtspieltheater, womit die Ebene Theater auf dem Theater wieder einmal als Reflexion des Geschehens herhalten muss, und so sieht man auch die Protagonisten Cäsar und Kleopatra in einem schwarzweißen Stummfilm, sie in der Wüste, er im Hafen von Alexandria im Wasser und auch das Begräbnis des Pompejus in Bildern aus der Monarchiezeit. Der Zweikampf zwischen Tolomeo und Cäsar wird als Tennismatch ausgetragen. Tolomeo verliert. Im dritten Akt tritt Kleopatra dann in ihrem schwermütigen Lamento „Piangerò la sorte mia“ (Ich beweine mein Schicksal) in ihren vergangenen Gestalten als Spiegelbild entgegen, bis diese (aus der Erinnerung) wieder verschwinden. Und schließlich tritt sie nach der Ermordung ihres Bruders endlich auch im berühmten goldenen Liz-Taylor-Gewand mit den berühmten Flügelärmeln gleich einem Phönix auf. Die Szene mit dem goldenen Vogel erinnert natürlich an Rimski-Korsakows Oper „Der goldene Hahn“ und der tote Achillo in der Badewanne verweist auf den von Nero befohlenen Tod Senecas. Abgesehen von den verschiedenen Gewändern von Kleopatra und Cäsar sind die übrigen Darsteller allesamt heutig gewandet. Der enthauptete Pompeo darf in Gestalt des finnischen Tänzer-Choreografen Joni Österlund sowohl auf der Leinwand als auch auf der Bühne die elegante Choreografie der aus Zimbabwe stammenden Mandy Demetriou ausführen.

Die abwechslungsreiche und spannende Lichtregie lag in den Händen von Mark Jonathan. Der Concentus Musicus Wien wurde auf historischen Instrumenten spielend von dem versierten Barockspezialisten Ivor Bolten äußerst einfühlsam geleitet. Das Violinsolo spielte Julia Rubanova vom Balkon auf der Bühne. Neben zwei obligaten Blockflöten, einer Traversflöte, zwei Fagotten, zwei Oboen und vier Hörnern und Streichern verwendete Händel noch eine Viola da Gamba, eine Harfe, eine Theorbe und als Basso continuo abwechselnd das vom Dirigenten selbst gespielte Cembalo und ein Violoncello. In musikalischer Hinsicht überstrahlen die acht Arien von Kleopatra durch ihren Glanz beinahe die gesamte Oper. Sie zeigen auch die innere Entwicklung des zunächst jugendlich unbekümmerten Mädchens hin zur reifen Frau auf. Louise Alder war die äußerst attraktive Kleopatra, die alle Koloraturen mit Leichtigkeit stemmte, und die Vielgestaltigkeit dieser Figur lustvoll vorführte. In der Titelrolle brillierte Countertenor Bejun Mehta. Händel hat ihm ebenfalls acht Arien in die Kehle geschrieben. Vier zeigen ihn als großmütigen soldatischen Herrscher, die übrigen vier als gefühlvolle und leidende Alltagsperson. Alle Koloraturen sitzen bei diesem Ausnahmekünstler perfekt. Sämtliche Intervallsprünge perlen aus seiner Kehle hervor und erfüllen den Raum mit einer Leichtigkeit, die seinesgleichen sucht. In dem berühmten Recitativo accompagnato „Alma del gran Pompeo“ (Seele des großen Pompeo) im ersten Akt, in welchem er über die Endlichkeit des Lebens sinniert sowie im Recitativo accompagnato ed Aria im dritten Akt „Dall’ondoso periglio / Aure, deh, per pietà spirate“ (aus der wellenförmigen Gefahr, dem Dunstkreis, erlöse aus Mitleid), wo Cäsar die Götter um Rückgabe seiner Geliebten bittet, erreicht Händels Musik ihre größte Tiefe.

Der französische Countertenor Christophe Dumaux, langhaarig und so richtiggehend unsympathisch gab den bösartigen Tolomeo, Kleopatras Bruder, als Mitregent ebenso wie sie für den ägyptischen Königsthron bestimmt. In seinem unberechenbaren Gehaben wirkt er wie ein von dunklen Trieben geleiteter Unhold. Die ständigen Intervallsprünge in seinen drei Arien kennzeichnen seinen launischen Charakter, was auch sein Horrortrip im Video Design von David Haneke veranschaulicht. Der britische Bassbariton Simon Bailey gab den prahlerischen Opportunisten Achilla. Auch er hat drei Arien zu singen, bei denen sein pöbelhaftes Wesen durch die fehlenden Harmoniestimmen angedeutet wird. Mezzosopran Patricia Bardon verkörperte als Cornelia, der Witwe des Pompeo, die tragische Figur dieser Oper. Ihre schlichte graue Kleidung unterstrich auch ihr Leiden. Ihr Sohn Sesto wurde von dem sympathischen britischen Countertenor Jake Arditti ausdrucksstark in Spiel und Gesang vollendet interpretiert. Im Theater an der Wien durfte er bereits als David im Oratorium Saul mit einem abgeschlagenen Haupt auftreten. Damals war es jenes von Goliath, hier jenes seines Vaters Pompeo. Er hat darin also bereits einige Übung! Von seinen fünf Arien sind vier von Rachegedanken beflügelt und stehen folgerichtig in Moll, während seine Arie „Cara speme, questo core tu cominci a lusingar“ (Liebe Hoffnung, diesem Kern fängst du an zu schmeicheln) im ersten Akt als einzige hoffnungsvoll erklingt und in Dur steht. Er wird von Folterknechten auch ausgiebig ausgepeitscht.

Nach Bejun Mehta gab er die zweitstärkste Leistung dieses Abends. Der in der Ukraine geborene Konstantin Derri rundete als vierter Countertenor das Ensemble mit der eher kleinen Rolle des Nireno ab. Nach der Pause blieben die meisten Sitze besetzt, ein Zeichen dafür, dass diese Produktion bei dem überwiegenden Teil des Publikums wohl ihren Anklang gefunden hatte. Als weiteres Indiz für den Erfolg dieser Produktion können auch die Bravorufe nach vielen Arien während der Aufführung und am Ende beim Schlussapplaus der Mitwirkenden herhalten. Knappe zehn Minuten dauerte der Applaus, dem ich mich gerne aus Überzeugung anschloss.

Harald Lacina, 20.12.

Fotocredits: Monika Rittershaus

La Wally

15.11. (Premiere am 12.11.2021)

Gelungene stimmige Wiederbelebung

In den letzten Jahren scheint die von Gustav Mahler, der sie für die beste italienische Oper hielt, und Toscanini, der seine eigene Tochter nach ihr benannte, fast in Vergessenheit geratene „La Wally“ wieder vermehrt auf den europäischen Bühnen Fuß zu fassen. Mein privates Opernarchiv weist folgende Gesamtaufnahmen dieser doch sehr selten gespielten Oper auf DVD auf: Bregenz 1990, wo Mara Zampieri die Wally gesungen hatte, 1993 Giovanna Casolla in Lucca, Susanna von der Burg 2012 in Innsbruck, Ainhoa Arteta 2014 in Genf und schließlich Saioa Hernández 2017 in Piazenza. Bis heute kennt man die Arie der Wally aus „La Wally“ „Ebben? Ne andrò lontana“ (Nun gut, ich werde weit fortgehen). Und es war eben diese Begebenheit, aus der der düstere Heimatroman von Wilhelmine von Hillern (1836-1916) erwuchs. In Innsbruck entdeckte sie in einem Geschäft das Selbstporträt der Malerin Anna Stainer-Knittel (1841-1915) wie diese mit 17 Jahren an einem Seil hängend einen Adlerhorst an einer Felswand zum Schutz von Schafherden ausgenommen hatte. Für Männer war dieses waghalsige Unternehmen damals zwar allgemeiner Brauch, nicht aber für eine Frau. Wilhelmine von Hillern siedelte ihren Roman „Die Geier-Wally“ im sagenumwobenen Ötztal an. Später arbeitete sie mit Catalani und Luigi Illica gemeinsam am Libretto.

Die Oper „La Wally“, wurde schließlich 1892 in Mailand mit großem Erfolg uraufgeführt. Die Tochter des Grundbesitzers Stromminger, Walburga, genannt Wally, verlebt als Wildfang eine raue Jugend und widersetzt sich, Männerhosen tragend, allen weiblichen Konventionen. Sie weist das Werben des Verwalters Gellner zurück, weil sie den hitzigen und bramarbasierenden Hagenbach liebt. Der zurückgewiesene Gellner spinnt eine Intrige und Wally wird auf einem Fest durch Hagenbach zum Gespött der Leute gemacht. Die Gedemütigte dingt Gellner, Hagenbach zu ermorden und als dieser dann scheinbar leblos in einer Schlucht liegt, bereut sie ihren vorschnell gefassten Entschluss aufs heftigste und zieht sich in die Ötztaler Berge zurück. Dort aber erreicht sie der gerettete und sie nunmehr liebende Hagenbach, dem sie ihren Mordplan gesteht. Er verzeiht ihr, wird aber von einer Lawine in die Tiefe gerissen und Wally springt ihm nach. Wally verkörpert, als Antiheldin verstanden, die Repräsentantin einer zutiefst verletzten und gedemütigten Frau, deren allzu heftige Gefühle sie letztendes in den Untergang reißen. Die Prager Regisseurin Barbora Horáková Joly arbeitete sehr feinfühlig die zerrissene Natur der Wally heraus, die von ihrem Vater unterdrückt und in einer tödlichen Dreiecksbeziehung aufgerieben wird.

Zu Beginn der Oper stimmt die Nummer „Schnee“ aus der gleichnamigen CD der Gruppe Stimmhorn (Christian Zehnder und Balthasar Streitt) eine alpenländische Weise ein, welche auf die geheimnisvolle Bergwelt des Ötztales vorbereiten soll. Eva-Maria van Acker verfremdete mit ihrem Bühnenbild den Handlungsort in den Ötztaler Alpen geschickt, um keine kitschige Bergwelt zu evozieren. Videos und Projektionen eines fliegenden Geiers und der Herstellung von Wurst (?) von Tabea Rothfuchs versuchen dieses Vorhaben mit nur mäßigem Erfolg zu unterstützen. Statt Schnee gibt es viel Nebel. Und Felsen, die herabfallen, allerdings nicht so spektakulär wie in Aribert Reimanns „Medea“ an der Wiener Staatsoper 2010, wo Marco Arturo Marelli, die Bühne langsam kippte, sodass die darauf liegenden Felsen langsam hinunterrollten. Ein bisschen Folklore kann nicht schaden und so kleidete die Ausstatterin die Damen des Chores im 2. Akt in fesche Dirndl und auch Wally legt ihre Hosen ab, um durch ein verführerisches rotes Dirndl mehr Weiblichkeit zu demonstrieren. Wally ist nun wie Lulu auf dem Höhepunkt ihres gesellschaftlichen Aufstiegs, aber noch unverheiratet. Mit der demütigenden Kussszene kippt die Stimmung und symbolische dazu setzen sich die Dörfler Perchtenmasken auf.

Im 4. Akt wird dann die Tiroler Bergwelt durch eine Stahlrohrkonstruktion angedeutet. Die Titelrolle war mit der Polin Izabela Matula ideal besetzt. Selbstbewusst tritt sie im ersten Akt in Hosen und Stiefeln und mit roten Haaren auf. Nach dem Tod ihres gestrengen Vaters, der sie an seinen Verwalter Gellner verheiraten wollte, avanciert sie zur reichen Grundbesitzerin mit der nötigen Portion an Sexappeal. Todessehnsüchtig zieht sie im vierten Akt schließlich in die Berge und die Regie überlässt es dem Publikum darüber zu sinnieren, ob das finale Treffen mit Hagenbach real stattfindet oder sich lediglich in einem Anfall von Wahnsinn in ihrer Fantasie ereignet. Ihr bis dahin sehr gut geführter höhensicherer Sopran hörte sich lediglich in dieser finalen Szene angestrengt an. Der stimmkräftige schwarzgelockte italo-amerikanische Tenor und Beau Leonardo Capalbo als Hagenbach war ihr ein ebenbürtiger Partner, der nur leider von der Regie etwas stiefmütterlich behandelt wurde. Der südafrikanische Bariton Jacques Imbrailo gab den unglücklich liebenden Verwalter Gellner, der durch Wallys Zurückweisung erst die Intrige des Kusses mit Hagenbach anzettelt.

Der treue Hirtenknabe Walter, der sich schwärmerisch zu Wally hingezogen fühlt, wurde von der russischen Sopranistin Ilona Revolskaya, nach einer anfänglichen hörbaren „Aufwärmphase“, voller Inbrunst ergreifend gesungen. Der britische Bass Alastair Miles gab den herrischen Tyrann Stromminger, den Vater Wallys. Die deutsch-russische Mezzosopranistin Sofia Vinnik, Mitglied des Jungen Ensembles des Theaters an der Wien, kämpfte in der Rolle der Afra um Hagenbach, wodurch die Dreiecksbeziehung für einen Moment zu einem Quartett erweitert wurde. Im Irrglauben, Hagenbach wäre tot, darf sie sich hingebungsvoll in Zuckungen am Boden wälzen. Der rumänische Bariton Zoltán Nagy ergänzte in der Rolle eines Fußgängers innerhalb der Dorfgemeinschaft. Der von Erwin Ortner geleitete Arnold Schoenberg Chor trug das Seine zum großen Erfolg dieser zu Unrecht vernachlässigten Oper bei. Die Wiener Symphoniker loteten unter der versierten Leitung des in Medellín, Antioquia geborenen kolumbianischen Dirigenten Andrés Orozco-Estrada die effektvolle veristische Partitur Catalanis in all ihren Nuancen formvollendet aus. Das Publikum zeigte sich am Ende der Oper begeistert und spendete allen Mitwirkenden gleichermaßen langanhaltenden Applaus. Nach dieser exemplarischen Aufführung im Theater an der Wien hätte es „La Wally“ auf jeden Fall verdient, ins ständige Repertoire der großen Opernhäuser Eingang zu finden. Bravo!

Harald Lacina, 16.11.

Fotocopyright: Herwig Prammer

PETER GRIMES

21.10.2021

Premiere: 16.10.2021

Eine der faszinierendsten Inszenierungen der Ära Geyer war wohl „Peter Grimes“ aus dem Jahr 2015. Auf Wunsch großer Teile des Publikums wurde die Erfolgsproduktion von Christof Loy stark adaptiert einem begeisterten Publikum neuerlich vorgeführt. Neu ist nun die stärkere Konzentration auf den Waisenhausknaben John, der zum erotischen Angelpunkt des Geschehens um Peter Grimes wird. Seiner lasziven Ausstrahlung verfallen gleichermaßen Frauen wie Männer, letztere unter dem modernen Schlagwort „bi-curious“. Vieles davon wird von Britten bereits in den Zwischenaktmusiken angedeutet, die er später dann in Abwandlung in seiner Oper über Kindesmissbrauch, „The Turn of the Screw“, noch ausgefeilter zum Einsatz bringt. Das was gemeinhin der Fantasie der Betrachtenden überlassen wird, hier wird es choreographisch packend dargestellt. John, der Waisenhausknabe, könnte bereits in frühen Jahren missbraucht worden sein und tritt nur vordergründig als Strichjunge auf; er sehnt sich wie alle Agierenden um ihn nach Zuneigung, seelischer wie körperlicher.

Bei dem brutalen Peter Grimes fühlt er sich einigermaßen geborgen. Er sieht in ihm eine Art von „Vaterfigur“, zu der er sich mit all seinen Sinnen hingezogen fühlt. Die mancherorts geäußerte Forderung nach sogenannten „werkgetreuen“ Inszenierung kann wohl nur einem frommen Wunschdenken entspringen, würde doch dadurch jegliche künstlerische Interpretation ad absurdum geführt und jede Neuinszenierung eines bekannten Werkes obsolet machen. Es sei an dieser Stelle nur an Richard Wagners Forderung: „Kinder, schafft Neues!“ (1852) erinnert. Darüber hinaus bezog Britten in seiner Oper zum Thema der latent mitschwingenden Homosexualität zeitlebens nicht Stellung, galt diese doch zum Zeitpunkt der Uraufführung der Oper noch als strafbarer Tatbestand nicht nur in England. Von der minimalistischen Ausstattung von Johannes Leiacker besticht noch immer das über den Rand der schräg geneigten Bühne symbolträchtig hinausragende Bett, als Ort der Flucht, der Gewalt, der Sehnsucht und angedeuteten sexuellen Begierde, bedrohlich, denn der tiefe Orchestergraben versinnbildlicht zugleich die Gefahr des Absturzes. Zusammen mit den zeitlich nicht näher verorteten Kostümen von Judith Weihrauch denkt man unwillkürlich an die Filme des dänischen Kultregisseurs Lars van Trier. Peter Grimes ist ein Zerrissener, auf der Suche nach dem, was er sich als sein „bürgerliches Lebensglück“ erträumt: Ein wenig Wohlstand, um dann endlich zu heiraten und eine Familie zu gründen. Der aufopferungsbereiten Lehrerin Ellen Orford gelingt es aber nicht, dem sich in seiner Einsamkeit Verzehrenden körperliche Zuneigung und Geborgenheit zu schenken, Grimes aber stößt sie barsch von sich. Er hat bereits einen Gehilfen während eines Fischzugs verloren und nun begegnet ihm das gesamte Dorf mit großem Misstrauen bis auf den ehemaligen Kapitän Balstrade, der sich als Außenseiter dem Ausgestoßenen zugetan fühlt. Peter Grimes aber erwidert auch diese Zuneigung für ihn nicht. Stattdessen nimmt er sich trotzig einen neuen Gehilfen und wehrt die zärtlichen Annäherungsversuche des jungen Mannes auf der Suche nach eigener Selbstverwirklichung nicht ab. Ein Happy End kann es in dieser Konstellation nicht geben. Auch dieser Gehilfe ertrinkt und erscheint nochmals in einer Apotheose in einem grandiosen Pas de Deux mit Peter Grimes, der den toten Knaben zärtlich in seine Arme schließt und der in seiner Fantasie wieder zum Leben erwacht (Choreografie: Thomas Wilhelm). Auf Anraten von Kapitän Balstrade versenkt Peter Grimes schließlich sein Boot in der rauen See. Auch wenn das Meer dabei als stimmungsgebendes Element optisch nicht zu sehen ist, so ist es omnipräsent in den Seelen der Beteiligten vorhanden, denn diese gleicht dem Wasser.

Eric Cutler beeindruckte als zerrissener Außenseiter Peter Grimes mit prächtigem Heldentenor. Als starker Mann kann er auch für kurze Augenblicke ehrliche, tiefe Gefühle zeigen. Der Tänzer Gieorgij Puchalski war als sein Gehilfe John bereits 2015 zu sehen. Er ist hier, anders als bei Britten, die personifizierte Verführung voller lasziver Schönheit, der niemand widerstehen kann. Auch Andrew Foster-Williams als Kapitän Balstrode wird von der Ausstrahlung des Gehilfen angezogen, erliegt ihr beinahe, um sich im letzten Moment doch abzuwenden. Er wirkt in dieser Rolle wie ein trauriger Pierrot, nur ohne entsprechende Maske, ausgestattet mit einem äußerst robusten Bariton. Die schwedische Sopranistin Agneta Eichenholz als emanzipierte Lehrerin Ellen Orford wirkte bereits 2015 mit und ließ in ihrem eleganten Hosenanzug mit stimmlicher Opulenz und äußerster Entschlossenheit aufhorchen. Ein Wiedersehen gab es auch mit Bayreuth Heroine Hanna Schwarz, deren Brangäne, Waltraute, Erda, aber vor allem ihre Fricka im Chereau-Ring unvergessliche Abende in Erinnerung rufte. Sie trat in der skurrilen Rolle der Kneipenwirtin „Auntie“ in körperengem rotem Hosenanzug mit karottenrotem Haar, fallweise in Begleitung ihrer rosa gekleideten Nichten, Miriam Kutrowatz und Valentina Petraeva, auf. Mit dabei auch der einstige Star von Covent Garden, Rosalind Plowright, in der Rolle der hippiehaft gekleideten und koksenden Witwe Mrs Sedley, der die komische Seite des Abends anheimfiel. Der britische Tenor Rupert Charlesworth als Methodist Bob Boles und der schwedische Tenor Erik Årman als sein Gegenspieler, der biedere Reverend Horace Adams, setzten beide starke gesangliche wie darstellerische Akzente. Auch Thomas Faulkner als Rechtsanwalt Swallow mit mächtigem Bass, Edwin Crossley-Mercer als Apotheker Ned Keene sowie Lukas Jakobski als Fuhrmann Hobson trugen zum großen Erfolg dieses Abends bei. Thomas Guggeis sorgte am Pult des ORF-Radio-Symphonieorchester Wien für eine spannungsgeladene Umsetzung der ausgefeilten Partitur Brittens, die an manchen Stellen an Carl Orffs Carmina burana aber auch an Bergs Wozzeck erinnert. Unüberhörbare musikalische Anleihen bei Benjamin Britten hat sicherlich auch Sir Andrew Lloyd Webber für sein Musical „Jesus Christ Superstar“ genommen. Der Arnold Schoenberg Chor unter seinem Leiter Erwin Ortner war dieses Mal auch choreographisch von Thomas Wilhelm gefordert. Als bedrohliche Masse kommt ihm bei Britten eine ähnliche, kommentierende Funktion zu wie dem Chor im antiken griechischen Drama. Gleich zu Beginn schrecken sie mit ihren aufgedrehten Taschenlampen Peter Grimes aus dem Bett auf und am Ende der Oper mit den gleichen Drohgebärden den im Bett von Peter Grimes zusammen gekauert liegenden Balstrode. Das begeisterte Publikum spendete langandauernden starken Schlussapplaus mit Bravorufen für die Protagonisten.

Eric Cutler beeindruckte als zerrissener Außenseiter Peter Grimes mit prächtigem Heldentenor. Als starker Mann kann er auch für kurze Augenblicke ehrliche, tiefe Gefühle zeigen. Der Tänzer Gieorgij Puchalski war als sein Gehilfe John bereits 2015 zu sehen. Er ist hier, anders als bei Britten, die personifizierte Verführung voller lasziver Schönheit, der niemand widerstehen kann. Auch Andrew Foster-Williams als Kapitän Balstrode wird von der Ausstrahlung des Gehilfen angezogen, erliegt ihr beinahe, um sich im letzten Moment doch abzuwenden. Er wirkt in dieser Rolle wie ein trauriger Pierrot, nur ohne entsprechende Maske, ausgestattet mit einem äußerst robusten Bariton. Die schwedische Sopranistin Agneta Eichenholz als emanzipierte Lehrerin Ellen Orford wirkte bereits 2015 mit und ließ in ihrem eleganten Hosenanzug mit stimmlicher Opulenz und äußerster Entschlossenheit aufhorchen. Ein Wiedersehen gab es auch mit Bayreuth Heroine Hanna Schwarz, deren Brangäne, Waltraute, Erda, aber vor allem ihre Fricka im Chereau-Ring unvergessliche Abende in Erinnerung rufte. Sie trat in der skurrilen Rolle der Kneipenwirtin „Auntie“ in körperengem rotem Hosenanzug mit karottenrotem Haar, fallweise in Begleitung ihrer rosa gekleideten Nichten, Miriam Kutrowatz und Valentina Petraeva, auf. Mit dabei auch der einstige Star von Covent Garden, Rosalind Plowright, in der Rolle der hippiehaft gekleideten und koksenden Witwe Mrs Sedley, der die komische Seite des Abends anheimfiel. Der britische Tenor Rupert Charlesworth als Methodist Bob Boles und der schwedische Tenor Erik Årman als sein Gegenspieler, der biedere Reverend Horace Adams, setzten beide starke gesangliche wie darstellerische Akzente. Auch Thomas Faulkner als Rechtsanwalt Swallow mit mächtigem Bass, Edwin Crossley-Mercer als Apotheker Ned Keene sowie Lukas Jakobski als Fuhrmann Hobson trugen zum großen Erfolg dieses Abends bei. Thomas Guggeis sorgte am Pult des ORF-Radio-Symphonieorchester Wien für eine spannungsgeladene Umsetzung der ausgefeilten Partitur Brittens, die an manchen Stellen an Carl Orffs Carmina burana aber auch an Bergs Wozzeck erinnert. Unüberhörbare musikalische Anleihen bei Benjamin Britten hat sicherlich auch Sir Andrew Lloyd Webber für sein Musical „Jesus Christ Superstar“ genommen. Der Arnold Schoenberg Chor unter seinem Leiter Erwin Ortner war dieses Mal auch choreographisch von Thomas Wilhelm gefordert. Als bedrohliche Masse kommt ihm bei Britten eine ähnliche, kommentierende Funktion zu wie dem Chor im antiken griechischen Drama. Gleich zu Beginn schrecken sie mit ihren aufgedrehten Taschenlampen Peter Grimes aus dem Bett auf und am Ende der Oper mit den gleichen Drohgebärden den im Bett von Peter Grimes zusammen gekauert liegenden Balstrode. Das begeisterte Publikum spendete langandauernden starken Schlussapplaus mit Bravorufen für die Protagonisten.

Harald Lacina, 21.10.21

Bilder von Monika Rittershaus

Emilio de‘ Cavalieri

RAPPRESENTATIONE DI ANIMA ET DI CORPO

21.9.2021 (Premiere am 19.9.)

Eine höchst gelungene Wiederentdeckung

Der vielseitige italienische Komponist, Choreograf, Organist, Tänzer und Diplomat wurde 1550 in Rom geboren und starb ebenda 1602. Er trug gemeinsam mit Giovanni de‘ Bardi, Conte di Vernio (1534-1612), zur Entwicklung der Intermezzi bei. Er war Mitglied der römischen Schule. Sein Werk und das anderer zeitgenössischer Komponisten aus Florenz, Rom und Venedig entstand am Ende der Renaissanceära und dem Beginn des Frühbarocks mit Generalbass und Monodie. Seine 1600 im Betsaal der Bruderschaft des Heiligen Filippo Neri in Rom auf ein Libretto von Agostino Manni (1548-1618) uraufgeführte „Rappresentatione di Anima et di Corpo“ ist das bislang erste vollständig erhaltene Musiktheater mit Elementen des mittelalterlichen Mysterienspiels und des Jesuitendramas im „Stile recitando“ (recitar cantando); sie kann als Vorläufer der Oper bzw. des Oratoriums, also der allegorischen geistlichen Oper, angesehen werden. Erst sieben Jahre später sollte mit Claudio Monteverdis Orfeo in Florenz die Geburtsstunde der weltlichen Oper schlagen.

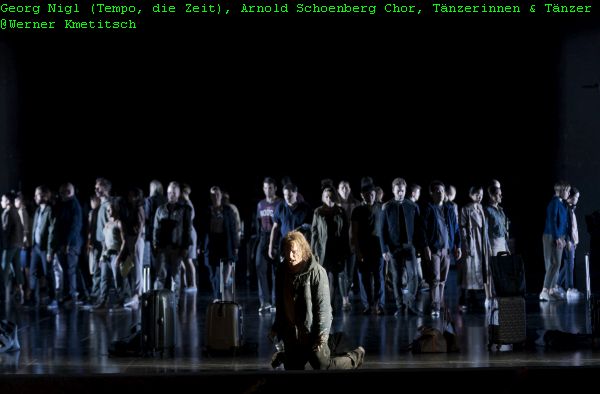

Auf der leeren Bühne finden sich alle Mitwirkenden mit ihren Rollkoffern zur Probe ein, während das Publikum seine Plätze einnimmt, um auch den in letzter Minute den Zuschauerraum betretenden Personen, die selbstredend ihren Sitzplatz in der Mitte einer Reihe gekauft hatten, den Zugang zu diesem zu ermöglichen. In dem vom kanadischen Regisseur Robert Carson kreierten Prolog diskutieren die Mitwirkenden in einem babylonischen Sprachgewirr darüber, ob es eigentlich eines nicht vorhandenen Prologes bedürfe, um das dem heutigen Betrachter schwer verständliche Stück zu erklären. Aus diesem Chaos ertönt schließlich die erste mahnende Arie von Bariton Georg Nigl als Tempo (die Zeit). Hierauf begeben sich die Seele (anima) und der Körper (corpo) auf ihre gemeinsame Suche nach dem (höheren) Sinn des Lebens.

S

ehr heutig mit Jeans und Stiefeln bekleidet (Kostüme: Luis Carvalho) müssen sie den Verführungen der Welt widerstehen. Diese tritt ihnen zunächst in Gestalt der italienischen Altistin Margherita Maria Sala als Vergnügen (Piacere) und ihrer beiden Begleiter, der tschechische Bariton Michal Marhold und der slowakische Tenor Matúš Šimko (Compagni di Piacere), entgegen. In lasziven feuerroten Kostümen werden die beiden in ein erotisches Bacchanal verstrickt, in dem die gewöhnlichen Geschlechterrollen aufgehoben zu sein scheinen. In immer neuen Zusammenstellungen erfahren sie so eine Erweiterung ihres (sexuellen) Bewusstseins. Hierauf versuchen Georg Nigl als Welt (mondo), goldgekleidet und äußerlich an Sir Elton John erinnernd, und die italienische Mezzosopranistin Giuseppina Bridelli als das weltliche Leben (Vita Mondana) mit ihrem Gefolge das junge Paar mit Reichtum und Gold zu verführen. Aber der körperliche Verfall kann durch die glitzernde Fassade nicht kaschiert werden. Haben sie ihren gleißenden Putz einmal abgelegt, wird der ungeschminkte Blick frei auf ausgemergelte, faltige Körper.

Erleichtert, auch dieser Verführung letztendes widerstanden zu haben, ziehen Anima und Corpo weiter. Aber bis zu ihrer Erlösung müssen sie noch weitere Hindernisse überwinden, wobei ihnen nun der französische Tenor Cyril Auvity als Verstand (intelletto), Bassbariton Florian Boesch als guter Rat (consiglio) und Countertenor Carlo Vistoli als Schutzengel (Angelo Custode) behilflich sind. Während die Seele fast unbeirrt Gott zustrebt, sucht der Körper nach Lust und vielfachen weltlichen Freuden. Am Ende schweben spärlich bekleidete Tänzer (Choreografie: Lorena Randi) zwischen Himmel und Hölle, sinnbildlich für ewiges Feuer und ewiges Licht, auf und ab. Am Ende gibt es dann für alle – nunmehr in weiß gekleidete – Mitwirkenden als Erlösung und zur Belohnung eine ausgelassene „White Party“.

Robert Carson hat gemeinsam mit Kostümbildner Luis Carvalho auch das minimalistische Bühnenbild entworfen. Das bewegliche Portal dient dabei wie im mittelalterlichen Stationendrama den einzelnen Prüfungen und erinnert von daher natürlich an Mozarts Zauberflöte. Schwarz und Weiß dominieren. Der Regisseur hat auch gemeinsam mit Peter van Praet die einzelnen Szenen effektvoll eingeleuchtet. Der Arnold Schoenberg Chor wurde wieder einmal blendend von Erwin Ortner einstudiert.

Dem Mailänder Dirigenten und Flötisten Giovanni Antonini gelang es am Pult des von ihm mitbegründeten und fantastisch musizierenden Barockensemble Il Giardino Armonico ein Klangerlebnis der besonderen Art, indem die Musik Cavalieris alles andere als antiquiert erklang, vor allem in den dynamischen Zwischenspielen, die auch mit Tanzrhythmen aus der Renaissance aufwarten konnten. Für diese Intermezzi hat der Dirigent bewusst Werke anderer Komponisten jener Zeit ausgewählt, etwa die Stravaganza von Giovanni de Macque (um 1548-1614), eine Canzone von Giovanni Gabrieli (1554/57-1612), eine Sonata Stravagante sull‘ Ave Maria Stella von Giovan Pietro del Buono (vor 1641-1657), die Sonata decimaquarta a 4 von Dario Castello (1590-1658) sowie ein Stück eines unbekannten Komponisten La morte della Ragione. Bei einem so hehren Thema wie der ewigen Sinnfrage, was denn ein gutes Leben ausmache, wären Koloraturen nicht opportun, weshalb die einfache Begleitung der Singstimmen, neben den Chorpassagen, im Vordergrund stehen.

Aus dem Reigen der singenden Solisten stachen für mich Carlo Vistoli als Schutzengel und Daniel Schmutzhard als kraftvoller Corpo heraus, der Hermann Prey als Corpo in der Einspielung von 1970 unter Charles Mackerras um nichts nachstand. Tatjana Troyanos sang auf dieser Aufnahme Anima, die Seele. Hier ist es Anett Fritsch mit jugendlichem, leichten Sopran. Wie immer bewährt Florian Boesch und Georg Nigl. Cyril Auvity überraschte mit seinem markanten Tenor in der Rolle des Verstandes. Die übrige Besetzung Margherita Maria Sala, Matúš Šimko, Michal Marhold und Giuseppina Bridelli sangen und spielten ihre jeweiligen Partien mit Verve. Der enthusiastische Applaus am Ende der Vorstellung bestätigte das gelungene Konzept von Regisseur Carson, mit dem er ein 421 Jahre altes Werk mit Verstand, großem Einfühlungsvermögen und unendlicher Liebe für unsere heutige Zeit zu einer glanzvollen Aufführung verhelfen konnte.

Harald Lacina, 22.9.2021

Fotocredits: Werner Kmetitsch

MEINE SEELE IST ERSCHÜTTERT

BEETHOVEN-PROJEKT II

Ballett von John Neumeier, uraufgeführt am 29.5.2021, Hamburgische Staatsoper. Österreichische Erstaufführung 28.8.2021

Die letzte Spielzeit von Roland Geyer als Direktor des Theaters an der Wien wurde als „Intrada“ mit einem Gastspiel des Hamburger Balletts John Neumeier eingeläutet. Dieser teilte sein nachträglich als Feier zum 250. Geburtstag Beethovens entworfene Ballett in zwei Teile: „Hausmusik“ und „Tanz!“. In einem kurzen pantomimischen Vorspiel setzt sich Beethoven (Aleix Martínez) an einen Klavierflügel und hämmert mit einem Finger auf die geschlossene Abdeckung der Klaviatur, legt sein Ohr auf diese und versucht vergeblich, ihr einen Ton zu entlocken.

Der Verlust seines Gehörs sollte sich im Verlauf dieses Balletts noch bis zur völligen Taubheit tänzerisch steigern. Nach dieser „Pantomime“ darf sich die Pianistin Hanni Lang an den Flügel setzen, begleitet vom Geiger Anton Barakhovsky. In dieser ausweglosen Situation stehen ihm aber zwei Figuren zur Seite: Zunächst die inspirierende Muse (Hélène Bouchet), danach sein „Alter Ego“ (Jacopo Bellussi), in das so manche Züge von Beethovens Sekretär Anton Felix Schindler (1795-1864) eingeflossen sein mögen. Der Katalane Aleix Martínez hatte schon 2018 im „Beethoven-Projekt“ den Komponisten verkörpert. Der erste Teil des Abends wiederum bestand aus drei Teilen und wurde mit der Sonate für Klavier und Violine Nr. 7 in c-moll, op. 30 Nr. 2, eingeleitet. Daran anschließend folgte der erste Satz des Oratoriums „Christus am Ölberg“, op. 85, worin es dem begnadeten Choreographen und Regisseur John Neumeier wieder einmal gelang, ein Gesamtkunstwerk zu schaffen, bei welchem der weltberühmte Wagnertenor Klaus Florian Vogt das Recitativo „Jehova, du, mein Vater“ und die Arie „Meine Seele ist erschüttert“ von Christus formvollendet interpretierte.

In dieser Sequenz spiegeln sich die Angst Christus vor der Passion und die Angst Beethovens vor der Taubheit. Auf der Bühne verändert sich das Leben des Komponisten radikal: er zieht sich auf Grund seiner zunehmenden Schwerhörigkeit zurück und wird von der illustren Gesellschaft geschnitten. In seiner Verzweiflung erklimmt er ein Podest, auf dem sich ein Konzertflügel befindet und sein Alter Ego ihn erwartet. Musikalisch folgen nun der 2. und 3. Satz der Klaviersonate Nr. 21 in C-Dur, op. 53, der sogenannten „Waldsteinsonate“, die die Pianistin bravourös auswendig vortrug, während im 2. Satz ein inniges Pas de deux zwischen Muse und Beethoven zu erleben war, finden die beiden im 3. Satz Unterstützung durch die gesamte Companie. Der mit „Tanz!“ betitelte zweite Teil des Abends wird von den vier Sätzen von Beethovens Sinfonie Nr. 7 in A-Dur, op. 92, ausgefüllt. Und hier kann das Wiener KammerOrchester unter seinem Dirigenten Constantin Trinks, wieviel Drive in der Siebenten doch steckt. Nicht umsonst unterstrich mein Musiklehrer am Gymnasium, Herwig Knaus, dass die ungeraden Sinfonien von Beethoven eigentlich die spannenderen seien, aber das liegt natürlich allein im Ohr des Zuhörenden.

Der Funke, der von den Tanzenden ausgehenden übersprühenden Lust an der Bewegung schien auch auf einen Teil des Publikums übergegangen zu sein, dass sich dazu veranlasst sah, mit den Füßen – mehr oder weniger - rhythmisch mitzustampfen! Optischer Ausdruck dieser Joi de vivre war der rasche Wechsel der Kostümfarben der Tanzenden (Kostüme: Albert Kriemler vom Schweizer Modehaus Akris), während sich das karge Bühnenbild von Heinrich Tröger im Gegensatz zur Farbenpracht der Kostüme lediglich auf zwei Konzertflügel und einige Plastiksessel beschränkte. In diesem Ambiente aber bleibt der personifizierte Beethoven ein Fremdling, der die ausgelassene Fröhlichkeit bei aller Verschlossenheit und Zurückhaltung dennoch genießt und schließlich auf den ausgestreckten Armen seines sich um die eigene Achse drehenden Alter Egos, in die Ewigkeit zu schweben scheint…

Das Publikum des gut gefüllten Theaters an der Wien brach am Ende der Vorstellung in Jubelovationen aus, der sich zu einem regelrechten Beifallssturm steigerte, als John Neumeier höchstpersönlich auf der Bühne erschien und sich verbeugte. Ein beglückter Rezensent konnte sich von den künstlerischen Leistungen höchst erfreut auf den Heimweg begeben.

Harald Lacina, 29.8.

Fotocredits: Kiran West

Porgy and Bess

16.10. (Premiere am 14.10.)

Groovige Jazzrhythmen von erstklassigen Sängern in einer 3-Sterne-Produktion

George Gershwin (1898-1937), ist vor allem durch seine beiden Orchesterkompo-sitionen Ein Amerikaner in Paris und Rhapsodie in Blue im Gedächtnis vieler Musikliebhaber präsent. Seine dreiaktige Folk-Oper von 1935 Porgy und Bess nach einem Libretto von (Edwin) DuBose Heyward (1885-1940) über das Leben farbiger Arbeiter im Werftbezirk von Charleston, den Bewohnern der Catfish Row um 1870, kennen viele wohl nur dem Namen nach. Der Grund mag darin liegen, dass die Oper nach dem Willen des Komponisten ausschließlich von Schwarzen szenisch gesungen werden darf. Vielleicht haben einige Opernfreunde die Inszenierung von Götz Friedrich auf der Seebühne der Bregenzer Festspiele 1997 verfolgen können. Der Verfasser dieses Berichtes leider nicht… Dem Libretto der Oper Porgy and Bess wiederum lag der 1925 erschienene Roman Porgy zu Grunde, den DuBose Heyward und seine Gattin Dorothy Hartzell Kuhns (1890-1961) 1927 zu dem erfolgreichen Theaterstück Porgy umformten. Im Sommer 1934 zog Gershwin auf Folly Island, um das Leben des Stammes der Gullah (Nachkommen der Sklaven aus Sierra Leone) zu studieren, deren Dialekt und Musik im Libretto und in der Komposition verwendet wird. Gershwin wollte mit seiner Oper das Milieu der Catfish Row, einer Siedlung ausschließlich für Afroamerikaner in Charleston, in der zweiten Hälfte des 19. Jhd. schildern.

Er spielte dabei mit den Emotionen der Zuschauer, indem er Mord, Tod und Gewalt effektvoll in folkloristische Tänze und Gesänge einbettete und den tragischen Helden „Porgy“ als Körperbehinderten in einem Wägelchen auftreten lässt. In unseren Tagen wird das wohl manchem Zuschauer als starker Tobak vorkommen. Aber gerade die Zuspitzung aller Emotionen gehört zum Besten, was die Oper den Menschen zu bescheren im Stande sein kann… In musikalischer Hinsicht bediente sich Gershwin vieler Elemente nordamerikanischer Musik. Stilistisch steht die Oper einerseits dem Verismo nahe, andererseits dem Musical wegen ihrer volkstümlich gewordenen Elemente aus Blues, Jazz, Gospels und Spirituals, auf die er die Leitmotivik Wagners übertrug. Zu Lebzeiten des Komponisten war seiner einzigen Oper nicht mehr als ein Achtungserfolg beschieden. Erst nach Gershwins Tod sollte sich ihr Welterfolg einstellen. Um sich in der Gegenwart politisch korrekt auszudrücken, darf die Bezeichnung bestimmter Menschen keinen Bezug zu ihrer Hautfarbe beinhalten, weshalb auch „Schwarzafrikaner“ abzulehnen ist.

Vielmehr sollte man die Bezeichnung „Afroamerikaner“ oder in Deutschland etwa „Afrodeutsche“ verwenden. Dieses Verständnis war zur Zeit der Komposition von „Porgy and Bess“ freilich noch nicht im Bewusstsein der Mehrheit der Bevölkerung verankert. Matthew Wild, der künstlerischer Leiter der Cape Town Oper, verlegte die Handlung vom romantischen Fischerdorf in eine kalte Container-Stadt, wo sich nach der Pause Haufen alter Kleider türmen. Jeder einzelne dieser übereinander-gestapelten Container bildet eine Wohneinheit. Üblicherweise kommen solche Container bei großen Frachtschiffen zum Einsatz. Sonst erinnert nur ein einzelnes Fischerboot mit Heckmotor an die Verortung der Handlung nahe dem Meer. Flackernde Neonröhren deuten stürmische Gewitter an. Die stimmige bunte Ausstattung von Katrin Lea Tag passt sich dem Regiekonzept von Matthew Wild sensibel an. Aus der Vielzahl an Personen und Nebenhandlungen kristallisieren sich im Laufe des Abends, neben den Titelhelden der Oper, noch Clara, Serena und Maria, sowie die Männer Crown, Sportin’Life und Jake mit stärkerem Eigenleben heraus. Als Milieustudien fügten sich die von Louisa Talbot choreographierten Tanzszenen organisch in die Handlung ein.

Der afrobritische Dirigent Wayne Marshall am Pult des um jazzerfahrene Musiker erweiterten Wiener KammerOrchesters verzichtete auf all zu viel Sentimentalität bei den „Hits“ wie „Summertime“, „I Loves You, Porgy“, „I Got Plenty o’ Nothin’“ und „It Ain’t Necessarily“ und präsentierte einen lautstarken eher harten Gershwin-Sound. Die Sänger der Hauptrollen verfügten allesamt über voluminöse durchgängig prachtvolle Stimmen. Der verkrüppelte, so der Text, heute würde man wohl körperbehinderte Porgy sagen, wird in dieser Inszenierung äußerlich durch ein in einer Orthese steckendes steifes Bein und einer Krücke gekennzeichnet. Der US-amerikanische Bariton Eric Greene wirkte dabei keineswegs als bemitleidenswerter „Krüppel“, sondern als resoluter, stolzer Mann, der sich zu wehren weiß und darüber hinaus noch stimmgewaltig aufzutreten konnte. Am Ende tötet er Crown ohne dieses Mordes jedoch überführt werden zu können und bricht nach New York auf, um „seine“ Bess zu suchen. Jeanine de Bique als Bess, die von ihrem schurkischen Liebhaber Crown nach dessen Mord an Robbins zurückgelassen wurde, bestach sowohl durch äußerliche Schönheit als auch durch exzellente Stimmführung. Als labiler und seelisch zerrütteter Junkie bleibt sie Crown jedoch sexuell hörig und verlässt schließlich beide Männer nach einer übermäßigen Kokaineinnahme um ihr Glück an der Seite des Drogendealers Sportin’Life in New York zu suchen.

Zwakele Tshabalala wirkte in der Rolle dieses fiesen Sportin’Life mit seinen langen Haaren rollengerecht schmierig und richtiggehend unsymphatisch. Der sich nach dem Mord an Robbins auf der Flucht befindliche brutale Crown des Norman Garrett, der nach seiner Wiederkehr Bess vergewaltigt und Ryan Speedo Green als Jake, der während eines Sturmes mit seinem Boot untergeht, verliehen ihren Rollen jeweils ein starkes gesangliches wie darstellerisches Profil. Brandie Sutton wurde in der Rolle der Clara rein äußerlich als Hidschāb (Kopftuch) tragende Muslima gekennzeichnet, deren Gatte Jake aber Christ ist. Mary Elizabeth Williams als Serena hatte eine große Szene als sie Bess gesund betete und Tichina Vaughn als Maria mit gelben Zöpfchen gefiel in der Auseinandersetzung mit Spotin’Life über dessen Drogenhandel sie empört war. Die kleineren Rollen waren mit Calvin Lee/Robbins, der von Crown ermordet wird, Ronald Samm/Peter, der für diesen Mord unschuldig festgenommen wird, Themba Mvula als profitgieriger Anwalt Frazier, Sarah-Jane Lewis/Annie, Felicity Buckland/Lily, April Koyejo-Audiger/Strawberry Woman, Njabulo Madlala/Jim, Msimelelo Mbali/Undertaker und Siphesihle Mdena als Crab Man/Nelson mit ausdrucksstarken Sänger-Schauspielern besetzt. Die nicht singenden weißen Darsteller dieser Produktion waren Tobias Voigt als Detective und Markus-Peter Gössler als Policeman/Coroner.

Zwakele Tshabalala wirkte in der Rolle dieses fiesen Sportin’Life mit seinen langen Haaren rollengerecht schmierig und richtiggehend unsymphatisch. Der sich nach dem Mord an Robbins auf der Flucht befindliche brutale Crown des Norman Garrett, der nach seiner Wiederkehr Bess vergewaltigt und Ryan Speedo Green als Jake, der während eines Sturmes mit seinem Boot untergeht, verliehen ihren Rollen jeweils ein starkes gesangliches wie darstellerisches Profil. Brandie Sutton wurde in der Rolle der Clara rein äußerlich als Hidschāb (Kopftuch) tragende Muslima gekennzeichnet, deren Gatte Jake aber Christ ist. Mary Elizabeth Williams als Serena hatte eine große Szene als sie Bess gesund betete und Tichina Vaughn als Maria mit gelben Zöpfchen gefiel in der Auseinandersetzung mit Spotin’Life über dessen Drogenhandel sie empört war. Die kleineren Rollen waren mit Calvin Lee/Robbins, der von Crown ermordet wird, Ronald Samm/Peter, der für diesen Mord unschuldig festgenommen wird, Themba Mvula als profitgieriger Anwalt Frazier, Sarah-Jane Lewis/Annie, Felicity Buckland/Lily, April Koyejo-Audiger/Strawberry Woman, Njabulo Madlala/Jim, Msimelelo Mbali/Undertaker und Siphesihle Mdena als Crab Man/Nelson mit ausdrucksstarken Sänger-Schauspielern besetzt. Die nicht singenden weißen Darsteller dieser Produktion waren Tobias Voigt als Detective und Markus-Peter Gössler als Policeman/Coroner.

Trotz einer Gesamtlänge von dreieinviertel Stunden zeigte das Publikum keinerlei Ermüdungserscheinungen und bedachte alle Mitwirkenden mit lang anhaltendem Applaus. Porgy and Bess wird noch bis 24.10. in alternierender Besetzung im Theater an der Wien gezeigt. Ein Besuch kann nur wärmstens ans Herz gelegt werden!

Harald Lacina, 17.10

Fotocredits: Monika Ritterhaus

Ruggero Leoncavallo

ZAZÀ

23.9. (Premiere am 16.9.)

schwaches Stück grandios vertont

Gemeinsam mit Carlo Zangarini (1874-1943) verfasste Leoncavallo das Libretto nach dem gleichnamigen Schauspiel von Pierre Berton, bürgerlich Pierre François Samuel Montan (1842-1912), und Charles Simon (1850-1910).

Bereits zwei Jahre nach der Premiere des Schauspiels 1898 am Théâtre du Vaudeville in Paris wurde Leoncavallos „Commedia lirica“ in vier Akten „Zazà“ am 10.11.1900 im Teatro Lirico in Mailand uraufgeführt. Die Handlung spielt zur Jahrhundertwende in Saint-Étienne und Paris und ist eine klassische Dreiecksbeziehung zwischen der Varietésängerin Zazà, ihrem Mentor und Partner Cascart und dem verheirateten Geschäftsmann Milio Dufresne. Während ihres Verhältnisses zu Milio, befinden sich dessen Gattin und Tochter noch im Ausland. Nachdem Zazà von der familiären Situation Milios Kenntnis erlangt hat, verlässt sie ihn.

1995 hat das Teatro Massimo di Palermo Zazà mit Denia Mazzola in der Titelrolle und Gianandrea Gavazzeni am Pult aufgeführt, wovon auch ein DVD-Mitschnitt erhältlich ist. Intendant Roland Geyer hat zu Saisonbeginn Leoncavallos Zazà mit einigem Erfolg dem Vergessen entrissen und so zu ihrer Wiederbelebung beigetragen. Man erinnert sich noch an Leoncavallos „La bohème“, die es im Theater an der Wien im Rahmen des Klangbogen Festivals 2002 ebenfalls zu einer respektablen Aufführung brachte, um dann wieder in der Versenkung zu verschwinden, zu übermächtig war wohl die Vertonung durch seinen Zeitgenossen Giacomo Puccini. In musikalischer Hinsicht setzte der Komponist eine spannende Mischung aus Oper, Operette und Tanzmusik ein.

Die Schwachstelle der Oper aber liegt in der Handlung. Der Verzicht Zazàs auf ihre große Liebe ruft kaum Anteilnahme bei einem Publikum hervor, das gewohnt ist, von der Oper durch ein tragisches oder ein komisches Ende eine seelische Reinigung zu erleben. Schade, denn Leoncavallos funkelnde und detailverliebte Musik, etwa wenn Milio langsam den Reißverschluss des Kleides von Zazà öffnet, hätte ein besseres Theaterstück als Grundlage verdient. Stefan Soltész um Pult des ORF Radio Symphonieorchester Wien ist bekannt dafür, Raritäten der europäischen Opernliteratur durch seine differenzierte Interpretationsweise zu einer packenden Aufführung zu verhelfen. Gespielt wurde die zweite redigierte Fassung der Oper, in die Teile der ersten Fassung für die Aufführung eingearbeitet worden waren. Regisseur Christof Loy verlegte die Handlung in die verstaubten fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts. Die Drehbühne von Raimund Orfeo Voigt ermöglichte die zahlreichen raschen Szenenwechsel. Die szenische Tristesse, die man ja sattsam von vielen Loy-Inszenierungen kennt, wurde immerhin durch die teilweise ironisierenden Kostüme von Herbert Barz-Murauer aufgelockert. Thomas Wilhelm kreierte eine recht einfache Choreographie für Zazà und Reinhard Traub bettete Loys Inszenierung in gewohnt sanftes Licht. Der Arnold Schoenberg Chor unter der Leitung von Erwin Ortner war dieses Mal aus dem Off zu hören.

Die aus St. Petersburg stammende Russin Svetlana Aksenova konnte mit ihrem ausdrucksstarken dunklen Sopran das Wechselbad der Gefühle der Titelheldin gesanglich wie darstellerisch äußerst glaubwürdig verkörpern. Manch scharfen spitzen Ton darf man ihr schon verzeihen, muss sie doch die ganze Zeit auf der Bühne stehen. Der in Graz geborene Nikolai Schukoff lieferte in der Rolle des verheirateten Geschäftsmannes Milio Dufresne mit seinem gut geführten Heldentenor ein überzeugendes Porträt des wankelmütigen Mannes zwischen zwei Frauen, dessen Ursprünge sich aus dem griechischen Sagenkreis um Jason herleiten. Christopher Maltman stattete den Varietésänger Cascart mit seinem markanten Bariton kraftvoll aus, weshalb er auch gesanglich die beste Leistung an diesem Abend bot. Die aus Albanien stammende Mezzosopranistin Enkelejda Shkosa war als Zazàs Mutter Anaide dem Alkohol ergeben und sorgte für so manche komischen Elemente durch ihre groteske Überzeichnung der Figur. Julietta Mars als Zazàs treue Freundin Natalie wirkte von Kummer und Leid gezeichnet, da sie ihre wahren Gefühle zu Zazà unterdrücken musste.

Die kleineren bis kleinsten Rollen wurden engagiert dargeboten von Dorothea Herbert (Floriana / Signora Dufresne), Tobias Greenhalgh (Journalist Bussy), Paul Schweinester (Impresario Courtois), Ivan Zinoviev (Regisseur Duclou), Johannes Bamberger (Marco / Augusto), Patrick Maria Kühn (Ein Herr) sowie in stummen Rollen die beiden Tänzerinnen Ena Topčibašić (Claretta) und Lilya Namisnyk (Simona) und in der reinen Sprechrolle der Totò, der Tochter von Milio Vittoria Antonuzzo. Das Publikum zeigte sich nach 120 pausenlosen Minuten von der starken Ensembleleistung begeistert und spendete allen Mitwirkenden bereitwillig langandauernden Applaus. Die Vorstellung wurde aufgezeichnet und wird am 8. November im Fernsehprogramm von ORF III ausgestrahlt werden.

Harald Lacina, 24.9.

Fotocredits: Monika Rittershaus

Christian Jost

EGMONT

Vorstellung 21.2. (Uraufführung am 17.2.)

Neue Oper mit Repertoire Qualitäten!

Der Rezensent hat Goethes Freiheitsdrama niemals in Wien auf einer Bühne gesehen und kennt es daher nur von der Schullektüre. Recherchiert man etwas im Internet so wurde Goethes Egmont offenbar zuletzt 1961 von Leopold Lindtberg (1902-84) am Burgtheater inszeniert. Ihm stand damals wohl die erste Riege der Mimen am ehrwürdigen Haus am Ring zur Verfügung: Fred Liewehr als Egmont, Martha Wallner als Klärchen, Albin Skoda als Alba, Attila Hörbiger als Oranien und in den kleineren Rollen Judith Holzmeister, Günther Haenel, Hermann Thimig und Alma Seidler. Der Autor kommt schließlich zum Resümee: „Daß Goethes ‚Egmont‘ trotz allem kein gutes Theaterstück ist und der Schluß, wie immer man ihn anpacken mag, zur Oper wird, konnte man bei solcher Vollendung fast vergessen (https://www.zeit.de/1961/25/die-grosse-freiheit-von-wien/seite-2)“.

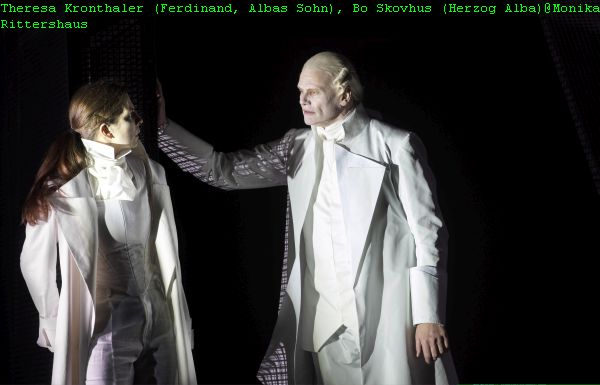

Das Theater an der Wien hat im Beethoven-Jahr richtig erkannt, dass die sublime Schauspielmusik Beethovens dem Drama Goethes alleine wohl nicht zu Popularität verhelfen kann. Der Freiheitskampf der Niederländer ist wohl den meisten Opernliebhabern eher aus Verdis „Don Carlo(s)“ bekannt, zumal Goethes „Egmont“ auf den Theaterbühnen hierzulande kaum je aufgeführt wird. Christoph Jost und seinem Librettisten Christoph Klimke hat es der Rezensent zu verdanken, eine seiner „vielen Bildungslücken“ nunmehr wieder etwas gekittet zu sehen. In 90 Minuten entfaltet sich das Drama in 15 spannungsgeladenen Szenen. Unter Verzicht auf Nebenfiguren wurde die Anzahl der Personen auf gerade sechs reduziert. Regisseur Keith Warner schreckt nicht davor zurück, eine Folterung zu zeigen, an deren Ende Herzog Alba die Augen seines wehrlosen Opfers mit einer glühenden Zange aussticht. Zuvor ließ er noch schnell Margarete von Parma ermorden und schließlich bedroht er auch Clara, bei Goethe Klärchen. Und zur Zerstreuung vergnügt er sich mit seinem Sohn Ferdinand auf der Hirschjagd. Das dramaturgische Zentrum und gleichzeitig der Höhepunkt der Oper liegen in der Auseinandersetzung zwischen Alba und Egmont.

Ashley Martin-Davis überschüttet das Publikum mit einer gewaltigen Bilderflut, die jeder möglichen Interpretation offen stand. So wurden gleich zu Beginn einige Vertikaltuchakrobaten in schwarzen Trikots gezeigt, die wohl die schwankenden Seelenzustände der Darsteller andeuten sollen. Große schwarze Papierkraniche warnen zudem eindringlich vor den schrecklichen Ereignissen der Zukunft. Ob diese wohl jene des Dichters „Ibykus“ waren, bleibt zu mutmaßen über. In schräg aufgestellten „Zellen“ werden schließlich Egmont und Clara eingesperrt. Zuvor darf Clara noch in einer Badewanne sitzen und an Suizid zu denken, wobei mich dieses Tableau an das klassizistische Gemälde von Jacques-Louis David „Der Tod des Marat“ (1793) erinnerte. Keith Warner setzt in seiner trotz aller Brutalitäten eher lyrisch gehaltenen Inszenierung eine poetische Klammer in der auf der Bühnenmitte zu Beginn und im Finale auf einem Sessel sitzenden Egmont, dessen Schicksal in aller Öffentlichkeit verhandelt werden soll. Christian Josts Musik ist einer in der Tradition verankerten Moderne verpflichtet. Die Musik zieht den Zuhörer in ihren Bann, manchmal geradezu suggestiv. Als Auflage des Theaters an der Wien sollte sich der Komponisten an Beethovens Orchesterbesetzung halten. Es gibt jedoch keine Pauke bei Jost, dafür aber ein Klavier, Marimbaphon und Vibraphon.

Der unaufhörliche drängende musikalische Fluss der Musik von Jost erinnerte mich vor allem an die Opern von Franz Schreker, Walter Braunfels und Alexander von Zemlinsky. Trotz einiger repetitiver Figuren liegt für mich bei Christian Jost eine gewisse formale Nähe eher zu John Adams als zu Philip Glass vor. Eine Nähe zu Beethoven liegt auch in dessen „Brief an die unsterbliche Geliebte“, die vom Chor mit den Worten „Mein Engel, mein Alles, mein Ich“ in der Art eines Oratoriums sinngemäß abgehandelt wird. Die Oper endet bei Jost nicht mit der Hinrichtung von Egmont, denn dieser wird von Clara mit weißen Engelsflügeln als Jost’scher „Liebestod“ gerade noch verhindert.

Den stärksten Eindruck hinterließ für mich der sadistische, böse Herzog Alba in der Gestalt von Bo Skovhus. Bekanntlich haben es ja die Bösewichte auf der Bühne stets leichter als die Guten. Der litauische Tenor Edgaras Montvidas konnte sich als Graf Egmont, Prinz von Gaure, dem überlegenen Alba doch einige Male mit Verve entgegenstellen und sich sowohl gesanglich als auch darstellerisch behaupten.

Maria Bengtsson in der Rolle der Clara ließ sich zu Beginn der Vorstellung von Roland Geyer krankheitsbedingt entschuldigen, hielt sich aber bis zum Schluss wacker und gesanglich ohne jegliche Abstriche auch in den höchsten Lagen. Angelika Kirchschlager gab eine mehr als lebenslustige und sogar nicht königliche Margarete von Parma, deren schleimiger Sekretär von dem ungarischen Bariton Károly Szemerédy überzeugend interpretiert wurde. Als Albas Sohn Ferdinand wird Theresa Kronthaler zwischen Vaterliebe, der Liebe zu Clara und den Ideen der Revolution rettungslos aufgerieben. Zu erwähnen sind noch die Akrobatentruppe der SHADPERFORMANCE, bestehend aus Walter Holecek, Luis Gustavo, Anderson da Silva, Josef Schützenhofer und Esther Schneider. Die flotte Choreographie besorgte Ran Arthus Braun und für die passende Beleuchtung sorgte Wolfgang Göbbel. Dem von Erwin Ortner geleiteten Arnold Schoenberg Chor kam in dieser Inszenierung die Funktion eines kommentierenden Chores ähnlich wie in der griechischen Antike zu.

Michael Boder breitete am Pult des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien einen schwelgerischen, opulenten Klangteppich aus, in dessen Wellen man mit höchster Lust eintauchen konnte. Alle Mitwirkenden wurden mit starkem Applaus bedacht. Meiner bescheidenen Meinung nach hat die „Veroperung“ des Egmont durch Christian Jost diesem sträflich vernachlässigten Werk Goethes zu einer Renaissance verholfen, die ihm durchaus einen fixen Bestandteil im Repertoire - in Form dieser Oper – garantieren könnte. Bravo!

Harald Lacina, 22.2.

Fotocredits: Monika Rittershaus

SALOME

20.1.2020 (Premiere am 18.1.2020)

Nikolaus Habjan gelingt mit seinen Puppen eine neue Sicht

Zu Beginn der Vorstellung wurde Martin Mitterrutzner, der Sänger des Narraboth krankheitsbedingt entschuldigt. Glück im Unglück sowohl für das Ensemble als auch das Publikum aber war es, dass Paul Schweinester, der Sänger des ersten Juden, auch den Part des Narraboth einstudiert hatte, nicht allerdings die komplizierte Bewegungsregie von Nikolaus Habjan. Und so sang er den Narraboth am linken Bühnenrand stehend aus der Partitur, während der Regisseur daselbst in das Kostüm des in Salome verliebten syrischen Hauptmannes schlüpfte und dessen Rolle spielte.

Die dergestalt notwendig gewordene Aufsplitterung der Rolle des Narraboth in einen Sänger und einen Darsteller, in letzterem Fall den Regisseur, stellte einen besonderen Reiz dar und wurde am Ende der Vorstellung vom Publikum auch mit gehörigem Applaus goutiert. Puppenspieler Nikolaus Habjan verdoppelte mit seinen inzwischen zum Markenzeichen gewordenen Klappmaulpuppen in dieser Inszenierung die Titelheldin. In Wahrheit aber trennte er die Figur wie ein Chirurg mit seinem Skalpell in eine reale, sinnliche (die Puppe) und in eine seelische Salome (die Sängerin). Für diese innerlich zerrissene und äußerlich erkennbar gespaltene Salome kann wohl Goethes „Zwei Seelen wohnen, ach! in ihrer Brust“ (frei zitiert nach Faust 1, Vers 1112) herhalten. Gleiches aber gilt wohl für alle Menschen. Sie führen ein privates, echtes Leben, ohne jegliche Verstellung ungeschminkt und maskenlos und auf der anderen Seite ein angepasstes, gesellschaftlichen Normen und Zwängen unterworfenes Berufsleben. Die bühnenbeherrschende Salome-Puppe fungierte zunächst als die reale Salome, die sich ihrer Aufgabe erst nach dem „Tanz der sieben Schleier“ entledigt und ab dann nicht mehr benötigt wird, während sich die „seelische“ Salome, die Sängerin nun völlig emanzipiert hat, indem sie nunmehr Seele und Körper wieder in sich vereinigt und selbstbewusst von ihrem lüsternen Onkel das Haupt des Jochanaan fordern kann.

Bewundernswert wie Marlis Petersen dieses komplizierte Regiekonzept verinnerlicht hat. Apropos Tanz der sieben Schleier. Dieser findet natürlich nicht statt, vielmehr wird Herodes von seiner Nichte sexuell befriedigt, was bereits in der Inszenierung von Guy Joostens am Théâtre Royal de la Monnaie, Brüssel 2012, mit seiner Lolita-artigen Salome angedeutet wurde. Marlis Petersen trägt ein elegantes Volantkleid, welches ihr während des erotischen Tanzes von ihrem Tanzpartner ausgezogen wird und sie in einem durchscheinenden Unterkleid das Finale des Tanzes samt seiner sexuellen Entladung eindrucksvoll gestalten kann. Bei dem mühseligen Tragen der Puppe wurde die Ausnahmekünstlerin fallweise von Narraboth und später von Jochanaan assistiert. Letzterer erscheint ebenfalls in Seele und Körper aufgespalten. Während der aus der Tiefe der Zisterne ausgezehrte Jochanaan als Puppe an den Schmerzensmann erinnert, bleibt die „Seele“ des Jochanaan als grauer Schatten allgegenwärtig. Nach ihrem Schlussgesang kauert Salome an einer Wand und erwartet ihren von Herodes verkündeten Tod, der aber in dieser Inszenierung der Fantasie des Publikums, das ja die Oper ohnehin zur Genüge kennt, überlassen bleibt. Julius Theodor Semmelmann stellte einen Hof mit zentraler Zisterne auf die Bühne und zu beiden Seiten zum Bankettsaal von Herodes hinaufführende Stufen.

Die eleganten Kostüme des Kongolesen Cedric Mpaka sind einer zeitlosen Gegenwart verpflichtet, wobei die Farben Weiß, Grau und Schwarz dominieren. Einzig der Page der Herodias trug eine blaue Uniform wie sie bei Hotelpagen anzutreffen ist. Herodias wiederum trug eine Kleopatra Perücke in Orange, der Farbe der Ausgelassenheit und der Neugier. Marlis Petersen bewies mit ihrer Interpretation der Salome Standvermögen sowohl im Piano als auch im Forte, wenn sie gegen das auf 59 Musiker beiderlei Geschlechts verkleinerte ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter der Leitung von Leo Hussain in der von Eberhard Kloke reduzierten Orchesterfassung anzusingen hatte. Der dänische Bariton Johan Reuter erinnerte als grau geschminkter und grau gekleideter Jochanaan ein wenig an den Commendatore aus Mozarts Don Giovanni. Machtvoll ließ er seinen dunklen Bariton wie ein warnendes Memento hören. Der britische Tenor John Daszak gefiel als furchtsamer König Herodes, dessen Angstausbrüche durchaus schrill sein konnten. Routiniert ohne darstellerische Extravaganzen agierte Michaela Schuster als dessen Gattin Herodias. Der isländische Bariton Kristján Jóhannesson kündigte als blinder erster Nazarener die Ankunft des Herrn an. Geführt wurde er dabei von dem in Sibirien geborenen Ivan Zinoviev als zweitem Nazarener und schlankerem Bariton ausgestattet.

Der Page der Herodias wurde von der russischen Mezzosopranistin Tatiana Kuryatnikova nicht ganz akzentfrei gesungen. Für den erkrankten Narraboth rettete der „Einspringer“ Paul Schweinester die musikalische Seite mehr als nur zufriedenstellend, wofür er gemeinsam mit dem auf der Bühne als Narraboth agierenden Regisseur Nikolaus Habjan mit Applaus geadelt wurde. Darüber hinaus sang und spielte er dann später den ersten Juden. Die übrigen Juden wurden von Johannes Bamberger, Quentin Desgeorges, Andrew Owens und Dumitru Mădărăşan dergestalt interpretiert wie man es gemeinhin für authentisch hält. Allerdings hatte Richard Strauss ihren Bewegungsduktus bereits mitkomponiert. Die ausgeklügelte Bewegungsregie und Choreographie hatte die britische Tänzerin und Choreographin Esther Balfe besonders spannend realisiert. Der Grazer Paul Grilj verantwortete das ausgewogene Lichtdesign. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch daran erinnert, dass Antoine Mariotte (1875-1942), ein Zeitgenosse von Richard Strauss, ebenfalls eine „Salomé“ komponiert hatte, die am 30. Oktober 1908, also nur drei Jahre später als jene von Richard Strauss, am Grand Téâtre de Lyon uraufgeführt wurde. Freilich ist seine Musik mehr der musikalischen Welt von Debussy und einer gelösten Gefühlslandschaft im Stile Maeterlincks verpflichtet…

Und zuletzt schuf noch der 1983 geborene französische Komponist Gérard Massini eine Kammeroper „Salomé“ mit Klavierbegleitung. Beide Werke aber verwenden – im Gegensatz zu Richard Strauss - den Originaltext von Oscar Wilde in französischer Sprache…

Am Ende gab es lediglich für John Daszak einen vereinzelten, meiner Meinung nach völlig unbegründeten, deutlichen Buh-Ruf. Als Star des Abends wurde natürlich Marlis Petersen aufs ausgiebigste mit Applaus bedacht. Aber auch Nikolaus Habjan als derzeitiger „Director in Residence“ kann zufrieden sein, denn die äußerliche Verdoppelung der Figuren mittels Puppen hat bei Salome durchaus zu einem respektablen Ergebnis geführt. Bravo!

Harald Lacina, 21.1.2020

Fotocredits: Werner Kmetitsch