Anna Karenina

Ballett von John Neumeier, inspiriert von Leo Tolstois gleichnamigem Roman

Wiederaufnahme) am 6.5. |

Desweiteren 7.5. | 13.5. | 15.5.2022 | 27.6. | 28.6. 2023

Thomas Mann bezeichnete Leo Tolstois "Anna Karenina" als den größten Gesellschaftsroman der Weltliteratur. Dieses literarische Meisterwerk umfasst über 1200 Seiten und nur schon die Komprimierung dieses gewaltigen Romans auf eine Choreografie von gut 150 Minuten Spieldauer stellt eine mutige Tat dar. Wenn sich dann das Ergebnis auch noch dermaßen stringent, packend und die Handlungsstränge und Haupttehmen so klar und in grandioser erzählerischer Dichte herausgearbeitet präsentiert, fühlt man nur noch tiefe Dankbarkeit dafür, dass man diesen intensiven Ballettabend erleben durfte, und man hat allergrößten Respekt vor dem genialen choreografischen Geschichtenerzähler John Neumeier.

Der Hamburger Ballettdirektor John Neumeier (seit 1973(!)in dieser Position) untertitelte seine Choreografie mit "inspiriert von Leo Tolstoi". Damit machte er klar, dass es ihm nicht darum ging, einen historischen Ausstattungsschinken zu produzieren, sondern bewusst den Stoff auf zeitlose Themen und Konflikte zu hinterfragen, ohne die Grundgedanken Tolstois zu negieren. Das gelang ihm in dieser Koproduktion mit dem Moskauer Bolschoi Ballett und dem National Ballet of Canada (die Uraufführung fand 2017 in Hamburg statt) auf eindringliche Art.

Neumeier fokussierte seinen Blick natürlich auf die Titelfigur. Anna Laudare MUSS man in dieser für sie kreierten Rolle erlebt haben: An ihrer Interpretation verblüffen neben den tänzerischen Qualitäten ihre ungemein starke Bühnenpräsenz und ihre ausdrucksstarke Mimik. Da stimmt einfach jeder Blick, jede kleinste Bewegung, jede Reaktion des Körpers auf die jeweiligen Partner*innen. Die interfamiliäre Beziehung zu ihrem politisch engagierten Mann Alexej Karenin und dem gemeinsamen Sohn Serjoscha wird mit aller Deutlichkeit herausgearbeitet. Sehr schnell wird klar, dass Anna an der Seite des im Rampenlicht stehenden Alexej (mit rollengerechter Gefühlskälte getanzt von Ivan Urban) nicht glücklich werden kann. In intensiven Szenen wird jedoch ihre Liebe zu dem heranwachsenden Sohn Serjoscha herausgearbeitet (Marià Huguet tanzt ihn mit verspielter Virtuosität, ganz wunderbar). Von spannungsgeladener Intensität geprägt ist Annas erste, zufällige Begegnung mit dem Grafen Wronski am Bahnhof. Diese Blicke der beiden vergisst man nicht so schnell. Anlässlich dieser Begegnung erleidet ein einfacher Arbeiter, ein Muschik, einen tödlichen Sturz. Davon ist Anna schwer betroffen, immer wieder im Verlauf der Geschichte sucht sie dieser Muschik albtraumhaft heim. Karen Azatyan tanzt ihn mit einer geheimnisvollen Präsenz. Wronski, das ist Testosteron pur. Seinen Körper stählt er im Lacrosse-Training, dieser schnellsten und härtesten Mannschaftssportart. Edvin Revazov zeigt neben testosteronstrotzendem Sexappeal aber auch empfindsame und fürsorgliche Seiten des Grafen, seine Gefühle zu Anna scheinen echt und tief empfunden zu sein. Erst nachdem Anna durch die Trennung von Serjoscha immer depressiver wird und wegen ihrer außerehelichen Affäre und der Schwangerschaft von der Gesellschaft verstoßen wird, wendet er sich einer neuen Geliebten zu (Prinzessin Sorokina: die anmutige Greta Jörgens). Die Szenen mit den Lacrosse-Spielern sind mit atemberaubender Kraft choreografiert und werden von den Tänzern des "Hamburg Balletts John Neumeier" mitreißend umgesetzt.

Phänomenal wird die zweite Begegnung Annas mit Wronski anlässlich von Kittys Verlobungsfeier mit eben diesem Wronski in Szene gesetzt. Wronski und Anna werden intim, ein grandioser, auch schmerzerfüllter Pas de deux. Kitty erleidet einen Nervenzusammenbruch, ihre seelische Befindlichkeit im Sanatorium wird mittels einer genialen Videosequenz und Live-Tanz bewegend in Szene gesetzt. Emilie Mahon tanzt die Kitty mit fantastischer Eindringlichkeit, gibt einen tiefen Einblick in die verletzte Seele. Der aristokratische, aber das einfache Leben auf dem Lande bevorzugende Lewin ist schon länger in Kitty verknallt und schafft es, sie aus dem Sanatorium zu holen, sie zu heiraten und ein glückliches Familienleben aufzubauen. Aleix Martínez tanzt den Lewin mit überbordender Verspieltheit, manchmal auch mit gekonnt tollpatschiger Naivität, er wird zu einem Sympathieträger beim Publikum. Ganz anders als der Mann Dollys im dritten Handlungsstrang der Geschichte: Stiwa, Annas Bruder, kann Dolly nie treu sein, hat Affären mit dem Kindermädchen und mit Ballettratten. Florian Pohl stellt diesen Frauenheld mit einer Unschuldsmiene und tänzerischen Machotum dar, als wäre Fremdgehen die natürlichste Sache der Welt. Darunter leidet seine Gemahlin Dolly (Kittys Schwester) natürlich enorm. Sie hat zusammen mit Stiwa bereits sechs Kinder, trotzdem entschließt sie sich, die Familie zu verlassen. Patrizia Friza stellt die Dolly mit grosser Ausdruckskraft dar. Die Szene, in der die fünf schon etwas älteren Kinder ihre Mutter umstimmen, doch bei der Familie zu bleiben, gehört zu den eindringlichsten Momenten des gefühlsintensiven Abends. Die jungen Tänzer*innen der Ballettschule Hamburg Andrej Urban, Emilia Koleva, Linnea Heikilla, Eva Eichler und Frederik de Haas begeistern mit Präzision und darstellerischer Ausstrahlung. Bravi!

Wunderbar und von reichhaltigem Bewegungsvokabular geprägt sind die Gruppenszenen, so bei Kittys Verlobung, beim Lacrosse-Spiel, in der Oper, am Bahnhof. Die Compagnie des Hamburg Balletts setzt diese Szenen mit eindrücklicher Prägnanz um.

John Neumeier hat sich für diese Schöpfung Musik von Tschaikowski, Alfred Schnittke und Songs von Cat Stevens ausgesucht. Jedes Musikstück ist haargenau passend für die jeweilige Szene eingesetzt, das führt zu einer geradezu einmaligen szenischen Gesamtstimmigkeit. Tschaikowski steht eher für Leidenschaft, Verführung, die repräsentativen Szenen, Schnittke erklingt bei schmerzerfüllten Vorahnungen, dem Unfall des Arbeiters, seelischer Zerrissenheit, Cat Stevens singt für Lewin und Kitty. Die klug ausgewählten Werke von Tschaikowski und Schnittke werden natürlich live vom Philharmonischen Staatsorchester Hamburg unter der einfühlsamen Leitung von Nathan Brock gespielt, die Songs von Cat Stevens werden via Lautsprecher übertragen. Das kongeniale Bühnenbild mit seinen unglaublich geschickt arrangierten und reibungslos ablaufenden, ultraschnellen Szenenwechseln wurde ebenso vom Choreografen John Neumeier entworfen, wie auch das Licht und die Kostüme. Doch nicht die Kostüme für Anna Karenina, denn die stammen vom Schweizer Modedesigner Alfred Kriemler (AKRIS). Damit erhält die Titelfigur eben noch eine ganz besondere, zentrale Position innerhalb des an Beziehungen reichen Dramas, das auch mit ihrem Selbstmord nicht zu Ende ist. Es gibt unzählige wunderschöne und berührende Momente in dieser Choreografie: Die anfänglich glückliche Zeit Annas und Wronskis in Italien (untermalt von Tschaikowskis Souvenir de Florence), Lewins erster Auftritt mit Traktor und Strohballen (Cat Stevens: Moonshadow), die Szene in der Oper (Fragmente von Tatjana Briefszene aus EUGEN ONEGIN), die Schmerzen der Geburt von Annas und Wronskis Kind, die Wahnvorstellungen Annas, die Versöhnungsversuche mit der Familie, das Leben auf dem Lande nach Kittys mentaler Genesung (Cat Stevens: Morning has broken), die Art, wie Lewin den am Boden zerstörten Serjoscha nach dem Suizid seiner Mutter tröstet (das geht wirklich unter die Haut). Wenn heutzutage noch einer packende und ergreifende Handlungsballette choreografieren kann, dann ist es John Neumeier.

Ja, und soviel sei noch verraten: Selbst die berühmte Dampflokomotive aus dem Roman und den Verfilmungen ist präsent - auf sehr subtile Art ist auch diese Erwartungshaltung erfüllt!

Kaspar Sannemann, 10.5.22

Bilder © Kirian West

LOHENGRIN

Staatsoper 29.12. (3. Vorstellung einer Reihe von 4 als Wiederaufnahmen)

Man gewöhnt sich auch an brabantische Klassenzimmer

Die berühmte Inszenierung von Peter Konwitschny, 1998 für dieses Haus entstanden, wurde nun für mehrere Vorstellung wiederaufgenommen (die besuchte war die 47.). Es handelt sich um die seinerzeit als skandalös empfundene, nach ihrer Tour durch die Jahre in verschiedene Häuser, zum Kult aufgestiegene Produktion. Ich habe sie bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal gesehen und war ziemlich skeptisch, denn mein Interesse galt in erster Linie der Besetzung und der musikalischen Wiedergabe.

Daher zuerst zum trotz aller Beweihräucherung der Regisseure immer noch fundamentalen Punkt. Am Pult des konzentriert spielenden Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg stand der Hamburger GMD Kent Nagano und ließ seine Musiker an den lyrischen Stellen im erforderlichen Silberglanz funkeln. Die dramatischen Momente waren mit geballter Spannung aufgebaut, ließen den Sängern aber immer ihren Freiraum. Die Titelrolle verkörperte d e r Schwanenritter unserer Tage, Klaus Florian Vogt. Sein männlicher gewordener, aber noch immer heller Tenor passt vorzüglich zum „Schützer von Brabant“. Diese ideale Voraussetzung nützt der Künstler für eine in jeder Phase herzerwärmende Interpretation, die den Wunsch des Gralsritters, zum „normalen“ Leben zu gehören, wunderbar ausdrückt, was im leidvollen erzwungenen Abschied kulminiert. Da kämpfte ich in meinem langen Leben als Opernliebhaberin erstmals in einer Wagneroper mit den Tränen, die sonst eher einer Mimì oder Butterfly gelten (na ja, manchmal auch bei Wotans Abschied, wenn er grandios interpretiert ist). Voigt war es möglich, eine so starke Wirkung zu erzielen, weil er über eine superbe Technik verfügt, die ihm u.a. das Hervorbringen von Piani erlaubt, die nicht gehaucht sind, sondern auf fester Stütze ruhen. Nicht zu verachten ist auch, dass der Künstler, wiewohl im Trenchcoat, jeden Moment das Außergewöhnliche der zu interpretierenden Figur zu vermitteln vermag. Hervorragend war auch die Ortrud der Tanja Ariane Baumgartner, deren voll timbrierter Mezzo die gefürchteten Höhen furchtlos bewältigte. Dazu kam eine persönlichkeitsstarke schauspielerische Leistung. Telramund fand in Wolfgang Koch einen stimmstarken, spielfreudigen Vertreter, dem manchmal das stimmliche Temperament durchging, wodurch die Intonation in Mitleidenschaft gezogen wurde, aber der Gesamteindruck der wankelmütigen Figur (die mich ein wenig an „Macbeth“ denken lässt) war mehr als überzeugend. Nach anfänglichem Vibrato, das sich bei „Einsam in trüben Tagen“ negativ auswirkte, gewann der Sopran von Simone Schneider an Kontur, sodass sie eine gute Elsa wurde, auch wenn sie als Persönlichkeit hinter ihren Kollegen zurückstand. Christoph Fischesser (König Heinrich) wurde als schwer indisponiert angesagt, aber er stand die Rolle passabel durch. Andrzej Dobber war ein vorzüglicher Heerrufer. Telramunds Anhänger rekrutierten sich aus dem Opernstudio, die Edeldamen aus dem Chor, und alle machten ihre Sache gut.

Um nun zur Regie zu kommen, welche die Handlung in einer Schulklasse zu Ende des 19. Jahrhunderts mit vermutlich pubertierenden Jugendlichen ansiedelt. Natürlich fragte ich mich nach der Begründung dafür, auch aus praktischen Motiven, denn den Chor aus gestandenen Herren in kurzen Hosen und Damen mit Zöpfen und Maschen vermochte ich nicht gleich zu akzeptieren. Allerdings war hier sofort die Theaterpranke des Regisseurs zu verspüren, denn jede/r einzelne von ihnen hatte seine/ihre Aufgabe, der sie mit größter Natürlichkeit nachkamen. Dazu die prachtvolle, ja bravouröse gesangliche Leistung des von Eberhard Friedrich einstudierten Kollektivs! Im Laufe der Aufführung wurde mir klar, dass diese Regie gegen die Kräfte eines entstehenden Nationalismus gerichtet ist, was sie (leider) noch aktueller macht als vor über 20 Jahren. Die Schüler stehen für das Volk, das jeder Art von Führerfigur nachläuft und nichts dazuzulernen scheint, erscheint der junge Gottfried (Joris Weiss) am Schluss doch mit Soldatenhelm und einem Gewehr im Arm (was auch Ortruds letzten Worten neuerlich Gewicht verleiht). Genial gelöst ist Lohengrins erster Auftritt aus der Versenkung, bei dem ein Knabe (Gottfried?) vor ihm steht und langsam seine Arme wie in Flügelschlägen auf und ab bewegt. So wird das Problem „Schwan“ meisterlich gelöst. Als angenehm empfand ich auch Konwitschnys bekannte, liebevolle Ironie der Oper im Allgemeinen gegenüber, wenn z.B. beim Zug zum Münster im Klassenzimmer die Anatomie des Mannes erklärt wird oder die Damen des Brautchors liebevoll das zukünftige Ehebett herrichten und sich mit Geschenken einstellen. Nur das 2. Bild des 3. Akts spielt sich nicht mehr in der Schule, sondern im leeren Raum ab, denn nun geht es ans Eingemachte. Wie es endet, wissen wir.

Ovationen über Ovationen im vollen Haus; ich habe mich ihnen enthusiastisch angeschlossen.

Eva Pleus 11.1.20

Bilder: Arno Declair

MY FAIR LADY

Elbphilharmonie, Großer Saal 30.12. (Premiere)

Halbszenisch, aber überzeugend

Einmal an einer Aufführung in der Elbphilharmonie teilzunehmen ist wohl der Wunsch zahlreicher Musikfreunde. Ich hatte am freien Tag zwischen den Vorstellungen von „Lohengrin“ und „Cenerentola“ in der Staatsoper Gelegenheit, dieses aufregende Gebäude und vor allem seinen Großen Saal mit 2100 Plätzen in Augenschein zu nehmen. Nun, der Blick in das erleuchtete Rund ist tatsächlich atemberaubend. Über die in letzter Zeit vielgeschmähte Akustik kann ich nichts sagen, weil ich 1. einen Platz sehr nah an der Bühne hatte und 2. mit Microports gearbeitet wurde.

Die Vorstellung des populären Musicals wurde als halbszenisch angekündigt, aber Regisseur Michael Sturminger ließ völlig vergessen, dass sich auf einem erhöhten Podium hinter dem Orchester nur ein großes Ledersofa samt zwei Fauteuils befand. Er nützte auf überaus geschickte Weise die großen räumlichen Dimensionen des Saals und ließ seine Darsteller von allen möglichen Seiten auftreten. Agiert wurde nicht nur auf dem erwähnten Podium, sondern auch vor dem Orchester. Wo es wirklich ein bestimmtes Ambiente brauchte, wie etwa beim Pferderennen in Ascot, wurden weiße Silhouetten trabender Pferde auf die Wände projiziert. Die den verschiedenen Situationen entsprechenden Kostüme von Renate Martin fanden ihren Höhepunkt in den prachtvoll-eleganten Roben der Mrs. Higgins (die von der zauberhaften Edith Clever als spezielle Luxusbesetzung interpretierte wurde).

Die Besetzung war überhaupt erstklassig: Michael Maertens gab mit sparsamem Charme einen ziemlich abscheulichen Professor Higgins, dem man am Schluss seine Eliza eigentlich gar nicht vergönnen wollte. Der aus einer Hamburger Schauspielfamilie stammende Künstler schien seine Auftritte doppelt zu genießen, da er seinem Bruder Kai Maertens als wohlwollendem, elegantem Oberst Pickering Paroli bieten musste. Die Eliza der Sarah Maria Sun sprach nicht immer deutlich (besonders wenn sie berlinerte), aber vielleicht war das nur für mich als Nichtdeutsche ein Problem. Ansonsten war sie sehr überzeugend in ihrer Wandlung (von größter Komik ihr hochgestochener small talk beim Pferderennen). Ihre stimmliche Leistung war gut, aber was das Sängerische betrifft, muss Simon Bode (Freddy) besonders hervorgehoben werden, der mit prachtvollem Tenor aus „In der Straße wohnst Du“ eine Kostbarkeit machte (die Rolle ist ja sonst nicht eben umfangreich). Eine Bombenpersönlichkeit brachte Jens Larsen als alter Doolittle mit, der mit jedem seiner Auftritte die Stimmung des Publikums zum Sieden brachte. Josefin Platt gab der um das Wohlergehen Higgins', dann aber auch Elizas, besorgten Mrs. Pearce das richtige Gewicht. Michou Friesz hob die beiden von ihr verkörperten Rollen, die hochnäsige Mrs. Eynsford-Hill, Freddys Mutter, und Mrs. Hopkins, die billig wirkende Verlobte des Alfred Doolittle, gut voneinander ab. Als Harry ergänzte Ethan Freeman.

Alan Gilbert leitete temperamentvoll und mit großem Einsatz das NDR Elbphilharmonieorchester und schien sich, wie auch die MusikerInnen, köstlich über die sprachlichen Pointen zu amüsieren. Der von Christian Günther einstudierte NDR Chor sang schmissig und überzeugte als Gruppe mit weißer Schürze und Spitzen in den Haaren auftretender Dienstmädchen, in der sich auch einige Herren befanden.

Beste Stimmung und großer Jubel im total ausverkauften Saal.

Eva Pleus 11.1.20

LA CENERENTOLA

Staatsoper Aufführung am 31.12.19 (Derniere der Serie)

Triste Maschinenwelt

Gioachino Rossinis Meisterwerk wurde in Hamburg 2011 neu inszeniert und erfuhr nun eine Wiederaufnahme mit diversen Vorstellungen. Die Serie endete für diese Saison mit dem Silvesterabend. Die Produktion ist einem französischen Team zu verdanken (Regie und Choreographie: Renaud Doucet, Bühnenbild und Kostüme: André Barbe, Licht: Guy Simard) und stieß seit seiner Premiere auf den gleichen Publikumszuspruch, den ich nun feststellen konnte. Das Regieteam verlegte die Handlung in eine nicht näher definierte Zukunft, wodurch wir uns zahlreichen Robotern gegenübersehen. Alidoro wird zu einem Filmproduzenten, der das Märchen von Aschenbrödel als eine Art Reality Show veranstaltet. (Dies wurde mir aber erst nach Lektüre des Programmhefts klar). Es stimmt natürlich, dass Rossinis Sicht auf das Märchen recht distanziert ist, was es erlauben würde, die Figuren abstrakter darzustellen als es eine Märchenhandlung verlangen würde.

Dennoch fehlte mir völlig auch nur ein Anflug von Charme oder Gefühl in dieser an Fritz Langs „Metropolis“ erinnernden Interpretation. Don Magnificos Aufstieg zum Kellermeister etwa bewirkt nicht das geringste Schmunzeln, eher funktioniert dann schon Dandinis bösartige Enthüllung gegenüber Magnifico des Rollenwechsels mit Don Ramiro. Was mich aber in dieser handwerklich perfekt gelösten Inszenierung am meisten gestört hat, waren die Kostüme, die aus Ramiro und Dandini eine Art Marsmännchen machten. Das schränkte auch die Möglichkeiten der Mimik ein. Als Don Ramiro - nur für seine Arie - seine Kopfbedeckung lüpfen durfte, sah man erst, welch fescher Prinz sich hier verbarg! Die Kostüme von Angelinas Stieffamilie waren in ihren grotesken Zügen gelungener: Magnifico als eine Art gelb-blaues Michelin-Männchen, die bösen Schwestern mit seltsamen Perücken, die die Kleinere von ihnen noch kleiner und die Größere noch größer machten, was aber vielleicht auf eine Umbesetzung durch eine Einspringerin zurückzuführen ist; davon wird noch die Rede sein.

Mit dem Basken Xabier Anduaga gab es einen Don Ramiro der Extraklasse zu hören. Wenn dieser junge Sänger seiner Linie treu bleibt, gibt es einen Nachfolger auf der Linie von Juan Diego Flórez (den dieser natürlich noch nicht braucht). Das Timbre ist metallischer als das des Peruaners, aber die Spitzentöne und sovracuti kommen mit derselben Leichtigkeit. Während ich bei seinem Conte Almaviva im Frühjahr in Parma noch Einschränkungen feststellte, ist der Ramiro mit seiner höheren Tessitura und weniger Koloraturen ideal für Anduaga. Man kann nur Daumenhalten für seine weitere Entwicklung. Die Titelrolle sang Annalisa Stroppa mit geläufiger Gurgel, obwohl sie in den lyrischen Stellen vielleicht noch expressiver war und ihren schönen, runden Mezzo wunderbar fließen ließ. Als Darstellerin nutzte sie die Möglichkeit, als Einzige ein „normales“ Kostüm tragen zu dürfen, um dann in der Festrobe prachtvoll auszusehen. Als Don Magnifico überzeugte Maurizio Muraro mit voll timbrierter Stimme, die angenehm über die Grenzen eines Bassbuffos hinausging. Im Rahmen der von der Regie vorgegebenen Möglichkeiten war er auch als Persönlichkeit vorhanden. Übertrieben agierte der Dandini des türkischen Baritons Kartal Karagedik, was angesichts der ihm von der Regie auferlegten Fesseln verständlich war.

Gesanglich zeigte sich wenig Verwandtschaft zum Rossini-Gesang. Tisbe war mit der Österreicherin Ida Aldrian rollendeckend besetzt; die russische Einspringerin Galina Benevich überzeugte szenisch wie vokal als Clorinda. Einen Alidoro wie Torben Jürgens hätte man nicht ansetzen sollen. Der Künstler mag in anderen Rollen überzeugen, mit einer der absolut schwierigsten Arien, die Rossini für Bass geschrieben hat, hat man ihm keinen Gefallen getan. Matteo Beltrami führte das Philharmonische Staatsorchester Hamburg zu brillanter Interpretation von Rossinis Melodien. Als Beispiel sei nur das berühmte Ensemble „Questo è un nodo avviluppato“ genannt, das in seiner geradezu surrealen Verbindung von Wort und Musik genau dem spirito (dem Geist, nicht dem Esprit) von Rossinis Komposition entsprach. Der von Christian Günther einstudierte Herrenchor entledigte sich seiner Aufgabe mit großer Brillanz.

Ein trotz der Einwendungen, die auf meinen persönlichen Geschmack zurückgehen, schöner Abend, der enthusiastisch bejubelt wurde.

Eva Pleus 11.1.20

Bilder: Klaus Lefebvre

RIGOLETTO

Besuchte Vorstellung am 15. März 2019

(Premiere am 16. Oktober 1994)

Zeitlos

In den „Italienischen Opernwochen“ ist neben Rossini („Barbiere“) und Puccini („Manon Lescaut“) Giuseppe Verdi mit „Un Ballo di Maschera, „Rigoletto“, „La Traviata“ und mit der spektakulären Neuinszenierung von „Nabucco“ vertreten. Wir haben unser „Verdi-Wochenende“ mit „Rigoletto“ begonnen und noch einmal die mittlerweile über 25 Jahre alte Inszenierung von Andreas Homoki erlebt. Da sie über ein zeitloses, bis zu Ende durchdachtes und auch konsequent durchgehaltenes Konzept verfügt – wegen der in „Rigoletto“ typisierten Figurenkonstellation à la Commedia dell ’arte eine Art „Kasperletheater für Erwachsene“ – ermöglicht sie immer noch durchaus spannendes Musiktheater in kräftigen, plakativen Farben (Ausstattung: Wolfgang Gussmann).

Musikalisch war nicht alles Festwochen-würdig: Das begann gleich im Vorspiel mit missglückten Trompeteneinsätzen und setzte sich mit unsauberen Tenortönen im Herrenchor bei Gildas Entführung fort (Chor: Christian Günther). Der Dirigent des Abends Carlo Rizzari hatte eine Vorliebe für kontrastreiches Musizieren: An manchen Stellen (Rigolettos Vergleich mit Sparafucile, Beginn von „Caro nome…“ oder die „Beichte“ Gildas im 2.Akt) blieb die Musik fast stehen, was einiges an Spannung einbüßte, um anschließend bei den „Stretta“-Teilen viel zu schnell loszulegen. Dies mag man ja noch goutieren, weil es die Protagonisten auch nicht weiter beeinträchtigte, aber das nicht seltene Zudecken durch das zu sehr lärmende Staatsorchester ging gar nicht, so am Schluss der ersten Szene, als fast nur Posaunen zu hören waren, oder als Rigoletto nach Gildas Entführung an den Fluch dachte und vor seiner großen Arie im 2. Akt gegen die Türen ansang und man jeweils nicht mehr ihn, sondern nur Instrumente hörte.

Stimmlich und gestalterisch gibt es fast durchweg Erfreuliches zu berichten: In der Titelpartie erlebte man Markus Brück von der Deutschen Oper Berlin, der ein beeindruckend dichtes Rollenporträt zeichnete. Eindringlich stellte er den seine Tochter verzweifelt vor den Gefahren des Lebens schützen wollenden Vater dar. Seinen hellen, ausgesprochen farbenreichen Bariton führte er mit gutem Legato sicher durch alle Lagen, wobei er mehr Vorteile in den lyrischen Passagen hatte als bei der dramatischen Attacke. Eine anrührende Gilda war Kristina Mkhitaryan, die ihren klaren Sopran intonationsrein präsentierte. Ihre Stärken liegen sowohl bei den glasklaren Koloraturen als auch im jugendlich-dramatischen Fach, das besonders im 2.Teil des Abends zur Geltung kam.

Arturo Chacón-Cruz gab glaubwürdig den leichtlebigen, unbekümmerten Duca. Der mexikanische Tenor hatte keine Probleme mit den Höhen der Partie, wenn auch stellenweise kleine Intonationstrübungen unüberhörbar waren; sein eher raues Timbre dürfte Geschmackssache sein. Mit sattem Mezzo-Klang gefiel Nadezhda Karyazina als attraktive Maddalena, während deren Bruder Sparafucile bei Tigran Martirossian und seinem schwarzen Bass gut aufgehoben war. Bei Monterone von Andreas Hörl hätte man sich etwas mehr bedrohliche Resonanz gewünscht. In den vielen kleineren Rollen bewährten sich Ensemble und Opernstudio der Staatsoper.

Das Publikum spendete starken, begeisterten Beifall.

Fotos:©Arno Leclair 1994

Gerhard Eckels 20. März 2019

LA TRAVIATA

Besuchte Vorstellung am 16. März 2019

(Premiere am 17. Februar 2013)

Verkorkste Regie

Die Ungereimtheiten der inzwischen sechs Jahre alten „Autoscooter“-Inszenierung von

Johannes Erath gehen weiterhin ziemlich auf die Nerven. So, wenn sich die Feste in der 1. und 3. Szene zwischen Autoskootern ereignen – wohl weil sie sich auf dem Rummel ziellos im Kreis bewegen, wie das Leben Violettas und ihrer Freunde? Auch die gespensterhaft weiß gekleideten, immer wieder gemessenen Schrittes über die Bühne gehenden Artisten geben Rätsel auf. Besonders befremdlich finde ich Anfang und Ende der Oper: Zu Beginn des Vorspiels wischt Alfredo am Bühnenboden das Laub weg und zieht die bereits gestorbene Violetta aus dem Grab, die am vorderen Bühnenrand bis zum Schluss des 1.Akts liegen bleibt. Dies geht zurück auf den der Oper zugrunde liegenden Roman „Die Kameliendame“ von Alexandre Dumas, wo Armand (Alfredo) zu spät zurückkehrt und seine über alles geliebte Marguerite (Violetta) erst anlässlich einer Exhumierung bereits teilweise verwest wiedersieht. Das ergibt sich aus dem Programmheft; wer das vorher nicht gelesen hat, versteht den Anfang, aber auch den Schluss nicht. Und der ist nun richtig verkorkst, wenn Alfredo, der ja in der Oper nach Verdi und seinem Librettisten Francesco Maria Piave abweichend von der Romanvorlage rechtzeitig zurückkehrt, mal der Leiche die Hand hält, mal sich um die noch Lebende kümmert, weil das ja schließlich so im Text steht.

Spätestens hier wurde beim Hören der immer wieder ergreifenden Schlussszene überdeutlich, dass erneut die Musik gegenüber der trostlosen und inkonsequenten Regie Siegerin blieb. Und das hatte in der besuchten Vorstellung mehrere Gründe: Da ist zuerst der musikalische Leiter Roberto Rizzi Brignoli zu nennen, der mit durchweg angemessenen Tempi unermüdlich mit präziser Zeichengebung dafür sorgte, dass das Orchester und auch der klangprächtig und ausgewogene Chor (Christian Günther) aufmerksam seinen Intentionen folgte.

Ein weiterer wesentlicher Grund des musikalischen Erfolg des Abends war die Spitzenbesetzung der drei Hauptfiguren: Irina Lungu hat Violetta an allen großen Häusern gesungen, wirkte aber überhaupt nicht abgeklärt, sondern vermochte die widerstreitenden Gefühle der todkranken Liebenden ungemein glaubwürdig zu gestalten, soweit jedenfalls die Inszenierung das zuließ. Stimmlich begeisterte sie auf der ganzen Linie; die sicheren Höhen, die wunderbaren Piani gefielen ebenso wie die vielen ausdrucksstarken Passagen in der Mittellage.

Einer der vielen musikalischen Höhepunkte der Aufführung war das Duett mit Vater Germont im 2.Akt. Simone Piazzola führte seinen warmen Bariton in angenehm kultivierter Singweise durch alle Lagen und gefiel besonders durch die gleichmäßig dahin strömenden Melodiebögen seiner Partie. Die trockene Darstellung und seine überkommene Operngestik waren da nur kleine Wermutstropfen. Mit kernigem Tenor trat

Stephen Costello als Alfredo Germont auf; der US-Amerikaner verband die gut ansprechende Mittellage schnörkellos mit den mühelos erreichten Höhen und verbreitete so den nötigen tenoralen Glanz.

Jeweils positiv fielen die Mezzosopranistinnen Ruzana Grigorian als ansehnliche Flora und Marta Swiderska als Annina auf. Gastone war bei Peter Galliard in bewährten Händen, Alin Anca als Dr. Grenvil ließ mit ausgesprochen wohlklingendem Bass aufhorchen; Jóhann Kristinsson (Douphol) und Shin Yeo (d'Obigny) ergänzten ohne Fehl.

Das Publikum war zu recht hellauf begeistert und applaudierte anhaltend stark, was sich schnell zu Standing Ovations steigerte.

Fotos © Monika Rittershaus 2013

Gerhard Eckels 20. März 2019

DIE FRAU OHNE SCHATTEN

Premiere 16.04.2017

WA 26.12.2018

Besuchte Vorstellung 30.12.2018

Im Traum der Färberin

Ein bisschen aus der Zeit gefallen ist sie wohl schon, die „Frau ohne Schatten“ von Richard Strauss. In den letzten Zügen des Ersten Weltkriegs und der Zeit danach komponiert erlebte dieses Werk 1919 seine Uraufführung und entführte seine Zuschauer in eine Phantasie- und Märchenwelt voller Magie und Farbigkeit. Dass in der Psychologie der Figuren weitaus mehr steckt, dass es um Menschlichkeit und das Erlangen von Menschlichkeit geht, ist ein interessanter Aspekt, führt man sich die Dokumente barbarischen Treibens im Europa der Jahre 1914-1918 vor Augen.

Die Inszenierung von Andreas Kriegenburg liefert leider nur eine wenig tiefgehende Lesart des Stoffs an und kümmert sich auch kaum um die Phantasie und Magie der Vorlage. Gleichwohl spielt der Aspekt der Realitätsflucht eine große Rolle: Die gesamte Deutung ist auf die Färberin ausgerichtet, die sich in eine Traumwelt flüchtet und die Kaiserin dort als ihr Spiegelbild erlebt. Diese Deutung ist sicherlich nicht uninteressant, misslingt jedoch allzu oft, da die Regie sich immer wieder über das Libretto hinwegsetzt, mit rein musikalischen Zwischenspielen wenig anzufangen weiß und dadurch vieles sehr ins Statische gerät. So wird das fulminante Finale des zweiten Aktes quasi gar nicht bedient und starre Blicke ins Publikum sind alles, was zu sehen ist. So beraubt die Regie den Abend allzu oft seiner Magie und lässt eklatante Spannungslöcher entstehen. Offenkundig wird dies auch im Finale des dritten Aktes, wenn die vereinten Paare auf zwei Parkbänken sitzen und der Kinderchor im Hintergrund ein schier nicht enden wollendes Ballspiel zelebriert. Fein gearbeitet und voller Spannung sind dagegen – und da offenbart sich eben auch wieder Kriegenburgs Qualität – die kleinen Szenen, die dialogischen Momente, die Auseinandersetzungen und Reibungen wie beispielsweise im ersten und zweiten Akt zwischen Barak und der Färberin.

Die musikalische Seite bietet dagegen viel Erfreuliches. Allen voran sei Lise Lindstrom in der Rolle der Färberin genannt, die ein beeindruckendes Rollenportrait abliefert. Den inszenatorischen Ansatz, dass sich die Färberin aus dem auf ihr lastenden Druck aus der Realität herausträumt, spielt Lindstrom phänomenal: wir sehen eine zarte Frau, die immer wieder am Rande des Zerbrechens ist, die sich immer wieder aufbäumt und keift und zetert um sich irgendwie im Moloch des Färberhaushaltes zu behaupten - das berührt ungemein. Und auch musikalisch beeindruckt Lindstrom enorm: Ihre Stimme überzeugt mit großer Strahlkraft und im Wechsel der Farben lotet sie alle Höhen und Tiefen der Figur perfekt aus. Scheinbar mühelos gelingt es ihr sich gegen das enorme Strauss’sche Orchester durchzusetzen und sowohl das ihrer Rolle abverlangte giftig-keifende Parlieren mit großer Textverständlichkeit umzusetzen, als auch in den weiten, fließenden Melodiebögen zu schwelgen. Ihr zur Seite steht Wolfgang Koch als ein Barak, wie er im Buche steht. Im Spiel ein Mann voller Fürsorge und Verständnis, dem zuzuschauen und ertragen zu müssen, wie ihn sein Weib quält, schon fast schmerzt und der dann aber - Gott sei Dank - doch zeigt, dass ihm auch der Kragen platzen kann. Er singt die Partie tadellos und überzeugt nicht nur einmal durch enorme Klangschönheit. Gerade sein „Mir anvertraut“ im dritten Akt geht wahrlich zu Herzen.

Emily Magee als Kaiserin überrascht mit großer Dramatik in der Stimme. Diese Kaiserin ist weniger das zarte Feenwesen, denn eben ein resolutes Abbild der Färberin. Dies ist im Kontext der Inszenierung durchaus stimmig, im musikalischen nicht uninteressant. Magee legt Kraft in ihre Partie und zeigt szenisch wie stimmlich eine Kaiserin, die weniger ängstlich, denn fordernd ist, die nicht in ätherischen Höhen verzaubert, sondern sich resolut in der Menschenwelt behauptet. Linda Watson als Amme meistert die halsbrecherische Partie absolut souverän. Ihre Amme ist jedoch weniger das irrlichternde, janusköpfige Wesen, sondern oftmals starre Betrachterin der Szenerie. Sie ist weniger die intrigante Lenkerin, sondern eher.... ja, was eigentlich? Denn hier offenbart sich leider eine eklatante Schwachstelle der Inszenierung: Ist die Amme sonst Mittlerin zwischen Menschen- und Geisterwelt, beraubt sie die Regie hier mehr oder weniger ihrer Funktion, da durch die Idee des „Spiegelbildes“ Kaiserin und Färberin ja viel enger miteinander verbunden sind. Und da kann man Watson auch nur bedingt einen Vorwurf machen, dass ihr Spiel gelegentlich statisch gerät. Musikalisch überzeugt sie aber und gerade in den tiefen Lagen gibt sie der Amme das Dämonische, dass die diese Figur so besonders macht. Dass die Textverständlichkeit hin und wieder kleine Wünsche offenlässt, ist in Anbetracht der monströsen Partie absolut verzeihbar.

Eric Cutler als Kaiser überzeugt musikalisch voll und ganz. Mit viel Strahlkraft in den Höhen und angenehmen Timbre in der Stimme liefert er ein treffliches Rollenportrait. Szenisch – und hier sitzt man letztendlich etwas ratlos – liefert diese Figur wenig und wirkt gelegentlich gar hilflos. In den weiteren Partien überzeugen Bogdan Baciu als Geisterbote und Dongwon Kim als Erscheinung des Jünglings. Auch die weiteren kleinen Rollen sind bestens besetzt und zeigen ein exzellentes musikalisches Gesamtbild.

Die kleinen Chorpassagen werden vom Chor der Staatsoper und von den Hamburger Alsterspatzen souverän erledigt, auch wenn die hinter der Szene gesungenen Passagen in ihrer Klangqualität mittels Verstärkung und Zuspielung nicht besonders gut klingen.

Das Philharmonische Staatsorchester Hamburg liefert einen erstklassigen Strauss ab. Schwelgend in den lyrischen Passagen, mit astreiner Intonation und höchster Akkuratesse in den Bläsern tönt es wirklich hervorragend aus dem Graben. GMD Kent Nagano zelebriert gerade die ruhigen und fast schon kammermusikalischen Passagen der Partitur mit viel Liebe zum Detail und voller Innigkeit. Gleichwohl verweigert er sich ein wenig das Schroffe und Dröhnende, die wohl kalkulierten Dissonanzen mit aller Schärfe zu setzen. Wir hören einen weichen und fließenden, einen oft zarten und wohltönenden Strauss, dem der Gegenpart wilder, aufbrausender und drastischer Klanggewalt ein wenig fehlt.

Auch wenn die Inszenierung des Werks leider nicht durchgängig zu überzeugen vermag bleibt nach dem Besuch der Vorstellung gerade ob der exzellenten Sängerleistungen – und hier sei nochmals der phänomenale Auftritt von Lise Lindstrom genannt - ein nachhaltiger Eindruck.

Die Fotos stammen von © Brinkhoff/Mögenburg

(Die Bilder zeigen teilweise die Besetzung der Premierenserie 2016/17)

Sebastian Jacobs 2.01.2019

ALCINA

6.10.2018

Glanz im Repertoire

Die Premiere von Christof Loys Inszenierung der Alcina in der gediegenen Ausstattung von Herbert Murauer liegt schon 16 Jahre zurück, doch erst 25mal wurde Händels Dramma per musica seither gespielt. Das spricht für die Schwierigkeit, das Werk angemessen zu besetzen. Für eine Aufführungsserie Ende September/Anfang Oktober war es dem Betriebsbüro des Hauses gelungen, zwei ausgewiesene Barockspezialisten (und Exklusivkünstler der Universal) zu verpflichten, die den Abend des 3. Oktober 2018 zu einem denkwürdigen machten.

Der russischen Sopranistin Julia Lezhneva gelangen mit jubilierendem Sopran, delikaten Trillern und betörenden piani geradezu mirakulöse Momente als Morgana. Ihre Arie „Tornami a vagheggiar“ mit brillanten staccati, eingelegten Tönen in der Extremhöhe und phantasievollen Verzierungen im da capo ließ den 1. Akt spektakulär enden. Fein gesponnen und innig-entrückt im Ausdruck geriet „Credete al mio dolore“ zu Beginn des letzten Aufzugs.

Der argentinische Counterstar Franco Fagioli demonstrierte mit jedem Auftritt als Ruggiero seine ungebrochene Bravour und Kunstfertigkeit des Vortrags. Gab es also in der Virtuosität keinerlei Einbußen, so waren in der Klanqualität seiner Stimme Veränderungen zu bemerken. Ein sehr starkes, zuweilen gar rissiges Vibrato ließ seine Tonproduktion herber, strenger erscheinen als erinnert. Aber immer wieder gab es auch überwältigende Momente in seiner Interpretation – den maskulinen Aplomb, die unendlich scheinenden Koloraturgirlanden, die stupenden baritonalen Tiefen. „Mi lusinga il dolce affetto“ war ungemein kunstvoll geformt, „Verdi prati“ von betörendem Klang und zärtlichster Emphase, das Bravourstück „Sta nell’Ircana“ im letzten Akt ein Feuerwerk an virtuoser Attacke, ausgereizt in den Extremen der Tiefe wie Höhe. In der Titelpartie klang Agneta Eichenholz anfangs etwas eindimensional im Farbspektrum und in der exponierten Höhe nicht durchweg sicher. Auch wirkte sie in der Aura zunächst blasser als ihre prominente Vorgängerin in der Premiere. Aber spätestens bei „Ombre pallide“ am Ende des 2. Aktes setzte sie sich stimmlich und darstellerisch durch mit einer Gestaltung von existentieller Dimension (vor allem im rasenden Furor des Mittelteils der Arie), welche den konfusen Seelenzustand der Figur plastisch spiegelte. Verzehrende Intensität und leuchtend hohe Töne bestimmten „Mi restano le lagrime“ am Ende der Oper. Sonia Prina ist eine prominente Interpretin im barocken Repertoire.

Für meine Ohren klang ihre Bradamante zu guttural-streng, hatten die Koloraturen einen geradezu gurgelnden Effekt, wirkte ihr Spiel outriert. Ausgewogen und angenehm in der Stimmführung gelang ihr die letzte Arie „All’alma fedel“. Gebührend jugendlich und lieblich tönte der Sopran von Narea Son als Oberto. Ziad Nehme war der Oronte mit kultiviertem Tenor und beherztem Gesang, Alin Anca der Melisso mit resonantem Bass.

Mit Riccardo Minasi stand ein Barock-Experte am Pult des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg, der die Musiker zu straffen Tempi, musikalischem Schwung, energischen Akzenten und zauberischen Klängen beflügelte. Dankenswerterweise erklangen auch die Ballettmusiken des Werkes. Einzig das gebrochene lieto fine am Ende befremdete, wenn Ruggiero, der offenbar den Verlust Alcinas nicht verwinden kann, leblos zusammenbricht.

Seit 20012 ist Andres Homokis Sturm und Drang-Inszenierung von Verdis Luisa Miller im Repertoire des Hauses. Die Attraktion der Besetzung der aktuellen Aufführungsserie war Joseph Calleja in der Partie des Rudolfo. Die Partie liegt ihm perfekt in der Stimme mit dem schmelzeichen, singulären Timbre und dem schwärmerischen Ausdruck. Schwelgerisch im Fluss und schmerzlich-verzweifelt im Ausdruck geriet die große Arie, überwältigend in der Stimmfülle und Attacke die Cabaletta. Zwei kritische exponierte Töne und eine Konditionsschwäche im letzten Duett mit Luisa trübten seine Leistung kaum.

Wie bei der Premiere sang Nino Machaidze die Titelrolle und überzeugte mit einer gerundeten, ausgeglichenen Stimme. Perfekt gelangen ihr die staccati und Triller in der Auftrittsarie „Lo vidi/T’amo d’amor“. Die große Szene im 2. Akt („Tu puniscimi“) geriet zunächst recht verhalten, doch hatte die nachfolgende Cabaletta „A brani“ umso stärkeren Aplomb. Visionär-verzückt mit ekstatischer Steigerung gestaltete sie das letzte Duett mit ihrem Vater Miller, den Roberto Frontali mit gebührend reifem, aufgerautem Bariton von ausladendem Volumen und teils fast veristischen Effekten gab. Herz zerreißend in seinem Gram, sorgte er im letzten Bild für ungemein starke Momente. Grandios der ukrainische Bass Vitalij Kowaljow als Conte die Walter mit machtvoller Stimmfülle und reichem Fundament in der Tiefe. Wunderbar der strömende Fluss und die Kantilene bei „Il mio sangue“, gewaltig die Wirkung im Duett mit Wurm „L’alto retaggio“. Diesen sang Ramaz Chikviladze mit potentem Bass, der sowohl über den perfid-grimmigen Ausdruck als auch ein donnerndes forte verfügte. Sensationell die Federica der Nadezhda Karyazina, die mit sinnlichem, resolut-dunklem Mezzo von Amneris-Potential die Partie vom seconda donna-Anstrich befreite. Es spricht für das Betriebsbüro, dass auch die Nebenrollen mit qualitätvollen Stimmen (vom Internationalen Opernstudio) besetzt waren. Vor allem Ruzana Grigorian entzückte als Laura mit feinem Sopran, und auch Sungho Kims Tenor als Contadino klang sehr solide.

Der dramatische Impetus, den Alexander Joel mit dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg schon der Sinfonia gab, bestimmte die gesamte Aufführung. Auch das farbenreiche und differenzierte Spiel des Orchesters imponierte. Die Produktion dagegen irritiert auch nach Jahren noch. Paul Zollers Einheitsbühne macht die Schauplätze der Handlung nicht eindeutig erkennbar, Gideon Daveys durchweg elegante Kostüme lassen die Standesunterschiede verschwimmen. Homoki karikiert vor allem die Chorszenen – ob mit exaltierten Hofschranzen oder den hopsenden Freundinnen Luisas mit Schafsköpfen. Aber es waren die Sänger und das Orchester, die den Abend des 4. 10. 2018 trugen und am Ende stürmisch gefeiert wurden.

Bernd Hoppe 7.10.2018

Bilder (c) Hans Jörg Michel

Charles Gounod

FAUST

Wer kennt sie nicht, Goethes Geschichte vom Gelehrten Doktor Faustus, seinem Wunsch nach ewiger Jugend und lustvollen Leben, den der Teufel in Gestalt von Méphistophélès gerne gewährt. Gering, so sagt der Höllenfürst, sei der Preis. „Hier oben“ diene er Faust, „dort unten“ Faust ihm. Ganze 60 Jahre seines Lebens lang arbeitete Johann Wolfgang Goethe immer wieder an seinem Werk über die Sehnsüchte und Abgründe der Menschen, das wir, ohne uns dessen bewusst zu sein, fast täglich auf die eine oder andere Art ´zitieren. Doch,- und das ist des Pudels Kern – nicht nur die Zitate auch die Zeitlosigkeit und die Wahrhaftigkeit des Inhalts machen den Faust so ergiebig, für Schule, neuere Literatur, Theater, Film und natürlich Oper.

Charles Gounod, schon als junger Mann fasziniert von Goethes Faust, verwendete für seine Oper jedoch nur die Liebesgeschichte zwischen Faust und Maguerite und auch Méphistophélès, den „Geist, der stets veneint“ und „die Kraft,die stets das Böse will und stets das Gute schafft.“ Mithilfe von unsterblichen Melodien, wie der „Rondo vom goldenen Kalb“, „Faust-Walzer“ oder Valentins melancholischer Arie „ Avant de quitter ces lieux“, die uns fast ebenso beständig begleiten, wie Goethe-Zitate, erzählt Gounod die Geschichte, von Verliebtheit, Verführung, Verzweiflung, Verurteilung und letztlich Erlösung. Er lässt uns schwelgen, leiden und auch entrückt lächeln, mit einer Leichtigkeit und einem Charme, wie sie besonders den französischen Komponisten des 19. Jahrhunderts zu eigen waren. So wundert es nicht, dass sich Faust, spätestens seit der Uraufführung der veränderten Fassung in Paris am 3. März 1869 großer Beliebtheit erfreut.

Gestern war es der designierte Generalmusikdirektor des Aachener Theaters Christopher Ward, der der Musik neues Leben einhauchte. Er dirigiert das, im wahrsten Sinne des Worts harmonisch schön klingende Philharmonisches Staatsorchester Hamburg mit Verve, Feingefühl und einem Körpereinsatz, der vermuten lässt, dass er, das was der Komponist uns mitteilen möchte, wahrhaftig mit(er)fühlt und darum so gut zu Musikern und Publikum transportieren kann.

Aber, gelang es auch Regisseur Andreas Homoki und seinem Bühnen-und Kostümbildner Wolfgang Gussmann ebenfalls, Aussage von Libretto und vor allem Musik gut und verständlich umzusetzen?

So meldet sich meine zwiegespaltene Seele, denn die Produktion von Homoki und Gusssmann aus dem Jahr 2011 bietet weder viel Gefühlsseligkeit noch ein Übermaß an Provokation. Jene, die Tradionelles dem Regietheater vorziehen, wurden sicherlich enttäuscht, denn das Bühnenbild ist eher schlicht. Vorn, rechts und links der Bühne befinden sich zwei Türen, durch die die Protagonisten, besonders Méphistophélès (Vladimir Baykov) oft auf der einen Seite abgehen, um wenige Takte später auf der anderen Seite wieder aufzutauchen. Ansonsten dominieren zwei schwarze halbrunde, bühnenhohe Elemente den Spielbereich, die spiralähnlich ineinandergreifen. Durch ihr Verschieben wird die bespielbare Bühne vergrößert, sodass ein überdimensionaler, manchmal von ebensolchen Blumentöpfen mit rosa Tulpen umgebener, weißlackierter Stuhl, sichtbar wird. Anfangs steht er aufrecht und beheimatet Marguerite (Anita Hartig), oder eine Porzellan- oder Stoffpuppe, die ihr nachempfunden ist. Später ist er umgekippt, die Blumentöpfe liegen oder stehen leer da. Am Ende dann gibt es mehrere Stühle, die als der Scheiterhaufen dienen, von dem die Kindmörderin Marguerite errettet wird. Dies kann der Zuschauer interpretieren oder einfach annehmen, als ungewöhnliches Bühnenbildelement.

Dass Homoki und Gussmann Maguerite, ihre Unschuld und Jugend zu dem goldenen Kalb machen, nach dem jedermann(n) strebt, zeigt sich im Rondo „Le veau d’or“ besonders deutlich, denn da vergehen sich die jungen Männer an dem riesigen Marguerite-Dummie aus Stoff, während Méphistophélès im Takt, wie ein Puppenspieler an unsichtbaren Fäden zieht. Dies ist die einzig wirklich provokante Szene, ansonsten plätschert die Inszenierung, nicht unangenehm, vor sich hin: Die Personenführung der Protagonisten wird den Charakteren gerecht. Auch wird deutlich, dass Méphistophélès das Spiegelbild, das Alterego, von Faust sein soll. Der Chor bildet, wie so oft üblich, eine homogene, eintönige Menge. Alle in Schwarz wie Schulkinder zur Zeit der Stummfilmzeit gekleidet, die Gesichter hinter Porzellanpuppenmasken verbergen. Einzig Siebel (Ruzana Grigorian), Valentin (Alexey Bogdanchikov) und Maguerite (Anita Hartig) zeigen, in Momenten aufrichtiger Zuneigung, ihr wahres Gesicht um es vor der Gesellschaft zu verhüllen.

Méphistophélès ist immer er selbst, immer echt. Abgesehen von den beiden kurzen Momenten bei seinem ersten Auftritt und ganz am Ende, wenn er Faust fast bis aufs Haar ähnelt. ist optisch ein Méphistophélès, wie er im Buche steht: groß, schlank und charismatisch. Stimmlich darf gehofft werden, dass er in den weiteren Vorstellungen noch „eine Schippe drauf legt“ und auch seine Aussprache, besonders der nasalen Vokale noch etwas verbessert.

Darstellerisch hingegen überzeugt der Russe und diplomierte Ingenieur, der erst spät zum Gesang fand. Mag ihm auch hier und da ein Quentchen wahre Boshaftigkeit fehlen. Besonders köstlich ist sein Spiel in der Szene mit Marthe Schwerdtlein (Marta Świderska). Świderska, die kurzfristig einsprang, verzaubert das Publikum, durch ihre verschroben fröhliche Art, mit der sie Méphistophélès umgarnt, wie auch mit ihrem tiefen Mezzo, der sie auch für so manche Altpartie qualifiziert. Ein kleiner, aber um so feiner Auftritt.

Ähnliches gilt für die russische Mezzosopranisten Ruzana Grigorian und ihren ersten Auftritt in der Rolle des Siebel. Kleine, stimmliche Unsicherheiten sind sicher der Tatsache des Rollendebüts zuzuschreiben. Darstellerisch jedenfalls, ist sie ein Siebel, dessen unerschütterliche Liebe zu Marguerite tief berühre. Auch Alexey Bogdanchikov als Valentin beeindruckt. Er, der über eine Baritonstimme mit einschmeichelndem Timbre verfügt, weiß dieses Geschenk, leider nicht immer wirklich zu nutzen, und bleibt unter seinen Möglichkeiten, die er bereits besonders als Posa und auch als Eugen Onegin unter Beweis stellte. Mit seinem Valentin zeigt er erneut, dass er darstellerisch durchaus in der Lage ist, aus sich herauszukommen, um sich auch größere Gesten zu trauen. Und dass er regelmäßiger seinen nicht geringen Stimmumfang so souverän und selbstverständlich wie gestern zum Einsatz bringt.

Mit einer nicht immer angebrachten, Selbstverständlichkeit singt hingegen, singt Jean-François Borras die Titelrolle. Abgesehen von ein, zwei hingehauchten „Maguerites“, verlässt er sich er auf den Text, als darauf, Gefühl und Ausdruck durch seine Stimme zu zeigen. Er hat einen klaren, metallenen Tenor, wodurch Faust als jugendlicher Liebhaber, auf gewisse Art „entromantisiert“ wird, was einen vielleicht unbedeutenden, interessanten Gesichtspunkt offenbart. Seinem „Salut! Demeure chaste et pure“ fehlt es an Leichtigkeit in den Spitzentönen, doch er wagt sich an jeden einzelnen. Ist das Gefühl, das er übermittelt, auch nicht von der zärtlichen Innigkeit, wie bei anderen Tenöre, so ist Fausts sehnsuchtsvolles Verlangen, doch gut hör- und spürbar. Seine Interpretation der Rolle macht aus dem anfänglich lebensmüden alten Gelehrten, einen neugierigen, lebenshungrigen, jungen Faust, der sich nicht nur durch seinen weißen Anzug und das gänzliche Fehlen einer Maske, von den anderen unterscheidet.

In den Duetten mit Anita Hartig (Marguerite) gefällt die Harmonie der beiden Stimmen und auch das gute Zusammenspiel: Borras wird vom selbstsicher fordernden Verführer, zum reumütig zum Retten Entschlossenen und wenn Hartig singt „Pour toi je veux mourir“, meint sie es ernst damit, für den Geliebten sterben zu wollen. Das ist in jeder Geste erkennbar. Ebenso wie es ihr leicht fällt, deutlich zu machen, dass Marguerite sich sehr wohl bewusst ist, dass Faust und Méphistophélès nichts anderes sind, als zwei Seiten ein und derselben Person. Denn sie richtet ihren Entsetzensschrei weder direkt an den einen, noch an den anderen, blickt beide an. Was ihren Gesang angeht, trifft das Zitat „Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust“, den Eindruck den sie hinterließ, ziemlich genau.

Anita Hartig ist mit einer großen Stimme beschenkt, doch, auch wenn, Rollen wie die Mimi in “La Bohème“ und auch die Maguerite, als ihre Paraderolle gelten, fehlt ihrem Gesang doch nicht selten die Wärme, die sie im Spiel, so intensiv und mühelos zeigt.

Andererseits … Die besprochene Vorstellung begann, Familien-, aber nicht Sängerfreundlich bereits um 15:00 Uhr und es ist anzunehmen, dass die vier noch folgenden Abendvorstellungen, weniger zu Bemängelndes, bei ansonsten gleich bleibender Qualität zu bieten haben werden.

Birgit Kleinfeld 20.4.2018

Fotos @ Brinkhoff-Mögenburg

© DAS OPERNMAGAZIN-APRIL 2018 / Birgit Kleinfeld

Titelfoto: Hamburgische Staatsoper

»Faust«von Charles Gounod/

DER FLIEGENDE HOLLÄNDER

Wa 13.2.2018

Eine alte Legende wird durch stimmlich- darstellerische Brillanz fast schon zu einem Thriller. „Der fliegende Holländer“ ist eine, an Wagner selbst gemessen, kurze Oper. Doch es mangelt ihr weder an musikalischer noch inhaltlicher Dramatik. Als Beispiele seien zum einen die Szene genannt, wenn Daland (Günther Groissböck) fröhlich über Heirat plaudert, während in der Untermelodie, die Spannung zwischen Senta (Ingela Brimberg) und dem Holländer (John Lundgren), wie eine schwelende Bedrohung, tief und eindringlich hör- und erspürbar ist. Am Schluss dann erklingt das sogenannte „Erlösungsmotiv“, das umso mehr seine Wirkung erzielt, wenn, wie an der Staatsoper Hamburg, viel der Vorstellungskraft des Publikums überlassen wird. Denn hier gibt es keine sichtbare Erlösung, keine dargestellte Vereinigung der Liebenden im Jenseits. Allein ein strahlend blauer Himmel im Bühnenhintergrund dient Marco Arturo Marelli, der für Regie und Bühnenbild verantwortlich ist, als Ausdruck von Hoffnung und ein möglicherweise positives Ende. Ansonsten ist in der Bühnenmitte Erik (Daniel Behle) auf einem Steg zu sehen, der Senta nachsieht, die im Nichts verschwand.

Marco Arturo Marelli und Kostümbildnerin Dagmar Niefind-Marelli gelingt es insgesam der Oper, das von Wagner verliehene Prädikat „romantisch“, zu erhalten. Ohne, dass die bald 22 Jahre alte Inszenierung (Premiere war am 21.01.1996) , altbacken wirkt. Im Gegenteil, sie atmet mit jeder Minute solides Regietheater, das auf Personenführung genauso setzt, wie auf spannungsvolle Momente. So öffnet sich zum Beispiel die Tür von Dalands Haus und taucht die Bühne in ein gespenstisches Licht, genau in dem Moment, wenn Senta bewusst wird, dass der ersehnte Unbekannte tatsächlich bald in ihr Leben treten wird.

Überhaupt ist das Spiel mit Licht und Schatten, mit flatternden, die ganze Bühne überspannenden, Vorhängen, die ein Mal die roten Segel, ein anderes Mal,den stürmischen Nachthimmel symbolisieren, ein wichtiger Bestandteil dieser vielschichtigen Inszenierung. Auch scheut sich Marelli nicht, die Fassaden der stilisierten Häuser im Sturm erbeben zu lassen oder zu zeigen, wie sich die Seeleute mit den Tauen und Wanden abrackern mussten. Seine Personenführung zeigt sich in den Chorszenen ebenso, wie auch in denen, wenn die Protagonisten miteinander agieren. So ist ein kleines, doch prägnantes Beispiel der Moment, wenn der Steuermann mehrmals vergeblich versucht seinem Kapitän Daland Feuer zu geben und der sich darum keinen Deut schert.

Wie schon die Oper selbst, bietet auch die Inszenierung, schaut man nur ein wenig hinter die Geschichte, so viele Denkanstöße, dass es den Rahmen dieses Berichtes leider sprengen würde. Der interessanteste Ansatz ist, dass das Stück während der Ouvertüre mit einem Rückblick auf die Jugend des Holländers beginnt. Hier ist der Ursprung seines Leidens zu finden. Die erste wichtige Frau in seinem Leben, seine Mutter, verriet den Sohn und ließ ihn allein, für einen Mann und dessen körperliche Liebe. Eine Szene welche die Musik noch lebendiger klingen lässt, als sie es ohnehin schon tut. Der verzweifelte Junge hämmert in ihrem Takt an die Tür, während Schatten erahnen lassen, was dahinter geschieht. So also wurde der Holländer zu dem, der er ist: dem aus Gottlosigkeit Verfluchten, den nur die bedingungslose Liebe einer Frau aus seinem Elend erretten kann.

John Lundgren, stand bereits vor knapp zwei Jahren in der Titelrolle auf der Bühne der Staatsoper. Die damalige Aufführungsserie bot Interessierten die Möglichkeit gleich drei Holländer-Darsteller zu erleben, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Aber auf einem ähnlich hohen stimmlichen Niveau. Da war zum einen der eher behäbig väterlich wirkende Johan Reuter, gefolgt von dem jugendlich attraktiven Ryan McKinny und – last but not least- eben John Lundgren. Er ist durch seine Erscheinung, wie auch seine Darstellung die geradezu perfekte Mischung aus Bad Guy und verzweifelt Suchenden.

Ich gehe so weit zu sagen, dass der Holländer auf gewisse Art und Weise eine Personifizierung des Todes ist und Sentas Liebe somit einer Todessehnsucht gleicht: Der Holländer ist somit der vollkommene Lösungsweg aus ihrer Misere: Durch ihn wird sie aus dem ungeliebten Leben gerettet, in dem sie ihn erlöst.

Es ist John Lundgrens schauspielerisches Geschick, dass dieses Bild, diese Gedanken, geradezu herauf beschwören. Auf der einen Seite ist da die Düsterheit einer schwarzen Seele. Doch die Seele des Jungen von damals glimmt noch in seinem Inneren. Lundgren ist in jeder Sekunde präsent. Sei es, dass er das Zimmer betritt in dem Senta ihn erwartet, und dann regungslos an der Tür verharrt. Oder, wenn er wie der Junge aus dem Vorspiel den Kopf in Sentas Schoß legt. Die, ihm dann, wie jene Mutter, zärtlich über den kahlen Kopf streichelt. Auch dies eine Geste, ein Einfall, wodurch diese Produktion so unaufdringlich eindringlich wird. Schließlich dann, wenn er den Spott des Steuermanns (Sergei Ababkin) und dessen Kameraden stoisch erträgt. In seinen vielen aktiven Szenen dann zeigt er die gesamte Bandbreite seines Könnens. Und vor allem die Schönheit seines warmen und so wandelbaren und kraftvollen Baritons, mit der er in den Bann zieht, um etwas später mit zarten Tönen zu Tränen zu rühren.

Ingela Brimberg ist ihm in allem ebenbürtig, sodass die Szene ihrer ersten, wie auch die ihrer letzten Begegnung, stellenweise kurz an Hitchcock erinnernde Spannung aufkommen lässt. Ihre Sentas schwebt anfangs in anderen Sphären, um dann zur leidenschaftlich Liebenden zu erwachen. Auch ihre Zerrissenheit, ihrem ersten Verlobten Erik (Daniel Behle) gegenüber, stellt sie glaubhaft da. Schon mit dem ersten Ton ihres metallischen und gleichzeitig doch samtenen Soprans reißt sie mit und man meint den Holländer und sein Boot mit den blutroten Segeln und den schwarzen Masten, vor sich zu sehen. Ihre Höhen sind so sicher und klar, wie selbst ihre Tiefen. Und der Geist des Opernliebhabers kann sich nicht gegen den Wunsch wehren, sie noch oft und in ähnlich dramatischen Partien sehen zu wollen. Gerne zusammen mit John Lundgren. Die beiden bildeten hier ein perfektes Ganzes, ein sängerisches „Yin und Yang“. Warum sollte das nicht auch in anderen Opern klappen?

Daniel Behle bewies als Erik seine Vielseitigkeit. Die anfängliche Skepsis ob sein Stimmvolumen einer Wagnerpartie gewachsen ist, verschwand bereits bei seinem ersten Auftritt. Er beherrscht die lauten Töne der Wut und Leidenschaft, ebenso wie die leisen der Traurigkeit und Liebe. Ist sein Erik auch aufbrausend und eifersüchtig, so es gelingt Behle, nie zu übertreiben, wie es manchmal leicht geschehen kann. Einen Gegenpol zu all der Dramatik bildet Günther Groissböcks stets auf das eigene Wohl bedachte Daland. Denn Groissböcks wohltönender Bass ist, wie auch sein Spiel von einer nicht humoristisch albernen, doch angenehmen Leichtigkeit.

Eine weitere Rolle, die abseits des Hauptkonfliktes agiert, abgesehen von den Momenten, wenn er den Holländer herausfordert, ist der Steuermann. Sergei Ababkin spielt ihn überzeugend, doch mit einem Hauch von Komik, der, wäre er nur einen Hauch intensiver, unpassend wäre. Stimmlich überrascht er, übertrifft die eigene Leistung, die man aus anderen Rollen von ihm kennt, bedarf aber doch noch einiger Übung, um so weit zu kommen, dass nicht nur einige, sondern alle hohen Töne schön und klar klingen. Dass er gestern sein Steuermanndebüt hatte, spielte dabei aber sicher auch eine Rolle. Renate Spingler, nicht zu Unrecht frisch gebackene Kammersängerin, konnte zwar als herrische Frau Mary darstellerisch überzeugen, blieb stimmlich jedoch hinter ihrer gewohnten Leistung.

Die Qualität und den Genuss, den das Publikum hatte und mit Jubel honorierte, minderten Kleinigkeiten wie diese jedoch ebenso wenig, wie die Leistung aus den Graben. Wieder wären mehr Spannungsbögen und Genauigkeit bei Übergängen wünschenswert gewesen. Doch Johannes Fritzsch und das Philharmonisches Staatsorchester Hamburg, wie auch der Chor der Hamburgischen Staatsoper, trugen auf jeden Fall ebenfalls zu der hohen Qualität des Abends bei. Deshalb sind obige Beanstandungen Nörgeln auf einem eher hohem Niveau, denn der gestrige Abend war neben dem Eugen Onegin vom vergangenen Samstag, einer der schönsten, den die Staatsoper zu bieten hatte. Abende wie dieser, an denen man wie auf Wolken schwebend und musikselig das Theater verlässt, sind jedoch in allen Häusern selten.

Sie sollten darum um so mehr wertgeschätzt werden. Darum gebe ich die Freude an diesem Genuss mit dieser Empfehlung weiter: Wer die Möglichkeit hat, sollte sich diesen Holländer nicht entgehen lassen.

Bilder @ Brinkhoff /Mögenburg

Birgit Kleinfeld 16.2.2018

Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner OPERNMAGAZIN.de

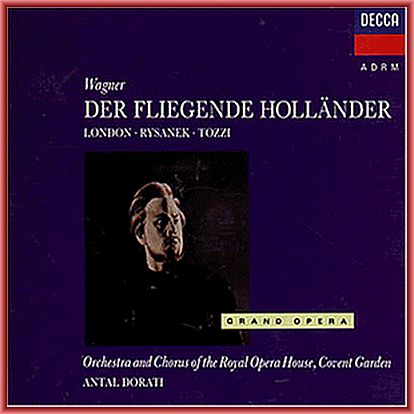

OPERNFREUND PLATTEN TIPP "The one and only ;-)" !

Schon die Venylplatten klangen in den 60ern phänomenal. Später bei der CD-Übernahme hat man noch einmal etwas gefeilt. Diese Aufnahme ist das Maß der Dinge. Achten Sie allein mal darauf, wie genial allein das Herablassen der Ankerkette des Holländerschiffs heute noch klingt. Die Tontechniker von DECCA (Hören Sie den SOLTI-Ring - da hämmern die Nibelungen u.a. auf echten Goldbarren rum ;-) waren ihrer Zeit damals weit weit voraus und schufen eine Aufnahme für die Ewigkeit an der Wagnerianer auch noch in 100 Jahren ihre Freude haben werden. Wie sagt man heute so schön: EIN MUST HAVE ! P.B.

SIMON BOCCANEGRA

Premiere: 5.2.2006

Besuchte Vorstellung: 24.19.2017

Seltsam: da schaue ich mir innerhalb von nur vier Tagen zwei Opern an, die zum einen von Verdi, zum anderen von Wagner komponiert wurden, und beide Male begegnen in Stück und Inszenierung interessante Ähnlichkeiten. Sie mögen zufällig sein: Der „Fliegende Holländer“ spielt auf dem Meer – so wie „Simon Boccanegra“. Beide Male wird von der Regie eine der Hauptfiguren – und vielleicht ist ja tatsächlich Senta, nicht der Holländer DIE Hauptfigur – verdoppelt. Im Fall des Italieners wird sie am Ende sogar verdreifacht.

„Simon Boccanegra“ hatte, in der Inszenierung Claus Guths, der schon in SEINEM Bayreuther „Holländer“ die Figuren vervielfacht hat, bereits 2006 Premiere. Noch immer aber scheint sie bei den Hamburgern anzukommen – es liegt zweifellos vor allem an der hinreißenden musikalischen Qualität dieses Abends, doch unterstützt die Regie die Musik; sie behindert sie nicht, auch wenn manch Besucher rätseln mag, wieso vom ersten Augenblick an ein zweiter Boccanegra (nachdem der erste gestorben ist, um wieder aufzustehen) zunächst über die zweite Bühne läuft. Claus Guth hat mit seinem kongenialen Bühnenbildner Christian Schmidt, der ihm die schönsten surrealen – und extrem tiefenschichtigen - Räume zu entwerfen weiß, die außergewöhnliche Musikdramatik der zweiten und, gegenüber der zweifellos schwächeren Version Nr.1, verbindlichen Fassung des Meisterwerks stark gedeutet.

Nicht nur Musikwissenschaftler und wirkliche Verdi-Kenner vom Rang eines Julian Budden halten den „Boccanegra“ mit seiner dunklen, doch nicht undifferenzierten „tinta“ für ein Werk, das zwischen dem Verdi der mittleren 50er Jahre und dem Verdi des „Otello“ ganz für sich steht. Die Musikfreunde, die eher auf „schöne Arien“ stehen, haben es immerhin mit einem hochspannenden Drama, herrlichen Naturschilderungen und „schönen Stellen“ zu tun, die immer dramaturgisch bedingt und in Verdis Werk eher selten sind: die Szenerie am Meer, samt Sopran, ist früher Impressionismus, Boccanegras Ausblick auf eine Friedenszeit und die melodramatische Segnungsszene sind unvergleichlich. Und das Finale des zweiten Akts gehört, orchestral und in Sachen dramatischer Originalität, zum Stärksten, was Verdi je in die Finger lief: die Selbstverfluchung des Verräters Paolo Albiani, der sich auf Befehl des Dogen selbst verdammen muss, lässt auch das Hamburger Publikum nicht kalt. Gänsehautstimmung…

Die Besetzung der Hamburger Repertoirevorstellung könnte besser nicht sein: Claudio Sgura ist ein relativ weich, doch zugleich kräftig auftretender Boccanegra, dem die Verzweiflungsattacken so gut wie die autoritären Gesten gelingen. Verdi wollte „eine leidenschaftliche, feurige und stolze Seele, ruhig, würdevoll und feierlich in der äußeren Erscheinung“ für den Sänger des Boccanegra, und er ergänzte: „Sehr schwer zu verwirklichen“. In Hamburg steht sein idealer Boccanegra auf der Bühne. Schön auch, dass der Boccanegra hier nicht denunziert wird: sein Friedensappell wird ernst genommen, das dumme, weil käufliche Volk, das sich gerade gegen ihn erhoben hat, darf die Steine ruhig auf den Boden legen, wo sie eine Art Ornament bilden. Dafür dürfen wir von Bild zu Bild einen Meteoriten durchs Oberlicht in den hellen Raum einbrechen sehen: eine Naturgewalt, die wie die berühmte Macht des Schicksals auf die Menschen eindringt. Dass sie menschengemacht ist, weil wieder einmal ein Defizit an Information und Mitteilsamkeit herrscht, macht das Drama nicht schwächer. Heiner Müller hat einmal gesagt, dass Hoffnung nur die Abwesenheit von Information sei. Hier schafft Letztere nur die Verzweiflung.

Zurück zu den exzellenten Sängern: Ganz erstaunlich, ja betörend in ihrer Stimmschönheit, die das Drama nicht in Hysterie, sondern in glutvoller Bewegung ausdrückt, ist die Amelia Grimaldi, eigentlich die Maria Boccanegra der Guanqun Yu. Yu ist schlicht und einfach zum Niederknien gut. Ich gebe gern zu, dass mir bei ihrem Einsatz in der Wiedererkennungsszene die Augen feucht wurden… Zusammen mit dem glänzenden Tenor Massimo Giordano, der den Ton des Lagrimoso gezielt einsetzt, bildet sie ein vokales Team, das stimmlich vollkommen harmoniert. Oper ist ja nicht allein ein „Kraftwerk der Gefühle“, sondern sollte auch ein Stimmfest sein – in dieser Aufführung ist es ein Fest, das das Publikum lange im Schlussapplaus gefangen hält. Vierter im Bunde ist der dunkelste der Männer: Alexander Vinogradov als Fiesco. Vinogradov ist der Inbegriff des russischen Basses: etwas knörzig, doch schier passend im Dienst des so einfachen wie komplexen Vater-Großvater-Tochter Dramas. Ein höchst beeindruckender Sänger, der, wie's ihm das Alter des Jacopo Fiesco und die Regie vorschreiben, mit geradezu gespenstischer Gravität seine gerade Bahnen über die Bühne läuft. Wenn Vinogradov auf der Bühne steht und der schlackenlosen Unnachgiebigkeit des Fiesco mit einer „Stimme aus Stahl“ (so Verdis Wunsch) Ausdruck verleiht, wird klar, dass der „Boccanegra“ von 1881 ein Meilenstein in der Geschichte der italienischen Oper war. Bleibt der Paolo des Alexey Bogdanchikov, der im Vergleich zu seinen Kollegen schlicht und einfach etwas leiser singt, doch seine Rolle – die des bösen Buben - nicht weniger eindringlich gestaltet. Es ist auch ihm zu verdanken, dass der äußere Höhepunkt der Oper, die letzten Momente der spektakulären Ratsszene, so spannend gelingt.

Zwei Herren aber müssen noch genannt werden, weil sie, neben dem Pietro des Alin Anca, quasi solistisch tätig sind: Kai Teschner und Frank Bastubbe. Als Doubles der Titelfigur, die am Anfang stirbt und noch einmal sein Leben an sich vorbeiflirren sieht, hat vor allem Teschner gut zu tun: buchstäblich in Spiegelungen der „realen“ Szene im riesigen „Gemälde“, das zwischendurch das Seestück eines Meersturms zeigt (das Leben ist eben dieser Sturm), in Erinnerungen an die Katastrophen, von denen der Selbstmord der Maria - dies die durchaus plausible Deutung Claus Guths - der schlimmste ist. „Ganz interessant, so mit zwei Böden“, meinte meine Nachbarin nach dem Prolog. Guths Regie, in der zwischendurch vielleicht, aber das bleibt Geschmackssache, ein wenig zu viel in formeller Strenge von links nach rechts gelaufen wird, Guth also lässt die Oper mit dem Ende beginnen, an dem es wieder anlangt. Was dazwischen liegt ist ein hyperspannendes, musikalisch beglückendes Drama, dem das glänzende Orchester der Staatsoper Hamburg unter Christoph Gedschold ein wunderbares Fundament gibt: mal monumental (doch nie dröhnend), mal luzide (mit den herausragenden Soli der Oboe und der Bassklarinette).

Riesenbeifall für eine nach wie vor anspruchsvolle und musikalisch hervorragende Produktion. Was für ein Abend! Mit einem unbegreiflich guten Sopran und einer Riege von männlichen Sängerpersönlichkeiten, die Verdis Meisterwerk betörend in die Gegenwart brachten.

Frank Piontek, 26.10.2017

Fotos: © Brinkhoff/Mögenburg

CAVALLERIA RUSTICANA | PAGLIACCI

Wiederaufnahme 4.10.2017

Ein Opernabend, der beglückende Freude bereitet

Man kann es kurz und bündig sagen: Ein vollauf gelungener, beglückender und zutiefst bewegender Opernabend mit den beinahe unzertrennlichen "Zwillingen" CAVALLERIA RUSTICANA und I PAGLIACCI, ein Abend, der vor allem im ersten Teil ein Niveau erreichte, das diese Repertoirevorstellung zum Ereignis werden liess. Es war dies die 72. Vorstellung einer sich seit beinahe dreissig Jahren im Repertoire der Staatsoper Hamburg befindenden Produktion. Regie führte damals Gian-Carlo del Monaco im Bühnenbild und mit den Kostümen von Michael Scott. Atmosphärisch stimmt einfach alles in del Monacos Inszenierung: Die staubige Hitze auf dem Dorfplatz, der strenge omnipräsente Katholizismus, der oberflächlich jedwede seelische Regung zu ersticken droht, das Machogehabe der Männer, das "Wegsehen" der Dorfgemeinschaft. Hier muss man unbedingt auch der Spielleiterin Anja Bötcher-Krietsch ein Kränzchen winden, denn sie hat es offensichtlich verstanden, die Protagonisten und den Chor so zu führen, dass die beiden veristischen Kurzopern auch darstellerisch in einer packenden Aufführung kulminierten.

In CAVALLERIA RUSTICANA standen ihr hierzu exzellente SängerdarstellerInnen zur Verfügung: Elena Zhidkova als Santuzza füllte die Rolle mit ihrem ungemein ausdrucksstarken, bruchlos, mit blendend schöner Höhe aufwartenden und wunderschön geführten Sopran bezwingend aus. Sie war nicht nur die Rächerin, sondern zeichnete das differenzierte Porträt einer zutiefst und ehrlich liebenden (von Turiddu geschwängerten und damit entehrten) Frau, welche durch das Verhalten Turiddus so schwer gekränkt wurde, dass sie in ihrer Verzweiflung keinen anderen Weg mehr sieht und den Turiddu in einer Kurzschlusshandlung an Alfio verrät. Wenn Elena Zhidkova dann kniend mit einer Stimmschönheit ohnegleichen ins Ostergebet Inneggiamo il Signor einstimmte, sich ihre Stimme so zart und doch präsent über den dynamisch fein austarierten Chor schwang, dann blieb kaum ein Auge trocken. Grosse Spannung erhielten ihre Szenen in der Interaktion mit den anderen SängerInnen dieses so bühnenwirksamen Einakters: Renate Spingler als Mamma Lucia muss man hier an erster Stelle nennen - wie sie die anfänglich Kälte dieser zwischen verzweifelter Mutterliebe und dem Wissen um die Charakterfehler ihres Sohns schwankenden Mutter spielte, sich erst allmählich Santuzza annähern konnte, tröstend den Arm um sie legte, das war ganz grosse Klasse.

Allzu viele Noten hat sie ja nicht zu singen (diese aber mit wunderbarer Stimme), doch ihre Bühnenpräsenz war schlicht überwältigend. Auch die dritte Frau in diesem Stück, die lebenslustige Lola, Urheberin allen Übels (doch man muss auch Verständnis für sie aufbringen, schliesslich ist ihre Ehe mit dem besitzergreifenden Macho Alfio wohl kaum sehr glücklich) war mit Dorottya Láng hervorragend besetzt. Sie liess ihren samtenen Mezzosopran in der Canzona wunderbar erotisch leuchten, verspielt und selbstsicher agierend. Die beiden Männer dieses Bauern-Dramas sind ja nicht gerade Sympathieträger: Beide sind sie Machos, der eine mit Hang zur Brutalität (Alfio), der andere leicht cholerisch und testosterongesteuert. Doch beide bekamen vom Komponisten Mascagni dankbare Partien in die Kehle gelegt - der Bariton George Gagnidze als Alfio und der Tenor Teodor Ilincai als Turridu liessen keine Wünsche offen.

Schmachtend eröffnete Ilincai die Oper mit seinem offstage vorgetragenen Ständchen an Lola, zeigte überragendes Format in seinen Auseinandersetzungen mit Santuzza vor der Kirche, sang ein mitreissendes Brindisi, dem er dann den weinerlichen und rührenden Abschied (und die Bitte um Gebet und Segen) von der Mutter folgen liess. George Gagnidze war mit seinem ausgezeichnet fokussierten, kernig und viril klingenden Bariton eine Idealbesetzung für den Alfio, besser geht kaum. Dies bestätigte sich auch nach der Pause, als er den Prolog zu I PAGLIACCI im Frack (wie es sich gehört ....) vor dem Vorhang mit exquisiter und kraftvoll-sicherer Tongebung zu einem vokalen Ereignis machte. Hochklassig! In der Oper dann gab er den Tonio mit wohltuend zurückhaltender darstellerischer Gestaltung, also ohne lächerliches Chargieren, das braucht es nämlich für die Glaubwürdigkeit nicht. Auch Alfred Kim als Canio hielt sich darstellerisch zurück, er allerdings etwas zu sehr, seine Darstellung des rasend Eifersüchtigen in dieser Otello-Jago-Konstellation liess einen etwas zu unberührt. Das Vesti la giubba war korrekt gesungen, die Höhe ausgezeichnet, die Emotion konnte er jedoch nicht über die Rampe bringen, dazu ist die Stimme etwas zu farblos, zu metallisch in der Mitttellage. Mit sanftem Bariton sang Alexey Bogdanchikov den Silivio, sehr schön gelang seine grosse Liebesszene mit der Nedda von Hayoung Lee, welche ihre Rolle mit bezauberndem Sopran ausfüllte. In der Arie Stridono lassú hätte man sich vielleicht noch eine Spur mehr an ätherischer Leichtigkeit gewünscht, einer Leichtigkeit, welche sie dann im zweiten Akt als Colombine mit umwerfender Spielfreude auch vokal an den Tag legte. Oleksiy Palchykov als Beppe berührte nicht nur mit seiner fein und einschmeichelnd vorgetragenen Canzona, nein er überraschte auch noch mit seinen artistischen Fähigkeiten (Salto, Rad schlagen). Wie schon in der CAVALLERIA RUSTICANA begeisterten der Chor der Staatsoper Hamburg, der Extrachor und die Hamburger Alsterspatzen mit exzellentem, rhythmisch präzisem und vollem Klang (Einstudierung: Eberhard Friedrich).

Und last but not least darf man die Leistung des Philharmonischen Staatsorchesters rühmen, welches unter der überaus zügigen und vorwärtsdrängenden, die Leidenschaften und Emotionen betonenden Leitung von Josep Caballé-Domenech (nein, er ist nicht verwandt mit Montserrat) glanzvoll aufspielte, mit sattem Klang der Streicher und berührenden Phrasen der Holzbläser aufwartete. Selbst die berühmten Wunschkonzert-Intermezzi der beiden Kurzopern klangen für einmal nicht rührselig.

Fazit: Klug und stimmig inszeniert (diese beiden Opern brauchen keine allzu grosse zeitliche und örtliche Verpflanzung, del Monaco liess beide auf dem selben Dorfplatz im zeitliche Abstand von circa 20 Jahren spielen). Hervorragend gesungen und dirigiert! Toll!

Kaspar Sannemann 6.10.2017

Bilder (c) Hans Jörg Michel / StOp Hamburg

DIALOGUES DES CARMÉLITES

Aufführung am 2.5.

(Premiere am 26.1.2003)

Zeitlose, ästhetische Inszenierung von Nikolaus Lehnhoff

Neben „Les mamelles de Tirésias“ (1947) und „La voix humaine“ (1959) gehören die „Dialogues des Carmélites“ zu den einzigen Opern, die Francis Poulenc (1899-1963) komponiert hatte. Die Oper war ein Auftragswerk der Mailänder Scala und wurde eben dort in italienischer Sprache unter dem Titel „Dialoghi delle Carmelitane“ am 26.1.1957 uraufgeführt. Die Vorlage zu dieser abendfüllenden Oper in drei Akten und zwölf Bildern lieferte die Briefnovelle „Die Letzte am Schafott“ von Freiin Gertrud von le Fort (1876-1971) aus dem Jahr 1931. Sie verwertete darin eine historische Begebenheit, bei der in den Wirren der französischen Revolution 16 Karmeliterinnen des Konvents von Compiègne, nahe bei Paris, am 17. Juli 1794 hingerichtet wurden. Frei erfunden aber hat sie die Figur der adeligen Blanche de la Force, die, von Panikattacken gepeinigt, in die klösterliche Abgeschiedenheit flieht, genährt von der trügerischen Hoffnung, dort ihre Ängste überwinden zu können. In den Gesprächen mit ihren Mitschwestern erfährt sie eine religiöse innere Stärkung, ihre Ängste bleiben jedoch bestehen. Als das Revolutionstribunal den Nonnen die Ausübung ihrer Ordensregeln verbietet, beschließen alle ihr Leben dem Märtyrertod zu weihen. Nur Blanche flieht aus Todesangst. Die Ergebenheit ihrer Mitschwestern ins Martyrium befreit sie schließlich aus ihrer lähmenden Todesangst und sie folgt den Schwestern bereitwillig auf das Blutgerüst. Georges Bernanos (1888-1948) schuf nun auf der Grundlage dieser Novelle zunächst ein Filmdrehbuch, welches Poulenc gemeinsam mit Emmet Lavery (1902-86) für seine Oper adaptierte. Noch vor Poulencs Oper thematisierten bereits einige andere Komponisten das Thema der französischen Revolution. So etwa Umberto Giordanos „Andrea Chénier“ (1896), Pietro Mascagnis „Il piccolo Marat“ (1921) und Gottfried von Einems „Dantons Tod“ (1947). Aber auch Opern, welche im klösterlichen Milieu spielen, waren Poulencs Meisterwerk vorangegangen, etwa Giacomo Puccinis „Suor Angelica“ (1917), Paul Hindemiths „Sancta Susanna“ (1922) oder Sergei Prokofjews „Der feurige Engel“ (1954).

Die Inszenierung in Hamburg stammt von Nikolaus Lehnhoff aus dem Jahr 2003 und hat seither nichts an ihrem optischen wie szenischen Reiz verloren. Klar strukturiert ist das Bühnenbild von Raimund Bauer, das einen zum Orchester hin offenen Raum zeigt, der seitlich und nach dem Hintergrund zu von hohen Wänden begrenzt wird. Diese bestehen aus schwarzen Säulen, zwischen denen Rollos hinauf und hinunter gelassen werden können und dadurch den Eindruck von Auf- und Abtritten, Türen und Fenster erwecken. Gleichzeitig wirkt dieser Raum aber auch wie ein Gefängnis, in welchem die Nonnen zurückgezogen leben. Im Schlusstableau wird dieser Raum dann noch nach dem Orchestergraben zu durch eine weitere Wand, ähnlich nun einem überdimensionierten Käfig, abgegrenzt. Und die Nonnen schreiten zu der an dieser Stelle besonders meditativen Musik Poulencs, zum „Salve Regina, mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve…“ singend, ihrem Ende entgegen, wobei ihr Chor immer schwächer wird, bis Blanche dann die letzten Worte nur noch ganz zart anstimmt.

Die Kostüme der Nonnen, entworfen von Andrea Schmidt-Futterer, sind naturgemäß einheitlich und erlauben, abgesehen von den beiden zu Beginn der Oper noch weiß gekleideten Novizinnen Blanche und Constance, keine optische Individualisierung. Die Schergen der französischen Revolution erinnern natürlich an die Besatzungskräfte der deutschen Invasoren in Frankreich während des zweiten Weltkriegs, ein vom Regisseur offenbar beabsichtigter Verweis, der aber nicht der Intention Poulencs entsprach. Olaf Freese hat die einzelnen Szenen durch Projektion von blauem Licht auf einen kaum sichtbaren Vorhang nach dem Orchestergraben zu, voneinander optisch abgehoben. Eberhard Friedrich hat den Chor der Staatsoper Hamburg bestens einstudiert.

Im Zentrum der Handlung steht die frei erfundene Figur der Sœur Blanche de l'Agonie-du-Christ, die von der in Seoul geborenen Sopranistin Ha Young Lee, die seit 2005 Ensemblemitglied der Hamburger Staatsoper ist, äußerst sensibel und zerbrechlich dargestellt wurde. Eindrucksvoll gelangen ihr die Panikattacken, die sie im Wechselspiel aus ständiger Todesangst und irrationaler Lebensangst erleidet. Auch gesanglich ließ sie bei klarer Diktion auch in den oberen Registern keine Wünsche offen. Ihre Gegenspielerin ist die lebensfrohe und lustige Sœur Constance de Saint-Denis, die von Christina Gansch mit glockenhellem, dahinperlendem Sopran überzeugend dargeboten wurde. Die Rolle der todkranken Priorin Mme de Croissy, deren fester Glaube zu schwinden droht als sie sich zum Schrecken der Mitschwestern als unfähig erweist, ihr qualvolles Sterben zu akzeptieren, gestaltete Doris Soffel auf erschütternde Weise. Nach ihrem Tod erhofft sich die hochadelige Unterpriorin, Mère Marie de l'Incarnation, gesungen von Katja Pieweck, die Leitung des Klosters. Sie zeigte den starken, verhärteten Charakter dieser, von Natur aus weniger sympathischen Nonne beeindruckend auf, wenn sie zutiefst verletzt, dass nicht sie, sondern die schlichte Mme Lidoine, gesungen von Emma Bell, zur neuen Priorin der Karmeliterinnen gewählt wurde. Als Mère Jeanne und Sœur Mathilde ergänzten Heike Grötzinger und Susanne Bohl rollengerecht. Den Marquis de la Force, den Vater von Blanche, gab zu Beginn der Oper in einem Lehnstuhl thronend Marc Barrard väterlich und patriarchal zugleich. Seinen Sohn, den Chevalier de la Force, gestaltete der turkmenische Tenor Dovlet Nurgeldiyev besonders eindringlich. Der Beichtvater war in der Kehle von Jürgen Sacher, der diese Rolle 2011 auch am Theater an der Wien gesungen hatte, gut aufgehoben. Den Kerkermeister gab Roger Smeets, den ersten und zweiten Commisaire zufriedenstellend Sergei Ababkin und Alin Anca. Peter Veit war noch ein resoluter Diener Thierry und Doojong Kim der Arzt Monsieur Javelinot. Ines Krebs verlieh ihre Stimme noch der voix d’une femme.

Stefan Blunier, der für den erkrankten Kent Nagano eingesprungen war, verhalf der gleißenden Partitur von Francis Poulenc gemeinsam mit dem Hamburger Staatsopernorchester zu einer in musikalischer Hinsicht äußerst beachtenswerten Umsetzung. Die suggestive Musik Poulencs in ihrer mehr oder weniger freien Tonalität vermag auch heute noch gerade deshalb zu fesseln und zu begeistern, weil sie sich der Avantgarde zur Zeit ihrer Entstehung entzog. Von der Produktion in Hamburg ist ein Mitschnitt auch auf dvd/Blueray erhältlich. Die Hamburger Oper war an diesem Abend nicht gerade gut besucht. Viele Plätze blieben leider leer. Das anwesende Publikum goutierte aber umso mehr mit heftigem Applaus die Darbietungen aller beteiligten Künstler.

Harald Lacina, 4.5.2017