Kleines Opernhaus - ganz großes Programmangebot

www.staatstheater.de

GÖTTERDÄMMERUNG

21.Juli 22

Im Finale der Ring-Saga spitzen sich die Ereignisse zu, die Handlungsfäden der vorherigen Aufführungen laufen zusammen und die Ankunft neuer Charaktere lässt das Geschehen unaufhaltsam auf das Ende zulaufen.

Die Gibichungen schmieden nämlich Hochzeitspläne. Die Geschwister Gunther und Gutrune erfahren von ihrem Halbbruder Hagen, dass Siegfried und Brünnhilde für sie als Heiratskandidaten in Frage kämen. Hagen interessiert sich für den Ring des Nibelungen und seine Macht. Um dies zu erreichen schmiedet er einen Plan: Siegfried soll beim Besuch der Gibichungenhalle mit einem Trank begrüßt werden. Dieser Trank lässt ihn vergessen, dass er Brünnhilde zur Frau hat. Der Plan geht auf. Siegfried verliebt sich in Gutrune und lässt sich von Hagen in weitere Pläne einspannen. Brünnhilde indes wird von ihrer Schwester Waltraute vor dem Fluch des Rings gewarnt und erfährt, dass Wotan die Weltesche zerstört hat. Sie möchte den Ring nicht abgeben, wird aber von Siegfried in Gestalt von Gunther überrumpelt. Das ehemalige Liebespaar trifft sich schließlich wieder. Siegfried ist nun Träger des Rings und wird von der verletzten Brünnhilde des Meineids angeklagt. In ihrem Zorn verrät sie den Gibichungen, dass Siegfried am Rücken verwundbar ist. Hagen erschlägt den Helden daraufhin. Er beruft sich seinerseits auf Meineid, wurde jedoch zuvor nochmals von seinem Vater Alberich auf den Ring angesetzt. Im anschließenden Handgemenge erschlägt Hagen auch Gunther. Brünnhilde hat das ganze Spiel mittlerweile durchschaut. Sie bittet die Rheintöchter, einen Scheiterhaufen zu errichten. So verbrennen sie, ihr geliebter Siegfried und der auf dem Ring lastende Fluch. Gereinigt kehr er zu den Rheintöchtern zurück.

Verfall und Verderben bestimmen also die Handlung in der „Götterdämmerung.“ Nichts ist mehr übrig geblieben von der einstigen Pracht des Göttergeschlechts. Dies wird auch durch das Bühnenbild deutlich gemacht. Die Weltesche wurde offensichtlich brutal in Stücke gehauen, auch das Bauernhaus ist teilweise stark beschädigt. Winterliche Kälte bestimmt das Geschehen. Schnee fällt in den meisten Szenen herab. Das Licht flackert, es ist die meiste Zeit dunkel. In dieser Endzeitstimmung weben die Nornen im ersten Akt ihren Schicksalsfaden und ahnen das Ende voraus. Wabernder Nebel verhüllt auch dem Zuschauer an einigen Stellen einen genauen Blick auf die Geschehnisse.

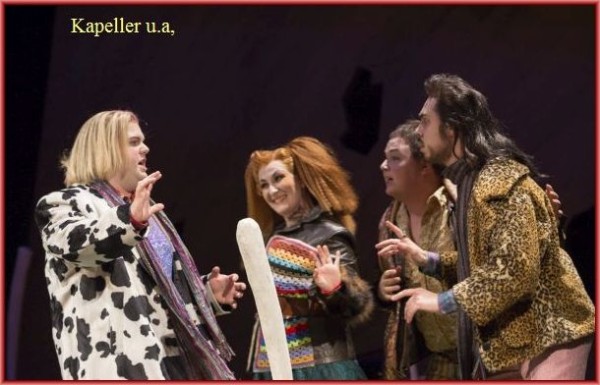

Die Geschwister Gunther und Gutrune sind im Gegensatz dazu als fast schon grotesk anmutende Witzfiguren inszeniert. Für heitere Momente sorgt zum Beispiel Gutrunes extreme Kurzsichtigkeit, die häufiger zu Verwirrungen führt. Sie wirkt zudem wie ein Mauerblümchen und ist damit das exakte Gegenteil von Siegfried. Es geht dekadent zu bei den Gibichungen, Champagner wird in rauen Mengen verzehrt und Gunther muss häufig lautstark aufstoßen. Siegfried dirigiert die Rheintöchter mit dem sich immer noch an Alberichs abgeschlagenem Arm regelrecht, was ebenfalls für einige Lacher sorgt.

Insgesamt ist die Aufführung statischer als die vorherigen, als wäre sie ebenfalls in der Kälte eingefroren. Zwei große Wandelemente dienen als Vorhang, welcher die große Bühne hinter sich verbirgt und somit viele persönliche Momente schafft. Dadurch wird das Schicksal der Charaktere persönlicher, greifbarer. So zum Beispiel als der leicht anämisch wirkende Hagen am Anfang des zweiten Akts Zwiesprache mit Alberich hält. Offensichtlich quält ihn der Auftrag des Vaters sehr, denn er versucht sich unter anderem durch Erhängen das Leben zu nehmen.

Siegfrieds kindlicher Übermut wird ihm schließlich zum Verhängnis. Unter den Überresten der Weltesche beschließen Gunther, Hagen und Brünnhilde seinen Tod. Dieser zeigt hier, dass der Held nicht jedermanns Liebling ist, sondern ein Mittel zum Zweck. Denn anders als im Libretto muss Siegfried (Zoltán Nyári, mit kräftiger, angenehmer Stimme, aber leider mit einigen Textunsicherheiten) hier allein sterben. Anschließend wird er wie ein totes Tier auf dem Boden liegend an einem Seil über den Boden geschleift und findet seine letzte Ruhestätte schließlich in einem Bett, nicht in einem Heldengrab.

Dort verbrennt er zusammen mit Brünnhilde. Durch die düstere Szenen zeigende Drehbühne und verkohlte Puppen entsteht ein beklemmender Effekt. Hagen indes wird von den Rheintöchtern in einem Waschzuber ertränkt. Der Ring-Zyklus endet daraufhin wie er begonnen hat. Mit Alberich auf der Toilette. Diesmal allerdings erhängt er sich dort mit dem Seil, welches sein Sohn Hagen zuvor geknüpft hatte.

Als die letzten Takte verklingen, setzt tosender Applaus ein. Applaus für diese großartige, packende Inszenierung und die Leistung aller daran Beteiligten!

Gleich mehrere Sänger waren in einer Doppelrolle zu erleben. So Maiju Vaatoluoto als erste Norn und Rheintochter Floßhilde sowie Ann-Beth Solvang als Zweite Norn und Gutrune.

Großartig gelingt Ann-Beth Solvang mit ihrer angenehmen Stimme die Interpretation der schüchternen Gutrune, sie kann sie jedoch auch dank ihrer großen Wandlungsfähigkeit in der Traumszene nach Siegfrieds Tod verzweifelt klingen lassen.

Ergänzt werden die beiden von Susanne Serfling (Dritte Norn), Martha Eason (Woglinde) und Erica Back (Wellgunde).

Eine beachtliche Anzahl an Rollen sang auch Kihun Yoon. Zuerst als Alberich in Rheingold, dann als Wotan in Walküre, als Wanderer in Siegfried und nun als Gunther in der Götterdämmerung. Trotz der vielen Rollen hat seine Stimme nichts an Kraft eingebüßt, im Gegenteil. Kihun Yoon bezaubert durch seinen kraftvollen, auch bei den eher leisen Stellen wundervoll klaren Gesang. Stets textsicher präsentierte sich der südkoreanische Sänger stärker denn je, auch in der darstellerischen Leistung. Tiefsten Respekt vor dieser Leistung, das Publikum dankt es ihm mit großem Applaus und vielen Bravorufen.

Ein großes Lob gilt auch Nancy Weißbach als Brünnhilde. Fast unglaublich scheint es, dass sie nach drei Aufführungen die Kraft hat sich selber sogar noch einmal zu übertreffen. Perfekt in jeder Hinsicht gelingen ihr die anspruchsvollen Gesangpartien. Ihre strahlenden, kräftigen Höhen machen das Zuhören zu einer wahren Freude.

Sami Luttinen singt im Oldenburger Ring den Hagen. Das dunkle Timbre in seiner Stimme weiß sich an den richtigen Stellen zurückzunehmen, um dann umso kraftvoller an den richtigen Stellen hervorzubrechen. Im Zusammenspiel mit dem Orchester entsteht das Bild von einem gequälten, unter der Last seines Schicksals leidenden Mann.

Das Oldenburgische Staatsorchester macht unter der Leitung von Hendrik Vestmann das Finale rund. Gewaltige Klangwelten entschweben dem Orchestergraben, der Boden erzittert unter den hinreißend gespielten Passagen während des Finales. Auch die feinen, leisen Töne der Harfen kommen dank des harmonischem Zusammenspiels zur Geltung.

Der „Ring“ in Oldenburg – ein unvergessliches Erlebnis! Selten wurde „Der Ring des Nibelungen“ so kurzweilig und zugleich detailverliebt inszeniert. (Regie: Paul Esterhazy/Bühne und Kostüme: Mathis Neidhardt) Alles baut aufeinander auf, jede Handlung und jedes Detail ist durchdacht und wirkt dabei doch nicht überladen. Dadurch ist ein Mitfühlen mit den Charakteren uneingeschränkt möglich. Das Ganze wird meisterhaft begleitet vom Sängerensemble und dem Oldenburgischen Staatsorchester. So haben sowohl Kenner und Liebhaber der Werke Richard Wagners als auch Neulinge die Chance, auch außerhalb Bayreuths eine großartige Aufführung des „Rings“ zu erleben!

Katrin Düsterhus, 24.7.22

Besonderer Dank an unsere Freunde vom OPERNMAGAZIN

Foto @ Stephan Walzl

Adriana Lecouvreur

konzertant

Premiere: 06.06.2021

besuchte Vorstellung: 10.06.2021

Stimmcontest mit vielen Siegern

Lieber Opernfreund-Freund,

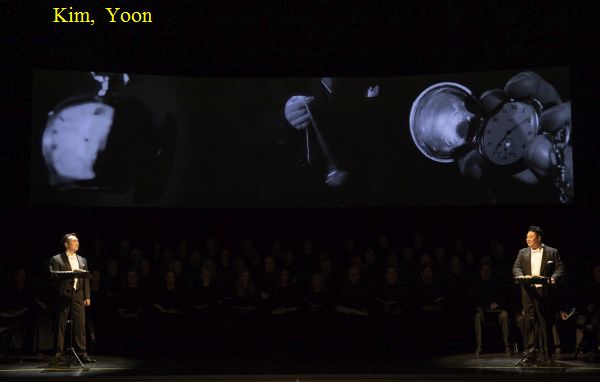

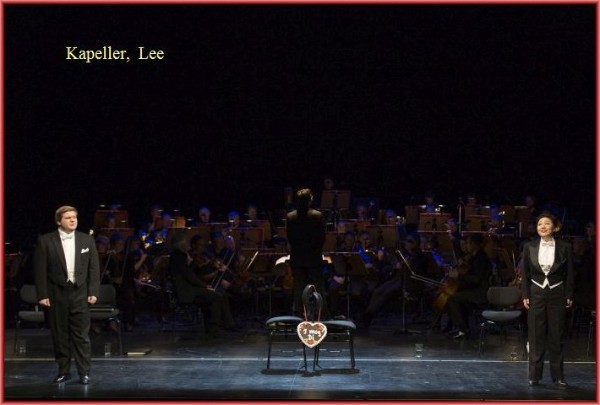

nach mehr als sieben Monaten darf ich Ihnen wieder schreiben und es freut mich besonders, dass ich das von der konzertanten Aufführung eines meiner Lieblingswerke tun kann: Cileas Adriana Lecouvreur wird derzeit konzertant am Staatstheater Oldenburg unter Coronabedingungen gegeben und der Abend gerät zum regelrechten Sängerfest.

Die Sitzplätze sind dezimiert – nicht nur weil zwischen den Platzpärchen jeweils unbesetzte Sitze frei bleiben, sondern weil im Parkett jede zweite Stuhlreihe komplett fehlt; die zehn Sänger sind durch Plexiglasscheiben voneinander getrennt, beim Auf- und Abtreten maskengeschützt; die Musiker sind ungewohnt weit voneinander entfernt auf der Bühne dahinter platziert – und doch wirkt nichts gekünstelt an diesem Abend. Das Ensemble hat sichtlich Freude daran, wieder auftreten zu dürfen und auch das Publikum hält sich akribisch an die Vorgaben. „Hauptsache wieder Live-Theater“ möchte man denken oder „Sie haben Ihr Ziel erreicht“, wie eine der entsprechend markierten Sitzplätze verkündet. Mit kleinen Requisiten, wie beispielsweise dem Veilchenstrauß, an dem die Titelheldin am Ende stirbt, oder dem Armband, das die Fürstin bei ihrer Flucht verliert, belebt das Ensemble die Konzertversion der Oper, die nördlich der Alpen noch immer eher als Rarität gilt. Dass mir dabei ausgerechnet eine konzertante Aufführung im Vorspiel zum Finalakt erstmals visualisiert, wie die Fürstin das Bouquet vergiftet, um ihre Rivalin um die Ecke zu bringen, ist dabei ein besonderes Schmankerl.

An akustischen Schmankerln reich ist auch die Darbietung: Lada Kyssy zieht in der Titelrolle sämtliche Register, betört mit bezauberndem messa di voce ihres dunkel gefärbten Soprans, glänzt in den Höhen und brilliert in den affektierten Ausbrüchen der Diva, die sie darstellt. Ihre Gegenspielerin beim Kampf um die Gunst von Maurizio, die mächtige Fürstin von Bouillon, findet in Ann-Beth Solvang eine ideale Gestalterin. Die Norwegerin punktet mit kehliger Tiefe, immensem Ausdruck und stimmlicher Power, so dass man fast bedauert, dass sie ihre Figur nicht auch im Spiel darstellen darf. Das Finale des zweiten Aktes gerät zur regelrechten Stimmschlacht der beiden Damen, aus der beide als Siegerinnen hervorgehen. Jason Kim hält als Maurizio mit geschmeidig weichem Tenor dagegen, beeindruckt mit unglaublichem Atem und immensem Gefühl. Kiyun Yoon zeigt als Theaterchef Michonnet direkt in den ersten Phrasen, wo der stimmliche Hammer hängt, kontrolliert seinen imposanten Bariton aber in den leiseren Passagen zu einfühlsamem Piano und zeigt so die enorme Bandbreite seiner vokalen Fähigkeiten.

Auch die kleineren Rollen sind toll besetzt: Martyna Cymerman, Erica Back, Henry Kiichli und Ihor Salo übernehmen nicht nur das kokette Quartett aus der Comédie-Française, sondern auch den Chorpart im dritten Akt und Ill-Hoon Choung schlägt sich tapfer als Fürst. Herausragend sind die Qualitäten des Opernstudiomitglieds Johannes Leander Maas, der mit seiner Interpretation des Abbé von Chazeuil Lust darauf macht, mehr von dem jungen Tübinger zu hören. Am Pult führt Vito Cristofaro, seines Zeichens 1. Kapellmeister und Stellvertreter des GMD, durch den Abend. Der Italiener lässt beschwingt aufspielen, scheint sich aber vor allem in den emotionsgeladenen Passagen wohl zu fühlen und kostet diese regelrecht aus, würzt dabei beinahe mit zu viel Pathos, präsentiert aber dennoch ein differenziertes Dirigat von Cileas farbenreicher Partitur. Ein voller Erfolg also für alle Beteiligten!

Ihr

Jochen Rüth

13.6.2021

Die Fotos stammen von Stephan Walzl.

PRESSEKONFERENZ ZUR SPIELZEIT 2020/21

am 10.07.2020

Ein Spielplan der besonderen Art

Die überbordende Fröhlichkeit, die das Photo vermittelt, kann natürlich trügerisch sein. Denn alle Planungen können durch neue Corona-Ereignisse von jetzt auf gleich wieder hinfällig werden. Der Oldenburger Intendant Christian Firmbach gab denn bei der Pressekonferenz auch nur die Planungen bis Dezember bekannt, so wie es das Bremer Theater ebenso getan hat. Aber die Freude, dass es nun wieder losgehen soll, war schon deutlich spürbar.

„Es ist ein Spielplan, den wir sonst nie so geplant hätten. Diesen Umplanungsprozess begannen wir schweren Herzens, schätzten ihn aber schon bald als beflügelnde Herausforderung, nachdem wir erkannt hatten, dass ein solches Umdenken auch die große Chance birgt, Formate und Ideen umzusetzen, für die sonst nur selten Raum ist“, sagt Christian Firmbach. Ein Aspekt war, dass jeder Sänger und jeder Schauspieler wenigstens in einer Produktion mit einer großen Partie oder einer großen Rolle zum Zuge kommt. Firmbach sieht das auch als Teil seiner Fürsorgepflicht für das Ensemble. So kommt man, alle Sparten zusammengerechnet, immerhin bis Dezember auf die stattliche Anzahl von vierundzwanzig Premieren.

„Es ist ein Spielplan, den wir sonst nie so geplant hätten. Diesen Umplanungsprozess begannen wir schweren Herzens, schätzten ihn aber schon bald als beflügelnde Herausforderung, nachdem wir erkannt hatten, dass ein solches Umdenken auch die große Chance birgt, Formate und Ideen umzusetzen, für die sonst nur selten Raum ist“, sagt Christian Firmbach. Ein Aspekt war, dass jeder Sänger und jeder Schauspieler wenigstens in einer Produktion mit einer großen Partie oder einer großen Rolle zum Zuge kommt. Firmbach sieht das auch als Teil seiner Fürsorgepflicht für das Ensemble. So kommt man, alle Sparten zusammengerechnet, immerhin bis Dezember auf die stattliche Anzahl von vierundzwanzig Premieren.

Im Musiktheater geht es mit Zaide (05.09.) von Wolfgang Amadeus Mozart los. Die Sänger kommen teilweise aus dem Opernstudio und werden am Klavier begleitet. Nils Braun inszeniert. Es folgt Don Pasquale (12.09.) von Gaetano Donizetti in der Inszenierung von Christoph von Bernuth. Die Chorszenen werden gestrichen, das Orchester spielt in schlanker Besetzung. Hier präsentiert sich auch das neue *-Ensemblemitglied Donato Di Stefano in der Titelpartie. Der Bassist Di Stefano ist schon u. a. an der Scala, der Met, in Paris und bei den Salzburger Festspielen aufgetreten. Zudem wird er in Oldenburg auch als Gesangslehrer wirken.

Die letzten fünf Jahre (03.10.) von Jason Robert Brown ist ein Musical mit nur zwei von Martyna Cymerman und Paul Brady verkörperten Personen. Regie führt Mathilda Kochan im Kleinen Haus. Zarah 47 (17.0.) ist eine Hommage an Zarah Leander, deren Lieder von Melanie Lang interpretiert werden. L’heure espagnola (Die spanische Stunde) ist eine Kurzoper von Maurice Ravel, die in der Regie von Tobias Ribitzki und unter der musikalischen Leitung von Hendrik Vestmann am 03.10. Premiere hat. Es folgt Pierrot Lunaire von Arnold Schönberg. Hier hat der Chorleiter und Dirigent Thomas Bönisch die musikalische Leitung, bevor es mit Adriana Lecouvreur (28.11.) von Francesco Cilea unter der Leitung von Vito Cristofaro auch große Oper gibt, allerdings nur als konzertante Aufführung.

Wegen der begrenzten Zuschauerzahlen (140 im Großen Haus, 55 im Kleinen Haus) werden alle Stücke häufiger als sonst üblich gespielt. Im Großen Haus werden neben den Sitzplätzen kleine Tische aufgestellt, an denen man Getränke konsumieren kann. Eine Maskenpflicht besteht während der Aufführungen nicht.

Wolfgang Denker, 11.07.2020

Foto von Stephan Walzl

RUSALKA

Premiere am 15.02.2020

Kein Wasser weit und breit

Dvořáks Oper handelt von der Nixe Rusalka, die unbedingt ein Mensch werden will, weil sie sich in einen Prinzen verliebt hat. Die Hexe Ježibaba erfüllt ihr den Wunsch, allerdings um den Preis, dass sie stumm bleiben muss. Der Prinz wendet sich von ihr ab und der Fremden Fürstin zu. Rusalka kehrt als Irrlicht in das Reich des Wassermanns (ihres Vaters) zurück. Von ihrem Fluch kann sie nur durch den Tod des Prinzen befreit werden.

Ist Rusalka die Geschichte von einer romantischen, aber unerfüllbaren Liebessehnsucht oder geht es eher um Loslösung und Befreiung? Bei der Rusalka in Bremen vor gut zwei Jahren ging es um einen Konflikt zwischen Vater und Tochter. Bei der Oldenburger Inszenierung von Hinrich Horstkotte will Rusalka sich vor allem aus ihrem Milieu befreien. Und das ist keine märchenhafte Wasserwelt, sondern im 1. Akt ein schäbiger Hinterhof in Prag um 1900. Der Wassermann ist ein alkoholabhängiger Penner, die Elfen sind Bordsteinschwalben. In der Hexe Ježibaba sieht Horstkotte eine Art Puffmutter. Ein angetrunkener Herr aus „besseren“ Kreisen erscheint in Frack und Zylinder. Es ist der Prinz auf der Suche nach einem flüchtigen Abenteuer. Horstkotte erläutert im Programmheft seine Assoziationen zu Rusalka, die von Jack the Ripper über „My Fair Lady“ bis zu Abnormitätenshows reichen, aber nicht alle Eingang in die Inszenierung finden. Seine Umdeutung und seine scheinbare Abwendung vom Märchenhaften sind dabei etwas unentschlossen.

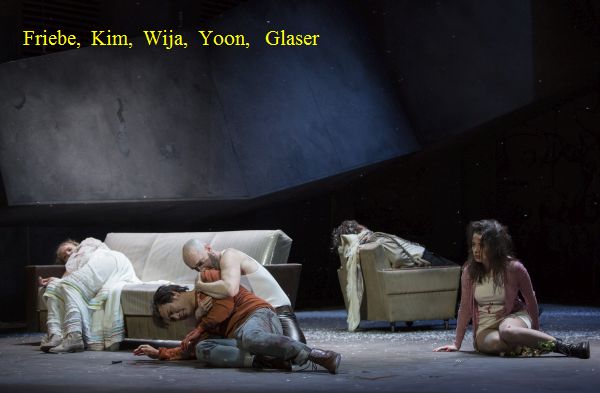

Denn letztendlich erzählt er doch eine romantische Liebesgeschichte, die allein schon wegen seiner opulenten Bühnenbilder (auch von Horstkotte unter Assistenz von Larissa Moreno) mit Schneefall und gelungenen Lichtstimmungen wunderschön anzuschauen ist. Im 1. Akt werden die Häuserfronten heruntergefahren und geben den Blick auf eine zauberhafte Szene über den Dächern von Prag frei. Dort spielt auch der Schluss, bei dem sich Rusalka in die Tiefe stürzt. Prunkvoll ist der Festsaal im Schloss des Prinzen mit dem ironischen Einmarsch der Hochzeitsgäste, düster dessen Außenansicht. Hier wird sehr deutlich, dass Rusalka hilflos zwischen den Welten steht. Auch wenn ihr im Kabinett der Hexe brutal die Schwimmhäute aus den Fingern geschnitten wurden, bleibt sie doch ein Zwitterwesen mit krankhafter Blässe - nicht Fisch und nicht Fleisch.

Die dramatischen Aufschwünge in der Partie der Rusalka - und davon gibt es viele - bewältigt Lada Kyssy mit kraft- und glanzvoller Entfaltung ihres üppigen Soprans. Nur dem „Lied an den Mond“ bleibt sie einiges an zarter Entrücktheit schuldig. Begeistern kann auch Jason Kim als Prinz, der seinen prächtigen Tenor mit glutvoller Leidenschaft führt. Sein heldischer, aber dennoch dem Belcanto verpflichteter Gesang ist einfach mitreißend. Ill-Hoon Choung sichert dem Wassermann mit schlankem Bass trotz seines Penner-Kostüms und dem ständigen Griff zur Flasche durchaus Autorität. Trefflich porträtiert Melanie Lang mit dunklem Mezzo die abgetakelte Hexe. Äußerst attraktiv gibt Ann-Beth Solvang die Fremde Fürstin - verführerisch, aber eiskalt und berechnend.

Paul Brady und Nian Wang sorgen als Heger und Küchenjunge für heiterte Akzente. Die Elfen werden von Martha Eason, Martyna Cymerman und Erica Back lebenslustig verkörpert.

Das Oldenburgische Staatsorchester vollbringt unter Vito Cristofaro ein kleines Wunder. So farbenreich, so ausdrucksvoll und so klangschön wie hier musiziert wird, erlebt man es nicht alle Tage. Der von Thomas Bönisch und Piotr Fidelus einstudierte Chor rundet den guten Eindruck von der musikalischen Präsentation eindrucksvoll ab.

Wolfgang Denker, 16.02.2020

Fotos von Stephan Walzl

Un Ballo in Maschera

besuchte Vorstellung: 05.01.2020

Premiere: 07.12.2019

Mafia an der Hunte

Lieber Opernfreund-Freund,

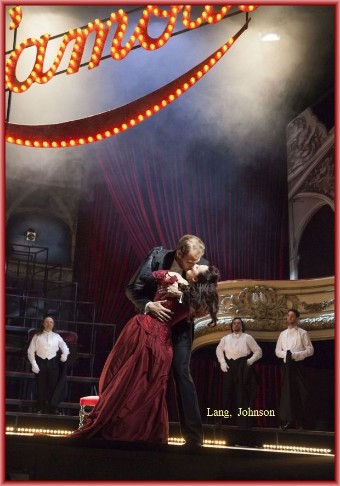

fast ganz aus dem eigenen Ensemble besetzt derzeit das Staatstheater Oldenburg seinen Maskenball – und stellt damit eindrucksvoll unter Beweis, über welch hochkarätige Sängerriege man am Haus verfügt. Die kurzweilige Inszenierung von Rodula Gaitanou und das charaktervolle Dirigat von GMD Hendrik Vestmann machen den gestrigen Nachmittag gänzlich zu einem musikalischen Ereignis vor voll besetztem Haus.

Verdis Un Ballo in Maschera im Mafia-Milieu zu inszenieren, ist sicher keine ganz neue Idee. Und doch schafft die aus Athen stammende Regisseurin Rodula Gaitanou mit ihrer Lesart weit mehr als einen Abklatsch bereits gesehenen, setzt mit originellen Ideen Akzente und so gelingt der jungen Griechin ein überzeugendes Deutschlanddebüt: irgendwo im Amerika der 1970er Jahre siedelt sie die Handlung an. Renato ist ein Bandenboss, doch seine Organisation ist von FBI-Spitzeln unterwandert. Trotz seines brutalen Geschäftes zeichnet Gaitanou ihn schöngeistig und seinen Bonsai pflegend, während neben ihm seine Handlanger Informationen aus Männern herausprügeln; so bleibt nachvollziehbar, dass die wunderschöne Gattin seiner rechten Hand Renato, Amelia, sich in ihn in verliebt. Ulrica erscheint als eine sich als Putzfrau in einem seiner Unterhaltungsetablissements verdingende Pennerin, die einen Leguan als Haustier hält und deren Wahn und Skurrilität von der Finnin Maiju Vaahtoluoto, einziger Gast am gestrigen Nachmittag, dermaßen glaubhaft dargestellt werden, dass es einen förmlich graust. Ihren kehligen, dämonisch klingenden Altgesang durchmischt sie immer wieder mit hysterischen Lachern, paranoiden Zuckungen und zwanghaftem Gekratze – Wahnsinn, im wahrsten und positivsten Sinne dieses Wortes!

Das genial wandlungsfähige Skelett des Bühnenbildes bilden ein paar verklinkerte Bögen, die im ersten Bild als Separees in den Bars, im zweiten Akt als ruinenhafte Katakomben, in denen Obdachlose nächtigen, dienen und in denen die unglücklich verliebte Amelia auf einen Dealer trifft, um ihren Liebeskummer mit Drogen zu betäuben. Als Renatos Arbeitszimmer bestückt Simon Corder die Bögen mit Buchregalen, ehe sie im Schlussbild wieder zur dezenten Kulisse werden. Und auch die Kostümabteilung darf sich austoben: Gøje Rostrup ersinnt nicht nur wunderbar detailverliebte, an venezianischen Karneval und den mexikanischen Día de Muertos gleichermaßen erinnernde Kostüme für den namengebenden Maskenball, sondern auch originelle Garderobe und Requisiten der späten 70er in den übrigen Szenen. Die ausgezeichnete Personenregie von Rodula Gaitanou tut ein Übriges, diesen Maskenball nicht nur hörens- sondern auch unbedingt sehenswert zu machen.

Im Graben entfacht Generalmusikdirektor Hendrik Vestmann zusammen mit dem Oldenburgischen Staatsorchester ein Verdi-Feuerwerk, präsentiert durchaus ein kantiges Dirigat, fühlt sich aber in den wogenden, sentimentalen Passagen der Partitur hörbar ebenso wohl, wie in den klanglich wuchtigen. Die Damen und Herren des Opernchors laufen unter der Leitung von Thomas Bönisch zu Höchstform auf, singen und spielen exzellent und fein aufeinander abgestimmt.

Ach ja, Solisten gab es auch: Neu im Oldenburger Ensemble ist die aus Kasachstan stammende Lada Kyssy, die der Amelia mit zahlreichen Farben und intensiver Darstellung Seele einhaucht. Dass ihr kraftvoller, dunkel timbrierter Sopran in der Höhe mitunter zu einer gewissen Härte neigt, ist geschenkt, so intensiv und emotionsgeladen ist ihr Gesang. Ebenfalls dunkel klingt der Riccardo von Jason Kim, fast wie ein Bariton mit ordentlich tenoraler Höher – als ob Placido Domingo zurück ins Tenorfach gewechselt wäre. Und auch in Farbe und noblem Ausdruck erinnert der höhensichere Südkoreaner an die jüngeren Jahre des spanischen Startenors. Leonardo Lee trumpft als Renato mit nicht nachlassender Kraft auf und rührt doch in seiner großen Arie Eri tu zu Tränen. Martyna Cymerman glänzt als herrlich überdrehter Oskar mit perlenden Koloraturen und kristallklaren Spitzentönen, Kammersänger Paul Brady macht in seinem kurzen Auftritt als Silvano Eindruck, während Ill-Hoon Choung und ein glänzend aufgelegter Stephen K. Foster als Verschwörerduo Tom und Samuel das exquisite Ensemble komplettieren.

Das Publikum ist zu Recht aus dem Häuschen am Ende der Vorstellung, ruft die Protagonisten wieder und wieder zum Applaus. Und auch ich finde diesen Maskenball durch die Bank gelungen. Er ist sicher kein Meilenstein in der Rezeptionsgeschichte dieses Werkes, aber weit mehr als eine 08/15-Bebliderung – und zudem ein wahres Sängerfest.

Ihr Jochen Rüth 06.01.2020

Die Fotos stammen von Stephan Walzl

UN BALLO IN MASCHERA

Premiere am 07.12.2019

Mord im Mafia-Milieu

Wo spielt eigentlich Verdis Un ballo in maschera? In Bremerhaven war 2017 der Schauplatz ein geheimnisvolles Land der Phantasie, in Bremen war 2018 die Oper (wie im Original) in Schweden angesiedelt. Und in Oldenburg hat Regisseurin Rodula Gaitanou die Handlung in ein Mafia-Milieu verlegt. Riccardo ist kein Graf oder König, sondern einfach der Boss einer kriminellen Gang, die bereits vom FBI ins Visier genommen wird. Gaitanou zieht dabei eine Parallele zu dem kolumbianischen Drogenkönig Pablo Escobar, der sogar zeitweilig Abgeordneter im kolumbianischen Kongress war.

Das klingt alles schlimmer als es ist, denn Rodula Gaitanou ist trotz dieser (eigentlich überflüssigen) Zutaten eine grundsolide und im guten Sinne fast konventionelle Inszenierung gelungen, die das Werk nicht verfälscht und die tragische Dreiecksgeschichte im Mittelpunkt belässt. Die emotionale Talfahrt von Renato, der sich von seiner Frau Amelia und seinem besten Freund Riccardo betrogen sieht, steht dabei im Zentrum und wird von ihr sehr eindringlich entwickelt. Seine Verzweiflung und seine Rachegedanken sind hier absolut nachvollziehbar.

Simon Corder hat eindrucksvolle Bühnenbilder entworfen: Zu Beginn eine Bar, in der der Page Oscar hinter dem Tresen bedient, und in der bereits die blonde und verführerische Amelia auftaucht. Der zweite Akt zeigt verfallene Mauerbögen in einem unheimlichen Wald, und der dritte Akt führt in eine wahrhaft opulente Bibliothek im Hause Renatos. Auch die im Stil der 90er Jahre gehaltenen Kostüme von Gøje Rostrup fügen sich da nahtlos ein.

Musikalisch herrscht Hochspannung. Wie Hendrik Vestmann am Pult des Oldenburgischen Staatsorchesters die Akzente setzt, lässt keine Wünsche offen. Die knalligen, trockenen Orchesterschläge zu Beginn der Ulrica-Szene, das leidenschaftlich gesteigerte Melos beim Liebesduett oder das gewaltige Chor-Fortissimo am Ende - das ist bezwingend.

Um den Einsatz von Jason Kim als Riccardo musste man krankheitsbedingt bangen. Vorsorglich stand Remus Alăzăroae bereit, um im Bedarfsfall von der Seite zu singen. Aber Kim sang die Partie strahlend, kraft- und ausdrucksvoll ohne jede Einbuße. Dass man den Schluss trotzdem dem Gast überließ, war eine faire Geste. Und auch der überzeugte mit weichem, lyrischem Tenor. Lada Kyssy ist eine Amelia, die mit schlankem, höhensicherem Sopran und sehr ausdrucksvoller Gestaltung für sich einnimmt. Kihun Yoon beherrscht als Renato in jeder Phase seiner Rolle die Bühne mit unglaublicher Präsenz. Mit wuchtigem, volltönendem Bariton verdeutlicht er die emotionalen Nöte und singt den Schluss von „Eri tu“ mit fast tränenerstickter Stimme. Maiju Vaahtoluoto gibt die Ulrica mit satter, „orgelnder“ Tiefe und Martyna Cymerman singt den Oscar mit blitzsauberen Koloraturen.

Die kleine Partie des Silvano hört man selten so eindringlich wie hier von Leonardo Lee. Immerhin ist er alternativ auch als Renato besetzt. Die Verschwörer Tom und Samuel sind bei Ill-Hoon Choung und Stephen K. Foster bestens aufgehoben, ebenso der Diener bei Georgi Nikolov und der Richter bei Volker Röhnert, der der Figur eine leicht komische Note verleiht. Chor und Extrachor (in der Einstudierung von Thomas Bönisch) zeigen sich in allerbester Form. Insgesamt eine sehens- und hörenswerte Produktion von Un ballo in maschera, die vom Publikum mit enthusiastischem Jubel aufgenommen wurde.

Wolfgang Denker, 09.12.2019

Fotos von Stephan Walzl

Zum Zweiten

La Sonnambula

Premiere: 18.10.2019

besuchte Vorstellung: 23.10.2019

Fest der schönen Stimmen

Lieber Opernfreund-Freund,

Vincenzo Bellinis Œuvre scheint neben dem seiner Kollegen Gioachino Rossini und Gaetano Donizetti, den beiden Fließbandarbeitern im italienischen Belcanto, mit zehn Opern vergleichsweise gering. Schaut man auf die deutschen Bühnen, hat sich hier nur seine Norma dauerhaft auf den Spielplänen halten können, in jüngster Zeit wagt man sich aber auch immer wieder an eine Aufführung der Puritani oder an seine Beschäftigung mit dem Romeo-und-Julia-Stoff I Capuleti e i Montecchi. Sucht man nach deutschen Produktionen von Beatrice di Tenda und Zaira oder Il pirata, ist dies allerdings vergebens. La Sonnambula nimmt da eine Zwitterstellung ein, wird gerne jahre- und jahrzehntelang komplett ignoriert und dann fast gleichzeitig von mehreren Häusern gewissermaßen kollektiv wiederentdeckt und aufgeführt. Warum sich die melodienreiche, spritzige und durchaus lustige Nachtwandlerin neben dem Barbiere oder dem Liebestrank nicht fest im Repertoire der hierzulande gezeigten komischen Opern hat etablieren können, ist nach der gestrigen Aufführung am Staatstheater Oldenburg weniger nachvollziehbar denn je.

Ob man sich in Oldenburg deshalb für eine konzertante Produktion entschieden hat, weil sich die szenisch eingebundenen Abteilungen gerade an einer so hörens- wie sehenswerten Götterdämmerung ausgepowert haben, kann nur gemutmaßt werden. Vielleicht hat es aber auch mit dem Sujet der Sonnambula zu tun, das heutzutage mitunter als zu kitschig-romantisch, ja sogar als zu belanglos empfunden wird. In einem kleinen Ort in den Schweizer Alpen bezichtigt Elvino seine Verlobte Amina der Untreue, weil er sie schlafend im Zimmer des Grafen Rodolfo vorgefunden hat. Die Bemühungen von Lisa, die er für Amina verlassen hatte, ihn zurück zu gewinnen, scheinen von Erfolg gekrönt. Doch der Graf – weltgewandt und gebildet, was sonst – berichtet vom Phänomen des Schlafwandelns und das ganze Dorf samt Elvino werden Augenzeuge eines nachtwandelnden Ausflugs von Amina. So wendet sich alles zum Guten und einem Happyend vorm Alpenpanorama steht nichts mehr im Wege. Auf die Enthüllung aus Eugen Scribès Vorlage, dass sich der Graf als Aminas Vater herausstellt, hatte Bellini zusammen mit seinem Librettisten Felice Romani jedoch verzichtet.

Eine Inszenierung fehlt einem keine Minute lang am gestrigen Abend im außerordentlich gut besuchten Opernhaus. Das mag daran liegen, dass sämtliche Protagonisten außerordentlich lebendig agierende Interpreten sind und kleine Requisiten wie Handtasche oder Notariatskladde ausreichen, die Handlung zu untermalen. So kann sich alles auf Bellinis zauberhafte Musik konzentrieren, die eingängigen Melodien genießen und dem hohen Niveau der Sangeskunst lauschen. Sooyeon Lee ist eine Amina wie aus dem Bilderbuch, ihr schlanker, beweglicher Sopran verfügt über außerordentlichen Facettenreichtum und Ausdruckskraft, die die Südkoreanerin nicht nur in ihrer großen Schlussszene unter Beweis stellt. Martyna Cymerman steht ihr diesbezüglich in nichts nach, doch verfügt ihre Stimme über mehr klangliche Substanz, was gut zum durchtriebeneren Charakter ihrer Gegenspielerin Lisa passt. Das tut aber der Geläufigkeit des Soprans der jungen Polin keinen Abbruch. Der aus Kolumbien stammende César Cortés begeistert mich mit einem vor Frische und Farbenreichtum überschäumenden Tenor, mit dem er den Elvino zum Leben erweckt. Ill-Hoon Choung hingegen stattet den Grafen mit sonorem Bass aus und hätte auch gut eine Vaterfigur abgegeben. Als Mutter wie als Komödiantin überzeugend ist Melanie Lang mit weichem, Wärme verströmendem Mezzo als Teresa. Chorsolist Alwin Kölblinger ist ein präsenter und eindrucksvoller Alessio mit einschmeichelndem, elegant klingendem Bariton, während sein Kollege Georgi Nikolov den Notar in seinem kurzen Auftritt voller hinreißendem Witz gestaltet.

Der Chor wurde von Thomas Bönsch betreut, singt pointiert und tadellos, während Vito Cristofaro die Musikerinnen und Musiker des Oldenburgischen Staatsorchesters mit einer Spur klanglicher Nonchalance durch die Partitur von Bellinis siebenter Oper führt, den Melodienreigen farbenreich präsentiert und dabei allerhand Italianitá versprüht. Das Publikum ist begeistert und hat, wie ich, irgendwie geartete Szenerie keine Sekunde vermisst. Wenn Sie, lieber Opernfreund-Freund, Lust auf junge, frische Stimmen und wunderbare Melodien abseits des Standardrepertoires haben, sei Ihnen diese Produktion in Oldenburg wärmstens ans Herz gelegt.

Ihr Jochen Rüth, 24.10.2019

Bilder siehe Prermierenkriti unten!

LA SONNAMBULA

Premiere am 18.10.2019

Belcanto-Wonnen in Oldenburg

Vor einem Jahr konnte die Sopranistin Sooyeon Lee mit ihrer fulminanten Gestaltung der Titelpartie in Donizettis „Lucia di Lammermoor“ einhellig begeistern. Jetzt hat sie ihre damalige Leistung noch übertroffen. Der Komponist heißt diesmal nicht Donizetti sondern Vincenzo Bellini und ist fast ein Synonym für Belcanto und Melodienseligkeit. Seine Oper La Sonnambula („Die Nachtwandlerin“) erscheint in unseren Breiten eher selten auf den Spielplänen. Das Oldenburgische Staatstheater präsentiert sie auch „nur“ in konzertanter Form, wenn auch mit spielerischen Elementen angereichert. Aber das ist kein Manko, denn das dramaturgisch eher schwache Textbuch von Felice Romani mit seiner banalen Handlung steht per se hinter Bellinis herrlicher Musik zurück.

Die Handlung spielt in einem schweizerischen Bergdorf. Amina und Elvino wollen heiraten, was die Eifersucht von Elvinos früherer Freundin Lisa anstachelt. Sie selbst wird von Alessio umworben, dem sie aber keine Chance gibt. Inzwischen kommt Graf Rodolfo nach langer Abwesenheit ins Dorf zurück. Amina ist Schlafwandlerin und verirrt sich in Rodolfos Zimmer. Als man sie dort findet, bezichtigt Elvino sie der Untreue und will nun Lisa heiraten. Bei einem erneuten Schlafwandel spricht Amina nur von ihrer Liebe zu Elvino. Auch Graf Rodolfo bezeugt Aminas Unschuld, sodass dem glücklichen Ende nichts mehr im Wege steht.

Die Handlung spielt in einem schweizerischen Bergdorf. Amina und Elvino wollen heiraten, was die Eifersucht von Elvinos früherer Freundin Lisa anstachelt. Sie selbst wird von Alessio umworben, dem sie aber keine Chance gibt. Inzwischen kommt Graf Rodolfo nach langer Abwesenheit ins Dorf zurück. Amina ist Schlafwandlerin und verirrt sich in Rodolfos Zimmer. Als man sie dort findet, bezichtigt Elvino sie der Untreue und will nun Lisa heiraten. Bei einem erneuten Schlafwandel spricht Amina nur von ihrer Liebe zu Elvino. Auch Graf Rodolfo bezeugt Aminas Unschuld, sodass dem glücklichen Ende nichts mehr im Wege steht.

Die Partie der Amina, die in früheren Jahren von Sängerinnen wie Maria Callas und Joan Sutherland geprägt wurde, erfordert eine erstrangige Belcanto-Sängerin. Und die steht dem Oldenburger Haus mit Sooyeon Lee zur Verfügung. Die aus Südkorea stammende Sängerin hat es erst kürzlich ins Finale des Wettbewerbs „BBC Cardiff Singer of the World“ geschafft und beweist nun als Amina erneut ihre außergewöhnlichen Qualitäten.

Sie singt die Partie nicht nur technisch perfekt, sondern auch mit beseeltem, zu Herzen gehendem Ausdruck. Ihr Stimmklang ist dabei von bezaubernder Süße, ihre Höhe von traumwandlerischer Sicherheit. Die oft in der Höhe angesetzten Schwelltöne, die agilen Koloraturen und die ebenmäßige Tonentfaltung begeistern ohne Einschränkung. Das alles zeigt sie schon in ihrer ersten Arie „Come per me sereno“ und erst recht in der großem Szene „Ah! Non credea mirarti“, in der sie noch mal alle Register ihres Könnens zieht. Mit etwas Glück dürfte sie Chancen auf eine internationale Karriere haben - das Format dazu hat sie.

Ihr zur Seite steht der aus Kolumbien stammende Tenor César Cortés als Elvino. Auch er wurde schon mit internationalen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Belcanto-Preis des Festivals „Rossini in Wildbad“. Sein heller Tenor verfügt über ein ausgesprochen schmelzreiches Timbre und über eine strahlende Höhe. All seine Empfindungen von Liebe, Eifersucht und Enttäuschung verdeutlicht er mit seinem ausdruckvollen Gesang. Das wunderschöne Liebesduett „Prendi, l’anel ti dono“, bei dem er Amina den Verlobungsring überreicht, zeigt Innigkeit und Herzenswärme. Lee und Cortés sorgen für reinste Belcanto-Wonnen.

Die Lisa gewinnt in der Interpretation von Martha Eason besonderes Profil. Sie überzeugt mit ihrem klaren, frischen Sopran, aber auch mit ausgefeilter Mimik.

Herrlich, wie biestig sie ihre Eifersucht verdeutlicht. Eine gute Figur macht auch Ill-Hoon Choung als Graf Rodolfo. Sein schlanker Bass hat eine angenehme, elegante Färbung. Seine Cavatina „Vi ravviso , o luoghi ameni“ wirkt durch die Schlichtheit des Vortrags. Melanie Lang ist Teresa, die mitfühlende Mutter von Amina. Wenn sie stets ihre Handtasche mit sich herumschleppt, in der sich nicht nur ihre Noten, sondern auch ein Beweisstück für Lisas Untreue befinden, macht das Schmunzeln. Nahtlos (aber etwas unauffällig) fügt sich Alwin Kölblinger als Alessio ins Ensemble ein. Die wenigen Worte des Notars sind Georgi Nikolov anvertraut.

Herrlich, wie biestig sie ihre Eifersucht verdeutlicht. Eine gute Figur macht auch Ill-Hoon Choung als Graf Rodolfo. Sein schlanker Bass hat eine angenehme, elegante Färbung. Seine Cavatina „Vi ravviso , o luoghi ameni“ wirkt durch die Schlichtheit des Vortrags. Melanie Lang ist Teresa, die mitfühlende Mutter von Amina. Wenn sie stets ihre Handtasche mit sich herumschleppt, in der sich nicht nur ihre Noten, sondern auch ein Beweisstück für Lisas Untreue befinden, macht das Schmunzeln. Nahtlos (aber etwas unauffällig) fügt sich Alwin Kölblinger als Alessio ins Ensemble ein. Die wenigen Worte des Notars sind Georgi Nikolov anvertraut.

Der Chor (Einstudierung Thomas Bönisch) und das Oldenburgische Staatsorchester unter Vito Cristofaro zeigen sich von ihrer besten Seite. Schon die Ouvertüre mit ihren Echoeffekten macht Freude. Cristofaro schwelgt differenziert und mit vielen Nuancen in Bellinis Melodienseligkeit. Das kann auch der Zuschauer: Ein Abend zum Zurücklehnen und Genießen.

Wolfgang Denker, 19.10.2019

Fotos von Stephan Walzl

GÖTTERDÄMMERUNG

Premiere am 28.9.2019

Finale im sterbenden Bergdorf

„Vollendet das ewige Werk“ singt Wotan im „Rheingold“ und meint damit den Bau der Götterburg Walhall. Und alle am Oldenburgischen Staatstheater könnten eigentlich einstimmen. Da wäre dann aber die in der Oldenburger Theatergeschichte erstmalige Vollendung der kompletten Tetralogie von Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“ gemeint. Begonnen hat das ehrgeizige Unterfangen im Februar 2017 und fand nun mit der Götterdämmerung seinen krönenden Abschluss. Eine Mammutaufgabe ist vollbracht - und das auf allerhöchstem Niveau. Das gilt für die Regie und die Bühnenbilder ebenso wie für die Leistungen der Solisten, des Dirigenten und des Orchesters.

Regisseur Paul Esterhazy hat sein Konzept vom „Rheingold“ bis zur Götterdämmerung konsequent und klug durchgezogen. Das abgeschiedene Bergdorf ist auch hier wieder Schauplatz der Handlung. Aber der Großbauer Wotan hat inzwischen abgedankt und sitzt nur noch apathisch auf einer Bank oder beobachtet das Geschehen. Seine Funktion, die des Chefs im Dorf, hat nicht Gunther übernommen, sondern es ist Hagen, der hier eindeutig das Sagen hat. Nicht ohne Grund, denn Gunther ist hier ein debiler Trottel, der ständig seinen Stammtisch-Wimpel vor sich herträgt, während Hagen ein Meister der Manipulation ist.

Die Zeit ist nicht spurlos am Bergdorf vorübergegangen. Die Weltesche ist inzwischen gefällt worden und es liegen nur noch kahle Äste herum, die später zum Entfachen des Weltenbrands benutzt werden. Die Szenerie suggeriert eine düstere Endzeitstimmung. Die Bühne und die Kostüme von Mathis Neidhardt unterstreichen das trefflich. Mittels Drehbühne gibt es, wie auch schon an den anderen drei Abenden, immer neue Perspektivwechsel.

Eine triste Scheune, eine Bauernstube, Brünnhildes Schlafkammer, ein in Nebel getauchter Wald oder die Waschküche, in der die Nornen agieren - alles führt die optischen Eindrücke der ersten drei Teile fort und ist doch auch wieder aufregend neu. Esterhazy hat den vier Teilen des „Rings“ die vier Jahreszeiten zugeordnet. Hier im Winter fallen auch hin und wieder Schneeflocken, etwa bei der Szene der Waltraute. Und auch die Gefühlskälte hat Einzug ins Bergdorf gehalten, etwa wenn der tote Siegfried an einem Seil wie ein erlegtes Wild fortgezerrt wird. Einzig Brünnhilde hat noch menschliche Empfindungen.

Esterhazys Ansatz, die Teile rückblickend und vorausschauend zu verzahnen, greift hier ebenfalls perfekt. So tauchen Siegfrieds Bär und der Waldvogel auch hier auf. Und es ist der Feuergott Loge, der Brünnhilde beim Zündeln hilft. Die Charakterisierung der Figuren ist bis ins Detail ausgefeilt. Auch Hagen ist nicht nur der kraftstrotzende Bösewicht, er hat deutlich psychische Probleme. Die Erscheinung Alberichs erlebt er als Albtraum in der Sauna.

Wie das Oldenburgische Staatstheater musikalisch auch diese Götterdämmerung gestemmt hat, ist sensationell. Das Oldenburgische Staatsorchester musiziert unter Hendrik Vestmann auf einem gleichbleibend hohen Niveau. Insbesondere die Blechbläser sind einfach toll. Was hier an Klangrausch, an klugem Herausarbeiten der dramatischen Höhepunkte und Disposition der Tempi erreicht wird - darauf kann man in Oldenburg stolz sein. Stolz sein kann man auch auf die geschlossene Ensembleleistung. Mit Nancy Weißbach steht eine Brünnhilde zur Verfügung, deren Sopran mit stählernem Glanz mühelos alles überstrahlt. Dazu kommt eine bezwingende Bühnenpräsenz. Mit dieser Leistung könnte sie auch in Bayreuth bestehen. Ebenfalls ganz großes Format beweist Randall Jakobsh als Hagen. Seinem Wachtgesang und seinen Mannenrufen sichert er mit schwarzem Bass überwältigende Urgewalt. Dass Zoltán Nyári das richtige stimmliche Format für den Siegfried hat, zeigt sich erneut auch in der Götterdämmerung. Seine vor allem kraftvolle Gestaltung kann überzeugen, weil er auch zu differenzierteren Tönen fähig ist. Michael Kupfer-Radecky war in der „Walküre“ noch der Wotan. Jetzt zeigt er als Gunther ein stimmstarkes Charakterporträt. Mit Melanie Lang (Waltraute), Aile Asszonyi (Gutrune, 3. Norn), Leonardo Lee (Alberich), Maiju Vaahtoluoto (1. Norn), Ann-Beth Solvang (2. Norn, Floßhilde), Martha Eason (Woglinde) und Nian Wang (Wellgunde) sind alle weiteren Partien bestens besetzt.

Im Juni, September und Oktober 2020 wird der „Ring“ dann in Oldenburg zyklisch aufgeführt.

Wolfgang Denker, 29.9.2019

Fotos von Stephan Walzl

Zum Zweiten

Venus & Adonis und Dido & Aeneas

Barockdoppel wird zum kurzweiligen Hochgenuss

Premiere: 31.08.2019

besuchte Vorstellung: 15.09.2019

Lieber Opernfreund-Freund,

zwei kurze Barockopern stehen derzeit am Staatstheater Oldenburg auf dem Spielplan. Während die eine in den letzten Jahren zusehends ihren festen Platz im Standardrepertoire erkämpft, dürfte von der anderen und ihrem Schöpfer hierzulande kaum jemand gehört haben, obgleich das Sujet weithin bekannt ist. Die vergleichsweise bekannte Dido and Aeneas von Henry Purcell bekommt die unbekannte Masque Venus and Adonis von John Blow vorangestellt – und was sich das Produktionsteam um Tobias Ribitzki rund um die beiden antik-mythologischen Stoffe hat einfallen lassen, machen Sänger und Musiker unter der Leitung von Thomas Bönisch zum kurzweiligen Erlebnis mit Tiefgang.

Eine Masque ist ein höfisches Maskenspiel im England des 16. Und 17. Jahrhunderts und gilt als direkter Vorläufer der barocken Oper in England. Eine solche hat John Blow, 1649 im Osten Englands geboren, auf die Geschichte von Venus und Adonis aus Ovids Metamorphosen ersonnen und mit dem Untertitel „Masque zur Unterhaltung des Königs“ versehen. Erzählt wird die Geschichte von Venus, die ihres Geliebten Adonis überdrüssig wird, obwohl sie zusammen mit ihrem Sohn, dem frechen Cupido darüber nachdenkt, wie sie sich Adonis‘ Gunst dauerhaft sichern kann. Erst als er von einer Jagd, zu der sie ihn geschickt hat, um ihn vorübergehend loszuwerden, tödlich verwundet zurückkehrt, wird sie sich ihrer tiefen Liebe zu ihm bewusst und bleibt in Gram zurück. Auch Dido, die Gründerin von Karthago hat schon zu Beginn der Purcell-Oper Dido and Aeneas nach Vergils Aenaeis ihren Liebsten verloren, schöpft aber, ermuntert von ihrer Gefährtin Belinda, neuen Lebensmut, als sie sich in Aeneas verleibt. Doch böse Mächte rund um eine Zauberin gönnen der Königin ihr Glück nicht und beordern den trojanischen Flüchtling zurück nach Italien. Als Dido erkennt, dass sie ihre Liebe erneut verliert, stirbt sie an gebrochenem Herzen.

Zwei Herrscherinnen, die eine als Göttin über die Liebenden, die andere durchaus irdischer Herkunft, haben den Verlust der Liebe ihres Lebens zu verkraften – doch das ist nicht die einzige Gemeinsamkeit der jeweils rund eine Stunde dauernden Werke: Die beiden Komponisten standen in persönlicher Beziehung zueinander, Blow war zeitweise Purcells Lehrer und der wiederum rückte Blow auf die Organistenstelle in Westminster Abbey nach. Der Aufbau beider Opern ähnelt sich stark und die Werke enden jeweils mit einer großen Schlussszene der Titelheldin (In Oldenburg beendet Blows Rundgesang Chloe found Amintas den ersten Teil der Vorstellung). Tobias Ribitzki etabliert die Figur des Cupido in beiden Stücken, indem er die Rolle der Second Woman bei Purcell durch den kleinen Engel ersetzt und erzählt mit viel Witz die Venus-Geschichte, die wie eine Komödie beginnt und in einer Tragödie endet. Mittendrin statt nur dabei ist man auch im teilweise bespielten Zuschauerraum, die Bühne auf der Bühne kommt mit einer Recamiére als einzigem Requisit aus (Bühne und historisch angehauchte Kostüme: Stefan Rieckhoff) – und dennoch wird es keine Sekunde langweilig. Das ist nicht nur der gekonnten Personenführung des Regisseurs zu verdenken, sondern vor allem auch der überschäumenden Spielfreude des Ensembles, dem man in jeder Sekunde anmerkt, wie viel Spass es bei der Arbeit hat. So gelingt ein unterhaltsamer Nachmittag, dem Ribitzki durchaus auch ernste Akzente mitgibt, nach denen das Finale der Blow-Oper und das Purcell-Werk an sich ja durchaus auch verlangen.

Tragischer Höhepunkt von Dido and Aeneas ist schließlich nach seiner Lesart, dass Dido keineswegs stirbt, sondern sich für den Rest des Lebens der Liebe versagt – ein vielleicht noch furchtbareres Schicksal als der Tod an sich. Dies visualisiert gekonnt, mit eindrücklichem Ausdruck und höchster Körperbeherrschung die Tänzerin Renate Nehrkorn, die in beiden Werken die gealterte Version der Titelheldin darstellt. Aufgelockert wird das Blow-Werk zudem von den drei agilen Tänzern Uri Burger, Ruben Reniers und Charlie Riddiford, die die Vorstellung nach einer Choreografie von Elvis Val vollends zum echten Gesamtkunstwerk machen.

Gesungen und gespielt wird obendrein vorzüglich. Ann-Beth Solvang wächst als Venus und Dido schier über sich hinaus, zeigt sämtliche Facetten ihres ausdrucksstarken Mezzos, ist kokette Liebesgöttin, der zu spät die eigenen Gefühle klar werden, und bedrückte Dido, die immer wieder in Hoffnung erstrahlt, ehe sie in völliger Desillusion erstarrt. Intensiv-dramatische Ausbrüche wechseln sich mit zartesten Tönen ab, so dass man als Zuschauer das Wechselbad der Gefühle der beiden Figuren nahezu körperlich miterlebt. Das ist grandios! Leonard Lee setzt dem als schmachtender Adonis und fordernder Aeneas mit kraftvollem Bariton einiges entgegen, ist aber von beiden Komponisten eigentlich zur Nebenfigur verdammt, stellen sie doch die jeweilige Frau und deren Empfinden in das Zentrum ihrer Werke. Elena Harsányi ist Mitglied des Opernstudios des Oldenburger Staatstheaters und das ist kaum zu glauben, so versiert und gekonnt verkörpert sie die Belinda mit zartem, gefühlvollen Sopran. Mehr überrascht mich gestern nur noch Erica Back, ebenso Opernstudiomitglied, die den Cupido mit frechen Zwischentönen ganz und gar zu ihrer Rolle macht – das macht neugierig auf das, was die junge Finnlandschwedin mit ihrem wandelbaren Mezzosopran künftig noch alles zeigen wird. Ich bin gespannt! Melanie Lang erinnert mich in ihrer Verkörperung der Zauberin an die böse Stiefmutter in Walt Disneys Schneewittchen-Version, so dämonisch schaut sie in die Runde und solch teuflische Töne mischt sie ihrem tollen Mezzo bei. Martha Eason und KS Paul Brady sind ein vorzüglich-skurriles Hexengespann, währen der junge amerikanische Tenor Mark Watson Williams als Matrose das engagiert agierende Solistenensemble komplettiert.

Chorleiter und Kapellmeister Thomas Bönisch hält im Graben die Fäden zusammen, hat die Damen und Herren des Chores, die in beiden Werken umfangreiche Parts übernehmen, präzise vorbereitet und zeigt zusammen mit den historisch informiert aufspielenden Musikerinnen und Musikern, dass schlanker Barockklang alles andere als nüchtern sein muss, sondern vielmehr lebendig klingen und zu Tränen rühren kann. Dieser Nachmittag, lieber Opernfreund-Freund, war genau nach meinem Geschmack, kommen doch eine gewitzte Regie, engagiert und unprätentiös aufspielende Künstler und herrlich ausdrucksvolle Musik zusammen – das wärmt die Seele und ist genau das richtige für einen der kommenden kühlen Herbstabende.

Ihr Jochen Rüth 16.09.2019

Die Fotos stammen von Stephan Walzl

VENUS AND ADONIS / DIDO AND AENEAS

Premiere am 31.8.2019

Trauer um verlorene Liebe

Das Oldenburgische Staatstheater hat seine Kompetenz in Sachen Barockoper in den letzten Jahren mit Werken von Händel, Hasse oder Rameau wiederholt bewiesen. Dabei ging es immer um bedeutende Werke. Das war bei der Eröffnungspremiere der neuen Saison im Kleinen Haus nicht unbedingt der Fall.

Präsentiert wurden die beiden Kurzopern Venus and Adonis von John Blow und Dido and Aeneas von Henry Purcell. John Blow (1649-1708) war ein Zeitgenosse von Henry Purcell (1659-1695) und mit diesem gut bekannt. Purcell war sogar zeitweilig Schüler von Blow. Während Purcells Werke wie „Dido and Aeneas“, „The Indian Queen“ oder „The Fairy Queen“ regelmäßig auf den Spielplänen erscheinen, sind Blows Werke weitgehend in Vergessenheit geraten. So gesehen, ist dem Oldenburger Haus mit „Venus and Adonis“ eine veritable Ausgrabung gelungen. Ob sie sich wirklich gelohnt hat, dürfte Geschmackssache sein. Denn die Musik von Blow fällt gegenüber der von Purcell doch deutlich ab.

Präsentiert wurden die beiden Kurzopern Venus and Adonis von John Blow und Dido and Aeneas von Henry Purcell. John Blow (1649-1708) war ein Zeitgenosse von Henry Purcell (1659-1695) und mit diesem gut bekannt. Purcell war sogar zeitweilig Schüler von Blow. Während Purcells Werke wie „Dido and Aeneas“, „The Indian Queen“ oder „The Fairy Queen“ regelmäßig auf den Spielplänen erscheinen, sind Blows Werke weitgehend in Vergessenheit geraten. So gesehen, ist dem Oldenburger Haus mit „Venus and Adonis“ eine veritable Ausgrabung gelungen. Ob sie sich wirklich gelohnt hat, dürfte Geschmackssache sein. Denn die Musik von Blow fällt gegenüber der von Purcell doch deutlich ab.

Trotzdem sind beide Werke eng miteinander verknüpft, weshalb Regisseur Thomas Ribitzki sie wohl auch zu einem Abend gekoppelt hat. Sowohl bei Venus wie auch bei Dido geht es um den tragischen Verlust einer Liebe. Venus huldigt zunächst dem Lustprinzip und der freien Liebe. Erst als sie ihr fortschreitendes Alter realisiert (Ribitzki verdeutlicht das sehr sinnfällig durch eine Tänzerin, die als gealtertes Double von Venus auftritt), entwickelt sie echte Gefühle für Adonis. Der wurde aber inzwischen bei einem Jagdausflug tödlich verwundet. Dido trauert um ihren gestorbenen Ehemann und ist zunächst nicht bereit für eine neue Liebe. Ihre Vertraute Belinda bestärkt aber ihre aufkommende Zuneigung zu Aeneas. Eine Zauberin, die Didos Glück zerstören will, lockt Aeneas durch Vorspiegelung eines göttlichen Auftrags von ihr fort. Sie bleibt zurück und sieht im Leben keinen Sinn mehr.

Thomas Ribitzki hat mit den Möglichkeiten des Kleinen Hauses beide Opern sinnfällig inszeniert. Ein riesiger Hintergrundprospekt zeigt ein Gemälde von Rubens mit dem Motiv von Venus und Adonis. In der ersten Oper, die die Bezeichnung „Masque“ trägt und mit vielen Tanzszenen angereichert ist, setzt er zunächst auf Elemente der Komik. Der Liebesgott Cupido (eine quirlige Variante des Puck im „Sommernachtstraum“) zieht die Fäden, unterrichtet kleine Amoretten in der Liebeskunst und schießt munter mit seinen Liebespfeilen.

Der Cupido kommt eigentlich nur in der Blow-Oper vor, aber Ribitzki versetzt ihn auch in die Purcell-Oper. Die formale und inhaltliche Verzahnung beider Werke wird damit unterstrichen. Bei Purcell steht allerdings die Tragik Didos im Mittelpunkt.

Der Cupido kommt eigentlich nur in der Blow-Oper vor, aber Ribitzki versetzt ihn auch in die Purcell-Oper. Die formale und inhaltliche Verzahnung beider Werke wird damit unterstrichen. Bei Purcell steht allerdings die Tragik Didos im Mittelpunkt.

Ann-Beth Solvang singt beide Partien, Venus und Dido, bravourös, mit viel Glanz und Wärme in der Stimme. Das Lamento der Dido, eine der zeitlosen Szenen der Opernlitaratur, gestaltet sie bewegend. Leonardo Lee punktet als Adonis und Aeneas mit markantem, kernigem Bariton. Erica Back ist ein schelmischer Cupido, Martyna Cymerman eine anmutige Belinda. Melanie Lang gibt der Zauberin dämonische Züge. Ob sich Paul Brady unbedingt als Counter versuchen musste, sei dahingestellt.

Kinderchor und der teilweise aus dem Zuschauerraum singende Chor erfüllen ihre Aufgaben bestens. Das gilt auch Thomas Bönisch, der das sechzehnköpfige, überwiegend mit Streichern besetzte Orchester umsichtig leitet.

Wolfgang Denker, 1.9.2019

Fotos von Stephan Walzl

LA CLEMENZA DI TITO

Premiere am 04.05.2019 besuchte Aufführung: 08.05.2019

Zu Herzen gehende Töne

Maria Louisa, die frisch gekrönte Kaiserin von Böhmen, bezeichnete Mozarts La Clemenza di Tito nach der Uraufführung 1791 als „una porcheria tedesca“ - eine „deutsche Schweinerei“. Vielleicht hat es ihr nicht gefallen, dass ein Herrscher auf die Bestrafung der Attentäter und auf sein eigenes Liebesglück verzichtet. Aber die „Milde“ des Titus wurde in manchen Inszenierungen ohnehin kritisch hinterfragt – auch in Oldenburg 2006, als Regisseur Anthony Pilavachi die scheinbar Begnadigten vergifteten Wein trinken ließ.

Für die Neuproduktion zeichnet Laurence Dale verantwortlich. Derartige Überraschungen gibt es in seiner Inszenierung keine. Zur Ouvertüre wird ein Video projiziert, das u. a. die Namen römischer Kaiser auflistet. Es waren bewegte Zeiten. Allein im Jahr 69 n. Chr., dem sogenannten Vierkaiserjahr, saßen nacheinander vier Personen auf dem römischen Thron, bevor mit Vespasian und dann mit dessen Sohn Tito wieder Stabilität einkehrte. Dale bindet den historischen Kontext durchaus in seine Inszenierung ein, legt aber das Schwergewicht auf die emotionale Zerrissenheit der Hauptfiguren Tito, Vitellia und Sesto. Und das gelingt hervorragend, denn Macht und Mord, Liebe und sexuelle Hörigkeit, Verzweiflung und Hoffnung sind die Themen, die in ihrer ganzen Zeitlosigkeit in Mozarts lange unterschätztem Werk (erst Jean-Pierre Ponnelle hat das Stück 1969 in seiner Kölner Inszenierung dem Repertoire wiedergeschenkt) enthalten sind.

Dale verliert sich bei seiner Personenführung nicht in vordergründigen Aktionismus, sondern erzählt die Geschichte in ruhigen Bahnen und scheut dabei auch nicht vor statischen Momenten zurück. Besonders im zweiten Teil, wo sich die bekenntnishaften Arien häufen, sichert er den Sängerinnen und Sängern Ruhe für die musikalische Ausführung. Das funktioniert, weil die sängerischen Leistungen so ausdrucksvoll und fesselnd sind, dass kein Leerlauf entsteht. Das soll nicht heißen, dass nicht viel auf der Bühne passiert. Der Brand Roms (mit Feuerwehrleuten im Hintergrund), die Bergung der Verletzten, das Krankenlager von Tito, der den Brandanschlag überlebt hat, und die großen Volksaufmärsche - das alles wird in eindrucksvollen Sequenzen verdeutlicht. Unterstützend wirkt das Bühnenbild von Matthias Kronfuß, das mit spiegelnden Wänden und mit paralleler Handlung im vorderen und hinteren Teil der Bühne arbeitet.

Bei den Solisten ist Ann-Beth Solvang an erster Stelle zu nennen, die als Sesto mit ihrem klangvollen Mezzo Töne findet, die wahrhaftig zu Herzen gehen. Ihre Arie „Parto, ma tu ben mio“ (mit obligater Klarinette) gerät zu einem Höhepunkt. Sie kann die Zerrissenheit, die Gewissensqualen, den jugendlichen Überschwang und auch die sexuelle Hörigkeit des Sesto glaubhaft vermitteln. Kein Wunder, denn die Verführungskünste von Vitellia, die dabei gekonnt ihre langen Beine einsetzt, zeigen ihre Wirkung. Dabei scheint Vitellia keinen klaren Lebensplan zu haben. Sie taumelt zwischen Rachsucht und Machtstreben, zwischen Kalkül und Gewissensnot ebenso wie zwischen ihrer Liebe zu Tito und zu Sesto. Narine Yeghiyan gibt der Figur mal furienhafte, mal verzweifelte Züge und verdeutlicht das mit ihrem höhensicheren und in allen Lagen durchschlagskräftigen Sopran. Auch Tito ist nicht frei von Selbstzweifeln. Philipp Kapeller gibt diesem Kaiser ein stimmiges Profil und gestaltet seine lange Arie „Ma che giorno“ mit lyrischem und substanzreichem Tenor. In den weiteren Partien überzeugen Erica Back als Annio, Martyna Cymerman als Servilia und Ill-Hoon Choung als Publio. Auch der von Markus Popp einstudierte Chor zeigt sich in großer Form.

Eine hervorragende Leistung liefern Hendrik Vestmann und das Oldenburgische Staatsorchester ab. Da paaren sich Detailgenauigkeit und dramatischer Impetus zu einer Wiedergabe, die den Spannungsbogen über die gesamte Aufführung hält. Mit vielen Akzenten wird Mozarts Musik hier zum Ereignis.

Wolfgang Denker, 09.05.2019

Fotos von Stephan Walzl

Dead Man Walking

Premiere: 23.03.2019

besuchte Vorstellung: 07.04.2019

Unter die Haut

Lieber Opernfreund-Freund,

die ergreifende Geschichte Dead Man Walking, die dem einen oder anderen aus dem gleichnamigen Film mit Susan Sarandon und Sean Penn aus dem Jahr 1996 geläufig sein dürfte, hat im Jahr 2000 den Sprung auf die Opernbühne geschafft und entwickelte sich in kurzer Zeit zum Renner der zeitgenössischen Opernmusik – auch an deutsche Theatern. In der laufenden Spielzeit präsentieren die Theater in Erfurt und Bielefeld das Werk, das 2006 an Semperoper in Dresden zur deutschen Erstaufführung kam. Und auch am Staatstheater Oldenburg ist Dead Man Walking noch bis in den Juli hinein zu sehen. Gestern nun habe ich mir eine Vorstellung für Sie angeschaut – und bin noch immer bewegt.

Moderne klassische Musik wird hierzulande gerne mit ausufernder Atonalität, verfremden Klängen, wenn beispielsweise Styropor oder Reißzwecken Geigen- oder Klaviersaiten malträtieren, schier unsingbaren Partien und zugleich absurden Handlungen gleichgesetzt, mit dem Effekt, dass selbst Kenner und Liebhaber von Klassik und Oper mit dem Ergebnis oft wenig anfangen können. In den USA, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, nähert man sich heutzutage dieser Kunstform anders. Man lässt Einflüsse von Jazz, Gospel, Filmmusik und Rock 'n' Roll bewusst zu und setzt u.a. auf aktuelle Stoffe, die nicht selten bereits als Filmhit auf der Leinwand zu sehen waren – und spielt sie vor ausverkauften Häusern.

So ist es auch Dead Man Walking ergangen, der oscarprämierten Verfilmung des gleichnamigen Buches der Nonne Helen Prejean, die sich seit Beginn der 1980er Jahre um zum Tode Verurteilte kümmert – erst als Brieffreundin, später auch persönlich – und die als Gallionsfigur der Gegner der Todesstrafe in den Vereinigten Staaten gilt. Von einem fiktiven Gefangenen handelt die Geschichte, der in der Oper Joseph De Rocher heißt, einem verurteilten Vergewaltiger und Mörder, der sich angesichts der nahenden Todes durch die Giftspritze an Prejean wendet, in der Hoffnung darauf, mit ihrer Hilfe eine Begnadigung zu erreichen. Die Oper setzt dabei – wie auch schon der Film – ein Hauptaugenmerk auf die Suche der Nonne nach der Wahrheit und die Uneinsichtigkeit des Mörders, der die Tat bis Minuten vor der Hinrichtung abstreitet. Auch seine Familie hilft ihm bei der Verdrängung der Tat, beim letzten Besuch seiner Mutter verhindert die ein Geständnis ihr gegenüber, damit sie den Tatsachen nicht ins Gesicht sehen muss. Erst Minuten vor der Hinrichtung gesteht de Rocher gegenüber Schwester Helen die Tat und bittet in seinen letzten Worten die Angehörigen seiner Opfer um Vergebung. Die hatten Helen zuvor vorgeworfen, sich auf die falsche Seite geschlagen zu haben.

Die nahezu leere Bühne von Jamie Vartan wird immer wieder durch herabgelassene Gefängnisgitter begrenzt, mehr braucht es nicht, um die Beklommenheit der Situation zu visualisieren. Das ausgefeilte Licht von Arne Waldl schafft zusätzlich Bedrohung, so dass mit wenigen Requisiten der Boden bereitet ist für die eindringliche Inszenierung von Olivia Fuchs. Die 80er-Jahre-Mode spiegelt sich in den Kostümen von Zahra Mansouri wider, danke ihr und aufgrund der genauen Zeichnung der einzelnen Charaktere erscheinen die Protagonisten selbst in Massenszenen als Individuen. Die Tat selbst und die Hinrichtung werden in drastischen Bildern gezeigt. Das ist nichts für schwache Nerven – wie das ganze Thema an sich. Die Regisseurin beleuchtet alle Aspekte, das Zwiegespräch zwischen Schwester und Mörder, das Ringen von beiden mit sich selbst, das Warten auf das Urteil des Bewährungsausschusses und schließlich die Hinrichtung mit nicht nachlassender Intensität. Das geht unter die Haut, lässt mitfühlen, nachdenken, hallt lange nach. Genau so muss Musiktheater heute sein!

Was da aber auch künstlerisch geleistet wird, verdient höchsten Respekt. Allen voran ist die umwerfende Leistung von Melanie Lang zu nennen, die als Schwester Helen Prejean über sich hinauswächst. Nahezu ständig auf der Bühne, bewältigt sie diese Monsterpartie nicht nur, sondern füllt sie bis in die letzte Faser aus. Ihr klangschöner, voluminöser Mezzo brilliert in den Momenten der Kampfeslust und der Hoffnung mit nie nachlassender Kraft und vermag bis zu den letzten zarten Tönen des Gospels, mit dem das Werk endet, immer auch wieder aufs Innigste zu berühren. Kihun Yoon gibt den Joseph De Rocher als selbstverliebten Macho mit einschmeichelnden Piani und dreckig-verdorbener Tiefe. Man nimmt dem Südkoreaner, dessen Figur sich der Aussichtslosigkeit ihrer Situation nur zögernd stellt, die Verzweiflung ebenso ab wie den Selbstbetrug, sein imposanter, farbenreicher Bariton verfügt über große Wandlungsfähigkeit. Einen Gänsehautmoment habe ich beim innbrünstigen Appell von Josephs Mutter vor dem Bewährungsausschuss, den Ann-Beth Solvang so intensiv gestaltet, dass man kaum zu blinzeln wagt, um ja keine Millisekunde ihres eindringlichen Spiels und ihres bewegenden Gesangs zu verpassen. Auch die Eltern der ermordeten Jugendlichen imponieren durch eindringliches Spiel, perfekte Intonation und intensiv-anrührenden Gesang. Martha Eason, Erica Back und Timo Schabel leisten Großartiges und spielen tadellos. Dass aber Stephen K. Foster „erst“ Mitglied im Opernstudio ist, mag ich kaum glauben – so bühnenpräsent ist sein Auftritt als Owen Hart, so vollkommen und kraftgeladen ist sein raumfüllender Bassbariton. Da darf man auf die musikalische Zukunft des jungen Künstlers gespannt sein, der überdies noch die Rolle des ersten Gefängniswärters für den erkrankten Andreas Lütje von der Seite singt. Gegen ein solches Powerseptett haben es Henry Kiichlis Gefängnisdirektor und Sandro Montis Pater Grenville schwer.

Beeindruckend ist das Dirigat von Carlos Vásquez, das die außergewöhnliche Partitur in all ihrer Schroffheit und Brutalität zeigt. Er entfacht im Graben zusammen mit dem Oldenburgischen Staatsorchester ein wahres Klangfeuerwerk, gesteht jeder zitierten Musikrichtung ihr Existenzrecht zu und verwebt die einzelnen Stile zu einem großen, imposanten Ganzen. Der glänzend disponierte Chor, von Markus Popp betreut, tut ein Übriges, damit es ein perfekter Abend wird. Nach der Hinrichtungsszene herrscht naturgemäß betroffene Stille im voll besetzten Saal, der sich in einem wahren Jubelorkan entlädt. Die Story, der packende Stilmix des Komponisten Jake Heggie, die fesselnde szenische Umsetzung sowie der fast makellose musikalisch-künstlerische Teil sorgen dafür, dass dieser eindringliche Appell gegen die Todesstrafe zum vielleicht bewegendsten Theaterabend der laufenden Saison wird.

Ihr Jochen Rüth 08.04.2018

Die Fotos stammen von Stephan Walzl.

LES PALADINS

Premiere am 16.02.2019

Barocker Zauber für alle Sinne

Seit einigen Jahren glänzt das Oldenburgische Staatstheater mit jeweils einer Barockoper in jeder Spielzeit. „Siroe“, „Xerxes“ oder „Hercules“ waren hervorragend gelungene Produktionen. In dieser Saison fiel die Wahl auf Les Paladins von Jean-Philippe Rameau (1683-1764).

Rameau, der auch ein bedeutender Musiktheoretiker war, schrieb seine wichtigsten und größten Werke, darunter die Opern „Castor et Pollux“, „Dardanus“, „Zoroastre“ und „Les Indes galantes“, als er das Alter von fünfzig Jahren schon überschritten hatte. Obwohl er es zu Lebzeiten zu großer Berühmtheit brachte und als einer der größten französischen Musiker galt, gerieten seine Werke für fast 140 Jahre in Vergessenheit. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde erstmals wieder die Ballettmusik „La Guirlande“ aufgeführt.

Bei Les Paladins handelt es sich auch um ein Spätwerk. Es wurde 1760 in der Pariser Oper uraufgeführt. Der Autor des Librettos dieser „lyrischen Komödie“ steht nicht eindeutig fest, aber wahrscheinlich stammt es von einem der Brüder Jean- François oder Pierre-Jacques Duplat di Monticourt. Die Handlung rankt sich um das junge Mädchen Argie, auf die ihr unsympathischer Vormund Anselme sein begehrliches Auge geworfen hat. Doch sie liebt den Paladin (adliger Ritter) Atis, der sie aus den Fängen von Anselme befreien will. Die Flucht scheint zunächst zu gelingen, doch Anselme und sein Diener Orcan bringen Argie, ihre Vertraute Nérine und Atis wieder in ihre Gewalt. Erst das Eingreifen der listigen Fee Manto sorgt für ein glückliches Ende.

Das Stück war zunächst kein großer Erfolg und wurde nach fünfzehn Aufführungen wieder abgesetzt. Die Mischung aus Ernst, Komik und Burleske empfand das damalige Publikum für die Pariser Oper, die dem „noblen Genre“ vorbehalten war, als unangemessen. Sogar die Vertreter der Opéra-comique kritisierten diese Mixtur. Heute gilt Les Paladins neben „Platée, seiner anderen berühmten „Comédie lyrique“, als eines der wichtigsten Werke von Rameaus.

Genau das ist es, was die Oldenburger Aufführung auch vermittelt. François de Carpentries (Inszenierung), Alexis Kossenko (musikalischen Leitung), Antoine Jully (Choreografie) und Karine Van Hercke (Bühne und Kostüme) - sie alle entfachen barocken Zauber für alle Sinne. Die Zeit von Rameau, der sein Werk selbst als Parodie konzipiert hatte und viele Stile, szenisch und musikalisch, ironisch zitiert, wird hier liebevoll zum Leben erweckt.

Die Bühne wird von Burgmauern mit Türmchen umrundet und bietet viel freien Raum für die lebendigen und phantasievoll ausgeformten Ballettszenen. Besonders die von Ballettsolisten gestaltete Pantomime, in der die gesamte Handlung der Oper wie im Zeitraffer und mit viel Witz dargestellt wird, sorgt für ein besonderes Vergnügen.

Am Rande der Bühne befindet sich ein riesiger Vogelkäfig, in dem Anselme sein Mündel Argie gefangen hält und von Orcan, einem frühen Vorgänger von Mozarts Osmin, bewacht wird. Beim Erscheinen von Atis und seinem Gefolge flattern Schmetterlinge über die Burgmauern. Um Anselme in Angst zu versetzen, verwandeln sich Atis und seine Leute in furchterregende Furien mit großen Hörnern. Und die Fee Manto erweist sich hier nur als eine List von Atis. Dazu schnallt er sich so riesige Brüste um, dass man befürchtet, Anselme würde den Erstickungstod erleiden. Diese Szene hätte auch von Offenbach sein können.

Und gleich nach der Hochzeitsnacht drückt Argie ihrem verblüfften Atis ein Baby nach dem anderen in den Arm, insgesamt vier - Quartett im Bett! Es sind viele abwechslungsreiche Details, die den Reiz dieser aufwändigen, in Kooperation mit dem Centre de musique baroque de Versailles erarbeiteten Produktion ausmachen.

Auch die musikalische Umsetzung kann höchste Authentizität beanspruchen, denn Oldenburg ist das erste Haus, das aus dem Material einer wissenschaftlich fundierten Neuedition spielt. Zu den üblichen Instrumenten tritt eine Musette (gespielt von Jean-Pierre Van Hees) hinzu, eine französische Sackpfeife, die im französischen Barock für Pastoralstimmung sorgte. Alexis Kossenko und dem Oldenburgischen Staatsorchester gelingt es bestens, den weichen, elegischen Klang von Rameaus Musik umzusetzen. Einmal mehr wird hier hohe Kompetenz in Sachen Barockoper bewiesen.

Das gilt auch für das Ensemble. Martyna Cymerman und Philipp Kapeller als Argie und Atis treffen stimmlich und darstellerisch ihre Partien sehr gut. Bei Sooyeon Lee als neckischer Nérine und Stephen K. Foster als Orcan kommt zu den gesanglichen Leistungen noch eine gehörige Prise Komik dazu. Und auch Ill-Hoon Choung macht seine Sache als überlisteter Anselme, der am Ende selbst in dem Käfig landet, sehr überzeugend.

Wolfgang Denker, 17.02.2019

Fotos von Aurelie Remy

LUCIA DI LAMMERMOOR

Premiere am 08.12.2018

Edgardo bleibt am Leben

Die Titelpartie in Gaetano Donizettis Oper Lucia di Lammermoor ist eine der anspruchsvollsten Partien des Belcanto-Repertoires. Man bedenke, dass es in den 50er und 60er Jahren Sängerinnen wie Maria Callas, Joan Sutherland oder Beverly Sills waren, die das Werk wieder populär machten und gleichzeitig Maßstäbe für die Partie der Lucia setzten. Wenn ein Haus wie Oldenburg diese Rolle mit Sooyeon Lee aus dem eigenen Ensemble so hervorragend besetzen kann, das keine Wünsche offen bleiben, ist das schon bemerkenswert.

Wobei man aber sagen muss, dass auch Nerita Pokvytyté die Partie vor einem Jahr in Bremen gut bewältigt hatte. Während die Bremer Inszenierung von Paul-Georg Dittrich aber szenisch überfrachtet war und viel überflüssiges Beiwerk enthielt, fällt die Oldenburger Version in der Regie von Stephen Lawless hingegen eher schlicht aus. Es gibt hier kaum etwas, was nicht in jedem Opernführer nachzulesen ist, wenn man einmal davon absieht, das Edgardo hier am Ende von seinem Selbstmord abgehalten wird. Das ist per se nichts Schlechtes - auch in einer „altmodischen“ Inszenierung kann sich spannendes Musiktheater entfalten. Allerdings müsste die Personenführung dann etwas ausgefeilter sein. Vieles wirkt einfach nur bieder. Vor allem die Behandlung des Chors fällt hier etwas unbeholfen aus, dessen Auftritte zu pauschal und weitgehend statisch geraten. Ein paar Akzente setzt aber auch Stephen Lawless. So wird ein riesiger Hirsch von Enricos Jagdgesellschaft auf die Bühne geschleppt und ausgeweidet.

Und es wird viel getrunken: Enrico und Edgardo greifen ständig zum Flachmann. Bei der sonst oft gestrichenen, aber hier erfreulicherweise enthaltenen ersten Szene des dritten Aktes mit einer eindrucksvollen Gewitterstimmung ist Edgardo regelrecht betrunken. Zur Einleitung des zweiten Bildes im ersten Akt sitzt Lucia an einer Harfe und erwartet träumerisch ihren Edgardo. Das Bild eines nächtlichen, nebelverhangenen Friedhofs verstärkt die unheilvolle Stimmung. Überhaupt das Bühnenbild: Verschiebbare Wände und diverse Requisiten wie Sarg, Kronleuchter oder Schreibtisch markieren geschickt und nahtlos immer neue Schauplätze. Die Entwürfe stammen von Benoîit Dugardyn, der aber überraschend verstorben ist. Lionel Lesire ist eingesprungen und hat die Durchführung übernommen. Beim Schlussbeifall hielt Lesire ein großes Photo von Dugardyn in den Händen - eine sympathische Geste.

Musikalisch bereitet die Oldenburger Lucia reinsten Genuss. Sooyeon Lee ist der Partie der Lucia in jedem Moment gewachsen. Sie setzt die Töne mitunter etwas vorsichtig an, kann aber mit herrlichem Piano und technisch perfekten Koloraturen begeistern. Ihre Wahnsinnsszene, bei der sich ihre Stimme und die Flöte in einem subtilen Duett umspielen, wird man so schnell nicht vergessen. Als Edgardo setzt Jason Kim seinen robusten, aber auch zu empfindsamer Lyrik fähigen Tenor effektvoll ein. Seine Verzweiflung am Ende geht zu Herzen. Die Tristesse der Szene wird durch sanfte Schneeflocken verstärkt. Kihun Yoon hat man schon markanter gehört, dennoch beweist er als Enrico mit dunklem Bariton gestalterisches Format und kann gleich mit seiner Auftrittsarie seine zielgerichtete Autorität unterstreichen. Philipp Kapeller gibt den von Lucia ungewollten Verlobten Arturo mit ansprechendem Tenor als selbstgefälligen Schnösel.

Der Priester Raimondo wird von Tomasz Wija teils durch mitfühlende Güte, teils durch energisches Handeln charakterisiert. Seine Partie wird in dieser Inszenierung aufgewertet, weil das sonst nie gespielte große Duett zwischen ihm und Lucia vor dem Hochzeitsbild hier berücksichtigt wird. Die Partien der Alisa und des Normanno werden von Ann-Beth Solvang und Timo Schabel gut erfüllt. Ein Sonderlob gebührt dem klangvoll und intensiv singenden Chor in der Einstudierung von Markus Popp.

Die musikalische Leitung dieser ohne Striche gespielten Lucia liegt in den Händen von Vito Cristofaro, der sich einmal mehr als energiegeladener, umsichtiger Dirigent erweist. Er scheut mitunter nicht die knalligen Effekte, geht in Tempo und Dynamik hervorragend auf seine Sänger ein und sorgt für veritable Dramatik, etwa in dem hitzigen Sextett.

Wolfgang Denker, 9.12.2018

Fotos von Stephan Walzl

LA DAMNATION DE FAUST

Premiere am 20.10.2018

besuchte Aufführung: 30.10.2018

Videos beeinträchtigen die Wirkung der Musik

Traut man dem Zuschauer nicht mehr zu, sich zweieinhalb Stunden „nur“ auf die Musik zu konzentrieren? Oder hält man diese Musik für nicht stark genug, allein aus sich selbst heraus zu wirken? Das kann nicht sein, denn immerhin handelt es sich hier um La Damnation de Faust von Hector Berlioz, eines seiner prachtvollsten Werke. Warum also hat man sich entschlossen, die als konzertant angekündigte Aufführung mit einer Video-Installation von Christoph Girardet zu „bereichern“? Dabei werden auf der dreigeteilten Projektionsfläche anscheinend zufällig ausgewählte Schnipsel aus Spielfilmen, wissenschaftlich-technischen Lehrfilmen oder von Natureindrücken gezeigt, mal in Endlosschleifen, mal in Zeitlupe.

Wenn man das Programmheft liest, könnte der Eindruck entstehen, dass diese Videos aus reinem Selbstzweck gezeigt werden: „Nach der Dekonstruktion der ursprünglichen filmischen Zusammenhänge entstehen aus den unterschiedlich gearteten Fragmenten so neue Zusammenhänge. Bilder, die nach oder nebeneinander erscheinen, bilden Beziehungen zueinander aus. Diese sind jedoch nicht immer planbar und bisweilen unaussprechlich. Dies erschließt neue Bedeutungsräume und nicht selten auch eine neue Sicht auf das Ausgangsmaterial.“ Aha. Strömendes Wasser, Luftballons, Türschlösser, Astronauten, sich umkreisende Glühbirnen, farbige Kreise und vieles mehr sind da in permanenter Unruhe zu sehen.

Manche Videos haben zwar durchaus Symbolcharakter, manche auch direkten Bezug zum Text, wobei sie ihn dann aber nur banal verdoppeln. Nein - diese Videos bringen keinen Erkenntnisgewinn, dafür stören sie aber in ärgerlicher Weise die Konzentration auf das Wesentliche. Und das ist eben doch die wunderbare Musik von Hector Berlioz, die in dieser Oldenburgischen Erstaufführung in ganzer Pracht erkling.

Das Orchester sitzt im Graben, der Chor ist auf der Bühne postiert, davor stehen die Solisten an ihren Notenpulten. Vito Cristofaro führt das Oldenburgische Staatsorchester zu einer packenden und klanglich opulenten Wiedergabe. Hervorzuheben sind auch die solistischen Leistungen, etwa die der Oboe. Den bekannten Rakoczy-Marsch nimmt Crisofaro reißerisch-effektvoll, die dramatischen Momente werden intensiv gesteigert und der in voller Besetzung großartig singende Chor (Einstudierung von Markus Popp) sorgt für überwältigende Momente. Bei den Solisten ist vor allem der Bassist Kihun Yoon als Méphistophélès hervorzuheben. Er gibt der Figur wahrhaft diabolische Ausstrahlung und singt die Partie mit erzener Wucht. Sehr suggestiv gelingt sein ironisches Flohlied. Mit dunkel grundiertem Mezzo gibt Ann-Beth Solvang die Marguerite. Sie lässt ihre Stimme in makellosem Ebenmaß strömen und kann in „Meine Ruh’ ist hin“ den Aufruhr des Herzens dieser Figur bestens vermitteln.

Auch Jason Kim kann als Faust mit einer soliden Leistung überzeugen. Sein baritonal timbrierter Tenor hat eine gute Mittellage, wenn er ins Falsett geht, wird es allerdings etwas eng. Leonardo Lee ist mit seinem Lied über die „Ratt’ im Kellernest“ in der kleinen Partie des Brander zu hören, Alwin Köblinger gestaltet das Bass-Solo.

Wolfgang Denker, 31.10.2018

Fotos von Stephan Walzl

ORPHEUS IN DER UNTERWELT

Premiere am 10.10.2018

Der Olymp in Zeiten des Internets

Auf die Frage, was man bei seiner Inszenierung von Jacques Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ im Kleinen Haus des Oldenburgischen Staatstheaters erwarten könne, sagte Regisseur Felix Schrödinger: „Den Zuschauer erwartet all das, was man von einer guten Operette erwarten kann: Humor, schmissige Musik, Tanz, Erotik und - typisch für Offenbach - eine große Portion Gesellschaftskritik.“ Er hat nicht zuviel versprochen.

Die Gesellschaftskritik bezieht sich in dem Werk allerdings auf die Zustände zu Offenbachs Zeiten. Um sie in unsere Zeit zu transportieren, hat Schrödinger eine eigene Textfassung geschrieben, bei der das Internet mit Facebook und Twitter sowie die Boulevard-Presse eine zentrale Rolle spielen. Denn das sind die Medien, die heute die öffentliche Meinung bestimmen. Diese Öffentliche Meinung ist in Offenbachs Werk als Figur personifiziert. Hier tritt sie als Managerin von Orpheus, als Reporterin oder als Spielmacherin auf. Melanie Lang macht das souverän.

Die Handlung der Operette lässt Schrödinger dabei in seiner Version unangetastet. Die olympischen Götter bleiben auch bei ihm Götter. Aber das heutige Publikum soll sich wiedererkennen, wie das bei der Uraufführung 1858 in Paris im Théâtre des Bouffes-Parsiens auch war. Da eine Scheidung für einen Violinprofessor, der Orpheus bei Offenbach ist, heute kein Skandal mehr wäre, mutiert Orpheus bei Schrödinger zu einem Popstar wie David Garrett.

Kostüm und Maske unterstreichen das. Und als solcher muss er darauf achten, dass das liebgewonnene Bild des Publikums nicht beschädigt wird, damit es keinen Karriereknick bedeutet. Die Managerin verbietet die Scheidung, also wird Eurydike mit Hilfe von Pluto in die Unterwelt entsorgt. Aber da bricht ein Shitstorm los, dessen Auswüchse in Internet und Presse alle auf den Gazevorhang, hinter dem das Orchester postiert ist, projiziert werden (Bühne von Josefine Smid). „Fick dich“ oder „Du bist die nächste Leiche“ ist da zu lesen. Und auch die Presse-Schlagzeilen wie „Schnulzenfiedler tötet Gattin“ sind nicht zimperlich. Orpheus muss handeln. Leider haben auch die Götter, die ständig mit ihren Tablets hantieren, Interesse an dem Vorfall. Insbesondere Jupiter gelüstet es nach Eurydike und will ihr in Gestalt einer Fliege näherkommen. Und da kommt die von Schrödinger versprochene Erotik ins Spiel. Wenn Eurydike sich wollüstig auf dem Boden wälzt, wenn die (unsichtbare) Fliege ihr in den Ausschnitt krabbelt, sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Ansonsten ist aber in der Hölle zunächst Schluss mit lustig: Handy-Verbot und kein Internet. Dafür gibt es mit dem berühmten Höllen-Cancan eine ausgelassene Party, bei der alle Hemmungen fallen. Die Öffentlichkeit ist ja ausgesperrt. Am Ende, wenn Orpheus widerwillig seine Eurydike aus der Unterwelt führt, bricht er das Verbot, sich umzudrehen. Nicht, weil er nach Eurydike schauen will, sondern weil ein Handy klingelt. Modern times.