NEUE BÜCHER

KAROL BERGER: JENSEITS DER VERNUNFT. FORM UND BEDEUTUNG IN WAGNERS MUSIKDRAMEN

Wirklich wichtig: ein neues Wagner-Buch

Erst kürzlich behauptete Elisabeth Fuchshuber-Weiß in ihrem Buch über die NS-Geschichte des Münchner Wagner-Verbands, dass die Thesen zur Form Richard Wagners, die Alfred Lorenz vor bald 100 Jahren in seinen Analysen der reifen Opern Richard Wagners aufstellte, umstandslos mit dem NS-Ordnungs- und Führerprinzip verbunden werden könnten. Alfred Lorenz hatte es unternommen, dem Vorwurf der Formlosigkeit in Wagners Werken mit einer genauen Betrachtung eben jener von ihm, Lorenz, entdeckten Formen entgegenzutreten. Lorenz‘ Abhandlungen waren lange Zeit das non plus ultra der musikwissenschaftlichen Wagner-Forschung, bis Carl Dahlhaus, der wie kein zweiter die deutsche Musikwissenschaft nach dem 2. Weltkrieg prägte, die vermeintlichen Nachweise cum grano salis als haltlos abtat. Lorenz hatte das „Geheimnis der Form“ nämlich nicht in den großen, akt- und werkbildenden Strukturen, sondern in den kleinsten „Perioden“ ausgemacht, die allzu oft völlig willkürlich mit den tatsächlichen Befunden umsprangen. Doch obwohl Dahlhaus sich außerordentlich oft mit Wagners Formen und seiner Kunst, sein Material auszubreiten, befasste, verblieb auch er meist im Mikro-Bereich; selten genug, dass er eine ganze Szene interpretierte.

Die Aufgabe, die Großform bei Wagner herauszuarbeiten und auf die Dramaturgie der einzelnen Werke zwischen dem Ring und dem Parsifal zu beziehen, wurde erstaunlicherweise noch nicht übernommen – bis Karol Berger, einstiger Lehrstuhlinhaber in Stanford, 2016 sein opus magnum vorlegte. Beyond reason: Wagner contra Nietzsche liefert tatsächlich, trotz einzelner Werke wie Heiko Jacobs profunde Arbeit zur Architektur des Parsifal, die erste wirkliche Zusammenschau, die die Rede vom „Gesamtwerk“ Richard Wagners nicht als hohle Formel erscheinen lässt. Gewiss: der Wagnerianer weiß, wenn er nicht ganz uninformiert ist, wieso die Meistersinger auf Tristan folgten und, im zielgerichteten Sinne, vielleicht folgen mussten, und welche dialektischen Bezüge es zwischen dem Ring und dem Parsifal gibt. Wie sich Form und Inhalt (oft) entsprechen, welche geistesgeschichtlichen Hintergründen die einzelnen Werke grundieren: auch das weiß man, aber so genau, so problemorientiert und kritisch, dabei immer ausgewogen zwischen Skepsis und Bewunderung changierend, hat das noch kein Autor zwischen zwei Buchdeckel gelegt. Als wäre dies noch nicht genug, nahm sich Berger zum Zweiten vor, „die ideologische Bedeutung von Wagners Dramen vor den Hintergrund der Weltanschauungen seiner Zeit zu stellen und seine Werke insbesondere mit Nietzsches Kritik zu konfrontieren“. Auch dies klingt – schon im Hinblick auf die existierende Wagner-Nietzsche-Bibliothek - im ersten Moment nicht erschütternd neu, aber es ist erstaunlich, mit welcher Klarheit Berger im Schnelldurchlauf Kants und Hegels Thesen darstellt und Wagner mit Nietzsche konfrontieren kann, um Wesentliches über den Dichtermusiker wie über den Philosophen zu sagen, die sich zeitweise in Einem trafen: einer Ideologie, oder besser: einer Ideologie, die man nur noch in historischer Perspektive verstehen sollte. Dies verschlägt sogar dann nichts, wenn man weiss, dass sich die menschliche Beziehung zwischen Nietzsche und Wagner ein wenig anders darstellte, als es Berger suggeriert (ich empfehle nachdrücklich die Lektüre von Manfred Egers Standardwerk zur biographischen Beziehung zwischen den beiden Größen). Seine konzise Sicht auf Nietzsche contra Wagner, dem Propagandisten des antichristlichen „Übermenschen“ und dem chrsitlich beeinflussten Bühnenweihfestspiel-Komponist, bleibt davon unberührt.

Um das Hauptergebnis vorwegzunehmen: Berger zeigt, dass sich Wagner, unterm Strich, selbst bei seinen reifen Werken öfter auf traditionelle Formen (wie Arie, Ariette, Lied, Duett mit Cantabile und Cabaletta) stützte, als man es gewöhnlich wahrnimmt. Mag sein, dass Bergers Formanalysen, die auch zwischen einzelnen Werken vermitteln (das ist einer ihrer Witze), angesichts der differenzierten Verläufe gelegentlich, und auch dies nur auf den ersten Blick, pauschal wirken. Er ist ehrlich genug, um einzugestehen, dass ein Duett, wie im zweiten Tristan-Akt, unterbrochen werden kann, ohne seine generelle Duetthaftigkeit zu verlieren. Zugrunde liegt die Überzeugung, dass erst ein Blick auf die durch die traditionellen Strukturen ermöglichten Großformen „Erkenntnisse über die dramatischen und philosophischen Implikationen seiner Werke“ ermöglichen. Auf deutsch: Die Meistersinger repräsentieren in ihrer genauen Form die Vermittlung von Tradition und Innovation, während ein auf tödliche Transzendenz gepoltes Werk anderen Formgesetzen gehorcht, ja gehorchen muss. Noch in den dialogischen Partien des Musikdramas vom Ring herrscht, unterm Strich, die „solita forma“, die wir v.a. aus der italienischen Oper und ihren Nachahmern kennen. So kann der gesamte erste Akt der Walküre als eine einzige Opernszene gelesen werden, ohne dass dem Werk ideologisch Gewalt engetan wird – wird auch die Form entschleiert, so bleibt doch der Respekt vor dem Genie eines Komponisten, dem es gelang, äußerst große Verläufe mit vergleichsloser Sicherheit zu bauen.

Im traditionellen Sinne ist, überspitzt gesagt, Rossini gar nicht so weit von Wagner entfernt - weder im musikalischen noch im theatralischen Sinn, wie es denn auch zu den Vorzügen des Bandes gehört, den Musiker Wagner zugleich als Theaterautor und Dramatiker wahrzunehmen: eine Eigenschaft, die Dahlhaus und Lorenz gänzlich abging (womit sie Wagner, man kann‘s nicht anders sagen, strikt verfehlten). Und so, wie Wagner von Feuerbach zu Schopenhauer überlief, bevor er im Parsifal einen Abschluss seiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit den geistigen Strömungen seiner Zeit fixierte, folgen die Werke in ihrer Musik den Interessen, die der Ideologe Wagner gerade verfocht; der Abbruch des Ring-Projekts nach dem zweiten Siegfried-Akt und die „Einschübe“ von Tristan und Meistersinger sind ja kein Zufall. Faszinierenderweise stellt Bergers Nietzsche-Kritik hier keinen Appendix dar. Immer wieder wird klar, wieso dessen (völlig irriger) Hinweis auf den „Miniaturisten“ Wagner das Sprungbrett für eine Analyse der äußerst souverän gehandhabten Großform der Werke abgibt, die sich nicht in der Deutung der wagnerschen Erinnerungsmotive oder einzelner harmonischer Beobachtungen (wie dem in jedem – dem dramatischen wie dem musikalischen - Sinne spannenden Tritonus im Ring) erschöpft. Dass sich die Kritik, etwa an der „auffallend verzerrten“ Schlussszene des Siegfried oder an der lebensverneinenden, dabei schwammig bleibenden Tendenz des Tristan, nicht wie die negative Eloge eines Wagnergegners, sondern wie ein Ringen um Verständnis liest, gehört bei Berger zum sauberen Handwerk. Die Kritik am Tristan folgt allein der Analyse der verschiedenen „Achsen“ auf dem Fuß: der „lyrischen“, der „narrativen“, dem „orchestralen“ – und alle diese Stränge vermitteln in erster Linie dramatische Kernpunkte. Ebenso originell scheint mir die Beobachtung, dass das Orchester zumal im Tristan, viel weniger – im Sinne des antiken Chors, der gewöhnlich und auch von Wagner selbst mit seinem Orchester verglichen wird – Kommentarfunktion hat als Figurendenken und -fühlen ausmalt.

Das Buch böte selbst jenem Leser schon Wesentliches, der „nur“ die Schlusskapitel der einzelnen Ring-, Tristan-, Meistersinger- und Parsifal-Aufsätze lesen würde. Berger nimmt den jeweiligen „Mythos“ unter die Lupe, kritisiert ihn auf hohem Niveau und findet schließlich, ganz wie Wagner selbst, im Parsifal mit seiner Mitleidsethik die Lösung jener ideologisch belasteten Revolutions-, Nations- und Liebesvisionen, die Wagner auch heute noch, liest man nur seine Stücktexte und Aufsätze, für viele Interpreten so problematisch machen. Man könnte einiges anders deuten, etwa im Nationaldiskurs der Meistersinger eine völlig normale Taktik sehen, sich im Konzert der gerade entstehenden Nationen mit friedlichen Kulturmitteln einen Platz an der Sonne zu reservieren, aber die Tatsache, dass Wagner mit seiner Verdammung aller realen Politik und dem Putsch des einstigen Verfassungsverteidigers Hans Sachs, nicht zuletzt mit einigen Elementen der Schlussrede die Möglichkeit verteidigte, im Irrationalen die Lösung für alle Probleme dieser Welt zu sehen – diese Tatsache macht das Werk, zumindest auf seiner Schlussrunde, zu einem kritikwürdigen. Man könnte schließlich einwenden, dass Parsifals Mitleidsethik verbunden ist mit dem Ausschluss der Frau aus dem Männerbund und einer höchst seltsamen, sexuell verschmutzten Blut- und Schuld-Mystik – dass der tumbe Tor und spätere Gralskönig Werte anzubieten hat, über die zu streiten sich lohnt, wird davon nicht beeinträchtigt. Mag sein, dass von Wagner zu Hitler der Weg nicht ganz so kurz ist, wie es seine Ankläger behaupten – gleichzeitig, Berger kann das gut begründen, trennen den Musikdramatiker und den Diktator einige gewichtige Denkmuster. Dies nur zur Beruhigung für jene Leser, die in der Kritik an Wagners Totalitarismus sogleich einen Reflex sehen, Wagner zum alten Eisen der Ideologiegeschichte zu legen.

Bergers Zauberwort heisst: Differenzierung. Wie auch immer man den Parsifal inhaltlich im Licht des gesamten Werks beurteilen mag: die Idee, Nietzsches z.T. unsinnige Wagner-Sicht mit einer Konfrontation des späten Philosophen und des alten Komponisten zu korrigieren, ohne Wagners Erlösungswahn und -theater, das Nietzsche sehr genau betrachtet hat, ad absurdum zu führen, ist so gelungen wie seine panoptische Sicht auf die Werke, die Wagner seit dem Ring geschrieben hat. Er schrieb damit ein Buch für Anfänger und für Fortgeschrittene: für die, die es genau wissen wollen, und für die, die sich erstmals für Wagners Denken und die Fage, wie er es denn gemacht habe, interessieren – immer in Blick auf das Wesentliche, die Entsprechung von Musik und Drama, von Klang und Theater, das vom zeitgeschichtlichen Hintergrund nicht trennbar ist, so weit es auch von den zeitgenössischen Opern entfernt ist und/oder scheint.

Mit einem Wort: Ein sehr wichtiges, grundlegendes Buch – und gut lesbar ist es auch noch.

Karol Berger: Jenseits der Vernunft. Form und Bedeutung in Wagners Musikdramen. 539 Seiten. Metzler / Bärenreiter, 2021. 49,99 Euro.

Frank Piontek, 04.10.2022

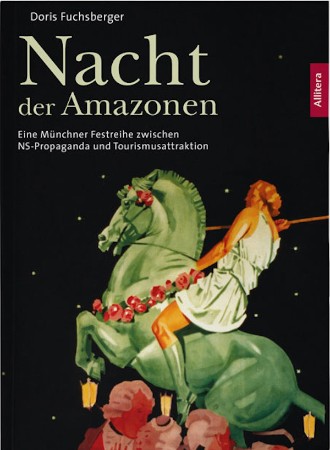

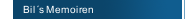

NACHT DER AMAZONEN

In der politisch überaus korrekten Geschichte der Bayerischen Staatsoper vor und nach 1945, die 2017 unter dem Titel Wie man wird, was man ist 2017 herauskam, kommt sie seltsamerweise nicht vor, obwohl die Autoren mit ihr noch zusätzlich hätten „beweisen“ können, dass damals alles, aber auch wirklich alles schlecht war an und in der Staatsoper, getreu dem Motto: Es gibt kein richtiges Leben im falschen. Dabei haben sich immer wieder bekannte und beliebte Künstler der Münchner Oper an der Nacht der Amazonen beteiligt, die genau viermal, in den Sommern der Jahre 1936 bis 1939, an der Isar über die Bühne ging.

Die Historikerin Doris Fuchsberger war die erste, die sich intensiv in das fast vergessene Kapitel der Münchner Festkultur hineinkniete und einen Band vorlegte, der nicht mit Materialien, Fotos und Texten, nicht zuletzt mit Zeitzeugenaussagen geizt. Fuhr Hitler auch lieber zu den zeitgleich veranstalteten Bayreuther Festspielen, weil ihn das Spektakel mit den nackten Frauen und Männern, die als Amazonen und lebende Statuen im Park von Schloss Nymphenburg aufzutreten hatten, vermutlich genierte, so verbanden sich in der Amazonennacht zugleich ideologische, wirtschaftliche wie künstlerische Motive – denn genau betrachtet, erwuchs die show aus einer langen Tradition. Höfische Barockdivertissements, Hofreitschule, Revue (mit Musik- und Gesangseinlagen), das waren die Elemente einer Festreihe, die als Höhepunkt der „Rennwoche Riem“ sowohl den München- und Oberbayern-Tourismus ankurbeln als auch die Präpotenz der Machthaber ins rechte Licht setzen sollte. Letzteres darf man übrigens wörtlich verstehen, denn die Licht-Installationen, die, profitierend vom gleichzeitigen Rüstungsaufbau, von Jahr zu Jahr aufwendiger und teurer wurden, unterstützten eine stundenlange Suite von Kampfspielen, Aufzügen und Szenen, die von einem Feuerwerk gekrönt wurden. Mittendrin: Hans Hermann Nissen, Erna Sack, Julius Patzak, also erste Namen der Staatsoper, die die „Frivolitäten“ mit ihren Einlagen gleichsam veredelten. Die shows boten Vieles: nackte Körper und „klassische“ Musik (Nissen durfte, warum auch immer, den Pagliacci-Prolog singen), Ballette (u.a. Mozarts Les petit riens), „schneidige“ (wie man damals sagte) militärische Auftritte, pseudo-barocke Szenen und Rokoko-Bilder. Man setzte bei allem auf absolute Popularität, die höher wog als eine völlig konsistente Dramaturgie – letztere aber lief darauf hinaus, den „schönen“ und „starken“ deutschen Menschen der Gegenwart zum Maß aller Dinge zu erklären. Um die dekadenten absolutistischen Fürsten als solche, und als zurecht überwundene, zu zeigen, mussten allerdings alle Zaubermittel historischer Ausstattungen angewendet werden – abgesehen davon, dass man die Bauherren des Schlosses, an dem die Nacht gerade stattfand, schon aus lokalpatriotischen Gründen nicht allzu sehr abwerten konnte.

Möglicherweise wäre die Nacht der Amazonen, die – die Autorin kann das sehr schön demonstrieren – die jahrzehntealte Geschichte des Münchner Faschings und vergleichbarer Ball-, Abend- und Nachtveranstaltungen als Höhepunkt des „Münchner Festsommers“ auf äußerst pompöse Weise fortsetzte, nicht mehr als ein mehr oder weniger geschmackvolles „event“ gewesen, wären die Veranstalter der Festreihe nicht skrupellose Nutznießer und Täter des Regimes gewesen, unter denen sich besonders Christian Weber, eine der übelsten Münchner Nazi-Figuren, hervortat, dem es auf zweierlei ankam: auf nackte Frauen und Pferdedemonstrationen. Mit im Spiel waren auch die Künstler; die Güntherschule, gegründet von Dorothee Günther und Carl Orff, und die aus dem Ausdruckstanz der 20er Jahre kommende Choreographin Hertha Meisenbach zeigen, dass die Moderne im Fall des NS-Regimes nicht vor Gebrauch schützte. Doris Fuchsberger hat im Anhang des Buchs nicht allein die Politprominenz, sondern auch die Künstler in kleinen biographischen Kapiteln charakterisiert, denen die Nacht der Amazonen ihre Form verdankte. Nicht zu vergessen: bis hinunter zum Statisten dienten viele Beteiligte als Bluthunde des Regimes: als Wachleute im nahen KZ Dachau, später in Polen, wo sich der für die Pferde zuständige Hermann Fegelein als Massenmörder betätigte, während Albert Reich, der künstlerische Leiter der Feste, SA-Mitglied gewesen war und 1930 eine NSDAP-Ortsgruppe gegründet hatte. Nur Paul Wolz, Inhaber des Deutschen Theaters, der als Theaterfanatiker mitmachte, war nie ein vollkommen anerkannter Teil des Systems. Dafür waren seine verwandtschaftlichen Beziehungen für die Nazis einfach zu unsicher.

Fuchsberger hat mit ihrem Buch eine reich bebilderte, von historischen Daten flankierte Theater-Kulturgeschichte vorgelegt, die nicht allein ein fast unbekanntes Ereignis rekonstruiert. Sie konnte zeigen, wie alles mit fast allem zusammengehört: die Münchner Kunstgeschichte (mit Franz Stucks Amazonenskulptur an der Spitze), die Münchner Vergnügungskultur, Hitlers Forcierung Münchens als „Hauptstadt der deutschen Kultur“, die damit zusammenhängenden privaten und öffentlichen Interessen eines Christian Weber, der München zur Hauptstadt des Pferdesports machen wollte, Fremdenverkehrswerbung, Politpropaganda, ästhetische Machtdemonstrationen und Ideen zur Förderung eines „reinen“ deutschen Sexuallebens im Zeitalter der sog. Arterhaltung – nicht zuletzt die Arbeit von Staatsopernsängern, die schon damals außerhalb ihres Hauses attraktive Auftrittsmöglichkeiten suchten. Es scheint nicht leicht, der Nacht der Amazonen völlig gerecht zu werden, auch wenn Doris Fuchsberger sie im Kontext zur Münchner Kultur-, der Sport- und der NS-Geschichte sehr facettenreich beschrieben und gedeutet hat. Am Ende muss man sie wohl als das lesen, als was sie intendiert war: als touristisch ausschlachtbares gigantisches Propaganda-Fest eines sportlich inspirierten NS-Variétes, das seine Unschuld spätestens in jenem Augenblick verloren hatte, als die ersten SS-Reiter in das Nymphenburger Parterre einritten.

Und wenig später genoss man Leoncavallo.

Doris Fuchsberger: Nacht der Amazonen. Eine Münchner Festreihe zwischen NS-Propaganda und Tourismusattraktion. Allitera Verlag, 242 Seiten, 130 Fotos.

Frank Piontek, 12.9. 2022

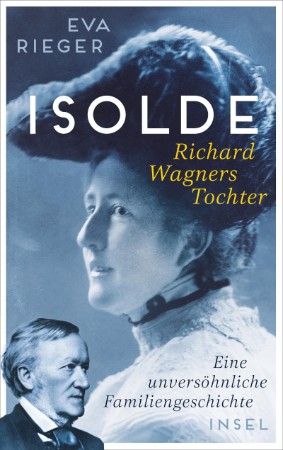

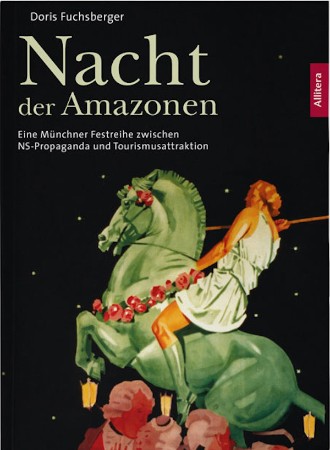

Tochter und Frau: Isolde Wagner

Über die Mutter erschien gerade eine wertvolle, von Sabine Zurmühl geschriebene Biographie, über den Bruder Siegfried gibt es schon viel, Blandine wurde vor ein paar Jahren immerhin ein Roman gewidmet, selbst über die uneheliche Tochter ihres Mannes, die spätere Chanteuse Eva Busch, gibt es ein autobiographisches Buch. Nur die Schwester Eva und sie haben bislang noch keine größere Lebenserzählung bekommen, obwohl sie gewiss nicht die unbekannteste Frau des Wagner-Clans ist. Sie blieb, Ironie des Schicksals, wohl nur deshalb im Gedächtnis, weil sie 1914 im berüchtigten Beidler-Prozess vor Gericht unterlag, als es galt, ihre Identität als Tochter Richard Wagners und eben nicht als Spross der von Bülows juristisch zu fixieren. Eva Rieger hat sich nun der ersten Wagner-Tochter gewidmet, nachdem in Die Beidlers, in Oliver Hilmes‘ Cosimas Kinder und der Veröffentlichung der ihrem Papa geschenkten Rosenstock-Bilder der jungen Dame schon Wesentliches, wenn auch interpretatorisch manchmal Anderes zu erfahren war. Um unser Bild der zwischen Konvention und Eigensinn changierenden Frau scharf zu stellen, hat Eva Rieger viele neue private Quellen, zumal aus dem Besitz der Enkelin Dagny Beidler, und öffentliche Texte, also Zeitungsberichte, ausgewertet. Interessant dürfte, soweit es die Kunst und das Kreative betrifft, v.a. der Hinweis auf Isolde Wagners künstlerische Tätigkeiten sein, die gezielt nicht gefördert wurden, wenn auch 1883 ihre Kostümentwürfe zum Parsifal ausgeführt wurden. Damit hat es sich allerdings auch schon. Die Tochter Cosima Wagners stand lebenslang unter dem Zwang ihrer Mutter, ihres Bruders, des Thronfolgers, und des Schwagers H.S. Chamberlains, indem sie in böseste, sie selbst schwer schädigende Erbschaftskämpfe hineingezogen wurde, in denen ihr Ehemann die Hauptrolle spielte. Das Buch müsste daher korrekt „Isolde Wagner und Franz Beidler“ heißen, denn über weite Strecken ist, und das ist gut so, von ihrem Mann, dem Dirigenten, die Rede, der, so genau las man‘s hierzulande noch nirgends, in Spanien, Portugal und England Erfolge feierte und in Barcelona erstmals den Parsifal, den Ring und – was die Wahnfriedler zusätzlich schockieren musste – dort auch Salome dirigierte. In Zürich brachte er den Tristan auf die Bühne: auch dies mit gutem Erfolg. Zu den Pluspunkten der Doppelbiographie gehört daher das gesamte Material, das die Biographin in spanischen, portugiesischen und englischen Periodica fand, die unser Bild von der ausländischen Wagner-Rezeption um 1900 en detail erweitern und den Musiker als das zeigen, als was er damals galt: als honorig und künstlerisch integer. Wahnfried aber setzte ein Bild in die Welt, das jahrzehntelang sein Porträt bestimmte.

Der Rest ist feministische Gesellschaftsgeschichte mit Einblicken in ein Zeitalter, in dem eine Isolde Wagner auf verlorenem Posten stand, wenn sie in eine kreuzkonservative Familie hineingeboren wurde. Den Konflikt zwischen Beidler und Siegfried Wagner sieht Eva Rieger daher auch als Teil eines Gesamtkonflikts zwischen Aufklärung und Finsternis, geschlechtlicher Selbstbestimmung und Reaktion – dass Siegfried Wagner und nicht der Ehemann der ungelernten Tochter Isolde im Kampf um das „Erbe“ gefördert wurde, solange der Bruder keinen weiteren Erben produziert hatte, verstand sich angesichts von Cosima Wagners Anbetung ihres Sohns allerdings von selbst. Als er Winifred zur Frau machte und in Kürze mehrere Kinder zeugte, war der Kampf schließlich auch biologisch entschieden.

So gesehen, standen die Beidlers immer auf verlorenem Posten – die Tochter konnte da nur Opfer sein, auch wenn sie es, anders als ihre Schwester und Halbschwestern, bisweilen wagte, der Mutter offen zu widersprechen, wenn diese wieder einmal nach ihrer Meinung „Unsinn“ sprach. Was Eva Rieger auf einer Quellenbasis, die manchmal in eine eher banale Tiefe geht, auch wenn die Briefkultur Isolde und Franz Beilders bewundernswert ist, was der Autorin also gelang, war auf jeden Fall eine Ehrenrettung Isolde Wagners, die dem zumal von Oliver Hilmes aufgestellten Popanz einer arroganten Frau vehement widerspricht. Sichtbar wird eine Frau, die, nicht allein im väterlich ererbten unkontrollierten Geldausgeben, die Freiheit liebte aber nicht die Freiheit besaß, sie wirklich umzusetzen. Um dies zu zeigen, brachte Eva Rieger freilich viele Informationen bei, die oft Hintergrund sind, aber die Titelfigur nicht wirklich betreffen, auch wenn sie durch die historische Kontextualisierung gerechter beurteilt werden kann. So wurde das Buch über weite Strecken zu einer durchaus spannenden Geschichte über die Festspiele um 1900, über den „Kampf zweier Welten um das Bayreuther Erbe“, wie des Bayreuther Chorleiters Julius Knieses Kampfschrift damals hieß.

Ohne Beidler, Franz wäre diese Biographie also wesentlicher dünner ausgefallen. Isolde Wagner-Beidler bleibt, trotz neuer Quellen, die Tochter und die Frau zweiter bedeutender Männer.

Eva Rieger: Isolde Wagner. Richard Wagners Tochter. Insel Verlag, 2022. 346 Seiten, 27 Abbildungen.

Frank Piontek, 2.9. 2022

Verführung durch Musik

Wer denkt nicht an Klingsors Zaubergarten, an die schönen Blumenmädchen, an Kundrys sündigen Kuss, wenn er den Titel Parsifals Verführung liest, und wer hat nicht bei einem Verfassernamen wie Laurence Dreyfus das Schicksal des gleichnamigen zu Unrecht beschuldigten französischen Offiziers vor Augen? Wenn dann noch vom Cover ein Gesicht mit verzerrten Zügen wie das eines E.T.A. Hoffmann nach dem Besuch von Lutter & Wegner guckt, ist die Verwirrung vollkommen. Es geht aber weder um die Verführung von Parsifal, noch um Spionage oder nächtliche Gelage, sondern um die Umgarnung des jüdischen Dirigenten Hermann Levi durch Richard Wagner, der ihn für die Uraufführung seines Bühnenweihfestspiels in Bayreuth und zum Übertritt zum christlichen Glauben bewegen wollte. Ersteres gelang ihm, letzteres nicht.

Wer denkt nicht an Klingsors Zaubergarten, an die schönen Blumenmädchen, an Kundrys sündigen Kuss, wenn er den Titel Parsifals Verführung liest, und wer hat nicht bei einem Verfassernamen wie Laurence Dreyfus das Schicksal des gleichnamigen zu Unrecht beschuldigten französischen Offiziers vor Augen? Wenn dann noch vom Cover ein Gesicht mit verzerrten Zügen wie das eines E.T.A. Hoffmann nach dem Besuch von Lutter & Wegner guckt, ist die Verwirrung vollkommen. Es geht aber weder um die Verführung von Parsifal, noch um Spionage oder nächtliche Gelage, sondern um die Umgarnung des jüdischen Dirigenten Hermann Levi durch Richard Wagner, der ihn für die Uraufführung seines Bühnenweihfestspiels in Bayreuth und zum Übertritt zum christlichen Glauben bewegen wollte. Ersteres gelang ihm, letzteres nicht.

Wenn das Buch also mit einem „er“ beginnt, sind weder Parsifal noch Richard Wagner gemeint, sondern Levi, außer ihm gibt es eine zweite „Heldin“, die Frauenrechtlerin Anna Ettlinger, die ihren alten Freund Levi aufsucht, um mit ihm über eine Biographie, die sie schreiben will, zu sprechen. Die ihr gewidmeten Kapitel sind nach den Tagen des Aufenthalts im Hause Levi durchnummeriert, die mit Levi im Mittelpunkt tragen als Kapitelüberschriften Jahreszahlen. Der Autor ist bisher nicht als Romanschriftsteller bekannt, sondern vor allem als Gambenspieler und als Gründer und Leiter der Musikgruppe Phantasm, zudem als Musikhistoriker, verfasste unter anderem Bücher über Bach und Wagner.

Das nun erschienene Buch wird als Roman bezeichnet, auf der Rückseite des Bandes gleich doppelt sogar als Wagner-Roman beworben, was es nicht ist, hat aber durchaus halbdokumentarischen Charakter oder gibt sich als historisch getreu aus, so durch immer wieder eingestreute Briefe zum Beispiel des Freundes Brahms oder des Lehrers Lachner, deren beider Freundschaft Levi seiner Verehrung für nicht nur Wagners Musik , sondern auch für den Maestro selbst opferte. Eine tiefe Verwurzelung des amerikanischen Autors, der mittlerweile in Berlin lebt, in der deutschen Kultur, wie viele Zitate Hölderlins, Novalis‘ oder von Platens beweisen, ist verbunden mit Verbitterung über die antisemitischen Schriften Wagners und Spott über dessen menschliche Schwächen, doch spielt der Komponist eher indirekt eine Rolle in dem Buch, in dem auch gewisse Aspekte jüdischen Lebens in Deutschlands durchaus kritisch gesehen werden. Manchmal erweckt der Autor den Eindruck, er wolle seinen Leser durch die Ausbreitung von Kenntnissen über das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts geradezu überwältigen. Eine bedeutende Rolle spielt, und da tritt Fiktion in den Vordergrund, die Homosexualität, die in Bezug auf Levi und Brahms nur in einem Traum des Ersteren und da mit Problemen behaftet erscheint, da der eine beschnitten ist, der andere jedoch nicht, oder im Verhältnis zwischen Levi und seinem Masseur und Diener, das ausgerechnet nach der einzigen Liebesnacht mit Anna Ettlinger dieser offenbar wird. Da Siegfried Wagner in der vom Autor beleuchteten Zeit noch ein Kind war, gibt er für dieses Thema wenig her, auch wenn seine späteren Betreuer, der Bühnenbildner für den Parsifal und dessen italienischer Freund, bereits eine Rolle spielen.

Über die Musik Wagners wird wenig gesagt, was wohl der Gattung Roman geschuldet ist, der Verzicht auf eine chronologische Gliederung und auf die strenge Bindung an einen einzigen Romanhelden, nämlich Levi, bringen Abwechslung, aber auch eine gewisse Unruhe in das Werk.

Das Buch wurde von Wolfgang Schlüter übersetzt, dem man Sorgfalt und die Nähe zum Autor unterstellen möchte, so dass manche den Kitsch nicht nur streifende Äußerung, manche gewagte Formulierung nicht ihm anzulasten, ja vielleicht vom Autor so und so wirkend gewollt ist. „Schmälen“ sollte man allerdings nicht für schmähen halten, „Beseelung“ nicht „über Gesichtszüge huschen“ und der „nächtliche Schoß des Verlangens“ lieber verschlossen bleiben. Und als erfahrener Musiker hörte Levi sicherlich im Lohengrin-Vorspiel mehr als „ungezwungene Schönheit“, fand das Vorspiel zu Tristan nicht nur „erstaunlich“ und Auszüge aus dem Ring nicht nur „unwiderstehlich“. Aber es handelt sich ja nicht um eine wissenschaftliche Abhandlung, sondern um einen „Roman“.

Wer, dem Titel glaubend, etwas über Parsifal oder Wagner erfahren will, dürfte enttäuscht sein. Wen Hermann Levi und die Möglichkeiten jüdischen Lebens im Deutschland des späten 19.Jahrhunderts interessieren, kann sich auf eine spannende Lektüre gefasst machen.

Faber & Faber 2022, 220 Seiten

ISBN 978 3 86730 226 5

23.08.2022 / Ingrid Wanja

SABINE ZURMÜHL: COSIMA WAGNER. EIN WIDERSPRÜCHLICHES LEBEN

„Cosima war keine Heerruferin für ein Befreiungskonzept für Frauen, schon gar nicht konkret eine Sprecherin für ihr Geschlecht und dessen Emanzipation. Und dennoch steht Cosima Wagner in ihrer Zeit mit all den Ungehorsamkeiten, persönlichen Befreiungsschlägen, ihrer Selbstverantwortung, ihrer Ungebundenheit bei gleichzeitiger Bindungsleidenschaft, ihrer Selbständigkeit, ihrer Hartnäckigkeit und ihrer unbeirrbaren Klarheit als Person des öffentlichen Interesses für ein provokantes und auf ihre Weise selbstbestimmtes Leben jenseits vorgegebener Regeln und Normen.“

Das eben meint der Untertitel des anzuzeigenden Buchs: „Ein widersprüchliches Leben“. Denn Cosima Wagner verstehen heißt: die Spannungen ihrer Existenz so wahrzunehmen, dass eine Betrachtung des immerhin fast ein ganzes Jahrhundert währenden Lebens sine ira et studio erst möglich wird. Kaum eine Biographin ist dafür so prädestiniert wie Sabine Zurmühl. Vor bald 40 Jahren veröffentlichte die taz-Autorin und Mediatorin ein kleines, doch ergiebiges Buch über die Beziehung von Wotan zu Brünnhilde, gespiegelt am eigenen Vater-Tochter-Verhältnis der Autorin, wobei man damals schon merkte, dass scharfsinnige Beobachtungen einer Feministin sich gut mit einem gerechten Blick auf schwierige Familien- und Geschlechterverhältnisse vertragen. Cosima Wagners Leben war voller Schwierigkeiten; es waren Schwierigkeiten jener Art, die vielleicht nur wirklich bedeutenden und das Jahrhundert „auf ihre Weise“ prägenden Menschen begegnen. Man mag einwenden, dass es schon genügend Bücher über Cosima Wagner gäbe, wobei sich die Biographie von Oliver Hilmes als Verkaufsschlager erwies. Vergleicht man das neue mit dem etwas älteren Buch, fällt sogleich ein markanter Unterschied ins Auge. Es ist ein Unterschied ums Ganze: Wo Hilmes als bloßer Historiker sein biographisches Objekt von außen taxiert, geht Sabine Zurmühl - soweit es überhaupt möglich ist, sich einer historischen Figur aus der bloßen Quellenkenntnis anzunähern – ins Innere der Gestalt, untersucht Motivationen und Gründe, historisiert die Beschriebene mit dem Rüstzeug der gegenwärtigen Bewusstseinslagen, ohne doch je zu vergessen, dass Cosima Wagner aus ihrer Zeit und ihren unverwechselbaren Befindlichkeiten und Voraussetzungen, ihren Vorlieben und Abneigungen heraus verstanden werden muss. Sie nennt ihre 33 Kapitel „biographische Skizzen“, wobei denn doch am Ende eine Lebensbeschreibung heraus kommt – eine thematisch konzentrierte, die sich an einzelnen markanten Haltepunkten inniger aufhält als Hilmes, dem es in erster Linie auf die Nachzeichnung der Ereignisse ankam.

Sabine Zurmühls Buch aber ist einfach spannender.

Es ist spannender, weil der Untertitel mehr ist als ein Versprechen. Cosima Wagner hat ein Leben geführt – und sie hat es „geführt“ -, das so selbstbestimmt wie abhängig war, soweit es das Leben mit und nach Richard Wagner betraf, in dem sie ihren Lebensmenschen traf, nachdem die Ehe mit Hans von Bülow schon schnell aus leicht nachvollziehbaren Gründen gescheitert war. Sabine Zurmühl urteilt nicht; sie breitet das Material aus, um sich ihre eigenen Gedanken über ein exzeptionelles Frauenleben des 19. Jahrhunderts zu machen, das Licht- wie Schattenseiten kannte. Wird Cosima Wagners bekannter Antisemitismus genau analysiert, gerät auch der monumentale Briefwechsel mit Hermann Levi in ein Kapitel, dessen Widersprüchlichkeit zwischen Abstoßung und Anziehung, Sympathie und Verstörung, kaum auflösbar ist (Stephan Mösch hat in seinem Parsifal-Buch das Verhältnis zwischen Cosima Wagner und dem Dirigenten viel rigoroser und einseitiger beurteilt, wo Eindeutigkeit kaum gegeben ist). Besonders faszinierend wird die Lektüre dort, wo alte Gewissheiten mit genauen Quellennachweisen über den Haufen geworfen werden: dass Cosima Wagner die Festspielästhetik über die Laufzeit ihrer Herrschaft auf dem Grünen Hügel petrifiziert habe, ist eine Legende, die spätestens seit Fabian Kerns Buch über die Bayreuther Bühnenmaler, die Coburger Gebrüder Brückner, revidiert gehört. Sabine Zurmühl widmet dem fundamentalen Thema „Festspielleitung, Regie, Ausstattung“ einen Raum, den man bei Hilmes vergeblich sucht – als sei die jahrzehntelange künstlerische Arbeit Cosima Wagners vernachlässigenswert. Das Gegenteil ist der Fall, Sabine Zurmühl zeigt, warum dies so ist: weil Cosima Wagner den Widerspruch aus der Ablehnung der krassen Moderne und dem Bewusstsein, dass stilistische Änderungen an Wagners Inszenierungen auf mehreren Ebenen (der Optik, der Gestik) vorgenommen werden müssen, auf ihre Weise bravourös bewältigte. Nichts davon bei Hilmes, viel darüber bei Zurmühl, die auch begriffen hat, dass Cosima Wagner – als Autorin und Übersetzerin – eine Figur der Literaturgeschichte ist.

Bemerkenswert ist schon die Aussage, dass Wagner ein Genie war. Damit ärgert die Autorin, mit gutem Recht, all jene Musik- und Kulturwissenschaftler, die das Genie zugunsten eines diffusen „Autor“-Begriffs aus ihrem Sprachschatz gestrichen haben, als hätte ein Max Bruch den Tristan vergleichbar komponieren können. Dass das Genie sich nach seinem Zusammenschluss mit der noch verheirateten Frau von Bülow so entwickelte, wie wir es kennen, war auch ein Verdienst der Frau, die als gebürtige d'Agoult und verheiratete von Bülow zugleich die Konventionen des Standes ihrer Zeit stolz verteidigte und bis zuletzt verinnerlichte und zugleich gegen diese Normen lebte. Nicht allein, dass sie die Partituren für Wagner überzog, auch die Tatsache, dass sie ihm den Rücken freihielt, ihn als Muse inspirierte, ihrem Mann ein Netzwerk zur Verfügung stellte, das die Festspiele sozial erst möglich machte. Nein, Cosima Wagner war keine Fricka, oder anders: Fricka ist keine hysterische Rechthaberin, sondern eine Frau, die einfach Recht und, nebenbei, auch eine starke Musik hat. In diesem Sinne war auch Wagners Frau eine (unter dem Ehebruch lange leidende) Ehegöttin, die eine schwierige, aber letzten Endes geglückte Lebensbeziehung bestand: für sich und den geliebten Partner, mit dem sie wechselseitige Bande knüpfte, über die man zu wenig wüsste, würde man allein Cosima Wagners Tagebücher lesen. Hier entstand ein „Kosmos, der Arbeit, Liebe und Neugierde aufeinander und Aufmerksamkeit füreinander gleich stark verbindet.“

So steht das Persönlich neben dem Beruflichen: hier die genaue und realistische wie verständnisvolle Darstellung der Dreierbeziehung Hans und Cosima von Bülows und Richard Wagners, auch die Frage, inwiefern Richard Wagner und Cosima von Bülow den König „betrogen“ (dies geschah, so Zurmühl, auch zum Schutz des gekränkten Gatten), nicht zuletzt die frustrierende wie prägende Beziehung der Tochter zum abwesenden und nicht wertschätzenden Vater und die frühen, gleichermaßen den Charakter formenden familiären Todeserfahrungen, dort die Darstellung der verschiedensten Tätigkeitsfelder einer Frau, die im Jahrhundert der anbrechenden Frauenemanzipation ihren Mann stand, ohne den modernen Tendenzen Verständnis entgegen bringen zu können. Hier das – die zahlreichen Aussagen unbestechlicher Beobachter sind da eindeutig - beeindruckende Porträt der Frau als souveräne Gastgeberin und immer elegante und meist elegant kommunizierende Erscheinung, dort ihr Einsatz innerhalb einer (tatsächlich) gleichberechtigten Arbeitsgemeinschaft, ohne die Wagner vermutlich gelegentlich verloren gewesen wäre. Dass es immer wieder kriselte: auch dies wird von Sabine Zurmühl – mit dem Blick der Mediatorin, nicht der Richterin – aufmerksam registriert, wobei das Grundbild der zweiten Ehe und des langen, langen Lebens danach, eher zärtlich als problemdurchsetzt anmutet. Dazugehörend (eines der wichtigsten Kapitel): Cosimas Beziehungen zu Frauen und zu jüngeren Damen der Gesellschaft, wobei ihre Freundschaft zu Helene von Heldburg, also Ellen Franz, der späteren Gattin des Herzogs von Meiningen, am wichtigsten ist. Wird Letztere bei Hilmes nur einmal nebenbei erwähnt, hat Zurmühl der Geschichte von Cosima und Ellen einige wichtige Seiten eingeräumt, die – nach der Lektüre der vor einigen Jahren publizierten Briefe – unser Bild von ihr wesentlich vertiefen. Dafür erwähnt Sabine Zurmühl Judith Gautier, der Wagner heimlich exaltierte Briefe und Mitteilungen schickte, nur einmal kurz; Mathilde Maier kommt gar nicht vor, obwohl ihr Wagner noch nach dem legendären Bündnisversprechen, das ihn, so die Erzählung in Mein Leben, für immer an Cosima band, einen Eheantrag machte.

Ist das wichtig? Liest man Zurmühls quellenmäßig reich ausgestattete Studien, die auch unpubliziertes Material ausbreiten, kann man sich als informierte Leserin selbst einen Begriff von einem Leben machen, das zwischen Trauer und Freude, Hingabe und Eigensinn, Liebe und Kühle seltsam changierte. Nach den Hagiographien des frühen 20. Jahrhunderts, Franz Wilhelm Beidlers Cosima-Jugend-Geschichte und Hilmes‘ Draufsicht ist Zurmühls Beitrag der Beweis dafür, dass sich über komplexe und produktive Persönlichkeiten immer noch Neues sagen lässt – vorausgesetzt, man verbindet analytische Tiefenschärfe mit jenem Verständnis, das bestimmte Eigenschaften einer Person so genau wie menschenfreundlich, dabei nicht blind für Verwerfungen, sichtbar macht. Keine Frage: Wer Cosima Wagner kennen lernen will, sollte dieses Buch studieren – nicht zuletzt aufgrund des Nachworts von Monika Beer, das sich zu einem biographischen Essay par excellence ausweitete.

Böhlau Verlag, 2022. 359 Seiten, 39 Abbildungen. 40 Euro.

Frank Piontek, 10.8. 2022

Wer glaubt mit dem aktuellen Buch von Ludwig Steinbach ein Buch über Gesangstechnik in der Hand zu halten, wird schnell feststellen, dass dem nicht so ist.

In elf Essays beschäftigt sich Musikjournalist und Opernkritiker Ludwig Steinbach mit verschiedenen Themen der Musik- und Theaterwelt.

Den Anfang macht ein Essay über die sog. „italienische Gesangstechnik“. Wer die Rezensionen von Ludwig Steinbach kennt, der weiß, dass darin häufig gesangstechnische Bewertungen und Empfehlungen zu lesen sind. Hier versucht der Autor das Wesen dieser Gesangstechnik zu erläutern, was z.T. nur gelingt und manche Vergleiche etwas abenteuerlich („die Brustwarzen werden herausgezogen“) anmuten.

Auch wirken viele Aussagen reichlich dogmatisch, was in der Ausbildung einer Stimme von jeher gefährlich sein kann. Jede Gesangsstimme ist anders veranlagt und es gibt immer wieder Ausnahmen, die z.B. sehr früh schweres Repertoire bewältigen können. Ebenso gibt es vielerlei technische Ansätze, um eine Stimme zu schulen. Steinbach vermittelt den Eindruck, als wäre die sog. „italienische Gesangstechnik“ alternativlos, was unzutreffend ist.

An dieser Stelle zwei Empfehlungen. Bariton Mauro Augustini, Schüler von Mario del Monaco, zeigt in zahllosen Beispielvideos auf youtube, wie einfach technisch richtiges und gesundes Singen sein kann. Ebenso zu erleben bei dem fabelhaften Gesangspädagogen Hans-Josef Kasper.

Steinbachs Beispiele sind dabei subjektiv und nicht immer treffsicher. Auf der einen Seite werden da reihenweise Sänger namentlich genannt, die stark gescholten werden. Als Beispiel sei hier Norman Bailey erwähnt, dem ein tremolo behafteter Gesang vorgeworfen wird, was nicht richtig ist.

Dann wieder ergeht sich der Autor lediglich in Andeutungen aktueller Sänger, ohne diese beim Namen zu nennen. Warum so mutlos an dieser Stelle? Unverständlich.

Spas Wenkoff wird da auch von ihm negativ erwähnt, der als Tannhäuser in Bayreuth seine Mühen gehabt haben soll. Dies ist jedoch völlig unzutreffend, da dieser immer noch unterschätzte Sänger im zitierten Bayreuther Mitschnitt eine sängerische und darstellerische Ausnahmeleistung an den Tag legt, von der wir heute nur träumen können.

Wenkoff war ein, vor allem auch gesangstechnisch, vorbildlicher Tenor mit einer sensationellen Atemtechnik, die es ihm ermöglichte, rekordverdächtig lange Phrasierungsbögen zu gestalten. Auf dieser Grundlage überanstrengte er niemals seine Stimme und behielt seine stimmliche Unverbrauchtheit bis zu seinem Karriereende.

Dazu dann gerade Jonas Kaufmann als besten Sänger für den Bacchus zu nennen, neben James King und Rudolf Schock, kommentiert sich fast von selbst. Es sind gute Interpreten, doch die besten Interpreten liegen etwas weiter zurück in der Vergangenheit, wie z.B. Max Lorenz, Helge Rosvaenge, Hans Hopf oder Peter Anders. Weniger weit zurückgeblickt, dann gehören sicherlich auch Ben Heppner und Johan Botha dazu.

Und Rudolf Schock, wenn auch überraschend gut als Bacchus in der Karajan Aufnahme (für die ursprünglich der junge Gedda geplant war), ist nun wahrlich kein Beispiel für technisch makellosen Gesang. Der beliebte Künstler war eher ein Exempel dafür, wie robust seine stimmlichen Kompensationsmechanismen waren, um seine technischen Defizite, wie überstarker Kehldruck oder schiefe Mundstellung auszugleichen.

Vielerlei Empfehlungen gibt es für Gesangsfreudige, allein sie zielen etwas am heutigen Theateralltag vorbei. Dort sitzen primär unkundige Entscheider, die eine Stimme nicht wirklich beurteilen können, Sänger nach visueller Eignung engagieren, die widerspruchslos jeden szenischen Schwachsinn mitmachen. Für die stimmliche Entwicklung eines Sängers gibt es nur ein geringes Interesse, denn auch der Sänger ist ein „Wegwerf-Artikel“ geworden.

Über den „kulturpolitischen Auftrag der Theater“ schreibt Steinbach im nächsten Essay. Eine seiner verschiedenen Kernaussagen ist hier die Empfehlung nach provokanten Inszenierungen, damit Theater auch weiterhin Sinn macht.

In meinen Augen ist das ein verfehlter und sinnbefreiter Gedanke, denn wenn Theater Provokation nutzen muss, um fehlende Qualität zu kompensieren, dann ist der Auftrag, ein Werk sinngebend und für ein Publikum nachvollziehbar zu erzählen, völlig verfehlt.

Fasziniert berichtet der Autor von den biographischen Spuren der Anneliese Franz.

Wer war das?

Hier handelt es sich um jene Frau, die in der Oper „Die Passagierin“ von Mieczyslaw Weinberg die KZ-Aufseherin Lisa ist. In vielen, teils bedrückenden Details, zeichnet Steinbach den vielschichtigen Lebensweg der Anneliese Franz nach. Ein wichtiges, lesenswertes und erschütterndes Essay!

Nach dieser schweren Kost folgt eine Hommage an Gottlob Frick. Frick, der „König der Bässe“, ist immer noch lebendig, zumindest in vielen Erinnerungen und Tondokumenten und vor allem durch die Gottlob Frick Gesellschaft, die jährlich viele Sänger zusammenruft, um Gottlob Frick zu gedenken. In vielen Lebensbeispielen zeichnet Steinbach ein eindrückliches, berührendes Portrait von Frick, angereichert von vielen Impressionen aus dem Leben des großen, bescheidenen Sängers.

Im Gegensatz zu Gottlob Frick dürften die wenigsten Musikfreunde den Tenor Adolf Wallnöfer (1854-1946) kennen. Ihm ist ein weiteres Essay gewidmet. Tenor Wallnöfer begann als Bassist, bevor er zum Tenor mutierte und entwickelte eine starke Spezialisierung auf die Werke Richard Wagners.

Spannend ist daran vor allem, dass es im langen Leben des Tenors tatsächlich zu persönlichen Begegnungen und zahlreichen Spaziergängen mit Richard Wagner selbst kam. Faszinierende Zeitzeugnisse weiß Steinbach zu berichten, so wurde Wallnöfer von Wagner in die sog. „Nibelungen-Kanzlei“ berufen. Im Kern ging es darum, mit anderen Kollegen die „Siegfried“ Partitur abzuschreiben. Als Tenor absolvierte Wallnöfer eine beeindruckende Karriere. Doch nach Bayreuth wurde er niemals engagiert.

Amüsant liest sich das Essay „Beckmesser – Rehabilitierung eines Stadtschreibers“. Dieser Abschnitt des Buches ist besonders gelungen, weil er dezidiert aufzeigt, wie vielschichtig sich diese faszinierende Rolle in ihren Auffassungen weiterentwickelt hat. Große Interpreten der Vergangenheit wie Karl Schmitt-Walter, Klaus Hirte, der unvergessene Herman Prey bis hin zu Michael Volle ziehen am Leser vorbei und werden en Detail charakterisiert.

Drei weitere Essays beschäftigen sich mit musikalischen Aspekten verschiedener Wagner Opern. So beleuchtet Steinbach „Wagners versteckte Mathilde-Wesendonck-Anspielungen in den Meistersingern“. Die Rede ist hier u.a. vom Wälsungen Liebes-Motiv, das u.a. im ersten Aufzug bei Davids Worten „neue Weise“ in der Oboe erklingt.

Weiter geht es mit „Tristan im Ring“, der sich im „Siegfried“ entdecken lässt.

Steinbach huldigt so dann dem „Trauermarsch“ aus der „Götterdämmerung“. Der Autor zeichnet hier eine treffliche Analyse dieser wunderbaren Musik und versucht, eine stilistische Einordnung zu geben.

Apropos Hommage: Hans Knappertsbusch und „Parsifal“ waren und sind eine perfekte Kombination! Ludwig Steinbach rekapituliert mit Detailkenntnis und Begeisterung die singuläre Bedeutung des Meister-Dirigenten.

Eine nette Idee des kurzweiligen Buches ist das abschließende Loblied auf die Opern DVD!

Natürlich kann dieses Medium die Entwicklung des Genres Oper einfangen und die vielen szenischen Irrwege vieler geltungssüchtiger Möchtegern-Inszenierungen belegen.

Steinbach ist begeistert von progressiven Machwerken, wie z.B. der grässliche „Tannhäuser“ aus Bayreuth in der Bearbeitung von Sebastian Baumgarten. Na ja .....

Vor allem aber kann die Opern DVD eindrücklich aufzeigen, was alles verloren gegangen ist! Gelungene Inszenierungen von Größen wie Jean-Pierre Ponnelle, Götz Friedrich oder Walter Felsenstein zeigen, wie verdichtet Oper wirkt, wenn Szene und Musik miteinander agieren.

Nicht zu reden von den vielen wunderbaren Sänger Zeugnissen, die deutlichst belegen, wie viel besser früher gesungen (Gesangstechnik) wurde und dass dies nicht autosuggestive Vergangenheitsverklärung ist, sondern schlicht stattgefundene Realität.

Alles in allem bietet das Buch von Ludwig Steinbach erbauliche Lektüre mit viel Informationswert.

Dirk Schauß

8. Juni 2022

Plädoyer für Wiener Volksoper und Musical

Gut gelaunt, ebenso informiert und stets ausgewogen hat sich Dramaturg, Übersetzer, Autor, Moderator und sonst noch vieles Christoph Wagner-Trenkwitz, bereits durch eine ansehnliche Reihe von Büchern vor allem über Oper bekannt, nun des Musicals angenommen und zwar dessen Geschichte an der Wiener Volksoper, deren Dramaturg er zur Zeit ist. Willkommen, bienvenue, welcome heißt das Werk, welcher Titel den Nagel und dessen Kopf erst einmal glatt zu verfehlen scheint, denn mit hochnäsigem Argwohn sah man zunächst an der Donau walzerselbstbewusst auf den Eindringling aus USA herab. In drei umfangreiche Kapitel ist das Buch gegliedert, und das erste davon widmet sich Marcel Prawy und dessen Bemühen um die neue Gattung Musiktheater, die er als Emigrant und Sekretär des Sängerpaars Martha Eggert und Jan Kiepura im amerikanischen Exil kennen gelernt hatte. 2007 blickte die Gattung auf ein halbes Jahrhundert Geschichte an der Volksoper zurück, beginnend mit einem Gastspiel von Kiss me, Kate, dazu gab es ein Buch, das nun überarbeitet, gestrafft und um weitere 15 Jahre erweitert, wieder vorliegt.

Legendär waren die Staatsopernmatineen und die Fernsehsendungen von Prawy, die so von grenzenloser Liebe zum Sujet und von so viel Wissen darum geprägt waren, dass zumindest die wohl letzte, aber vor einem Interview für den Orpheus selbst erlebte über Die Frau ohne Schatten der Rezensentin und ihrer Tochter unvergessen ist. Missionarisch ist der Einsatz Prawys für das Musical zu nennen, beginnend 1952 mit Shows mit Melodien aus der Gattung, erwähnenswert die Entdeckung des ersten Stars, Olive Moorfield, der ersten Musicals wie Kiss me, Kate 1956, Wonderful Town, Annie, get your gun 1957 und Porgy and Bess, nach Prawy, der sich auch als Übersetzer betätigte, der amerikanische Boris Godunov. Zu jedem Stück gibt es nach der Rezeptionsgeschichte auch Auszüge aus den damals erschienenen Kritiken und Erlebnis- und Erinnerungsberichte von Mitwirkenden. Da tauchen oft ganz unverhofft Namen auf, die man nicht in diesem Zusammenhang erwartet hätte, so der Italo Tajos oder Max Lorenz‘ und Bernd Weikls, und der deutsche Leser fragt sich, ob ablehnende Kritiken mit Vokabeln wie „landfremd“, „negroid“, „minderwertig“ in Deutschland auch möglich waren, will das aber nicht ausschließen.

Besonders interessant ist im Zusammenhang mit der Aufführung von West Side Story der Briefwechsel zwischen Bernstein und Prawy, des Ersteren Besuch einer Vorstellung in der Volksoper, durchgehend ist von einer Konkurrenz mit dem Theater an der Wien die Rede, wobei dieses oft flinker war als die Volksoper, wenn es um Wiener Erstaufführungen ging. Showboat und Carousel sind in den frühen Siebzigern die letzten Premieren der Ära Prawy, die als eine der ruhmreichsten im Gedächtnis bleiben wird, diese Einsicht dem Leser zumindest in so flüssiger, gefälliger, wie zugleich kenntnisreicher Art nahe gebracht wird.

Im zweiten Kapitel zusammengefasst sind die Jahre 1973 bis 2007 mit dem Intendanten Karl Dönch beginnend und, ab 2007, mit Robert Meyer endend, dem ab September dieses Jahres Lotte de Beer folgt. Oft taucht in diesen Jahren der Name Dagmar Koller auf, die nicht nur 23 Jahre lang Eliza Doolittle ist, ebenso der Heinz Maraceks oder Eberhard Waechters. My fair Lady, Hello, Dolly, La Cage aux Folles und der Mann von La Mancha mit zumindest auf dem Foto schlecht nachvollziehbarer Wandlung Meyers vom Knecht zum Ritter werden erwähnt und mehr als das, Mario Adorf muss feststellen, dass er nicht für das Musical taugt. Dieses und vieles, vieles mehr wird unterhaltsam geschildert und erweckt im Leser den Wunsch, sich selbst einmal von den Musical-Qualitäten der Volksoper zu überzeugen, und das, obwohl ihm die Gattung als solche, denkt er an Massenproduktionen wie unlängst die Eiskönigin, eigentlich zuwider sind. Wagner-Trenkwitz macht deutlich, dass man sich an der Volksoper dessen bewusst war, was „klassisches Musical“ und was dieses halt nicht und damit zu vermeiden ist. Gigi, Anatevka und The Sound of Music gehörten jedenfalls zu den Klassikern, auch wenn letzteres erst durch Amerikaner den Wienern als aufführungswert bekannt gemacht. Interessant ist auch die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Möglichkeiten, die Stimmen zu verstärken, und ein weiteres Mal tröstet es den Nicht-Musical-Freund, dass die Art des Singens in Musicals, der sogenannte Musical-Twang, durchaus kritisch gesehen wird.

In der langen Ära Meyer kommen Guys and Dolls, South Pacific, Die spinnen, die Römer, Candide, um nur einige zu nennen, auf die Bühne der Volksoper, die aber weiterhin auch ein Theater für Oper, Operette und Ballett bleibt und bleiben wird. Die letzten Jahre der Ära Meyer sind gekennzeichnet durch die Schwierigkeiten, in die immer wieder kehrende Lockdowns die Theater stürzen. Sweet Charity und Into the Woods wie auch Lady in the Dark leiden darunter, in der ersten Spielzeit von Lotte de Beer wird es keine Musicalpremiere an der Volksoper geben, aber Wagner-Trenkwitz dürfte ein Garant dafür sein, dass es nicht vergessen wird.

Im Anhang findet der Leser Premierenverzeichnis, Literaturverzeichnis, Bildnachweis und Namenregister

255 Seiten

2022 Amalthea Signum Verlag, Wien

ISBN 978 3 99050 224 2

Ingrid Wanja

Göttinger Händel-Beiträge

Händel lebt

Bereits ihre 23. Ausgabe erleben die Göttinger Händel-Beiträge der Göttinger Händel-Gesellschaft, die auch die alljährlich, falls nicht durch Krieg oder Pandemie verhindert, Händel-Festspiele unterstützt, die in diesem Jahr wieder, beginnend am 12. Mai, stattfinden dürfen. Auch wenn die Stadt Halle das Privileg besitzt, die Geburtsstadt des Komponisten zu sein, ist Göttingen nicht etwa eine Parallelgründung wie die Deutsche Bücherei in Frankfurt oder der Tierpark in Friedrichsfelde zu DDR-Zeiten, sondern die Gesellschaft besteht bereits seit 1920, ist vielleicht auch nach dem verlorenen Weltkrieg als Kontrast zur Wagnerei zu verstehen, als Beginn der „Göttinger Händel-Renaissance“.

Bereits ihre 23. Ausgabe erleben die Göttinger Händel-Beiträge der Göttinger Händel-Gesellschaft, die auch die alljährlich, falls nicht durch Krieg oder Pandemie verhindert, Händel-Festspiele unterstützt, die in diesem Jahr wieder, beginnend am 12. Mai, stattfinden dürfen. Auch wenn die Stadt Halle das Privileg besitzt, die Geburtsstadt des Komponisten zu sein, ist Göttingen nicht etwa eine Parallelgründung wie die Deutsche Bücherei in Frankfurt oder der Tierpark in Friedrichsfelde zu DDR-Zeiten, sondern die Gesellschaft besteht bereits seit 1920, ist vielleicht auch nach dem verlorenen Weltkrieg als Kontrast zur Wagnerei zu verstehen, als Beginn der „Göttinger Händel-Renaissance“.

Auch in diesem Jahr sind die Vorträge, die in dem gut hundertseitigen Band miteinander vereint sind, von großer Vielseitigkeit, vereinbaren Politisches mit Ästhetischem, Ökonomisches mit Ethischem und lenken das Auge des Betrachters mit dem Cover auf den in Barockes gekleideten Unterleib eines Mannes und einer Frau, womit aber nichts Anstößiges verbunden ist. Im Innern darf man sich das Bild in seiner Gesamtheit anschauen, es stellt den Kastraten Farinelli mit seiner Lieblingskollegin, mit Pagen und Hund und außerdem dem wohl meistbenutzten Librettisten der Händelzeit und auch noch danach dar: Pietro Metastasio.

Der erste Artikel, eine Einführung in das Symposium von 2021, stammt von Laurenz Lütteken und befasst sich mit der Oper als Geschäft zu Händels Zeiten, schildert das Verhältnis von Komponist und Impresario zueinander, das Verhältnis der Oper zur Frühaufklärung und das von materiellem Einsatz und sinnlichem Vergnügen.

Wolfgang Sandberger aus Lübeck befasst sich mit der in den Zwanzigern einsetzenden Händel-Bewegung, beginnend mit einer stark gekürzten Rodelinda in deutscher Sprache, die auf über zwanzig Bühnen nachgespielt wurde und sich durch eine abstrakte Bühne und die Einbeziehung choreographischer Elemente hervortat. Der Verfasser führt anschaulich aus, warum Händel als „unbelastete Identitätsfigur“ angesehen werden konnte, wie es zu Vermutungen über eine Verwandtschaft mit dem Expressionismus und eine Gegnerschaft zum Jazz kommen konnte. Anschaulich gestaltet ist der Artikel durch zahlreiche Abbildungen von Händel-Produktionen der Zwanziger, nicht selten von monumentaler Art wie in Hannover in einer riesigen Halle, einem Alexander Balus mit 910 Mitwirkenden. Als das Interesse nachlässt, wird 1931 die Göttinger Händelgesellschaft gegründet, hier hat „Völkisches“, haben aus SA-Bataillonen bestehende Statistenmassen keinen Platz. Der Leser wird mit einer Fülle von Beispielen für Hänel-Aufführungen konfrontiert, eine übersichtliche Tabelle der in Göttingen tätigen Händel-Forscher und Händel Interpretierenden erleichtert es, den Überblick zu behalten.

Von Matthew Gardner stammt der Beitrag über Sängerinnen und Sänger zur Händelzeit, über den Einzug der italienischen Oper in London. Sehr anschaulich wird darüber berichtet, wie Opern für bestimmte Sänger geschrieben, bei Neuverpflichtungen entsprechend umgeändert wurden, wie nach dem Sänger, was die Wichtigkeit angeht, der Librettist und erst dann der Komponist kam. Und man möchte hinzufügen, dass der Regisseur gar nicht vorkam. Hier und auch anderswo wird auf die Wichtigkeit der Royal Academy of Music hingewiesen, deren Verbindung zu Händel, die Bedeutung von Benefizkonzerten für Sänger, meistens die dritte Aufführung einer Reihe.

Philine Lautenschläger aus Berlin befasste sich mit dem Verhältnis zwischen Sensualisierung und Kommerzialisierung, dem Widerstand der Engländer gegen die italienische Oper nicht nur wegen der Fremdsprache, sondern auch wegen des Kontrastes zu aufklärerischen Ideen. Dem Leser wird es bewusst gemacht, welchen Stellenwert die Oper aber auch besaß in einer Gesellschaft, die nicht über die technischen Möglichkeiten des Musikerlebens späterer Zeiten hatte. Die Versöhnung mit der Aufklärung erfolgte schließlich durch die Einsicht, wie stark die Empfindungsfähigkeit durch das Erleben von Musik gesteigert werden konnte. Notenbeispiele aus Rodelinda werden dem Leser zugänglich gemacht.

Panja Mücke informiert in ihrem Beitrag über Oper als Aktienunternehmen, ausgehend vom Impresario Swiney, der mit der Abendkasse das Weite suchte. Ähnliches gab es durchaus auch in der Jetztzeit, so bei einem nie stattgefunden habenden Festival in Taormina, zu dem zwar die Sänger, nicht aber der Veranstalter anreisten. Die Verbindung von Opernimpresario und Glücksspielunternehmer kannte man bereits aus Italien, in England kommt noch die Aktiengesellschaft, allerdings selten mit erzielter Dividende, kommen Subventionen durch das Königshaus dazu. Das alles wird in einer auch dem Nichtwissenschaftler zugänglichen Art anschaulich geschildert, ebenso die Versuche, ein zufriedenes Publikum zu gewinne, so durch zweisprachige Libretti, kurze Rezitative und die Verwendung allseits bekannter Stoffe. Damit wären wir schon beim letzten Beitrag, dem von Thomas Seedorf , und dieser befasst sich mit den Libretti , die oft von Reisen mitgebracht werden, teils Originale, teils Bearbeitungen sind, von denen ein Drittel aus Venedig stammt. Mythologie, Antike, Mittelalter, Boccaccio und Ariost sind die Quellen, wie der heutige Händel-Freund leicht anhand der Spielpläne feststellen kann.

Dem morgen beginnenden Festival kann man nur wünschen, dass es so gut gelingt wie dieses aufschlussreiche und Leselust bereitende Buch.

Vandenhoeck & Ruprecht Verlage 2022

115 Seiten

ISBN 978 3 525 27837 6

Ingrid Wanja

Vitali Alekseenok:

Die weißen Tage von Minsk - Unser Traum von einem freien Belarus

Musik und Revolution

Wer erinnert sich, während Horrornachrichten aus der Ukraine und mal steigende, mal fallende Zahlen über die Ausbreitung von Omikron über den Bildschirm flackern, noch an die vor weniger als zwei Jahren die Nachrichten beherrschenden Bilder aus Minsk von manipulierten Wahlen, dem Zorn der Bürger und ihre Versuche, aus Weißrussland einen demokratischen Staat zu machen? Der junge weißrussische Dirigent Vitali Alekseenok hat unter dem Titel Die weißen Tage von Minsk – Unser Traum von einem freien Belarus ein Buch darüber geschrieben, denn obwohl vor allem in Deutschland tätig, hielt es ihn in den Tagen, in denen seine Landsleute auf die Straße gingen und Leben und Freiheit riskierten, nicht in seinem Gastland, und er versuchte vor allem mit seinen Möglichkeiten, der Musik, in das Geschehen einzugreifen. Im Prolog zu seinem 190-Seiten-Buch schildert er zunächst die Proteste, die in Berlin vor der Belorussischen Botschaft in Treptow und am Mauerpark stattfanden und setzt sich mit anderen Intellektuellen und Künstlern erfolgreich dafür ein, dass die Opposition in seinem Heimatland den Sacharow-Preis erhält.

Wer erinnert sich, während Horrornachrichten aus der Ukraine und mal steigende, mal fallende Zahlen über die Ausbreitung von Omikron über den Bildschirm flackern, noch an die vor weniger als zwei Jahren die Nachrichten beherrschenden Bilder aus Minsk von manipulierten Wahlen, dem Zorn der Bürger und ihre Versuche, aus Weißrussland einen demokratischen Staat zu machen? Der junge weißrussische Dirigent Vitali Alekseenok hat unter dem Titel Die weißen Tage von Minsk – Unser Traum von einem freien Belarus ein Buch darüber geschrieben, denn obwohl vor allem in Deutschland tätig, hielt es ihn in den Tagen, in denen seine Landsleute auf die Straße gingen und Leben und Freiheit riskierten, nicht in seinem Gastland, und er versuchte vor allem mit seinen Möglichkeiten, der Musik, in das Geschehen einzugreifen. Im Prolog zu seinem 190-Seiten-Buch schildert er zunächst die Proteste, die in Berlin vor der Belorussischen Botschaft in Treptow und am Mauerpark stattfanden und setzt sich mit anderen Intellektuellen und Künstlern erfolgreich dafür ein, dass die Opposition in seinem Heimatland den Sacharow-Preis erhält.

Der Leser wird in die Mentalität der Menschen in Weißrussland eingeführt und erfährt zu seinem Erstaunen, dass die Landbevölkerung bis 1974 keine Pässe erhielt, weil man sie in den Kolchosen halten wollte, nimmt davon Kenntnis, dass Akkordeon und Posaune die ersten Musikinstrumente im Leben des Verfassers waren und dass er seine Ausbildung am Minsker Konservatorium erhielt. Ist der Leser so weit gekommen, hat er auch schon mit dem größten Ärgernis des Buches Bekanntschaft schließen müssen, der gendergerechten Sprache, die zu Ungetümen wie folgenden führt: „Da die_der Dirigent_in die_der einzige offensichtliche Teilnehmer_in an der Veranstaltung war, waren meine Kolleg_innen und ich die einzigen, die große Anerkennung für den Chor bekamen.“ Das zieht sich natürlich durch das ganze Buch hin und kostet den Autor nicht wenige Sympathien und einige Aufmerksamkeit, ist sogar dem Rechtschreibprogramm, wie man anhand der roten Striche sieht, ein Ärgernis.

Trotzdem liest man mit Interesse über Wahlfälschungen bereits im Jahre 2004 und Proteste dagegen, über „Zwangsanstellungen“ für in Weißrussland Ausgebildete, der man nur durch eine Weiterbildung in Russland entgehen konnte und über den „belarussischen Minderheitskomplex“, die Angst vor Identitätsverlust und dem der Muttersprache, die durch das Russische verdrängt wurde.

Neuer Unmut macht sich breit, als Corona von Staats wegen geleugnet wird, die bevorstehenden Wahlen nichts Gutes ahnen lassen, da Gegenkandidaten gegen Lukaschenko zwar zugelassen, aber behindert werden, so massiv, dass mehrfach Frauen die Stelle der verfolgten Ehemänner einnehmen; man erinnert sich an die vielen jungen Weißrussinnen, die Demonstrationszüge anführten.

Kurz vor den Wahlen hält es den jungen Dirigenten nicht mehr in Deutschland, er erlebt ein Weißrussland, in dem Hupen, Klatschen und weiße Armbänder zu Protestzeichen gegen Unterdrückung und beargwöhnter Wahlfälschung geworden sind, das Protestlied „Veränderungen“ zur Hymne des Widerstands wird. Es folgen viele bedrückende und empörende Berichte von Verhaftungen, Folterungen und sogar Morden durch die Staatsgewalt, die natürlich nicht nachprüfbar, aber sehr wahrscheinlich sind, so wie sich dem Autor auch bei einem Besuch des KZs Erhellendes über die Banalität des Bösen ergibt.

Einige wenige Fotos dokumentieren den persönlichen Einsatz von Alekseenok für die Freiheitsbewegung in seinem Heimatland, der Protestplakate anfertigte, vor allem aber als Musiker, als Chor- und Orchesterleiter unter anderem mit „Va pensiero“ seine Solidarität bezeugte und mit dafür sorgte, dass ganz spontan und dezentralisiert immer und überall Konzerte oder Lesungen stattfanden, die bewiesen, dass die Freiheitsbewegung sich noch nicht geschlagen gegeben hatte. Am 16.8. findet noch einmal ein gewaltiger Protestmarsch gegen die Wahlmanipulationen und die Übergriffe des Staates auf friedliche Bürger statt- mittlerweile hört man nichts mehr aus Weißrussland, was Anlass zur Hoffnung gibt. Allerdings dürfte die auffallende Zurückhaltung des Machthabers im Krieg gegen die Ukraine auch auf dessen Einsicht darin zu sehen sein, dass er nicht auf die Unterstützung seines Volkes bauen kann. Bemerkenswert ist die große Bedeutung der Kunst, insbesondere der Musik bei dem Versuch, auf friedlichem Wege Entschlossenheit und Opferbereitschaft zu zeigen, wenn es um Freiheit und Selbstbestimmung geht. Aus diesem Grund und weil der Verfasser ein Musiker mit einer bereits beachtlichen Karriere ist, dürfte auch der Musikfreund an ihm interessiert sein.

Vitali Alekseenok ist Preisträger des MDR Dirigentenwettbewerbs, arbeitete in Weimar, Karlsbad, Jena, Lemberg, ist Gründer und Leiter des ensemble paradigme und Chef des Abaco-Orchesters der Universität München.

Am Schluss des Buches befindet sich eine ausführliche chronologisch Übersicht über die Ereignisse der Weißen Tage von Minsk.

Das Vorwort zum Buch stammt von Valzhyna Mort, Dichterin und Professorin an der Cornell University.

190 Seiten, Fischer Verlag 2021

ISBN 978 3 10 397098 2

Ingrid Wanja

Michael Meyer:

Moderne als Geschichtsvergewisserung

Musik und Vergangenheit in Wien um 1900

Schwierige, aber gewinnbringende Kost

Liegt es an einer Ahnung vom baldigen Untergang des Vielvölkerstaats Habsburgerreich und seiner Monarchie, dass um das Jahr 1900 herum ein heftiger Kampf um die Einschätzung der kulturellen Vergangenheit und deren Bedeutung für Gegenwart und Zukunft stattfand? Michael Meyer hat unter dem Titel Moderne als Geschichtsvergewisserung- Musik und Vergangenheit in Wien um 1900 verfasst, dass sich hoch anspruchsvoll und tief wissenschaftlich mit umfangreichem kritischem Apparat des Themas annimmt und dazu längst vergessene, aber auch noch heute beliebte Kunstwerke einer intensiven und ausführlichen Betrachtung unterzieht. Das hat natürlich auch zur Folge, dass an den Leser einige Ansprüche gestellt werden, und der nicht Fachkundige sollte zuerst die Anmerkungen unberücksichtigt lassen, wenn er den Faden nicht verlieren will.

Liegt es an einer Ahnung vom baldigen Untergang des Vielvölkerstaats Habsburgerreich und seiner Monarchie, dass um das Jahr 1900 herum ein heftiger Kampf um die Einschätzung der kulturellen Vergangenheit und deren Bedeutung für Gegenwart und Zukunft stattfand? Michael Meyer hat unter dem Titel Moderne als Geschichtsvergewisserung- Musik und Vergangenheit in Wien um 1900 verfasst, dass sich hoch anspruchsvoll und tief wissenschaftlich mit umfangreichem kritischem Apparat des Themas annimmt und dazu längst vergessene, aber auch noch heute beliebte Kunstwerke einer intensiven und ausführlichen Betrachtung unterzieht. Das hat natürlich auch zur Folge, dass an den Leser einige Ansprüche gestellt werden, und der nicht Fachkundige sollte zuerst die Anmerkungen unberücksichtigt lassen, wenn er den Faden nicht verlieren will.

Die Einleitung beruft sich auf Robert Musil und die Meinungen seiner Romanhelden über Kultur als gleichzeitigen Reichtum und gleichzeitige Last, auf das zur damaligen Zeit herrschende Gefühl von Kultur, an der Wien so überreich war und ist, zugleich von Reichtum und Last, an die Furcht vor Identitätsverlust angesichts vieler Neuerungen, nicht zuletzt in der Stadtarchitektur. Eindrucksvoll wird das Schwanken zwischen dem Bemühen um Geschichtsvergewisserung und Traditionsbruch geschildert, ein Überblick über bisher zum Thema erschienene Literatur gegeben.

Im Kapitel über sein Vorgehen berichtet der Verfasser zunächst nachvollziehbar über die von ihm verschmähten Methoden, bekennt sich zur Freude des Lesers zur klassisch historisch-hermeneutischen Betrachtungsweise, die er in den drei folgenden Kapiteln Urbanität und Fortschritt, Geschichte und Erneuerung und Distanz und Auflösung anwendet.

Im Mittelpunkt seiner Betrachtungen steht nicht nur die Musik, sondern auch die Gebäude, in denen sie erklingt, werden berücksichtigt, also das Konzertgebäude des Musikvereins und das Konzerthaus. Außerdem finden die großen Ausstellungen und Gedenktage die ihnen gebührende Beachtung, so die Jubiläumsfeiern für Schubert (1897) und Haydn (1909) und die große Internationale Ausstellung für Musik- und Theaterwesen. In den Gebäuden, das eine im „griechischen Renaissance-Stil“, das andere im Empire-Stil errichtet, sah man durchaus „klassische Musik fürs Auge“. Arbeitersinfoniekonzerte werden als Versuch einer neuen Klasse gesehen, neben Adel und Bourgeoisie Teilhabe an der Kultur zu gewinnen, Der Rosenkavalier entpuppt sich gleichzeitig als Verklärung und als Quelle der Erneuerung und zugleich als Ironisierung. Die zweite, die Wiener Fassung der Ariadne auf Naxos, greift ebenfalls indirekt in die Auseinandersetzung um die Rolle der Kultur mit ein.

Für den willigen, aber nicht bereits auf das Thema spezialisierten Leser ist es nützlich, die vielen Hinweise auf bereits erschienene Sekundärliteratur außer Acht zu lassen und dem enger auf das Sujet bezogenen Roten Faden durch das Buch zu verfolgen, allerdings nicht ohne die aufschlussreichen Abschnitte über die Deuter des Geschehens aus der Zeit selbst wie Eduard Hanslick, Robert Hirschfeld oder Guido Adler zu vernachlässigen. In diesem Zusammenhang ist es auch sehr interessant zu erfahren, dass die deutschen Arbeiterführer Lassalle und Karl (!) Liebknecht eine idealistische Kunstauffassung vertraten.

Schon beinahe belustigend sind die erbitterten Kämpfe um die Deutungshoheit über den Wiener Walzer als Identitätsstifter und Zankapfel zugleich, das Phänomen, dass dieser zum Beispiel im zur Zeit Maria Theresias spielenden Rosenkavalier eine bedeutende Rolle spielt, obwohl er damals noch gar nicht existierte. Der Verfasser betrachtet auch die Rezeptionsgeschichte des Ballett-Divertissements „Wiener Walzer“, das als „Produkt des Aufblühens der modernen Geschichtskultur“ angesehen wurde, während mit der Haydn-Ehrung die Erinnerung an die Schlacht bei Aspern verbunden wurde, den ersten Sieg Österreichs über Napoleon.

Hochinteressant ist die Zweiteilung der Meinungen über die Stellung der sogenannten „Wiener Moderne“, die einerseits als ein Wiederaufgreifen musikalischer Gesetze aus der Renaissancemusik gesehen wird, sich über ein Urteil wie das von Hanslick hinwegsetzend, für den Musik erst mit Händel und Bach interessant zu werden schien. Das ist nach Meyer jedoch nicht der einzige Grabenkampf nicht nur in der Wiener Gesellschaft, sondern genauso gespalten ist man auch in der Einschätzung der Wissenschaft und ihrer Erkenntnisse, die von den einen als purer Fortschritt, von den anderen als Verlust an Poesie oder gar Profanierung des Heiligen angesehen wird. In diesem Zusammenhang wird dann auch die Legitimierung der „Moderne“ in dem „Rückbezug auf ältere Musik“ gesehen. Mit unendlich vielen Beispielen weiß Meyer seine Thesen zu untermauern, den Leser bereichernd, aber manchmal auch überfordernd, der schmunzelnd feststellt, dass auch damals schon Der Merker ein Wörtchen bei der Auseinandersetzung um klassische Musik mitzureden hatte.

Im Mittelpunkt des Kapitels III steht dann die Operette Alt-Wien, die gleichermaßen Nostalgie und Spott auslöste, und der Leser erfährt schmunzelnd von der alten Fürstin Metternich, die im Walzer die machtvolle Waffe gegen die sich ausbreitende Tangoseligkeit sah.

Stefan Zweigs Zehn Wege zum Deutschen Ruhm und andere Beispiele zeigen, mit wie viel Esprit und feinem Florett diese Kämpfe ausgefochten wurden, nicht nur literarisch, sondern auch musikalisch mit einer Verhohnepiepelung der Kaiserhymne, was mit vielen Notenbeispielen nachgewiesen wird. Als Leser weiß man nicht, ob man die Österreicher dafür beneiden oder bemitleiden soll, dass sie kurz vor dem Zusammenbruch all der Kaiser-Vielvölker-Kultur-Herrlichkeit mit so großem Engagement den Kampf um die Deutungshoheit über den musikalischen Geschmack führen konnten, aber eigentlich ging es ja um wesentlich mehr, wie das Buch auch eindrucksvoll zu vermitteln weiß.

Ein umfangreicher Anhang beinhaltet Primär- und Sekundärquellen, Danksagung und Personenregister.

(245 Seiten, Bärenreiter Verlag 2021)

Ingrid Wanja

DIE ERSTEN BAYREUTHER FESTSPIELE 1876. EINE ANTHOLOGIE

„Cette soi-disant musique de l'avenir est vouée à un oubli certain - Diese sogenannte Musik der Zukunft ist dem sicheren Vergessen geweiht“. Albert Wolff, der Redakteur des Pariser Figaro, stand damals nicht allein mit dieser Meinung, ja, liest man sich alle Rezensionen und Berichte durch, die nun in einer Anthologie zu den ersten Bayreuther Festspielen zu finden sind, bekommt der Leser den Eindruck, dass der Chor derer, die nicht an eine Fortsetzung der Festspiele glaubten, größer war als der der Wagnerianer.

Eine Textsammlung zu Wagner ist an sich nichts Neues, viele Quellen und Zeitzeugenberichte wurden noch einmal post festum oder immer wieder publiziert; auch finden wir, im ersten Band von Susanne Großmann-Vendreys umfangreichem Werk zur Presseberichterstattung der Bayreuther Festspiele, die meisten der deutschen Berichte wieder, die Bernd Zegowitz (Autor einer lesenswerten Dissertation über Wagners unvollendete und unkomponierte Opern) nun neben den französischen und englischen kompiliert hat – die meisten, doch nicht alle. Vergleicht man zudem und unmittelbar die Berichte der (oft) begeisterten, manchmal sanft belustigten Erinnerungen der Sängerinnen (z.B. Lilli Lehmann), musikalischen Assistenten (z.B. Felix Mottl), des Chefchoreographen Richard Fricke und anderer Mitstreiter mit den kritischen Berichten der Zugereisten, wird die Diskrepanz zwischen den Produzenten und den Rezipienten offensichtlich – dass die Auswahl zumal der Rezensionen leicht tendenziös gefärbt ist, liegt allerdings, vielleicht, auch daran, dass sich die bösen Tiraden und vor Unverständnis nur so triefenden Meinungen der sog. Fachkritik wesentlich amüsanter lesen als die Elogen der Wagner-Aficionados. Dies gilt selbst und gerade für Idioten wie Eduard Hanslick oder Ludwig Speidel, wobei noch Unterschiede des Tons und der kritischen Begabung auszumachen sind. Beharrte Hanslick starr auf einer klassischen Ästhetik und einer angeblich „natürlichen“ Empfindung dessen, was „richtig“ und „falsch“ sei, so liest man bei Speidel kaum noch Differenzierungen heraus, was nicht ausschloss, dass man von einigen wenigen und meist den selben „Stellen“ (dem Waldweben, dem Schluss der Walküre) angetan sein konnte. Für viele Kritiker war Wagner schlicht und einfach der Schöpfer von „Monstrositäten“, da der Ring in seiner Großform und seiner Stilistik in kein Schema und keine Schublade von 1876 zu packen war. Das Einzige, was den Unmut, ja: den Hass mancher Herren allerdings wenn nicht entschuldigt, doch erklärt, waren die äußeren Umstände, von denen die meisten Berichte zeugen: wer in eine Stadt, eine „weltabgelegene Insel“ wie Julius Hey sie nannte, kommt, in der es für die vielen Besucher kaum genügend Nahrung gibt, wer vor den Aufführungen in Gluthitze eine staubige, schattenlose Alle hinaufsteigt, um dann stundenlang in einem viel zu heissen Saal zu verweilen und sich in den Pausen kaum einen Schluck Wasser erkämpft, ist schlecht gestimmt. Dies gilt damals wie heute. Wolff sprach damals von einer „atmosphère pestilentielle“, was sowohl auf die Temperaturen im Hohen Haus als auf die seltsamen Wagnerianer ging, die neben Wagner nur Wagner selbst anerkannten.

Berühmt wurde Peter Tschaikowskys Bericht weniger aufgrund seiner kritischen Anmerkungen zu Werk und Aufführung als für die Schilderung eben jener Umstände. Ein Plus der neuen Edition besteht darin, dass Zegowitz einige bis dato im deutschen Sprachraum unbekannte Kapitel des Berichts erstmals übersetzen ließ. Zu den Neuigkeiten der Sammlung gehören die Berichte aus dem Englischen, die Texte von Joseph Bennett und einem F.A.S., mit dem der Band versöhnlich schließt, weil der Autor sine ira et studio das Unternehmen wie das Werk gerecht einzuschätzen vermochte. Liest man alle Texte im Zusammenhang, werden Leitmotive sichtbar, die die reale Situation gut treffen: das Defizit mancher Sänger (wie des Siegfried Georg Unger) und Darsteller (die Sieglinde der Josefine Scheffzky war für fast alle Rezensenten furchtbar), die an manchen Stellen unvollkommene szenische Realisation (das Finale, das im Rheingold zu leise Orchester, die leicht bizarre, positiv ausgedrückt: moderne Lichtregie Richard Wagners (der durch die Bogenlampen erzeugte grelle Schein auf manch Protagonisten), der „barbarische Realismus“ der Inszenierung, gegen den sich Isidor Kastan, der geschworene Feind allen Naturalismus auf der Bühne, polemisch verwahrte. Dies lesend, denkt der Opernfreund von Heute: Was hätte der Kritiker wohl zu den heutigen (Wagner-)Inszenierungen gesagt? Schwerwiegender aber ist die Beobachtung, dass Wagner in einem wesentlichen Punkt von so ziemlich niemandem unter den kritischen Kritikern und wohl auch von den wohlwollenden nicht verstanden wurde: dass Wotan nicht „göttlich“ interpretiert wurde – dies ging keinem ein. Dass Wagner mit dem Obergott eine problematische Figur, einen Repräsentanten seines als verderbt erkannten Zeitalters also, ausstellen wollte, mochte und konnte niemand verstehen, auch wenn er die Handlung an sich genau interpretierte. Dass man Wotans Monolog im zweiten Walküre-Akt als zu lang, ja: so überflüssig empfand wie die Wissenswette, verstand sich angesichts der neuen Wagnerschen Epik von selbst. Dass viele Beobachter der sog. Fachpresse (nicht Theodor Helm, der darin schon klüger war als später der Wagner-Kritiker T.W. Adorno) offensichtlich taub waren, als sie die Besonderheiten der Variationstechnik der Wagnerschen Erinnerungsmotive überhörten, entspricht dem Unmut, mit dem sie die Möglichkeit abwehrten, dass noch in Zukunft Opern auch ohne Arien, „klassische“ Duette und Chöre (im vertrauten Schema) so möglich seien wie zu Beginn der Operngeschichte? Dass Wagners Festspiel besonders „national“ und „deutsch“ sei, wurde übrigens von den meisten Kritikern verneint, wenn sie auch Wagners „Tatkraft“, typisch gründerzeitlich, vorbehaltlos anerkannten – ein Hinweis darauf, dass Wagner nicht per se als „typisch deutsch“ (was immer das auch sein mag) klassifiziert wurde und werden kann.

Spannend also, was die Kollegen Helm, Speidel, Spitzer (der berühmte Daniel Spitzer, der „Wiener Spaziergänger“), Gehring, Marr und Lindau (dessen leicht amüsantes Büchlein vor einigen Jahrzehnten nachgedruckt wurde) damals alles herausließen. Kamen hinzu die Berichte der Kollegen Tschaikowsky und Saint-Saëns (hier in französischem Original; die deutsche Fassung ist anderweitig zu haben) – und die Reportagen aus der Werkstatt: nach dem Abschlussbericht Wagners kamen sie vom Requisiteur und Ausstatter Carl Emil Doepler, der der Ungnade Cosima Wagners verfiel, vom „Ballettmeister“ Richard Fricke (dessen erstrangiges Tagebuch in einem Reprintdruck vorliegt), vom Gesangs- und Stimmen-Coach Julius Hey, der die Proben panoptisch zusammenfasste (neuere Editionen liegen in dieser relativen Länge nicht vor), von Lilli Lehmann, Felix Mottl und vom Assistenten Heinrich Porges, dem es gelang, die moralische Klippe, über die der „Held“ in der Götterdämmerung stürzt (die Überwältigung Brünnhildes durch Siegfried), zu umschiffen, indem er sie ignorierte. Zegowitz erwähnt in seinem Vorwort noch einige andere Autoren und seltene Quellen (Nietzsches Freund Erwin Rohde kommt dabei ins Spiel) und gibt einen summarischen Überblick über die ersten Festspiele und ihre Themen, bevor sie selbst in den verschiedenen Stimmen in ihren Variationen erklingen. Viele Texte werden dem Kenner ganz oder zumindest in Teilen bekannt sein, doch zusammen mit den neugefundenen und edierten Raritäten und in der Zusammenschau, mit besonderer Konzentration auf die Praxis der Aufführungen, bilden sie ein Corpus, das so amüsant wie historisch faszinierend, so spannungsreich wie modern anmutet – denn die Frage, wie wir seinerzeit unter den Bayreuther Bedingungen des Jahres 1876 auf den Ring reagiert hätten, kann nur hypothetisch beantwortet werden. Vielleicht hätten ja auch wir Wagners Zukunftsmusik, die heute noch gespielt wird, verflucht.

Die ersten Bayreuther Festspiele 1876. Eine Anthologie (= Wagner in der Diskussion, Bd. 22). Hrg. von Bernd Zegowitz. Königshausen und Neumann 2022. 383 Seiten.

Frank Piontek, 27.3. 2022

PAUL SIMON KRANZ: RICHARD WAGNER UND ‚DAS WEIBLICHE‘

„Wagners Frauen ist mit der Mutterrolle auch die Lust ausgetrieben worden (immer mit der einen Ausnahme der Sieglinde). Senta entschwindet mit ihrem Holländer sofort in der ewigen Erlösung; Elisabeth stirbt, ohne mit Tannhäuser mehr gepflogen zu haben als ein längeres Gespräch in der ‚teuren Halle‘; Elsa fragt Lohengrin im Brautgemach gleich nach seinem Namen, und alles ist aus […] Ohne Zweifel steckt nicht zuletzt bürgerliche Prüderie in dieser szenischen Lustfeindlichkeit, während nur (nur?) die scheinbar unverfängliche Musik von der Sache selbst redet.“