HANS ROTT

„Von dem Manne werden Sie noch Großes hören!“

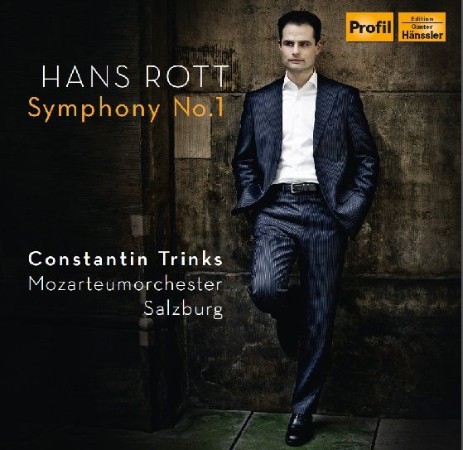

Gespräch mit KONSTANTIN TRINKS

Redakt.: Der Titel unseres Gespräches ist ein Zitat Anton Bruckners über seinen Schüler Hans Rott. Wie kommt man als deutscher Dirigent zum österreichischen Komponisten Hans Rott, der selbst hierzulande immer noch nur wenigen ein Begriff ist?

CT: Als ich 15 Jahre alt war, fiel mir die gerade erschienene Erstaufnahme der RottSinfonie in die Hände. In dieser Zeit beschäftigte ich mich hauptsächlich mit der Musik von Wagner, Bruckner und Mahler. Da Hans Rott zu eben diesen dreien einen starken Bezug hatte, entfachte die Sinfonie sofort meine Begeisterung. Seit dieser Zeit ist mir dieses Werk besonders ans Herz gewachsen, da Rott darin neben den zweifellos vorhandenen Anklängen an seine Vorbilder wie Wagner und Bruckner doch auch zu einer sehr individuellen Tonsprache findet. Die Musik dieses jungen Mannes, der so tragisch mit nicht einmal 26 Jahren in der Irrenanstalt verstarb, umfasst viele Facetten des Ausdrucks: heroisch und erhaben, dabei auch verletzlich und zerbrechlich, dann wieder derb und trotzig. Ein erschütterndes Nebeneinander von Verzweiflung und Optimismus.

Redakt.: Zufall oder doch Schicksal, zumal Sie einen beachtlichen Teil Ihrer künstlerischen Schaffenskraft der Musik Richard Wagners widmen, von dem auch Hans Rott deutlich hörbar beeinflusst war?

CT: Mit dem Menschen Hans Rott verband mich damals ganz sicher ein gewisser jugendlicher Überschwang in der Begeisterung für die Werke Richard Wagners. Dieses willige SichHingeben an diese zuweilen rauschhafte Musik, welches ich als junger Mann besonders genossen habe, spürt man auch ganz stark in der Musik von Hans Rott. Als Dirigent, der stark im deutschösterreichischen spätromantischen Repertoire unterwegs ist, ist es mir ein Anliegen, das Werk Hans Rotts einem breiteren Publikum bekannt zu machen und seine Sinfonie so oft es möglich ist aufzuführen. Ich erinnere mich noch gut, wie es mir ging nach dem Konzert im Großen Festspielhaus in Salzburg, dessen Mitschnitt nun auf CD vorliegt. Das Orchester und ich hatten eine sehr intensive Probenwoche hinter uns. Das Werk war den Musikern gänzlich neu und forderte von allen Beteiligten ein Höchstmaß an Konzentration. Es verlangt aber auch rein physisch enorme Kraft und Ausdauer. So waren wir alle nach dem sehr gelungenen, aber auch emotional sehr zehrenden Konzert glücklich erschöpft. Das Publikum nahm die Sinfonie total begeistert auf und ich war dankbar, das Werk vielen Menschen, die es bis dahin noch gar nicht kannten, nähergebracht zu haben. Redakt.: Hans Rott war Kommilitone Gustav Mahlers. Man hört auch viel Mahler in Rotts erster (und einziger) Sinfonie. Oder sollte man es umgekehrt formulieren, man hört Rott in Mahler? Hat Mahler hier abgekupfert oder lag diese “Neue Symphonie, wie ich sie verstehe” (ein Zitat Mahlers) damals in der Luft?

CT: Ja, aus heutiger Sicht muss man natürlich sagen, dass vieles von dem, was wir als “typisch Mahlerisch” kennengelernt haben, schon von Rott vorweggenommen worden ist. Man muss sich vergegenwärtigen, dass Mahler seine 1. Sinfonie erst 1888 vollendet hat, also acht Jahre nach Rotts Sinfonie in E! Das wissen wir aber erst seit 1989, dem Jahr der Uraufführung der RottSinfonie. Sicher lag so manches in der Luft im Wien des späten 19. Jahrhunderts. Aber das Neue spricht in Rotts Musik schon eine so individuelle Sprache, dass es kein Zufall sein kann, dass Mahler nicht nur wörtlich verschiedene Motive aus der Sinfonie seines Studienfreundes zitiert, sondern auch die Atmosphäre ganzer Passagen nachbildet oder zitiert.

Redakt.: Hans Rotts 1880 vollendete Symphonie wurde zu seinen Lebzeiten nicht mehr aufgeführt. Er fiel kurz darauf in geistige Umnachtung und starb nur vier Jahre danach. Wie erklären Sie sich, dass selbst Gustav Mahler dieses Werk niemals der Öffentlichkeit präsentiert hat?

CT: Es gibt Zeugnisse dafür, dass Mahler sich sehr wohl mit dem Gedanken trug, die Sinfonie des von ihm hochgeschätzten Kollegen und Freundes in Wien zur Aufführung zu bringen. Seine Position als Wiener Hofoperndirektor hätte ihm dies auch sicher ohne weiteres erlaubt. Dass es dann aber doch nie dazu kam, darüber läßt sich nur mutmaßen. Es liegt jedoch nahe zu vermuten, dass Mahler, der zu der Zeit bereits auch als Komponist etabliert war und dessen Werke mehr und mehr gespielt wurden, die musikalischen Verweise und Zitate doch zu offensichtlich waren und er daher fürchten musste, dass man an seiner Originalität zweifeln oder zumindest ihn des Plagiats bezichtigen würde können.

Redakt.: Wie verstehen Sie als erfahrener Dirigent insbesondere der deutschen Romantik die Bedeutung dieses Werkes? Ist es ein Jugendwerk? Was ist seine zentrale Aussage?

CT: Gustav Mahler hat es so formuliert: „Es ist, wie wenn einer zu weitestem Wurfe ausholt und, noch ungeschickt, nicht völlig ans Ziel hintrifft“. Obwohl ich meine, dass diese Aussage ein wenig die Größe des Rott’schen Genies schmälert, steckt doch etwas Wahres darin. Die großangelegte Sinfonie zeigt ein paar Schwächen, nicht in der Erfindung der Themen und Motive, wohl aber in der Ausführung. Vom architektonischen Aufbau her wirken manche Proportionen nicht stimmig, so zum Beispiel der eher kurz geratene 1. Satz im Verhältnis zum ausladenenden Finale, in dem etwas ironisch gesprochen ein Höhepunkt den nächsten jagt. Auch in der Instrumentation zeigt sich Rotts Unerfahrenheit. Manche Passagen der Streicher liegen ausgesprochen unbequem und “ungeigerisch”, Hörner und Trompeten spielen über weite Strecken ohne jegliche Ruhepause; nach stark beanspruchenden FortissimoPassagen verlangt der Komponist plötzlich wieder “äußerstes Pianissimo”. Dem kann man nur gerecht werden, wenn man entsprechend zusätzliche Spieler bemüht. In unserer Aufführung hatten wir daher sechs statt der vorgeschriebenen vier Hörner besetzt und vier Trompeten statt der vorgeschriebenen drei. Ein Jugendwerk ja. Aber eines, das neben Anfängerfehlern wie den gerade genannten doch mit bezwingender Neuartigkeit und genialen Einfällen aufwartet. Kernaussage des Werkes ist sicher eine typisch “romantische”: Das per aspera ad astra Motiv, der Kampf des Individuums mit dem Leben an sich und die Hoffnung auf Erlösung, womit wir wieder bei Wagner wären. Ein zentrales Thema sicher auch für den Menschen Hans Rott, wenn man sich dessen Biographie ansieht.

Redakt.: Nachdem es nur wenige Einspielungen dieser Sinfonie gibt, wie legen Sie Ihre Interpretation an?

CT: Ich vermeide gerne, wo es geht, den Begriff der “Interpretation”. Es geht mir immer darum, ein Werk möglichst authentisch und natürlich zum Erklingen zu bringen und dabei seinem eigentlichen Wesen möglichst nahe zu kommen. Ich würde also eher von “Verantwortung” einem Werk gegenüber sprechen. Die genaue Kenntnis und die intensive Beschäftigung mit ihm ermöglicht dann die Freiheit, die es zum lebendigen Musizieren braucht.

Redakt.: Sie haben kürzlich mit Wagners “Das Liebesverbot” in Straßburg großartige Kritiken bekommen. Das Werk hatten Sie ja bereits einmal in Bayreuth aufgeführt. Wo auch immer Sie Wagners Musik dirigieren, liegt Ihnen das Publikum zu Füßen. Was dürfen wir in nächster Zukunft von Constantin Trinks erwarten? Noch mehr Wagner?

CT: Ja, definitiv. Wagner wird mich als einer meiner “Hausgötter” auch in den nächsten Spielzeiten begleiten. Am 8. Juni 2017 wird die Premiere von “Lohengrin” am Prager Nationaltheater in einer Inszenierung von Katharina Wagner sein. Darauf darf man gespannt sein. Im Dezember 2017 folgt dann eine Produktion in Wien, ebenfalls sehr spannend, aber dazu mehr, sobald das Theater die Publikation freigegeben hat.

Redakt.: Zuletzt eine profane Frage: Was muß ein Haus bieten, um Sie als GMD gewinnen zu können? Man hört, dass es an Einladungen nicht mangelt. Zieren Sie sich noch oder hat bislang einfach nicht mehr das richtige Haus an Ihre Tür geklopft?

CT: Ja, so eine berufliche Liaison hängt, wie in einer Liebesbeziehung, von verschiedenen Faktoren ab. Mit am wichtigsten ist mir dabei die künstlerische Gestaltungsfreiheit, denn ich weiß, was ich will. Wenn ein passendes Haus die Souveränität in der musikalischen Leitung in meine Hände legt, bin ich schon zu haben.

Das Gespräch führte Anton Cupak im Mai 2016

Nun mehr im Konzertsaal

Gespräch mit CONSTANTIN TRINKS

Von Renate Wagner

15.9.15

Constantin Trinks. Foto: Barbara Zeininger

Constantin Trinks steht am Dirigentenpult, wenn das Theater an der Wien seine Saison 2015 / 16 mit der selten gespielten Marschner-Oper „Hans Heiling“ eröffnet. Auch zahlreiche andere Opern-Termine finden sich in seinem Kalender, aber der 40jährige ist froh, dass es ihm endlich geglückt ist, auch mehr Konzerttermine wahrzunehmen.

Herr Trinks, als wir einander zuletzt begegneten, im Juni 2014, hatten Sie an der Wiener Staatsoper eben erstmals, und zwar eine „Zauberflöte“, dirigiert. Damals lag die „Hans Heiling“-Premiere noch in weiter Ferne. Jetzt steht sie im Theater an der Wien bevor. Wie fühlen Sie sich kurz vor der Premiere?

Eigentlich sehr gut. Roland Geyer und ich hatten, als wir über Werke sprachen, auch die „Perlenfischer“ erwogen, aber dann meinten wir, dass Marschners „Hans Heiling“ mir näher liegt, und das stimmt. Es ist doch eine sehr interessante Oper mit fesselnden Stücken, etwa das Melodram der Getrude, der Mutter der Heldin Anna: Das ist so gruselig, da stellen sich die Nackenhaare auf. Marschner hat da Tolles mit der Instrumentation erreicht, tiefe Holzbläser, tiefe Streicher, eine absolut düstere Melodik.

Wie lange braucht man, so eine Partitur, die Ihnen ja ganz neu war, zu erarbeiten?

Nun, ich bin ja Wagner-geeicht, das benötigt nicht so viel Zeit wie Wagner oder Strauss, ein Maschner ist überschaubar, schön instrumentiert, aber nicht übertrieben komplex. Vieles an der Musik ist auch noch schlichtes Biedermeier, das ist dann heikel, weil man es sehr transparent halten muss. Die Akustik im Theater an der Wien verzeiht nichts. Aber es ist sehr schön, mit dem Radio-Sinfonieorchester zusammen zu arbeiten.

Wie wird die Wiener Inszenierung aussehen? Romantische Stücke dieser Art sind ja schwierig, und Roland Geyer ist ja nun eher ein Profi als Intendant denn als Regisseur.

Vom Konzept will ich keinesfalls etwas verraten, außer dass es mich durchaus überzeugt. Was Geyer macht, hat Hand und Fuß. Natürlich kann man das Werk nicht eins zu eins hinstellen, wie es 1833 geschaffen wurde, es ist ein moderner Zugriff, es sind heutige Bilder, aber auf jeden Fall ist es eine sehr musikalische Inszenierung. Die Erdgeister, aus deren Kreis Hans Heiling kommt, sind hier jedenfalls keine realen Wesen.

„Hans Heiling“ stammt aus dem Jahr 1833, Wagners „Fliegender Holländer“ aus dem Jahr 1843, es war immer wieder von Verwandtschaft der Werke, von Inspiration Wagners durch diese „Erdgeist“-Figur des Hans Heiling die Rede?

Ich halte das für gut möglich, und man kann Heiling auf jeden Fall als „Holländer“-Vorläufer betrachten, ich finde dort sogar Melodienfolgen, die ich später bei Wagner wieder höre – ohne zu unterstellen, dass dieser bei irgendjemandem abschreiben musste! Jedenfalls kommt der Held in beiden Opern aus einer anderen Welt und versucht leidenschaftlich, eine Frau für sich zu gewinnen. Vieles ist bei Marschner schon „wagnerisch“, es gibt ein komplett durchkomponiertes Vorspiel, das interessanterweise vor der Ouvertüre kommt, danach allerdings schieben sich neben Rezitativen auch gesprochene Dialoge dazwischen. Es ist stilistisch aus einem Guß, trotzdem kann man den volkstümlichen Ton vielleicht als Schwierigkeit empfinden.

Was können Sie uns über die Besetzung der Rollen sagen?

Hans Heiling ist Michael Nagy, ein ganz vorzüglicher Bariton, mit dem ich auch im November in München in „Cosi fan tutte“ zusammen arbeiten werde. Stephanie Houtzeel von der Staatsoper bekommt als Gertrude das wunderbare Melodram zu singen, von dem ich gesprochen habe, und als Heilings Mutter ist Angela Denoke angesetzt, der ich zum dritten Mal in meinem Leben begegne: Wir haben in Dresden einen „Rosenkavalier“ gemacht, dann hat sie beim Silvesterkonzert im Theater an der Wien die Vier letzten Lieder gesungen, und nun ist sie die dämonische Königin. Katerina Tretyakova, eine russische Sopranistin, viel gefragte Traviata, begibt sich mit der Anna in ein neues, lyrischeres Fach. Und der Tenor des Stücks, der mit Heiling um Anna kämpft, ist der Österreicher Peter Sonn, und er ist so gut, dass er die abartig schwere Arie des Konrad, die immer wieder gekürzt werden muss, zur Gänze singen kann, was wunderschön ist.

Eigentlich ist ja auch in den Stimmlagen des „Hans Heiling“ eine Parallele zum „Holländer“ gegeben.

Ich habe auch eine Theorie über Stimmlagen entwickelt. Es ist ja in der Oper nicht oft der Fall, dass der Held kein Tenor, sondern ein Bariton ist. Das beginnt schon mit dem „Don Giovanni“, geht von „Hans Heiling“ über den „Holländer“ und Schumanns „Faust“ bis zum „Wozzeck“. Ich glaube, immer wenn Komponisten Außenseiter und Grenzgänger in den Mittelpunkt ihrer Werke gestellt haben, wählten sie diese dunklere Stimmlage. Wagner ging zwar für Lohengrin und Tannhäuser, die ja auch beide klassische Außenseiter sind, der eine aus einer anderen Welt, der andere, der seine Welt verlassen hat, zu den Tenören zurück, aber das sind dann doch ganz neue Arten von Sängern, die von ihm gefordert wurden.

Es läuft also alles immer auf Wagner hinaus.

Absolut. Alles, was im deutschen Musiktheater vor ihm war, alles was nach ihm kam, kreist rund um ihn.

Und er war lange Zeit der für Sie wichtigste Komponist. Sie haben ja zuletzt Ihren ersten „Tristan“ in Sofia gemacht, weil es Ihnen zu riskant schien, für dieses Werk gleich in eine Repertoirevorstellung in einem großen Haus hineinzuspringen. Wie ist das Sofia-Experiment ausgegangen?

Fabelhaft, weil wir so gute Sänger hatten, die auch nach langer Vorbereitungszeit ihre Rollen perfekt beherrschten. Mit dem Orchester war die Arbeit ein bisschen schwieriger, aber auch erfolgreich. Der Sänger des Tristan, Martin Iliev, war so gut, dass ich mir für ihn eine große internationale Karriere vorstellen könnte, aber ich glaube, er bleibt einfach lieber bei sich zuhause. Was mich betrifft, jetzt sitzt der „Tristan“ so gut – ich warte auf Angebote, bitte.

Sie haben in letzter Zeit aber einiges Neue gemacht, das vom ewig gleichen Wagner-Strauss-Mozart-Repertoire abweicht.

Ja, Britten ist ein toller Komponist, ich freue mich, „Turn of the Screw“ in Zürich gleich nach der Wiener Marschner-Serie wieder aufzunehmen. Dann habe ich Henzes „La Gisela“ in Palermo gemacht, nicht sein bestes Werk, aber eine interessante Produktion in diesem prachtvollen Teatro Massimo, das leider baulich ein wenig verfällt. Wenn ich nach Wien in München je dreimal „Cosi fan tutte“ und „Arabella“ dirigiere, sind das zwar Werke, die ich kenne, aber tatsächlich habe ich jedes erst einmal in meinem Leben dirigiert, also sind sie fast neu. Außerdem ist „Cosi“ eine meiner Lieblingsopern – und dass es immer noch die alte Dieter-Dorn-Inszenierug ist, die mich schon so beeindruckt hat, als ich sie als Teenager einst im Fernsehen sah, finde ich wunderbar. Und an „Arabella“ freut mich, dass ich Anja Harteros wieder treffe, mit der ich auch schon einmal in Dresden einen „Rosenkavalier“ gemacht habe.

Und wo bleibt Wagner, wo Sie doch als Spezialist für diesen Komponisten gelten?

Da kommt vorläufig nur das „Liebesverbot“ wieder, das ich ja 2013, im Jubiläumsjahr, in Bayreuth dirigiert habe. Nun steht nächsten Mai in Straßburg eine Neuinszenierung an, und ich freue mich sehr, noch einmal diesem Stück zu helfen, um es so auszudrücken, denn ich mag es sehr, Man muss es zwar kürzen, die Instrumentierung ist stellenweise zu üppig, aber es ist witzig, die Musik feurig und voll von melodischen Einfällen.

Also bleibt Oper der Schwerpunkt? Und ist dieses Hin- und Herrasen zwischen den Städten nicht sehr belastend für das Privatleben?

Ja, ich merke es immer mehr – auch wenn man dann für eine „Walküre“ in Seoul einspringt und nach elfstündigem Flug zwei Stunden später vor dem Orchester steht… Das Familienleben leidet doch sehr, ich habe das unterschätzt. Wir leben jetzt nicht nur in Berlin, sondern auch in St. Petersburg, wo meine Frau ihre Familie hat. Unsere Tochter ist sechs Jahre alt, kommt in die Schule, interessiert sich sehr für Musik und Ballett, und da hat sie in Russland die besseren Ausbildungsmöglichkeiten. In den Jahren, die ich nun frei schaffend bin, sehe ich nicht so viel von meiner Familie, wie ich möchte. Darum denke ich, der Idealfall wäre doch, wenn man Chef eines guten Orchesters würde, damit das Leben etwas Kontinuität erhält, und das ergäbe auch die Möglichkeit, Konzertprogramme zu machen, was ich sehr gerne tue. Ich träume, einmal einen Bruckner- und einen Mahler-Zyklus zu dirigieren.

Bringen Konzerte nicht sehr viel weniger mediale Aufmerksamkeit als die Opernarbeit?

Das gilt ja eigentlich nur für Neuinszenierungen, wenn man Opern-Repertoire dirigiert, ist die Aufmerksamkeit der Presse auch nicht groß. Aber das Konzertrepertoire bietet so viele interessante Dinge, und ich bin froh, dass es mir gelungen ist, mehr davon in meinem Kalender zu positionieren. Beispielsweise dirigiere ich am 8. November im Großen Festspielhaus in Salzburg eine Sonntagsmatinee des Mozarteum-Orchesters, nicht nur mit dem Violinkonzert von Jean Sibelius, sondern auch mit der Symphonie in E-Dur von Hans Rott, den kaum jemand mehr kennt und der ein so interessanter Mann war. Er war Bruckner-Schüler, ein Freund von Mahler, und schrieb diese seine einzige Symphonie im Alter von 20 Jahren. Mit 26 ist er gestorben. Gustav Mahler kannte die Partitur, und es besteht große Verwandtschaft zu dessen späteren Werken. Ich habe mehrere Konzerttermine vor mir, in Freiburg werde ich Bruckners Sechste dirigieren, nächsten Sommer gebe ich mein Debut mit den Münchner Philharmonikern. Aber es sind natürlich auch neue Opernproduktionen im Gespräch, mit München etwa und auch mit dem Theater an der Wien. Der Jammer ist natürlich, dass man auch sehr viele Anfragen ablehnen muss, weil es sich terminlich nicht ausgeht – das Bolschoi klappt wohl nicht, Seattle war nicht möglich, Toronto vielleicht… man muss schrecklich viel absagen.

Gibt es offene Wünsche?

Natürlich. „Die schweigsame Frau“ zum Beispiel, vielleicht realisiert sich das 2017 in München. Auch Humperdincks „Königskinder“ würde ich sehr gerne machen. Aber was mir am dringendsten fehlt, sind „Othello“ und „Falstaff“, die ich unbedingt einmal machen möchte. Früher habe ich sehr viel Verdi dirigiert, aber wenn man frei schaffend ist und in der „Wagner und das deutsche Repertoire“-Schublade steckt, bekommt man so etwas nicht angeboten. Das wären die Wünsche für die nächsten Jahre…

Aber schon auch „Tristan“ an einem großen Haus?

Oh ja, das vor allem.

CONSTANTIN TRINKS

Der Liebling der Wagnerianer

Dr. Renate Wagner sprach mit dem Dirigenten am 10. Juni 2014

Constantin Trinks (39) hat als Dirigent in den letzten Jahren die großen deutschen Häuser von München bis Dresden, Frankfurt bis Hamburg sowie Paris und Zürich dazu erobert. Zu Saisonschluss stand er erstmals in der Wiener Staatsoper am Pult – für eine „Zauberflöte“ ohne Orchesterprobe. Was ihn nicht weiter erschüttert hat: „Die Wiener Philharmoniker brauchen wirklich keine Probe, um die Zauberflöte zu spielen!“

Wichtig war für ihn, dass er bei einigen szenischen und musikalischen Proben mit Klavier sich mit den Sängern und der Inszenierung vertraut machen konnte. Es war zwar immer klar, dass er die zweite Serie dieser neuen Produktion dirigieren würde, aber bei den Erstproben im November (damals dirigierte Christoph Eschenbach) war er nicht dabei. Was er heute bedauert, denn über Details hätte er sich mit den Regisseuren schon gerne ausgetauscht – „Es ist ein Jammer, dass die drei Knaben oft so weit hinten platziert sind, dass man sie im Zuschauerraum manchmal kaum hört. Über so etwas kann man reden und es verhindern, wenn man eine Oper neu einstudiert.“

Dennoch war er mit seinem Einstand in Wien sehr zufrieden – und hat seine Erfahrungen mit den Wiener Philharmonikern gemacht: „Sie sind unglaublich flexibel und klingen wirklich ganz besonders. Und das gegenseitige ‚Geben und Nehmen’, worauf es zwischen Orchester und Dirigent ankommt, erlebe ich hier als ganz besonders fruchtbar. Das kommt beispielsweise zum Tragen, wenn ein großer Soloflötist einem da eine unerwartete Phrasierung anbietet, auf die man sich blitzschnell einstellen muss. Das macht einfach Freude!“ Und der Mann weiß, wovon er redet, denn die anderen Häuser, an denen er arbeitet, sind ja auch nicht von schlechten Eltern.

Schön war es für ihn auch, ausgerechnet mit der „Zauberflöte“ in Wien zu debutieren, ein Werk, das ihn seit seiner Jugend begleitet, das er besonders liebt und dessen stilistische Vielfalt, die zu großen Diskussionen (auch über die Qualität) geführt haben, ihm keinerlei Schwierigkeiten bereitet. Über Mozart lässt er nichts kommen – und über Wagner auch nicht.

Constantin Trinks. Foto: Barbara Zeininger

Langsam gilt Constantin Trinks ja als Wagner-Spezialist, ist ein Liebling der großen Wagner-Gesellschaft allerorten. Im Bayreuther Jubiläumsjahr 2013 war er eingeladen, in der Oberfrankenhalle „Das Liebesverbot“ zu dirigieren. („Ich weiß schon, es ist nicht der sexieste Spielort“, meinte Katharina Wagner wie entschuldigend zu ihm über die von der Kritik bespöttelte „Turnhallenbühne“). Aber für Trinks, der nächstes Jahr, zu seinem „40er“, Wagners Werk mit dem „Tristan“ in Sofia für sich persönlich komplettiert, war auch diese frühe Oper ein Erlebnis. Wenn für ihn auch der „Parsifal“ – so er sich schon entscheiden muss – einfach das Höchste ist. Und der „Ring“, ohnedies die größte Herausforderung, die es für alle Beteiligten auf einer Opernbühne zu bewältigen gilt. In Darmstadt, in seinen Jahren als Generalmusikdirektor, hat er ihn dirigiert.

Und warum „Tristan und Isolde“ ausgerechnet in Sofia? „Weil das keine Oper ist, die ich zum ersten Mal in Bayreuth oder München dirigieren möchte, obwohl solche Debuts heute manchmal als chic gelten. In Sofia besorgt außerdem der von mir hochgeschätzte Richard Trimborn, eine Koryphäe in Sachen Wagner, in monatelanger Arbeit die Einstudierung der Sänger. Da kann man sich dann als Dirigent sozusagen „ins gemachte Bett“ legen! Auch haben wir dort wirklich viel Probezeit mit dem Orchester, man kann das Werk richtig entwickeln. Das ist mir für eine Oper wie diese sehr wichtig.“

Und Bayreuth, das Trinks kennt, weil er dort schon 2002 als Assistent von Christian Thielemann bei dessen „Tannhäuser“-Produktion herumgewirbelt ist? „Na, Assistent“, sagt er ehrlich, „man schreibt es in die Biographie, weil es gut klingt – ich war eigentlich nur Hospitant, einer von vielen Helfern. Richtig assistieren, das heißt monatelang vor Ort die Proben zu begleiten, wollte ich zwar immer, ging sich aber leider nie zeitlich mit meinen anderen Engagements aus.“ Aber immerhin scheint er sich dem „Meister“ ausreichend eingeprägt zu haben, dass dieser ihn nach Dresden holte, als er dort etwas zu sagen hatte. Für Wagner immerhin, den „Fliegenden Holländer“, eine Premiere vor einem Jahr. (Auch bei „Tannhäuser“ – man hat in Dresden die alte Konwitschny-Inszenierung – darf Trinks dort immer wieder den Stab führen.) Gleich nach der Wiener „Zauberflöten“-Serie geht es wieder dorthin für mehrere „Holländer“-Aufführungen, bis in München im Juli bei den Festspielen der „Rosenkavalier“ (die legendäre Schenk-Inszenierung mit Soile Isokoski) auf dem Programm steht. Viel beschäftigt – und hochkarätig. Ja, und Bayreuth, im „richtigen“ Haus? Wird schon kommen, da ist Constantin Trinks ganz gelassen.

Ist er ein Spezialist für das deutsche Fach? „Das hat sich so ergeben“, meint er. In seinen frühen Jahren in Karlsruhe, Saarbrücken, Darmstadt standen auch durchaus viele Italiener auf seinem Programm. Aber es ist kein Zufall, sondern schon auch Neigung, dass es ihn immer wieder zu Wagner, Strauss und Mozart zieht.

Mit dem Interesse an Wagner hat ja für den kleinen Constantin in Karlsruhe gewissermaßen alles begonnen. Da gab es bei der Deutschen Grammophon eine Serie mit Cassetten, die ausführlich in Hörspielform mit Musikbeispielen über die Großen der Musik berichteten. Die Geschichte über Richard Wagner hat ihn besonders fasziniert – wie er da auf der Überfahrt von Riga vom wilden Meer zu seinem „Holländer“ inspiriert wurde… Natürlich ist es ein sehr langer Weg, innerhalb einer vergleichsweise unglaublich kurzen Zeit dann alle Werke dieses Mannes zu dirigieren, das heißt, sie zu verinnerlichen, um sie zu wissen, sich unaufhörlich – auch inhaltlich – mit ihnen auseinander zu setzen.

Foto: Barbara Zeininger

Trinks hatte natürlich Glück, dass er seine Liebe zur Musik erst in seiner Heimatstadt ausüben konnte – zuerst an der Staatlichen Hochschule für Musik Karlsruhe, wo er es mit Klavier, dann mit Horn versuchte, sich aber nirgends „zuhause“ fühlte. Das Dirigieren hingegen, bei Prof. Wolf-Dieter Hauschild belegt, war schon das Richtige für ihn. Und er machte alles – Chöre dirigieren, korrepetieren. Und er kam ins Theater für kleine Jobs (auch als Komparse stand Trinks als Teenager auf der Bühne), bis Kazushi Ono ihn als so nützlich erachtete, dass er ihn zum persönlichen Assistenten ernannte. 2000 gab es dann schon ein Angebot aus Frankfurt, aber er blieb in Karlsruhe, „denn als ich dort 2000 fester Solorepetitor und Kapellmeister wurde, hat man mir schon garantiert, was ich alles dirigieren durfte. Das reichte von ‚Figaro’ bis ‚Evita’.“

2002 ging Trinks dann an das Saarländische Staatstheater Saarbrücken, wo der Aufstieg vom 2. Kapellmeister zum „kommissarischen Generalmusikdirektor“ (was es alles gibt) zügig erfolgte und von interessanten Arbeiten begleitet war.

Über die folgenden Jahre in Darmstadt spricht Trinks gar nicht so gern, weil man ihn da selten nach Künstlerischem fragt („Daran erinnere ich mich sehr positiv“), sondern nur nach seinen Auseinandersetzungen mit dem Intendanten John Dew. Das mag für ihn „Schnee von gestern“ sein, aber in unserer Medienlandschaft macht Krach auch populär…

Jedenfalls findet Trinks es völlig richtig, dass er sein Handwerk „von der Pieke auf“ erlernt hat – das machte ihn fit für den rasanten Aufstieg, den er erlebte, sobald er sich vor ein paar Jahren auf den „freien Markt“ begab. Was ja – das weiß er so gut wie jeder – auch sehr schief gehen kann. Und bei ihm seither wunderbar läuft.

Wie es in Wien weitergeht, weiß Constantin Trinks schon, wenn auch bezüglich der Staatsoper noch Gespräche anstehen. Aber das Theater an der Wien hat schon zugeschlagen: Trinks wird heuer ein Silvesterkonzert ganz nach seinem Geschmack bestreiten – mit den „Vier letzten Liedern“, gesungen von Angela Denoke, und dann einem Projekt, das seinem Sinn für Außergewöhnliches entspricht: Man zeigt den Stummfilm von 1913, „Richard Wagner – eine Filmbiographie“. Die begleitende Musik hat, „nach Wagner“ und anderen vorkommenden Komponisten, der damalige Hauptdarsteller Giuseppe Becce geschrieben. Das zu realisieren, „die Musik muss ja auch immer akkurat mit dem Film übereinstimmen“, das reizt Constantin Trinks sehr.

Ebenso wie seine Premiere im September 2015 (also die erste der Saison 15/16 im Theater an der Wien), die Marschners „Hans Heiling“ gilt, ein Werk, das ihm bisher noch nicht untergekommen ist und mit seiner Uraufführung 1833 doch als Vorläufer Wagners gelten darf. Sehr gut findet er auch, dass er für diese Aufführung bei der Besetzung mitdiskutieren kann – das wäre ja auch ein Motiv, dass er gerne Operndirektor wäre (sprich: die anderen Bereiche eines klassischen Drei-Sparten-Hauses gerne den jeweiligen Fachleuten überlassen würde): Man könnte so vieles selbst bestimmen. „Dabei geht es mir um künstlerische Fragen. Ich bin nicht machtbesessen.“

So sehr er seine „Deutschen“ schätzt, so sehr interessiert es ihn natürlich, auch andere Werke zu dirigieren – Trinks freut sich sehr, dass er in Zürich „The Turn of the Screw“ dirigieren wird, weil Britten für ihn „der Großmeister des 20. Jahrhunderts“ ist, Strauss und Puccini gehören seiner Meinung nach ja doch noch ins 19. Jahrhundert… Sehr viel Vergnügen hat ihm Weinbergers „Schwanda, der Dudelsackpfeifer“ bereitet, von dem nun auch eine CD vorliegt: „Eine fantastische Oper, im besten Sinne volkstümlich und mitreißend, dabei aber auch raffiniert instrumentiert. Ein völlig zu Unrecht in Vergessenheit geratenes Meisterwerk!“

Bei all dem „Operndirigieren“ fühlt sich Constantin Trinks jedoch auch im Konzertsaal zuhause. Zwischen Oper und Konzert eine ausgewogene Balance herzustellen, zählt auch zu den Dingen, die er noch vor hat. Er weiß ganz genau, wie viel Prestige man gewinnt, wenn man einem der großen Orchester der Welt vorsteht…

Aber der Mann ist nicht einmal noch 40 und hat so viel erreicht. Bei seinem Fleiß kann man noch sehr viel von ihm erwarten.

Renate Wagner 10.6.2014